10《劝学》《师说》课件27张2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元(课件27张)

文档属性

| 名称 | 10《劝学》《师说》课件27张2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元(课件27张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 449.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 18:18:33 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

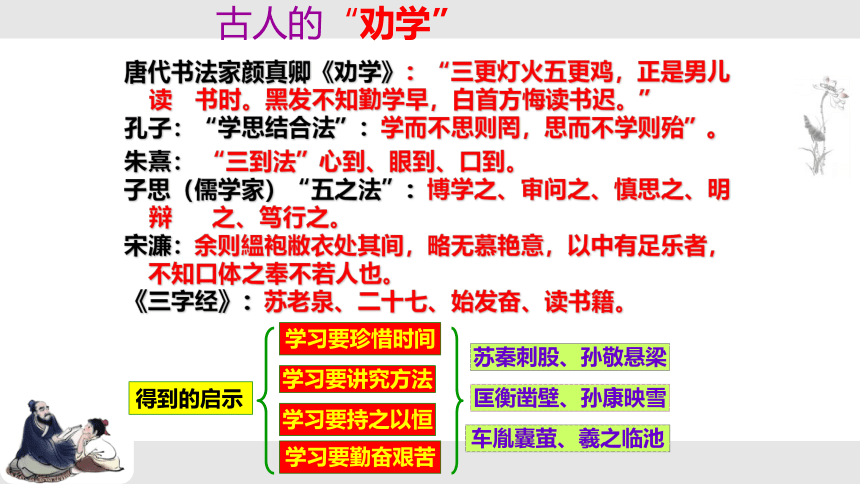

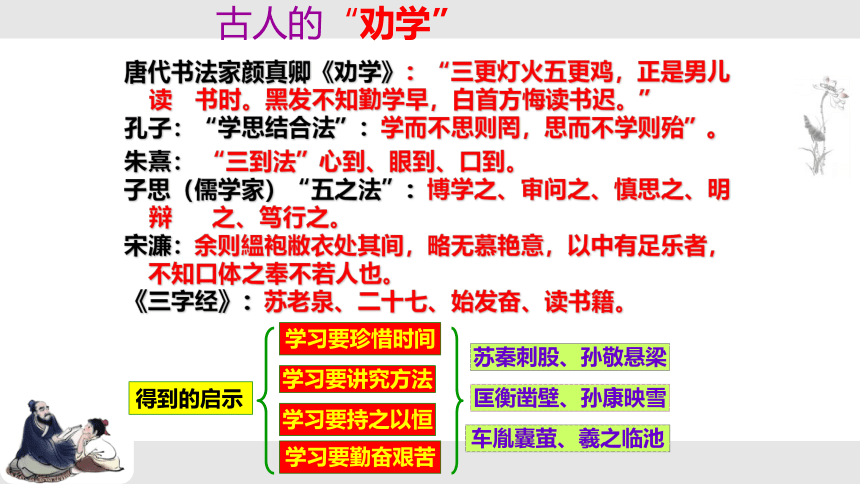

古人的“劝学”

唐代书法家颜真卿《劝学》:“三更灯火五更鸡,正是男儿读 书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”

孔子:“学思结合法”:学而不思则罔,思而不学则殆”。

朱熹: “三到法”心到、眼到、口到。

子思(儒学家)“五之法”:博学之、审问之、慎思之、明辩 之、笃行之。

宋濂:余则縕袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者, 不知口体之奉不若人也。

《三字经》:苏老泉、二十七、始发奋、读书籍。

学习要珍惜时间

得到的启示

学习要持之以恒

学习要讲究方法

苏秦刺股、孙敬悬梁

匡衡凿壁、孙康映雪

车胤囊萤、羲之临池

学习要勤奋艰苦

《劝学》《师说》

必修上册第六单元群文教学

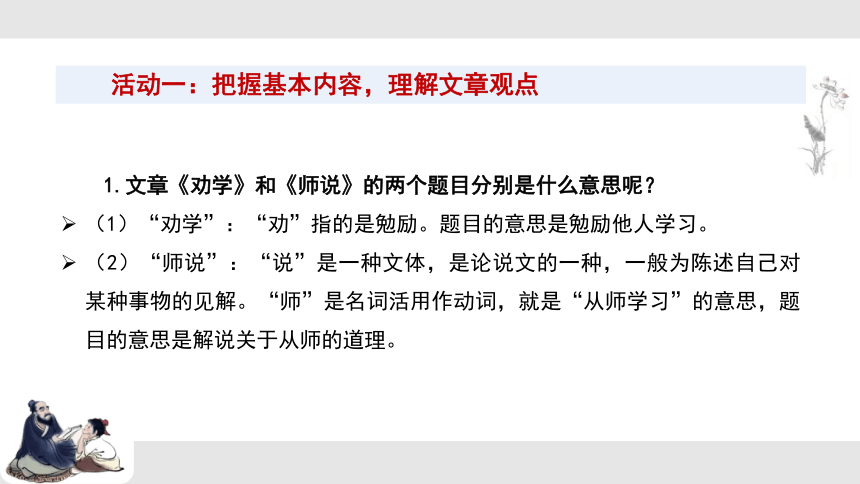

1.文章《劝学》和《师说》的两个题目分别是什么意思呢?

(1)“劝学”:“劝”指的是勉励。题目的意思是勉励他人学习。

(2)“师说”:“说”是一种文体,是论说文的一种,一般为陈述自己对某种事物的见解。“师”是名词活用作动词,就是“从师学习”的意思,题目的意思是解说关于从师的道理。

活动一:把握基本内容,理解文章观点

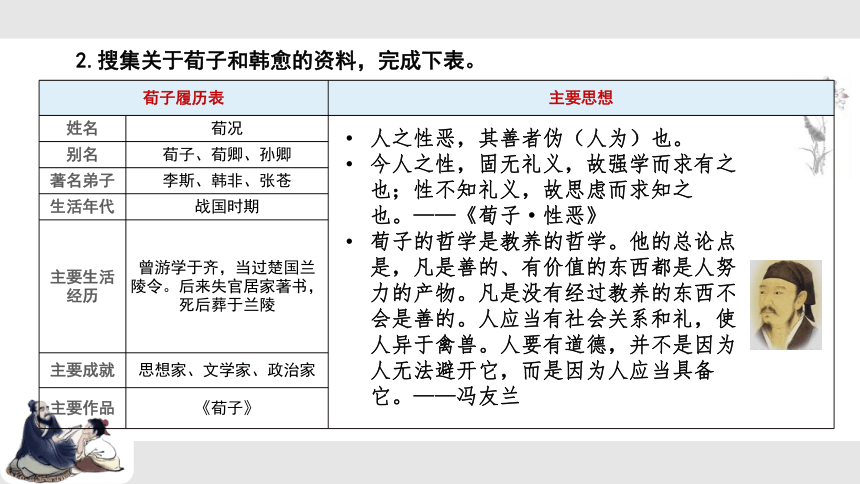

2.搜集关于荀子和韩愈的资料,完成下表。

荀子履历表 主要思想

姓名 荀况

别名 荀子、荀卿、孙卿

著名弟子 李斯、韩非、张苍

生活年代 战国时期

主要生活经历 曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵

主要成就 思想家、文学家、政治家

主要作品 《荀子》

人之性恶,其善者伪(人为)也。

今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。——《荀子·性恶》

荀子的哲学是教养的哲学。他的总论点是,凡是善的、有价值的东西都是人努力的产物。凡是没有经过教养的东西不会是善的。人应当有社会关系和礼,使人异于禽兽。人要有道德,并不是因为人无法避开它,而是因为人应当具备它。——冯友兰

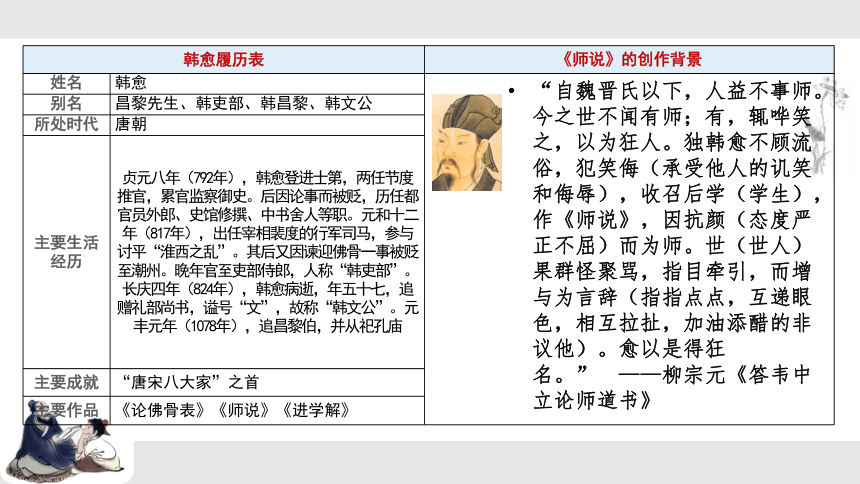

韩愈履历表 《师说》的创作背景

姓名 韩愈

别名 昌黎先生、韩吏部、韩昌黎、韩文公

所处时代 唐朝

主要生活经历 贞元八年(792年),韩愈登进士第,两任节度推官,累官监察御史。后因论事而被贬,历任都官员外郎、史馆修撰、中书舍人等职。元和十二年(817年),出任宰相裴度的行军司马,参与讨平“淮西之乱”。其后又因谏迎佛骨一事被贬至潮州。晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。长庆四年(824年),韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。元丰元年(1078年),追昌黎伯,并从祀孔庙

主要成就 “唐宋八大家”之首

主要作品 《论佛骨表》《师说》《进学解》

“自魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮(承受他人的讥笑和侮辱),收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞(指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他)。愈以是得狂名。” ——柳宗元《答韦中立论师道书》

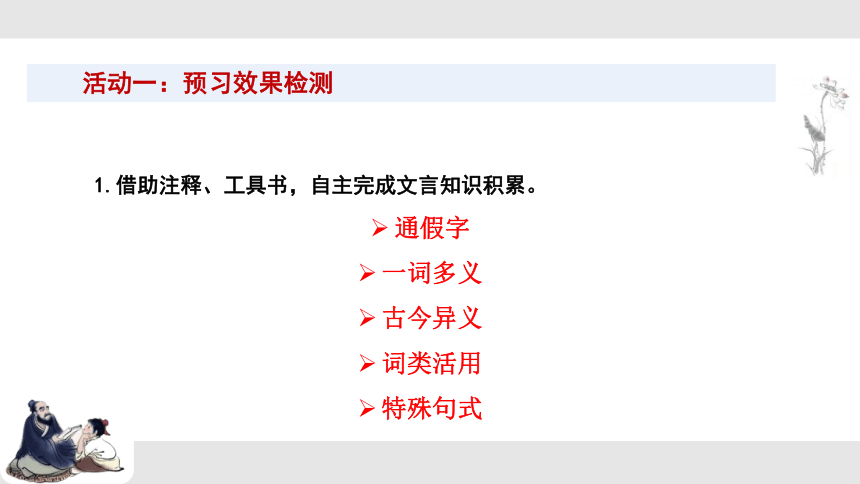

1.借助注释、工具书,自主完成文言知识积累。

通假字

一词多义

古今异义

词类活用

特殊句式

活动一:预习效果检测

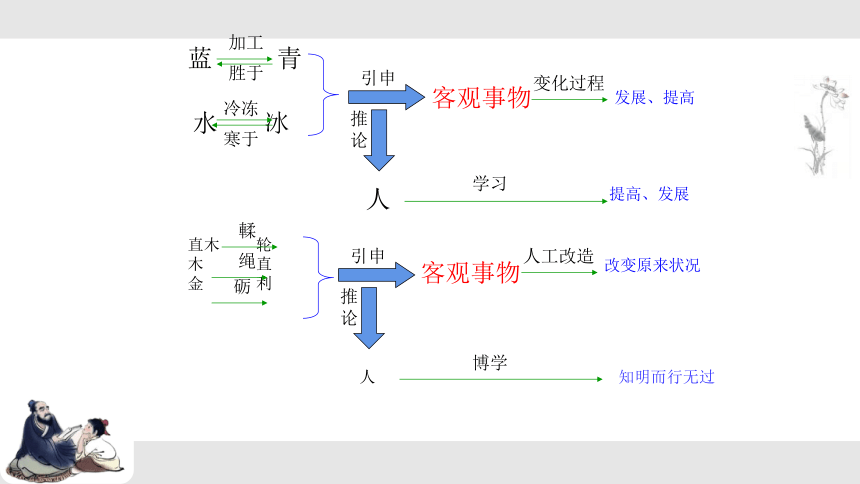

蓝 青

水 冰

人

发展、提高

客观事物

提高、发展

直木 轮

木 直

金 利

客观事物

改变原来状况

人

知明而行无过

加工

胜于

冷冻

寒于

輮

绳

砺

引申

推

论

变化过程

学习

引申

推

论

人工改造

博学

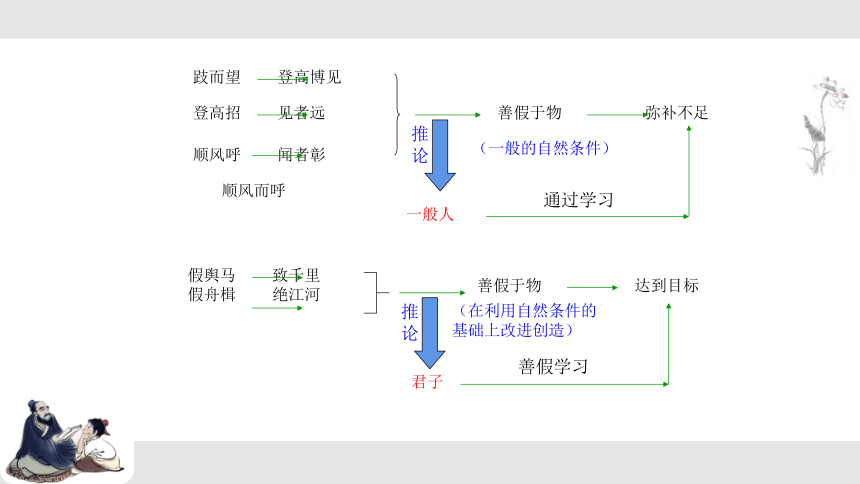

跂而望 登高博见

登高招 见者远

通过学习

一般人

顺风呼 闻者彰

顺风而呼

推

论

善假于物

弥补不足

(一般的自然条件)

假舆马 致千里

假舟楫 绝江河

善假于物

达到目标

推

论

君子

(在利用自然条件的

基础上改进创造)

善假学习

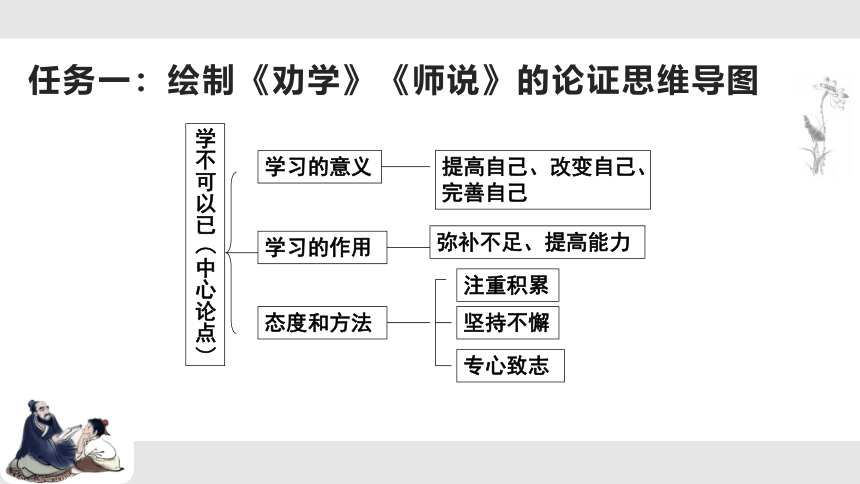

任务一:绘制《劝学》《师说》的论证思维导图

学不可以已(中心论点)

学习的意义

学习的作用

态度和方法

提高自己、改变自己、完善自己

弥补不足、提高能力

注重积累

坚持不懈

专心致志

古之学者必有师

师说

提出论点

(一段)

(二段)

对比论证

(三段)

1、中心论点

2、老师的职能

3、择师的原则

1、古今对比

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

以孔子为例,论证从师的必要性

(四段)

交代写作的缘由,激励后学。

批判社会风气

宣扬“从师”道理,抨击“耻师时弊

结构图解

合作探究:《劝学》和《师说》都围绕“学习”表达看法,请对比阅读,思考两篇文章的论证特点,完成下面表格。

活动三:对比阅读,辨析特点

课文 观点 主要论证方法 论证结构 论证语言

《劝学》 学不可以已 比喻论证 并列结构,逐项阐述自己的观点 善于运用大量短句、排比和对举的句式,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩,感染力极强

《师说》 要重视师道 对比论证、举例论证 递进结构,逐层深入论证自己的观点 整句与散句结合,又兼以多种不同句式,使得语言错落有致,错综变化,又富有气势

中心论点:

分论点 比喻句

学习的意义: 提高自己 改变自己 青,取之于蓝,而青于蓝。

学不可以已

冰,水为之,而寒于水

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

木受绳则直

金就砺则利

分论点 比喻句

学习的作用: 弥补不足 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

分论点 比喻句

学习的方法和态度: 积累 坚持 专心 积土成山,风雨兴焉。

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

合作探究:《劝学》中运用了大量的比喻,试分类分析。

(1)用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调作者的观点。如:“登高而招”“顺风而呼”“假舆马者”“假舟楫者”“积土成山”“风雨兴焉”。

(2)将两种相反的情况组织在一起,形成鲜明的对照,让读者从中明白道理。例如将骐骥与驽马对照,朽木与金石对照。设喻方式有时先反后正,有时先正后反,内容各有侧重,句式也多变化,读者读之毫无板滞之感。

(3)有的比喻论证寓意含蓄,单说比喻,而将道理隐含其中,留出空间让读者思考。如“青出于蓝”“冰寒于水”。

活动一:整理分析《劝学》中的比喻论证

(4)有的比喻论证并不含蓄,设定比喻之后自然引出道理,如:“登高而招,臂非加长也,而见者远”“假舟楫者,非能水也,而绝江河”。

(5)有的比喻论证先设比喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,达到层层叠加的效果,让人印象深刻。如先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德,而神明自得,圣心备焉”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”作进一步论证。

合作探究:《师说》第二段分析“时俗”时使用了对比论证,据此填写下列表格。

活动二:探究《师说》论证方法

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

(1) 古之圣人 出人远矣 从师而问 圣益圣

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 愚益愚

(2) 于其子 择师而教之 句读之不知,师焉 小学 吾未见其明也

于其身 耻师 惑之不解,不焉 大遗

(3) 巫医乐师百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及

士大夫之族 群聚而笑之

《劝学》:如“骐骥一跃,不能十步,驽马十驾,功在不舍。”

有明确的目的:为了说明“坚持”这种学习态度的重要性。

有合适的对比材料:骐骥和驽马同属于马,具有可比性。

有相同的对比量:此处的对比量是骐骥和驽马的行走,骐骥一跃和驽马十驾存在结果的差异。

有适当的分析议论:最终点出了两者差异的原因——是否不舍。

活动一:整理分析《劝学》中的对比论证

《师说》:如“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

有明确的目的:为了说明从师的重要性。

有合适的对比材料:圣人和愚人同属于人,具有可比性。

有相同的对比量:对比量是是否从师学习,圣人“从师而问”和愚人“耻学于师”导致结果的差异。

有适当的分析议论:最终作者指出了导致的结果是圣益圣,愚益愚,并且用揣测的语气流露了自己的看法,这是圣人和愚人之所以为圣、为愚的原因。

活动一:整理分析《劝学》中的对比论证

接下来我们就来学以致用,当一回小医生,为下面这段对比说理把把脉,治治病。

病例:

俗话说:机不可失,时不再来。海尔集团就是一个典型的例子,它抓住了中国加入WTO的机遇在菲律宾建立海外第一家工厂,而后在中东、北非、美欧各地区国家建厂,成为我国跨国公司的领头羊。而在金融危机重创各企业时,海尔同样抓住机遇,开发农村家电市场,使其在金融风暴中屹立不倒。相比之下,清朝因实行闭关锁国政策,错失发展良机,老百姓愚昧落后,而此时西方列强却迅速崛起。

对比的要求

修改:

俗话说,机不可失,时不再来。海尔集团就是一个典型的例子,他抓住了中国加入WTO的机遇,积极在海外建立工厂,短短数年由一家作坊式企业成长为集研发与销售为一体的企业集团。相比之下,曾经风光一时的相机巨头拍立得公司,没能紧抓市场研发新技术的机遇,坐吃家底,销售市场逐渐萎缩,被后来者居上,最终以破产告终,成为人们的记忆。这告诉我们,当机遇来临时,必须细心谋划,果断出击,否则后悔莫及。海尔集团正是抓住了技术革新的机遇,成为著名的企业。

对比的要求

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 B.师者,所以传道受业解惑也

C.故不积跬步,无以至千里 D.或师焉,或不焉

[解析]A项中“生”同“性”。B项,“受”同“授”;D项,“不”同“否”。

2.对下列加点字的解释,完全正确的一项是 ( )

A.吾尝跂而望矣 跂:抬起脚尖 作《师说》以贻之 贻:赠送

B.巫医乐师百工之人,君子不齿 齿:并列、排列 君子生非异也 生:同“性”,天性

C.非能水也,而绝江河 绝:横断 余嘉其能行古道 嘉:赞许

D.声非加疾也 疾:劲疾 六艺经传皆通习之 通:通晓

[解析] A:踮起脚后跟。C.绝:横渡。D.通:全面。

C

B

7.下列有关对《劝学》《师说》的理解与分析,不正确的一项是( )

A.《劝学》用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”的道理。

B.荀子在《劝学》中用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”说明君子广泛学习,而且每天检查、省察自己,就会“知明而行无过矣”。

C.《师说》第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

D.《师说》第二段作者接连用了三组对比,层层深入,从不同侧面批判了当时士大夫耻于从师的不良风气。

[解析] 荀子在《劝学》中连用“登高而招”“顺风而呼”“假與马”“假舟楫”等几个比喻是为了说明君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

B

8.下列是本课中出现的部分文化常识,解释有误的一项是 ( )

A《劝学》中“故不积跬步,无以至千里”中的“跬步”是古代的长度单位。古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

B《师说》中的“句读”也叫句逗,古人称文辞意尽处为句,语意未尽而须停顿处为读(逗)。古代书籍上没有标点,老师教学童读书时要进行句读的教学。

C《师说》中的“巫医乐师”:巫医,古时巫、医不分,指以看病和降神祈祷为职业的人;乐师,以演奏音乐为职业的人。

D.《师说》中的“六艺经传”:“六艺”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《论语》六部儒家经典。经,指儒家经典。传,古称解释经文的著作为传。

[解析]“六艺”指《诗》书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部经书

D

9.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.韩愈,字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家、古文运动的倡导者。因为昌黎(现河北省昌黎县)韩氏是望族,所以后人称韩愈为韩昌黎,后世又称他为韩文公。

B荀子不赞同孟子的“性善论”,主张“性恶论”,认为后天环境、后天教育可以改善人的本质,所以他主张“明礼义而化之”。

C.韩愈的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为“唐宋八大家”(韩愈、柳宗元、范仲淹、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首。

D.“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“论”相比,随便些。像《捕蛇者说》《马说》都属“说”一类文体。

[解析] C项,范仲淹应为欧阳修。

C

素材积累之 课内积累 <<<<

韩愈论师道

韩愈面对当时“耻学于师”的不良风气,为恢复师道,不仅自己抗颜为师,还作《师说》,对师道做了精辟的论述。当时柳宗元评论说:在师道不存的情况下,“独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师”。而韩愈作此篇的目的在于阐述师的作用、师的职能、从师的必要性和择师的标准①。全文通过批判耻学于师、废弃尊师重道传统、看不起百工技人的社会现状,提出了一系列精辟的带有民主性精华的教育思想。

《师说》作为一篇第一次明确阐释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代还是今天,都具有十分重要的意义。韩愈作为“不顾流俗”“抗颜为师”的先驱,对我们今天的教育工作者无疑也有示范作用。

历史积累 <<<<

程门立雪

北宋杨时仰慕程颐的学问,到洛阳拜程颐为师。当他到程颐家中求教时,程颐正静坐睡觉。杨时求学心切,又不敢惊动老师,便肃立门外等候。当时大雪纷飞,寒气逼人。待程颐一觉醒来,雪已下了一尺深了。②杨时潜心求学,刻苦钻研,成了一名真正的理学大师。他的学识和威望一日比一日高,人们都争相与他交游,成了“程学正宗”之人。

程门立雪的故事千古流传,杨时这种坚持不懈、立志求学、尊师重道的精神值得我们每一个人去学习。

古人的“劝学”

唐代书法家颜真卿《劝学》:“三更灯火五更鸡,正是男儿读 书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”

孔子:“学思结合法”:学而不思则罔,思而不学则殆”。

朱熹: “三到法”心到、眼到、口到。

子思(儒学家)“五之法”:博学之、审问之、慎思之、明辩 之、笃行之。

宋濂:余则縕袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者, 不知口体之奉不若人也。

《三字经》:苏老泉、二十七、始发奋、读书籍。

学习要珍惜时间

得到的启示

学习要持之以恒

学习要讲究方法

苏秦刺股、孙敬悬梁

匡衡凿壁、孙康映雪

车胤囊萤、羲之临池

学习要勤奋艰苦

《劝学》《师说》

必修上册第六单元群文教学

1.文章《劝学》和《师说》的两个题目分别是什么意思呢?

(1)“劝学”:“劝”指的是勉励。题目的意思是勉励他人学习。

(2)“师说”:“说”是一种文体,是论说文的一种,一般为陈述自己对某种事物的见解。“师”是名词活用作动词,就是“从师学习”的意思,题目的意思是解说关于从师的道理。

活动一:把握基本内容,理解文章观点

2.搜集关于荀子和韩愈的资料,完成下表。

荀子履历表 主要思想

姓名 荀况

别名 荀子、荀卿、孙卿

著名弟子 李斯、韩非、张苍

生活年代 战国时期

主要生活经历 曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵

主要成就 思想家、文学家、政治家

主要作品 《荀子》

人之性恶,其善者伪(人为)也。

今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。——《荀子·性恶》

荀子的哲学是教养的哲学。他的总论点是,凡是善的、有价值的东西都是人努力的产物。凡是没有经过教养的东西不会是善的。人应当有社会关系和礼,使人异于禽兽。人要有道德,并不是因为人无法避开它,而是因为人应当具备它。——冯友兰

韩愈履历表 《师说》的创作背景

姓名 韩愈

别名 昌黎先生、韩吏部、韩昌黎、韩文公

所处时代 唐朝

主要生活经历 贞元八年(792年),韩愈登进士第,两任节度推官,累官监察御史。后因论事而被贬,历任都官员外郎、史馆修撰、中书舍人等职。元和十二年(817年),出任宰相裴度的行军司马,参与讨平“淮西之乱”。其后又因谏迎佛骨一事被贬至潮州。晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。长庆四年(824年),韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。元丰元年(1078年),追昌黎伯,并从祀孔庙

主要成就 “唐宋八大家”之首

主要作品 《论佛骨表》《师说》《进学解》

“自魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮(承受他人的讥笑和侮辱),收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞(指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他)。愈以是得狂名。” ——柳宗元《答韦中立论师道书》

1.借助注释、工具书,自主完成文言知识积累。

通假字

一词多义

古今异义

词类活用

特殊句式

活动一:预习效果检测

蓝 青

水 冰

人

发展、提高

客观事物

提高、发展

直木 轮

木 直

金 利

客观事物

改变原来状况

人

知明而行无过

加工

胜于

冷冻

寒于

輮

绳

砺

引申

推

论

变化过程

学习

引申

推

论

人工改造

博学

跂而望 登高博见

登高招 见者远

通过学习

一般人

顺风呼 闻者彰

顺风而呼

推

论

善假于物

弥补不足

(一般的自然条件)

假舆马 致千里

假舟楫 绝江河

善假于物

达到目标

推

论

君子

(在利用自然条件的

基础上改进创造)

善假学习

任务一:绘制《劝学》《师说》的论证思维导图

学不可以已(中心论点)

学习的意义

学习的作用

态度和方法

提高自己、改变自己、完善自己

弥补不足、提高能力

注重积累

坚持不懈

专心致志

古之学者必有师

师说

提出论点

(一段)

(二段)

对比论证

(三段)

1、中心论点

2、老师的职能

3、择师的原则

1、古今对比

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

以孔子为例,论证从师的必要性

(四段)

交代写作的缘由,激励后学。

批判社会风气

宣扬“从师”道理,抨击“耻师时弊

结构图解

合作探究:《劝学》和《师说》都围绕“学习”表达看法,请对比阅读,思考两篇文章的论证特点,完成下面表格。

活动三:对比阅读,辨析特点

课文 观点 主要论证方法 论证结构 论证语言

《劝学》 学不可以已 比喻论证 并列结构,逐项阐述自己的观点 善于运用大量短句、排比和对举的句式,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩,感染力极强

《师说》 要重视师道 对比论证、举例论证 递进结构,逐层深入论证自己的观点 整句与散句结合,又兼以多种不同句式,使得语言错落有致,错综变化,又富有气势

中心论点:

分论点 比喻句

学习的意义: 提高自己 改变自己 青,取之于蓝,而青于蓝。

学不可以已

冰,水为之,而寒于水

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

木受绳则直

金就砺则利

分论点 比喻句

学习的作用: 弥补不足 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

分论点 比喻句

学习的方法和态度: 积累 坚持 专心 积土成山,风雨兴焉。

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

合作探究:《劝学》中运用了大量的比喻,试分类分析。

(1)用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调作者的观点。如:“登高而招”“顺风而呼”“假舆马者”“假舟楫者”“积土成山”“风雨兴焉”。

(2)将两种相反的情况组织在一起,形成鲜明的对照,让读者从中明白道理。例如将骐骥与驽马对照,朽木与金石对照。设喻方式有时先反后正,有时先正后反,内容各有侧重,句式也多变化,读者读之毫无板滞之感。

(3)有的比喻论证寓意含蓄,单说比喻,而将道理隐含其中,留出空间让读者思考。如“青出于蓝”“冰寒于水”。

活动一:整理分析《劝学》中的比喻论证

(4)有的比喻论证并不含蓄,设定比喻之后自然引出道理,如:“登高而招,臂非加长也,而见者远”“假舟楫者,非能水也,而绝江河”。

(5)有的比喻论证先设比喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,达到层层叠加的效果,让人印象深刻。如先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德,而神明自得,圣心备焉”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”作进一步论证。

合作探究:《师说》第二段分析“时俗”时使用了对比论证,据此填写下列表格。

活动二:探究《师说》论证方法

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

(1) 古之圣人 出人远矣 从师而问 圣益圣

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 愚益愚

(2) 于其子 择师而教之 句读之不知,师焉 小学 吾未见其明也

于其身 耻师 惑之不解,不焉 大遗

(3) 巫医乐师百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及

士大夫之族 群聚而笑之

《劝学》:如“骐骥一跃,不能十步,驽马十驾,功在不舍。”

有明确的目的:为了说明“坚持”这种学习态度的重要性。

有合适的对比材料:骐骥和驽马同属于马,具有可比性。

有相同的对比量:此处的对比量是骐骥和驽马的行走,骐骥一跃和驽马十驾存在结果的差异。

有适当的分析议论:最终点出了两者差异的原因——是否不舍。

活动一:整理分析《劝学》中的对比论证

《师说》:如“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

有明确的目的:为了说明从师的重要性。

有合适的对比材料:圣人和愚人同属于人,具有可比性。

有相同的对比量:对比量是是否从师学习,圣人“从师而问”和愚人“耻学于师”导致结果的差异。

有适当的分析议论:最终作者指出了导致的结果是圣益圣,愚益愚,并且用揣测的语气流露了自己的看法,这是圣人和愚人之所以为圣、为愚的原因。

活动一:整理分析《劝学》中的对比论证

接下来我们就来学以致用,当一回小医生,为下面这段对比说理把把脉,治治病。

病例:

俗话说:机不可失,时不再来。海尔集团就是一个典型的例子,它抓住了中国加入WTO的机遇在菲律宾建立海外第一家工厂,而后在中东、北非、美欧各地区国家建厂,成为我国跨国公司的领头羊。而在金融危机重创各企业时,海尔同样抓住机遇,开发农村家电市场,使其在金融风暴中屹立不倒。相比之下,清朝因实行闭关锁国政策,错失发展良机,老百姓愚昧落后,而此时西方列强却迅速崛起。

对比的要求

修改:

俗话说,机不可失,时不再来。海尔集团就是一个典型的例子,他抓住了中国加入WTO的机遇,积极在海外建立工厂,短短数年由一家作坊式企业成长为集研发与销售为一体的企业集团。相比之下,曾经风光一时的相机巨头拍立得公司,没能紧抓市场研发新技术的机遇,坐吃家底,销售市场逐渐萎缩,被后来者居上,最终以破产告终,成为人们的记忆。这告诉我们,当机遇来临时,必须细心谋划,果断出击,否则后悔莫及。海尔集团正是抓住了技术革新的机遇,成为著名的企业。

对比的要求

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 B.师者,所以传道受业解惑也

C.故不积跬步,无以至千里 D.或师焉,或不焉

[解析]A项中“生”同“性”。B项,“受”同“授”;D项,“不”同“否”。

2.对下列加点字的解释,完全正确的一项是 ( )

A.吾尝跂而望矣 跂:抬起脚尖 作《师说》以贻之 贻:赠送

B.巫医乐师百工之人,君子不齿 齿:并列、排列 君子生非异也 生:同“性”,天性

C.非能水也,而绝江河 绝:横断 余嘉其能行古道 嘉:赞许

D.声非加疾也 疾:劲疾 六艺经传皆通习之 通:通晓

[解析] A:踮起脚后跟。C.绝:横渡。D.通:全面。

C

B

7.下列有关对《劝学》《师说》的理解与分析,不正确的一项是( )

A.《劝学》用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”的道理。

B.荀子在《劝学》中用“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”说明君子广泛学习,而且每天检查、省察自己,就会“知明而行无过矣”。

C.《师说》第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

D.《师说》第二段作者接连用了三组对比,层层深入,从不同侧面批判了当时士大夫耻于从师的不良风气。

[解析] 荀子在《劝学》中连用“登高而招”“顺风而呼”“假與马”“假舟楫”等几个比喻是为了说明君子的资质秉性跟一般人没有不同,只是君子善于借助外物罢了。

B

8.下列是本课中出现的部分文化常识,解释有误的一项是 ( )

A《劝学》中“故不积跬步,无以至千里”中的“跬步”是古代的长度单位。古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

B《师说》中的“句读”也叫句逗,古人称文辞意尽处为句,语意未尽而须停顿处为读(逗)。古代书籍上没有标点,老师教学童读书时要进行句读的教学。

C《师说》中的“巫医乐师”:巫医,古时巫、医不分,指以看病和降神祈祷为职业的人;乐师,以演奏音乐为职业的人。

D.《师说》中的“六艺经传”:“六艺”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《论语》六部儒家经典。经,指儒家经典。传,古称解释经文的著作为传。

[解析]“六艺”指《诗》书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部经书

D

9.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.韩愈,字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家、古文运动的倡导者。因为昌黎(现河北省昌黎县)韩氏是望族,所以后人称韩愈为韩昌黎,后世又称他为韩文公。

B荀子不赞同孟子的“性善论”,主张“性恶论”,认为后天环境、后天教育可以改善人的本质,所以他主张“明礼义而化之”。

C.韩愈的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为“唐宋八大家”(韩愈、柳宗元、范仲淹、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首。

D.“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“论”相比,随便些。像《捕蛇者说》《马说》都属“说”一类文体。

[解析] C项,范仲淹应为欧阳修。

C

素材积累之 课内积累 <<<<

韩愈论师道

韩愈面对当时“耻学于师”的不良风气,为恢复师道,不仅自己抗颜为师,还作《师说》,对师道做了精辟的论述。当时柳宗元评论说:在师道不存的情况下,“独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师”。而韩愈作此篇的目的在于阐述师的作用、师的职能、从师的必要性和择师的标准①。全文通过批判耻学于师、废弃尊师重道传统、看不起百工技人的社会现状,提出了一系列精辟的带有民主性精华的教育思想。

《师说》作为一篇第一次明确阐释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代还是今天,都具有十分重要的意义。韩愈作为“不顾流俗”“抗颜为师”的先驱,对我们今天的教育工作者无疑也有示范作用。

历史积累 <<<<

程门立雪

北宋杨时仰慕程颐的学问,到洛阳拜程颐为师。当他到程颐家中求教时,程颐正静坐睡觉。杨时求学心切,又不敢惊动老师,便肃立门外等候。当时大雪纷飞,寒气逼人。待程颐一觉醒来,雪已下了一尺深了。②杨时潜心求学,刻苦钻研,成了一名真正的理学大师。他的学识和威望一日比一日高,人们都争相与他交游,成了“程学正宗”之人。

程门立雪的故事千古流传,杨时这种坚持不懈、立志求学、尊师重道的精神值得我们每一个人去学习。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读