生物选择性必修2课时作业:2.1.2 种群数量的变化(含答案详解)

文档属性

| 名称 | 生物选择性必修2课时作业:2.1.2 种群数量的变化(含答案详解) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 706.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-18 23:41:58 | ||

图片预览

文档简介

生物选择性必修2课时作业

2.1.2 种群数量的变化(含答案详解)

一、选择题

1.数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,建立数学模型一般包括以下步骤,下列排列顺序正确的是( )

①观察研究对象,提出问题

②提出合理的假设

③根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

④通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正

A.①②③④ B.②①③④

C.③④①② D.②③①④

解析:选A。建构数学模型的一般步骤:提出问题→作出假设→用数学形式表达→检验或修正。

2.下列与种群数量增长模型有关的叙述,错误的是( )

A.数量增长曲线比数学公式能更直观地反映种群数量的增长趋势

B.构建相应的模型后需通过实验或观察等进行检验或修正

C.“J”形曲线形成的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等

D.Nt=N0λt中λ的含义是种群增长率

解析:选D。数学公式能准确反映种群数量的变化但不够直观,而坐标曲线图能更直观地反映出种群数量的变化趋势但不够准确,A正确;构建相应的模型后需通过进一步实验或观察等对模型进行检验或修正,B正确;“J”形曲线是在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等理想条件下的数量增长,C正确;Nt=N0λt中λ的含义是该种群数量是前一年种群数量的倍数,D错误。

3.下图表示某种鱼类在有环境阻力条件下的种群增长曲线,下列相关叙述正确的是( )

A.该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到d点时,环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在c点左右

解析:选A。该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约;气候条件的改变会影响该种群的环境容纳量;种群数量达到d点之前环境阻力已经开始影响种群增长;渔业捕捞后剩余量需控制在b点,此时种群数量增长最快。

4.(2021·安徽皖南八校高二月考)下列关于种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.种群数量的变化可能导致种群基因频率的改变

B.若某种群的死亡率增大,则该种群的环境容纳量减小

C.在“S”形曲线中,种群增长速率随种群密度的增大而降低

D.一个物种引入新地区后,通常呈“J”形增长

解析:选A。种群数量的变化可能导致种群基因频率的改变,A正确;种群的环境容纳量的变化与种群所处环境条件的变化有关,某种群的死亡率增大,并不意味着种群的环境容纳量减小,B错误;在种群数量增长的“S”形曲线中,其增长速率随种群密度的增大表现为先增加后降低,C错误;一个物种引入新地区后,由于当地环境的影响,不一定呈“J”形增长,D错误。

5.(2021·黑龙江哈尔滨高二期末)在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,假如某动物种群数量在2013年是20只,2014年发展到40只,2015年发展到80只,那么2020年该动物的种群数量是( )

A.640只 B.1 280只

C.2 560只 D.5 120只

解析:选C。在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群数量呈“J”形增长,已知某动物种群数量在2013年是20只,2014年发展到40只,可见λ=2,根据公式:Nt=N0λt,那么2020年该动物的种群数量是20×27=2 560(只),C正确。

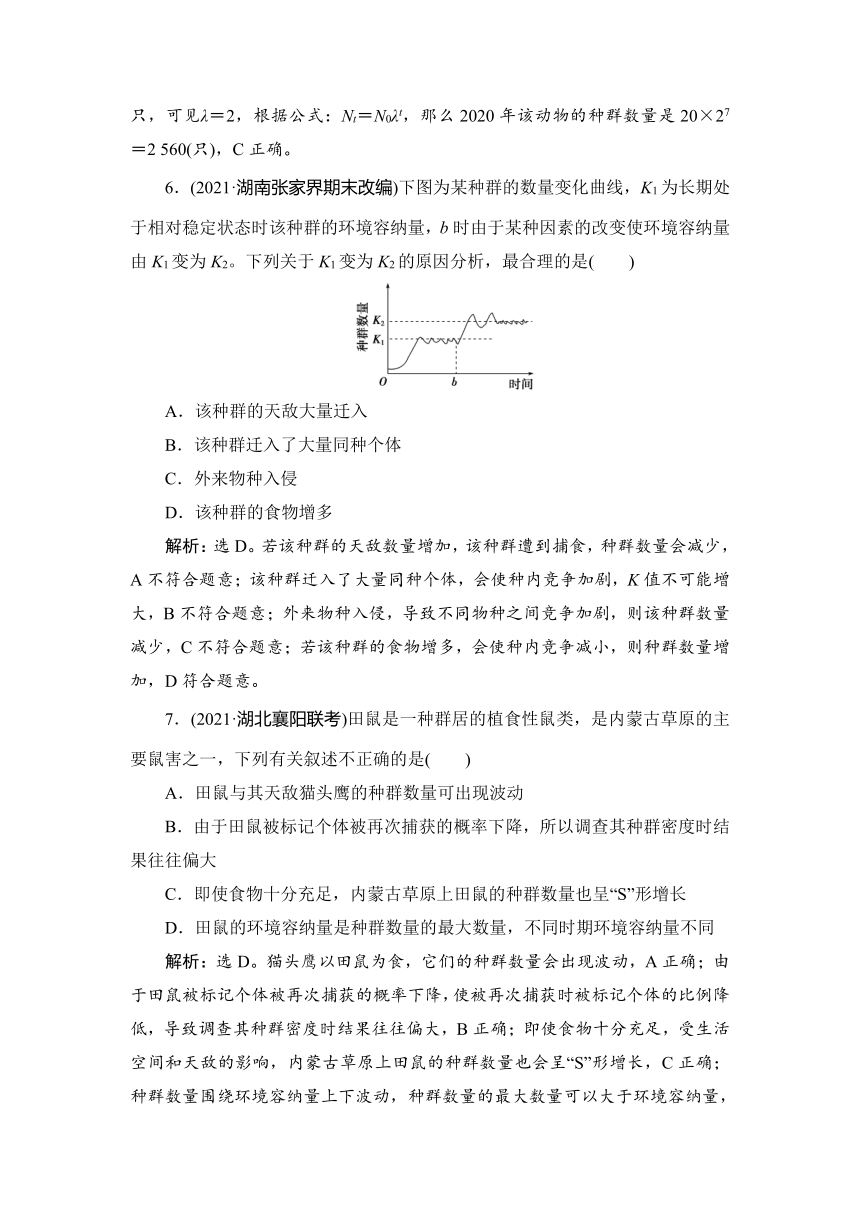

6.(2021·湖南张家界期末改编)下图为某种群的数量变化曲线,K1为长期处于相对稳定状态时该种群的环境容纳量,b时由于某种因素的改变使环境容纳量由K1变为K2。下列关于K1变为K2的原因分析,最合理的是( )

A.该种群的天敌大量迁入

B.该种群迁入了大量同种个体

C.外来物种入侵

D.该种群的食物增多

解析:选D。若该种群的天敌数量增加,该种群遭到捕食,种群数量会减少,A不符合题意;该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,K值不可能增大,B不符合题意;外来物种入侵,导致不同物种之间竞争加剧,则该种群数量减少,C不符合题意;若该种群的食物增多,会使种内竞争减小,则种群数量增加,D符合题意。

7.(2021·湖北襄阳联考)田鼠是一种群居的植食性鼠类,是内蒙古草原的主要鼠害之一,下列有关叙述不正确的是( )

A.田鼠与其天敌猫头鹰的种群数量可出现波动

B.由于田鼠被标记个体被再次捕获的概率下降,所以调查其种群密度时结果往往偏大

C.即使食物十分充足,内蒙古草原上田鼠的种群数量也呈“S”形增长

D.田鼠的环境容纳量是种群数量的最大数量,不同时期环境容纳量不同

解析:选D。猫头鹰以田鼠为食,它们的种群数量会出现波动,A正确;由于田鼠被标记个体被再次捕获的概率下降,使被再次捕获时被标记个体的比例降低,导致调查其种群密度时结果往往偏大,B正确;即使食物十分充足,受生活空间和天敌的影响,内蒙古草原上田鼠的种群数量也会呈“S”形增长,C正确;种群数量围绕环境容纳量上下波动,种群数量的最大数量可以大于环境容纳量,D错误。

8.某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(如下表所示),均获得了“S”形增长曲线。根据预测的实验结果从理论上分析,下列说法错误的是( )

试管号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

培养液体积/mL 10 5 10 5

起始酵母菌数/(×103个) 10 5 5 10

A.4个试管内的种群在K/2时增长最快

B.4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅳ=Ⅰ>Ⅱ=Ⅲ

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降

解析:选B。当种群迁入一个新环境时,若环境适宜生存,由于起初种群数量较少,环境条件(食物、空间)优越,天敌少,环境阻力小,种群的增长速率加快。一段时间后,种群数量增多,环境阻力使种群增长速率减缓,种群呈“S”形增长,在K/2时,4个试管内的种群数量增长均最快。K值指的是环境容纳量,到达K值的时间与环境阻力的大小呈正相关,因此4个试管内的种群达到K值的时间不尽相同,试管Ⅳ内的环境阻力最大,因此最先达到K值并积累有毒物质,导致种群数量最先开始下降,所以4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅲ>Ⅰ=Ⅱ>Ⅳ。

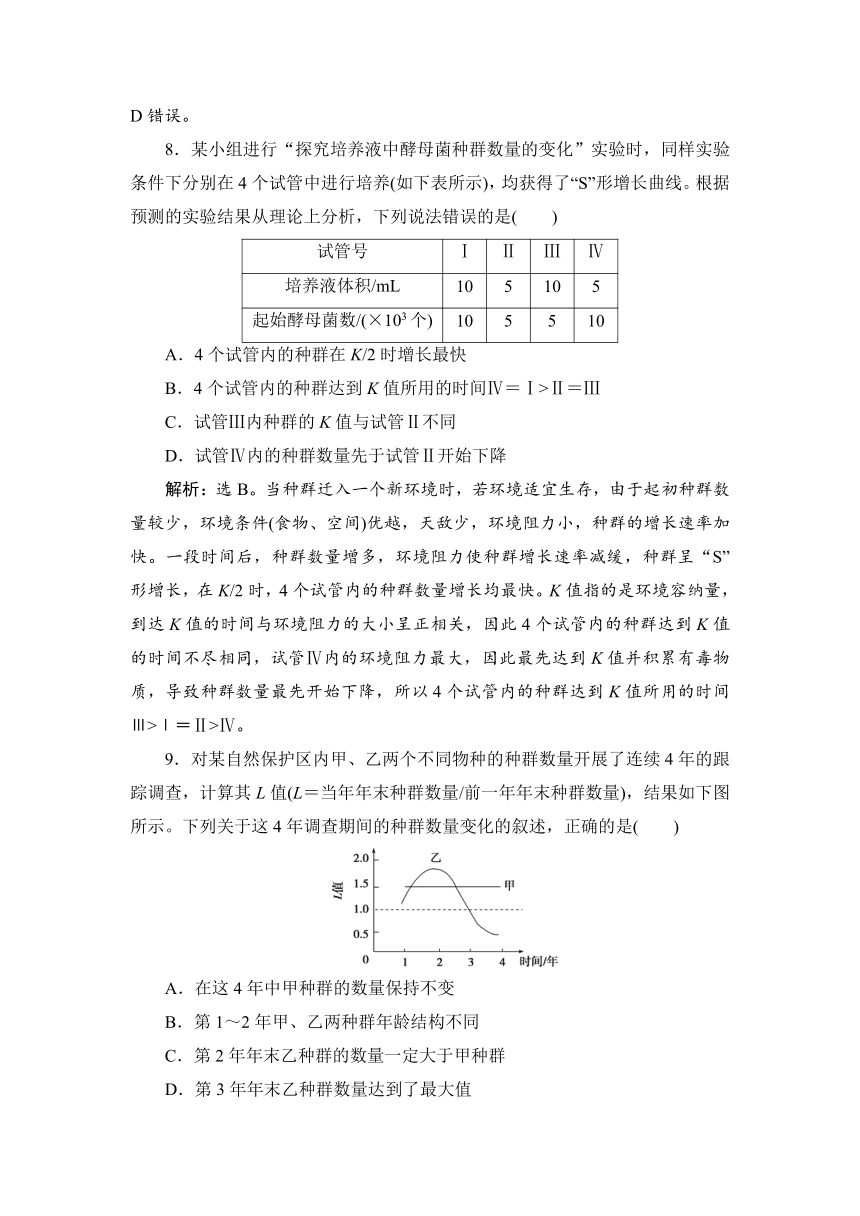

9.对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量开展了连续4年的跟踪调查,计算其L值(L=当年年末种群数量/前一年年末种群数量),结果如下图所示。下列关于这4年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.在这4年中甲种群的数量保持不变

B.第1~2年甲、乙两种群年龄结构不同

C.第2年年末乙种群的数量一定大于甲种群

D.第3年年末乙种群数量达到了最大值

解析:选D。这4年中,甲种群的L值均为1.5,说明甲种群的数量逐年增加,但每年增加的数量并不相等,A错误;第1~2年甲、乙两种群的年龄结构相同,都是增长型,B错误;虽然第2年年末甲种群的L值小于乙种群,但第2年年末乙种群数量不一定大于甲种群,C错误;只要是L值大于 1.0,种群的数量就在增加,据此分析题图可知,第3年年末乙种群数量达到了最大值,D正确。

10.图甲和图乙表示出生率、死亡率、净补充量(出生率、死亡率之差)和种群密度的关系,下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中曲线a代表死亡率,曲线b代表出生率

B.海洋鱼类捕捞后应使鱼类的数量保持在图甲的E点

C.在图乙中F点控制有害动物最有效

D.图乙中G点对应的种群数量代表种群的环境容纳量

解析:选D。题图甲中曲线a代表出生率,曲线b代表死亡率,A错误;海洋鱼类捕捞后应使鱼类的数量保持在,而E点时对应的种群数量为K值,B错误;题图乙中F点时净补充量最大,种群数量增长最快,不利于控制有害动物的数量,C错误;题图乙中的G点对应题图甲中的E点,对应的种群数量均表示种群的环境容纳量,D正确。

11.为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化。某同学进行了如下操作,其中错误的是( )

A.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液

B.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养

C.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,用滤纸吸去边缘多余的培养液

D.待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台中央,在显微镜下观察、计数

解析:选C。用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液时,要先将培养液振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,减小实验误差,A正确;将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养,B正确;利用血细胞计数板计数时,应先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,在盖玻片的边缘滴加培养液,待培养液从边缘处自行渗入计数室,用滤纸吸去多余培养液,再进行计数,C错误;待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台中央,在显微镜下观察、计数,D正确。

12.为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如下图所示。下列叙述不正确的是( )

A.与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ所示环境中肉食性猛禽的密度更大

B.大豆田中田鼠的种群数量增长方式的数学模型总体上符合Nt=N0·λt

C.该生态系统中田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的

D.b点以后田鼠种群密度大幅度上升,可能的原因是株冠形成有利于其躲避天敌

解析:选B。曲线Ⅰ和曲线Ⅱ相比,桩与桩之间的距离更小,这样可以为肉食性猛禽提供更多栖息场所,肉食性猛禽的密度会更大,A正确;“J”形曲线的数学模型是Nt=N0·λt,而大豆田中田鼠的种群数量先增加后减少,不符合“J”形曲线,B错误;田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,C正确;b点时株冠开始形成,株冠形成有利于田鼠躲避天敌,其种群密度会上升,D正确。

二、非选择题

13.据以下材料分析并回答下列问题:

Ⅰ.材料:在20世纪30年代,人们将环颈雉引入某地的一个岛屿。在1937~1942年期间,这个种群数量的增长如下图所示。

由材料分析可知:

(1)如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,则曲线大致呈________。

(2)若N0为该种群的起始数量,t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。t年后种群数量为Nt=N0λt。

①当λ>1时,种群______________;

②当λ=1时,种群__________;

③当λ<1时,种群数量________;

④当λ=0时,种群无繁殖,下一代将灭亡。

Ⅱ.材料:生态学家高斯曾经做过这样一个实验:在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫,然后每隔 24 h 统计一次大草履虫的数量。经过反复实验,得出了下图所示的结果。从图中可以看出,大草履虫的数量在第二天和第三天增长较快,第五天以后基本维持在375个左右。

由材料分析可知:

(1)种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为________增长曲线。

(2)分析该曲线中出生率和死亡率的关系:

①0~K/2时,出生率____(填“>”“=”或“<”)死亡率,种群数量增加。

②K/2时,出生率与死亡率的差值______,种群增长速率最大。

③K/2~K时,出生率______(填“>”“=”或“<”)死亡率,但差值在减小,种群数量增长缓慢。

④K值时,出生率=死亡率,种群数量达到________。

答案:Ⅰ.(1)“J”形 (2)①呈“J”形增长 ②保持稳定 ③下降

Ⅱ.(1)“S”形 (2)①> ②最大 ③> ④最大

14.为了探究环境因素对培养液中酵母菌种群数量变化的影响,某生物小组的同学按下表完成了有关实验,并定期对培养液中的酵母菌进行如下图1所示的计数操作。请分析并回答下列问题:

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度/℃

A 10 - 0.1 28

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 28

(1)该小组研究的课题是__________________________________________。

(2)用滴管吸取样液前,应将培养酵母菌的试管轻轻振荡几下,目的是

____________________________________________________________,

防止实验结果出现较大误差。若将培养液振荡摇匀后取样并制片,在显微镜下观察到如下图2所示的现象,则应采取的措施是_________________________。

(3)在图1所示操作中有一个明显的错误,其正确的操作应该是

____________________________________________________________。

(4)该小组的同学连续7天测定酵母菌的数量,试管A的数据如下表所示。

时间(天) 1 2 3 4 5 6 7

酵母菌数量(×107个/mL) 1.0 1.5 2.0 2.7 3.0 2.8 1.7

第5天后酵母菌的种群数量逐渐减少,原因是培养液中

______________________________________________________________。

解析:(1)根据表格中的实验设计,试管A和试管B研究的是温度对酵母菌种群数量变化的影响,试管A和试管C研究的是营养物质对酵母菌种群数量变化的影响。因此该小组研究的课题为探究温度、营养物质对酵母菌种群数量变化的影响。(2)用滴管吸取样液前,应将培养酵母菌的试管轻轻振荡几下,从而使试管中的酵母菌均匀分布。显微镜下观察到的现象为酵母菌数目过多,成堆聚集,则应采取的措施是将样液稀释后,再重新制片、计数。(3)正确的操作是先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,再用滴管吸取酵母菌样液,滴于盖玻片的边缘,让其自行渗入。(4)第5天后酵母菌的种群数量逐渐减少的原因是培养液中营养物质被大量消耗,代谢废物积累,培养液的pH改变等。

答案:(1)探究温度、营养物质对酵母菌种群数量变化的影响

(2)使试管中的酵母菌均匀分布 将样液稀释后,再重新制片、计数

(3)先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,再用滴管吸取酵母菌样液,滴于盖玻片的边缘,让其自行渗入

(4)营养物质被大量消耗,代谢废物积累,培养液的pH改变等

2.1.2 种群数量的变化(含答案详解)

一、选择题

1.数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,建立数学模型一般包括以下步骤,下列排列顺序正确的是( )

①观察研究对象,提出问题

②提出合理的假设

③根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达

④通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正

A.①②③④ B.②①③④

C.③④①② D.②③①④

解析:选A。建构数学模型的一般步骤:提出问题→作出假设→用数学形式表达→检验或修正。

2.下列与种群数量增长模型有关的叙述,错误的是( )

A.数量增长曲线比数学公式能更直观地反映种群数量的增长趋势

B.构建相应的模型后需通过实验或观察等进行检验或修正

C.“J”形曲线形成的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等

D.Nt=N0λt中λ的含义是种群增长率

解析:选D。数学公式能准确反映种群数量的变化但不够直观,而坐标曲线图能更直观地反映出种群数量的变化趋势但不够准确,A正确;构建相应的模型后需通过进一步实验或观察等对模型进行检验或修正,B正确;“J”形曲线是在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等理想条件下的数量增长,C正确;Nt=N0λt中λ的含义是该种群数量是前一年种群数量的倍数,D错误。

3.下图表示某种鱼类在有环境阻力条件下的种群增长曲线,下列相关叙述正确的是( )

A.该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到d点时,环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在c点左右

解析:选A。该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约;气候条件的改变会影响该种群的环境容纳量;种群数量达到d点之前环境阻力已经开始影响种群增长;渔业捕捞后剩余量需控制在b点,此时种群数量增长最快。

4.(2021·安徽皖南八校高二月考)下列关于种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.种群数量的变化可能导致种群基因频率的改变

B.若某种群的死亡率增大,则该种群的环境容纳量减小

C.在“S”形曲线中,种群增长速率随种群密度的增大而降低

D.一个物种引入新地区后,通常呈“J”形增长

解析:选A。种群数量的变化可能导致种群基因频率的改变,A正确;种群的环境容纳量的变化与种群所处环境条件的变化有关,某种群的死亡率增大,并不意味着种群的环境容纳量减小,B错误;在种群数量增长的“S”形曲线中,其增长速率随种群密度的增大表现为先增加后降低,C错误;一个物种引入新地区后,由于当地环境的影响,不一定呈“J”形增长,D错误。

5.(2021·黑龙江哈尔滨高二期末)在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,假如某动物种群数量在2013年是20只,2014年发展到40只,2015年发展到80只,那么2020年该动物的种群数量是( )

A.640只 B.1 280只

C.2 560只 D.5 120只

解析:选C。在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群数量呈“J”形增长,已知某动物种群数量在2013年是20只,2014年发展到40只,可见λ=2,根据公式:Nt=N0λt,那么2020年该动物的种群数量是20×27=2 560(只),C正确。

6.(2021·湖南张家界期末改编)下图为某种群的数量变化曲线,K1为长期处于相对稳定状态时该种群的环境容纳量,b时由于某种因素的改变使环境容纳量由K1变为K2。下列关于K1变为K2的原因分析,最合理的是( )

A.该种群的天敌大量迁入

B.该种群迁入了大量同种个体

C.外来物种入侵

D.该种群的食物增多

解析:选D。若该种群的天敌数量增加,该种群遭到捕食,种群数量会减少,A不符合题意;该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,K值不可能增大,B不符合题意;外来物种入侵,导致不同物种之间竞争加剧,则该种群数量减少,C不符合题意;若该种群的食物增多,会使种内竞争减小,则种群数量增加,D符合题意。

7.(2021·湖北襄阳联考)田鼠是一种群居的植食性鼠类,是内蒙古草原的主要鼠害之一,下列有关叙述不正确的是( )

A.田鼠与其天敌猫头鹰的种群数量可出现波动

B.由于田鼠被标记个体被再次捕获的概率下降,所以调查其种群密度时结果往往偏大

C.即使食物十分充足,内蒙古草原上田鼠的种群数量也呈“S”形增长

D.田鼠的环境容纳量是种群数量的最大数量,不同时期环境容纳量不同

解析:选D。猫头鹰以田鼠为食,它们的种群数量会出现波动,A正确;由于田鼠被标记个体被再次捕获的概率下降,使被再次捕获时被标记个体的比例降低,导致调查其种群密度时结果往往偏大,B正确;即使食物十分充足,受生活空间和天敌的影响,内蒙古草原上田鼠的种群数量也会呈“S”形增长,C正确;种群数量围绕环境容纳量上下波动,种群数量的最大数量可以大于环境容纳量,D错误。

8.某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(如下表所示),均获得了“S”形增长曲线。根据预测的实验结果从理论上分析,下列说法错误的是( )

试管号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

培养液体积/mL 10 5 10 5

起始酵母菌数/(×103个) 10 5 5 10

A.4个试管内的种群在K/2时增长最快

B.4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅳ=Ⅰ>Ⅱ=Ⅲ

C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同

D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降

解析:选B。当种群迁入一个新环境时,若环境适宜生存,由于起初种群数量较少,环境条件(食物、空间)优越,天敌少,环境阻力小,种群的增长速率加快。一段时间后,种群数量增多,环境阻力使种群增长速率减缓,种群呈“S”形增长,在K/2时,4个试管内的种群数量增长均最快。K值指的是环境容纳量,到达K值的时间与环境阻力的大小呈正相关,因此4个试管内的种群达到K值的时间不尽相同,试管Ⅳ内的环境阻力最大,因此最先达到K值并积累有毒物质,导致种群数量最先开始下降,所以4个试管内的种群达到K值所用的时间Ⅲ>Ⅰ=Ⅱ>Ⅳ。

9.对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量开展了连续4年的跟踪调查,计算其L值(L=当年年末种群数量/前一年年末种群数量),结果如下图所示。下列关于这4年调查期间的种群数量变化的叙述,正确的是( )

A.在这4年中甲种群的数量保持不变

B.第1~2年甲、乙两种群年龄结构不同

C.第2年年末乙种群的数量一定大于甲种群

D.第3年年末乙种群数量达到了最大值

解析:选D。这4年中,甲种群的L值均为1.5,说明甲种群的数量逐年增加,但每年增加的数量并不相等,A错误;第1~2年甲、乙两种群的年龄结构相同,都是增长型,B错误;虽然第2年年末甲种群的L值小于乙种群,但第2年年末乙种群数量不一定大于甲种群,C错误;只要是L值大于 1.0,种群的数量就在增加,据此分析题图可知,第3年年末乙种群数量达到了最大值,D正确。

10.图甲和图乙表示出生率、死亡率、净补充量(出生率、死亡率之差)和种群密度的关系,下列有关叙述正确的是( )

A.图甲中曲线a代表死亡率,曲线b代表出生率

B.海洋鱼类捕捞后应使鱼类的数量保持在图甲的E点

C.在图乙中F点控制有害动物最有效

D.图乙中G点对应的种群数量代表种群的环境容纳量

解析:选D。题图甲中曲线a代表出生率,曲线b代表死亡率,A错误;海洋鱼类捕捞后应使鱼类的数量保持在,而E点时对应的种群数量为K值,B错误;题图乙中F点时净补充量最大,种群数量增长最快,不利于控制有害动物的数量,C错误;题图乙中的G点对应题图甲中的E点,对应的种群数量均表示种群的环境容纳量,D正确。

11.为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化。某同学进行了如下操作,其中错误的是( )

A.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液

B.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养

C.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,用滤纸吸去边缘多余的培养液

D.待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台中央,在显微镜下观察、计数

解析:选C。用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液时,要先将培养液振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,减小实验误差,A正确;将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形瓶中,在适宜条件下培养,B正确;利用血细胞计数板计数时,应先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,在盖玻片的边缘滴加培养液,待培养液从边缘处自行渗入计数室,用滤纸吸去多余培养液,再进行计数,C错误;待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台中央,在显微镜下观察、计数,D正确。

12.为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如下图所示。下列叙述不正确的是( )

A.与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ所示环境中肉食性猛禽的密度更大

B.大豆田中田鼠的种群数量增长方式的数学模型总体上符合Nt=N0·λt

C.该生态系统中田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的

D.b点以后田鼠种群密度大幅度上升,可能的原因是株冠形成有利于其躲避天敌

解析:选B。曲线Ⅰ和曲线Ⅱ相比,桩与桩之间的距离更小,这样可以为肉食性猛禽提供更多栖息场所,肉食性猛禽的密度会更大,A正确;“J”形曲线的数学模型是Nt=N0·λt,而大豆田中田鼠的种群数量先增加后减少,不符合“J”形曲线,B错误;田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的,C正确;b点时株冠开始形成,株冠形成有利于田鼠躲避天敌,其种群密度会上升,D正确。

二、非选择题

13.据以下材料分析并回答下列问题:

Ⅰ.材料:在20世纪30年代,人们将环颈雉引入某地的一个岛屿。在1937~1942年期间,这个种群数量的增长如下图所示。

由材料分析可知:

(1)如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,则曲线大致呈________。

(2)若N0为该种群的起始数量,t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。t年后种群数量为Nt=N0λt。

①当λ>1时,种群______________;

②当λ=1时,种群__________;

③当λ<1时,种群数量________;

④当λ=0时,种群无繁殖,下一代将灭亡。

Ⅱ.材料:生态学家高斯曾经做过这样一个实验:在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫,然后每隔 24 h 统计一次大草履虫的数量。经过反复实验,得出了下图所示的结果。从图中可以看出,大草履虫的数量在第二天和第三天增长较快,第五天以后基本维持在375个左右。

由材料分析可知:

(1)种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为________增长曲线。

(2)分析该曲线中出生率和死亡率的关系:

①0~K/2时,出生率____(填“>”“=”或“<”)死亡率,种群数量增加。

②K/2时,出生率与死亡率的差值______,种群增长速率最大。

③K/2~K时,出生率______(填“>”“=”或“<”)死亡率,但差值在减小,种群数量增长缓慢。

④K值时,出生率=死亡率,种群数量达到________。

答案:Ⅰ.(1)“J”形 (2)①呈“J”形增长 ②保持稳定 ③下降

Ⅱ.(1)“S”形 (2)①> ②最大 ③> ④最大

14.为了探究环境因素对培养液中酵母菌种群数量变化的影响,某生物小组的同学按下表完成了有关实验,并定期对培养液中的酵母菌进行如下图1所示的计数操作。请分析并回答下列问题:

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度/℃

A 10 - 0.1 28

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 28

(1)该小组研究的课题是__________________________________________。

(2)用滴管吸取样液前,应将培养酵母菌的试管轻轻振荡几下,目的是

____________________________________________________________,

防止实验结果出现较大误差。若将培养液振荡摇匀后取样并制片,在显微镜下观察到如下图2所示的现象,则应采取的措施是_________________________。

(3)在图1所示操作中有一个明显的错误,其正确的操作应该是

____________________________________________________________。

(4)该小组的同学连续7天测定酵母菌的数量,试管A的数据如下表所示。

时间(天) 1 2 3 4 5 6 7

酵母菌数量(×107个/mL) 1.0 1.5 2.0 2.7 3.0 2.8 1.7

第5天后酵母菌的种群数量逐渐减少,原因是培养液中

______________________________________________________________。

解析:(1)根据表格中的实验设计,试管A和试管B研究的是温度对酵母菌种群数量变化的影响,试管A和试管C研究的是营养物质对酵母菌种群数量变化的影响。因此该小组研究的课题为探究温度、营养物质对酵母菌种群数量变化的影响。(2)用滴管吸取样液前,应将培养酵母菌的试管轻轻振荡几下,从而使试管中的酵母菌均匀分布。显微镜下观察到的现象为酵母菌数目过多,成堆聚集,则应采取的措施是将样液稀释后,再重新制片、计数。(3)正确的操作是先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,再用滴管吸取酵母菌样液,滴于盖玻片的边缘,让其自行渗入。(4)第5天后酵母菌的种群数量逐渐减少的原因是培养液中营养物质被大量消耗,代谢废物积累,培养液的pH改变等。

答案:(1)探究温度、营养物质对酵母菌种群数量变化的影响

(2)使试管中的酵母菌均匀分布 将样液稀释后,再重新制片、计数

(3)先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,再用滴管吸取酵母菌样液,滴于盖玻片的边缘,让其自行渗入

(4)营养物质被大量消耗,代谢废物积累,培养液的pH改变等