1.《窦娥冤》——2021-2022学年高一语文人教版必修四同步课时作业(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.《窦娥冤》——2021-2022学年高一语文人教版必修四同步课时作业(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 191.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 18:39:37 | ||

图片预览

文档简介

1.1窦娥冤

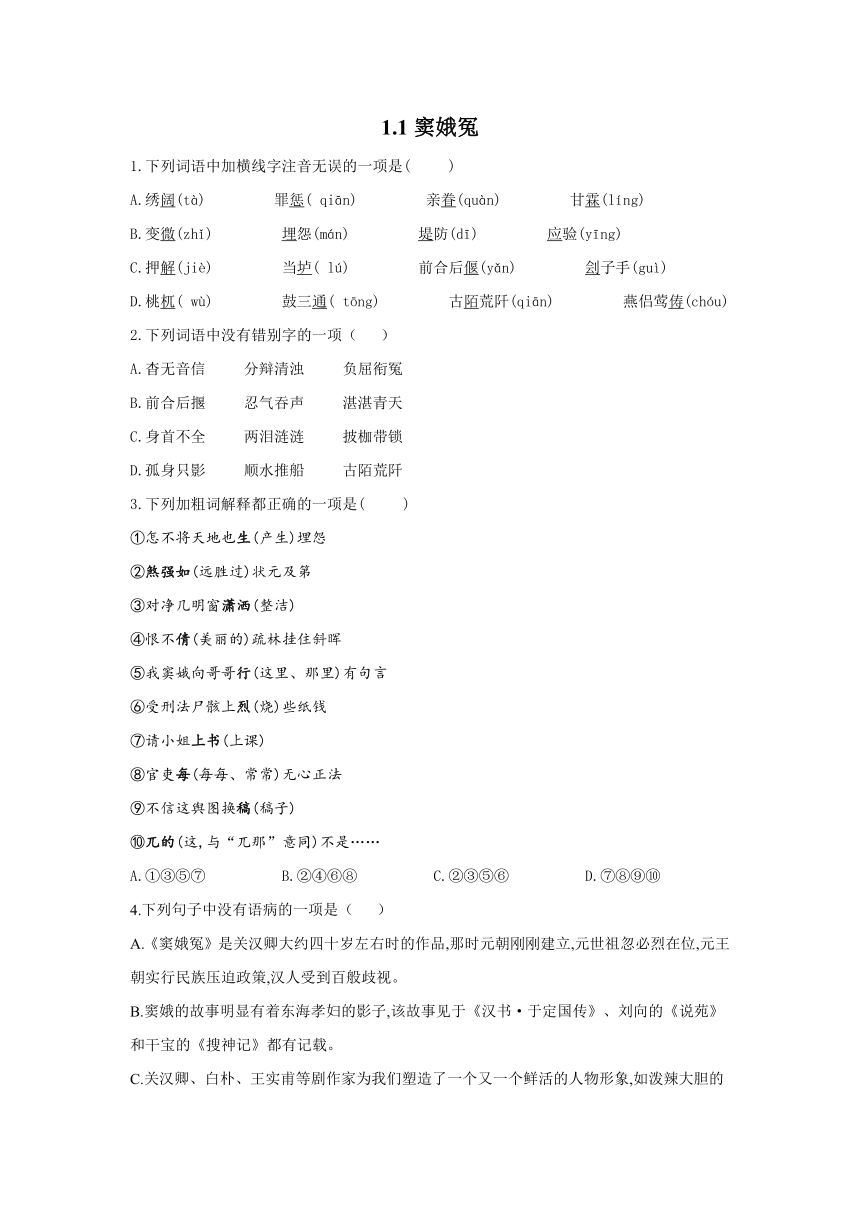

1.下列词语中加横线字注音无误的一项是( )

A.绣阔(tà) 罪惩( qiān) 亲眷(quàn) 甘霖(líng)

B.变微(zhǐ) 埋怨(mán) 堤防(dī) 应验(yīng)

C.押解(jiè) 当垆( lú) 前合后偃(yǎn) 刽子手(guì)

D.桃杌( wù) 鼓三通( tōng) 古陌荒阡(qiān) 燕侣莺俦(chóu)

2.下列词语中没有错别字的一项( )

A.杳无音信 分辩清浊 负屈衔冤

B.前合后揠 忍气吞声 湛湛青天

C.身首不全 两泪涟涟 披枷带锁

D.孤身只影 顺水推船 古陌荒阡

3.下列加粗词解释都正确的一项是( )

①怎不将天地也生(产生)埋怨

②煞强如(远胜过)状元及第

③对净几明窗潇洒(整洁)

④恨不倩(美丽的)疏林挂住斜晖

⑤我窦娥向哥哥行(这里、那里)有句言

⑥受刑法尸骸上烈(烧)些纸钱

⑦请小姐上书(上课)

⑧官吏每(每每、常常)无心正法

⑨不信这舆图换稿(稿子)

⑩兀的(这,与“兀那”意同)不是……

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.②③⑤⑥ D.⑦⑧⑨⑩

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.《窦娥冤》是关汉卿大约四十岁左右时的作品,那时元朝刚刚建立,元世祖忽必烈在位,元王朝实行民族压迫政策,汉人受到百般歧视。

B.窦娥的故事明显有着东海孝妇的影子,该故事见于《汉书·于定国传》、刘向的《说苑》和干宝的《搜神记》都有记载。

C.关汉卿、白朴、王实甫等剧作家为我们塑造了一个又一个鲜活的人物形象,如泼辣大胆的赵盼儿、善良孝顺的窦娥、聪明伶俐的红娘,还冇缠绵悱恻的《梧桐雨》。

D.窦娥冤案具有普遍的社会意义,它是法制黑暗和官吏昏聩的典型写照。

5.关于元杂剧的一些分析判断,有错误的一项是( )

A.元杂剧是在金宫本和诸宫调的直接影响下融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。元杂剧一般是四折,一折相当于现代话剧一幕,是戏剧故事发展的一个大段落,也是音乐组织的单元。

B.元杂剧中的说白包括人物的对白和独白,用以展开剧情和揭示人物性格冲突。 白,有散文,也有韵文。科是戏剧动作的总称,包括一般的舞台程式、武打和舞蹈。

C.元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦;此外还有净、 丑、杂等。

D.元代杂剧和散曲合称“元曲”。杂剧规定,每一折戏、唱词一套曲子,每支曲子用一个宫调。

6.阅读下面的文字,完成1~3题。

天嚣

赵长天

风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!

空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。它无情地和人体争夺着仅有的一点儿水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……

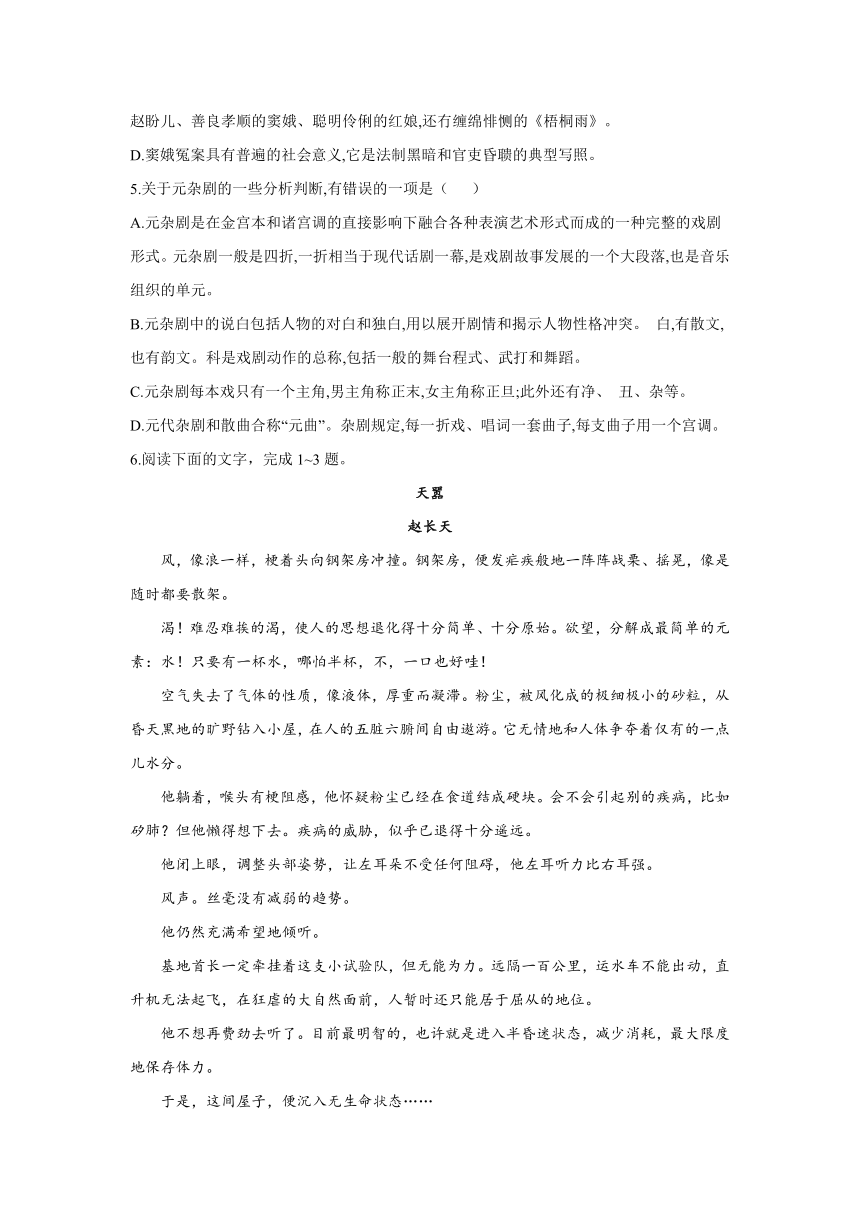

忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。一种声音!他转过头,他相信左耳的听觉,没错,滤去风声、沙声、钢架呻吟声、铁皮震颤声,还有一种虽然微弱,却执着,并带节奏的敲击声。

“有人敲门!”他喊起来。

遭雷击了,都遭雷击了,一个个全从床上跳起,跌跌撞撞,竟全扑到门口。

真真切切,有人敲门。谁?当然不可能是运水车,运水车会掀喇叭。微弱的敲门声已经明白无误地告诉大家:不是来救他们的天神,而是需要他们援救的弱者。

人的生命力,也许是最尖端的科研项目,远比上天的导弹玄秘。如果破门而入的是一队救援大军,屋里这几个人准兴奋得瘫倒在地。而此刻,个个都像喝足了人参汤。

“桌子上有资料没有?当心被风卷出去!”

“门别开得太大!”

“找根棍子撑住!”

每个人都找到了合适的位置,摆好了下死力的姿势。

他朝后看看。“开啦!”撤掉顶门棍,他慢慢移动门闩。

门闩吱吱叫着,痛苦地撤离自己的岗位。当门闩终于脱离了销眼,那门,便呼地弹开来,紧接着,从门外滚进灰扑扑一团什么东西和打得脸生疼的砂砾石块,屋里霎时一片混乱,像回到神话中的史前状态。

“快,关门!”他喊,却喊不出声。但不用喊,谁都调动了每个细胞的力量。

门终于关上了。一伙人,都顺门板滑到地上,瘫成一堆稀泥。

谁也不作声。谁也不想动。直到桌上亮起一盏暗淡的马灯,大家才记起滚进来的那团灰扑扑的东西。

是个人。马灯就是这人点亮的。穿着毡袍,说着谁也听不懂的蒙语。他知道别人听不懂,所以不多说,便动手解皮口袋。

西瓜!从皮口袋里滚出来的,竟是大西瓜!绿生生,油津津,像是刚从藤上摘下,有一只还带着一片叶儿呢!

戈壁滩有好西瓜,西瓜能一直吃到冬天,这不稀罕。稀罕的是现在,当一口水都成了奢侈品的时候,谁还敢想西瓜!

蒙古族同胞利索地剖开西瓜。红红的汁水,顺着刀把滴滴答答淌,馋人极了!

应该是平生吃过的最甜最美的西瓜,但谁也说不出味来,谁都不知道,那几块西瓜是怎么落进肚子里去的。

至于送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般地来到这里,最终也没弄清,因为谁也听不懂蒙语。只好让它成为一个美好的谜,永久地留在记忆中。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头不仅形象地描写了风沙的狂暴,也细致具体地表现了人物的直觉印象与切身感受,烘托并渲染了“天嚣”的恐怖气氛。

B.被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人,送瓜人在被困队员生死关头奇迹般地出现,这都说明生命奇迹无法解释。

C.小说善于运用细节表现人物,开门前试验队员一句“桌子上有资料没有?当心被风卷出去”,就体现了科研工作者高度的责任意识。

D.试验队被困队员与素不相识的送瓜人之间的故事,不仅令人感动,还揭示出一个朴素而有意味的人生道理:帮助别人,也是帮助自己。

(2).小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。

(3).小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。

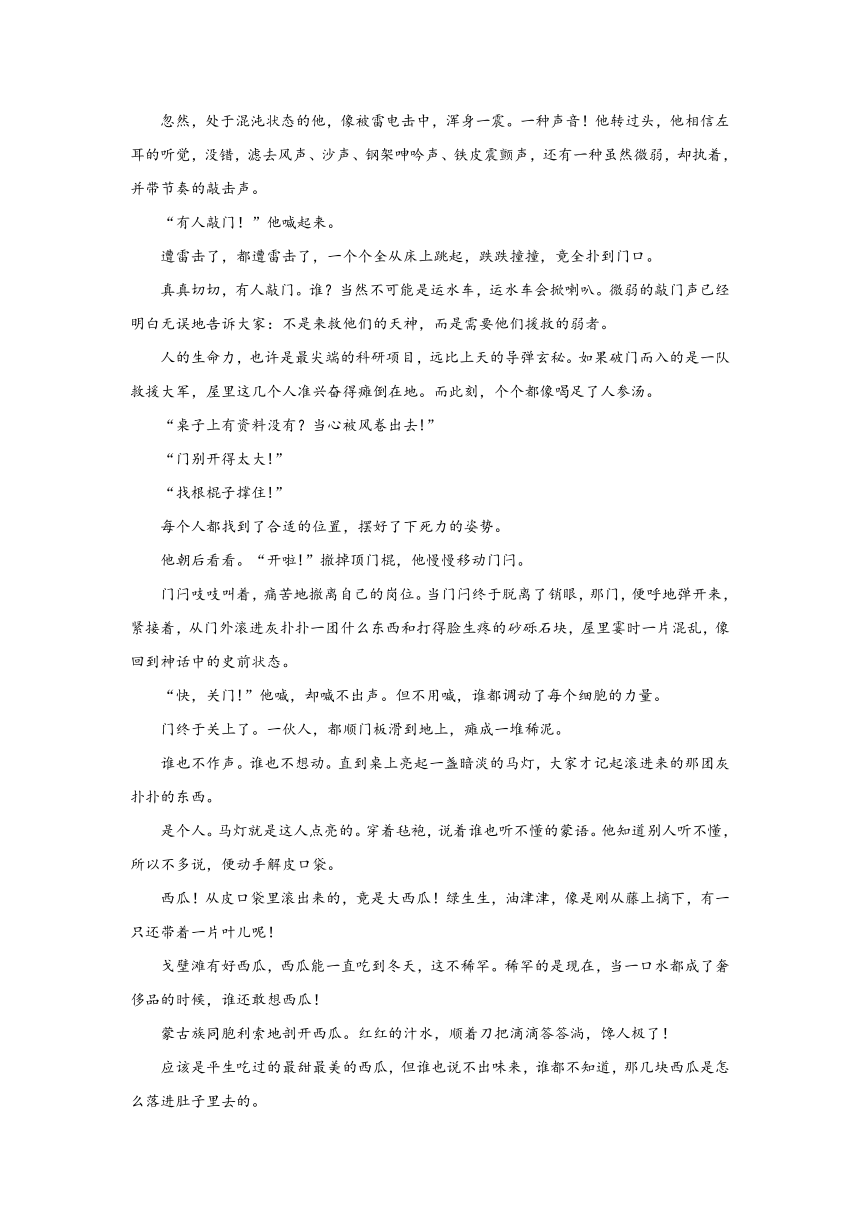

7.阅读下面的文字,回答问题。

牡丹亭·惊梦

汤显祖

【绕池游】(旦上)梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。(贴)炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年

【乌夜啼】(旦)晓来望断梅关,宿妆残。(贴)你侧着宜春髻子,恰凭阑。(旦)剪不断,理还乱,闷无端。(贴)已分付催花莺燕借春看。(旦)春香,可曾叫人扫除花径 (贴)分付了。(旦)取镜台衣服来。(贴取镜台衣服上)“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

【步步娇】(旦)袅晴丝,吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌,整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。(行介)步香闺怎便把全身现!(贴)今日穿插的好。

【醉扶归】(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。

(贴)早茶时了,请行。(行介)你看:“画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃。”(旦)不到园林,怎知春色如许!

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!恁般景致,我老爷和奶奶再不提起。(合)朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!(贴)是花都放了,那牡丹还早。

【好姐姐】(旦)遍青山啼红了杜鹃,荼蘼外烟丝醉软。春香呵,牡丹虽好,他春归怎占的先!(贴)成对儿莺燕呵。(合)闲凝眄,生生燕语明如翦,呖呖莺歌溜的圆。

(旦)去罢。(贴)这园子委是观之不足也。(旦)提他怎的!(行介)

【隔尾】观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。倒不如兴尽回家闲过遣。

(作到介)(贴)开我西阁门,展我东阁床。瓶插映山紫,炉添沉水香。小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。(下)(旦叹介)默地游春转,小试宜春面。春呵,得和你两留连,春去如何遣 咳,恁般天气,好困人也。春香那里 (作左右瞧介)(又低道沉吟介)天呵,春色恼人,信有之乎!常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣。吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客 昔日韩夫人得遇于郎,张生偶逢崔氏,曾有《题红记》《崔徽传》二书。此佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋。(长叹介)吾生于宦族,长在名门。年已及笄,不得早成佳配,诚为虚度青春。光阴如过隙耳。(泪介)可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎!

(选自《牡丹亭》,有删改)

【注】 《牡丹亭》讲述了杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。

(1).下列对文本的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“梦回莺啭,乱煞年光遍”写女主人公被鸟鸣惊醒后看到满眼的春色而感觉眼花缭乱,表现了女主人公烦乱的心情。

B.【步步娇】描写女主人公游园前精心梳妆准备的情状,曲子把女主人公细腻复杂的内心活动描绘得具体入微,淋漓尽致。

C.“摇漾春如线”的“春”字,既指春光也指春情,这句话既可说空中的晴丝摇漾如线,也可说女主人公心中的春情像细线般颤动。

D.《牡丹亭·惊梦》写女主人公走出深闺,面对大好春光,感到自己的生命就像春色一样,萌生了巾帼不让须眉的渴望与憧憬。

(2).《牡丹亭·惊梦》表现了女主人公怎样的情感 请简要概括。

(3).《牡丹亭·惊梦》是如何刻画女主人公的 请结合文本简要分析。

8.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

[正宫]叨叨令

无名氏

溪边小径舟横渡,门前流水清如玉。青山隔断红尘路,白云满地无寻处。

说与你寻不得也么哥,寻不得也么哥,却原来侬①家鹦鹉洲②边住。

[注]①侬:我。②鹦鹉洲:此处为“渔父居处”的代称。

(1)本曲前四句运用丰富的意象勾勒出一幅美丽的自然图景,其中__________意象体现出温润柔美的特征,而__________意象则给人以飘逸渺远的感受。

(2)请结合全曲简要分析“却原来侬家鹦鹉洲边住”所蕴涵的思想感情。

__________

9.剧中窦娥在临刑前发下的三桩誓愿都实现了,对这一情节的设计,历来争议不断。有人认为这一情节集中体现了窦娥的反抗精神,深化了主题;也有人认为这是将胜利寄托于神灵的消极描写,冲淡了整个作品的积极意义。你如何看待这一问题

10.《窦娥冤》的“悲”震撼人心,源于作者写出了人物之“美”,并将最有价值的“美”毁灭给人看。你能结合文章内容说出窦娥的“美”表现在哪些地方吗

答案以及解析

1.答案:C

解析:A项,“眷”应读juàn,“霖”应读lín;B项,“应”应读yìng;D项,“通”应读tòng

2.答案:D

解析:A项,"辩"应为"辨"。B项,"揠"应为"偃"。C项"带"应为"戴"。

3.答案:C

解析:

4.答案:D

解析:A.重复赘余,“大约”和“左右”删除其一。B.句式杂糅,删除“都有记载”。C.搭配不当,《梧桐雨》不是人物形象。

5.答案:D

解析:每套曲子套用一个宫调。

6.答案:(1).B;

(2)①省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁;②集中描写人物在特定环境下的状态与感受,使主题更突出。

(3)①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

解析:(1).“被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人”,反映出被困队员在强烈救人意念的驱动下迸发顽强的意志力;而“送瓜人在被困队员生死关头奇迹般地出现”,则反映出蒙古族同胞对基地试验队员的支持、救助,彰显的是热忱与善良。可见,两者说明的应是生命力的强大与人性的美好,而不是“生命奇迹无法解释”。

(2)本题考查分析作品结构,领悟作品的艺术魅力的能力。题干告诉我们,小说以“渴”为中心谋篇布局。联系小说的体裁特点来看,要回答这样安排“有什么好处”这一问题,应当从情节安排、主题思想表达等方面来分析。在情节安排上,“渴”作为试验队员的感受,反映出小说情节是在“试验队员深陷绝境”的背景下展开的。略去陷入绝境之前的内容,使情节显得更加集中、简洁。在主题表达上,“渴”是试验队员在风沙肆虐这样特定环境下的状态和感受,能更集中而深刻地诠释小说的主题思想——既讴歌了科研工作者高度的责任意识,也揭示出“帮助别人,也是帮助自己”的人生道理。

(3)本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。题干要求结合作品分析小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾所产生的艺术效果,应多角度进行挖掘,联系小说的叙述角度、故事情节、主题思想及读者的阅读感受来分析。从叙述角度来看,小说是以试验队员“他”的角度来叙述故事的,“送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般地来到这里”这一“美好的谜”应当不在“他”所见所知范围,不去叙写,就显得真实可信。从情节安排看,结局给出一个“谜”,没有揭示谜底就戛然而止,送瓜人究竟是怎样冲破风沙来到这里的,显得非常神秘,强化了小说的神秘氛围。从读者角度看,读者是希望知道谜底的,而作者偏偏不揭开谜底,让读者自己去思考,去想象,也就留下了回味的空间。

7.答案:(1).D; (2)《牡丹亭·惊梦》通过描写女主人公游园时的心境,表现了她由景所生的怅惘、暗自叹惜的忧愁和无可奈何的自我安慰。伤春的情怀从反面表达了她对美好春光、自由爱情的热切盼望和追求。

(3).①描写女主人公的活动。文本描写了女主人公对春天的关注、对镜试装、妆成出闺、正式游园、“兴尽回家”,充分展现了一位久锁深闺的少女由大好春光所激发出的对自由幸福生活的憧憬。

②描写女主人公的主观感受。这出戏通过人物对周围的事物的主观感受来表现女主人公微妙的心理活动和复杂的思想感情。

解析:(1).D项,“萌生了巾帼不让须眉的渴望与憧憬”错误,文本主要表现的是女主人公对青春埋没的痛惜,对自由、爱情的向往。

(2).回答本题时,要抓住女主人公的唱词、动作等进行分析。如“吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客”表现了她的忧愁怅惘和对爱情的向往。

(3)回答这个问题需注意两个方面,一是文本展现的具体内容,二是刻画女主人公形象的方法。文本描写了女主人公的一系列活动,比如对镜试装、游园等,文本通过这些内容表现了一个闺中少女对春天的喜爱之情以及对春光易逝的伤感;在描写女主人公形象时,文本着重从女主人公对周围景物的感受进行描写。

8.答案:(1)流水; 白云;(2).①点明渔父(隐士)居住的环境是与世隔绝、远离红尘的“世外桃源”,表现其对所处环境的喜爱、自豪之情;②写出渔父(隐士)超然尘世的情怀和隐逸的情趣。(意对即可)

解析:

这是一首典型的山水田园诗。这类诗以山水田园为审美对象,把细腻的笔触投向静谧的山林、悠闲的田野,创造出一种田园牧歌式的生活,借以表现诗人热爱自然、向往自由,对现实的不满、对田园生活的向往和热爱之情,及闲适淡泊、悠然自得的心境。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练、质朴自然,多用白描手法和借景抒情的抒情方式。

9.答案:观点一 关汉卿所处的时代是一个政治极端黑 暗的时代。元朝的统治者实行野蛮统治,制造了大批冤假错案,百姓怨声载道。关汉卿塑造的窦娥这个受迫害而至死不屈的典型形象,一方面深刻揭露了元朝黑暗的社会现实,另一方面歌颂了被压迫人民的反抗精神。三桩誓愿的实现,在有冤不能申、有仇无法报的社会里,寄托了人民群众的美好愿望,表达了劳苦大众对封建统治者不顾百姓死活的愤慨。关汉卿运用这种浪漫主义手法,借助想象,让誓愿一一实现,满足了广大人民群众的心理需求。三桩誓愿的实现,也使主题得到深化,使悲剧气氛更加浓烈,使窦娥的“冤”更加突出。

观点二“三桩誓愿”的设计与主人公窦娥的性格 产生了冲突,这桩誓愿是窦娥冤情的体现,是对世道 不公的报复,窦娥想要老天帮她惩罚的是官府里的那些“桃杌”太守,而在作者的设计下,老天把“桃杌”太守和百姓一起惩罚了。百姓是无辜的,窦娥的第三桩誓愿让许多无辜百姓受灾,那些百姓岂不是比窦娥还冤?窦娥为保护婆婆而死,如此孝行,诚然可嘉,但当“亢旱三年”的誓愿应验时,蔡婆婆恐怕也会身受其害,那窦娥又如何对得起“孝妇”之名呢?所以,从人物塑造上说,“三桩誓愿”的设计与窦娥的善良性格产生了矛盾,这是关汉卿的失误。关汉卿本想通过窦娥的“三桩誓愿”对元朝的黑暗社会进行批判,却产生了一些反面效果,这恐怕是他始料未及的,否则,他也不会在剧中做这样的安排。

解析:

10.答案:(1)正直善良,义重情深。对自己的亲人,窦娥异常温存,关心备至,不惜为之付出生命的代价。婆婆病了,她熬药送汤;在公堂上受审时,她被打得昏死多次也不肯屈招,可是一听说要对婆婆动刑,就赶紧阻拦衙役,情愿屈招药死“公公”;被押赴刑场时,她央求刽子手绕到后街去走,怕婆婆见了伤心;见到婆婆后,她不顾自己死将临头,还劝慰婆婆保重身体,不要过分悲伤。

(2)刚强自守,决不妥协。当蔡婆婆迫于张驴儿父子的淫威欲招其父子入门时,窦娥坚决不从,毫不返让,并反复劝告婆婆,说明窦娥有主见,有立场,有自己成熟的价值观和人生观。张驴儿的父亲被药死后,张驴儿进行要挟,她毫不畏惧,情愿和张驴儿对簿公堂。在公堂上受审时,她被打得血肉模糊、昏死多次也不肯屈招。

(3)倔强刚烈,顽强反抗。前往法场受刑时,她指斥天地鬼神,实际上是对封建秩序的怀疑和斥责。临刑前,她发下三桩誓愿,向世人申说自己的冤屈。这些都表现出她的顽强不屈。

1.下列词语中加横线字注音无误的一项是( )

A.绣阔(tà) 罪惩( qiān) 亲眷(quàn) 甘霖(líng)

B.变微(zhǐ) 埋怨(mán) 堤防(dī) 应验(yīng)

C.押解(jiè) 当垆( lú) 前合后偃(yǎn) 刽子手(guì)

D.桃杌( wù) 鼓三通( tōng) 古陌荒阡(qiān) 燕侣莺俦(chóu)

2.下列词语中没有错别字的一项( )

A.杳无音信 分辩清浊 负屈衔冤

B.前合后揠 忍气吞声 湛湛青天

C.身首不全 两泪涟涟 披枷带锁

D.孤身只影 顺水推船 古陌荒阡

3.下列加粗词解释都正确的一项是( )

①怎不将天地也生(产生)埋怨

②煞强如(远胜过)状元及第

③对净几明窗潇洒(整洁)

④恨不倩(美丽的)疏林挂住斜晖

⑤我窦娥向哥哥行(这里、那里)有句言

⑥受刑法尸骸上烈(烧)些纸钱

⑦请小姐上书(上课)

⑧官吏每(每每、常常)无心正法

⑨不信这舆图换稿(稿子)

⑩兀的(这,与“兀那”意同)不是……

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.②③⑤⑥ D.⑦⑧⑨⑩

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.《窦娥冤》是关汉卿大约四十岁左右时的作品,那时元朝刚刚建立,元世祖忽必烈在位,元王朝实行民族压迫政策,汉人受到百般歧视。

B.窦娥的故事明显有着东海孝妇的影子,该故事见于《汉书·于定国传》、刘向的《说苑》和干宝的《搜神记》都有记载。

C.关汉卿、白朴、王实甫等剧作家为我们塑造了一个又一个鲜活的人物形象,如泼辣大胆的赵盼儿、善良孝顺的窦娥、聪明伶俐的红娘,还冇缠绵悱恻的《梧桐雨》。

D.窦娥冤案具有普遍的社会意义,它是法制黑暗和官吏昏聩的典型写照。

5.关于元杂剧的一些分析判断,有错误的一项是( )

A.元杂剧是在金宫本和诸宫调的直接影响下融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。元杂剧一般是四折,一折相当于现代话剧一幕,是戏剧故事发展的一个大段落,也是音乐组织的单元。

B.元杂剧中的说白包括人物的对白和独白,用以展开剧情和揭示人物性格冲突。 白,有散文,也有韵文。科是戏剧动作的总称,包括一般的舞台程式、武打和舞蹈。

C.元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦;此外还有净、 丑、杂等。

D.元代杂剧和散曲合称“元曲”。杂剧规定,每一折戏、唱词一套曲子,每支曲子用一个宫调。

6.阅读下面的文字,完成1~3题。

天嚣

赵长天

风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!

空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。它无情地和人体争夺着仅有的一点儿水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……

忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。一种声音!他转过头,他相信左耳的听觉,没错,滤去风声、沙声、钢架呻吟声、铁皮震颤声,还有一种虽然微弱,却执着,并带节奏的敲击声。

“有人敲门!”他喊起来。

遭雷击了,都遭雷击了,一个个全从床上跳起,跌跌撞撞,竟全扑到门口。

真真切切,有人敲门。谁?当然不可能是运水车,运水车会掀喇叭。微弱的敲门声已经明白无误地告诉大家:不是来救他们的天神,而是需要他们援救的弱者。

人的生命力,也许是最尖端的科研项目,远比上天的导弹玄秘。如果破门而入的是一队救援大军,屋里这几个人准兴奋得瘫倒在地。而此刻,个个都像喝足了人参汤。

“桌子上有资料没有?当心被风卷出去!”

“门别开得太大!”

“找根棍子撑住!”

每个人都找到了合适的位置,摆好了下死力的姿势。

他朝后看看。“开啦!”撤掉顶门棍,他慢慢移动门闩。

门闩吱吱叫着,痛苦地撤离自己的岗位。当门闩终于脱离了销眼,那门,便呼地弹开来,紧接着,从门外滚进灰扑扑一团什么东西和打得脸生疼的砂砾石块,屋里霎时一片混乱,像回到神话中的史前状态。

“快,关门!”他喊,却喊不出声。但不用喊,谁都调动了每个细胞的力量。

门终于关上了。一伙人,都顺门板滑到地上,瘫成一堆稀泥。

谁也不作声。谁也不想动。直到桌上亮起一盏暗淡的马灯,大家才记起滚进来的那团灰扑扑的东西。

是个人。马灯就是这人点亮的。穿着毡袍,说着谁也听不懂的蒙语。他知道别人听不懂,所以不多说,便动手解皮口袋。

西瓜!从皮口袋里滚出来的,竟是大西瓜!绿生生,油津津,像是刚从藤上摘下,有一只还带着一片叶儿呢!

戈壁滩有好西瓜,西瓜能一直吃到冬天,这不稀罕。稀罕的是现在,当一口水都成了奢侈品的时候,谁还敢想西瓜!

蒙古族同胞利索地剖开西瓜。红红的汁水,顺着刀把滴滴答答淌,馋人极了!

应该是平生吃过的最甜最美的西瓜,但谁也说不出味来,谁都不知道,那几块西瓜是怎么落进肚子里去的。

至于送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般地来到这里,最终也没弄清,因为谁也听不懂蒙语。只好让它成为一个美好的谜,永久地留在记忆中。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头不仅形象地描写了风沙的狂暴,也细致具体地表现了人物的直觉印象与切身感受,烘托并渲染了“天嚣”的恐怖气氛。

B.被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人,送瓜人在被困队员生死关头奇迹般地出现,这都说明生命奇迹无法解释。

C.小说善于运用细节表现人物,开门前试验队员一句“桌子上有资料没有?当心被风卷出去”,就体现了科研工作者高度的责任意识。

D.试验队被困队员与素不相识的送瓜人之间的故事,不仅令人感动,还揭示出一个朴素而有意味的人生道理:帮助别人,也是帮助自己。

(2).小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。

(3).小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。

7.阅读下面的文字,回答问题。

牡丹亭·惊梦

汤显祖

【绕池游】(旦上)梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。(贴)炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年

【乌夜啼】(旦)晓来望断梅关,宿妆残。(贴)你侧着宜春髻子,恰凭阑。(旦)剪不断,理还乱,闷无端。(贴)已分付催花莺燕借春看。(旦)春香,可曾叫人扫除花径 (贴)分付了。(旦)取镜台衣服来。(贴取镜台衣服上)“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

【步步娇】(旦)袅晴丝,吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌,整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。(行介)步香闺怎便把全身现!(贴)今日穿插的好。

【醉扶归】(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。

(贴)早茶时了,请行。(行介)你看:“画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃。”(旦)不到园林,怎知春色如许!

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!恁般景致,我老爷和奶奶再不提起。(合)朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!(贴)是花都放了,那牡丹还早。

【好姐姐】(旦)遍青山啼红了杜鹃,荼蘼外烟丝醉软。春香呵,牡丹虽好,他春归怎占的先!(贴)成对儿莺燕呵。(合)闲凝眄,生生燕语明如翦,呖呖莺歌溜的圆。

(旦)去罢。(贴)这园子委是观之不足也。(旦)提他怎的!(行介)

【隔尾】观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。倒不如兴尽回家闲过遣。

(作到介)(贴)开我西阁门,展我东阁床。瓶插映山紫,炉添沉水香。小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。(下)(旦叹介)默地游春转,小试宜春面。春呵,得和你两留连,春去如何遣 咳,恁般天气,好困人也。春香那里 (作左右瞧介)(又低道沉吟介)天呵,春色恼人,信有之乎!常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣。吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客 昔日韩夫人得遇于郎,张生偶逢崔氏,曾有《题红记》《崔徽传》二书。此佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋。(长叹介)吾生于宦族,长在名门。年已及笄,不得早成佳配,诚为虚度青春。光阴如过隙耳。(泪介)可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎!

(选自《牡丹亭》,有删改)

【注】 《牡丹亭》讲述了杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。

(1).下列对文本的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“梦回莺啭,乱煞年光遍”写女主人公被鸟鸣惊醒后看到满眼的春色而感觉眼花缭乱,表现了女主人公烦乱的心情。

B.【步步娇】描写女主人公游园前精心梳妆准备的情状,曲子把女主人公细腻复杂的内心活动描绘得具体入微,淋漓尽致。

C.“摇漾春如线”的“春”字,既指春光也指春情,这句话既可说空中的晴丝摇漾如线,也可说女主人公心中的春情像细线般颤动。

D.《牡丹亭·惊梦》写女主人公走出深闺,面对大好春光,感到自己的生命就像春色一样,萌生了巾帼不让须眉的渴望与憧憬。

(2).《牡丹亭·惊梦》表现了女主人公怎样的情感 请简要概括。

(3).《牡丹亭·惊梦》是如何刻画女主人公的 请结合文本简要分析。

8.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

[正宫]叨叨令

无名氏

溪边小径舟横渡,门前流水清如玉。青山隔断红尘路,白云满地无寻处。

说与你寻不得也么哥,寻不得也么哥,却原来侬①家鹦鹉洲②边住。

[注]①侬:我。②鹦鹉洲:此处为“渔父居处”的代称。

(1)本曲前四句运用丰富的意象勾勒出一幅美丽的自然图景,其中__________意象体现出温润柔美的特征,而__________意象则给人以飘逸渺远的感受。

(2)请结合全曲简要分析“却原来侬家鹦鹉洲边住”所蕴涵的思想感情。

__________

9.剧中窦娥在临刑前发下的三桩誓愿都实现了,对这一情节的设计,历来争议不断。有人认为这一情节集中体现了窦娥的反抗精神,深化了主题;也有人认为这是将胜利寄托于神灵的消极描写,冲淡了整个作品的积极意义。你如何看待这一问题

10.《窦娥冤》的“悲”震撼人心,源于作者写出了人物之“美”,并将最有价值的“美”毁灭给人看。你能结合文章内容说出窦娥的“美”表现在哪些地方吗

答案以及解析

1.答案:C

解析:A项,“眷”应读juàn,“霖”应读lín;B项,“应”应读yìng;D项,“通”应读tòng

2.答案:D

解析:A项,"辩"应为"辨"。B项,"揠"应为"偃"。C项"带"应为"戴"。

3.答案:C

解析:

4.答案:D

解析:A.重复赘余,“大约”和“左右”删除其一。B.句式杂糅,删除“都有记载”。C.搭配不当,《梧桐雨》不是人物形象。

5.答案:D

解析:每套曲子套用一个宫调。

6.答案:(1).B;

(2)①省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁;②集中描写人物在特定环境下的状态与感受,使主题更突出。

(3)①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

解析:(1).“被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人”,反映出被困队员在强烈救人意念的驱动下迸发顽强的意志力;而“送瓜人在被困队员生死关头奇迹般地出现”,则反映出蒙古族同胞对基地试验队员的支持、救助,彰显的是热忱与善良。可见,两者说明的应是生命力的强大与人性的美好,而不是“生命奇迹无法解释”。

(2)本题考查分析作品结构,领悟作品的艺术魅力的能力。题干告诉我们,小说以“渴”为中心谋篇布局。联系小说的体裁特点来看,要回答这样安排“有什么好处”这一问题,应当从情节安排、主题思想表达等方面来分析。在情节安排上,“渴”作为试验队员的感受,反映出小说情节是在“试验队员深陷绝境”的背景下展开的。略去陷入绝境之前的内容,使情节显得更加集中、简洁。在主题表达上,“渴”是试验队员在风沙肆虐这样特定环境下的状态和感受,能更集中而深刻地诠释小说的主题思想——既讴歌了科研工作者高度的责任意识,也揭示出“帮助别人,也是帮助自己”的人生道理。

(3)本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。题干要求结合作品分析小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾所产生的艺术效果,应多角度进行挖掘,联系小说的叙述角度、故事情节、主题思想及读者的阅读感受来分析。从叙述角度来看,小说是以试验队员“他”的角度来叙述故事的,“送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般地来到这里”这一“美好的谜”应当不在“他”所见所知范围,不去叙写,就显得真实可信。从情节安排看,结局给出一个“谜”,没有揭示谜底就戛然而止,送瓜人究竟是怎样冲破风沙来到这里的,显得非常神秘,强化了小说的神秘氛围。从读者角度看,读者是希望知道谜底的,而作者偏偏不揭开谜底,让读者自己去思考,去想象,也就留下了回味的空间。

7.答案:(1).D; (2)《牡丹亭·惊梦》通过描写女主人公游园时的心境,表现了她由景所生的怅惘、暗自叹惜的忧愁和无可奈何的自我安慰。伤春的情怀从反面表达了她对美好春光、自由爱情的热切盼望和追求。

(3).①描写女主人公的活动。文本描写了女主人公对春天的关注、对镜试装、妆成出闺、正式游园、“兴尽回家”,充分展现了一位久锁深闺的少女由大好春光所激发出的对自由幸福生活的憧憬。

②描写女主人公的主观感受。这出戏通过人物对周围的事物的主观感受来表现女主人公微妙的心理活动和复杂的思想感情。

解析:(1).D项,“萌生了巾帼不让须眉的渴望与憧憬”错误,文本主要表现的是女主人公对青春埋没的痛惜,对自由、爱情的向往。

(2).回答本题时,要抓住女主人公的唱词、动作等进行分析。如“吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客”表现了她的忧愁怅惘和对爱情的向往。

(3)回答这个问题需注意两个方面,一是文本展现的具体内容,二是刻画女主人公形象的方法。文本描写了女主人公的一系列活动,比如对镜试装、游园等,文本通过这些内容表现了一个闺中少女对春天的喜爱之情以及对春光易逝的伤感;在描写女主人公形象时,文本着重从女主人公对周围景物的感受进行描写。

8.答案:(1)流水; 白云;(2).①点明渔父(隐士)居住的环境是与世隔绝、远离红尘的“世外桃源”,表现其对所处环境的喜爱、自豪之情;②写出渔父(隐士)超然尘世的情怀和隐逸的情趣。(意对即可)

解析:

这是一首典型的山水田园诗。这类诗以山水田园为审美对象,把细腻的笔触投向静谧的山林、悠闲的田野,创造出一种田园牧歌式的生活,借以表现诗人热爱自然、向往自由,对现实的不满、对田园生活的向往和热爱之情,及闲适淡泊、悠然自得的心境。诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练、质朴自然,多用白描手法和借景抒情的抒情方式。

9.答案:观点一 关汉卿所处的时代是一个政治极端黑 暗的时代。元朝的统治者实行野蛮统治,制造了大批冤假错案,百姓怨声载道。关汉卿塑造的窦娥这个受迫害而至死不屈的典型形象,一方面深刻揭露了元朝黑暗的社会现实,另一方面歌颂了被压迫人民的反抗精神。三桩誓愿的实现,在有冤不能申、有仇无法报的社会里,寄托了人民群众的美好愿望,表达了劳苦大众对封建统治者不顾百姓死活的愤慨。关汉卿运用这种浪漫主义手法,借助想象,让誓愿一一实现,满足了广大人民群众的心理需求。三桩誓愿的实现,也使主题得到深化,使悲剧气氛更加浓烈,使窦娥的“冤”更加突出。

观点二“三桩誓愿”的设计与主人公窦娥的性格 产生了冲突,这桩誓愿是窦娥冤情的体现,是对世道 不公的报复,窦娥想要老天帮她惩罚的是官府里的那些“桃杌”太守,而在作者的设计下,老天把“桃杌”太守和百姓一起惩罚了。百姓是无辜的,窦娥的第三桩誓愿让许多无辜百姓受灾,那些百姓岂不是比窦娥还冤?窦娥为保护婆婆而死,如此孝行,诚然可嘉,但当“亢旱三年”的誓愿应验时,蔡婆婆恐怕也会身受其害,那窦娥又如何对得起“孝妇”之名呢?所以,从人物塑造上说,“三桩誓愿”的设计与窦娥的善良性格产生了矛盾,这是关汉卿的失误。关汉卿本想通过窦娥的“三桩誓愿”对元朝的黑暗社会进行批判,却产生了一些反面效果,这恐怕是他始料未及的,否则,他也不会在剧中做这样的安排。

解析:

10.答案:(1)正直善良,义重情深。对自己的亲人,窦娥异常温存,关心备至,不惜为之付出生命的代价。婆婆病了,她熬药送汤;在公堂上受审时,她被打得昏死多次也不肯屈招,可是一听说要对婆婆动刑,就赶紧阻拦衙役,情愿屈招药死“公公”;被押赴刑场时,她央求刽子手绕到后街去走,怕婆婆见了伤心;见到婆婆后,她不顾自己死将临头,还劝慰婆婆保重身体,不要过分悲伤。

(2)刚强自守,决不妥协。当蔡婆婆迫于张驴儿父子的淫威欲招其父子入门时,窦娥坚决不从,毫不返让,并反复劝告婆婆,说明窦娥有主见,有立场,有自己成熟的价值观和人生观。张驴儿的父亲被药死后,张驴儿进行要挟,她毫不畏惧,情愿和张驴儿对簿公堂。在公堂上受审时,她被打得血肉模糊、昏死多次也不肯屈招。

(3)倔强刚烈,顽强反抗。前往法场受刑时,她指斥天地鬼神,实际上是对封建秩序的怀疑和斥责。临刑前,她发下三桩誓愿,向世人申说自己的冤屈。这些都表现出她的顽强不屈。