5.苏轼词两首——2021-2022学年高一语文人教版必修四同步课时作业(含答案)

文档属性

| 名称 | 5.苏轼词两首——2021-2022学年高一语文人教版必修四同步课时作业(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 215.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 18:41:27 | ||

图片预览

文档简介

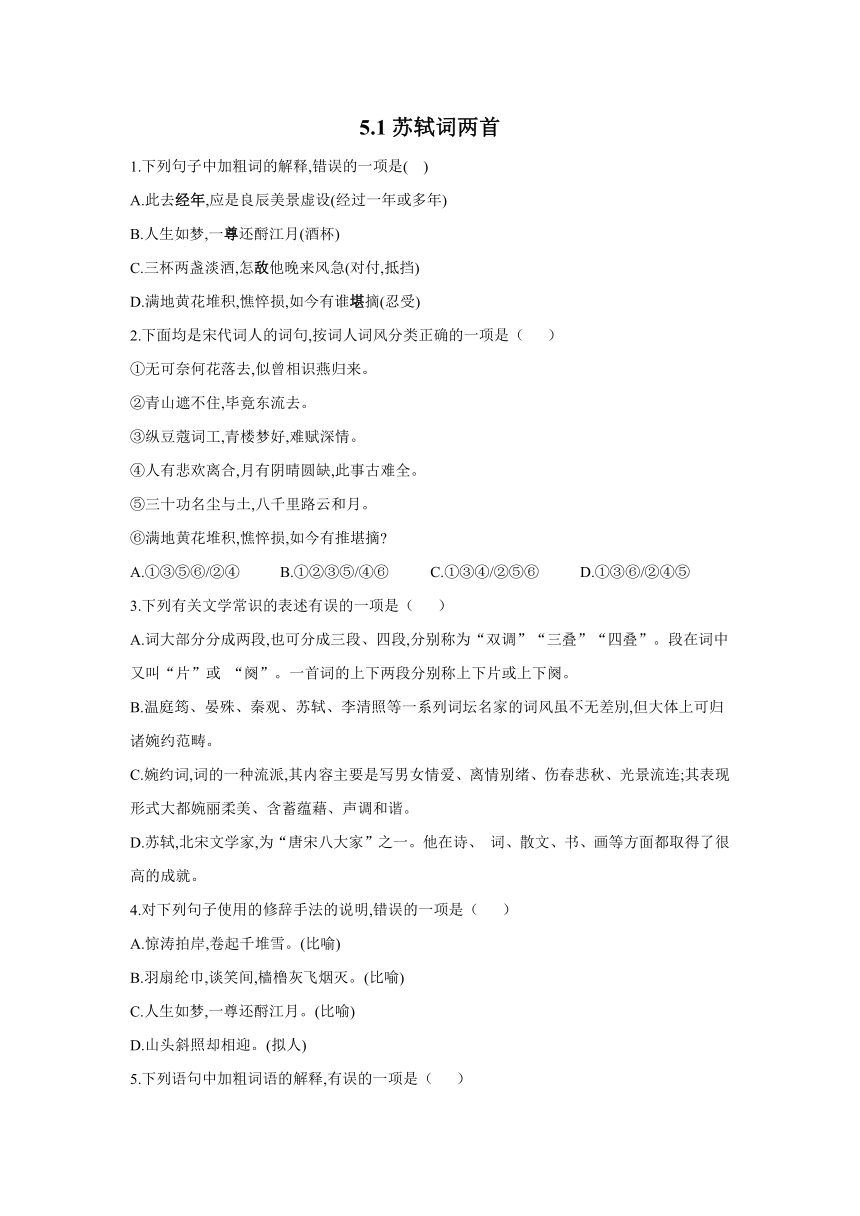

5.1苏轼词两首

1.下列句子中加粗词的解释,错误的一项是( )

A.此去经年,应是良辰美景虚设(经过一年或多年)

B.人生如梦,一尊还酹江月(酒杯)

C.三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急(对付,抵挡)

D.满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘(忍受)

2.下面均是宋代词人的词句,按词人词风分类正确的一项是( )

①无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

②青山遮不住,毕竟东流去。

③纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

④人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

⑤三十功名尘与土,八千里路云和月。

⑥满地黄花堆积,憔悴损,如今有推堪摘

A.①③⑤⑥/②④ B.①②③⑤/④⑥ C.①③④/②⑤⑥ D.①③⑥/②④⑤

3.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.词大部分分成两段,也可分成三段、四段,分别称为“双调”“三叠”“四叠”。段在词中又叫“片”或 “阕”。一首词的上下两段分别称上下片或上下阕。

B.温庭筠、晏殊、秦观、苏轼、李清照等一系列词坛名家的词风虽不无差別,但大体上可归诸婉约范畴。

C.婉约词,词的一种流派,其内容主要是写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景流连;其表现形式大都婉丽柔美、含蓄蕴藉、声调和谐。

D.苏轼,北宋文学家,为“唐宋八大家”之一。他在诗、 词、散文、书、画等方面都取得了很高的成就。

4.对下列句子使用的修辞手法的说明,错误的一项是( )

A.惊涛拍岸,卷起千堆雪。(比喻)

B.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(比喻)

C.人生如梦,一尊还酹江月。(比喻)

D.山头斜照却相迎。(拟人)

5.下列语句中加粗词语的解释,有误的一项是( )

A.大江东去(长江) 卷起千堆雪 (比喻浪花)

B.樯橹灰飞烟灭(代指曹操的水军) 一尊还酹江月(将酒洒在地上,以表示凭吊)

C.何妨吟啸且徐行(吟咏长啸) 已而遂晴(已经)

D.回首向来萧瑟处(风吹雨落的声音) 故国神游(古战场)

6.送丁琰序

(宋)曾巩

守令之于民近且重,易知矣。予尝论今之守令,有千里者相接而无一贤守,有百里者相环而无一贤令。至天子大臣尝患其然,则任奉法之吏,严刺察之科,以绳治之。或黜或罢者相继于外。于是下诏书,择廷臣,使各举所知以任守令。每举者有姓名,得而视之,推考其材行能堪其举者,卒亦未见焉。举者既然矣,则以余之所见闻,阴计其人之孰可举者,卒亦未见焉。犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。岂天下之人固可诬,而天固不生才于今哉

使天子大臣患天下之弊,则数更法以御之。法日以愈密,而弊日以愈多。岂今之去古也远,治天下卒无术哉!盖古人之有庠有序,有师友之游,有有司之论,而赏罚之始于乡,属于天下,为教之详至此也。士也有圣人之道,则皆得行其教;有可教之质,则皆可为材且良,故古之贤也多。贤之多,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选咸宜焉,独千里、百里之长哉 其为道岂不约且明,其为致天下之材,岂不多哉 其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉

今也,庠序、师友、赏罚之法非古也,士也有圣人之道,欲推而教于乡于天下,则无路焉。人愚也,则愚矣!可教而贤者,卒谁教之哉 故今之贤也少。贤之少,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选常不足其人焉,独守令哉 是以其求之无不至,其法日以愈密,而不足以为治者,其原皆此之出也已。噫!奚重而不更也

姑苏人丁君琰佐南城,南城之政平。予知其令,令曰:“丁君之佐我。”又知其邑人,邑人无不乐道之者。予既患今之士,而常慕古之人,每观良吏一传,则反覆爱之。如丁君之信于其邑,予于旁近邑之所未见,故爱之特深。今为令于淮阴,上之人知其材而举用之也。于令也,得人矣。使丁君一推是心以往,信于此,有不信于彼哉

求余文者多矣,拒而莫之与也。独丁君之行也,不求余文,而余乐道其所尝论者以送之,以示重丁君,且勉之,且勉天下之凡为吏者也。

(本文有删节)

(1)对下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是( )

A.推考其材行能堪其举者 堪:胜任

B.岂天下之人固可诬 诬:诬蔑

C.则数更法以御之 御:防备

D.南城之政平 平:安定

(2).下列各组句子中,加粗体词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

(3)下列对原文赏析,不正确的一项是( )

A.这篇赠序的重点不是写丁琰的才干,而是针砭吏治不修、地方官员才德低下的社会现实,进而建议推行古代庠序、师友、赏罚之法,以培养足够的人才。

B.本文首段感慨贤人之少,一唱三叹,再通过古今对比,叹问之间,忧虑国事之情溢于言表,文末由勉励丁琰推及天下为吏者,更使文章深意无尽。

C.作者认为有圣人之道的世人匮乏并且缺少激励机制,学校又严重不足,是造成“今之贤也少”的重要原因,这种见解可谓一针见血,深中肯綮。

D.作者通过南城县令、邑人的评价来称赞丁琰的政绩,为他能得到有司举荐并被任命为淮阴令而发出“得人”的感叹,体现了爱才若渴之心。

(4)用“/”给文中加框的部分断句。

犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉

(5)把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉

(2)奚重而不更也

7.阅读下面的宋诗,按要求作答。

太湖恬亭

[宋]王安石

槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚[注],秋风斜月钓舟归。

[注]徙倚:徘徊,流连不去。

(1)第二联描绘了怎样的画面?

(2)简析第三联所表现的诗人心境。

(3)尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

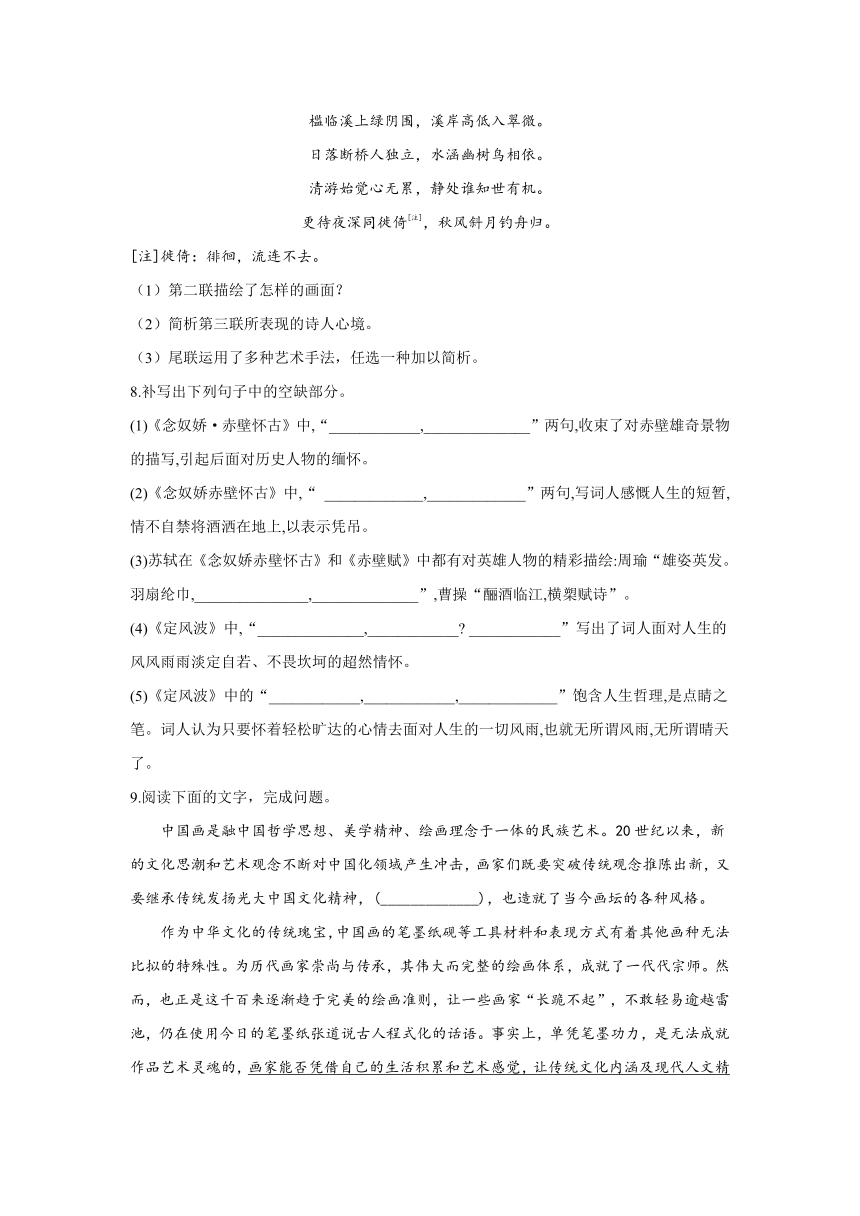

8.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《念奴娇·赤壁怀古》中,“____________,______________”两句,收束了对赤壁雄奇景物的描写,引起后面对历史人物的缅怀。

(2)《念奴娇赤壁怀古》中,“ _____________,_____________”两句,写词人感慨人生的短暂,情不自禁将酒洒在地上,以表示凭吊。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》和《赤壁赋》中都有对英雄人物的精彩描绘:周瑜“雄姿英发。羽扇纶巾,_______________,______________”,曹操“酾酒临江,横槊赋诗”。

(4)《定风波》中,“______________,____________ ____________”写出了词人面对人生的风风雨雨淡定自若、不畏坎坷的超然情怀。

(5)《定风波》中的“____________,____________,_____________”饱含人生哲理,是点睛之笔。词人认为只要怀着轻松旷达的心情去面对人生的一切风雨,也就无所谓风雨,无所谓晴天了。

9.阅读下面的文字,完成问题。

中国画是融中国哲学思想、美学精神、绘画理念于一体的民族艺术。20世纪以来,新的文化思潮和艺术观念不断对中国化领域产生冲击,画家们既要突破传统观念推陈出新,又要继承传统发扬光大中国文化精神,(_____________),也造就了当今画坛的各种风格。

作为中华文化的传统瑰宝,中国画的笔墨纸砚等工具材料和表现方式有着其他画种无法比拟的特殊性。为历代画家崇尚与传承,其伟大而完整的绘画体系,成就了一代代宗师。然而,也正是这千百来逐渐趋于完美的绘画准则,让一些画家“长跪不起”,不敢轻易逾越雷池,仍在使用今日的笔墨纸张道说古人程式化的话语。事实上,单凭笔墨功力,是无法成就作品艺术灵魂的,画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。新时代的中国画创作者,应该以笔墨激扬时代精神,让中国画在多元共融的艺术格局中保持鲜活的生命力。

(1).下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.这其中尺度的把握使画家对中国文化有不同的理解

B.这其中尺度的把握体现着画家对中国文化的不同理解

C.画家对中国文化的不同理解,影响他们对其中尺度的把握

D.画家对中国文化的不同理解使他们对其中尺度的把握不同

(2)下列各句中的引号和文中“长跪不起”的引号,作用相同的一项是( )

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚壁障”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”。

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

B.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

C.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

D.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

10.请根据下面的例句,运用所给的话题再仿写两个句子,要求运用比喻的修辞手法,句式与例句相同。

思乡诗是舟中枕上的一钩冷月,清冷而哀怨,鸿雁、残星、客船、孤灯,愁绪满怀。

边塞诗是

送别诗是

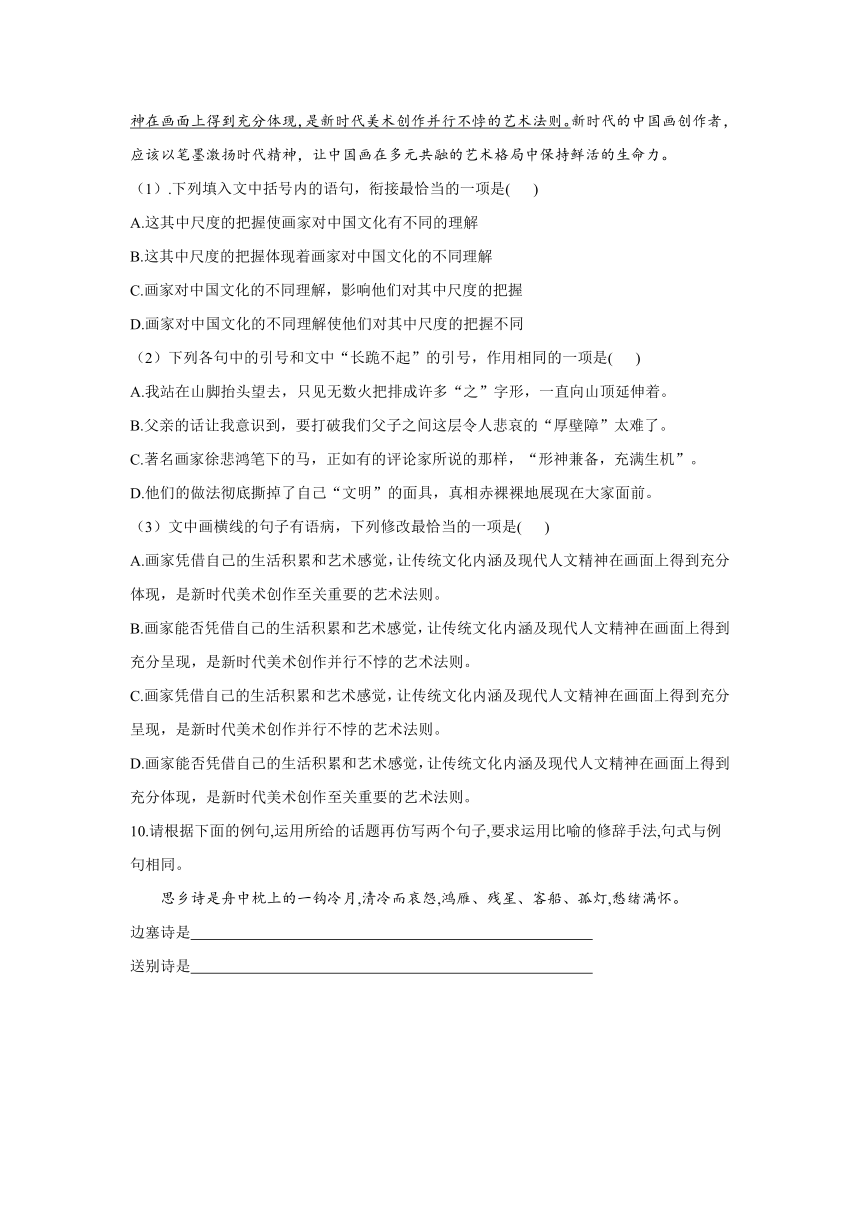

答案以及解析

1.答案:D

解析:D项,"堪”的意思是可以。

2.答案:D

解析:①③⑥语言清丽、含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵,属婉约派;②④⑤意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量,属豪放派。

3.答案:B

解析:苏轼是豪放派,其他几位是婉约派。

4.答案:B

解析:运用的是“借代”的修辞手法。

5.答案:C

解析:已而:不久,过一会儿。

6.答案:(1).B; (2).B; (3).C;(4).犹恐予之愚且贱/闻与见焉者少/不足以知天下之材也/则求夫贤而有名位/闻与见之博者/而从之问其人之孰可举者/卒亦未见焉

(5).(1) 哪里会有搜求上费力却得不到人材,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢

(2) 为什么(情况)如此严重却不改变呢

解析:(1)“天下之人”在句中是受动者,故“诬”在此处应解释为“被诬蔑”。

(2)B.两个“也”都是句中语气词,表语气的停顿。A.“且”,连词,表并列;副词,将要。C. “则”,表承接关系,相当于“就”“那么”;表转折关系,相当于“却”。D. “之”,代词,他;句中助词,起调节音节的作用。

(3).作者认为现在的学校教育、师友关系、赏罚制度与古代大不相同才是造成“今之贤也少”的重要原因。

(4)结合上下文,细读几遍,便可大体揣测出句意,然后借助“也”“则”“者”“而”“卒”等来帮助判断。

(5).译文:

太守和县令对于老百姓来说,离得最近又特别重要,这是容易理解的。我曾经评价当今的太守和县令,千里之内没有一个贤明的太守,方圆百里没有一个贤明的县令。天子和大臣对此十分忧虑,于是委派奉守制度法令的人,去加强对太守和县令的考核与监察,用来约束惩治他们(不贤官吏)。这些郡守县令,有的被降职,有的被罢免,一个接一个地被外放。于是,朝廷下达诏书,选定朝廷大臣,让他们荐举自己所了解的人才去担任太守或县令。每当推举者说出被推举者的姓名,见到这个人仔细审视他,推究考察他的才干品行确能胜任的,始终也没有见到。被举荐的人都是这种情况,凭我所看到和听到的情况,私下里盘算哪些人该被举荐,也一直没有发现。我还担心自己愚昧又低贱,所闻与所见太少,不足以了解天下的人才,于是向贤明而又有名声地位、见闻广博的人请教,从他们那里询问哪些人该被举荐,也始终没有收获。难道真是天下人原本就可以欺骗,上天一定不在当世降生有才之人吗

假使天子大臣担心天下的弊病,就多次更改法令来防备这种弊端。法律条文一天天地愈加周密,然而弊端一天天愈加繁多。难道当世比古代差了很多,治理天下最终没有方法了吗 古人设立各级学校,有师友的交往,有相关部门的考评,奖励惩罚从乡里开始,在全天下颁布, 教化百姓的方略如此详尽啊。士人有圣人的治学之道,就都能推行他们的教化;有可以受教的资质,就都能成为人才并且是优秀的人才,所以古代的贤人多。贤人多,那么从公卿大夫(这样的大官)到管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官的选拔就容易了,难道会有千里、百里之内没有人才的情况吗 他们的方法难道不是简约并且明确的吗 他们招致天下的人才,难道不是非常多吗 哪里会有搜求上费力却得不到人才,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢

如今,学校、师友、赏罚的方法不是古代所用的方法,士人也有圣人的治学之道,想要在乡间推广在天下推广教育,就无路可行了。人本愚笨,就(更)愚笨了!可以通过教育使他贤能的人,最后谁来教他呢 所以如今的贤能的人少。贤能的人少,那么上自公卿大夫(这样的大官),下至管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官人的选拔,常常选不到合适的人,难道仅仅是太守县令(人选不足)吗 因此对(人才)的搜求没有不到的(地方),法律一天天地愈加周密,却不能够改变这种现象,原因都源自这里吧。唉!为什么(情况)如此严重却不改变呢

苏州人丁琰治理南城,南城的政事安定。我了解南城的县令,县令说:“丁君辅佐我(才这样太平)。”我了解南城县的百姓,他们没有不乐于称道丁琰的。现在(丁琰)到淮阴做县令,是朝廷的人知道他的才能并且推荐任用他。对于县令(这一职位而言),是找到合适的人选了。假使丁君把这颗爱民勤政的心一直保持下去,能在这里(南城)受到信任,能不在那里受到信任吗

索求我写文章的人很多,我都拒绝了他们,不给他们写。唯独丁琰去赴官登程,没有求我写文章,但是我乐于写出自己曾经的观点来送给他,以此表示我推重丁君,并且以此勉励他,并且勉励天下所有做官的人。

7.答案:(1)人景相融的宁静画面:断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

(2)正因为能“清游”“静处”,享受清幽美景,诗人才能放下身边的俗事,觉得心无挂碍。表现了诗人宅心事外,与世相忘的闲适之心。

(3).①虚写。“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

②以景结情。描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

③情景交融(借景抒情)。闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

解析:(1).本题考查分析诗歌形象的能力。结合第二联的日、桥、水、树、鸟等意象,描述画面内容,人景合一,画面宁静、和谐。

(2).本题考查赏析诗歌思想情感的能力。诗人陶醉于清幽的美景之中,心中没有了世俗事务的困扰,更放下了争名夺利的机巧之心,与世无争,物我两忘。

(3).本题考查赏析诗歌艺术手法的能力。“更待”意为“再等到”,由此可知,此处为想象之景诗人想象了一派清幽闲逸的景色。“秋风斜月钓舟归”是以景结情,区别于直抒胸臆式作结,言有尽而意无穷。同时情景交融,“闲适”之情与“清幽”之景相融合,使情感表达含蓄深长。

8.答案:(1) 江山如画;一时多少豪杰;

(2)人生如梦;一尊还酹江月;

(3)谈笑间;樯橹灰飞烟灭;

(4)竹杖芒鞋轻胜马;谁怕;一蓑烟雨任平生;

(5)回首向来萧瑟处;归去;也无风雨也无晴

解析:

9.答案:(1).B;(2)B;(3)A

解析:(1).注意前后句的暗示与限制,根据下文“也造就了……”,可知前后主语是一致的,应是“这其中尺度的把握”,因此可以排除C项和D项。再从上文“画家们既要……”一句可得知,画家是主体,A项用“使”,主客颠倒,排除A项。

(2)A项,表示强调的作用。B项,表示用于具有特殊含义的词语,与“长跪不起”的引号作用相同。C项,表示直接引用别人的话。D项,反语,表示否定和讽刺。

(3)综合四个选项可知,本题可从“能否”的照应,“呈现”与“体现”、“并行不悖”与“至关重要”的理解与辨析方面思考作答。句中有两面词“能否”,而后面的内容只能对应“能”的一面,属搭配不当。据此,排除B、D两项。“体现”意为“某种性质或现象在某一事物上具体表现出来”,多用于抽象事物;“呈现”意为“显出、露出”,多是直接看到的,多用于事物本身,故“体现”与上文“内涵”“精神”这样抽象的概念更搭配。排除B、C两项。“并行不悖”意为“同时实行,互不冲突”,“至关重要”意思是“相当重要”。语境中只说明了一条艺术法则,故用“并行不悖”不恰当。排除B、C两项。

10.答案:示例:边塞诗是大漠马背上的一轮落日,壮阔而苍凉,羌笛、孤烟、胡马,豪情满怀;

送别诗是古道边耳畔的一曲长笛,忧伤而惆怅,夕阳、长亭、杨柳,离情凄凄。

解析:

本题属续写式仿写题,解答时既要仿形式更要仿内涵,形式要严格一致。内容上要选用该类诗歌的常用意象,体现出该类诗歌的常见意境,修辞上使用比喻。

1.下列句子中加粗词的解释,错误的一项是( )

A.此去经年,应是良辰美景虚设(经过一年或多年)

B.人生如梦,一尊还酹江月(酒杯)

C.三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急(对付,抵挡)

D.满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘(忍受)

2.下面均是宋代词人的词句,按词人词风分类正确的一项是( )

①无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

②青山遮不住,毕竟东流去。

③纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

④人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

⑤三十功名尘与土,八千里路云和月。

⑥满地黄花堆积,憔悴损,如今有推堪摘

A.①③⑤⑥/②④ B.①②③⑤/④⑥ C.①③④/②⑤⑥ D.①③⑥/②④⑤

3.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.词大部分分成两段,也可分成三段、四段,分别称为“双调”“三叠”“四叠”。段在词中又叫“片”或 “阕”。一首词的上下两段分别称上下片或上下阕。

B.温庭筠、晏殊、秦观、苏轼、李清照等一系列词坛名家的词风虽不无差別,但大体上可归诸婉约范畴。

C.婉约词,词的一种流派,其内容主要是写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景流连;其表现形式大都婉丽柔美、含蓄蕴藉、声调和谐。

D.苏轼,北宋文学家,为“唐宋八大家”之一。他在诗、 词、散文、书、画等方面都取得了很高的成就。

4.对下列句子使用的修辞手法的说明,错误的一项是( )

A.惊涛拍岸,卷起千堆雪。(比喻)

B.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(比喻)

C.人生如梦,一尊还酹江月。(比喻)

D.山头斜照却相迎。(拟人)

5.下列语句中加粗词语的解释,有误的一项是( )

A.大江东去(长江) 卷起千堆雪 (比喻浪花)

B.樯橹灰飞烟灭(代指曹操的水军) 一尊还酹江月(将酒洒在地上,以表示凭吊)

C.何妨吟啸且徐行(吟咏长啸) 已而遂晴(已经)

D.回首向来萧瑟处(风吹雨落的声音) 故国神游(古战场)

6.送丁琰序

(宋)曾巩

守令之于民近且重,易知矣。予尝论今之守令,有千里者相接而无一贤守,有百里者相环而无一贤令。至天子大臣尝患其然,则任奉法之吏,严刺察之科,以绳治之。或黜或罢者相继于外。于是下诏书,择廷臣,使各举所知以任守令。每举者有姓名,得而视之,推考其材行能堪其举者,卒亦未见焉。举者既然矣,则以余之所见闻,阴计其人之孰可举者,卒亦未见焉。犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。岂天下之人固可诬,而天固不生才于今哉

使天子大臣患天下之弊,则数更法以御之。法日以愈密,而弊日以愈多。岂今之去古也远,治天下卒无术哉!盖古人之有庠有序,有师友之游,有有司之论,而赏罚之始于乡,属于天下,为教之详至此也。士也有圣人之道,则皆得行其教;有可教之质,则皆可为材且良,故古之贤也多。贤之多,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选咸宜焉,独千里、百里之长哉 其为道岂不约且明,其为致天下之材,岂不多哉 其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉

今也,庠序、师友、赏罚之法非古也,士也有圣人之道,欲推而教于乡于天下,则无路焉。人愚也,则愚矣!可教而贤者,卒谁教之哉 故今之贤也少。贤之少,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选常不足其人焉,独守令哉 是以其求之无不至,其法日以愈密,而不足以为治者,其原皆此之出也已。噫!奚重而不更也

姑苏人丁君琰佐南城,南城之政平。予知其令,令曰:“丁君之佐我。”又知其邑人,邑人无不乐道之者。予既患今之士,而常慕古之人,每观良吏一传,则反覆爱之。如丁君之信于其邑,予于旁近邑之所未见,故爱之特深。今为令于淮阴,上之人知其材而举用之也。于令也,得人矣。使丁君一推是心以往,信于此,有不信于彼哉

求余文者多矣,拒而莫之与也。独丁君之行也,不求余文,而余乐道其所尝论者以送之,以示重丁君,且勉之,且勉天下之凡为吏者也。

(本文有删节)

(1)对下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是( )

A.推考其材行能堪其举者 堪:胜任

B.岂天下之人固可诬 诬:诬蔑

C.则数更法以御之 御:防备

D.南城之政平 平:安定

(2).下列各组句子中,加粗体词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

(3)下列对原文赏析,不正确的一项是( )

A.这篇赠序的重点不是写丁琰的才干,而是针砭吏治不修、地方官员才德低下的社会现实,进而建议推行古代庠序、师友、赏罚之法,以培养足够的人才。

B.本文首段感慨贤人之少,一唱三叹,再通过古今对比,叹问之间,忧虑国事之情溢于言表,文末由勉励丁琰推及天下为吏者,更使文章深意无尽。

C.作者认为有圣人之道的世人匮乏并且缺少激励机制,学校又严重不足,是造成“今之贤也少”的重要原因,这种见解可谓一针见血,深中肯綮。

D.作者通过南城县令、邑人的评价来称赞丁琰的政绩,为他能得到有司举荐并被任命为淮阴令而发出“得人”的感叹,体现了爱才若渴之心。

(4)用“/”给文中加框的部分断句。

犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉

(5)把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉

(2)奚重而不更也

7.阅读下面的宋诗,按要求作答。

太湖恬亭

[宋]王安石

槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚[注],秋风斜月钓舟归。

[注]徙倚:徘徊,流连不去。

(1)第二联描绘了怎样的画面?

(2)简析第三联所表现的诗人心境。

(3)尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

8.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《念奴娇·赤壁怀古》中,“____________,______________”两句,收束了对赤壁雄奇景物的描写,引起后面对历史人物的缅怀。

(2)《念奴娇赤壁怀古》中,“ _____________,_____________”两句,写词人感慨人生的短暂,情不自禁将酒洒在地上,以表示凭吊。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》和《赤壁赋》中都有对英雄人物的精彩描绘:周瑜“雄姿英发。羽扇纶巾,_______________,______________”,曹操“酾酒临江,横槊赋诗”。

(4)《定风波》中,“______________,____________ ____________”写出了词人面对人生的风风雨雨淡定自若、不畏坎坷的超然情怀。

(5)《定风波》中的“____________,____________,_____________”饱含人生哲理,是点睛之笔。词人认为只要怀着轻松旷达的心情去面对人生的一切风雨,也就无所谓风雨,无所谓晴天了。

9.阅读下面的文字,完成问题。

中国画是融中国哲学思想、美学精神、绘画理念于一体的民族艺术。20世纪以来,新的文化思潮和艺术观念不断对中国化领域产生冲击,画家们既要突破传统观念推陈出新,又要继承传统发扬光大中国文化精神,(_____________),也造就了当今画坛的各种风格。

作为中华文化的传统瑰宝,中国画的笔墨纸砚等工具材料和表现方式有着其他画种无法比拟的特殊性。为历代画家崇尚与传承,其伟大而完整的绘画体系,成就了一代代宗师。然而,也正是这千百来逐渐趋于完美的绘画准则,让一些画家“长跪不起”,不敢轻易逾越雷池,仍在使用今日的笔墨纸张道说古人程式化的话语。事实上,单凭笔墨功力,是无法成就作品艺术灵魂的,画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。新时代的中国画创作者,应该以笔墨激扬时代精神,让中国画在多元共融的艺术格局中保持鲜活的生命力。

(1).下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.这其中尺度的把握使画家对中国文化有不同的理解

B.这其中尺度的把握体现着画家对中国文化的不同理解

C.画家对中国文化的不同理解,影响他们对其中尺度的把握

D.画家对中国文化的不同理解使他们对其中尺度的把握不同

(2)下列各句中的引号和文中“长跪不起”的引号,作用相同的一项是( )

A.我站在山脚抬头望去,只见无数火把排成许多“之”字形,一直向山顶延伸着。

B.父亲的话让我意识到,要打破我们父子之间这层令人悲哀的“厚壁障”太难了。

C.著名画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,“形神兼备,充满生机”。

D.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相赤裸裸地展现在大家面前。

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

B.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

C.画家凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分呈现,是新时代美术创作并行不悖的艺术法则。

D.画家能否凭借自己的生活积累和艺术感觉,让传统文化内涵及现代人文精神在画面上得到充分体现,是新时代美术创作至关重要的艺术法则。

10.请根据下面的例句,运用所给的话题再仿写两个句子,要求运用比喻的修辞手法,句式与例句相同。

思乡诗是舟中枕上的一钩冷月,清冷而哀怨,鸿雁、残星、客船、孤灯,愁绪满怀。

边塞诗是

送别诗是

答案以及解析

1.答案:D

解析:D项,"堪”的意思是可以。

2.答案:D

解析:①③⑥语言清丽、含蓄,词中抒写的感情婉转缠绵,属婉约派;②④⑤意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量,属豪放派。

3.答案:B

解析:苏轼是豪放派,其他几位是婉约派。

4.答案:B

解析:运用的是“借代”的修辞手法。

5.答案:C

解析:已而:不久,过一会儿。

6.答案:(1).B; (2).B; (3).C;(4).犹恐予之愚且贱/闻与见焉者少/不足以知天下之材也/则求夫贤而有名位/闻与见之博者/而从之问其人之孰可举者/卒亦未见焉

(5).(1) 哪里会有搜求上费力却得不到人材,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢

(2) 为什么(情况)如此严重却不改变呢

解析:(1)“天下之人”在句中是受动者,故“诬”在此处应解释为“被诬蔑”。

(2)B.两个“也”都是句中语气词,表语气的停顿。A.“且”,连词,表并列;副词,将要。C. “则”,表承接关系,相当于“就”“那么”;表转折关系,相当于“却”。D. “之”,代词,他;句中助词,起调节音节的作用。

(3).作者认为现在的学校教育、师友关系、赏罚制度与古代大不相同才是造成“今之贤也少”的重要原因。

(4)结合上下文,细读几遍,便可大体揣测出句意,然后借助“也”“则”“者”“而”“卒”等来帮助判断。

(5).译文:

太守和县令对于老百姓来说,离得最近又特别重要,这是容易理解的。我曾经评价当今的太守和县令,千里之内没有一个贤明的太守,方圆百里没有一个贤明的县令。天子和大臣对此十分忧虑,于是委派奉守制度法令的人,去加强对太守和县令的考核与监察,用来约束惩治他们(不贤官吏)。这些郡守县令,有的被降职,有的被罢免,一个接一个地被外放。于是,朝廷下达诏书,选定朝廷大臣,让他们荐举自己所了解的人才去担任太守或县令。每当推举者说出被推举者的姓名,见到这个人仔细审视他,推究考察他的才干品行确能胜任的,始终也没有见到。被举荐的人都是这种情况,凭我所看到和听到的情况,私下里盘算哪些人该被举荐,也一直没有发现。我还担心自己愚昧又低贱,所闻与所见太少,不足以了解天下的人才,于是向贤明而又有名声地位、见闻广博的人请教,从他们那里询问哪些人该被举荐,也始终没有收获。难道真是天下人原本就可以欺骗,上天一定不在当世降生有才之人吗

假使天子大臣担心天下的弊病,就多次更改法令来防备这种弊端。法律条文一天天地愈加周密,然而弊端一天天愈加繁多。难道当世比古代差了很多,治理天下最终没有方法了吗 古人设立各级学校,有师友的交往,有相关部门的考评,奖励惩罚从乡里开始,在全天下颁布, 教化百姓的方略如此详尽啊。士人有圣人的治学之道,就都能推行他们的教化;有可以受教的资质,就都能成为人才并且是优秀的人才,所以古代的贤人多。贤人多,那么从公卿大夫(这样的大官)到管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官的选拔就容易了,难道会有千里、百里之内没有人才的情况吗 他们的方法难道不是简约并且明确的吗 他们招致天下的人才,难道不是非常多吗 哪里会有搜求上费力却得不到人才,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢

如今,学校、师友、赏罚的方法不是古代所用的方法,士人也有圣人的治学之道,想要在乡间推广在天下推广教育,就无路可行了。人本愚笨,就(更)愚笨了!可以通过教育使他贤能的人,最后谁来教他呢 所以如今的贤能的人少。贤能的人少,那么上自公卿大夫(这样的大官),下至管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官人的选拔,常常选不到合适的人,难道仅仅是太守县令(人选不足)吗 因此对(人才)的搜求没有不到的(地方),法律一天天地愈加周密,却不能够改变这种现象,原因都源自这里吧。唉!为什么(情况)如此严重却不改变呢

苏州人丁琰治理南城,南城的政事安定。我了解南城的县令,县令说:“丁君辅佐我(才这样太平)。”我了解南城县的百姓,他们没有不乐于称道丁琰的。现在(丁琰)到淮阴做县令,是朝廷的人知道他的才能并且推荐任用他。对于县令(这一职位而言),是找到合适的人选了。假使丁君把这颗爱民勤政的心一直保持下去,能在这里(南城)受到信任,能不在那里受到信任吗

索求我写文章的人很多,我都拒绝了他们,不给他们写。唯独丁琰去赴官登程,没有求我写文章,但是我乐于写出自己曾经的观点来送给他,以此表示我推重丁君,并且以此勉励他,并且勉励天下所有做官的人。

7.答案:(1)人景相融的宁静画面:断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

(2)正因为能“清游”“静处”,享受清幽美景,诗人才能放下身边的俗事,觉得心无挂碍。表现了诗人宅心事外,与世相忘的闲适之心。

(3).①虚写。“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

②以景结情。描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

③情景交融(借景抒情)。闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

解析:(1).本题考查分析诗歌形象的能力。结合第二联的日、桥、水、树、鸟等意象,描述画面内容,人景合一,画面宁静、和谐。

(2).本题考查赏析诗歌思想情感的能力。诗人陶醉于清幽的美景之中,心中没有了世俗事务的困扰,更放下了争名夺利的机巧之心,与世无争,物我两忘。

(3).本题考查赏析诗歌艺术手法的能力。“更待”意为“再等到”,由此可知,此处为想象之景诗人想象了一派清幽闲逸的景色。“秋风斜月钓舟归”是以景结情,区别于直抒胸臆式作结,言有尽而意无穷。同时情景交融,“闲适”之情与“清幽”之景相融合,使情感表达含蓄深长。

8.答案:(1) 江山如画;一时多少豪杰;

(2)人生如梦;一尊还酹江月;

(3)谈笑间;樯橹灰飞烟灭;

(4)竹杖芒鞋轻胜马;谁怕;一蓑烟雨任平生;

(5)回首向来萧瑟处;归去;也无风雨也无晴

解析:

9.答案:(1).B;(2)B;(3)A

解析:(1).注意前后句的暗示与限制,根据下文“也造就了……”,可知前后主语是一致的,应是“这其中尺度的把握”,因此可以排除C项和D项。再从上文“画家们既要……”一句可得知,画家是主体,A项用“使”,主客颠倒,排除A项。

(2)A项,表示强调的作用。B项,表示用于具有特殊含义的词语,与“长跪不起”的引号作用相同。C项,表示直接引用别人的话。D项,反语,表示否定和讽刺。

(3)综合四个选项可知,本题可从“能否”的照应,“呈现”与“体现”、“并行不悖”与“至关重要”的理解与辨析方面思考作答。句中有两面词“能否”,而后面的内容只能对应“能”的一面,属搭配不当。据此,排除B、D两项。“体现”意为“某种性质或现象在某一事物上具体表现出来”,多用于抽象事物;“呈现”意为“显出、露出”,多是直接看到的,多用于事物本身,故“体现”与上文“内涵”“精神”这样抽象的概念更搭配。排除B、C两项。“并行不悖”意为“同时实行,互不冲突”,“至关重要”意思是“相当重要”。语境中只说明了一条艺术法则,故用“并行不悖”不恰当。排除B、C两项。

10.答案:示例:边塞诗是大漠马背上的一轮落日,壮阔而苍凉,羌笛、孤烟、胡马,豪情满怀;

送别诗是古道边耳畔的一曲长笛,忧伤而惆怅,夕阳、长亭、杨柳,离情凄凄。

解析:

本题属续写式仿写题,解答时既要仿形式更要仿内涵,形式要严格一致。内容上要选用该类诗歌的常用意象,体现出该类诗歌的常见意境,修辞上使用比喻。