第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 同步练习 (含解析)2021-2022学年部编版七年级历史下册

文档属性

| 名称 | 第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 同步练习 (含解析)2021-2022学年部编版七年级历史下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 629.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-19 22:24:43 | ||

图片预览

文档简介

第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题(共15题)

1.宋应星是明朝后期一,位杰出的科学技术专家,他在长期研究和实地调查的基础上,总结了中国古代农业和手工业30个生产部门的技术和经验,写成了一部科技著作。这本著作是

A.《齐民要术》

B.《天工开物》

C.《本草纲目》

D.《资治通鉴》

2.明清时期,我国的封建君主专制进一步强化,以下措施标志着清代君主专制发展到了顶峰的是( )

A.设置内阁和六部 B.设立议政王大臣会议

C.设立军机处 D.大兴文字狱

3.中医在我国有悠久的传统,明朝时期出现的一部总结性医药巨著是

A.《本草纲目》 B.《千金方》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

4.我国是统一的多民族国家。清朝时期,中央政府派驻西藏监督其地方政务的是

A.伊犁将军 B.驻藏大臣 C.西域都护 D.安西都护

5.“在首领湿巴锡的领导下,他们粉碎了沙俄军队的层层堵截和追击,战胜严寒酷暑和疾病等重重困难,历时八个月,行程万余里。最终返回新疆,受到清政府妥善安置。”这段文字叙述的历史事件是

A.郑和下西洋

B.土尔扈特部回归祖国

C.郑成功后代归顺清朝

D.册封达赖和班禅

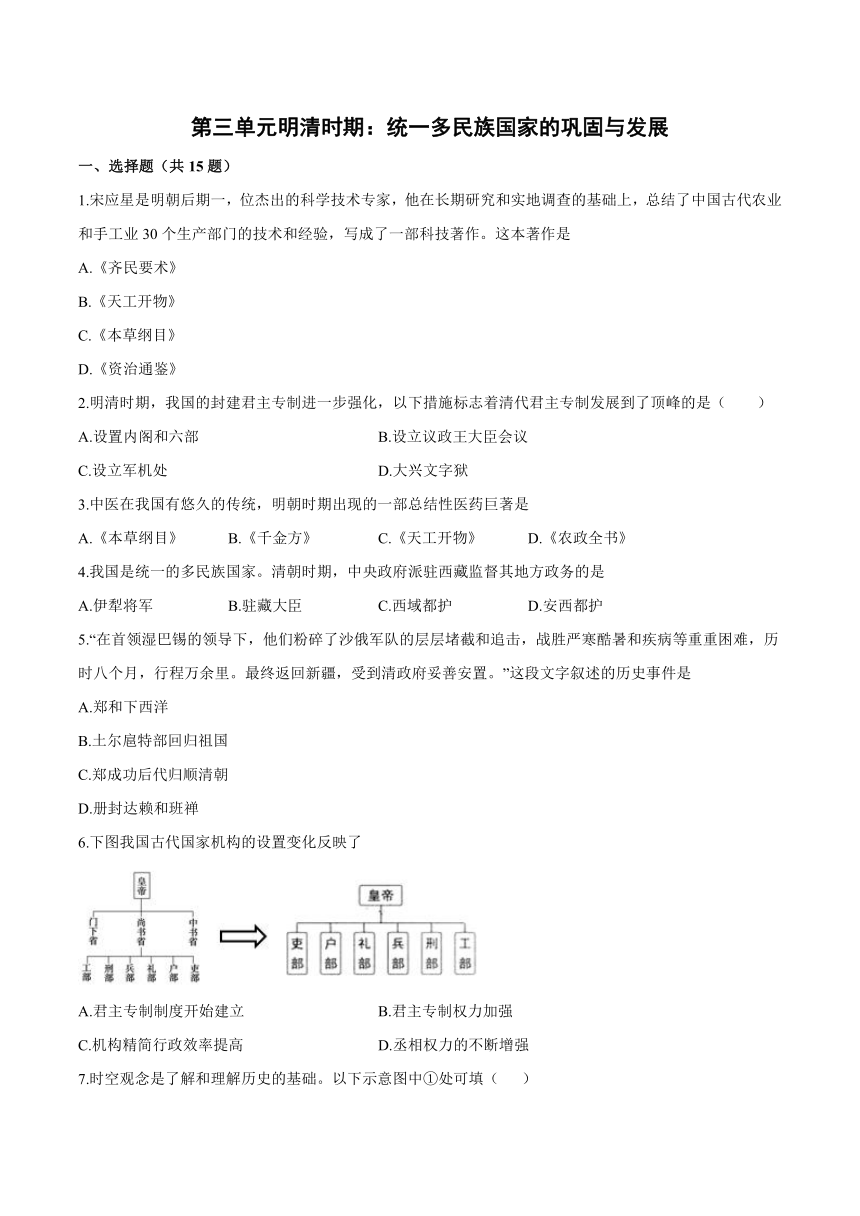

6.下图我国古代国家机构的设置变化反映了

A.君主专制制度开始建立 B.君主专制权力加强

C.机构精简行政效率提高 D.丞相权力的不断增强

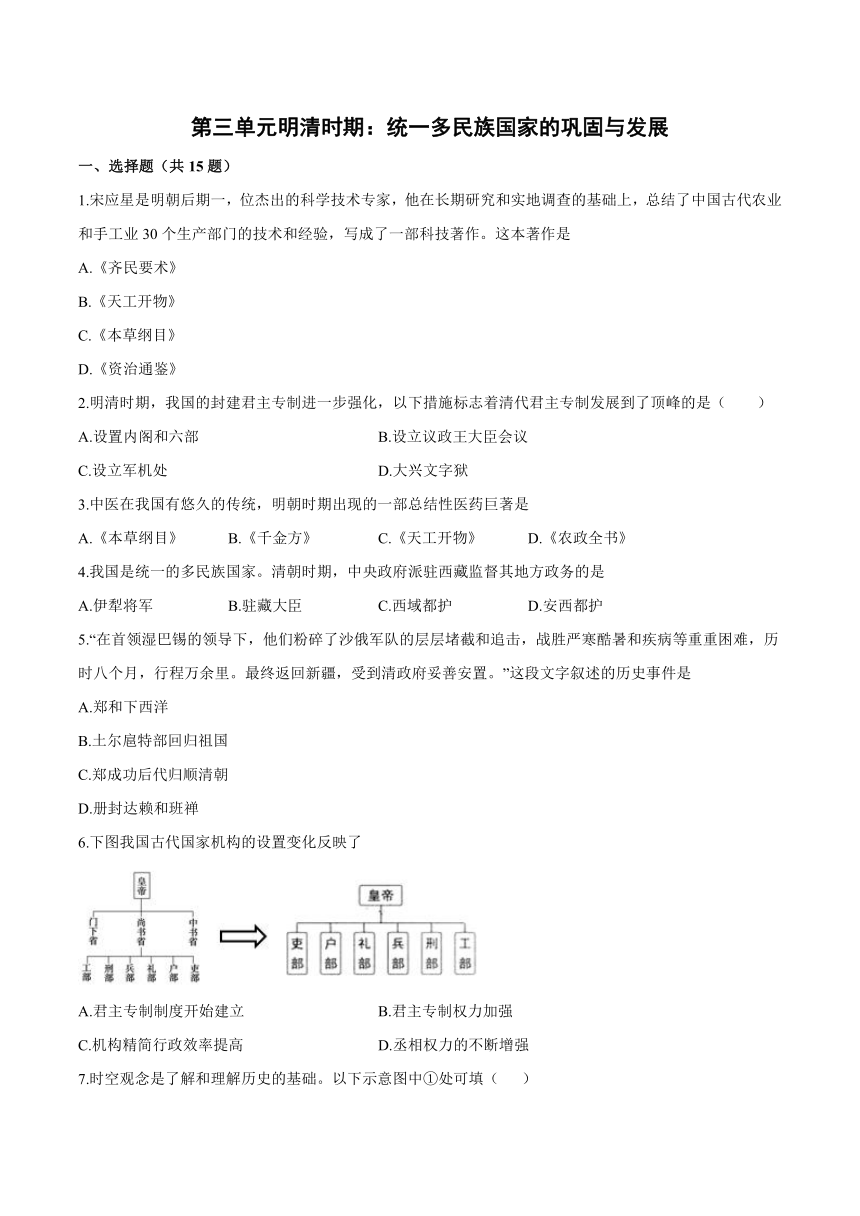

7.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府 B.签订《尼布楚条约》 C.平定噶尔丹叛乱 D.实行金瓶掣签制

8.中国政府非常重视民族关系和对外关系。其中明清时期,中国对外交往表现出的最主要特点是

A.积极开明的对外交往 B.关闭口岸,完全禁止对外贸易

C.抵御侵略与有限的对外交往相交织 D.对外交往与西学东渐相融合

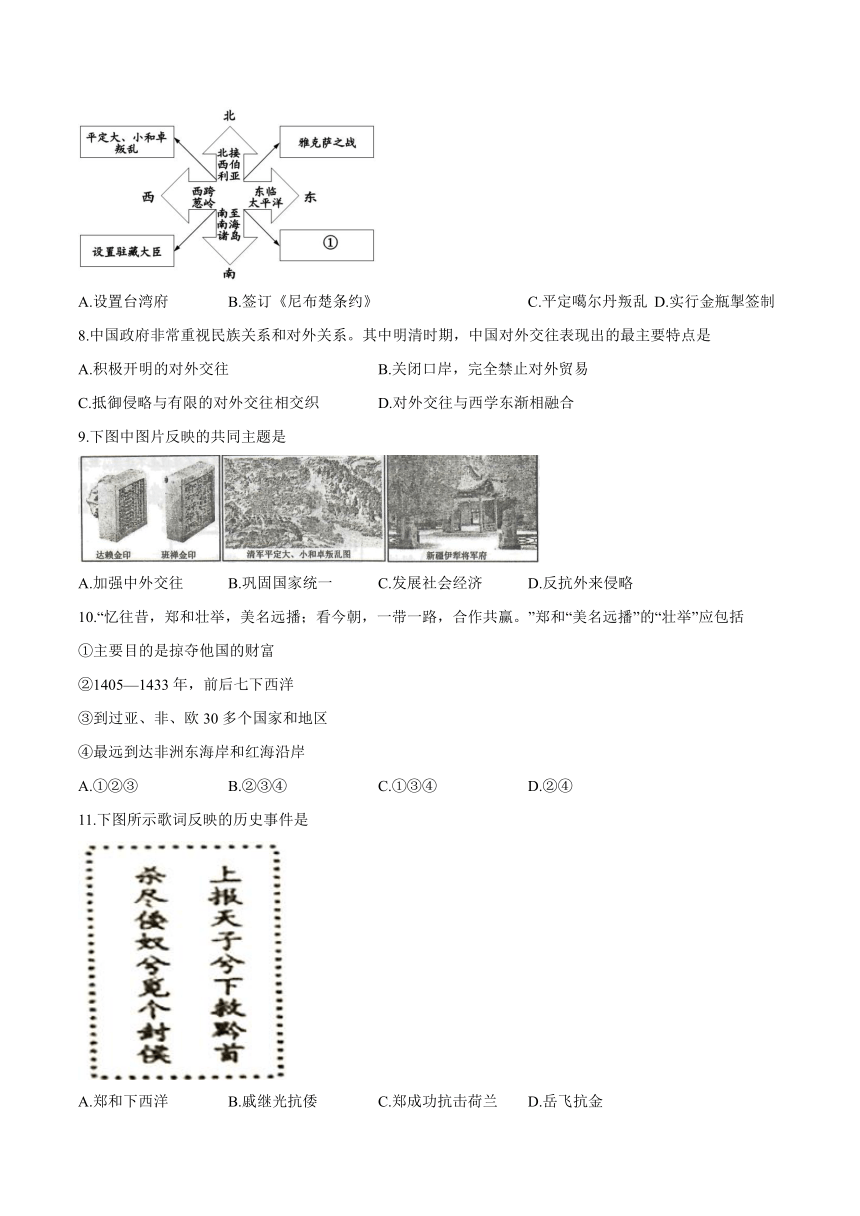

9.下图中图片反映的共同主题是

A.加强中外交往 B.巩固国家统一 C.发展社会经济 D.反抗外来侵略

10.“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢。”郑和“美名远播”的“壮举”应包括

①主要目的是掠夺他国的财富

②1405—1433年,前后七下西洋

③到过亚、非、欧30多个国家和地区

④最远到达非洲东海岸和红海沿岸

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.②④

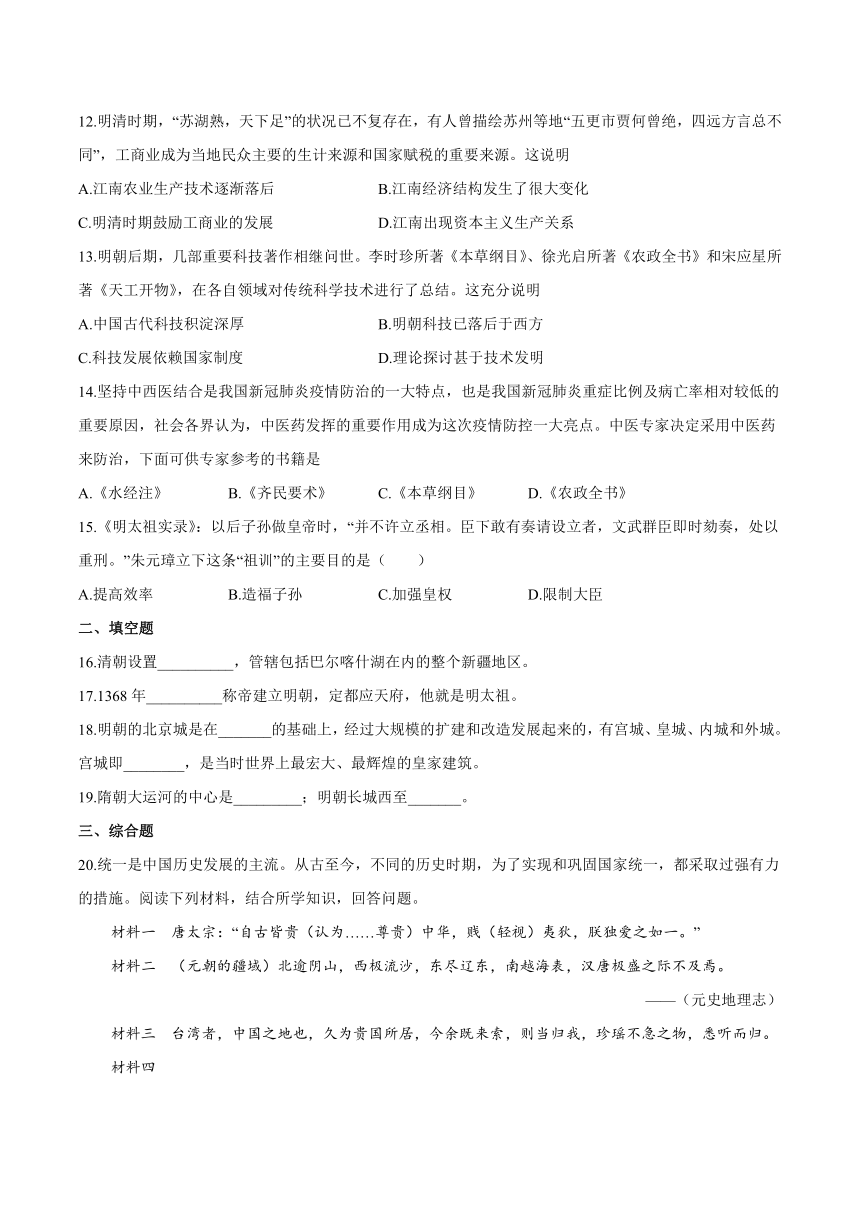

11.下图所示歌词反映的历史事件是

A.郑和下西洋 B.戚继光抗倭 C.郑成功抗击荷兰 D.岳飞抗金

12.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,有人曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为当地民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源。这说明

A.江南农业生产技术逐渐落后 B.江南经济结构发生了很大变化

C.明清时期鼓励工商业的发展 D.江南出现资本主义生产关系

13.明朝后期,几部重要科技著作相继问世。李时珍所著《本草纲目》、徐光启所著《农政全书》和宋应星所著《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结。这充分说明

A.中国古代科技积淀深厚 B.明朝科技已落后于西方

C.科技发展依赖国家制度 D.理论探讨甚于技术发明

14.坚持中西医结合是我国新冠肺炎疫情防治的一大特点,也是我国新冠肺炎重症比例及病亡率相对较低的重要原因,社会各界认为,中医药发挥的重要作用成为这次疫情防控一大亮点。中医专家决定采用中医药来防治,下面可供专家参考的书籍是

A.《水经注》 B.《齐民要术》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

15.《明太祖实录》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是( )

A.提高效率 B.造福子孙 C.加强皇权 D.限制大臣

二、填空题

16.清朝设置__________,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

17.1368年__________称帝建立明朝,定都应天府,他就是明太祖。

18.明朝的北京城是在_______的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的,有宫城、皇城、内城和外城。宫城即________,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑。

19.隋朝大运河的中心是_________;明朝长城西至_______。

三、综合题

20.统一是中国历史发展的主流。从古至今,不同的历史时期,为了实现和巩固国家统一,都采取过强有力的措施。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 唐太宗:“自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

材料二 (元朝的疆域)北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表,汉唐极盛之际不及焉。

——(元史地理志)

材料三 台湾者,中国之地也,久为贵国所居,今余既来索,则当归我,珍瑶不急之物,悉听而归。

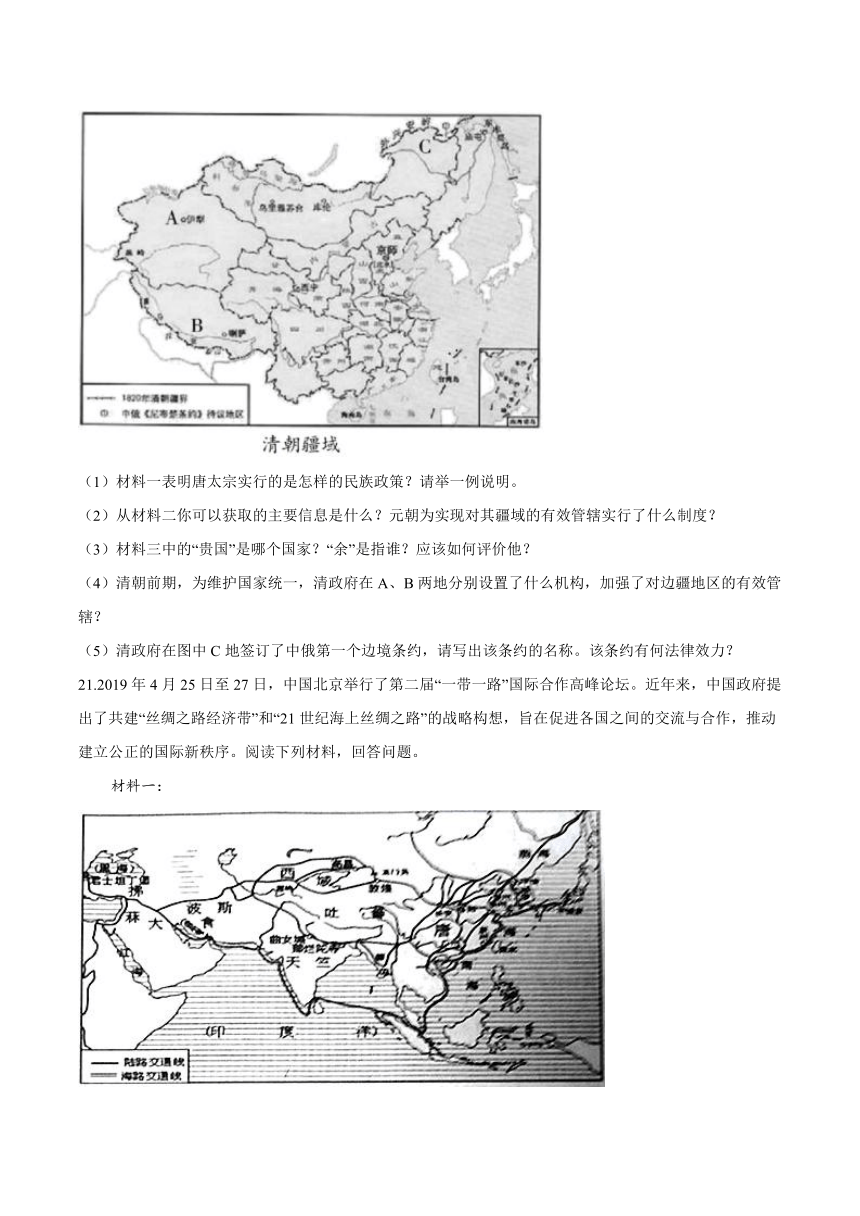

材料四

(1)材料一表明唐太宗实行的是怎样的民族政策?请举一例说明。

(2)从材料二你可以获取的主要信息是什么?元朝为实现对其疆域的有效管辖实行了什么制度?

(3)材料三中的“贵国”是哪个国家?“余”是指谁?应该如何评价他?

(4)清朝前期,为维护国家统一,清政府在A、B两地分别设置了什么机构,加强了对边疆地区的有效管辖?

(5)清政府在图中C地签订了中俄第一个边境条约,请写出该条约的名称。该条约有何法律效力?

21.2019年4月25日至27日,中国北京举行了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。近年来,中国政府提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,旨在促进各国之间的交流与合作,推动建立公正的国际新秩序。阅读下列材料,回答问题。

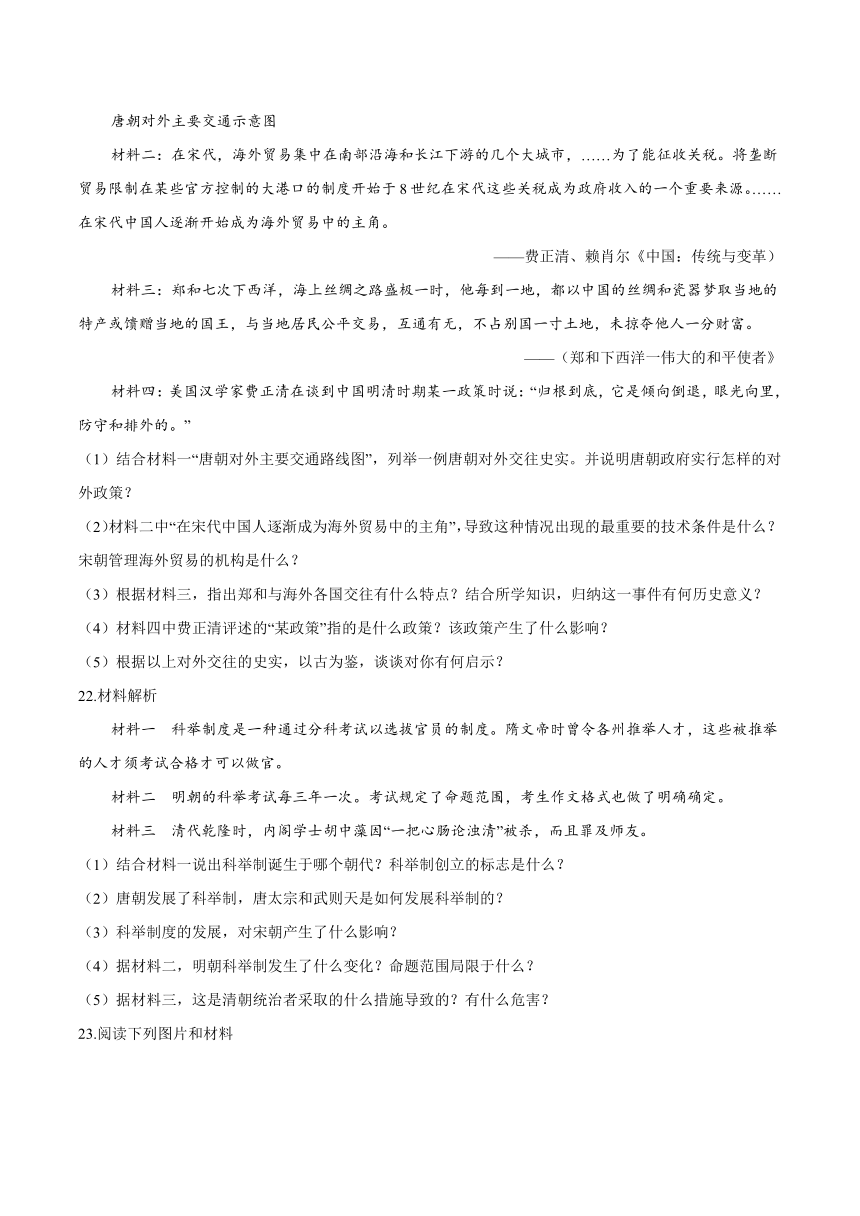

材料一:

唐朝对外主要交通示意图

材料二:在宋代,海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市,……为了能征收关税。将垄断贸易限制在某些官方控制的大港口的制度开始于8世纪在宋代这些关税成为政府收入的一个重要来源。……在宋代中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角。

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革)

材料三:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器梦取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——(郑和下西洋一伟大的和平使者》

材料四:美国汉学家费正清在谈到中国明清时期某一政策时说:“归根到底,它是倾向倒退,眼光向里,防守和排外的。”

(1)结合材料一“唐朝对外主要交通路线图”,列举一例唐朝对外交往史实。并说明唐朝政府实行怎样的对外政策?

(2)材料二中“在宋代中国人逐渐成为海外贸易中的主角”,导致这种情况出现的最重要的技术条件是什么?宋朝管理海外贸易的机构是什么?

(3)根据材料三,指出郑和与海外各国交往有什么特点?结合所学知识,归纳这一事件有何历史意义?

(4)材料四中费正清评述的“某政策”指的是什么政策?该政策产生了什么影响?

(5)根据以上对外交往的史实,以古为鉴,谈谈对你有何启示?

22.材料解析

材料一 科举制度是一种通过分科考试以选拔官员的制度。隋文帝时曾令各州推举人才,这些被推举的人才须考试合格才可以做官。

材料二 明朝的科举考试每三年一次。考试规定了命题范围,考生作文格式也做了明确确定。

材料三 清代乾隆时,内阁学士胡中藻因“一把心肠论浊清”被杀,而且罪及师友。

(1)结合材料一说出科举制诞生于哪个朝代?科举制创立的标志是什么?

(2)唐朝发展了科举制,唐太宗和武则天是如何发展科举制的?

(3)科举制度的发展,对宋朝产生了什么影响?

(4)据材料二,明朝科举制发生了什么变化?命题范围局限于什么?

(5)据材料三,这是清朝统治者采取的什么措施导致的?有什么危害?

23.阅读下列图片和材料

材料一:图二的人物曾说:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所距,今余既来索,则地当归我┄┄”。

请回答:

⑴图一事件中、图二中的人物分别是谁

⑵图一中的人物所带领的船队最远到达什么地方?

⑶图二中的人物的主要事迹是什么?

⑷简述图一人物下西洋的历史意义?

⑸明代图一中的人物下西洋以后,为什么中国海外贸易停滞不前,国力日益衰退?

参考答案

1.B

【详解】

根据题干并结合所学知识可知,宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,选项B符合题意;北朝时著名的农学家 贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书,选项A不符合题意;明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,写成的总结性药物学巨著《本草纲目》,内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。选项C不符合题意;北宋著名史学家、政治家司马光主持编写的《资治通签》,是一部编年体的通史巨著。这部史书300多万字,记述了从战国到五代共1300多年的历史,选项D不符合题意。 故选B。

2.C

【详解】

为加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方部门去执行。这样地方军政首脑实际上直接听命与皇帝。标志着我国的封建君主专制制度进一步强化,C项正确;设置内阁和六部是在明朝,排除A项;设立议政王大臣会议是在“清代君主专制发展到了顶峰”之前,排除B项;大兴文字狱加强了思想控制,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】

结合所学内容可知,明代著名医学家李时珍编著了《本草纲目》,这是明朝时期出现的一部总结性的医药巨著,A项正确;《千金方》出现于唐代,排除B项;《天工开物》和《农政全书》都不是医药巨著,排除CD项。故选A项。

4.B

【详解】

依据所学可知,1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务,B项正确。清朝设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,A项排除;公元前60年,西汉政府设置西域都护,管辖包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,C项排除;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区,D项排除。故此题选B。

5.B

【详解】

根据所学可知,清代乾隆时,蒙古族土尔扈特部首领渥巴锡为摆脱沙俄压迫,率领部众冲破沙俄重重截击,历经千辛万苦,胜利返回祖国。土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章,故B符合题意。A反映的是明朝的对外友好交往,CD分别是清朝对台湾、西藏的管辖,故ACD均不符合题意。故选B。

6.B

【详解】

依据所学可知,题干中左图反映的是隋唐时期三省六部制,三省长官都为宰相,相权分散,有利于皇权加强,右图反映的是明朝废除丞相制度,六部直接向皇帝负责,彻底消除了相权对皇权的威胁,因此这一变化反映了君主专制权力加强,B正确;君主专制制度开始建立是在秦朝,A排除;机构精简只是表面现象,不是本质问题,C排除;随着君主专制权力的加强,丞相权力逐渐削弱直到废除,D排除。故选B。

7.A

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,清朝时期,为了加强对东南沿海的统治,以及对台湾的统治,设置台湾府,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

8.C

【详解】

明清时期出现了日本、荷兰、俄国等国家侵略中国的史实,同时这时期严格限制对外交往,因而体现了有限的对外交往与抵御侵略相交织,故C选项正确;明清时期实行海禁和闭关锁国政策,不是积极开明的对外交往,故A选项错误;明清时期虽然实行海禁和闭关锁国政策,但不是完全禁止对外贸易,故B选项错误;明清时期严格限制对外交往,虽然也出现了“西学东渐”,但不是对外交往的主要特点,故D选顼错误。故选C。

9.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,清朝时期册封达赖和班禅,加强对西藏的管理。平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军管理新疆,所以图片反映的共同主题是巩固国家统一,B符合题意;ACD项图片中没有涉及,排除。故选择B。

10.D

【详解】

根据题干“郑和壮举”等关键信息及所学知识可知,明成祖派遣郑和于1405—1433年七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,是世界航海史上的壮举。②④正确,D符合题意;郑和下西洋的目的是“示中国富强”而不是掠夺他国财富,所以①错误,由此排除AC;郑和下西洋先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,并没有直接到达欧洲。因此 ③错误,由此排除B。综上故选D。

11.B

【详解】

根据图片信息“杀尽倭奴”结合所学知识可知,元末明初,日本的武士、商人和海盗,经常骚扰我国沿海地区,被称为“倭寇”。明朝中期,海防松弛,东南沿海的奸商勾引倭寇上岸,共同抢劫分赃,威胁百姓的生命财产安全。明政府派年轻的将领戚继光到浙东沿海抗倭,他组建的戚家军,九战九捷,平息了东南沿海的倭患,B正确;郑和下西洋和“杀尽倭奴”无关,排除A;郑成功收复台湾抗击的是荷兰殖民者,排除C;岳飞抗金抗击的是金军,排除D。故选B。

12.B

【详解】

根据材料“工商业成为民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源”可知明清时期江南地区工商业发达,说明江南经济结构出现转型迹象,故B符合题意;材料与江南农业生产技术无关,故A不符合题意;明清时期鼓励工商业的发展,与史实不符,故C不符合题意;江南出现资本主义生产关系,在材料中未涉及,故D不符合题意;故选B。

13.A

【详解】

根据所学和材料“在各自领域对传统科学技术进行了总结”可知,这体现出中国古代科技积淀深厚,这三部著作是集大成者,A正确;明朝在传统科技上仍比西方先进,排除B;材料是说这一时期对传统科技进行总结,没有涉及国家制度,排除C;中国传统科技有技术发明但无理论探讨,排除D。故选A。

14.C

【详解】

根据所学知识,《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位,C正确;《水经注》是一部历史、地理、文学价值都很高的综合性地理著作,排除A;《齐民要术》是一部综合性农学著作,也是世界农学史上专著之一,是中国现存最早的一部完整的农书,排除B;《农政全书》是一部农业科学巨著,排除D。故选C。

15.C

【详解】

依据题干材料“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”分析可知,朱元璋此为的主要目的是加强皇权,稳固统治。明朝时期,明太祖为了强化封建皇权,稳固统治,在中央废丞相,撤销中书省,权分六部,直接对皇帝负责,所以C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

16.伊犁将军

【详解】

依据所学可知,乾隆时平定了回部上层贵族大、小和卓叛乱后,重新统一新疆,清朝设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

17.朱元璋

【详解】

根据所学知识可知,1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京),他就是明太祖。随后,明军攻占大都,结束了元朝对全国的统治。故本题填朱元璋。

18. 元大都 紫禁城

【解析】结合所学知识可知,明朝的北京城是在元大都的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的,有宫城、皇城、内城和外城。宫城即紫禁城,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑。

19.洛阳 嘉峪关

【详解】

根据所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭全长两千多公里,是古代世界最长的运河。明长城的起止点是东起鸭绿江,西至甘肃嘉峪关。故答案为(1)洛阳,(2)嘉峪关。

20.(1)开明的民族政策;文成公主入藏(2)元朝疆域空前辽阔;行省制度

(3)荷兰;郑成功;是我国历史上的民族英雄(4)伊犁将军;驻藏大臣

(5)《尼布楚条约》;从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

【详解】

(1)根据材料“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,材料意思是自古以来帝王都以中原民族为贵,而轻视周边少数民族,我却对他们一视同仁。体现了唐太宗开明的民族政策。唐太宗把文成公主入藏,唐中宗时金城公主入藏都是汉藏之间友好交往的史实。

(2)根据材料“(元朝的疆域)北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表,汉唐极盛之际不及焉。”结合所学分析可知,材料反映元朝疆域空前辽阔。由于元朝疆域空前辽阔,为了对全国实行有效的统治,元朝元世祖忽必烈开创行省制度,在中央设置中书省,作为全国最高行政机关,并直接管辖大都及周围地区。在地方设行中书省,由中央委派官员掌管省内军政大权。行省以下设有路,府,州,县。元朝的行省制度,对后世有着深远影响,我国省级行政单位就是从元朝开始的。

(3)“台湾者,中国之土地也久为贵国所据,今余既来索,则地当归我。”是郑成功告荷兰总督的书信。这里的“贵国”实际上指荷兰,“余”是指郑成功。1624年,荷兰殖民主义者侵占中国台湾。1661年3月,郑成功从金门出发,进军台湾。盘踞台湾城的荷兰侵略军企图负隅顽抗,郑成功在该城周围修筑土台,围困敌军8个月之后,下令向台湾城发起强攻。1662年,荷兰总督被迫在投降书上签了字。至此,郑成功从荷兰侵略者手里收复了沦陷38年的我国神圣领土台湾。郑成功收复台湾,维护了中华民族的利益,捍卫了中国主权和领土的完整,郑成功是是我国历史上的民族英雄。

(4)根据地图结合所学知识可知,A是指新疆,B是指西藏。为维护国家统一,清朝前期,在新疆设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的所有新疆地区;在西藏设置驻藏大臣,与达赖、班禅一起管理西藏事务。

(5)图中的C地指的是尼布楚,1689年,中俄在尼布楚签订了中俄第一个边境条约—《尼布楚条约》。《尼布楚条约》从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

21.(1)玄奘西游、鉴真东渡、日本遣唐使来中国(举一例即得)对外开放政策

(2)指南针的发明市舶司

(3)特点①公平交易、互通有无,②和平往来。

历史意义①促进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来,②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,③为人类航海事业作出了伟大贡献

(4)闭关锁国政策清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖民者的侵略活动,曾起到一定的自卫作用。清廷故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(5)开放促进繁荣,闭关锁国只能导致落后,要学习别国的长处发展自己。

【详解】

(1)结合所学和材料一“唐朝对外主要交通路线图”可知:玄奘西游天竺,是中印之间的交往,促进了佛教在中国的传播;鉴真东渡、日本遣唐使来中国是中日文化交流,促进了日本政治、经济、文化和社会的发展。这说明唐朝政府实行开放的对外政策。

(2)结合所学和材料二“在宋代中国人逐渐成为海外贸易中的主角”可知:最重要的技术条件是指南针的发明。宋朝设立市舶司来管理海外贸易。

(3)结合所学和材料三“郑和七次下西洋,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富”可知:郑和与海外各国交往,有公平交易、互通有无、和平往来的特点。它促进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

(4)结合所学和材料四“中国明清时期某一政策,归根到底,它是倾向倒退,眼光向里,防守和排外的”可知:这是闭关锁国政策。清朝的闭关锁国政策危害巨大,它推行了近两百年,虽然面对西方殖民者的侵略活动,曾起到一定的自卫作用,但却造成清廷故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(5)此问相对开放,回答符合下列要点即可,例如:开放促进繁荣,闭关锁国只能导致落后,要学习别国的长处发展自己。

22.(1)隋朝;进士科的创立

(2)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考。进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(3)科举制的发展,对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(4)八股取士;四书五经

(5)文字狱;禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

【详解】

(1)结合材料一“隋文帝”等信息,可知科举制诞生于隋朝。结合所学知识,隋文帝开始用考试的办法选拔人才的制度;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。

(2)唐朝发展了科举制。唐太宗时期增加考试科目,进士科最为重要。武则天时期首创殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(3)为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋朝实行重文轻武的政策,注重发展文教事业,改革和发展科举制。其影响有利于扭转五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将拥兵自重的情况,有利于政权的稳固和社会稳定,也造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(4)据材料二“明朝的科举考试每三年一次。考试规定了命题范围,考生作文格式也做了明确确定”,结合所学知识,明朝科举制实行八股取士,考试的内容题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的 《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

考试的形式严格规定由八部分组成,称为“八股文”,八股取士禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

(5)据材料三,内阁学士胡中藻因“一把心肠论浊清”被杀,而且罪及师友,这是清朝统治者采取的大兴文字狱的措施导致的。清朝前期为了加强思想控制,推行文字狱,造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

23.郑和,郑成功。最远到达非洲东海岸和红海沿岸。收复台湾。

郑和下西洋,加强了我国和亚非各国的友好往来,促进了我国和亚非各国的经济交流。

主要是清政府采取“闭关锁国”政策,限制了中外正常交往和中国吸收外国先进文化技术,阻碍了中国社会的进步,使中国在世界上逐步落伍了。

一、选择题(共15题)

1.宋应星是明朝后期一,位杰出的科学技术专家,他在长期研究和实地调查的基础上,总结了中国古代农业和手工业30个生产部门的技术和经验,写成了一部科技著作。这本著作是

A.《齐民要术》

B.《天工开物》

C.《本草纲目》

D.《资治通鉴》

2.明清时期,我国的封建君主专制进一步强化,以下措施标志着清代君主专制发展到了顶峰的是( )

A.设置内阁和六部 B.设立议政王大臣会议

C.设立军机处 D.大兴文字狱

3.中医在我国有悠久的传统,明朝时期出现的一部总结性医药巨著是

A.《本草纲目》 B.《千金方》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

4.我国是统一的多民族国家。清朝时期,中央政府派驻西藏监督其地方政务的是

A.伊犁将军 B.驻藏大臣 C.西域都护 D.安西都护

5.“在首领湿巴锡的领导下,他们粉碎了沙俄军队的层层堵截和追击,战胜严寒酷暑和疾病等重重困难,历时八个月,行程万余里。最终返回新疆,受到清政府妥善安置。”这段文字叙述的历史事件是

A.郑和下西洋

B.土尔扈特部回归祖国

C.郑成功后代归顺清朝

D.册封达赖和班禅

6.下图我国古代国家机构的设置变化反映了

A.君主专制制度开始建立 B.君主专制权力加强

C.机构精简行政效率提高 D.丞相权力的不断增强

7.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府 B.签订《尼布楚条约》 C.平定噶尔丹叛乱 D.实行金瓶掣签制

8.中国政府非常重视民族关系和对外关系。其中明清时期,中国对外交往表现出的最主要特点是

A.积极开明的对外交往 B.关闭口岸,完全禁止对外贸易

C.抵御侵略与有限的对外交往相交织 D.对外交往与西学东渐相融合

9.下图中图片反映的共同主题是

A.加强中外交往 B.巩固国家统一 C.发展社会经济 D.反抗外来侵略

10.“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢。”郑和“美名远播”的“壮举”应包括

①主要目的是掠夺他国的财富

②1405—1433年,前后七下西洋

③到过亚、非、欧30多个国家和地区

④最远到达非洲东海岸和红海沿岸

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.②④

11.下图所示歌词反映的历史事件是

A.郑和下西洋 B.戚继光抗倭 C.郑成功抗击荷兰 D.岳飞抗金

12.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,有人曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为当地民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源。这说明

A.江南农业生产技术逐渐落后 B.江南经济结构发生了很大变化

C.明清时期鼓励工商业的发展 D.江南出现资本主义生产关系

13.明朝后期,几部重要科技著作相继问世。李时珍所著《本草纲目》、徐光启所著《农政全书》和宋应星所著《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结。这充分说明

A.中国古代科技积淀深厚 B.明朝科技已落后于西方

C.科技发展依赖国家制度 D.理论探讨甚于技术发明

14.坚持中西医结合是我国新冠肺炎疫情防治的一大特点,也是我国新冠肺炎重症比例及病亡率相对较低的重要原因,社会各界认为,中医药发挥的重要作用成为这次疫情防控一大亮点。中医专家决定采用中医药来防治,下面可供专家参考的书籍是

A.《水经注》 B.《齐民要术》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

15.《明太祖实录》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是( )

A.提高效率 B.造福子孙 C.加强皇权 D.限制大臣

二、填空题

16.清朝设置__________,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

17.1368年__________称帝建立明朝,定都应天府,他就是明太祖。

18.明朝的北京城是在_______的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的,有宫城、皇城、内城和外城。宫城即________,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑。

19.隋朝大运河的中心是_________;明朝长城西至_______。

三、综合题

20.统一是中国历史发展的主流。从古至今,不同的历史时期,为了实现和巩固国家统一,都采取过强有力的措施。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 唐太宗:“自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

材料二 (元朝的疆域)北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表,汉唐极盛之际不及焉。

——(元史地理志)

材料三 台湾者,中国之地也,久为贵国所居,今余既来索,则当归我,珍瑶不急之物,悉听而归。

材料四

(1)材料一表明唐太宗实行的是怎样的民族政策?请举一例说明。

(2)从材料二你可以获取的主要信息是什么?元朝为实现对其疆域的有效管辖实行了什么制度?

(3)材料三中的“贵国”是哪个国家?“余”是指谁?应该如何评价他?

(4)清朝前期,为维护国家统一,清政府在A、B两地分别设置了什么机构,加强了对边疆地区的有效管辖?

(5)清政府在图中C地签订了中俄第一个边境条约,请写出该条约的名称。该条约有何法律效力?

21.2019年4月25日至27日,中国北京举行了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。近年来,中国政府提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,旨在促进各国之间的交流与合作,推动建立公正的国际新秩序。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

唐朝对外主要交通示意图

材料二:在宋代,海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市,……为了能征收关税。将垄断贸易限制在某些官方控制的大港口的制度开始于8世纪在宋代这些关税成为政府收入的一个重要来源。……在宋代中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角。

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革)

材料三:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器梦取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——(郑和下西洋一伟大的和平使者》

材料四:美国汉学家费正清在谈到中国明清时期某一政策时说:“归根到底,它是倾向倒退,眼光向里,防守和排外的。”

(1)结合材料一“唐朝对外主要交通路线图”,列举一例唐朝对外交往史实。并说明唐朝政府实行怎样的对外政策?

(2)材料二中“在宋代中国人逐渐成为海外贸易中的主角”,导致这种情况出现的最重要的技术条件是什么?宋朝管理海外贸易的机构是什么?

(3)根据材料三,指出郑和与海外各国交往有什么特点?结合所学知识,归纳这一事件有何历史意义?

(4)材料四中费正清评述的“某政策”指的是什么政策?该政策产生了什么影响?

(5)根据以上对外交往的史实,以古为鉴,谈谈对你有何启示?

22.材料解析

材料一 科举制度是一种通过分科考试以选拔官员的制度。隋文帝时曾令各州推举人才,这些被推举的人才须考试合格才可以做官。

材料二 明朝的科举考试每三年一次。考试规定了命题范围,考生作文格式也做了明确确定。

材料三 清代乾隆时,内阁学士胡中藻因“一把心肠论浊清”被杀,而且罪及师友。

(1)结合材料一说出科举制诞生于哪个朝代?科举制创立的标志是什么?

(2)唐朝发展了科举制,唐太宗和武则天是如何发展科举制的?

(3)科举制度的发展,对宋朝产生了什么影响?

(4)据材料二,明朝科举制发生了什么变化?命题范围局限于什么?

(5)据材料三,这是清朝统治者采取的什么措施导致的?有什么危害?

23.阅读下列图片和材料

材料一:图二的人物曾说:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所距,今余既来索,则地当归我┄┄”。

请回答:

⑴图一事件中、图二中的人物分别是谁

⑵图一中的人物所带领的船队最远到达什么地方?

⑶图二中的人物的主要事迹是什么?

⑷简述图一人物下西洋的历史意义?

⑸明代图一中的人物下西洋以后,为什么中国海外贸易停滞不前,国力日益衰退?

参考答案

1.B

【详解】

根据题干并结合所学知识可知,宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,选项B符合题意;北朝时著名的农学家 贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书,选项A不符合题意;明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,写成的总结性药物学巨著《本草纲目》,内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。选项C不符合题意;北宋著名史学家、政治家司马光主持编写的《资治通签》,是一部编年体的通史巨著。这部史书300多万字,记述了从战国到五代共1300多年的历史,选项D不符合题意。 故选B。

2.C

【详解】

为加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方部门去执行。这样地方军政首脑实际上直接听命与皇帝。标志着我国的封建君主专制制度进一步强化,C项正确;设置内阁和六部是在明朝,排除A项;设立议政王大臣会议是在“清代君主专制发展到了顶峰”之前,排除B项;大兴文字狱加强了思想控制,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】

结合所学内容可知,明代著名医学家李时珍编著了《本草纲目》,这是明朝时期出现的一部总结性的医药巨著,A项正确;《千金方》出现于唐代,排除B项;《天工开物》和《农政全书》都不是医药巨著,排除CD项。故选A项。

4.B

【详解】

依据所学可知,1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务,B项正确。清朝设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区,A项排除;公元前60年,西汉政府设置西域都护,管辖包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,C项排除;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区,D项排除。故此题选B。

5.B

【详解】

根据所学可知,清代乾隆时,蒙古族土尔扈特部首领渥巴锡为摆脱沙俄压迫,率领部众冲破沙俄重重截击,历经千辛万苦,胜利返回祖国。土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章,故B符合题意。A反映的是明朝的对外友好交往,CD分别是清朝对台湾、西藏的管辖,故ACD均不符合题意。故选B。

6.B

【详解】

依据所学可知,题干中左图反映的是隋唐时期三省六部制,三省长官都为宰相,相权分散,有利于皇权加强,右图反映的是明朝废除丞相制度,六部直接向皇帝负责,彻底消除了相权对皇权的威胁,因此这一变化反映了君主专制权力加强,B正确;君主专制制度开始建立是在秦朝,A排除;机构精简只是表面现象,不是本质问题,C排除;随着君主专制权力的加强,丞相权力逐渐削弱直到废除,D排除。故选B。

7.A

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,清朝时期,为了加强对东南沿海的统治,以及对台湾的统治,设置台湾府,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

8.C

【详解】

明清时期出现了日本、荷兰、俄国等国家侵略中国的史实,同时这时期严格限制对外交往,因而体现了有限的对外交往与抵御侵略相交织,故C选项正确;明清时期实行海禁和闭关锁国政策,不是积极开明的对外交往,故A选项错误;明清时期虽然实行海禁和闭关锁国政策,但不是完全禁止对外贸易,故B选项错误;明清时期严格限制对外交往,虽然也出现了“西学东渐”,但不是对外交往的主要特点,故D选顼错误。故选C。

9.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,清朝时期册封达赖和班禅,加强对西藏的管理。平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军管理新疆,所以图片反映的共同主题是巩固国家统一,B符合题意;ACD项图片中没有涉及,排除。故选择B。

10.D

【详解】

根据题干“郑和壮举”等关键信息及所学知识可知,明成祖派遣郑和于1405—1433年七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,是世界航海史上的壮举。②④正确,D符合题意;郑和下西洋的目的是“示中国富强”而不是掠夺他国财富,所以①错误,由此排除AC;郑和下西洋先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,并没有直接到达欧洲。因此 ③错误,由此排除B。综上故选D。

11.B

【详解】

根据图片信息“杀尽倭奴”结合所学知识可知,元末明初,日本的武士、商人和海盗,经常骚扰我国沿海地区,被称为“倭寇”。明朝中期,海防松弛,东南沿海的奸商勾引倭寇上岸,共同抢劫分赃,威胁百姓的生命财产安全。明政府派年轻的将领戚继光到浙东沿海抗倭,他组建的戚家军,九战九捷,平息了东南沿海的倭患,B正确;郑和下西洋和“杀尽倭奴”无关,排除A;郑成功收复台湾抗击的是荷兰殖民者,排除C;岳飞抗金抗击的是金军,排除D。故选B。

12.B

【详解】

根据材料“工商业成为民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源”可知明清时期江南地区工商业发达,说明江南经济结构出现转型迹象,故B符合题意;材料与江南农业生产技术无关,故A不符合题意;明清时期鼓励工商业的发展,与史实不符,故C不符合题意;江南出现资本主义生产关系,在材料中未涉及,故D不符合题意;故选B。

13.A

【详解】

根据所学和材料“在各自领域对传统科学技术进行了总结”可知,这体现出中国古代科技积淀深厚,这三部著作是集大成者,A正确;明朝在传统科技上仍比西方先进,排除B;材料是说这一时期对传统科技进行总结,没有涉及国家制度,排除C;中国传统科技有技术发明但无理论探讨,排除D。故选A。

14.C

【详解】

根据所学知识,《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位,C正确;《水经注》是一部历史、地理、文学价值都很高的综合性地理著作,排除A;《齐民要术》是一部综合性农学著作,也是世界农学史上专著之一,是中国现存最早的一部完整的农书,排除B;《农政全书》是一部农业科学巨著,排除D。故选C。

15.C

【详解】

依据题干材料“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”分析可知,朱元璋此为的主要目的是加强皇权,稳固统治。明朝时期,明太祖为了强化封建皇权,稳固统治,在中央废丞相,撤销中书省,权分六部,直接对皇帝负责,所以C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

16.伊犁将军

【详解】

依据所学可知,乾隆时平定了回部上层贵族大、小和卓叛乱后,重新统一新疆,清朝设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

17.朱元璋

【详解】

根据所学知识可知,1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京),他就是明太祖。随后,明军攻占大都,结束了元朝对全国的统治。故本题填朱元璋。

18. 元大都 紫禁城

【解析】结合所学知识可知,明朝的北京城是在元大都的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的,有宫城、皇城、内城和外城。宫城即紫禁城,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑。

19.洛阳 嘉峪关

【详解】

根据所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭全长两千多公里,是古代世界最长的运河。明长城的起止点是东起鸭绿江,西至甘肃嘉峪关。故答案为(1)洛阳,(2)嘉峪关。

20.(1)开明的民族政策;文成公主入藏(2)元朝疆域空前辽阔;行省制度

(3)荷兰;郑成功;是我国历史上的民族英雄(4)伊犁将军;驻藏大臣

(5)《尼布楚条约》;从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

【详解】

(1)根据材料“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,材料意思是自古以来帝王都以中原民族为贵,而轻视周边少数民族,我却对他们一视同仁。体现了唐太宗开明的民族政策。唐太宗把文成公主入藏,唐中宗时金城公主入藏都是汉藏之间友好交往的史实。

(2)根据材料“(元朝的疆域)北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表,汉唐极盛之际不及焉。”结合所学分析可知,材料反映元朝疆域空前辽阔。由于元朝疆域空前辽阔,为了对全国实行有效的统治,元朝元世祖忽必烈开创行省制度,在中央设置中书省,作为全国最高行政机关,并直接管辖大都及周围地区。在地方设行中书省,由中央委派官员掌管省内军政大权。行省以下设有路,府,州,县。元朝的行省制度,对后世有着深远影响,我国省级行政单位就是从元朝开始的。

(3)“台湾者,中国之土地也久为贵国所据,今余既来索,则地当归我。”是郑成功告荷兰总督的书信。这里的“贵国”实际上指荷兰,“余”是指郑成功。1624年,荷兰殖民主义者侵占中国台湾。1661年3月,郑成功从金门出发,进军台湾。盘踞台湾城的荷兰侵略军企图负隅顽抗,郑成功在该城周围修筑土台,围困敌军8个月之后,下令向台湾城发起强攻。1662年,荷兰总督被迫在投降书上签了字。至此,郑成功从荷兰侵略者手里收复了沦陷38年的我国神圣领土台湾。郑成功收复台湾,维护了中华民族的利益,捍卫了中国主权和领土的完整,郑成功是是我国历史上的民族英雄。

(4)根据地图结合所学知识可知,A是指新疆,B是指西藏。为维护国家统一,清朝前期,在新疆设置伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的所有新疆地区;在西藏设置驻藏大臣,与达赖、班禅一起管理西藏事务。

(5)图中的C地指的是尼布楚,1689年,中俄在尼布楚签订了中俄第一个边境条约—《尼布楚条约》。《尼布楚条约》从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

21.(1)玄奘西游、鉴真东渡、日本遣唐使来中国(举一例即得)对外开放政策

(2)指南针的发明市舶司

(3)特点①公平交易、互通有无,②和平往来。

历史意义①促进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来,②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,③为人类航海事业作出了伟大贡献

(4)闭关锁国政策清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖民者的侵略活动,曾起到一定的自卫作用。清廷故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(5)开放促进繁荣,闭关锁国只能导致落后,要学习别国的长处发展自己。

【详解】

(1)结合所学和材料一“唐朝对外主要交通路线图”可知:玄奘西游天竺,是中印之间的交往,促进了佛教在中国的传播;鉴真东渡、日本遣唐使来中国是中日文化交流,促进了日本政治、经济、文化和社会的发展。这说明唐朝政府实行开放的对外政策。

(2)结合所学和材料二“在宋代中国人逐渐成为海外贸易中的主角”可知:最重要的技术条件是指南针的发明。宋朝设立市舶司来管理海外贸易。

(3)结合所学和材料三“郑和七次下西洋,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富”可知:郑和与海外各国交往,有公平交易、互通有无、和平往来的特点。它促进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

(4)结合所学和材料四“中国明清时期某一政策,归根到底,它是倾向倒退,眼光向里,防守和排外的”可知:这是闭关锁国政策。清朝的闭关锁国政策危害巨大,它推行了近两百年,虽然面对西方殖民者的侵略活动,曾起到一定的自卫作用,但却造成清廷故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(5)此问相对开放,回答符合下列要点即可,例如:开放促进繁荣,闭关锁国只能导致落后,要学习别国的长处发展自己。

22.(1)隋朝;进士科的创立

(2)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考。进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(3)科举制的发展,对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(4)八股取士;四书五经

(5)文字狱;禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

【详解】

(1)结合材料一“隋文帝”等信息,可知科举制诞生于隋朝。结合所学知识,隋文帝开始用考试的办法选拔人才的制度;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。

(2)唐朝发展了科举制。唐太宗时期增加考试科目,进士科最为重要。武则天时期首创殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(3)为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋朝实行重文轻武的政策,注重发展文教事业,改革和发展科举制。其影响有利于扭转五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将拥兵自重的情况,有利于政权的稳固和社会稳定,也造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(4)据材料二“明朝的科举考试每三年一次。考试规定了命题范围,考生作文格式也做了明确确定”,结合所学知识,明朝科举制实行八股取士,考试的内容题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的 《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

考试的形式严格规定由八部分组成,称为“八股文”,八股取士禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

(5)据材料三,内阁学士胡中藻因“一把心肠论浊清”被杀,而且罪及师友,这是清朝统治者采取的大兴文字狱的措施导致的。清朝前期为了加强思想控制,推行文字狱,造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

23.郑和,郑成功。最远到达非洲东海岸和红海沿岸。收复台湾。

郑和下西洋,加强了我国和亚非各国的友好往来,促进了我国和亚非各国的经济交流。

主要是清政府采取“闭关锁国”政策,限制了中外正常交往和中国吸收外国先进文化技术,阻碍了中国社会的进步,使中国在世界上逐步落伍了。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源