第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习 (含解析)

文档属性

| 名称 | 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习 (含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 359.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 08:43:59 | ||

图片预览

文档简介

1.2从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题(共16题)

1.在下列四本著作中,你最不能在哪本书中看到有关唐太宗的事迹?

A. B. C. D.

2.唐太宗知人善用,虚心纳谏,采取了以农为本、厉行节约等措施,同时大力平定外患,尊重民族风俗,稳固边疆,开创了天下大治的理想局面。这种“天下大治的理想局面”被称为

A.“开元盛世”

B.“文景之治”

C.“贞观之治”

D.“光武中兴”

3.提示历史之间的因果联系,是历史学习的重要方法。下列因果搭配错误的( )

A.尚书省——替皇帝起草政令 B.唐三彩——代表了唐代制陶业的突出成就

C.遣唐使——对日本的生产、生活和社会发展产生了深远影响 D.《 大唐西域记》——为后来研究中亚,印度的历史提供重要的材料

4.“安史之乱”爆发的主要原因( )

A.皇帝荒废朝政 B.杨贵妃得宠

C.发生灾荒 D.节度使权利膨胀

5.《旧唐书》记载隋末“万户则城郭空虚,千里则烟火断灭”。出现这种状况是因为

A.隋炀帝的残暴统治 B.隋朝统治时间短暂

C.隋炀帝派人赴流求 D.黄巢领导农民起义

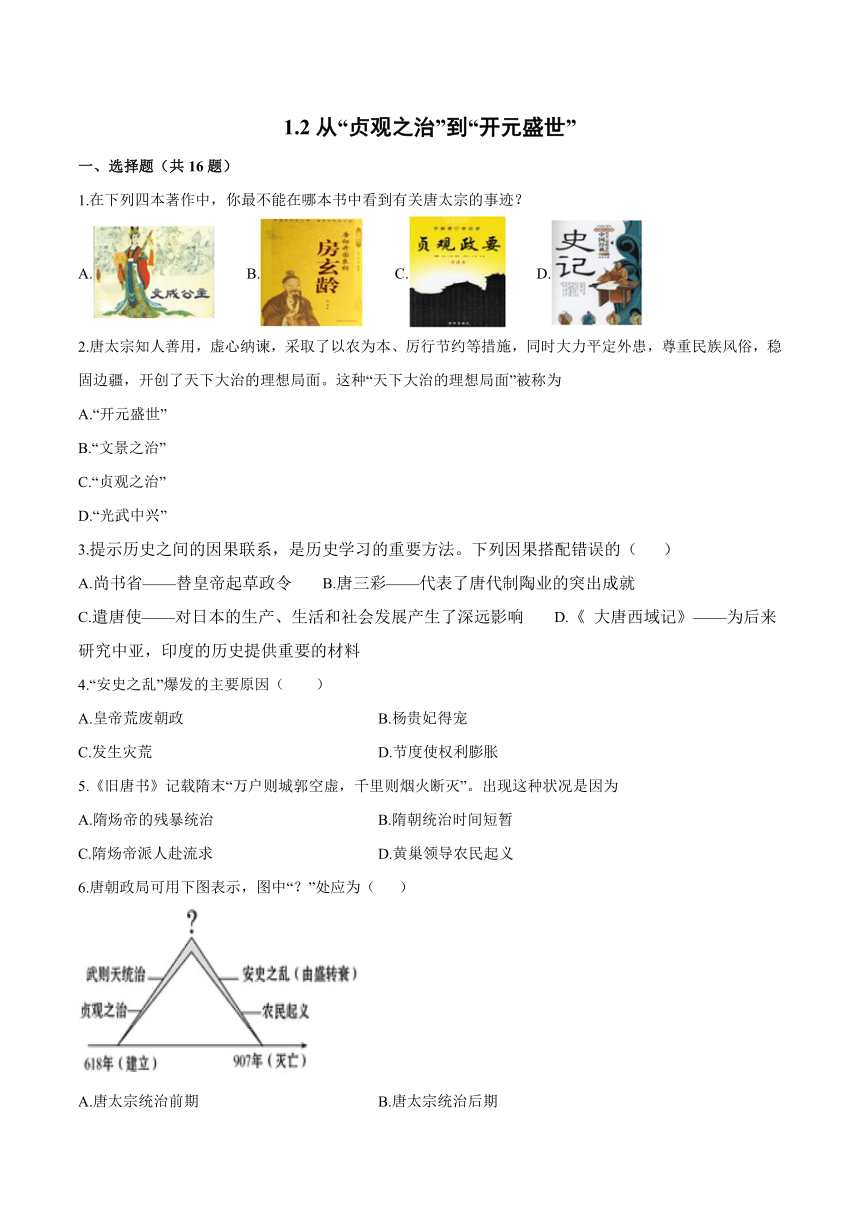

6.唐朝政局可用下图表示,图中“?”处应为( )

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期

C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

7.女皇武则天留给后人的印象除了骄奢淫逸、跋扈专行等负面标签外,其实还有“政启开元,治宏贞观”这样的积极作为,还有在完善科举制度方面的以下贡献

A.创立明经科考儒家经书

B.创立进士科并扩大录取范围

C.开创殿试和武举

D.创立“贴经”和“八股文”

8.《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”传中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。“材料反映唐太宗的治国策略有

①吸取隋朝灭亡的教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④解除禁军将领的兵权

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

9.哪位帝王在位时期的统治被称为“政启开元,治宏贞观。”

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐玄宗 D.武则天

10.藏族的祖先是

A.突厥

B.吐蕃

C.回鹘

D.靺鞨

11.战国时期的思想家荀子提出了“水则载舟,亦则涩舟”的观点。它最适合作为以下哪部历史剧主人公的台词

A.《孔子》

B.《秦始皇》

C.《汉武大帝》

D.《贞观长歌》

12.唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。下列与之含义最接近的选项是( )

A.任用贤才,虚心纳谏 B.勤于政事,戒奢从简

C.轻徭薄赋,发展生产 D.重视人才选拔,扩充国学规模

13.“隋炀帝暴虐,臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过,遂至灭亡。”针对隋亡的这一教训,唐太宗采取的措施是( )

A.虚心纳谏 B.减少官吏 C.减省刑罚 D.轻徭薄赋

14.唐太宗从历史上认识到周、秦统治时间的长短在于统治者本身,周因“惟善是务,积功累德”,所以持久;秦因“恣其奢淫,好行刑罚”,故而短暂。他因此采取的措施是

①轻徭薄賦,劝课农桑 ②知人善任,虚怀纳谏

③首创殿试,完善科举 ④崇文抑武,大兴文治

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

15.民族交往在我国历史上写下了一段佳话。文成公主入藏带去了先进的生产技术,促进了吐蕃的发展与进步。吐蕃就是今天的( )

A.西藏 B.蒙古 C.新疆 D.云南

16.中共中央发布了改进工作作风的八项规定,大力提倡勤俭节约。中国古代就有一位“居安思危、戒奢以俭”的皇帝,他在魏征劝谏后,即能身体力行,持之以恒。这位皇帝是

A.唐玄宗 B.宋太祖 C.唐太宗 D.明太祖

二、非选择题(共8题)

17.在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚___________趁机起兵。618年称帝,建立唐朝,定都___________。

18. 唐太宗在位期间,开创了唐朝的盛世局面,史称“___________”,唐玄宗在位前期,唐朝进入了鼎盛时期,史称“___________”。

19.唐太宗时期,政治清明,经济发达,国力强盛,史称当时的统治为______。

20._____这种考试主要设立明经科和进士科,隋唐时期创立并逐步完善,直到清末宣告废除。

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一唐太宗说:“自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”640年唐太宗答应把宗室女文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布。8世纪,唐朝又把金域公主嫁到吐蕃,逐使唐蕃“和同为一家“。”

材料二元世祖仿效汉法进行改革,促进了民族关系的发展。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已同汉族没有什么差别。唐朝以来,不少定居中国的波斯人、阿拉伯人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,融合成一个新的民族一一回族。

材料三清朝在西藏设置驻藏大臣,还在伊犁、吉林、黑龙江、盛京、乌里雅苏台等地设立将军,大大加强了中央对边疆和少数民族地区的管辖。在清朝辽阔的疆域上,生活着汉、满、蒙、回、藏等五十多个民族,各民族之间的经济文化交流不断加强,我国统一多民族国家得到进一步巩固。

(1)分别写出唐朝和元朝民族融合的一则事例。

(2)与唐朝和元朝相比,清朝对边疆和少数民族地区的管辖有什么特点?

(3)材料所述三朝的民族关系得以发展的主要原因是什么?

(4)各民族的融台和民族关系的发展有何意义?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

材料二 宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,和辽、西夏、金议和。这使得宋和其他少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

材料三 洁白的哈达、温驯的藏羚羊、雄伟的布达拉宫……这就是我们美丽而圣洁的西藏。虽然当前“藏独”分子猖獗,但我们可以肯定地说:自古以来,西藏就是中国领土不可分割的一部分。

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行的什么政策?

(2)宋朝民族关系呈现出怎样的基本特点?北宋与一少数民族经过多次战争后所缔结的著名的盟约叫什么。

(3)中央政府开始对西藏地区进行有效的管辖始于哪一朝代?这一时期出现了民族融合的盛况,形成了哪一个新的民族?

(4)通过上述史实,谈谈你对我国古代民族关系的认识。

23.阅读下面材料,然后回答问题:

材料一 (贞观年间)天下大稔,流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人……东至东海,南极五岭,皆外户不闭……

——一一《资治通鉴》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万有室。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出

——一《资治通鉴》

(1)材料一和材料二分别描述的是谁统治时期的景象?

(2)历史上把他们统治的时期分别称为什么?

(3)根据材料概括他们统治时期的共同特征。

24.唐太宗说:“以史为镜,可以知兴替;人以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失。”

阅读材料后请回答:

(1)唐太宗是如何“以史为镜”“以人为镜”的?

(2)唐太宗“以人为镜”对你有什么启发?

参考答案

1.D

【解析】

题目中问的是“最不能”。分析四个选项,文成公主入藏发生在唐太宗时期,房玄龄是唐朝名相臣,贞观正是唐太宗的年号,《史记》由西汉司马迁所著,不可能出现唐朝历史,故选D项。

2.C

【详解】

结合所学可知,“开元盛世”出现在唐玄宗统治时期,“文景之治”是西汉汉文帝、汉景帝统治时期,“光武中兴”是东汉光武帝统治时期出现的,因此ABD均不符合题意。唐太宗统治时期,采取恰当措施,出现了政治清明,经济发展,国力加强,文教昌盛的局面,由于这一时期年号为“贞观”,所以,这一局面被称为“贞观之治”。因此,C正确,故选C。

3.A

【解析】结合所学知识可知,三省六部制的三省分工明确,中书省负责草拟颁布皇帝的诏书,门下省负责审核政令,尚书省负责执行国家的政令。故A搭配错误;唐三彩是唐朝瓷器中的艺术精品,代表了唐代制陶业的突出成就。故B搭配错误;日本遣唐使回国后,对日本的生产、生活和社会发展产生了深远影响。故C搭配正确;玄奘所著的《 大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛的历史和佛学的重要典籍。故D搭配正确。A符合题意,故选A。

4.D

【详解】

结合所学知识分析,唐玄宗统治后期,节度使不仅拥有长期受自己控制的军队,还兼管着当地的民政、财赋,很快发展成强大的地方割据势力,直接导致了安史之乱的爆发;因此只有选项D符合题意,故选D。

5.A

【详解】

“万户则城郭空虚,千里则烟火断灭”反映的隋朝末年的悲惨景象,根本原因是隋炀帝的暴政,故选A;BC两项不是根本原因,排除;唐朝末年黄巢领导农民起义,排除D。

6.C

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,C项正确;唐太宗统治时期政治清明,被称为“贞观之治”,排除A、B选项;唐玄宗统治后期,当时的皇帝渐渐贪图享乐,宠爱杨贵妃,不理政事,他还任用 奸臣为丞相,造成朝政混乱,导致以边将安禄山和史思明为首的叛乱,历史上称之为“安史之乱”,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】依据所学知识可知,武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试。A项唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目,创立明经科考儒家经书;B项创立进士科的是隋炀帝,标志着科举制度的创立;D项创立“贴经”和“八股文”是明朝时期。所以C项符合题意,故选C。

8.D

【详解】

根据题干材料并结合所学知识可知,反映唐太宗的治国策略有吸取隋朝灭亡的教训、任用贤才、虚心纳谏。所以①②③正确,选项D符合题意;选项④解除禁军将领的兵权,属于北宋加强中央集权的措施,不符合题意。故选D。

9.D

【详解】

依据所学知识可知,武则天当政时期,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使得唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治为“政启开元,治宏贞观”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

10.B

【详解】

依据所学可知,吐蕃人是今天藏族的祖先,很早就生活青藏高原一带。7世纪前期,松赞干布统一青藏高原,定都逻些。为巩固统治,他仿照唐朝的官制度,设置各级官府,建立了严密的军事组织,制定了严酷的法律,还命人创制了吐蕃文字。贞观时期,松赞干布多次遣使向唐求婚,唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入吐蕃,带去了大批的手工艺品和多种生产技术、医药书籍,大大有利于吐蕃经济、文化发展,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

11.D

【解析】依据所学知识可知,“水能载舟,亦能覆舟”,这句话的意思是,君主好比是船,百姓好比是水。水能够承载船行走,也能够把船掀翻。唐太宗从隋朝末年波澜壮阔的农民战争中,认识到人民群众力量的伟大。认为统治者要巩固自己的统治,必须给人民以生计让人民有稳定的生活,地主阶级的统治才能得以巩固。唐太宗的年号“贞观”,《贞观长歌》中的主人公是唐太宗。因此战国时期的思想家荀子提出了“水则载舟,亦则涩舟”的观点与唐太宗“水能载舟,亦能覆舟” 的观点一致,最适合作为《贞观长歌》中主人公的台词。故选D。

12.C

【详解】

结合所学知识可知,“水则载舟,亦能覆舟”意思是古代的君主就像船,老百姓就像是水,水可以载舟,也可以覆舟。唐太宗吸取隋亡教训,深刻认识到君舟民水的关系,对百姓存有敬畏之心,轻徭薄赋,发展生产,减轻民众负担,以此来稳固统治,这与“君舟民水”最接近,C项正确;材料中“君舟民水”强调的是君民关系、以民为本,“任用贤才,虚心纳谏”“勤于政事,戒奢从简”“重视人才选拔,扩充国学规模”均与材料主旨不符合,排除ABD三项。故选C项。

13.A

【详解】

根据“臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过,遂至灭亡。”可得出材料所反映的主旨是皇帝要听取大臣的意见,因此唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。A项正确;BCD项措施与材料中“臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过”的主旨不符,排除BCD项。故选A项。

14.A

【详解】

根据所学知识,唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,轻徭薄賦,劝课农桑, ①符合题意; 知人善任,虚怀纳谏 ,②符合题意;首创殿试的是武则天,不是唐太宗,③不符合题意;崇文抑武,大兴文治的北宋,④不符合题意。综上所述①②符合题意,故选A。

15.A

【详解】

依据题干“文成公主入藏”,结合所学知识,吐蕃是由古代藏族在青藏高原建立的政权,吐蕃王朝是西藏历史上第一个有明确史料记载的政权。A选项符合题意;故选:A。

16.C

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重,唐太宗吸取隋亡的教训,知人善任,虚心纳谏,经济上轻徭薄赋,发展生产,改善民族关系,积极对外交往,在位20余年,政治清明,经济发展,史称“贞观之治”,C项正确;魏征是唐朝唐太宗时期著名大臣,唐玄宗、宋太祖、明太祖与魏征得所处时间不符,排除ABD项。故选C项。

17. 李渊 长安

【解析】依据所学可知,在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵。618年称帝,建立唐朝,定都长安。

18.贞观之治 开元盛世

【详解】

结合所学知识可知,唐太宗在位期间,政治清明,经济发展,开创了唐朝的盛世局面,史称“贞观之治”,唐玄宗在位前期,唐朝进入了鼎盛时期,史称“开元盛世”;因此填写贞观之治,开元盛世。

19.贞观之治

【解析】结合所学知识可知,唐太宗的年号贞观,他在位时政治比较清明,经济发展快速,国力逐步强盛,历史上称其统治为“贞观之治”。

20.科举制度

【详解】

依据所学知识可知,隋炀帝时期,设置进士科,科举制度正式诞生,这种考试主要设立明经科和进士科,隋唐时期创立并逐步完善,直到清末宣告废除。

21.(1)唐朝:文成公主嫁给松赞干布;金城公主嫁到吐蕃。

元朝:原先进人黄河流域的契丹、女真等族已同汉民没有什么差别;形成了一个新的民族一一回族。

(2)政府设机构加强对边疆和少数民族地区的管辖。

(3)统治者的重视和恰当的民族政策。

(4)各民族之间经济文化交流不断加强,我国统一多民族国家得到进步巩固。

【解析】(1)结合所学知识可知,唐朝贞观时期,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,促进了唐朝和吐蕃友好;文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。元朝时期,蒙古等族人民成批迁往内地,汉族人也大量来到边疆,契丹、女真等族人民早已进入黄河流域,各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合。当时,许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族——回族。

(2)结合所学知识可知,与唐朝和元朝相比,清朝对边疆和少数民族地区的管辖的特点,是政府设机构加强对边疆和少数民族地区的管辖,如清朝在西藏设置驻藏大臣与册封的达赖、班禅共管西藏;设伊犁将军管辖新疆等。

(3)根据材料所述,结合所学知识可知,唐朝、元朝和清朝三朝的民族关系得以发展的主要原因是广大人民希望与周边民族和平共处,统治者的重视和恰当的民族政策。

(4)结合所学知识可知,各民族的融台和民族关系的发展,有利于加强各民族文化的交流,民族的优秀的文化彼此交融;有利于统一多民族国家的巩固和发展。

22.(1)开明的民族政策(2)有战有和,和为主流。 澶渊之盟(3)元朝 回族

(4)民族间的友好交往是民族关系发展的主流。(意思相近即可)

【解析】(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,材料一表明唐太宗实行的政策是:开明的民族政策;根据材料一中的“朕独爱之如一”,反映了唐朝实行的开明的民族政策。如唐太宗把文成公主嫁入吐蕃,密切唐蕃关系。

(2)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,宋朝民族关系呈现出的基本特点是:有战有和,和为主流。北宋与一少数民族经过多次战争后所缔结的著名的盟约叫澶渊之盟。1004年秋(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州城下射杀辽将萧挞览(一作凛)。辽由于自身原因,很早就通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷暗通关节。宋真宗也赞同议和,派曹利用前往辽营谈判,于十二月间(1005年1月)与辽订立和约,规定宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹。因澶州在宋朝亦称澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

(3)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,中央政府开始对西藏地区进行有效的管辖始于元朝;这一时期出现了民族融合的盛况,形成了一个新的民族是:回族;回族是中国分布最广的少数民族,在居住较集中的地方建有清真寺,又称礼拜寺。公元7世纪中叶,大批波斯和阿拉伯商人经海路和陆路来到中国的广州、泉州等沿 海城市以及内地的长安、开封等地定居。公元13世纪,蒙古军队西征,西域人大批迁入中国,吸收汉、蒙古、维吾尔等民族成分,逐渐形成了一个统一的民族—— 回族。

(4)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,对我国古代民族关系的认识是:民族间的友好交往是民族关系发展的主流。虽然此期间有战争,但是哈市以和为主。多民族的关系还是以不断融合的方式在发展,最终形成了一个统一的多民族国家。

23.(1)唐太宗、唐玄宗(2)贞观之治、开元盛世

(3)国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事

【详解】

(1)依据材料一“(贞观年间)”可知是指唐太宗时期,其年号为贞观;依据材料二“忆昔开元全盛日”可知是指唐玄宗时期,其统治前期年号为开元。

(2)结合所学知识,唐太宗时期吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流,开创了贞观之治;唐玄宗统治前期稳定政局,励精图治,重用贤能,开创了“开元盛世”,唐朝进入鼎盛时期。

(3)根据材料和所学知识,从政治、经济、社会、统治者个人等角度概括他们统治时期的共同特征:国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事。

24.(1)唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,重视发展生产,减轻农民的赋税劳役;同时注意戒奢从简,节制自己的享受欲望。他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐太宗“以人为镜”,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征,不断改正自己的错误。(5分)

(2)如要虚心听取别人的意见,改正自己的缺点,使自己不断进步。(言之有理即可)(5分)

【详解】

(1)本题考查贞观之治的相关知识,属识记层面要求,难度不大。根据材料和所学知识可知,唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,重视发展生产,减轻农民的赋税劳役;同时注意戒奢从简,节制自己的享受欲望。他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐太宗“以人为镜”,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征,不断改正自己的错误。

(2)本题考查启示类问题,属运用层面要求,根据材料、问题和所学知识有针对性回答即可。本题主题为善于用人,善于采纳意见,围绕这一主题作答即可,如:要虚心听取别人的意见,改正自己的缺点,使自己不断进步。

一、选择题(共16题)

1.在下列四本著作中,你最不能在哪本书中看到有关唐太宗的事迹?

A. B. C. D.

2.唐太宗知人善用,虚心纳谏,采取了以农为本、厉行节约等措施,同时大力平定外患,尊重民族风俗,稳固边疆,开创了天下大治的理想局面。这种“天下大治的理想局面”被称为

A.“开元盛世”

B.“文景之治”

C.“贞观之治”

D.“光武中兴”

3.提示历史之间的因果联系,是历史学习的重要方法。下列因果搭配错误的( )

A.尚书省——替皇帝起草政令 B.唐三彩——代表了唐代制陶业的突出成就

C.遣唐使——对日本的生产、生活和社会发展产生了深远影响 D.《 大唐西域记》——为后来研究中亚,印度的历史提供重要的材料

4.“安史之乱”爆发的主要原因( )

A.皇帝荒废朝政 B.杨贵妃得宠

C.发生灾荒 D.节度使权利膨胀

5.《旧唐书》记载隋末“万户则城郭空虚,千里则烟火断灭”。出现这种状况是因为

A.隋炀帝的残暴统治 B.隋朝统治时间短暂

C.隋炀帝派人赴流求 D.黄巢领导农民起义

6.唐朝政局可用下图表示,图中“?”处应为( )

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期

C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

7.女皇武则天留给后人的印象除了骄奢淫逸、跋扈专行等负面标签外,其实还有“政启开元,治宏贞观”这样的积极作为,还有在完善科举制度方面的以下贡献

A.创立明经科考儒家经书

B.创立进士科并扩大录取范围

C.开创殿试和武举

D.创立“贴经”和“八股文”

8.《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”传中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。“材料反映唐太宗的治国策略有

①吸取隋朝灭亡的教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④解除禁军将领的兵权

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

9.哪位帝王在位时期的统治被称为“政启开元,治宏贞观。”

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐玄宗 D.武则天

10.藏族的祖先是

A.突厥

B.吐蕃

C.回鹘

D.靺鞨

11.战国时期的思想家荀子提出了“水则载舟,亦则涩舟”的观点。它最适合作为以下哪部历史剧主人公的台词

A.《孔子》

B.《秦始皇》

C.《汉武大帝》

D.《贞观长歌》

12.唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。下列与之含义最接近的选项是( )

A.任用贤才,虚心纳谏 B.勤于政事,戒奢从简

C.轻徭薄赋,发展生产 D.重视人才选拔,扩充国学规模

13.“隋炀帝暴虐,臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过,遂至灭亡。”针对隋亡的这一教训,唐太宗采取的措施是( )

A.虚心纳谏 B.减少官吏 C.减省刑罚 D.轻徭薄赋

14.唐太宗从历史上认识到周、秦统治时间的长短在于统治者本身,周因“惟善是务,积功累德”,所以持久;秦因“恣其奢淫,好行刑罚”,故而短暂。他因此采取的措施是

①轻徭薄賦,劝课农桑 ②知人善任,虚怀纳谏

③首创殿试,完善科举 ④崇文抑武,大兴文治

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

15.民族交往在我国历史上写下了一段佳话。文成公主入藏带去了先进的生产技术,促进了吐蕃的发展与进步。吐蕃就是今天的( )

A.西藏 B.蒙古 C.新疆 D.云南

16.中共中央发布了改进工作作风的八项规定,大力提倡勤俭节约。中国古代就有一位“居安思危、戒奢以俭”的皇帝,他在魏征劝谏后,即能身体力行,持之以恒。这位皇帝是

A.唐玄宗 B.宋太祖 C.唐太宗 D.明太祖

二、非选择题(共8题)

17.在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚___________趁机起兵。618年称帝,建立唐朝,定都___________。

18. 唐太宗在位期间,开创了唐朝的盛世局面,史称“___________”,唐玄宗在位前期,唐朝进入了鼎盛时期,史称“___________”。

19.唐太宗时期,政治清明,经济发达,国力强盛,史称当时的统治为______。

20._____这种考试主要设立明经科和进士科,隋唐时期创立并逐步完善,直到清末宣告废除。

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一唐太宗说:“自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”640年唐太宗答应把宗室女文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布。8世纪,唐朝又把金域公主嫁到吐蕃,逐使唐蕃“和同为一家“。”

材料二元世祖仿效汉法进行改革,促进了民族关系的发展。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已同汉族没有什么差别。唐朝以来,不少定居中国的波斯人、阿拉伯人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,融合成一个新的民族一一回族。

材料三清朝在西藏设置驻藏大臣,还在伊犁、吉林、黑龙江、盛京、乌里雅苏台等地设立将军,大大加强了中央对边疆和少数民族地区的管辖。在清朝辽阔的疆域上,生活着汉、满、蒙、回、藏等五十多个民族,各民族之间的经济文化交流不断加强,我国统一多民族国家得到进一步巩固。

(1)分别写出唐朝和元朝民族融合的一则事例。

(2)与唐朝和元朝相比,清朝对边疆和少数民族地区的管辖有什么特点?

(3)材料所述三朝的民族关系得以发展的主要原因是什么?

(4)各民族的融台和民族关系的发展有何意义?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

材料二 宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,和辽、西夏、金议和。这使得宋和其他少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

材料三 洁白的哈达、温驯的藏羚羊、雄伟的布达拉宫……这就是我们美丽而圣洁的西藏。虽然当前“藏独”分子猖獗,但我们可以肯定地说:自古以来,西藏就是中国领土不可分割的一部分。

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行的什么政策?

(2)宋朝民族关系呈现出怎样的基本特点?北宋与一少数民族经过多次战争后所缔结的著名的盟约叫什么。

(3)中央政府开始对西藏地区进行有效的管辖始于哪一朝代?这一时期出现了民族融合的盛况,形成了哪一个新的民族?

(4)通过上述史实,谈谈你对我国古代民族关系的认识。

23.阅读下面材料,然后回答问题:

材料一 (贞观年间)天下大稔,流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人……东至东海,南极五岭,皆外户不闭……

——一一《资治通鉴》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万有室。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出

——一《资治通鉴》

(1)材料一和材料二分别描述的是谁统治时期的景象?

(2)历史上把他们统治的时期分别称为什么?

(3)根据材料概括他们统治时期的共同特征。

24.唐太宗说:“以史为镜,可以知兴替;人以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失。”

阅读材料后请回答:

(1)唐太宗是如何“以史为镜”“以人为镜”的?

(2)唐太宗“以人为镜”对你有什么启发?

参考答案

1.D

【解析】

题目中问的是“最不能”。分析四个选项,文成公主入藏发生在唐太宗时期,房玄龄是唐朝名相臣,贞观正是唐太宗的年号,《史记》由西汉司马迁所著,不可能出现唐朝历史,故选D项。

2.C

【详解】

结合所学可知,“开元盛世”出现在唐玄宗统治时期,“文景之治”是西汉汉文帝、汉景帝统治时期,“光武中兴”是东汉光武帝统治时期出现的,因此ABD均不符合题意。唐太宗统治时期,采取恰当措施,出现了政治清明,经济发展,国力加强,文教昌盛的局面,由于这一时期年号为“贞观”,所以,这一局面被称为“贞观之治”。因此,C正确,故选C。

3.A

【解析】结合所学知识可知,三省六部制的三省分工明确,中书省负责草拟颁布皇帝的诏书,门下省负责审核政令,尚书省负责执行国家的政令。故A搭配错误;唐三彩是唐朝瓷器中的艺术精品,代表了唐代制陶业的突出成就。故B搭配错误;日本遣唐使回国后,对日本的生产、生活和社会发展产生了深远影响。故C搭配正确;玄奘所著的《 大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛的历史和佛学的重要典籍。故D搭配正确。A符合题意,故选A。

4.D

【详解】

结合所学知识分析,唐玄宗统治后期,节度使不仅拥有长期受自己控制的军队,还兼管着当地的民政、财赋,很快发展成强大的地方割据势力,直接导致了安史之乱的爆发;因此只有选项D符合题意,故选D。

5.A

【详解】

“万户则城郭空虚,千里则烟火断灭”反映的隋朝末年的悲惨景象,根本原因是隋炀帝的暴政,故选A;BC两项不是根本原因,排除;唐朝末年黄巢领导农民起义,排除D。

6.C

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,C项正确;唐太宗统治时期政治清明,被称为“贞观之治”,排除A、B选项;唐玄宗统治后期,当时的皇帝渐渐贪图享乐,宠爱杨贵妃,不理政事,他还任用 奸臣为丞相,造成朝政混乱,导致以边将安禄山和史思明为首的叛乱,历史上称之为“安史之乱”,排除D项。故选C项。

7.C

【解析】依据所学知识可知,武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试。A项唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目,创立明经科考儒家经书;B项创立进士科的是隋炀帝,标志着科举制度的创立;D项创立“贴经”和“八股文”是明朝时期。所以C项符合题意,故选C。

8.D

【详解】

根据题干材料并结合所学知识可知,反映唐太宗的治国策略有吸取隋朝灭亡的教训、任用贤才、虚心纳谏。所以①②③正确,选项D符合题意;选项④解除禁军将领的兵权,属于北宋加强中央集权的措施,不符合题意。故选D。

9.D

【详解】

依据所学知识可知,武则天当政时期,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使得唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治为“政启开元,治宏贞观”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

10.B

【详解】

依据所学可知,吐蕃人是今天藏族的祖先,很早就生活青藏高原一带。7世纪前期,松赞干布统一青藏高原,定都逻些。为巩固统治,他仿照唐朝的官制度,设置各级官府,建立了严密的军事组织,制定了严酷的法律,还命人创制了吐蕃文字。贞观时期,松赞干布多次遣使向唐求婚,唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入吐蕃,带去了大批的手工艺品和多种生产技术、医药书籍,大大有利于吐蕃经济、文化发展,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

11.D

【解析】依据所学知识可知,“水能载舟,亦能覆舟”,这句话的意思是,君主好比是船,百姓好比是水。水能够承载船行走,也能够把船掀翻。唐太宗从隋朝末年波澜壮阔的农民战争中,认识到人民群众力量的伟大。认为统治者要巩固自己的统治,必须给人民以生计让人民有稳定的生活,地主阶级的统治才能得以巩固。唐太宗的年号“贞观”,《贞观长歌》中的主人公是唐太宗。因此战国时期的思想家荀子提出了“水则载舟,亦则涩舟”的观点与唐太宗“水能载舟,亦能覆舟” 的观点一致,最适合作为《贞观长歌》中主人公的台词。故选D。

12.C

【详解】

结合所学知识可知,“水则载舟,亦能覆舟”意思是古代的君主就像船,老百姓就像是水,水可以载舟,也可以覆舟。唐太宗吸取隋亡教训,深刻认识到君舟民水的关系,对百姓存有敬畏之心,轻徭薄赋,发展生产,减轻民众负担,以此来稳固统治,这与“君舟民水”最接近,C项正确;材料中“君舟民水”强调的是君民关系、以民为本,“任用贤才,虚心纳谏”“勤于政事,戒奢从简”“重视人才选拔,扩充国学规模”均与材料主旨不符合,排除ABD三项。故选C项。

13.A

【详解】

根据“臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过,遂至灭亡。”可得出材料所反映的主旨是皇帝要听取大臣的意见,因此唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。A项正确;BCD项措施与材料中“臣下钳口(闭口不语),卒令不闻其过”的主旨不符,排除BCD项。故选A项。

14.A

【详解】

根据所学知识,唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,轻徭薄賦,劝课农桑, ①符合题意; 知人善任,虚怀纳谏 ,②符合题意;首创殿试的是武则天,不是唐太宗,③不符合题意;崇文抑武,大兴文治的北宋,④不符合题意。综上所述①②符合题意,故选A。

15.A

【详解】

依据题干“文成公主入藏”,结合所学知识,吐蕃是由古代藏族在青藏高原建立的政权,吐蕃王朝是西藏历史上第一个有明确史料记载的政权。A选项符合题意;故选:A。

16.C

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重,唐太宗吸取隋亡的教训,知人善任,虚心纳谏,经济上轻徭薄赋,发展生产,改善民族关系,积极对外交往,在位20余年,政治清明,经济发展,史称“贞观之治”,C项正确;魏征是唐朝唐太宗时期著名大臣,唐玄宗、宋太祖、明太祖与魏征得所处时间不符,排除ABD项。故选C项。

17. 李渊 长安

【解析】依据所学可知,在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵。618年称帝,建立唐朝,定都长安。

18.贞观之治 开元盛世

【详解】

结合所学知识可知,唐太宗在位期间,政治清明,经济发展,开创了唐朝的盛世局面,史称“贞观之治”,唐玄宗在位前期,唐朝进入了鼎盛时期,史称“开元盛世”;因此填写贞观之治,开元盛世。

19.贞观之治

【解析】结合所学知识可知,唐太宗的年号贞观,他在位时政治比较清明,经济发展快速,国力逐步强盛,历史上称其统治为“贞观之治”。

20.科举制度

【详解】

依据所学知识可知,隋炀帝时期,设置进士科,科举制度正式诞生,这种考试主要设立明经科和进士科,隋唐时期创立并逐步完善,直到清末宣告废除。

21.(1)唐朝:文成公主嫁给松赞干布;金城公主嫁到吐蕃。

元朝:原先进人黄河流域的契丹、女真等族已同汉民没有什么差别;形成了一个新的民族一一回族。

(2)政府设机构加强对边疆和少数民族地区的管辖。

(3)统治者的重视和恰当的民族政策。

(4)各民族之间经济文化交流不断加强,我国统一多民族国家得到进步巩固。

【解析】(1)结合所学知识可知,唐朝贞观时期,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,促进了唐朝和吐蕃友好;文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。元朝时期,蒙古等族人民成批迁往内地,汉族人也大量来到边疆,契丹、女真等族人民早已进入黄河流域,各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合。当时,许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族——回族。

(2)结合所学知识可知,与唐朝和元朝相比,清朝对边疆和少数民族地区的管辖的特点,是政府设机构加强对边疆和少数民族地区的管辖,如清朝在西藏设置驻藏大臣与册封的达赖、班禅共管西藏;设伊犁将军管辖新疆等。

(3)根据材料所述,结合所学知识可知,唐朝、元朝和清朝三朝的民族关系得以发展的主要原因是广大人民希望与周边民族和平共处,统治者的重视和恰当的民族政策。

(4)结合所学知识可知,各民族的融台和民族关系的发展,有利于加强各民族文化的交流,民族的优秀的文化彼此交融;有利于统一多民族国家的巩固和发展。

22.(1)开明的民族政策(2)有战有和,和为主流。 澶渊之盟(3)元朝 回族

(4)民族间的友好交往是民族关系发展的主流。(意思相近即可)

【解析】(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,材料一表明唐太宗实行的政策是:开明的民族政策;根据材料一中的“朕独爱之如一”,反映了唐朝实行的开明的民族政策。如唐太宗把文成公主嫁入吐蕃,密切唐蕃关系。

(2)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,宋朝民族关系呈现出的基本特点是:有战有和,和为主流。北宋与一少数民族经过多次战争后所缔结的著名的盟约叫澶渊之盟。1004年秋(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州城下射杀辽将萧挞览(一作凛)。辽由于自身原因,很早就通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷暗通关节。宋真宗也赞同议和,派曹利用前往辽营谈判,于十二月间(1005年1月)与辽订立和约,规定宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹。因澶州在宋朝亦称澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

(3)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,中央政府开始对西藏地区进行有效的管辖始于元朝;这一时期出现了民族融合的盛况,形成了一个新的民族是:回族;回族是中国分布最广的少数民族,在居住较集中的地方建有清真寺,又称礼拜寺。公元7世纪中叶,大批波斯和阿拉伯商人经海路和陆路来到中国的广州、泉州等沿 海城市以及内地的长安、开封等地定居。公元13世纪,蒙古军队西征,西域人大批迁入中国,吸收汉、蒙古、维吾尔等民族成分,逐渐形成了一个统一的民族—— 回族。

(4)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,对我国古代民族关系的认识是:民族间的友好交往是民族关系发展的主流。虽然此期间有战争,但是哈市以和为主。多民族的关系还是以不断融合的方式在发展,最终形成了一个统一的多民族国家。

23.(1)唐太宗、唐玄宗(2)贞观之治、开元盛世

(3)国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事

【详解】

(1)依据材料一“(贞观年间)”可知是指唐太宗时期,其年号为贞观;依据材料二“忆昔开元全盛日”可知是指唐玄宗时期,其统治前期年号为开元。

(2)结合所学知识,唐太宗时期吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流,开创了贞观之治;唐玄宗统治前期稳定政局,励精图治,重用贤能,开创了“开元盛世”,唐朝进入鼎盛时期。

(3)根据材料和所学知识,从政治、经济、社会、统治者个人等角度概括他们统治时期的共同特征:国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事。

24.(1)唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,重视发展生产,减轻农民的赋税劳役;同时注意戒奢从简,节制自己的享受欲望。他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐太宗“以人为镜”,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征,不断改正自己的错误。(5分)

(2)如要虚心听取别人的意见,改正自己的缺点,使自己不断进步。(言之有理即可)(5分)

【详解】

(1)本题考查贞观之治的相关知识,属识记层面要求,难度不大。根据材料和所学知识可知,唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,重视发展生产,减轻农民的赋税劳役;同时注意戒奢从简,节制自己的享受欲望。他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐太宗“以人为镜”,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征,不断改正自己的错误。

(2)本题考查启示类问题,属运用层面要求,根据材料、问题和所学知识有针对性回答即可。本题主题为善于用人,善于采纳意见,围绕这一主题作答即可,如:要虚心听取别人的意见,改正自己的缺点,使自己不断进步。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源