第19课 清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 485.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 13:57:17 | ||

图片预览

文档简介

3.19清朝前期社会经济的发展

一、选择题(共16题)

1.明朝时商品经济相当活跃,全国性的商贸城市有( )

A.洛阳和长安 B.开封和临安 C.北京和南京 D.北京和洛阳

2.下列有关清朝经济和社会发展的表现中,符合史实的一项是

A.耕地面积不断缩小

B.出现了市和坊

C.推广玉米,甘薯等农作物

D.人口大幅度减少

3.明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,新安和山右所指的商帮分别是

A.苏商和浙商 B.浙商和晋商 C.徽商和晋商 D.晋商和徽商

4.清朝前期,江南出现“妇女半边天”的说法,南京云锦织造中生成了“七上八下”的成语(用 “七个范子、八个障子”打理杂乱无章的丝线)。材料中的行业最可能是

A.种植业 B.水利业 C.交通业 D.纺织业

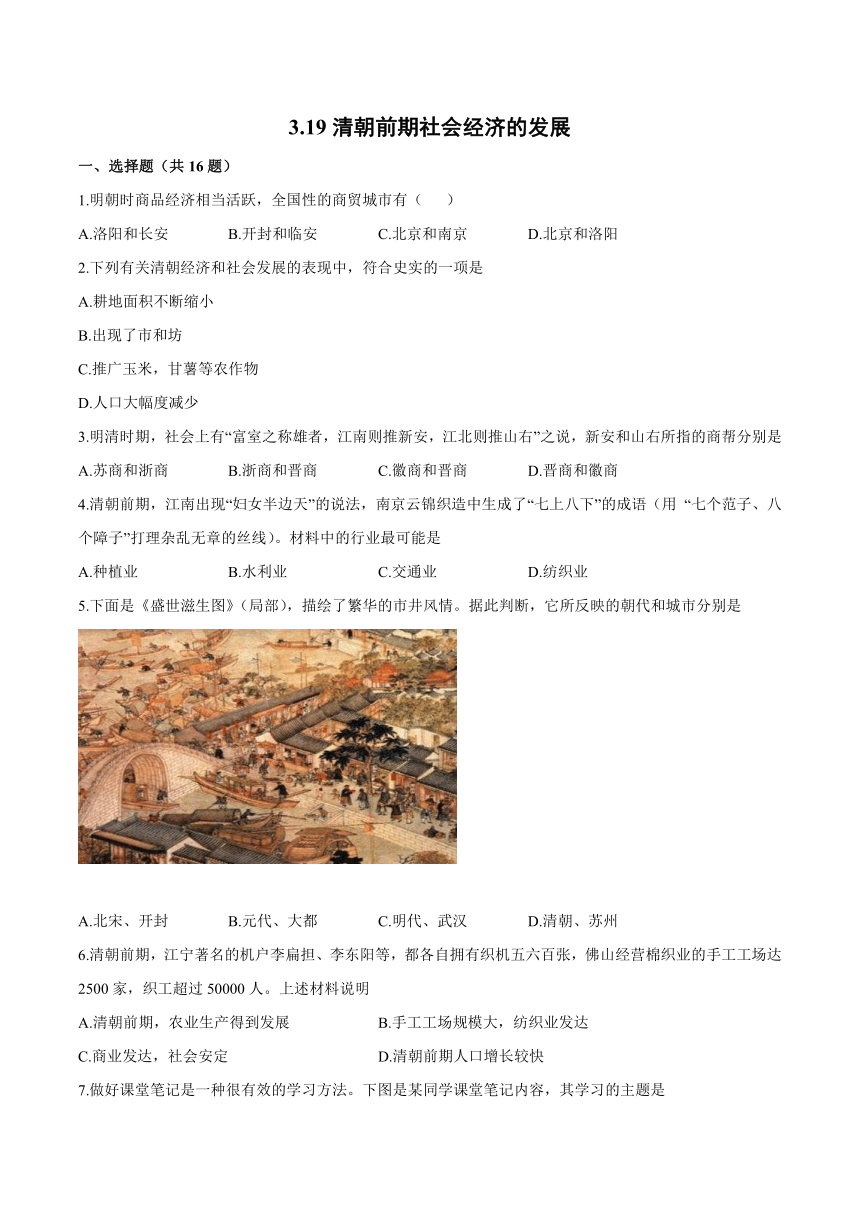

5.下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

6.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。上述材料说明

A.清朝前期,农业生产得到发展 B.手工工场规模大,纺织业发达

C.商业发达,社会安定 D.清朝前期人口增长较快

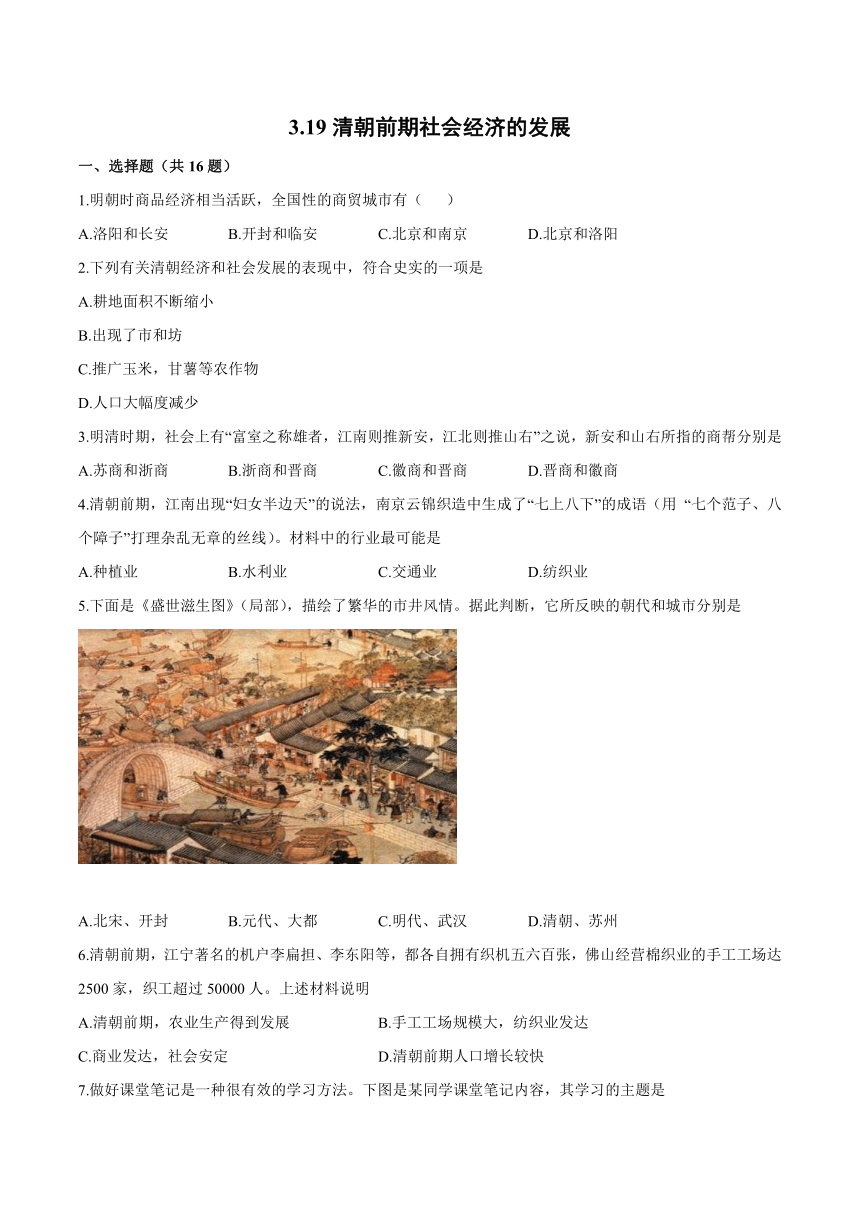

7.做好课堂笔记是一种很有效的学习方法。下图是某同学课堂笔记内容,其学习的主题是

A.唐朝的对外交往 B.宋朝的商业繁荣

C.元朝的海外贸易 D.明清的经济发展

8.清朝流行的歌谣:“苏杭丝,松江锦:景德瓷,扬州盐……”这反映了

A.农业的发展

B.手工业的发展

C.商业的繁荣

D.人地矛盾突出

9.有人估算,十七、十八世纪,约占世界总产量一半的白银输入中国,大多成为流通货币。这反映出当时中国

A.君主专制强化 B.商品经济发达

C.科技领先世界 D.农业经济衰落

10.下列不能反映“机户出资,机工出力”的历史现象的是( )

A.江宁著名的机户李扁担

B.四川地区出现了世界上最早的纸币——交子

C.佛山镇经营棉织业的手工工场

D.江宁著名机户李东阳

11.清初的统治者进入中原地区后,认为“国之大计”是

A.农业生产 B.手工业生产 C.商业贸易 D.中央集权

12.从下表中能提取到的信息是

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5793576

1685年(康熙二十四年) 6078430

1724年(雍正二年) 6837914

1766年(乾隆三十一年) 7414495

A.1661年到1766年耕地面积大大增加

B.1661年到1766年广大劳动人民辛勤劳作

C.统治者重视农业生产,推行垦荒政策

D.清朝前期统一多民族国家进一步巩固

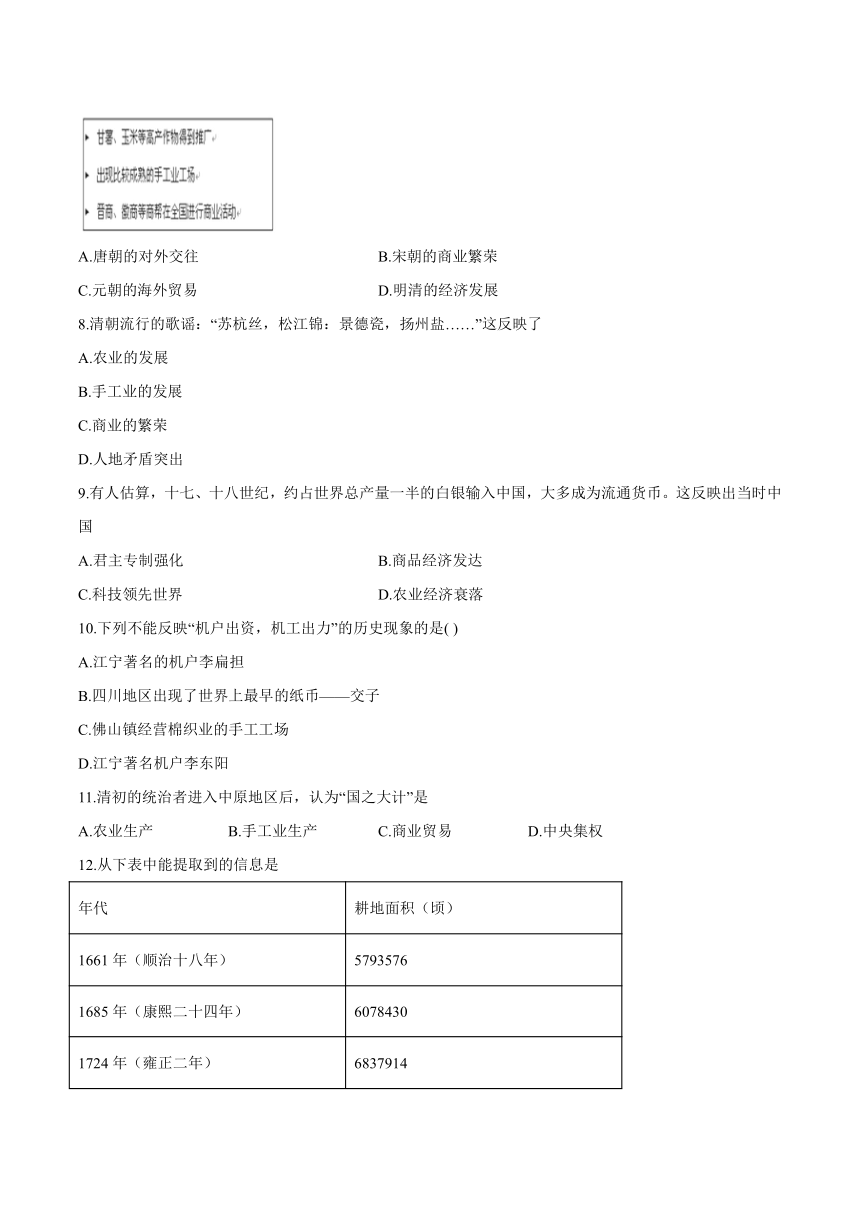

13.下图所示物品产生的根本原因是

A.对外贸易的迅速发展 B.手工业的迅速发展

C.商品经济的迅速发展 D.中央集权的不断加强

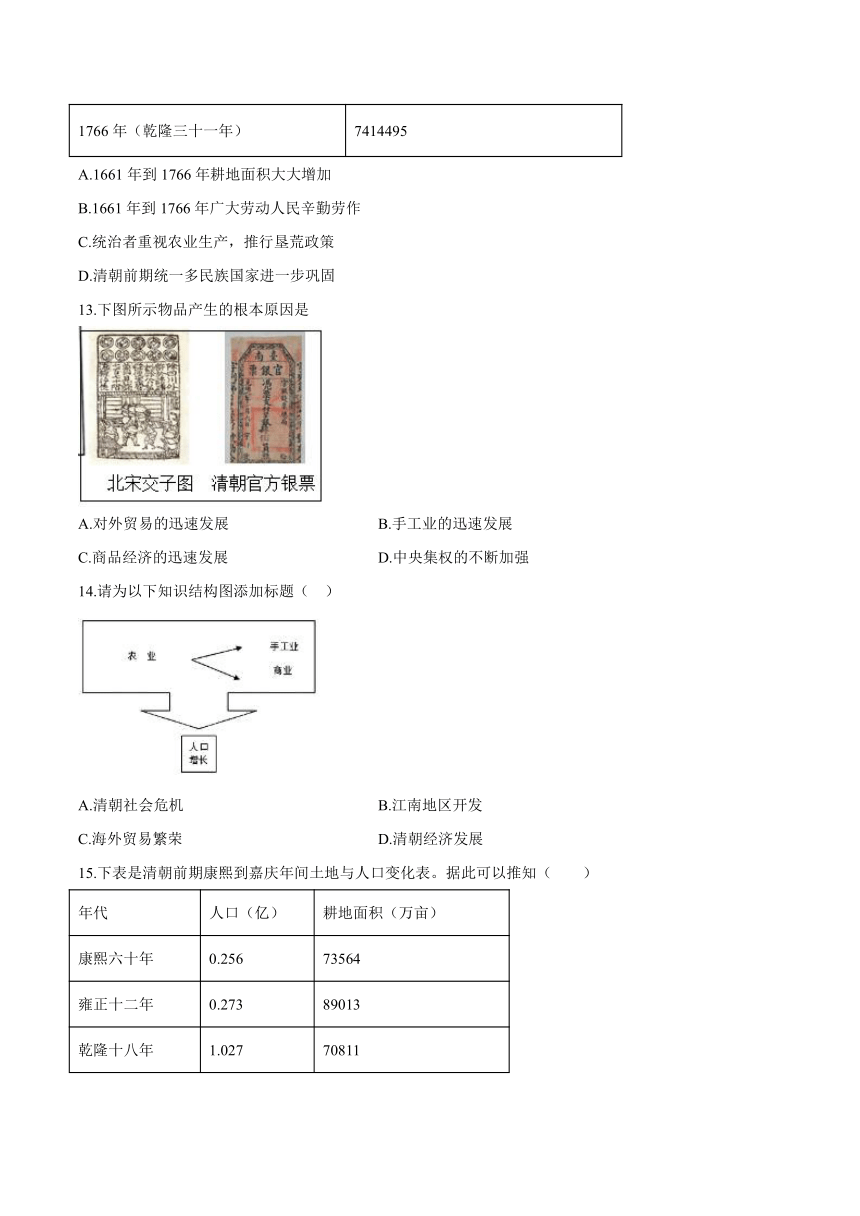

14.请为以下知识结构图添加标题( )

A.清朝社会危机 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济发展

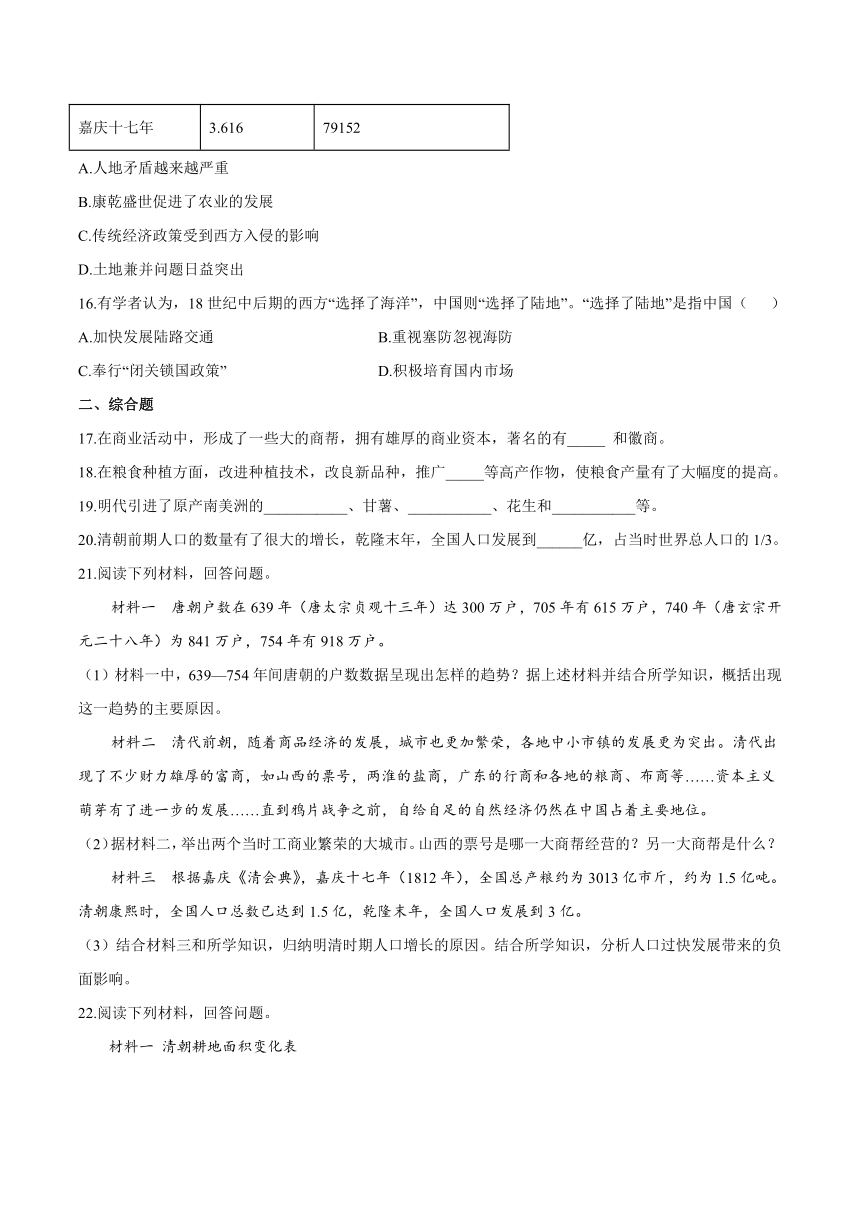

15.下表是清朝前期康熙到嘉庆年间土地与人口变化表。据此可以推知( )

年代 人口(亿) 耕地面积(万亩)

康熙六十年 0.256 73564

雍正十二年 0.273 89013

乾隆十八年 1.027 70811

嘉庆十七年 3.616 79152

A.人地矛盾越来越严重

B.康乾盛世促进了农业的发展

C.传统经济政策受到西方入侵的影响

D.土地兼并问题日益突出

16.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国则“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国( )

A.加快发展陆路交通 B.重视塞防忽视海防

C.奉行“闭关锁国政策” D.积极培育国内市场

二、综合题

17.在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,著名的有_____ 和徽商。

18.在粮食种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广_____等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

19.明代引进了原产南美洲的___________、甘薯、___________、花生和___________等。

20.清朝前期人口的数量有了很大的增长,乾隆末年,全国人口发展到______亿,占当时世界总人口的1/3。

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝户数在639年(唐太宗贞观十三年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元二十八年)为841万户,754年有918万户。

(1)材料一中,639—754年间唐朝的户数数据呈现出怎样的趋势?据上述材料并结合所学知识,概括出现这一趋势的主要原因。

材料二 清代前朝,随着商品经济的发展,城市也更加繁荣,各地中小市镇的发展更为突出。清代出现了不少财力雄厚的富商,如山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等……资本主义萌芽有了进一步的发展……直到鸦片战争之前,自给自足的自然经济仍然在中国占着主要地位。

(2)据材料二,举出两个当时工商业繁荣的大城市。山西的票号是哪一大商帮经营的?另一大商帮是什么?

材料三 根据嘉庆《清会典》,嘉庆十七年(1812年),全国总产粮约为3013亿市斤,约为1.5亿吨。清朝康熙时,全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年,全国人口发展到3亿。

(3)结合材料三和所学知识,归纳明清时期人口增长的原因。结合所学知识,分析人口过快发展带来的负面影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

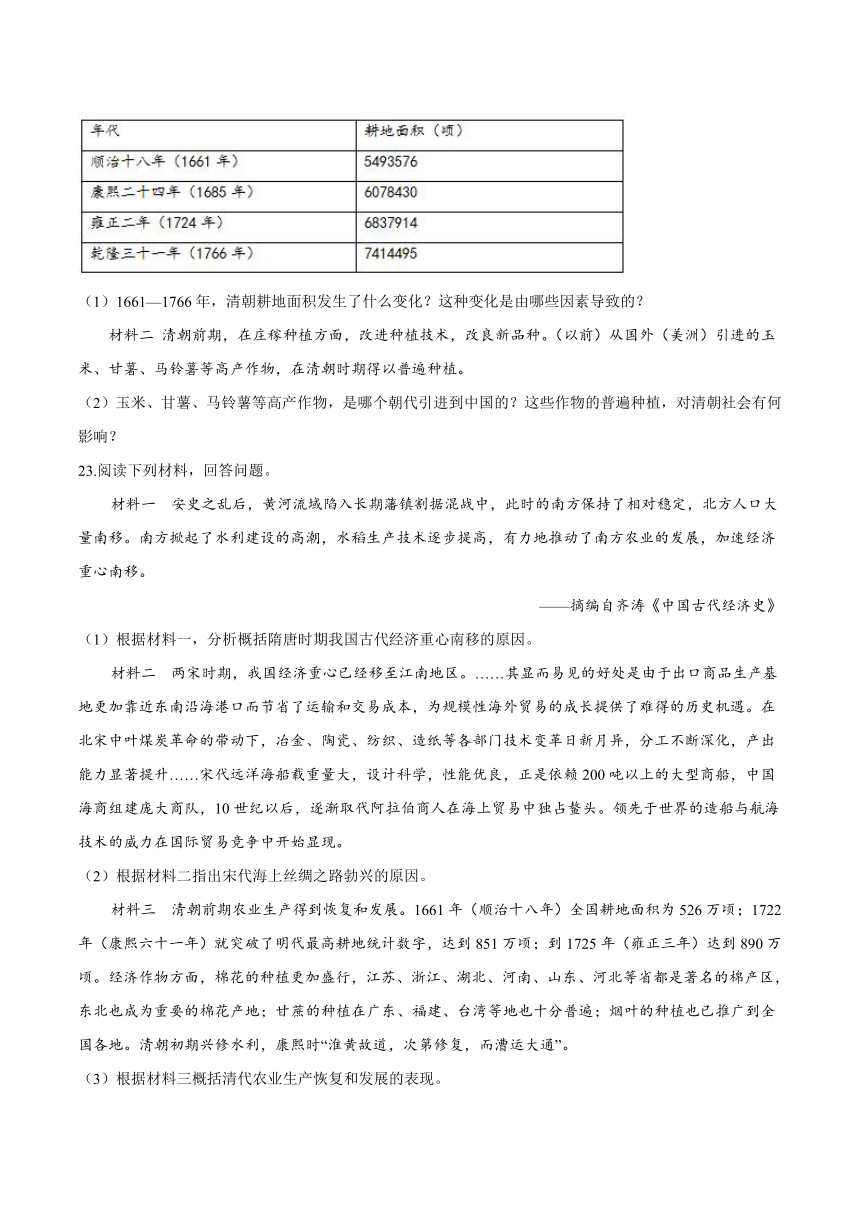

材料一 清朝耕地面积变化表

(1)1661—1766年,清朝耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

材料二 清朝前期,在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种。(以前)从国外(美洲)引进的玉米、甘薯、马铃薯等高产作物,在清朝时期得以普遍种植。

(2)玉米、甘薯、马铃薯等高产作物,是哪个朝代引进到中国的?这些作物的普遍种植,对清朝社会有何影响?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定,北方人口大量南移。南方掀起了水利建设的高潮,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一,分析概括隋唐时期我国古代经济重心南移的原因。

材料二 两宋时期,我国经济重心已经移至江南地区。……其显而易见的好处是由于出口商品生产基地更加靠近东南沿海港口而节省了运输和交易成本,为规模性海外贸易的成长提供了难得的历史机遇。在北宋中叶煤炭革命的带动下,冶金、陶瓷、纺织、造纸等各部门技术变革日新月异,分工不断深化,产出能力显著提升……宋代远洋海船载重量大,设计科学,性能优良,正是依赖200吨以上的大型商船,中国海商组建庞大商队,10世纪以后,逐渐取代阿拉伯商人在海上贸易中独占鳌头。领先于世界的造船与航海技术的威力在国际贸易竞争中开始显现。

(2)根据材料二指出宋代海上丝绸之路勃兴的原因。

材料三 清朝前期农业生产得到恢复和发展。1661年(顺治十八年)全国耕地面积为526万顷;1722年(康熙六十一年)就突破了明代最高耕地统计数字,达到851万顷;到1725年(雍正三年)达到890万顷。经济作物方面,棉花的种植更加盛行,江苏、浙江、湖北、河南、山东、河北等省都是著名的棉产区,东北也成为重要的棉花产地;甘蔗的种植在广东、福建、台湾等地也十分普遍;烟叶的种植也已推广到全国各地。清朝初期兴修水利,康熙时“淮黄故道,次第修复,而漕运大通”。

(3)根据材料三概括清代农业生产恢复和发展的表现。

24.以前的朝代大都有修建长城,而清朝为什么不修建?为什么说长城是中华民族的象征?为什么说故宫体现了明清大一统气派?请问回答这两个问题要从哪些方面入手?

参考答案

1.C

【详解】

根据所学可知,明朝的全国性商贸城市有北京和南京,还出现了数十座较大的商业城市,C项符合题意;ABD项与史实不符,故选C。

2.C

【解析】依据所学知识可知,清朝前期,耕地面积不断增加,大片荒芜的土地得到开垦;在粮食种植方面,改进种植技术,推广新良种,推广玉米,甘薯等高产农作物,C项符合题意;清朝前期,统治者采取了一系列恢复社会经济发展的措施,经济发展,国力增强,人口大幅度增加;市和坊在唐朝时期就出现了。由此可知ABD三项不符合史实。故选C。

3.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,江南徽州府商人组成的徽商。因此材料江南新安在安徽,指徽商;江北山右在山西,指晋商。选项C符合题意;选项ABD不符合题意。故选C。

4.D

【详解】

据材料“南京云锦织造”可知,这是纺织业中的丝织业,D项正确;材料中“七个范子、八个障子”打理杂乱无章的丝线,这是丝织业中生产的状况,与种植业无关,排除A项;材料未涉及“水利业”,排除B项;材料未涉及“交通业”,只是强调在纺织业中妇女的地位,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】

根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】

材料“机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人”可知,清朝前期已经出现手工工场,同时体现出当时纺织业的发达,故B项正确;材料反映的是清朝前期手工业发展状况,属于手工业方面的内容,与农业、商业发展无关,与人口的增长无关,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】

从图片中的“晋商”等可以看出,商帮出现于明清时期,D项正确;唐、宋、元时期都没有商帮,排除ABC项。故选D项。

8.B

【详解】

清朝流行的歌谣:“苏杭丝,松江锦:景德瓷,扬州盐……”这反映了手工业的发展。棉纺织业在明代已从南方推向北方,苏州是明代的丝织业中心,南京在清代后来居上。明清时期,景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,畅销海内外,B符合题意。ACD项内容题干材料中没有体现,不符合题意,故选择B。

9.B

【详解】

依据课本所学可知,明清时期,商品经济空前活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,推动了商业的发展。货币是商品经济繁荣的产物。B项符合题意;ACD三项不合题意,故选择B。

10.B

【详解】

“机户出资,机工出力”体现了雇佣与被雇佣的关系,是明朝中后期出现的资本主义萌芽。ACD选项中出现的机户、手工工场都属于明朝中后期出现的资本主义萌芽,能反映“机户出资,机工出力”的历史现象。故ACD不符合题意。北宋前期,四川地区出现了世界上最早的纸币——交子。北宋前期还未出现“机户出资,机工出力”的资本主义萌芽,故B不能反映“机户出资,机工出力”的历史现象,符合题意。故选B。

11.A

【详解】

依据所学知识可知,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故A正确;BCD与题意不符,排除。综上答案A。

12.A

【详解】

根据表格数据可知,1661年到1766年耕地面积不断上升,大大增加,A符合题意;表格数据只有耕地面积上升的内容,不能体现广大劳动人民辛勤劳作,B不符合题意;耕地面积大大增加的原因是统治者重视农业生产,推行垦荒政策,但是不能从表格中提取到这个信息,C不符合题意;从表格耕地面积上涨的数据中不能获取清朝前期统一多民族国家进一步巩固的信息,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

13.C

【详解】

依据图片“北宋交子图”、“清朝官方银票”可知反映的是纸币的出现,商贸的繁荣促进了货币交易量的增长,但长期以来市场上流通的金属货币,携带很不方便因此北宋前期四川地区出现了交子,这是世界上最早的纸币,故纸币产生的根本原因是商品经济的迅速发展,故C正确;图片不能反映对外贸易的迅速发展、手工业的迅速发展、中央集权的不断加强,故A、B、D错误。综上答案C。

14.D

【详解】

根据所学知识可知,清朝农业发展,促进了手工业和商业的发展,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大增长,故D正确;社会危机不能使人口增长,故排除A项;江南地区开发促进江南的发展,不能使全国人民增长,故排除B项;海外贸易的繁荣与人口增长无关,故排除C项。故选D。

15.A

【详解】

依据表格给出的数据表明人地矛盾越来越严重。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦地,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成伤害压力,影响了经济的持续发展,所以A项符合题意。由此分析BCD三项均从表格中体现不出来,不符合题意,排除,故选A。

16.C

【详解】

西方选择了海洋,指新航路开辟后,西方国家通过海上路线,疯狂对外殖民扩张。选择陆地则是指针对殖民扩张采取了闭关锁国政策,中国选择了陆地,则指中国实行闭关锁国政策,严格限制对外交往,严格限制外国人来华,严格限制中国人出海。以此防止西方殖民势力的渗透。选项ABD不符合18世纪中国的情况。故选C。

17.晋商

【解析】依据所学知识可知,清朝前期商品经济的发达,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,著名的有晋商和徽商。

18.玉米、甘薯

【解析】依据所学知识可知,清朝前期,在粮食种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

19.玉米 马铃薯 向日葵

【详解】

结合所学知识可知,明朝时,农业在前代基础上继续发展。明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

20.3

【解析】依据所学知识可知,清朝前期人口的数量有了很大的增长,乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。

21.(1)持续增长(上升)。唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝在位期间都重视发展生产,经济繁荣,国泰民安。

(2)北京、广州;晋商;徽商。

(3)社会稳定,经济发展,粮食产量提高和高产作物的引入、改良和推广。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一,结合所学知识可知,639—754年间唐朝的户数数据呈现出持续增长的趋势。出现这一趋势的主要原因是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝在位期间都重视发展生产,经济繁荣,国泰民安。

(2)根据材料二“清代前朝,随着商品经济的发展,城市也更加繁荣,各地中小市镇的发展更为突出”,结合所学知识可知,当时清朝工商业繁荣的大城市,如北京、广州。山西的票号是山西商人组成的晋商商帮经营的;与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,明清时期人口增长的原因是社会稳定,经济发展,粮食产量提高和高产作物的引入、改良和推广。清朝庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

22.(1)变化:增加、增长等。(能表明这个意思即可得分)

因素:国家统一、社会安定(答出,社会安定或稳定即可);国家(政府)重视农业生产;大力推行垦荒政策;人口快速增长也促使垦荒数量增加(能答出,人口增长即可);人民的辛勤劳作等。(任意两点即可得分)。

(2)朝代:明朝。

影响:这些作物的引进,提高了粮食产量,能够养活更多的人口,缓解人口增长的压力;有利于社会的稳定,也有利于人口的增加。(学生能有其他表述且言之成理,也可得分。)

【详解】

(1)变化:根据材料一表格数据可以看出,清朝的耕地面积出现了增长。结合所学内容可知导致这些变化的因素是国家统一、社会安定;国家(政府)重视农业生产;大力推行垦荒政策;人口快速增长也促使垦荒数量增加;人民的辛勤劳作等。

(2)结合所学内容可知,明朝引进了玉米、甘薯等高产作物。带来的影响主要是这些作物的引进,提高了粮食产量,能够养活更多的人口,缓解人口增长的压力;有利于社会的稳定,也有利于人口的增加。

23.(1)北方长期战乱,社会动荡,不利于经济发展;南方社会相对稳定,中原人口大量南迁,给南方带去了大量劳动力,兴修水利,生产技术提高,促进了南方经济的发展和经济重心南移。

(2)手工业制造实力雄厚,为海上丝路贸易提供了丰富的商品;经济重心南移,商品生产基地靠近海港,利于海路贸易(或海路贸易成本相对较低);造船和航海技术领先世界。

(3)耕地面积不断扩大,经济作物的种植进一步发展,兴修水利。

【详解】

(1)根据材料一“安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定,北方人口大量南移”可归纳出北方长期战乱,社会动荡,不利于经济发展;南方社会相对稳定,中原人口大量南迁,给南方带去了大量劳动力,根据“南方掀起了水利建设的高潮,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。”可归纳出兴修水利,生产技术提高,促进了南方经济的发展和经济重心南移。

(2)根据“在北宋中叶煤炭革命的带动下,冶金、陶瓷、纺织、造纸等各部门技术变革日新月异,分工不断深化,产出能力显著提升”可归纳出手工业制造实力雄厚,为海上丝路贸易提供了丰富的商品;根据“ 两宋时期,我国经济重心已经移至江南地区。……其显而易见的好处是由于出口商品生产基地更加靠近东南沿海港口而节省了运输和交易成本,为规模性海外贸易的成长提供了难得的历史机遇”可归纳出经济重心南移,商品生产基地靠近海港,利于海路贸易(或海路贸易成本相对较低);根据“宋代远洋海船载重量大,设计科学,性能优良,正是依赖200吨以上的大型商船,中国海商组建庞大商队,10世纪以后,逐渐取代阿拉伯商人在海上贸易中独占鳌头”可归纳出造船和航海技术领先世界。

(3)根据材料三“1661年(顺治十八年)全国耕地面积为526万顷;1722年(康熙六十一年)就突破了明代最高耕地统计数字,达到851万顷;到1725年(雍正三年)达到890万顷”可归纳出耕地面积不断扩大,根据“经济作物方面,棉花的种植更加盛行,江苏、浙江、湖北、河南、山东、河北等省都是著名的棉产区,东北也成为重要的棉花产地……”可归纳出经济作物的种植进一步发展,根据“清朝初期兴修水利”可归纳出兴修水利。

24.关于第一个问题:①要了解长城的作用;②知道长城修建的背景;③联系清朝为巩固统一的多民族国家所采取的措施;④对比明清两朝的疆域图;⑤明确什么是中华民族的品质,什么是中华民族的精神;⑥注意把握民族关系问题。 关 于第二个问题:①理解大一统的含义;②要考虑故宫营建时明清两朝的国情;③引导学生从故宫建筑的命名、故宫建筑的布局特点、故宫的规模、建筑的色彩、材质 和尺度、建筑的风格、太和殿的规模来分析;④从建立到建都,经历两个朝代,两个民族,感受民族的包容性;⑤如此大规模建筑的营建必须具备什么样的条件等。

【详解】

依据课本所学,秦朝修筑长城是为了抵御北方匈奴的入侵;明代修筑长城主要是为了防御北方游牧民族的攻击。而清朝前期国家实力强大,其疆域将长城以北许多地区包括在内,长城失去了防御功效;康熙帝推行比较开明的民族政策,与各民族和平相处。由此可从长城的作用、长城修建的背景、清朝对边疆民族的措施、清朝的疆域等方面入手。

根据所学知识,万里长城是人类建筑史上罕见的古代军事防御工程,长城凝聚着我们祖先的血汗和智慧,是中华民族的象征。长城是为了抵抗外族侵略而建造的,逐渐变成国人抵抗侵略、坚强不屈的象征,体现了中华民族的凝聚力,同时体现了中华民族的爱国精神,长城也是人民智慧坚强勤奋开拓进取的表现,所以说长城是中华民族精神的象征。故从中华民族的品质、精神等方面分析。

依据题干“故宫体现了明清大一统气派”,首先要知道明清大一统的含义;再了解故宫营建时明清两朝的国情;故宫建筑的命名、故宫建筑的布局特点、故宫的规模、建筑的色彩、材质 和尺度、建筑的风格、太和殿的规模来分析;故宫经历两个朝代,两个民族,感受民族的包容性;故宫营建必须具备的条件等。

一、选择题(共16题)

1.明朝时商品经济相当活跃,全国性的商贸城市有( )

A.洛阳和长安 B.开封和临安 C.北京和南京 D.北京和洛阳

2.下列有关清朝经济和社会发展的表现中,符合史实的一项是

A.耕地面积不断缩小

B.出现了市和坊

C.推广玉米,甘薯等农作物

D.人口大幅度减少

3.明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,新安和山右所指的商帮分别是

A.苏商和浙商 B.浙商和晋商 C.徽商和晋商 D.晋商和徽商

4.清朝前期,江南出现“妇女半边天”的说法,南京云锦织造中生成了“七上八下”的成语(用 “七个范子、八个障子”打理杂乱无章的丝线)。材料中的行业最可能是

A.种植业 B.水利业 C.交通业 D.纺织业

5.下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

6.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。上述材料说明

A.清朝前期,农业生产得到发展 B.手工工场规模大,纺织业发达

C.商业发达,社会安定 D.清朝前期人口增长较快

7.做好课堂笔记是一种很有效的学习方法。下图是某同学课堂笔记内容,其学习的主题是

A.唐朝的对外交往 B.宋朝的商业繁荣

C.元朝的海外贸易 D.明清的经济发展

8.清朝流行的歌谣:“苏杭丝,松江锦:景德瓷,扬州盐……”这反映了

A.农业的发展

B.手工业的发展

C.商业的繁荣

D.人地矛盾突出

9.有人估算,十七、十八世纪,约占世界总产量一半的白银输入中国,大多成为流通货币。这反映出当时中国

A.君主专制强化 B.商品经济发达

C.科技领先世界 D.农业经济衰落

10.下列不能反映“机户出资,机工出力”的历史现象的是( )

A.江宁著名的机户李扁担

B.四川地区出现了世界上最早的纸币——交子

C.佛山镇经营棉织业的手工工场

D.江宁著名机户李东阳

11.清初的统治者进入中原地区后,认为“国之大计”是

A.农业生产 B.手工业生产 C.商业贸易 D.中央集权

12.从下表中能提取到的信息是

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5793576

1685年(康熙二十四年) 6078430

1724年(雍正二年) 6837914

1766年(乾隆三十一年) 7414495

A.1661年到1766年耕地面积大大增加

B.1661年到1766年广大劳动人民辛勤劳作

C.统治者重视农业生产,推行垦荒政策

D.清朝前期统一多民族国家进一步巩固

13.下图所示物品产生的根本原因是

A.对外贸易的迅速发展 B.手工业的迅速发展

C.商品经济的迅速发展 D.中央集权的不断加强

14.请为以下知识结构图添加标题( )

A.清朝社会危机 B.江南地区开发

C.海外贸易繁荣 D.清朝经济发展

15.下表是清朝前期康熙到嘉庆年间土地与人口变化表。据此可以推知( )

年代 人口(亿) 耕地面积(万亩)

康熙六十年 0.256 73564

雍正十二年 0.273 89013

乾隆十八年 1.027 70811

嘉庆十七年 3.616 79152

A.人地矛盾越来越严重

B.康乾盛世促进了农业的发展

C.传统经济政策受到西方入侵的影响

D.土地兼并问题日益突出

16.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国则“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国( )

A.加快发展陆路交通 B.重视塞防忽视海防

C.奉行“闭关锁国政策” D.积极培育国内市场

二、综合题

17.在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,著名的有_____ 和徽商。

18.在粮食种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广_____等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

19.明代引进了原产南美洲的___________、甘薯、___________、花生和___________等。

20.清朝前期人口的数量有了很大的增长,乾隆末年,全国人口发展到______亿,占当时世界总人口的1/3。

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝户数在639年(唐太宗贞观十三年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元二十八年)为841万户,754年有918万户。

(1)材料一中,639—754年间唐朝的户数数据呈现出怎样的趋势?据上述材料并结合所学知识,概括出现这一趋势的主要原因。

材料二 清代前朝,随着商品经济的发展,城市也更加繁荣,各地中小市镇的发展更为突出。清代出现了不少财力雄厚的富商,如山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等……资本主义萌芽有了进一步的发展……直到鸦片战争之前,自给自足的自然经济仍然在中国占着主要地位。

(2)据材料二,举出两个当时工商业繁荣的大城市。山西的票号是哪一大商帮经营的?另一大商帮是什么?

材料三 根据嘉庆《清会典》,嘉庆十七年(1812年),全国总产粮约为3013亿市斤,约为1.5亿吨。清朝康熙时,全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年,全国人口发展到3亿。

(3)结合材料三和所学知识,归纳明清时期人口增长的原因。结合所学知识,分析人口过快发展带来的负面影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 清朝耕地面积变化表

(1)1661—1766年,清朝耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

材料二 清朝前期,在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种。(以前)从国外(美洲)引进的玉米、甘薯、马铃薯等高产作物,在清朝时期得以普遍种植。

(2)玉米、甘薯、马铃薯等高产作物,是哪个朝代引进到中国的?这些作物的普遍种植,对清朝社会有何影响?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定,北方人口大量南移。南方掀起了水利建设的高潮,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一,分析概括隋唐时期我国古代经济重心南移的原因。

材料二 两宋时期,我国经济重心已经移至江南地区。……其显而易见的好处是由于出口商品生产基地更加靠近东南沿海港口而节省了运输和交易成本,为规模性海外贸易的成长提供了难得的历史机遇。在北宋中叶煤炭革命的带动下,冶金、陶瓷、纺织、造纸等各部门技术变革日新月异,分工不断深化,产出能力显著提升……宋代远洋海船载重量大,设计科学,性能优良,正是依赖200吨以上的大型商船,中国海商组建庞大商队,10世纪以后,逐渐取代阿拉伯商人在海上贸易中独占鳌头。领先于世界的造船与航海技术的威力在国际贸易竞争中开始显现。

(2)根据材料二指出宋代海上丝绸之路勃兴的原因。

材料三 清朝前期农业生产得到恢复和发展。1661年(顺治十八年)全国耕地面积为526万顷;1722年(康熙六十一年)就突破了明代最高耕地统计数字,达到851万顷;到1725年(雍正三年)达到890万顷。经济作物方面,棉花的种植更加盛行,江苏、浙江、湖北、河南、山东、河北等省都是著名的棉产区,东北也成为重要的棉花产地;甘蔗的种植在广东、福建、台湾等地也十分普遍;烟叶的种植也已推广到全国各地。清朝初期兴修水利,康熙时“淮黄故道,次第修复,而漕运大通”。

(3)根据材料三概括清代农业生产恢复和发展的表现。

24.以前的朝代大都有修建长城,而清朝为什么不修建?为什么说长城是中华民族的象征?为什么说故宫体现了明清大一统气派?请问回答这两个问题要从哪些方面入手?

参考答案

1.C

【详解】

根据所学可知,明朝的全国性商贸城市有北京和南京,还出现了数十座较大的商业城市,C项符合题意;ABD项与史实不符,故选C。

2.C

【解析】依据所学知识可知,清朝前期,耕地面积不断增加,大片荒芜的土地得到开垦;在粮食种植方面,改进种植技术,推广新良种,推广玉米,甘薯等高产农作物,C项符合题意;清朝前期,统治者采取了一系列恢复社会经济发展的措施,经济发展,国力增强,人口大幅度增加;市和坊在唐朝时期就出现了。由此可知ABD三项不符合史实。故选C。

3.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,江南徽州府商人组成的徽商。因此材料江南新安在安徽,指徽商;江北山右在山西,指晋商。选项C符合题意;选项ABD不符合题意。故选C。

4.D

【详解】

据材料“南京云锦织造”可知,这是纺织业中的丝织业,D项正确;材料中“七个范子、八个障子”打理杂乱无章的丝线,这是丝织业中生产的状况,与种植业无关,排除A项;材料未涉及“水利业”,排除B项;材料未涉及“交通业”,只是强调在纺织业中妇女的地位,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】

根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】

材料“机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人”可知,清朝前期已经出现手工工场,同时体现出当时纺织业的发达,故B项正确;材料反映的是清朝前期手工业发展状况,属于手工业方面的内容,与农业、商业发展无关,与人口的增长无关,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】

从图片中的“晋商”等可以看出,商帮出现于明清时期,D项正确;唐、宋、元时期都没有商帮,排除ABC项。故选D项。

8.B

【详解】

清朝流行的歌谣:“苏杭丝,松江锦:景德瓷,扬州盐……”这反映了手工业的发展。棉纺织业在明代已从南方推向北方,苏州是明代的丝织业中心,南京在清代后来居上。明清时期,景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,畅销海内外,B符合题意。ACD项内容题干材料中没有体现,不符合题意,故选择B。

9.B

【详解】

依据课本所学可知,明清时期,商品经济空前活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,推动了商业的发展。货币是商品经济繁荣的产物。B项符合题意;ACD三项不合题意,故选择B。

10.B

【详解】

“机户出资,机工出力”体现了雇佣与被雇佣的关系,是明朝中后期出现的资本主义萌芽。ACD选项中出现的机户、手工工场都属于明朝中后期出现的资本主义萌芽,能反映“机户出资,机工出力”的历史现象。故ACD不符合题意。北宋前期,四川地区出现了世界上最早的纸币——交子。北宋前期还未出现“机户出资,机工出力”的资本主义萌芽,故B不能反映“机户出资,机工出力”的历史现象,符合题意。故选B。

11.A

【详解】

依据所学知识可知,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故A正确;BCD与题意不符,排除。综上答案A。

12.A

【详解】

根据表格数据可知,1661年到1766年耕地面积不断上升,大大增加,A符合题意;表格数据只有耕地面积上升的内容,不能体现广大劳动人民辛勤劳作,B不符合题意;耕地面积大大增加的原因是统治者重视农业生产,推行垦荒政策,但是不能从表格中提取到这个信息,C不符合题意;从表格耕地面积上涨的数据中不能获取清朝前期统一多民族国家进一步巩固的信息,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

13.C

【详解】

依据图片“北宋交子图”、“清朝官方银票”可知反映的是纸币的出现,商贸的繁荣促进了货币交易量的增长,但长期以来市场上流通的金属货币,携带很不方便因此北宋前期四川地区出现了交子,这是世界上最早的纸币,故纸币产生的根本原因是商品经济的迅速发展,故C正确;图片不能反映对外贸易的迅速发展、手工业的迅速发展、中央集权的不断加强,故A、B、D错误。综上答案C。

14.D

【详解】

根据所学知识可知,清朝农业发展,促进了手工业和商业的发展,经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大增长,故D正确;社会危机不能使人口增长,故排除A项;江南地区开发促进江南的发展,不能使全国人民增长,故排除B项;海外贸易的繁荣与人口增长无关,故排除C项。故选D。

15.A

【详解】

依据表格给出的数据表明人地矛盾越来越严重。清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3.人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦地,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成伤害压力,影响了经济的持续发展,所以A项符合题意。由此分析BCD三项均从表格中体现不出来,不符合题意,排除,故选A。

16.C

【详解】

西方选择了海洋,指新航路开辟后,西方国家通过海上路线,疯狂对外殖民扩张。选择陆地则是指针对殖民扩张采取了闭关锁国政策,中国选择了陆地,则指中国实行闭关锁国政策,严格限制对外交往,严格限制外国人来华,严格限制中国人出海。以此防止西方殖民势力的渗透。选项ABD不符合18世纪中国的情况。故选C。

17.晋商

【解析】依据所学知识可知,清朝前期商品经济的发达,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,著名的有晋商和徽商。

18.玉米、甘薯

【解析】依据所学知识可知,清朝前期,在粮食种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。

19.玉米 马铃薯 向日葵

【详解】

结合所学知识可知,明朝时,农业在前代基础上继续发展。明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

20.3

【解析】依据所学知识可知,清朝前期人口的数量有了很大的增长,乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。

21.(1)持续增长(上升)。唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝在位期间都重视发展生产,经济繁荣,国泰民安。

(2)北京、广州;晋商;徽商。

(3)社会稳定,经济发展,粮食产量提高和高产作物的引入、改良和推广。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一,结合所学知识可知,639—754年间唐朝的户数数据呈现出持续增长的趋势。出现这一趋势的主要原因是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝在位期间都重视发展生产,经济繁荣,国泰民安。

(2)根据材料二“清代前朝,随着商品经济的发展,城市也更加繁荣,各地中小市镇的发展更为突出”,结合所学知识可知,当时清朝工商业繁荣的大城市,如北京、广州。山西的票号是山西商人组成的晋商商帮经营的;与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,明清时期人口增长的原因是社会稳定,经济发展,粮食产量提高和高产作物的引入、改良和推广。清朝庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

22.(1)变化:增加、增长等。(能表明这个意思即可得分)

因素:国家统一、社会安定(答出,社会安定或稳定即可);国家(政府)重视农业生产;大力推行垦荒政策;人口快速增长也促使垦荒数量增加(能答出,人口增长即可);人民的辛勤劳作等。(任意两点即可得分)。

(2)朝代:明朝。

影响:这些作物的引进,提高了粮食产量,能够养活更多的人口,缓解人口增长的压力;有利于社会的稳定,也有利于人口的增加。(学生能有其他表述且言之成理,也可得分。)

【详解】

(1)变化:根据材料一表格数据可以看出,清朝的耕地面积出现了增长。结合所学内容可知导致这些变化的因素是国家统一、社会安定;国家(政府)重视农业生产;大力推行垦荒政策;人口快速增长也促使垦荒数量增加;人民的辛勤劳作等。

(2)结合所学内容可知,明朝引进了玉米、甘薯等高产作物。带来的影响主要是这些作物的引进,提高了粮食产量,能够养活更多的人口,缓解人口增长的压力;有利于社会的稳定,也有利于人口的增加。

23.(1)北方长期战乱,社会动荡,不利于经济发展;南方社会相对稳定,中原人口大量南迁,给南方带去了大量劳动力,兴修水利,生产技术提高,促进了南方经济的发展和经济重心南移。

(2)手工业制造实力雄厚,为海上丝路贸易提供了丰富的商品;经济重心南移,商品生产基地靠近海港,利于海路贸易(或海路贸易成本相对较低);造船和航海技术领先世界。

(3)耕地面积不断扩大,经济作物的种植进一步发展,兴修水利。

【详解】

(1)根据材料一“安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定,北方人口大量南移”可归纳出北方长期战乱,社会动荡,不利于经济发展;南方社会相对稳定,中原人口大量南迁,给南方带去了大量劳动力,根据“南方掀起了水利建设的高潮,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。”可归纳出兴修水利,生产技术提高,促进了南方经济的发展和经济重心南移。

(2)根据“在北宋中叶煤炭革命的带动下,冶金、陶瓷、纺织、造纸等各部门技术变革日新月异,分工不断深化,产出能力显著提升”可归纳出手工业制造实力雄厚,为海上丝路贸易提供了丰富的商品;根据“ 两宋时期,我国经济重心已经移至江南地区。……其显而易见的好处是由于出口商品生产基地更加靠近东南沿海港口而节省了运输和交易成本,为规模性海外贸易的成长提供了难得的历史机遇”可归纳出经济重心南移,商品生产基地靠近海港,利于海路贸易(或海路贸易成本相对较低);根据“宋代远洋海船载重量大,设计科学,性能优良,正是依赖200吨以上的大型商船,中国海商组建庞大商队,10世纪以后,逐渐取代阿拉伯商人在海上贸易中独占鳌头”可归纳出造船和航海技术领先世界。

(3)根据材料三“1661年(顺治十八年)全国耕地面积为526万顷;1722年(康熙六十一年)就突破了明代最高耕地统计数字,达到851万顷;到1725年(雍正三年)达到890万顷”可归纳出耕地面积不断扩大,根据“经济作物方面,棉花的种植更加盛行,江苏、浙江、湖北、河南、山东、河北等省都是著名的棉产区,东北也成为重要的棉花产地……”可归纳出经济作物的种植进一步发展,根据“清朝初期兴修水利”可归纳出兴修水利。

24.关于第一个问题:①要了解长城的作用;②知道长城修建的背景;③联系清朝为巩固统一的多民族国家所采取的措施;④对比明清两朝的疆域图;⑤明确什么是中华民族的品质,什么是中华民族的精神;⑥注意把握民族关系问题。 关 于第二个问题:①理解大一统的含义;②要考虑故宫营建时明清两朝的国情;③引导学生从故宫建筑的命名、故宫建筑的布局特点、故宫的规模、建筑的色彩、材质 和尺度、建筑的风格、太和殿的规模来分析;④从建立到建都,经历两个朝代,两个民族,感受民族的包容性;⑤如此大规模建筑的营建必须具备什么样的条件等。

【详解】

依据课本所学,秦朝修筑长城是为了抵御北方匈奴的入侵;明代修筑长城主要是为了防御北方游牧民族的攻击。而清朝前期国家实力强大,其疆域将长城以北许多地区包括在内,长城失去了防御功效;康熙帝推行比较开明的民族政策,与各民族和平相处。由此可从长城的作用、长城修建的背景、清朝对边疆民族的措施、清朝的疆域等方面入手。

根据所学知识,万里长城是人类建筑史上罕见的古代军事防御工程,长城凝聚着我们祖先的血汗和智慧,是中华民族的象征。长城是为了抵抗外族侵略而建造的,逐渐变成国人抵抗侵略、坚强不屈的象征,体现了中华民族的凝聚力,同时体现了中华民族的爱国精神,长城也是人民智慧坚强勤奋开拓进取的表现,所以说长城是中华民族精神的象征。故从中华民族的品质、精神等方面分析。

依据题干“故宫体现了明清大一统气派”,首先要知道明清大一统的含义;再了解故宫营建时明清两朝的国情;故宫建筑的命名、故宫建筑的布局特点、故宫的规模、建筑的色彩、材质 和尺度、建筑的风格、太和殿的规模来分析;故宫经历两个朝代,两个民族,感受民族的包容性;故宫营建必须具备的条件等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源