2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》比较阅读课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》比较阅读课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 967.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 15:21:40 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

鲁迅

为了忘却的纪念

学生讨论:

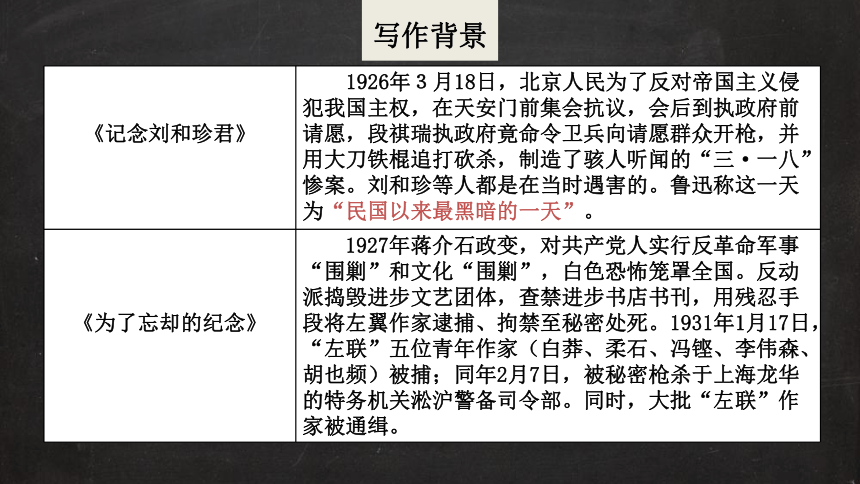

写作背景

《记念刘和珍君》 1926年3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

1927年蒋介石政变,对共产党人实行反革命军事“围剿”和文化“围剿”,白色恐怖笼罩全国。反动派捣毁进步文艺团体,查禁进步书店书刊,用残忍手段将左翼作家逮捕、拘禁至秘密处死。1931年1月17日,“左联”五位青年作家(白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频)被捕;同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。同时,大批“左联”作家被通缉。

《为了忘却的纪念》 鲁迅的《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》 是写人记事的纪念性散文。《记念刘和珍 君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写,《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯马铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对文动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

交代写作的缘由,表达自己的悲哀

(一、二部分)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(三、四、五部分)

总结“三一八”惨案的教训和意义

(六、七部分)

记念

刘和珍君

本文将记叙、议论、抒情融为一体,以悲愤的情感贯穿全文。

【把握全文的整体思路】

快速阅读课文第一、三部分,思考:

说说鲁迅记忆中的刘和珍君是个怎样的青年?

作者这样写的目的是什么?

【课文阅读探究一】

【解读】

她不是"苟活到现在的我"的学生,是为了中国而死的中国的青年。

追求进步、渴求真理

坚持正义、敢于反抗

有思想远见、责任感强烈

以此表明:刘和珍君一个热忱爱国、为国而死的中国青年!

温和亲切、乐观礼貌

以记叙的写法为主,写印象中的刘和珍君:

然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生。

我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

但她却常常微笑着,态度很温和。

也还是始终微笑着,态度很温和。

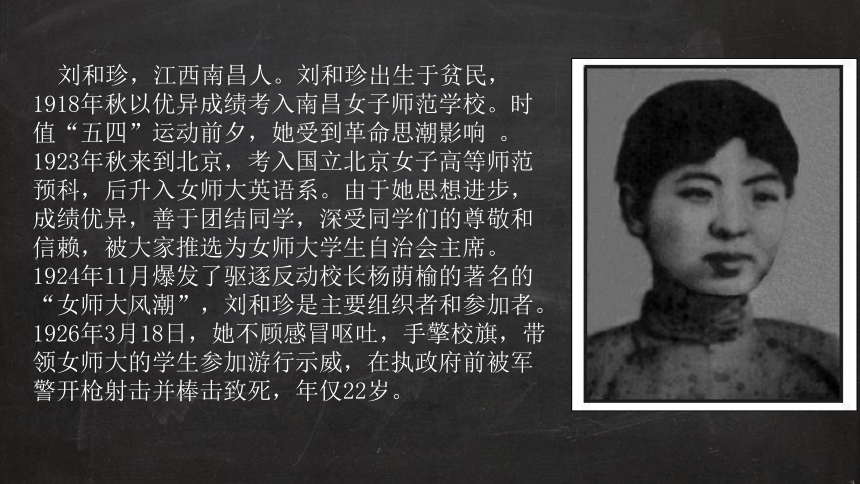

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

快速阅读课文第四、五部分,思考:

刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

“流言”是什么?作者为什么“耳不忍闻”?

【课文阅读探究二】

【资料链接】资料一:1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击,日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。资料二:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

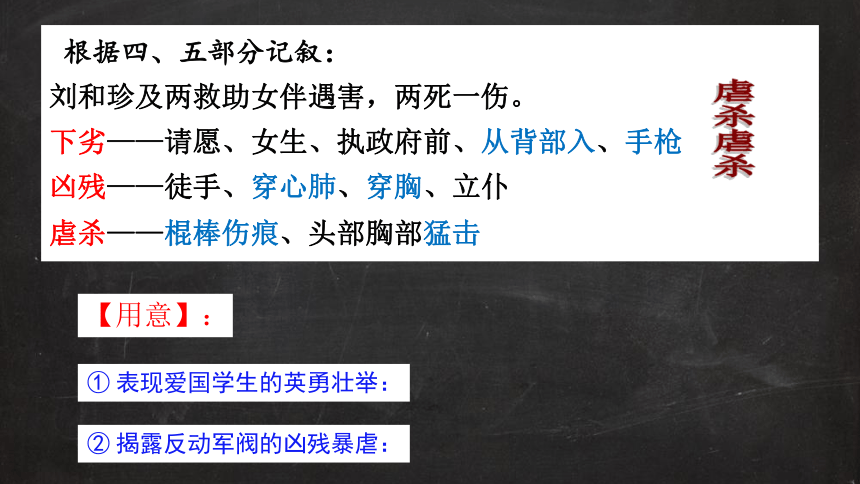

根据四、五部分记叙:

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

虐杀虐杀

【用意】:

① 表现爱国学生的英勇壮举:

② 揭露反动军阀的凶残暴虐:

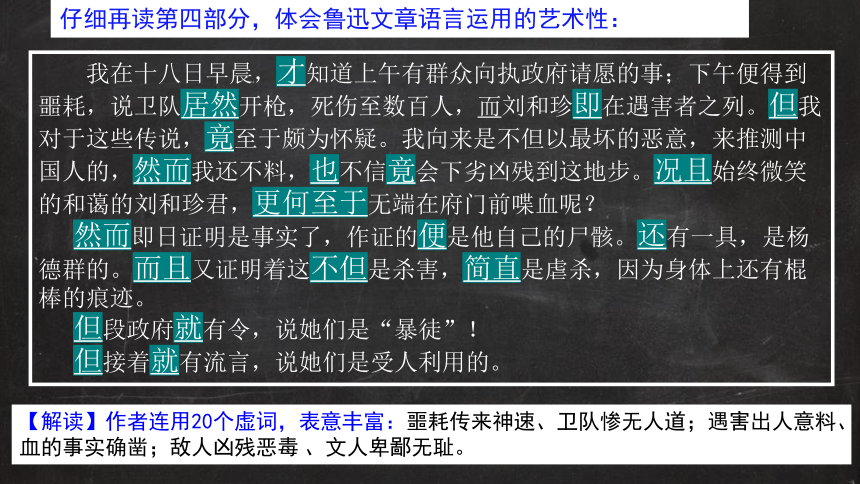

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

【解读】作者连用20个虚词,表意丰富:噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

仔细再读第四部分,体会鲁迅文章语言运用的艺术性:

流言有哪些?

流言:暴徒、受人利用、莫名其妙、没有审判力

事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求进步思想

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、赤子之心

始终微笑态度很温和——温和善良

作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

理解以下重点语句的含义:

【解析】

① “惨象”揭露反动军阀的罪恶;“流言”更揭示反动文人的无耻。

② “我还有什么话可说呢?”强烈反问,表明鲁迅的愤怒达到极点;

③ “缘由”意在表明中国社会混乱黑暗的根源所在;

④ 第一个“沉默” 表达无奈的感叹,第二个“沉默” 表达强烈的愤怒;

⑤ 作者指出“沉默”的两种前途:一种是爆发,一种是灭亡。“爆发”意在唤醒民众,只有“爆发”才是唯一出路。作者用这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对民众的召唤与激励,唯有斗争,才有出路。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

【解析】

“文明人”实为野蛮的外国侵略者, “伟大”是对三个女子临难从容,互相救助的爱国行为的高度评价与赞颂,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残,“伟绩”实为无耻暴行,“武功”实为卑劣行径,运用了反语的写法。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

【课文阅读探究三】

仔细阅读课文第二部分,理解下面语句的含义:

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”——指真正勇猛的革命战士。

“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”——指反动政府制造凶杀的黑暗现实。

“哀痛者”和“幸福者”——指的是刘和珍等革命青年:他们为国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,以改变黑暗现实、勇往直前奋斗献身为幸福。

【解读】

鲁迅的笔下,这些人是 “革命的先行者”,作者对他们的英勇壮举高度的赞颂,并为之“呐喊”,加以鼓励。

然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

“庸人”者,指众多平平常常、无所作为且思想麻木的人。

这种人对反动派的暴行虽有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但是他们不敢“直面……正视……”,他们特别容易忘却“旧迹”,忘却历史的教训,他们不思反抗,苟且偷生。这群人与“真的猛士”形成鲜明的对比。

在鲁迅的笔下,这些人身上具有“国民的劣根性”,作者为这群麻木庸人的不觉悟感到悲哀。

【解读】

快速阅读课文第六、七部分,思考:

鲁迅认为“三·一八”惨案给我们的教训是什么?

鲁迅认为刘和珍等的流血牺牲,意义如何?

【课文阅读探究四】

①.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

【解读】

“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。作者将人类前行的历史比作煤的形成,人类的前行也需要付出很大代价和牺牲;

鲁迅并不主张采用这种徒手请愿的斗争形式,正如鲁迅自己在《空谈》一文中所写:请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的,大概只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

理解下面两段话的含义,作者对“三·一八”惨案的评价是怎样的?

②.我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

【解读】

“凶残”“下劣”“从容”三个形容词,定义了三类人的好坏;

“这样”“如此”“如是”三个代词,指出了三类人的好坏程度;

“竟会”“竟至”“竟能”三个副词,表明三类人好坏的程度皆出乎作者的意料。

这组排比,通过三类人的对照,一针见血地揭露敌人的卑劣与无耻,高度赞扬三个女子在斗争中的勇毅行为和不怕牺牲的伟大精神。

③时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子 。

【解读】

“无恶意的闲人”指一般的庸俗的市民,他们善于忘却,思想麻木;

“有恶意的闲人”指所谓的学者文人,走狗文人,如陈西滢等人,他们散播无耻流言,是反动政府的帮凶。

“苟活着”指有一定是非观,不忘烈士死难而又没行动起来的人,他们通过“三·一八”惨案正在觉悟,有走向斗争的可能。

鲁迅认为此次刘和珍等的流血,意义如何?

④ “苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

【解读】

一般的民众(苟活着),会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;

而真正的革命者(真的猛士),将因受到激励而更加奋勇前进。

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和珍正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

【总结】鲁迅先生写作本文的意图

一篇声讨反动势力的战斗檄文,

一曲颂扬“为中国而死的中国的青年”的悲壮战歌,

一声唤醒庸人大众的沉重呐喊,

一支激励仁人志士“更奋然而前行”的深沉号角。

【整体感知】阅读课文,理清文章内容和结构:

本文五个部分的主要内容是什么?读后简要概括。

本文共分为五部分:

一:说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

二:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

三:简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

四:五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

五:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚定信念。

【课文研读】

1.阅读课文第一部分,作者回忆了自己与白莽为数不多的几次交往,意在表明白莽是个怎样的青年?

在作者笔下,白莽是那样纯朴、率真,见面的次数不多,一回生,二回熟,鲁迅就寄予殷切的期望,给予热诚的帮助,白莽也完全信赖鲁迅,第三次相见,就告诉鲁迅,自己是一个革命者。他是一个追求光明、富有才华的青年作家。为了革命,勤勤恳恳写诗、译诗,不屈不挠地参加实际斗争。他是个热情的诗人,也是个勇敢的战士。他一再被捕,衣服和书籍都被没收了,在一个热天,“却穿着一个厚棉袍,汗流满面”,而这棉袍是“从朋友那里借来的”。国民党当局对他的一切迫害都不能动摇他对革命无限忠诚的意志。

【解读】

【课文研读】

2.1阅读课文第二部分,作者回忆与柔石交往时,柔石“迂”的性格表现在哪些方面?

一是 自己认准的路,明知吃亏也要走到底;

二是 跟女性一同走路,过分拘谨;

三是 不知人心险恶,总以为人们都是好的。

【解读】

在表现柔石“台州式的硬气”和“迂”的性格时,“令我忽而想到方孝孺 ”用意何在?

第四部分作者借“高僧坐化”的典故意在表明自己的什么态度

如何理解文中鲁迅所写的这首诗

文中引用裴多菲的诗歌有何用意

文中引用向子期《思旧赋》的典故有什么用意?

作者把柔石比作方孝孺,是因为柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人所敬仰和赞颂;同时,用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,这是作者对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

借古讽今,既揭露国民党反动派滥杀无辜的罪行,也表达了作者反对“坐以待毙”,主张保存实力、坚持战斗的精神,面对残酷的现实,他只有“逃走”,才能得以继续奔走、呼告。

“忍看”意为“不忍看”,表达作者心中无限的悲愤;“刀丛”凸显反动派白色恐怖的严酷,反衬鲁迅的坚强不屈。

文中引用裴多菲的诗歌,这是最好的记念白莽的方式 ,这首诗也是白莽人生的如实写照。在鲁迅心中,白莽就是用生命用鲜血为自由而战斗而献身的战士。

作者面对文章"无写处",借向秀写《思旧赋》一事,旨在借古讽今,揭露蒋介石统治的黑暗凶残,含蓄地表达了对政治现实极为不满的情绪,也表达了自己对左联烈士被残杀的哀伤愤激之情。

【思考】结合课文首尾两段文字,如何理解标题 “忘却”与“记念”这两个词的含义?

作者写此文是为了"记念"死者,既然是"记念",作者却说是"为了忘却",其意图是:

文章一开始,作者说:"两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止",因此很想"将悲哀摆脱",这就是说,作者不愿自己老沉浸在悲痛之中,所谓"忘却"就是要"摆脱"悲哀的重压,即不能光用悲痛来"记念"死者,而应该用别样的方式:化悲痛为力量,以战斗来"记念"死者。题目似乎矛盾的这两层意思,正表现了作者深沉的悲愤和坚韧的战斗精神。

【主题概括】

本文通过对白莽、柔石等"左联五烈士"的回忆,抒发了作者对烈士的怀念和尊敬、对国民党当局卑劣行径的愤恨,号召民众应化悲愤为力量,以战斗来纪念死者。对革命前途,作者也充满了必胜的信心。

首先,此文歌颂了白莽、柔石等青年革命作家的高贵品质和崇高理想。

其次,作者对国民党当局的卑劣行径表示愤恨。作者从摧残者的猖獗中看到了他们的末日,从革命者的身上看到了利的希望。他坚信,长夜过去光明就在前头。

合作探究:两篇文章抒情性不同的原因

两篇文章同样都带有很强的抒情性,但前者直露显豁,情浓厚炽烈,后者则内敛深沉,使用了不少曲折隐晦的笔法。

1、这是因为前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。

2、抒情的直露恣肆到曲折隐晦也和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派倾力“围剿”革命,大肆逮捕、杀害革命群众,在白色恐怖方面,比段祺瑞执政府有过之而无不及,这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

鲁迅

为了忘却的纪念

学生讨论:

写作背景

《记念刘和珍君》 1926年3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

1927年蒋介石政变,对共产党人实行反革命军事“围剿”和文化“围剿”,白色恐怖笼罩全国。反动派捣毁进步文艺团体,查禁进步书店书刊,用残忍手段将左翼作家逮捕、拘禁至秘密处死。1931年1月17日,“左联”五位青年作家(白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频)被捕;同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。同时,大批“左联”作家被通缉。

《为了忘却的纪念》 鲁迅的《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》 是写人记事的纪念性散文。《记念刘和珍 君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写,《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯马铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对文动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

交代写作的缘由,表达自己的悲哀

(一、二部分)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(三、四、五部分)

总结“三一八”惨案的教训和意义

(六、七部分)

记念

刘和珍君

本文将记叙、议论、抒情融为一体,以悲愤的情感贯穿全文。

【把握全文的整体思路】

快速阅读课文第一、三部分,思考:

说说鲁迅记忆中的刘和珍君是个怎样的青年?

作者这样写的目的是什么?

【课文阅读探究一】

【解读】

她不是"苟活到现在的我"的学生,是为了中国而死的中国的青年。

追求进步、渴求真理

坚持正义、敢于反抗

有思想远见、责任感强烈

以此表明:刘和珍君一个热忱爱国、为国而死的中国青年!

温和亲切、乐观礼貌

以记叙的写法为主,写印象中的刘和珍君:

然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生。

我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

但她却常常微笑着,态度很温和。

也还是始终微笑着,态度很温和。

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

快速阅读课文第四、五部分,思考:

刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

“流言”是什么?作者为什么“耳不忍闻”?

【课文阅读探究二】

【资料链接】资料一:1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击,日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。资料二:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

根据四、五部分记叙:

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

虐杀虐杀

【用意】:

① 表现爱国学生的英勇壮举:

② 揭露反动军阀的凶残暴虐:

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

【解读】作者连用20个虚词,表意丰富:噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

仔细再读第四部分,体会鲁迅文章语言运用的艺术性:

流言有哪些?

流言:暴徒、受人利用、莫名其妙、没有审判力

事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求进步思想

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、赤子之心

始终微笑态度很温和——温和善良

作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

理解以下重点语句的含义:

【解析】

① “惨象”揭露反动军阀的罪恶;“流言”更揭示反动文人的无耻。

② “我还有什么话可说呢?”强烈反问,表明鲁迅的愤怒达到极点;

③ “缘由”意在表明中国社会混乱黑暗的根源所在;

④ 第一个“沉默” 表达无奈的感叹,第二个“沉默” 表达强烈的愤怒;

⑤ 作者指出“沉默”的两种前途:一种是爆发,一种是灭亡。“爆发”意在唤醒民众,只有“爆发”才是唯一出路。作者用这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对民众的召唤与激励,唯有斗争,才有出路。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

【解析】

“文明人”实为野蛮的外国侵略者, “伟大”是对三个女子临难从容,互相救助的爱国行为的高度评价与赞颂,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残,“伟绩”实为无耻暴行,“武功”实为卑劣行径,运用了反语的写法。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

【课文阅读探究三】

仔细阅读课文第二部分,理解下面语句的含义:

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”——指真正勇猛的革命战士。

“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”——指反动政府制造凶杀的黑暗现实。

“哀痛者”和“幸福者”——指的是刘和珍等革命青年:他们为国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,以改变黑暗现实、勇往直前奋斗献身为幸福。

【解读】

鲁迅的笔下,这些人是 “革命的先行者”,作者对他们的英勇壮举高度的赞颂,并为之“呐喊”,加以鼓励。

然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

“庸人”者,指众多平平常常、无所作为且思想麻木的人。

这种人对反动派的暴行虽有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但是他们不敢“直面……正视……”,他们特别容易忘却“旧迹”,忘却历史的教训,他们不思反抗,苟且偷生。这群人与“真的猛士”形成鲜明的对比。

在鲁迅的笔下,这些人身上具有“国民的劣根性”,作者为这群麻木庸人的不觉悟感到悲哀。

【解读】

快速阅读课文第六、七部分,思考:

鲁迅认为“三·一八”惨案给我们的教训是什么?

鲁迅认为刘和珍等的流血牺牲,意义如何?

【课文阅读探究四】

①.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

【解读】

“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。作者将人类前行的历史比作煤的形成,人类的前行也需要付出很大代价和牺牲;

鲁迅并不主张采用这种徒手请愿的斗争形式,正如鲁迅自己在《空谈》一文中所写:请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的,大概只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

理解下面两段话的含义,作者对“三·一八”惨案的评价是怎样的?

②.我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

【解读】

“凶残”“下劣”“从容”三个形容词,定义了三类人的好坏;

“这样”“如此”“如是”三个代词,指出了三类人的好坏程度;

“竟会”“竟至”“竟能”三个副词,表明三类人好坏的程度皆出乎作者的意料。

这组排比,通过三类人的对照,一针见血地揭露敌人的卑劣与无耻,高度赞扬三个女子在斗争中的勇毅行为和不怕牺牲的伟大精神。

③时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子 。

【解读】

“无恶意的闲人”指一般的庸俗的市民,他们善于忘却,思想麻木;

“有恶意的闲人”指所谓的学者文人,走狗文人,如陈西滢等人,他们散播无耻流言,是反动政府的帮凶。

“苟活着”指有一定是非观,不忘烈士死难而又没行动起来的人,他们通过“三·一八”惨案正在觉悟,有走向斗争的可能。

鲁迅认为此次刘和珍等的流血,意义如何?

④ “苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

【解读】

一般的民众(苟活着),会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;

而真正的革命者(真的猛士),将因受到激励而更加奋勇前进。

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和珍正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

【总结】鲁迅先生写作本文的意图

一篇声讨反动势力的战斗檄文,

一曲颂扬“为中国而死的中国的青年”的悲壮战歌,

一声唤醒庸人大众的沉重呐喊,

一支激励仁人志士“更奋然而前行”的深沉号角。

【整体感知】阅读课文,理清文章内容和结构:

本文五个部分的主要内容是什么?读后简要概括。

本文共分为五部分:

一:说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

二:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

三:简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

四:五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

五:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚定信念。

【课文研读】

1.阅读课文第一部分,作者回忆了自己与白莽为数不多的几次交往,意在表明白莽是个怎样的青年?

在作者笔下,白莽是那样纯朴、率真,见面的次数不多,一回生,二回熟,鲁迅就寄予殷切的期望,给予热诚的帮助,白莽也完全信赖鲁迅,第三次相见,就告诉鲁迅,自己是一个革命者。他是一个追求光明、富有才华的青年作家。为了革命,勤勤恳恳写诗、译诗,不屈不挠地参加实际斗争。他是个热情的诗人,也是个勇敢的战士。他一再被捕,衣服和书籍都被没收了,在一个热天,“却穿着一个厚棉袍,汗流满面”,而这棉袍是“从朋友那里借来的”。国民党当局对他的一切迫害都不能动摇他对革命无限忠诚的意志。

【解读】

【课文研读】

2.1阅读课文第二部分,作者回忆与柔石交往时,柔石“迂”的性格表现在哪些方面?

一是 自己认准的路,明知吃亏也要走到底;

二是 跟女性一同走路,过分拘谨;

三是 不知人心险恶,总以为人们都是好的。

【解读】

在表现柔石“台州式的硬气”和“迂”的性格时,“令我忽而想到方孝孺 ”用意何在?

第四部分作者借“高僧坐化”的典故意在表明自己的什么态度

如何理解文中鲁迅所写的这首诗

文中引用裴多菲的诗歌有何用意

文中引用向子期《思旧赋》的典故有什么用意?

作者把柔石比作方孝孺,是因为柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人所敬仰和赞颂;同时,用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,这是作者对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

借古讽今,既揭露国民党反动派滥杀无辜的罪行,也表达了作者反对“坐以待毙”,主张保存实力、坚持战斗的精神,面对残酷的现实,他只有“逃走”,才能得以继续奔走、呼告。

“忍看”意为“不忍看”,表达作者心中无限的悲愤;“刀丛”凸显反动派白色恐怖的严酷,反衬鲁迅的坚强不屈。

文中引用裴多菲的诗歌,这是最好的记念白莽的方式 ,这首诗也是白莽人生的如实写照。在鲁迅心中,白莽就是用生命用鲜血为自由而战斗而献身的战士。

作者面对文章"无写处",借向秀写《思旧赋》一事,旨在借古讽今,揭露蒋介石统治的黑暗凶残,含蓄地表达了对政治现实极为不满的情绪,也表达了自己对左联烈士被残杀的哀伤愤激之情。

【思考】结合课文首尾两段文字,如何理解标题 “忘却”与“记念”这两个词的含义?

作者写此文是为了"记念"死者,既然是"记念",作者却说是"为了忘却",其意图是:

文章一开始,作者说:"两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止",因此很想"将悲哀摆脱",这就是说,作者不愿自己老沉浸在悲痛之中,所谓"忘却"就是要"摆脱"悲哀的重压,即不能光用悲痛来"记念"死者,而应该用别样的方式:化悲痛为力量,以战斗来"记念"死者。题目似乎矛盾的这两层意思,正表现了作者深沉的悲愤和坚韧的战斗精神。

【主题概括】

本文通过对白莽、柔石等"左联五烈士"的回忆,抒发了作者对烈士的怀念和尊敬、对国民党当局卑劣行径的愤恨,号召民众应化悲愤为力量,以战斗来纪念死者。对革命前途,作者也充满了必胜的信心。

首先,此文歌颂了白莽、柔石等青年革命作家的高贵品质和崇高理想。

其次,作者对国民党当局的卑劣行径表示愤恨。作者从摧残者的猖獗中看到了他们的末日,从革命者的身上看到了利的希望。他坚信,长夜过去光明就在前头。

合作探究:两篇文章抒情性不同的原因

两篇文章同样都带有很强的抒情性,但前者直露显豁,情浓厚炽烈,后者则内敛深沉,使用了不少曲折隐晦的笔法。

1、这是因为前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。

2、抒情的直露恣肆到曲折隐晦也和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派倾力“围剿”革命,大肆逮捕、杀害革命群众,在白色恐怖方面,比段祺瑞执政府有过之而无不及,这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。