A01.【全国卷】1978-1989年汇编(12套) - 压轴题汇总(32道,29页)

文档属性

| 名称 | A01.【全国卷】1978-1989年汇编(12套) - 压轴题汇总(32道,29页) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 419.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 15:17:42 | ||

图片预览

文档简介

全国卷

历年(1978~1988)高考物理试卷(12套)

《压轴题汇编》(32道)

目 录

1989年全国卷 2

1988年全国卷 5

1987年全国卷 7

1986年全国卷 9

1985年全国卷 11

1984年全国卷 13

1983年全国卷 14

1982年全国卷 16

1981年全国卷 18

1980年全国卷 20

1979年全国卷 22

1978年全国卷 23

1989年全国卷

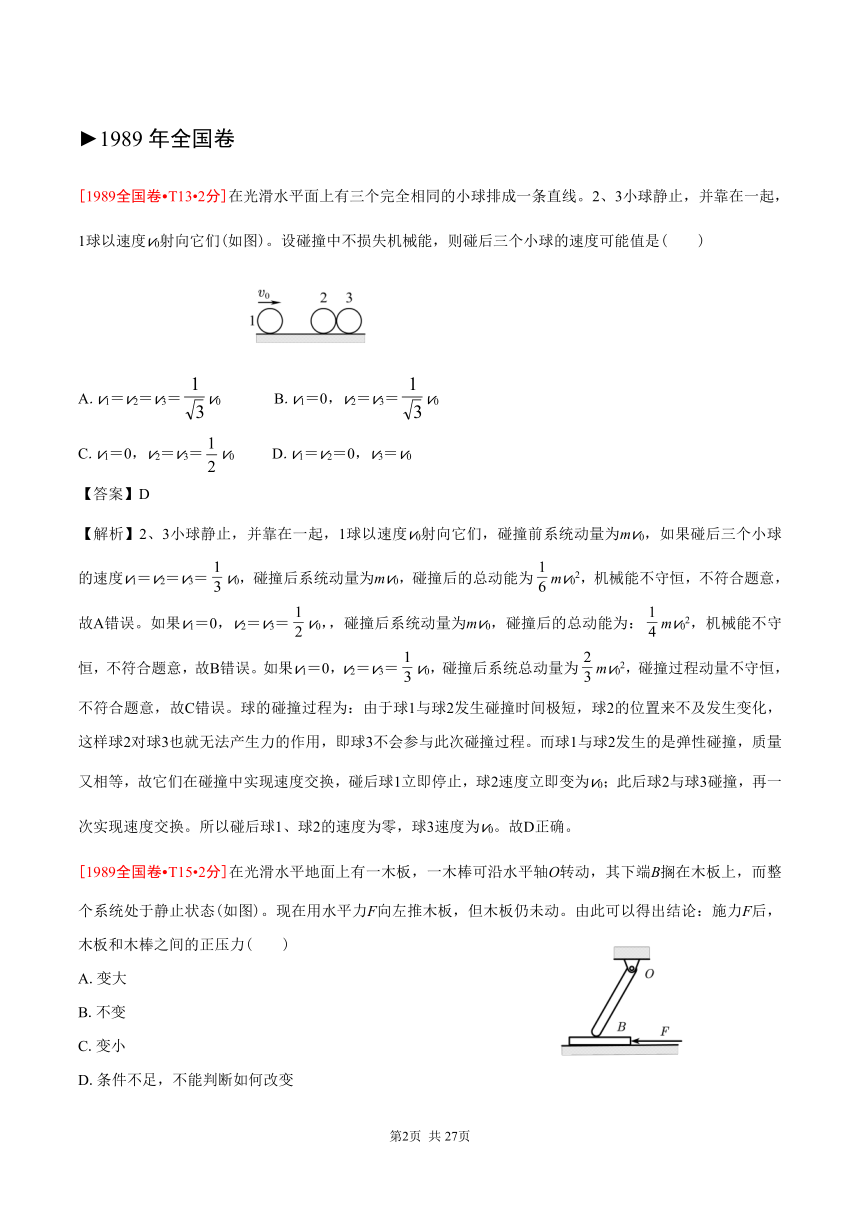

[1989全国卷 T13 2分]在光滑水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线。2、3小球静止,并靠在一起,1球以速度v0射向它们(如图)。设碰撞中不损失机械能,则碰后三个小球的速度可能值是( )

A.v1=v2=v3=v0 B.v1=0,v2=v3=v0

C.v1=0,v2=v3=v0 D.v1=v2=0,v3=v0

【答案】D

【解析】2、3小球静止,并靠在一起,1球以速度v0射向它们,碰撞前系统动量为mv0,如果碰后三个小球的速度v1=v2=v3=v0,碰撞后系统动量为mv0,碰撞后的总动能为mv02,机械能不守恒,不符合题意,故A错误。如果v1=0,v2=v3=v0,,碰撞后系统动量为mv0,碰撞后的总动能为:mv02,机械能不守恒,不符合题意,故B错误。如果v1=0,v2=v3=v0,碰撞后系统总动量为mv02,碰撞过程动量不守恒,不符合题意,故C错误。球的碰撞过程为:由于球1与球2发生碰撞时间极短,球2的位置来不及发生变化,这样球2对球3也就无法产生力的作用,即球3不会参与此次碰撞过程。而球1与球2发生的是弹性碰撞,质量又相等,故它们在碰撞中实现速度交换,碰后球1立即停止,球2速度立即变为v0;此后球2与球3碰撞,再一次实现速度交换。所以碰后球1、球2的速度为零,球3速度为v0。故D正确。

[1989全国卷 T15 2分]在光滑水平地面上有一木板,一木棒可沿水平轴O转动,其下端B搁在木板上,而整个系统处于静止状态(如图)。现在用水平力F向左推木板,但木板仍未动。由此可以得出结论:施力F后,木板和木棒之间的正压力( )

A.变大

B.不变

C.变小

D.条件不足,不能判断如何改变

【答案】C

【解析】先以O为转轴,以木棒为研究对象,用力F向左推木板时,木板对木棒有竖直向上的支持力N和向左的静摩擦力,根据力矩平衡条件得:MG=MN+Mf,而F推木板之前木板对木棒没有摩擦力,摩擦力的力矩Mf=0,由于重力的力矩MG不变,则知用力F向左推木板时,支持力的力矩MN减小,而力臂没有改变,则N变小。

[1989全国卷 T19 2分]一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如下图所示。以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能。若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )

A.U变小,E不变 B.E变大,W变大

C.U变小,W不变 D.U不变,W不变

【答案】AC

【解析】平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变。将正极板移到图中虚线所示的位置时,板间距离d减小,根据C=知,电容增大,电势差U=,则板间电压变小。由E==,代入C=得到:E=,可知E与d无关,则知电场强度E不变。P与负极板间的距离不变,由公式U=Ed可知,P与负极板间的电势差不变,P点的电势不变,正电荷在P点的电势能不变。故AC正确。

[1989全国卷 T34 9分]一个质量为m、带有电荷-q的小物体,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙。轨道处于匀强电场中,场强大小为E,方向沿Ox轴正向,如图所示。小物体以初速v0从x0点沿Ox轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f作用,且f<qE;设小物体与墙碰撞时不损失机械能,且电量保持不变,求它在停止运动前所通过的总路程s。

【答案】

【解析】小物体受到的电场力F=-qE,大小不变,方向指向墙;摩擦力f的方向与小物体运动方向相反。不管开始时小物体是沿x轴正方向或负方向运动,小物体在多次与墙碰撞后,最后将停止在原点O处。在这个过程中,电势能减少了:ΔEP=qEx0。

小物体动能减小了mv02,由于小物体与墙碰撞时不损失机械能,因而小物体克服摩擦力所做的功就等于减少的动能和电势能之和:fs=+qEx0。

解得小物体在停止前所通过的总路程s等于:s=。

1988年全国卷

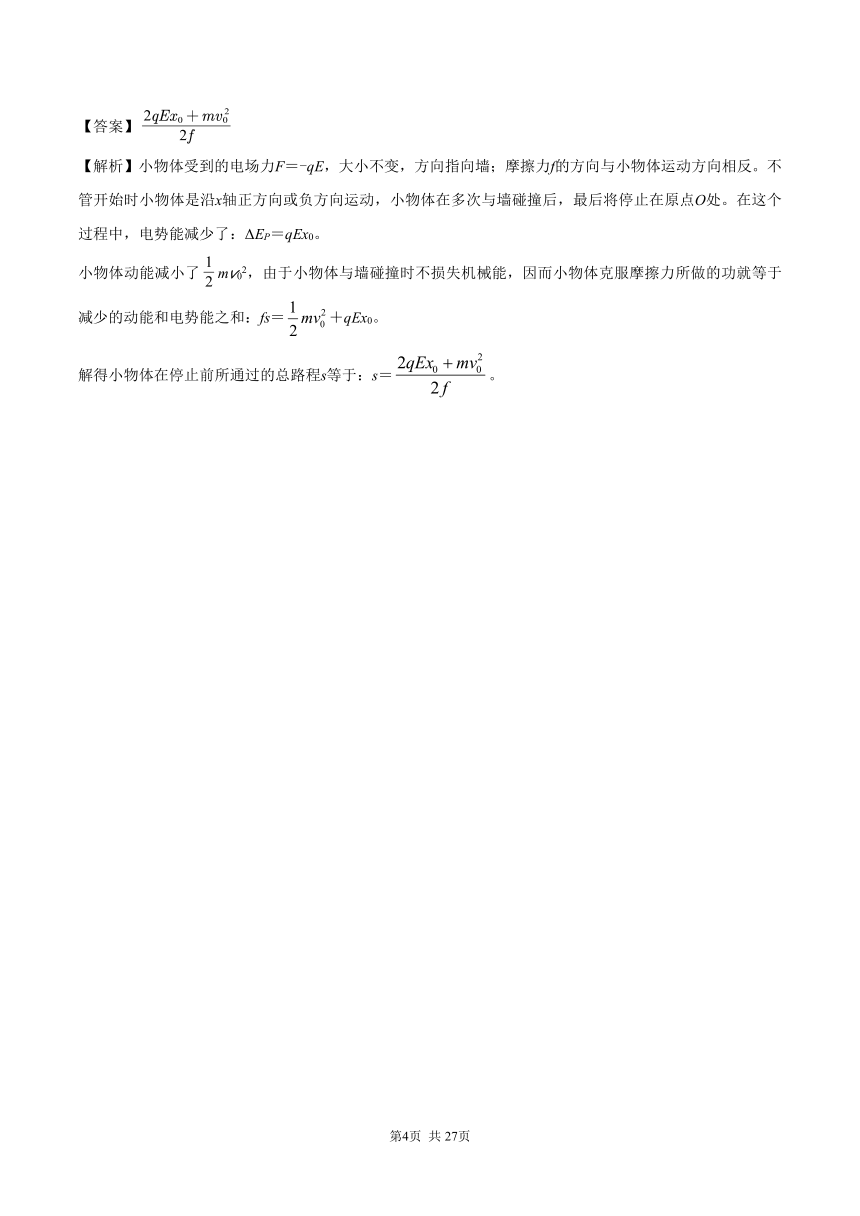

[1988全国卷 T12 2分]图中S为三相交流电源。连在电路中的各电阻丝B1、B2、B3、B4的阻值都相同。变压器都是电压比为2∶l的降压变压器。这些电阻丝,按消耗功率大小的顺序排列(从大到小)应为( )

A.B1B2B3B4 B.B4B3B2B1 B.B4B2B3B1 D.B3B1B4B2

【答案】B

【解析】每根相线(火线)与中性线(零线)间的电压叫相电压,;相线间的电压叫线电压。因为三相交流电源的三个线圈产生的交流电压相位相差120°,三个线圈作星形连接时,线电压等于相电压的根号3倍。我们通常讲的电压是220V,380V,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。降压变压器会降低有效值,故选择B。

[1988全国卷 T7 3分]一物体放在光滑水平面上,初速为零。先对物体施加一向东的恒力F,历时1秒钟,随即把此力改为向西,大小不变,历时1分钟;接着又把此力改为向东,大小不变,历时1秒钟;如此反复,只改变力的方向,共历时1分钟.在此l分钟内( )

A.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东

B.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置

C.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末继续向东运动

D.物体一直向东运动,从不向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东

【答案】D

【解析】物体在光滑的水平面上静止,当施加向东的恒力时,物体水平方向上只受一个恒力F作用,恒力改变了物体的运动状态,物体进行匀加速直线运动.1s后当施加一个向西的恒力作用,恒力改变了物体的运动状态,物体向东匀减速直线运动,因为力大小未变,所以1s后物体处于静止状态.物体在2s内进行一个循环,一直向东加速,减速,静止,静止是在物体原位置的东侧,1min之后物体正好进行了30个循环,物体处于静止状态,在原位置的东侧.

A. 描述与分析结论不符,故A错误.

B. 描述与分析结论不符,故B错误.

C. 描述与分析结论不符,故C错误.

D. 描述与分析结论相符,故D正确.

[1988全国卷 T7 9分]N个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶,它们沿轴线排列成一串,如图所示(图中只画出了六个圆筒,作为示意)。各筒和靶相间地连接到频率为ν、最大电压值为U的正弦交流电源的两端。整个装置放在高真空容器中,圆筒的两底面中心开有小孔,现有一电量为q、质量为m的正离子沿轴线射入圆筒,并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场),缝隙的宽度很小,离子穿过缝隙的时间可以不计。己知离子进入第一个圆筒左端的速度为v1,且此时第一、二两个圆筒间的电势差V1-V2=-U,为使打到靶上的离子获得最大能量,各个圆筒的长度应满足什么条件?并求出在这种情况下打到靶上的离子的能量。

【答案】:Ln=,n=1,2,3……N。Ek=NqU+

【解析】为使正离子获得最大能量,要求离子每次穿越缝隙时,前一个圆筒的电势比后一个圆筒的电势高U,这就要要求离子穿过每个圆筒的时间都恰好等于交流电的半周期。由于圆筒内无电场,离子在圆筒内做匀速运动。设vn为离子在第n个圆筒内的速度,则有:

mvn+12-mvn2=qU ①,第n个圆筒的长度为Ln=vn,

由(1)式得:mvn2-mv12=(n-1)qU ②

vn= ③

将(3)代入(2),得第n个圆筒的长度应满足的条件为:Ln=,n=1,2,3……N。(4)

打到靶上的离子的能量为:Ek=NqU+。

1987年全国卷

[1987全国卷 T7 3分]下图是一台三相变压器的示意图,原线圈和副线圈的匝数比为=30,今测得副线圈一边a、b、c三端的任意两端之间的电压为380伏,则在原线圈一边A、B、C三端的任意两端之间的电压等于 。

【答案】6600

【解析】略

[1987全国卷 T10 4分]图中M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空。两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动。设从M筒内部可以通过窄缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上。如果R、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( )

A.有可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上

B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与s缝平行的窄条上

C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b处和c处与s缝平行的窄条上

D.只要时间足够长,N筒上将到处都落有微粒

【答案】ABC

【解析】A、B、C、微粒从M到N运动时间t=,对应N筒转过角度θ=ωt=,即如果以v1射出时,转过角度:θ1=ωt=,如果以v2射出时,转过角度:θ2=ωt=。只要θ1、θ2不是相差2π的整数倍,则落在两处,故C正确。若相差2π的整数倍,则落在一处,可能是a处,也可能是b处。故A,B正确。若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,故D错误。

[1987全国卷 T7 10分]用大炮轰击和炮在同一水平面上的目标。当炮筒仰角为Ψ1时,着弹点比目标偏近了一段距离d1;当仰角为Ψ2时,着弹点又比目标偏远了一段距离d2。由这些已知量,求出要想正好击中目标所需的仰角Ψ0。设炮弹出口速率是一定的,空气阻力不计。

【答案】arcsin()

【解析】令x、y分别表示炮弹的水平位移和竖直位移,v0表示其初速度,则有:

x=v0cosψ·t;y=v0sinψ·t-

当炮弹落地时,y=0,由上两式可得水平射程:x= ①

当仰角为ψ1、ψ2、ψ0时,分别有:x1=,x2=,x0= ②

已知:x0-x1=d1,x2-x0=d2 ③由(2)、(3)两式得:sin2ψ0=,

ψ0=arcsin() ④

1986年全国卷

[1986全国卷 T9 3分]如下图所示,平行板电容器的极板沿水平方向放置,电子束从电容器左边正中间a处沿水平方向入射,电子的初速都是v0,在电场力的作用下,刚好从图中所示的c点射出,射出时的速度为v。现若保持电场不变,再加一个匀强磁场,磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直(图中垂直于纸面向里),使电子刚好由图中d点射出,c、d两点的位置相对于中线ab是对称的,则从d点射出时每个电子的动能等于 。

【答案】mv02-mv2

【解析】电子从c点射出,电场力对电子做正功,电子从d点射出,电场力对电子做负功,因为场强相等,电场方向位移相反,故电功W1=-W2,加速磁场后,洛伦兹力对电子不做功,所以根据动能定理有:

从c点飞出电场力做功:W1=mv2-mv02,从d点飞出电场力做功:W2=mvx2-mv02

因为W1=-W2,所以:mv2-mv02=mv02-mvx2,解得:mvx2=mv02-mv2。

[1986全国卷 T8 10分](本题是附加题,成绩不计入总分)有一个平行板电容器,当两极板间为空气时,其电容为C0=40pF,把它连接到一个电动势为E=500V的电源上。现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间,使它充满极板间空间的一半,如图,已知石蜡的介电常数ε=2。求:

(1)塞入石蜡块后,电容器的电容C。(2)在石蜡块塞入过程中,电源所提供的电能。

【答案】(1)60pF;(2)5.0×10J。

【解析】(1)石蜡塞入后,电容器可视为两个平行板电容器并联。每个的极板间距离都是d,每个的极板面积都是原电容器的极板面积S之半。因此,极板间是空气的那一半的电容:

C1==C0 ①;极板间是石蜡的那一半的电容:C2==εC0 ②

所以电容器的总电容:C=C1+C2 ③,由以上三式,代入数值可解得:C=60pF。

(2)电源提供的能量W应等于电动势和通过电源的电量的乘积。设插入石蜡前极板上的电量为Q0,插入后为Q,则:W=E(Q-Q0) ④

因为:Q0=C0E,Q=CE ⑤;所以得:W=E2(C-C0),代入数值得:W=5.0×10J。

1985年全国卷

[1985全国卷 T7 3分]某地强风的风速约为v=20m/s,设空气密度为ρ=1.3kg/m3。如果把通过横截面积为S=20m2的风的动能全部转化为电能,则利用上述已知量计算电功率的公式应为P= ,大小约为 W(取一位有效数字)。

【答案】ρSv3,1×105W

【解析】在时间t内通过横截面积为20m2的风能全部转化为电能,根据能量守恒定律,有Pt=mv2,其中m=ρV=ρ×vtS,故:P=ρSv3=1×1.3×20×203=1×105W。

[1985全国卷 T7 3分]如图,一细绳的上端固定在天花板上靠近墙壁的O点,下端拴一小球。L点是小球下垂时的平衡位置。Q点代表一固定在墙上的细长钉子,位于OL直线上。N点在Q点正上方,且QN=QL。M点与Q点等高。现将小球从竖直位置(保持绳绷直)拉开到与N等高的P点,释放后任其向L摆动。运动过程中空气阻力可忽略不计。小球到达L后,因细绳被长钉挡住,将开始沿以Q为中心的圆弧继续运动。在这以后( )

A.小球向右摆到M点,然后就摆回来

B.小球向右摆到M和N之间圆弧上某点处,然后竖直下落

C.小球沿圆弧摆到N点,然后竖直下落

D.小球将绕Q点旋转,直到细绳完全缠绕在钉上为止

E.关于小球的运动情况,以上说法都不正确

【答案】E

【解析】A.根据机械能守恒定律可知,小球运动到M点速度不为零,所以小球还要继续运动,故A错误;BCD.若小球能运动到N点,则根据机械能守恒定律可知,在N点速度等于零,但要使小球做圆周运动到达N点,则N点的速度不为零,所以小球不能运动到N点,则小球在MN之间某点做斜抛运动了,故BCD错误。

故选E。

[1985全国卷 T8 12分]图1中A和B表示在真空中相距为d的两平行金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场。图2表示一周期性的交变电压的波形,横坐标代表时间t,纵坐标代表电压U。从t=0开始,电压为一给定值U0,经过半个周期,突然变为-U0;再过半个周期,又突然变为U0;……如此周期性地交替变化。

在t=0时,将上述交变电压U加在A、B两板上,使开始时A板电势比B板高,这时在紧靠B板处有一初速为零的电子(质量为m,电量为e)在电场作用下开始运动。要想使这电子到达A板时具有最大的动能,则所加交变电压的频率最大不能超过多少?

【答案】

【解析】开始t=0时,因A板电势比B板高,而电子又紧靠B板处,所以电子将在电场力作用下向A板运动。在交变电压的头半个周期内,电压不变,电子做匀加速直线运动,其动能不断增大。如果频率很高,即周期很短,在电子尚未到达A板之前交变电压已过了半个周期开始反向,则电子将沿原方向开始做匀减速直线运动。再过半个周期后,其动能减小到零。接着又变为匀加速运动,半个周期后。又做匀减速运动。……最后到达A板。

在匀减速运动过程中,电子动能要减少。因此,要想电子到达A板时具有最大的动能,在电压的大小给定了的条件下,必须使电子从B到A的过程中始终做加速运动。这就是说,要使交变电压的半周期不小于电子从B板处一直加速运动到A板处所需的时间.即频率不能大于某一值。在电场力的作用下,电子的加速度a为:a= ①

其中e和m分别为电子的电量大小和质量,令t表示电子从B一直加速运动到A所需要的时间,则d=,或t= ②

令T表示交变电压的周期,ν表示频率,根据以上的分析,它们应满足以下的要求:t≤③;即ν≤④由①、②、④三式可解得:ν=⑤即频率不能超过。

1984年全国卷

[1984全国卷 T7 3分]S1和S2是两个相干波源.在图中分别以S1和S2为圆心作出了两组同心圆弧,分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷。实线表示波峰,虚线表示波谷。在图中方框内标出了三个点a、b、c。在这三个点中,振动加强的点是 ,振动减弱的点是 。

【答案】a、b,c

【解析】由图可知:a点波峰与波峰相遇点,b点是波谷与波谷相遇点,c是波峰与波谷相遇点。由于当波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,所以振动加强点是a、b点,振动减弱点是c。

[1984全国卷 T7 10分]在真空中速度为v=6.4×107m/s的电子束连续地射入两平行极板之间。极板长度为l=8.0×10m,间距为d=5.0×10m。两极板不带电时,电子束将沿两极板之间的中线通过。在两极板上加一50Hz的交变电压V=V0sinωt,如果所加电压的最大值V0超过某一值Vc时,将开始出现以下现象:电子束有时能通过两极板;有时间断,不能通过。

(1)求Vc的大小。

(2)求V0为何值才能使通过的时间(Δt)跟间断的时间(Δt)之比为:(Δt)∶(Δt)=2∶1。

【答案】(1)91V;(2)105V。

【解析】(1)电子通过平行板所有的时间≈10-9s,交变电压的周期T≈10-2s,可见:<电子进入平行极板中间后,其运动沿水平方向为匀速运动,沿竖直方向为匀加速运动。设电子束刚好不能通过平行极板的电压为Vc,电子经过平行极板的时间为t,所受的电场力为f,则:t= ①; ②;a= ③

由以上三式,可得:Vc=,代入数值,得:Vc=91V。

(2)因为(Δt)=2(Δt),所以:Vc=V0sin,由此得:V0===105V

1983年全国卷

[1983全国卷 T4 4分]已知氢原子的基态能级是E1=-13.6eV,第二能级是E2=-3.4eV。如果氢原了吸收 eV的能量,它即可由基态跃迁到第二能级.如果氢原子再获得1.89eV的能量,它还可由第二能级跃迁到第三能级。因此,氢原子的第三能级E3= eV。

【答案】10.2,-1.51。

【解析】已知氢原子基态能量为E1= 13.6Ev,第二能级E2= 3.4eV,

所以由基态跃迁到第二能级氢原子吸收的能量是E2 E1=10.2eV;

如果再吸收1.89eV能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,

E3=E2+1.89eV= 1.51eV.

[1983全国卷 T5 2分]一定量的理想气体,处在某一初始状态.现在要使它的温度经过状态变化后回到初始状态的温度,用下列哪些过程可能实现( )

A.先保持压强不变而使它的体积膨胀,接着保持体积不变而减小压强.

B.先保持压强不变而使它的体积减小,接着保持体积不变而减小压强.

C.先保持体积不变而增大压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀.

D.先保持体积不变而减小压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀.

【答案】AD

【解析】

理想气体方程 由理想气体状态方程可知,保持压强不变而使它的体积膨胀,温度升高,接着保持体积不变而减小压强,温度降低,温度可能回到原来的温度,故A正确;由理想气体状态方程可知,先保持压强不变而使它的体积减小,温度降低,接着保持体积不变而减小压强,温度继续降低,温度不可能回到原来的温度,故B错误;由理想气体状态方程可知,先保持体积不变而增大压强,温度升高,接着保持压强不变而使它的体积膨胀,温度继续升高,温度不可能回到原来的值,故C错误;由理想气体状态方程可知,先保持体积不变而减小压强,温度降低,接着保持压强不变而使它的体积膨胀,温度升高,温度可能回到原来的温度,故D正确;故选AD.

[1983全国卷 T7 12分]一个光滑的圆锥体固定在水平的桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角θ=30°(如右图)。一条长度为l的绳(质量不计),一端的位置固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着一个质量为m的小物体(物体可看作质点,绳长小于圆锥体的母线)。物体以速率v绕圆锥体的轴线做水平匀速圆周运动(物体和绳在上图中都没画出)。

(1)当v=时,求绳对物体的拉力。

(2)当v=时,求绳对物体的拉力。(要求说明每问解法的根据)

【答案】(2)1.03mg;(2)2mg。

【解析】题目要求考生说明每问解法的根据。物体做水平匀速圆周运动有两种可能:一种是物体与锥体表面接触(见图1);一种是物体与锥体表面不接触(见图2)。

当接触时,物体受力如图1所示,T是绳对物体的拉力,N是支持力,mg是重力。物体与锥面间无摩擦。将力沿水平方向和竖直方向分解,按牛顿定律得:

Tsinθ-Ncosθ=m ①;Tcosθ+Nsinθ=mg ②

由①、②两式消去T,可得N跟v的关系如下:N=mgsin-m

在θ给定后,v越大,N越小,当v=时,令vb表示这个速率,并将θ=30°代入,可得:vb= ③

因为N是支持力,最小等于0,所以当v>vb时,物体不再与锥面接触。

(1)当v=时,因为v<vb,所以物体与锥面接触,由①、②式消去N,可得:

T=m+mgcosθ=或T=1.03mg。

(2)当v=时,因为v>v0,所以物体与锥面不接触。这时物体只受重力和绳子拉力作用(如图2所示)。用α表示绳与圆锥体轴线之间的夹角,将力沿水平方向和竖直方向分解,按牛顿定律得:Tsinα=m ④;Tcosα=mg ⑤

将v=代入④式,由④、⑤两式消去α,可得:2T2-3mgT-2m2g2=0

解此方程,取合理值,得:T=2mg。

1982年全国卷

[1982全国卷 T5 3分]设行星A和行星B是两个均匀球体。A与B的质量之比mA∶mB=2∶1;A与B的半径之比RA∶RB=1∶2。行星A的卫星a沿圆轨道运行的周期为TA,行星B的卫星b沿圆轨道运行的周期为TB,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比为( )

A.TA∶TB=1∶4 B.TA∶TB=1∶2 C.TA∶TB=2∶1 D.TA∶TB=4∶1

【答案】A

【解析】卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,求出周期和中心天体质量M以及运行半径R之间的关系可得.

卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,则有:得:,所以两卫星运行周期之比,A正确.

[1982全国卷 T4 5分]两个相同的声源S1和S2(见下图)相距10m,频率为1700Hz,振动位相相同,已知空气中的声速是340m/s,所以由S1和S2发出的声波在空气中的的波长是_____m。图中Q是S1S2的中点,OQ是的S1S2中垂线,长度=400m,OP平行于S1S2。长度=16m。由于两列声波干涉的结果,在O点声波振动将______,并且在O、P之间的线段上会出现______个振动最弱的位置。

【答案】0.20,加强,2。

【解析】(1)专家声波的波长:

(2) O点与两个声源的波程差为0, 即波源到点的距离差为半波长的偶数倍,所以O点为振动加强点

(3) 设是OP上任意的一个振动最弱点,则该点与两个声源的波程差应该满足

求得:

因此只能取1和2,因此OP上共有2个振动最弱位置.

(另解:由于,可以利用双缝干涉条纹公式估算,即,得,所以)

[1982全国卷 T7 12分]在一原子反应堆中,用石墨(碳)作减速剂使快中子减速。已知碳核的质量是中子的12倍。假设把中子与碳核的每次碰撞都看作是弹性正碰,而且认为碰撞前碳核都是静止的。

(1)设碰撞前中子的动能是E0,问经过一次碰撞中子损失的能量是多少?

(2)至少经过多少次碰撞,中子的动能才能小于10E0?(lg13=1.114,lg11=1.041。)

【答案】(1)ΔE=E0 (2)42次

【解析】

(1)设中子和碳核的质量分别为m和M,碰撞前中子的速度为v0,碰撞后中子和碳核的速度分别为v和V。根据动量守恒定律,可得:mv0=mv+MV ①

根据弹性碰撞中动能守恒,可得:=+ ②,

由①、②二式可解出:v0+v=V,将上式代入(a)中,得:v= ③

已知M=12m,代入(c)中可得:v= ④

因此在碰撞过程中中子损失的能量为:ΔE==E0=E0 ⑥

(2)设E1,E2……En分别表示中子在第1次、第2次……第n次碰撞后的动能。由④可得:

E1= ⑦;同理可得:E2==,En= ⑧

已知En=10E0。代入上式可得:10E0=,即:=10。 ⑨

取对数可得:2n(lg13-lg11)=6。将lg13=1.114,lg11=1.041代入上式,即得:

n==41.1。因此,至少需经过42次碰撞,中子的动能才能小于10E0。

1981年全国卷

[1981全国卷 T6 4分]假设火星和地球都是球体,火星的质量M火和地球的质量M地之比=p,火星的半径R火和地球的半径R地之比=q,那么火星表面处的重力加速度g火和地球表面处的重力加速度g地之比等于( )

A. B.pq2 C. D.pq

【答案】A

【解析】

试题分析:根据,可得,所以火星表面的引力加速度g1与地球表面处的重力加速度g2之比g1∶g2等于

故选A

[1981全国卷 T5 4分]质量是m的质点,以匀速率v作圆周运动,圆心在坐标系的原点0。在质点从位置1运动到位置2(如右图所示)的过程中,作用在质点上的合力的功等于 ;合力冲量的大小是 ,方向与x轴正方向成 (逆时针计算角度)。

【答案】0,mv,225°

【解析】略

[1981全国卷 T7 14分]在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙A和B,把一根倔强系数是k的弹簧的左端固定在墙A上,在弹簧右端系一个质量是m的物体1。用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体1从平衡位置O向左移动距离s,紧靠着1放一个质量也是m的物体2,使弹簧、1和2都处于静止状态,然后撤去外力,由于弹簧的作用,物体开始向右滑动。

(1)在什么位置物体2与物体1分离 分离时物体2的速率是多大?

(2)物体2离开物体1后继续向右滑动,与墙B发生完全弹性碰撞。B与O之间的距离x应满足什么条件,才能使2在返回时恰好在O点与1相遇?设弹簧的质量以及1和2的宽度都可忽略不计。

【答案】(1) (2)x=n, n=1,2,3,…….

【解析】(1)到达平衡位置O前,1和2一起作加速运动。到O点后,1开始减速,2开始作匀速运动。因而2和1将在O点分离。

到达O点前,把1、2和弹簧看作一个系统只有系统内的弹簧的弹性力做功,所以系统的机械能守恒,令v表示1和2到达O点时的速率,则有:,所以:v=。这就是分离时物体2的速率。

(2)分离后,在下一次相遇前,1以O点为平衡位置作简谐振动,振动的周期为:T=2π①;从1和2分离时开始计时,即令该时刻t=0,则1通过O点的时刻为:

t1=T,T,T,2 T ……=n·T,n=1,2,3,②

过O点后,2以匀速率v向右作直线运动。与B相碰时,由于碰撞是完全弹性的,碰撞后2的速率不变,运动反向。令x表示B与O点间的距离,则2返回O点的时刻为:T2=③

如2恰好在O点与1相遇,则:t2=t1 ④

将(b)、(c)两式代入(d),即得x应满足的条件为:x=n, n=1,2,3,……. ⑤

1980年全国卷

[1980全国卷 T10 3分] 如右图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ。在这个过程中,线圈中感生电流( )

A.沿abcd流动

B.沿dcba流动

C.由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动

D.由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流动

【答案】A

【解析】

线圈从位置到位置的过程中,穿过线圈的向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,产生感应电流的磁场方向向上,由右手定则知电流沿abcd方向;线圈从位置到位置的过程中,线圈内穿过的向下的磁通量增加,则感应电流的磁场方向向上,由右手定则知感应电流方向沿abcd方向.

[1980全国卷 T5 4分]在标准状态下,一细长而均匀的玻璃管,上端开口,一段长度为38cm的水银柱,把一定量的空气封闭在管内.当玻璃管跟竖直方向成60°时,管内空气柱的长度为60cm。如果使管竖立,在管内空气达到平衡状态后,这段空气柱的长度是 。

【答案】50cm

【解析】

设水银密度为,重力加速度大小为,初始时气体的压强为p1;细管竖直时气体压强为p2。则

由玻意耳定律有:

p1l1=p2l2

代入数据得:l2=50cm

[1980全国卷 T6 14分]有两个物体,质量分别为m1和m2,m1原来静止,m2以速度v向右运动,如图所示。它们同时开始受到向右的大小相同的恒力F,在为m1<m2,m1=m2,m1>m2三种情况下,它们能否达到相同的速度(矢量)?试列出它们速度的表达式,并根据此式分别进行讨论,讨论中要注意说明理由。如果它们受到的恒力F的方向都跟v垂直,它们能否达到相同的速度(矢量)?为什么?

【答案】略

【解析】(1)设受力后m1的加速度为a1,m2的加速度为a2,受力后某一时刻t,m1的速度为v1,m2的速度为v2,那么:a1=, a2=,v1=a1t=t ①;v2=v+a2t=v+t ②

(2)受力后,m1作初速为零的匀加速运动,m2作有一定初速度的匀加速运动,它们的加速度和速度的方向都是向右的。m1<m2时,由于a1>a2,m1的速度增加得比m2的快,虽然m2已有一定初速度,它们仍可在某一时刻达到相同的速度。m1=m2时,由于a1=a2它们的速度增加得一样快,m2已有一初速度v,因此m1的速度将总是比m2的速度小v,它们不可能达到相同的速度。m1>m2时,由于a1<a2,m1的速度增加得,m2的慢,m2已有一初速度,因此m1的速度将越来越小于m2的速度,它们也不可能达到相同的速度。

(3)如果F跟v垂直,那么,F的作用只是使m1和m2在垂直于v的方向上的速度增加,而对它们在v方向的即向右的速度没有影响。因此m1将始终没有向右的速度分量,而m2将在向右的方向上始终保持速度v。这样,在任何时刻m1和m2的速度方向都不会相同,因此它们不可能达到相同的速度。

1979年全国卷

[1979全国卷 T11 3分]一个长螺线管通有交流电,把一个带电粒子沿管轴射入管中,粒子将在管中( )

做圆周运动 B.做匀加速直线运动

C.沿轴线来回运动 D.做匀速直线运动

【答案】D

【解析】虽然螺线管中的电流在变化,但沿管轴的磁感线始终是一条直线,粒子的射入方向与磁场方向平行,故始终不受洛伦兹力的作用,所以粒子应做匀速直线运动.所以正确答案为D。

[1979全国卷 T6 13分]在加速行驶的火车上固定一斜面,斜面角是θ(见图)。有一物体静止在斜面上,如果火车加速度小于某一值a0,物体就会下滑。设物体和斜面间的静摩擦系数是μ,推导a0的表达式。

【答案】a0=g

【解析】设斜面上物体的质量是m,正压力是P。

在平行于斜面的方向上:ma0cosθ=mgsinθ-μP;在垂直斜面的方向上:ma0sinθ=P-mgcosθ

解得:a0=g

1978年全国卷

[1978全国卷 T7 20分]如图所示,一个U形导体框架,宽度l=1m,其所在平面与水平面交角α=30°,其电阻可以忽略不计。设匀强磁场与U形框架的平面垂直,磁感应强度B=0.2Wb/m2,今有一条形导体ab,其质量m=0.2kg,其有效电阻R=0.1Ω,跨放在U形框上,并且能无摩擦地滑动。求:

(1)导体ab下滑的最大速度vm;

(2)在最大速度,vm时,在ab上释放出来的电功率。

【答案】(1)vm=2.5m/s;(2)2.5W。

【解析】(1)感应电动势ε=Blv;电磁力F=Bli=Bl=。

当F==mgsin30°时,v=vm,∴vm===2.5m/s

(2)电功率=iε====2.5W。

第

历年(1978~1988)高考物理试卷(12套)

《压轴题汇编》(32道)

目 录

1989年全国卷 2

1988年全国卷 5

1987年全国卷 7

1986年全国卷 9

1985年全国卷 11

1984年全国卷 13

1983年全国卷 14

1982年全国卷 16

1981年全国卷 18

1980年全国卷 20

1979年全国卷 22

1978年全国卷 23

1989年全国卷

[1989全国卷 T13 2分]在光滑水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线。2、3小球静止,并靠在一起,1球以速度v0射向它们(如图)。设碰撞中不损失机械能,则碰后三个小球的速度可能值是( )

A.v1=v2=v3=v0 B.v1=0,v2=v3=v0

C.v1=0,v2=v3=v0 D.v1=v2=0,v3=v0

【答案】D

【解析】2、3小球静止,并靠在一起,1球以速度v0射向它们,碰撞前系统动量为mv0,如果碰后三个小球的速度v1=v2=v3=v0,碰撞后系统动量为mv0,碰撞后的总动能为mv02,机械能不守恒,不符合题意,故A错误。如果v1=0,v2=v3=v0,,碰撞后系统动量为mv0,碰撞后的总动能为:mv02,机械能不守恒,不符合题意,故B错误。如果v1=0,v2=v3=v0,碰撞后系统总动量为mv02,碰撞过程动量不守恒,不符合题意,故C错误。球的碰撞过程为:由于球1与球2发生碰撞时间极短,球2的位置来不及发生变化,这样球2对球3也就无法产生力的作用,即球3不会参与此次碰撞过程。而球1与球2发生的是弹性碰撞,质量又相等,故它们在碰撞中实现速度交换,碰后球1立即停止,球2速度立即变为v0;此后球2与球3碰撞,再一次实现速度交换。所以碰后球1、球2的速度为零,球3速度为v0。故D正确。

[1989全国卷 T15 2分]在光滑水平地面上有一木板,一木棒可沿水平轴O转动,其下端B搁在木板上,而整个系统处于静止状态(如图)。现在用水平力F向左推木板,但木板仍未动。由此可以得出结论:施力F后,木板和木棒之间的正压力( )

A.变大

B.不变

C.变小

D.条件不足,不能判断如何改变

【答案】C

【解析】先以O为转轴,以木棒为研究对象,用力F向左推木板时,木板对木棒有竖直向上的支持力N和向左的静摩擦力,根据力矩平衡条件得:MG=MN+Mf,而F推木板之前木板对木棒没有摩擦力,摩擦力的力矩Mf=0,由于重力的力矩MG不变,则知用力F向左推木板时,支持力的力矩MN减小,而力臂没有改变,则N变小。

[1989全国卷 T19 2分]一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如下图所示。以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能。若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )

A.U变小,E不变 B.E变大,W变大

C.U变小,W不变 D.U不变,W不变

【答案】AC

【解析】平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变。将正极板移到图中虚线所示的位置时,板间距离d减小,根据C=知,电容增大,电势差U=,则板间电压变小。由E==,代入C=得到:E=,可知E与d无关,则知电场强度E不变。P与负极板间的距离不变,由公式U=Ed可知,P与负极板间的电势差不变,P点的电势不变,正电荷在P点的电势能不变。故AC正确。

[1989全国卷 T34 9分]一个质量为m、带有电荷-q的小物体,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙。轨道处于匀强电场中,场强大小为E,方向沿Ox轴正向,如图所示。小物体以初速v0从x0点沿Ox轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f作用,且f<qE;设小物体与墙碰撞时不损失机械能,且电量保持不变,求它在停止运动前所通过的总路程s。

【答案】

【解析】小物体受到的电场力F=-qE,大小不变,方向指向墙;摩擦力f的方向与小物体运动方向相反。不管开始时小物体是沿x轴正方向或负方向运动,小物体在多次与墙碰撞后,最后将停止在原点O处。在这个过程中,电势能减少了:ΔEP=qEx0。

小物体动能减小了mv02,由于小物体与墙碰撞时不损失机械能,因而小物体克服摩擦力所做的功就等于减少的动能和电势能之和:fs=+qEx0。

解得小物体在停止前所通过的总路程s等于:s=。

1988年全国卷

[1988全国卷 T12 2分]图中S为三相交流电源。连在电路中的各电阻丝B1、B2、B3、B4的阻值都相同。变压器都是电压比为2∶l的降压变压器。这些电阻丝,按消耗功率大小的顺序排列(从大到小)应为( )

A.B1B2B3B4 B.B4B3B2B1 B.B4B2B3B1 D.B3B1B4B2

【答案】B

【解析】每根相线(火线)与中性线(零线)间的电压叫相电压,;相线间的电压叫线电压。因为三相交流电源的三个线圈产生的交流电压相位相差120°,三个线圈作星形连接时,线电压等于相电压的根号3倍。我们通常讲的电压是220V,380V,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。降压变压器会降低有效值,故选择B。

[1988全国卷 T7 3分]一物体放在光滑水平面上,初速为零。先对物体施加一向东的恒力F,历时1秒钟,随即把此力改为向西,大小不变,历时1分钟;接着又把此力改为向东,大小不变,历时1秒钟;如此反复,只改变力的方向,共历时1分钟.在此l分钟内( )

A.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东

B.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置

C.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末继续向东运动

D.物体一直向东运动,从不向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东

【答案】D

【解析】物体在光滑的水平面上静止,当施加向东的恒力时,物体水平方向上只受一个恒力F作用,恒力改变了物体的运动状态,物体进行匀加速直线运动.1s后当施加一个向西的恒力作用,恒力改变了物体的运动状态,物体向东匀减速直线运动,因为力大小未变,所以1s后物体处于静止状态.物体在2s内进行一个循环,一直向东加速,减速,静止,静止是在物体原位置的东侧,1min之后物体正好进行了30个循环,物体处于静止状态,在原位置的东侧.

A. 描述与分析结论不符,故A错误.

B. 描述与分析结论不符,故B错误.

C. 描述与分析结论不符,故C错误.

D. 描述与分析结论相符,故D正确.

[1988全国卷 T7 9分]N个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶,它们沿轴线排列成一串,如图所示(图中只画出了六个圆筒,作为示意)。各筒和靶相间地连接到频率为ν、最大电压值为U的正弦交流电源的两端。整个装置放在高真空容器中,圆筒的两底面中心开有小孔,现有一电量为q、质量为m的正离子沿轴线射入圆筒,并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场),缝隙的宽度很小,离子穿过缝隙的时间可以不计。己知离子进入第一个圆筒左端的速度为v1,且此时第一、二两个圆筒间的电势差V1-V2=-U,为使打到靶上的离子获得最大能量,各个圆筒的长度应满足什么条件?并求出在这种情况下打到靶上的离子的能量。

【答案】:Ln=,n=1,2,3……N。Ek=NqU+

【解析】为使正离子获得最大能量,要求离子每次穿越缝隙时,前一个圆筒的电势比后一个圆筒的电势高U,这就要要求离子穿过每个圆筒的时间都恰好等于交流电的半周期。由于圆筒内无电场,离子在圆筒内做匀速运动。设vn为离子在第n个圆筒内的速度,则有:

mvn+12-mvn2=qU ①,第n个圆筒的长度为Ln=vn,

由(1)式得:mvn2-mv12=(n-1)qU ②

vn= ③

将(3)代入(2),得第n个圆筒的长度应满足的条件为:Ln=,n=1,2,3……N。(4)

打到靶上的离子的能量为:Ek=NqU+。

1987年全国卷

[1987全国卷 T7 3分]下图是一台三相变压器的示意图,原线圈和副线圈的匝数比为=30,今测得副线圈一边a、b、c三端的任意两端之间的电压为380伏,则在原线圈一边A、B、C三端的任意两端之间的电压等于 。

【答案】6600

【解析】略

[1987全国卷 T10 4分]图中M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空。两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动。设从M筒内部可以通过窄缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上。如果R、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( )

A.有可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上

B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与s缝平行的窄条上

C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b处和c处与s缝平行的窄条上

D.只要时间足够长,N筒上将到处都落有微粒

【答案】ABC

【解析】A、B、C、微粒从M到N运动时间t=,对应N筒转过角度θ=ωt=,即如果以v1射出时,转过角度:θ1=ωt=,如果以v2射出时,转过角度:θ2=ωt=。只要θ1、θ2不是相差2π的整数倍,则落在两处,故C正确。若相差2π的整数倍,则落在一处,可能是a处,也可能是b处。故A,B正确。若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,故D错误。

[1987全国卷 T7 10分]用大炮轰击和炮在同一水平面上的目标。当炮筒仰角为Ψ1时,着弹点比目标偏近了一段距离d1;当仰角为Ψ2时,着弹点又比目标偏远了一段距离d2。由这些已知量,求出要想正好击中目标所需的仰角Ψ0。设炮弹出口速率是一定的,空气阻力不计。

【答案】arcsin()

【解析】令x、y分别表示炮弹的水平位移和竖直位移,v0表示其初速度,则有:

x=v0cosψ·t;y=v0sinψ·t-

当炮弹落地时,y=0,由上两式可得水平射程:x= ①

当仰角为ψ1、ψ2、ψ0时,分别有:x1=,x2=,x0= ②

已知:x0-x1=d1,x2-x0=d2 ③由(2)、(3)两式得:sin2ψ0=,

ψ0=arcsin() ④

1986年全国卷

[1986全国卷 T9 3分]如下图所示,平行板电容器的极板沿水平方向放置,电子束从电容器左边正中间a处沿水平方向入射,电子的初速都是v0,在电场力的作用下,刚好从图中所示的c点射出,射出时的速度为v。现若保持电场不变,再加一个匀强磁场,磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直(图中垂直于纸面向里),使电子刚好由图中d点射出,c、d两点的位置相对于中线ab是对称的,则从d点射出时每个电子的动能等于 。

【答案】mv02-mv2

【解析】电子从c点射出,电场力对电子做正功,电子从d点射出,电场力对电子做负功,因为场强相等,电场方向位移相反,故电功W1=-W2,加速磁场后,洛伦兹力对电子不做功,所以根据动能定理有:

从c点飞出电场力做功:W1=mv2-mv02,从d点飞出电场力做功:W2=mvx2-mv02

因为W1=-W2,所以:mv2-mv02=mv02-mvx2,解得:mvx2=mv02-mv2。

[1986全国卷 T8 10分](本题是附加题,成绩不计入总分)有一个平行板电容器,当两极板间为空气时,其电容为C0=40pF,把它连接到一个电动势为E=500V的电源上。现将一块厚度等于极板间距离的石蜡块塞进两极板间,使它充满极板间空间的一半,如图,已知石蜡的介电常数ε=2。求:

(1)塞入石蜡块后,电容器的电容C。(2)在石蜡块塞入过程中,电源所提供的电能。

【答案】(1)60pF;(2)5.0×10J。

【解析】(1)石蜡塞入后,电容器可视为两个平行板电容器并联。每个的极板间距离都是d,每个的极板面积都是原电容器的极板面积S之半。因此,极板间是空气的那一半的电容:

C1==C0 ①;极板间是石蜡的那一半的电容:C2==εC0 ②

所以电容器的总电容:C=C1+C2 ③,由以上三式,代入数值可解得:C=60pF。

(2)电源提供的能量W应等于电动势和通过电源的电量的乘积。设插入石蜡前极板上的电量为Q0,插入后为Q,则:W=E(Q-Q0) ④

因为:Q0=C0E,Q=CE ⑤;所以得:W=E2(C-C0),代入数值得:W=5.0×10J。

1985年全国卷

[1985全国卷 T7 3分]某地强风的风速约为v=20m/s,设空气密度为ρ=1.3kg/m3。如果把通过横截面积为S=20m2的风的动能全部转化为电能,则利用上述已知量计算电功率的公式应为P= ,大小约为 W(取一位有效数字)。

【答案】ρSv3,1×105W

【解析】在时间t内通过横截面积为20m2的风能全部转化为电能,根据能量守恒定律,有Pt=mv2,其中m=ρV=ρ×vtS,故:P=ρSv3=1×1.3×20×203=1×105W。

[1985全国卷 T7 3分]如图,一细绳的上端固定在天花板上靠近墙壁的O点,下端拴一小球。L点是小球下垂时的平衡位置。Q点代表一固定在墙上的细长钉子,位于OL直线上。N点在Q点正上方,且QN=QL。M点与Q点等高。现将小球从竖直位置(保持绳绷直)拉开到与N等高的P点,释放后任其向L摆动。运动过程中空气阻力可忽略不计。小球到达L后,因细绳被长钉挡住,将开始沿以Q为中心的圆弧继续运动。在这以后( )

A.小球向右摆到M点,然后就摆回来

B.小球向右摆到M和N之间圆弧上某点处,然后竖直下落

C.小球沿圆弧摆到N点,然后竖直下落

D.小球将绕Q点旋转,直到细绳完全缠绕在钉上为止

E.关于小球的运动情况,以上说法都不正确

【答案】E

【解析】A.根据机械能守恒定律可知,小球运动到M点速度不为零,所以小球还要继续运动,故A错误;BCD.若小球能运动到N点,则根据机械能守恒定律可知,在N点速度等于零,但要使小球做圆周运动到达N点,则N点的速度不为零,所以小球不能运动到N点,则小球在MN之间某点做斜抛运动了,故BCD错误。

故选E。

[1985全国卷 T8 12分]图1中A和B表示在真空中相距为d的两平行金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场。图2表示一周期性的交变电压的波形,横坐标代表时间t,纵坐标代表电压U。从t=0开始,电压为一给定值U0,经过半个周期,突然变为-U0;再过半个周期,又突然变为U0;……如此周期性地交替变化。

在t=0时,将上述交变电压U加在A、B两板上,使开始时A板电势比B板高,这时在紧靠B板处有一初速为零的电子(质量为m,电量为e)在电场作用下开始运动。要想使这电子到达A板时具有最大的动能,则所加交变电压的频率最大不能超过多少?

【答案】

【解析】开始t=0时,因A板电势比B板高,而电子又紧靠B板处,所以电子将在电场力作用下向A板运动。在交变电压的头半个周期内,电压不变,电子做匀加速直线运动,其动能不断增大。如果频率很高,即周期很短,在电子尚未到达A板之前交变电压已过了半个周期开始反向,则电子将沿原方向开始做匀减速直线运动。再过半个周期后,其动能减小到零。接着又变为匀加速运动,半个周期后。又做匀减速运动。……最后到达A板。

在匀减速运动过程中,电子动能要减少。因此,要想电子到达A板时具有最大的动能,在电压的大小给定了的条件下,必须使电子从B到A的过程中始终做加速运动。这就是说,要使交变电压的半周期不小于电子从B板处一直加速运动到A板处所需的时间.即频率不能大于某一值。在电场力的作用下,电子的加速度a为:a= ①

其中e和m分别为电子的电量大小和质量,令t表示电子从B一直加速运动到A所需要的时间,则d=,或t= ②

令T表示交变电压的周期,ν表示频率,根据以上的分析,它们应满足以下的要求:t≤③;即ν≤④由①、②、④三式可解得:ν=⑤即频率不能超过。

1984年全国卷

[1984全国卷 T7 3分]S1和S2是两个相干波源.在图中分别以S1和S2为圆心作出了两组同心圆弧,分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷。实线表示波峰,虚线表示波谷。在图中方框内标出了三个点a、b、c。在这三个点中,振动加强的点是 ,振动减弱的点是 。

【答案】a、b,c

【解析】由图可知:a点波峰与波峰相遇点,b点是波谷与波谷相遇点,c是波峰与波谷相遇点。由于当波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,所以振动加强点是a、b点,振动减弱点是c。

[1984全国卷 T7 10分]在真空中速度为v=6.4×107m/s的电子束连续地射入两平行极板之间。极板长度为l=8.0×10m,间距为d=5.0×10m。两极板不带电时,电子束将沿两极板之间的中线通过。在两极板上加一50Hz的交变电压V=V0sinωt,如果所加电压的最大值V0超过某一值Vc时,将开始出现以下现象:电子束有时能通过两极板;有时间断,不能通过。

(1)求Vc的大小。

(2)求V0为何值才能使通过的时间(Δt)跟间断的时间(Δt)之比为:(Δt)∶(Δt)=2∶1。

【答案】(1)91V;(2)105V。

【解析】(1)电子通过平行板所有的时间≈10-9s,交变电压的周期T≈10-2s,可见:<

由以上三式,可得:Vc=,代入数值,得:Vc=91V。

(2)因为(Δt)=2(Δt),所以:Vc=V0sin,由此得:V0===105V

1983年全国卷

[1983全国卷 T4 4分]已知氢原子的基态能级是E1=-13.6eV,第二能级是E2=-3.4eV。如果氢原了吸收 eV的能量,它即可由基态跃迁到第二能级.如果氢原子再获得1.89eV的能量,它还可由第二能级跃迁到第三能级。因此,氢原子的第三能级E3= eV。

【答案】10.2,-1.51。

【解析】已知氢原子基态能量为E1= 13.6Ev,第二能级E2= 3.4eV,

所以由基态跃迁到第二能级氢原子吸收的能量是E2 E1=10.2eV;

如果再吸收1.89eV能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,

E3=E2+1.89eV= 1.51eV.

[1983全国卷 T5 2分]一定量的理想气体,处在某一初始状态.现在要使它的温度经过状态变化后回到初始状态的温度,用下列哪些过程可能实现( )

A.先保持压强不变而使它的体积膨胀,接着保持体积不变而减小压强.

B.先保持压强不变而使它的体积减小,接着保持体积不变而减小压强.

C.先保持体积不变而增大压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀.

D.先保持体积不变而减小压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀.

【答案】AD

【解析】

理想气体方程 由理想气体状态方程可知,保持压强不变而使它的体积膨胀,温度升高,接着保持体积不变而减小压强,温度降低,温度可能回到原来的温度,故A正确;由理想气体状态方程可知,先保持压强不变而使它的体积减小,温度降低,接着保持体积不变而减小压强,温度继续降低,温度不可能回到原来的温度,故B错误;由理想气体状态方程可知,先保持体积不变而增大压强,温度升高,接着保持压强不变而使它的体积膨胀,温度继续升高,温度不可能回到原来的值,故C错误;由理想气体状态方程可知,先保持体积不变而减小压强,温度降低,接着保持压强不变而使它的体积膨胀,温度升高,温度可能回到原来的温度,故D正确;故选AD.

[1983全国卷 T7 12分]一个光滑的圆锥体固定在水平的桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角θ=30°(如右图)。一条长度为l的绳(质量不计),一端的位置固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着一个质量为m的小物体(物体可看作质点,绳长小于圆锥体的母线)。物体以速率v绕圆锥体的轴线做水平匀速圆周运动(物体和绳在上图中都没画出)。

(1)当v=时,求绳对物体的拉力。

(2)当v=时,求绳对物体的拉力。(要求说明每问解法的根据)

【答案】(2)1.03mg;(2)2mg。

【解析】题目要求考生说明每问解法的根据。物体做水平匀速圆周运动有两种可能:一种是物体与锥体表面接触(见图1);一种是物体与锥体表面不接触(见图2)。

当接触时,物体受力如图1所示,T是绳对物体的拉力,N是支持力,mg是重力。物体与锥面间无摩擦。将力沿水平方向和竖直方向分解,按牛顿定律得:

Tsinθ-Ncosθ=m ①;Tcosθ+Nsinθ=mg ②

由①、②两式消去T,可得N跟v的关系如下:N=mgsin-m

在θ给定后,v越大,N越小,当v=时,令vb表示这个速率,并将θ=30°代入,可得:vb= ③

因为N是支持力,最小等于0,所以当v>vb时,物体不再与锥面接触。

(1)当v=时,因为v<vb,所以物体与锥面接触,由①、②式消去N,可得:

T=m+mgcosθ=或T=1.03mg。

(2)当v=时,因为v>v0,所以物体与锥面不接触。这时物体只受重力和绳子拉力作用(如图2所示)。用α表示绳与圆锥体轴线之间的夹角,将力沿水平方向和竖直方向分解,按牛顿定律得:Tsinα=m ④;Tcosα=mg ⑤

将v=代入④式,由④、⑤两式消去α,可得:2T2-3mgT-2m2g2=0

解此方程,取合理值,得:T=2mg。

1982年全国卷

[1982全国卷 T5 3分]设行星A和行星B是两个均匀球体。A与B的质量之比mA∶mB=2∶1;A与B的半径之比RA∶RB=1∶2。行星A的卫星a沿圆轨道运行的周期为TA,行星B的卫星b沿圆轨道运行的周期为TB,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比为( )

A.TA∶TB=1∶4 B.TA∶TB=1∶2 C.TA∶TB=2∶1 D.TA∶TB=4∶1

【答案】A

【解析】卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,求出周期和中心天体质量M以及运行半径R之间的关系可得.

卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,则有:得:,所以两卫星运行周期之比,A正确.

[1982全国卷 T4 5分]两个相同的声源S1和S2(见下图)相距10m,频率为1700Hz,振动位相相同,已知空气中的声速是340m/s,所以由S1和S2发出的声波在空气中的的波长是_____m。图中Q是S1S2的中点,OQ是的S1S2中垂线,长度=400m,OP平行于S1S2。长度=16m。由于两列声波干涉的结果,在O点声波振动将______,并且在O、P之间的线段上会出现______个振动最弱的位置。

【答案】0.20,加强,2。

【解析】(1)专家声波的波长:

(2) O点与两个声源的波程差为0, 即波源到点的距离差为半波长的偶数倍,所以O点为振动加强点

(3) 设是OP上任意的一个振动最弱点,则该点与两个声源的波程差应该满足

求得:

因此只能取1和2,因此OP上共有2个振动最弱位置.

(另解:由于,可以利用双缝干涉条纹公式估算,即,得,所以)

[1982全国卷 T7 12分]在一原子反应堆中,用石墨(碳)作减速剂使快中子减速。已知碳核的质量是中子的12倍。假设把中子与碳核的每次碰撞都看作是弹性正碰,而且认为碰撞前碳核都是静止的。

(1)设碰撞前中子的动能是E0,问经过一次碰撞中子损失的能量是多少?

(2)至少经过多少次碰撞,中子的动能才能小于10E0?(lg13=1.114,lg11=1.041。)

【答案】(1)ΔE=E0 (2)42次

【解析】

(1)设中子和碳核的质量分别为m和M,碰撞前中子的速度为v0,碰撞后中子和碳核的速度分别为v和V。根据动量守恒定律,可得:mv0=mv+MV ①

根据弹性碰撞中动能守恒,可得:=+ ②,

由①、②二式可解出:v0+v=V,将上式代入(a)中,得:v= ③

已知M=12m,代入(c)中可得:v= ④

因此在碰撞过程中中子损失的能量为:ΔE==E0=E0 ⑥

(2)设E1,E2……En分别表示中子在第1次、第2次……第n次碰撞后的动能。由④可得:

E1= ⑦;同理可得:E2==,En= ⑧

已知En=10E0。代入上式可得:10E0=,即:=10。 ⑨

取对数可得:2n(lg13-lg11)=6。将lg13=1.114,lg11=1.041代入上式,即得:

n==41.1。因此,至少需经过42次碰撞,中子的动能才能小于10E0。

1981年全国卷

[1981全国卷 T6 4分]假设火星和地球都是球体,火星的质量M火和地球的质量M地之比=p,火星的半径R火和地球的半径R地之比=q,那么火星表面处的重力加速度g火和地球表面处的重力加速度g地之比等于( )

A. B.pq2 C. D.pq

【答案】A

【解析】

试题分析:根据,可得,所以火星表面的引力加速度g1与地球表面处的重力加速度g2之比g1∶g2等于

故选A

[1981全国卷 T5 4分]质量是m的质点,以匀速率v作圆周运动,圆心在坐标系的原点0。在质点从位置1运动到位置2(如右图所示)的过程中,作用在质点上的合力的功等于 ;合力冲量的大小是 ,方向与x轴正方向成 (逆时针计算角度)。

【答案】0,mv,225°

【解析】略

[1981全国卷 T7 14分]在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙A和B,把一根倔强系数是k的弹簧的左端固定在墙A上,在弹簧右端系一个质量是m的物体1。用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体1从平衡位置O向左移动距离s,紧靠着1放一个质量也是m的物体2,使弹簧、1和2都处于静止状态,然后撤去外力,由于弹簧的作用,物体开始向右滑动。

(1)在什么位置物体2与物体1分离 分离时物体2的速率是多大?

(2)物体2离开物体1后继续向右滑动,与墙B发生完全弹性碰撞。B与O之间的距离x应满足什么条件,才能使2在返回时恰好在O点与1相遇?设弹簧的质量以及1和2的宽度都可忽略不计。

【答案】(1) (2)x=n, n=1,2,3,…….

【解析】(1)到达平衡位置O前,1和2一起作加速运动。到O点后,1开始减速,2开始作匀速运动。因而2和1将在O点分离。

到达O点前,把1、2和弹簧看作一个系统只有系统内的弹簧的弹性力做功,所以系统的机械能守恒,令v表示1和2到达O点时的速率,则有:,所以:v=。这就是分离时物体2的速率。

(2)分离后,在下一次相遇前,1以O点为平衡位置作简谐振动,振动的周期为:T=2π①;从1和2分离时开始计时,即令该时刻t=0,则1通过O点的时刻为:

t1=T,T,T,2 T ……=n·T,n=1,2,3,②

过O点后,2以匀速率v向右作直线运动。与B相碰时,由于碰撞是完全弹性的,碰撞后2的速率不变,运动反向。令x表示B与O点间的距离,则2返回O点的时刻为:T2=③

如2恰好在O点与1相遇,则:t2=t1 ④

将(b)、(c)两式代入(d),即得x应满足的条件为:x=n, n=1,2,3,……. ⑤

1980年全国卷

[1980全国卷 T10 3分] 如右图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ。在这个过程中,线圈中感生电流( )

A.沿abcd流动

B.沿dcba流动

C.由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动

D.由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流动

【答案】A

【解析】

线圈从位置到位置的过程中,穿过线圈的向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,产生感应电流的磁场方向向上,由右手定则知电流沿abcd方向;线圈从位置到位置的过程中,线圈内穿过的向下的磁通量增加,则感应电流的磁场方向向上,由右手定则知感应电流方向沿abcd方向.

[1980全国卷 T5 4分]在标准状态下,一细长而均匀的玻璃管,上端开口,一段长度为38cm的水银柱,把一定量的空气封闭在管内.当玻璃管跟竖直方向成60°时,管内空气柱的长度为60cm。如果使管竖立,在管内空气达到平衡状态后,这段空气柱的长度是 。

【答案】50cm

【解析】

设水银密度为,重力加速度大小为,初始时气体的压强为p1;细管竖直时气体压强为p2。则

由玻意耳定律有:

p1l1=p2l2

代入数据得:l2=50cm

[1980全国卷 T6 14分]有两个物体,质量分别为m1和m2,m1原来静止,m2以速度v向右运动,如图所示。它们同时开始受到向右的大小相同的恒力F,在为m1<m2,m1=m2,m1>m2三种情况下,它们能否达到相同的速度(矢量)?试列出它们速度的表达式,并根据此式分别进行讨论,讨论中要注意说明理由。如果它们受到的恒力F的方向都跟v垂直,它们能否达到相同的速度(矢量)?为什么?

【答案】略

【解析】(1)设受力后m1的加速度为a1,m2的加速度为a2,受力后某一时刻t,m1的速度为v1,m2的速度为v2,那么:a1=, a2=,v1=a1t=t ①;v2=v+a2t=v+t ②

(2)受力后,m1作初速为零的匀加速运动,m2作有一定初速度的匀加速运动,它们的加速度和速度的方向都是向右的。m1<m2时,由于a1>a2,m1的速度增加得比m2的快,虽然m2已有一定初速度,它们仍可在某一时刻达到相同的速度。m1=m2时,由于a1=a2它们的速度增加得一样快,m2已有一初速度v,因此m1的速度将总是比m2的速度小v,它们不可能达到相同的速度。m1>m2时,由于a1<a2,m1的速度增加得,m2的慢,m2已有一初速度,因此m1的速度将越来越小于m2的速度,它们也不可能达到相同的速度。

(3)如果F跟v垂直,那么,F的作用只是使m1和m2在垂直于v的方向上的速度增加,而对它们在v方向的即向右的速度没有影响。因此m1将始终没有向右的速度分量,而m2将在向右的方向上始终保持速度v。这样,在任何时刻m1和m2的速度方向都不会相同,因此它们不可能达到相同的速度。

1979年全国卷

[1979全国卷 T11 3分]一个长螺线管通有交流电,把一个带电粒子沿管轴射入管中,粒子将在管中( )

做圆周运动 B.做匀加速直线运动

C.沿轴线来回运动 D.做匀速直线运动

【答案】D

【解析】虽然螺线管中的电流在变化,但沿管轴的磁感线始终是一条直线,粒子的射入方向与磁场方向平行,故始终不受洛伦兹力的作用,所以粒子应做匀速直线运动.所以正确答案为D。

[1979全国卷 T6 13分]在加速行驶的火车上固定一斜面,斜面角是θ(见图)。有一物体静止在斜面上,如果火车加速度小于某一值a0,物体就会下滑。设物体和斜面间的静摩擦系数是μ,推导a0的表达式。

【答案】a0=g

【解析】设斜面上物体的质量是m,正压力是P。

在平行于斜面的方向上:ma0cosθ=mgsinθ-μP;在垂直斜面的方向上:ma0sinθ=P-mgcosθ

解得:a0=g

1978年全国卷

[1978全国卷 T7 20分]如图所示,一个U形导体框架,宽度l=1m,其所在平面与水平面交角α=30°,其电阻可以忽略不计。设匀强磁场与U形框架的平面垂直,磁感应强度B=0.2Wb/m2,今有一条形导体ab,其质量m=0.2kg,其有效电阻R=0.1Ω,跨放在U形框上,并且能无摩擦地滑动。求:

(1)导体ab下滑的最大速度vm;

(2)在最大速度,vm时,在ab上释放出来的电功率。

【答案】(1)vm=2.5m/s;(2)2.5W。

【解析】(1)感应电动势ε=Blv;电磁力F=Bli=Bl=。

当F==mgsin30°时,v=vm,∴vm===2.5m/s

(2)电功率=iε====2.5W。

第

同课章节目录