语文九年级上册《词五首》优秀实用课件:65页

文档属性

| 名称 | 语文九年级上册《词五首》优秀实用课件:65页 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-11-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件65张PPT。词 五 首百善中心学校九年级语文备课组 唐诗宋词是中国文学史上两朵奇葩,词是唐五代兴起的一种配乐歌唱的诗体,产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,最常见的是“词”这个名称,相当于现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲 调 的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲 调 都 有一个名称,叫“词牌”。词牌规定着这首诗的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中 调( 59- 90字)和长 调( 91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。词婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠。豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。疏通字音:

晖( ) 脉( ) 蘋( )

筠( ) 嶂( ) 羌( )

寐( ) 擎( ) 骑( )

鬓( ) 麾( ) 炙( )

舴艋( )读准字音与节奏:望江南

温庭筠

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白频洲 。 温庭筠,原名岐,字飞卿。晚唐太原祁人,晚唐诗人、词人。是“花间派”的重要作家,被誉为“花间鼻祖”。他精通音律,但屡考进士不第,一生不得意。其词多写女性生活,多反映青楼闺阁的相思之情。其诗与李商隐齐名,称“温李”;词与韦庄齐名,称“温韦”。

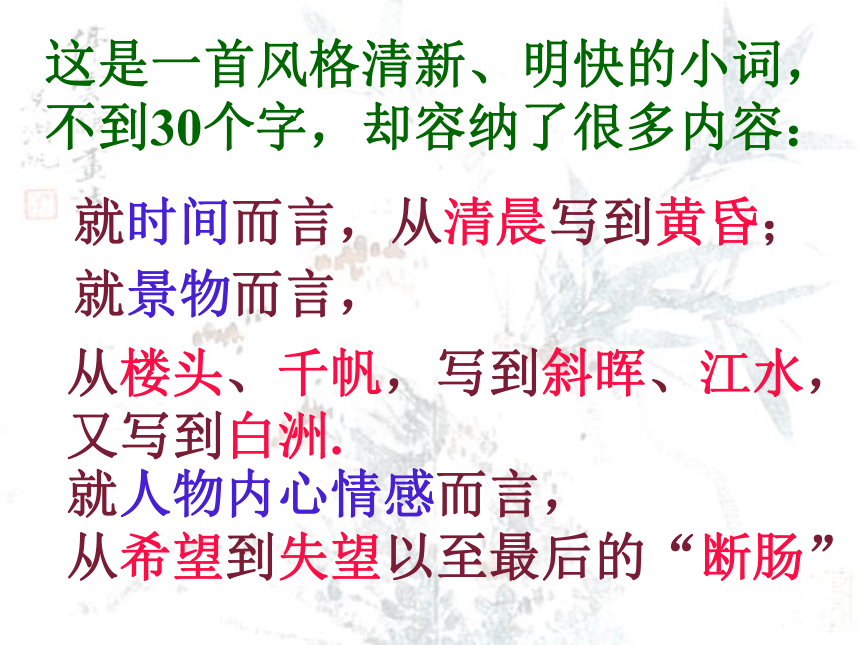

他的词多闺情,音韵和谐,主导风格浓丽、精巧。但也有清新明快的词。如《望江南》。 作者简介 这是一首闺怨词,描写一位深闺女子盼望爱人归来的一片痴情。理解大意“梳洗罢”“独倚望江楼”“过尽千帆皆不是”“斜晖脉脉水悠悠”一句转入写景,夕阳余晖斜拂江面,绿水悠悠而去,人不见,景依旧“肠断白蘋 洲”一句既概括思妇在倚楼眺望之前用心梳洗修的 经过和急切盼望重逢的心情。写思妇独自一人斜靠在江楼上眺望归人。写出思妇喜愁相伴的心理活动,江上 船只 来往不断,归人有盼;然而船只少留难驻, 悠悠前行。一句,只见水边一片白蘋 洲,令人愁思 满怀。。这是一首风格清新、明快的小词,不到30个字,却容纳了很多内容: 就时间而言,就景物而言,就人物内心情感而言,从清晨写到黄昏;从楼头、千帆,写到斜晖、江水,又写到白洲.

从希望到失望以至最后的“断肠”

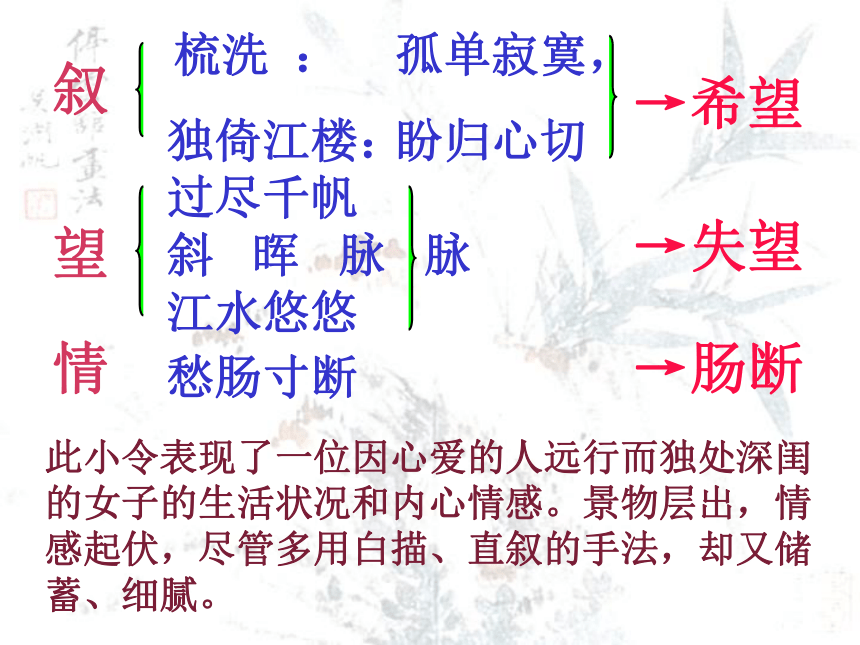

→肠断 叙此小令表现了一位因心爱的人远行而独处深闺的女子的生活状况和内心情感。景物层出,情感起伏,尽管多用白描、直叙的手法,却又储蓄、细腻。梳洗 :独倚江楼:孤单寂寞,

盼归心切→希望望过尽千帆

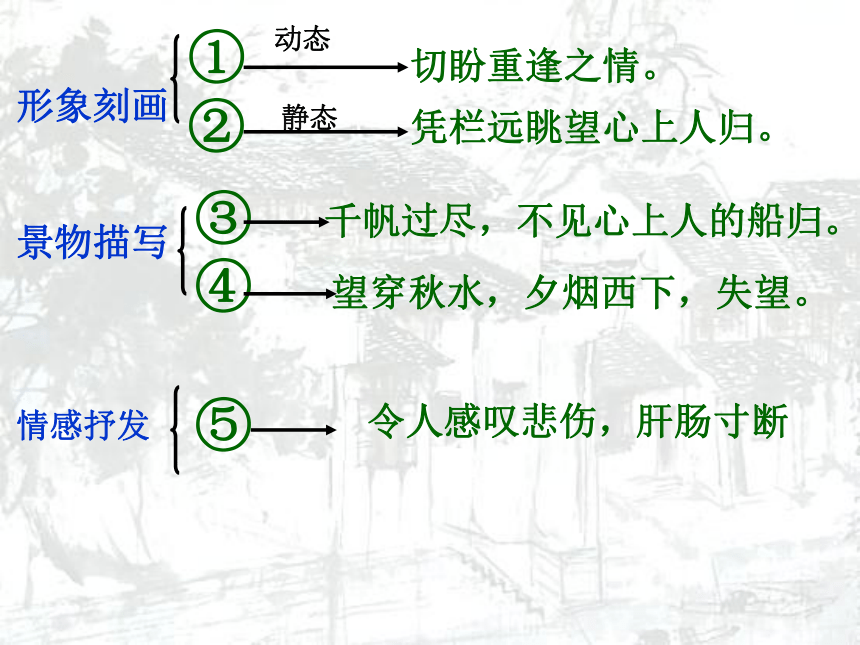

斜晖脉脉 江水悠悠→失望情愁肠寸断形象刻画①②动态切盼重逢之情。凭栏远眺望心上人归。静态景物描写⑤③④

千帆过尽,不见心上人的船归。望穿秋水,夕烟西下,失望。情感抒发令人感叹悲伤,肝肠寸断

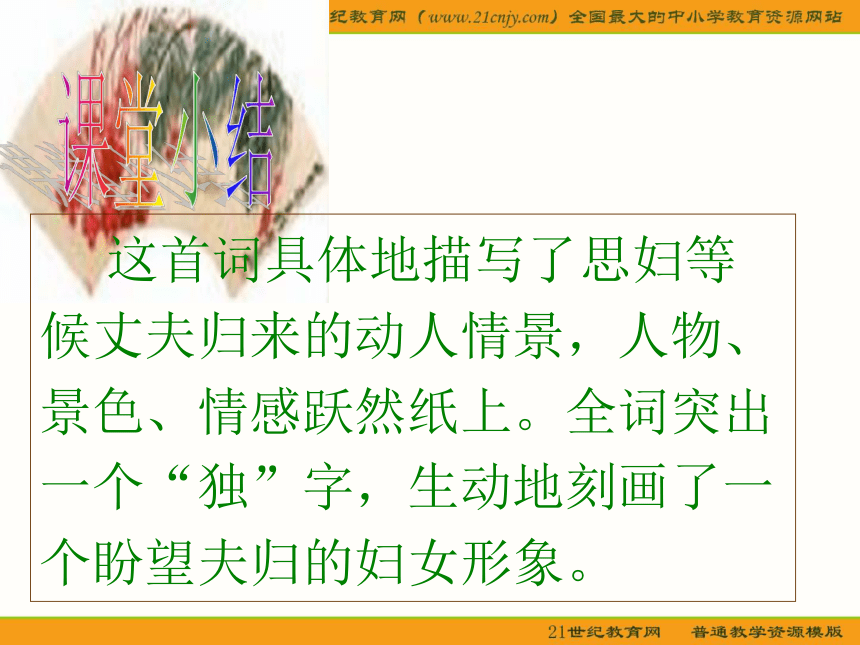

课堂小结 这首词具体地描写了思妇等候丈夫归来的动人情景,人物、景色、情感跃然纸上。全词突出一个“独”字,生动地刻画了一个盼望夫归的妇女形象。武 陵 春

李清照

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。 作者简介: 李清照,南宋女词人。号易安居士,齐州章丘(今山东)人。所作词,前期多反映其悠闲生活,后期多悲叹身世,寓故国黍离之悲,情调感伤。给辛稼轩、陆游等爱国词人以深刻的影响。

李清照词,令慢均工,擅长白描,善用口语,被称为“易安体”。现传《漱玉词》。词作背景:北宋败亡后,李清照于建炎元年(1127)来到南方,故乡青州陷入金人之手,她家中所藏的大批书籍文物被焚毁。建炎三年(1129)丈夫赵明诚病故之后,金人挥兵南侵,李清照为避兵乱而只身各处流亡。绍兴五年(1135)寓居在浙江金华时写了这首《武陵春》词。这时她已经53岁了,经历了国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。这首词中所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。 风住尘香花已尽,交待季节特征——已是暮春时节。暗指:自己年老株黄,寓寄词人漂泊零落,红颜迟暮的身世之恸。日晚倦梳头。此句是什么描写? 典型的生活细节描写通过具体的外在行为展现人物的什么心理?表达什么情感?心灰意懒 浓重的哀愁由景到人 由此,这两句是通过景色、典型细节来抒情。(采用含蓄手法进行间接抒情。) 物是人非事事休,欲语泪先流。这两句紧承上句叙述了什么内容? 叙述了哀伤的原因、程度。“人非”具体指词人的什么遭遇? 国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇 因此,这两句是词人直抒胸臆,再次借助神态和外在行为表达出自己浓重的哀愁。 其抒情方式是——直接抒情只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁“只恐”否定自己的计划。两句中词人运用什么修辞仍然表达自己内心不解的哀愁? 比 喻 词人创意出奇,将心中抽象的、难以捉摸的“愁”转为具体可触的立体感,说“舟轻愁重”使“愁”有了形体、重量、动态。这种写法是——化虚为实 “闻说”、“也拟” “只恐”是用欲抑先扬手法,曲折尽情的表达作者沉重、无奈的心理变化,道出哀愁之重。风格2、《望江南》和《武陵春》这两首词有什么相同之处? 1、本文是如何写愁的?“闻说”“也拟”“只恐”三个词说明了什么? 提示:通过典型细节来抒情。如“欲语泪先流”。“闻说”“也拟”“只恐”这三个动词写出了作者试图排遣愁绪的做法,写出了作者的沉重、无奈。 风格相近,都比较婉约;写作手法相近,借景抒情或直接抒情;抒发的感情相近,抒发主人公或作者的离愁别绪,凄惨心境。 结句化虚为实,语意新奇,是描摹愁思的绝妙好辞。“愁”与“恨”之类,原是一种抽象的情意,看不见,摸不着,为增其可感性,词人通常采取夸张性的比喻,使其物质化。 “愁”与“恨”,通过视觉艺术形象,化为可感的实体。 以春水喻之,如李煜之“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(《虞美人》);以春草喻之,如李煜之“离恨恰似春草,更行更远还生”(《清平乐》);此皆状其迢迢不断,绵绵无绝。言其深广者,如秦观之“飞红万点愁如海”(《千秋岁》)。更有甚者,如贺铸之“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案》),连用三喻,使“愁”有弥天盖地之势。苏轼已有“只载一船离恨向西州”(《虞美人》),张元干《谒金门》中也说:“艇子相呼相语,载取暮愁归去。” 这首词采用借景抒情、化虚为实的手法,表达女词人内心中,因种种不幸遭遇而万念俱灰的无限惆怅与悲伤之情。小 结《渔家傲· 秋思》范仲淹(宋) 塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲?

【宋】范仲淹 范仲淹,字希文。他在陕西守卫边疆多年。政治上,他主张革新,为守旧派阻挠,他的词,写边塞生活,苍凉悲壮,慷慨生哀;写羁旅生活,缠绵深致,脍炙人口。范仲淹于宋仁宗康定元年任陕西经略副使,守边四年,作《渔家傲》乐歌数阙。一○三八年西夏昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。一○四○年,范仲淹自越州改任陕西经略副使兼知延州(今陕西延安)。延州当西夏出入关要冲,战后城寨焚掠殆尽,戍兵皆无壁垒,散处城中。此词可能即作于知延州时。原有数阕,皆以“塞下秋来”为首句,欧阳修尝称为“穷塞外之词”。但流传至今的却只有此词。

范仲淹塞下秋来风景异·时间统领全文地点·异雁去边声千嶂长烟落日孤城边地荒漠将士思乡景情衡阳雁去无留意人思归四面边声连角起边塞的空旷辽阔声音千嶂里,

长烟落日孤城闭西北荒漠暗示敌强我弱的不利形势

浊酒一杯家万里借酒浇愁数字对比写思乡燕然未勒归无计边患未平功业未成羌管悠悠霜满地将军白发征夫泪人不寐壮志难酬思乡忧国感慨情怀渔家傲上阕写景衡阳雁去

边声连起

千嶂孤城

长烟落日渲染荒凉萧瑟气氛 下阕抒情异家万里- 归无计

羌管悠-霜满地

燕然未勒抒发思乡报国之情泪借景抒情 苍凉悲壮,沉郁雄浑中心思想 《渔家傲 秋思》通过写边塞的战地风光,表现了作者报国立功的英雄气慨和壮志难酬、思乡忧国的感慨情怀,同时也写出了边塞战士的艰苦生活。 变型默写:1.点明地域和季节的句子是: 塞下秋来风景异2.写边地天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意3.边地战事吃紧,戒备森然的句子:

(由视觉的景物描写勾勒出边塞的悲凉的句子)千嶂里,长烟落日孤城闭。

4.表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计.5.夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。6.以互文的形式写出将士有家难回,功业难成,哀伤流泪的句子:人不寐,将军白发征夫泪。

江城子苏轼苏轼生平苏轼 (1037-1101)字子瞻,号东坡居士。诗、词、文、书、画均卓然大家。为“唐宋八大家”之一,在词学上,为北宋词坛豪放派主要作家之一。江 城 子

密州出猎

【宋】苏轼

老夫聊发少年狂。 左牵黄, 右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨。持节云中, 何日遣冯唐。会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 ?苏轼深受儒家民本思想的影响,历来勤政爱民,每至一处,都颇有政绩,为百姓所拥戴。宋神宗熙宁八年(1075年),苏轼任密州知州。当年春夏,密州天旱,旱蝗灾害相继发生。苏轼曾到位于东武(今山东诸诚)西南二十里的常山祈雨,后果然得雨,他再往常山祭谢,并开云泉、建云泉亭。同年十月,常山之庙整修一新,苏轼再往祭谢,归途中与同官会猎于铁沟。苏轼写下了一系列作品,这首《江诚子·密州出猎》最为人们称道。

写作背景:你能概括上阙的内容吗?描绘打猎的威武场面。你可以用自己的话为我们描绘一下这个场面吗?狂一狂:太守出猎而须报知人民跟随去看二狂:出看而须“倾城”三狂:猎必射虎四狂:自比孙郎表现作者必致强敌于死地的抱负。“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”讲讲下阙中运用的典故。抒发立志为国效命的情怀叙事:老夫┄少年狂 左 右 帽裘 千骑为报┄随太守 射 看 抒情: 酒酣胸(宽)胆(壮)鬓(白) 何妨!会挽雕弓 西北望 射天狼明确:年纪不小,但仍有少年狂气;塑造了一个力挽雕弓射天狼的英雄形象。表希望重新受朝廷重用;表要抵御侵略者,建功立业的决心。 “亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”三个典故分别表达了什么意思? 狂梳 理 总 结 这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。破 阵 子

为陈同甫赋壮语以寄

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵!

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生! 破阵子,一名《十拍子》。唐教坊曲。陈旸《乐书》:“唐《破阵乐》属龟兹部,秦王(李世民)所制,舞用二千人,皆画衣甲,执旗旆。外藩镇春衣犒军设乐,亦舞此曲,兼马军入场,尤壮观也。”

(《秦王破阵乐》为唐开国时之大型武舞曲,震惊一世。玄奘往印度取经时,一国王尝询及之。见所著《大唐西域记》。此双调小令,当是截取舞曲中之一段为之,犹可想见激壮声容。)词牌名来历辛弃疾(1140--1207),字幼安,号稼轩,著有《稼轩词》,存词600多首。强烈的爱国主义思想和战斗精神是辛词的基本思想内容,他是山东济南人,出生时山东已被金兵占领,年轻时参加抗金军,后来提出抗金主张一直未被采纳。 南宋著名的爱国词人,他力主抗金收复失地,他写的许多词都跟当时的政治斗争和军事斗争有关。他的词题材广阔、内容丰富、意境高远、风格以豪放悲壮为主,继承和发展了苏轼的豪放派词风,成为宋词豪放派的代表。作者简介:他不得已而在上饶带湖赋闲家居。陈同甫,名亮,也是主张北伐的爱国志士,与辛弃疾是志同道合的朋友,二人经常有书信往来,诗词唱和。这首词就是寄给陈亮的。

“壮词” 即内容、情感、形象、语言等方面都豪放、壮美的作品。 写作背景 淳熙八年(1181年),

辛弃疾在两浙西路提点刑狱

公事任上,被人弹劾罢官。 陈亮来访稼轩,两人痛饮。谈起了时局形势。陈亮气愤异常,朝廷权贵只知歌舞升平,苟且偷安。中原沦陷已历经六十余年,再不北伐讨虏,收复失地,中原百姓就难见复国的一天了。提起中原百姓,辛弃疾不禁想起了当年在山东沂蒙山的战斗生活,想起了豪爽的耿京。便取出宝剑,递与陈亮看,并给他讲述耿京的事情。陈亮不禁赞道:“想不到草莽之中竟有如此豪杰!”大有恨不相识之感。酒至酣处,陈亮舞起宝剑,辛弃疾引吭高歌,歌的便是文前《破阵子》。 醉里挑灯看剑:

写了醉里还挑灯看剑,念念不忘的是杀敌报国。

当时作者已经闲居已久,请缨无路,都受到南宋投降派统治集团的排斥和打击。在现实生活中,韬晦之不暇,不可能触发他收复失地的雄心壮志。只有在喝醉酒的时候,使他能暂时忘却现实,而通过“挑灯看剑”的举动,生动地表现出来。梦回吹角连营:

在迷离的恍惚的醉态中,英雄酣然入梦,一梦醒来,各军营里连续响起了雄壮的军号声。他的神志立即回到了军营里,“吹角连营”意味着动员令已经下达,军心振奋,这是诗人的愿望,也是人民的愿望!——投入备战。 “八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”

这两句,意气激昂,形象阔大,这应该是具体描绘动员令下达的情况,部下的官兵们分食烤熟的牛肉,军队奏起雄壮的战歌。进一步渲染了军中的战斗生活气息,官兵斗志昂扬。

“沙场秋点兵”:人们仿佛看到了这支队伍的赫赫军威。

秋天在沙场上检阅军队,阵容威武雄壮,秋高马肥。秋又是肃杀之气,都和“沙场”、“点兵”结合得很密切,把杀气腾腾的气氛渲染得符合实际。“点兵”意味着就要对敌人下总攻击令而进入战斗的阵地了,只用五个字,就笔酣墨饱地对上文所描写的情况作出了出色的小结。 “马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”两句是说马飞快如的卢,弓弦惊如霹雳。

“马作的卢飞快”:是运用典故,“的卢”是古代著名的快马,相传一跃三丈,这里用来比喻战马都像的卢那样飞速奔驰。 其所以如此组合,是为了突出“快”和“惊”。英雄们骑着快马,拉着有力量的弓,飞驰战场,英勇杀敌,生动地描绘了惊险激烈的场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。 “了却君王天下事,赢得生前身后名”指完成了军王统一大业,自己也取得了深厚英名。

两句意味着作者看到大功告成,踌躇满志,从而发出愉快的欢呼声,连调子也是轻松而又大气磅礴的。

这是作者的壮志也是理想。字里行间洋溢着爱国的热情。这两句中的君王、功名的念头表现得很明显;但我们放在具体的历史条件下看,封建时代的爱国主义事业是离不开“君王”和“功名”来实现的。 作者在结尾处为什么说“可怜白发生”?转笔使感情从极高点跌落下来,剩下的只有悲愤,抒发了壮志难酬的感慨,壮志和理想是美好的,可是祖国没有统一,自己没有功名,却已经年纪大了,生了白发,没有机会了。

作者从21岁起投笔从戎,从军杀敌,23岁时,集合突入军营,生擒叛将,智勇双全,气吞山河。40岁以后一直闲居在农村,“可怜白发生”,把自己的悲愤展现在人们眼前。在理想与现实的强烈的对比下,使千百载下的读者对作者那种报国有心,请缨无路的愤慨,还觉得如闻其声,如见其人。

上阕着重描绘了幻想中的军营生活,表达了作者杀敌报国的雄心壮志。

下阕是描写想象中的战斗场面,表现作者壮志未酬的极大悲愤。 辛弃疾在小序中标明是“壮”词,实际上是以“壮”写“悲”,“壮”是怎样表现的?“悲”是怎样表现的?全词抒发了怎样的思想感情? 作品从开头到“赢得生前身后名”,基调是豪壮的,但最后的“可怜白发生”,陡然由壮写悲。其次,此词的核心句是“可怜白发生”,无论前面“醉里挑灯看剑”的豪迈举动,还是军营的雄壮声势,杀敌报国的宏大理想,都是在衬托 “ 可怜白发生 ” 的严酷现实,在说明理想和现实的巨大反差。因此表面看来,作者心雄志壮,豪情依旧,其实,字里行间,无不透露着报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤。婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠。豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。含“酒”的诗句对酒当歌,人生几何 。(曹操)

劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。

葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

花间一壶酒, 独酌无相亲。

酒入愁肠,化做相思泪。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

词是古代诗歌的一个分支,也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,最常见的是“词”这个名称,相当于现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲 调 的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲 调 都 有一个名称,叫“词牌”。词牌规定着这首诗的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中 调( 59- 90字)和长 调( 91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。词婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠。豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。疏通字音:

晖( ) 脉( ) 蘋( )

筠( ) 嶂( ) 羌( )

寐( ) 擎( ) 骑( )

鬓( ) 麾( ) 炙( )

舴艋( )读准字音与节奏:望江南

温庭筠

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白频洲 。 温庭筠,原名岐,字飞卿。晚唐太原祁人,晚唐诗人、词人。是“花间派”的重要作家,被誉为“花间鼻祖”。他精通音律,但屡考进士不第,一生不得意。其词多写女性生活,多反映青楼闺阁的相思之情。其诗与李商隐齐名,称“温李”;词与韦庄齐名,称“温韦”。

他的词多闺情,音韵和谐,主导风格浓丽、精巧。但也有清新明快的词。如《望江南》。 作者简介 这是一首闺怨词,描写一位深闺女子盼望爱人归来的一片痴情。理解大意“梳洗罢”“独倚望江楼”“过尽千帆皆不是”“斜晖脉脉水悠悠”一句转入写景,夕阳余晖斜拂江面,绿水悠悠而去,人不见,景依旧“肠断白蘋 洲”一句既概括思妇在倚楼眺望之前用心梳洗修的 经过和急切盼望重逢的心情。写思妇独自一人斜靠在江楼上眺望归人。写出思妇喜愁相伴的心理活动,江上 船只 来往不断,归人有盼;然而船只少留难驻, 悠悠前行。一句,只见水边一片白蘋 洲,令人愁思 满怀。。这是一首风格清新、明快的小词,不到30个字,却容纳了很多内容: 就时间而言,就景物而言,就人物内心情感而言,从清晨写到黄昏;从楼头、千帆,写到斜晖、江水,又写到白洲.

从希望到失望以至最后的“断肠”

→肠断 叙此小令表现了一位因心爱的人远行而独处深闺的女子的生活状况和内心情感。景物层出,情感起伏,尽管多用白描、直叙的手法,却又储蓄、细腻。梳洗 :独倚江楼:孤单寂寞,

盼归心切→希望望过尽千帆

斜晖脉脉 江水悠悠→失望情愁肠寸断形象刻画①②动态切盼重逢之情。凭栏远眺望心上人归。静态景物描写⑤③④

千帆过尽,不见心上人的船归。望穿秋水,夕烟西下,失望。情感抒发令人感叹悲伤,肝肠寸断

课堂小结 这首词具体地描写了思妇等候丈夫归来的动人情景,人物、景色、情感跃然纸上。全词突出一个“独”字,生动地刻画了一个盼望夫归的妇女形象。武 陵 春

李清照

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。 作者简介: 李清照,南宋女词人。号易安居士,齐州章丘(今山东)人。所作词,前期多反映其悠闲生活,后期多悲叹身世,寓故国黍离之悲,情调感伤。给辛稼轩、陆游等爱国词人以深刻的影响。

李清照词,令慢均工,擅长白描,善用口语,被称为“易安体”。现传《漱玉词》。词作背景:北宋败亡后,李清照于建炎元年(1127)来到南方,故乡青州陷入金人之手,她家中所藏的大批书籍文物被焚毁。建炎三年(1129)丈夫赵明诚病故之后,金人挥兵南侵,李清照为避兵乱而只身各处流亡。绍兴五年(1135)寓居在浙江金华时写了这首《武陵春》词。这时她已经53岁了,经历了国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。这首词中所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。 风住尘香花已尽,交待季节特征——已是暮春时节。暗指:自己年老株黄,寓寄词人漂泊零落,红颜迟暮的身世之恸。日晚倦梳头。此句是什么描写? 典型的生活细节描写通过具体的外在行为展现人物的什么心理?表达什么情感?心灰意懒 浓重的哀愁由景到人 由此,这两句是通过景色、典型细节来抒情。(采用含蓄手法进行间接抒情。) 物是人非事事休,欲语泪先流。这两句紧承上句叙述了什么内容? 叙述了哀伤的原因、程度。“人非”具体指词人的什么遭遇? 国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇 因此,这两句是词人直抒胸臆,再次借助神态和外在行为表达出自己浓重的哀愁。 其抒情方式是——直接抒情只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁“只恐”否定自己的计划。两句中词人运用什么修辞仍然表达自己内心不解的哀愁? 比 喻 词人创意出奇,将心中抽象的、难以捉摸的“愁”转为具体可触的立体感,说“舟轻愁重”使“愁”有了形体、重量、动态。这种写法是——化虚为实 “闻说”、“也拟” “只恐”是用欲抑先扬手法,曲折尽情的表达作者沉重、无奈的心理变化,道出哀愁之重。风格2、《望江南》和《武陵春》这两首词有什么相同之处? 1、本文是如何写愁的?“闻说”“也拟”“只恐”三个词说明了什么? 提示:通过典型细节来抒情。如“欲语泪先流”。“闻说”“也拟”“只恐”这三个动词写出了作者试图排遣愁绪的做法,写出了作者的沉重、无奈。 风格相近,都比较婉约;写作手法相近,借景抒情或直接抒情;抒发的感情相近,抒发主人公或作者的离愁别绪,凄惨心境。 结句化虚为实,语意新奇,是描摹愁思的绝妙好辞。“愁”与“恨”之类,原是一种抽象的情意,看不见,摸不着,为增其可感性,词人通常采取夸张性的比喻,使其物质化。 “愁”与“恨”,通过视觉艺术形象,化为可感的实体。 以春水喻之,如李煜之“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(《虞美人》);以春草喻之,如李煜之“离恨恰似春草,更行更远还生”(《清平乐》);此皆状其迢迢不断,绵绵无绝。言其深广者,如秦观之“飞红万点愁如海”(《千秋岁》)。更有甚者,如贺铸之“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案》),连用三喻,使“愁”有弥天盖地之势。苏轼已有“只载一船离恨向西州”(《虞美人》),张元干《谒金门》中也说:“艇子相呼相语,载取暮愁归去。” 这首词采用借景抒情、化虚为实的手法,表达女词人内心中,因种种不幸遭遇而万念俱灰的无限惆怅与悲伤之情。小 结《渔家傲· 秋思》范仲淹(宋) 塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲?

【宋】范仲淹 范仲淹,字希文。他在陕西守卫边疆多年。政治上,他主张革新,为守旧派阻挠,他的词,写边塞生活,苍凉悲壮,慷慨生哀;写羁旅生活,缠绵深致,脍炙人口。范仲淹于宋仁宗康定元年任陕西经略副使,守边四年,作《渔家傲》乐歌数阙。一○三八年西夏昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。一○四○年,范仲淹自越州改任陕西经略副使兼知延州(今陕西延安)。延州当西夏出入关要冲,战后城寨焚掠殆尽,戍兵皆无壁垒,散处城中。此词可能即作于知延州时。原有数阕,皆以“塞下秋来”为首句,欧阳修尝称为“穷塞外之词”。但流传至今的却只有此词。

范仲淹塞下秋来风景异·时间统领全文地点·异雁去边声千嶂长烟落日孤城边地荒漠将士思乡景情衡阳雁去无留意人思归四面边声连角起边塞的空旷辽阔声音千嶂里,

长烟落日孤城闭西北荒漠暗示敌强我弱的不利形势

浊酒一杯家万里借酒浇愁数字对比写思乡燕然未勒归无计边患未平功业未成羌管悠悠霜满地将军白发征夫泪人不寐壮志难酬思乡忧国感慨情怀渔家傲上阕写景衡阳雁去

边声连起

千嶂孤城

长烟落日渲染荒凉萧瑟气氛 下阕抒情异家万里- 归无计

羌管悠-霜满地

燕然未勒抒发思乡报国之情泪借景抒情 苍凉悲壮,沉郁雄浑中心思想 《渔家傲 秋思》通过写边塞的战地风光,表现了作者报国立功的英雄气慨和壮志难酬、思乡忧国的感慨情怀,同时也写出了边塞战士的艰苦生活。 变型默写:1.点明地域和季节的句子是: 塞下秋来风景异2.写边地天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意3.边地战事吃紧,戒备森然的句子:

(由视觉的景物描写勾勒出边塞的悲凉的句子)千嶂里,长烟落日孤城闭。

4.表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计.5.夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。6.以互文的形式写出将士有家难回,功业难成,哀伤流泪的句子:人不寐,将军白发征夫泪。

江城子苏轼苏轼生平苏轼 (1037-1101)字子瞻,号东坡居士。诗、词、文、书、画均卓然大家。为“唐宋八大家”之一,在词学上,为北宋词坛豪放派主要作家之一。江 城 子

密州出猎

【宋】苏轼

老夫聊发少年狂。 左牵黄, 右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨。持节云中, 何日遣冯唐。会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 ?苏轼深受儒家民本思想的影响,历来勤政爱民,每至一处,都颇有政绩,为百姓所拥戴。宋神宗熙宁八年(1075年),苏轼任密州知州。当年春夏,密州天旱,旱蝗灾害相继发生。苏轼曾到位于东武(今山东诸诚)西南二十里的常山祈雨,后果然得雨,他再往常山祭谢,并开云泉、建云泉亭。同年十月,常山之庙整修一新,苏轼再往祭谢,归途中与同官会猎于铁沟。苏轼写下了一系列作品,这首《江诚子·密州出猎》最为人们称道。

写作背景:你能概括上阙的内容吗?描绘打猎的威武场面。你可以用自己的话为我们描绘一下这个场面吗?狂一狂:太守出猎而须报知人民跟随去看二狂:出看而须“倾城”三狂:猎必射虎四狂:自比孙郎表现作者必致强敌于死地的抱负。“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”讲讲下阙中运用的典故。抒发立志为国效命的情怀叙事:老夫┄少年狂 左 右 帽裘 千骑为报┄随太守 射 看 抒情: 酒酣胸(宽)胆(壮)鬓(白) 何妨!会挽雕弓 西北望 射天狼明确:年纪不小,但仍有少年狂气;塑造了一个力挽雕弓射天狼的英雄形象。表希望重新受朝廷重用;表要抵御侵略者,建功立业的决心。 “亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”三个典故分别表达了什么意思? 狂梳 理 总 结 这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。破 阵 子

为陈同甫赋壮语以寄

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵!

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生! 破阵子,一名《十拍子》。唐教坊曲。陈旸《乐书》:“唐《破阵乐》属龟兹部,秦王(李世民)所制,舞用二千人,皆画衣甲,执旗旆。外藩镇春衣犒军设乐,亦舞此曲,兼马军入场,尤壮观也。”

(《秦王破阵乐》为唐开国时之大型武舞曲,震惊一世。玄奘往印度取经时,一国王尝询及之。见所著《大唐西域记》。此双调小令,当是截取舞曲中之一段为之,犹可想见激壮声容。)词牌名来历辛弃疾(1140--1207),字幼安,号稼轩,著有《稼轩词》,存词600多首。强烈的爱国主义思想和战斗精神是辛词的基本思想内容,他是山东济南人,出生时山东已被金兵占领,年轻时参加抗金军,后来提出抗金主张一直未被采纳。 南宋著名的爱国词人,他力主抗金收复失地,他写的许多词都跟当时的政治斗争和军事斗争有关。他的词题材广阔、内容丰富、意境高远、风格以豪放悲壮为主,继承和发展了苏轼的豪放派词风,成为宋词豪放派的代表。作者简介:他不得已而在上饶带湖赋闲家居。陈同甫,名亮,也是主张北伐的爱国志士,与辛弃疾是志同道合的朋友,二人经常有书信往来,诗词唱和。这首词就是寄给陈亮的。

“壮词” 即内容、情感、形象、语言等方面都豪放、壮美的作品。 写作背景 淳熙八年(1181年),

辛弃疾在两浙西路提点刑狱

公事任上,被人弹劾罢官。 陈亮来访稼轩,两人痛饮。谈起了时局形势。陈亮气愤异常,朝廷权贵只知歌舞升平,苟且偷安。中原沦陷已历经六十余年,再不北伐讨虏,收复失地,中原百姓就难见复国的一天了。提起中原百姓,辛弃疾不禁想起了当年在山东沂蒙山的战斗生活,想起了豪爽的耿京。便取出宝剑,递与陈亮看,并给他讲述耿京的事情。陈亮不禁赞道:“想不到草莽之中竟有如此豪杰!”大有恨不相识之感。酒至酣处,陈亮舞起宝剑,辛弃疾引吭高歌,歌的便是文前《破阵子》。 醉里挑灯看剑:

写了醉里还挑灯看剑,念念不忘的是杀敌报国。

当时作者已经闲居已久,请缨无路,都受到南宋投降派统治集团的排斥和打击。在现实生活中,韬晦之不暇,不可能触发他收复失地的雄心壮志。只有在喝醉酒的时候,使他能暂时忘却现实,而通过“挑灯看剑”的举动,生动地表现出来。梦回吹角连营:

在迷离的恍惚的醉态中,英雄酣然入梦,一梦醒来,各军营里连续响起了雄壮的军号声。他的神志立即回到了军营里,“吹角连营”意味着动员令已经下达,军心振奋,这是诗人的愿望,也是人民的愿望!——投入备战。 “八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”

这两句,意气激昂,形象阔大,这应该是具体描绘动员令下达的情况,部下的官兵们分食烤熟的牛肉,军队奏起雄壮的战歌。进一步渲染了军中的战斗生活气息,官兵斗志昂扬。

“沙场秋点兵”:人们仿佛看到了这支队伍的赫赫军威。

秋天在沙场上检阅军队,阵容威武雄壮,秋高马肥。秋又是肃杀之气,都和“沙场”、“点兵”结合得很密切,把杀气腾腾的气氛渲染得符合实际。“点兵”意味着就要对敌人下总攻击令而进入战斗的阵地了,只用五个字,就笔酣墨饱地对上文所描写的情况作出了出色的小结。 “马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”两句是说马飞快如的卢,弓弦惊如霹雳。

“马作的卢飞快”:是运用典故,“的卢”是古代著名的快马,相传一跃三丈,这里用来比喻战马都像的卢那样飞速奔驰。 其所以如此组合,是为了突出“快”和“惊”。英雄们骑着快马,拉着有力量的弓,飞驰战场,英勇杀敌,生动地描绘了惊险激烈的场面,进一步刻画了冲锋陷阵、杀敌报国的抗战英雄形象。使读者对爱国将士们冲锋陷阵,所向无前的英勇气概,历历如在目前。 “了却君王天下事,赢得生前身后名”指完成了军王统一大业,自己也取得了深厚英名。

两句意味着作者看到大功告成,踌躇满志,从而发出愉快的欢呼声,连调子也是轻松而又大气磅礴的。

这是作者的壮志也是理想。字里行间洋溢着爱国的热情。这两句中的君王、功名的念头表现得很明显;但我们放在具体的历史条件下看,封建时代的爱国主义事业是离不开“君王”和“功名”来实现的。 作者在结尾处为什么说“可怜白发生”?转笔使感情从极高点跌落下来,剩下的只有悲愤,抒发了壮志难酬的感慨,壮志和理想是美好的,可是祖国没有统一,自己没有功名,却已经年纪大了,生了白发,没有机会了。

作者从21岁起投笔从戎,从军杀敌,23岁时,集合突入军营,生擒叛将,智勇双全,气吞山河。40岁以后一直闲居在农村,“可怜白发生”,把自己的悲愤展现在人们眼前。在理想与现实的强烈的对比下,使千百载下的读者对作者那种报国有心,请缨无路的愤慨,还觉得如闻其声,如见其人。

上阕着重描绘了幻想中的军营生活,表达了作者杀敌报国的雄心壮志。

下阕是描写想象中的战斗场面,表现作者壮志未酬的极大悲愤。 辛弃疾在小序中标明是“壮”词,实际上是以“壮”写“悲”,“壮”是怎样表现的?“悲”是怎样表现的?全词抒发了怎样的思想感情? 作品从开头到“赢得生前身后名”,基调是豪壮的,但最后的“可怜白发生”,陡然由壮写悲。其次,此词的核心句是“可怜白发生”,无论前面“醉里挑灯看剑”的豪迈举动,还是军营的雄壮声势,杀敌报国的宏大理想,都是在衬托 “ 可怜白发生 ” 的严酷现实,在说明理想和现实的巨大反差。因此表面看来,作者心雄志壮,豪情依旧,其实,字里行间,无不透露着报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤。婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠。豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。含“酒”的诗句对酒当歌,人生几何 。(曹操)

劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。

葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

花间一壶酒, 独酌无相亲。

酒入愁肠,化做相思泪。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》