7.2万有引力定律基础巩固(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 7.2万有引力定律基础巩固(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 238.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 20:25:44 | ||

图片预览

文档简介

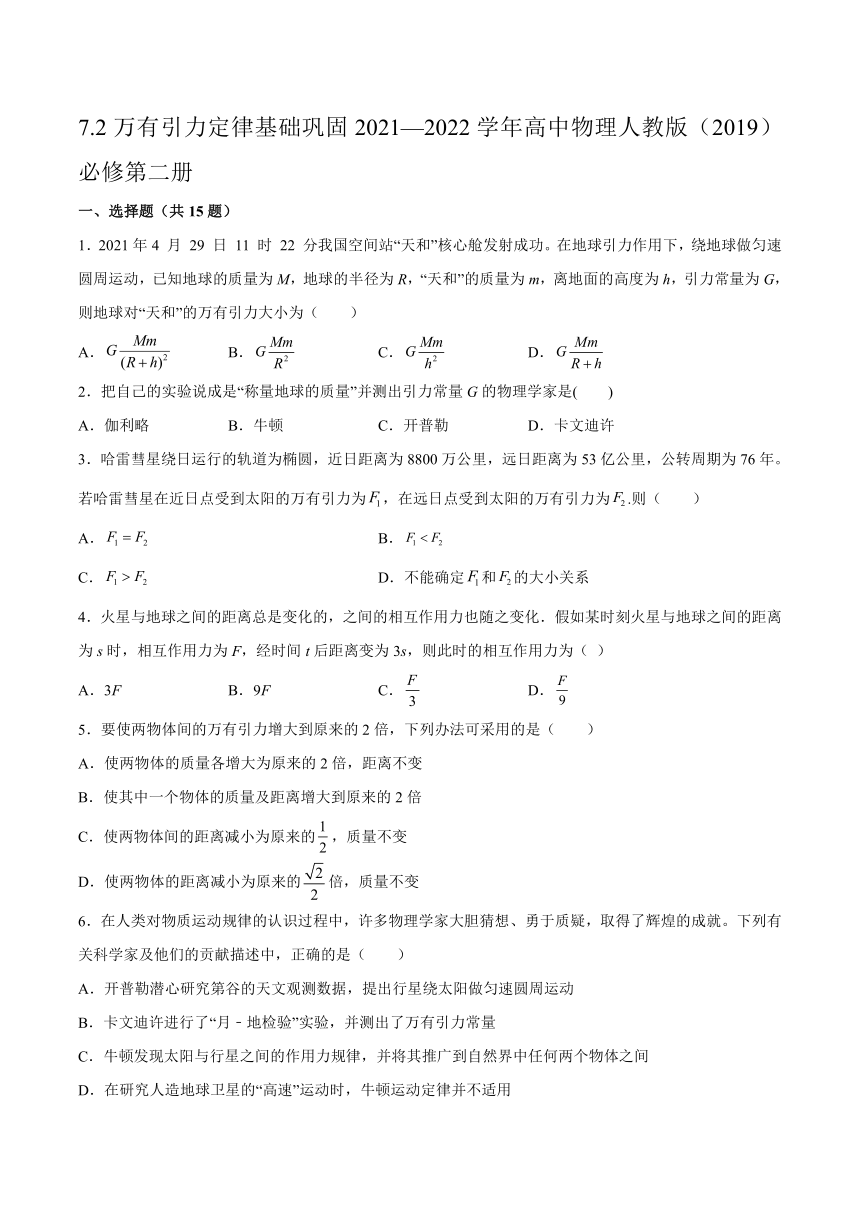

7.2万有引力定律基础巩固2021—2022学年高中物理人教版(2019)必修第二册

一、选择题(共15题)

1.2021年4 月 29 日 11 时 22 分我国空间站“天和”核心舱发射成功。在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,地球的半径为R,“天和”的质量为m,离地面的高度为h,引力常量为G,则地球对“天和”的万有引力大小为( )

A. B. C. D.

2.把自己的实验说成是“称量地球的质量”并测出引力常量G的物理学家是( )

A.伽利略 B.牛顿 C.开普勒 D.卡文迪许

3.哈雷彗星绕日运行的轨道为椭圆,近日距离为8800万公里,远日距离为53亿公里,公转周期为76年。若哈雷彗星在近日点受到太阳的万有引力为,在远日点受到太阳的万有引力为.则( )

A. B.

C. D.不能确定和的大小关系

4.火星与地球之间的距离总是变化的,之间的相互作用力也随之变化.假如某时刻火星与地球之间的距离为s时,相互作用力为F,经时间t后距离变为3s,则此时的相互作用力为( )

A.3F B.9F C. D.

5.要使两物体间的万有引力增大到原来的2倍,下列办法可采用的是( )

A.使两物体的质量各增大为原来的2倍,距离不变

B.使其中一个物体的质量及距离增大到原来的2倍

C.使两物体间的距离减小为原来的,质量不变

D.使两物体的距离减小为原来的倍,质量不变

6.在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就。下列有关科学家及他们的贡献描述中,正确的是( )

A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动

B.卡文迪许进行了“月﹣地检验”实验,并测出了万有引力常量

C.牛顿发现太阳与行星之间的作用力规律,并将其推广到自然界中任何两个物体之间

D.在研究人造地球卫星的“高速”运动时,牛顿运动定律并不适用

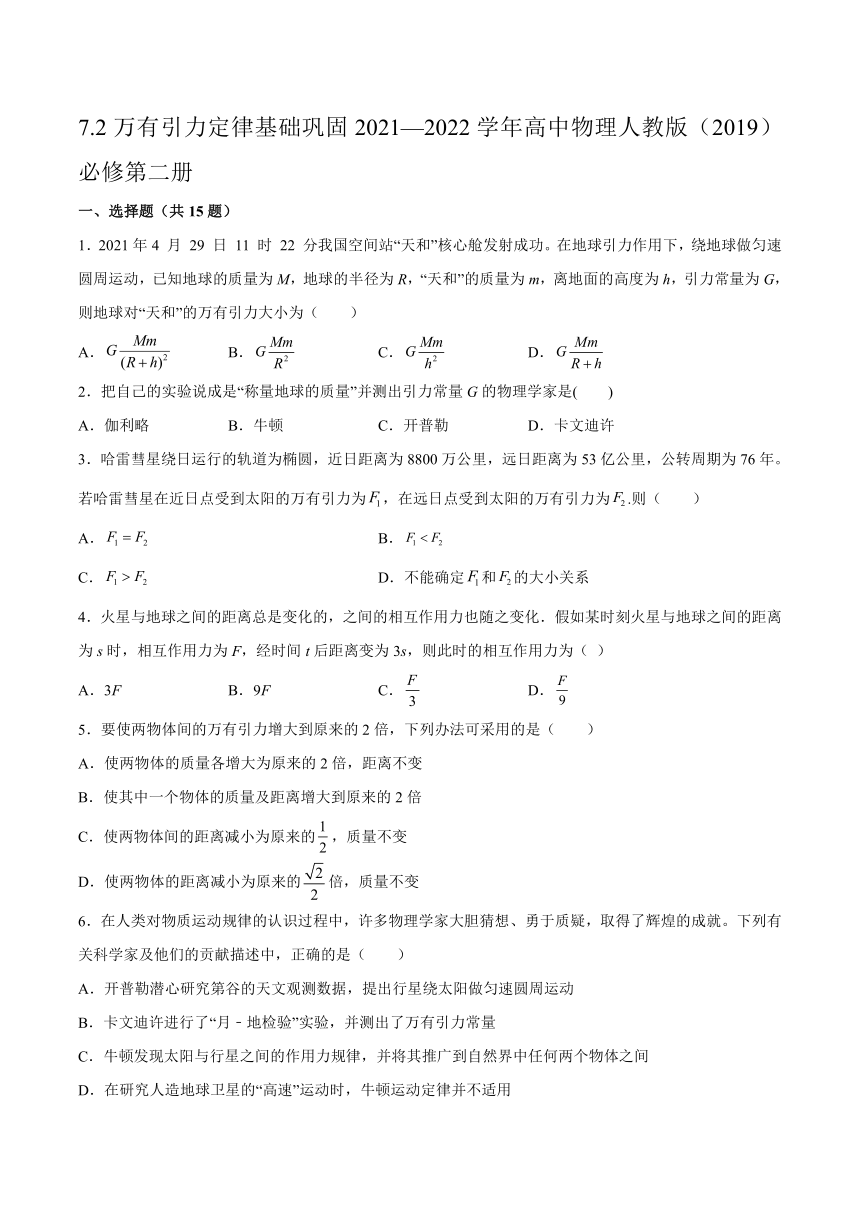

7.如图所示,两个半径分别为r1=0.40 m,r2=0.60 m,质量分布均匀的实心球质量分别为m1=4.0 kg,m2=1.0 kg,两球间距离为r0=1.0 m,则两球间相互引力的大小为( )

A.6.67×10-11N B.大于6.67×10-11 N

C.小于6.67×10-11 N D.不能确定

8.在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )

A.英国物理学家牛顿首先较准确地测定了万有引力常量

B.德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律

C.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性

D.卡文迪许认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上

9.2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描F随h变化关系的图像是( )

B.

C. D.

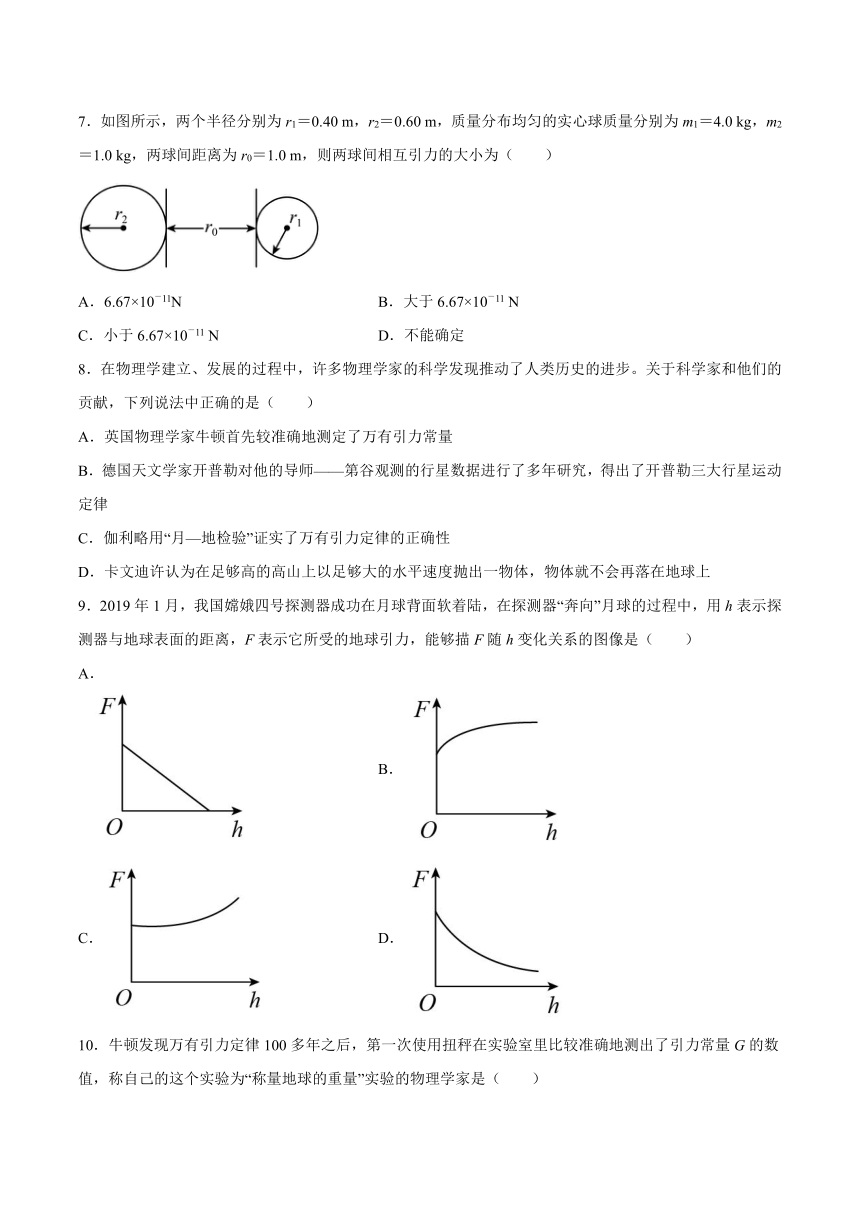

10.牛顿发现万有引力定律100多年之后,第一次使用扭秤在实验室里比较准确地测出了引力常量G的数值,称自己的这个实验为“称量地球的重量”实验的物理学家是( )

A.卡文迪许 B.第谷

C.开普勒 D.伽俐略

11.均匀小球A和B的质量分别为球心相距为R,引力常量为G,则A球受到B球的万有引力大小是( )

A. B. C. D.

12.如果设某行星的质量为m,绕太阳运动的线速度大小为,公转周期为T,轨道半径为r,太阳的质量为M,那么下列说法错误的是( )

A.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是牛顿第二定律

B.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式

C.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的

D.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,先得到关系式,再借助相对运动的知识(即可以认为太阳绕行星做匀速圆周运动)得到

13.某星球质量为地球质量的3倍,其半径为地球半径的2倍,在该星球表面以10m/s的初速度竖直向上抛出一物体,从抛出到落回原地需要的时间为(g地=10 m/s2)( )

A.s B.s C.s D.s

14.如果设行星的质量为m,绕太阳运动的线速度为v,公转周期为T,轨道半径为r,太阳的质量为M,则下列说法错误的是( )

A.教材在探究太阳与行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是牛顿第二定律

B.教材在探究太阳与行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式

C.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的

D.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,得到的关系式之后,又借助相对运动的知识(即:也可以理解为太阳绕行星做匀速圆周运动)得到,最终关系式用数学方法合并成

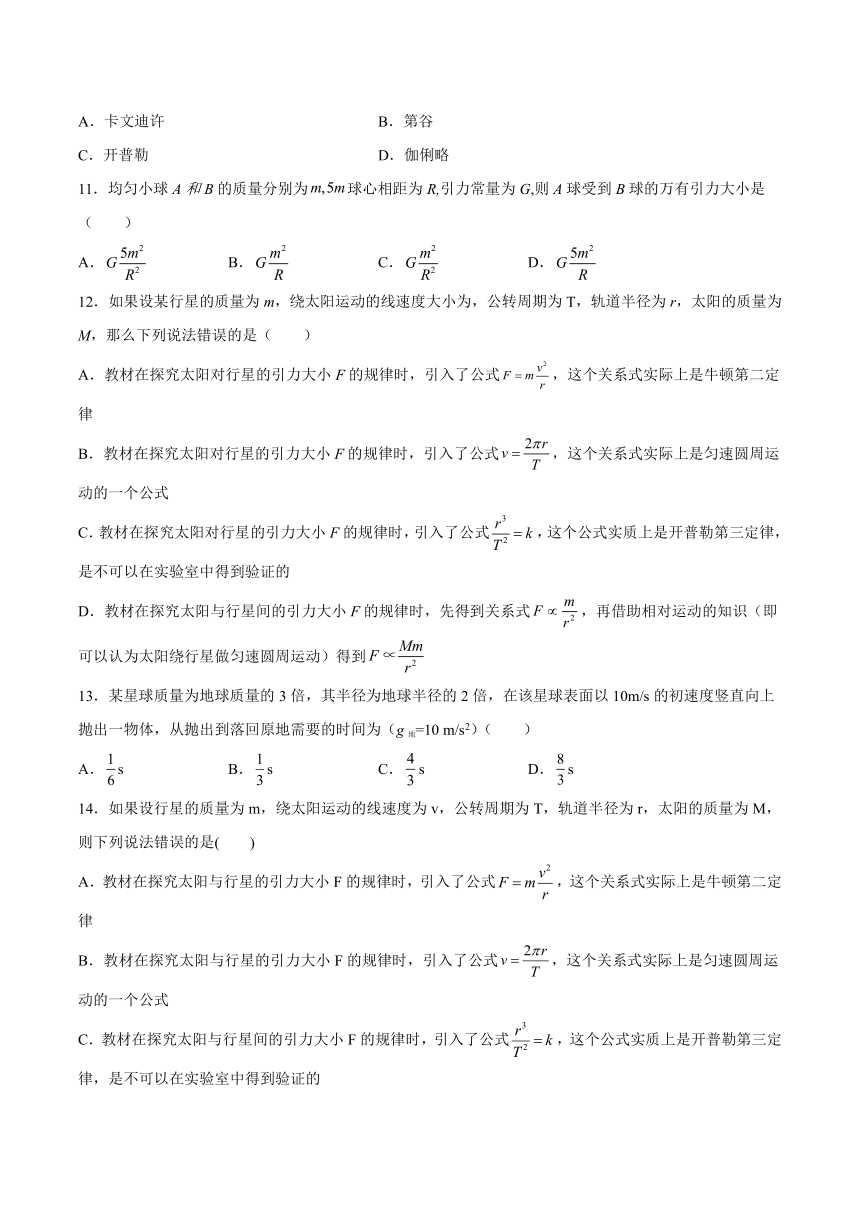

15.下列说法中正确的是( )

A.开普勒发现了万有引力定律

B.牛顿测出了万有引力常量

C.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量

D.伽利略提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

二、填空题(共5题)

16.A、B两个物体相距L时,它们之间的万有引力为F;当它们相距3L时,它们之间的万有引力大小为_______F,这时物体A、B各自所受的万有引力大小之比为________。

17.发现万有引力定律的科学家是______,测出引力常量的科学家是_______。

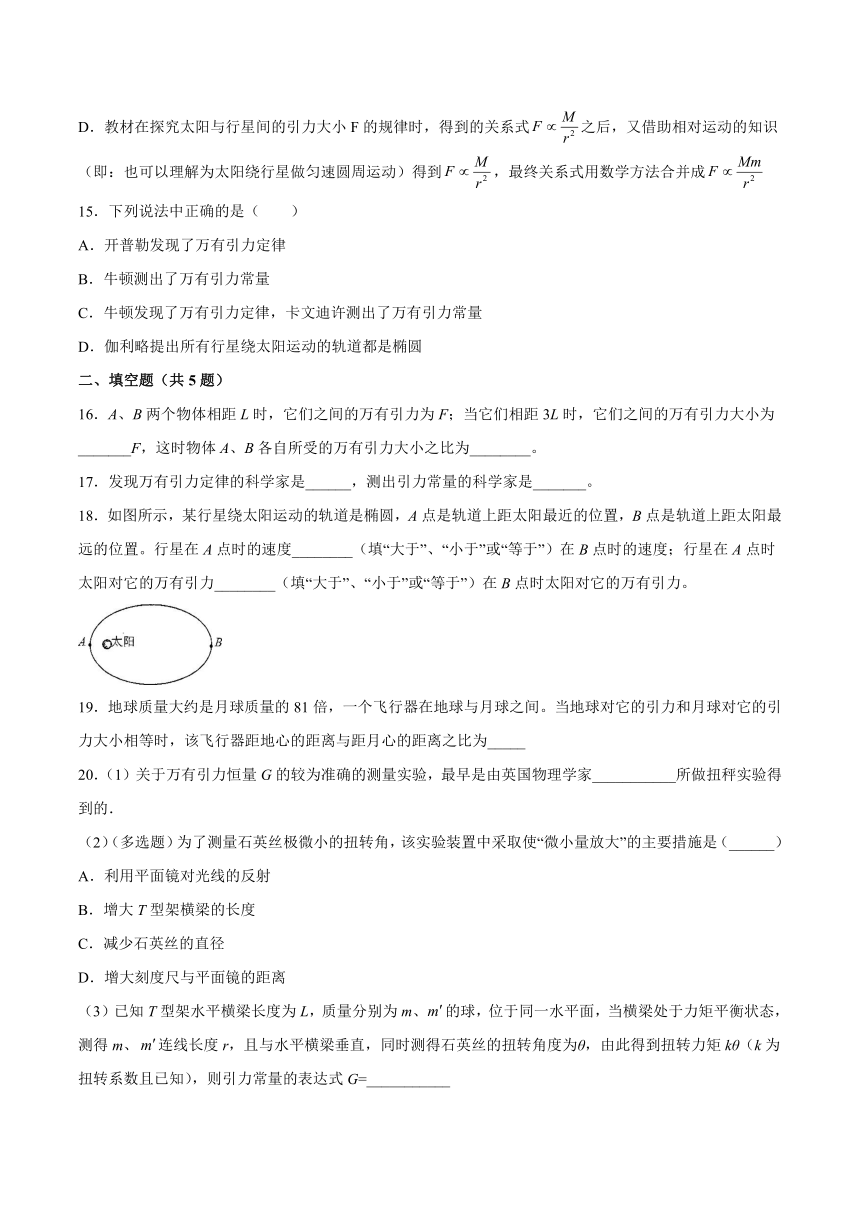

18.如图所示,某行星绕太阳运动的轨道是椭圆,A点是轨道上距太阳最近的位置,B点是轨道上距太阳最远的位置。行星在A点时的速度________(填“大于”、“小于”或“等于”)在B点时的速度;行星在A点时太阳对它的万有引力________(填“大于”、“小于”或“等于”)在B点时太阳对它的万有引力。

19.地球质量大约是月球质量的81倍,一个飞行器在地球与月球之间。当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为_____

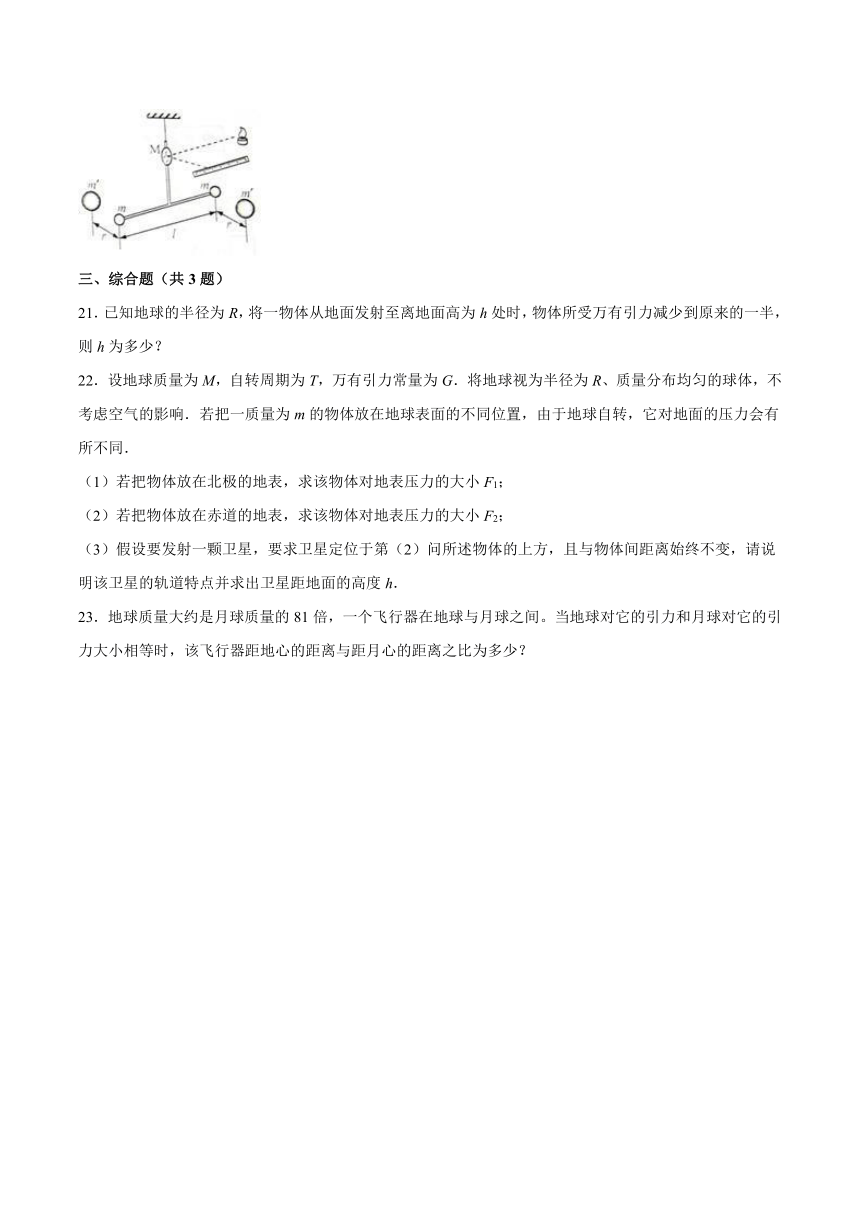

20.(1)关于万有引力恒量G的较为准确的测量实验,最早是由英国物理学家___________所做扭秤实验得到的.

(2)(多选题)为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中采取使“微小量放大”的主要措施是(______)

A.利用平面镜对光线的反射

B.增大T型架横梁的长度

C.减少石英丝的直径

D.增大刻度尺与平面镜的距离

(3)已知T型架水平横梁长度为L,质量分别为m、的球,位于同一水平面,当横梁处于力矩平衡状态,测得m、连线长度r,且与水平横梁垂直,同时测得石英丝的扭转角度为θ,由此得到扭转力矩kθ(k为扭转系数且已知),则引力常量的表达式G=___________

三、综合题(共3题)

21.已知地球的半径为R,将一物体从地面发射至离地面高为h处时,物体所受万有引力减少到原来的一半,则h为多少?

22.设地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量分布均匀的球体,不考虑空气的影响.若把一质量为m的物体放在地球表面的不同位置,由于地球自转,它对地面的压力会有所不同.

(1)若把物体放在北极的地表,求该物体对地表压力的大小F1;

(2)若把物体放在赤道的地表,求该物体对地表压力的大小F2;

(3)假设要发射一颗卫星,要求卫星定位于第(2)问所述物体的上方,且与物体间距离始终不变,请说明该卫星的轨道特点并求出卫星距地面的高度h.

23.地球质量大约是月球质量的81倍,一个飞行器在地球与月球之间。当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为多少?

参考答案

1.A

【详解】

根据万有引力定律可知地球对“天和”的万有引力大小为

故选A。

2.D

【详解】

把自己的实验说成是“称量地球的质量”,并测出引力常量G的物理学家是卡文迪许。

故选D。

3.C

【详解】

根据万有引力公式 可知,哈雷彗星在近日点受到太阳的万有引力大于在远日点受到太阳的万有引力,故C正确,ABD错误。

故选C。

4.D

【详解】

火星与地球之间的作用力为万有引力:

当距离变为3s时,作用力为

故选D.

5.D

【详解】

A.使两物体的质量各增大为原来的2倍,距离不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的4倍,不符合题意,选项A错误;

B.使其中一个物体的质量及距离增大到原来的2倍,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的,不符合题意,选项B错误;

C.使两物体间的距离减小为原来的,质量不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的4倍,不符合题意,选项C错误;

D.使两物体的距离减小为原来的倍,质量不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的2倍,符合题意,选项D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星运动定律,指出了行星绕太阳在椭圆轨道上运动,A错误;

B.牛顿进行了“月﹣地检验”实验,卡文迪许测出了万有引力常量,B错误;

C.牛顿发现太阳与行星之间的作用力规律,并将其推广到自然界中任何两个物体之间,C正确;

D.所说的高速指的是接近光速,在研究人造地球卫星的运动时,牛顿运动定律仍然适用,D错误。

故选C。

7.A

【详解】

根据万有能力定律可得

F=G=6.67×10-11× N=6.67×10-11N

故选A。

8.B

【详解】

A.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了万有引力常量。故A错误;

B.德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律,故B正确;

C.牛顿用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性,故C错误;

D.牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上,故D错误。

故选B。

9.D

【详解】

根据万有引力定律可得

可得h越大,F越小,且F与h不是线性关系,ABC错误,D正确。

故选D。

10.A

【详解】

牛顿发现了万有引力定律,百年之后的英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G,称自己的这个实验可以“称量地球的重量”。

故选A。

11.A

【详解】

根据万有引力定律可得:

A.,与结论相符,选项A正确;

B.,与结论不相符,选项B错误;

C.,与结论不相符,选项C错误;

D.,与结论不相符,选项D错误;

故选A.

12.D

【详解】

A.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入的公式实际上是牛顿第二定律,故A正确;

B.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引用的公式实际上是匀速圆周运动的一个公式,故B正确;

C.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入的公式实质上是开普勒第三定律,是开普勒通过研究行星运动的观测数据得到的,不能在实验室中得到验证,故C正确;

D.在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,先得到关系式,再借助相互作用的关系,得到,故D错误。

故选D。

13.D

【详解】

设星球质量为M′,半径为R′,地球质量为M,半径为R,根据万有引力等于重力得

得

得出加速度之比为

则

在该星球表面从某一高度以10m/s的初速度竖直向上抛出一物体,根据竖直上抛运动规律得,从抛出到落回原地需要的时间为

故D正确,ABC错误。

故选D。

14.D

【详解】

引用公式F=m,这个关系式实际上是牛顿第二定律,抓住引力提供向心力得出的,故A正确.引用公式,这个公式是匀速圆周运动线速度与周期的关系式,故B正确.引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的,故C正确.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,得到的关系式F∝之后,根据牛顿第三定律得出F∝,最终关系式用数学方法合并成F∝,故D错误.本题选错误的,故选D.

15.C

【详解】

牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量,选项AB错误,C正确; 开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,选项D错误;故选C.

16.

【详解】

[1]根据万有引力公式,A、B两个物体之间的万有引力为

当它们相距3L时

[2]物体A、B各自所受的万有引力互为相互作用力,所以大小之比为。

17.牛顿 卡文迪许

【详解】

[1]发现万有引力定律的科学家是牛顿;

[2]测出引力常量的科学家是卡文迪许。

18.大于 大于

【详解】

[1]根据开普勒第二定律可知行星在A点时的速度大于在B点时的速度。

[2]根据万有引力定律可知行星在A点时太阳对它的万有引力大于在B点时太阳对它的万有引力。

19.

【详解】

设月球的质量为M,则地球的质量为81M,飞行器的质量为m,飞行器距地心的距离为,飞行器距月心的距离为,由于地球对它的引力和月球对它的引力相等,根据万有引力定律得

解得

故该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为

20.卡文迪许 AD

【详解】

(1)英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G;

(2)AD.为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中采取使“微小量放大”.利用平面镜对光线的反射,来体现微小形变的.当增大刻度尺与平面镜的距离时,转动的角度更明显,AD正确;

当增大T型架横梁的长度时,会导致石英丝更容易转动,对测量石英丝极微小的扭转角仍没有作用,B不正确;

当减小石英丝的直径时,会导致石英丝更容易转动,对测量石英丝极微小的扭转角却没有作用,C不正确.

(3)质量分别为m和的球,位于同一水平面内,当横梁处于静止时,力矩达平衡状态.则有:

解得:

21.( 1)R

【详解】

物体在地面上,所受万有引力为

高度为h处

因为F′=F,所以

所以

h=( 1)R

22.(1) (2)(3)

【详解】

(1) 物体放在北极的地表,根据万有引力等于重力可得:

物体相对地心是静止的则有:,因此有:

(2)放在赤道表面的物体相对地心做圆周运动,根据牛顿第二定律:

解得:

(3)为满足题目要求,该卫星的轨道平面必须在赤道平面内,且做圆周运动的周期等于地球自转周期

以卫星为研究对象,根据牛顿第二定律:

解得卫星距地面的高度为:

23.

【详解】

设月球质量为M,地球质量就为81M, 飞行器距地心距离为r1,飞行器距月心距离为r2,由于地球对它的引力和月球对它的引力相等,根据万有引力定律得

解得

一、选择题(共15题)

1.2021年4 月 29 日 11 时 22 分我国空间站“天和”核心舱发射成功。在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,地球的半径为R,“天和”的质量为m,离地面的高度为h,引力常量为G,则地球对“天和”的万有引力大小为( )

A. B. C. D.

2.把自己的实验说成是“称量地球的质量”并测出引力常量G的物理学家是( )

A.伽利略 B.牛顿 C.开普勒 D.卡文迪许

3.哈雷彗星绕日运行的轨道为椭圆,近日距离为8800万公里,远日距离为53亿公里,公转周期为76年。若哈雷彗星在近日点受到太阳的万有引力为,在远日点受到太阳的万有引力为.则( )

A. B.

C. D.不能确定和的大小关系

4.火星与地球之间的距离总是变化的,之间的相互作用力也随之变化.假如某时刻火星与地球之间的距离为s时,相互作用力为F,经时间t后距离变为3s,则此时的相互作用力为( )

A.3F B.9F C. D.

5.要使两物体间的万有引力增大到原来的2倍,下列办法可采用的是( )

A.使两物体的质量各增大为原来的2倍,距离不变

B.使其中一个物体的质量及距离增大到原来的2倍

C.使两物体间的距离减小为原来的,质量不变

D.使两物体的距离减小为原来的倍,质量不变

6.在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就。下列有关科学家及他们的贡献描述中,正确的是( )

A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动

B.卡文迪许进行了“月﹣地检验”实验,并测出了万有引力常量

C.牛顿发现太阳与行星之间的作用力规律,并将其推广到自然界中任何两个物体之间

D.在研究人造地球卫星的“高速”运动时,牛顿运动定律并不适用

7.如图所示,两个半径分别为r1=0.40 m,r2=0.60 m,质量分布均匀的实心球质量分别为m1=4.0 kg,m2=1.0 kg,两球间距离为r0=1.0 m,则两球间相互引力的大小为( )

A.6.67×10-11N B.大于6.67×10-11 N

C.小于6.67×10-11 N D.不能确定

8.在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )

A.英国物理学家牛顿首先较准确地测定了万有引力常量

B.德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律

C.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性

D.卡文迪许认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上

9.2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描F随h变化关系的图像是( )

B.

C. D.

10.牛顿发现万有引力定律100多年之后,第一次使用扭秤在实验室里比较准确地测出了引力常量G的数值,称自己的这个实验为“称量地球的重量”实验的物理学家是( )

A.卡文迪许 B.第谷

C.开普勒 D.伽俐略

11.均匀小球A和B的质量分别为球心相距为R,引力常量为G,则A球受到B球的万有引力大小是( )

A. B. C. D.

12.如果设某行星的质量为m,绕太阳运动的线速度大小为,公转周期为T,轨道半径为r,太阳的质量为M,那么下列说法错误的是( )

A.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是牛顿第二定律

B.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式

C.教材在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的

D.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,先得到关系式,再借助相对运动的知识(即可以认为太阳绕行星做匀速圆周运动)得到

13.某星球质量为地球质量的3倍,其半径为地球半径的2倍,在该星球表面以10m/s的初速度竖直向上抛出一物体,从抛出到落回原地需要的时间为(g地=10 m/s2)( )

A.s B.s C.s D.s

14.如果设行星的质量为m,绕太阳运动的线速度为v,公转周期为T,轨道半径为r,太阳的质量为M,则下列说法错误的是( )

A.教材在探究太阳与行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是牛顿第二定律

B.教材在探究太阳与行星的引力大小F的规律时,引入了公式,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式

C.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的

D.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,得到的关系式之后,又借助相对运动的知识(即:也可以理解为太阳绕行星做匀速圆周运动)得到,最终关系式用数学方法合并成

15.下列说法中正确的是( )

A.开普勒发现了万有引力定律

B.牛顿测出了万有引力常量

C.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量

D.伽利略提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

二、填空题(共5题)

16.A、B两个物体相距L时,它们之间的万有引力为F;当它们相距3L时,它们之间的万有引力大小为_______F,这时物体A、B各自所受的万有引力大小之比为________。

17.发现万有引力定律的科学家是______,测出引力常量的科学家是_______。

18.如图所示,某行星绕太阳运动的轨道是椭圆,A点是轨道上距太阳最近的位置,B点是轨道上距太阳最远的位置。行星在A点时的速度________(填“大于”、“小于”或“等于”)在B点时的速度;行星在A点时太阳对它的万有引力________(填“大于”、“小于”或“等于”)在B点时太阳对它的万有引力。

19.地球质量大约是月球质量的81倍,一个飞行器在地球与月球之间。当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为_____

20.(1)关于万有引力恒量G的较为准确的测量实验,最早是由英国物理学家___________所做扭秤实验得到的.

(2)(多选题)为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中采取使“微小量放大”的主要措施是(______)

A.利用平面镜对光线的反射

B.增大T型架横梁的长度

C.减少石英丝的直径

D.增大刻度尺与平面镜的距离

(3)已知T型架水平横梁长度为L,质量分别为m、的球,位于同一水平面,当横梁处于力矩平衡状态,测得m、连线长度r,且与水平横梁垂直,同时测得石英丝的扭转角度为θ,由此得到扭转力矩kθ(k为扭转系数且已知),则引力常量的表达式G=___________

三、综合题(共3题)

21.已知地球的半径为R,将一物体从地面发射至离地面高为h处时,物体所受万有引力减少到原来的一半,则h为多少?

22.设地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量分布均匀的球体,不考虑空气的影响.若把一质量为m的物体放在地球表面的不同位置,由于地球自转,它对地面的压力会有所不同.

(1)若把物体放在北极的地表,求该物体对地表压力的大小F1;

(2)若把物体放在赤道的地表,求该物体对地表压力的大小F2;

(3)假设要发射一颗卫星,要求卫星定位于第(2)问所述物体的上方,且与物体间距离始终不变,请说明该卫星的轨道特点并求出卫星距地面的高度h.

23.地球质量大约是月球质量的81倍,一个飞行器在地球与月球之间。当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为多少?

参考答案

1.A

【详解】

根据万有引力定律可知地球对“天和”的万有引力大小为

故选A。

2.D

【详解】

把自己的实验说成是“称量地球的质量”,并测出引力常量G的物理学家是卡文迪许。

故选D。

3.C

【详解】

根据万有引力公式 可知,哈雷彗星在近日点受到太阳的万有引力大于在远日点受到太阳的万有引力,故C正确,ABD错误。

故选C。

4.D

【详解】

火星与地球之间的作用力为万有引力:

当距离变为3s时,作用力为

故选D.

5.D

【详解】

A.使两物体的质量各增大为原来的2倍,距离不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的4倍,不符合题意,选项A错误;

B.使其中一个物体的质量及距离增大到原来的2倍,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的,不符合题意,选项B错误;

C.使两物体间的距离减小为原来的,质量不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的4倍,不符合题意,选项C错误;

D.使两物体的距离减小为原来的倍,质量不变,根据万有引力定律可知,万有引力变为原来的2倍,符合题意,选项D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星运动定律,指出了行星绕太阳在椭圆轨道上运动,A错误;

B.牛顿进行了“月﹣地检验”实验,卡文迪许测出了万有引力常量,B错误;

C.牛顿发现太阳与行星之间的作用力规律,并将其推广到自然界中任何两个物体之间,C正确;

D.所说的高速指的是接近光速,在研究人造地球卫星的运动时,牛顿运动定律仍然适用,D错误。

故选C。

7.A

【详解】

根据万有能力定律可得

F=G=6.67×10-11× N=6.67×10-11N

故选A。

8.B

【详解】

A.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了万有引力常量。故A错误;

B.德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律,故B正确;

C.牛顿用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性,故C错误;

D.牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上,故D错误。

故选B。

9.D

【详解】

根据万有引力定律可得

可得h越大,F越小,且F与h不是线性关系,ABC错误,D正确。

故选D。

10.A

【详解】

牛顿发现了万有引力定律,百年之后的英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G,称自己的这个实验可以“称量地球的重量”。

故选A。

11.A

【详解】

根据万有引力定律可得:

A.,与结论相符,选项A正确;

B.,与结论不相符,选项B错误;

C.,与结论不相符,选项C错误;

D.,与结论不相符,选项D错误;

故选A.

12.D

【详解】

A.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入的公式实际上是牛顿第二定律,故A正确;

B.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引用的公式实际上是匀速圆周运动的一个公式,故B正确;

C.在探究太阳对行星的引力大小F的规律时,引入的公式实质上是开普勒第三定律,是开普勒通过研究行星运动的观测数据得到的,不能在实验室中得到验证,故C正确;

D.在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,先得到关系式,再借助相互作用的关系,得到,故D错误。

故选D。

13.D

【详解】

设星球质量为M′,半径为R′,地球质量为M,半径为R,根据万有引力等于重力得

得

得出加速度之比为

则

在该星球表面从某一高度以10m/s的初速度竖直向上抛出一物体,根据竖直上抛运动规律得,从抛出到落回原地需要的时间为

故D正确,ABC错误。

故选D。

14.D

【详解】

引用公式F=m,这个关系式实际上是牛顿第二定律,抓住引力提供向心力得出的,故A正确.引用公式,这个公式是匀速圆周运动线速度与周期的关系式,故B正确.引入了公式,这个公式实质上是开普勒第三定律,是不可以在实验室中得到验证的,故C正确.教材在探究太阳与行星间的引力大小F的规律时,得到的关系式F∝之后,根据牛顿第三定律得出F∝,最终关系式用数学方法合并成F∝,故D错误.本题选错误的,故选D.

15.C

【详解】

牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量,选项AB错误,C正确; 开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,选项D错误;故选C.

16.

【详解】

[1]根据万有引力公式,A、B两个物体之间的万有引力为

当它们相距3L时

[2]物体A、B各自所受的万有引力互为相互作用力,所以大小之比为。

17.牛顿 卡文迪许

【详解】

[1]发现万有引力定律的科学家是牛顿;

[2]测出引力常量的科学家是卡文迪许。

18.大于 大于

【详解】

[1]根据开普勒第二定律可知行星在A点时的速度大于在B点时的速度。

[2]根据万有引力定律可知行星在A点时太阳对它的万有引力大于在B点时太阳对它的万有引力。

19.

【详解】

设月球的质量为M,则地球的质量为81M,飞行器的质量为m,飞行器距地心的距离为,飞行器距月心的距离为,由于地球对它的引力和月球对它的引力相等,根据万有引力定律得

解得

故该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为

20.卡文迪许 AD

【详解】

(1)英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G;

(2)AD.为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中采取使“微小量放大”.利用平面镜对光线的反射,来体现微小形变的.当增大刻度尺与平面镜的距离时,转动的角度更明显,AD正确;

当增大T型架横梁的长度时,会导致石英丝更容易转动,对测量石英丝极微小的扭转角仍没有作用,B不正确;

当减小石英丝的直径时,会导致石英丝更容易转动,对测量石英丝极微小的扭转角却没有作用,C不正确.

(3)质量分别为m和的球,位于同一水平面内,当横梁处于静止时,力矩达平衡状态.则有:

解得:

21.( 1)R

【详解】

物体在地面上,所受万有引力为

高度为h处

因为F′=F,所以

所以

h=( 1)R

22.(1) (2)(3)

【详解】

(1) 物体放在北极的地表,根据万有引力等于重力可得:

物体相对地心是静止的则有:,因此有:

(2)放在赤道表面的物体相对地心做圆周运动,根据牛顿第二定律:

解得:

(3)为满足题目要求,该卫星的轨道平面必须在赤道平面内,且做圆周运动的周期等于地球自转周期

以卫星为研究对象,根据牛顿第二定律:

解得卫星距地面的高度为:

23.

【详解】

设月球质量为M,地球质量就为81M, 飞行器距地心距离为r1,飞行器距月心距离为r2,由于地球对它的引力和月球对它的引力相等,根据万有引力定律得

解得