七上 第四单元 第十二课《纪念白求恩》同步练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 七上 第四单元 第十二课《纪念白求恩》同步练习(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-23 14:03:18 | ||

图片预览

文档简介

七上 第四单元 第十二课 纪念白求恩

一、填空题(共1小题;共2分)

1.写清字形

xùn 职 纯cuì mò 不关心

pèi 服 精yì 求精 见yì 思迁

二、复合题(共6小题;共40分)

2.理解词义。

(1).:形容众人一起大笑的样子。

(2).恍惚:

(3).抽噎:

(4).:由于惊恐害怕,举止失去常态,不知怎么办才好。

3.排比句的作用是增强语势,表达强烈的感情。从构成形式看,排比有:A.句子内部词语的排比;B.句子与句子之间的排比;C.段与段之间的排比。请指出下列排比句的类型。(在括号内填写序号)

(1).一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!( )

(2).隆隆隆隆的豪壮的抒情,隆隆隆隆的严峻的思索,隆隆隆隆的犁尖翻起的杂着草根的土浪,隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

(3).使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!( )

(4).愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!( )

4.品析语言。

(1).下面是《谈读书》的两个译本,你更喜欢哪个译本?谈谈你的理由。

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学深思者莫属。读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

——王佐良译《谈读书》

读书为学的用途是娱乐、装饰和增长才识。在娱乐上学问的主要的用途是幽居养静;在装饰上学问的用处是辞令;在长才上学问的用处是对于事务的判断和处理。因为富于经验的人善于实行,也许能够对个别的事情一件一件地加以判断;但是最好的有关大体的议论和对事务的计划与布置,乃是从有学问的人来的。在学问上费时过多是偷懒;把学问过于用作装饰是虚假;完全依学问上的规则而断事是书生的怪癖。

——水天同译《论学问》

(2).《不求甚解》的语言明白如话,严谨质朴。请从课文中找出一处能体现这一特点的句子并写下你的赏析。

句子:

赏析:

5.阅读下面材料,完成下面几题。

①白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。不少的人对工作不负责任,拈轻怕重,把重担子推给人家,自己挑轻的。一事当前,先替自己打算,然后再替别人打算。出了一点力就觉得了不起,喜欢自吹,生怕人家不知道。对同志对人民不是满腔热忱,而是冷冷清清,漠不关心,麻木不仁。这种人其实不是共产党员,至少不能算一个纯粹的共产党员。从前线回来的人说到白求恩,没有一个不佩服,没有一个不为他的精神所感动。晋察冀边区的军民,凡亲身受过白求恩医生的治疗和亲眼看过白求恩医生的工作的,无不为之感动。每一个共产党员,一定要学习白求恩同志的这种真正共产主义者的精神。

②白求恩同志是个医生,他以医疗为职业,对技术精益求精;在整个八路军医务系统中,他的医术是很高明的。这对于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训。

③我和白求恩同志只见过一面。后来他给我来过许多信。可是因为忙,仅回过他一封信,还不知他收到没有。对于他的死,我是很悲痛的。现在大家纪念他,可见他的精神感人之深。我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

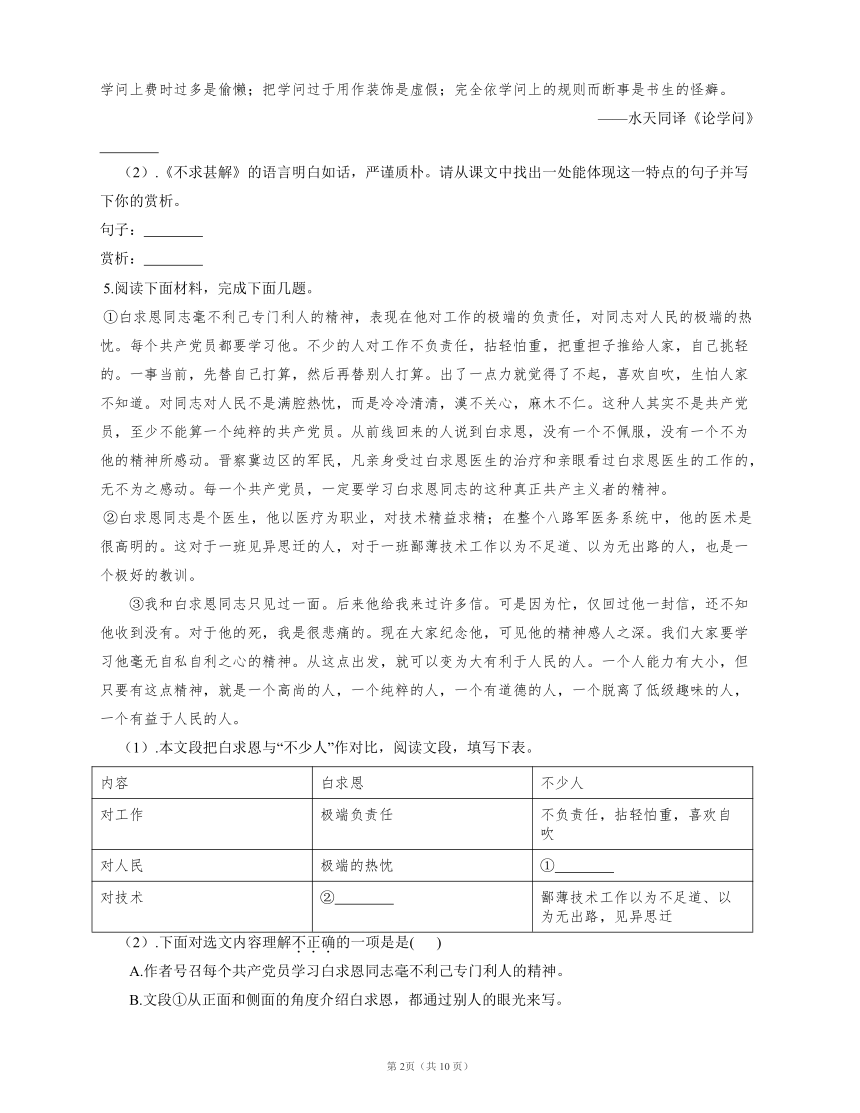

(1).本文段把白求恩与“不少人”作对比,阅读文段,填写下表。

内容 白求恩 不少人

对工作 极端负责任 不负责任,拈轻怕重,喜欢自吹

对人民 极端的热忱 ①

对技术 ② 鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路,见异思迁

(2).下面对选文内容理解不正确的一项是是( )

A.作者号召每个共产党员学习白求恩同志毫不利己专门利人的精神。

B.文段①从正面和侧面的角度介绍白求恩,都通过别人的眼光来写。

C.“不少的人”以为技术工作不足道,以为无出路,他们见异思迁。

D.把白求恩与“不少的人”作对比,突出白求恩崇高共产主义精神。

(3).揣摩下面语句,体会表达效果。

从前线回来的人说到白求恩,没有一个不佩服,没有一个不为他的精神所感动。

(4).选文第③自然段画线句子中“这点精神”指什么精神?请结合具体事例阐述怎样做才算是“一个有道德的人”?

6.阅读文段,回答问题。

山水之歌

山

我非悲天的仁者,但我爱山。我爱大山的巍峨、壮阔,也爱小山的险峻、耸峙;我爱那峰林的奇峭、砥柱的岑危、青城的神奇、剑门的天险和那半屏的如障、群峦的绵延;我爱那氤氲缥缈的晨山,也爱那风起云涌的暮山;我爱看那尺寸千里、缵簇萦纡、阴阳割昏晓的(A),也爱那云龙远岫、横岭侧峰或悠然见到的(B)。山在我生命中,是枕,是“梦回山枕隐花钿”;是砚,是“水笔山砚入案来”。不知是哪位朋友说:“你的话语,环绕着我,如同远远近近的小山。”我则要说:“远远近近的小山,环绕着我,如同喁喁的私语。”

我爱山,以山为友,以山为灵,以山纳入我的画境,更终日向山,对语卿卿,如那“相看两不厌”的(C)。

水

我非智者,但我爱水。

我爱水的柔,柔如蓝色的秀发;我爱水的刚,刚如白色的奔马。我爱那石浅水潺潺的抒情,也爱那惊涛裂岸的壮阔;我爱那深山的冷冽、濯足的清流、浣纱的小溪,也爱那帆影的秋江、飞花的春水和惊涛的海洋。

如果在夜晚,看明月松间、清泉石上,听苏子吟唱、渔歌互答、村妇砧杵,而浮光耀金、静影沉壁,将是何等地闲适。

如果在黄昏,楼观沧海,石钓钱塘,看潮升汐涌、淘浪排空、孤樯危舟、乍隐乍现,而临海古朝的钟声依然,将佛陀的灵悟,送过山门,将是何其地悲壮。

我也爱那烟冲九霄、水流千丈,把那江河拦腰截断,再顿时倾注下去的巨瀑,那是大地的震撼、川流的怒吼,使我置身其间,变得如此渺小。

我更爱那穿云一线、悬岩坠落,范宽《豁山行旅图》中的窈远,那水如琴弦,在群峰的共鸣箱上,弹奏悠扬,清风飒飒、溪水潺潺、僧行踽踽、旅者匆匆,而半角红墙、一楼楹瓦,隔着千重树影,面对满目青山,该是多么地悠然。

我爱水,愿以水裁衣,以云织绵,做一条弯弯的川流,在斜晖脉脉时,送千帆天际;愿以山切割,以石磋磨,做一涧高高低低的疾流,在猿啼虎啸中,将一叶轻舟,载过万重山。

(1).请将“南山”、“敬亭”、“岱宗”三座山名分别填入第①、②段中“A”、“B”、“C”处。

依次是: 。

(2).第①段中作者写道:山在我生命中,是枕,是“梦回山枕隐花钿”;是砚,是“水笔山砚入案来”。请你也用一个比喻,一个诗文名句,仿写一句。

7.阅读下面文章,回答问题。

在“诗和远方”中涵养文脉

①没有华美的舞台,没有绚丽的灯光,只是一尺方桌、一位读者、几封书信,却如涓涓山泉,沁人心脾,在荧屏内外,收获掌声无数。近期,一档旨在“用书信打开历史”的读信节目﹣﹣《见字如面》,持续霸屏朋友圈。“有多久时间,没有提起笔来好好写一封信了?”节目甚至不断激发起观众提笔写信的冲动。同样被誉为“综艺清流”的《中国诗词大会》和《朗读者》,也以高而不冷的文化格调、温暖厚重的人文情怀,接连赢得超高口碑。典雅文化与大众娱乐的碰撞,不仅让观众得以在屏幕上邂逅诗和远方,更是引发人们对传统文化的集体回望。传统的文化形式,何以能够跨越时间的长河,即便历经岁月冲刷,却依旧能散发光泽、触动人心?

②人的情感都是相通的,最能打动人的无疑是那份最纯粹的情感。就拿写信来说,作为私人内心话语的承载,一笔一画、一字一符,无不灌注着写信人的真诚。而字迹又往往能印刻下书写人的性情,古人甚至有“尺牍书疏,千里面目”的说法,见信如晤,读信之人见字便能捕捉对方写信时的表情。字如其人,不加掩饰地将自己完整地展现在对方面前,正是这种纯粹和真诚,更令人神往。我们会被画家黄永玉给曹禺写的信所感动,恐怕就是“心在树上,你摘就是”的直白。而歌手蔡琴写下的“杨德昌,你怎么可以就这样走了呢”,让人直叹“看哭了”,也正在于其真挚的感情。

③如果说,信件是人们内心的琴弦,那么,声音就是撩动琴弦的拨片。正如《朗读者》的主持人董卿所言,“文字的背后是情感的承载,而朗读就是用最美、最直接的方式来表达情感、传递爱”。当普通夫妇对念起朱生豪的情诗,“不要愁老之将至,你老了也一定很可爱”,我们很难说不感动于斯;当96岁高龄的翻译家许渊冲说到动情处,感慨“生命并不是你活了多少日子,而在于你记住了多少日子”,我们心中也很难不起敬意。“将值得尊重的生命和值得关注的文字完美结合,如一股清风唤醒了大众许久未被触摸的文化脉搏。”这样的评价,也足以道出这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:并不在于怀旧,而在于真情实感。

④饱含书卷气,是这几档综艺的另一个显著特征。人们常说,腹有诗书气自华。文化素养能改变一个人的气质。曾经有人问道,“为什么要学习古代诗词?”一个得到最多人点赞的答案是这样回答的:举个例子,当看到天边飞鸟,你会说:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”而不是:“哎呀,好多鸟。”当你失恋时你低吟浅唱道:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。”而不是千万遍地悲喊:“蓝瘦,香菇!”更重要的是,随气质改变的,还有人的精神生命。经典之所以为经典,传统文化之所以能散发恒久魅力,就在于它能滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器。而这,恐怕正是“综艺清流”走红的另一个原因。

⑤很难说,这几档节目受到热捧,就意味着综艺节目的格局就此改变。但这至少证明,诗和远方并非是博物馆里的陈列品,传统文化更非与现代文明格格不入。只不过,传承文脉也需要大众传播的载体。“每个人都需要了解和思考自己以及所处的世界,找到自己的位置和生命的价值,很多体验若不能亲历,就会期待在别人的故事里找到启发和依据”。《见字如面》导演关正文的总结,大概也是人们内心的呼唤吧。

(选自《人民日报》2017年2月24日,作者:陈凌,有改动)

(1).综观全文,请简要概括“综艺清流”的共同特征。

(2).第①段在文中有何作用?

(3).第②段划线句子用了什么论证方法?有什么作用?请简要分析。

(4).请简述本文的论证思路。

答案

第一部分

1

殉

,

粹

,

漠

,

佩

,

益

,

异

第二部分

2 (1)

哄堂大笑

(2)

神志不清,精神不集中。

(3)

一吸一顿地哭泣。

(4)

惊慌失措

3 (1)

A

(2)

B

(3)

C

(4)

A

4 (1)

[示例]我更喜欢王佐良的译本。他的译文连用三个“足以”“其……也”,在语音上形成回荡和连绵之势,行文流畅紧凑,读起来朗朗上口。“怡情”“傅彩”“长才”等词用浅近的文言文,高度凝练,言简意赅,简洁有力,使文章具有古典雅致的韵味。(如喜欢另一译本,言之有理亦可)

(2)

[示例]句子:我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!

赏析:“哩”是口语词,读起来亲切自然,仿佛与读者面对面交流、拉家常,让人易于接受。

5 (1)

冷冷清清,漠不关心,麻木不仁

,

精益求精

【解析】

考查文章内容的理解与信息提取。解答此题在整体感知文意的基础上,根据题干中所给出的提示,找到相对应的段落内容,然后再用与提示相同的句式来提取重点词语即可。

(2) B

【解析】

“白求恩同志毫不利己专门利人的精神……极端的热忱”是正面介绍,“从前线回来的人……没有一个不为他的精神所感动”是侧面介绍。

(3)

运用了双重否定句式,连用两个“没有一个”,通过前线的人对白求恩高度的评价,从侧面体现了白求恩毫不利己、专门利人的精神,更加突出了人们对他崇高的敬意。

【解析】

考查对句子的赏析。注可从修辞、人物描写、关键词、句式、写作手法等角度去赏析。

(4)

①“这点精神”指的是毫不利己、专门利人的精神。②奉公守法,做一个遵守国家法律法规的守法公民:热爱集体,心中有他人,为班级贡献自己一份力量;知错能改,自觉反省自己;平时遇到需要帮助的人,应该主动给予帮助,不计较个人得失。(可结合具体事例分析)

【解析】

考查对重点句的理解,以及考查文章内容理解及个性化阅读能力。解答此类题目,在结合文章内容的基础上,把握作者的情感倾向,提炼出自己的观点,并结合生活实际阐述自己的理解,注意表述流畅,语言要简洁明了。

6 (1)

【第1空】岱宗;南山;敬亭

(2)

山在我生命中,是门,是“天门中断楚江开”;山在我生命,是脊,是“踊跃的铁的兽脊”;山在我生命中,是屏,是“一折青山一扇屏

7 (1)

①充满真情实感;②饱含书卷气;③滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器。

【解析】

本题考查提炼文章信息的能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,抓住关键语句来概括及可。结合文章的内容,从“这样的评价,也足以道出这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:并不在于怀旧,而在于真情实感”“饱含书卷气,是这几档综艺的另一个显著特征”“经典之所以为经典,传统文化之所以能散发恒久魅力,就在于它能滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器”等语句中概括即可。

(2)

①由《见字如面》等文化节目接连赢得口碑的现象引出议论话题;②运用问句引发思考,引出下文对“综艺清流”走红原因的分析;③吸引人,能激发读者的阅读兴趣。

【解析】

本题考查理解议论文开头的作用。议论文的开头段作用需要从内容和结构两个角度进行分析,内容就是写出了什么,结构上的作用主要在于引出中心论点(论题),激发读者的阅读兴趣。据此分析解答即可。结合第一段的内容可知:由《见字如面》等文化节目接连赢得口碑的现象引出议论话题;运用问句引发思考,引出下文对“综艺清流”走红原因的分析;吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

(3)

举例论证。列举了画家黄永玉给曹禺写的信以及歌手蔡琴写给杨德昌的信,具体有力地论证了“书信最能打动人的,无疑是那份最纯粹的情感”这一观点。

【解析】

本题考查辨析论证方法及作用。常见的论证方法有举例论证、比喻论证、对比论证和道理论证,结合具体内容来分析即可。答题格式:运用了什么论证方法+具体作用。结合划线语句内容可知,主要列举了画家黄永玉给曹禺写的信以及歌手蔡琴给杨德昌写信两件事情,属于举例论证;具体有力地论证了“书信最能打动人的,无疑是那份最纯粹的情感”这一观点,更加证明了中心论点。

(4)

首先由《见字如面》节目霸屏朋友圈的火热现象入手,引出对“综艺清流”走红原因的分析。接着②③两段分别从写信和声音(朗读)两个方面论述这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:在于趋势的情感。然后第④段论述了饱含书卷气是“综艺清流”走红的另外原因。最后第⑤段总结全文,指出传承文化也需要大众传播的载体。

【解析】

本题考查分析论证思路。议论文的论证思路,就是作者的论证过程:一般分为三个步骤:提出问题、分析问题、解决问题。就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”、“然后”、“接着”、“最后”一类表承转启合关系的词语;做这个题目,尤其要注意开头结尾的表述。结合文章的内容可知,本文首先由《见字如面》节目霸屏朋友圈的火热现象入手,引出论题:对“综艺清流”走红原因的分析。接着分别从写信和声音(朗读)两个方面论述这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:在于趋势的情感。然后又论述了饱含书卷气是“综艺清流”走红的另外原因。最后总结全文,指出传承文化也需要大众传播的载体。

第1页(共1 页)

一、填空题(共1小题;共2分)

1.写清字形

xùn 职 纯cuì mò 不关心

pèi 服 精yì 求精 见yì 思迁

二、复合题(共6小题;共40分)

2.理解词义。

(1).:形容众人一起大笑的样子。

(2).恍惚:

(3).抽噎:

(4).:由于惊恐害怕,举止失去常态,不知怎么办才好。

3.排比句的作用是增强语势,表达强烈的感情。从构成形式看,排比有:A.句子内部词语的排比;B.句子与句子之间的排比;C.段与段之间的排比。请指出下列排比句的类型。(在括号内填写序号)

(1).一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!( )

(2).隆隆隆隆的豪壮的抒情,隆隆隆隆的严峻的思索,隆隆隆隆的犁尖翻起的杂着草根的土浪,隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

(3).使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!( )

(4).愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!( )

4.品析语言。

(1).下面是《谈读书》的两个译本,你更喜欢哪个译本?谈谈你的理由。

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学深思者莫属。读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

——王佐良译《谈读书》

读书为学的用途是娱乐、装饰和增长才识。在娱乐上学问的主要的用途是幽居养静;在装饰上学问的用处是辞令;在长才上学问的用处是对于事务的判断和处理。因为富于经验的人善于实行,也许能够对个别的事情一件一件地加以判断;但是最好的有关大体的议论和对事务的计划与布置,乃是从有学问的人来的。在学问上费时过多是偷懒;把学问过于用作装饰是虚假;完全依学问上的规则而断事是书生的怪癖。

——水天同译《论学问》

(2).《不求甚解》的语言明白如话,严谨质朴。请从课文中找出一处能体现这一特点的句子并写下你的赏析。

句子:

赏析:

5.阅读下面材料,完成下面几题。

①白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。不少的人对工作不负责任,拈轻怕重,把重担子推给人家,自己挑轻的。一事当前,先替自己打算,然后再替别人打算。出了一点力就觉得了不起,喜欢自吹,生怕人家不知道。对同志对人民不是满腔热忱,而是冷冷清清,漠不关心,麻木不仁。这种人其实不是共产党员,至少不能算一个纯粹的共产党员。从前线回来的人说到白求恩,没有一个不佩服,没有一个不为他的精神所感动。晋察冀边区的军民,凡亲身受过白求恩医生的治疗和亲眼看过白求恩医生的工作的,无不为之感动。每一个共产党员,一定要学习白求恩同志的这种真正共产主义者的精神。

②白求恩同志是个医生,他以医疗为职业,对技术精益求精;在整个八路军医务系统中,他的医术是很高明的。这对于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训。

③我和白求恩同志只见过一面。后来他给我来过许多信。可是因为忙,仅回过他一封信,还不知他收到没有。对于他的死,我是很悲痛的。现在大家纪念他,可见他的精神感人之深。我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(1).本文段把白求恩与“不少人”作对比,阅读文段,填写下表。

内容 白求恩 不少人

对工作 极端负责任 不负责任,拈轻怕重,喜欢自吹

对人民 极端的热忱 ①

对技术 ② 鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路,见异思迁

(2).下面对选文内容理解不正确的一项是是( )

A.作者号召每个共产党员学习白求恩同志毫不利己专门利人的精神。

B.文段①从正面和侧面的角度介绍白求恩,都通过别人的眼光来写。

C.“不少的人”以为技术工作不足道,以为无出路,他们见异思迁。

D.把白求恩与“不少的人”作对比,突出白求恩崇高共产主义精神。

(3).揣摩下面语句,体会表达效果。

从前线回来的人说到白求恩,没有一个不佩服,没有一个不为他的精神所感动。

(4).选文第③自然段画线句子中“这点精神”指什么精神?请结合具体事例阐述怎样做才算是“一个有道德的人”?

6.阅读文段,回答问题。

山水之歌

山

我非悲天的仁者,但我爱山。我爱大山的巍峨、壮阔,也爱小山的险峻、耸峙;我爱那峰林的奇峭、砥柱的岑危、青城的神奇、剑门的天险和那半屏的如障、群峦的绵延;我爱那氤氲缥缈的晨山,也爱那风起云涌的暮山;我爱看那尺寸千里、缵簇萦纡、阴阳割昏晓的(A),也爱那云龙远岫、横岭侧峰或悠然见到的(B)。山在我生命中,是枕,是“梦回山枕隐花钿”;是砚,是“水笔山砚入案来”。不知是哪位朋友说:“你的话语,环绕着我,如同远远近近的小山。”我则要说:“远远近近的小山,环绕着我,如同喁喁的私语。”

我爱山,以山为友,以山为灵,以山纳入我的画境,更终日向山,对语卿卿,如那“相看两不厌”的(C)。

水

我非智者,但我爱水。

我爱水的柔,柔如蓝色的秀发;我爱水的刚,刚如白色的奔马。我爱那石浅水潺潺的抒情,也爱那惊涛裂岸的壮阔;我爱那深山的冷冽、濯足的清流、浣纱的小溪,也爱那帆影的秋江、飞花的春水和惊涛的海洋。

如果在夜晚,看明月松间、清泉石上,听苏子吟唱、渔歌互答、村妇砧杵,而浮光耀金、静影沉壁,将是何等地闲适。

如果在黄昏,楼观沧海,石钓钱塘,看潮升汐涌、淘浪排空、孤樯危舟、乍隐乍现,而临海古朝的钟声依然,将佛陀的灵悟,送过山门,将是何其地悲壮。

我也爱那烟冲九霄、水流千丈,把那江河拦腰截断,再顿时倾注下去的巨瀑,那是大地的震撼、川流的怒吼,使我置身其间,变得如此渺小。

我更爱那穿云一线、悬岩坠落,范宽《豁山行旅图》中的窈远,那水如琴弦,在群峰的共鸣箱上,弹奏悠扬,清风飒飒、溪水潺潺、僧行踽踽、旅者匆匆,而半角红墙、一楼楹瓦,隔着千重树影,面对满目青山,该是多么地悠然。

我爱水,愿以水裁衣,以云织绵,做一条弯弯的川流,在斜晖脉脉时,送千帆天际;愿以山切割,以石磋磨,做一涧高高低低的疾流,在猿啼虎啸中,将一叶轻舟,载过万重山。

(1).请将“南山”、“敬亭”、“岱宗”三座山名分别填入第①、②段中“A”、“B”、“C”处。

依次是: 。

(2).第①段中作者写道:山在我生命中,是枕,是“梦回山枕隐花钿”;是砚,是“水笔山砚入案来”。请你也用一个比喻,一个诗文名句,仿写一句。

7.阅读下面文章,回答问题。

在“诗和远方”中涵养文脉

①没有华美的舞台,没有绚丽的灯光,只是一尺方桌、一位读者、几封书信,却如涓涓山泉,沁人心脾,在荧屏内外,收获掌声无数。近期,一档旨在“用书信打开历史”的读信节目﹣﹣《见字如面》,持续霸屏朋友圈。“有多久时间,没有提起笔来好好写一封信了?”节目甚至不断激发起观众提笔写信的冲动。同样被誉为“综艺清流”的《中国诗词大会》和《朗读者》,也以高而不冷的文化格调、温暖厚重的人文情怀,接连赢得超高口碑。典雅文化与大众娱乐的碰撞,不仅让观众得以在屏幕上邂逅诗和远方,更是引发人们对传统文化的集体回望。传统的文化形式,何以能够跨越时间的长河,即便历经岁月冲刷,却依旧能散发光泽、触动人心?

②人的情感都是相通的,最能打动人的无疑是那份最纯粹的情感。就拿写信来说,作为私人内心话语的承载,一笔一画、一字一符,无不灌注着写信人的真诚。而字迹又往往能印刻下书写人的性情,古人甚至有“尺牍书疏,千里面目”的说法,见信如晤,读信之人见字便能捕捉对方写信时的表情。字如其人,不加掩饰地将自己完整地展现在对方面前,正是这种纯粹和真诚,更令人神往。我们会被画家黄永玉给曹禺写的信所感动,恐怕就是“心在树上,你摘就是”的直白。而歌手蔡琴写下的“杨德昌,你怎么可以就这样走了呢”,让人直叹“看哭了”,也正在于其真挚的感情。

③如果说,信件是人们内心的琴弦,那么,声音就是撩动琴弦的拨片。正如《朗读者》的主持人董卿所言,“文字的背后是情感的承载,而朗读就是用最美、最直接的方式来表达情感、传递爱”。当普通夫妇对念起朱生豪的情诗,“不要愁老之将至,你老了也一定很可爱”,我们很难说不感动于斯;当96岁高龄的翻译家许渊冲说到动情处,感慨“生命并不是你活了多少日子,而在于你记住了多少日子”,我们心中也很难不起敬意。“将值得尊重的生命和值得关注的文字完美结合,如一股清风唤醒了大众许久未被触摸的文化脉搏。”这样的评价,也足以道出这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:并不在于怀旧,而在于真情实感。

④饱含书卷气,是这几档综艺的另一个显著特征。人们常说,腹有诗书气自华。文化素养能改变一个人的气质。曾经有人问道,“为什么要学习古代诗词?”一个得到最多人点赞的答案是这样回答的:举个例子,当看到天边飞鸟,你会说:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”而不是:“哎呀,好多鸟。”当你失恋时你低吟浅唱道:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。”而不是千万遍地悲喊:“蓝瘦,香菇!”更重要的是,随气质改变的,还有人的精神生命。经典之所以为经典,传统文化之所以能散发恒久魅力,就在于它能滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器。而这,恐怕正是“综艺清流”走红的另一个原因。

⑤很难说,这几档节目受到热捧,就意味着综艺节目的格局就此改变。但这至少证明,诗和远方并非是博物馆里的陈列品,传统文化更非与现代文明格格不入。只不过,传承文脉也需要大众传播的载体。“每个人都需要了解和思考自己以及所处的世界,找到自己的位置和生命的价值,很多体验若不能亲历,就会期待在别人的故事里找到启发和依据”。《见字如面》导演关正文的总结,大概也是人们内心的呼唤吧。

(选自《人民日报》2017年2月24日,作者:陈凌,有改动)

(1).综观全文,请简要概括“综艺清流”的共同特征。

(2).第①段在文中有何作用?

(3).第②段划线句子用了什么论证方法?有什么作用?请简要分析。

(4).请简述本文的论证思路。

答案

第一部分

1

殉

,

粹

,

漠

,

佩

,

益

,

异

第二部分

2 (1)

哄堂大笑

(2)

神志不清,精神不集中。

(3)

一吸一顿地哭泣。

(4)

惊慌失措

3 (1)

A

(2)

B

(3)

C

(4)

A

4 (1)

[示例]我更喜欢王佐良的译本。他的译文连用三个“足以”“其……也”,在语音上形成回荡和连绵之势,行文流畅紧凑,读起来朗朗上口。“怡情”“傅彩”“长才”等词用浅近的文言文,高度凝练,言简意赅,简洁有力,使文章具有古典雅致的韵味。(如喜欢另一译本,言之有理亦可)

(2)

[示例]句子:我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!

赏析:“哩”是口语词,读起来亲切自然,仿佛与读者面对面交流、拉家常,让人易于接受。

5 (1)

冷冷清清,漠不关心,麻木不仁

,

精益求精

【解析】

考查文章内容的理解与信息提取。解答此题在整体感知文意的基础上,根据题干中所给出的提示,找到相对应的段落内容,然后再用与提示相同的句式来提取重点词语即可。

(2) B

【解析】

“白求恩同志毫不利己专门利人的精神……极端的热忱”是正面介绍,“从前线回来的人……没有一个不为他的精神所感动”是侧面介绍。

(3)

运用了双重否定句式,连用两个“没有一个”,通过前线的人对白求恩高度的评价,从侧面体现了白求恩毫不利己、专门利人的精神,更加突出了人们对他崇高的敬意。

【解析】

考查对句子的赏析。注可从修辞、人物描写、关键词、句式、写作手法等角度去赏析。

(4)

①“这点精神”指的是毫不利己、专门利人的精神。②奉公守法,做一个遵守国家法律法规的守法公民:热爱集体,心中有他人,为班级贡献自己一份力量;知错能改,自觉反省自己;平时遇到需要帮助的人,应该主动给予帮助,不计较个人得失。(可结合具体事例分析)

【解析】

考查对重点句的理解,以及考查文章内容理解及个性化阅读能力。解答此类题目,在结合文章内容的基础上,把握作者的情感倾向,提炼出自己的观点,并结合生活实际阐述自己的理解,注意表述流畅,语言要简洁明了。

6 (1)

【第1空】岱宗;南山;敬亭

(2)

山在我生命中,是门,是“天门中断楚江开”;山在我生命,是脊,是“踊跃的铁的兽脊”;山在我生命中,是屏,是“一折青山一扇屏

7 (1)

①充满真情实感;②饱含书卷气;③滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器。

【解析】

本题考查提炼文章信息的能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,抓住关键语句来概括及可。结合文章的内容,从“这样的评价,也足以道出这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:并不在于怀旧,而在于真情实感”“饱含书卷气,是这几档综艺的另一个显著特征”“经典之所以为经典,传统文化之所以能散发恒久魅力,就在于它能滋养心灵,扩展精神疆域,是我们抵抗庸俗的利器”等语句中概括即可。

(2)

①由《见字如面》等文化节目接连赢得口碑的现象引出议论话题;②运用问句引发思考,引出下文对“综艺清流”走红原因的分析;③吸引人,能激发读者的阅读兴趣。

【解析】

本题考查理解议论文开头的作用。议论文的开头段作用需要从内容和结构两个角度进行分析,内容就是写出了什么,结构上的作用主要在于引出中心论点(论题),激发读者的阅读兴趣。据此分析解答即可。结合第一段的内容可知:由《见字如面》等文化节目接连赢得口碑的现象引出议论话题;运用问句引发思考,引出下文对“综艺清流”走红原因的分析;吸引读者,激发读者的阅读兴趣。

(3)

举例论证。列举了画家黄永玉给曹禺写的信以及歌手蔡琴写给杨德昌的信,具体有力地论证了“书信最能打动人的,无疑是那份最纯粹的情感”这一观点。

【解析】

本题考查辨析论证方法及作用。常见的论证方法有举例论证、比喻论证、对比论证和道理论证,结合具体内容来分析即可。答题格式:运用了什么论证方法+具体作用。结合划线语句内容可知,主要列举了画家黄永玉给曹禺写的信以及歌手蔡琴给杨德昌写信两件事情,属于举例论证;具体有力地论证了“书信最能打动人的,无疑是那份最纯粹的情感”这一观点,更加证明了中心论点。

(4)

首先由《见字如面》节目霸屏朋友圈的火热现象入手,引出对“综艺清流”走红原因的分析。接着②③两段分别从写信和声音(朗读)两个方面论述这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:在于趋势的情感。然后第④段论述了饱含书卷气是“综艺清流”走红的另外原因。最后第⑤段总结全文,指出传承文化也需要大众传播的载体。

【解析】

本题考查分析论证思路。议论文的论证思路,就是作者的论证过程:一般分为三个步骤:提出问题、分析问题、解决问题。就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”、“然后”、“接着”、“最后”一类表承转启合关系的词语;做这个题目,尤其要注意开头结尾的表述。结合文章的内容可知,本文首先由《见字如面》节目霸屏朋友圈的火热现象入手,引出论题:对“综艺清流”走红原因的分析。接着分别从写信和声音(朗读)两个方面论述这几档文化节目受观众欢迎的一个重要原因:在于趋势的情感。然后又论述了饱含书卷气是“综艺清流”走红的另外原因。最后总结全文,指出传承文化也需要大众传播的载体。

第1页(共1 页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首