第2课 诸侯纷争纷争与变法运动课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争纷争与变法运动课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-21 18:34:43 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第2课 大变动

——诸侯纷争与变法运动

学习目标:

了解春秋战国时期的主要变化,理解战国时期变法运动的必然性。

了解孔子、老子学说等思想主张和百家争鸣局面形成的原因及其历史意义。

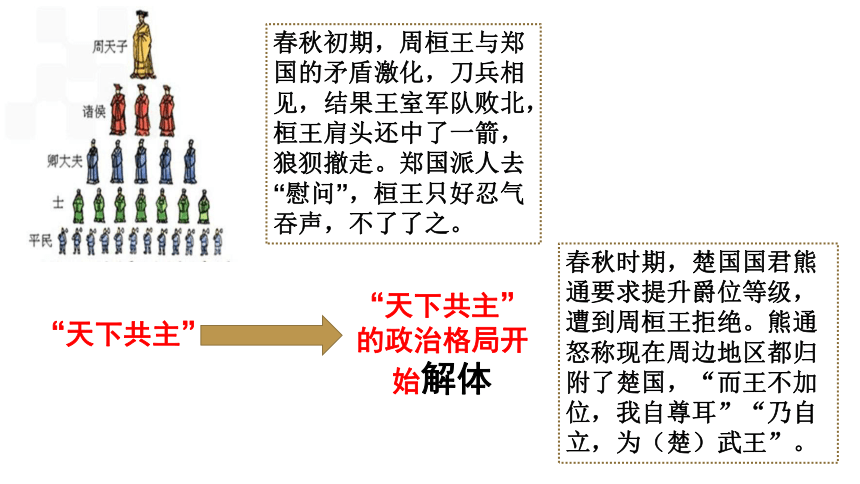

春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。

“天下共主”

“天下共主”的政治格局开始解体

春秋初期,周桓王与郑国的矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。

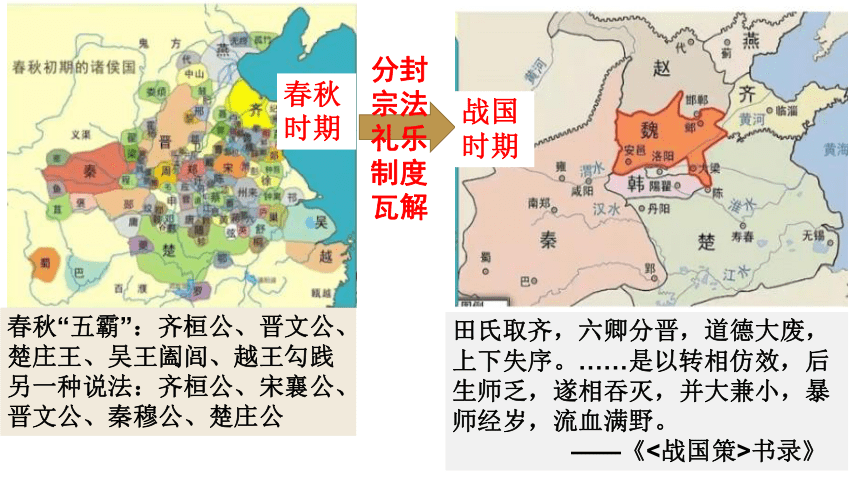

春秋“五霸”:齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践

另一种说法:齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄公

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。……是以转相仿效,后生师乏,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。

——《<战国策>书录》

春秋时期

战国时期

分封宗法礼乐制度瓦解

巩固知识

春秋战国时期是大变革时代,从西周的“政自天子出”变为了“政自诸侯出”,而后又相继出现了“政自大夫出”、“政自臣宰出”的现象。这表明( )

A. 周王室统治广布四方

B. 争霸战争日益频繁

C. 分封宗法制遭到破坏

D. 民族交融不断加强

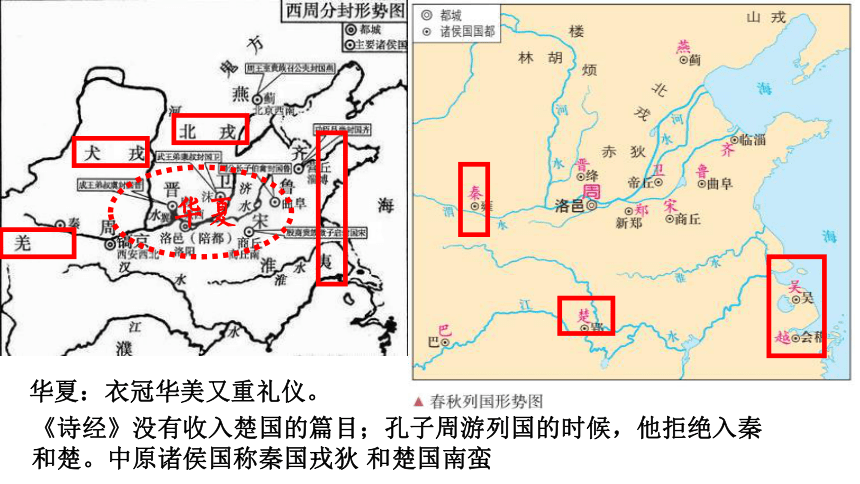

华夏

华夏:衣冠华美又重礼仪。

《诗经》没有收入楚国的篇目;孔子周游列国的时候,他拒绝入秦和楚。中原诸侯国称秦国戎狄 和楚国南蛮

材料 春秋时期,诸侯贬斥狄戎为豺狼禽兽的记载不绝于书;

战国时期,时人认为夷夏之间并无高下优劣之分,“居楚则楚,居夏则夏,“四夷不与中国同”的观念逐步淡化。

华夏为中心,内华夏外夷狄

华夏认同观念的形成

巩固知识

在西周的文字记录中已经有“戎”“夷”之称,到了春

秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论

“华夏”各国之间的关系多么敌对,他们均未称呼对

方为“戎”。这一现象反映了先秦时期( )

A. 民族和文化认同观念已经出现

B. 实现国家统一成为社会的共识

C. 血缘成为维系政治关系的纽带

D. 农耕文明与游牧文明冲突缓和

冶铁技术的出现

铁农具开始使用

牛耕得到推广

生产力发展

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。

——《吕氏春秋》

井田制瓦解,土地私有化

个体小农经济开始确立

生产关系的发展

巩固知识

考古发现,战国时期冶铁遗址和出土铁器不仅遍及韩、赵、魏、齐、楚、燕、秦七国统治区,而且在边疆少数民族聚居区也有铁器出土;出土铁器的种类涉及人们生产、生活的各个方面。由此可知( )

A. 中国农业耕作方式产生重大变化

B. 刀耕火种已经退出中国农业生产

C. 春秋战国时期铁农具已普遍使用

D. 战国时期牛耕技术逐渐普及全国

春秋战国各国货币

中心城市

临淄甚富而实……临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记·苏秦列传》

工商业的发展

学派 时间 代表人物 学 说

道家 春秋 老子 万物本源为“道”,朴素的辩证法;无为而治,小国寡民

战国 庄子 崇尚逍遥自由

儒家 春秋 孔子 核心为“仁”,为政以德;恢复周礼;有教无类,整理六经

战国 孟子 人性善,提倡仁政

战国 荀子 人性恶,隆礼重法

墨家 战国 墨子 提倡节俭,兼爱、非攻、尚贤

法家 战国 韩非子 以法为工具管理国家,中央集权

阴阳 战国 邹衍 五行“相生相胜”

百家争鸣的局面

为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说?

①社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,新兴的士阶层崛起

②各国统治者处于争霸的需要,争相招揽人才

③私学兴起,士阶层针对废旧立新的社会现实提出自己的政治主张,推动了学术文化的繁荣

巩固知识

老子谴责“圣人不仁,以百姓为刍狗”的现象;墨子怒斥“今

王公大人至其国家之乱,社稷之危”;孟子认定推翻暴君是正

义行动;韩非子则对“上无道揆,下无法守”的现实给予抨击。

这些言论反映了当时( )

A. 民众渴望统一的强烈愿望 B. 诸子思想日益趋向于统一

C. 诸子的政治立场各不相同 D. 政治及思想权威尚未树立

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记 商君列传》

巩固知识

赵翼在《廿二史札记》中:“数千年世侯世卿之局,一时亦难

遽变,于是先从在下者起,游说则范雎、蔡泽、苏秦、张仪等,

徒步而为相;征战则孙膑、白起、乐毅、廉颇、王翦等,白身

而为将,此已开后世布衣将相之例。”这反映出,春秋战国时

期( )

A. 变法图强已成为历史潮流

B. 部分社会下层的政治地位呈上升趋势

C. 门阀士族的等级不复存在

D. 实现了社会各阶层关系的流动和转变

诸侯纷争

铁犁牛耕

工商业繁荣

大一统王朝的建立

华夏认同

士阶层崛起

变法图强富国强兵

民族交融

百家争鸣

多民族融合

新兴阶级的崛起

法家思想的突显

第2课 大变动

——诸侯纷争与变法运动

学习目标:

了解春秋战国时期的主要变化,理解战国时期变法运动的必然性。

了解孔子、老子学说等思想主张和百家争鸣局面形成的原因及其历史意义。

春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。

“天下共主”

“天下共主”的政治格局开始解体

春秋初期,周桓王与郑国的矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。

春秋“五霸”:齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践

另一种说法:齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄公

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。……是以转相仿效,后生师乏,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。

——《<战国策>书录》

春秋时期

战国时期

分封宗法礼乐制度瓦解

巩固知识

春秋战国时期是大变革时代,从西周的“政自天子出”变为了“政自诸侯出”,而后又相继出现了“政自大夫出”、“政自臣宰出”的现象。这表明( )

A. 周王室统治广布四方

B. 争霸战争日益频繁

C. 分封宗法制遭到破坏

D. 民族交融不断加强

华夏

华夏:衣冠华美又重礼仪。

《诗经》没有收入楚国的篇目;孔子周游列国的时候,他拒绝入秦和楚。中原诸侯国称秦国戎狄 和楚国南蛮

材料 春秋时期,诸侯贬斥狄戎为豺狼禽兽的记载不绝于书;

战国时期,时人认为夷夏之间并无高下优劣之分,“居楚则楚,居夏则夏,“四夷不与中国同”的观念逐步淡化。

华夏为中心,内华夏外夷狄

华夏认同观念的形成

巩固知识

在西周的文字记录中已经有“戎”“夷”之称,到了春

秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论

“华夏”各国之间的关系多么敌对,他们均未称呼对

方为“戎”。这一现象反映了先秦时期( )

A. 民族和文化认同观念已经出现

B. 实现国家统一成为社会的共识

C. 血缘成为维系政治关系的纽带

D. 农耕文明与游牧文明冲突缓和

冶铁技术的出现

铁农具开始使用

牛耕得到推广

生产力发展

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。

——《吕氏春秋》

井田制瓦解,土地私有化

个体小农经济开始确立

生产关系的发展

巩固知识

考古发现,战国时期冶铁遗址和出土铁器不仅遍及韩、赵、魏、齐、楚、燕、秦七国统治区,而且在边疆少数民族聚居区也有铁器出土;出土铁器的种类涉及人们生产、生活的各个方面。由此可知( )

A. 中国农业耕作方式产生重大变化

B. 刀耕火种已经退出中国农业生产

C. 春秋战国时期铁农具已普遍使用

D. 战国时期牛耕技术逐渐普及全国

春秋战国各国货币

中心城市

临淄甚富而实……临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记·苏秦列传》

工商业的发展

学派 时间 代表人物 学 说

道家 春秋 老子 万物本源为“道”,朴素的辩证法;无为而治,小国寡民

战国 庄子 崇尚逍遥自由

儒家 春秋 孔子 核心为“仁”,为政以德;恢复周礼;有教无类,整理六经

战国 孟子 人性善,提倡仁政

战国 荀子 人性恶,隆礼重法

墨家 战国 墨子 提倡节俭,兼爱、非攻、尚贤

法家 战国 韩非子 以法为工具管理国家,中央集权

阴阳 战国 邹衍 五行“相生相胜”

百家争鸣的局面

为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说?

①社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,新兴的士阶层崛起

②各国统治者处于争霸的需要,争相招揽人才

③私学兴起,士阶层针对废旧立新的社会现实提出自己的政治主张,推动了学术文化的繁荣

巩固知识

老子谴责“圣人不仁,以百姓为刍狗”的现象;墨子怒斥“今

王公大人至其国家之乱,社稷之危”;孟子认定推翻暴君是正

义行动;韩非子则对“上无道揆,下无法守”的现实给予抨击。

这些言论反映了当时( )

A. 民众渴望统一的强烈愿望 B. 诸子思想日益趋向于统一

C. 诸子的政治立场各不相同 D. 政治及思想权威尚未树立

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记 商君列传》

巩固知识

赵翼在《廿二史札记》中:“数千年世侯世卿之局,一时亦难

遽变,于是先从在下者起,游说则范雎、蔡泽、苏秦、张仪等,

徒步而为相;征战则孙膑、白起、乐毅、廉颇、王翦等,白身

而为将,此已开后世布衣将相之例。”这反映出,春秋战国时

期( )

A. 变法图强已成为历史潮流

B. 部分社会下层的政治地位呈上升趋势

C. 门阀士族的等级不复存在

D. 实现了社会各阶层关系的流动和转变

诸侯纷争

铁犁牛耕

工商业繁荣

大一统王朝的建立

华夏认同

士阶层崛起

变法图强富国强兵

民族交融

百家争鸣

多民族融合

新兴阶级的崛起

法家思想的突显

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进