《社戏》课件

图片预览

文档简介

课件28张PPT。社 戏鲁 迅学习目标

1、初步了解作者,识记课文中出现的生字生词,并尝试运用于实际的语言表达之中。

2、了解课文中叙述的江南水乡的风俗民情,感受文中民俗民风的魅力。

3、欣赏课文优美的语段,唤起自己对往事的回忆,激发热爱生活的感情。 鲁迅,原名周树人。字豫才,浙江绍兴人。文学家、思想家和革命家。1918年5月首次用笔名鲁迅发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,大胆揭露了吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。出版了《呐喊》《彷徨》《野草》《朝花夕拾》《华盖集》等专辑。表现出了爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。其中,中篇小说《阿q正传》是中国现代文学史上的杰作。入选课本的《社戏》《从百草园到三味书屋》《孔乙己》《故乡》《雪》《藤野先生》《朝花夕拾》列入《名著推荐》文学常识:播放鲁迅之路的幻灯片 《社戏》一文写于1922年,由于辛亥革命不够彻底,在封建军阀的统治下,封建教育的思想仍紧紧地禁锢着大家的头脑,封建的礼教制度牢牢地束缚着人们的手脚,一切都没有进步,一切都没有朝气。在这种气氛之下,儿童教育就更成为封建教育制度的牺牲品了。枯燥无味的教育内容,僵化呆板的教学方法,使得学生身心都得不到健康发展,而且备受摧残。少年儿童们渴望自由,追求发展,向往大自然的美好风物以及人与人之间的亲密融洽友爱互助的关系。鲁迅先生的《社戏》,正是在这种背景之下,以一个少年儿童观察社会,观察人情的角度,生动真切而又寓意深邃地发出了时代的呐喊:封建教育制度是非推翻不可的了! 相关知识的处理:给下列加红字注音

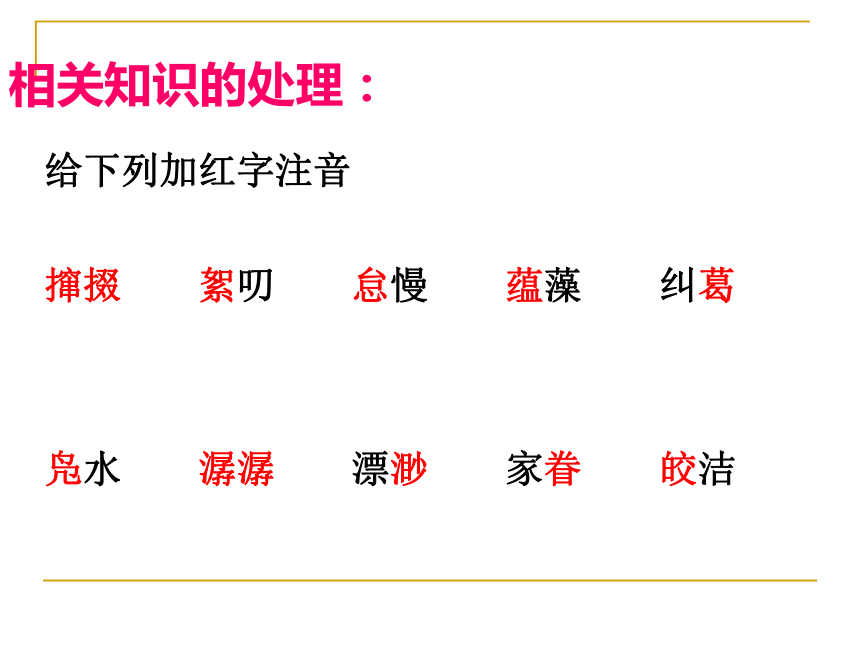

撺掇 絮叨 怠慢 蕴藻 纠葛

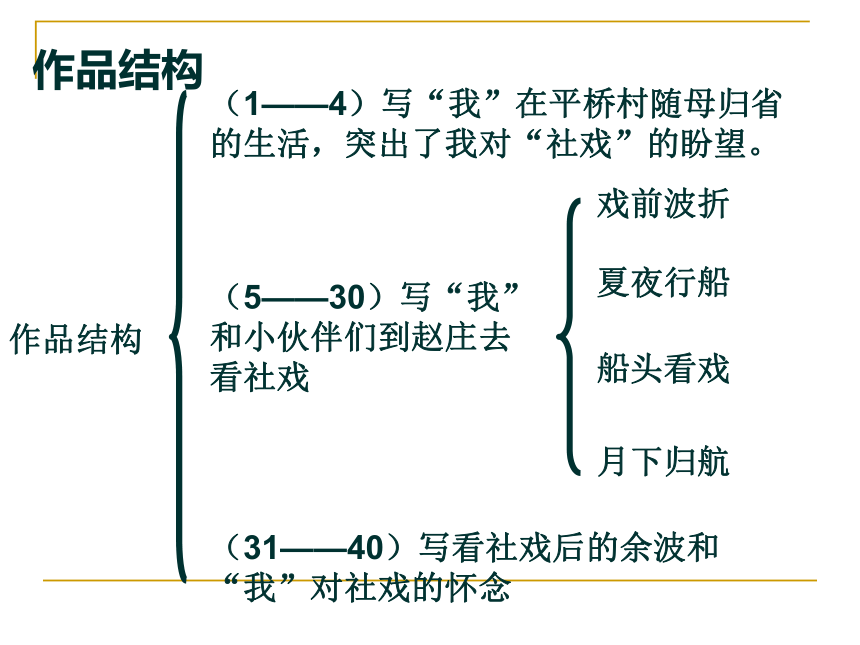

凫水 潺潺 漂渺 家眷 皎洁 课文题目为《社戏》,由此可见小说的中心情节是“看社戏”。思考围绕这一中心事件写了哪些事?除了看社戏以外,前前后后还写了哪些活动? 思考题:作品结构(1——4)写“我”在平桥村随母归省的生活,突出了我对“社戏”的盼望。(5——30)写“我”和小伙伴们到赵庄去看社戏(31——40)写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念戏前波折夏夜行船船头看戏月下归航作品结构第一部分的分析: 1、课文写平桥村,平桥村是一个什么样的地方?

2、为什么平桥村是“我”的乐土?

3、表现出作者怎样的心态? 1、课文写平桥村,平桥村是一个什么样的地方?

1、平桥村是一个“离海不远”,“偏僻”,“临河”,“不满三十家”,都是“种田”,“打鱼的”,“只有一个杂货店”的村子。 平桥村的风土人情 2、为什么平桥村是“我”的乐土?

(1)“我”在那里受到“优待”——钓虾“归我吃”;因为有了远客,他们都伴我来游戏。 (2)可以免念枯燥无味的“秩秩斯干幽幽南山”。 (3)没有严格的行辈之分,年纪相仿的“我们是朋友,即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,也决没有一个会想出‘犯上’这两个字来”。

(4)有丰富多彩的生活情趣:“掘蚯蚓”、“钓虾”;放牛;看戏;欣赏夜景;偷豆、吃豆。 第二部分分析:问题一:平桥村既然是乐土,“我”为什么会有不乐的时候?课文怎样写“我”的不乐? 因为“我”在平桥村所“第一盼望”的,是到赵庄去看戏,可是没有船,不能看戏,所以“我”很不乐。 “我”的不乐,作者抓住心情急剧变化来写。先是“盼”,接着是“急”,“急得要哭”。最后是猜测:“我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”这样的猜测,把儿童特有的焦躁心情活龙活现地表现出来了。写“我”的不乐,文章还从不同的角度渲染:外祖母“气恼”“絮叨”;母亲既怕外祖母生气,又怕“我”和别人同去会使外祖母担心。 写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫。 问题二:去赵庄看戏,课文是从哪几个方面来写景状物的?

作者是随着时间和空间的转换,依次写出了“我”在沿途的种种见闻和感受,融情于景,情景交融。 嗅觉(清香、水气)、视觉(淡黑的起伏的群山,踊跃的铁的兽脊似的)、听觉(似乎听到了歌吹)、想象(几点火,料想便是戏台。) 月下的平桥如诗如画 两岸的豆麦和河底的水草发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里……月色迷朦,水波荡漾,锣鼓铿锵,管笛悠扬,

真仿佛画中仙境,人间天堂问题四:在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?为什么?不好看。 一是想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。二是想看到“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。三是最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。 文中孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些孩子的神态描写, 也从侧面表现了戏不好看。 去看社戏问题五 你最喜欢的一个人物?为什么?(分析时结合原文,有理有据、有评有议)

请同学们运用“我喜欢文中的____(人物),因为他(他们)_______(评价其性格的品质),比如_______(举人物表现)的句式,三言两语,勾勒人物形象,请结合课文合作讨论后发言。

(学生小组合作探究讨论,评价人物句子如下)

(1)喜欢文中的双喜。因为他胆大心细,聪明伶俐,比如当“我”看不成戏,“急得要哭时”,双喜马上计上心来,解决“大船”的问题,并且“找包票”保证“我”的安全,让“外祖母和母亲也相信。”

因为他像个小领袖,敢于负责,比如当老旦唱个没完没了,大家都已经厌倦但不好说回去的时候,又是他提议回家。

(2)喜欢文中的阿发,因为他纯洁无私,比如午夜归航时,阿发以“我们的(豆)大得多”为由,建议去偷自家的豆。

(3)喜欢文中的六一公公。因为他淳朴厚道,热情好客。比如,对于孩子们偷他的豆,只是轻加责备,听说摘豆是为了请客,马上说是“应该的”。

他亲自送豆给“我”吃,“我”夸他的豆“好吃”,他“竟非常感激起来”。

(4)刚才同学们谈的都是有名字的,文中还有一群没有名字的小伙伴,有谁喜欢?

喜欢,因为他们友爱热情,比如“我”是“远客”他们得到父母许可,伴我来游戏。

喜欢,因为开船时“年幼的都陪我坐在船中,较大的聚在船尾”,以防万一。

因为他们聪明活泼,比如对付细心的八公公,他们议论之后,想出要八公公归还枯桕树,当面叫他“八瘌子”的办法。

因为他们很能干,比如他们驾船技术高超水性很好。

“偷豆”的 与 ?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.

是非小辩论第三部分分析

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了”?

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。(迅哥是鲁迅?) 我所难忘的是平桥村老人孩子那份淳朴真挚的感情和特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,在以后的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的深情回忆,

表达了对美好生活的向往之情。

好戏好豆 看社戏过程中令人陶醉的见闻感受 看社戏前后与小伙伴亲密的交往 平桥村的民风(孩子和老人那种朴实真挚的感情,聪明、能干的办事能力,和谐亲密的人际关系。) 对平桥村民俗民风的怀念 结构学习本文语言: 1、文中为什么说笛声宛转悠扬,使“我”“沉静”,然而又“自失”起来呢? “自失”是指“我”听得出神,忘了自己。这是因为被美丽的夜景陶醉而出神的缘故。 2、“大家跳下船”,这里为什么用“跳”而不用“走”呢? 因为要表现孩子们的高兴和看戏的急切心情。 3、“双喜拔前篙”,这里为什么用“拔”而不用“拿”呢? 因为篙是插在河底泥中的,所以用“拔”,而“拿”不表示这个动作。再说这个“拔”字,充分反映了农民孩子驾船技艺的熟练。

2、了解课文中叙述的江南水乡的风俗民情,感受文中民俗民风的魅力。

3、欣赏课文优美的语段,唤起自己对往事的回忆,激发热爱生活的感情。 鲁迅,原名周树人。字豫才,浙江绍兴人。文学家、思想家和革命家。1918年5月首次用笔名鲁迅发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,大胆揭露了吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。出版了《呐喊》《彷徨》《野草》《朝花夕拾》《华盖集》等专辑。表现出了爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。其中,中篇小说《阿q正传》是中国现代文学史上的杰作。入选课本的《社戏》《从百草园到三味书屋》《孔乙己》《故乡》《雪》《藤野先生》《朝花夕拾》列入《名著推荐》文学常识:播放鲁迅之路的幻灯片 《社戏》一文写于1922年,由于辛亥革命不够彻底,在封建军阀的统治下,封建教育的思想仍紧紧地禁锢着大家的头脑,封建的礼教制度牢牢地束缚着人们的手脚,一切都没有进步,一切都没有朝气。在这种气氛之下,儿童教育就更成为封建教育制度的牺牲品了。枯燥无味的教育内容,僵化呆板的教学方法,使得学生身心都得不到健康发展,而且备受摧残。少年儿童们渴望自由,追求发展,向往大自然的美好风物以及人与人之间的亲密融洽友爱互助的关系。鲁迅先生的《社戏》,正是在这种背景之下,以一个少年儿童观察社会,观察人情的角度,生动真切而又寓意深邃地发出了时代的呐喊:封建教育制度是非推翻不可的了! 相关知识的处理:给下列加红字注音

撺掇 絮叨 怠慢 蕴藻 纠葛

凫水 潺潺 漂渺 家眷 皎洁 课文题目为《社戏》,由此可见小说的中心情节是“看社戏”。思考围绕这一中心事件写了哪些事?除了看社戏以外,前前后后还写了哪些活动? 思考题:作品结构(1——4)写“我”在平桥村随母归省的生活,突出了我对“社戏”的盼望。(5——30)写“我”和小伙伴们到赵庄去看社戏(31——40)写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念戏前波折夏夜行船船头看戏月下归航作品结构第一部分的分析: 1、课文写平桥村,平桥村是一个什么样的地方?

2、为什么平桥村是“我”的乐土?

3、表现出作者怎样的心态? 1、课文写平桥村,平桥村是一个什么样的地方?

1、平桥村是一个“离海不远”,“偏僻”,“临河”,“不满三十家”,都是“种田”,“打鱼的”,“只有一个杂货店”的村子。 平桥村的风土人情 2、为什么平桥村是“我”的乐土?

(1)“我”在那里受到“优待”——钓虾“归我吃”;因为有了远客,他们都伴我来游戏。 (2)可以免念枯燥无味的“秩秩斯干幽幽南山”。 (3)没有严格的行辈之分,年纪相仿的“我们是朋友,即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,也决没有一个会想出‘犯上’这两个字来”。

(4)有丰富多彩的生活情趣:“掘蚯蚓”、“钓虾”;放牛;看戏;欣赏夜景;偷豆、吃豆。 第二部分分析:问题一:平桥村既然是乐土,“我”为什么会有不乐的时候?课文怎样写“我”的不乐? 因为“我”在平桥村所“第一盼望”的,是到赵庄去看戏,可是没有船,不能看戏,所以“我”很不乐。 “我”的不乐,作者抓住心情急剧变化来写。先是“盼”,接着是“急”,“急得要哭”。最后是猜测:“我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”这样的猜测,把儿童特有的焦躁心情活龙活现地表现出来了。写“我”的不乐,文章还从不同的角度渲染:外祖母“气恼”“絮叨”;母亲既怕外祖母生气,又怕“我”和别人同去会使外祖母担心。 写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫。 问题二:去赵庄看戏,课文是从哪几个方面来写景状物的?

作者是随着时间和空间的转换,依次写出了“我”在沿途的种种见闻和感受,融情于景,情景交融。 嗅觉(清香、水气)、视觉(淡黑的起伏的群山,踊跃的铁的兽脊似的)、听觉(似乎听到了歌吹)、想象(几点火,料想便是戏台。) 月下的平桥如诗如画 两岸的豆麦和河底的水草发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里……月色迷朦,水波荡漾,锣鼓铿锵,管笛悠扬,

真仿佛画中仙境,人间天堂问题四:在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?为什么?不好看。 一是想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。二是想看到“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。三是最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”,并不停地唱着。 文中孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些孩子的神态描写, 也从侧面表现了戏不好看。 去看社戏问题五 你最喜欢的一个人物?为什么?(分析时结合原文,有理有据、有评有议)

请同学们运用“我喜欢文中的____(人物),因为他(他们)_______(评价其性格的品质),比如_______(举人物表现)的句式,三言两语,勾勒人物形象,请结合课文合作讨论后发言。

(学生小组合作探究讨论,评价人物句子如下)

(1)喜欢文中的双喜。因为他胆大心细,聪明伶俐,比如当“我”看不成戏,“急得要哭时”,双喜马上计上心来,解决“大船”的问题,并且“找包票”保证“我”的安全,让“外祖母和母亲也相信。”

因为他像个小领袖,敢于负责,比如当老旦唱个没完没了,大家都已经厌倦但不好说回去的时候,又是他提议回家。

(2)喜欢文中的阿发,因为他纯洁无私,比如午夜归航时,阿发以“我们的(豆)大得多”为由,建议去偷自家的豆。

(3)喜欢文中的六一公公。因为他淳朴厚道,热情好客。比如,对于孩子们偷他的豆,只是轻加责备,听说摘豆是为了请客,马上说是“应该的”。

他亲自送豆给“我”吃,“我”夸他的豆“好吃”,他“竟非常感激起来”。

(4)刚才同学们谈的都是有名字的,文中还有一群没有名字的小伙伴,有谁喜欢?

喜欢,因为他们友爱热情,比如“我”是“远客”他们得到父母许可,伴我来游戏。

喜欢,因为开船时“年幼的都陪我坐在船中,较大的聚在船尾”,以防万一。

因为他们聪明活泼,比如对付细心的八公公,他们议论之后,想出要八公公归还枯桕树,当面叫他“八瘌子”的办法。

因为他们很能干,比如他们驾船技术高超水性很好。

“偷豆”的 与 ?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.

是非小辩论第三部分分析

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了”?

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。(迅哥是鲁迅?) 我所难忘的是平桥村老人孩子那份淳朴真挚的感情和特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,在以后的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的深情回忆,

表达了对美好生活的向往之情。

好戏好豆 看社戏过程中令人陶醉的见闻感受 看社戏前后与小伙伴亲密的交往 平桥村的民风(孩子和老人那种朴实真挚的感情,聪明、能干的办事能力,和谐亲密的人际关系。) 对平桥村民俗民风的怀念 结构学习本文语言: 1、文中为什么说笛声宛转悠扬,使“我”“沉静”,然而又“自失”起来呢? “自失”是指“我”听得出神,忘了自己。这是因为被美丽的夜景陶醉而出神的缘故。 2、“大家跳下船”,这里为什么用“跳”而不用“走”呢? 因为要表现孩子们的高兴和看戏的急切心情。 3、“双喜拔前篙”,这里为什么用“拔”而不用“拿”呢? 因为篙是插在河底泥中的,所以用“拔”,而“拿”不表示这个动作。再说这个“拔”字,充分反映了农民孩子驾船技艺的熟练。