2021-2022学年度第一学期八年级历史上册第三、四单元检测卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年度第一学期八年级历史上册第三、四单元检测卷 (含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 08:34:25 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年度第一学期八年级历史第三、四单元检测卷

一、选择题(共30分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.民国建立之初,时人撰写:“民犹是也,国犹是也,何分南北;总而言之,统而言之,不是东西。”联中嵌入“民”“国”“总”“统”四字,并在联尾点出自己的看法“不是东西”。这讽刺的是

A.《中华民国临时约法》的内容

B.清帝退位

C.袁世凯窃国擅权

D.八国联军侵华

2.它是中国近代第一个民主革命团体。它以“振兴中华”为宗旨,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”为誓词。“它”是

A.兴中会 B.华兴会 C.光复会 D.同盟会

3.《辛丑条约》使人们进一步看清了清政府的反动本质,资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了一批宣传民主革命思想的作品。下列作品不属于这一范畴的是

A.《驳康有为论革命书》 B.《革命军》

C.《文学革命论》 D.《猛回头》

4.右图是某史书第二十章的目录,下列选项中最适合做该章标题的是

A.走向共和

B.军阀割据

C.君主立宪

D.国家统一

5.孙中山在领导中国民主革命的斗争中愈挫愈奋,直到临终前还在遗嘱中告诫革命党人:“革命尚未成功,同志仍须努力。”这里的“革命尚未成功”主要是指

A.没有建立起中华民国

B.没有促进资本主义发展

C.没有完成反帝反封建的革命任务

D.辛亥革命的果实被袁世凯所窃取

6.南京临时政府于1912年1月1日宣告成立。陈旭麓先生说:“南京临时政府的成立……是‘揖美追欧’的结果,也是‘五四’以前八十年先进的中国人经过几代人的奋斗而取得的最富深远意义的结果。”下列能体现“揖美追欧”精神的是

A.颁布《中华民国临时约法》

B.袁世凯建立独裁统治

C.中国共产党的成立

D.颁布《中华民国约法》

7.护国战争期间,溃退、相持、观望,甚至倒戈加入反袁阵营是北洋军的看家本领,连跟随袁世凯最久、最为听话的张勋都勒兵不动,洪宪帝国的前途已经一目了然。材料旨在说明

A.袁世凯支持护国运动 B.北洋军是正义之师

C.共和制度不得人心 D.复辟帝制不得人心

8.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖、直交哄,滇、蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在

A.甲午中日战争时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

9.20世纪初期,中国一部分先进知识分子领导了一场思想文化领域的革新运动。这次运动最为重要的阵地之一是

A.《国闻报》 B.《革命军》 C.《新青年》 D.《时务报》

10.一战期间,陈独秀等人在上海出版一份以青年为对象的刊物,发刊词有这样两句话“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之民,方兴未已。”作者“求进”主要针对

A.思想观念 B.军事技术

C.经济组织 D.教育制度

11.下面三位历史人物的共同点是

①反对传统封建道德 ②追求民主科学 ③提出自强求富

④号召无产阶级革命

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

12.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“当他们用民主和科学来概括欧美工业文明的精神的时候,已经越出了仿效某个具体国家的具体建制的轨迹。他们不再热衷于讨论民主政治与君主专制的孰是孰非,而是转而探索民主社会在欧美为何可能,而在中国又为何屡屡失败。”材料反映的历史事件

A.坚定了洋务派向西方学习的决心

B.使民主共和观念深入人心

C.为五四运动起了思想宣传的作用

D.使中国革命面貌焕然一新

13.1919年5月,上海一家商店挂出这样一副对联:“罢学救亡,罢市救亡,我两界挺身先起;民心不死,民国不死,愿诸君努力进行。”这副对联中没有反映出的历史信息是

A.五四运动的范围扩大

B.商人爱国之情和对学生的支持

C.民族意识进一步觉醒

D.工人阶级发挥了主力军作用

14.中共一大代表王尽美在《肇在造化——赠友人》的诗中写道:“贫富阶级见疆场,尽善尽美唯解放。”他寻求“解放”的思想武器应是

A.儒家思想 B.变法图强 C.三民主义 D.马克思主义

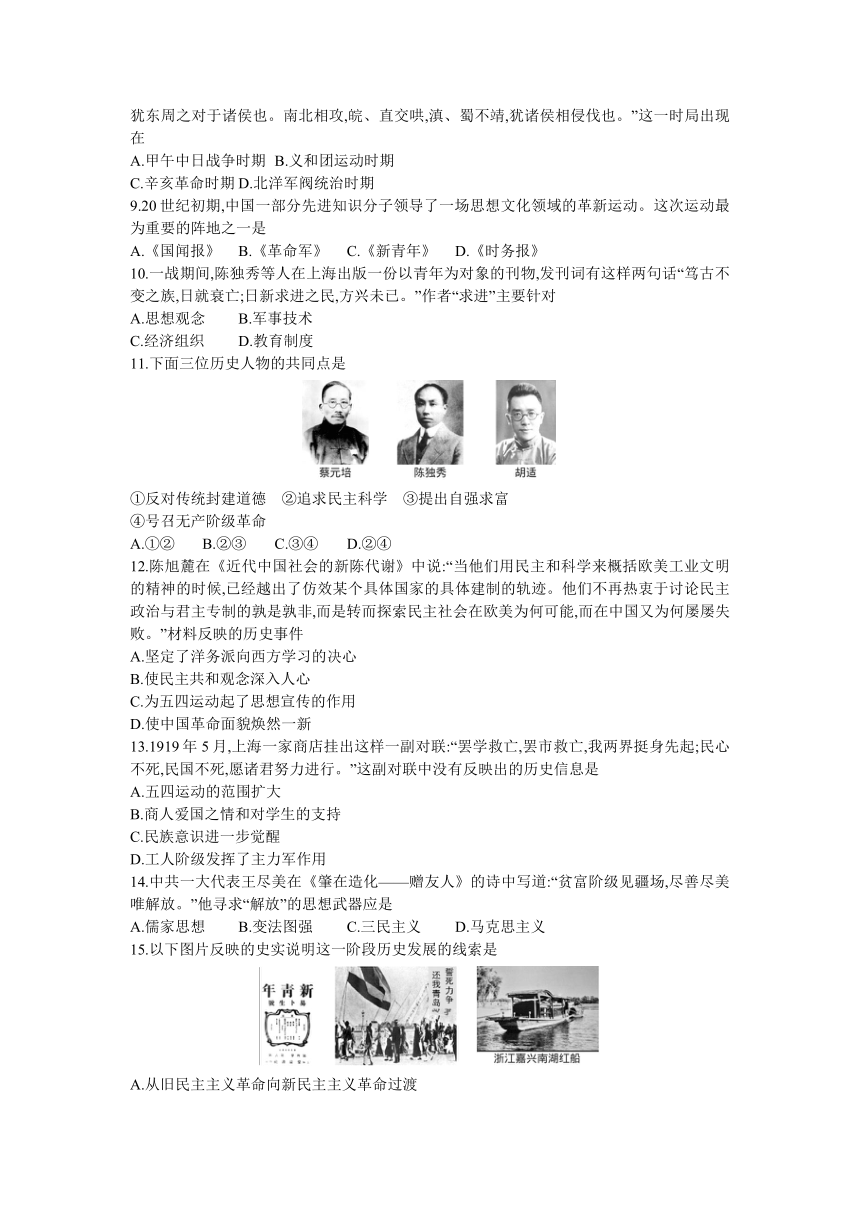

15.以下图片反映的史实说明这一阶段历史发展的线索是

A.从旧民主主义革命向新民主主义革命过渡

B.近代化由器物层面向政治和思想层面发展

C.中国人民维护民主共和的斗争日益深入

D.文化教育、新闻媒体逐步与世界潮流接轨

二、辨析改错(8分)

16.20世纪初的中国革命曲折发展。辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)中国华兴会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

改正:

【 】(2)1911年,辛亥革命首义黄花岗起义取得了胜利。

改正:

【 】(3)陈独秀将民主与法治形象地称为“德先生”和“赛先生”。

改正:

【 】(4)1922年召开的中共二大制定了党的最低纲领。

改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通行的观念是将中国在晚清时候的变革梳理出从器物到制度、再到思想文化的递进过程,而戊戌维新所处的正好是第二个层次。虽然在今天看来,戊戌维新真的还没有到达这一层次。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

(1)中国在晚清时变革的“第一层次”是哪次运动 为什么材料一认为戊戌维新没有真正到达“第二层次” (4分)

材料二 辛亥革命不仅仅是一个伟大的历史事件,它更是一个伟大的社会运动……“共和国观念”在部分精英群体中可能确实“深入人心”……“共和”一语又不仅仅是观念,它还有一整套政治架构,包括制度、机制及至礼仪、服饰等等。

——摘编自章开沅《百年锐于千载——辛亥革命百年反思》

(2)根据材料二结合所学知识,说明辛亥革命是“一个伟大的社会运动”。(4分)

(3)综合上述材料,分析辛亥革命相较戊戌维新的进步之处。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1919年,中国的一位外交官在参加一次国际会议时发出这样的愤慨:“偌大一个省份见夺于他国,这难道是中国加入协约国作战的报酬吗 ”

(1)根据材料一,指出五四运动爆发的直接原因。在中国人民的斗争压力下,当时的中国政府对此事作出了怎样的回应 (4分)

材料二 1921年,在马克思列宁主义同中国工人运动相结合的进程中,中国共产党应运而生。中国共产党的诞生,是近现代中国历史发展的必然产物,是中国人民在救亡图存斗争中顽强求索的必然产物。从此,中国革命有了正确前进方向,中国人民有了强大精神力量,中国命运有了光明发展前景。

——摘自胡锦涛《在庆祝中国共产党成立90周年

大会上的讲话》

(2)根据材料二结合所学知识,谈谈你对“中国革命有了正确前进方向,中国人民有了强大精神力量,中国命运有了光明发展前景”这句话的理解。(3分)

(3)综合上述材料及所学知识,概括回答五四运动和中国共产党诞生之间的内在联系。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.经济基础与上层建筑的关系理论是唯物史观的基本原理。某研讨会以“经济基础与上层建筑关系”为主题设计了下面的学习任务。请你参与,完成下列探究活动。

任务一 【查文献——了解上层建筑】

第五章 国务员 第四十三条 国务总理及各部总长,均称为国务员。 第四十四条 国务员辅佐临时大总统,负其责任。 第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。 第四十六条 国务员及其委员得于参议院出席及发言。 第四十七条 国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次。 ——摘编自《中华民国临时约法》

文献一 文献二

(1)根据文献一的纲领内容,指出在该纲领指导下要建立一个怎样的国家政权。(2分)

(2)根据文献二相关内容结合所学知识,说明制定该法律文献的目的。(4分)

任务二 【画导图——理解理论逻辑】

(3)观察上图,概括“经济基础”与“上层建筑”之间存在的关系,并结合史实加以说明。(6分)

2021-2022学年度第一学期八年级历史第三、四单元检测卷

一、选择题(共30分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C A C A C A D D C A A C D D A

二、辨析改错(8分)

16.

【×】(1)改正:“兴中会”改为“同盟会”

【×】(2)改正:“黄花岗起义”改为“武昌起义”

【×】(3)改正:“法治”改为“科学”

【√】(4)改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.

(1)运动:洋务运动。(2分)原因:戊戌维新没有实现建立资本主义制度的目标。(2分)

(2)辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结;它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;建立了中华民国南京临时政府,颁布了《中华民国临时约法》,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,使人民获得了一些民主权利。(4分,答出两点即可)

(3)辛亥革命是一次完全意义上的近代民族民主革命,使民主共和观念深入人心,具有终结君主专制制度的进步意义。(2分)

18.

(1)直接原因:巴黎和会上中国外交的失败。(2分)回应:拒绝在“巴黎和约”上签字。(2分)

(2)首先,中国革命从此在中国共产党的领导下,由民主主义革命向社会主义革命推进;其次,中国共产党以马克思主义科学理论为指导;最后,中国革命有了新的奋斗目标,即推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。(3分,其他答案言之有理亦可)

(3)五四运动促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.

(1)民国(或资产阶级共和国)。(2分)

(2)限制袁世凯权力,巩固民主共和制度,维护辛亥革命成果。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)关系:经济基础决定上层建筑。(2分)说明:近代列强的入侵和清政府兴办洋务企业刺激了近代民族资本主义的产生,新兴的资产阶级开始登上历史舞台,先后发动了戊戌变法和辛亥革命,进而推翻了中国君主专制制度,建立了中华民国,由此可得出经济基础决定上层建筑的结论。(4分,意思相近即可)

一、选择题(共30分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.民国建立之初,时人撰写:“民犹是也,国犹是也,何分南北;总而言之,统而言之,不是东西。”联中嵌入“民”“国”“总”“统”四字,并在联尾点出自己的看法“不是东西”。这讽刺的是

A.《中华民国临时约法》的内容

B.清帝退位

C.袁世凯窃国擅权

D.八国联军侵华

2.它是中国近代第一个民主革命团体。它以“振兴中华”为宗旨,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”为誓词。“它”是

A.兴中会 B.华兴会 C.光复会 D.同盟会

3.《辛丑条约》使人们进一步看清了清政府的反动本质,资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了一批宣传民主革命思想的作品。下列作品不属于这一范畴的是

A.《驳康有为论革命书》 B.《革命军》

C.《文学革命论》 D.《猛回头》

4.右图是某史书第二十章的目录,下列选项中最适合做该章标题的是

A.走向共和

B.军阀割据

C.君主立宪

D.国家统一

5.孙中山在领导中国民主革命的斗争中愈挫愈奋,直到临终前还在遗嘱中告诫革命党人:“革命尚未成功,同志仍须努力。”这里的“革命尚未成功”主要是指

A.没有建立起中华民国

B.没有促进资本主义发展

C.没有完成反帝反封建的革命任务

D.辛亥革命的果实被袁世凯所窃取

6.南京临时政府于1912年1月1日宣告成立。陈旭麓先生说:“南京临时政府的成立……是‘揖美追欧’的结果,也是‘五四’以前八十年先进的中国人经过几代人的奋斗而取得的最富深远意义的结果。”下列能体现“揖美追欧”精神的是

A.颁布《中华民国临时约法》

B.袁世凯建立独裁统治

C.中国共产党的成立

D.颁布《中华民国约法》

7.护国战争期间,溃退、相持、观望,甚至倒戈加入反袁阵营是北洋军的看家本领,连跟随袁世凯最久、最为听话的张勋都勒兵不动,洪宪帝国的前途已经一目了然。材料旨在说明

A.袁世凯支持护国运动 B.北洋军是正义之师

C.共和制度不得人心 D.复辟帝制不得人心

8.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相攻,皖、直交哄,滇、蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在

A.甲午中日战争时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

9.20世纪初期,中国一部分先进知识分子领导了一场思想文化领域的革新运动。这次运动最为重要的阵地之一是

A.《国闻报》 B.《革命军》 C.《新青年》 D.《时务报》

10.一战期间,陈独秀等人在上海出版一份以青年为对象的刊物,发刊词有这样两句话“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之民,方兴未已。”作者“求进”主要针对

A.思想观念 B.军事技术

C.经济组织 D.教育制度

11.下面三位历史人物的共同点是

①反对传统封建道德 ②追求民主科学 ③提出自强求富

④号召无产阶级革命

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

12.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“当他们用民主和科学来概括欧美工业文明的精神的时候,已经越出了仿效某个具体国家的具体建制的轨迹。他们不再热衷于讨论民主政治与君主专制的孰是孰非,而是转而探索民主社会在欧美为何可能,而在中国又为何屡屡失败。”材料反映的历史事件

A.坚定了洋务派向西方学习的决心

B.使民主共和观念深入人心

C.为五四运动起了思想宣传的作用

D.使中国革命面貌焕然一新

13.1919年5月,上海一家商店挂出这样一副对联:“罢学救亡,罢市救亡,我两界挺身先起;民心不死,民国不死,愿诸君努力进行。”这副对联中没有反映出的历史信息是

A.五四运动的范围扩大

B.商人爱国之情和对学生的支持

C.民族意识进一步觉醒

D.工人阶级发挥了主力军作用

14.中共一大代表王尽美在《肇在造化——赠友人》的诗中写道:“贫富阶级见疆场,尽善尽美唯解放。”他寻求“解放”的思想武器应是

A.儒家思想 B.变法图强 C.三民主义 D.马克思主义

15.以下图片反映的史实说明这一阶段历史发展的线索是

A.从旧民主主义革命向新民主主义革命过渡

B.近代化由器物层面向政治和思想层面发展

C.中国人民维护民主共和的斗争日益深入

D.文化教育、新闻媒体逐步与世界潮流接轨

二、辨析改错(8分)

16.20世纪初的中国革命曲折发展。辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)中国华兴会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

改正:

【 】(2)1911年,辛亥革命首义黄花岗起义取得了胜利。

改正:

【 】(3)陈独秀将民主与法治形象地称为“德先生”和“赛先生”。

改正:

【 】(4)1922年召开的中共二大制定了党的最低纲领。

改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通行的观念是将中国在晚清时候的变革梳理出从器物到制度、再到思想文化的递进过程,而戊戌维新所处的正好是第二个层次。虽然在今天看来,戊戌维新真的还没有到达这一层次。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

(1)中国在晚清时变革的“第一层次”是哪次运动 为什么材料一认为戊戌维新没有真正到达“第二层次” (4分)

材料二 辛亥革命不仅仅是一个伟大的历史事件,它更是一个伟大的社会运动……“共和国观念”在部分精英群体中可能确实“深入人心”……“共和”一语又不仅仅是观念,它还有一整套政治架构,包括制度、机制及至礼仪、服饰等等。

——摘编自章开沅《百年锐于千载——辛亥革命百年反思》

(2)根据材料二结合所学知识,说明辛亥革命是“一个伟大的社会运动”。(4分)

(3)综合上述材料,分析辛亥革命相较戊戌维新的进步之处。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1919年,中国的一位外交官在参加一次国际会议时发出这样的愤慨:“偌大一个省份见夺于他国,这难道是中国加入协约国作战的报酬吗 ”

(1)根据材料一,指出五四运动爆发的直接原因。在中国人民的斗争压力下,当时的中国政府对此事作出了怎样的回应 (4分)

材料二 1921年,在马克思列宁主义同中国工人运动相结合的进程中,中国共产党应运而生。中国共产党的诞生,是近现代中国历史发展的必然产物,是中国人民在救亡图存斗争中顽强求索的必然产物。从此,中国革命有了正确前进方向,中国人民有了强大精神力量,中国命运有了光明发展前景。

——摘自胡锦涛《在庆祝中国共产党成立90周年

大会上的讲话》

(2)根据材料二结合所学知识,谈谈你对“中国革命有了正确前进方向,中国人民有了强大精神力量,中国命运有了光明发展前景”这句话的理解。(3分)

(3)综合上述材料及所学知识,概括回答五四运动和中国共产党诞生之间的内在联系。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.经济基础与上层建筑的关系理论是唯物史观的基本原理。某研讨会以“经济基础与上层建筑关系”为主题设计了下面的学习任务。请你参与,完成下列探究活动。

任务一 【查文献——了解上层建筑】

第五章 国务员 第四十三条 国务总理及各部总长,均称为国务员。 第四十四条 国务员辅佐临时大总统,负其责任。 第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。 第四十六条 国务员及其委员得于参议院出席及发言。 第四十七条 国务员受参议院弹劾后,临时大总统应免其职,但得交参议院复议一次。 ——摘编自《中华民国临时约法》

文献一 文献二

(1)根据文献一的纲领内容,指出在该纲领指导下要建立一个怎样的国家政权。(2分)

(2)根据文献二相关内容结合所学知识,说明制定该法律文献的目的。(4分)

任务二 【画导图——理解理论逻辑】

(3)观察上图,概括“经济基础”与“上层建筑”之间存在的关系,并结合史实加以说明。(6分)

2021-2022学年度第一学期八年级历史第三、四单元检测卷

一、选择题(共30分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C A C A C A D D C A A C D D A

二、辨析改错(8分)

16.

【×】(1)改正:“兴中会”改为“同盟会”

【×】(2)改正:“黄花岗起义”改为“武昌起义”

【×】(3)改正:“法治”改为“科学”

【√】(4)改正:

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.

(1)运动:洋务运动。(2分)原因:戊戌维新没有实现建立资本主义制度的目标。(2分)

(2)辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结;它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;建立了中华民国南京临时政府,颁布了《中华民国临时约法》,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,使人民获得了一些民主权利。(4分,答出两点即可)

(3)辛亥革命是一次完全意义上的近代民族民主革命,使民主共和观念深入人心,具有终结君主专制制度的进步意义。(2分)

18.

(1)直接原因:巴黎和会上中国外交的失败。(2分)回应:拒绝在“巴黎和约”上签字。(2分)

(2)首先,中国革命从此在中国共产党的领导下,由民主主义革命向社会主义革命推进;其次,中国共产党以马克思主义科学理论为指导;最后,中国革命有了新的奋斗目标,即推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。(3分,其他答案言之有理亦可)

(3)五四运动促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.

(1)民国(或资产阶级共和国)。(2分)

(2)限制袁世凯权力,巩固民主共和制度,维护辛亥革命成果。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)关系:经济基础决定上层建筑。(2分)说明:近代列强的入侵和清政府兴办洋务企业刺激了近代民族资本主义的产生,新兴的资产阶级开始登上历史舞台,先后发动了戊戌变法和辛亥革命,进而推翻了中国君主专制制度,建立了中华民国,由此可得出经济基础决定上层建筑的结论。(4分,意思相近即可)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹