2021-2022学年七年级地理上册-商务星球版2.2地形图的判读 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年七年级地理上册-商务星球版2.2地形图的判读 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 182.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-23 11:11:44 | ||

图片预览

文档简介

《地形图的判读》教学设计

【课标分析】:

本节课课程标准为“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓,估计海拔与相对高度;在地图上识别五种主要的地形类型。”本条标准要求学生能在等高线地形图上识别不同的地形部位。虽然标准只列出了三种地形部位,但“鞍部、陡崖”等内容,在教学中是不可回避的,也应作为教学要求。坡的陡缓形态上可根据等高线的疏密状况判别(密则陡,疏则缓), 实质上可理解为单位水平距离上的相对高度大小。估算高度在等高线地形图上关键是要明确等高线值和等高距。

【教材分析】:

本节选自商务星球版七年级上册第二章地图第二节,本节主要讲述三部分内容:海拔与相对高度、等高线地形图和分层设色地形图。通过对前一节《地图的阅读》的学习,已使学生对地图有初步了解,本节内容是对前一节内容的延伸和扩展,地形图是人们日常生活和地理学习中常用的地图类型,故具有地图应有的性质和功能,即地形图是日常生活和学习地理不可缺少的工具。

本节教材需要落实的课标内容是:在等高线地形图上,估算海拔和相对高

度,判读坡度的陡缓,教材结构合情合理,首先告诉学生地表的高低起伏常用等高线地形图表示,然后由浅入深,说明了两个概念海拔和相对高度,等高线以及等高线地形图,最后在等高线地形图中识别常见的地形部位。教材设计思路重在阅读和使用地图的过程中学习地图知识,学生从阅读平面地图过渡到通过等高线地形图判读地形、地势,形成空间概念,达到较高的能力要求。

【学情分析】:

七年级学生对新课程总是好奇的,依据其心理年龄特点,具有模仿性强, 活泼好动,注意力在 20-25 分钟集中,感性思维强的优势,学习动机以直接动机为主,对一些新奇的事物有很大兴趣。但其空间想象刚起步,学习地理盲目性大,缺乏方法,理性思维和分析问题不够精确。由于缺乏野外活动的经验, 对山谷、山脊和鞍部等地形地貌的概念感到陌生,学生很难形成空间、立体的概念,还要学会等高线地形图的判读,即将平面转化为立体,要做到看图识地形,图在眼里,心中有图,这对于七年级学生而言的确很难。为此,本节课的

教学可以通过形象的课件和实体模型来强化直观性。此外,学生们的参与意识强,对新事物怀有强烈好奇心和求知欲,在教学过程中应多让学生动手操作、比赛竞争促进学生对知识的掌握。

【教学目标】:

1、知识与技能:

通过类比生活中身高的例子,使学生能够辨别海拔、相对高度等基本概念;

了解等高线地形图的绘制方法和使用;

学会在等高线地形图上地势的高低起伏、坡度的陡缓以及不同的地表形态。

2、过程与方法:

通过ARCS 动机模型对陆地五大地形的比较,使学生能够判别五种基本的地形类型;

通过参与制作模型,绘制地形图等活动,了解等高线地形图的绘制原理;

3、情感、态度与价值观:

通过动手制作地形模型和参与实践活动,培养学生的动手能力,并引导学生关注当地地形类型和分布特点以及对生产、生活的影响。

【教学重、难点】:

1、教学重点:

等高线形态与地势起伏和坡度陡缓的关系。

在等高线地形图上 识别不同的山体部位和五种地形类型。

2、教学难点

在地图上判断山脊、山谷;

【教学方法】: 讨论法 演示法 比较法 讲解法

【教学准备】:多媒体课件 学生自制五大地形模型 教师自制等高线模型

【教学过程】:

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图及 ARCS 动机策略

导入:播放中国地形的视 学生思考如何将高 用视频知觉激励,引发兴趣,

频,指导学生观看视频并 低起伏的地表特征 吸引学生的注意,造成悬念,

1、导 思考地表是不是平的?地 表示在平面的地图 唤起学生的求知欲。 并同

入 图是平面的,但是地球表 上? 时引起学生对旧知的复习。

面是高低不平的,有陡峻 A--- 不协调、矛盾,探究激励

的高山也有低洼的盆地,

那么如何将高低起伏的地

表特征表示在平面的地图

上呢?

要了解地面的起伏首先要 学生算出两人的身 承上启下,自然过渡到高度

知道他有多高,就像人的 身高一样。 展示姚明和李连杰的合照, 高差。 问题。 由生活中的身高和身高差问题引入海拔和相对高度,使

指导学生算出两者身高差。 学生更易理解和区分海拔和

2、承转 相对高度。 R 经验、学习需求

3、比 师指导学生理解两个概念: 学生根据教师的引 培养学生观察、读图和分析

较海拔 (课件展示:海拔和相对 导概括总结海拔和 问题的能力,对学生的概括

和相对高度 高度示意图) 相对高度定义 给予言语奖励。 C 自信 S 强化的程序

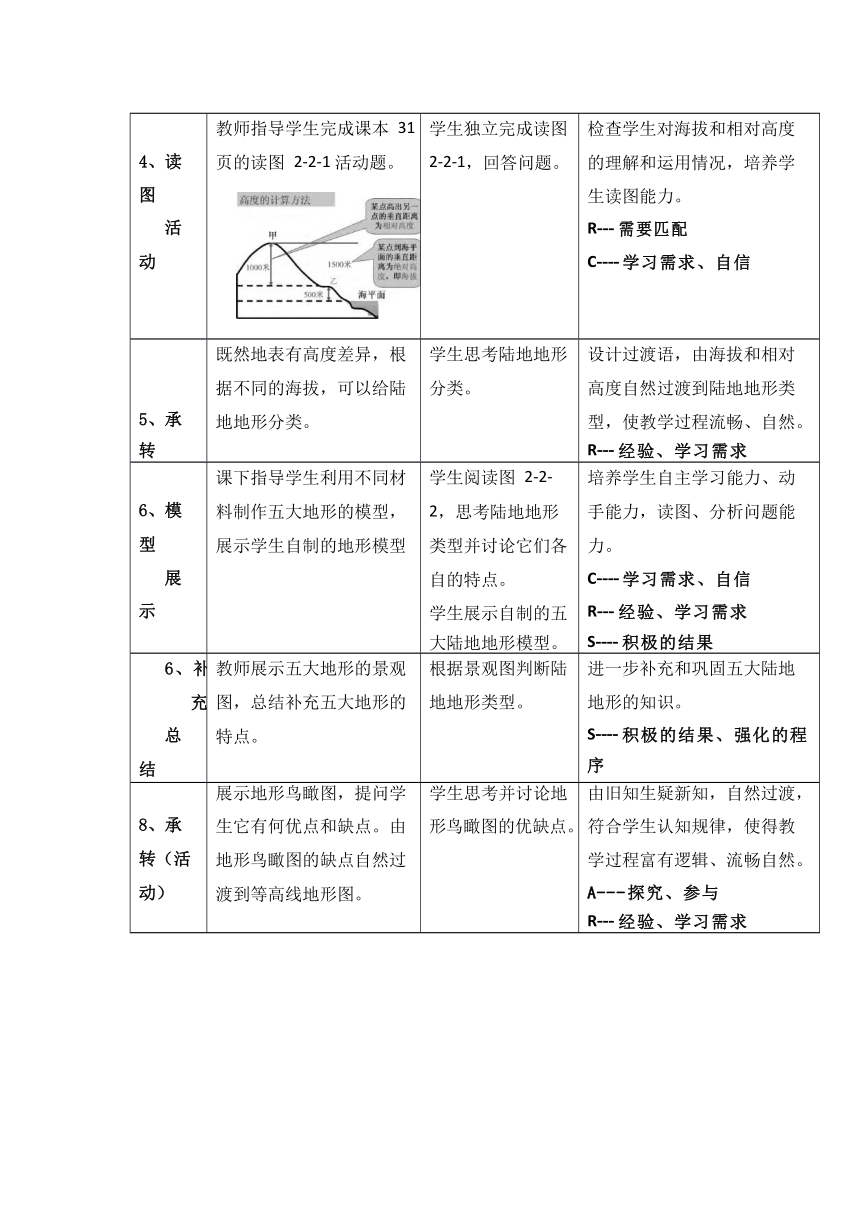

4、读 教师指导学生完成课本 31 页的读图 2-2-1 活动题。 学生独立完成读图 2-2-1,回答问题。 检查学生对海拔和相对高度 的理解和运用情况,培养学

图 活动 生读图能力。 R 需要匹配 C 学习需求、自信

既然地表有高度差异,根 学生思考陆地地形 设计过渡语,由海拔和相对

据不同的海拔,可以给陆 分类。 高度自然过渡到陆地地形类

5、承 转 地地形分类。 型,使教学过程流畅、自然。 R 经验、学习需求

6、模型 展 示 课下指导学生利用不同材料制作五大地形的模型, 展示学生自制的地形模型 学生阅读图 2-2- 2,思考陆地地形类型并讨论它们各自的特点。 学生展示自制的五 大陆地地形模型。 培养学生自主学习能力、动手能力,读图、分析问题能力。 C 学习需求、自信 R 经验、学习需求 S 积极的结果

6、补 充 总结 教师展示五大地形的景观 根据景观图判断陆 进一步补充和巩固五大陆地

图,总结补充五大地形的特点。 地地形类型。 地形的知识。 S 积极的结果、强化的程 序

展示地形鸟瞰图,提问学 学生思考并讨论地 由旧知生疑新知,自然过渡,

8、承 生它有何优点和缺点。由 形鸟瞰图的优缺点。 符合学生认知规律,使得教

转(活动) 地形鸟瞰图的缺点自然过渡到等高线地形图。 学过程富有逻辑、流畅自然。 A--- 探究、参与 R 经验、学习需求

9、等 播放梯子和梯田图片,引 学会看图思考,梯 由梯子和梯田引入等高线和

高线地 导学生观察梯子和梯田同 子、梯田的特点。 等高线地形图,是学生更易

形图的 引入 一阶梯高度有何特点? 理解,符合学生的认知规律。 A--- 不协调、矛盾,探究

激励 R 经验

Flash 动态演示什么是等高 线以及什么是等高线地形 学生看图,观察教 师用模具演示等高 通过教师 Flash 动态绘制等高 线地形图,把抽象的概念变

10、探 图。 用模具直观演示,结合课 件图片,分析等高线地形 线绘制过程,说出 什么是等高线以及高线地形图的绘制 得生动、形象。 A--- 变化,探究激励 C 学习需求、自信

究 新 图的绘制过程,师重点讲 原理。

知 解。

师引导学生通过读图分析 先独立观察思考, 通过小组探究、合作学习的

等高线的特点: 1.等高线是闭合的曲线吗? 然后小组讨论得出 结论: 实施,提高学生的参与性, 积极性,及与人合作的能力。

11、总 等高线是闭合的曲

结等高 2.同一条等高线的海拔有 线; A--- 探究、参与

线的特 点 何特点? 3.相邻的两条等高线的海 同一条等高线上各 点的海拔相等; S 积极的结果、强化的程 序

拔差是多少 相邻的两条等高线

4.坡陡、坡缓与等高线疏 的海拔差相等;

密有怎样的关系? 坡陡的地方等高线

密集,坡缓的地方

等高线稀疏。

演示并带领学生把左手握 学生根据老师的演示,在自己指掌间找出不同的山体部位,并学会在等高线地图中辨别不同山体部位。 等高线地形图的内容抽象并枯燥无味,通过“指掌山 河”的环节让学生初步认识山体部位,使他们明确本节课的任务之一就是在认识山 体部位的基础上,将这些山 体部 位在等高线地形图上判读出 来。 A--- 具体化、探究 R 经验、学习需求

成拳头扣在你的桌子上—

—我们会看到关节凸出的

部分,是山峰;中间有一

12、 “指掌 个凹进去的部分,是鞍部; 手指代表的是山脊;两个

山河” 山脊之间是山谷;手腕一

侧是缓坡; 手指一侧是陡坡;小指和

拇指的外侧相当于陡崖,

这里有时会形成瀑布。

13、评价练习

选择表示海拔的选项。

选择正确表述的五大陆

地地形。

3、A、B 两条路线登顶哪

条省力些?为什么?

A B

根据刚才总结的本节学习的海拔与相对高度、五大陆地地形、等高线特点的部位,读图思考问题

检验学生对所学内容的理解程度,培养学生灵活多变的思维。

A--- 具体化、探究

R 经验、学习需求

14、回顾本节所学

引导学生谈收获,总结本课所学,梳理知识脉络。

根据课堂学习,认真回顾本课收获, 形成本节课的知识树。

让学生自己谈收获,夯实双基,提高学生的综合能力, 明确学习需求;

C 学习需求、期望、自信

S 自然的结果、强化的程

序

【板书设计】:

第二节 地形图的判读一、海拔与相对高度 1、海拔

(

山

地

高原平原

丘陵

盆地

)2、相对高度

3、五种陆地地形

二、等高线地形图

1、等高线

2、等高线地形图

3、等高线的特点

4、山体的部位:山峰、山脊、山谷、陡崖、缓坡、陡坡

【课标分析】:

本节课课程标准为“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判断坡度的陡缓,估计海拔与相对高度;在地图上识别五种主要的地形类型。”本条标准要求学生能在等高线地形图上识别不同的地形部位。虽然标准只列出了三种地形部位,但“鞍部、陡崖”等内容,在教学中是不可回避的,也应作为教学要求。坡的陡缓形态上可根据等高线的疏密状况判别(密则陡,疏则缓), 实质上可理解为单位水平距离上的相对高度大小。估算高度在等高线地形图上关键是要明确等高线值和等高距。

【教材分析】:

本节选自商务星球版七年级上册第二章地图第二节,本节主要讲述三部分内容:海拔与相对高度、等高线地形图和分层设色地形图。通过对前一节《地图的阅读》的学习,已使学生对地图有初步了解,本节内容是对前一节内容的延伸和扩展,地形图是人们日常生活和地理学习中常用的地图类型,故具有地图应有的性质和功能,即地形图是日常生活和学习地理不可缺少的工具。

本节教材需要落实的课标内容是:在等高线地形图上,估算海拔和相对高

度,判读坡度的陡缓,教材结构合情合理,首先告诉学生地表的高低起伏常用等高线地形图表示,然后由浅入深,说明了两个概念海拔和相对高度,等高线以及等高线地形图,最后在等高线地形图中识别常见的地形部位。教材设计思路重在阅读和使用地图的过程中学习地图知识,学生从阅读平面地图过渡到通过等高线地形图判读地形、地势,形成空间概念,达到较高的能力要求。

【学情分析】:

七年级学生对新课程总是好奇的,依据其心理年龄特点,具有模仿性强, 活泼好动,注意力在 20-25 分钟集中,感性思维强的优势,学习动机以直接动机为主,对一些新奇的事物有很大兴趣。但其空间想象刚起步,学习地理盲目性大,缺乏方法,理性思维和分析问题不够精确。由于缺乏野外活动的经验, 对山谷、山脊和鞍部等地形地貌的概念感到陌生,学生很难形成空间、立体的概念,还要学会等高线地形图的判读,即将平面转化为立体,要做到看图识地形,图在眼里,心中有图,这对于七年级学生而言的确很难。为此,本节课的

教学可以通过形象的课件和实体模型来强化直观性。此外,学生们的参与意识强,对新事物怀有强烈好奇心和求知欲,在教学过程中应多让学生动手操作、比赛竞争促进学生对知识的掌握。

【教学目标】:

1、知识与技能:

通过类比生活中身高的例子,使学生能够辨别海拔、相对高度等基本概念;

了解等高线地形图的绘制方法和使用;

学会在等高线地形图上地势的高低起伏、坡度的陡缓以及不同的地表形态。

2、过程与方法:

通过ARCS 动机模型对陆地五大地形的比较,使学生能够判别五种基本的地形类型;

通过参与制作模型,绘制地形图等活动,了解等高线地形图的绘制原理;

3、情感、态度与价值观:

通过动手制作地形模型和参与实践活动,培养学生的动手能力,并引导学生关注当地地形类型和分布特点以及对生产、生活的影响。

【教学重、难点】:

1、教学重点:

等高线形态与地势起伏和坡度陡缓的关系。

在等高线地形图上 识别不同的山体部位和五种地形类型。

2、教学难点

在地图上判断山脊、山谷;

【教学方法】: 讨论法 演示法 比较法 讲解法

【教学准备】:多媒体课件 学生自制五大地形模型 教师自制等高线模型

【教学过程】:

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图及 ARCS 动机策略

导入:播放中国地形的视 学生思考如何将高 用视频知觉激励,引发兴趣,

频,指导学生观看视频并 低起伏的地表特征 吸引学生的注意,造成悬念,

1、导 思考地表是不是平的?地 表示在平面的地图 唤起学生的求知欲。 并同

入 图是平面的,但是地球表 上? 时引起学生对旧知的复习。

面是高低不平的,有陡峻 A--- 不协调、矛盾,探究激励

的高山也有低洼的盆地,

那么如何将高低起伏的地

表特征表示在平面的地图

上呢?

要了解地面的起伏首先要 学生算出两人的身 承上启下,自然过渡到高度

知道他有多高,就像人的 身高一样。 展示姚明和李连杰的合照, 高差。 问题。 由生活中的身高和身高差问题引入海拔和相对高度,使

指导学生算出两者身高差。 学生更易理解和区分海拔和

2、承转 相对高度。 R 经验、学习需求

3、比 师指导学生理解两个概念: 学生根据教师的引 培养学生观察、读图和分析

较海拔 (课件展示:海拔和相对 导概括总结海拔和 问题的能力,对学生的概括

和相对高度 高度示意图) 相对高度定义 给予言语奖励。 C 自信 S 强化的程序

4、读 教师指导学生完成课本 31 页的读图 2-2-1 活动题。 学生独立完成读图 2-2-1,回答问题。 检查学生对海拔和相对高度 的理解和运用情况,培养学

图 活动 生读图能力。 R 需要匹配 C 学习需求、自信

既然地表有高度差异,根 学生思考陆地地形 设计过渡语,由海拔和相对

据不同的海拔,可以给陆 分类。 高度自然过渡到陆地地形类

5、承 转 地地形分类。 型,使教学过程流畅、自然。 R 经验、学习需求

6、模型 展 示 课下指导学生利用不同材料制作五大地形的模型, 展示学生自制的地形模型 学生阅读图 2-2- 2,思考陆地地形类型并讨论它们各自的特点。 学生展示自制的五 大陆地地形模型。 培养学生自主学习能力、动手能力,读图、分析问题能力。 C 学习需求、自信 R 经验、学习需求 S 积极的结果

6、补 充 总结 教师展示五大地形的景观 根据景观图判断陆 进一步补充和巩固五大陆地

图,总结补充五大地形的特点。 地地形类型。 地形的知识。 S 积极的结果、强化的程 序

展示地形鸟瞰图,提问学 学生思考并讨论地 由旧知生疑新知,自然过渡,

8、承 生它有何优点和缺点。由 形鸟瞰图的优缺点。 符合学生认知规律,使得教

转(活动) 地形鸟瞰图的缺点自然过渡到等高线地形图。 学过程富有逻辑、流畅自然。 A--- 探究、参与 R 经验、学习需求

9、等 播放梯子和梯田图片,引 学会看图思考,梯 由梯子和梯田引入等高线和

高线地 导学生观察梯子和梯田同 子、梯田的特点。 等高线地形图,是学生更易

形图的 引入 一阶梯高度有何特点? 理解,符合学生的认知规律。 A--- 不协调、矛盾,探究

激励 R 经验

Flash 动态演示什么是等高 线以及什么是等高线地形 学生看图,观察教 师用模具演示等高 通过教师 Flash 动态绘制等高 线地形图,把抽象的概念变

10、探 图。 用模具直观演示,结合课 件图片,分析等高线地形 线绘制过程,说出 什么是等高线以及高线地形图的绘制 得生动、形象。 A--- 变化,探究激励 C 学习需求、自信

究 新 图的绘制过程,师重点讲 原理。

知 解。

师引导学生通过读图分析 先独立观察思考, 通过小组探究、合作学习的

等高线的特点: 1.等高线是闭合的曲线吗? 然后小组讨论得出 结论: 实施,提高学生的参与性, 积极性,及与人合作的能力。

11、总 等高线是闭合的曲

结等高 2.同一条等高线的海拔有 线; A--- 探究、参与

线的特 点 何特点? 3.相邻的两条等高线的海 同一条等高线上各 点的海拔相等; S 积极的结果、强化的程 序

拔差是多少 相邻的两条等高线

4.坡陡、坡缓与等高线疏 的海拔差相等;

密有怎样的关系? 坡陡的地方等高线

密集,坡缓的地方

等高线稀疏。

演示并带领学生把左手握 学生根据老师的演示,在自己指掌间找出不同的山体部位,并学会在等高线地图中辨别不同山体部位。 等高线地形图的内容抽象并枯燥无味,通过“指掌山 河”的环节让学生初步认识山体部位,使他们明确本节课的任务之一就是在认识山 体部位的基础上,将这些山 体部 位在等高线地形图上判读出 来。 A--- 具体化、探究 R 经验、学习需求

成拳头扣在你的桌子上—

—我们会看到关节凸出的

部分,是山峰;中间有一

12、 “指掌 个凹进去的部分,是鞍部; 手指代表的是山脊;两个

山河” 山脊之间是山谷;手腕一

侧是缓坡; 手指一侧是陡坡;小指和

拇指的外侧相当于陡崖,

这里有时会形成瀑布。

13、评价练习

选择表示海拔的选项。

选择正确表述的五大陆

地地形。

3、A、B 两条路线登顶哪

条省力些?为什么?

A B

根据刚才总结的本节学习的海拔与相对高度、五大陆地地形、等高线特点的部位,读图思考问题

检验学生对所学内容的理解程度,培养学生灵活多变的思维。

A--- 具体化、探究

R 经验、学习需求

14、回顾本节所学

引导学生谈收获,总结本课所学,梳理知识脉络。

根据课堂学习,认真回顾本课收获, 形成本节课的知识树。

让学生自己谈收获,夯实双基,提高学生的综合能力, 明确学习需求;

C 学习需求、期望、自信

S 自然的结果、强化的程

序

【板书设计】:

第二节 地形图的判读一、海拔与相对高度 1、海拔

(

山

地

高原平原

丘陵

盆地

)2、相对高度

3、五种陆地地形

二、等高线地形图

1、等高线

2、等高线地形图

3、等高线的特点

4、山体的部位:山峰、山脊、山谷、陡崖、缓坡、陡坡