2021-2022学年高中语文统编版必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 190.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 11:58:42 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

7-1青蒿素:人类征服疾病的一小步

了解作者

屠呦呦,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖。2016年2月14日,荣获2015年度感动中国人物。2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”。2017年1月2日,被授予2016年度国家最高科学技术奖,这是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。

以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

春草鹿呦呦:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(感动中国颁奖)

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

初读识文

1.初读文本,划出生字新词,并初步概括文章语言之美的表现。

整体把握

本文作为演讲稿,层次清晰,脉络分明,在开篇综述部分,阐明了继承中医药精髓,提取出了青蒿素,并表达了对评委会、中国同事、国际友人的感谢,同时呼吁加强国际合作,推动中医等的研究,最大程度地造福人类。然后从五个角度进行了精彩的演讲,其中在“发现青蒿素的抗疟疗效”部分,作者重点提到受《肘后备急方》启发,采用了低温提取的方式,使得青蒿素的抗疟效果大幅度提升;在“中医药学的贡献”部分,作者提到青蒿素绝不是中医药智慧的唯一果实,又具体列举出了中药砒霜对治疗白血病、从中草药“千层塔”提取的石杉碱甲对治疗失忆、中药提取的芍药苷对防止血管再狭窄等具体的事例,表明了中医药的贡献。

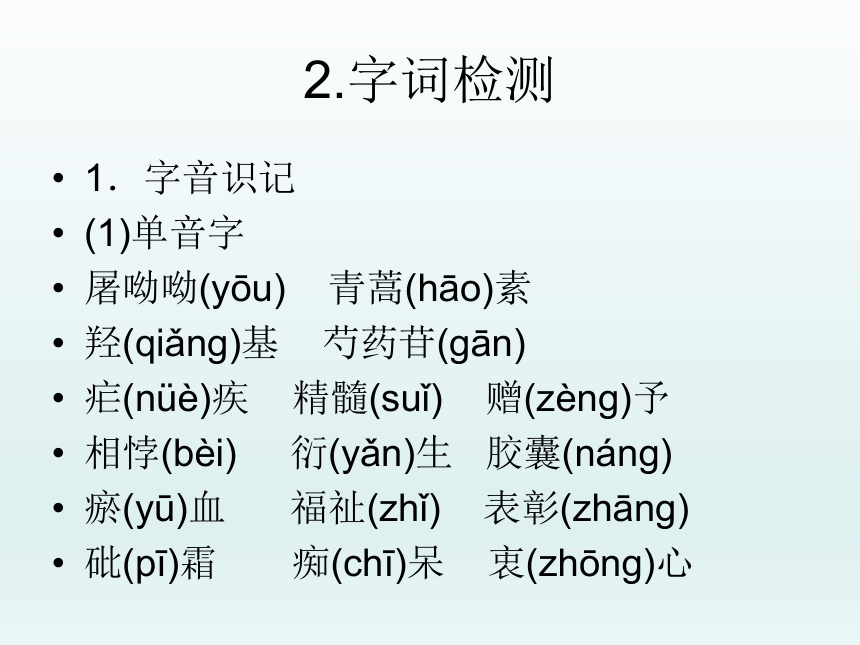

2.字词检测

1.字音识记

(1)单音字

屠呦呦(yōu) 青蒿(hāo)素

羟(qiǎng)基 芍药苷(gān)

疟(nüè)疾 精髓(suǐ) 赠(zèng)予

相悖(bèi) 衍(yǎn)生 胶囊(náng)

瘀(yū)血 福祉(zhǐ) 表彰(zhāng)

砒(pī)霜 痴(chī)呆 衷(zhōng)心

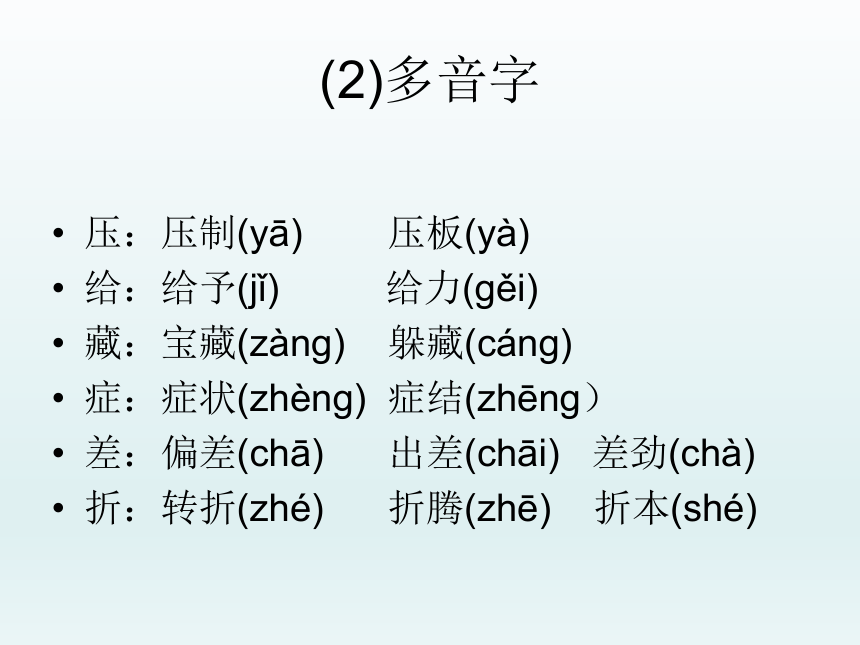

(2)多音字

压:压制(yā) 压板(yà)

给:给予(jǐ) 给力(gěi)

藏:宝藏(zàng) 躲藏(cáng)

症:症状(zhèng) 症结(zhēng)

差:偏差(chā) 出差(chāi) 差劲(chà)

折:转折(zhé) 折腾(zhē) 折本(shé)

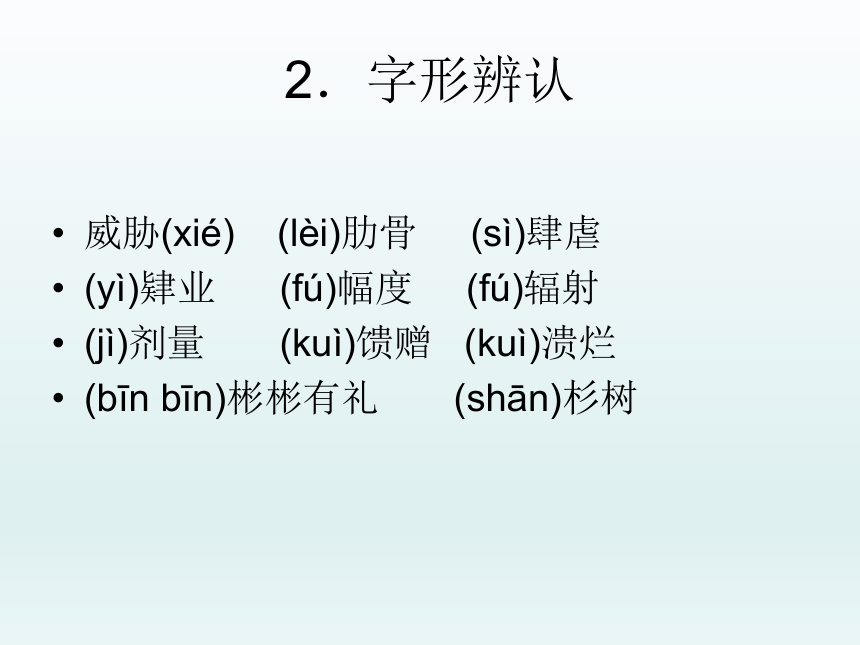

2.字形辨认

威胁(xié) (lèi)肋骨 (sì)肆虐

(yì)肄业 (fú)幅度 (fú)辐射

(jì)剂量 (kuì)馈赠 (kuì)溃烂

(bīn bīn)彬彬有礼 (shān)杉树

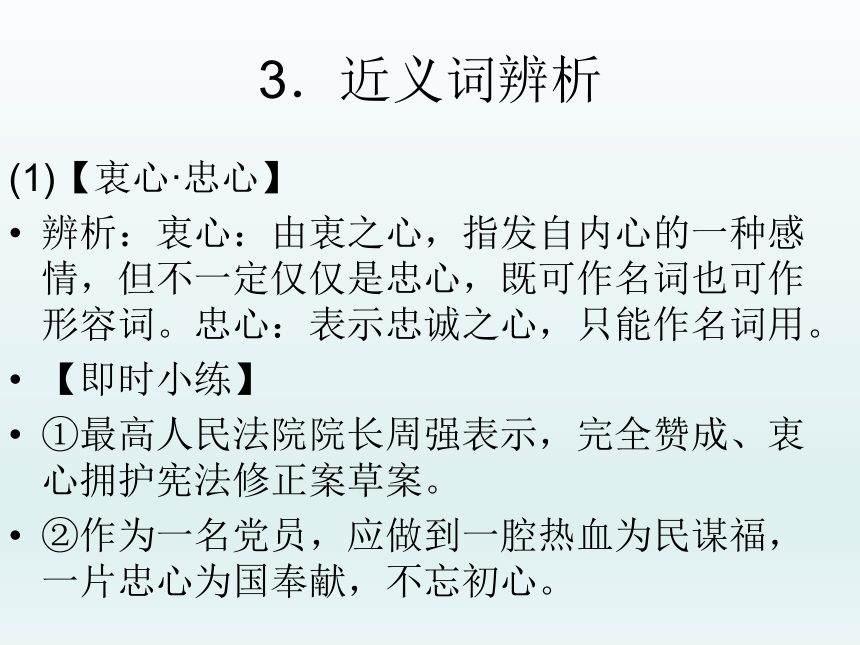

3.近义词辨析

(1)【衷心·忠心】

辨析:衷心:由衷之心,指发自内心的一种感情,但不一定仅仅是忠心,既可作名词也可作形容词。忠心:表示忠诚之心,只能作名词用。

【即时小练】

①最高人民法院院长周强表示,完全赞成、衷心拥护宪法修正案草案。

②作为一名党员,应做到一腔热血为民谋福,一片忠心为国奉献,不忘初心。

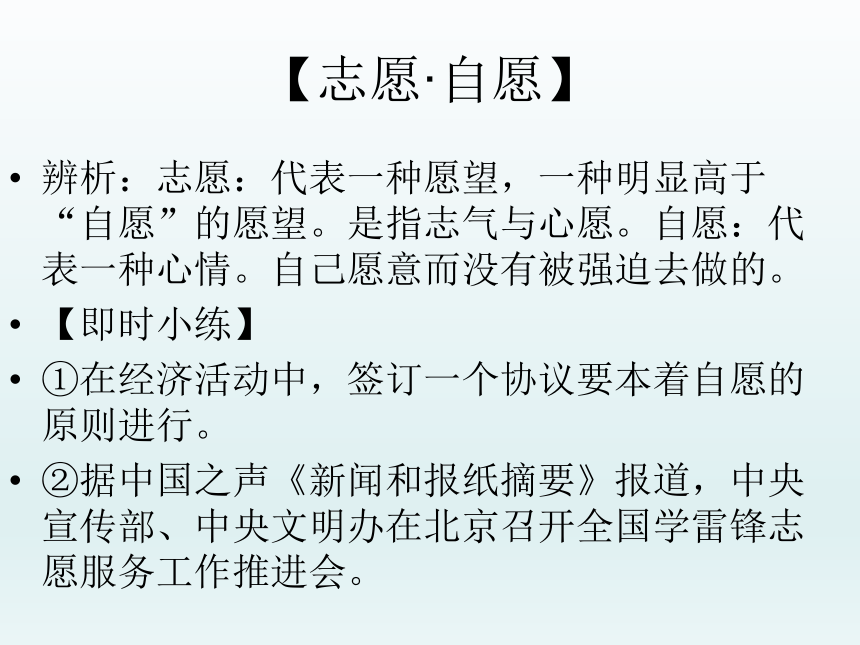

【志愿·自愿】

辨析:志愿:代表一种愿望,一种明显高于“自愿”的愿望。是指志气与心愿。自愿:代表一种心情。自己愿意而没有被强迫去做的。

【即时小练】

①在经济活动中,签订一个协议要本着自愿的原则进行。

②据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,中央宣传部、中央文明办在北京召开全国学雷锋志愿服务工作推进会。

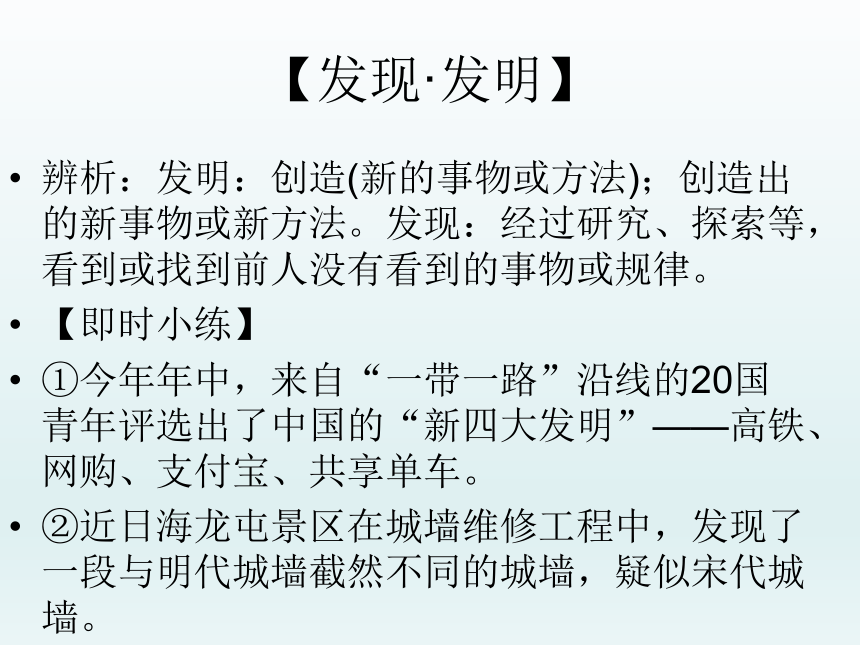

【发现·发明】

辨析:发明:创造(新的事物或方法);创造出的新事物或新方法。发现:经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到的事物或规律。

【即时小练】

①今年年中,来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了中国的“新四大发明”——高铁、网购、支付宝、共享单车。

②近日海龙屯景区在城墙维修工程中,发现了一段与明代城墙截然不同的城墙,疑似宋代城墙。

再读课文

(一)研习“发现青蒿素的抗疟疗效”部分,思考并完成下面的问题。

1.下列不属于“为了寻求答案,我们查找了大量的文献”中“查找文献”工作的一项是()

A.青蒿提取物有一定程度的抗疟性,但实验结果很难重复,而且似乎与文献记录相悖,这是屠呦呦及团队查找文献的初衷。

B.屠呦呦及其带领的由植物化学和药理学专业研究者组成的团队查找的文献包括东晋葛洪所著的《肘后备急方》。

C.由原来的加热提取方式改为低温提取方式,以保存青蒿的抗疟有效成分,这是屠呦呦及其团队查找文献寻求到的答案。

D.中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作就是为了查找大量的文献,尽快从中草药中找到具有抗疟疗效的成分。

【明确】D项

中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作的目的是抗击疟疾,原因是“20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫”。答案:D

2.文中引用《肘后备急方》一书中“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,这句话有何作用?

【明确】:①这句话既为上文“查找了大量的文献”提供例证,又引起下文“这句话让我深受启发”的相关阐释,是最终找到青蒿素抗疟疗效的关键转折点。

②引用权威性古代医学著作,使阐述更加深刻、透彻,具有说服力,体现作者深厚的中医学理论基础。

3.请结合本部分内容,简要概括发现青蒿素抗疟疗效的过程。

【明确】:①中国政府启动“523项目”,中医研究院任命屠呦呦领导抗疟药研究工作。②屠呦呦带领团队开始从中草药中寻找有抗疟疗效的成分。③搜集了2000种中草药,加热提取,进展甚微。④受《肘后备急方》启发,改为低温提取,保存抗疟有效成分。⑤成功得到安全性高的中性提取物。

(二)研习“中医药学的贡献”部分,思考并完成下面的问题。

4.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.从青蒿提取物到青蒿素的研发历程和植物化学的其他发现在药物开发中的应用相比速度相当快。

B.复方用药是中医的主要用药形式,单一药物治疗某一特定疾病的现象在中医实践中非常罕见。

C.实验研究表明,保健运动可以减少动脉粥样硬化的形成,提高血流剪应力。

D.相信在不久的将来,中医药学在同疾病的斗争中会进一步发挥威力,为维护世界人民的健康与福祉作出更多新贡献。

【明确】:C项

逻辑表达混乱,根据文本阐述的意思,应是在“保健运动提高血流剪应力”的前提下,再“联合使用某些活血中药”,才可以“减少动脉粥样硬化的形成”。答案:C

5.应如何理解“青蒿素是中医药学给予人类的一份珍贵礼物”这句话?

【明确】:①青蒿素被世界卫生组织推荐为一线药物治疗疟疾,青蒿素联合疗法在世界广泛应用,极大减轻了疟疾的症状,拯救了许多人的生命,特别是非洲孩子们的生命,所以说是“珍贵礼物”。

②把“青蒿素”比作“礼物”,具体、贴切,抽象深奥的医学道理阐述得生动形象,浅显易懂。

6.中医药学对人类健康的贡献有哪些?请简要概括。

【明确】:①青蒿素联合疗法在世界广泛应用。②中药砒霜是治疗白血病的重要选择。③从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。④辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。⑤中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护,芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。⑥生物力药理学用于防病治病。

7.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.屠呦呦在疟疾化疗科学工作组第四次会议上做了题为《青蒿素的化学研究》的报告后,青蒿素的发现及疗效开始引起世界关注。

B.屠呦呦具有全球视野,她站在世界的高度,呼吁加强国际合作,探索从传统医学中研究、发现良药,从而最大程度地造福人类。

C.在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见,但屠呦呦及其团队研发的青蒿素,却对人类健康的改善起到了及时迅速的作用。

D.本文重点阐述了屠呦呦及其团队研发青蒿素的艰难历程和中医药学对人类健康的贡献,叙述生动形象,有很强的说服力。

【明确】:D项

“叙述生动形象”有误,本文多使用概念明确、含义固定的专业术语,以说明、议论为主,语言表达平实、简明。答案:D

8.屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素的抗疟功效,原因有哪些?请结合全文内容简要分析。

【明确】:①丰富的知识及能力储备。在北京医科大学药学系的系统学习、用两年半时间全脱产学习中国传统医学,使屠呦呦在中医药学方面积累了丰富的知识,提升了能力。②勤于思考。屠呦呦不断从失败中吸取教训,从古代医者的经验中获得启迪,取得了关键性突破。③锲而不舍。在漫长的“抗疟”攻关岁月中,屠呦呦及其团队经历诸多困难、大量实验,无怨无悔地进行医学研究工作。④团队力量。在“抗疟”之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”团队以及无数科研人员团结合作完成的。⑤继承发展中医药学精髓。屠呦呦及其团队在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。

3.概括文章语言之美的表现

①语言叙述之精炼。文章没有运用浓墨重彩的笔调来描述青蒿素的发展,而是使用非常精练的语言高度概括了青蒿素的发展,简单准确,不矫揉造作,展现了严谨的科学态度。

②语言叙述之平静。屠哟哟的叙事语言是非常平静的,平静语言之下蕴藏的是她那颗对科学研究的扎实态度,对个人荣誉取得的云淡风轻。

③语言逻辑之严谨。屠呦呦的语言逻辑思维非常严谨,清晰地呈现了青蒿素发展历程,并在文章的末尾对中医精神进行了升华。

4. 结合文本概括青蒿素的发展历程,并从文中找出每个阶段中你认为能够表现其艰难的关键词或关键句,并加以说明。

历程:发现青蒿素的抗疟性——从分子到药物——普及和传播——超越青蒿素

关键词:2000种中草药、640种具有抗疟效应的成分、200种中药、380余种成分。

理由:数字背后反映出研究工作的繁复,揭示了青蒿素研究工作的艰难。

关键句1:为了寻求答案,我们查找了大量的文献。唯一提到青蒿减轻疟疾症状的记录,出现在葛洪所著的《肘后备急方》,里面写道:又方青蒿一握。以水二升漬,絞取汁。盡服之。

理由:中国古代文献资料浩如烟海,而句子中又用了唯一这个词,可见研究之艰难。

关键句2:在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。

理由:研究环境恶劣,但仍排除万难们进行了丰富的临床试验。

关键句3:在中国科学院生物物理研究所的帮助下,我们确定了青蒿素的结构,1977年在《科学通报》发表,并迅速被《化学文摘》所收录。然而,当时的大环境不允许我们发表任何论文,除了少数几篇中文文章。

理由:这句话反映出青蒿素在传播过程中遇到的艰难。

关键句4:由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。

理由:创新研究遭遇到否定危机。

5.结合文本,总结青蒿素发展艰难的原因

①发现青蒿素的抗疟性:文献检索和实验工作的浩大,实验条件的艰苦。

②从分子到药物:药物临床实验的繁杂以及成药过程的反复验证。

③普及和传播:国内科研环境遭遇到时代的束缚,导致中国医药发展与世界的交流缺失。

④超越青蒿素:创新的实验遭到传统化学家的质疑。

6青蒿素的发现及疗效是怎样引起世界关注的?

答:①在中国科学院生物物理研究所等单位的协作下,确定了

青蒿分子的立体结构,在《科学通报》发表且被《化学文摘》收录。

②1979年,国家科学技术委员会授予屠呦呦团队“国家发明奖”,表彰青蒿素的发现。

③1981年,在疟疾化疗科学工作组第四次会议上屠呦呦作了题为《青蒿素的化学研究》的报告,这一报告在1982年公开发表。

7中医药对人类健康有哪些贡献?

答:①中医疗效好且相对安全,现在已经被欧美国家用于临床测试。

②用药品种灵活调整,剂量可酌情增减。

③中医的“活血”以缓解瘀血的核心准则在西方也得到应用。

④将中国医药的药效和血流的生物力学性质相结合,形成一个新学科“生物力药理学”。

⑤中国医药有助于战胜世上危害人类生命的疾病,提升世界人民的健康和幸福。

本文体现了作者的哪些情感?

① 对工作的热情。

在第一部分中,作者写到毕业、工作、脱产学习,“对中草药从好奇转化为热衷”。从此,在青蒿素研究的每一个阶段,作者都踏踏实实,以严谨认真的态度默默做着烦琐的工作,甚至亲身做志愿者,试验药物疗法。这种对工作的热情,对事业的执着,对科研的奉献,是科学创新的前提。

② 对战胜困难取得成就的豪情。

研究工作经历了种种困难:太多的中草药需要挑选,青蒿提取的实验结果难以重复,青蒿素的提取方法难以解决,青蒿素药物的效果不尽如人意,青蒿素的普及和传播困难重重……这些都不曾使作者沮丧和退却,反映了她战胜困难的勇气和自信。正因为经历了这么多的困难,作者才充满了成功的自豪之情,不管是文章开头写童年时没想到有一天会被人称颂,还是文末写到的梦想,都是这种自豪之情的直接体现。

③ 对团队的感激之情。

文章写青蒿素的科研工作时,时时处处不忘提到团队的作用,受命伊始有团队,临床试验有团队,普及传播有团队,研制衍生物有团队。不仅不忘自己领导的团队,第三部分中,还写了“523 项目”的大团队,文章还多处提及高校院所的作用。这体现了实事求是的精神、心底无私的胸怀,表达了作者对伙伴的感激之情。

2.本文在结构上有什么特点?试简要分析。

① 用小标题领起各部分内容,简明概括。

除第一部分外,本文用五个小标题,提纲挈领,概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。读者借助小标题就能对各部分内容、对全文内容一目了然。

② 采用了“总—分—总”、由一般到特殊、由个别到一般等顺序行文,过渡自然,条理清晰。

第二部分总写发现、提取青蒿素的经过,第三、四、五部分具体写研究工作的过程,第六部分总括中医药学的贡献,结构严谨。先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。前五部分写青蒿素的贡献,最后一部分写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

手法借鉴——引用手法

在《青蒿素:人类征服疾病的一小步》一文中,作者运用引用手法表现自己在探求青蒿素的艰难历程中,是如何实现重大突破的。在第一阶段,作者提取了380余种提取物,但经过测试,抗疟效果不佳。好容易发现青蒿提取物有一定抗疟效果,但实验结果很难重复且与文献记录相悖。在这种“山重水复疑无路”的痛苦背景下,文中引述道:“最早提到青蒿治疗疟疾的记录,出现在东晋葛洪所著的《肘后备急方》,书中有这样的记录:‘又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。’这句话让我深受启发。”作者巧妙引用典籍著作,阐述传统中医药学的重大意义及作用,材料真实可信,富有权威性,增强了文章的表现力。

引用是在说话或写作中引用公理、名言警句、经典著作、历史文献、谚语、成语、俗语、传说、古今诗文等,以此为依据,表达思想感情、证明观点的修辞方法。运用引用辞格,既可使文章言简意赅,较有权威性,有助于说理抒情,又可增加文采,增强表现力。

1.明引

引用分明引与暗引两种。明引又叫直引式,直接引用典籍文献、名言警句或诗句来阐释文章的中心,如下面的片段:在人类的语言中,有一个最神圣、最崇高、最永恒、最能超越时间和空间、具有不朽的价值的词,那就是“祖国”。屈原抱石怀沙,投身汨罗江时,想到的是祖国;陆放翁说:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”他梦魂为萦、念兹在兹的也是“祖国”;东晋道教学家、化学家、医药学家葛洪说:“烈士之爱国也如家。”所报者,也是“祖国”。对祖国,他们有着浓烈、深沉、溶解不开的爱恋。

2.暗引

(1)修饰式,即引语在文中作定语,以修饰语的形式出现。如下面的片段:从为治水患三过家门而不入的大禹到“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的屈原,从“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”的戚继光,到“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同;从“愿与人民共患难,誓将热血固神州”的朱德总司令,到“亏了我一个,幸福十亿人”的边疆卫士,真是英雄万千!他们在奉献之时,从没想过要得到什么回报,而是心甘情愿地把自己的智慧乃至生命献给了崇高的事业。

(2)镶嵌式,把引用的内容,组织进自己的叙述或议论,变成自己话语的一部分,如下面的片段:漫漫秋夜,冷冷秋风,你孤枕难眠,辗转反侧,“寒蛰不住鸣,惊回千里梦”。再回首,那携手穿行于菜花间的快乐往事;再回首,那临窗共饮酒赋诗的闲情岁月。不会忘却,“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的那场离别啊!你追忆这一切,“欲语泪先流”。你日夜盼明诚归来,相思成灰,离恨成草,以致“帘卷西风,人比黄花瘦”。姑且起身,坐于院中。折一剪红梅,可“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”。你愁了,拿来一壶水酒,可“三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急”。你“守着窗儿,独自怎生得黑”啊!你深知“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,但你也懂得“思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休”,也许,是你早已厌倦了这种离别的痛苦了吧!

(3)化用式,它不是把原句组织进自己的文章,而是将典故、故事或某种意境、片断性的镜头等组织进自己的文章,如下面的片段:诗是色彩斑斓的梦。这梦里有灞桥伤别的烟柳暮云,有鲲鹏水击三千里的羽翼,有小轩窗里默默的相对,有大漠长河的遥遥思念。诗,是一支神来之笔,勾勒鹦鹉洲上的芳草,点化二十四桥的明月,渲染香炉峰的紫烟。我爱诗,因为我难以抗拒自己的心灵在这美妙的诗行中与先哲们的心一起跳动的感觉,难以抗拒让自己忘情于呐喊者或低吟者所创设的一个个优美意境中的感觉。诗,让我体验屈夫子不能从俗的喟叹,让我领略魏武帝碣石山旁壮心不已的豪情,让我沉浸于康桥边静谧的月夜,让我品味雨巷中那份丁香似的忧伤。

分享你身边发生的或者你所了解的为中医事业发展做出重要贡献的人和事

橘井泉香

葛洪《神仙传·苏仙公传》记载:苏耽由于德行出众,在汉文帝的时受天命为天仙。苏耽在超脱凡俗时告知母亲:“明年天下将流行瘟疫,咱们家庭院中的井水和橘树能治疗瘟疫。患瘟疫的人,给他井水一升,橘叶一枚,服下就能治愈。”后来果然瘟疫肆虐,前来求取井水、橘叶的人络绎不绝,都被治愈了。于是医学史上就有了“橘井泉香”的典故。

杏林春暖

三国时有位医生叫董奉,与华佗、张仲景齐名,号称“建安三神医”。他给人治病从不收钱,但要求被治好的人每人植杏树五棵,轻病患者每人种一棵。几年后,杏树蔚然成林。董奉在此修身养性,这片杏林被称为“董仙杏林”。每逢杏熟,董奉张榜公告,凡是到此买杏者不收银钱,而是用稻谷换取。董奉又用换来的稻谷救济贫民百姓。因此,后世常用“杏林春暖”“誉满杏林”等词称颂医生医术的高明和医德高尚。

悬壶济世

《后汉书·方术列传》记载着一个传说:东汉时有个叫费长房的人,偶见街上有一卖药的老翁,悬挂着一个药葫芦兜售丸散膏丹。卖了一阵,街上行人渐渐散去,老翁就悄悄钻入葫芦之中。费长房看得真切,遂买了酒肉,恭敬地拜见老翁。后来,费长房随老翁进入葫芦十余日学得方术,返回故里时家人都以为他死了,原来已过了十余年。从此,费长房能医百病,驱瘟疫,普济众生。

一、语用小题夯基练

阅读下面的文字,完成1~3题。

很高兴在座的各位都是青年科学爱好者,作为一名老一代中药研究者,我愿意和大家分享在科学发现征途中的体会。大家知道,疟疾是困扰人类几千年的重大传染病。药物奎宁的发现,________得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的礼物。在研究最困难、最关键的时刻,________的是,古代名医葛洪有关青蒿治疗疟疾的论述给了我新的灵感和________,引导我们的研究获得突破性进展。青蒿素的发现折射出东方和西方智慧的融合,是人类征服疾病进程中的一小步。长久以来,中医药服务于中国和亚洲人民,毫无疑问,对传统医药的继续________和发扬,会让这个世界上的人们更加健康。

( )。全球性的问题并不少见,疾病威胁、气候变暖、环境污染、能源短缺、可持续发展,等等。既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣,科学工作者并为此做出努力和贡献。时代在发展,科技在创新,社会在进步,人类命运共同体需要我们为之共同奋力。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.很大程度上 额手称庆 启发 探索

B.某种意义上 额手称庆 启示 探求

C.某种意义上 振奋人心 启发 探求

D.很大程度上 振奋人心 启示 探索

解析:选D

第一组,很大程度上:在某个参照物上占的比例超过半数以上。某种意义上:是对自己下文判断范围和性质的一个界定语,即某事的发生或者某言论的发表,并非具有全部意义。结合下文语境分析,此处应指“程度”而非“意义”,应选“很大程度上”。第二组,额手称庆:额手,以手加额。把手放在额上,表示庆幸。振奋人心:使人振作奋发。结合上下文语境分析,葛洪的论述给我新的灵感是令人“振作奋发”的事,而非让人“庆幸”的事,应选“振奋人心”。第三组,“启发”着重点在“发”,是指通过一定的方式阐明事例,促使对方思考。“启示”着重点在“示”,指直接揭示事物中的道理,让人认识有所提高。结合下文“引导我们的研究获得突破性进展”看,用“启示”更妥当。第四组,探索:着重指为解决疑难问题而多方面寻求答案。探求:探索和追求,着重指追求。结合语境,选“探索”更合适。故选D。

2.下面填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.我们同呼吸,我们共命运,作为地球人,我们也面临共同的问题

B.作为地球人,我们也面临共同的问题,我们同呼吸,我们共命运

C.作为地球人,我们同呼吸,我们共命运,我们也面临共同的问题

D.作为地球人,我们也面临共同的问题,我们共命运,我们同呼吸

解析:选C 结合下文“全球性的问题并不少见”分析,前文最后一句应与“问题”相关,故排除B、D。A项,“作为地球人”放在“我们同呼吸”前语意更衔接。故选C。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.科学工作者既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣,并为此做出努力和贡献。

B.科学工作者既要有自己的研究兴趣,也要关注人类的需求,并为此做出努力和贡献。

C.科学工作者既要为此做出努力和贡献,也要有自己的研究兴趣,并关注人类的需求。

D.科学工作者既要关注人类的需求,也要为此做出努力和贡献,并有自己的研究兴趣。

解析:选B A项,“既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣”,语序不当,应按由己及人的顺序。C项、D项逻辑混乱,应按由己及人、作出贡献的顺序阐述。故选B。

7-1青蒿素:人类征服疾病的一小步

了解作者

屠呦呦,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖。2016年2月14日,荣获2015年度感动中国人物。2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”。2017年1月2日,被授予2016年度国家最高科学技术奖,这是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。

以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

春草鹿呦呦:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(感动中国颁奖)

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

初读识文

1.初读文本,划出生字新词,并初步概括文章语言之美的表现。

整体把握

本文作为演讲稿,层次清晰,脉络分明,在开篇综述部分,阐明了继承中医药精髓,提取出了青蒿素,并表达了对评委会、中国同事、国际友人的感谢,同时呼吁加强国际合作,推动中医等的研究,最大程度地造福人类。然后从五个角度进行了精彩的演讲,其中在“发现青蒿素的抗疟疗效”部分,作者重点提到受《肘后备急方》启发,采用了低温提取的方式,使得青蒿素的抗疟效果大幅度提升;在“中医药学的贡献”部分,作者提到青蒿素绝不是中医药智慧的唯一果实,又具体列举出了中药砒霜对治疗白血病、从中草药“千层塔”提取的石杉碱甲对治疗失忆、中药提取的芍药苷对防止血管再狭窄等具体的事例,表明了中医药的贡献。

2.字词检测

1.字音识记

(1)单音字

屠呦呦(yōu) 青蒿(hāo)素

羟(qiǎng)基 芍药苷(gān)

疟(nüè)疾 精髓(suǐ) 赠(zèng)予

相悖(bèi) 衍(yǎn)生 胶囊(náng)

瘀(yū)血 福祉(zhǐ) 表彰(zhāng)

砒(pī)霜 痴(chī)呆 衷(zhōng)心

(2)多音字

压:压制(yā) 压板(yà)

给:给予(jǐ) 给力(gěi)

藏:宝藏(zàng) 躲藏(cáng)

症:症状(zhèng) 症结(zhēng)

差:偏差(chā) 出差(chāi) 差劲(chà)

折:转折(zhé) 折腾(zhē) 折本(shé)

2.字形辨认

威胁(xié) (lèi)肋骨 (sì)肆虐

(yì)肄业 (fú)幅度 (fú)辐射

(jì)剂量 (kuì)馈赠 (kuì)溃烂

(bīn bīn)彬彬有礼 (shān)杉树

3.近义词辨析

(1)【衷心·忠心】

辨析:衷心:由衷之心,指发自内心的一种感情,但不一定仅仅是忠心,既可作名词也可作形容词。忠心:表示忠诚之心,只能作名词用。

【即时小练】

①最高人民法院院长周强表示,完全赞成、衷心拥护宪法修正案草案。

②作为一名党员,应做到一腔热血为民谋福,一片忠心为国奉献,不忘初心。

【志愿·自愿】

辨析:志愿:代表一种愿望,一种明显高于“自愿”的愿望。是指志气与心愿。自愿:代表一种心情。自己愿意而没有被强迫去做的。

【即时小练】

①在经济活动中,签订一个协议要本着自愿的原则进行。

②据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,中央宣传部、中央文明办在北京召开全国学雷锋志愿服务工作推进会。

【发现·发明】

辨析:发明:创造(新的事物或方法);创造出的新事物或新方法。发现:经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到的事物或规律。

【即时小练】

①今年年中,来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了中国的“新四大发明”——高铁、网购、支付宝、共享单车。

②近日海龙屯景区在城墙维修工程中,发现了一段与明代城墙截然不同的城墙,疑似宋代城墙。

再读课文

(一)研习“发现青蒿素的抗疟疗效”部分,思考并完成下面的问题。

1.下列不属于“为了寻求答案,我们查找了大量的文献”中“查找文献”工作的一项是()

A.青蒿提取物有一定程度的抗疟性,但实验结果很难重复,而且似乎与文献记录相悖,这是屠呦呦及团队查找文献的初衷。

B.屠呦呦及其带领的由植物化学和药理学专业研究者组成的团队查找的文献包括东晋葛洪所著的《肘后备急方》。

C.由原来的加热提取方式改为低温提取方式,以保存青蒿的抗疟有效成分,这是屠呦呦及其团队查找文献寻求到的答案。

D.中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作就是为了查找大量的文献,尽快从中草药中找到具有抗疟疗效的成分。

【明确】D项

中国政府启动“523项目”并任命屠呦呦领导抗疟药研究工作的目的是抗击疟疾,原因是“20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫”。答案:D

2.文中引用《肘后备急方》一书中“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,这句话有何作用?

【明确】:①这句话既为上文“查找了大量的文献”提供例证,又引起下文“这句话让我深受启发”的相关阐释,是最终找到青蒿素抗疟疗效的关键转折点。

②引用权威性古代医学著作,使阐述更加深刻、透彻,具有说服力,体现作者深厚的中医学理论基础。

3.请结合本部分内容,简要概括发现青蒿素抗疟疗效的过程。

【明确】:①中国政府启动“523项目”,中医研究院任命屠呦呦领导抗疟药研究工作。②屠呦呦带领团队开始从中草药中寻找有抗疟疗效的成分。③搜集了2000种中草药,加热提取,进展甚微。④受《肘后备急方》启发,改为低温提取,保存抗疟有效成分。⑤成功得到安全性高的中性提取物。

(二)研习“中医药学的贡献”部分,思考并完成下面的问题。

4.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.从青蒿提取物到青蒿素的研发历程和植物化学的其他发现在药物开发中的应用相比速度相当快。

B.复方用药是中医的主要用药形式,单一药物治疗某一特定疾病的现象在中医实践中非常罕见。

C.实验研究表明,保健运动可以减少动脉粥样硬化的形成,提高血流剪应力。

D.相信在不久的将来,中医药学在同疾病的斗争中会进一步发挥威力,为维护世界人民的健康与福祉作出更多新贡献。

【明确】:C项

逻辑表达混乱,根据文本阐述的意思,应是在“保健运动提高血流剪应力”的前提下,再“联合使用某些活血中药”,才可以“减少动脉粥样硬化的形成”。答案:C

5.应如何理解“青蒿素是中医药学给予人类的一份珍贵礼物”这句话?

【明确】:①青蒿素被世界卫生组织推荐为一线药物治疗疟疾,青蒿素联合疗法在世界广泛应用,极大减轻了疟疾的症状,拯救了许多人的生命,特别是非洲孩子们的生命,所以说是“珍贵礼物”。

②把“青蒿素”比作“礼物”,具体、贴切,抽象深奥的医学道理阐述得生动形象,浅显易懂。

6.中医药学对人类健康的贡献有哪些?请简要概括。

【明确】:①青蒿素联合疗法在世界广泛应用。②中药砒霜是治疗白血病的重要选择。③从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。④辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。⑤中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护,芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。⑥生物力药理学用于防病治病。

7.下列对文本相关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.屠呦呦在疟疾化疗科学工作组第四次会议上做了题为《青蒿素的化学研究》的报告后,青蒿素的发现及疗效开始引起世界关注。

B.屠呦呦具有全球视野,她站在世界的高度,呼吁加强国际合作,探索从传统医学中研究、发现良药,从而最大程度地造福人类。

C.在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见,但屠呦呦及其团队研发的青蒿素,却对人类健康的改善起到了及时迅速的作用。

D.本文重点阐述了屠呦呦及其团队研发青蒿素的艰难历程和中医药学对人类健康的贡献,叙述生动形象,有很强的说服力。

【明确】:D项

“叙述生动形象”有误,本文多使用概念明确、含义固定的专业术语,以说明、议论为主,语言表达平实、简明。答案:D

8.屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素的抗疟功效,原因有哪些?请结合全文内容简要分析。

【明确】:①丰富的知识及能力储备。在北京医科大学药学系的系统学习、用两年半时间全脱产学习中国传统医学,使屠呦呦在中医药学方面积累了丰富的知识,提升了能力。②勤于思考。屠呦呦不断从失败中吸取教训,从古代医者的经验中获得启迪,取得了关键性突破。③锲而不舍。在漫长的“抗疟”攻关岁月中,屠呦呦及其团队经历诸多困难、大量实验,无怨无悔地进行医学研究工作。④团队力量。在“抗疟”之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”团队以及无数科研人员团结合作完成的。⑤继承发展中医药学精髓。屠呦呦及其团队在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。

3.概括文章语言之美的表现

①语言叙述之精炼。文章没有运用浓墨重彩的笔调来描述青蒿素的发展,而是使用非常精练的语言高度概括了青蒿素的发展,简单准确,不矫揉造作,展现了严谨的科学态度。

②语言叙述之平静。屠哟哟的叙事语言是非常平静的,平静语言之下蕴藏的是她那颗对科学研究的扎实态度,对个人荣誉取得的云淡风轻。

③语言逻辑之严谨。屠呦呦的语言逻辑思维非常严谨,清晰地呈现了青蒿素发展历程,并在文章的末尾对中医精神进行了升华。

4. 结合文本概括青蒿素的发展历程,并从文中找出每个阶段中你认为能够表现其艰难的关键词或关键句,并加以说明。

历程:发现青蒿素的抗疟性——从分子到药物——普及和传播——超越青蒿素

关键词:2000种中草药、640种具有抗疟效应的成分、200种中药、380余种成分。

理由:数字背后反映出研究工作的繁复,揭示了青蒿素研究工作的艰难。

关键句1:为了寻求答案,我们查找了大量的文献。唯一提到青蒿减轻疟疾症状的记录,出现在葛洪所著的《肘后备急方》,里面写道:又方青蒿一握。以水二升漬,絞取汁。盡服之。

理由:中国古代文献资料浩如烟海,而句子中又用了唯一这个词,可见研究之艰难。

关键句2:在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。

理由:研究环境恶劣,但仍排除万难们进行了丰富的临床试验。

关键句3:在中国科学院生物物理研究所的帮助下,我们确定了青蒿素的结构,1977年在《科学通报》发表,并迅速被《化学文摘》所收录。然而,当时的大环境不允许我们发表任何论文,除了少数几篇中文文章。

理由:这句话反映出青蒿素在传播过程中遇到的艰难。

关键句4:由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。

理由:创新研究遭遇到否定危机。

5.结合文本,总结青蒿素发展艰难的原因

①发现青蒿素的抗疟性:文献检索和实验工作的浩大,实验条件的艰苦。

②从分子到药物:药物临床实验的繁杂以及成药过程的反复验证。

③普及和传播:国内科研环境遭遇到时代的束缚,导致中国医药发展与世界的交流缺失。

④超越青蒿素:创新的实验遭到传统化学家的质疑。

6青蒿素的发现及疗效是怎样引起世界关注的?

答:①在中国科学院生物物理研究所等单位的协作下,确定了

青蒿分子的立体结构,在《科学通报》发表且被《化学文摘》收录。

②1979年,国家科学技术委员会授予屠呦呦团队“国家发明奖”,表彰青蒿素的发现。

③1981年,在疟疾化疗科学工作组第四次会议上屠呦呦作了题为《青蒿素的化学研究》的报告,这一报告在1982年公开发表。

7中医药对人类健康有哪些贡献?

答:①中医疗效好且相对安全,现在已经被欧美国家用于临床测试。

②用药品种灵活调整,剂量可酌情增减。

③中医的“活血”以缓解瘀血的核心准则在西方也得到应用。

④将中国医药的药效和血流的生物力学性质相结合,形成一个新学科“生物力药理学”。

⑤中国医药有助于战胜世上危害人类生命的疾病,提升世界人民的健康和幸福。

本文体现了作者的哪些情感?

① 对工作的热情。

在第一部分中,作者写到毕业、工作、脱产学习,“对中草药从好奇转化为热衷”。从此,在青蒿素研究的每一个阶段,作者都踏踏实实,以严谨认真的态度默默做着烦琐的工作,甚至亲身做志愿者,试验药物疗法。这种对工作的热情,对事业的执着,对科研的奉献,是科学创新的前提。

② 对战胜困难取得成就的豪情。

研究工作经历了种种困难:太多的中草药需要挑选,青蒿提取的实验结果难以重复,青蒿素的提取方法难以解决,青蒿素药物的效果不尽如人意,青蒿素的普及和传播困难重重……这些都不曾使作者沮丧和退却,反映了她战胜困难的勇气和自信。正因为经历了这么多的困难,作者才充满了成功的自豪之情,不管是文章开头写童年时没想到有一天会被人称颂,还是文末写到的梦想,都是这种自豪之情的直接体现。

③ 对团队的感激之情。

文章写青蒿素的科研工作时,时时处处不忘提到团队的作用,受命伊始有团队,临床试验有团队,普及传播有团队,研制衍生物有团队。不仅不忘自己领导的团队,第三部分中,还写了“523 项目”的大团队,文章还多处提及高校院所的作用。这体现了实事求是的精神、心底无私的胸怀,表达了作者对伙伴的感激之情。

2.本文在结构上有什么特点?试简要分析。

① 用小标题领起各部分内容,简明概括。

除第一部分外,本文用五个小标题,提纲挈领,概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。读者借助小标题就能对各部分内容、对全文内容一目了然。

② 采用了“总—分—总”、由一般到特殊、由个别到一般等顺序行文,过渡自然,条理清晰。

第二部分总写发现、提取青蒿素的经过,第三、四、五部分具体写研究工作的过程,第六部分总括中医药学的贡献,结构严谨。先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。前五部分写青蒿素的贡献,最后一部分写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

手法借鉴——引用手法

在《青蒿素:人类征服疾病的一小步》一文中,作者运用引用手法表现自己在探求青蒿素的艰难历程中,是如何实现重大突破的。在第一阶段,作者提取了380余种提取物,但经过测试,抗疟效果不佳。好容易发现青蒿提取物有一定抗疟效果,但实验结果很难重复且与文献记录相悖。在这种“山重水复疑无路”的痛苦背景下,文中引述道:“最早提到青蒿治疗疟疾的记录,出现在东晋葛洪所著的《肘后备急方》,书中有这样的记录:‘又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。’这句话让我深受启发。”作者巧妙引用典籍著作,阐述传统中医药学的重大意义及作用,材料真实可信,富有权威性,增强了文章的表现力。

引用是在说话或写作中引用公理、名言警句、经典著作、历史文献、谚语、成语、俗语、传说、古今诗文等,以此为依据,表达思想感情、证明观点的修辞方法。运用引用辞格,既可使文章言简意赅,较有权威性,有助于说理抒情,又可增加文采,增强表现力。

1.明引

引用分明引与暗引两种。明引又叫直引式,直接引用典籍文献、名言警句或诗句来阐释文章的中心,如下面的片段:在人类的语言中,有一个最神圣、最崇高、最永恒、最能超越时间和空间、具有不朽的价值的词,那就是“祖国”。屈原抱石怀沙,投身汨罗江时,想到的是祖国;陆放翁说:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”他梦魂为萦、念兹在兹的也是“祖国”;东晋道教学家、化学家、医药学家葛洪说:“烈士之爱国也如家。”所报者,也是“祖国”。对祖国,他们有着浓烈、深沉、溶解不开的爱恋。

2.暗引

(1)修饰式,即引语在文中作定语,以修饰语的形式出现。如下面的片段:从为治水患三过家门而不入的大禹到“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的屈原,从“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”的戚继光,到“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同;从“愿与人民共患难,誓将热血固神州”的朱德总司令,到“亏了我一个,幸福十亿人”的边疆卫士,真是英雄万千!他们在奉献之时,从没想过要得到什么回报,而是心甘情愿地把自己的智慧乃至生命献给了崇高的事业。

(2)镶嵌式,把引用的内容,组织进自己的叙述或议论,变成自己话语的一部分,如下面的片段:漫漫秋夜,冷冷秋风,你孤枕难眠,辗转反侧,“寒蛰不住鸣,惊回千里梦”。再回首,那携手穿行于菜花间的快乐往事;再回首,那临窗共饮酒赋诗的闲情岁月。不会忘却,“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的那场离别啊!你追忆这一切,“欲语泪先流”。你日夜盼明诚归来,相思成灰,离恨成草,以致“帘卷西风,人比黄花瘦”。姑且起身,坐于院中。折一剪红梅,可“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”。你愁了,拿来一壶水酒,可“三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急”。你“守着窗儿,独自怎生得黑”啊!你深知“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,但你也懂得“思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休”,也许,是你早已厌倦了这种离别的痛苦了吧!

(3)化用式,它不是把原句组织进自己的文章,而是将典故、故事或某种意境、片断性的镜头等组织进自己的文章,如下面的片段:诗是色彩斑斓的梦。这梦里有灞桥伤别的烟柳暮云,有鲲鹏水击三千里的羽翼,有小轩窗里默默的相对,有大漠长河的遥遥思念。诗,是一支神来之笔,勾勒鹦鹉洲上的芳草,点化二十四桥的明月,渲染香炉峰的紫烟。我爱诗,因为我难以抗拒自己的心灵在这美妙的诗行中与先哲们的心一起跳动的感觉,难以抗拒让自己忘情于呐喊者或低吟者所创设的一个个优美意境中的感觉。诗,让我体验屈夫子不能从俗的喟叹,让我领略魏武帝碣石山旁壮心不已的豪情,让我沉浸于康桥边静谧的月夜,让我品味雨巷中那份丁香似的忧伤。

分享你身边发生的或者你所了解的为中医事业发展做出重要贡献的人和事

橘井泉香

葛洪《神仙传·苏仙公传》记载:苏耽由于德行出众,在汉文帝的时受天命为天仙。苏耽在超脱凡俗时告知母亲:“明年天下将流行瘟疫,咱们家庭院中的井水和橘树能治疗瘟疫。患瘟疫的人,给他井水一升,橘叶一枚,服下就能治愈。”后来果然瘟疫肆虐,前来求取井水、橘叶的人络绎不绝,都被治愈了。于是医学史上就有了“橘井泉香”的典故。

杏林春暖

三国时有位医生叫董奉,与华佗、张仲景齐名,号称“建安三神医”。他给人治病从不收钱,但要求被治好的人每人植杏树五棵,轻病患者每人种一棵。几年后,杏树蔚然成林。董奉在此修身养性,这片杏林被称为“董仙杏林”。每逢杏熟,董奉张榜公告,凡是到此买杏者不收银钱,而是用稻谷换取。董奉又用换来的稻谷救济贫民百姓。因此,后世常用“杏林春暖”“誉满杏林”等词称颂医生医术的高明和医德高尚。

悬壶济世

《后汉书·方术列传》记载着一个传说:东汉时有个叫费长房的人,偶见街上有一卖药的老翁,悬挂着一个药葫芦兜售丸散膏丹。卖了一阵,街上行人渐渐散去,老翁就悄悄钻入葫芦之中。费长房看得真切,遂买了酒肉,恭敬地拜见老翁。后来,费长房随老翁进入葫芦十余日学得方术,返回故里时家人都以为他死了,原来已过了十余年。从此,费长房能医百病,驱瘟疫,普济众生。

一、语用小题夯基练

阅读下面的文字,完成1~3题。

很高兴在座的各位都是青年科学爱好者,作为一名老一代中药研究者,我愿意和大家分享在科学发现征途中的体会。大家知道,疟疾是困扰人类几千年的重大传染病。药物奎宁的发现,________得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的礼物。在研究最困难、最关键的时刻,________的是,古代名医葛洪有关青蒿治疗疟疾的论述给了我新的灵感和________,引导我们的研究获得突破性进展。青蒿素的发现折射出东方和西方智慧的融合,是人类征服疾病进程中的一小步。长久以来,中医药服务于中国和亚洲人民,毫无疑问,对传统医药的继续________和发扬,会让这个世界上的人们更加健康。

( )。全球性的问题并不少见,疾病威胁、气候变暖、环境污染、能源短缺、可持续发展,等等。既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣,科学工作者并为此做出努力和贡献。时代在发展,科技在创新,社会在进步,人类命运共同体需要我们为之共同奋力。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.很大程度上 额手称庆 启发 探索

B.某种意义上 额手称庆 启示 探求

C.某种意义上 振奋人心 启发 探求

D.很大程度上 振奋人心 启示 探索

解析:选D

第一组,很大程度上:在某个参照物上占的比例超过半数以上。某种意义上:是对自己下文判断范围和性质的一个界定语,即某事的发生或者某言论的发表,并非具有全部意义。结合下文语境分析,此处应指“程度”而非“意义”,应选“很大程度上”。第二组,额手称庆:额手,以手加额。把手放在额上,表示庆幸。振奋人心:使人振作奋发。结合上下文语境分析,葛洪的论述给我新的灵感是令人“振作奋发”的事,而非让人“庆幸”的事,应选“振奋人心”。第三组,“启发”着重点在“发”,是指通过一定的方式阐明事例,促使对方思考。“启示”着重点在“示”,指直接揭示事物中的道理,让人认识有所提高。结合下文“引导我们的研究获得突破性进展”看,用“启示”更妥当。第四组,探索:着重指为解决疑难问题而多方面寻求答案。探求:探索和追求,着重指追求。结合语境,选“探索”更合适。故选D。

2.下面填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.我们同呼吸,我们共命运,作为地球人,我们也面临共同的问题

B.作为地球人,我们也面临共同的问题,我们同呼吸,我们共命运

C.作为地球人,我们同呼吸,我们共命运,我们也面临共同的问题

D.作为地球人,我们也面临共同的问题,我们共命运,我们同呼吸

解析:选C 结合下文“全球性的问题并不少见”分析,前文最后一句应与“问题”相关,故排除B、D。A项,“作为地球人”放在“我们同呼吸”前语意更衔接。故选C。

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.科学工作者既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣,并为此做出努力和贡献。

B.科学工作者既要有自己的研究兴趣,也要关注人类的需求,并为此做出努力和贡献。

C.科学工作者既要为此做出努力和贡献,也要有自己的研究兴趣,并关注人类的需求。

D.科学工作者既要关注人类的需求,也要为此做出努力和贡献,并有自己的研究兴趣。

解析:选B A项,“既要关注人类的需求,也要有自己的研究兴趣”,语序不当,应按由己及人的顺序。C项、D项逻辑混乱,应按由己及人、作出贡献的顺序阐述。故选B。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])