13.1《读书:目的和前提》课件(34张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 13.1《读书:目的和前提》课件(34张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 800.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 15:25:18 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

读书:目的和前提

——黑塞

《读书:目的和前提》赫尔曼·黑塞有关读书的一篇随笔。文章认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

让我们跟随作者的笔触去感悟读书的魅力。

1.积累基础知识,理解并阐释文中的主要内容,学会筛选并整合信息,培养语言建构与运用素养。

2. 理清思路,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序,促进思维发展,培养学生思维发展与提升素养。

3.了解读书的目的和前提,树立正确的学习观,培养审美鉴赏与创造素养。

4.了解黑塞的生平及创作风格,探讨阅读经典作用,培养文化传承与理解素养。

1.戕害:严重损害;伤害。

2.卷帙(zhì):书籍(就数量而言)。

3.殊不知:①竟不知道(引述别人的意见而加以纠正)。

②竟没想到(纠正自己原先的想法)。(文中用此义)引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。

4.孜孜不倦:形容勤奋努力,不知疲倦。

5.了如指掌:好像指着自己的手掌给人看一样,形容对情况非常清楚。

6.心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

7.气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

8.望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋,抬头向上看的样子。

9.相反相成:指相反的东西有同一性。

10.各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

(一)作者:赫尔曼·黑塞简介

(Hermann Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以 小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西

斯》。

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由: “他那些灵思盎然的作

品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的

人道理想与高尚的风格” 。

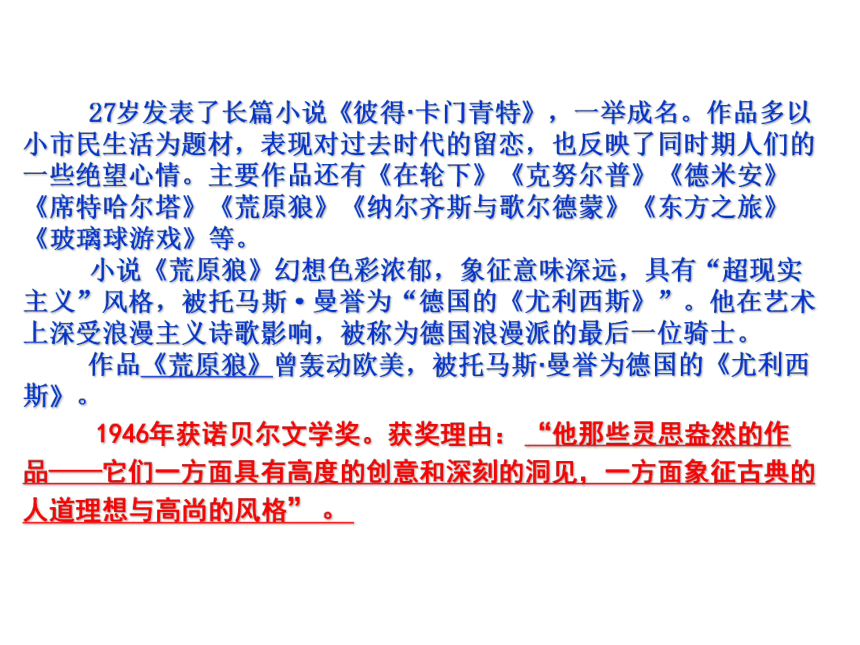

任务一:仔细阅读全文,概括段意,梳理文章结构。

第1段:论述什么是真正的修养。

第2段:研读世界文学的目的和作用。

第3段:要凭自己的爱好开始阅读。

第4段:获得教养的前提是追求个性或人格。

第5—7段:讲述自己不同时期迷恋阅读的一些情形。

第8段:批评当今一些年轻人的错误做法, 指出阅读

杰作应持的态度。

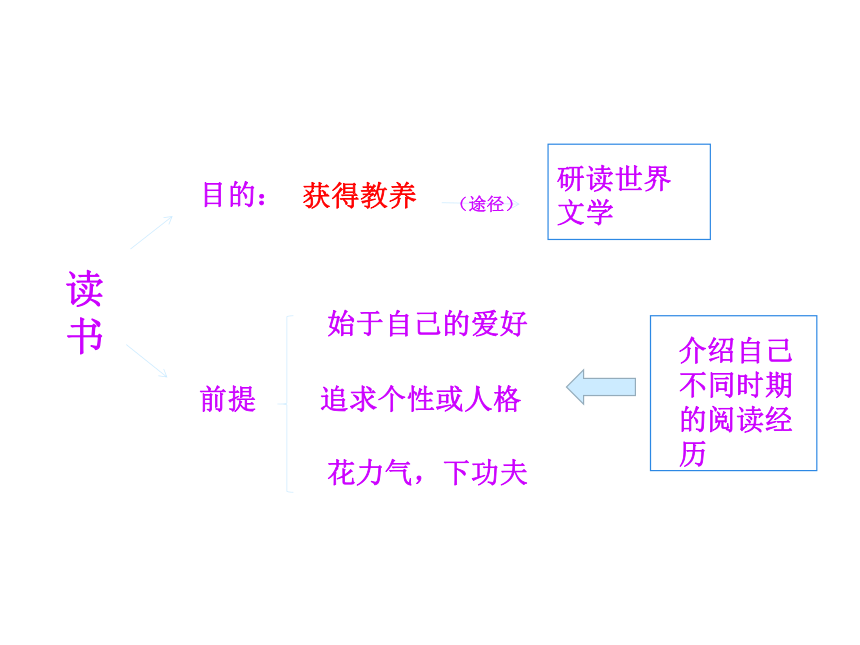

读书

目的:

前提

(途径)

研读世界文学

始于自己的爱好

追求个性或人格

花力气,下功夫

获得教养

介绍自己

不同时期

的阅读经历

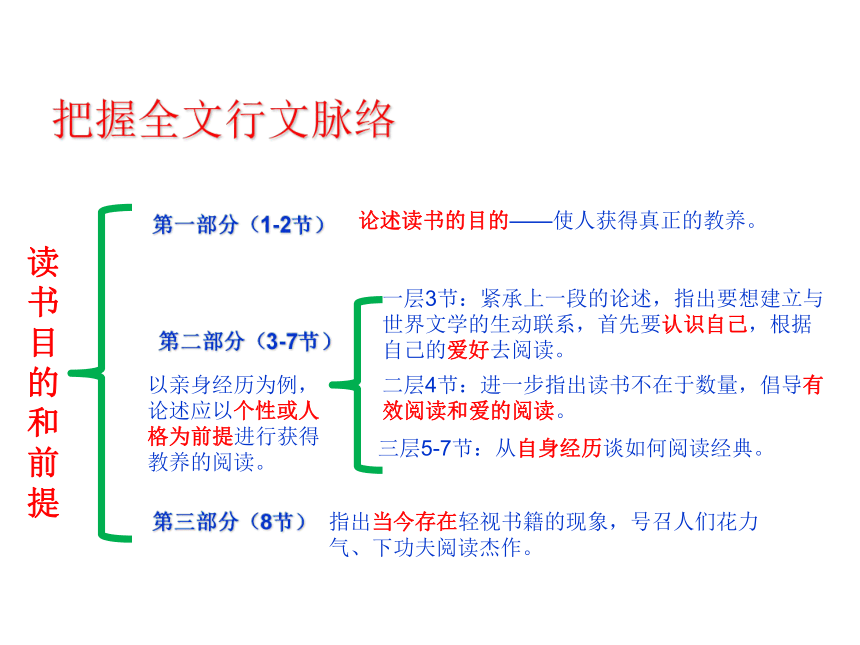

把握全文行文脉络

第一部分(1-2节)

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

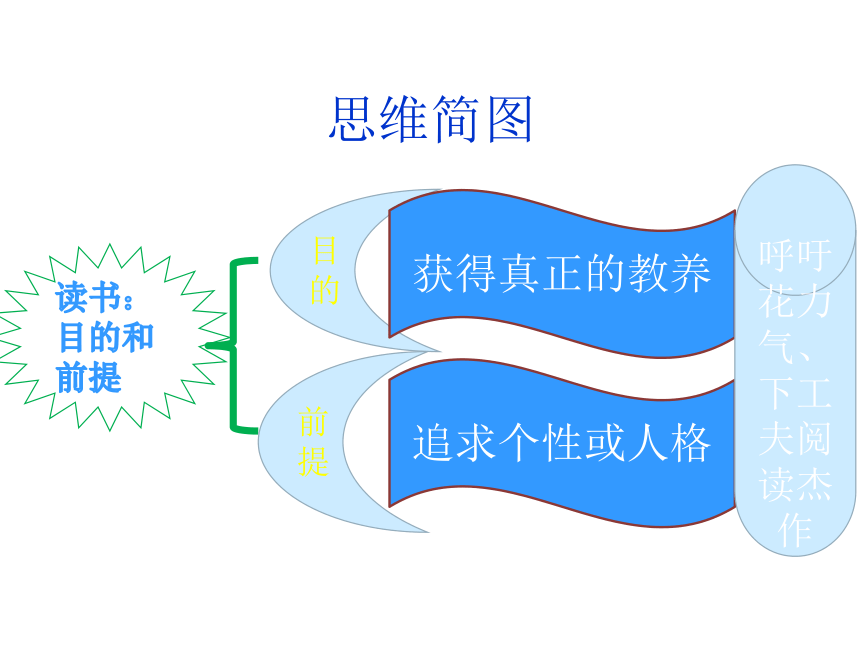

读书目的和前提

思维简图

读书:目的和前提

前提

目的

获得真正的教养

追求个性或人格

呼吁花力气、下工夫阅读杰作

任务二:再读课文,回答问题

1.研读课文第一部分:

(1)思考,作者认为什么是“真正的修养”?它的目的是什么?

明确:

“真正的修养”即“精神和心灵完善”。修养的目的是“帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”。

(2)思考,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

明确:

①作者认为获得“真正的教养”可以走不同的道路,比如参加社会实践等。

② “最重要的途径之一”,就是研读世界文学,逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

③特点:这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候走到尽头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。正因为如此,才顺势提出读杰作,选择自己喜欢的杰作。

④对我们的人生的作用:有了鲜活的意识和理解,使我们感到满足和幸福;领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系;使我们集中心智;使我们的人生充实、高尚、有意义。这些都符合“真正的教养”的内涵,说明深入研读世界文学确实是获得真正的教养的最重要的途径之一。

2.研读第二部分:

(1)思考,黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

明确:

读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

原因:

①现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

②以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

③作者的这一见解体现了以人为本的思想。

(2)作者是如何论证“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点的?

明确:

第3 段紧承前一段分析“获得教养要研读世界文学”这一问题,指出要想建立与世界文学的生动联系,读者首先要认识自己,要根据自己的兴趣阅读。第4 段又进一步指出读书不在于数量,因为“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”,确立了自己对读书前提的观点。

然后作者用第5、6 两段,以自己的读书经历为例来证明这一观点。

这样,作者先讲道理后摆事实,深入论证了“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点。

(3)作者少年时代的阅读经历给我们什么启示?

明确:

① 在图书的海洋中,只要我们去寻找,就一定会发现我们钟爱的作品或能吸引我们的内容。

② 面对巨大的“藏书室”,要根据自己的兴趣去阅读。

③ 阅读中会有很多意外的发现,这些发现会不断开拓我们的阅读视野,引领我们渐渐痴迷读书。

3. 研读第三部分:

(1)作者对读书提出了怎样的建议?

明确:

① 从自己能够理解和喜爱的作品(基础阅读)开始阅读。

② 要提高阅读的层次,读报纸和偶然得到的流行文学,无法获得真正意义上的教养,要读杰作。

③ 要认真阅读杰作,花力气、下功夫。不愿意花力气、下功夫,是因为没能正确认识读书的目的,没有认识到自我修养的追求,也不会发现杰作的价值。

任务三:赏析句子,分析作者所用到的论证方法

①“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处可到达终点却又不停歇.....”

②“读书绝不是要使我们散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虛假的慰籍来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。”

(比喻论证)

(正反对比论证)

参考提示:作者认为读书是为了“心的教养”,他倡导的是“爱的阅读”。善于读书的人,并不追求数量,而只追求心灵的获得,这是有价值的阅读。作者认为读书人要有爱的追求,要有理想,要有对知识的敬重。

任务四:理解与感受

作者认为阅读不在于数量,说“有的人一生中只读过十来本书、却仍然不失为真正的读书人”,作者倡导的是一种什么样的读书观?

1:第1自然段的作用?

明确(1)解读了什么是真正的修养以及其意义所在;

(2)引出后文的观点做下铺垫:获得真正教养的重要途径之一——研读世界文学。强调了其意义在于将自己的人生变得越来越充实、高尚,越有意义。

(3)照应了题目,读书的目的中包括获取真正的教养。

2、为什么赫尔曼·黑塞强调阅读经典作品 (第2自然段)

明确:阅读经典作品,可以领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己和整个人类之间建立起息息相关的生动联系,与人类保持一致。也使得自己的人生充实、高尚,并越来越有意义。

3:研读世界文学是获得真正教养的途径之一,该如何阅读经典?

明确(1)就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是作品中给我们留下的思想、经验和理想的巨大财富。

(2)不在于尽可能地多读、多知道,而在于我们自由的选择并完全沉浸其中的杰作,来领略人类所思、所求的广阔和丰盈,与人类保持联系与想通。

论证特点

①举例论证。文中以作者自己的读书经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。例如,第2段中“读书绝不是要使我们“散心消遣,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”,作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

③比喻论证。如第1段中“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歌,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,深入浅出地阐明了获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是短暂的功利性行为

讨论:黑塞认为读书“帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”。对于世界文学经典有人认为要“重复阅读”,要“精”读;也有人认为开卷有益,要“泛”读。你认为怎样才能有更大的收获?

示例:

观点一:

读书求知既要“精”又要“泛”。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

观点二:

学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

随笔

随笔是散文的一种,不受体裁与字数的限制,灵活多样,不拘一格。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨。因此,富有“理趣”是其突出特色。

文化经典著作推荐

《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》等。

诗歌,如毛泽东诗词,郭沫若、戴望舒、艾青、喊克家、贺敬之、郭小川等的作品;海涅、普希金、惠特曼、泰戈尔等的作品。

剧本,如关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、郭沫若《屈原》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》、莎士比亚《哈姆雷特》等。语言文学理论著作,如吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》

小说,如罗贯中《三国演义》、曹雪芹《红楼梦》、吴敬梓《儒林外史》、鲁迅《呐喊》和《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《家》、老舍《四世同堂》、沈从文《边城》、周立波《暴风骤雨》、路遥《平凡的世界》;塞万提斯《堂吉河德》、雨果《悲惨世界》、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》、狄更斯《大卫·科波菲尔》、列夫·托尔斯泰《战争与和平》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、海明威《老人与海》、莫泊桑短篇小说、契河夫短篇小说、欧·亨利短篇小说等。散文,如鲁迅杂文、朱自清散文、叶圣陶散文

以“我的读书经历”为题写一篇随笔,不少于600字。

追赶时间的人,生活就会宠爱他;放弃时间的人,生活就会冷落他.

读书:目的和前提

——黑塞

《读书:目的和前提》赫尔曼·黑塞有关读书的一篇随笔。文章认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

让我们跟随作者的笔触去感悟读书的魅力。

1.积累基础知识,理解并阐释文中的主要内容,学会筛选并整合信息,培养语言建构与运用素养。

2. 理清思路,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序,促进思维发展,培养学生思维发展与提升素养。

3.了解读书的目的和前提,树立正确的学习观,培养审美鉴赏与创造素养。

4.了解黑塞的生平及创作风格,探讨阅读经典作用,培养文化传承与理解素养。

1.戕害:严重损害;伤害。

2.卷帙(zhì):书籍(就数量而言)。

3.殊不知:①竟不知道(引述别人的意见而加以纠正)。

②竟没想到(纠正自己原先的想法)。(文中用此义)引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。

4.孜孜不倦:形容勤奋努力,不知疲倦。

5.了如指掌:好像指着自己的手掌给人看一样,形容对情况非常清楚。

6.心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

7.气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

8.望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋,抬头向上看的样子。

9.相反相成:指相反的东西有同一性。

10.各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

(一)作者:赫尔曼·黑塞简介

(Hermann Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以 小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西

斯》。

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由: “他那些灵思盎然的作

品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的

人道理想与高尚的风格” 。

任务一:仔细阅读全文,概括段意,梳理文章结构。

第1段:论述什么是真正的修养。

第2段:研读世界文学的目的和作用。

第3段:要凭自己的爱好开始阅读。

第4段:获得教养的前提是追求个性或人格。

第5—7段:讲述自己不同时期迷恋阅读的一些情形。

第8段:批评当今一些年轻人的错误做法, 指出阅读

杰作应持的态度。

读书

目的:

前提

(途径)

研读世界文学

始于自己的爱好

追求个性或人格

花力气,下功夫

获得教养

介绍自己

不同时期

的阅读经历

把握全文行文脉络

第一部分(1-2节)

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

读书目的和前提

思维简图

读书:目的和前提

前提

目的

获得真正的教养

追求个性或人格

呼吁花力气、下工夫阅读杰作

任务二:再读课文,回答问题

1.研读课文第一部分:

(1)思考,作者认为什么是“真正的修养”?它的目的是什么?

明确:

“真正的修养”即“精神和心灵完善”。修养的目的是“帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”。

(2)思考,黑塞认为获得“真正的教养”的途径有哪些?“最重要的途径之一”是什么?有什么特点?对我们的人生有什么作用?

明确:

①作者认为获得“真正的教养”可以走不同的道路,比如参加社会实践等。

② “最重要的途径之一”,就是研读世界文学,逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

③特点:这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候走到尽头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达民族的全部文学通通读完,更别提整个人类的文学了。正因为如此,才顺势提出读杰作,选择自己喜欢的杰作。

④对我们的人生的作用:有了鲜活的意识和理解,使我们感到满足和幸福;领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系;使我们集中心智;使我们的人生充实、高尚、有意义。这些都符合“真正的教养”的内涵,说明深入研读世界文学确实是获得真正的教养的最重要的途径之一。

2.研读第二部分:

(1)思考,黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

明确:

读书观:爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

原因:

①现实状况不容乐观。生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解。一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫。

②以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养。

③作者的这一见解体现了以人为本的思想。

(2)作者是如何论证“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点的?

明确:

第3 段紧承前一段分析“获得教养要研读世界文学”这一问题,指出要想建立与世界文学的生动联系,读者首先要认识自己,要根据自己的兴趣阅读。第4 段又进一步指出读书不在于数量,因为“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”,确立了自己对读书前提的观点。

然后作者用第5、6 两段,以自己的读书经历为例来证明这一观点。

这样,作者先讲道理后摆事实,深入论证了“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点。

(3)作者少年时代的阅读经历给我们什么启示?

明确:

① 在图书的海洋中,只要我们去寻找,就一定会发现我们钟爱的作品或能吸引我们的内容。

② 面对巨大的“藏书室”,要根据自己的兴趣去阅读。

③ 阅读中会有很多意外的发现,这些发现会不断开拓我们的阅读视野,引领我们渐渐痴迷读书。

3. 研读第三部分:

(1)作者对读书提出了怎样的建议?

明确:

① 从自己能够理解和喜爱的作品(基础阅读)开始阅读。

② 要提高阅读的层次,读报纸和偶然得到的流行文学,无法获得真正意义上的教养,要读杰作。

③ 要认真阅读杰作,花力气、下功夫。不愿意花力气、下功夫,是因为没能正确认识读书的目的,没有认识到自我修养的追求,也不会发现杰作的价值。

任务三:赏析句子,分析作者所用到的论证方法

①“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处可到达终点却又不停歇.....”

②“读书绝不是要使我们散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虛假的慰籍来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。”

(比喻论证)

(正反对比论证)

参考提示:作者认为读书是为了“心的教养”,他倡导的是“爱的阅读”。善于读书的人,并不追求数量,而只追求心灵的获得,这是有价值的阅读。作者认为读书人要有爱的追求,要有理想,要有对知识的敬重。

任务四:理解与感受

作者认为阅读不在于数量,说“有的人一生中只读过十来本书、却仍然不失为真正的读书人”,作者倡导的是一种什么样的读书观?

1:第1自然段的作用?

明确(1)解读了什么是真正的修养以及其意义所在;

(2)引出后文的观点做下铺垫:获得真正教养的重要途径之一——研读世界文学。强调了其意义在于将自己的人生变得越来越充实、高尚,越有意义。

(3)照应了题目,读书的目的中包括获取真正的教养。

2、为什么赫尔曼·黑塞强调阅读经典作品 (第2自然段)

明确:阅读经典作品,可以领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己和整个人类之间建立起息息相关的生动联系,与人类保持一致。也使得自己的人生充实、高尚,并越来越有意义。

3:研读世界文学是获得真正教养的途径之一,该如何阅读经典?

明确(1)就是逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是作品中给我们留下的思想、经验和理想的巨大财富。

(2)不在于尽可能地多读、多知道,而在于我们自由的选择并完全沉浸其中的杰作,来领略人类所思、所求的广阔和丰盈,与人类保持联系与想通。

论证特点

①举例论证。文中以作者自己的读书经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。例如,第2段中“读书绝不是要使我们“散心消遣,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”,作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

③比喻论证。如第1段中“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歌,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,深入浅出地阐明了获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是短暂的功利性行为

讨论:黑塞认为读书“帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”。对于世界文学经典有人认为要“重复阅读”,要“精”读;也有人认为开卷有益,要“泛”读。你认为怎样才能有更大的收获?

示例:

观点一:

读书求知既要“精”又要“泛”。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

观点二:

学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

随笔

随笔是散文的一种,不受体裁与字数的限制,灵活多样,不拘一格。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨。因此,富有“理趣”是其突出特色。

文化经典著作推荐

《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》等。

诗歌,如毛泽东诗词,郭沫若、戴望舒、艾青、喊克家、贺敬之、郭小川等的作品;海涅、普希金、惠特曼、泰戈尔等的作品。

剧本,如关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、郭沫若《屈原》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》、莎士比亚《哈姆雷特》等。语言文学理论著作,如吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》

小说,如罗贯中《三国演义》、曹雪芹《红楼梦》、吴敬梓《儒林外史》、鲁迅《呐喊》和《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《家》、老舍《四世同堂》、沈从文《边城》、周立波《暴风骤雨》、路遥《平凡的世界》;塞万提斯《堂吉河德》、雨果《悲惨世界》、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》、狄更斯《大卫·科波菲尔》、列夫·托尔斯泰《战争与和平》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、海明威《老人与海》、莫泊桑短篇小说、契河夫短篇小说、欧·亨利短篇小说等。散文,如鲁迅杂文、朱自清散文、叶圣陶散文

以“我的读书经历”为题写一篇随笔,不少于600字。

追赶时间的人,生活就会宠爱他;放弃时间的人,生活就会冷落他.

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读