第5章 生态系统 课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5章 生态系统 课后练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 157.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 20:33:43 | ||

图片预览

文档简介

第五章生态系统

一、选择题(共13题)

1.森林生态系统与草原生态系统相比较,森林生态系统( )

A.动植物种类繁多,营养结构复杂 B.动植物种类繁多,营养结构简单

C.动植物种类和营养结构单一 D.动植物种类较少,营养结构复杂

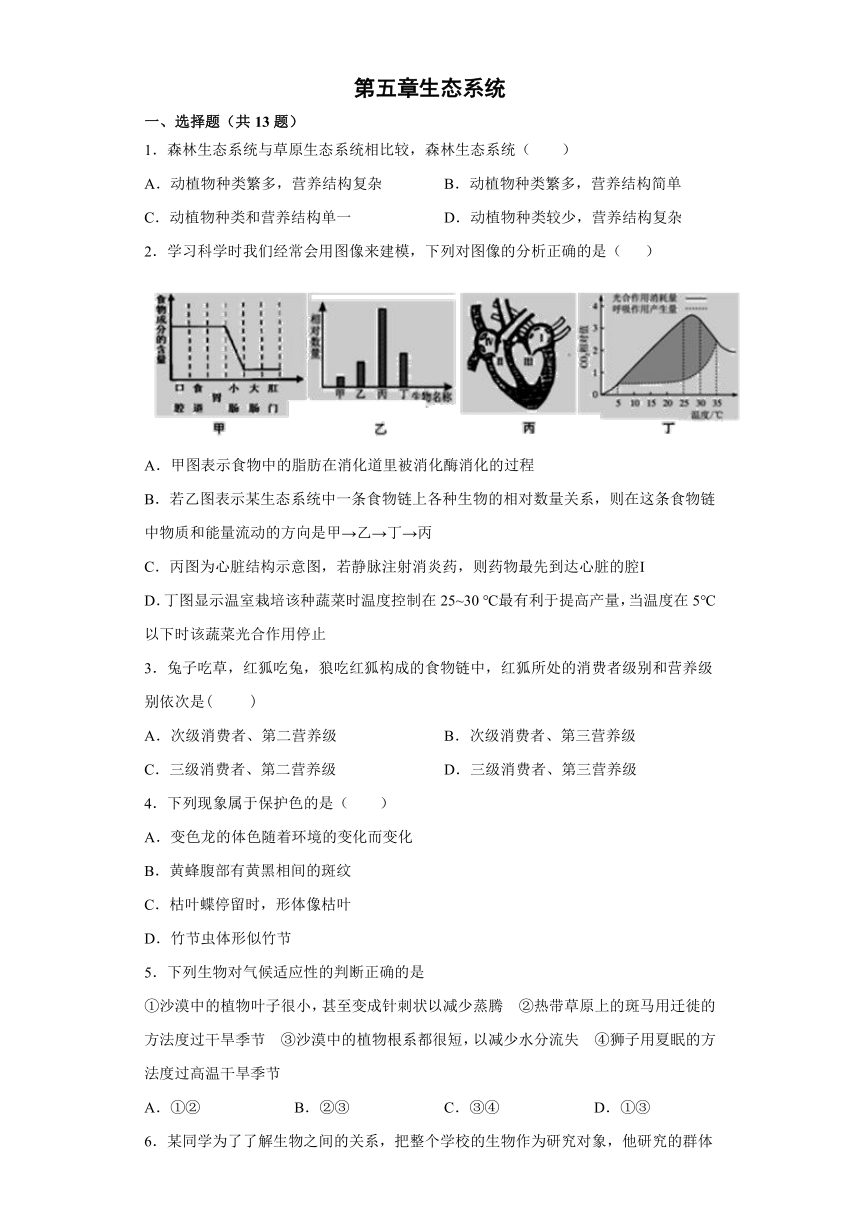

2.学习科学时我们经常会用图像来建模,下列对图像的分析正确的是( )

A.甲图表示食物中的脂肪在消化道里被消化酶消化的过程

B.若乙图表示某生态系统中一条食物链上各种生物的相对数量关系,则在这条食物链中物质和能量流动的方向是甲→乙→丁→丙

C.丙图为心脏结构示意图,若静脉注射消炎药,则药物最先到达心脏的腔Ⅰ

D.丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30 ℃最有利于提高产量,当温度在5℃以下时该蔬菜光合作用停止

3.兔子吃草,红狐吃兔,狼吃红狐构成的食物链中,红狐所处的消费者级别和营养级别依次是( )

A.次级消费者、第二营养级 B.次级消费者、第三营养级

C.三级消费者、第二营养级 D.三级消费者、第三营养级

4.下列现象属于保护色的是( )

A.变色龙的体色随着环境的变化而变化

B.黄蜂腹部有黄黑相间的斑纹

C.枯叶蝶停留时,形体像枯叶

D.竹节虫体形似竹节

5.下列生物对气候适应性的判断正确的是

①沙漠中的植物叶子很小,甚至变成针刺状以减少蒸腾 ②热带草原上的斑马用迁徙的方法度过干旱季节 ③沙漠中的植物根系都很短,以减少水分流失 ④狮子用夏眠的方法度过高温干旱季节

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.某同学为了了解生物之间的关系,把整个学校的生物作为研究对象,他研究的群体是( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.自然环境

7.仙人掌的茎肉质化,叶呈针刺状,造成这种形态变化的环境因素是 ( )

A.温度 B.水分 C.阳光 D.土壤

8.如图表示某生态系统的食物网简图,下列叙述正确的是

A.该食物网中共有五条食物链

B.最长的食物链是草→食草昆虫→青蛙→蛇

C.该食物网中的每一种生物都只位于一条食物链上

D.如果蛇遭大量捕杀,则短时间内青蛙的数量会增多

9.动物适应环境的生活方式多种多样,以下不是动物适应森林生活方式的是( )

A.肉食动物往往采用伏击的方式进行捕食

B.大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害

C.鸟类把自己的巢筑在树杈上或树洞里

D.有些动物采用隐蔽躲藏的方式来避敌害

10.某一河流生态系统的浮游植物、浮游动物、肉食小型鱼、肉食大型鱼等四类生物中,哪一类生物数量最少?( )

A.浮游植物 B.浮游动物 C.肉食小型鱼 D.肉食大型鱼

11.年复一年,森林里的落叶层并没有越积越厚的主要原因是( )

A.被人类收集走用做柴火烧掉了 B.落叶被鸟儿叼走建筑巢穴了

C.牛、羊等食草动物将其吃掉了 D.细菌和真菌逐渐将其分解了

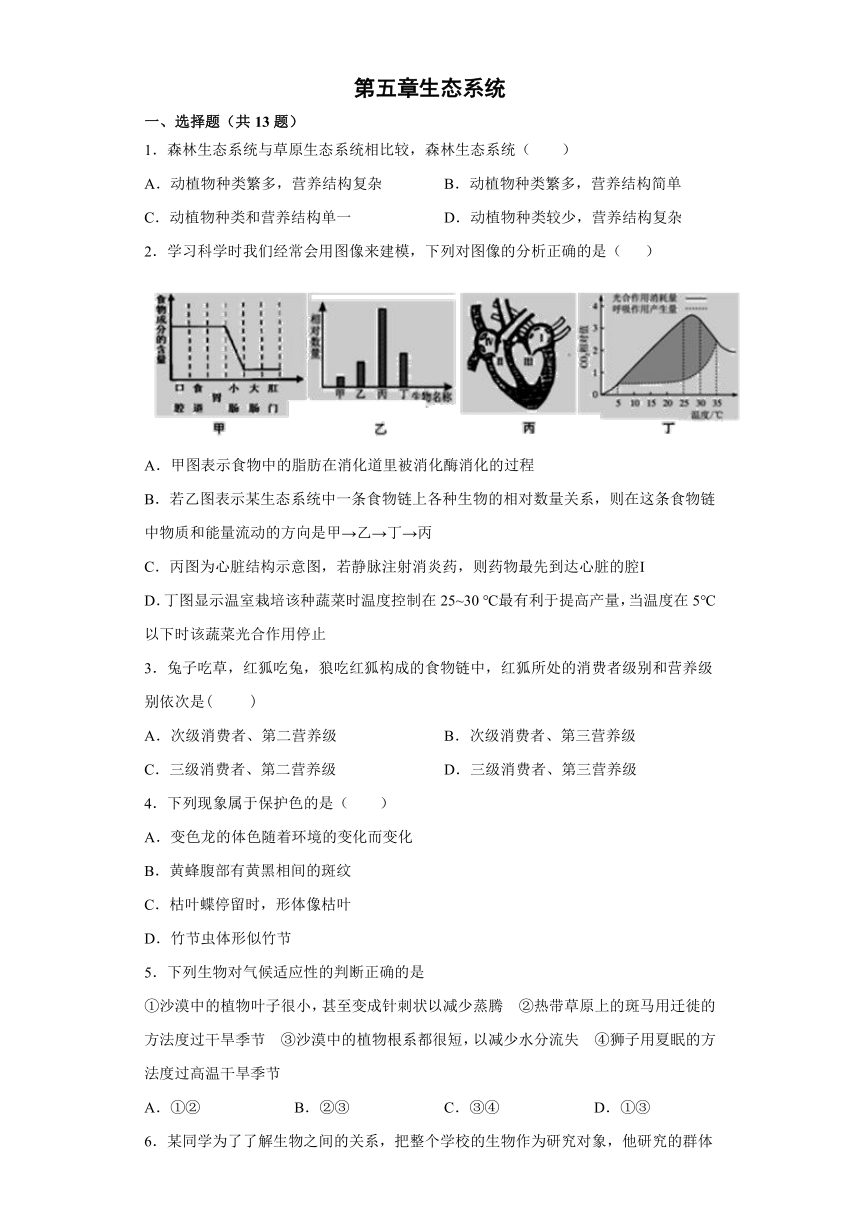

12.下列对甲乙丙丁四幅曲线图的分析,错误的是( )

A.图甲若表示人体血液流经肾脏时某物质含量的变化情况,则该物质可能时尿素

B.图乙BC段表示人体的呼气过程,此过程中肋间外肌和膈肌都处于舒张状态

C.图丙可表示植物一昼夜光合作用强度的变化,且植物积累有机物最多的是d点

D.图丁表示某食物链中草、鼠、狐三者数量关系,则A、B、C依次表示草、鼠、狐

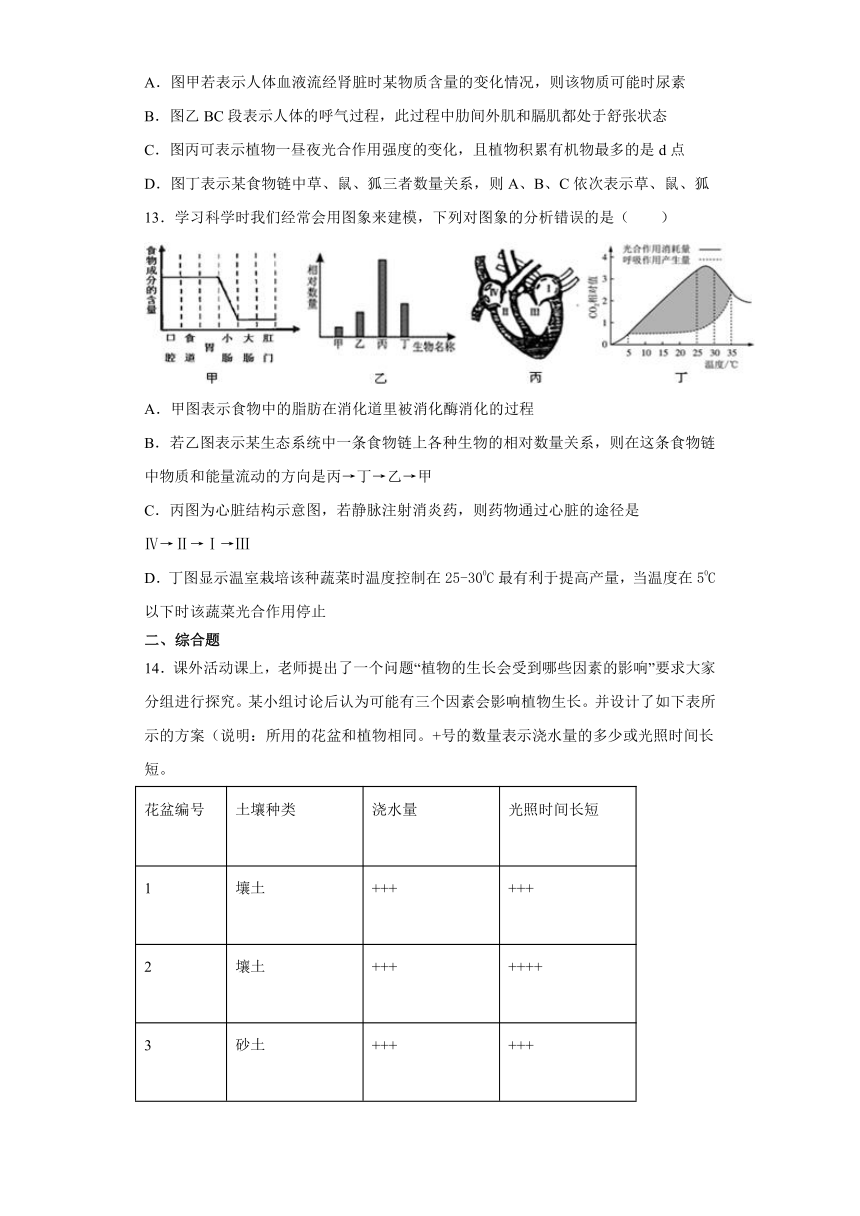

13.学习科学时我们经常会用图象来建模,下列对图象的分析错误的是( )

A.甲图表示食物中的脂肪在消化道里被消化酶消化的过程

B.若乙图表示某生态系统中一条食物链上各种生物的相对数量关系,则在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲

C.丙图为心脏结构示意图,若静脉注射消炎药,则药物通过心脏的途径是Ⅳ→Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

D.丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25-300C最有利于提高产量,当温度在50C以下时该蔬菜光合作用停止

二、综合题

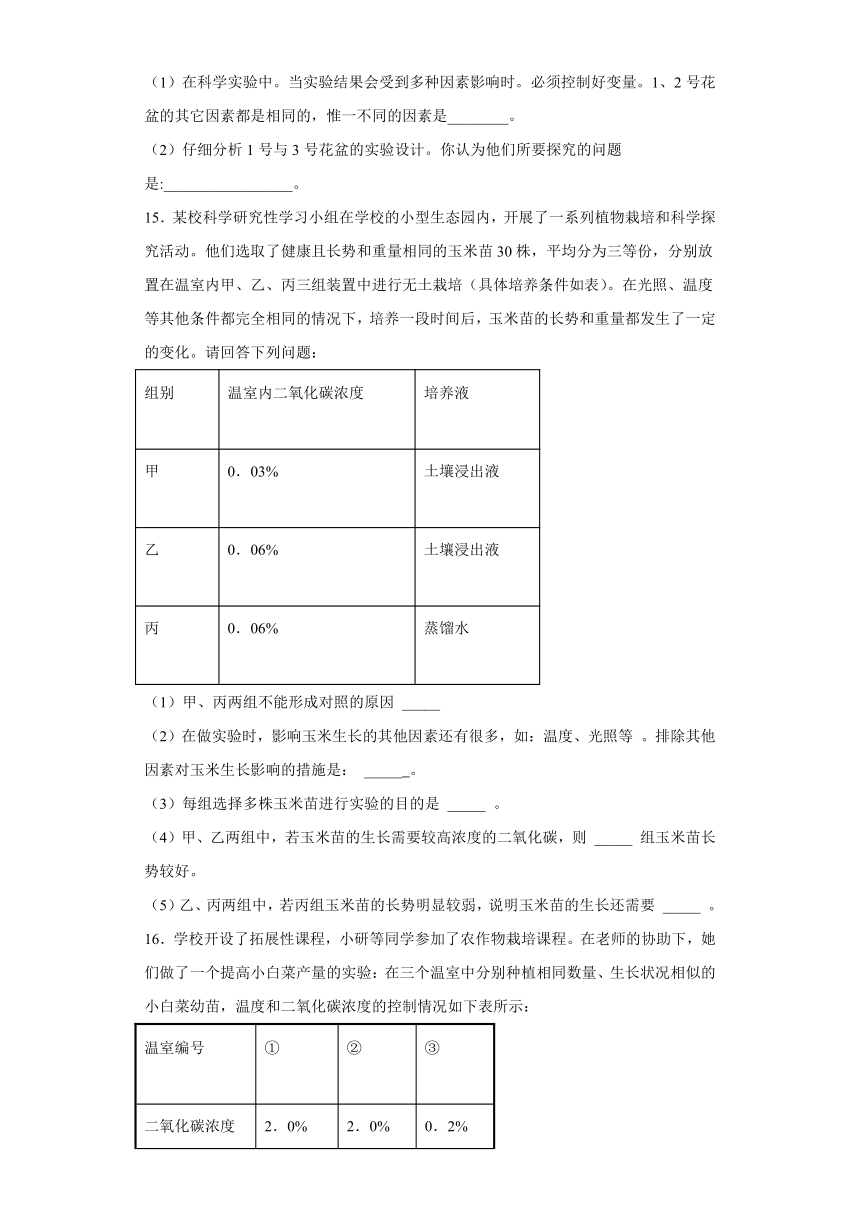

14.课外活动课上,老师提出了一个问题“植物的生长会受到哪些因素的影响”要求大家分组进行探究。某小组讨论后认为可能有三个因素会影响植物生长。并设计了如下表所示的方案(说明:所用的花盆和植物相同。+号的数量表示浇水量的多少或光照时间长短。

花盆编号

土壤种类

浇水量

光照时间长短

1

壤土

+++

+++

2

壤土

+++

++++

3

砂土

+++

+++

(1)在科学实验中。当实验结果会受到多种因素影响时。必须控制好变量。1、2号花盆的其它因素都是相同的,惟一不同的因素是________。

(2)仔细分析1号与3号花盆的实验设计。你认为他们所要探究的问题是:_________________。

15.某校科学研究性学习小组在学校的小型生态园内,开展了一系列植物栽培和科学探究活动。他们选取了健康且长势和重量相同的玉米苗30株,平均分为三等份,分别放置在温室内甲、乙、丙三组装置中进行无土栽培(具体培养条件如表)。在光照、温度等其他条件都完全相同的情况下,培养一段时间后,玉米苗的长势和重量都发生了一定的变化。请回答下列问题:

组别

温室内二氧化碳浓度

培养液

甲

0.03%

土壤浸出液

乙

0.06%

土壤浸出液

丙

0.06%

蒸馏水

(1)甲、丙两组不能形成对照的原因 _____

(2)在做实验时,影响玉米生长的其他因素还有很多,如:温度、光照等 。排除其他因素对玉米生长影响的措施是: _____ 。

(3)每组选择多株玉米苗进行实验的目的是 _____ 。

(4)甲、乙两组中,若玉米苗的生长需要较高浓度的二氧化碳,则 _____ 组玉米苗长势较好。

(5)乙、丙两组中,若丙组玉米苗的长势明显较弱,说明玉米苗的生长还需要 _____ 。

16.学校开设了拓展性课程,小研等同学参加了农作物栽培课程。在老师的协助下,她们做了一个提高小白菜产量的实验:在三个温室中分别种植相同数量、生长状况相似的小白菜幼苗,温度和二氧化碳浓度的控制情况如下表所示:

温室编号

①

②

③

二氧化碳浓度

2.0%

2.0%

0.2%

温度

20℃

15℃

15℃

(1)如果要研究温度对小白菜产量的影响,应选择 (填序号)两组进行对照实验。

(2)种植一段时间后,观察到第②组小白菜比第③组长得茂盛,由此可以说明: 。

(3)栽培植物的产量还可能与哪些因素有关?请你提出另外一种猜想: 。

17.模型是人们为了某种特定目的而对认识的对象所做的一种简化的概括性描述.请根据如图所示模型回答下列问题:

(1)若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A、C分别表示:_________、__________

(2)若甲模型表示食物网,则此食物网中含有____条食物链;根据生态系统中能量流动的特点可知,储存能量最多的是______(选填“A”、“B”或“C”).

(3)若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示__________

18.2019年1月15日,随嫦娥四号登录月球背面的生物科普试验载荷(如图)中,棉花种子成功发芽。

(1)载荷罐搭载有棉花、油菜、马铃薯、拟南芥、酵母菌和果蝇等六种生物,还有18毫升水、土壤和空气等,共同组成了一个微型,其稳定性较低的原因是_____________。

(2)本次搭载的生物物种经历了严格筛选,其中马铃薯可作为人类在太空生存的主食,主要原因是_____________。将带芽的马铃薯小块种植在土壤中,可长成植株,这种繁殖方式的优点是_____________。

19.模型是人们为了某种特定目的而对认识的对象所做的一种简化的概括性描述.请根据如图所示模型回答下列问题:

(1)若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A、C分别表示:_________、__________

(2)若甲模型表示食物网,则此食物网中含有____条食物链;根据生态系统中能量流动的特点可知,储存能量最多的是______(选填“A”、“B”或“C”).

(3)若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示__________

参考答案

1.A

【解析】

试题分析:森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统,其主要特点是:动植物种类繁多,营养结构复杂,能够长期处于比较稳定的状态。而草原生态系统中,植物以草本植物为主,由 于干旱少雨,动植物种类较少,动物类群常发生剧烈变化。

2.A

【分析】

从口腔开始,口腔的唾液淀粉酶将淀粉转化成麦芽糖,胃中的胃液初步消化蛋白质,小肠中有肠液、胰液、胆汁,消化糖类、蛋白质和脂肪。

蛋白质分解成氨基酸,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,脂肪分解成甘油和脂肪酸。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

心脏的结构为:Ⅰ左心房;Ⅲ左心室;Ⅱ右心室;Ⅳ右心房。植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

【详解】

A、脂肪只有在小肠内多种消化酶的作用下才能被消化,在口腔和胃内都不能被消化,故A正确;

B、生态系统中能量流动的特点是单向流动,逐级递减的,营养级越高,数量越少;营养级越低,数量越多,所以在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲,B错误;

C、血液循环路线为:右手臂静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→头部毛细血管→病灶。所以药物通过心脏的途径是右心房→右心室→左心房→左心室。C错误;

D、丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30℃最有利于提高产量,当温度在5℃以下时该蔬菜光合作用减弱并不是停止,D错误。

故选A。

3.B

【解析】

兔是初级消费者,是第二营养级;狐是次级消费者、第三营养级。

4.A

【分析】

(1)适者生存,生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。动物在形态、结构、生理和行为等方面也有许多适应性特征,又能影响环境。

(2)保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如避役的体色随环境而改变,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

【详解】

A.变色龙体色随环境变化而变化,属于保护色。

B.警戒色可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。黄蜂腹部具有黄黑相间的条纹目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

C.枯叶蝶停留时体形象枯叶,属于拟态行为。

D.拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种。有的动物形态和环境相似如竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离,属于拟态。

故选A。

5.A

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。生物对环境的适应既有普遍性,又有相对性。生物都生活在非常复杂的环境中,时刻受到环境中各种生态因素的影响。生物只有适应环境才能生存繁衍,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了,这就是适应的普遍性。

【详解】

生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物,生物与环境相互联系和制约。①沙漠中的植物叶子很小,甚至变成针刺状以减少蒸腾,减少对水分的散失,是对气候的适应。②热带草原上的斑马用迁徙的方法度过干旱季节,有利于适应生存的环境,这是对气候的适应。③沙漠中的植物根系都很短,以减少水分流失,这是对水环境的适应。④狮子用夏眠的方法度过高温干旱季节,这是对环境的适应。故选A。

6.B

【分析】

(1)种群是指一片区域中同种生物的所有个体,比如一片森林中的所有猕猴,一个池塘里的所有草鱼;

(2)在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统,它包括生物部分和非生物部分;

(3)而群落是指同一时间内聚集在同一片区域的所有生物的集合,包括这片区域的所有植物、动物和微生物,比如一片森林里的所有生物。

【详解】

据分析可见:群落是指同一时间内聚集在同一片区域的所有生物的集合,包括这片区域的所有植物、动物和微生物,比如一片森林里的所有生物。可见学校内的所有生物构成群落。

故选B。

7.B

【分析】

环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

【详解】

环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布,沙漠中的仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境;在温暖潮湿的环境,由于仙人掌的叶片退化成刺,空气湿度又大,仙人掌的蒸腾作用较弱,影响了水的吸收和水分无机盐的运输,从而导致生长不良。故选B。

8.D

【分析】

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。(3)生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。

【详解】

图中共有4条食物链:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰;草→兔→鹰,A错误;根据选项A的解答可知:其中最长的食物链是:草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰,B错误;有些生物可以捕食多种生物,可以位于多条食物链上,C错误;如果蛇被大量捕杀,那么短时间内,青蛙会因天敌数量减少而数量会增加,D正确。

9.B

【解析】

试题分析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.肉食动物往往采用伏击的方式进行捕食、鸟类把自己的巢筑在树杈上或树洞里、有些动物采用隐蔽躲藏的方式来避敌害,这些都是与适应森林环境的生活方式;而大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害是与草原环境或沙漠环境或平原环境相适应的.森林里树木众多,土壤中树根遍布,不利于挖洞,又有高达树木遮挡或密集灌木丛遮挡便于隐蔽,不用挖洞.因此大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害不是动物适应森林生活方式.

故选B.

10.D

【解析】

试题分析:生态系统是指一定的区域内生物与环境之间形成的统一整体,由生物部分(生产者、消费者、分解者)和非生物因素组成,生产者主要是指绿色植物能够进行光合作用,制造有机物,给植物和动物提供物质和能量;消费者主要是指动物和人,直接或间接以绿色植物为食;分解者主要是指细菌和真菌,分解动物植物的遗体或是遗迹;非生物因素是指阳光、空气、水分、土壤、温度和湿度等。食物链是生态系统中生产者和消费者,消费者和消费者之间因捕食系形成的链状联系,许多条食物链就形成了食物网,一般食物链的起点是生产者,向后是初级消费者,次级消费者等,至少由2—3个环节组成,在食物链中起点生产者,生物数量最多,越向后生物的数量越少。图中可以看出浮游植物是生产者,数量最多,其次是浮游动物,肉食小型鱼和肉食大型备,越到后面生物数量最少。故选A。

11.D

【解析】

试题分析:生态系统由非生物成分和生物成分组成,其中生物成分包括生产者、消费者和分解者,其中分解者的主要作用是将动植物遗体中的有机物分解为无机物,促进自然界中的物质循环,森林里的落叶层并没有越积越厚的主要原因是细菌和真菌的分解作用,故选D。

12.A

【分析】

吸气时,膈肌收缩,胸廓上下径增大,胸廓扩大,肺扩张,肺内气压低于大气压,外界气体入肺,完成吸气;呼气时,膈肌舒张,胸廓上下径缩小,胸廓缩小,肺缩小,肺内气压大于外界气压,肺内的气体排出体外,完成呼气。肾脏是形成尿的器官,肾单位是肾脏的结构和功能的基本单位,由肾小球、肾小囊和肾小管组成;尿的形成过程包括滤过、重吸收两生理过程。绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气的过程叫光合作用。食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【详解】

图甲曲线表示人体血液流过肾脏后某物质含量的变化情况,则该物质可能是葡萄糖,不可能是尿素,因为血液流经肾脏后一部分尿素随尿液排出,最终血液中的尿素会减少,故A不符合题意;图乙是人体呼吸时肺内气压与外界气压差的变化曲线,BC段表示肺内气压升高,完成呼气,故B不符合题意;丙表示植物一昼夜CO2吸收和释放的相对含量变化,植物积累有机物最多的是d点,进行了一天的光合作用,积累有机物最多,故C不符合题意;

丁表示某生态系统中草、鼠、狐三种生物间的关系,存在的食物链是草→鼠→狐,它们的数量和所占比例处于一个相对稳定的状态,食物链上,由于能量流动逐级递减,因此,随着营养级的升高,生物的数量越来越少。图中,A表示草,数量最多,B表示鼠,是初级消费者,数量比生产者少,C表示狐,是次级消费者,数量最少,故D符合题意。故选A。

13.D

【分析】

(1)从口腔开始,口腔的唾液淀粉酶将淀粉转化成麦芽糖,胃中的胃液初步消化蛋白质,小肠中有肠液、胰液、胆汁,消化糖类、蛋白质和脂肪。

(2)蛋白质分解成氨基酸,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,脂肪分解成甘油和脂肪酸。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

(3)心脏的结构为:Ⅰ左心房;Ⅲ左心室;Ⅱ右心室;Ⅳ右心房。

(4)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

【详解】

A、脂肪只有在小肠内多种消化酶的作用下才能被消化,在口腔和胃内都不能被消化,故A正确。

B、生态系统中能量流动的特点是单向流动,逐级递减的,营养级越高,数量越少;营养级越低,数量越多,所以在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲,故B正确。

C、血液循环路线为:右手臂静脉→上腔静脉→左心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→头部毛细血管→病灶.所以药物通过心脏的途径是右心房→右心室→左心房→左心室,C正确。

D、丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30℃最有利于提高产量,当温度低于25℃,或高于30℃时,光合作用下降,并不是停止,D错误。

14.(1)光照时间(2)土壤种类对植物生长的影响

【分析】

植物的生长会受到很多因素的影响,本题从土壤种类、浇水量、光照时间长短等方面进行了探究实验的设计,设计实验方案时对变量的控制,是实验成功的关键。

【详解】

(1)分析1号2号花盆,土壤种类和浇水量相同,光照时间不同。

(2)分析1号和3号花盆,浇水量和光照时间相同,不同的是1号是壤土,3号是沙土,所以想探究的问题是土壤种类对植物生长的影响。

15.变量不唯一 其他因素都相同 避免偶然因素 乙 无机盐

【详解】

(1)从给出的三组实验组中,根据变量的唯一性,可以看出有两组对照组,甲和乙是以二氧化碳浓度为唯一变量的对照组,乙和丙是以土壤中的无机盐为唯一变量的对照组.甲和丙由于同时存在两个变量,所以不为对照组.

(2)在做实验时,影响玉米生长的其他因素还有很多,如:温度、光照等.排除其他因素对玉米生长影响的措施是其他因素都相同.

(3)如果在实验中都用一棵玉米苗,则会有很大的偶然性,使实验结果不可靠,选择多株玉米苗进行实验就是为了避免偶然性,使结果更准确.

(4)甲玉米与乙玉米是以二氧化碳浓度为唯一变量的对照组,其它的条件均相同.由于乙玉米的二氧化碳的浓度比甲玉米的二氧化碳浓度高,玉米进行光合作用原料之一是二氧化碳,原料增多,有机物就会制造的多,故实验的结果是乙玉米苗比甲玉米苗长得快.

(5)无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物需要最多的是含氮、磷、钾的无机盐.乙和丙是以土壤中的无机盐为唯一变量的对照组,从而说明植物的生长需要无机盐.

16.(1)①②

(2)在温度相同的情况下,二氧化碳浓度越高,小白菜的产量就越高

(3)水分;阳光;肥力等(一点即可)

【分析】

该实验以温度、二氧化碳的浓度为变量设置了两组对照实验:①与②以温度为变量构成一组对照实验;②与③以二氧化碳的浓度为变量构成一组对照实验。

【详解】

(1)要探究温度对大白菜产量的影响,就要以温度为变量设置对照实验,因此应选择表中的①②两组进行对照实验。

(2)②③组的温度一样,二氧化碳浓度不一样,第②组大白菜比第③组长得茂盛,可以说明:在温度相同的情况下,二氧化碳浓度越高,栽培大白菜的产量就越高。

(3)增加农作物的产量可以想办法促进光合作用,植物的光合作用除了和温度、二氧化碳浓度有关外,也与光照强度有关系,因此还可以提出另外一种猜想:栽培植物的产量还可能与光照强度有关。

17.生产者 分解者 2 A 受精卵

【分析】

食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。

【详解】

(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。因此,若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A是生产者,B、C是消费者。

(2)食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。若甲模型表示食物网,则此食物网中含有2条食物链:即A→B→C,A→C。生态系统中的能量是沿食物链和食物网流动的,能量在沿食物链的流动过程中是逐级递减的、单向的、并且是不循环。根据生态系统中能量流动的这一规律,可知图中个体数量最多的,储存的能量最多的是A生产者。

(3)青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示受精卵。

18.生态系统 生物种类少,结构简单,成分单一 马铃薯富含淀粉,糖类是供能的主要物质;繁殖速度快,可保持亲本的优良性状。

【分析】

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。食物中含有六大类营养物质:蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐,每一类营养物质都是人体所必需的。无性生殖的关键在于没有两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的方式,如嫁接、扦插、压条、克隆、组织培养等。

【详解】

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,反之,调节能力就小。因此,载荷罐搭载有棉花、油菜、马铃薯、拟南芥、酵母菌和果蝇等六种生物,还有18毫升水、土壤和空气等,共同组成了一个微型生态系统,其稳定性较低的原因是生物种类少,结构简单,成分单一。

(2)食物中含有六大类营养物质:蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐,每一类营养物质都是人体所必需的。无性生殖的优点有有利于植物快速、大量繁殖;有利于保持优良的品种;能防止植物受到虫害干扰。因此,本次搭载的生物物种经历了严格筛选,其中马铃薯可作为人类在太空生存的主食,主要原因是马铃薯富含淀粉,糖类是供能的主要物质。将带芽的马铃薯小块种植在土壤中,可长成植株,属于无性繁殖,这种繁殖方式的优点是繁殖速度快,可保持亲本的优良性状。

19.生产者 分解者 2 A 受精卵

【分析】

食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。

【详解】

(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。因此,若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A是生产者,B、C是消费者。

(2)食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。若甲模型表示食物网,则此食物网中含有2条食物链:即A→B→C,A→C。生态系统中的能量是沿食物链和食物网流动的,能量在沿食物链的流动过程中是逐级递减的、单向的、并且是不循环。根据生态系统中能量流动的这一规律,可知图中个体数量最多的,储存的能量最多的是A生产者。

(3)青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示受精卵。

一、选择题(共13题)

1.森林生态系统与草原生态系统相比较,森林生态系统( )

A.动植物种类繁多,营养结构复杂 B.动植物种类繁多,营养结构简单

C.动植物种类和营养结构单一 D.动植物种类较少,营养结构复杂

2.学习科学时我们经常会用图像来建模,下列对图像的分析正确的是( )

A.甲图表示食物中的脂肪在消化道里被消化酶消化的过程

B.若乙图表示某生态系统中一条食物链上各种生物的相对数量关系,则在这条食物链中物质和能量流动的方向是甲→乙→丁→丙

C.丙图为心脏结构示意图,若静脉注射消炎药,则药物最先到达心脏的腔Ⅰ

D.丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30 ℃最有利于提高产量,当温度在5℃以下时该蔬菜光合作用停止

3.兔子吃草,红狐吃兔,狼吃红狐构成的食物链中,红狐所处的消费者级别和营养级别依次是( )

A.次级消费者、第二营养级 B.次级消费者、第三营养级

C.三级消费者、第二营养级 D.三级消费者、第三营养级

4.下列现象属于保护色的是( )

A.变色龙的体色随着环境的变化而变化

B.黄蜂腹部有黄黑相间的斑纹

C.枯叶蝶停留时,形体像枯叶

D.竹节虫体形似竹节

5.下列生物对气候适应性的判断正确的是

①沙漠中的植物叶子很小,甚至变成针刺状以减少蒸腾 ②热带草原上的斑马用迁徙的方法度过干旱季节 ③沙漠中的植物根系都很短,以减少水分流失 ④狮子用夏眠的方法度过高温干旱季节

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.某同学为了了解生物之间的关系,把整个学校的生物作为研究对象,他研究的群体是( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.自然环境

7.仙人掌的茎肉质化,叶呈针刺状,造成这种形态变化的环境因素是 ( )

A.温度 B.水分 C.阳光 D.土壤

8.如图表示某生态系统的食物网简图,下列叙述正确的是

A.该食物网中共有五条食物链

B.最长的食物链是草→食草昆虫→青蛙→蛇

C.该食物网中的每一种生物都只位于一条食物链上

D.如果蛇遭大量捕杀,则短时间内青蛙的数量会增多

9.动物适应环境的生活方式多种多样,以下不是动物适应森林生活方式的是( )

A.肉食动物往往采用伏击的方式进行捕食

B.大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害

C.鸟类把自己的巢筑在树杈上或树洞里

D.有些动物采用隐蔽躲藏的方式来避敌害

10.某一河流生态系统的浮游植物、浮游动物、肉食小型鱼、肉食大型鱼等四类生物中,哪一类生物数量最少?( )

A.浮游植物 B.浮游动物 C.肉食小型鱼 D.肉食大型鱼

11.年复一年,森林里的落叶层并没有越积越厚的主要原因是( )

A.被人类收集走用做柴火烧掉了 B.落叶被鸟儿叼走建筑巢穴了

C.牛、羊等食草动物将其吃掉了 D.细菌和真菌逐渐将其分解了

12.下列对甲乙丙丁四幅曲线图的分析,错误的是( )

A.图甲若表示人体血液流经肾脏时某物质含量的变化情况,则该物质可能时尿素

B.图乙BC段表示人体的呼气过程,此过程中肋间外肌和膈肌都处于舒张状态

C.图丙可表示植物一昼夜光合作用强度的变化,且植物积累有机物最多的是d点

D.图丁表示某食物链中草、鼠、狐三者数量关系,则A、B、C依次表示草、鼠、狐

13.学习科学时我们经常会用图象来建模,下列对图象的分析错误的是( )

A.甲图表示食物中的脂肪在消化道里被消化酶消化的过程

B.若乙图表示某生态系统中一条食物链上各种生物的相对数量关系,则在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲

C.丙图为心脏结构示意图,若静脉注射消炎药,则药物通过心脏的途径是Ⅳ→Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

D.丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25-300C最有利于提高产量,当温度在50C以下时该蔬菜光合作用停止

二、综合题

14.课外活动课上,老师提出了一个问题“植物的生长会受到哪些因素的影响”要求大家分组进行探究。某小组讨论后认为可能有三个因素会影响植物生长。并设计了如下表所示的方案(说明:所用的花盆和植物相同。+号的数量表示浇水量的多少或光照时间长短。

花盆编号

土壤种类

浇水量

光照时间长短

1

壤土

+++

+++

2

壤土

+++

++++

3

砂土

+++

+++

(1)在科学实验中。当实验结果会受到多种因素影响时。必须控制好变量。1、2号花盆的其它因素都是相同的,惟一不同的因素是________。

(2)仔细分析1号与3号花盆的实验设计。你认为他们所要探究的问题是:_________________。

15.某校科学研究性学习小组在学校的小型生态园内,开展了一系列植物栽培和科学探究活动。他们选取了健康且长势和重量相同的玉米苗30株,平均分为三等份,分别放置在温室内甲、乙、丙三组装置中进行无土栽培(具体培养条件如表)。在光照、温度等其他条件都完全相同的情况下,培养一段时间后,玉米苗的长势和重量都发生了一定的变化。请回答下列问题:

组别

温室内二氧化碳浓度

培养液

甲

0.03%

土壤浸出液

乙

0.06%

土壤浸出液

丙

0.06%

蒸馏水

(1)甲、丙两组不能形成对照的原因 _____

(2)在做实验时,影响玉米生长的其他因素还有很多,如:温度、光照等 。排除其他因素对玉米生长影响的措施是: _____ 。

(3)每组选择多株玉米苗进行实验的目的是 _____ 。

(4)甲、乙两组中,若玉米苗的生长需要较高浓度的二氧化碳,则 _____ 组玉米苗长势较好。

(5)乙、丙两组中,若丙组玉米苗的长势明显较弱,说明玉米苗的生长还需要 _____ 。

16.学校开设了拓展性课程,小研等同学参加了农作物栽培课程。在老师的协助下,她们做了一个提高小白菜产量的实验:在三个温室中分别种植相同数量、生长状况相似的小白菜幼苗,温度和二氧化碳浓度的控制情况如下表所示:

温室编号

①

②

③

二氧化碳浓度

2.0%

2.0%

0.2%

温度

20℃

15℃

15℃

(1)如果要研究温度对小白菜产量的影响,应选择 (填序号)两组进行对照实验。

(2)种植一段时间后,观察到第②组小白菜比第③组长得茂盛,由此可以说明: 。

(3)栽培植物的产量还可能与哪些因素有关?请你提出另外一种猜想: 。

17.模型是人们为了某种特定目的而对认识的对象所做的一种简化的概括性描述.请根据如图所示模型回答下列问题:

(1)若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A、C分别表示:_________、__________

(2)若甲模型表示食物网,则此食物网中含有____条食物链;根据生态系统中能量流动的特点可知,储存能量最多的是______(选填“A”、“B”或“C”).

(3)若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示__________

18.2019年1月15日,随嫦娥四号登录月球背面的生物科普试验载荷(如图)中,棉花种子成功发芽。

(1)载荷罐搭载有棉花、油菜、马铃薯、拟南芥、酵母菌和果蝇等六种生物,还有18毫升水、土壤和空气等,共同组成了一个微型,其稳定性较低的原因是_____________。

(2)本次搭载的生物物种经历了严格筛选,其中马铃薯可作为人类在太空生存的主食,主要原因是_____________。将带芽的马铃薯小块种植在土壤中,可长成植株,这种繁殖方式的优点是_____________。

19.模型是人们为了某种特定目的而对认识的对象所做的一种简化的概括性描述.请根据如图所示模型回答下列问题:

(1)若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A、C分别表示:_________、__________

(2)若甲模型表示食物网,则此食物网中含有____条食物链;根据生态系统中能量流动的特点可知,储存能量最多的是______(选填“A”、“B”或“C”).

(3)若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示__________

参考答案

1.A

【解析】

试题分析:森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统,其主要特点是:动植物种类繁多,营养结构复杂,能够长期处于比较稳定的状态。而草原生态系统中,植物以草本植物为主,由 于干旱少雨,动植物种类较少,动物类群常发生剧烈变化。

2.A

【分析】

从口腔开始,口腔的唾液淀粉酶将淀粉转化成麦芽糖,胃中的胃液初步消化蛋白质,小肠中有肠液、胰液、胆汁,消化糖类、蛋白质和脂肪。

蛋白质分解成氨基酸,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,脂肪分解成甘油和脂肪酸。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

心脏的结构为:Ⅰ左心房;Ⅲ左心室;Ⅱ右心室;Ⅳ右心房。植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

【详解】

A、脂肪只有在小肠内多种消化酶的作用下才能被消化,在口腔和胃内都不能被消化,故A正确;

B、生态系统中能量流动的特点是单向流动,逐级递减的,营养级越高,数量越少;营养级越低,数量越多,所以在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲,B错误;

C、血液循环路线为:右手臂静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→头部毛细血管→病灶。所以药物通过心脏的途径是右心房→右心室→左心房→左心室。C错误;

D、丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30℃最有利于提高产量,当温度在5℃以下时该蔬菜光合作用减弱并不是停止,D错误。

故选A。

3.B

【解析】

兔是初级消费者,是第二营养级;狐是次级消费者、第三营养级。

4.A

【分析】

(1)适者生存,生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。动物在形态、结构、生理和行为等方面也有许多适应性特征,又能影响环境。

(2)保护色动物外表颜色与周围环境相类似,如避役的体色随环境而改变,目的是为了与环境颜色一致,避免敌害发现,属于保护色。

【详解】

A.变色龙体色随环境变化而变化,属于保护色。

B.警戒色可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。黄蜂腹部具有黄黑相间的条纹目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

C.枯叶蝶停留时体形象枯叶,属于拟态行为。

D.拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种。有的动物形态和环境相似如竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离,属于拟态。

故选A。

5.A

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。生物对环境的适应既有普遍性,又有相对性。生物都生活在非常复杂的环境中,时刻受到环境中各种生态因素的影响。生物只有适应环境才能生存繁衍,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了,这就是适应的普遍性。

【详解】

生物影响环境,生物适应环境,环境影响生物,生物与环境相互联系和制约。①沙漠中的植物叶子很小,甚至变成针刺状以减少蒸腾,减少对水分的散失,是对气候的适应。②热带草原上的斑马用迁徙的方法度过干旱季节,有利于适应生存的环境,这是对气候的适应。③沙漠中的植物根系都很短,以减少水分流失,这是对水环境的适应。④狮子用夏眠的方法度过高温干旱季节,这是对环境的适应。故选A。

6.B

【分析】

(1)种群是指一片区域中同种生物的所有个体,比如一片森林中的所有猕猴,一个池塘里的所有草鱼;

(2)在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统,它包括生物部分和非生物部分;

(3)而群落是指同一时间内聚集在同一片区域的所有生物的集合,包括这片区域的所有植物、动物和微生物,比如一片森林里的所有生物。

【详解】

据分析可见:群落是指同一时间内聚集在同一片区域的所有生物的集合,包括这片区域的所有植物、动物和微生物,比如一片森林里的所有生物。可见学校内的所有生物构成群落。

故选B。

7.B

【分析】

环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

【详解】

环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布,沙漠中的仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境;在温暖潮湿的环境,由于仙人掌的叶片退化成刺,空气湿度又大,仙人掌的蒸腾作用较弱,影响了水的吸收和水分无机盐的运输,从而导致生长不良。故选B。

8.D

【分析】

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。(3)生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。

【详解】

图中共有4条食物链:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰;草→兔→鹰,A错误;根据选项A的解答可知:其中最长的食物链是:草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰,B错误;有些生物可以捕食多种生物,可以位于多条食物链上,C错误;如果蛇被大量捕杀,那么短时间内,青蛙会因天敌数量减少而数量会增加,D正确。

9.B

【解析】

试题分析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.肉食动物往往采用伏击的方式进行捕食、鸟类把自己的巢筑在树杈上或树洞里、有些动物采用隐蔽躲藏的方式来避敌害,这些都是与适应森林环境的生活方式;而大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害是与草原环境或沙漠环境或平原环境相适应的.森林里树木众多,土壤中树根遍布,不利于挖洞,又有高达树木遮挡或密集灌木丛遮挡便于隐蔽,不用挖洞.因此大多数动物用穴居的方式来防御和逃避敌害不是动物适应森林生活方式.

故选B.

10.D

【解析】

试题分析:生态系统是指一定的区域内生物与环境之间形成的统一整体,由生物部分(生产者、消费者、分解者)和非生物因素组成,生产者主要是指绿色植物能够进行光合作用,制造有机物,给植物和动物提供物质和能量;消费者主要是指动物和人,直接或间接以绿色植物为食;分解者主要是指细菌和真菌,分解动物植物的遗体或是遗迹;非生物因素是指阳光、空气、水分、土壤、温度和湿度等。食物链是生态系统中生产者和消费者,消费者和消费者之间因捕食系形成的链状联系,许多条食物链就形成了食物网,一般食物链的起点是生产者,向后是初级消费者,次级消费者等,至少由2—3个环节组成,在食物链中起点生产者,生物数量最多,越向后生物的数量越少。图中可以看出浮游植物是生产者,数量最多,其次是浮游动物,肉食小型鱼和肉食大型备,越到后面生物数量最少。故选A。

11.D

【解析】

试题分析:生态系统由非生物成分和生物成分组成,其中生物成分包括生产者、消费者和分解者,其中分解者的主要作用是将动植物遗体中的有机物分解为无机物,促进自然界中的物质循环,森林里的落叶层并没有越积越厚的主要原因是细菌和真菌的分解作用,故选D。

12.A

【分析】

吸气时,膈肌收缩,胸廓上下径增大,胸廓扩大,肺扩张,肺内气压低于大气压,外界气体入肺,完成吸气;呼气时,膈肌舒张,胸廓上下径缩小,胸廓缩小,肺缩小,肺内气压大于外界气压,肺内的气体排出体外,完成呼气。肾脏是形成尿的器官,肾单位是肾脏的结构和功能的基本单位,由肾小球、肾小囊和肾小管组成;尿的形成过程包括滤过、重吸收两生理过程。绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气的过程叫光合作用。食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【详解】

图甲曲线表示人体血液流过肾脏后某物质含量的变化情况,则该物质可能是葡萄糖,不可能是尿素,因为血液流经肾脏后一部分尿素随尿液排出,最终血液中的尿素会减少,故A不符合题意;图乙是人体呼吸时肺内气压与外界气压差的变化曲线,BC段表示肺内气压升高,完成呼气,故B不符合题意;丙表示植物一昼夜CO2吸收和释放的相对含量变化,植物积累有机物最多的是d点,进行了一天的光合作用,积累有机物最多,故C不符合题意;

丁表示某生态系统中草、鼠、狐三种生物间的关系,存在的食物链是草→鼠→狐,它们的数量和所占比例处于一个相对稳定的状态,食物链上,由于能量流动逐级递减,因此,随着营养级的升高,生物的数量越来越少。图中,A表示草,数量最多,B表示鼠,是初级消费者,数量比生产者少,C表示狐,是次级消费者,数量最少,故D符合题意。故选A。

13.D

【分析】

(1)从口腔开始,口腔的唾液淀粉酶将淀粉转化成麦芽糖,胃中的胃液初步消化蛋白质,小肠中有肠液、胰液、胆汁,消化糖类、蛋白质和脂肪。

(2)蛋白质分解成氨基酸,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,脂肪分解成甘油和脂肪酸。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

(3)心脏的结构为:Ⅰ左心房;Ⅲ左心室;Ⅱ右心室;Ⅳ右心房。

(4)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

【详解】

A、脂肪只有在小肠内多种消化酶的作用下才能被消化,在口腔和胃内都不能被消化,故A正确。

B、生态系统中能量流动的特点是单向流动,逐级递减的,营养级越高,数量越少;营养级越低,数量越多,所以在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲,故B正确。

C、血液循环路线为:右手臂静脉→上腔静脉→左心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→头部毛细血管→病灶.所以药物通过心脏的途径是右心房→右心室→左心房→左心室,C正确。

D、丁图显示温室栽培该种蔬菜时温度控制在25~30℃最有利于提高产量,当温度低于25℃,或高于30℃时,光合作用下降,并不是停止,D错误。

14.(1)光照时间(2)土壤种类对植物生长的影响

【分析】

植物的生长会受到很多因素的影响,本题从土壤种类、浇水量、光照时间长短等方面进行了探究实验的设计,设计实验方案时对变量的控制,是实验成功的关键。

【详解】

(1)分析1号2号花盆,土壤种类和浇水量相同,光照时间不同。

(2)分析1号和3号花盆,浇水量和光照时间相同,不同的是1号是壤土,3号是沙土,所以想探究的问题是土壤种类对植物生长的影响。

15.变量不唯一 其他因素都相同 避免偶然因素 乙 无机盐

【详解】

(1)从给出的三组实验组中,根据变量的唯一性,可以看出有两组对照组,甲和乙是以二氧化碳浓度为唯一变量的对照组,乙和丙是以土壤中的无机盐为唯一变量的对照组.甲和丙由于同时存在两个变量,所以不为对照组.

(2)在做实验时,影响玉米生长的其他因素还有很多,如:温度、光照等.排除其他因素对玉米生长影响的措施是其他因素都相同.

(3)如果在实验中都用一棵玉米苗,则会有很大的偶然性,使实验结果不可靠,选择多株玉米苗进行实验就是为了避免偶然性,使结果更准确.

(4)甲玉米与乙玉米是以二氧化碳浓度为唯一变量的对照组,其它的条件均相同.由于乙玉米的二氧化碳的浓度比甲玉米的二氧化碳浓度高,玉米进行光合作用原料之一是二氧化碳,原料增多,有机物就会制造的多,故实验的结果是乙玉米苗比甲玉米苗长得快.

(5)无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物需要最多的是含氮、磷、钾的无机盐.乙和丙是以土壤中的无机盐为唯一变量的对照组,从而说明植物的生长需要无机盐.

16.(1)①②

(2)在温度相同的情况下,二氧化碳浓度越高,小白菜的产量就越高

(3)水分;阳光;肥力等(一点即可)

【分析】

该实验以温度、二氧化碳的浓度为变量设置了两组对照实验:①与②以温度为变量构成一组对照实验;②与③以二氧化碳的浓度为变量构成一组对照实验。

【详解】

(1)要探究温度对大白菜产量的影响,就要以温度为变量设置对照实验,因此应选择表中的①②两组进行对照实验。

(2)②③组的温度一样,二氧化碳浓度不一样,第②组大白菜比第③组长得茂盛,可以说明:在温度相同的情况下,二氧化碳浓度越高,栽培大白菜的产量就越高。

(3)增加农作物的产量可以想办法促进光合作用,植物的光合作用除了和温度、二氧化碳浓度有关外,也与光照强度有关系,因此还可以提出另外一种猜想:栽培植物的产量还可能与光照强度有关。

17.生产者 分解者 2 A 受精卵

【分析】

食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。

【详解】

(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。因此,若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A是生产者,B、C是消费者。

(2)食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。若甲模型表示食物网,则此食物网中含有2条食物链:即A→B→C,A→C。生态系统中的能量是沿食物链和食物网流动的,能量在沿食物链的流动过程中是逐级递减的、单向的、并且是不循环。根据生态系统中能量流动的这一规律,可知图中个体数量最多的,储存的能量最多的是A生产者。

(3)青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示受精卵。

18.生态系统 生物种类少,结构简单,成分单一 马铃薯富含淀粉,糖类是供能的主要物质;繁殖速度快,可保持亲本的优良性状。

【分析】

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。食物中含有六大类营养物质:蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐,每一类营养物质都是人体所必需的。无性生殖的关键在于没有两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的方式,如嫁接、扦插、压条、克隆、组织培养等。

【详解】

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,反之,调节能力就小。因此,载荷罐搭载有棉花、油菜、马铃薯、拟南芥、酵母菌和果蝇等六种生物,还有18毫升水、土壤和空气等,共同组成了一个微型生态系统,其稳定性较低的原因是生物种类少,结构简单,成分单一。

(2)食物中含有六大类营养物质:蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐,每一类营养物质都是人体所必需的。无性生殖的优点有有利于植物快速、大量繁殖;有利于保持优良的品种;能防止植物受到虫害干扰。因此,本次搭载的生物物种经历了严格筛选,其中马铃薯可作为人类在太空生存的主食,主要原因是马铃薯富含淀粉,糖类是供能的主要物质。将带芽的马铃薯小块种植在土壤中,可长成植株,属于无性繁殖,这种繁殖方式的优点是繁殖速度快,可保持亲本的优良性状。

19.生产者 分解者 2 A 受精卵

【分析】

食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。

【详解】

(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。因此,若甲模型表示生物之间碳元素的流动,则在生态系统的成分中,A是生产者,B、C是消费者。

(2)食物链是指生产者和消费者之间吃与被吃的关系。若甲模型表示食物网,则此食物网中含有2条食物链:即A→B→C,A→C。生态系统中的能量是沿食物链和食物网流动的,能量在沿食物链的流动过程中是逐级递减的、单向的、并且是不循环。根据生态系统中能量流动的这一规律,可知图中个体数量最多的,储存的能量最多的是A生产者。

(3)青蛙的发育过程经过受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,属于变态发育。若乙模型表示动物的生命周期,C表示成蛙,那么,A表示受精卵。

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖