2019人教版必修第三册第九章第1节电荷过关测试(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2019人教版必修第三册第九章第1节电荷过关测试(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 245.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 05:54:04 | ||

图片预览

文档简介

2019人教版必修第三册 第九章 第1节 电荷 过关测试

一、多选题

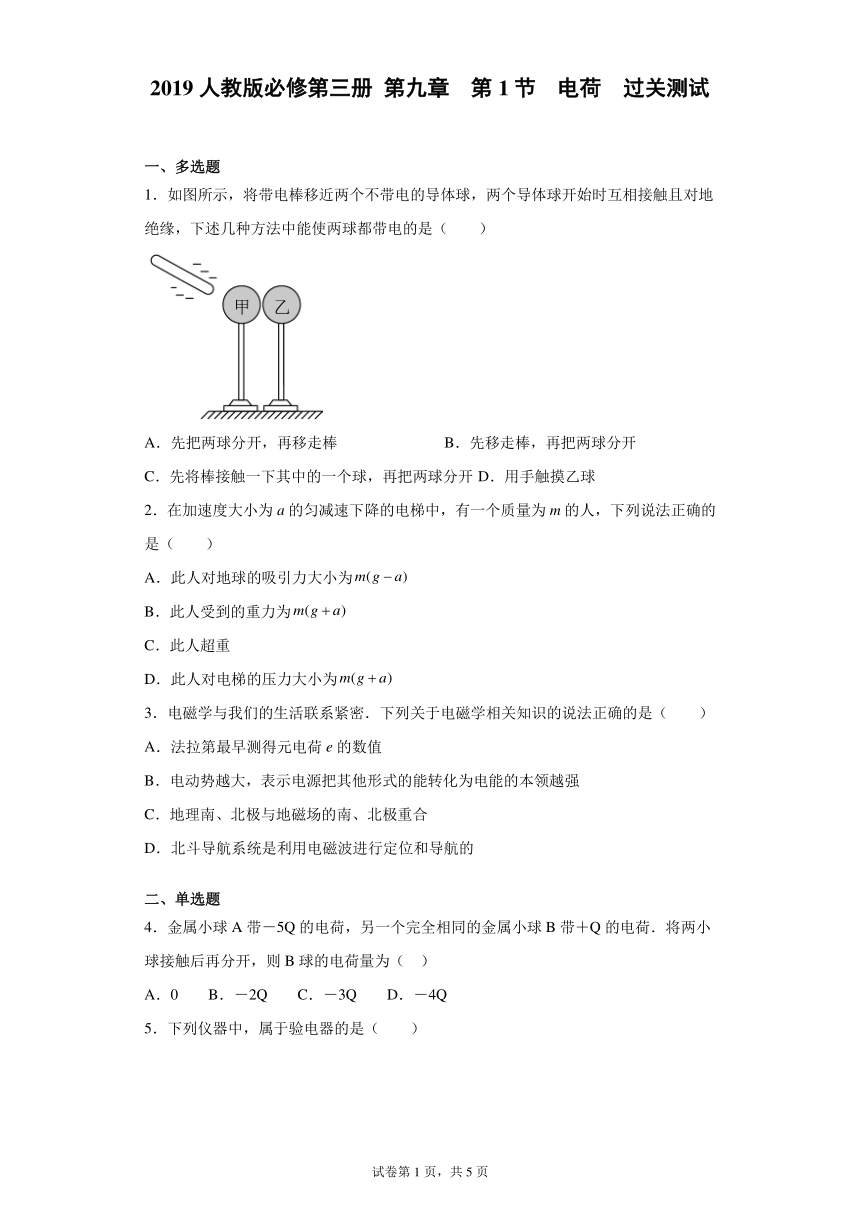

1.如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是( )

A.先把两球分开,再移走棒 B.先移走棒,再把两球分开

C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开 D.用手触摸乙球

2.在加速度大小为a的匀减速下降的电梯中,有一个质量为m的人,下列说法正确的是( )

A.此人对地球的吸引力大小为

B.此人受到的重力为

C.此人超重

D.此人对电梯的压力大小为

3.电磁学与我们的生活联系紧密.下列关于电磁学相关知识的说法正确的是( )

A.法拉第最早测得元电荷e的数值

B.电动势越大,表示电源把其他形式的能转化为电能的本领越强

C.地理南、北极与地磁场的南、北极重合

D.北斗导航系统是利用电磁波进行定位和导航的

二、单选题

4.金属小球A带-5Q的电荷,另一个完全相同的金属小球B带+Q的电荷.将两小球接触后再分开,则B球的电荷量为( )

A.0 B.-2Q C.-3Q D.-4Q

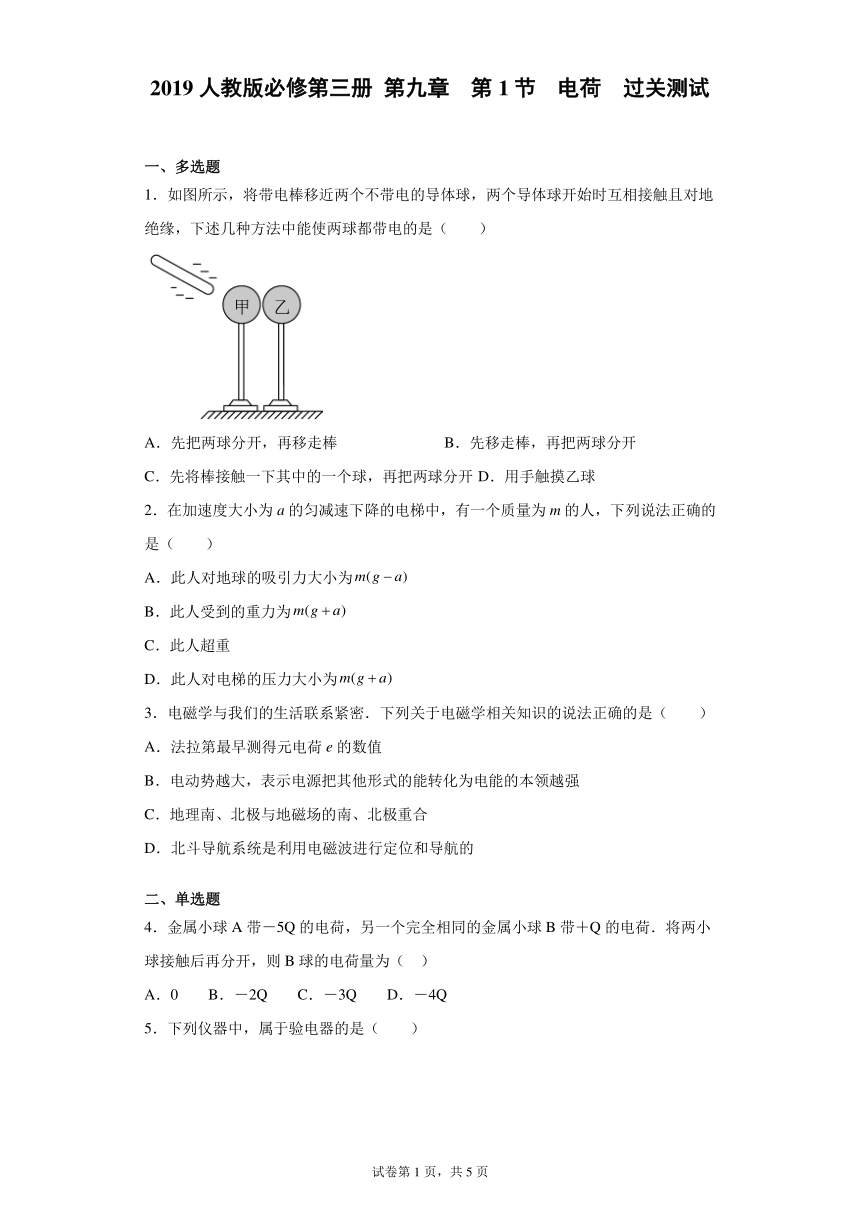

5.下列仪器中,属于验电器的是( )

A. B. C. D.

6.下列描述正确的是( )

A.安培发现了电流的磁效应

B.开普勒发现了万有引力定律

C.库仑通过油滴实验测定了元电荷的数值

D.法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用

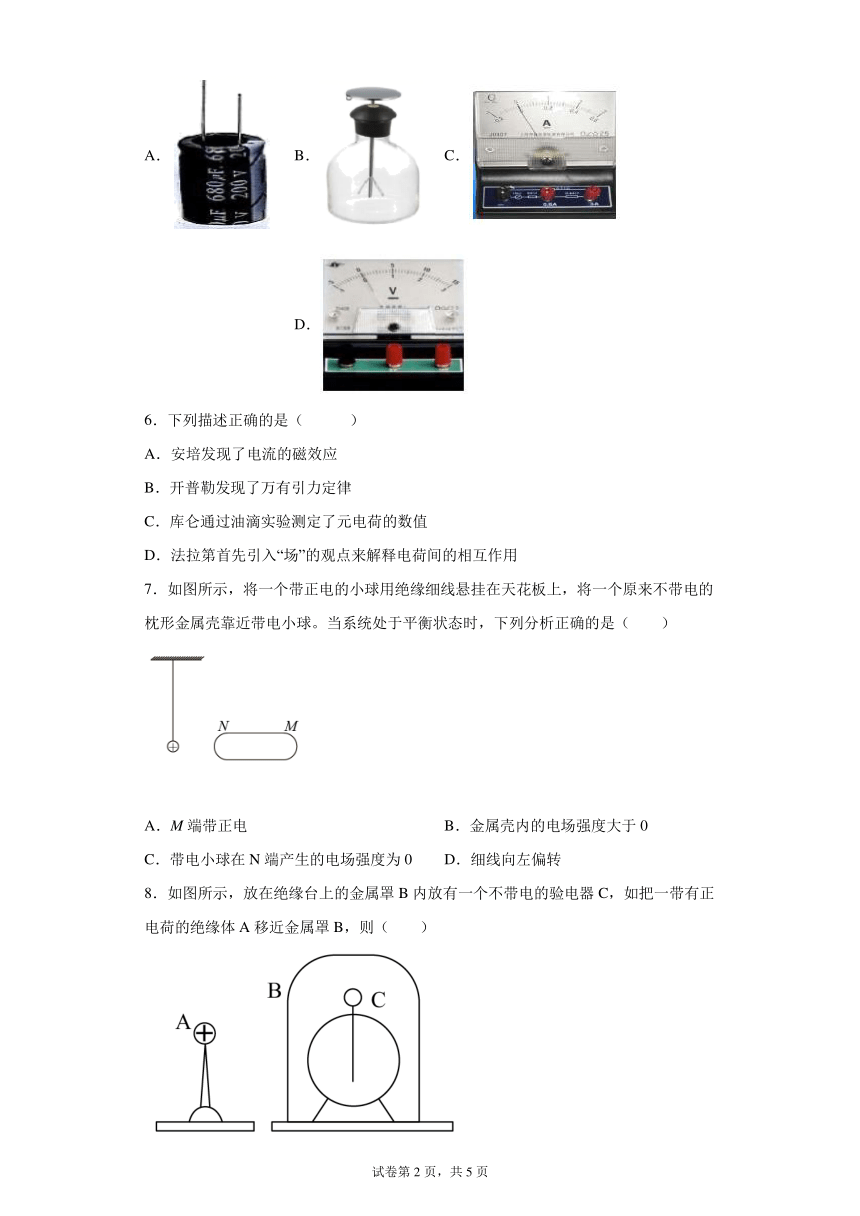

7.如图所示,将一个带正电的小球用绝缘细线悬挂在天花板上,将一个原来不带电的枕形金属壳靠近带电小球。当系统处于平衡状态时,下列分析正确的是( )

A.M端带正电 B.金属壳内的电场强度大于0

C.带电小球在N端产生的电场强度为0 D.细线向左偏转

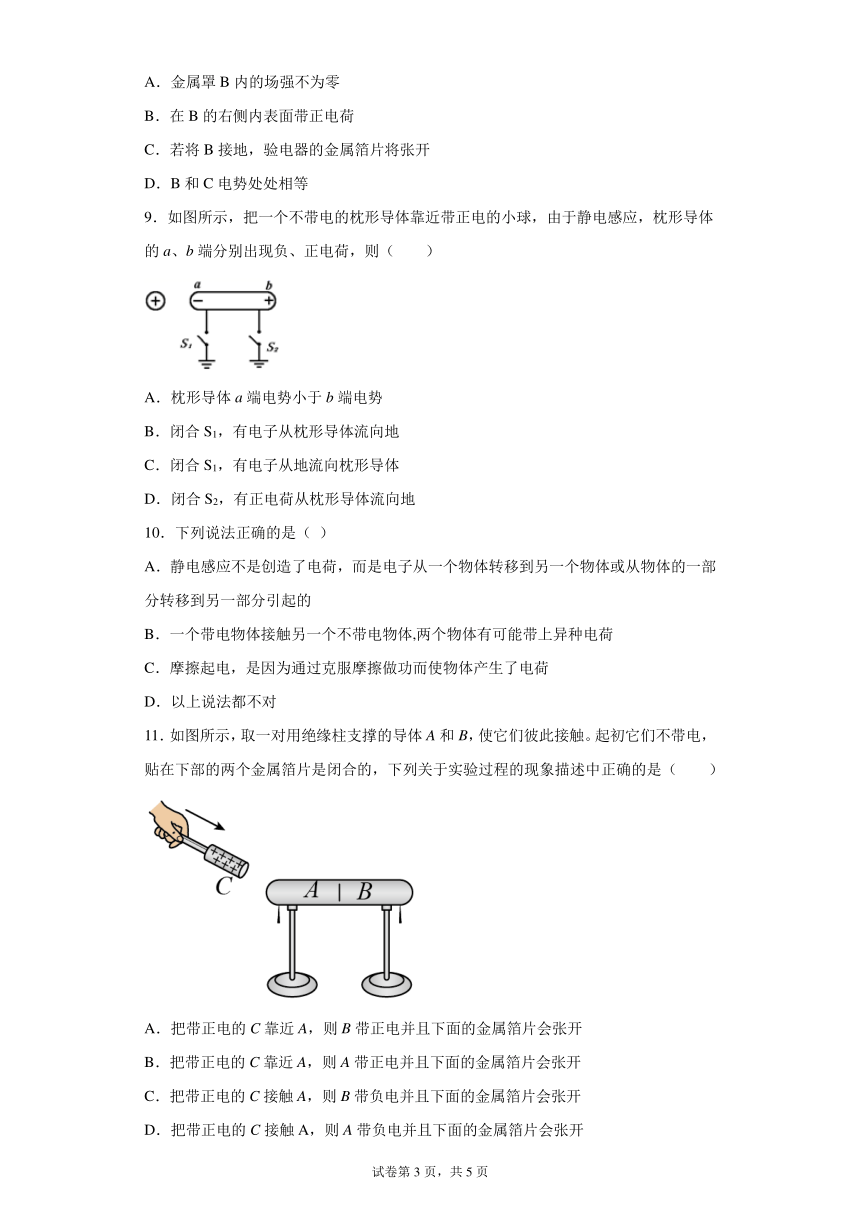

8.如图所示,放在绝缘台上的金属罩B内放有一个不带电的验电器C,如把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则( )

A.金属罩B内的场强不为零

B.在B的右侧内表面带正电荷

C.若将B接地,验电器的金属箔片将张开

D.B和C电势处处相等

9.如图所示,把一个不带电的枕形导体靠近带正电的小球,由于静电感应,枕形导体的a、b端分别出现负、正电荷,则( )

A.枕形导体a端电势小于b端电势

B.闭合S1,有电子从枕形导体流向地

C.闭合S1,有电子从地流向枕形导体

D.闭合S2,有正电荷从枕形导体流向地

10.下列说法正确的是( )

A.静电感应不是创造了电荷,而是电子从一个物体转移到另一个物体或从物体的一部分转移到另一部分引起的

B.一个带电物体接触另一个不带电物体,两个物体有可能带上异种电荷

C.摩擦起电,是因为通过克服摩擦做功而使物体产生了电荷

D.以上说法都不对

11.如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的两个金属箔片是闭合的,下列关于实验过程的现象描述中正确的是( )

A.把带正电的C靠近A,则B带正电并且下面的金属箔片会张开

B.把带正电的C靠近A,则A带正电并且下面的金属箔片会张开

C.把带正电的C接触A,则B带负电并且下面的金属箔片会张开

D.把带正电的C接触A,则A带负电并且下面的金属箔片会张开

12.1995年美国费米国家实验室在实验中观察到了顶夸克,测得它的静止质量m=3.1×10﹣25kg,寿命τ=0.4×10﹣24s,这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一。正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as是强相互作用耦合常数,而且是一个没有单位的常数,k是与单位制有关的常数,则在国际单位制中k的单位是( )

A.m B. C.J D.无单位

13.如图所示,取一对用绝缘柱支持的不带电导体A和B,使它们彼此接触,现在把带正电荷的物体C移近导体A,发现贴在A、B下部的金属箔都张开,下列说法正确的是( )

A.此时 A 带正电荷,B 带负电荷

B.此时 A 和 B 都带负电荷

C.A 和 B 分开后移去 C,A,B 上的金属箔仍保持张开

D.先移去 C,再把 A 和 B 分开,A,B 上的金属箔仍保持张开

14.一个验电器原来带少量正电,如果用一根带大量负电的橡胶棒接触验电器的金属球,金属箔的张角将

A.变小 B.变大 C.先变小后变大 D.先变大后变小

15.对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是

A.丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上

B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,它们之间的作用力变为原来的4倍

C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,它们之间的作用力变为原来的一半

D.电场线是电场中实际存在的曲线

16.关于电荷的说法正确的是( )

A.电荷量很小的电荷就是元电荷

B.点电荷是一种理想化模型,实际不存在

C.质子和正电子都是元电荷

D.物体所带的电荷量可以是任意值

17.导体A带5Q的正电荷,另一完全相同的导体B带Q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电荷量为( )

A.-Q B.Q C.2Q D.4Q

18.以下说法正确的是( )

A.摩擦起电的原因是电荷的转移,感应起电的原因是产生了电荷

B.元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷实际上是指电子和质子本身

C.点电荷是静电学中的第一个理想模型,是指体积很小的带电体

D.A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用

三、解答题

19.有A、B、C三个用绝缘柱支持的相同导体球,A带正电,B和C不带电,讨论用什么办法能使:

(1)B、C都带正电;(2)B、C都带负电;(3)B、C带等量异种电荷.

四、填空题

20.如图长毛狗在家中的沙发上玩耍,淘气的小明用干燥的毯子将它包裹起来并来回摩擦,结果小狗的长毛竖了起来,像一只可爱的刺猬,如图所示,狗毛是因为摩擦带上了________ (填“同种”或“异种”)电荷而互相排斥的。在实验室中用到的________(填“验电器”或“试电笔”)就是利用这一原理制成的仪器.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.AC

【详解】

AB.将带电棒移近两个不带电的导体球时,甲、乙球会感应出异种电荷,应先把两球分开,再移走棒,两球会带上等量异种电荷,若先移走棒,两球的电荷会中和,这时再把两球分开,均不带电,A正确,B错误;

C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开,由于接触起电,两球会带上同种电荷,C正确;

D.由图可知,棒带负电,先用手触摸乙球,乙球上感应出来的负电荷被导走,乙球不带电,若先把两球分开,再移走棒,则甲球带正电,乙球不带电,若先移走棒,再把两球分开,则两球均带上正电荷,D错误。

故选AC。

2.CD

【详解】

AB.此人对地球的吸引力大小等于地球对人的吸引力,等于人的重力mg,故AB错误;

CD.人在加速度大小为a的匀减速下降的电梯中,根据牛顿第二定律有

解得电梯对人的支持力大小为

根据牛顿第三定律可知,此人对电梯的压力大小为

即人处于超重状态,故CD正确。

故选CD。

3.BD

【详解】

A.美国物理学家密立根最早测得元电荷e的数值,故A错误;

B.电动势越大,表示电源把其他形式的能转化为电能的本领越强,故B正确;

C.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合,有一定的夹角(磁偏角),故C错误;

D.电磁波可以在真空中传播,所以北斗导航系统是利用电磁波进行定位和导航的,故D正确。

故选BD。

4.B

【解析】完全相同的金属球,接触时电荷先中和再平分,所以每个球的带电量为: ,故B正确,A、C、D错误。故选B。

【点睛】本题考查的就是学生对电荷守恒定律的掌握的情况,要注意明确只有两个完全相同的小球接触后才能平分电荷,若两种带异种电荷时要先中合再平分.

5.B

【详解】

A是电容器;B是验电器;C是电流表;D是电压表。

故选B。

6.D

【解析】

奥斯特发现电流的磁效应,首次证明电可以生磁,故A错误.牛顿发现了万有引力定律,故B错误;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,故C错误;法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用,故D正确;故选D.

【点睛】奥斯特发现电流的磁效应,牛顿发现了万有引力定律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用.

7.A

【详解】

A.枕形导体的M端感应出正电,N端感应出负电,A正确;

B.静电平衡时,金属壳内的电场强度等于0,B错误;

C.平衡时枕形导体内部场强为零,带电小球在N端产生的电场强度与感应电荷在N点的场强等大反向,即带电小球在N端产生的电场强度不为0,C错误;

D.由于N端带负电,则小球受吸引力,细线向右偏转,D错误。

故选A。

8.D

【详解】

A.由于金属网罩的静电屏蔽作用,内部场强为零,A错误;

B.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内表面不带电,金属网罩表面的自由电子重新分布, B的右侧外表面带正电荷,B的左侧外表面负电荷, B错误;

C.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B内的场强为零,验电器的金属箔片不张开,C错误;

D.金属网罩处于静电平衡状态,是等势体,D正确。

故选D。

9.C

【详解】

如图枕型导体在带正电的小球附近时,枕型导体上的自由电子会向金属棒的左边运动,金属棒的左端因有了多余的电子而带负电,右端因缺少电子而带正电;而当闭合任何开关时,导体就会与大地连接,会使大地的电子流入枕形导体,当处于静电平衡时,枕形导体是个等势体;故C正确,ABD错误;故选C.

10.A

【详解】

A.摩擦起电过程是得到和失去电子的过程,因此其实质是电子的转移,静电感应不是创造了电荷,而是电子从物体的一部分转移到另一部分引起的,满足电荷守恒定律,故A正确;

B.一个带电物体接触另一个不带电物体,两个物体带上同种电荷,故B错误;

C.摩擦起电,是因为摩擦而使电荷转移,并不是物体产生电荷,故C错误;

D.由上分析可知,故D错误。

故选A。

11.A

【详解】

AB.把带正电的C靠近A,则在A端感应出负电荷,在B端感应出正电荷并且下面的金属箔都会张开,选项B错误,选项A正确;

CD.把带正电的C接触A,则A、B都带正电并且下面的金属箔都会张开,选项CD错误。

故选A。

12.B

【详解】

由

得

as没有单位,r的单位是m,Ep的单位是J,所以在国际单位制中k的单位是,故ACD错误,B正确。

故选B。

13.C

【详解】

AB、导体A、B接触,开始不带电,把带正电的物体C移近导体A,由于静电感应,则A端带负电,B端带正电,两端金属箔片都张开,故A、B错误;

C、分开A、B后移去 C,导体A、B中的电荷不能发生中和,所以导体A带负电,B带正电,A,B 上的金属箔仍保持张开,故C正确;

D、移走物体C,导体A、B中的电荷又发生中和,再分开A和 B,A、B又不带电,A、B上的金属箔闭合,故D错误;

故选C.

【点睛】

当带正电的物体C移近导体A时,导体A、B由于接触,则导体中的负电荷向A端移动,则A端带负电,B端失去电子带正电,若先移走物体C,导体A、B中的电荷将发生中和,若先分开A、B,则导体A、B中的电荷不能发生中和.

14.C

【解析】

【详解】

验电器原来带正电,如果用一根带大量负电的金属棒接触验电器的金属球,金属棒上的部分负电荷中和了验电器上的正电荷,验电器的金属箔片张角变小,但是还剩余一部分负电,荷验电器的金属箔片的张角还会变大.故选C.

15.B

【详解】

A.玻璃棒和丝绸摩擦后,是因为玻璃棒上的电子转移到丝绸上,导致的玻璃棒带正电,A错误;

B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,由可得,它们之间的作用力变为原来的4倍,B正确;

C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,由可得,它们之间的作用力变为原来的,C错误;

D.电场线是为了形象描述电场而引入的,实际不存在,D错误.

16.B

【详解】

A.元电荷是最小的电荷量,不是带电体,故A错误;

B.点电荷是一种理想化模型,实际不存在,故B正确;

C.元电荷是指电子或质子所带的电荷量,不是电子或质子本身,故C错误;

D.物体所带的电荷量一定是元电荷的整数倍,故D错误;

故选B。

17.C

【详解】

试题分析:因为导体与其相同的导体接触时,导体间会平分电荷,所以两导体接触后的总电荷量是5Q+(-Q)=4Q,再平分得2Q,这就是A和B导体所带的电荷量,选项C正确.

考点:接触带电的计算.

18.D

【详解】

A.摩擦起电和感应起电的原因都是电荷的转移,并非是产生了电荷,选项A错误;

B.元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷是最小的电荷量,自然界中的各种带电体所带的电荷量一定是元电荷的整数倍,元电荷不是指电子和质子本身,选项B错误;

C.点电荷是用一个带电的点来代替带电物体,是一种理想化的模型,电荷能否简化为点,与物体的绝对大小无关,要看所研究的问题中物体的尺度是否能够忽略不计,故C错误;

D.根据电场产生以及电场对电荷的作用特点可知,A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用,故D正确。

故选D。

19.见解析;

【详解】

(1)要使B和C都带正电,只需三个小球接触一下就可以.

(2)要使B和C都带负电,先让B和C接触,再把A放到靠近B和C的B一端,先分开B和C再移走A.由静电感应得B带负电荷,C带等量的正电荷,让C接地后,再让B和C接触,则B和C都带上负电荷.

(3)要使B和C带等量的正负电荷,先让B和C接触,再把A放到靠近B和C的B一端,先分开B和C再移走A.由静电感应得B和C带等量的正负电荷.

【点睛】

解决本题的关键知道起电的三种方式:摩擦起电、接触带电、感应起电,知道三种带电方式的实质.

20.同种 验电器

【详解】

[1]狗毛是因为摩擦带上了同种电荷,同种电荷相互排斥,所以小狗的长毛竖了起来,像一只可爱的刺猬;

[2]实验室中的验电器是利用同种电荷相互排斥的原理来制成的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、多选题

1.如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是( )

A.先把两球分开,再移走棒 B.先移走棒,再把两球分开

C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开 D.用手触摸乙球

2.在加速度大小为a的匀减速下降的电梯中,有一个质量为m的人,下列说法正确的是( )

A.此人对地球的吸引力大小为

B.此人受到的重力为

C.此人超重

D.此人对电梯的压力大小为

3.电磁学与我们的生活联系紧密.下列关于电磁学相关知识的说法正确的是( )

A.法拉第最早测得元电荷e的数值

B.电动势越大,表示电源把其他形式的能转化为电能的本领越强

C.地理南、北极与地磁场的南、北极重合

D.北斗导航系统是利用电磁波进行定位和导航的

二、单选题

4.金属小球A带-5Q的电荷,另一个完全相同的金属小球B带+Q的电荷.将两小球接触后再分开,则B球的电荷量为( )

A.0 B.-2Q C.-3Q D.-4Q

5.下列仪器中,属于验电器的是( )

A. B. C. D.

6.下列描述正确的是( )

A.安培发现了电流的磁效应

B.开普勒发现了万有引力定律

C.库仑通过油滴实验测定了元电荷的数值

D.法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用

7.如图所示,将一个带正电的小球用绝缘细线悬挂在天花板上,将一个原来不带电的枕形金属壳靠近带电小球。当系统处于平衡状态时,下列分析正确的是( )

A.M端带正电 B.金属壳内的电场强度大于0

C.带电小球在N端产生的电场强度为0 D.细线向左偏转

8.如图所示,放在绝缘台上的金属罩B内放有一个不带电的验电器C,如把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则( )

A.金属罩B内的场强不为零

B.在B的右侧内表面带正电荷

C.若将B接地,验电器的金属箔片将张开

D.B和C电势处处相等

9.如图所示,把一个不带电的枕形导体靠近带正电的小球,由于静电感应,枕形导体的a、b端分别出现负、正电荷,则( )

A.枕形导体a端电势小于b端电势

B.闭合S1,有电子从枕形导体流向地

C.闭合S1,有电子从地流向枕形导体

D.闭合S2,有正电荷从枕形导体流向地

10.下列说法正确的是( )

A.静电感应不是创造了电荷,而是电子从一个物体转移到另一个物体或从物体的一部分转移到另一部分引起的

B.一个带电物体接触另一个不带电物体,两个物体有可能带上异种电荷

C.摩擦起电,是因为通过克服摩擦做功而使物体产生了电荷

D.以上说法都不对

11.如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的两个金属箔片是闭合的,下列关于实验过程的现象描述中正确的是( )

A.把带正电的C靠近A,则B带正电并且下面的金属箔片会张开

B.把带正电的C靠近A,则A带正电并且下面的金属箔片会张开

C.把带正电的C接触A,则B带负电并且下面的金属箔片会张开

D.把带正电的C接触A,则A带负电并且下面的金属箔片会张开

12.1995年美国费米国家实验室在实验中观察到了顶夸克,测得它的静止质量m=3.1×10﹣25kg,寿命τ=0.4×10﹣24s,这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一。正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as是强相互作用耦合常数,而且是一个没有单位的常数,k是与单位制有关的常数,则在国际单位制中k的单位是( )

A.m B. C.J D.无单位

13.如图所示,取一对用绝缘柱支持的不带电导体A和B,使它们彼此接触,现在把带正电荷的物体C移近导体A,发现贴在A、B下部的金属箔都张开,下列说法正确的是( )

A.此时 A 带正电荷,B 带负电荷

B.此时 A 和 B 都带负电荷

C.A 和 B 分开后移去 C,A,B 上的金属箔仍保持张开

D.先移去 C,再把 A 和 B 分开,A,B 上的金属箔仍保持张开

14.一个验电器原来带少量正电,如果用一根带大量负电的橡胶棒接触验电器的金属球,金属箔的张角将

A.变小 B.变大 C.先变小后变大 D.先变大后变小

15.对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是

A.丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上

B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,它们之间的作用力变为原来的4倍

C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,它们之间的作用力变为原来的一半

D.电场线是电场中实际存在的曲线

16.关于电荷的说法正确的是( )

A.电荷量很小的电荷就是元电荷

B.点电荷是一种理想化模型,实际不存在

C.质子和正电子都是元电荷

D.物体所带的电荷量可以是任意值

17.导体A带5Q的正电荷,另一完全相同的导体B带Q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电荷量为( )

A.-Q B.Q C.2Q D.4Q

18.以下说法正确的是( )

A.摩擦起电的原因是电荷的转移,感应起电的原因是产生了电荷

B.元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷实际上是指电子和质子本身

C.点电荷是静电学中的第一个理想模型,是指体积很小的带电体

D.A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用

三、解答题

19.有A、B、C三个用绝缘柱支持的相同导体球,A带正电,B和C不带电,讨论用什么办法能使:

(1)B、C都带正电;(2)B、C都带负电;(3)B、C带等量异种电荷.

四、填空题

20.如图长毛狗在家中的沙发上玩耍,淘气的小明用干燥的毯子将它包裹起来并来回摩擦,结果小狗的长毛竖了起来,像一只可爱的刺猬,如图所示,狗毛是因为摩擦带上了________ (填“同种”或“异种”)电荷而互相排斥的。在实验室中用到的________(填“验电器”或“试电笔”)就是利用这一原理制成的仪器.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.AC

【详解】

AB.将带电棒移近两个不带电的导体球时,甲、乙球会感应出异种电荷,应先把两球分开,再移走棒,两球会带上等量异种电荷,若先移走棒,两球的电荷会中和,这时再把两球分开,均不带电,A正确,B错误;

C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开,由于接触起电,两球会带上同种电荷,C正确;

D.由图可知,棒带负电,先用手触摸乙球,乙球上感应出来的负电荷被导走,乙球不带电,若先把两球分开,再移走棒,则甲球带正电,乙球不带电,若先移走棒,再把两球分开,则两球均带上正电荷,D错误。

故选AC。

2.CD

【详解】

AB.此人对地球的吸引力大小等于地球对人的吸引力,等于人的重力mg,故AB错误;

CD.人在加速度大小为a的匀减速下降的电梯中,根据牛顿第二定律有

解得电梯对人的支持力大小为

根据牛顿第三定律可知,此人对电梯的压力大小为

即人处于超重状态,故CD正确。

故选CD。

3.BD

【详解】

A.美国物理学家密立根最早测得元电荷e的数值,故A错误;

B.电动势越大,表示电源把其他形式的能转化为电能的本领越强,故B正确;

C.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合,有一定的夹角(磁偏角),故C错误;

D.电磁波可以在真空中传播,所以北斗导航系统是利用电磁波进行定位和导航的,故D正确。

故选BD。

4.B

【解析】完全相同的金属球,接触时电荷先中和再平分,所以每个球的带电量为: ,故B正确,A、C、D错误。故选B。

【点睛】本题考查的就是学生对电荷守恒定律的掌握的情况,要注意明确只有两个完全相同的小球接触后才能平分电荷,若两种带异种电荷时要先中合再平分.

5.B

【详解】

A是电容器;B是验电器;C是电流表;D是电压表。

故选B。

6.D

【解析】

奥斯特发现电流的磁效应,首次证明电可以生磁,故A错误.牛顿发现了万有引力定律,故B错误;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,故C错误;法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用,故D正确;故选D.

【点睛】奥斯特发现电流的磁效应,牛顿发现了万有引力定律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,法拉第首先引入“场”的观点来解释电荷间的相互作用.

7.A

【详解】

A.枕形导体的M端感应出正电,N端感应出负电,A正确;

B.静电平衡时,金属壳内的电场强度等于0,B错误;

C.平衡时枕形导体内部场强为零,带电小球在N端产生的电场强度与感应电荷在N点的场强等大反向,即带电小球在N端产生的电场强度不为0,C错误;

D.由于N端带负电,则小球受吸引力,细线向右偏转,D错误。

故选A。

8.D

【详解】

A.由于金属网罩的静电屏蔽作用,内部场强为零,A错误;

B.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内表面不带电,金属网罩表面的自由电子重新分布, B的右侧外表面带正电荷,B的左侧外表面负电荷, B错误;

C.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B内的场强为零,验电器的金属箔片不张开,C错误;

D.金属网罩处于静电平衡状态,是等势体,D正确。

故选D。

9.C

【详解】

如图枕型导体在带正电的小球附近时,枕型导体上的自由电子会向金属棒的左边运动,金属棒的左端因有了多余的电子而带负电,右端因缺少电子而带正电;而当闭合任何开关时,导体就会与大地连接,会使大地的电子流入枕形导体,当处于静电平衡时,枕形导体是个等势体;故C正确,ABD错误;故选C.

10.A

【详解】

A.摩擦起电过程是得到和失去电子的过程,因此其实质是电子的转移,静电感应不是创造了电荷,而是电子从物体的一部分转移到另一部分引起的,满足电荷守恒定律,故A正确;

B.一个带电物体接触另一个不带电物体,两个物体带上同种电荷,故B错误;

C.摩擦起电,是因为摩擦而使电荷转移,并不是物体产生电荷,故C错误;

D.由上分析可知,故D错误。

故选A。

11.A

【详解】

AB.把带正电的C靠近A,则在A端感应出负电荷,在B端感应出正电荷并且下面的金属箔都会张开,选项B错误,选项A正确;

CD.把带正电的C接触A,则A、B都带正电并且下面的金属箔都会张开,选项CD错误。

故选A。

12.B

【详解】

由

得

as没有单位,r的单位是m,Ep的单位是J,所以在国际单位制中k的单位是,故ACD错误,B正确。

故选B。

13.C

【详解】

AB、导体A、B接触,开始不带电,把带正电的物体C移近导体A,由于静电感应,则A端带负电,B端带正电,两端金属箔片都张开,故A、B错误;

C、分开A、B后移去 C,导体A、B中的电荷不能发生中和,所以导体A带负电,B带正电,A,B 上的金属箔仍保持张开,故C正确;

D、移走物体C,导体A、B中的电荷又发生中和,再分开A和 B,A、B又不带电,A、B上的金属箔闭合,故D错误;

故选C.

【点睛】

当带正电的物体C移近导体A时,导体A、B由于接触,则导体中的负电荷向A端移动,则A端带负电,B端失去电子带正电,若先移走物体C,导体A、B中的电荷将发生中和,若先分开A、B,则导体A、B中的电荷不能发生中和.

14.C

【解析】

【详解】

验电器原来带正电,如果用一根带大量负电的金属棒接触验电器的金属球,金属棒上的部分负电荷中和了验电器上的正电荷,验电器的金属箔片张角变小,但是还剩余一部分负电,荷验电器的金属箔片的张角还会变大.故选C.

15.B

【详解】

A.玻璃棒和丝绸摩擦后,是因为玻璃棒上的电子转移到丝绸上,导致的玻璃棒带正电,A错误;

B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,由可得,它们之间的作用力变为原来的4倍,B正确;

C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,由可得,它们之间的作用力变为原来的,C错误;

D.电场线是为了形象描述电场而引入的,实际不存在,D错误.

16.B

【详解】

A.元电荷是最小的电荷量,不是带电体,故A错误;

B.点电荷是一种理想化模型,实际不存在,故B正确;

C.元电荷是指电子或质子所带的电荷量,不是电子或质子本身,故C错误;

D.物体所带的电荷量一定是元电荷的整数倍,故D错误;

故选B。

17.C

【详解】

试题分析:因为导体与其相同的导体接触时,导体间会平分电荷,所以两导体接触后的总电荷量是5Q+(-Q)=4Q,再平分得2Q,这就是A和B导体所带的电荷量,选项C正确.

考点:接触带电的计算.

18.D

【详解】

A.摩擦起电和感应起电的原因都是电荷的转移,并非是产生了电荷,选项A错误;

B.元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷是最小的电荷量,自然界中的各种带电体所带的电荷量一定是元电荷的整数倍,元电荷不是指电子和质子本身,选项B错误;

C.点电荷是用一个带电的点来代替带电物体,是一种理想化的模型,电荷能否简化为点,与物体的绝对大小无关,要看所研究的问题中物体的尺度是否能够忽略不计,故C错误;

D.根据电场产生以及电场对电荷的作用特点可知,A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用,故D正确。

故选D。

19.见解析;

【详解】

(1)要使B和C都带正电,只需三个小球接触一下就可以.

(2)要使B和C都带负电,先让B和C接触,再把A放到靠近B和C的B一端,先分开B和C再移走A.由静电感应得B带负电荷,C带等量的正电荷,让C接地后,再让B和C接触,则B和C都带上负电荷.

(3)要使B和C带等量的正负电荷,先让B和C接触,再把A放到靠近B和C的B一端,先分开B和C再移走A.由静电感应得B和C带等量的正负电荷.

【点睛】

解决本题的关键知道起电的三种方式:摩擦起电、接触带电、感应起电,知道三种带电方式的实质.

20.同种 验电器

【详解】

[1]狗毛是因为摩擦带上了同种电荷,同种电荷相互排斥,所以小狗的长毛竖了起来,像一只可爱的刺猬;

[2]实验室中的验电器是利用同种电荷相互排斥的原理来制成的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化