选择性必修3第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 强化训练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 强化训练(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-22 23:15:32 | ||

图片预览

文档简介

古代人类的迁徙和区域文化的形成

一、单选题(20题)

1.美国人类学家博厄斯曾说:“一个社会集团,其文化的进步性往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。一个社会集团所有的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列最能体现这一观点的史实是( )

A.约公元前1300年赫梯人改进冶铁技术

B.3—6世纪形成高潮的欧亚大陆民族大迁徙

C.19世纪英国殖民者开始在澳大利亚建牧场

D.宋元时期棉花从陆、海两渠道传入内地

2."他(亚历山大)促使民主氛围浓厚的希腊以主动的姿态同专制主义的东方发生了广泛的交流,在他所征服的地区开始了几百年的'希腊化时代'。"希腊化表现在

①希腊文化中心发生了变化 ②促进希腊人和其他民族融合

③希腊文化的传播范围扩大 ④被征服地区希腊化非常彻底

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

3.雅典城市的移民异邦人并没有民主权利,但许多人还是长期居住在雅典,而且在一定程度上表现了对雅典的满意和忠诚;这说明古代雅典

A.异邦人积极参与政治生活 B.民主政治运作成效获得公众认同

C.民主政治难以保障公民个人自由 D.异邦人不得随意离开城邦

4.阿拉伯帝国成为地跨欧亚非三洲的大帝国时

A.日本正在进行大化改新 B.中国正处于大唐盛世

C.儒学在东南亚地区流行 D.利玛窦来华传播教义

5.魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。材料反映魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点是

A.由北向南迁徙

B.迁徒涉及阶层广和规模大

C.加速南方开发

D.政府组织和被动迁徙并存

6.从公元前8世纪初开始的200多年间,由于人口增多,希腊众多城邦组织本邦部分居民向地中海和黑海周边地区殖民,另立家园,建立起140多座新的城邦,奠定了古代希腊的广阔疆域。对希腊殖民解读准确的是

A.源于农耕文明的优势与扩张潜能 B.与近代欧洲列强殖民扩张的目的一致

C.是古代文明扩展的主要途径之一 D.是亚历山大帝国推广希腊文化的延续

7.波斯人和希腊人的共同点是

A.他们有共同的祖先 B.他们生活的区域相同

C.他们的宗教信仰相同 D.《荷马史诗》记录了他们的历史

8.19世纪70年代,德国学者谢里曼根据《荷马史诗》中吟咏的特洛伊战争以及其他相关传说,先后对小亚细亚及南希腊进行考古发掘,取得了惊人的成果。谢里曼的考古发掘

A.证明了《荷马史诗》是一手史料

B.丰富了研究古罗马帝国的史料

C.说明特洛伊是当地最早的城市

D.显示了《荷马史诗》的史料价值

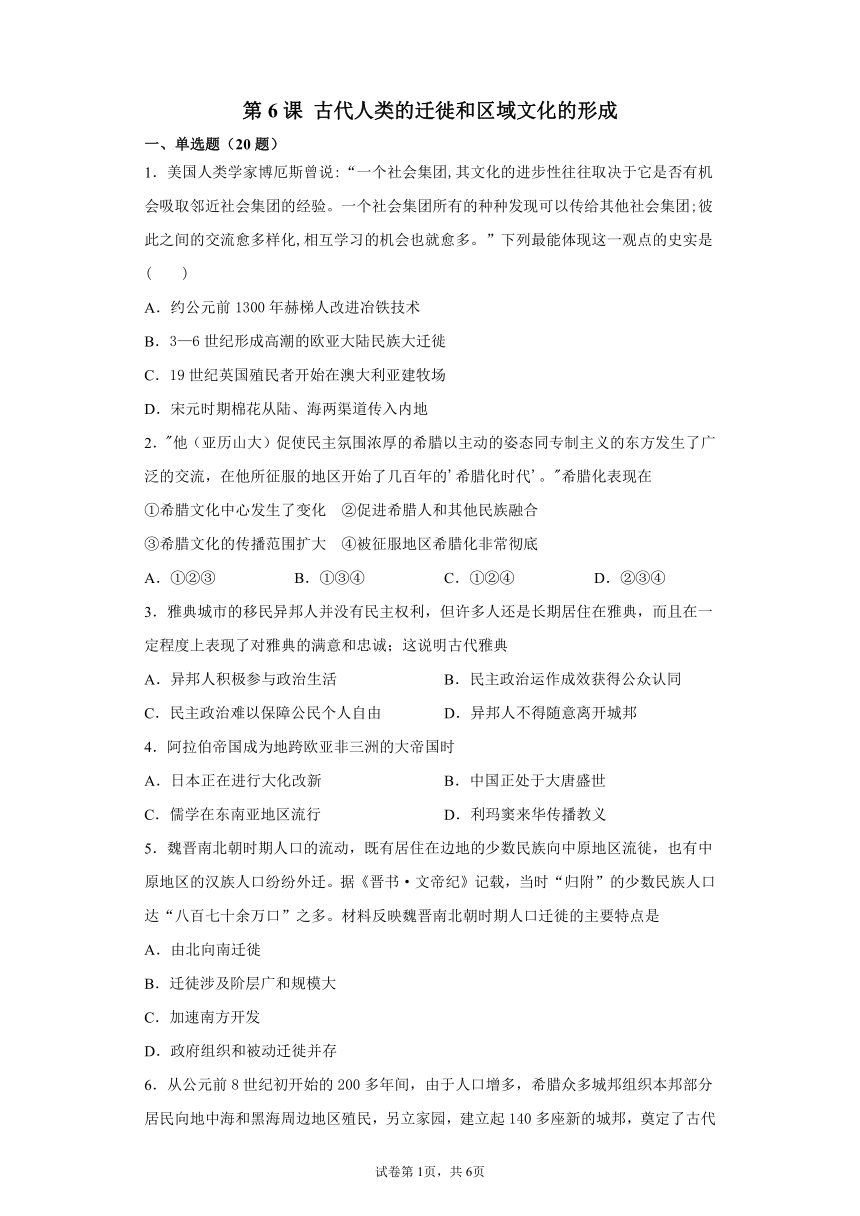

9.下面为印欧人早期迁移路线图(公元前3000~公元前1000年)。据此可知,印欧人的迁移

A.经历了一个长期的过程 B.导致了古代文明的覆灭

C.以马车为主要交通工具 D.以传播游牧文化为目的

10.在3—6世纪亚欧游牧民族大迁徙中,能够基本保持自己文化传统的地区是

A.拜占庭帝国 B.中国和印度 C.阿拉伯帝国 D.西罗马帝国

11.据文献记载,楚地崇拜火神,西周王宛一带崇拜农神;楚地方言称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”。春秋战国时期,不少北方的名士将楚人讥嘲为“南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”。这反映出

A.中原文化对周边的渗透加强 B.南北文化存在较大差异

C.分封制导致地区间交往停滞 D.华夏文明的多元一体性

12.在古代亚欧大陆的整个农耕世界,约从公元前2000年代的中叶开始,都经历了由北方来的以战车为武装的各个部族的入侵。这一现象反映出当时

A.游牧文明发展水平较高 B.游牧文明与农耕文明的交流

C.农耕文明发展严重停滞 D.不同文明区域发展模式迥异

13.下列有关中国魏晋南北朝时期江南地区经济得到开发的原因的表述,正确的是

①江南有发展经济的优越自然条件 ②北方人口大量南迁

③江南地区战乱较少 ④北方人带去先进的生产技术

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

14.欧洲这块古老的大陆,通过吸取来自非洲、中东、印度的辉煌文明与先进的科学技术,在其他文明相继没落的历史时期不断成长,达到了一系列文化高峰。在此过程中,移民起到了至关重要的作用。这一事例说明

A.人类的迁徙活动从未停止

B.人口迁徙是一种文化活动

C.人口迁徙是文化交流的重要途径之一

D.移民给当地带去的都是先进文化

15.莫高窟盛唐第217窟壁画中的人物,身穿驳领窄袖袍服,脚穿乌靴。幞头是唐朝典型的冠式,而驳领窄袖袍是胡服的特征。形成于唐朝的大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是

A.开放包容 B.影响深远 C.领先世界 D.固守传统

16.印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A.进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B.进入伊朗高原的发展成为亚述人

C.进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D.进入印度河流域的发展成为雅利安人

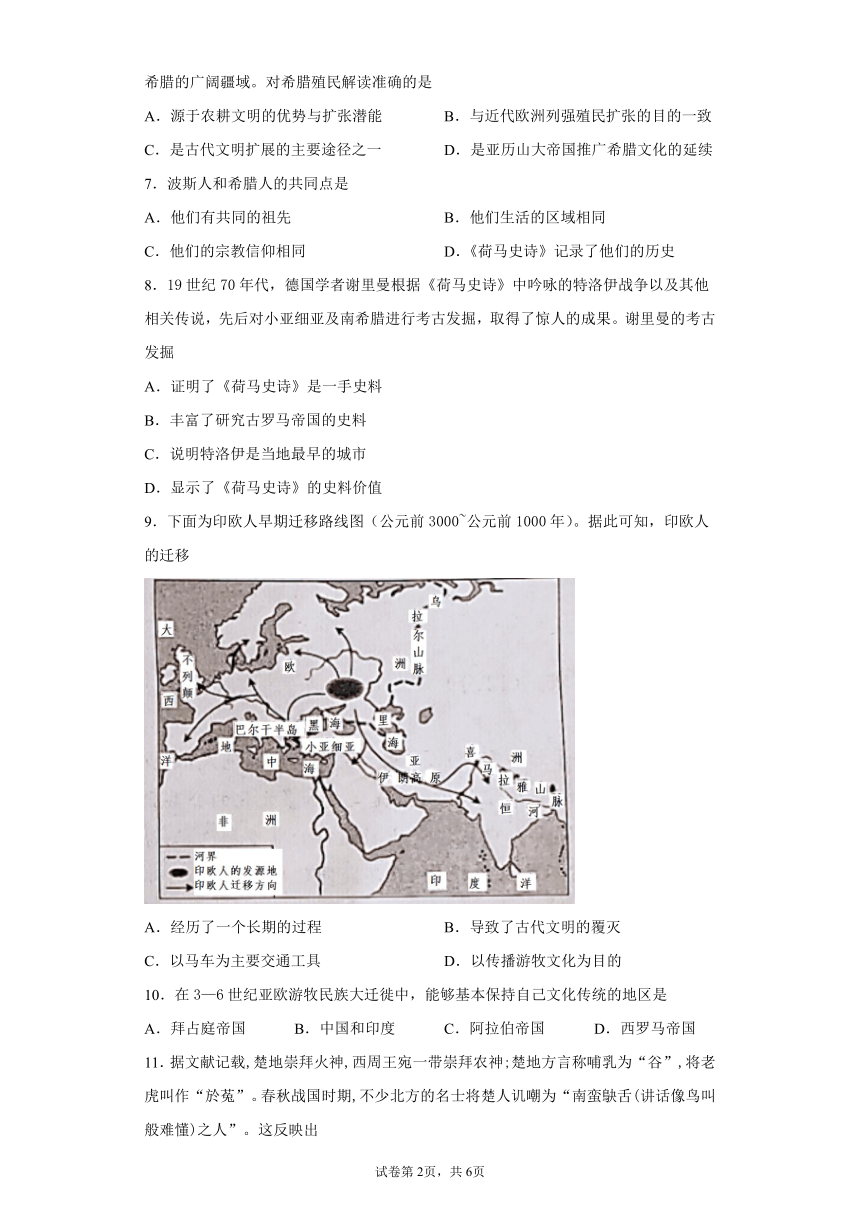

17.下图是赫梯人的铁质车轴战车,使用铁质车轴之后,车斗的负重能力上升,能乘三人。一人开车,一人射箭,一人拿长矛捅刺,换句话说,它赋予了战车近战的能力。由此不能得出的信息是

A.赫梯人扩大了铁的用途 B.赫梯人的战斗力提高

C.赫梯人的冶炼技术得以改进 D.赫梯人在作战时能轻松获胜

18.“美索不达米亚历史,在很大程度上也就是来自北面的入侵者印欧人与来自南面的入侵者闪米特人为争夺这块肥沃的大河流域地区而展开长达数千年的斗争的历史。”此观点强调了( )

A.人类文明的冲突 B.古代战争的目的

C.地理环境的影响 D.历史形成的残酷

19.有学者认为《一千零一夜》是在古代波斯《一千个故事》的基础上;吸取了埃及、伊拉克和印度等国的民间故事,经过几百年的修改补充而最后编定。这反映了

A.文学作品的影响大 B.阿拉伯人的创造性

C.亚非文化的融合 D.精神生活丰富多彩

20.讲梵语的早期雅利安人东进至印度河流域和恒河流域的历史被称为吠陀时代,而吠陀是通过记忆和口耳相传的。这说明早期雅利安人

A.未形成自己的书写文字 B.征服印度的历史不可信

C.东进旨在掠夺农耕土地 D.进行的迁徙是无计划的

二、材料分析题92题)

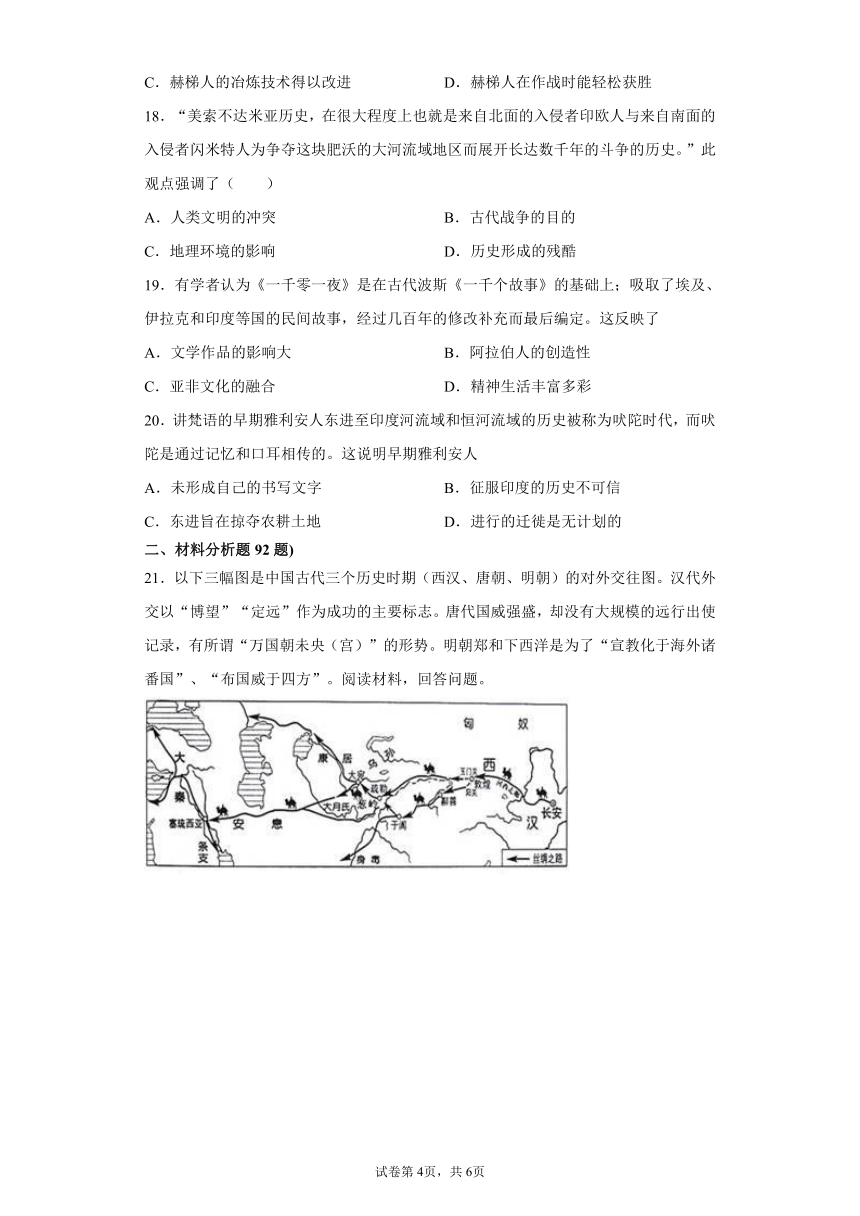

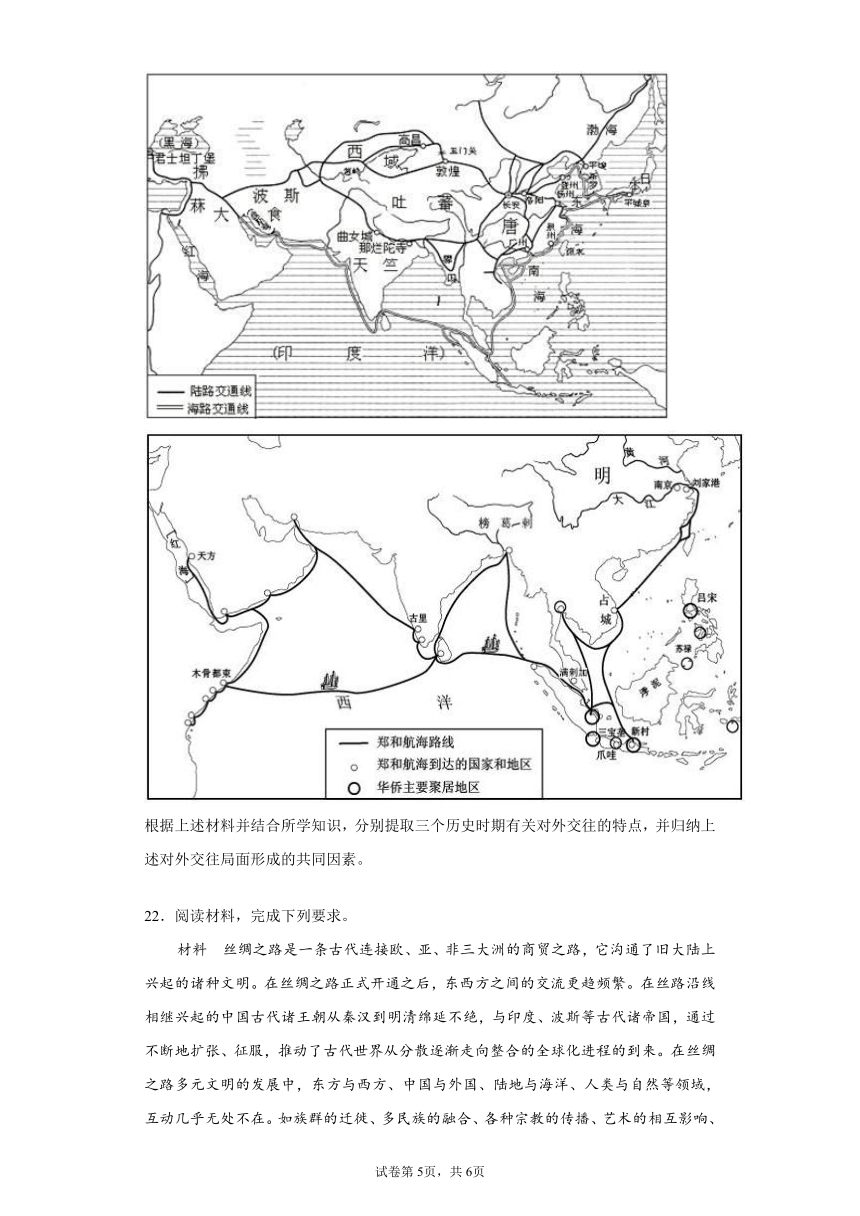

21.以下三幅图是中国古代三个历史时期(西汉、唐朝、明朝)的对外交往图。汉代外交以“博望”“定远”作为成功的主要标志。唐代国威强盛,却没有大规模的远行出使记录,有所谓“万国朝未央(宫)”的形势。明朝郑和下西洋是为了“宣教化于海外诸番国”、“布国威于四方”。阅读材料,回答问题。

根据上述材料并结合所学知识,分别提取三个历史时期有关对外交往的特点,并归纳上述对外交往局面形成的共同因素。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起的中国古代诸王朝从秦汉到明清绵延不绝,与印度、波斯等古代诸帝国,通过不断地扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。如族群的迁徙、多民族的融合、各种宗教的传播、艺术的相互影响、物种与技术的交换、风俗与社会生活的变迁等,都是经过丝绸之路多元文明的互动带来的结果。

——摘编自王永平《全球史视野下的古代丝绸之路》等

根据材料以丝绸之路为主题,拟定一个具体论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合)

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

参考答案

1.B

【详解】

题干主旨即各民族之间的“可接近性”或许会对人类文化的发展起到意想不到的作用。公元3—6世纪形成高潮的欧亚大陆民族大迁徙为游牧民族与农耕民族之间的交往提供了“可接近性”的机会。他们的行动不仅为农耕世界的社会经济注入了新鲜活力,也使社会发展相对落后的游牧民族融入农耕世界,从而加快了人类文明的进程,并对中国和西欧文化的发展产生了巨大的影响,故B项符合题意;赫梯人改进冶铁技术体现了其生产力的进步,但与“有机会吸取邻近社会集团的经验”“相互学习的机会”等信息无关,排除A项;19世纪英国殖民者开始在澳大利亚建牧场,是建立在剥削澳大利亚原住民的基础上的,与题旨不符,排除C项;D项所述体现不出“社会集团”“相互学习的机会”等信息,排除D项。

2.A

【详解】

结合所学内容可知,随着亚历山大东征使希腊文明对外传播,希腊化的表现主要是希腊文化中心发生了变化、促进了希腊人与其他民族融合和希腊文化的传播范围扩大,①②③符合题意,故选A;“希腊化非常彻底”的说法过于夸张,不符合题意,排除包含④的BCD。

3.B

【详解】

“移民异邦人表现了对雅典的满意和忠诚”显然是受到雅典民众对于城邦忠诚的影响,说明雅典民主政治运作成效获得公众认同,故B项正确;外邦人没有公民权,显然不能参加政治活动,故A项错误;雅典的民主政治一定程度保护公民的个人自由,故C项错误;外邦人有离开雅典城邦的自由权,故D项错误。故选B。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,阿拉伯帝国于8世纪中期成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,当时中国正处于唐朝全盛时期,B项正确;日本大化改新开始于646年,即七世纪中期,当时阿拉伯帝国还未成为地跨欧亚非三洲大帝国,A项错误;儒学在东南亚地区流行是在宋元以后,C项错误;利玛窦来华传播教义是在16世纪后期,当时处于中国的明朝时期,阿拉伯帝国已灭亡,D项错误。

5.A

【详解】

材料“当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多”反映的是少数民族向中原地区流徙,也就是由北向南迁徙,故A项正确;材料中没有体现出所涉及的阶层与规模,故B项排除;材料只强调的是人口的流动,而没有体现出人口流动的影响,故C项排除;D项材料中没有体现。

点睛:对材料“当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多”的理解是解题的关键。

6.C

【详解】

希腊城邦用200多年,组织居民向海外殖民,另建城邦,奠定了古代希腊的广阔疆域,推动了希腊文明的发展繁荣,反映出希腊殖民是古代文明扩展的主要途径之一,C项正确;希腊属于海洋文明,而非农耕文明,A项错误;古代希腊殖民的目的是解决地狭人多问题,与近代欧洲列强为满足资本主义发展进行殖民扩张不同,B项错误;公元前4世纪亚历山大帝国建立时,希腊的海外殖民早已停止,D项错误。

7.A

【详解】

据所学知识,公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入印度、巴尔干半岛、西欧和北欧、小亚细亚和伊朗高原等广大地区。其中,伊朗高原的印欧人后来发展为波斯人;而巴尔干半岛的印欧人与当地居民融合,演变为后世的希腊人。所以波斯人和希腊人的共同点是他们都是由印欧人发展而来的,故A选项正确,B选项错误;波斯人以信仰伊斯兰教为主,希腊人以信仰东正教为主,C选项错误;《荷马史诗》相传是由古希腊诗人荷马创作的长篇史诗,是他根据民间流传的短歌综合编写而成,D选项错误。

8.D

【详解】

谢里曼根据《荷马史诗》的记载取得了惊人的考古成果,由此说明《荷马史诗》具有一定的史料价值,但并不能因此说明《荷马史诗》就是一手史料,故选D项,排除A项;谢里曼考古研究的是古希腊文化,而不是古罗马帝国,故排除B项;谢里曼的考古取得了惊人成果,但并不能因此证明特洛伊是当地最早的城市,故排除C项;

9.A

【详解】

根据图片信息可知,公元前3000~公元前1000年印欧人从发源地向欧洲、地中海、中东亚迁移,经历了漫长的过程,故A项正确;印欧进入伊朗高原,在征服了土著人后,建立了辉煌的古波斯文明 ,进入巴尔干地区的印欧人与当地居民融合,形成古代的希腊人,形成新文明,排除B项;拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人开始向四面八方迁徙,但图片不能直接体现,排除C项;印欧人为了生存,开始了漫长的大迁徙,排除D项。故选A。

10.B

【详解】

在3—6世纪的亚欧游牧民族大迁徙中,中亚、西亚、欧洲和北非受到的冲击较大,各个区域的文化出现了较大程度的变化,如拜占庭帝国保存并继承了古代希腊罗马的部分文化遗产,并把基督教传到东欧;阿拉伯文化以伊斯兰教为底色,融合了希腊罗马和西亚传统文化,日渐繁荣;西罗马帝国则在冲击中被日耳曼人灭亡,在其废墟上诞生了日耳曼因素、罗马因素和基督教相互结合的欧洲新文化,故A、C、D三项均可排除。中国和印度受冲击较小,基本上保持了各自的文化传统,在吸收部分游牧民族因素的基础上,促进了本民族文化的发展,故B项正确。

11.B

【详解】

根据材料信息,南方的楚地崇拜火神,而北方西周王宛一带崇拜农神,称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”,到了春秋战国时期,北方的名士讥嘲楚人 “南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”,这种对比表明了当时南北方在文化上有很大不同,存在较大差异,B项正确;材料是体现南北差距,不是渗透,排除A项;交往停滞的表述错误,不符合史实,排除C项;材料是体现南北差距,未体现华夏文明的多元一体性,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】

材料反映了公元前2000年代中叶开始,亚欧大陆的农耕文明遭到北方游牧部落的入侵,结合所学知识可知,战争也是一种特殊的交流融合的方式,游牧文明与农耕文明的战争客观上会促进两个文明的交流与融合,故选B;游牧文明挑起战争,不代表其发展水平高,故排除A;公元前2000年代,亚欧大陆的农耕文明正在持续发展,而不是严重停滞,故排除C;材料没有涉及到不同文明的发展模式,故排除D。

13.D

【详解】

据所学知识,魏晋南北朝时期,北方政局不稳而江南地区战乱较少,致使北方人口大量南迁并带去先进的生产技术,加上江南优越的自然条件,使得江南地区经济得到开发。①②③④均正确,故D选项正确,排除ABC选项。

14.C

【详解】

根据“通过吸取来自非洲、中东、印度的辉煌文明与先进的科学技术,在其他文明相继没落的历史时期不断成长,达到了一系列文化高峰。”可得出文化的传播与人口迁移有一定的关系,C项正确;材料不能得出是否停止,排除A;人口迁徙并不是一种文化活动,排除B;D项太绝对,排除D。

15.A

【详解】

莫高窟壁画中的盛唐人物在服饰方面出现了中外交融的情形,而唐代歌舞剧代表作《羽衣霓裳舞曲》带有明显的外来文化和少数民族文化特征,这说明唐代文化具有开放包容的特征,A正确;影响深远强调对后世的影响,题干描述的是当时的情形,排除B;题干中未将唐代文化和世界其他文明对比,无法得出唐文化领先世界的结论,排除C;D与题干信息描述相反,排除。

16.B

【详解】

进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流域,故B错误,符合题意;ACD项表述正确,不符合题意。

17.D

【详解】

因为冶炼技术的进步,赫梯人制造出了战车,扩大了铁的用途,使赫梯人的战斗力得以提高,但不一定在作战时能轻松获胜。故选D项;排除ABC。

18.C

【详解】

材料中的观点表明古代北方印欧人及南方闪米特人入侵美索不达米亚是为了肥沃的两河流域,说明古代人口迁徙受地理环境的影响很大,C正确;题意没有提及文明和历史的残酷,故排除AD;题意只提及地理环境的影响,而古代战争的目的不仅仅是大河流域的争夺,故B排除。

19.C

【详解】

据材料“在古代波斯《一千个故事》的基础上,吸取了埃及、伊拉克和印度等国的民间故事”联系所学知识,7世纪中期起,阿拉伯人开始大规模向外扩张,到8世纪中期建立起了地跨亚非欧三洲的大帝国。同时,阿拉伯人继承了被征服地区的文化,广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。《一千零一夜》便是阿拉伯最具代表性的文学作品,是亚非文化的融合的结果,C选项正确;材料反映的是《一千零一夜》的创作背景和过程,A选项错误;题干强调的是借鉴与吸收而非独创性,排除B;依据材料所述《一千零一夜》的创作背景和过程,无法得知人们精神生活的状况,D选项错误。

20.A

【详解】

题干强调的是早期雅利安人的吠陀时代,吠陀是通过记忆和口耳相传的,这说明当时雅利安人还没有形成自己的书写文字,故A项正确。口耳相传的历史也是历史,不能说其一定不可信,故B项错误;题干中强调的不是雅利安人东进的目的,故C项错误;从题干中无法看出雅利安人进行的迁徙是否是有计划的,故D项错误。

21.汉朝特点:对外交往以陆路为主;通过丝绸之路,远到西亚和欧洲大秦;既有政治,也有经济文化交流,以官方交往为主(使节往来和经济文化交流)。

唐朝特点:海陆并举;对外交往范围大大扩大;双向交流(以外国向中国学习为主,但同时外国经济、文化也对中国产生了重大影响);交往形式多样(使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教往来、艺术交流等)

明朝特点:郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区;以政治目的为主(若答出由开放到闭关锁国亦可给分)

共同因素:

政治:国家统一,社会稳定

经济:经济发达,国力强盛

文化:科技文化领先世界政策:国家实行开放的政策

交通:丝绸之路开通,交通发达

【详解】

汉朝特点:根据汉代丝绸之路可以看出,汉代的对外交往以陆路为主;根据丝绸之路的路线可知,通过丝绸之路,远到西亚和欧洲大秦;根据丝绸之路上的交往形式以及群体可知,既有政治,也有经济文化交流,以官方交往为主(使节往来和经济文化交流)。唐朝特点:根据唐代海上丝绸之路和陆上丝绸之路并存可知,唐代海陆并举;从唐代海上丝绸之路和陆上丝绸之路的延伸范围可知,对外交往范围大大扩大;从文化交流的方向看,唐代的文化呈现双向交流特征,其中以外国向中国学习为主,但同时外国经济、文化也对中国产生了重大影响;从交往的形式看出,唐代的交往形式多样,有使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教往来、艺术交流等。明朝特点:根据所学知识可知,郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区;从郑和下西洋的目的看,以政治目的为主。

共同因素:根据所学知识可知,汉、唐、明三朝在政治方面国家统一,社会稳定;在经济方面经济发达,国力强盛;在文化方面科技文化领先世界;在对外政策方面,汉唐国家实行开放的政策,而明初同样实行相对开放的国家政策;在交通方面,三朝丝绸之路开通,交通发达。

22.论题一:丝绸之路推动中外文明的交流与发展。论证略(史实:中外双方的交流与发展)

论题二:商路贸易是推动中外文明交流与发展的重要形式。

(注意:陆路和海路多种商路,结合史实回答。)

【详解】

开放性试题。从丝绸之路的影响角度分析,以分析丝绸之路推动中外文明的交流与发展为例。结合所学知识,从丝绸之路加强了中国与欧亚非等国家的往来,促进了东西方经济文化的交流,推动了古代世界从分散逐渐走向整合,扩大了人类交往的范围,促进了全球文明的发展等角度分析。最后对论证过程进行总结,得出,古代丝绸之路是一部人类文明交往与联系的全球史。答案第6页,共6页

答案第7页,共1页

一、单选题(20题)

1.美国人类学家博厄斯曾说:“一个社会集团,其文化的进步性往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。一个社会集团所有的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列最能体现这一观点的史实是( )

A.约公元前1300年赫梯人改进冶铁技术

B.3—6世纪形成高潮的欧亚大陆民族大迁徙

C.19世纪英国殖民者开始在澳大利亚建牧场

D.宋元时期棉花从陆、海两渠道传入内地

2."他(亚历山大)促使民主氛围浓厚的希腊以主动的姿态同专制主义的东方发生了广泛的交流,在他所征服的地区开始了几百年的'希腊化时代'。"希腊化表现在

①希腊文化中心发生了变化 ②促进希腊人和其他民族融合

③希腊文化的传播范围扩大 ④被征服地区希腊化非常彻底

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

3.雅典城市的移民异邦人并没有民主权利,但许多人还是长期居住在雅典,而且在一定程度上表现了对雅典的满意和忠诚;这说明古代雅典

A.异邦人积极参与政治生活 B.民主政治运作成效获得公众认同

C.民主政治难以保障公民个人自由 D.异邦人不得随意离开城邦

4.阿拉伯帝国成为地跨欧亚非三洲的大帝国时

A.日本正在进行大化改新 B.中国正处于大唐盛世

C.儒学在东南亚地区流行 D.利玛窦来华传播教义

5.魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。材料反映魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点是

A.由北向南迁徙

B.迁徒涉及阶层广和规模大

C.加速南方开发

D.政府组织和被动迁徙并存

6.从公元前8世纪初开始的200多年间,由于人口增多,希腊众多城邦组织本邦部分居民向地中海和黑海周边地区殖民,另立家园,建立起140多座新的城邦,奠定了古代希腊的广阔疆域。对希腊殖民解读准确的是

A.源于农耕文明的优势与扩张潜能 B.与近代欧洲列强殖民扩张的目的一致

C.是古代文明扩展的主要途径之一 D.是亚历山大帝国推广希腊文化的延续

7.波斯人和希腊人的共同点是

A.他们有共同的祖先 B.他们生活的区域相同

C.他们的宗教信仰相同 D.《荷马史诗》记录了他们的历史

8.19世纪70年代,德国学者谢里曼根据《荷马史诗》中吟咏的特洛伊战争以及其他相关传说,先后对小亚细亚及南希腊进行考古发掘,取得了惊人的成果。谢里曼的考古发掘

A.证明了《荷马史诗》是一手史料

B.丰富了研究古罗马帝国的史料

C.说明特洛伊是当地最早的城市

D.显示了《荷马史诗》的史料价值

9.下面为印欧人早期迁移路线图(公元前3000~公元前1000年)。据此可知,印欧人的迁移

A.经历了一个长期的过程 B.导致了古代文明的覆灭

C.以马车为主要交通工具 D.以传播游牧文化为目的

10.在3—6世纪亚欧游牧民族大迁徙中,能够基本保持自己文化传统的地区是

A.拜占庭帝国 B.中国和印度 C.阿拉伯帝国 D.西罗马帝国

11.据文献记载,楚地崇拜火神,西周王宛一带崇拜农神;楚地方言称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”。春秋战国时期,不少北方的名士将楚人讥嘲为“南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”。这反映出

A.中原文化对周边的渗透加强 B.南北文化存在较大差异

C.分封制导致地区间交往停滞 D.华夏文明的多元一体性

12.在古代亚欧大陆的整个农耕世界,约从公元前2000年代的中叶开始,都经历了由北方来的以战车为武装的各个部族的入侵。这一现象反映出当时

A.游牧文明发展水平较高 B.游牧文明与农耕文明的交流

C.农耕文明发展严重停滞 D.不同文明区域发展模式迥异

13.下列有关中国魏晋南北朝时期江南地区经济得到开发的原因的表述,正确的是

①江南有发展经济的优越自然条件 ②北方人口大量南迁

③江南地区战乱较少 ④北方人带去先进的生产技术

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

14.欧洲这块古老的大陆,通过吸取来自非洲、中东、印度的辉煌文明与先进的科学技术,在其他文明相继没落的历史时期不断成长,达到了一系列文化高峰。在此过程中,移民起到了至关重要的作用。这一事例说明

A.人类的迁徙活动从未停止

B.人口迁徙是一种文化活动

C.人口迁徙是文化交流的重要途径之一

D.移民给当地带去的都是先进文化

15.莫高窟盛唐第217窟壁画中的人物,身穿驳领窄袖袍服,脚穿乌靴。幞头是唐朝典型的冠式,而驳领窄袖袍是胡服的特征。形成于唐朝的大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是

A.开放包容 B.影响深远 C.领先世界 D.固守传统

16.印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A.进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B.进入伊朗高原的发展成为亚述人

C.进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D.进入印度河流域的发展成为雅利安人

17.下图是赫梯人的铁质车轴战车,使用铁质车轴之后,车斗的负重能力上升,能乘三人。一人开车,一人射箭,一人拿长矛捅刺,换句话说,它赋予了战车近战的能力。由此不能得出的信息是

A.赫梯人扩大了铁的用途 B.赫梯人的战斗力提高

C.赫梯人的冶炼技术得以改进 D.赫梯人在作战时能轻松获胜

18.“美索不达米亚历史,在很大程度上也就是来自北面的入侵者印欧人与来自南面的入侵者闪米特人为争夺这块肥沃的大河流域地区而展开长达数千年的斗争的历史。”此观点强调了( )

A.人类文明的冲突 B.古代战争的目的

C.地理环境的影响 D.历史形成的残酷

19.有学者认为《一千零一夜》是在古代波斯《一千个故事》的基础上;吸取了埃及、伊拉克和印度等国的民间故事,经过几百年的修改补充而最后编定。这反映了

A.文学作品的影响大 B.阿拉伯人的创造性

C.亚非文化的融合 D.精神生活丰富多彩

20.讲梵语的早期雅利安人东进至印度河流域和恒河流域的历史被称为吠陀时代,而吠陀是通过记忆和口耳相传的。这说明早期雅利安人

A.未形成自己的书写文字 B.征服印度的历史不可信

C.东进旨在掠夺农耕土地 D.进行的迁徙是无计划的

二、材料分析题92题)

21.以下三幅图是中国古代三个历史时期(西汉、唐朝、明朝)的对外交往图。汉代外交以“博望”“定远”作为成功的主要标志。唐代国威强盛,却没有大规模的远行出使记录,有所谓“万国朝未央(宫)”的形势。明朝郑和下西洋是为了“宣教化于海外诸番国”、“布国威于四方”。阅读材料,回答问题。

根据上述材料并结合所学知识,分别提取三个历史时期有关对外交往的特点,并归纳上述对外交往局面形成的共同因素。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起的中国古代诸王朝从秦汉到明清绵延不绝,与印度、波斯等古代诸帝国,通过不断地扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。如族群的迁徙、多民族的融合、各种宗教的传播、艺术的相互影响、物种与技术的交换、风俗与社会生活的变迁等,都是经过丝绸之路多元文明的互动带来的结果。

——摘编自王永平《全球史视野下的古代丝绸之路》等

根据材料以丝绸之路为主题,拟定一个具体论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合)

试卷第6页,共6页

试卷第5页,共6页

参考答案

1.B

【详解】

题干主旨即各民族之间的“可接近性”或许会对人类文化的发展起到意想不到的作用。公元3—6世纪形成高潮的欧亚大陆民族大迁徙为游牧民族与农耕民族之间的交往提供了“可接近性”的机会。他们的行动不仅为农耕世界的社会经济注入了新鲜活力,也使社会发展相对落后的游牧民族融入农耕世界,从而加快了人类文明的进程,并对中国和西欧文化的发展产生了巨大的影响,故B项符合题意;赫梯人改进冶铁技术体现了其生产力的进步,但与“有机会吸取邻近社会集团的经验”“相互学习的机会”等信息无关,排除A项;19世纪英国殖民者开始在澳大利亚建牧场,是建立在剥削澳大利亚原住民的基础上的,与题旨不符,排除C项;D项所述体现不出“社会集团”“相互学习的机会”等信息,排除D项。

2.A

【详解】

结合所学内容可知,随着亚历山大东征使希腊文明对外传播,希腊化的表现主要是希腊文化中心发生了变化、促进了希腊人与其他民族融合和希腊文化的传播范围扩大,①②③符合题意,故选A;“希腊化非常彻底”的说法过于夸张,不符合题意,排除包含④的BCD。

3.B

【详解】

“移民异邦人表现了对雅典的满意和忠诚”显然是受到雅典民众对于城邦忠诚的影响,说明雅典民主政治运作成效获得公众认同,故B项正确;外邦人没有公民权,显然不能参加政治活动,故A项错误;雅典的民主政治一定程度保护公民的个人自由,故C项错误;外邦人有离开雅典城邦的自由权,故D项错误。故选B。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,阿拉伯帝国于8世纪中期成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,当时中国正处于唐朝全盛时期,B项正确;日本大化改新开始于646年,即七世纪中期,当时阿拉伯帝国还未成为地跨欧亚非三洲大帝国,A项错误;儒学在东南亚地区流行是在宋元以后,C项错误;利玛窦来华传播教义是在16世纪后期,当时处于中国的明朝时期,阿拉伯帝国已灭亡,D项错误。

5.A

【详解】

材料“当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多”反映的是少数民族向中原地区流徙,也就是由北向南迁徙,故A项正确;材料中没有体现出所涉及的阶层与规模,故B项排除;材料只强调的是人口的流动,而没有体现出人口流动的影响,故C项排除;D项材料中没有体现。

点睛:对材料“当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多”的理解是解题的关键。

6.C

【详解】

希腊城邦用200多年,组织居民向海外殖民,另建城邦,奠定了古代希腊的广阔疆域,推动了希腊文明的发展繁荣,反映出希腊殖民是古代文明扩展的主要途径之一,C项正确;希腊属于海洋文明,而非农耕文明,A项错误;古代希腊殖民的目的是解决地狭人多问题,与近代欧洲列强为满足资本主义发展进行殖民扩张不同,B项错误;公元前4世纪亚历山大帝国建立时,希腊的海外殖民早已停止,D项错误。

7.A

【详解】

据所学知识,公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入印度、巴尔干半岛、西欧和北欧、小亚细亚和伊朗高原等广大地区。其中,伊朗高原的印欧人后来发展为波斯人;而巴尔干半岛的印欧人与当地居民融合,演变为后世的希腊人。所以波斯人和希腊人的共同点是他们都是由印欧人发展而来的,故A选项正确,B选项错误;波斯人以信仰伊斯兰教为主,希腊人以信仰东正教为主,C选项错误;《荷马史诗》相传是由古希腊诗人荷马创作的长篇史诗,是他根据民间流传的短歌综合编写而成,D选项错误。

8.D

【详解】

谢里曼根据《荷马史诗》的记载取得了惊人的考古成果,由此说明《荷马史诗》具有一定的史料价值,但并不能因此说明《荷马史诗》就是一手史料,故选D项,排除A项;谢里曼考古研究的是古希腊文化,而不是古罗马帝国,故排除B项;谢里曼的考古取得了惊人成果,但并不能因此证明特洛伊是当地最早的城市,故排除C项;

9.A

【详解】

根据图片信息可知,公元前3000~公元前1000年印欧人从发源地向欧洲、地中海、中东亚迁移,经历了漫长的过程,故A项正确;印欧进入伊朗高原,在征服了土著人后,建立了辉煌的古波斯文明 ,进入巴尔干地区的印欧人与当地居民融合,形成古代的希腊人,形成新文明,排除B项;拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人开始向四面八方迁徙,但图片不能直接体现,排除C项;印欧人为了生存,开始了漫长的大迁徙,排除D项。故选A。

10.B

【详解】

在3—6世纪的亚欧游牧民族大迁徙中,中亚、西亚、欧洲和北非受到的冲击较大,各个区域的文化出现了较大程度的变化,如拜占庭帝国保存并继承了古代希腊罗马的部分文化遗产,并把基督教传到东欧;阿拉伯文化以伊斯兰教为底色,融合了希腊罗马和西亚传统文化,日渐繁荣;西罗马帝国则在冲击中被日耳曼人灭亡,在其废墟上诞生了日耳曼因素、罗马因素和基督教相互结合的欧洲新文化,故A、C、D三项均可排除。中国和印度受冲击较小,基本上保持了各自的文化传统,在吸收部分游牧民族因素的基础上,促进了本民族文化的发展,故B项正确。

11.B

【详解】

根据材料信息,南方的楚地崇拜火神,而北方西周王宛一带崇拜农神,称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”,到了春秋战国时期,北方的名士讥嘲楚人 “南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”,这种对比表明了当时南北方在文化上有很大不同,存在较大差异,B项正确;材料是体现南北差距,不是渗透,排除A项;交往停滞的表述错误,不符合史实,排除C项;材料是体现南北差距,未体现华夏文明的多元一体性,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】

材料反映了公元前2000年代中叶开始,亚欧大陆的农耕文明遭到北方游牧部落的入侵,结合所学知识可知,战争也是一种特殊的交流融合的方式,游牧文明与农耕文明的战争客观上会促进两个文明的交流与融合,故选B;游牧文明挑起战争,不代表其发展水平高,故排除A;公元前2000年代,亚欧大陆的农耕文明正在持续发展,而不是严重停滞,故排除C;材料没有涉及到不同文明的发展模式,故排除D。

13.D

【详解】

据所学知识,魏晋南北朝时期,北方政局不稳而江南地区战乱较少,致使北方人口大量南迁并带去先进的生产技术,加上江南优越的自然条件,使得江南地区经济得到开发。①②③④均正确,故D选项正确,排除ABC选项。

14.C

【详解】

根据“通过吸取来自非洲、中东、印度的辉煌文明与先进的科学技术,在其他文明相继没落的历史时期不断成长,达到了一系列文化高峰。”可得出文化的传播与人口迁移有一定的关系,C项正确;材料不能得出是否停止,排除A;人口迁徙并不是一种文化活动,排除B;D项太绝对,排除D。

15.A

【详解】

莫高窟壁画中的盛唐人物在服饰方面出现了中外交融的情形,而唐代歌舞剧代表作《羽衣霓裳舞曲》带有明显的外来文化和少数民族文化特征,这说明唐代文化具有开放包容的特征,A正确;影响深远强调对后世的影响,题干描述的是当时的情形,排除B;题干中未将唐代文化和世界其他文明对比,无法得出唐文化领先世界的结论,排除C;D与题干信息描述相反,排除。

16.B

【详解】

进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流域,故B错误,符合题意;ACD项表述正确,不符合题意。

17.D

【详解】

因为冶炼技术的进步,赫梯人制造出了战车,扩大了铁的用途,使赫梯人的战斗力得以提高,但不一定在作战时能轻松获胜。故选D项;排除ABC。

18.C

【详解】

材料中的观点表明古代北方印欧人及南方闪米特人入侵美索不达米亚是为了肥沃的两河流域,说明古代人口迁徙受地理环境的影响很大,C正确;题意没有提及文明和历史的残酷,故排除AD;题意只提及地理环境的影响,而古代战争的目的不仅仅是大河流域的争夺,故B排除。

19.C

【详解】

据材料“在古代波斯《一千个故事》的基础上,吸取了埃及、伊拉克和印度等国的民间故事”联系所学知识,7世纪中期起,阿拉伯人开始大规模向外扩张,到8世纪中期建立起了地跨亚非欧三洲的大帝国。同时,阿拉伯人继承了被征服地区的文化,广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。《一千零一夜》便是阿拉伯最具代表性的文学作品,是亚非文化的融合的结果,C选项正确;材料反映的是《一千零一夜》的创作背景和过程,A选项错误;题干强调的是借鉴与吸收而非独创性,排除B;依据材料所述《一千零一夜》的创作背景和过程,无法得知人们精神生活的状况,D选项错误。

20.A

【详解】

题干强调的是早期雅利安人的吠陀时代,吠陀是通过记忆和口耳相传的,这说明当时雅利安人还没有形成自己的书写文字,故A项正确。口耳相传的历史也是历史,不能说其一定不可信,故B项错误;题干中强调的不是雅利安人东进的目的,故C项错误;从题干中无法看出雅利安人进行的迁徙是否是有计划的,故D项错误。

21.汉朝特点:对外交往以陆路为主;通过丝绸之路,远到西亚和欧洲大秦;既有政治,也有经济文化交流,以官方交往为主(使节往来和经济文化交流)。

唐朝特点:海陆并举;对外交往范围大大扩大;双向交流(以外国向中国学习为主,但同时外国经济、文化也对中国产生了重大影响);交往形式多样(使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教往来、艺术交流等)

明朝特点:郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区;以政治目的为主(若答出由开放到闭关锁国亦可给分)

共同因素:

政治:国家统一,社会稳定

经济:经济发达,国力强盛

文化:科技文化领先世界政策:国家实行开放的政策

交通:丝绸之路开通,交通发达

【详解】

汉朝特点:根据汉代丝绸之路可以看出,汉代的对外交往以陆路为主;根据丝绸之路的路线可知,通过丝绸之路,远到西亚和欧洲大秦;根据丝绸之路上的交往形式以及群体可知,既有政治,也有经济文化交流,以官方交往为主(使节往来和经济文化交流)。唐朝特点:根据唐代海上丝绸之路和陆上丝绸之路并存可知,唐代海陆并举;从唐代海上丝绸之路和陆上丝绸之路的延伸范围可知,对外交往范围大大扩大;从文化交流的方向看,唐代的文化呈现双向交流特征,其中以外国向中国学习为主,但同时外国经济、文化也对中国产生了重大影响;从交往的形式看出,唐代的交往形式多样,有使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教往来、艺术交流等。明朝特点:根据所学知识可知,郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区;从郑和下西洋的目的看,以政治目的为主。

共同因素:根据所学知识可知,汉、唐、明三朝在政治方面国家统一,社会稳定;在经济方面经济发达,国力强盛;在文化方面科技文化领先世界;在对外政策方面,汉唐国家实行开放的政策,而明初同样实行相对开放的国家政策;在交通方面,三朝丝绸之路开通,交通发达。

22.论题一:丝绸之路推动中外文明的交流与发展。论证略(史实:中外双方的交流与发展)

论题二:商路贸易是推动中外文明交流与发展的重要形式。

(注意:陆路和海路多种商路,结合史实回答。)

【详解】

开放性试题。从丝绸之路的影响角度分析,以分析丝绸之路推动中外文明的交流与发展为例。结合所学知识,从丝绸之路加强了中国与欧亚非等国家的往来,促进了东西方经济文化的交流,推动了古代世界从分散逐渐走向整合,扩大了人类交往的范围,促进了全球文明的发展等角度分析。最后对论证过程进行总结,得出,古代丝绸之路是一部人类文明交往与联系的全球史。答案第6页,共6页

答案第7页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享