2010年秋九年级语文上册期中重点段落练习

文档属性

| 名称 | 2010年秋九年级语文上册期中重点段落练习 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 18.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-11-19 14:28:00 | ||

图片预览

文档简介

九年级语文上册期中重点段落练习

一《白杨礼赞》

(1).①汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。②黄的是土,未开垦的荒地,几十万年前由伟大的自然力堆积成功的黄土高原的外壳;绿的呢,是人类劳力战胜自然的成果,是麦田。③和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波,——这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”,若不是妙手偶得,便确是经过锤炼的语言的精华。④黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥,这时如果不是宛若并肩的远山的连峰提醒了你(这些山峰凭你的肉眼来判断,就知道是在你脚底下的),你会忘记了汽车是在高原上行驶。⑤这时你涌起来的感想也许是“雄壮”,也许是“伟大”,诸如此类的形容词;然而同时你的眼睛也许觉得有点倦怠,你对当前的“雄壮”或“伟大”闭了眼,而另一种的味儿在你心头潜滋暗长了——“单调”。⑥可不是?单调,有一点儿吧?

1、按照作者对黄土高原的所见、所感,将这段文字分成两层。在文中用“‖”标出来。

2、文中能概括作者所见的是第 句。

3、作者由所见而产生的所感有两点,这两点是:“ ”、“ ”和“ ”、“ ”(用文中词语填空)。

4、本段第②③句具体描述了黄土高原 的特点。第④句具体描述了黄土高原 的特点。

5、作者所感的两点中,哪一点是主要的?哪一点是次要的?从文中找出准确表现其主、次的动词。

答:

6、本段写黄土高原与全文礼赞白杨树有什么关系?

答:

(2)、它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝。也许你要说它不美。如果美是专指“婆娑”或“旁逸斜出”之类而言,那么,白杨树算不得树中的好女子。但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就只觉得它只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

1、给这段文字划分层次,并概括出层意。

①

②

2、为什么说白杨树“是树中的伟丈夫”?(用原文回答)

答:

3、和“伟丈夫”形成对比的词语是“ ”,这样对比的作用是:欲扬先抑,否定了“ ”,肯定了“ ”,突出了白杨树与众树不同。

4、简析四个反问排比句,是怎样由外向内,层层深入的揭示白杨树的象征意义的?

答:

二《孔乙己》

阅读下段文字回答文后问题。

①中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。②他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住,见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!“但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”③孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。④他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

1、从全文的情节发展看,它属于( )。

A、开端 B、发展 C、高潮 D、结局

2、这段记叙的主要事件是( )。

A、孔乙己被打折了腿。 B、丁举人有钱有势。

C、孔乙己最后一次来酒店喝酒。 D、众人耻笑孔乙己。

3、请填写(不抄写原文,用文中句子序号填空)

①句作用

②句作用

③句作用

4、孔乙己被打折腿的直接原因是 ,而根本原因是 。

5、联系全文可以看出 ,不仅毒害了他的 ,而且也摧残了他的 。

6、店里喝酒的人和掌柜对孔乙己的态度是 ,这表现了封建社会人与人之间 。

7、孔乙己在笑声中出场,最后在笑声中离开生活的舞台,这既是对孔乙己性格的批判,也是对群众 、社会 的批判。

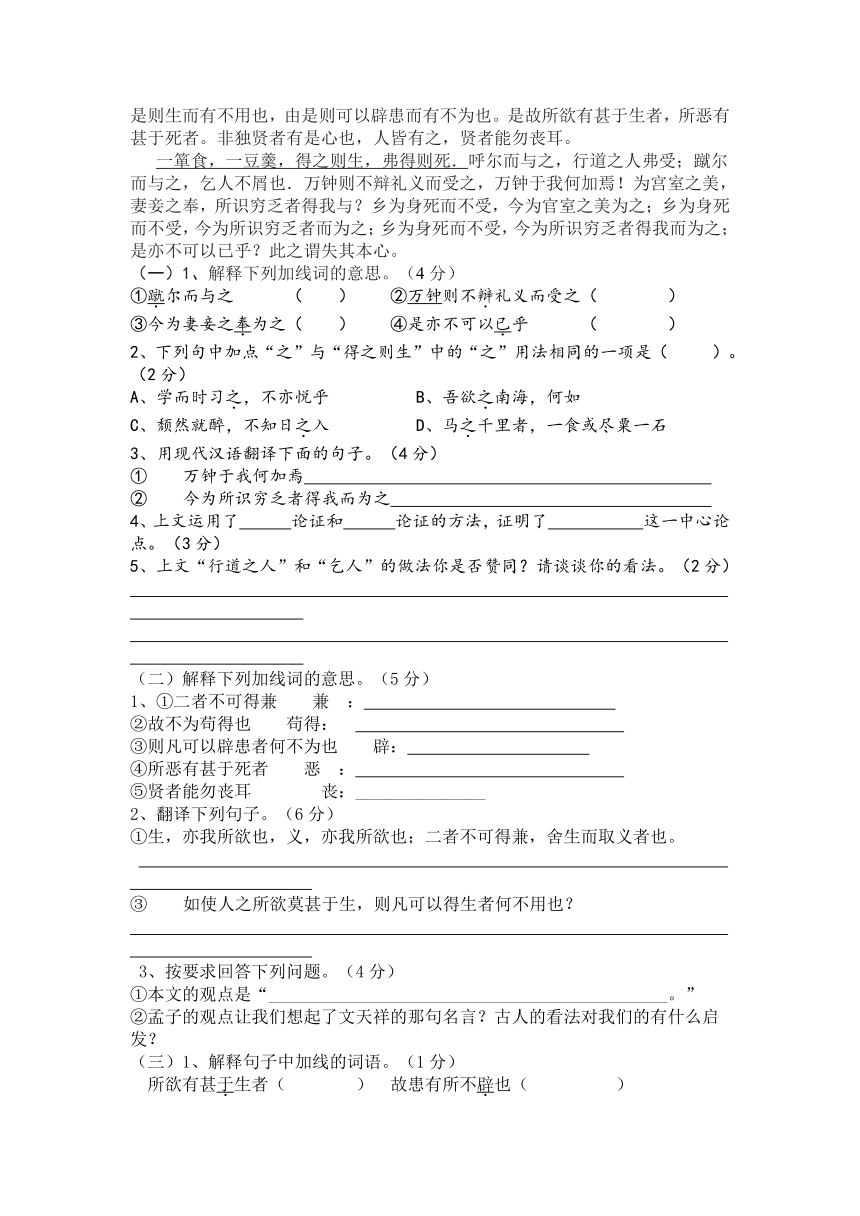

三.《鱼我所欲也》

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由

是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死.呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为官室之美为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)1、解释下列加线词的意思。(4分)

①蹴尔而与之 ( ) ②万钟则不辩礼义而受之( )

③今为妻妾之奉为之( ) ④是亦不可以已乎 ( )

2、下列句中加点“之”与“得之则生”中的“之”用法相同的一项是( )。(2分)

A、学而时习之,不亦悦乎 B、吾欲之南海,何如

C、颓然就醉,不知日之入 D、马之千里者,一食或尽粟一石

3、用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

① 万钟于我何加焉

② 今为所识穷乏者得我而为之

4、上文运用了 论证和 论证的方法,证明了 这一中心论点。(3分)

5、上文“行道之人”和“乞人”的做法你是否赞同?请谈谈你的看法。(2分)

(二)解释下列加线词的意思。(5分)

1、①二者不可得兼 兼 :

②故不为苟得也 苟得:

③则凡可以辟患者何不为也 辟:

④所恶有甚于死者 恶 :

⑤贤者能勿丧耳 丧:_______________

2、翻译下列句子。(6分)

①生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

③ 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

3、按要求回答下列问题。(4分)

①本文的观点是“______________________________________________。”

②孟子的观点让我们想起了文天祥的那句名言?古人的看法对我们的有什么启发?

(三)1、解释句子中加线的词语。(1分)

所欲有甚于生者( ) 故患有所不辟也( )

2、“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?”的深层含义是什么?(2分)

3、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指什么?(用原文中的语句来回答)(1分)

4、本文观点广为后人赞同,请找出本文观点并写出与本文观点一致的两句诗。(3分)

观点:

诗句:

附:1、①比 ②同避,躲避 2、如果一个人,所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。 3、所欲者有甚于生者,所恶者有甚于死者 4、舍生而取义 第二问答案提示:①取义成仁今日事,人间遍种自由花 ②人生自古谁无死,留取丹心照汉青

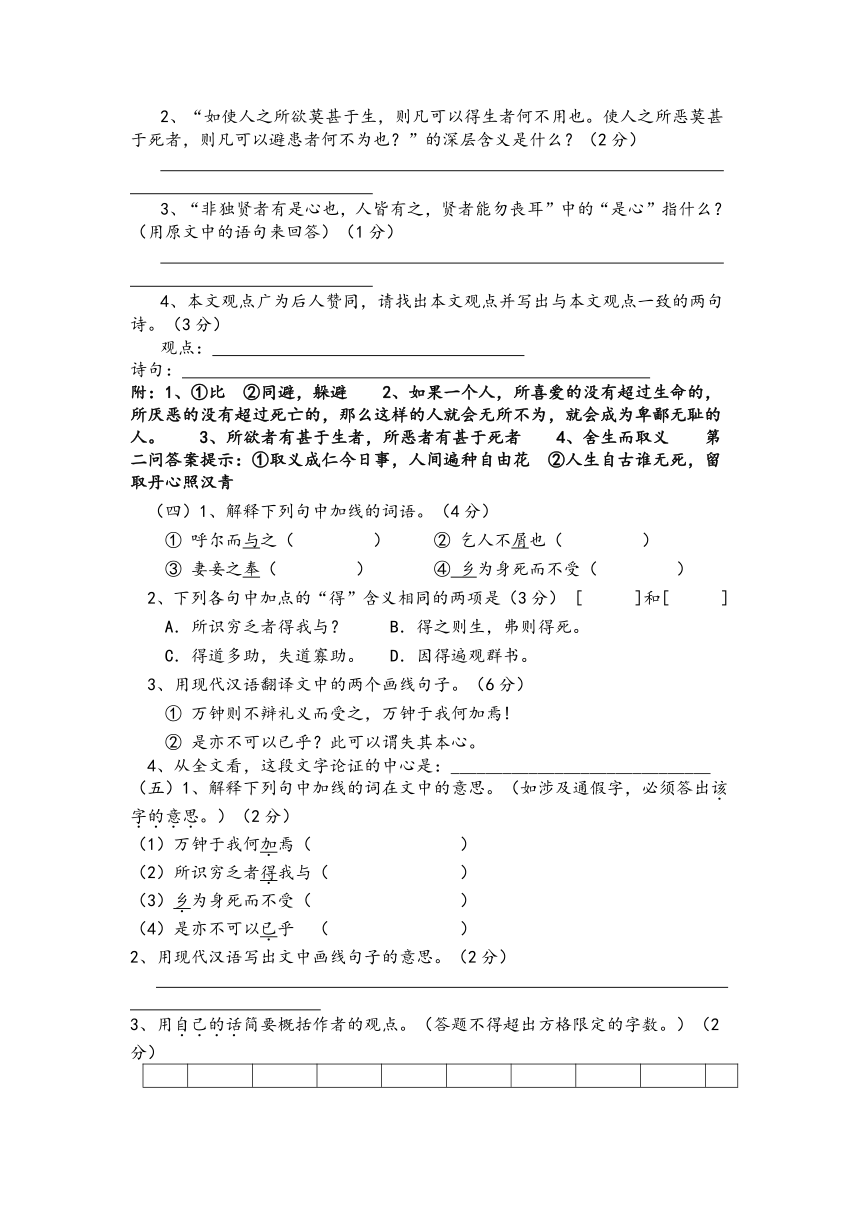

(四)1、解释下列句中加线的词语。(4分)

① 呼尔而与之( ) ② 乞人不屑也( )

③ 妻妾之奉( ) ④ 乡为身死而不受( )

2、下列各句中加点的“得”含义相同的两项是(3分) [ ]和[ ]

A.所识穷乏者得我与? B.得之则生,弗则得死。

C.得道多助,失道寡助。 D.因得遍观群书。

3、用现代汉语翻译文中的两个画线句子。(6分)

① 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

② 是亦不可以已乎?此可以谓失其本心。

4、从全文看,这段文字论证的中心是:______________________________

(五)1、解释下列句中加线的词在文中的意思。(如涉及通假字,必须答出该字的意思。)(2分)

(1)万钟于我何加焉( )

(2)所识穷乏者得我与( )

(3)乡为身死而不受( )

(4)是亦不可以已乎 ( )

2、用现代汉语写出文中画线句子的意思。(2分)

3、用自己的话简要概括作者的观点。(答题不得超出方格限定的字数。)(2分)

4、《谈骨气》一文用孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来概括“骨气”的含义,这些话也是《鱼我所欲也》中“舍生取义”观的具体阐释。请举一例证明这一观点。(课内外均可)(3分)

示例:文天祥,拒绝元人的高官厚禄,宁死不降。(或:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。)闻一多,拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下,也不屈服。朱自清,宁可饿死,也不吃帝国注意的救济粮。

四.《捕蛇者说》

①蒋氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。向吾不为斯役,则久已病矣。自吾氏三世居是乡,积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙,殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徙,饥渴而顿踣,触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。曩与吾祖居者,今其室十无一焉;与吾父居者,今其室十无二三焉;与吾居二十年者,今其室十无四五焉。非死则徙尔。而吾以捕蛇独存。悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。谨食之,时而献焉。退而甘食其土之有,以尽吾齿。盖一岁之犯死者二焉;其余,则熙熙而乐。岂若吾乡邻之旦旦有是哉!今虽死乎此,比乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?

②余闻而愈悲。孔子曰:“苛政猛于虎。”吾尝疑乎是,今以蒋氏观之,犹信。呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?故为之说,以俟夫观人风者得焉。

1.解释加粗部分字词。

①貌若甚戚者( ) 若毒之乎( )

②安敢毒耶( ) 孰知赋敛之毒( )

③哀而生之乎( ) 叫嚣乎东西( )

④则已后矣( ) 可以已大风( )

⑤呼嘘毒疠( ) 号呼而转徙( )

⑥触草木,尽死( ) 以尽吾齿( )

⑦谨食之( ) 退而甘食其土之有( )

⑧君将哀而生之乎( ) 乡邻之生日蹙( )

2.指出加粗词用法。

①哀而生之乎( ) 殚其地之出( )

②向吾不为斯役( ) 其印为子群从所得( )

③汪然出涕曰( ) 然得而腊之以为饵( )

④吾父死于是( ) 于是宾客无不变色离席( )

3.写出加粗词古今义。

4.指出加粗词在文中词性的变化。

①乡邻之生日蹙( ) ②竭其庐之入( )

③殚其地之出( ) ④退而甘食其土之有( )

⑤岁赋其二( ) ⑥腊之以为饵( )

5.写出下列“而”字用法。

①黑质而白章( ) ②然得而腊之以为饵( )

③君将哀而生之乎( ) ④吾恂恂而起( )

⑤而吾蛇尚存( ) ⑥而吾以捕蛇独存( )

⑦人不知而不愠( ) ⑧面山而居( )

6.写出下列“于”字的意义或用法。

①苛政猛于虎( ) ②积于今六十岁矣( )

③余将告于莅事者( ) ④吾祖死于是( )

7.写出“以”字的意义。

①可以已大风( ) ②今以蒋氏观之( )

③以捕蛇独存( ) ④以啮人无御之者( )

⑤太医以王命聚之( ) ⑥以尽吾齿( )

8.写出“其”字意义和用法。

①当其租入( ) ②视其缶( )

③今其室( ) ④其真不知马也( )

⑤专其利( ) ⑥竭其庐之入( )

9.写出“焉”字意义和用法。

①时而献焉( ) ②虽鸡狗不得宁焉( )

③争奔走焉( ) ④以俟夫观人风者得焉( )

10.译句。

①君将哀而生之乎?

________________________________________________。

②哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。

________________________________________________。

③岂若吾乡邻之旦旦有是哉!

________________________________________________。

④苛政猛于虎也。

________________________________________________。

⑤孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?

________________________________________________。

⑥以俟夫观人风者得焉。

________________________________________________。

11.文段中蒋氏大戚,是因________________,闻赋而“大戚”,________可知矣。

12.选段①中有一句话是统摄蒋氏答话全文的一个中心句,这个句子是________________________________________________。

13.为突出“复吾赋不幸之甚”,选段①运用对比。先用假设句________领出这一层,然后用乡村________与________对比;接着用________又领出一层,用乡邻________与吾________对比。通过一“昔”一“今”的乡邻遭遇的不幸与蒋氏的难言之隐的“乐”对照,自然用________回答上文的________。

14.选文①中说“非死则徙尔”。这里“死”和“徙”都是什么原因?________ 。选段中________一句与课文二段中“专其利”相照应。

15.蒋氏捕蛇12年,“几死者数矣”,他不以为“病”,反以为“幸”,表面上是庆幸,却蕴含着凄苦之情,乡村中十室九空,亦可谓百无聊赖,然而蒋氏自陈心曲的一大段话是一种________的情调,惟其不伤,________。

16.“退而甘食其土之有”,但蒋氏一岁中犯死者二,哪有什么“甘”?不受悍吏逼租之苦,算是苦中有“甘”,这种________(用《石壤吏》中句子回答)的感情,包含着巨大的隐痛。

17.从修辞角度分析例句,再从选文中摘录一句。

例:①号呼而转徙,饥渴而顿踣。 ②谈笑有鸿儒,往来无白丁。

18.读段②时,要读出________,速度要________。

19.“余闻而愈悲”一句在文中结构中有何作用?________引用孔子的话作用?________。

20.本文思路:①________→②募蛇→③________ →④捕蛇者→⑤________→⑥赋敛之毒有甚是蛇,文章以________为线索组织材料,达到了写作目的。

21.本文行文曲折顿挫,处处出人意料。它们依次是:

①________________,②________________,

③________________,④________________。

⑤得出“赋敛之毒有甚是蛇者”结论→引孔子的话设疑“吾尝疑乎是”→接着写“犹信”。

22.如蒋氏同意了作者“更役”、“复赋”的劝告,对本文的主题表达有何影响?

答:________________________________________________

23.根据提供意思从学过课文中找出八个带“然”的形容语。

例:像鸟儿张开翅膀似的坐落在泉边(翼然临于泉上)

①眼泪汪汪的。( )

②放心地躺下(睡着)。( )

③被吓得哭天叫地的。( )

④醉醺醺的倒在众宾当中。( )

⑤高高兴兴,自得其乐。( )

⑥房屋整齐美观。( )

⑦眼前一片凄凉景象。( )

⑧七嘴八舌表示赞成。( )

答案:

一(1)1、①②③④‖⑤⑥ 2、① 3、雄壮、伟大和倦怠、单调。4、黄绿错综、辽阔平坦 5、“雄壮”、“伟大”是主要的,动词是“涌起来”;“倦怠”、“单调”是次要的,动词是“潜滋暗长”。 6、本段写黄土高原,目的是交代白杨树的生长环境。生长在“雄壮”“伟大”的黄土高原上的白杨树,也定是不平凡的;而驱赶了“倦怠”“单调”的情绪,令人振奋得惊叫起来的正是白杨树。这样写突出了白杨树的不平凡,很好地衬托了白杨树。

(2)、1.①“……它是树中的伟丈夫”。作者对白杨树的评价。②“当你在……精神和意志?”揭示白杨树的象征意义。2、因为“它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和”,而且“坚强不屈与挺拔”。 3、好女子,好女子,伟丈夫。 4、第一句是说不应当只觉得它只是树,而应当由树联想到人。第二句是说白杨树的品质象征了北方的农民,具体点出了由白杨树联想到的是哪些人。第三句是说守卫家乡的哨兵就像白杨树一样,进一步明确指出白杨树象征着坚强战斗的抗日军民。第四句是说白杨树的精神面貌象征了抗日军民的精神和意志。这四个反问句由树联想到人,联想到北方的农民,进而联想到抗日军民,尤其是他们的精神和意志,层层深入的揭示了白杨树的象征意义。

二、1、C 2、C 3、①渲染一种悲凉、阴冷的所氛。②孔乙己被打折腿后的惨状。③自欺欺人。4、偷书,封建科举制度的摧残。5、封建教育和科举制度,思想,肉体。6、嘲弄,冷酷无情。7、麻木,黑暗残酷。

三.略

四1.①好像;你 ②怨恨,毒害 ③语助词,吗;在;介词 ④已经;止,治愈 ⑤呼吸;呼叫 ⑥全部;过完⑦喂养;吃食 ⑧使……活下去;生活 2.①代词,指我;助词,用在主谓间,取消句子独立性 ②做,干,动词;被,介词 ③……的样子,

词尾;然而 ④在这件事;表承接的连词

4.①一天天,名词作状语 ②动词作名词,收入的粮食等 ③动词作名词,生产的粮食 ④动词作名词,种的粮食等 ⑤名词作动词,征收 ⑥名词作动词,把肉晾干

5.①并连,不译 ②顺连,不译 ③并且,递连 ④修饰 连词⑤假设连词 ⑥然而,转连 ⑦却,转连 ⑧表修饰 连词6.①比,比较介词 ②到,介词 ③向,介词 ④在,介词7.①用 ②凭 ③因 ④如果 ⑤用 ⑥来,用来 8.①他,指捕蛇者 ②代词,那 ③代词,那 ④难道,大概 ⑤代词,这种⑥代词,他们9.①代蛇 ②啊,语助词 ③代捕蛇之事 ④代写的这篇10.①你要哀怜我,使我活下去吗? ②(悍吏那种)喧闹叫嚷着惊忧(乡间)的气势,(不要说人),即使鸡狗也不得安宁啊。 ③哪里像我的乡邻天天有这样冒着死亡威胁的事! ④苛酷的统治比老虎还要凶啊! ⑤谁知道搜括老百姓的毒害比这毒蛇更厉害的呢? ⑥以期待那些(朝廷派遣)考察民情的人得到它11.作者要告诉地方官,更换蒋氏的差使,恢复他的赋税;赋敛之毒。12.则斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。13.向吾不为斯役,则久已病矣;十室九空,吾捕蛇独存;悍吏之来吾乡;哗然而骇者;又安敢毒邪?若毒之14.赋税的苛酷,而吾以捕蛇独存45.哀而不伤;反而使人愈觉得悲16.存者且偷生17.殚其地之出,竭其庐之入18.一种悲的感情,读出沉重感,慢。19.结住往事,由此转入议论;作为立论的根据20.①产蛇 ③捕蛇⑤捕蛇者说蛇21.①异蛇之毒人避之尚且不及→但永州之人争奔走焉→②蒋氏专其利三世→却祖、父辈死于是 ③余将告莅事者为蒋氏更役复赋,蒋氏应感谢→蒋氏却大戚 ④捕蛇危险,蒋氏则以为熙熙而乐→结论是“安敢毒邪”。 22.赋敛之毒有甚是蛇的结论难以立脚.23①汪然出涕 ②弛然而卧 ③哗然而骇 ④颓然乎其间 ⑤怡然自乐 ⑥屋舍俨然 ⑦满目萧然 ⑧杂然相许

一《白杨礼赞》

(1).①汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。②黄的是土,未开垦的荒地,几十万年前由伟大的自然力堆积成功的黄土高原的外壳;绿的呢,是人类劳力战胜自然的成果,是麦田。③和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波,——这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”,若不是妙手偶得,便确是经过锤炼的语言的精华。④黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥,这时如果不是宛若并肩的远山的连峰提醒了你(这些山峰凭你的肉眼来判断,就知道是在你脚底下的),你会忘记了汽车是在高原上行驶。⑤这时你涌起来的感想也许是“雄壮”,也许是“伟大”,诸如此类的形容词;然而同时你的眼睛也许觉得有点倦怠,你对当前的“雄壮”或“伟大”闭了眼,而另一种的味儿在你心头潜滋暗长了——“单调”。⑥可不是?单调,有一点儿吧?

1、按照作者对黄土高原的所见、所感,将这段文字分成两层。在文中用“‖”标出来。

2、文中能概括作者所见的是第 句。

3、作者由所见而产生的所感有两点,这两点是:“ ”、“ ”和“ ”、“ ”(用文中词语填空)。

4、本段第②③句具体描述了黄土高原 的特点。第④句具体描述了黄土高原 的特点。

5、作者所感的两点中,哪一点是主要的?哪一点是次要的?从文中找出准确表现其主、次的动词。

答:

6、本段写黄土高原与全文礼赞白杨树有什么关系?

答:

(2)、它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝。也许你要说它不美。如果美是专指“婆娑”或“旁逸斜出”之类而言,那么,白杨树算不得树中的好女子。但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫。当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就只觉得它只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

1、给这段文字划分层次,并概括出层意。

①

②

2、为什么说白杨树“是树中的伟丈夫”?(用原文回答)

答:

3、和“伟丈夫”形成对比的词语是“ ”,这样对比的作用是:欲扬先抑,否定了“ ”,肯定了“ ”,突出了白杨树与众树不同。

4、简析四个反问排比句,是怎样由外向内,层层深入的揭示白杨树的象征意义的?

答:

二《孔乙己》

阅读下段文字回答文后问题。

①中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。②他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住,见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!“但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”③孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。④他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

1、从全文的情节发展看,它属于( )。

A、开端 B、发展 C、高潮 D、结局

2、这段记叙的主要事件是( )。

A、孔乙己被打折了腿。 B、丁举人有钱有势。

C、孔乙己最后一次来酒店喝酒。 D、众人耻笑孔乙己。

3、请填写(不抄写原文,用文中句子序号填空)

①句作用

②句作用

③句作用

4、孔乙己被打折腿的直接原因是 ,而根本原因是 。

5、联系全文可以看出 ,不仅毒害了他的 ,而且也摧残了他的 。

6、店里喝酒的人和掌柜对孔乙己的态度是 ,这表现了封建社会人与人之间 。

7、孔乙己在笑声中出场,最后在笑声中离开生活的舞台,这既是对孔乙己性格的批判,也是对群众 、社会 的批判。

三.《鱼我所欲也》

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由

是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死.呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为官室之美为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(一)1、解释下列加线词的意思。(4分)

①蹴尔而与之 ( ) ②万钟则不辩礼义而受之( )

③今为妻妾之奉为之( ) ④是亦不可以已乎 ( )

2、下列句中加点“之”与“得之则生”中的“之”用法相同的一项是( )。(2分)

A、学而时习之,不亦悦乎 B、吾欲之南海,何如

C、颓然就醉,不知日之入 D、马之千里者,一食或尽粟一石

3、用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

① 万钟于我何加焉

② 今为所识穷乏者得我而为之

4、上文运用了 论证和 论证的方法,证明了 这一中心论点。(3分)

5、上文“行道之人”和“乞人”的做法你是否赞同?请谈谈你的看法。(2分)

(二)解释下列加线词的意思。(5分)

1、①二者不可得兼 兼 :

②故不为苟得也 苟得:

③则凡可以辟患者何不为也 辟:

④所恶有甚于死者 恶 :

⑤贤者能勿丧耳 丧:_______________

2、翻译下列句子。(6分)

①生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

③ 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

3、按要求回答下列问题。(4分)

①本文的观点是“______________________________________________。”

②孟子的观点让我们想起了文天祥的那句名言?古人的看法对我们的有什么启发?

(三)1、解释句子中加线的词语。(1分)

所欲有甚于生者( ) 故患有所不辟也( )

2、“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?”的深层含义是什么?(2分)

3、“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”中的“是心”指什么?(用原文中的语句来回答)(1分)

4、本文观点广为后人赞同,请找出本文观点并写出与本文观点一致的两句诗。(3分)

观点:

诗句:

附:1、①比 ②同避,躲避 2、如果一个人,所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。 3、所欲者有甚于生者,所恶者有甚于死者 4、舍生而取义 第二问答案提示:①取义成仁今日事,人间遍种自由花 ②人生自古谁无死,留取丹心照汉青

(四)1、解释下列句中加线的词语。(4分)

① 呼尔而与之( ) ② 乞人不屑也( )

③ 妻妾之奉( ) ④ 乡为身死而不受( )

2、下列各句中加点的“得”含义相同的两项是(3分) [ ]和[ ]

A.所识穷乏者得我与? B.得之则生,弗则得死。

C.得道多助,失道寡助。 D.因得遍观群书。

3、用现代汉语翻译文中的两个画线句子。(6分)

① 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

② 是亦不可以已乎?此可以谓失其本心。

4、从全文看,这段文字论证的中心是:______________________________

(五)1、解释下列句中加线的词在文中的意思。(如涉及通假字,必须答出该字的意思。)(2分)

(1)万钟于我何加焉( )

(2)所识穷乏者得我与( )

(3)乡为身死而不受( )

(4)是亦不可以已乎 ( )

2、用现代汉语写出文中画线句子的意思。(2分)

3、用自己的话简要概括作者的观点。(答题不得超出方格限定的字数。)(2分)

4、《谈骨气》一文用孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来概括“骨气”的含义,这些话也是《鱼我所欲也》中“舍生取义”观的具体阐释。请举一例证明这一观点。(课内外均可)(3分)

示例:文天祥,拒绝元人的高官厚禄,宁死不降。(或:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。)闻一多,拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下,也不屈服。朱自清,宁可饿死,也不吃帝国注意的救济粮。

四.《捕蛇者说》

①蒋氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。向吾不为斯役,则久已病矣。自吾氏三世居是乡,积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙,殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徙,饥渴而顿踣,触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。曩与吾祖居者,今其室十无一焉;与吾父居者,今其室十无二三焉;与吾居二十年者,今其室十无四五焉。非死则徙尔。而吾以捕蛇独存。悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。谨食之,时而献焉。退而甘食其土之有,以尽吾齿。盖一岁之犯死者二焉;其余,则熙熙而乐。岂若吾乡邻之旦旦有是哉!今虽死乎此,比乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?

②余闻而愈悲。孔子曰:“苛政猛于虎。”吾尝疑乎是,今以蒋氏观之,犹信。呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?故为之说,以俟夫观人风者得焉。

1.解释加粗部分字词。

①貌若甚戚者( ) 若毒之乎( )

②安敢毒耶( ) 孰知赋敛之毒( )

③哀而生之乎( ) 叫嚣乎东西( )

④则已后矣( ) 可以已大风( )

⑤呼嘘毒疠( ) 号呼而转徙( )

⑥触草木,尽死( ) 以尽吾齿( )

⑦谨食之( ) 退而甘食其土之有( )

⑧君将哀而生之乎( ) 乡邻之生日蹙( )

2.指出加粗词用法。

①哀而生之乎( ) 殚其地之出( )

②向吾不为斯役( ) 其印为子群从所得( )

③汪然出涕曰( ) 然得而腊之以为饵( )

④吾父死于是( ) 于是宾客无不变色离席( )

3.写出加粗词古今义。

4.指出加粗词在文中词性的变化。

①乡邻之生日蹙( ) ②竭其庐之入( )

③殚其地之出( ) ④退而甘食其土之有( )

⑤岁赋其二( ) ⑥腊之以为饵( )

5.写出下列“而”字用法。

①黑质而白章( ) ②然得而腊之以为饵( )

③君将哀而生之乎( ) ④吾恂恂而起( )

⑤而吾蛇尚存( ) ⑥而吾以捕蛇独存( )

⑦人不知而不愠( ) ⑧面山而居( )

6.写出下列“于”字的意义或用法。

①苛政猛于虎( ) ②积于今六十岁矣( )

③余将告于莅事者( ) ④吾祖死于是( )

7.写出“以”字的意义。

①可以已大风( ) ②今以蒋氏观之( )

③以捕蛇独存( ) ④以啮人无御之者( )

⑤太医以王命聚之( ) ⑥以尽吾齿( )

8.写出“其”字意义和用法。

①当其租入( ) ②视其缶( )

③今其室( ) ④其真不知马也( )

⑤专其利( ) ⑥竭其庐之入( )

9.写出“焉”字意义和用法。

①时而献焉( ) ②虽鸡狗不得宁焉( )

③争奔走焉( ) ④以俟夫观人风者得焉( )

10.译句。

①君将哀而生之乎?

________________________________________________。

②哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。

________________________________________________。

③岂若吾乡邻之旦旦有是哉!

________________________________________________。

④苛政猛于虎也。

________________________________________________。

⑤孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?

________________________________________________。

⑥以俟夫观人风者得焉。

________________________________________________。

11.文段中蒋氏大戚,是因________________,闻赋而“大戚”,________可知矣。

12.选段①中有一句话是统摄蒋氏答话全文的一个中心句,这个句子是________________________________________________。

13.为突出“复吾赋不幸之甚”,选段①运用对比。先用假设句________领出这一层,然后用乡村________与________对比;接着用________又领出一层,用乡邻________与吾________对比。通过一“昔”一“今”的乡邻遭遇的不幸与蒋氏的难言之隐的“乐”对照,自然用________回答上文的________。

14.选文①中说“非死则徙尔”。这里“死”和“徙”都是什么原因?________ 。选段中________一句与课文二段中“专其利”相照应。

15.蒋氏捕蛇12年,“几死者数矣”,他不以为“病”,反以为“幸”,表面上是庆幸,却蕴含着凄苦之情,乡村中十室九空,亦可谓百无聊赖,然而蒋氏自陈心曲的一大段话是一种________的情调,惟其不伤,________。

16.“退而甘食其土之有”,但蒋氏一岁中犯死者二,哪有什么“甘”?不受悍吏逼租之苦,算是苦中有“甘”,这种________(用《石壤吏》中句子回答)的感情,包含着巨大的隐痛。

17.从修辞角度分析例句,再从选文中摘录一句。

例:①号呼而转徙,饥渴而顿踣。 ②谈笑有鸿儒,往来无白丁。

18.读段②时,要读出________,速度要________。

19.“余闻而愈悲”一句在文中结构中有何作用?________引用孔子的话作用?________。

20.本文思路:①________→②募蛇→③________ →④捕蛇者→⑤________→⑥赋敛之毒有甚是蛇,文章以________为线索组织材料,达到了写作目的。

21.本文行文曲折顿挫,处处出人意料。它们依次是:

①________________,②________________,

③________________,④________________。

⑤得出“赋敛之毒有甚是蛇者”结论→引孔子的话设疑“吾尝疑乎是”→接着写“犹信”。

22.如蒋氏同意了作者“更役”、“复赋”的劝告,对本文的主题表达有何影响?

答:________________________________________________

23.根据提供意思从学过课文中找出八个带“然”的形容语。

例:像鸟儿张开翅膀似的坐落在泉边(翼然临于泉上)

①眼泪汪汪的。( )

②放心地躺下(睡着)。( )

③被吓得哭天叫地的。( )

④醉醺醺的倒在众宾当中。( )

⑤高高兴兴,自得其乐。( )

⑥房屋整齐美观。( )

⑦眼前一片凄凉景象。( )

⑧七嘴八舌表示赞成。( )

答案:

一(1)1、①②③④‖⑤⑥ 2、① 3、雄壮、伟大和倦怠、单调。4、黄绿错综、辽阔平坦 5、“雄壮”、“伟大”是主要的,动词是“涌起来”;“倦怠”、“单调”是次要的,动词是“潜滋暗长”。 6、本段写黄土高原,目的是交代白杨树的生长环境。生长在“雄壮”“伟大”的黄土高原上的白杨树,也定是不平凡的;而驱赶了“倦怠”“单调”的情绪,令人振奋得惊叫起来的正是白杨树。这样写突出了白杨树的不平凡,很好地衬托了白杨树。

(2)、1.①“……它是树中的伟丈夫”。作者对白杨树的评价。②“当你在……精神和意志?”揭示白杨树的象征意义。2、因为“它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和”,而且“坚强不屈与挺拔”。 3、好女子,好女子,伟丈夫。 4、第一句是说不应当只觉得它只是树,而应当由树联想到人。第二句是说白杨树的品质象征了北方的农民,具体点出了由白杨树联想到的是哪些人。第三句是说守卫家乡的哨兵就像白杨树一样,进一步明确指出白杨树象征着坚强战斗的抗日军民。第四句是说白杨树的精神面貌象征了抗日军民的精神和意志。这四个反问句由树联想到人,联想到北方的农民,进而联想到抗日军民,尤其是他们的精神和意志,层层深入的揭示了白杨树的象征意义。

二、1、C 2、C 3、①渲染一种悲凉、阴冷的所氛。②孔乙己被打折腿后的惨状。③自欺欺人。4、偷书,封建科举制度的摧残。5、封建教育和科举制度,思想,肉体。6、嘲弄,冷酷无情。7、麻木,黑暗残酷。

三.略

四1.①好像;你 ②怨恨,毒害 ③语助词,吗;在;介词 ④已经;止,治愈 ⑤呼吸;呼叫 ⑥全部;过完⑦喂养;吃食 ⑧使……活下去;生活 2.①代词,指我;助词,用在主谓间,取消句子独立性 ②做,干,动词;被,介词 ③……的样子,

词尾;然而 ④在这件事;表承接的连词

4.①一天天,名词作状语 ②动词作名词,收入的粮食等 ③动词作名词,生产的粮食 ④动词作名词,种的粮食等 ⑤名词作动词,征收 ⑥名词作动词,把肉晾干

5.①并连,不译 ②顺连,不译 ③并且,递连 ④修饰 连词⑤假设连词 ⑥然而,转连 ⑦却,转连 ⑧表修饰 连词6.①比,比较介词 ②到,介词 ③向,介词 ④在,介词7.①用 ②凭 ③因 ④如果 ⑤用 ⑥来,用来 8.①他,指捕蛇者 ②代词,那 ③代词,那 ④难道,大概 ⑤代词,这种⑥代词,他们9.①代蛇 ②啊,语助词 ③代捕蛇之事 ④代写的这篇10.①你要哀怜我,使我活下去吗? ②(悍吏那种)喧闹叫嚷着惊忧(乡间)的气势,(不要说人),即使鸡狗也不得安宁啊。 ③哪里像我的乡邻天天有这样冒着死亡威胁的事! ④苛酷的统治比老虎还要凶啊! ⑤谁知道搜括老百姓的毒害比这毒蛇更厉害的呢? ⑥以期待那些(朝廷派遣)考察民情的人得到它11.作者要告诉地方官,更换蒋氏的差使,恢复他的赋税;赋敛之毒。12.则斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。13.向吾不为斯役,则久已病矣;十室九空,吾捕蛇独存;悍吏之来吾乡;哗然而骇者;又安敢毒邪?若毒之14.赋税的苛酷,而吾以捕蛇独存45.哀而不伤;反而使人愈觉得悲16.存者且偷生17.殚其地之出,竭其庐之入18.一种悲的感情,读出沉重感,慢。19.结住往事,由此转入议论;作为立论的根据20.①产蛇 ③捕蛇⑤捕蛇者说蛇21.①异蛇之毒人避之尚且不及→但永州之人争奔走焉→②蒋氏专其利三世→却祖、父辈死于是 ③余将告莅事者为蒋氏更役复赋,蒋氏应感谢→蒋氏却大戚 ④捕蛇危险,蒋氏则以为熙熙而乐→结论是“安敢毒邪”。 22.赋敛之毒有甚是蛇的结论难以立脚.23①汪然出涕 ②弛然而卧 ③哗然而骇 ④颓然乎其间 ⑤怡然自乐 ⑥屋舍俨然 ⑦满目萧然 ⑧杂然相许

同课章节目录