3.5 体温的控制 同步练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.5 体温的控制 同步练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 398.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.5 体温的控制

一、选择题

1.小明在1000米中长跑测试中,大汗淋漓,此时小明 ( )

A.皮肤血管舒张,散热增加

B.皮肤血管舒张,散热减少

C.皮肤血管收缩,散热增加

D.皮肤血管收缩,散热减少

2.某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是( )

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节和控制的

3.小明前天因感冒在家休息。在父母的嘱咐下,小明每隔2小时对自己的体温进行了测量,并记录如下表(其中在15:00测完体温后服用了退烧药)

时间 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

体温(℃) 36.9 37.2 38.2 38.2 38.5 37.5 37.3

对此,下列有关说法错误的是( )

A.小明在家休息时,体内产热的器官主要是内脏

B.小明体温并不是恒定不变的,而是在一定范围内变化

C.小明在11:00~13:00间,其体内的产热与散热保持相对平衡

D.小明在服用了退烧药后的四小时内,体内的产热与散热保持相对平衡

4.人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。此反应的效应器及其生理效应是( )

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧收缩,减少散热量

D.皮肤的立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

5.马拉松比赛是运动员的意志品质和竞技能力的比拼。下列说法正确( )

A.运动员听到员指令后立即起跑,该反射的神经中枢位于脊髓

B.运动员的运动主要受大脑控制,协调运动,维持身体平衡的结构是小脑

C.运动中,甲状腺激素、肾上腺系等激素也参与调节,属于神经调节

D.运动中,通过皮肤血管舒张和增加汗液分泌来增加产热,维持体温恒定

6.体温计的水银面指在38.5 ℃,在没有把水银甩回玻璃泡的情况下,先后量出小英和小刚的体温,两次测量结果为38.5 ℃和39.2 ℃,那么肯定有发烧现象的是

A.小英

B.小刚

C.小英和小刚

D.无法确定

7.人在寒冷环境中 ( )

A.皮肤血管扩张,血流量增加,散热增加

B.皮肤血管收缩,血流量减少,散热增加

C.皮肤血管扩张,血流量增加,散热减小

D.皮肤血管收缩,血流量减少,散热减小

8.根据你具有的生物学知识素养,判断下列的说法,正确的是( )

A.手偶然碰到钉子后,马上缩回然后才感到疼痛,说明脊髓具有反射和传导功能

B.某人在24小时内体温持续在39℃不下降,这是因为产热大于散热的缘故

C.呆小症﹑贫血﹑侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病

D.玉米种子和花生种子的子叶数目和功能相同

9.2018年10月21日首届湖州太湖半程马拉松赛开跑,比赛中,运动员奋力拼搏,个个满脸通红、大汗淋漓。这体现了皮肤的哪些功能( )

A.保护和调节体温 B.排泄和感受外界刺激

C.调节体温和排泄 D.排泄和保护

10.用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热能力丧失,但对冷环境的反应(寒颤、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果则刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后的两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

二、填空题

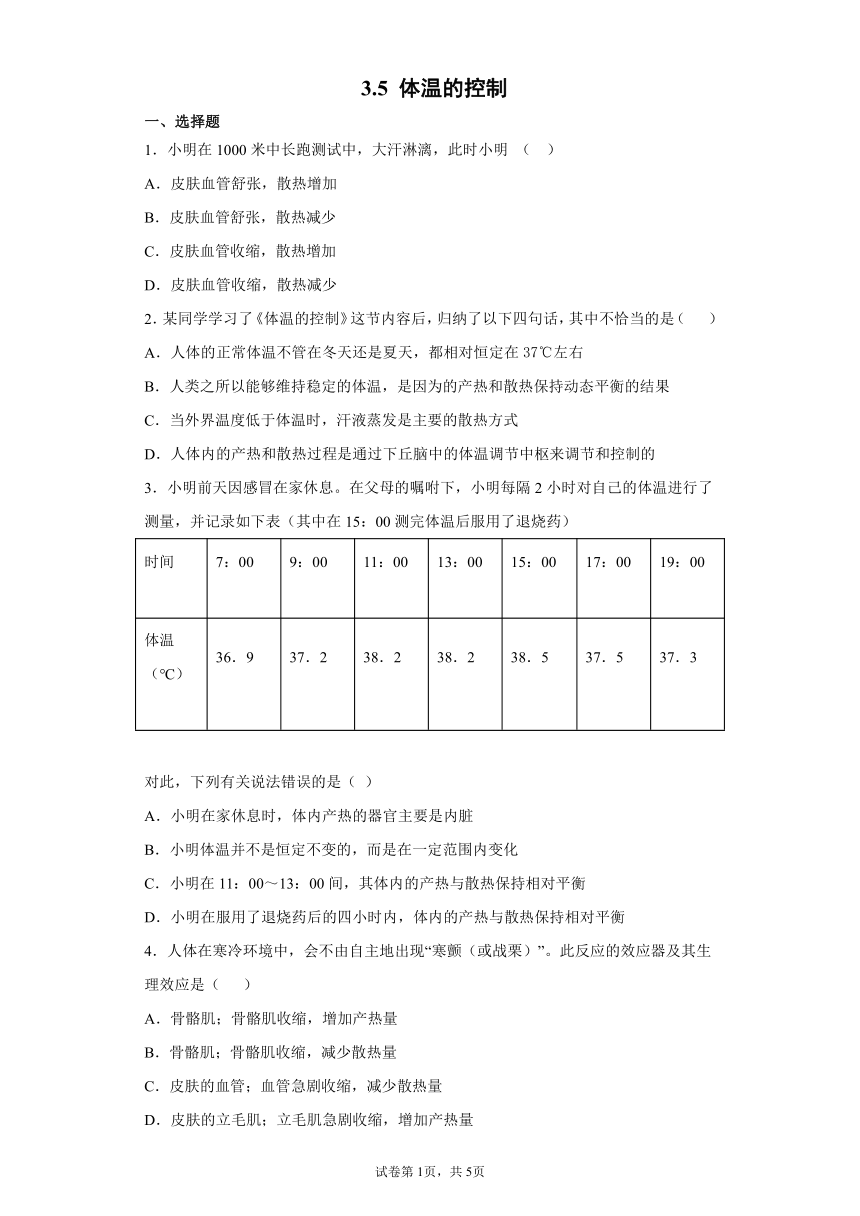

11.如图是人体体温调节示意图,据图回答下列问题:

(1)图中T→E→N→F→A途径表示____(填“激素调节”或“神经调节”)过程,体温调节中枢位于___中。

(2)人体在安静状态下主要由____产生热量。

(3)经测量,某人体温在24小时内都处于39.5 ℃,若A、B、C、D都表示热量,则此人的A+B____(填“>”“<”或“=”)C+D;经过诊断,医生决定给病人注射退烧药,通过肌肉注射的药液首先进入病人心脏的部位是_____;经过用药,此病人体温逐渐恢复正常,则在恢复过程中A+B____(填“>”“<”或“=”)C+D。

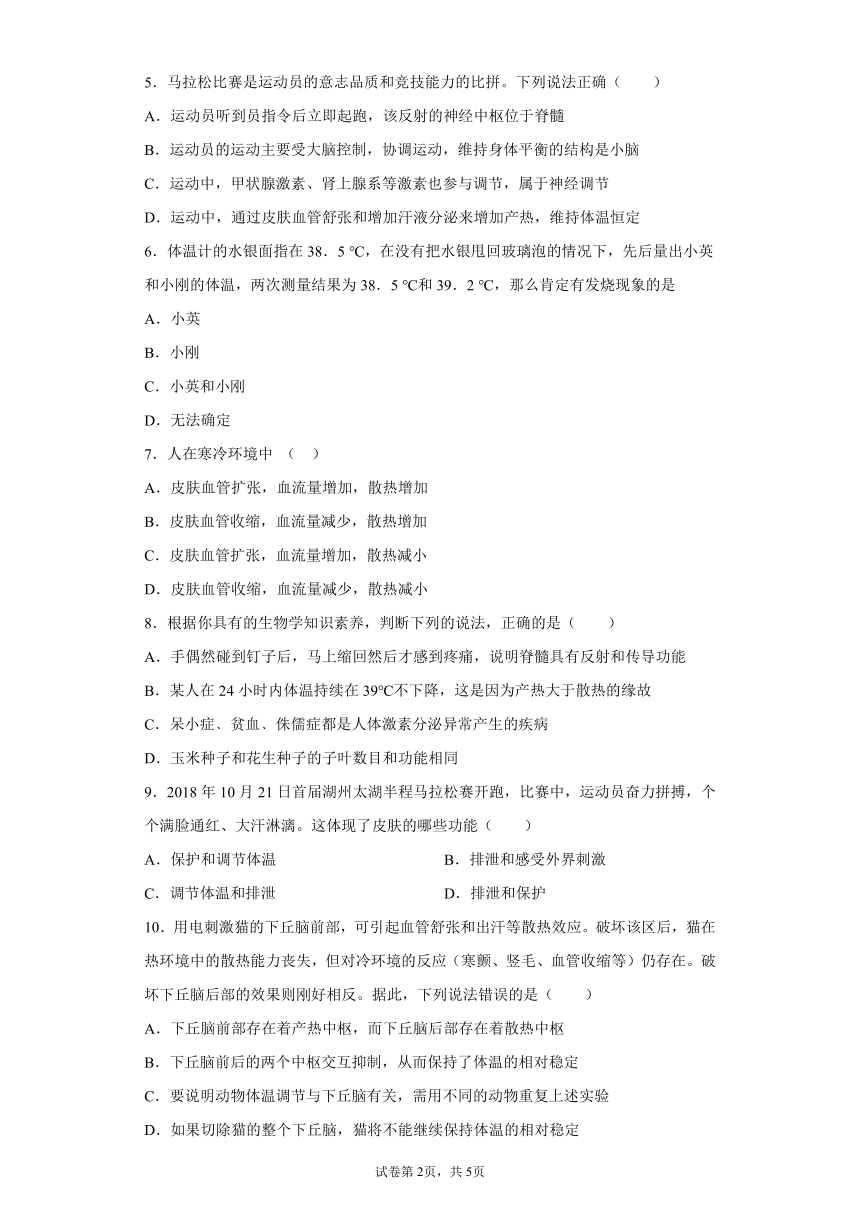

12.人体在不同的外界环境中,对热的感觉不同,散热越困难 时往往会感觉到越热,人对热的感觉与气温、相对湿度的关系 如图所示。据图判断。

(1)在相对湿度为60%,气温为35℃时,人体对热的感觉是__________________(选填“不热”、“热”、“很热”、“非常热”、“酷热难耐”)

(2)在 25℃和 35℃时,其中________________ ℃气温下,相对湿度对人体的热感觉影响较小。

13.2015年4月25日,尼泊尔发生了8.1级地震。我国西藏日喀则等地也受到地震影响,出现人员伤亡。

(1)刚从平原进入高原的救援人员,由于高原上夜间气温低,许多人冻得瑟瑟发抖,这种行为的生理意义是_____。到了12月,一些援建人员发现,日喀则的一些哺乳动物换上了一层厚重的皮毛,这对动物来说有什么好处?_____。

(2)小玲是一名支援日喀则灾后重建的工作人员,一天她感冒发烧了,医生为其测量体温并认真检查,但小玲的体温在24小时内均在39 ℃左右,则小玲在这24小时内产热和散热的关系是(_____)

A.产热大于散热

B.产热等于散热

C.产热小于散热

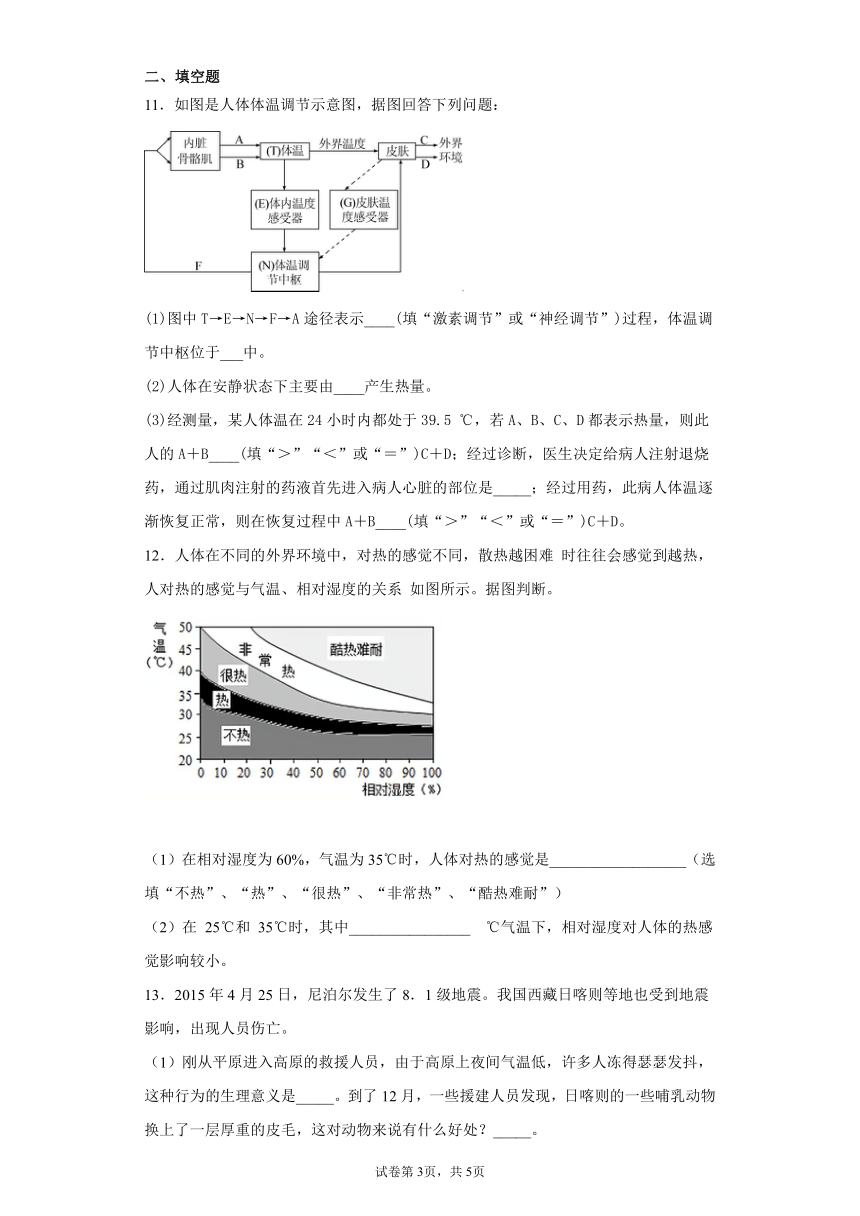

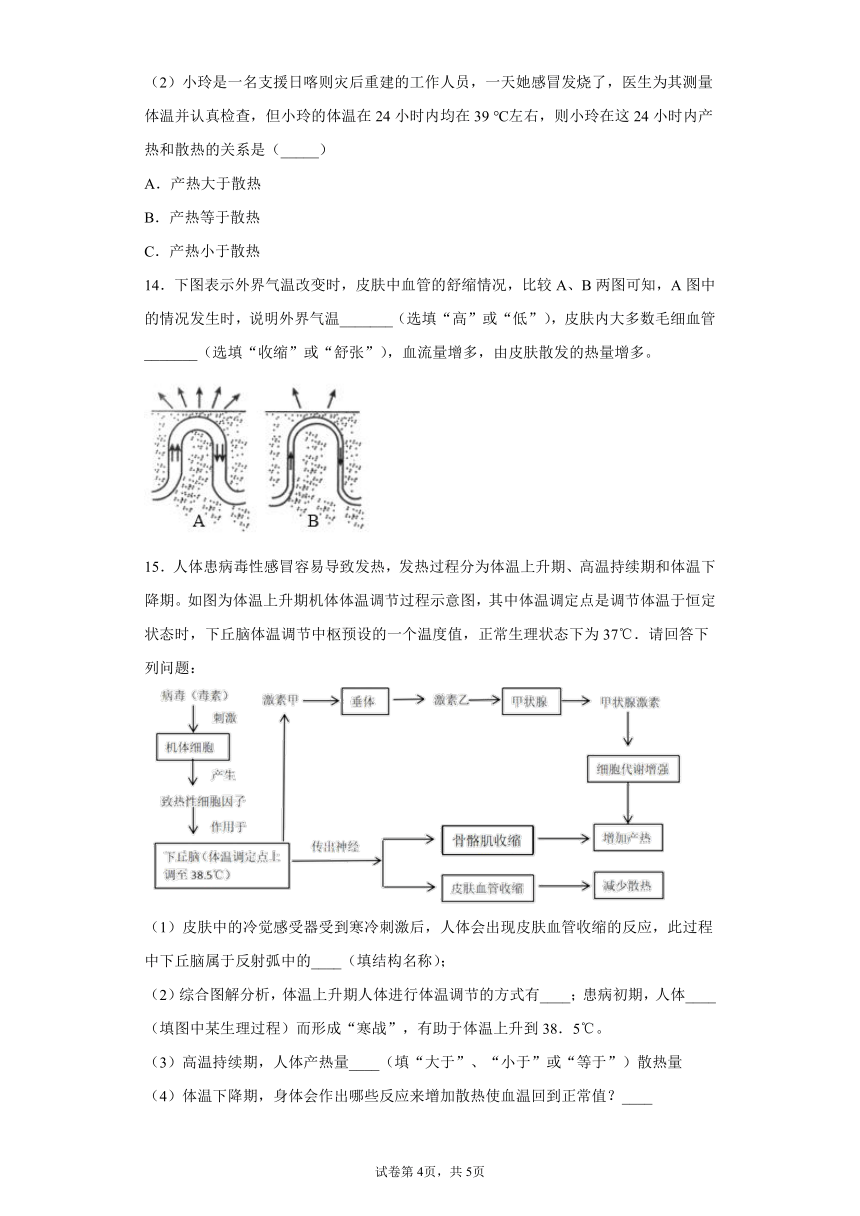

14.下图表示外界气温改变时,皮肤中血管的舒缩情况,比较A、B两图可知,A图中的情况发生时,说明外界气温_______(选填“高”或“低”),皮肤内大多数毛细血管_______(选填“收缩”或“舒张”),血流量增多,由皮肤散发的热量增多。

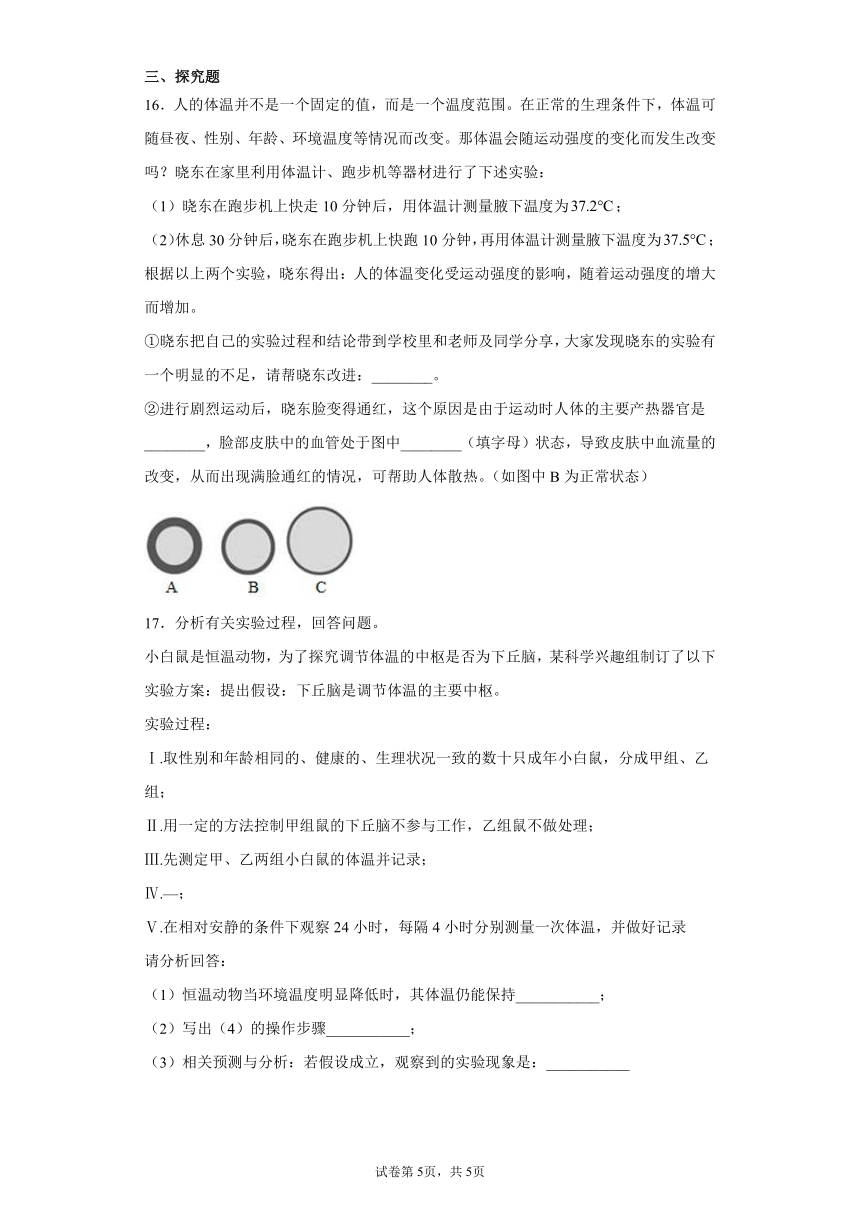

15.人体患病毒性感冒容易导致发热,发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。如图为体温上升期机体体温调节过程示意图,其中体温调定点是调节体温于恒定状态时,下丘脑体温调节中枢预设的一个温度值,正常生理状态下为37℃.请回答下列问题:

(1)皮肤中的冷觉感受器受到寒冷刺激后,人体会出现皮肤血管收缩的反应,此过程中下丘脑属于反射弧中的____(填结构名称);

(2)综合图解分析,体温上升期人体进行体温调节的方式有____;患病初期,人体____(填图中某生理过程)而形成“寒战”,有助于体温上升到38.5℃。

(3)高温持续期,人体产热量____(填“大于”、“小于”或“等于”)散热量

(4)体温下降期,身体会作出哪些反应来增加散热使血温回到正常值?____

三、探究题

16.人的体温并不是一个固定的值,而是一个温度范围。在正常的生理条件下,体温可随昼夜、性别、年龄、环境温度等情况而改变。那体温会随运动强度的变化而发生改变吗?晓东在家里利用体温计、跑步机等器材进行了下述实验:

(1)晓东在跑步机上快走10分钟后,用体温计测量腋下温度为;

(2)休息30分钟后,晓东在跑步机上快跑10分钟,再用体温计测量腋下温度为;根据以上两个实验,晓东得出:人的体温变化受运动强度的影响,随着运动强度的增大而增加。

①晓东把自己的实验过程和结论带到学校里和老师及同学分享,大家发现晓东的实验有一个明显的不足,请帮晓东改进:________。

②进行剧烈运动后,晓东脸变得通红,这个原因是由于运动时人体的主要产热器官是________,脸部皮肤中的血管处于图中________(填字母)状态,导致皮肤中血流量的改变,从而出现满脸通红的情况,可帮助人体散热。(如图中B为正常状态)

17.分析有关实验过程,回答问题。

小白鼠是恒温动物,为了探究调节体温的中枢是否为下丘脑,某科学兴趣组制订了以下实验方案:提出假设:下丘脑是调节体温的主要中枢。

实验过程:

Ⅰ.取性别和年龄相同的、健康的、生理状况一致的数十只成年小白鼠,分成甲组、乙组;

Ⅱ.用一定的方法控制甲组鼠的下丘脑不参与工作,乙组鼠不做处理;

Ⅲ.先测定甲、乙两组小白鼠的体温并记录;

Ⅳ.—;

Ⅴ.在相对安静的条件下观察24小时,每隔4小时分别测量一次体温,并做好记录

请分析回答:

(1)恒温动物当环境温度明显降低时,其体温仍能保持___________;

(2)写出(4)的操作步骤___________;

(3)相关预测与分析:若假设成立,观察到的实验现象是:___________

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.A

【分析】

皮肤覆盖在人体表面,由表皮和真皮组成,表皮分为角质层和生发层,生发层细胞有很强的分裂能力;真皮由致密结缔组织构成,含有大量的弹性纤维和胶原纤维,以及丰富的血管和感觉神经末梢;毛发、皮脂腺、汗腺、指(趾)甲等是皮肤的附属物。皮肤的功能有保护、分泌和排泄、调节体温、感受外界刺激等。

【详解】

皮肤具有调节体温的功能:当外界气温较高时,皮肤内血管扩张,血流量增加,散热量增多,与此同时,汗腺分泌汗液增多,通过汗液蒸发散失的热量也多;外界气温较低时,皮肤内的大多数血管收缩,血流量减少,通过皮肤散发的热量减少,与此同时,汗腺分泌汗液减少,通过汗液的蒸发散失的热量也减少;因此皮肤具有调节体温的功能,A正确。

【点睛】

此题考查了皮肤具有调节体温的功能。

2.C

【分析】

(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【详解】

A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右,A正确。

B.人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确。

C.当气温高于体温时,汗液蒸发才是主要的散热方式,C错误。

D.人的体温一般都为37℃左右,这是人体下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

【点睛】

本题考查寒冷环境和炎热环境中体温调节过程,提升学生分析问题和解决问题的能力。

3.D

【分析】

人的体温是相对恒定的,但不是绝对不变的;人体产热与散热相对平衡时体温才能保持平衡。人体在安静下,主要产热器官是内脏。在剧烈运动时主要的产热器官则会发生变化。

【详解】

依据分析可知:在平静状态下,人体产生热量的主要器官是内脏。A正确;正常情况下,人的体温在36.8℃左右,是相对恒定的,但不是绝对不变的。B正确;由数据知,在11:00-13:00间,小明的体温保持不变,说明其体内产热与散热相互平衡。C选项正确;小明在服用了退烧药后的4小时内,体温明显降低,说明体内的产热速度小于散热速度。D错误。

4.A

【分析】

在寒冷时,冷觉感受器兴奋,冲动传至下丘脑,使下丘脑产生以下活动:一是分泌促甲状腺激素释放激素使甲状腺激素释放增多,使机体代谢增强,抗寒冷能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加。

【详解】

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。战栗产热是由于骨骼肌的不自主收缩导致的,故效应器为骨骼肌。骨骼肌收缩的目的是为了增加产热,以在寒冷中维持体温的恒定。

故选A。

【点睛】

本题考查人体体温调节过程,要求考生识记人体体温调节的原理及具体过程,尤其是寒冷条件下,增加产热和减少散热的途径,能根据题干要求准确判断各选项。

5.B

【分析】

在神经系统的调节控制下,激素通过血液循环也参与调节人体的生命活动。概括地说,人体的生命活动主要受神经系统的调节,但也受激素调节的影响。

【详解】

A.运动员听到裁判员指令后,立即起跑,该反射是条件反射,神经中枢位于大脑,错误。

B.运动员的运动主要受大脑控制,协调运动、维持身体平衡的结构是小脑,正确。

C.运动中,甲状腺激素、肾上腺素等激素也参与调节,属于激素调节,错误。

D.运动中,人的产热器官是肝脏和骨骼肌,通过皮肤血管舒张和增加汗液分泌来增加散热,维持体温恒定,错误。

故选B。

【点睛】

神经和激素相互协调,共同维持人体的各项生理活动。

6.B

【分析】

体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的流回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数,同时体温计在使用前要用力甩一下,将水银甩回玻璃泡中.

【详解】

根据体温计的特点,使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中;体温计的读数是38.5℃,没有甩直接用来测量其他人的体温,若体温高于38.5℃,体温计中的水银会上升,测量是比较准确的;若病人的体温不高于38.5℃,体温计中的水银不会下降,依然显示的是38.5℃;若小英实际体温低于38.5°℃,测量的结果是38.5℃,故小英不一定发烧,测小刚的体温时示数是39.2℃,高于38.5℃,所以小刚一定发烧。

7.D

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。

【详解】

生物对环境的适应是普遍存在的。现存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。人在寒冷环境中直打哆嗦,可以产生热量,是对寒冷环境的一种适应。同时皮肤血管收缩,血流量少,血液流动变慢,皮肤温度降低,散热量减少,从而来调节自身的温度。故D符合题意。

【点睛】

解答此类题目的关键是能灵活运用所学知识解释实际问题。

8.A

【分析】

(1)脊髓具有反射和传导功能;

(2)体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果;

(3)呆小症、侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病,贫血是血液中红细胞或血红蛋白含量过少;

(4)玉米属于单子叶植物,花生属于双子叶植物。

【详解】

A.手偶然碰到钉子后,马上缩回然后才感到疼痛,说明脊髓具有反射和传导功能,A正确。

B.病人的体温在39℃左右波动。说明产热和散热趋于平衡,B错误。

C.呆小症、侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病,贫血是血液中红细胞或血红蛋白含量过少,C错误。

D.玉米种子的子叶数目是一片,花生种子的子叶数目是两片,D错误。

故选:A.

【点睛】

熟练掌握生物学的基础知识是解题的关键。

9.C

【分析】

除了泌尿系统,皮肤也可以排除代谢废物。皮肤覆盖在人体表面。皮肤的功能有保护、分泌、排泄、调节体温和感受外界刺激。

【详解】

汗液中含有人体代谢所产生的水、无机盐、尿素等,大汗淋漓说明汗液排出多,代谢废物排出得多;而满脸通红说明皮肤温度高,由皮肤直接向外散发的热量就较多,同时,汗液的排出量也增多,汗液的蒸发能带走人体的一部分热量,从而保持体温恒定。这体现了皮肤的排泄和调节体温的功能。故选C。

10.A

【分析】

在寒冷环境下,下丘脑体温调节中枢兴奋,机体通过皮肤血管收缩,血流量减少,骨骼肌和立毛肌收缩,增加产热量,甲状腺分泌甲状腺激素增多,肾上腺分泌肾上腺素增多,增强细胞代谢等过程维持体温恒定;在炎热环境下,下丘脑体温调节中枢兴奋,机体通过皮肤血管舒张、增加血流量和汗腺分泌增强,来增加散热,维持体温恒定。

【详解】

A、刺激下丘脑前部,出现出汗现象,说明前部是散热中枢所在地;刺激下丘脑后部,出现寒战现象,说明后部是产热中枢所在地,A错误。

B、下丘脑前后两个中枢交互抑制,维持产热和散热的平衡,故B正确。

C、要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验,以防出现偶然性,故C正确。

D、因为下丘脑中具有调节体温的中枢,如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定,故D正确。

故选:A。

11.神经调节 下丘脑 肝脏 = 右心房 <

【解析】

【分析】

人体体温维持相对稳定是神经-体液共同调节的结果。机体产热和散热保持动态平衡的机制如下:外界温度低时,机体产热多,散热也多;外界温度高时,机体产热少,散热少。产热多于散热,则体温升高;产热少于散热,则体温降低。寒冷时,激素分泌增多,促进细胞代谢加强,增加产热量的激素有肾上腺素、甲状腺激素等。战栗是骨骼肌的不自主地收缩,不受大脑皮层支配。

【详解】

(1)图中T-E-N-F-A构成一个完整的反射弧,说明该过程是神经调节。体温调节的中枢位于下丘脑。

(2)人体的产热途径主要以骨骼肌和肝脏产热为主,安静时主要是肝脏产热。

(3)某人体温在24小时内都处于39.5 ℃,此时机体的产热与散热达到动态平衡,即A+B=C+D;当此人体温逐渐恢复正常,即降为37 ℃这一过程中散热一定大于产热,即A+B<C+D。肌肉注射退烧药,药物通过血液循环到达全身各处,依次经过:注射部位→上、下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→身体各处的毛细管网。

12.非常热 25

【详解】

[1]由图像知道,在相对湿度为60%,气温为35℃时,人体对热的感觉是非常热。

[2]由于气温为25℃时,人体主要靠皮肤直接散热来调节体温,散热快慢取决于皮肤与环境的温差,相对湿度对人的热感影响不大。气温为35℃时,人体主要靠汗液蒸发来散热,相对湿度越大,汗液蒸发越困难,导致人体散热越困难,所以觉的更热。所以,在25℃气温下,相对湿度对人体的热感影响较小。

13.增加产热 减少散热 B

【分析】

骨骼肌会出现不自主的“颤抖”能成倍地增加体内的产热量,抵抗外界寒冷环境。

【详解】

(1)在寒冷环境中,人会不由自主地战栗、起“鸡皮疙瘩”,其生理意义是肌肉收缩,增加产热,以御严寒。哺乳动物体表被毛,毛有保温作用,哺乳动物有换毛的习性,到冬季之前,哺乳动物换上了一层厚重的皮毛,减少散热,利于度过寒冷的冬季。

(2)小玲是一名支援日喀则灾后重建的工作人员,一天她感冒发烧了,医生为其测量体温并认真检查,但小玲的体温在24小时内均在39℃左右,则小玲在这24小时内产热和散热的关系是产热等于散热,故选B。

【点睛】

本题考查了学生的理解分析能力,难度适中,解题的关键是明确体温调节的过程。

14.高 舒张

【分析】

人体的主要散热部位是皮肤。皮肤与局部血流量有密切关系。凡是能影响皮肤血管舒缩的因素(如环境温度变化或精神紧张等)都能改变皮肤的温度。真皮中含有丰富的血管,不但能够给皮肤送来营养,还能够调节体温。天热时,毛细血管膨胀,血流量增加,散失更多的热量;天冷时,血管收缩,血流量减少,散失的热量也减少。

【详解】

A图散热量较多,是因为在炎热环境中,皮肤血管舒张,皮肤血流量增加,皮肤温度因而上升,同时起到了增强发散体热的作用。

15.神经中枢 神经调节和激素调节 骨骼肌收缩 等于 汗腺分泌增加,皮肤血管舒张等

【分析】

机体的体温调节是神经和激素(体液)共同调节的结果,与神经调节相比体液调节反应速度缓慢、作用范围较广、时间较长。在寒冷的条件下甲状腺激素和肾上腺素含量增加,促进新陈代谢,导致产热量增多,以维持体温正常。皮肤是与体温调节相关的重要器官,其中血管舒调节张是为了增加散热量,血管收缩是为了减少散热量。

【详解】

(1)在寒冷的环境下,皮肤中的冷觉感受器受到寒冷刺激后,产生的兴奋由传入神经纤维传至神经中枢下丘脑体温调节中枢,下丘脑体温调节中枢兴奋,通过传出神经纤维传递给骨骼肌、垂体等部位,引起骨骼肌收缩。此过程中下丘脑属于反射弧中的神经中枢。

(2)体温上升期,人体骨骼肌不随意的节律性收缩,即出现“寒战”,有助于体温上升到已上调的体温调定点。综合图解分析,体温上升期人体进行体温调节的方式有神经调节、激素调节两种方式。

(3)高温持续期,人体产热量等于散热量,从而维持体温恒定。

(4)体温下降的调节途径有增强汗腺分泌汗液、皮肤毛细血管舒张,血流量增加。

【点睛】

本题考查机体体温调节的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识点间内在联系,形成知识网络结构的能力;能理论联系实际,综合运用所学知识解决社会生活中的一些生物学问题。

16.未测量安静状态时的体温 骨骼肌 C

【详解】

[1]晓东实验的明显不足是未测量安静状态时的体温。不能对比运动前后体温的变化。

[2][3]皮肤具有调节体温的功能:当外界气温较高时,皮肤内血管扩张,血流量增加,散热量增多,与此同时,汗腺分泌汗液增多,通过汗液蒸发散失的热量也多;外界气温较低时,皮肤内的大多数血管收缩,血流量减少,通过皮肤散发的热量减少,与此同时,汗腺分泌汗液减少,通过汗液的蒸发散失的热量也减少;因此小明刚刚进行剧烈运动后,脸就变得通红,这个原因是由于运动时人体的骨骼肌产生大量热,从而使脸部皮肤中的血管舒张(图C),汗液分泌增多,从而出现满脸通红的情况

17.恒定 甲乙两组小白鼠应置于相同的较低温度(比如10℃)环境中 甲组下丘脑被破坏,体温不能维持恒定,乙组保留了下丘脑则体温恒定

【分析】

探究性实验的基本解题思路应为:明确实验目的→②确定实验变量→③分析实验原理→④提出实验假设→⑤落实实验用品→⑥设计实验步骤→⑦预测实验结果→⑧得出实验结论。

【详解】

(1)小白鼠是恒温动物,当环境温度明显降低时,其体温仍能保持相对恒定。

(2)实验设计方案中甲乙两组小白鼠形成对照,自变量是下丘脑的有无,而其他无关变量都应该保持一致,因此温度在这里应该保持一致,故甲乙两组小白鼠应置于相同的较低温度(比如10℃)环境中。

(3)若假设成立,即下丘脑是体温调节中枢,则甲组下丘脑被破坏,体温不能维持恒定,乙组保留了下丘脑则体温恒定,若假设不成立,即下丘脑不是体温调节中枢,则甲乙两组体温都保持恒定。

【点睛】

解生物实验设计题时,既要掌握答题的基本思路,同时又要了解实验设计中的注意技巧,并结合实践多训练,定能提高实验设计能力。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.小明在1000米中长跑测试中,大汗淋漓,此时小明 ( )

A.皮肤血管舒张,散热增加

B.皮肤血管舒张,散热减少

C.皮肤血管收缩,散热增加

D.皮肤血管收缩,散热减少

2.某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是( )

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节和控制的

3.小明前天因感冒在家休息。在父母的嘱咐下,小明每隔2小时对自己的体温进行了测量,并记录如下表(其中在15:00测完体温后服用了退烧药)

时间 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

体温(℃) 36.9 37.2 38.2 38.2 38.5 37.5 37.3

对此,下列有关说法错误的是( )

A.小明在家休息时,体内产热的器官主要是内脏

B.小明体温并不是恒定不变的,而是在一定范围内变化

C.小明在11:00~13:00间,其体内的产热与散热保持相对平衡

D.小明在服用了退烧药后的四小时内,体内的产热与散热保持相对平衡

4.人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。此反应的效应器及其生理效应是( )

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧收缩,减少散热量

D.皮肤的立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

5.马拉松比赛是运动员的意志品质和竞技能力的比拼。下列说法正确( )

A.运动员听到员指令后立即起跑,该反射的神经中枢位于脊髓

B.运动员的运动主要受大脑控制,协调运动,维持身体平衡的结构是小脑

C.运动中,甲状腺激素、肾上腺系等激素也参与调节,属于神经调节

D.运动中,通过皮肤血管舒张和增加汗液分泌来增加产热,维持体温恒定

6.体温计的水银面指在38.5 ℃,在没有把水银甩回玻璃泡的情况下,先后量出小英和小刚的体温,两次测量结果为38.5 ℃和39.2 ℃,那么肯定有发烧现象的是

A.小英

B.小刚

C.小英和小刚

D.无法确定

7.人在寒冷环境中 ( )

A.皮肤血管扩张,血流量增加,散热增加

B.皮肤血管收缩,血流量减少,散热增加

C.皮肤血管扩张,血流量增加,散热减小

D.皮肤血管收缩,血流量减少,散热减小

8.根据你具有的生物学知识素养,判断下列的说法,正确的是( )

A.手偶然碰到钉子后,马上缩回然后才感到疼痛,说明脊髓具有反射和传导功能

B.某人在24小时内体温持续在39℃不下降,这是因为产热大于散热的缘故

C.呆小症﹑贫血﹑侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病

D.玉米种子和花生种子的子叶数目和功能相同

9.2018年10月21日首届湖州太湖半程马拉松赛开跑,比赛中,运动员奋力拼搏,个个满脸通红、大汗淋漓。这体现了皮肤的哪些功能( )

A.保护和调节体温 B.排泄和感受外界刺激

C.调节体温和排泄 D.排泄和保护

10.用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热能力丧失,但对冷环境的反应(寒颤、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果则刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后的两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

二、填空题

11.如图是人体体温调节示意图,据图回答下列问题:

(1)图中T→E→N→F→A途径表示____(填“激素调节”或“神经调节”)过程,体温调节中枢位于___中。

(2)人体在安静状态下主要由____产生热量。

(3)经测量,某人体温在24小时内都处于39.5 ℃,若A、B、C、D都表示热量,则此人的A+B____(填“>”“<”或“=”)C+D;经过诊断,医生决定给病人注射退烧药,通过肌肉注射的药液首先进入病人心脏的部位是_____;经过用药,此病人体温逐渐恢复正常,则在恢复过程中A+B____(填“>”“<”或“=”)C+D。

12.人体在不同的外界环境中,对热的感觉不同,散热越困难 时往往会感觉到越热,人对热的感觉与气温、相对湿度的关系 如图所示。据图判断。

(1)在相对湿度为60%,气温为35℃时,人体对热的感觉是__________________(选填“不热”、“热”、“很热”、“非常热”、“酷热难耐”)

(2)在 25℃和 35℃时,其中________________ ℃气温下,相对湿度对人体的热感觉影响较小。

13.2015年4月25日,尼泊尔发生了8.1级地震。我国西藏日喀则等地也受到地震影响,出现人员伤亡。

(1)刚从平原进入高原的救援人员,由于高原上夜间气温低,许多人冻得瑟瑟发抖,这种行为的生理意义是_____。到了12月,一些援建人员发现,日喀则的一些哺乳动物换上了一层厚重的皮毛,这对动物来说有什么好处?_____。

(2)小玲是一名支援日喀则灾后重建的工作人员,一天她感冒发烧了,医生为其测量体温并认真检查,但小玲的体温在24小时内均在39 ℃左右,则小玲在这24小时内产热和散热的关系是(_____)

A.产热大于散热

B.产热等于散热

C.产热小于散热

14.下图表示外界气温改变时,皮肤中血管的舒缩情况,比较A、B两图可知,A图中的情况发生时,说明外界气温_______(选填“高”或“低”),皮肤内大多数毛细血管_______(选填“收缩”或“舒张”),血流量增多,由皮肤散发的热量增多。

15.人体患病毒性感冒容易导致发热,发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。如图为体温上升期机体体温调节过程示意图,其中体温调定点是调节体温于恒定状态时,下丘脑体温调节中枢预设的一个温度值,正常生理状态下为37℃.请回答下列问题:

(1)皮肤中的冷觉感受器受到寒冷刺激后,人体会出现皮肤血管收缩的反应,此过程中下丘脑属于反射弧中的____(填结构名称);

(2)综合图解分析,体温上升期人体进行体温调节的方式有____;患病初期,人体____(填图中某生理过程)而形成“寒战”,有助于体温上升到38.5℃。

(3)高温持续期,人体产热量____(填“大于”、“小于”或“等于”)散热量

(4)体温下降期,身体会作出哪些反应来增加散热使血温回到正常值?____

三、探究题

16.人的体温并不是一个固定的值,而是一个温度范围。在正常的生理条件下,体温可随昼夜、性别、年龄、环境温度等情况而改变。那体温会随运动强度的变化而发生改变吗?晓东在家里利用体温计、跑步机等器材进行了下述实验:

(1)晓东在跑步机上快走10分钟后,用体温计测量腋下温度为;

(2)休息30分钟后,晓东在跑步机上快跑10分钟,再用体温计测量腋下温度为;根据以上两个实验,晓东得出:人的体温变化受运动强度的影响,随着运动强度的增大而增加。

①晓东把自己的实验过程和结论带到学校里和老师及同学分享,大家发现晓东的实验有一个明显的不足,请帮晓东改进:________。

②进行剧烈运动后,晓东脸变得通红,这个原因是由于运动时人体的主要产热器官是________,脸部皮肤中的血管处于图中________(填字母)状态,导致皮肤中血流量的改变,从而出现满脸通红的情况,可帮助人体散热。(如图中B为正常状态)

17.分析有关实验过程,回答问题。

小白鼠是恒温动物,为了探究调节体温的中枢是否为下丘脑,某科学兴趣组制订了以下实验方案:提出假设:下丘脑是调节体温的主要中枢。

实验过程:

Ⅰ.取性别和年龄相同的、健康的、生理状况一致的数十只成年小白鼠,分成甲组、乙组;

Ⅱ.用一定的方法控制甲组鼠的下丘脑不参与工作,乙组鼠不做处理;

Ⅲ.先测定甲、乙两组小白鼠的体温并记录;

Ⅳ.—;

Ⅴ.在相对安静的条件下观察24小时,每隔4小时分别测量一次体温,并做好记录

请分析回答:

(1)恒温动物当环境温度明显降低时,其体温仍能保持___________;

(2)写出(4)的操作步骤___________;

(3)相关预测与分析:若假设成立,观察到的实验现象是:___________

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.A

【分析】

皮肤覆盖在人体表面,由表皮和真皮组成,表皮分为角质层和生发层,生发层细胞有很强的分裂能力;真皮由致密结缔组织构成,含有大量的弹性纤维和胶原纤维,以及丰富的血管和感觉神经末梢;毛发、皮脂腺、汗腺、指(趾)甲等是皮肤的附属物。皮肤的功能有保护、分泌和排泄、调节体温、感受外界刺激等。

【详解】

皮肤具有调节体温的功能:当外界气温较高时,皮肤内血管扩张,血流量增加,散热量增多,与此同时,汗腺分泌汗液增多,通过汗液蒸发散失的热量也多;外界气温较低时,皮肤内的大多数血管收缩,血流量减少,通过皮肤散发的热量减少,与此同时,汗腺分泌汗液减少,通过汗液的蒸发散失的热量也减少;因此皮肤具有调节体温的功能,A正确。

【点睛】

此题考查了皮肤具有调节体温的功能。

2.C

【分析】

(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【详解】

A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右,A正确。

B.人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确。

C.当气温高于体温时,汗液蒸发才是主要的散热方式,C错误。

D.人的体温一般都为37℃左右,这是人体下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

【点睛】

本题考查寒冷环境和炎热环境中体温调节过程,提升学生分析问题和解决问题的能力。

3.D

【分析】

人的体温是相对恒定的,但不是绝对不变的;人体产热与散热相对平衡时体温才能保持平衡。人体在安静下,主要产热器官是内脏。在剧烈运动时主要的产热器官则会发生变化。

【详解】

依据分析可知:在平静状态下,人体产生热量的主要器官是内脏。A正确;正常情况下,人的体温在36.8℃左右,是相对恒定的,但不是绝对不变的。B正确;由数据知,在11:00-13:00间,小明的体温保持不变,说明其体内产热与散热相互平衡。C选项正确;小明在服用了退烧药后的4小时内,体温明显降低,说明体内的产热速度小于散热速度。D错误。

4.A

【分析】

在寒冷时,冷觉感受器兴奋,冲动传至下丘脑,使下丘脑产生以下活动:一是分泌促甲状腺激素释放激素使甲状腺激素释放增多,使机体代谢增强,抗寒冷能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加。

【详解】

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。战栗产热是由于骨骼肌的不自主收缩导致的,故效应器为骨骼肌。骨骼肌收缩的目的是为了增加产热,以在寒冷中维持体温的恒定。

故选A。

【点睛】

本题考查人体体温调节过程,要求考生识记人体体温调节的原理及具体过程,尤其是寒冷条件下,增加产热和减少散热的途径,能根据题干要求准确判断各选项。

5.B

【分析】

在神经系统的调节控制下,激素通过血液循环也参与调节人体的生命活动。概括地说,人体的生命活动主要受神经系统的调节,但也受激素调节的影响。

【详解】

A.运动员听到裁判员指令后,立即起跑,该反射是条件反射,神经中枢位于大脑,错误。

B.运动员的运动主要受大脑控制,协调运动、维持身体平衡的结构是小脑,正确。

C.运动中,甲状腺激素、肾上腺素等激素也参与调节,属于激素调节,错误。

D.运动中,人的产热器官是肝脏和骨骼肌,通过皮肤血管舒张和增加汗液分泌来增加散热,维持体温恒定,错误。

故选B。

【点睛】

神经和激素相互协调,共同维持人体的各项生理活动。

6.B

【分析】

体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的流回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数,同时体温计在使用前要用力甩一下,将水银甩回玻璃泡中.

【详解】

根据体温计的特点,使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中;体温计的读数是38.5℃,没有甩直接用来测量其他人的体温,若体温高于38.5℃,体温计中的水银会上升,测量是比较准确的;若病人的体温不高于38.5℃,体温计中的水银不会下降,依然显示的是38.5℃;若小英实际体温低于38.5°℃,测量的结果是38.5℃,故小英不一定发烧,测小刚的体温时示数是39.2℃,高于38.5℃,所以小刚一定发烧。

7.D

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。

【详解】

生物对环境的适应是普遍存在的。现存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。人在寒冷环境中直打哆嗦,可以产生热量,是对寒冷环境的一种适应。同时皮肤血管收缩,血流量少,血液流动变慢,皮肤温度降低,散热量减少,从而来调节自身的温度。故D符合题意。

【点睛】

解答此类题目的关键是能灵活运用所学知识解释实际问题。

8.A

【分析】

(1)脊髓具有反射和传导功能;

(2)体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果;

(3)呆小症、侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病,贫血是血液中红细胞或血红蛋白含量过少;

(4)玉米属于单子叶植物,花生属于双子叶植物。

【详解】

A.手偶然碰到钉子后,马上缩回然后才感到疼痛,说明脊髓具有反射和传导功能,A正确。

B.病人的体温在39℃左右波动。说明产热和散热趋于平衡,B错误。

C.呆小症、侏儒症都是人体激素分泌异常产生的疾病,贫血是血液中红细胞或血红蛋白含量过少,C错误。

D.玉米种子的子叶数目是一片,花生种子的子叶数目是两片,D错误。

故选:A.

【点睛】

熟练掌握生物学的基础知识是解题的关键。

9.C

【分析】

除了泌尿系统,皮肤也可以排除代谢废物。皮肤覆盖在人体表面。皮肤的功能有保护、分泌、排泄、调节体温和感受外界刺激。

【详解】

汗液中含有人体代谢所产生的水、无机盐、尿素等,大汗淋漓说明汗液排出多,代谢废物排出得多;而满脸通红说明皮肤温度高,由皮肤直接向外散发的热量就较多,同时,汗液的排出量也增多,汗液的蒸发能带走人体的一部分热量,从而保持体温恒定。这体现了皮肤的排泄和调节体温的功能。故选C。

10.A

【分析】

在寒冷环境下,下丘脑体温调节中枢兴奋,机体通过皮肤血管收缩,血流量减少,骨骼肌和立毛肌收缩,增加产热量,甲状腺分泌甲状腺激素增多,肾上腺分泌肾上腺素增多,增强细胞代谢等过程维持体温恒定;在炎热环境下,下丘脑体温调节中枢兴奋,机体通过皮肤血管舒张、增加血流量和汗腺分泌增强,来增加散热,维持体温恒定。

【详解】

A、刺激下丘脑前部,出现出汗现象,说明前部是散热中枢所在地;刺激下丘脑后部,出现寒战现象,说明后部是产热中枢所在地,A错误。

B、下丘脑前后两个中枢交互抑制,维持产热和散热的平衡,故B正确。

C、要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验,以防出现偶然性,故C正确。

D、因为下丘脑中具有调节体温的中枢,如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定,故D正确。

故选:A。

11.神经调节 下丘脑 肝脏 = 右心房 <

【解析】

【分析】

人体体温维持相对稳定是神经-体液共同调节的结果。机体产热和散热保持动态平衡的机制如下:外界温度低时,机体产热多,散热也多;外界温度高时,机体产热少,散热少。产热多于散热,则体温升高;产热少于散热,则体温降低。寒冷时,激素分泌增多,促进细胞代谢加强,增加产热量的激素有肾上腺素、甲状腺激素等。战栗是骨骼肌的不自主地收缩,不受大脑皮层支配。

【详解】

(1)图中T-E-N-F-A构成一个完整的反射弧,说明该过程是神经调节。体温调节的中枢位于下丘脑。

(2)人体的产热途径主要以骨骼肌和肝脏产热为主,安静时主要是肝脏产热。

(3)某人体温在24小时内都处于39.5 ℃,此时机体的产热与散热达到动态平衡,即A+B=C+D;当此人体温逐渐恢复正常,即降为37 ℃这一过程中散热一定大于产热,即A+B<C+D。肌肉注射退烧药,药物通过血液循环到达全身各处,依次经过:注射部位→上、下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→身体各处的毛细管网。

12.非常热 25

【详解】

[1]由图像知道,在相对湿度为60%,气温为35℃时,人体对热的感觉是非常热。

[2]由于气温为25℃时,人体主要靠皮肤直接散热来调节体温,散热快慢取决于皮肤与环境的温差,相对湿度对人的热感影响不大。气温为35℃时,人体主要靠汗液蒸发来散热,相对湿度越大,汗液蒸发越困难,导致人体散热越困难,所以觉的更热。所以,在25℃气温下,相对湿度对人体的热感影响较小。

13.增加产热 减少散热 B

【分析】

骨骼肌会出现不自主的“颤抖”能成倍地增加体内的产热量,抵抗外界寒冷环境。

【详解】

(1)在寒冷环境中,人会不由自主地战栗、起“鸡皮疙瘩”,其生理意义是肌肉收缩,增加产热,以御严寒。哺乳动物体表被毛,毛有保温作用,哺乳动物有换毛的习性,到冬季之前,哺乳动物换上了一层厚重的皮毛,减少散热,利于度过寒冷的冬季。

(2)小玲是一名支援日喀则灾后重建的工作人员,一天她感冒发烧了,医生为其测量体温并认真检查,但小玲的体温在24小时内均在39℃左右,则小玲在这24小时内产热和散热的关系是产热等于散热,故选B。

【点睛】

本题考查了学生的理解分析能力,难度适中,解题的关键是明确体温调节的过程。

14.高 舒张

【分析】

人体的主要散热部位是皮肤。皮肤与局部血流量有密切关系。凡是能影响皮肤血管舒缩的因素(如环境温度变化或精神紧张等)都能改变皮肤的温度。真皮中含有丰富的血管,不但能够给皮肤送来营养,还能够调节体温。天热时,毛细血管膨胀,血流量增加,散失更多的热量;天冷时,血管收缩,血流量减少,散失的热量也减少。

【详解】

A图散热量较多,是因为在炎热环境中,皮肤血管舒张,皮肤血流量增加,皮肤温度因而上升,同时起到了增强发散体热的作用。

15.神经中枢 神经调节和激素调节 骨骼肌收缩 等于 汗腺分泌增加,皮肤血管舒张等

【分析】

机体的体温调节是神经和激素(体液)共同调节的结果,与神经调节相比体液调节反应速度缓慢、作用范围较广、时间较长。在寒冷的条件下甲状腺激素和肾上腺素含量增加,促进新陈代谢,导致产热量增多,以维持体温正常。皮肤是与体温调节相关的重要器官,其中血管舒调节张是为了增加散热量,血管收缩是为了减少散热量。

【详解】

(1)在寒冷的环境下,皮肤中的冷觉感受器受到寒冷刺激后,产生的兴奋由传入神经纤维传至神经中枢下丘脑体温调节中枢,下丘脑体温调节中枢兴奋,通过传出神经纤维传递给骨骼肌、垂体等部位,引起骨骼肌收缩。此过程中下丘脑属于反射弧中的神经中枢。

(2)体温上升期,人体骨骼肌不随意的节律性收缩,即出现“寒战”,有助于体温上升到已上调的体温调定点。综合图解分析,体温上升期人体进行体温调节的方式有神经调节、激素调节两种方式。

(3)高温持续期,人体产热量等于散热量,从而维持体温恒定。

(4)体温下降的调节途径有增强汗腺分泌汗液、皮肤毛细血管舒张,血流量增加。

【点睛】

本题考查机体体温调节的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识点间内在联系,形成知识网络结构的能力;能理论联系实际,综合运用所学知识解决社会生活中的一些生物学问题。

16.未测量安静状态时的体温 骨骼肌 C

【详解】

[1]晓东实验的明显不足是未测量安静状态时的体温。不能对比运动前后体温的变化。

[2][3]皮肤具有调节体温的功能:当外界气温较高时,皮肤内血管扩张,血流量增加,散热量增多,与此同时,汗腺分泌汗液增多,通过汗液蒸发散失的热量也多;外界气温较低时,皮肤内的大多数血管收缩,血流量减少,通过皮肤散发的热量减少,与此同时,汗腺分泌汗液减少,通过汗液的蒸发散失的热量也减少;因此小明刚刚进行剧烈运动后,脸就变得通红,这个原因是由于运动时人体的骨骼肌产生大量热,从而使脸部皮肤中的血管舒张(图C),汗液分泌增多,从而出现满脸通红的情况

17.恒定 甲乙两组小白鼠应置于相同的较低温度(比如10℃)环境中 甲组下丘脑被破坏,体温不能维持恒定,乙组保留了下丘脑则体温恒定

【分析】

探究性实验的基本解题思路应为:明确实验目的→②确定实验变量→③分析实验原理→④提出实验假设→⑤落实实验用品→⑥设计实验步骤→⑦预测实验结果→⑧得出实验结论。

【详解】

(1)小白鼠是恒温动物,当环境温度明显降低时,其体温仍能保持相对恒定。

(2)实验设计方案中甲乙两组小白鼠形成对照,自变量是下丘脑的有无,而其他无关变量都应该保持一致,因此温度在这里应该保持一致,故甲乙两组小白鼠应置于相同的较低温度(比如10℃)环境中。

(3)若假设成立,即下丘脑是体温调节中枢,则甲组下丘脑被破坏,体温不能维持恒定,乙组保留了下丘脑则体温恒定,若假设不成立,即下丘脑不是体温调节中枢,则甲乙两组体温都保持恒定。

【点睛】

解生物实验设计题时,既要掌握答题的基本思路,同时又要了解实验设计中的注意技巧,并结合实践多训练,定能提高实验设计能力。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象