陶湖中学2012年秋学期七年级历史期中试卷

文档属性

| 名称 | 陶湖中学2012年秋学期七年级历史期中试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 405.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-11-19 21:04:09 | ||

图片预览

文档简介

陶湖中学2012-2013学年度第一学期期中考试

七年级历史试卷

题号

一

二

总分

得分

一、选择题(每小题1.5分,计30分)

1.“我来自元谋,自周口,牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这是在网络上颇为流行的诗句。下列远古人类,生活在云南省的是

A.半坡人 B.北京人 C.元谋人 D.河姆渡人

2.“稻花香里话丰年”。据考古发现,下列原始居民种植水稻的是

A.元谋人 B.北京人 C.半坡居民 D.河姆渡居民

3.传说中的炎帝和黄帝是中华民族物人文始祖。下列有关黄帝的叙述不正确的是

A.建造宫室、车船,制作兵器、衣裳 B.让部下发明文字、历法、算术和音乐

C.妻子嫘子发明养蚕抽丝技术 D.中华原始和医药学的创始人

4.央视热播纪录片《舌尖上的中国》传承中华美食文化,引发广泛关注。右图是我国远古时期的陶制炊具,它距今约有

A.一百七十万年 B.六七千年 C.四千多年 D.两千多年

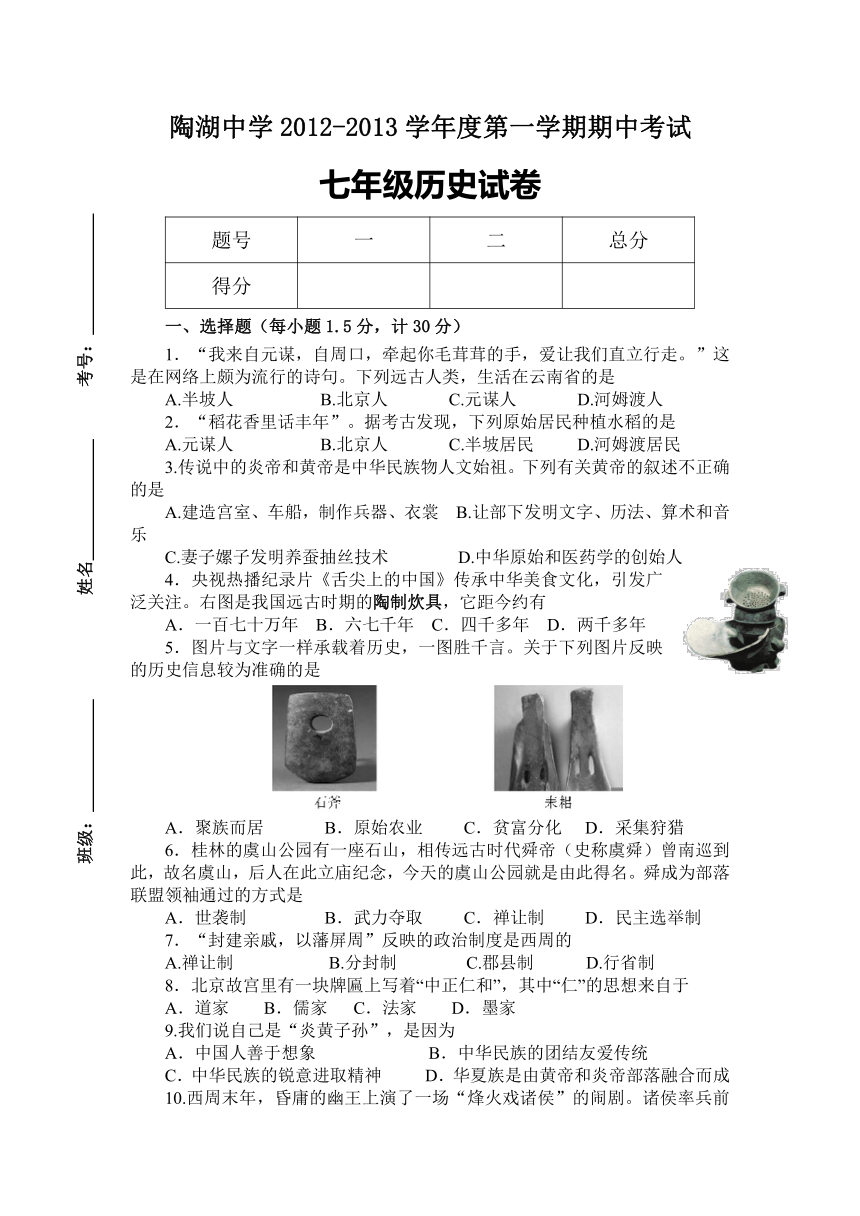

5.图片与文字一样承载着历史,一图胜千言。关于下列图片反映的历史信息较为准确的是

A.聚族而居 B.原始农业 C.贫富分化 D.采集狩猎

6.桂林的虞山公园有一座石山,相传远古时代舜帝(史称虞舜)曾南巡到此,故名虞山,后人在此立庙纪念,今天的虞山公园就是由此得名。舜成为部落联盟领袖通过的方式是

A.世袭制 B.武力夺取 C.禅让制 D.民主选举制

7.“封建亲戚,以藩屏周”反映的政治制度是西周的

A.禅让制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

8.北京故宫里有一块牌匾上写着“中正仁和”,其中“仁”的思想来自于

A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

9.我们说自己是“炎黄子孙”,是因为

A.中国人善于想象 B.中华民族的团结友爱传统

C.中华民族的锐意进取精神 D.华夏族是由黄帝和炎帝部落融合而成

10.西周末年,昏庸的幽王上演了一场“烽火戏诸侯”的闹剧。诸侯率兵前往护卫周王是遵守了

A、封建制的法规 B、禅让制的规则 C、世袭制的传统 D、分封制的义务

11.改革是推动社会进步的动力。通过变法发展成为战国后期最富强的封建国家是A.秦国 B.齐国 C.燕国 D.赵国

12.“知己知彼,百战不殆”的军事思想在美国西点军校受到学员的追捧。此思想属于以下哪个学派

A.墨家 B.兵家 C.法家 D.道家

13.“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”说的是对立的双方能够相互转化。提出该观点的思想学派是

A.儒家 B.道家 C.法家 D.兵家

14.1988年,诺贝尔奖金获得者汉内斯?阿尔文曾说:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500多年前,去汲取孔子的智慧。”文中的“智慧”是指

A.“仁”和“德治” B.“兼爱”和“非攻” C.“无为而治” D.实行“法治”

15.文物是鲜活的历史。下列文物反映了商朝手工业发展水平的是

①兵马俑 ②司母戊鼎 ③彩陶 ④四羊方尊

A. ①②③ B.②③④ C.②③ D.②④

16..战国时期有这样一户人家:老大因作战有功获得了爵位,老二在家勤于耕作免除了徭役,老三则被国君派往县城任吏。据此判断这户人家最有可能生活在

A.管仲改革之时 B.周平王东迁之际C.商鞅变法之后 D.晋文公称霸中原之前

17.初三某班班委会因为班上纪律混乱,准备制定严格的班规来约束同学们的行为,他们的主张和战国时期百家争鸣中哪一学派主张相似

A.儒家 B.法家 C.道家 D.墨家

18.下列诸侯国中有一个曾是称霸春秋时期的诸侯国,但在《战国形势图》上却找不到,该诸侯国是

A.晋 B.齐 C.楚 D.秦

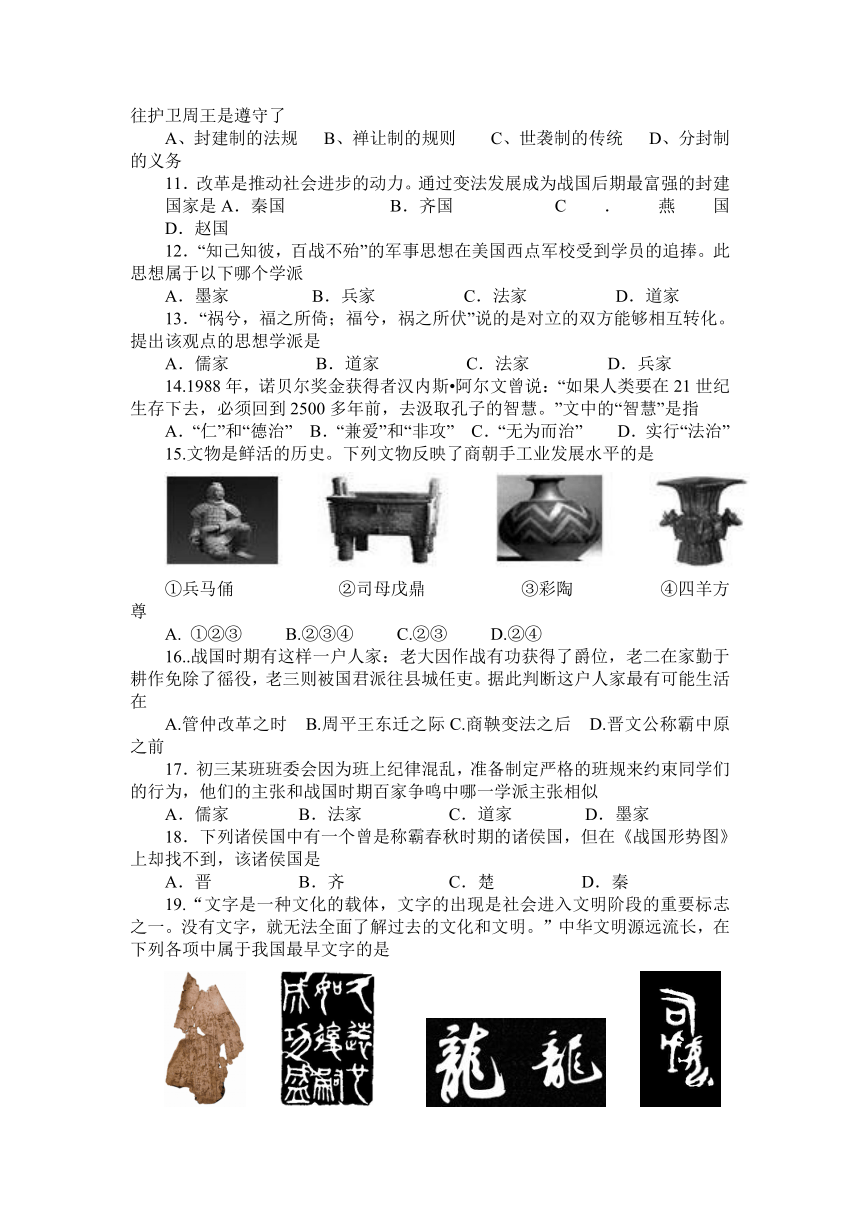

19.“文字是一种文化的载体,文字的出现是社会进入文明阶段的重要标志之一。没有文字,就无法全面了解过去的文化和文明。”中华文明源远流长,在下列各项中属于我国最早文字的是

A B C D

20.某一法令于公元前15年2月1日颁布并开始执行,到公元30年1月31日废止,这一制度一共实施了多少年?

A、43年 B.44年 C.45年 D.46年

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

二、阅读下列材料,回答问题:

1.夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

请回答:

(1)材料中的“商君”是谁?(2分)

(2)“平权衡、正度量、调轻重”和“决裂阡陌”各指什么?(4分)

(3)“教民耕战”的具体措施有哪些?(2分)其作用是什么?(2分)

2.阅读材料,回答下列问题:

材料一:古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料二:B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程。使成都平原成为“天府之国”。

回答:

(1)材料一和材料二中的两位水利专家A和B分别指的是谁?(4分)

(2)材料二中的大型水利工程指的是什么?(2分)

(3)这两位水利专家能够治水成功的主要原因有哪些?(4分)

七年级历史期中考试参考答案

一、选择题

1-5CDDBB 6-10CBBDD 11-15ABBAD 16-20CBAAB

二、材料题

1.(1)“商君”:商鞅(公孙鞅、卫鞅)。

(2)“平权衡、正度量、调轻重”:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器); “决裂阡陌”:承认土地私有(废除井田制、允许土地买卖)。

(3)措施:奖励生产(奖励耕织、重农抑商);奖励军功(按军功封爵)。作用:激发生产者积极性;促进农业发展;提高军队战斗力;削弱贵族世袭特权;富国强兵;为兼并六国打下坚实基础。(答出其中一点即可。)

2.(1)A:大禹;B:李冰;

(2)都江堰;

(3)依靠群众;采用堵和疏导相结合的方法

七年级历史试卷

题号

一

二

总分

得分

一、选择题(每小题1.5分,计30分)

1.“我来自元谋,自周口,牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这是在网络上颇为流行的诗句。下列远古人类,生活在云南省的是

A.半坡人 B.北京人 C.元谋人 D.河姆渡人

2.“稻花香里话丰年”。据考古发现,下列原始居民种植水稻的是

A.元谋人 B.北京人 C.半坡居民 D.河姆渡居民

3.传说中的炎帝和黄帝是中华民族物人文始祖。下列有关黄帝的叙述不正确的是

A.建造宫室、车船,制作兵器、衣裳 B.让部下发明文字、历法、算术和音乐

C.妻子嫘子发明养蚕抽丝技术 D.中华原始和医药学的创始人

4.央视热播纪录片《舌尖上的中国》传承中华美食文化,引发广泛关注。右图是我国远古时期的陶制炊具,它距今约有

A.一百七十万年 B.六七千年 C.四千多年 D.两千多年

5.图片与文字一样承载着历史,一图胜千言。关于下列图片反映的历史信息较为准确的是

A.聚族而居 B.原始农业 C.贫富分化 D.采集狩猎

6.桂林的虞山公园有一座石山,相传远古时代舜帝(史称虞舜)曾南巡到此,故名虞山,后人在此立庙纪念,今天的虞山公园就是由此得名。舜成为部落联盟领袖通过的方式是

A.世袭制 B.武力夺取 C.禅让制 D.民主选举制

7.“封建亲戚,以藩屏周”反映的政治制度是西周的

A.禅让制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

8.北京故宫里有一块牌匾上写着“中正仁和”,其中“仁”的思想来自于

A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

9.我们说自己是“炎黄子孙”,是因为

A.中国人善于想象 B.中华民族的团结友爱传统

C.中华民族的锐意进取精神 D.华夏族是由黄帝和炎帝部落融合而成

10.西周末年,昏庸的幽王上演了一场“烽火戏诸侯”的闹剧。诸侯率兵前往护卫周王是遵守了

A、封建制的法规 B、禅让制的规则 C、世袭制的传统 D、分封制的义务

11.改革是推动社会进步的动力。通过变法发展成为战国后期最富强的封建国家是A.秦国 B.齐国 C.燕国 D.赵国

12.“知己知彼,百战不殆”的军事思想在美国西点军校受到学员的追捧。此思想属于以下哪个学派

A.墨家 B.兵家 C.法家 D.道家

13.“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”说的是对立的双方能够相互转化。提出该观点的思想学派是

A.儒家 B.道家 C.法家 D.兵家

14.1988年,诺贝尔奖金获得者汉内斯?阿尔文曾说:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500多年前,去汲取孔子的智慧。”文中的“智慧”是指

A.“仁”和“德治” B.“兼爱”和“非攻” C.“无为而治” D.实行“法治”

15.文物是鲜活的历史。下列文物反映了商朝手工业发展水平的是

①兵马俑 ②司母戊鼎 ③彩陶 ④四羊方尊

A. ①②③ B.②③④ C.②③ D.②④

16..战国时期有这样一户人家:老大因作战有功获得了爵位,老二在家勤于耕作免除了徭役,老三则被国君派往县城任吏。据此判断这户人家最有可能生活在

A.管仲改革之时 B.周平王东迁之际C.商鞅变法之后 D.晋文公称霸中原之前

17.初三某班班委会因为班上纪律混乱,准备制定严格的班规来约束同学们的行为,他们的主张和战国时期百家争鸣中哪一学派主张相似

A.儒家 B.法家 C.道家 D.墨家

18.下列诸侯国中有一个曾是称霸春秋时期的诸侯国,但在《战国形势图》上却找不到,该诸侯国是

A.晋 B.齐 C.楚 D.秦

19.“文字是一种文化的载体,文字的出现是社会进入文明阶段的重要标志之一。没有文字,就无法全面了解过去的文化和文明。”中华文明源远流长,在下列各项中属于我国最早文字的是

A B C D

20.某一法令于公元前15年2月1日颁布并开始执行,到公元30年1月31日废止,这一制度一共实施了多少年?

A、43年 B.44年 C.45年 D.46年

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

二、阅读下列材料,回答问题:

1.夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

请回答:

(1)材料中的“商君”是谁?(2分)

(2)“平权衡、正度量、调轻重”和“决裂阡陌”各指什么?(4分)

(3)“教民耕战”的具体措施有哪些?(2分)其作用是什么?(2分)

2.阅读材料,回答下列问题:

材料一:古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料二:B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程。使成都平原成为“天府之国”。

回答:

(1)材料一和材料二中的两位水利专家A和B分别指的是谁?(4分)

(2)材料二中的大型水利工程指的是什么?(2分)

(3)这两位水利专家能够治水成功的主要原因有哪些?(4分)

七年级历史期中考试参考答案

一、选择题

1-5CDDBB 6-10CBBDD 11-15ABBAD 16-20CBAAB

二、材料题

1.(1)“商君”:商鞅(公孙鞅、卫鞅)。

(2)“平权衡、正度量、调轻重”:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器); “决裂阡陌”:承认土地私有(废除井田制、允许土地买卖)。

(3)措施:奖励生产(奖励耕织、重农抑商);奖励军功(按军功封爵)。作用:激发生产者积极性;促进农业发展;提高军队战斗力;削弱贵族世袭特权;富国强兵;为兼并六国打下坚实基础。(答出其中一点即可。)

2.(1)A:大禹;B:李冰;

(2)都江堰;

(3)依靠群众;采用堵和疏导相结合的方法

同课章节目录