2022届高中语文二轮复习 第十二讲 鉴赏散文艺术技巧 精品教案 (新高考)

文档属性

| 名称 | 2022届高中语文二轮复习 第十二讲 鉴赏散文艺术技巧 精品教案 (新高考) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-23 15:05:45 | ||

图片预览

文档简介

第十二讲 鉴赏散文艺术技巧

【教学目标】

一、了解考情,明确提高学习训练方向和针对性;

二、明确设题误区,提高鉴赏散文的艺术技巧的解题能力。

【课堂导入】

鉴赏散文的艺术技巧——建技巧四网络,构答题三意识

散文所有的艺术技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文艺术技巧时必须明白的一个根本原则。散文作品的艺术技巧,主要指:一是作家在表达方式运用上的技巧和文体知识运用方面的技巧;二是修辞手法的运用和其他相关写作方面的技巧。近年高考,对此考点的考查方式有文本运用了什么表达技巧,有怎样的作用等。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。艺术技巧,从广义上讲就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。它包括表达方式、表现手法(狭义)、行文技巧、修辞手法等。

【教学内容】

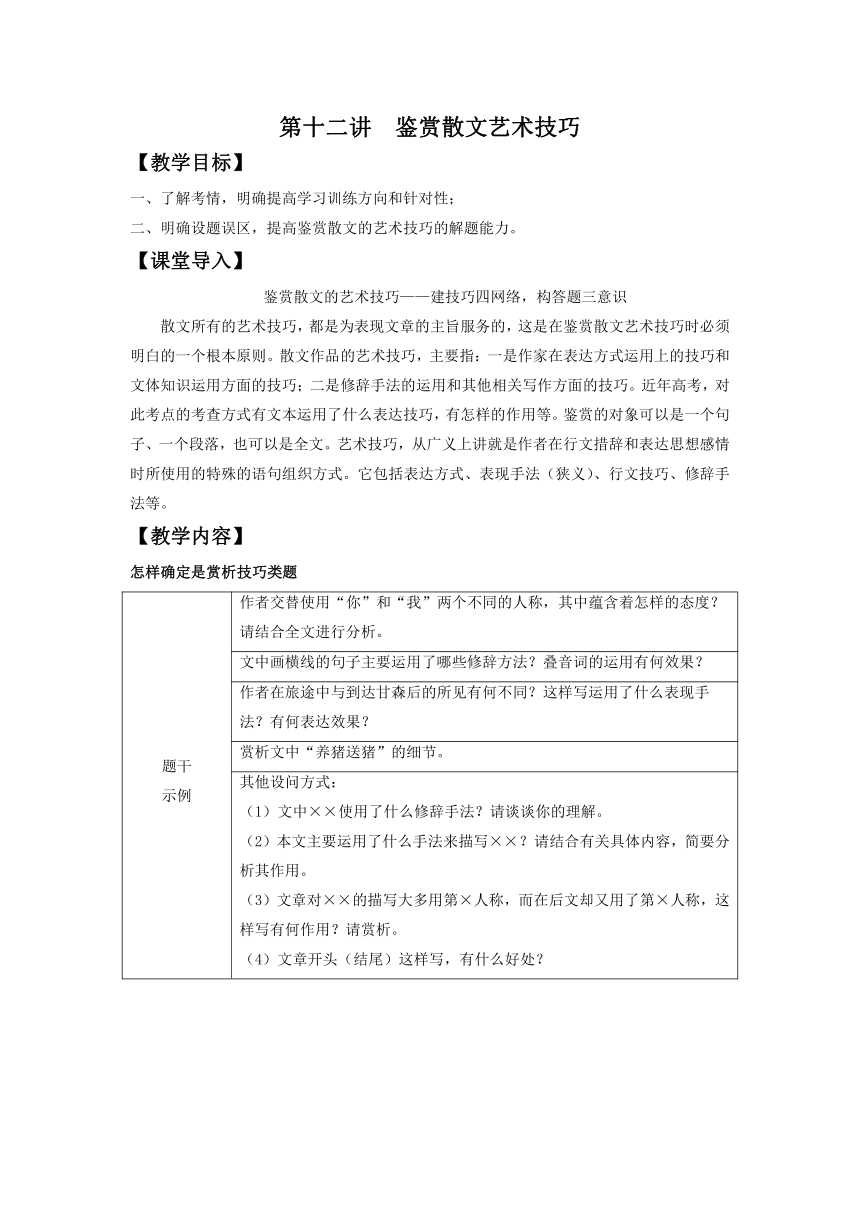

怎样确定是赏析技巧类题

题干 示例 作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

文中画横线的句子主要运用了哪些修辞方法?叠音词的运用有何效果?

作者在旅途中与到达甘森后的所见有何不同?这样写运用了什么表现手法?有何表达效果?

赏析文中“养猪送猪”的细节。

其他设问方式: (1)文中××使用了什么修辞手法?请谈谈你的理解。 (2)本文主要运用了什么手法来描写××?请结合有关具体内容,简要分析其作用。 (3)文章对××的描写大多用第×人称,而在后文却又用了第×人称,这样写有何作用?请赏析。 (4)文章开头(结尾)这样写,有什么好处?

明辨题型 (1)题干中有“方法”“技法”“描写”“技巧”等字样 (2)题干中如果有“描写”“描绘”等字样,可从描写技巧角度考虑;如果有“人称”“叙述”等字样,就要考虑表达方式;如果有“某段这样写的好处”等字样,就要考虑行文技巧

怎样解答赏析技巧类题

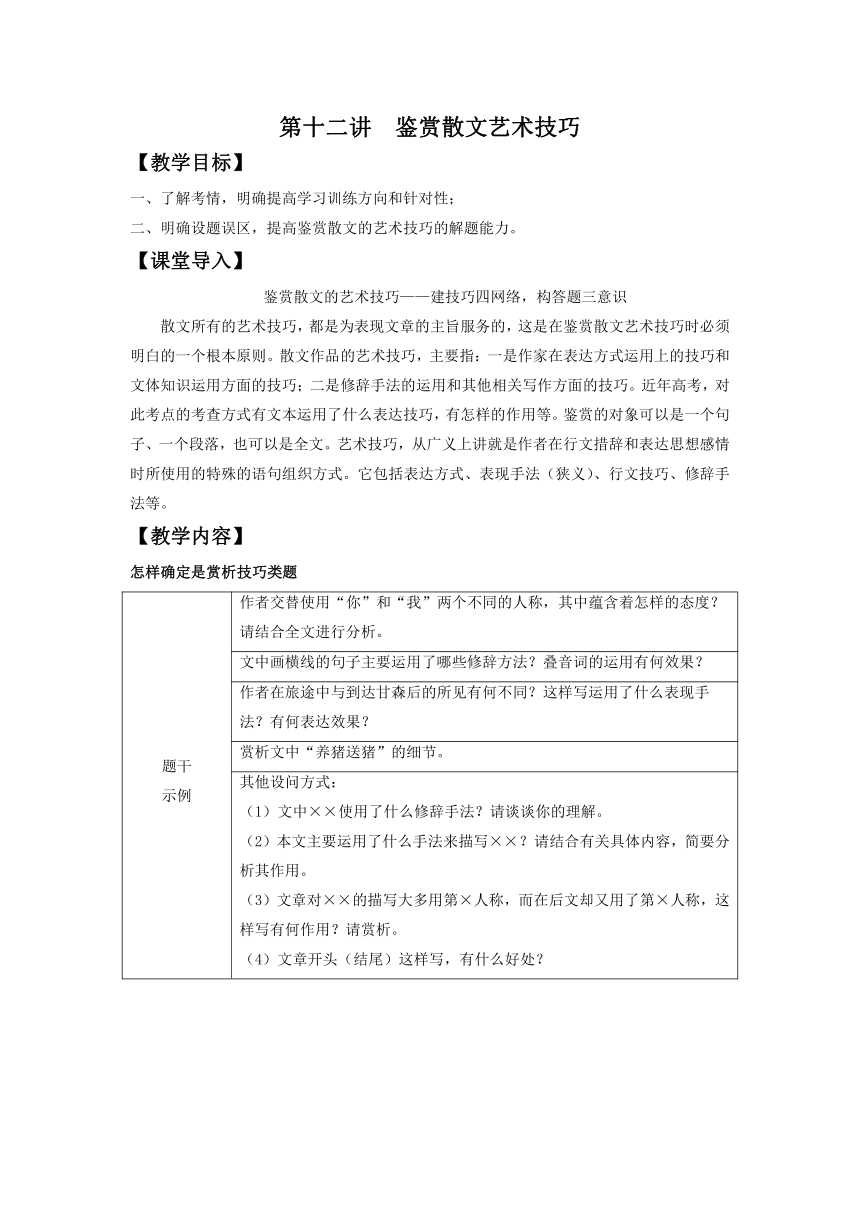

命题角度一 修辞技巧

《荷塘月色》一文中作者在第五段由光和影联想到名曲,运用了什么修辞手法?这与第四段的哪句一样?第四段运用这种修辞手法有什么作用?

答案要点 答案启示

使用通感的修辞手法。光与影是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,其相似点就是和谐。第四段写荷花的缕缕清香,微风传送,像远方飘来歌声一样动人心怀,这也是通感。它们都有断断续续、若有若无、捉摸不定的特点。作用:用“歌声”比“荷香”,真切、新奇。荷香本是嗅觉的可感形象,作者却把它比作“远处高楼上渺茫的歌声”,使其转化为听觉的形象,把视觉、嗅觉、听觉交织在一起,启迪读者更加深远地展开想象和联想 首先要掌握通感这种手法的具体内涵才能判断准确:通感兼有比喻和感觉之间的互换两个方面的特点。其次赏析通感的作用时还需要结合具体语句内容,联系这种手法在表现景物特点上的具体表达效果来赏析

1.阅读下面的文章,完成题目。

云和梯田

张抗抗

传说中“中国最美的云和梯田”,隐匿于浙西南括苍山脉雾气迷蒙的群峰深处,弯弯绕绕的盘山公路,倏然甩出一角空地。人已在山腰,朝山下的开阔谷地望去,错落有致的梯级田畔,覆盖了周围山坡,似一个硕大的环状天池,嵌于青葱滴翠的崇山峻岭之间。

阳光迎面扑来,俯视崇头镇外的山中梯田,好似面对着一座宽大露天体育馆。若是早几个时辰,此处可见著名的“云和梯田日出”奇景。无论冬夏——太阳每天都攀着湿淋淋、银闪闪、绿油油或是金灿灿的梯子,从山间的水田里升起来。

文中画横线的句子主要运用了哪些修辞方法?叠音词的运用有何效果?

审题判断:“修辞方法”“叠音词”已经表明了思考角度。就是考查修辞手法的判定以及叠音词的运用效果。

借鉴思考:借鉴《荷塘月色》中判断修辞的思维来判断。

我的答案:

解析:在原文中找出画横线的句子并紧密联系文章内容分析其运用的修辞手法。第一问难度不大,比喻:将“梯田”比喻成“梯子”。拟人:太阳“攀”上梯子。排比:湿淋淋、银闪闪、绿油油、金灿灿。第二问:连用“湿淋淋”“银闪闪”“绿油油”“金灿灿”四个叠音词,韵律和谐,增强了语言的节奏感,使梯田的形象真实可感,如在眼前。

参考答案:①比喻、拟人、排比。②节奏鲜明,韵律和谐,增强形象感。

解答修辞手法类题目,需要两步走:

第一步,掌握各种修辞手法的内涵及赏析方法。高考对修辞手法的考查,往往是和对语言的赏析结合在一起的,特别是对语句的理解或赏析方面,一般需要考虑修辞手法。高考常考的修辞手法及其效果以及赏析方法如下:

名称 名称解释 艺术效果 赏析方法

比喻 打比方。有“语言艺术之花”之誉 ①生动形象,突显特征;②化抽象为具体,化深奥为浅显,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;③引发读者联想,激发读者共鸣 引出原句,分析本体、喻体和二者的相似点,指出所突出特征,综述其好处

借代 用相关事物代替所表达事物 ①突出特征,强调重点,增强形象性;②委婉含蓄,幽默俏皮;③有时具有回避、掩饰的作用 引用原文,找出借体,指出特征,综述好处

拟人 把物当人写,将物人格化 ①突出事物特征;②赋予无生命事物以生命,赋予无情感事物以感情,使语言形象化,显得生动活泼;③便于抒情,激发想象,加强感染力 引出原句,分析所突出特征,说明拟人的好处

夸张 有意言过其实,对客观事实作夸大或缩小描述以突显特征 ①鲜明突出事物的特征,激发联想;②鲜明表达褒贬好恶,引起共鸣;③生动形象,幽默风趣 引出原句,分析所突出特征,说明其好处

对偶 由两个字数相当、结构相同的语句构成的语言艺术形式 ①句式整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强;②表意凝练,概括力强,具有警策之效;③读来朗朗上口,悦耳动听,便于吟诵与记忆 引出对偶句,细析对偶美

排比 由三个或三个以上内容相关、结构相似、语气一致的句子构成的语言艺术形式 ①强调内容,增强说服力;②强化抒情,增强感染力;③增加气势,增强表现力;④层层递进,逐层深入地阐说事理,有深化内容之效 引出排比句,说明其效用

设问 为引人注意,无疑而问,明知故问 ①通过自问自答,强调思想内容或情感态度;②引起人们注意,令人深思,发人深省;③能辅助反映思维过程,起厘清思路、提纲挈领作用 引出问句,辨明类别,说明答案,分析效用

反问 用疑问形式从反面表达正面的意思 ①加强语气,显得义正词严;②引起读者注意,增强表达效果;③变化句式,掀起波澜 引出问句,辨明类别,说明答案,分析效用

反复 有意让某些词句重复出现,有连续反复、间隔反复之分 ①强调突出反复的内容;②一唱三叹,能加强节点和抒情效果;③间隔反复还具有串接文句文段、连接内容、分清层次之用,不断强化内容 引出反复文句,说明反复种类,分析反复效用

反语 又叫“说反话”,用与本意相反的词句来表达本意 ①多用于批判对象,揭露对象本质,进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;②具有幽默感 引出反语词句,解释其本意,分析其效用

双关 又叫“一语双关”,分谐音双关和语义双关两类 ①言在此而意在彼,表意委婉;②含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情效果;③生动、活泼、幽默、风趣 找出双关词句,说明其双重含义,分析作用、好处

通感 采用不同感觉间相互沟通与挪移的方式描摹对象 ①化抽象事物为具体形象,突出特征,增强表达效果;②调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味 引出通感文句,分析移觉情况,说明表达效用

第二步,掌握答题步骤:

明确修辞手法——引出原句,具体分析——对表现形象、情感、主旨的作用。

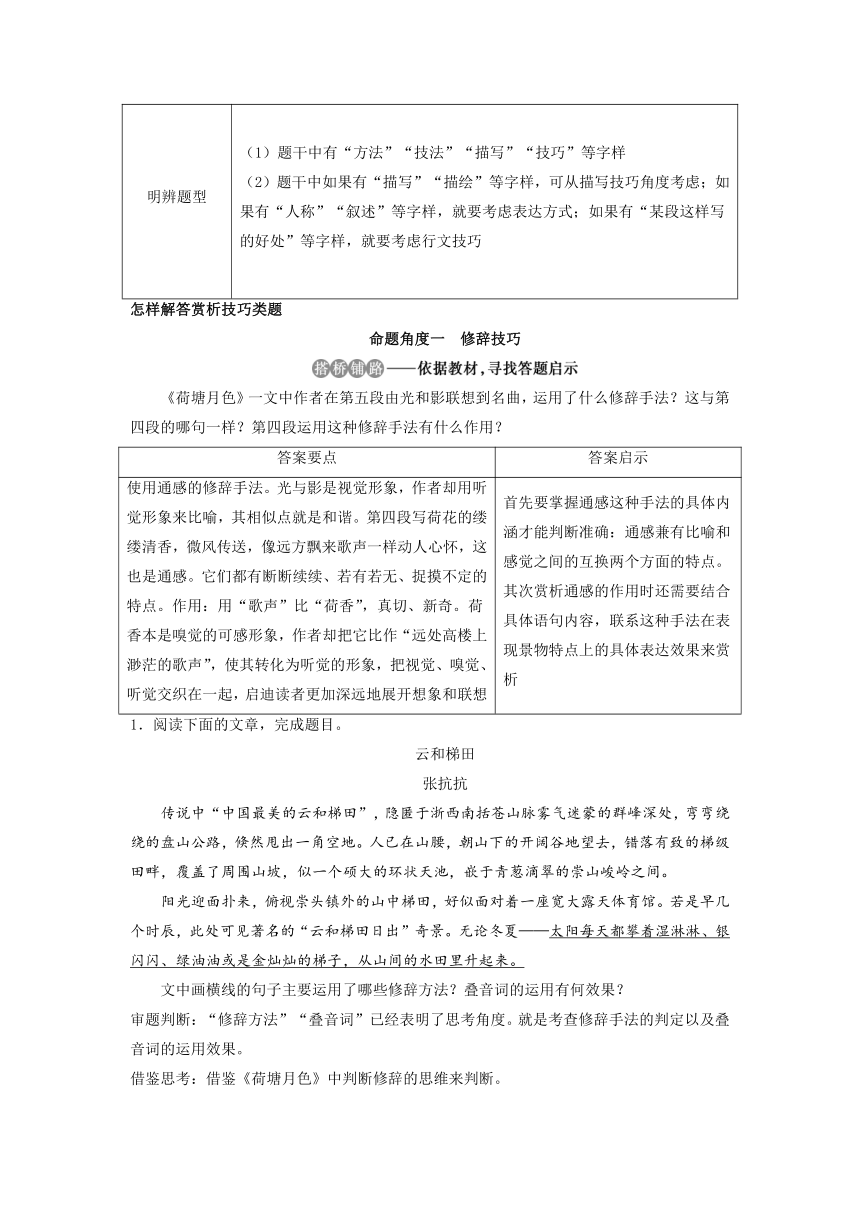

命题角度二 表达方式

散文中常用的表达方式有记叙、描写、议论、抒情。

1.记叙

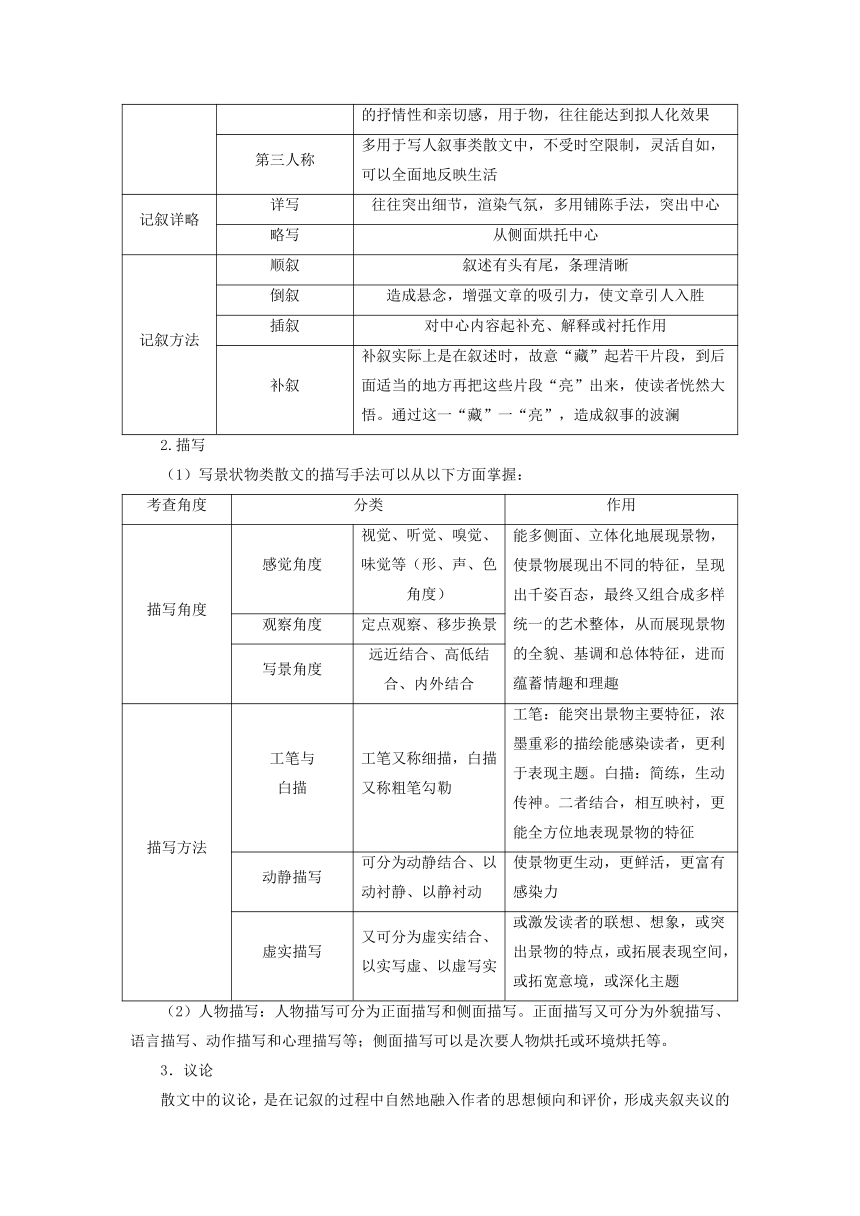

可以从以下方面掌握:

考查角度 分类 作用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感

第二人称 便于抒情,有呼告对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,用于物,往往能达到拟人化效果

第三人称 多用于写人叙事类散文中,不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心

略写 从侧面烘托中心

记叙方法 顺叙 叙述有头有尾,条理清晰

倒叙 造成悬念,增强文章的吸引力,使文章引人入胜

插叙 对中心内容起补充、解释或衬托作用

补叙 补叙实际上是在叙述时,故意“藏”起若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜

2.描写

(1)写景状物类散文的描写手法可以从以下方面掌握:

考查角度 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与 白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔:能突出景物主要特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描:简练,生动传神。二者结合,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

虚实描写 又可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特点,或拓展表现空间,或拓宽意境,或深化主题

(2)人物描写:人物描写可分为正面描写和侧面描写。正面描写又可分为外貌描写、语言描写、动作描写和心理描写等;侧面描写可以是次要人物烘托或环境烘托等。

3.议论

散文中的议论,是在记叙的过程中自然地融入作者的思想倾向和评价,形成夹叙夹议的特色,往往揭示文章的主题或和抒情结合在一起,表达作者的思想情感。

4.抒情

抒情是直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。分为直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:作者或作品中的人物,不借助于任何别的手段,而是直接地表达或倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。直抒胸臆的特点是:不要任何“附着物”,使思想感情直截了当地宣泄;不讲究含蓄委婉,使思想感情毫无遮掩地表露。这种直陈肺腑的抒情方式,往往显得坦率真挚,质朴诚恳,很能打动人心。

(2)间接抒情:

方式 内涵 作用

借景 抒情 又称寓情于景,是指作者带着强烈的主观感情去描写客观景物,通过景物来抒情。它的特点是“景生情,情生景”,情景交融,浑然一体。也就是王国维说的“一切景语皆情语” 采用这种方法,能使情和景互相感应、互相交融、互相依托,从而创造出一种物我一体的艺术境界,含蓄地表达作者的思想感情,有极强的感染力

情景 交融 所谓情景交融,是指作者在文中没有把自己的感情直接说出来,而是把自身所要抒发的感情寄寓在景物描写之中 能使情与景高度融合,所写的景融入感彩,所抒发的感情又寄托在景物之中,从而达到景中有情、情以景显、情景交融的艺术效果

融情 于事 通过叙述事件来抒发感情,让感情从对具体事件的叙述中自然地流露出来,感染读者 这种渗透着感情的叙述,使读者品味起来更觉得真诚可亲

托物 言志 通过咏物来抒情,常常借助于某些具体植物、动物、物品等的一些特性,委婉曲折地将作者的感情表达出来 托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。作者的个人之“志”,借助于这个具体之“物”,表达得更巧妙,更完美,更充分,更富有感染力

《荷塘月色》第四、五段极少见到直抒胸臆的语句,为何能感受到作者的“淡淡的喜悦”?

答案要点 答案启示

作者寓情于景,“一切景语皆情语”。所有景象在作者的情感观照之下,无不留下作者情感的印记。作者笔下的荷塘月色,显得那样宁静而有诗意之美,让读者和作者一样倾心迷恋,这是作者当时心境的微妙展示 本题考查抒情手法。联想抒情手法的类别,“寓情于景”自然能界定出来,结合荷塘月色的美景即可分析“淡淡的喜悦”的心情

2.(2017·高考全国卷Ⅱ)阅读《窗子以外》,完成后面题目。

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

审题判断:通过题干中的“你”“我”和“人称”,可以断定此题考查散文表达方式中的“记叙”的技巧,“蕴含着怎样的态度”表明此题考查的是“记叙人称”对情感表达的作用。

借鉴思考:借鉴《荷塘月色》对表达方式的分析情况。

我的答案:

解析:分析不同人称蕴含的态度,可采用四步方法:

第一步 明确所使用的表达方式:题干已经明确交代,可以省去

第二步 分析语句要表现什么内容:使用“我”时,描写的是自己看到的世界和内心的感受;当“我”转为“你”时,“你”成了描写的对象,“我”以一个局外人的身份来描写

第三步 结合具体语句阐明表达效果:从上述角度看,这种转变说明作者的态度是冷静和客观的。当“我”和“你”两个人称同时使用时,人称转换灵活,“我”和“你”可以彼此审视,带有反思意味

第四步 注意联系全文主题:分析蕴含的态度,必须要联系文章主题

答案:①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。

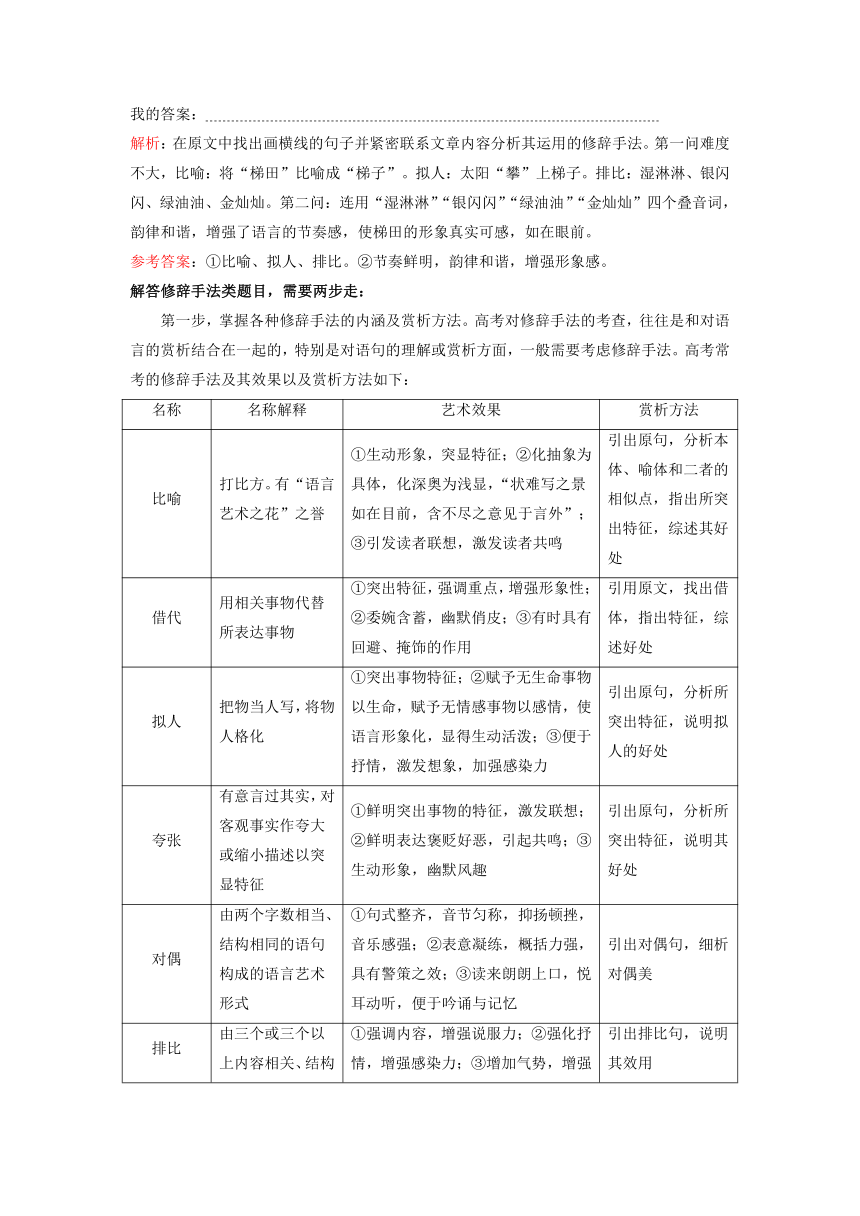

命题角度三 表现手法

《荷塘月色》一文第五、六段运用了哪些艺术手法?请赏析。

答案要点 答案启示

第五段写荷塘月色,运用的艺术手法:1.修辞技巧,运用比喻的手法描写月光,以巧妙的比喻赋予月光以质感。写月影,把塘中月色和岸边的树连接在一起。2.表现手法,运用对比的表现手法写灌木黑影和杨柳倩影。3.运用通感手法,把视觉印象转化为听觉印象,把光影虽斑驳错杂却和谐美妙的韵味表现得生动具体 第六段写荷塘四周:1.描写:(1)描写顺序,从里到外,写荷塘四周;由近及远,又由远回到荷塘。(2)描写角度,从视觉转为听觉,写蝉声蛙鸣。2.表现手法:动静结合,以热闹的声音烘托周围的静 1.艺术手法是个泛称,思考的角度可以是修辞技巧、表现手法、表达方式等 2.赏析时,先明确手法,再结合语句分析手法的具体运用及表达效果

3.(高考江苏卷)阅读下面的作品,完成后面的题目。

上善若水

张笑天

去都江堰,一进入成灌高速公路,“上善若水”的巨型横幅扑面而来。这是指水吗?是褒扬都江堰吗?还是借水喻人,弘扬一种文化精神?岷江从雪山一路蹒跚走来,负荷着黎庶的厚望,伴随着历史的沧桑。人不可能在不同的时间蹚过同一条河流,大概就是这种带有哲学意味的思维,令人频生感悟。

上善是最高的善。水滋润万物,使之生长,又从不与万物竞高下、论短长,所以老子认为“上善若水”。这种品格接近于他心中至高至圣的“道”了。

在喷吐着雪浪的离堆前,在散射着彩虹光芒的水雾屏幕上,我仿佛看到了重重叠叠的人影,杜甫、岑参、陆游……他们的诗篇传诵千古,历久弥新。譬如那玉垒山,本非雄峰峻岭,之所以名扬天下,还是仰赖诗圣的两句诗:“锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。”而2200多年前蜀郡守李冰“低作堰、深淘滩”,劈山引水修筑的都江堰,才真正是人类智慧的结晶。《史记·河渠书》记载,李冰凿离堆,“穿二江成都之中,此渠皆可行舟,有余则用灌溉,百姓飨其利”。

李冰靠火烧、靠水浇,切断玉垒山,开凿离堆,修飞沙堰,今天看来实在原始。然而,原始有原始的好处。它绝不污染环境,绝不危及生态;它不会像现代水库几百米的高坝那样既令人惊叹,又令人隐隐不安。都江堰不会切断鱼类洄游的线路,人们用不着把鱼捞起来,送到大坝上头的水库里去产卵,再把孵化的幼鱼捞起来送回下游。人很累,鱼也很累。

都江堰是历史的遗存,既能防洪,又能灌溉,是人类利用大自然的神话。与之同时的郑国渠早已成了需要史学家考证的遗迹,而都江堰仍旧生机盎然,滋养着天府之国的子民。难怪道教尊李冰为“妙源清君”,这也暗合了老子“上善若水”的精髓吧。在都江堰,流淌着两条河,明的是岷江,暗的是流水孕育的文化。

伫立水边,听着震耳欲聋的涛声,望着清幽的水跳跃奔流,我的心与波涛一同律动,我被那至清的水融化了,与晶莹和透明合而为一。

一想到黄河将成为泥河、长江将成为黄河、淮河将成为黑水河,众多我们赖以生息的湖泊和近海频频告急,我仿佛是那快要窒息的鱼,无处安身。何处有生命之泉?何处有可供自由呼吸、可供安枕的绿洲?

好在都江堰有。

原生态的都江堰干净、持久,李冰“分四六、平涝旱”的科学治水方法,使它青春永驻,从容运转,成为几千万人民的生命甘露。李冰的众多后任,总会追踪李冰的足迹,日复一日、年复一年地疏浚、修缮都江堰。诸葛亮、高俭、卢翊、阿尔泰、丁宝桢……这些确保天府之国旱涝保收的官员们,生前也许没有立过德政碑,但后人有情。如今,他们就矗立在伏龙观前堰功道两侧,供人瞻仰。都江堰成就了他们,他们与都江堰同辉。

临别的晚上,我们在郡府楼上吃着美味的河鲜,窗外是涛鸣的和弦,真是一种久违的幸福。

本文写的是都江堰,但不以描写见长,请具体说明它在艺术表现上有哪些特色。

审题判断:题干“不以描写见长”“具体说明它在艺术表现上有哪些特色”表明答题时可以从表现手法、修辞手法等方面考虑。

借鉴思考:《荷塘月色》第五、六段的艺术技巧的解题思路。

我的答案:

解析:从表达方式看,作者在叙述的基础上把议论和抒情相结合,同时作者借都江堰表达对传统文化精髓的思考,又是托物言志;从表现手法看,作者将都江堰的科学建造方法与现代人为发展而破坏环境的做法相对比,表达自己的忧虑,作者由都江堰联想到文化、人生,虚实结合。

答案:采用议论和抒情相结合的手法;托物言志,借都江堰表达对传统文化精髓的追怀;对比,将都江堰的科学建造方法与现代人为发展而破坏环境的做法相对比;借古喻今,借都江堰表达对现实环境问题的忧思;虚实结合,借都江堰表达对人生的思考。

解答表现手法题需要注意两点:

首先,需要掌握高考常见表现手法及其艺术效果:

手法 内涵 艺术效果

对比 对比,是把具有明显差异、矛盾和对应的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法 这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人以极鲜明的印象和极强烈的感受

象征 象征就是借用某种具体的形象,来表现某种概念、思想和感情的一种表现手法 可以使文章立意高远,含蓄深刻;化抽象为具体,给读者留下深刻的印象;赋予文章以深意,给读者留下咀嚼回味的余地

联想和想象 联想,由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。联想是想起关联的事,而想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容来 这两种手法经常一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力

衬托 为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物做陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。衬托可分为正衬与反衬 能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受

抑扬 结合 正说从反说开始,或反说从正说开始,侧重于其中的某一方面,以达到使人信服、突出要点的目的。可分为先扬后抑、先抑后扬、扬中有抑、抑中有扬、明扬实抑等几种 在抑扬中形成反差,两相对照,突出中心;出乎读者意料,引起新奇的审美效果

虚实 结合 抓住重点,以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征 能突出事物的本质特征,鲜明地刻画出人物的性格,凸显事物、景物特点,集中地揭示主旨

其次,运用答题思维模式:

① 指出运用了哪种表现手法

② 分析概括这种手法表现出来的特定内容

③ 说出具体效果

命题角度四 行文技巧

《荷塘月色》一文的明暗两条线索有什么作用?

答案要点 答案启示

1.结构上,明线:游踪(带上门——塘上月色——月下荷塘——江南旧俗——回家);暗线:情感(心中不宁静——淡淡的喜悦,淡淡的哀愁——思乡愁——不宁静)。两条线索,一明一暗,使首尾圆合,结构严谨 2.内容上,可体会到全文写景是为抒情服务,而贯串全文的是一条前后心情变化的思绪线索。情—景—情,这正好像一条经线,而对荷塘景色的描写犹如一条纬线,利于情感的抒发 1.《荷塘月色》一文的线索已经明晰,分析其具体体现即可 2.分析线索作用时,主要从结构、内容的角度来分析

【真题试练】

4.(高考湖北卷)阅读下面的文章,完成后面的题目。

耳边杜鹃啼

罗琅

午夜梦回,睡不着觉时,我通常起身看书或写稿,醒的时间无定时。近来醒来常听见悲切鸟啼,像贺铸词《忆秦娥》句:

三更月,中庭恰照梨花雪。梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血。

杜鹃鸟通常在二月份起就开始夜啼,唐诗中有“杜鹃枝上月三更”。年年二月起,它的凄厉悲切的啼声,时近时远。我住的地方附近,有一片树林。那一片树林,晨昏可听到各种鸟鸣,自然每年也少不了杜鹃的“不如归去”的鸣叫,夜半鹃啼大概也发自那里。

据说杜鹃啼到吐血而死。三月份姹紫嫣红的“山踯躅”,有人叫“映山红”,更多人则叫它为杜鹃花。传说是因杜鹃啼叫吐血亡后,这花便是它的血化成的。杜鹃鸟开始啼叫,正是杜鹃花开得最灿烂的时候,像现在已四月立夏,我在浅水湾头,耳边还有它悲悲啼啼的声音,传自山边。看来花虽已谢而鸟未亡,可见啼血化花只是美丽的附会。

杜鹃这种鸟在动物学上,是不值得恭维的。据说它不自己营巢,产卵在地上,等到其他鸟类出去觅食,剩下空巢,它就把卵偷偷放进别人巢中,等别的鸟代它孵育。这自然不是一位好母亲所为。想来小鸟孵出来后,可能还要别人代它喂养到毛翼丰满,能自行觅食为止。这鸟比起乌鸦燕子的母性,显得不负责任,好在它能整天悲悲切切却引人同情,所以有说它是杜宇望帝的化身,使“蜀人悲子鹃鸟鸣”哩!

据说逆旅中的游子,听到这种啼声,常常动起思家归心,唐代无名氏《杂诗》云:

早是有家归未得,杜鹃休向耳边啼。

有家归不得时,整天却听到“不如归去,不如归去”,心中的烦躁牵挂之情可以想象。杜鹃啼声凄厉悲切,古今公认,但它的声音大概在不同地方有不同的附会。有人听出它是“姑姑,姑姑”,也有人听出是“姑乎,姑乎”,而潮州人则听出是“姑虎,姑虎”,且凭这啼声,编织成一个动人的故事叫作《姑嫂鸟》,潮州家喻户晓,还在舞台演出。

潮州旧历四月盛产杨梅,到了端午便过时。杨梅开花在初春,也正是杜鹃启啼之时。传说有姑嫂两人善于绣花,工艺精湛,能亲见之花均被绣尽,唯独未见杨梅花的样貌,而杨梅开花在夜间,开完便谢,同时杨梅多种于山林。封建时代的妇女三步不出闺门,她们两人深以未能亲见杨梅开花为憾,于是相议于月明之夜,结伴离家到杨梅林中观赏杨梅花开的形状,准备把它绣出来。当她们到杨梅林时,遇见一只老虎,嫂子惊得昏了过去,及醒来,不见小姑。于是一路呼唤“姑姑,姑姑”,后来叫得精疲力竭,发现小姑的鞋子,知为虎所噬,于是啼叫“姑姑”变成“姑虎”,“姑虎”,因怕回去婆家责骂,叫至吐血而死,死后化成鸟,在每年杨梅开花时即开始呼叫,一直要叫到端午杨梅过后为止。

潮州人叫这种鸟为“姑嫂鸟”,而不说它是与杜宇有关。一种鸟有这样那样的传说,自然是各地有不同人创造的故事。文学作品是人创造出来的,故事同环境、时间相结合,可以编成动人的作品。即使像杜鹃这样不值得恭维的鸟,一样可以附会成凄婉哀伤的故事。当我们听到这些故事,甚至读到前人写的诗词时,我们同情其故事,就自然忘记了这种鸟的恶行止,可见文学手段可以化腐朽为神奇。人们也喜欢把一些耳闻眼见的事物,与美好的传说结合在一起。杜鹃这种鸟就这样被美化了几千年,而且还会继续下去。

联系全文,简要分析“杜鹃啼”在文章谋篇布局中的作用。

审题判断:题干中“谋篇布局”可从内部(线索、脉络)结构和外部(段落层次安排的方式,如时间、空间、逻辑等;过渡和照应等)结构两方面思考。“作用”,表明是技巧类作用题,“杜鹃啼”是文章中所写物,是文章的线索,表明本题考查的是“线索的作用”。

借鉴思考:《荷塘月色》线索作用的思考角度。

我的答案:

解析:分析标题在文章谋篇布局中的作用,可从结构、内容、表达效果角度思考。

答题角度 文中对应的答案要点

结构方面 文章中引用的诗词、故事较多,比较“散”,但每一部分都以“杜鹃啼”串起,因此“杜鹃啼”领起了文章内容,让文章成为一个有机的整体

内容方面 文章写了杜鹃鸟的叫声、杜鹃啼叫的时间、杜鹃啼叫的悲切状况以及杜鹃鸟啼叫声的传说,文章以“杜鹃啼”为线索使它们结合起来

表达效果 文章在写杜鹃鸟时,自然引入与之相关的诗词、传说,吸引读者,增强文章的感染力。(这一点可答可不答)

答案:①文章以“杜鹃啼”为线索将杜鹃啼叫的时间、杜鹃啼叫的悲切状况以及杜鹃鸟啼叫声的附会情况结合起来。②文章以“杜鹃啼”统率文章引用的诗词和传说故事,将其融为一个有机的整体。

解答行文技巧类题,需要两步骤:

第一步,掌握相关行文技巧的内涵、艺术效果及其鉴赏方法。

名 称 名称解释 艺术效果 鉴赏方法

开门 见山 文章开头直接明确中心,“一开始就走向目的地” ①强调突出中心,使主题鲜明突出;②总领全文;③引起下文;④行文不枝不蔓,干脆利落 说明开头情况,指出全文中心,分析开头作用

卒章 显志 文章结尾处显示中心 ①深化文章内容,升华主题思想;②总结全文,使结构完整;③有水到渠成之感,有强调之效 说明结尾情况,指出全文中心,分析结尾作用

过渡 衔接 层次段落间起承上启下作用的词语或句子 ①承上启下,使内容连贯,文脉畅通;②使结构严谨,衔接自然 引出过渡文句,说明承上启下情况,分析其作用

题文 照应 文章题目与正文照应 ①紧扣中心写作,不枝不蔓,行文紧凑集中;②反复点扣题目,对中心有强调突出之效 指出点扣题目的文句,分析反复点扣的作用

首尾 呼应 文章开头与结尾照应 ①重复开头内容,突出中心,深化主题;②首尾遥相呼应,使结构完整、严谨 找出首尾呼应文句,分析其作用

前后 照应 上下文间内容的前伏后应 ①使内容完整,真实可信;②构思精巧,行文缜密,结构圆合严密 找出伏笔应笔,分析其作用

伏笔 叙事性作品中为下文情节内容的出现预设伏笔 ①使内容完整;②构思精巧,行文缜密,耐人寻味;③结构圆合严密 由应笔上溯,找出伏笔,从意料之外发现情理之中,分析其作用

起承 转合 文章基本结构方式,即开头、展开、转折、结尾 ①有头有尾,结构完整;②章法井然,结构清晰;③环环相扣,结构连贯;④衔接自然,结构严密 概括段落大意,说明段落间关系,分析结构特征

线索 是作者组织材料的思路在文章中的反映,是把文章的全部材料贯串成一个有机整体的脉络 ①使文章叙述的事情更简洁明了,更容易突出主题,使中心明确;②使读者有更清晰的观感;③使文章有更清晰的逻辑,更容易做到紧扣中心组织材料,条理井然,显得内容集中,脉络清晰 寻找能串起全文的人、事、物、景、情。

铺垫 在一个人物出场前或者一个事件发生前,预先布置局势,安排一些情节场景作为征兆,营造气氛 ①通过铺垫,可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情势,促使读者产生期待、盼望的急迫心情;②大大增强了作品的吸引力 找出文本主要的人物、事物或事件,再分析其他人物、事物、事件,看是否进行铺陈描述,来烘托、引出重要的情节和内容,让后文的意思表达得更清楚,更形象,进而判断

第二步,运用相关术语,从三个方面组织答案。

结构方面 ①开门见山,总领下文

②引起下文:为下文写……埋下伏笔;为下文写……张本;呼应下文……;奠定了文章的情感基调;为……做铺垫;与下文……形成对比(反衬),使文章有波澜

③承上启下:既承接了上文……,又引起了下文……;由……过渡到……;由……转而写到……

④总结上文:呼应上文……;点明了全文……的主旨,并进一步……;卒章显志,表达了……

⑤线索:是贯串全文的线索,在文中……次出现……,层层递进;逐层深入,把……的感情推向了高潮

内容方面 是为了写……或为了说明……(主要内容或主题),抒发了作者……的感情,营造了……的氛围,奠定了……的感情基调

表达效果 一般效果是引入自然,吸引读者,增强感染力;特殊效果须结合语段所用的表达技巧来谈

[温馨提示]

散文的艺术技巧类题目满分答案构建注意事项

一、审题

散文表达技巧赏析题的审题同古代诗歌表达技巧赏析题的审题类似,包括以下要点:

1.审题型:即审艺术技巧赏析题是明考型还是暗考型。所谓明考型,即在题干中直接要求分析其表达特色,如“请分析这段话的表达特色”;所谓暗考型,即题干中带有“如何描写(表达)的”“这样写有什么好处”等字样。

2.审范围:即审所给的材料是片段、局部的(如一段或几段、一段中的画线句子),还是全文、整体的。审清这一点对答题尤为重要。行话有“整体看手法,局部看修辞”,就是说如果赏析的是全文,则首先要考虑表现手法;如果是局部,则首先看修辞手法。“首先”就是优先,并不是说不考虑其他角度。

3.审角度:即审题干要求赏析的角度是定向的还是多向(多角度)的。所谓“定向”,就是题干明确规定了赏析的角度,如从“修辞手法”角度等。“定向”一般为单一角度。当然,单一角度还可细化为更小的角度。散文赏析题多是多向(多角度)的。

4.审步骤:散文赏析题多是完整型的,即三步答题——明确手法+具体解释+简述效果。有的题干用语为“请分析×××表达特色”,大多只含第一、二两步;有的题干明确要求赏析其表达效果,就应包含这三步,不过重点应放在“效果”上。

5.审数量:即审答案数量。一般是多个(因为常要求多角度切入),个别要求的(如“请简述全文的主要写作手法”)除外。其他方面,有时要关注有无提示(暗示)性语言。

二、答题

1.要区分概念、记牢概念:要特别注意题干中“表达特色”“表现手法”“表达技巧”“修辞手法”概念的异同,因为它们决定着答题方向。前三个概念问的是同一回事,只是要求分析“表现手法”时,答题思路要先狭后广,即先从狭义的表现手法(如象征、衬托)考虑,再从表达方式、修辞手法考虑。如问“修辞手法”时,绝不可同“表达特色”等术语混用。只有熟练掌握“表达技巧”“表现手法”“表达特色”“修辞手法”等概念之间的区别与联系,才能弄明白命题者的考查意图,准确选择答题方向,否则,难免张冠李戴,词不达意。

2.多角度切入:除题干有明确规定外,一般都要求多角度切入鉴赏。如果是局部鉴赏,则优先从修辞手法角度切入,其次是表现手法和语言。在每一个角度切入后还要注意多种技巧的运用。如果是整体鉴赏,则优先从表现手法角度切入,其次是表达方式。至于修辞手法和语言,除非从整体、主要、显著的角度确实存在,才可切入鉴赏。

3.有赏有析,重点在赏,关键在析:分析时要把握好两个结合:一是与文章中心的结合,没有纯客观的表达技巧,任何表达技巧都是为表现中心服务的;二是与语言结合,语言是文章的载体,无论是评价主旨还是鉴赏技巧,都离不开对语言文字的体会、把玩。因此,作答前,须对所给材料反复品读。另外,有时分析表达技巧不单单要看所给文字本身,还要联系上下文内容才能准确分析鉴赏。

4.答题步骤与模式

【教学目标】

一、了解考情,明确提高学习训练方向和针对性;

二、明确设题误区,提高鉴赏散文的艺术技巧的解题能力。

【课堂导入】

鉴赏散文的艺术技巧——建技巧四网络,构答题三意识

散文所有的艺术技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文艺术技巧时必须明白的一个根本原则。散文作品的艺术技巧,主要指:一是作家在表达方式运用上的技巧和文体知识运用方面的技巧;二是修辞手法的运用和其他相关写作方面的技巧。近年高考,对此考点的考查方式有文本运用了什么表达技巧,有怎样的作用等。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。艺术技巧,从广义上讲就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。它包括表达方式、表现手法(狭义)、行文技巧、修辞手法等。

【教学内容】

怎样确定是赏析技巧类题

题干 示例 作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

文中画横线的句子主要运用了哪些修辞方法?叠音词的运用有何效果?

作者在旅途中与到达甘森后的所见有何不同?这样写运用了什么表现手法?有何表达效果?

赏析文中“养猪送猪”的细节。

其他设问方式: (1)文中××使用了什么修辞手法?请谈谈你的理解。 (2)本文主要运用了什么手法来描写××?请结合有关具体内容,简要分析其作用。 (3)文章对××的描写大多用第×人称,而在后文却又用了第×人称,这样写有何作用?请赏析。 (4)文章开头(结尾)这样写,有什么好处?

明辨题型 (1)题干中有“方法”“技法”“描写”“技巧”等字样 (2)题干中如果有“描写”“描绘”等字样,可从描写技巧角度考虑;如果有“人称”“叙述”等字样,就要考虑表达方式;如果有“某段这样写的好处”等字样,就要考虑行文技巧

怎样解答赏析技巧类题

命题角度一 修辞技巧

《荷塘月色》一文中作者在第五段由光和影联想到名曲,运用了什么修辞手法?这与第四段的哪句一样?第四段运用这种修辞手法有什么作用?

答案要点 答案启示

使用通感的修辞手法。光与影是视觉形象,作者却用听觉形象来比喻,其相似点就是和谐。第四段写荷花的缕缕清香,微风传送,像远方飘来歌声一样动人心怀,这也是通感。它们都有断断续续、若有若无、捉摸不定的特点。作用:用“歌声”比“荷香”,真切、新奇。荷香本是嗅觉的可感形象,作者却把它比作“远处高楼上渺茫的歌声”,使其转化为听觉的形象,把视觉、嗅觉、听觉交织在一起,启迪读者更加深远地展开想象和联想 首先要掌握通感这种手法的具体内涵才能判断准确:通感兼有比喻和感觉之间的互换两个方面的特点。其次赏析通感的作用时还需要结合具体语句内容,联系这种手法在表现景物特点上的具体表达效果来赏析

1.阅读下面的文章,完成题目。

云和梯田

张抗抗

传说中“中国最美的云和梯田”,隐匿于浙西南括苍山脉雾气迷蒙的群峰深处,弯弯绕绕的盘山公路,倏然甩出一角空地。人已在山腰,朝山下的开阔谷地望去,错落有致的梯级田畔,覆盖了周围山坡,似一个硕大的环状天池,嵌于青葱滴翠的崇山峻岭之间。

阳光迎面扑来,俯视崇头镇外的山中梯田,好似面对着一座宽大露天体育馆。若是早几个时辰,此处可见著名的“云和梯田日出”奇景。无论冬夏——太阳每天都攀着湿淋淋、银闪闪、绿油油或是金灿灿的梯子,从山间的水田里升起来。

文中画横线的句子主要运用了哪些修辞方法?叠音词的运用有何效果?

审题判断:“修辞方法”“叠音词”已经表明了思考角度。就是考查修辞手法的判定以及叠音词的运用效果。

借鉴思考:借鉴《荷塘月色》中判断修辞的思维来判断。

我的答案:

解析:在原文中找出画横线的句子并紧密联系文章内容分析其运用的修辞手法。第一问难度不大,比喻:将“梯田”比喻成“梯子”。拟人:太阳“攀”上梯子。排比:湿淋淋、银闪闪、绿油油、金灿灿。第二问:连用“湿淋淋”“银闪闪”“绿油油”“金灿灿”四个叠音词,韵律和谐,增强了语言的节奏感,使梯田的形象真实可感,如在眼前。

参考答案:①比喻、拟人、排比。②节奏鲜明,韵律和谐,增强形象感。

解答修辞手法类题目,需要两步走:

第一步,掌握各种修辞手法的内涵及赏析方法。高考对修辞手法的考查,往往是和对语言的赏析结合在一起的,特别是对语句的理解或赏析方面,一般需要考虑修辞手法。高考常考的修辞手法及其效果以及赏析方法如下:

名称 名称解释 艺术效果 赏析方法

比喻 打比方。有“语言艺术之花”之誉 ①生动形象,突显特征;②化抽象为具体,化深奥为浅显,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;③引发读者联想,激发读者共鸣 引出原句,分析本体、喻体和二者的相似点,指出所突出特征,综述其好处

借代 用相关事物代替所表达事物 ①突出特征,强调重点,增强形象性;②委婉含蓄,幽默俏皮;③有时具有回避、掩饰的作用 引用原文,找出借体,指出特征,综述好处

拟人 把物当人写,将物人格化 ①突出事物特征;②赋予无生命事物以生命,赋予无情感事物以感情,使语言形象化,显得生动活泼;③便于抒情,激发想象,加强感染力 引出原句,分析所突出特征,说明拟人的好处

夸张 有意言过其实,对客观事实作夸大或缩小描述以突显特征 ①鲜明突出事物的特征,激发联想;②鲜明表达褒贬好恶,引起共鸣;③生动形象,幽默风趣 引出原句,分析所突出特征,说明其好处

对偶 由两个字数相当、结构相同的语句构成的语言艺术形式 ①句式整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强;②表意凝练,概括力强,具有警策之效;③读来朗朗上口,悦耳动听,便于吟诵与记忆 引出对偶句,细析对偶美

排比 由三个或三个以上内容相关、结构相似、语气一致的句子构成的语言艺术形式 ①强调内容,增强说服力;②强化抒情,增强感染力;③增加气势,增强表现力;④层层递进,逐层深入地阐说事理,有深化内容之效 引出排比句,说明其效用

设问 为引人注意,无疑而问,明知故问 ①通过自问自答,强调思想内容或情感态度;②引起人们注意,令人深思,发人深省;③能辅助反映思维过程,起厘清思路、提纲挈领作用 引出问句,辨明类别,说明答案,分析效用

反问 用疑问形式从反面表达正面的意思 ①加强语气,显得义正词严;②引起读者注意,增强表达效果;③变化句式,掀起波澜 引出问句,辨明类别,说明答案,分析效用

反复 有意让某些词句重复出现,有连续反复、间隔反复之分 ①强调突出反复的内容;②一唱三叹,能加强节点和抒情效果;③间隔反复还具有串接文句文段、连接内容、分清层次之用,不断强化内容 引出反复文句,说明反复种类,分析反复效用

反语 又叫“说反话”,用与本意相反的词句来表达本意 ①多用于批判对象,揭露对象本质,进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;②具有幽默感 引出反语词句,解释其本意,分析其效用

双关 又叫“一语双关”,分谐音双关和语义双关两类 ①言在此而意在彼,表意委婉;②含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情效果;③生动、活泼、幽默、风趣 找出双关词句,说明其双重含义,分析作用、好处

通感 采用不同感觉间相互沟通与挪移的方式描摹对象 ①化抽象事物为具体形象,突出特征,增强表达效果;②调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味 引出通感文句,分析移觉情况,说明表达效用

第二步,掌握答题步骤:

明确修辞手法——引出原句,具体分析——对表现形象、情感、主旨的作用。

命题角度二 表达方式

散文中常用的表达方式有记叙、描写、议论、抒情。

1.记叙

可以从以下方面掌握:

考查角度 分类 作用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感

第二人称 便于抒情,有呼告对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,用于物,往往能达到拟人化效果

第三人称 多用于写人叙事类散文中,不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心

略写 从侧面烘托中心

记叙方法 顺叙 叙述有头有尾,条理清晰

倒叙 造成悬念,增强文章的吸引力,使文章引人入胜

插叙 对中心内容起补充、解释或衬托作用

补叙 补叙实际上是在叙述时,故意“藏”起若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜

2.描写

(1)写景状物类散文的描写手法可以从以下方面掌握:

考查角度 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与 白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔:能突出景物主要特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描:简练,生动传神。二者结合,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

虚实描写 又可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特点,或拓展表现空间,或拓宽意境,或深化主题

(2)人物描写:人物描写可分为正面描写和侧面描写。正面描写又可分为外貌描写、语言描写、动作描写和心理描写等;侧面描写可以是次要人物烘托或环境烘托等。

3.议论

散文中的议论,是在记叙的过程中自然地融入作者的思想倾向和评价,形成夹叙夹议的特色,往往揭示文章的主题或和抒情结合在一起,表达作者的思想情感。

4.抒情

抒情是直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。分为直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:作者或作品中的人物,不借助于任何别的手段,而是直接地表达或倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。直抒胸臆的特点是:不要任何“附着物”,使思想感情直截了当地宣泄;不讲究含蓄委婉,使思想感情毫无遮掩地表露。这种直陈肺腑的抒情方式,往往显得坦率真挚,质朴诚恳,很能打动人心。

(2)间接抒情:

方式 内涵 作用

借景 抒情 又称寓情于景,是指作者带着强烈的主观感情去描写客观景物,通过景物来抒情。它的特点是“景生情,情生景”,情景交融,浑然一体。也就是王国维说的“一切景语皆情语” 采用这种方法,能使情和景互相感应、互相交融、互相依托,从而创造出一种物我一体的艺术境界,含蓄地表达作者的思想感情,有极强的感染力

情景 交融 所谓情景交融,是指作者在文中没有把自己的感情直接说出来,而是把自身所要抒发的感情寄寓在景物描写之中 能使情与景高度融合,所写的景融入感彩,所抒发的感情又寄托在景物之中,从而达到景中有情、情以景显、情景交融的艺术效果

融情 于事 通过叙述事件来抒发感情,让感情从对具体事件的叙述中自然地流露出来,感染读者 这种渗透着感情的叙述,使读者品味起来更觉得真诚可亲

托物 言志 通过咏物来抒情,常常借助于某些具体植物、动物、物品等的一些特性,委婉曲折地将作者的感情表达出来 托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。作者的个人之“志”,借助于这个具体之“物”,表达得更巧妙,更完美,更充分,更富有感染力

《荷塘月色》第四、五段极少见到直抒胸臆的语句,为何能感受到作者的“淡淡的喜悦”?

答案要点 答案启示

作者寓情于景,“一切景语皆情语”。所有景象在作者的情感观照之下,无不留下作者情感的印记。作者笔下的荷塘月色,显得那样宁静而有诗意之美,让读者和作者一样倾心迷恋,这是作者当时心境的微妙展示 本题考查抒情手法。联想抒情手法的类别,“寓情于景”自然能界定出来,结合荷塘月色的美景即可分析“淡淡的喜悦”的心情

2.(2017·高考全国卷Ⅱ)阅读《窗子以外》,完成后面题目。

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

审题判断:通过题干中的“你”“我”和“人称”,可以断定此题考查散文表达方式中的“记叙”的技巧,“蕴含着怎样的态度”表明此题考查的是“记叙人称”对情感表达的作用。

借鉴思考:借鉴《荷塘月色》对表达方式的分析情况。

我的答案:

解析:分析不同人称蕴含的态度,可采用四步方法:

第一步 明确所使用的表达方式:题干已经明确交代,可以省去

第二步 分析语句要表现什么内容:使用“我”时,描写的是自己看到的世界和内心的感受;当“我”转为“你”时,“你”成了描写的对象,“我”以一个局外人的身份来描写

第三步 结合具体语句阐明表达效果:从上述角度看,这种转变说明作者的态度是冷静和客观的。当“我”和“你”两个人称同时使用时,人称转换灵活,“我”和“你”可以彼此审视,带有反思意味

第四步 注意联系全文主题:分析蕴含的态度,必须要联系文章主题

答案:①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。

命题角度三 表现手法

《荷塘月色》一文第五、六段运用了哪些艺术手法?请赏析。

答案要点 答案启示

第五段写荷塘月色,运用的艺术手法:1.修辞技巧,运用比喻的手法描写月光,以巧妙的比喻赋予月光以质感。写月影,把塘中月色和岸边的树连接在一起。2.表现手法,运用对比的表现手法写灌木黑影和杨柳倩影。3.运用通感手法,把视觉印象转化为听觉印象,把光影虽斑驳错杂却和谐美妙的韵味表现得生动具体 第六段写荷塘四周:1.描写:(1)描写顺序,从里到外,写荷塘四周;由近及远,又由远回到荷塘。(2)描写角度,从视觉转为听觉,写蝉声蛙鸣。2.表现手法:动静结合,以热闹的声音烘托周围的静 1.艺术手法是个泛称,思考的角度可以是修辞技巧、表现手法、表达方式等 2.赏析时,先明确手法,再结合语句分析手法的具体运用及表达效果

3.(高考江苏卷)阅读下面的作品,完成后面的题目。

上善若水

张笑天

去都江堰,一进入成灌高速公路,“上善若水”的巨型横幅扑面而来。这是指水吗?是褒扬都江堰吗?还是借水喻人,弘扬一种文化精神?岷江从雪山一路蹒跚走来,负荷着黎庶的厚望,伴随着历史的沧桑。人不可能在不同的时间蹚过同一条河流,大概就是这种带有哲学意味的思维,令人频生感悟。

上善是最高的善。水滋润万物,使之生长,又从不与万物竞高下、论短长,所以老子认为“上善若水”。这种品格接近于他心中至高至圣的“道”了。

在喷吐着雪浪的离堆前,在散射着彩虹光芒的水雾屏幕上,我仿佛看到了重重叠叠的人影,杜甫、岑参、陆游……他们的诗篇传诵千古,历久弥新。譬如那玉垒山,本非雄峰峻岭,之所以名扬天下,还是仰赖诗圣的两句诗:“锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。”而2200多年前蜀郡守李冰“低作堰、深淘滩”,劈山引水修筑的都江堰,才真正是人类智慧的结晶。《史记·河渠书》记载,李冰凿离堆,“穿二江成都之中,此渠皆可行舟,有余则用灌溉,百姓飨其利”。

李冰靠火烧、靠水浇,切断玉垒山,开凿离堆,修飞沙堰,今天看来实在原始。然而,原始有原始的好处。它绝不污染环境,绝不危及生态;它不会像现代水库几百米的高坝那样既令人惊叹,又令人隐隐不安。都江堰不会切断鱼类洄游的线路,人们用不着把鱼捞起来,送到大坝上头的水库里去产卵,再把孵化的幼鱼捞起来送回下游。人很累,鱼也很累。

都江堰是历史的遗存,既能防洪,又能灌溉,是人类利用大自然的神话。与之同时的郑国渠早已成了需要史学家考证的遗迹,而都江堰仍旧生机盎然,滋养着天府之国的子民。难怪道教尊李冰为“妙源清君”,这也暗合了老子“上善若水”的精髓吧。在都江堰,流淌着两条河,明的是岷江,暗的是流水孕育的文化。

伫立水边,听着震耳欲聋的涛声,望着清幽的水跳跃奔流,我的心与波涛一同律动,我被那至清的水融化了,与晶莹和透明合而为一。

一想到黄河将成为泥河、长江将成为黄河、淮河将成为黑水河,众多我们赖以生息的湖泊和近海频频告急,我仿佛是那快要窒息的鱼,无处安身。何处有生命之泉?何处有可供自由呼吸、可供安枕的绿洲?

好在都江堰有。

原生态的都江堰干净、持久,李冰“分四六、平涝旱”的科学治水方法,使它青春永驻,从容运转,成为几千万人民的生命甘露。李冰的众多后任,总会追踪李冰的足迹,日复一日、年复一年地疏浚、修缮都江堰。诸葛亮、高俭、卢翊、阿尔泰、丁宝桢……这些确保天府之国旱涝保收的官员们,生前也许没有立过德政碑,但后人有情。如今,他们就矗立在伏龙观前堰功道两侧,供人瞻仰。都江堰成就了他们,他们与都江堰同辉。

临别的晚上,我们在郡府楼上吃着美味的河鲜,窗外是涛鸣的和弦,真是一种久违的幸福。

本文写的是都江堰,但不以描写见长,请具体说明它在艺术表现上有哪些特色。

审题判断:题干“不以描写见长”“具体说明它在艺术表现上有哪些特色”表明答题时可以从表现手法、修辞手法等方面考虑。

借鉴思考:《荷塘月色》第五、六段的艺术技巧的解题思路。

我的答案:

解析:从表达方式看,作者在叙述的基础上把议论和抒情相结合,同时作者借都江堰表达对传统文化精髓的思考,又是托物言志;从表现手法看,作者将都江堰的科学建造方法与现代人为发展而破坏环境的做法相对比,表达自己的忧虑,作者由都江堰联想到文化、人生,虚实结合。

答案:采用议论和抒情相结合的手法;托物言志,借都江堰表达对传统文化精髓的追怀;对比,将都江堰的科学建造方法与现代人为发展而破坏环境的做法相对比;借古喻今,借都江堰表达对现实环境问题的忧思;虚实结合,借都江堰表达对人生的思考。

解答表现手法题需要注意两点:

首先,需要掌握高考常见表现手法及其艺术效果:

手法 内涵 艺术效果

对比 对比,是把具有明显差异、矛盾和对应的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法 这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人以极鲜明的印象和极强烈的感受

象征 象征就是借用某种具体的形象,来表现某种概念、思想和感情的一种表现手法 可以使文章立意高远,含蓄深刻;化抽象为具体,给读者留下深刻的印象;赋予文章以深意,给读者留下咀嚼回味的余地

联想和想象 联想,由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。联想是想起关联的事,而想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容来 这两种手法经常一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力

衬托 为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物做陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。衬托可分为正衬与反衬 能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受

抑扬 结合 正说从反说开始,或反说从正说开始,侧重于其中的某一方面,以达到使人信服、突出要点的目的。可分为先扬后抑、先抑后扬、扬中有抑、抑中有扬、明扬实抑等几种 在抑扬中形成反差,两相对照,突出中心;出乎读者意料,引起新奇的审美效果

虚实 结合 抓住重点,以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征 能突出事物的本质特征,鲜明地刻画出人物的性格,凸显事物、景物特点,集中地揭示主旨

其次,运用答题思维模式:

① 指出运用了哪种表现手法

② 分析概括这种手法表现出来的特定内容

③ 说出具体效果

命题角度四 行文技巧

《荷塘月色》一文的明暗两条线索有什么作用?

答案要点 答案启示

1.结构上,明线:游踪(带上门——塘上月色——月下荷塘——江南旧俗——回家);暗线:情感(心中不宁静——淡淡的喜悦,淡淡的哀愁——思乡愁——不宁静)。两条线索,一明一暗,使首尾圆合,结构严谨 2.内容上,可体会到全文写景是为抒情服务,而贯串全文的是一条前后心情变化的思绪线索。情—景—情,这正好像一条经线,而对荷塘景色的描写犹如一条纬线,利于情感的抒发 1.《荷塘月色》一文的线索已经明晰,分析其具体体现即可 2.分析线索作用时,主要从结构、内容的角度来分析

【真题试练】

4.(高考湖北卷)阅读下面的文章,完成后面的题目。

耳边杜鹃啼

罗琅

午夜梦回,睡不着觉时,我通常起身看书或写稿,醒的时间无定时。近来醒来常听见悲切鸟啼,像贺铸词《忆秦娥》句:

三更月,中庭恰照梨花雪。梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血。

杜鹃鸟通常在二月份起就开始夜啼,唐诗中有“杜鹃枝上月三更”。年年二月起,它的凄厉悲切的啼声,时近时远。我住的地方附近,有一片树林。那一片树林,晨昏可听到各种鸟鸣,自然每年也少不了杜鹃的“不如归去”的鸣叫,夜半鹃啼大概也发自那里。

据说杜鹃啼到吐血而死。三月份姹紫嫣红的“山踯躅”,有人叫“映山红”,更多人则叫它为杜鹃花。传说是因杜鹃啼叫吐血亡后,这花便是它的血化成的。杜鹃鸟开始啼叫,正是杜鹃花开得最灿烂的时候,像现在已四月立夏,我在浅水湾头,耳边还有它悲悲啼啼的声音,传自山边。看来花虽已谢而鸟未亡,可见啼血化花只是美丽的附会。

杜鹃这种鸟在动物学上,是不值得恭维的。据说它不自己营巢,产卵在地上,等到其他鸟类出去觅食,剩下空巢,它就把卵偷偷放进别人巢中,等别的鸟代它孵育。这自然不是一位好母亲所为。想来小鸟孵出来后,可能还要别人代它喂养到毛翼丰满,能自行觅食为止。这鸟比起乌鸦燕子的母性,显得不负责任,好在它能整天悲悲切切却引人同情,所以有说它是杜宇望帝的化身,使“蜀人悲子鹃鸟鸣”哩!

据说逆旅中的游子,听到这种啼声,常常动起思家归心,唐代无名氏《杂诗》云:

早是有家归未得,杜鹃休向耳边啼。

有家归不得时,整天却听到“不如归去,不如归去”,心中的烦躁牵挂之情可以想象。杜鹃啼声凄厉悲切,古今公认,但它的声音大概在不同地方有不同的附会。有人听出它是“姑姑,姑姑”,也有人听出是“姑乎,姑乎”,而潮州人则听出是“姑虎,姑虎”,且凭这啼声,编织成一个动人的故事叫作《姑嫂鸟》,潮州家喻户晓,还在舞台演出。

潮州旧历四月盛产杨梅,到了端午便过时。杨梅开花在初春,也正是杜鹃启啼之时。传说有姑嫂两人善于绣花,工艺精湛,能亲见之花均被绣尽,唯独未见杨梅花的样貌,而杨梅开花在夜间,开完便谢,同时杨梅多种于山林。封建时代的妇女三步不出闺门,她们两人深以未能亲见杨梅开花为憾,于是相议于月明之夜,结伴离家到杨梅林中观赏杨梅花开的形状,准备把它绣出来。当她们到杨梅林时,遇见一只老虎,嫂子惊得昏了过去,及醒来,不见小姑。于是一路呼唤“姑姑,姑姑”,后来叫得精疲力竭,发现小姑的鞋子,知为虎所噬,于是啼叫“姑姑”变成“姑虎”,“姑虎”,因怕回去婆家责骂,叫至吐血而死,死后化成鸟,在每年杨梅开花时即开始呼叫,一直要叫到端午杨梅过后为止。

潮州人叫这种鸟为“姑嫂鸟”,而不说它是与杜宇有关。一种鸟有这样那样的传说,自然是各地有不同人创造的故事。文学作品是人创造出来的,故事同环境、时间相结合,可以编成动人的作品。即使像杜鹃这样不值得恭维的鸟,一样可以附会成凄婉哀伤的故事。当我们听到这些故事,甚至读到前人写的诗词时,我们同情其故事,就自然忘记了这种鸟的恶行止,可见文学手段可以化腐朽为神奇。人们也喜欢把一些耳闻眼见的事物,与美好的传说结合在一起。杜鹃这种鸟就这样被美化了几千年,而且还会继续下去。

联系全文,简要分析“杜鹃啼”在文章谋篇布局中的作用。

审题判断:题干中“谋篇布局”可从内部(线索、脉络)结构和外部(段落层次安排的方式,如时间、空间、逻辑等;过渡和照应等)结构两方面思考。“作用”,表明是技巧类作用题,“杜鹃啼”是文章中所写物,是文章的线索,表明本题考查的是“线索的作用”。

借鉴思考:《荷塘月色》线索作用的思考角度。

我的答案:

解析:分析标题在文章谋篇布局中的作用,可从结构、内容、表达效果角度思考。

答题角度 文中对应的答案要点

结构方面 文章中引用的诗词、故事较多,比较“散”,但每一部分都以“杜鹃啼”串起,因此“杜鹃啼”领起了文章内容,让文章成为一个有机的整体

内容方面 文章写了杜鹃鸟的叫声、杜鹃啼叫的时间、杜鹃啼叫的悲切状况以及杜鹃鸟啼叫声的传说,文章以“杜鹃啼”为线索使它们结合起来

表达效果 文章在写杜鹃鸟时,自然引入与之相关的诗词、传说,吸引读者,增强文章的感染力。(这一点可答可不答)

答案:①文章以“杜鹃啼”为线索将杜鹃啼叫的时间、杜鹃啼叫的悲切状况以及杜鹃鸟啼叫声的附会情况结合起来。②文章以“杜鹃啼”统率文章引用的诗词和传说故事,将其融为一个有机的整体。

解答行文技巧类题,需要两步骤:

第一步,掌握相关行文技巧的内涵、艺术效果及其鉴赏方法。

名 称 名称解释 艺术效果 鉴赏方法

开门 见山 文章开头直接明确中心,“一开始就走向目的地” ①强调突出中心,使主题鲜明突出;②总领全文;③引起下文;④行文不枝不蔓,干脆利落 说明开头情况,指出全文中心,分析开头作用

卒章 显志 文章结尾处显示中心 ①深化文章内容,升华主题思想;②总结全文,使结构完整;③有水到渠成之感,有强调之效 说明结尾情况,指出全文中心,分析结尾作用

过渡 衔接 层次段落间起承上启下作用的词语或句子 ①承上启下,使内容连贯,文脉畅通;②使结构严谨,衔接自然 引出过渡文句,说明承上启下情况,分析其作用

题文 照应 文章题目与正文照应 ①紧扣中心写作,不枝不蔓,行文紧凑集中;②反复点扣题目,对中心有强调突出之效 指出点扣题目的文句,分析反复点扣的作用

首尾 呼应 文章开头与结尾照应 ①重复开头内容,突出中心,深化主题;②首尾遥相呼应,使结构完整、严谨 找出首尾呼应文句,分析其作用

前后 照应 上下文间内容的前伏后应 ①使内容完整,真实可信;②构思精巧,行文缜密,结构圆合严密 找出伏笔应笔,分析其作用

伏笔 叙事性作品中为下文情节内容的出现预设伏笔 ①使内容完整;②构思精巧,行文缜密,耐人寻味;③结构圆合严密 由应笔上溯,找出伏笔,从意料之外发现情理之中,分析其作用

起承 转合 文章基本结构方式,即开头、展开、转折、结尾 ①有头有尾,结构完整;②章法井然,结构清晰;③环环相扣,结构连贯;④衔接自然,结构严密 概括段落大意,说明段落间关系,分析结构特征

线索 是作者组织材料的思路在文章中的反映,是把文章的全部材料贯串成一个有机整体的脉络 ①使文章叙述的事情更简洁明了,更容易突出主题,使中心明确;②使读者有更清晰的观感;③使文章有更清晰的逻辑,更容易做到紧扣中心组织材料,条理井然,显得内容集中,脉络清晰 寻找能串起全文的人、事、物、景、情。

铺垫 在一个人物出场前或者一个事件发生前,预先布置局势,安排一些情节场景作为征兆,营造气氛 ①通过铺垫,可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情势,促使读者产生期待、盼望的急迫心情;②大大增强了作品的吸引力 找出文本主要的人物、事物或事件,再分析其他人物、事物、事件,看是否进行铺陈描述,来烘托、引出重要的情节和内容,让后文的意思表达得更清楚,更形象,进而判断

第二步,运用相关术语,从三个方面组织答案。

结构方面 ①开门见山,总领下文

②引起下文:为下文写……埋下伏笔;为下文写……张本;呼应下文……;奠定了文章的情感基调;为……做铺垫;与下文……形成对比(反衬),使文章有波澜

③承上启下:既承接了上文……,又引起了下文……;由……过渡到……;由……转而写到……

④总结上文:呼应上文……;点明了全文……的主旨,并进一步……;卒章显志,表达了……

⑤线索:是贯串全文的线索,在文中……次出现……,层层递进;逐层深入,把……的感情推向了高潮

内容方面 是为了写……或为了说明……(主要内容或主题),抒发了作者……的感情,营造了……的氛围,奠定了……的感情基调

表达效果 一般效果是引入自然,吸引读者,增强感染力;特殊效果须结合语段所用的表达技巧来谈

[温馨提示]

散文的艺术技巧类题目满分答案构建注意事项

一、审题

散文表达技巧赏析题的审题同古代诗歌表达技巧赏析题的审题类似,包括以下要点:

1.审题型:即审艺术技巧赏析题是明考型还是暗考型。所谓明考型,即在题干中直接要求分析其表达特色,如“请分析这段话的表达特色”;所谓暗考型,即题干中带有“如何描写(表达)的”“这样写有什么好处”等字样。

2.审范围:即审所给的材料是片段、局部的(如一段或几段、一段中的画线句子),还是全文、整体的。审清这一点对答题尤为重要。行话有“整体看手法,局部看修辞”,就是说如果赏析的是全文,则首先要考虑表现手法;如果是局部,则首先看修辞手法。“首先”就是优先,并不是说不考虑其他角度。

3.审角度:即审题干要求赏析的角度是定向的还是多向(多角度)的。所谓“定向”,就是题干明确规定了赏析的角度,如从“修辞手法”角度等。“定向”一般为单一角度。当然,单一角度还可细化为更小的角度。散文赏析题多是多向(多角度)的。

4.审步骤:散文赏析题多是完整型的,即三步答题——明确手法+具体解释+简述效果。有的题干用语为“请分析×××表达特色”,大多只含第一、二两步;有的题干明确要求赏析其表达效果,就应包含这三步,不过重点应放在“效果”上。

5.审数量:即审答案数量。一般是多个(因为常要求多角度切入),个别要求的(如“请简述全文的主要写作手法”)除外。其他方面,有时要关注有无提示(暗示)性语言。

二、答题

1.要区分概念、记牢概念:要特别注意题干中“表达特色”“表现手法”“表达技巧”“修辞手法”概念的异同,因为它们决定着答题方向。前三个概念问的是同一回事,只是要求分析“表现手法”时,答题思路要先狭后广,即先从狭义的表现手法(如象征、衬托)考虑,再从表达方式、修辞手法考虑。如问“修辞手法”时,绝不可同“表达特色”等术语混用。只有熟练掌握“表达技巧”“表现手法”“表达特色”“修辞手法”等概念之间的区别与联系,才能弄明白命题者的考查意图,准确选择答题方向,否则,难免张冠李戴,词不达意。

2.多角度切入:除题干有明确规定外,一般都要求多角度切入鉴赏。如果是局部鉴赏,则优先从修辞手法角度切入,其次是表现手法和语言。在每一个角度切入后还要注意多种技巧的运用。如果是整体鉴赏,则优先从表现手法角度切入,其次是表达方式。至于修辞手法和语言,除非从整体、主要、显著的角度确实存在,才可切入鉴赏。

3.有赏有析,重点在赏,关键在析:分析时要把握好两个结合:一是与文章中心的结合,没有纯客观的表达技巧,任何表达技巧都是为表现中心服务的;二是与语言结合,语言是文章的载体,无论是评价主旨还是鉴赏技巧,都离不开对语言文字的体会、把玩。因此,作答前,须对所给材料反复品读。另外,有时分析表达技巧不单单要看所给文字本身,还要联系上下文内容才能准确分析鉴赏。

4.答题步骤与模式