2021-2022学年人教版高中语文选修中国文化经典研读3《晋灵公不君》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版高中语文选修中国文化经典研读3《晋灵公不君》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 198.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-23 16:19:30 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

晋灵公不君

《左传》

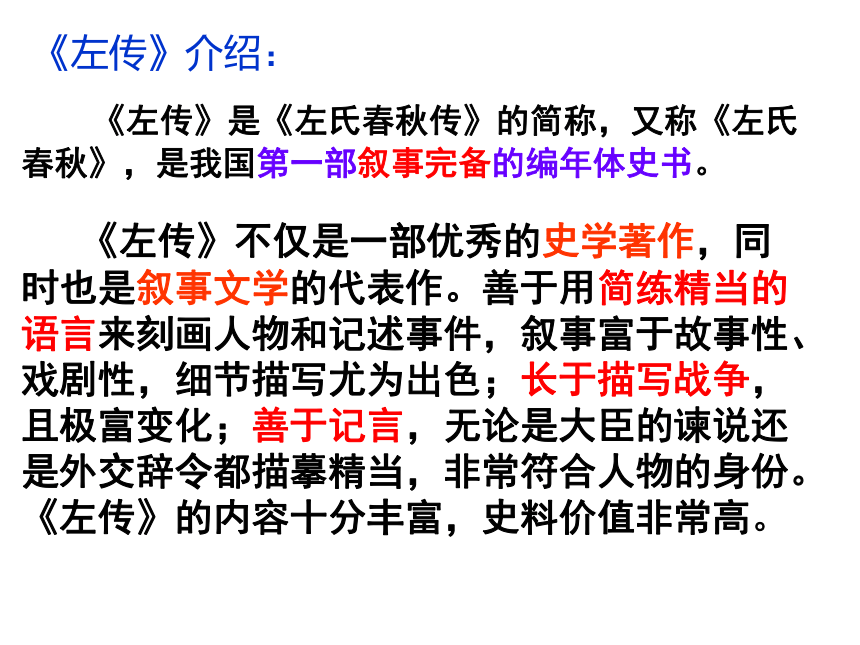

《左传》介绍:

《左传》是《左氏春秋传》的简称,又称《左氏春秋》,是我国第一部叙事完备的编年体史书。

《左传》不仅是一部优秀的史学著作,同时也是叙事文学的代表作。善于用简练精当的语言来刻画人物和记述事件,叙事富于故事性、戏剧性,细节描写尤为出色;长于描写战争,且极富变化;善于记言,无论是大臣的谏说还是外交辞令都描摹精当,非常符合人物的身份。

《左传》的内容十分丰富,史料价值非常高。

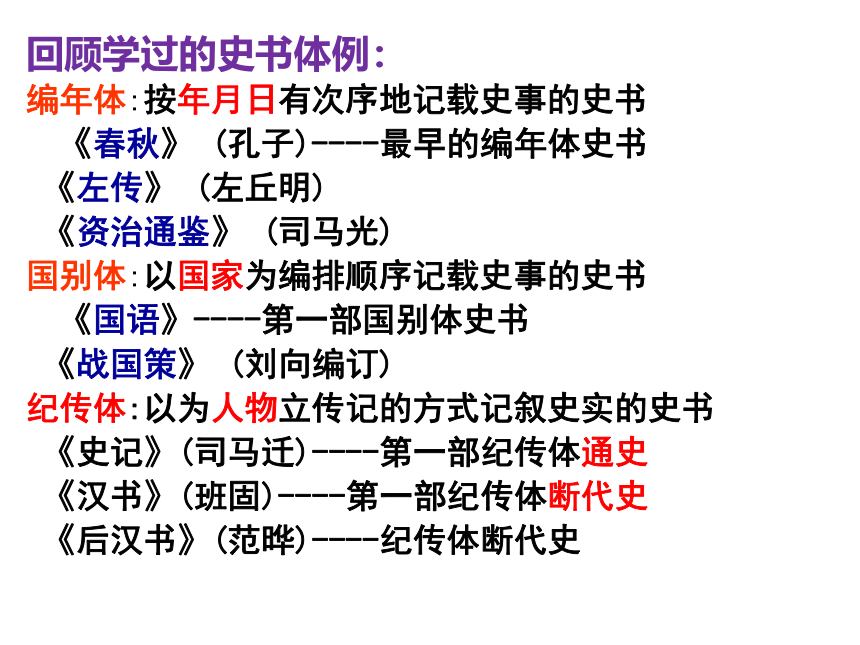

回顾学过的史书体例:

编年体:按年月日有次序地记载史事的史书

《春秋》 (孔子)----最早的编年体史书

《左传》 (左丘明)

《资治通鉴》 (司马光)

国别体:以国家为编排顺序记载史事的史书

《国语》----第一部国别体史书

《战国策》 (刘向编订)

纪传体:以为人物立传记的方式记叙史实的史书

《史记》(司马迁)----第一部纪传体通史

《汉书》(班固)----第一部纪传体断代史

《后汉书》(范晔)----纪传体断代史

预习课文

1.结合课下注音,务必在文中标出你容易读错的字音,同时圈出你不太理解的文言词句。

2.找出文中出现了哪些人物,他们分别做了哪些事?

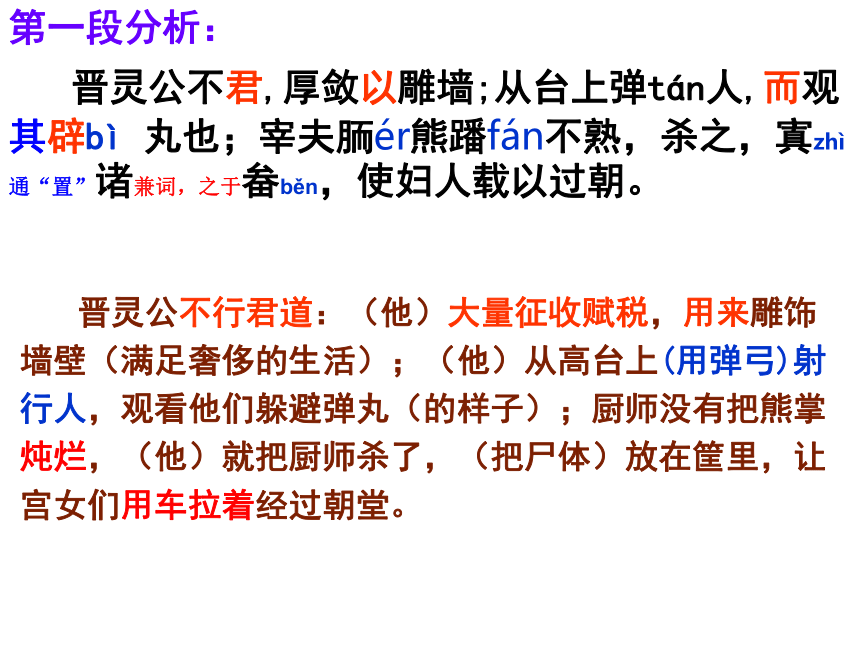

第一段分析:

晋灵公不君,厚敛以雕墙;从台上弹tán人,而观其辟bì 丸也;宰夫胹ér熊蹯fán不熟,杀之,寘zhì通“置”诸兼词,之于畚běn,使妇人载以过朝。

晋灵公不行君道:(他)大量征收赋税,用来雕饰墙壁(满足奢侈的生活);(他)从高台上(用弹弓)射行人,观看他们躲避弹丸(的样子);厨师没有把熊掌炖烂,(他)就把厨师杀了,(把尸体)放在筐里,让宫女们用车拉着经过朝堂。

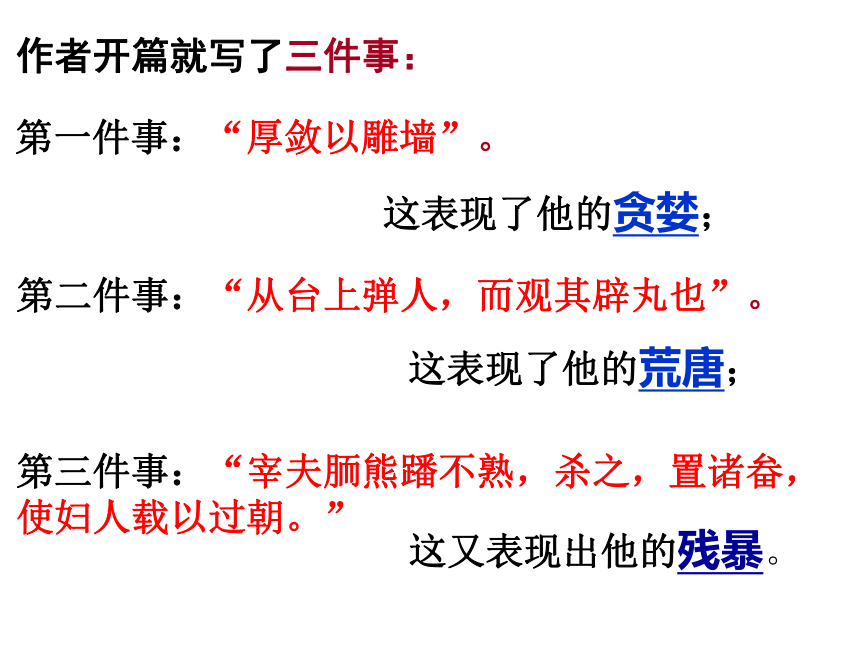

作者开篇就写了三件事:

第一件事:“厚敛以雕墙”。

第二件事:“从台上弹人,而观其辟丸也”。

第三件事:“宰夫胹熊蹯不熟,杀之,置诸畚,

使妇人载以过朝。”

这表现了他的贪婪;

这表现了他的荒唐;

这又表现出他的残暴。

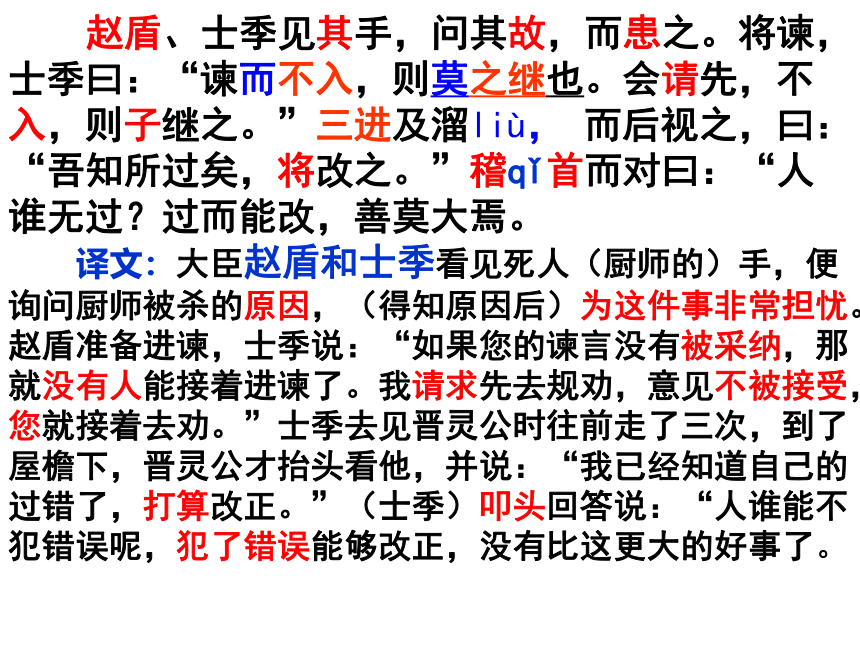

赵盾、士季见其手,问其故,而患之。将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之继也。会请先,不入,则子继之。”三进及溜liù, 而后视之,曰: “吾知所过矣,将改之。”稽qǐ首而对曰:“人谁无过?过而能改,善莫大焉。

译文:大臣赵盾和士季看见死人(厨师的)手,便询问厨师被杀的原因,(得知原因后)为这件事非常担忧。赵盾准备进谏,士季说:“如果您的谏言没有被采纳,那就没有人能接着进谏了。我请求先去规劝,意见不被接受,您就接着去劝。”士季去见晋灵公时往前走了三次,到了屋檐下,晋灵公才抬头看他,并说:“我已经知道自己的过错了,打算改正。”(士季)叩头回答说:“人谁能不犯错误呢,犯了错误能够改正,没有比这更大的好事了。

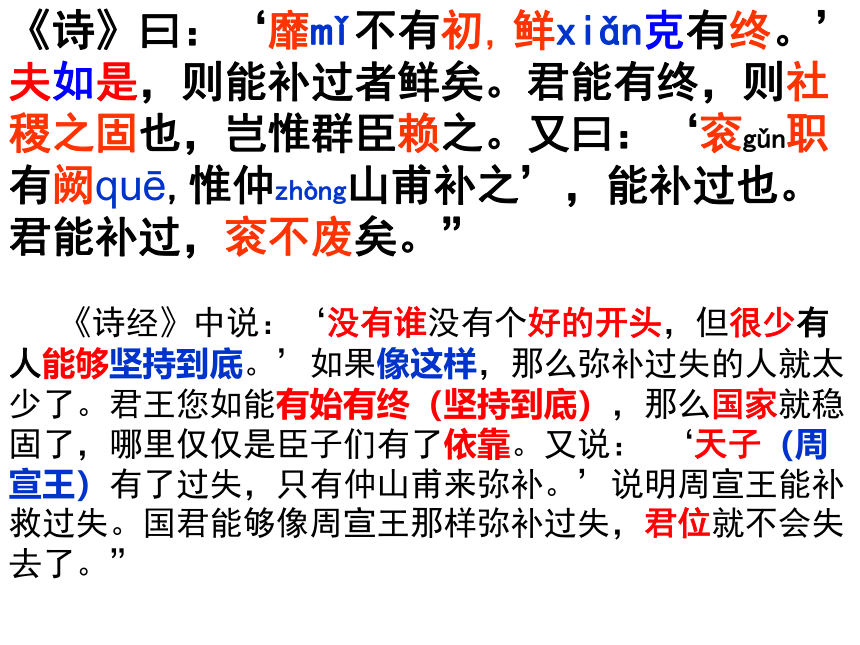

《诗》曰:‘靡mǐ不有初,鲜xiǎn克有终。’夫如是,则能补过者鲜矣。君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之。又曰:‘衮gǔn职有阙quē,惟仲zhòng山甫补之’,能补过也。君能补过,衮不废矣。”

《诗经》中说:‘没有谁没有个好的开头,但很少有人能够坚持到底。’如果像这样,那么弥补过失的人就太少了。君王您如能有始有终(坚持到底),那么国家就稳固了,哪里仅仅是臣子们有了依靠。又说: ‘天子(周宣王)有了过失,只有仲山甫来弥补。’说明周宣王能补救过失。国君能够像周宣王那样弥补过失,君位就不会失去了。”

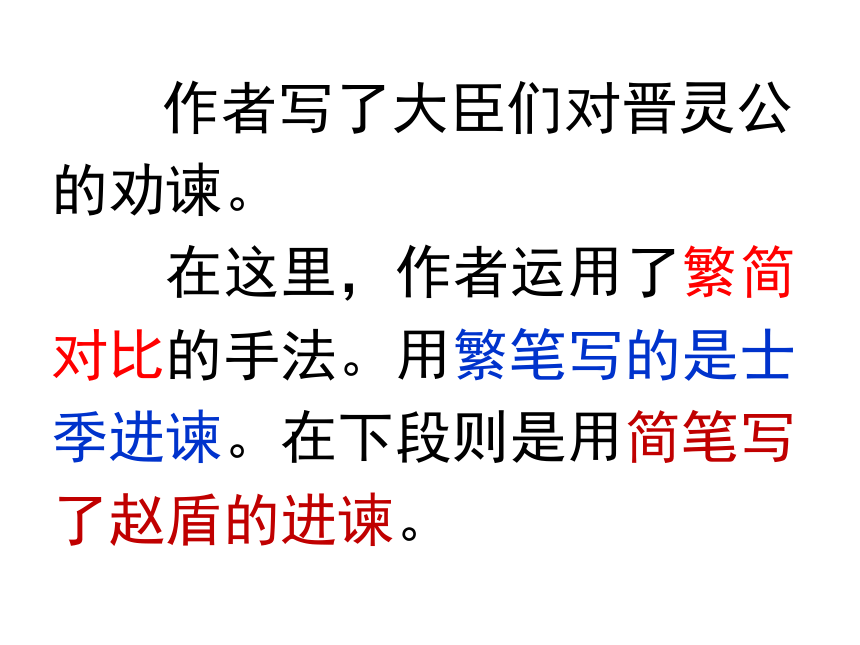

作者写了大臣们对晋灵公的劝谏。

在这里,作者运用了繁简对比的手法。用繁笔写的是士季进谏。在下段则是用简笔写了赵盾的进谏。

犹不改。宣子赵盾骤谏,公患之,使鉏麑Chú ní贼之。晨往,寝门辟pì矣,盛shèng服将朝。尚早,坐而假寐 。麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也!”触槐而死。

(晋灵公)还是不改正。赵盾又多次劝谏,晋灵公为他担忧(头疼),便派鉏麑去刺杀赵盾。(鉏麑)一大早就去了赵盾的家,只见卧室的门开着,赵盾穿戴好朝服准备上朝,时间还早,他和衣坐着打盹儿。鉏麑退了出来,感叹地说:“这种时候还不忘记恭敬国君,真是百姓的靠山啊。杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是不诚信。这两条当中占了一条,还不如去死!”于是,鉏麑一头撞在槐树上死了。

第二段分析:

本段写赵盾骤谏,招来杀身之祸。一方面可以看出赵盾的忠诚,另一方面也能深刻地记住鉏麑的光辉形象。鉏麑奉灵公之命来刺杀赵盾,但当他看到“盛服将朝”的赵盾时,他产生了强烈的心理矛盾,最后他选择了自杀。

第三段分析:

秋九月,晋侯饮yìn赵盾酒,伏甲 ,将攻之。其右提弥明知之, 趋登,曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”遂扶以下。公嗾sǒu夫獒áo焉。明搏而杀之。盾曰:“弃人用犬,虽猛何为!”斗且出。提弥明死之。

秋天九月,晋灵公请(给)赵盾喝酒,事先埋伏下武士,准备攻击赵盾。赵盾的车右提弥明发现了这个阴谋,快步走上殿堂,说:“臣下陪君王宴饮,超过三杯,就不合礼仪了。”于是他扶起赵盾走下殿堂。晋灵公唤了出猛犬来咬赵盾。提弥明徒手上前搏斗,打死了猛犬。赵盾说:“不用人而用狗,即使凶猛,又有什么用!”他们两人与埋伏的武士边打边退。结果,提弥明为赵盾战死了。

初,宣子田于首山,舍于翳yì桑。见灵辄zhé饿,问其病。曰: “不食三日矣!”食之,舍其半。问之。曰: “宦三年矣”,未知母之存否。今近焉,请以遗wèi之。”使之尽之,而为之箪dān食与肉,置诸橐tuó以与之。既而与yù为公介 ,倒戟jǐ以御公徒,而免之。问何故,对日:“翳桑之饿人也。”问其名居,不告而退。遂自亡也。

第四段分析:

当初,赵盾到首阳山打猎,住在翳桑。他看见有个叫灵辄的人饿倒了,便去问他的病情。(灵辄)说:“我已经三天没吃东西了。”赵盾给他东西吃,他留下了一半。(赵盾)问为什么,(灵辄)说:“我给别人当奴仆三年了,不知道家中老母是否活着。现在离家近了,请允许我把留下的食物送给她。”(赵盾)让他把食物吃完,另外给他准备了一篮饭和肉,把菜和肉放在口袋里给他。后来灵辄参加做了晋灵公的武士,(他在搏杀中)把武器倒过来抵挡晋灵公手下的人,使赵盾免于祸患。(赵盾)问他为什么这样做,他回答说:“我就是翳桑的饿汉。”(赵盾)再问他的姓名和住处,他没有回答就退走了。赵盾自己也逃走了。

译文:

第五段: 乙丑,赵穿攻灵公于桃园。宣子未出山而复。大taì史书曰: “赵盾弑shì其君。”以示于朝。宣子曰:“不然。”对曰:“子为正卿, 亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”宣子曰:“呜呼!《诗》曰: ‘我之怀矣,自诒yí伊戚。’其我之谓矣,孔子曰:“董狐,古之良史也,书法不隐。赵宣子,古之良大dà夫也,为法受恶。惜也,越竟乃免。”

九月二十六日,赵穿在桃园杀掉了晋灵公。赵盾还没有走出国境的山界,听到灵公被杀便回来了。晋国太史董狐记载道:“赵盾弑杀了他的国君。”他还把这个说法拿到朝廷上公布。赵盾说: “不是这样。”董狐说:“您身为正卿,逃亡而不出国境,返回来后又不讨伐叛贼,不是您(杀了国君)又是谁呢?”赵盾说:“哎!《诗经》中 说:‘由于我怀念祖国,自己招致了这种忧患。’这话大概是说我的吧。”孔子说:“董狐是古代的好史官,记事的原则是直书而不隐讳。 赵盾是古代的好大夫,因为史官的记事原则而蒙受了弑君的恶名。 可惜啊,如果他出了国境,就会避免弑君之名了。”

讨论探究:

1.分析人物形象。

2.梳理故事内容。

提弥明:勇猛善战,机智

人物形象

灵辄:知恩图报,是非分明,勇猛

士季:忠君,尽职,讲究策略

鉏麑:忠诚,守信,是非分明

1.晋灵公不君之典型事实。

2.士季进谏,灵公不改。

3.赵盾多次进谏,灵公派鉏麑行刺,鉏麑自愧触槐而死。

4.灵公设宴诱杀赵盾,提弥明为赵盾而战死。最终,灵辄救了赵盾。

5.赵穿杀死灵公,赵盾听说后返国。 董狐、孔子解释“赵盾弑其君”。

情节内容

厚敛雕墙

弹人观辟

虐杀宰夫

进谏不入

患谏贼之

饮赵盾酒

伏甲嗾獒

晋灵公不君

贪婪

荒唐

残暴

昏庸

寡恩

狡猾

二、合作讨论,掌握内容

1、晋灵公“不君”表现在哪些事件上呢?由此可以看出晋灵公是一个怎样的人?

“君君,臣臣,父父,子子”:

君主说话做事要有君主的样子,臣子要有臣子的样子,父亲要有父亲的样子,孩子要有孩子的样子。

2、为什么孔子评价赵盾是“古之良大夫”?

(合作讨论)

骤谏灵公

盛服候朝

救济饿民

尊重史官

直言敢谏,忠君爱国

守职敬业,宵衣旰食

关爱百姓,体贴下情

恪尽臣道

1、赵穿杀死了晋灵公。董狐为什么要记录成“赵盾弑其君”呢?

“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”

2、董狐的记录显然与事实不符,孔子为什么赞成董狐的做法并称其为“古之良史”呢?你赞成吗?

(结合注释及P28“春秋笔法”思考讨论)

三、深入探究,疑难点拨

春秋笔法

——是我国古代的一种历史叙述方式和技巧

◆ 以合乎礼法作为标准,不隐晦事实真相,据事直书。

◆ 从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,“褒贬劝惩,各有义理”。

◆这种写法的特点是寓褒贬于曲折的文笔之中,不直接在文中作出判断,但作者却能通过字里行间了解到作者的内心。

本文写晋灵公搜刮民财,残酷暴虐,最终被臣下杀死的故事,赞扬了赵盾的敢于直谏、忠于国事和董狐的不畏权贵、秉笔直书的精神。同时把儒家“君君,臣臣,父父,子子”的道理做了形象化的说明 。

四、总结:

五、布置作业

小本练习上文言文阅读:

《郑伯克段于鄢》,并在理解文意的基础上用心思考本文如何体现“春秋笔法”?

晋灵公不君

《左传》

《左传》介绍:

《左传》是《左氏春秋传》的简称,又称《左氏春秋》,是我国第一部叙事完备的编年体史书。

《左传》不仅是一部优秀的史学著作,同时也是叙事文学的代表作。善于用简练精当的语言来刻画人物和记述事件,叙事富于故事性、戏剧性,细节描写尤为出色;长于描写战争,且极富变化;善于记言,无论是大臣的谏说还是外交辞令都描摹精当,非常符合人物的身份。

《左传》的内容十分丰富,史料价值非常高。

回顾学过的史书体例:

编年体:按年月日有次序地记载史事的史书

《春秋》 (孔子)----最早的编年体史书

《左传》 (左丘明)

《资治通鉴》 (司马光)

国别体:以国家为编排顺序记载史事的史书

《国语》----第一部国别体史书

《战国策》 (刘向编订)

纪传体:以为人物立传记的方式记叙史实的史书

《史记》(司马迁)----第一部纪传体通史

《汉书》(班固)----第一部纪传体断代史

《后汉书》(范晔)----纪传体断代史

预习课文

1.结合课下注音,务必在文中标出你容易读错的字音,同时圈出你不太理解的文言词句。

2.找出文中出现了哪些人物,他们分别做了哪些事?

第一段分析:

晋灵公不君,厚敛以雕墙;从台上弹tán人,而观其辟bì 丸也;宰夫胹ér熊蹯fán不熟,杀之,寘zhì通“置”诸兼词,之于畚běn,使妇人载以过朝。

晋灵公不行君道:(他)大量征收赋税,用来雕饰墙壁(满足奢侈的生活);(他)从高台上(用弹弓)射行人,观看他们躲避弹丸(的样子);厨师没有把熊掌炖烂,(他)就把厨师杀了,(把尸体)放在筐里,让宫女们用车拉着经过朝堂。

作者开篇就写了三件事:

第一件事:“厚敛以雕墙”。

第二件事:“从台上弹人,而观其辟丸也”。

第三件事:“宰夫胹熊蹯不熟,杀之,置诸畚,

使妇人载以过朝。”

这表现了他的贪婪;

这表现了他的荒唐;

这又表现出他的残暴。

赵盾、士季见其手,问其故,而患之。将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之继也。会请先,不入,则子继之。”三进及溜liù, 而后视之,曰: “吾知所过矣,将改之。”稽qǐ首而对曰:“人谁无过?过而能改,善莫大焉。

译文:大臣赵盾和士季看见死人(厨师的)手,便询问厨师被杀的原因,(得知原因后)为这件事非常担忧。赵盾准备进谏,士季说:“如果您的谏言没有被采纳,那就没有人能接着进谏了。我请求先去规劝,意见不被接受,您就接着去劝。”士季去见晋灵公时往前走了三次,到了屋檐下,晋灵公才抬头看他,并说:“我已经知道自己的过错了,打算改正。”(士季)叩头回答说:“人谁能不犯错误呢,犯了错误能够改正,没有比这更大的好事了。

《诗》曰:‘靡mǐ不有初,鲜xiǎn克有终。’夫如是,则能补过者鲜矣。君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之。又曰:‘衮gǔn职有阙quē,惟仲zhòng山甫补之’,能补过也。君能补过,衮不废矣。”

《诗经》中说:‘没有谁没有个好的开头,但很少有人能够坚持到底。’如果像这样,那么弥补过失的人就太少了。君王您如能有始有终(坚持到底),那么国家就稳固了,哪里仅仅是臣子们有了依靠。又说: ‘天子(周宣王)有了过失,只有仲山甫来弥补。’说明周宣王能补救过失。国君能够像周宣王那样弥补过失,君位就不会失去了。”

作者写了大臣们对晋灵公的劝谏。

在这里,作者运用了繁简对比的手法。用繁笔写的是士季进谏。在下段则是用简笔写了赵盾的进谏。

犹不改。宣子赵盾骤谏,公患之,使鉏麑Chú ní贼之。晨往,寝门辟pì矣,盛shèng服将朝。尚早,坐而假寐 。麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也!”触槐而死。

(晋灵公)还是不改正。赵盾又多次劝谏,晋灵公为他担忧(头疼),便派鉏麑去刺杀赵盾。(鉏麑)一大早就去了赵盾的家,只见卧室的门开着,赵盾穿戴好朝服准备上朝,时间还早,他和衣坐着打盹儿。鉏麑退了出来,感叹地说:“这种时候还不忘记恭敬国君,真是百姓的靠山啊。杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是不诚信。这两条当中占了一条,还不如去死!”于是,鉏麑一头撞在槐树上死了。

第二段分析:

本段写赵盾骤谏,招来杀身之祸。一方面可以看出赵盾的忠诚,另一方面也能深刻地记住鉏麑的光辉形象。鉏麑奉灵公之命来刺杀赵盾,但当他看到“盛服将朝”的赵盾时,他产生了强烈的心理矛盾,最后他选择了自杀。

第三段分析:

秋九月,晋侯饮yìn赵盾酒,伏甲 ,将攻之。其右提弥明知之, 趋登,曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”遂扶以下。公嗾sǒu夫獒áo焉。明搏而杀之。盾曰:“弃人用犬,虽猛何为!”斗且出。提弥明死之。

秋天九月,晋灵公请(给)赵盾喝酒,事先埋伏下武士,准备攻击赵盾。赵盾的车右提弥明发现了这个阴谋,快步走上殿堂,说:“臣下陪君王宴饮,超过三杯,就不合礼仪了。”于是他扶起赵盾走下殿堂。晋灵公唤了出猛犬来咬赵盾。提弥明徒手上前搏斗,打死了猛犬。赵盾说:“不用人而用狗,即使凶猛,又有什么用!”他们两人与埋伏的武士边打边退。结果,提弥明为赵盾战死了。

初,宣子田于首山,舍于翳yì桑。见灵辄zhé饿,问其病。曰: “不食三日矣!”食之,舍其半。问之。曰: “宦三年矣”,未知母之存否。今近焉,请以遗wèi之。”使之尽之,而为之箪dān食与肉,置诸橐tuó以与之。既而与yù为公介 ,倒戟jǐ以御公徒,而免之。问何故,对日:“翳桑之饿人也。”问其名居,不告而退。遂自亡也。

第四段分析:

当初,赵盾到首阳山打猎,住在翳桑。他看见有个叫灵辄的人饿倒了,便去问他的病情。(灵辄)说:“我已经三天没吃东西了。”赵盾给他东西吃,他留下了一半。(赵盾)问为什么,(灵辄)说:“我给别人当奴仆三年了,不知道家中老母是否活着。现在离家近了,请允许我把留下的食物送给她。”(赵盾)让他把食物吃完,另外给他准备了一篮饭和肉,把菜和肉放在口袋里给他。后来灵辄参加做了晋灵公的武士,(他在搏杀中)把武器倒过来抵挡晋灵公手下的人,使赵盾免于祸患。(赵盾)问他为什么这样做,他回答说:“我就是翳桑的饿汉。”(赵盾)再问他的姓名和住处,他没有回答就退走了。赵盾自己也逃走了。

译文:

第五段: 乙丑,赵穿攻灵公于桃园。宣子未出山而复。大taì史书曰: “赵盾弑shì其君。”以示于朝。宣子曰:“不然。”对曰:“子为正卿, 亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”宣子曰:“呜呼!《诗》曰: ‘我之怀矣,自诒yí伊戚。’其我之谓矣,孔子曰:“董狐,古之良史也,书法不隐。赵宣子,古之良大dà夫也,为法受恶。惜也,越竟乃免。”

九月二十六日,赵穿在桃园杀掉了晋灵公。赵盾还没有走出国境的山界,听到灵公被杀便回来了。晋国太史董狐记载道:“赵盾弑杀了他的国君。”他还把这个说法拿到朝廷上公布。赵盾说: “不是这样。”董狐说:“您身为正卿,逃亡而不出国境,返回来后又不讨伐叛贼,不是您(杀了国君)又是谁呢?”赵盾说:“哎!《诗经》中 说:‘由于我怀念祖国,自己招致了这种忧患。’这话大概是说我的吧。”孔子说:“董狐是古代的好史官,记事的原则是直书而不隐讳。 赵盾是古代的好大夫,因为史官的记事原则而蒙受了弑君的恶名。 可惜啊,如果他出了国境,就会避免弑君之名了。”

讨论探究:

1.分析人物形象。

2.梳理故事内容。

提弥明:勇猛善战,机智

人物形象

灵辄:知恩图报,是非分明,勇猛

士季:忠君,尽职,讲究策略

鉏麑:忠诚,守信,是非分明

1.晋灵公不君之典型事实。

2.士季进谏,灵公不改。

3.赵盾多次进谏,灵公派鉏麑行刺,鉏麑自愧触槐而死。

4.灵公设宴诱杀赵盾,提弥明为赵盾而战死。最终,灵辄救了赵盾。

5.赵穿杀死灵公,赵盾听说后返国。 董狐、孔子解释“赵盾弑其君”。

情节内容

厚敛雕墙

弹人观辟

虐杀宰夫

进谏不入

患谏贼之

饮赵盾酒

伏甲嗾獒

晋灵公不君

贪婪

荒唐

残暴

昏庸

寡恩

狡猾

二、合作讨论,掌握内容

1、晋灵公“不君”表现在哪些事件上呢?由此可以看出晋灵公是一个怎样的人?

“君君,臣臣,父父,子子”:

君主说话做事要有君主的样子,臣子要有臣子的样子,父亲要有父亲的样子,孩子要有孩子的样子。

2、为什么孔子评价赵盾是“古之良大夫”?

(合作讨论)

骤谏灵公

盛服候朝

救济饿民

尊重史官

直言敢谏,忠君爱国

守职敬业,宵衣旰食

关爱百姓,体贴下情

恪尽臣道

1、赵穿杀死了晋灵公。董狐为什么要记录成“赵盾弑其君”呢?

“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”

2、董狐的记录显然与事实不符,孔子为什么赞成董狐的做法并称其为“古之良史”呢?你赞成吗?

(结合注释及P28“春秋笔法”思考讨论)

三、深入探究,疑难点拨

春秋笔法

——是我国古代的一种历史叙述方式和技巧

◆ 以合乎礼法作为标准,不隐晦事实真相,据事直书。

◆ 从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,“褒贬劝惩,各有义理”。

◆这种写法的特点是寓褒贬于曲折的文笔之中,不直接在文中作出判断,但作者却能通过字里行间了解到作者的内心。

本文写晋灵公搜刮民财,残酷暴虐,最终被臣下杀死的故事,赞扬了赵盾的敢于直谏、忠于国事和董狐的不畏权贵、秉笔直书的精神。同时把儒家“君君,臣臣,父父,子子”的道理做了形象化的说明 。

四、总结:

五、布置作业

小本练习上文言文阅读:

《郑伯克段于鄢》,并在理解文意的基础上用心思考本文如何体现“春秋笔法”?

同课章节目录