4.3原子的核实结构模型 课时提升练-2021—2022学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册(word含答案)

文档属性

| 名称 | 4.3原子的核实结构模型 课时提升练-2021—2022学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册(word含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 406.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-24 08:16:44 | ||

图片预览

文档简介

4.3原子的核实结构模型 课时提升练(含解析)

一、选择题

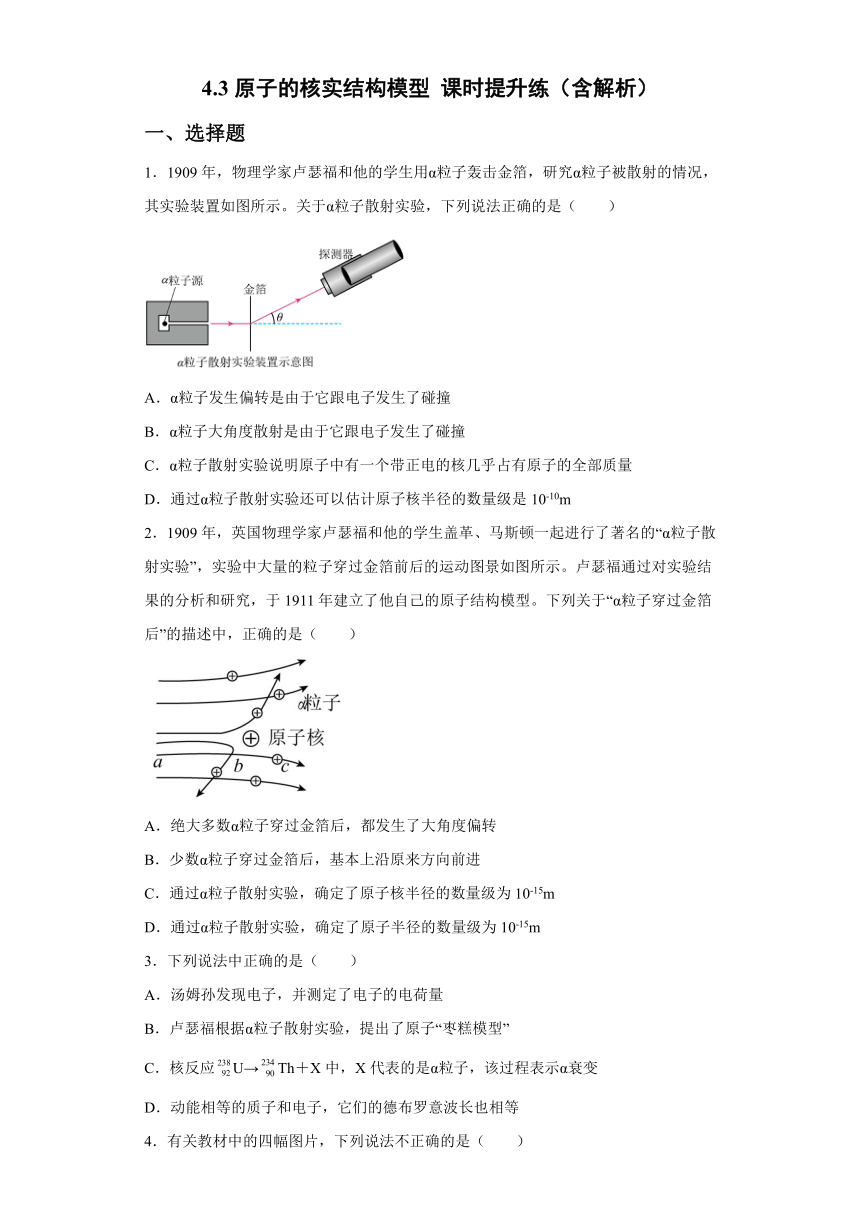

1.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用α粒子轰击金箔,研究α粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于α粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.α粒子发生偏转是由于它跟电子发生了碰撞

B.α粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.α粒子散射实验说明原子中有一个带正电的核几乎占有原子的全部质量

D.通过α粒子散射实验还可以估计原子核半径的数量级是10-10m

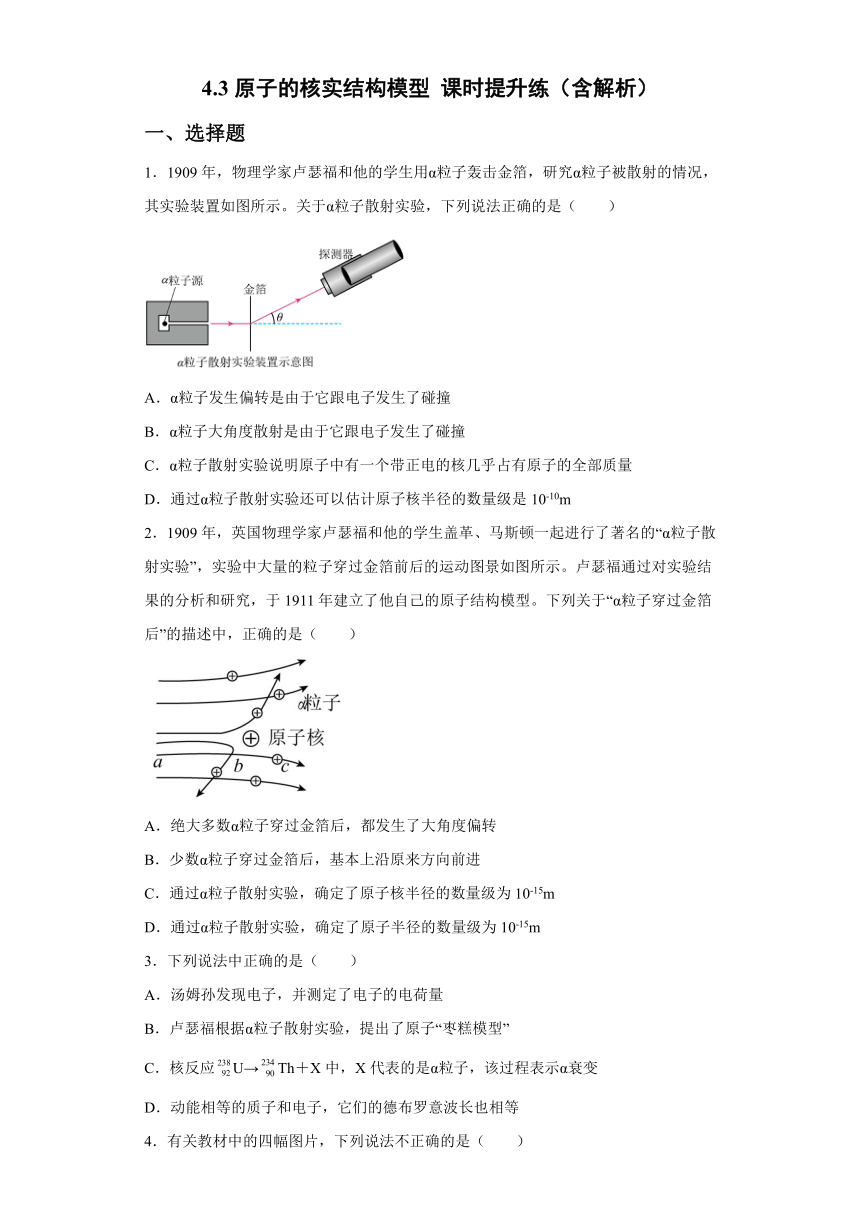

2.1909年,英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革、马斯顿一起进行了著名的“α粒子散射实验”,实验中大量的粒子穿过金箔前后的运动图景如图所示。卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了他自己的原子结构模型。下列关于“α粒子穿过金箔后”的描述中,正确的是( )

A.绝大多数α粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转

B.少数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进

C.通过α粒子散射实验,确定了原子核半径的数量级为10-15m

D.通过α粒子散射实验,确定了原子半径的数量级为10-15m

3.下列说法中正确的是( )

A.汤姆孙发现电子,并测定了电子的电荷量

B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”

C.核反应U→Th+X中,X代表的是α粒子,该过程表示α衰变

D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等

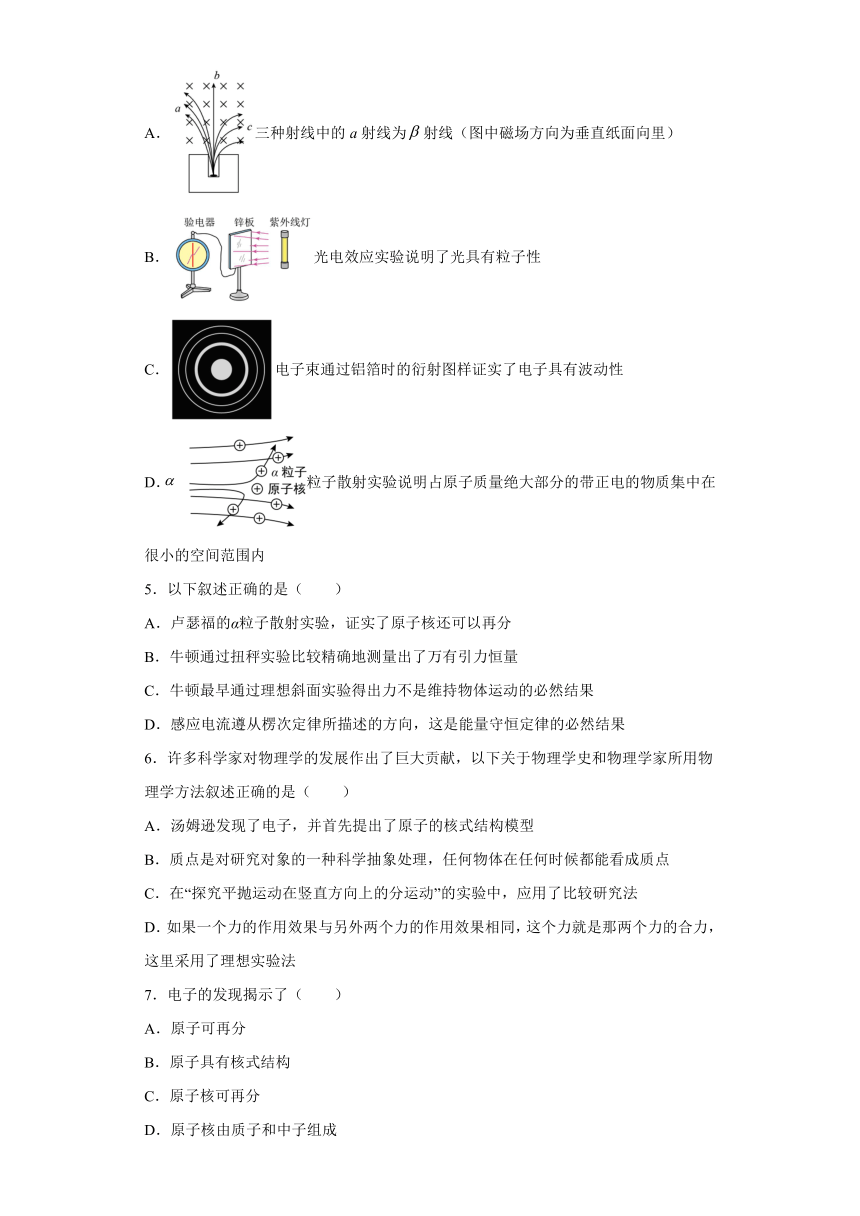

4.有关教材中的四幅图片,下列说法不正确的是( )

A.三种射线中的a射线为射线(图中磁场方向为垂直纸面向里)

B.光电效应实验说明了光具有粒子性

C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性

D.粒子散射实验说明占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围内

5.以下叙述正确的是( )

A.卢瑟福的α粒子散射实验,证实了原子核还可以再分

B.牛顿通过扭秤实验比较精确地测量出了万有引力恒量

C.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果

D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果

6.许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,以下关于物理学史和物理学家所用物理学方法叙述正确的是( )

A.汤姆逊发现了电子,并首先提出了原子的核式结构模型

B.质点是对研究对象的一种科学抽象处理,任何物体在任何时候都能看成质点

C.在“探究平抛运动在竖直方向上的分运动”的实验中,应用了比较研究法

D.如果一个力的作用效果与另外两个力的作用效果相同,这个力就是那两个力的合力,这里采用了理想实验法

7.电子的发现揭示了( )

A.原子可再分

B.原子具有核式结构

C.原子核可再分

D.原子核由质子和中子组成

8.关于下列几个重要的物理实验,说法正确的是( )

A.粒子散射实验是原子核式结构理论的实验基础

B.粒子散射实验中提出正电荷均匀分布在整个原子中

C.电子的发现揭示了原子核有更复杂的结构

D.光电效应证明光具有波动性又有粒子性

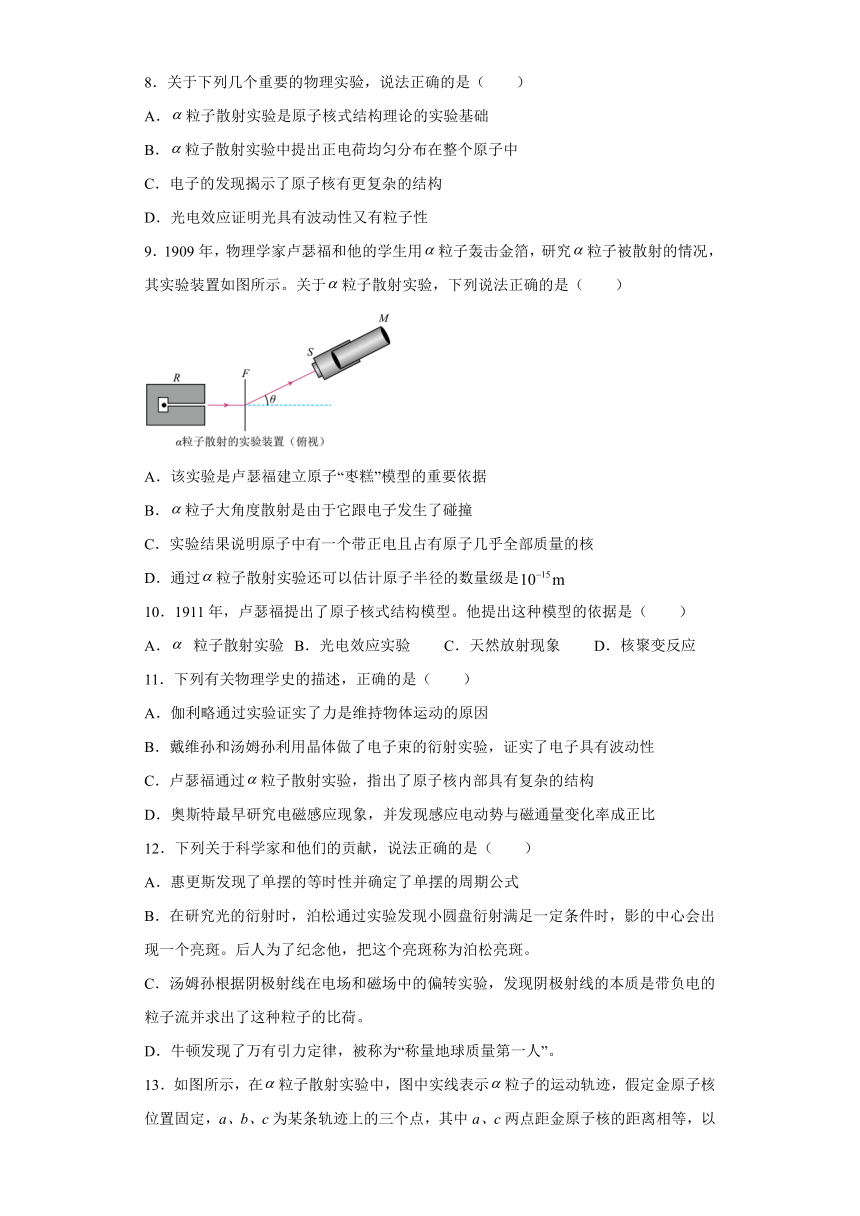

9.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用粒子轰击金箔,研究粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.该实验是卢瑟福建立原子“枣糕”模型的重要依据

B.粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.实验结果说明原子中有一个带正电且占有原子几乎全部质量的核

D.通过粒子散射实验还可以估计原子半径的数量级是

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型。他提出这种模型的依据是( )

A. 粒子散射实验 B.光电效应实验 C.天然放射现象 D.核聚变反应

11.下列有关物理学史的描述,正确的是( )

A.伽利略通过实验证实了力是维持物体运动的原因

B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,证实了电子具有波动性

C.卢瑟福通过粒子散射实验,指出了原子核内部具有复杂的结构

D.奥斯特最早研究电磁感应现象,并发现感应电动势与磁通量变化率成正比

12.下列关于科学家和他们的贡献,说法正确的是( )

A.惠更斯发现了单摆的等时性并确定了单摆的周期公式

B.在研究光的衍射时,泊松通过实验发现小圆盘衍射满足一定条件时,影的中心会出现一个亮斑。后人为了纪念他,把这个亮斑称为泊松亮斑。

C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷。

D.牛顿发现了万有引力定律,被称为“称量地球质量第一人”。

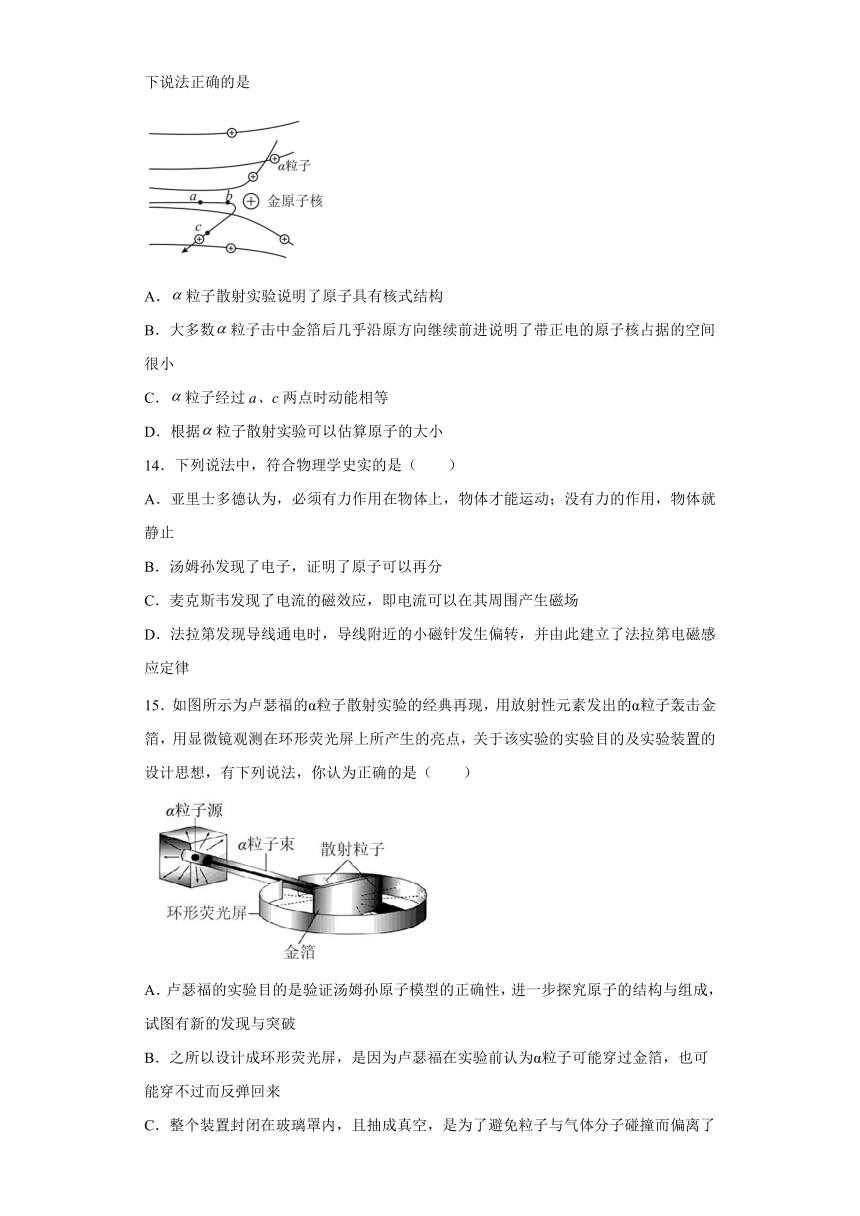

13.如图所示,在粒子散射实验中,图中实线表示粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,a、b、c为某条轨迹上的三个点,其中a、c两点距金原子核的距离相等,以下说法正确的是

A.粒子散射实验说明了原子具有核式结构

B.大多数粒子击中金箔后几乎沿原方向继续前进说明了带正电的原子核占据的空间很小

C.粒子经过a、c两点时动能相等

D.根据粒子散射实验可以估算原子的大小

14.下列说法中,符合物理学史实的是( )

A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止

B.汤姆孙发现了电子,证明了原子可以再分

C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场

D.法拉第发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,并由此建立了法拉第电磁感应定律

15.如图所示为卢瑟福的α粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的α粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验的实验目的及实验装置的设计思想,有下列说法,你认为正确的是( )

A.卢瑟福的实验目的是验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

B.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来的运动方向

D.采用金箔的原因是金的化学性质稳定,避免粒子与金箔发生化学反应

二、解答题

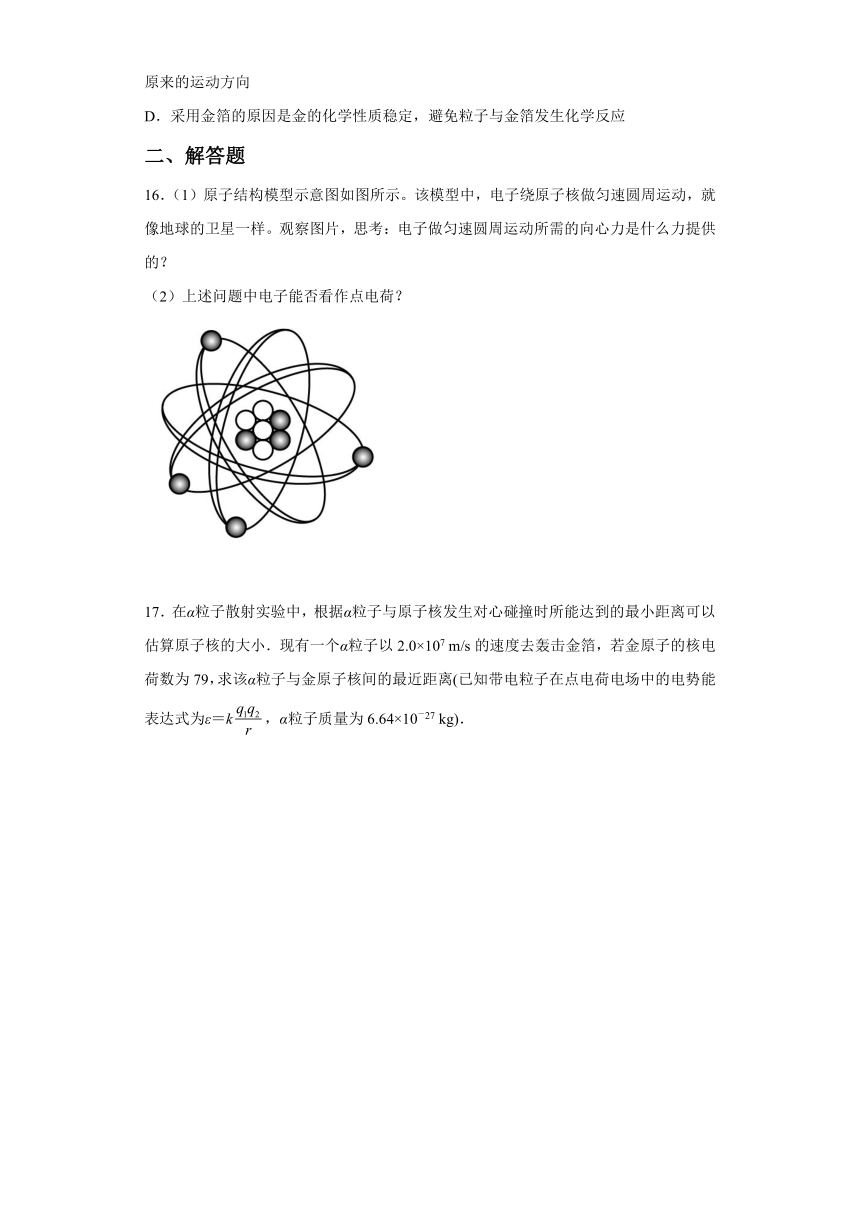

16.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?

(2)上述问题中电子能否看作点电荷?

17.在α粒子散射实验中,根据α粒子与原子核发生对心碰撞时所能达到的最小距离可以估算原子核的大小.现有一个α粒子以2.0×107 m/s的速度去轰击金箔,若金原子的核电荷数为79,求该α粒子与金原子核间的最近距离(已知带电粒子在点电荷电场中的电势能表达式为ε=k,α粒子质量为6.64×10-27 kg).

参考答案

1.C

【详解】

当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小。只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进。

A.α粒子发生偏转是由于它受到原子核的斥力,并不是跟电子发生了碰撞,A错误;

B.造成α粒子散射角度大的原因是受到的原子核的斥力比较大,B错误;

C.从绝大多数α粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,C正确;

D.α粒子散射实验可以估算出原子核半径的数量级是10-15m,D错误。

故选C。

2.C

【详解】

AB.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进。少数α粒子穿过金箔后,发生大角度偏转,AB错;

CD.通过“α粒子散射实验”卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,原子半径的数量级为10-10m,不是通过α粒子散射实验确定的,D错误;C正确;

故选C。

3.C

【详解】

A.汤姆孙发现电子,密立根测定了电子的电荷量,选项A错误;

B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构理论,选项B错误;

C.核反应U→Th+X中,X质量数为4,电荷数为2,代表的是α粒子,该过程表示α衰变,选项C正确;

D.根据德布罗意波长表达式

动量相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等,选项D错误。

故选C。

4.A

【详解】

A.根据左手定则可得,a射线为带正电的粒子,为射线,A错误;

B.光电效应实验说明了光是一份一份的,具有粒子性,B正确;

C.电子束通过铝箔时的衍射图样说明电子也具有波动性,C正确;

D.粒子散射实验,能观察到绝大多数粒子沿着原来的方向前进,只有少数粒子发生大角度偏转,说明占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围内,称为 原子核,D正确。

故不正确的选A。

5.D

【详解】

A.卢瑟福的α粒子散射实验,证实了原子的核式结构,A错误;

B.卡文迪许通过扭秤实验比较精确地测量出了万有引力恒量,B错误;

C.伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果,C错误;

D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果,D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.汤姆孙发现了电子,并提出了“枣糕式原子模型”,故A错误;

B.只有当物体的体积和形状对研究的问题没有影响时,才能将物体看成质点,故B错误;

C.在“探究平抛运动在竖直方向上的分运动”的实验中,应用了比较研究法,故C正确;

D.如果一个力的作用效果与另外两个力的作用效果相同,这个力就是那两个力的合力,这里采用了等效替代法,故D错误。

故选C。

7.A

【详解】

电子的发现,不仅揭示了电的本质,而且打破了几千年来人们认为原子是不可再分的陈旧观念,证实原子也有其自身的构造,揭开了人类向原子进军的第一幕,迎来了微观粒子学(基本粒子物理学)的春天;故选A。

8.A

【详解】

A.粒子散射实验是原子核式结构理论的实验基础,选项A正确;

B.粒子散射实验中提出正电荷全部集中在原子核上,不是均匀分布在整个原子中,选项B错误;

C.电子的发现揭示了原子有更复杂的结构,选项C错误;

D.光电效应证明光具有粒子性,选项D错误。

故选A。

9.C

【详解】

A.卢瑟福建立的是原子核式结构,不是枣糕模型,选项A错误;

B.造成粒子散射角度大的原因是受到的原子核的斥力比较大,选项B错误;

C.从绝大多数粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,选项C正确;

D.粒子散射实验可以估算出原子核半径的数量级是,选项D错误。

故选C。

10.A

【详解】

1911年,通过 粒子散射实验,卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子核式结构模型。

故选A。

11.B

【详解】

A.伽利略通过实验合理的推理认为“力是改变物体运动状态的原因”,而不是维持物体运动的原因,故A错误;

B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,证实了电子具有波动性,故B正确;

C.卢瑟福通过粒子散射实验,指出了原子内部具有复杂的结构,故C错误;

D.奥斯特最早发现了电流的磁效应,揭开了研究电与磁关系的序幕,但他没有发现电磁感应现象,电磁感应现象是法拉第最早发现的,故D错误。

故选B。

12.C

【详解】

A.伽利略根据实验和观察确定了单摆的等时性,惠更斯提出了单摆周期公式,故A错误;

B.泊松亮斑是由法国物理学家泊松应用波动理论计算出,是用来反对光的波动说,后来的实验表明,亮斑确实存在,故B错误;

C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷,故C正确;

D.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出万有引力常量,被称为“称量地球质量第一人”,故D错误。

故选C。

13.ABC

【详解】

A.粒子散射实验说明了原子具有核式结构,故A正确;

B.大多数粒子击中金箔后几乎沿原方向前进,说明带正电的原子核占据的空间很小,故B正确;

C.a、c两点距金原子核的距离相等,则粒子经过a、c两点时电势能相等,动能相等,故C正确;

D.根据粒子散射实验可以估算原子核的大小,不可以估算原子的大小,故D错误。

14.AB

【详解】

A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止,故A符合物理学史;

B.汤姆孙发现了电子,证明了原子可以再分,故B符合物理学史;

C.奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,而麦克斯韦是经典电磁理论的建立者,故C不符合物理学史;

D.法拉第把两个线圈绕在同一个铁环上,在给一个线圈通电或断电的瞬间,发现另一个线圈中也出现了电流,并由此建立了法拉第电磁感应定律,故D不符合物理学史。

故选AB。

15.AB

【详解】

A.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故A正确;

B.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故B正确;

C.将装置放置在接近真空的环境中,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,故C错误;

D.采用金箔的原因是因为金的质量大,延展性好,故D错误。

故选AB。

16.(1)原子核对电子的静电力提供;(2)能看作点电荷

【详解】

(1)电子做匀速圆周运动所需要的向心力是由原子核对电子的静电力提供的;

(2)由于电子离原子核的距离相对较远,故此时电子可以看作点电荷。

17.2.7×10-14 m

【解析】

当α粒子靠近原子核运动时,α粒子的动能转化为电势能,达到最近距离时,动能全部转化为电势能,设α粒子与原子核发生对心碰撞时所能达到的最小距离为d,则,

点睛:本题实际上是估算原子核半径的一种方法,建立物理模型是解题的关键,搞清能量守恒关系,即动能逐渐转化为电势能,从而进行解答.

一、选择题

1.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用α粒子轰击金箔,研究α粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于α粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.α粒子发生偏转是由于它跟电子发生了碰撞

B.α粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.α粒子散射实验说明原子中有一个带正电的核几乎占有原子的全部质量

D.通过α粒子散射实验还可以估计原子核半径的数量级是10-10m

2.1909年,英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革、马斯顿一起进行了著名的“α粒子散射实验”,实验中大量的粒子穿过金箔前后的运动图景如图所示。卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了他自己的原子结构模型。下列关于“α粒子穿过金箔后”的描述中,正确的是( )

A.绝大多数α粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转

B.少数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进

C.通过α粒子散射实验,确定了原子核半径的数量级为10-15m

D.通过α粒子散射实验,确定了原子半径的数量级为10-15m

3.下列说法中正确的是( )

A.汤姆孙发现电子,并测定了电子的电荷量

B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”

C.核反应U→Th+X中,X代表的是α粒子,该过程表示α衰变

D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等

4.有关教材中的四幅图片,下列说法不正确的是( )

A.三种射线中的a射线为射线(图中磁场方向为垂直纸面向里)

B.光电效应实验说明了光具有粒子性

C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性

D.粒子散射实验说明占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围内

5.以下叙述正确的是( )

A.卢瑟福的α粒子散射实验,证实了原子核还可以再分

B.牛顿通过扭秤实验比较精确地测量出了万有引力恒量

C.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果

D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果

6.许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,以下关于物理学史和物理学家所用物理学方法叙述正确的是( )

A.汤姆逊发现了电子,并首先提出了原子的核式结构模型

B.质点是对研究对象的一种科学抽象处理,任何物体在任何时候都能看成质点

C.在“探究平抛运动在竖直方向上的分运动”的实验中,应用了比较研究法

D.如果一个力的作用效果与另外两个力的作用效果相同,这个力就是那两个力的合力,这里采用了理想实验法

7.电子的发现揭示了( )

A.原子可再分

B.原子具有核式结构

C.原子核可再分

D.原子核由质子和中子组成

8.关于下列几个重要的物理实验,说法正确的是( )

A.粒子散射实验是原子核式结构理论的实验基础

B.粒子散射实验中提出正电荷均匀分布在整个原子中

C.电子的发现揭示了原子核有更复杂的结构

D.光电效应证明光具有波动性又有粒子性

9.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用粒子轰击金箔,研究粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.该实验是卢瑟福建立原子“枣糕”模型的重要依据

B.粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.实验结果说明原子中有一个带正电且占有原子几乎全部质量的核

D.通过粒子散射实验还可以估计原子半径的数量级是

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型。他提出这种模型的依据是( )

A. 粒子散射实验 B.光电效应实验 C.天然放射现象 D.核聚变反应

11.下列有关物理学史的描述,正确的是( )

A.伽利略通过实验证实了力是维持物体运动的原因

B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,证实了电子具有波动性

C.卢瑟福通过粒子散射实验,指出了原子核内部具有复杂的结构

D.奥斯特最早研究电磁感应现象,并发现感应电动势与磁通量变化率成正比

12.下列关于科学家和他们的贡献,说法正确的是( )

A.惠更斯发现了单摆的等时性并确定了单摆的周期公式

B.在研究光的衍射时,泊松通过实验发现小圆盘衍射满足一定条件时,影的中心会出现一个亮斑。后人为了纪念他,把这个亮斑称为泊松亮斑。

C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷。

D.牛顿发现了万有引力定律,被称为“称量地球质量第一人”。

13.如图所示,在粒子散射实验中,图中实线表示粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,a、b、c为某条轨迹上的三个点,其中a、c两点距金原子核的距离相等,以下说法正确的是

A.粒子散射实验说明了原子具有核式结构

B.大多数粒子击中金箔后几乎沿原方向继续前进说明了带正电的原子核占据的空间很小

C.粒子经过a、c两点时动能相等

D.根据粒子散射实验可以估算原子的大小

14.下列说法中,符合物理学史实的是( )

A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止

B.汤姆孙发现了电子,证明了原子可以再分

C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场

D.法拉第发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,并由此建立了法拉第电磁感应定律

15.如图所示为卢瑟福的α粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的α粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验的实验目的及实验装置的设计思想,有下列说法,你认为正确的是( )

A.卢瑟福的实验目的是验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

B.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来的运动方向

D.采用金箔的原因是金的化学性质稳定,避免粒子与金箔发生化学反应

二、解答题

16.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?

(2)上述问题中电子能否看作点电荷?

17.在α粒子散射实验中,根据α粒子与原子核发生对心碰撞时所能达到的最小距离可以估算原子核的大小.现有一个α粒子以2.0×107 m/s的速度去轰击金箔,若金原子的核电荷数为79,求该α粒子与金原子核间的最近距离(已知带电粒子在点电荷电场中的电势能表达式为ε=k,α粒子质量为6.64×10-27 kg).

参考答案

1.C

【详解】

当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小。只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进。

A.α粒子发生偏转是由于它受到原子核的斥力,并不是跟电子发生了碰撞,A错误;

B.造成α粒子散射角度大的原因是受到的原子核的斥力比较大,B错误;

C.从绝大多数α粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,C正确;

D.α粒子散射实验可以估算出原子核半径的数量级是10-15m,D错误。

故选C。

2.C

【详解】

AB.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进。少数α粒子穿过金箔后,发生大角度偏转,AB错;

CD.通过“α粒子散射实验”卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,原子半径的数量级为10-10m,不是通过α粒子散射实验确定的,D错误;C正确;

故选C。

3.C

【详解】

A.汤姆孙发现电子,密立根测定了电子的电荷量,选项A错误;

B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构理论,选项B错误;

C.核反应U→Th+X中,X质量数为4,电荷数为2,代表的是α粒子,该过程表示α衰变,选项C正确;

D.根据德布罗意波长表达式

动量相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等,选项D错误。

故选C。

4.A

【详解】

A.根据左手定则可得,a射线为带正电的粒子,为射线,A错误;

B.光电效应实验说明了光是一份一份的,具有粒子性,B正确;

C.电子束通过铝箔时的衍射图样说明电子也具有波动性,C正确;

D.粒子散射实验,能观察到绝大多数粒子沿着原来的方向前进,只有少数粒子发生大角度偏转,说明占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围内,称为 原子核,D正确。

故不正确的选A。

5.D

【详解】

A.卢瑟福的α粒子散射实验,证实了原子的核式结构,A错误;

B.卡文迪许通过扭秤实验比较精确地测量出了万有引力恒量,B错误;

C.伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果,C错误;

D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果,D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.汤姆孙发现了电子,并提出了“枣糕式原子模型”,故A错误;

B.只有当物体的体积和形状对研究的问题没有影响时,才能将物体看成质点,故B错误;

C.在“探究平抛运动在竖直方向上的分运动”的实验中,应用了比较研究法,故C正确;

D.如果一个力的作用效果与另外两个力的作用效果相同,这个力就是那两个力的合力,这里采用了等效替代法,故D错误。

故选C。

7.A

【详解】

电子的发现,不仅揭示了电的本质,而且打破了几千年来人们认为原子是不可再分的陈旧观念,证实原子也有其自身的构造,揭开了人类向原子进军的第一幕,迎来了微观粒子学(基本粒子物理学)的春天;故选A。

8.A

【详解】

A.粒子散射实验是原子核式结构理论的实验基础,选项A正确;

B.粒子散射实验中提出正电荷全部集中在原子核上,不是均匀分布在整个原子中,选项B错误;

C.电子的发现揭示了原子有更复杂的结构,选项C错误;

D.光电效应证明光具有粒子性,选项D错误。

故选A。

9.C

【详解】

A.卢瑟福建立的是原子核式结构,不是枣糕模型,选项A错误;

B.造成粒子散射角度大的原因是受到的原子核的斥力比较大,选项B错误;

C.从绝大多数粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,选项C正确;

D.粒子散射实验可以估算出原子核半径的数量级是,选项D错误。

故选C。

10.A

【详解】

1911年,通过 粒子散射实验,卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子核式结构模型。

故选A。

11.B

【详解】

A.伽利略通过实验合理的推理认为“力是改变物体运动状态的原因”,而不是维持物体运动的原因,故A错误;

B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,证实了电子具有波动性,故B正确;

C.卢瑟福通过粒子散射实验,指出了原子内部具有复杂的结构,故C错误;

D.奥斯特最早发现了电流的磁效应,揭开了研究电与磁关系的序幕,但他没有发现电磁感应现象,电磁感应现象是法拉第最早发现的,故D错误。

故选B。

12.C

【详解】

A.伽利略根据实验和观察确定了单摆的等时性,惠更斯提出了单摆周期公式,故A错误;

B.泊松亮斑是由法国物理学家泊松应用波动理论计算出,是用来反对光的波动说,后来的实验表明,亮斑确实存在,故B错误;

C.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现阴极射线的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷,故C正确;

D.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出万有引力常量,被称为“称量地球质量第一人”,故D错误。

故选C。

13.ABC

【详解】

A.粒子散射实验说明了原子具有核式结构,故A正确;

B.大多数粒子击中金箔后几乎沿原方向前进,说明带正电的原子核占据的空间很小,故B正确;

C.a、c两点距金原子核的距离相等,则粒子经过a、c两点时电势能相等,动能相等,故C正确;

D.根据粒子散射实验可以估算原子核的大小,不可以估算原子的大小,故D错误。

14.AB

【详解】

A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止,故A符合物理学史;

B.汤姆孙发现了电子,证明了原子可以再分,故B符合物理学史;

C.奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,而麦克斯韦是经典电磁理论的建立者,故C不符合物理学史;

D.法拉第把两个线圈绕在同一个铁环上,在给一个线圈通电或断电的瞬间,发现另一个线圈中也出现了电流,并由此建立了法拉第电磁感应定律,故D不符合物理学史。

故选AB。

15.AB

【详解】

A.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故A正确;

B.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故B正确;

C.将装置放置在接近真空的环境中,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,故C错误;

D.采用金箔的原因是因为金的质量大,延展性好,故D错误。

故选AB。

16.(1)原子核对电子的静电力提供;(2)能看作点电荷

【详解】

(1)电子做匀速圆周运动所需要的向心力是由原子核对电子的静电力提供的;

(2)由于电子离原子核的距离相对较远,故此时电子可以看作点电荷。

17.2.7×10-14 m

【解析】

当α粒子靠近原子核运动时,α粒子的动能转化为电势能,达到最近距离时,动能全部转化为电势能,设α粒子与原子核发生对心碰撞时所能达到的最小距离为d,则,

点睛:本题实际上是估算原子核半径的一种方法,建立物理模型是解题的关键,搞清能量守恒关系,即动能逐渐转化为电势能,从而进行解答.

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子