《父母与孩子之间的爱》课件(22张PPT)2021—2022学年人教版高中语文必修4

文档属性

| 名称 | 《父母与孩子之间的爱》课件(22张PPT)2021—2022学年人教版高中语文必修4 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 408.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-24 18:16:40 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

地震中母亲的遗言

抢救人员发现她的时候,她已经死了,是被垮塌下来的房子压死的,透过那一堆废墟的间隙可以看到她死亡的姿势,双膝跪着,整个上身向前匍匐着,双手扶着地支撑着身体,有些象古人行跪拜礼,只是身体被压的变形了,看上去有些奇怪。

经过一番努力,人们小心地把挡着她的废墟清理开,在她的身体下面躺着她的孩子,包在一个红色带黄花的小被子里,大概有三四个月大,因为母亲身体庇护着,他毫发未伤,抱出来的时候,他还安静地睡着,他熟睡的脸让所有在场的人感到很温暖。

随行的医生过来解开被子准备做些检查,发现有一部手机塞在被子里,医生下意识地看了一下手机屏幕,发现屏幕上是一条已经写好的短信“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住妈妈爱你”,看惯了生离死别的医生却在这一刻落泪了,手机传递着,每个看到短信的人都落泪了。

导入

“望子成龙,望女成凤”是天下每一位父母亲最大的殷切心愿和亘古不变的期盼与热切的希冀。 父母应当以怎样的方式来表达自己对孩子的爱?父母对孩子的爱又是均等的吗?这个题目中包含着太多含义,需要我们不断的探索。

父母与孩子之间的爱

弗罗姆

弗罗姆,美国哲学家、社会学家。主要作品《爱的艺术》,是一部以精神分析方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。他认为爱是一种主动的能力,是可以而且应该学习的。只有学会爱的艺术,才能够爱,并且才能获得别人的爱。

弗罗姆(1900-1980)

作者简介

这篇文章是从美国著名的哲学家、心理学家、社会学家弗罗姆《爱的艺术》中节选出来的。

《爱的艺术》这本书的主要观点和内容:

它阐释了爱并不是一种与人的成熟程度无关的感情,而是一个能力的问题,是一门通过训练自己的纪律、集中和耐心学到手的一门艺术。

资料链接

找出各自然段的观点句,并给课文分段。

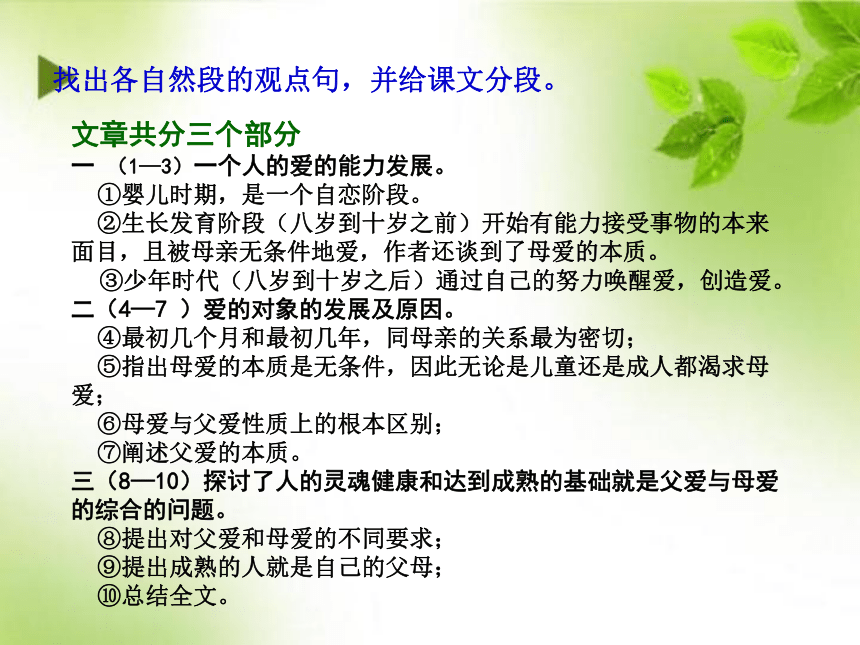

文章共分三个部分

一 (1—3)一个人的爱的能力发展。

①婴儿时期,是一个自恋阶段。

②生长发育阶段(八岁到十岁之前)开始有能力接受事物的本来面目,且被母亲无条件地爱,作者还谈到了母爱的本质。

③少年时代(八岁到十岁之后)通过自己的努力唤醒爱,创造爱。

二(4—7 )爱的对象的发展及原因。

④最初几个月和最初几年,同母亲的关系最为密切;

⑤指出母爱的本质是无条件,因此无论是儿童还是成人都渴求母爱;

⑥母爱与父爱性质上的根本区别;

⑦阐述父爱的本质。

三(8—10)探讨了人的灵魂健康和达到成熟的基础就是父爱与母爱的综合的问题。

⑧提出对父爱和母爱的不同要求;

⑨提出成熟的人就是自己的父母;

⑩总结全文。

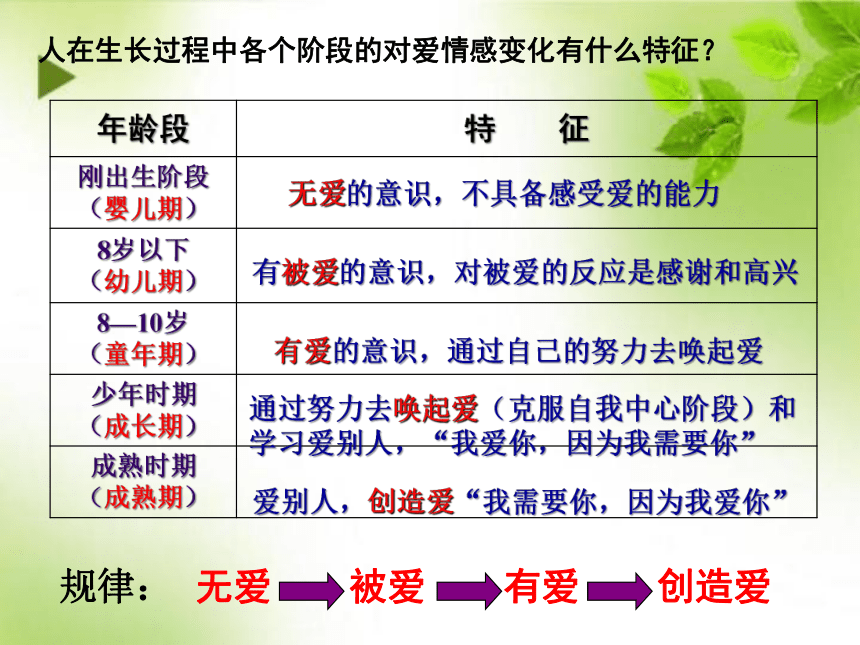

人在生长过程中各个阶段的对爱情感变化有什么特征?

年龄段 特 征

刚出生阶段(婴儿期)

8岁以下 (幼儿期)

8—10岁 (童年期)

少年时期 (成长期)

成熟时期 (成熟期)

无爱 被爱 有爱 创造爱

无爱的意识,不具备感受爱的能力

有被爱的意识,对被爱的反应是感谢和高兴

有爱的意识,通过自己的努力去唤起爱

通过努力去唤起爱(克服自我中心阶段)和学习爱别人,“我爱你,因为我需要你”

爱别人,创造爱“我需要你,因为我爱你”

规律:

1.母爱和父爱的优缺点各是什么?

2.母爱和父爱有何本质区别?

3.母爱和父爱的作用有何不同?

4.一个成熟人需要怎样的爱?

讨论与研究

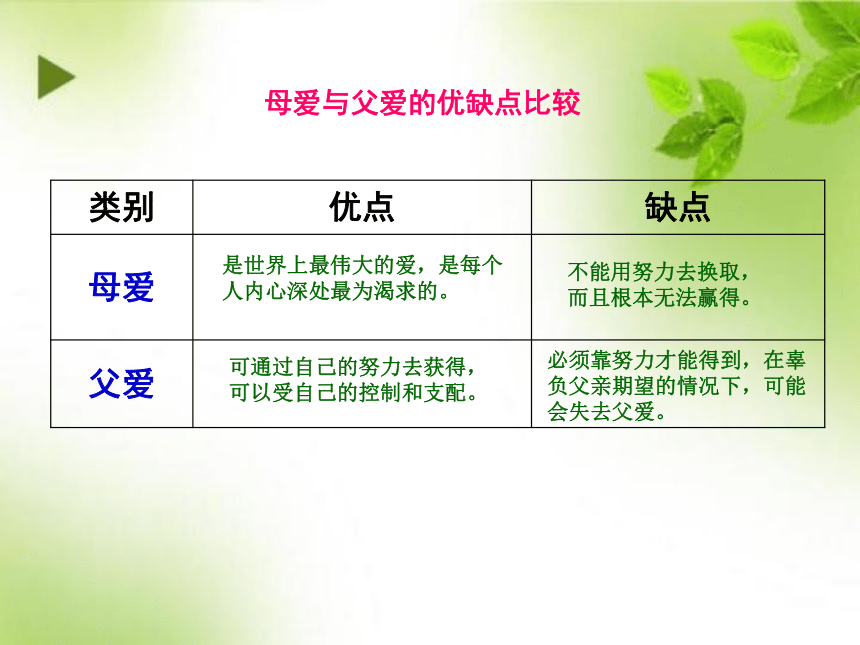

母爱与父爱的优缺点比较

类别 优点 缺点

母爱

父爱

是世界上最伟大的爱,是每个

人内心深处最为渴求的。

不能用努力去换取,

而且根本无法赢得。

可通过自己的努力去获得,可以受自己的控制和支配。

必须靠努力才能得到,在辜负父亲期望的情况下,可能会失去父爱。

母爱与父爱的区别

类别 区别

母爱

父爱

无条件,是祝福、和平,不用为此努力;

自然世界:故乡、大自然、大地、海洋。

有条件,需要努力,顺从是最大的道德;

思想世界:法律、秩序和纪律。

母爱与父爱作用比较

类别 作用

母爱

父爱

母亲从身体和心理上给孩子以爱和关怀,给孩子生活的安全感,温和,独立。

向孩子指出通往世界之路,指导孩子正视将来会遇到的困难,树立孩子挑战生活的自信心,指导孩子生活,理智,自信。

一个成熟人需要怎样的爱?

有母爱的祝福,也有父爱的原则,二者互相补充。

成熟的人不依赖父母提供的世界,而是自己心中拥有两个良知,建立两个形象:把母亲的良知建筑在他自己爱的能力之上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。

独立、温和;自信、理智。前两点来自母亲,后两点来自父亲。

母爱

父爱

自

然

世

界

无

条

件

的

思

想

世

界

有

条

件

的

独立、温和

自信、理智

母爱

父爱

成 熟

“祝福”写出了母亲对孩子的真切关心与爱护,包含有无私的、纯粹的、不求回报的意味。而“和平”一词不仅指出了母亲温柔、平和的特点,而且有一种博大、宽厚的感觉,与下文的“大自然”“大地”“海洋”等词语结合起来,更能写出母爱的深度。

1.母爱是一种祝福,是和平,不需要去赢得它,也不用为此付出努力。句中“祝福”和“和平”是什么意思?

思考与理解

2.文章提到两种爱的原则,一种是“我爱,因为我被人爱” “我爱你,因为我需要你” ;另一种是“我被人爱,因为我爱人” “我需要你,因为我爱你’ 。这两种爱的原则区别是什么?

前一句,“被人爱”是原因,“爱人”是结果。因为被人爱,所以我爱人。以自己为中心,强调先获得再付出,是幼稚孩童式的爱的方式。

后一句,爱人是原因,“被人爱”是结果。因为我爱人所以我被人爱。先付出再获得,是对爱成熟的理解。

童稚的爱是单向的、简单的、自我中心的,而成熟的爱是双向的、相互的,更加复杂,也更加美好。

3.生活中,我们经常会和父母因意见不同而起冲突,争执不下的时候,父母都会摇头叹息道,“你现在还小,等你长大了自然就会明白了”。理所当然的认为“爱”是水到渠成的。作者是否赞成这种观点?

不赞同。作者认为一个成熟的人最终要能达到既是自己的母亲又是自己的父亲的高度,发展父亲的良知(严厉和原则)和母亲的良知(宽容和善良),在内心建立两个形象,达到一种综合的状态,这才算拥有成熟而健康的灵魂。

与父母分离,在他心中同时拥有父亲和母亲两个世界。他独立了,成为了自己的父母。

4.成熟的爱来自于成熟的人生与成熟的灵魂,在文中,作者认为人的心灵世界发展完全的标志是什么?

1.“婴儿感到极度的恐惧”(第1段)

2.“开始知道、开始学会、开始懂得……”“消极体验”(第2段)

3.“他不再依赖于接受爱以及为了赢得爱必须使自己弱小……”(第3段)

4.“同爱的能力发展紧密相关的是爱的对象的发展”父爱(有条件)

5.如何理解“爱是能力问题”?

6. 同是以父母与孩子间的爱为主题,本文与你以前所看过的文章相比,有何特点?

以前的课文形象生动,感情炽烈,多用真实的细节或生动的形象来表现深切的感受,本文要理性的多。

【引导质疑,深入感知】

作者认为:“母爱就其本质来说是无条件的”,这个观点你同意吗?为什么?

作者只是看到了问题的一个方面。不错,母爱是最少明确意识到爱的动机的一种形式。它很少有需要报偿的明显动机。但是,作者忽视了一点,即母亲之所以爱孩子,是因为孩子给他慰藉和希望。这种慰藉和希望虽然通常存在于母亲潜意识中,但它的客观存在往往会使母亲产生“望子成龙”的思想意识,这也是相当数量的母亲所难以超脱的。正是从这个意义上说,母爱并不是完全无条件的。

作者认为,母亲是孩子的“自然世界”,父亲是孩子的“思想世界”。成熟的人就意味着他不是依赖父亲、母亲给他提供的世界,而是自己心中拥有这两个世界。

回想自己成长的道路,是否感受到这两个世界对你的影响?你又该如何为心中拥有这两个世界而努力呢?这两个世界将给你的人生带来什么样的境界呢?

拓展延伸

父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。

可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子望回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说,“我走了;到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说,“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

<<感恩的心>>

地震中母亲的遗言

抢救人员发现她的时候,她已经死了,是被垮塌下来的房子压死的,透过那一堆废墟的间隙可以看到她死亡的姿势,双膝跪着,整个上身向前匍匐着,双手扶着地支撑着身体,有些象古人行跪拜礼,只是身体被压的变形了,看上去有些奇怪。

经过一番努力,人们小心地把挡着她的废墟清理开,在她的身体下面躺着她的孩子,包在一个红色带黄花的小被子里,大概有三四个月大,因为母亲身体庇护着,他毫发未伤,抱出来的时候,他还安静地睡着,他熟睡的脸让所有在场的人感到很温暖。

随行的医生过来解开被子准备做些检查,发现有一部手机塞在被子里,医生下意识地看了一下手机屏幕,发现屏幕上是一条已经写好的短信“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住妈妈爱你”,看惯了生离死别的医生却在这一刻落泪了,手机传递着,每个看到短信的人都落泪了。

导入

“望子成龙,望女成凤”是天下每一位父母亲最大的殷切心愿和亘古不变的期盼与热切的希冀。 父母应当以怎样的方式来表达自己对孩子的爱?父母对孩子的爱又是均等的吗?这个题目中包含着太多含义,需要我们不断的探索。

父母与孩子之间的爱

弗罗姆

弗罗姆,美国哲学家、社会学家。主要作品《爱的艺术》,是一部以精神分析方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。他认为爱是一种主动的能力,是可以而且应该学习的。只有学会爱的艺术,才能够爱,并且才能获得别人的爱。

弗罗姆(1900-1980)

作者简介

这篇文章是从美国著名的哲学家、心理学家、社会学家弗罗姆《爱的艺术》中节选出来的。

《爱的艺术》这本书的主要观点和内容:

它阐释了爱并不是一种与人的成熟程度无关的感情,而是一个能力的问题,是一门通过训练自己的纪律、集中和耐心学到手的一门艺术。

资料链接

找出各自然段的观点句,并给课文分段。

文章共分三个部分

一 (1—3)一个人的爱的能力发展。

①婴儿时期,是一个自恋阶段。

②生长发育阶段(八岁到十岁之前)开始有能力接受事物的本来面目,且被母亲无条件地爱,作者还谈到了母爱的本质。

③少年时代(八岁到十岁之后)通过自己的努力唤醒爱,创造爱。

二(4—7 )爱的对象的发展及原因。

④最初几个月和最初几年,同母亲的关系最为密切;

⑤指出母爱的本质是无条件,因此无论是儿童还是成人都渴求母爱;

⑥母爱与父爱性质上的根本区别;

⑦阐述父爱的本质。

三(8—10)探讨了人的灵魂健康和达到成熟的基础就是父爱与母爱的综合的问题。

⑧提出对父爱和母爱的不同要求;

⑨提出成熟的人就是自己的父母;

⑩总结全文。

人在生长过程中各个阶段的对爱情感变化有什么特征?

年龄段 特 征

刚出生阶段(婴儿期)

8岁以下 (幼儿期)

8—10岁 (童年期)

少年时期 (成长期)

成熟时期 (成熟期)

无爱 被爱 有爱 创造爱

无爱的意识,不具备感受爱的能力

有被爱的意识,对被爱的反应是感谢和高兴

有爱的意识,通过自己的努力去唤起爱

通过努力去唤起爱(克服自我中心阶段)和学习爱别人,“我爱你,因为我需要你”

爱别人,创造爱“我需要你,因为我爱你”

规律:

1.母爱和父爱的优缺点各是什么?

2.母爱和父爱有何本质区别?

3.母爱和父爱的作用有何不同?

4.一个成熟人需要怎样的爱?

讨论与研究

母爱与父爱的优缺点比较

类别 优点 缺点

母爱

父爱

是世界上最伟大的爱,是每个

人内心深处最为渴求的。

不能用努力去换取,

而且根本无法赢得。

可通过自己的努力去获得,可以受自己的控制和支配。

必须靠努力才能得到,在辜负父亲期望的情况下,可能会失去父爱。

母爱与父爱的区别

类别 区别

母爱

父爱

无条件,是祝福、和平,不用为此努力;

自然世界:故乡、大自然、大地、海洋。

有条件,需要努力,顺从是最大的道德;

思想世界:法律、秩序和纪律。

母爱与父爱作用比较

类别 作用

母爱

父爱

母亲从身体和心理上给孩子以爱和关怀,给孩子生活的安全感,温和,独立。

向孩子指出通往世界之路,指导孩子正视将来会遇到的困难,树立孩子挑战生活的自信心,指导孩子生活,理智,自信。

一个成熟人需要怎样的爱?

有母爱的祝福,也有父爱的原则,二者互相补充。

成熟的人不依赖父母提供的世界,而是自己心中拥有两个良知,建立两个形象:把母亲的良知建筑在他自己爱的能力之上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。

独立、温和;自信、理智。前两点来自母亲,后两点来自父亲。

母爱

父爱

自

然

世

界

无

条

件

的

思

想

世

界

有

条

件

的

独立、温和

自信、理智

母爱

父爱

成 熟

“祝福”写出了母亲对孩子的真切关心与爱护,包含有无私的、纯粹的、不求回报的意味。而“和平”一词不仅指出了母亲温柔、平和的特点,而且有一种博大、宽厚的感觉,与下文的“大自然”“大地”“海洋”等词语结合起来,更能写出母爱的深度。

1.母爱是一种祝福,是和平,不需要去赢得它,也不用为此付出努力。句中“祝福”和“和平”是什么意思?

思考与理解

2.文章提到两种爱的原则,一种是“我爱,因为我被人爱” “我爱你,因为我需要你” ;另一种是“我被人爱,因为我爱人” “我需要你,因为我爱你’ 。这两种爱的原则区别是什么?

前一句,“被人爱”是原因,“爱人”是结果。因为被人爱,所以我爱人。以自己为中心,强调先获得再付出,是幼稚孩童式的爱的方式。

后一句,爱人是原因,“被人爱”是结果。因为我爱人所以我被人爱。先付出再获得,是对爱成熟的理解。

童稚的爱是单向的、简单的、自我中心的,而成熟的爱是双向的、相互的,更加复杂,也更加美好。

3.生活中,我们经常会和父母因意见不同而起冲突,争执不下的时候,父母都会摇头叹息道,“你现在还小,等你长大了自然就会明白了”。理所当然的认为“爱”是水到渠成的。作者是否赞成这种观点?

不赞同。作者认为一个成熟的人最终要能达到既是自己的母亲又是自己的父亲的高度,发展父亲的良知(严厉和原则)和母亲的良知(宽容和善良),在内心建立两个形象,达到一种综合的状态,这才算拥有成熟而健康的灵魂。

与父母分离,在他心中同时拥有父亲和母亲两个世界。他独立了,成为了自己的父母。

4.成熟的爱来自于成熟的人生与成熟的灵魂,在文中,作者认为人的心灵世界发展完全的标志是什么?

1.“婴儿感到极度的恐惧”(第1段)

2.“开始知道、开始学会、开始懂得……”“消极体验”(第2段)

3.“他不再依赖于接受爱以及为了赢得爱必须使自己弱小……”(第3段)

4.“同爱的能力发展紧密相关的是爱的对象的发展”父爱(有条件)

5.如何理解“爱是能力问题”?

6. 同是以父母与孩子间的爱为主题,本文与你以前所看过的文章相比,有何特点?

以前的课文形象生动,感情炽烈,多用真实的细节或生动的形象来表现深切的感受,本文要理性的多。

【引导质疑,深入感知】

作者认为:“母爱就其本质来说是无条件的”,这个观点你同意吗?为什么?

作者只是看到了问题的一个方面。不错,母爱是最少明确意识到爱的动机的一种形式。它很少有需要报偿的明显动机。但是,作者忽视了一点,即母亲之所以爱孩子,是因为孩子给他慰藉和希望。这种慰藉和希望虽然通常存在于母亲潜意识中,但它的客观存在往往会使母亲产生“望子成龙”的思想意识,这也是相当数量的母亲所难以超脱的。正是从这个意义上说,母爱并不是完全无条件的。

作者认为,母亲是孩子的“自然世界”,父亲是孩子的“思想世界”。成熟的人就意味着他不是依赖父亲、母亲给他提供的世界,而是自己心中拥有这两个世界。

回想自己成长的道路,是否感受到这两个世界对你的影响?你又该如何为心中拥有这两个世界而努力呢?这两个世界将给你的人生带来什么样的境界呢?

拓展延伸

父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。

可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子望回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说,“我走了;到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说,“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

<<感恩的心>>