第23课 从局部抗战到全面抗战 知识单提纲 —2022高中统编历史一轮复习提纲

文档属性

| 名称 | 第23课 从局部抗战到全面抗战 知识单提纲 —2022高中统编历史一轮复习提纲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 400.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-24 15:16:50 | ||

图片预览

文档简介

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

第23课 从局部抗战到全面抗战

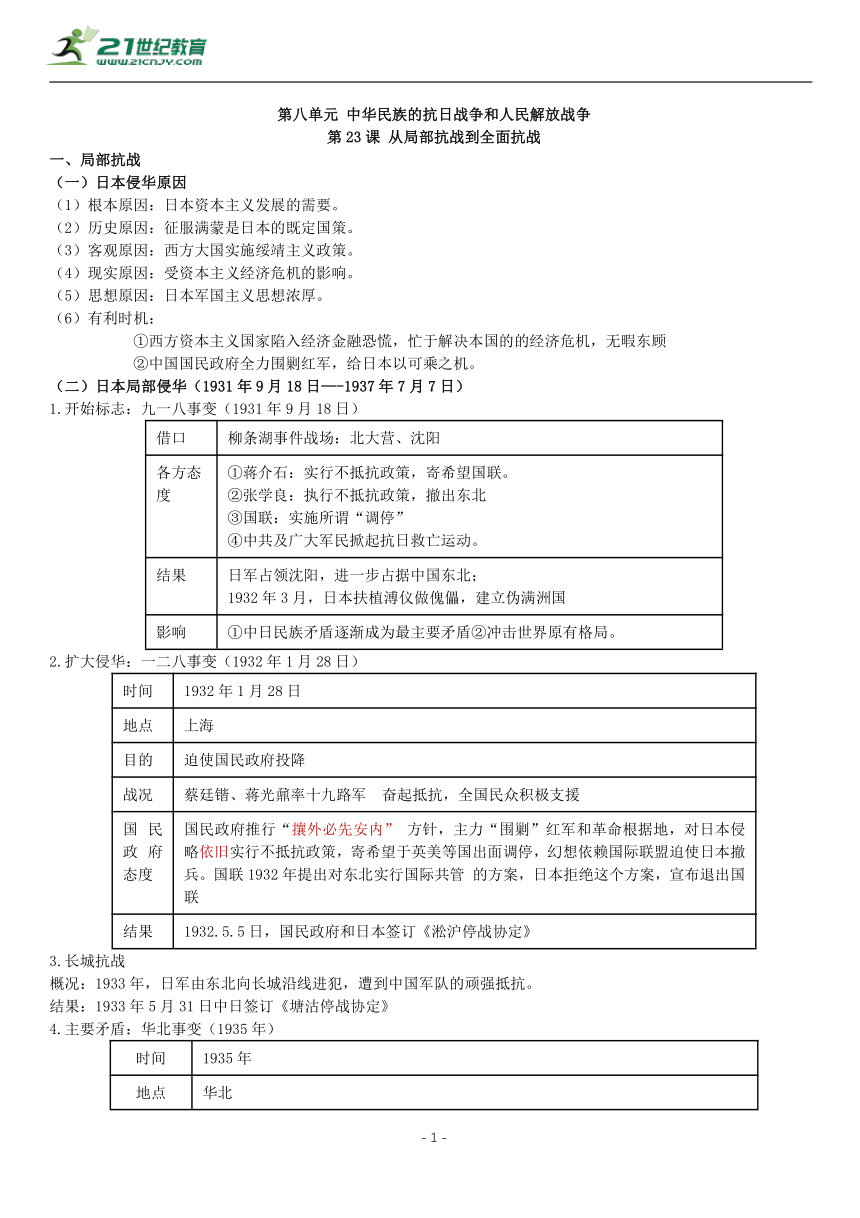

一、局部抗战

(一)日本侵华原因

(1)根本原因:日本资本主义发展的需要。

(2)历史原因:征服满蒙是日本的既定国策。

(3)客观原因:西方大国实施绥靖主义政策。

(4)现实原因:受资本主义经济危机的影响。

(5)思想原因:日本军国主义思想浓厚。

(6)有利时机:

①西方资本主义国家陷入经济金融恐慌,忙于解决本国的的经济危机,无暇东顾

②中国国民政府全力围剿红军,给日本以可乘之机。

(二)日本局部侵华(1931年9月18日—-1937年7月7日)

1.开始标志:九一八事变(1931年9月18日)

借口 柳条湖事件战场:北大营、沈阳

各方态度 ①蒋介石:实行不抵抗政策,寄希望国联。 ②张学良:执行不抵抗政策,撤出东北 ③国联:实施所谓“调停” ④中共及广大军民掀起抗日救亡运动。

结果 日军占领沈阳,进一步占据中国东北; 1932年3月,日本扶植溥仪做傀儡,建立伪满洲国

影响 ①中日民族矛盾逐渐成为最主要矛盾②冲击世界原有格局。

2.扩大侵华:一二八事变(1932年1月28日)

时间 1932年1月28日

地点 上海

目的 迫使国民政府投降

战况 蔡廷锴、蒋光鼐率十九路军 奋起抵抗,全国民众积极支援

国民政府态度 国民政府推行“攘外必先安内” 方针,主力“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略依旧实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停,幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵。国联1932年提出对东北实行国际共管 的方案,日本拒绝这个方案,宣布退出国联

结果 1932.5.5日,国民政府和日本签订《淞沪停战协定》

3.长城抗战

概况:1933年,日军由东北向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。

结果:1933年5月31日中日签订《塘沽停战协定》

4.主要矛盾:华北事变(1935年)

时间 1935年

地点 华北

目的 策动所谓“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图

战况 1935年签定的《何梅协定》:中国军队撤出河北,取缔一切抗日活动,华北危机大大加深

国民政府态度 国民政府采取不抵抗的妥协政策,中华民族面临亡国灭种的危险。

结果 中日民族矛盾上升为主要矛盾

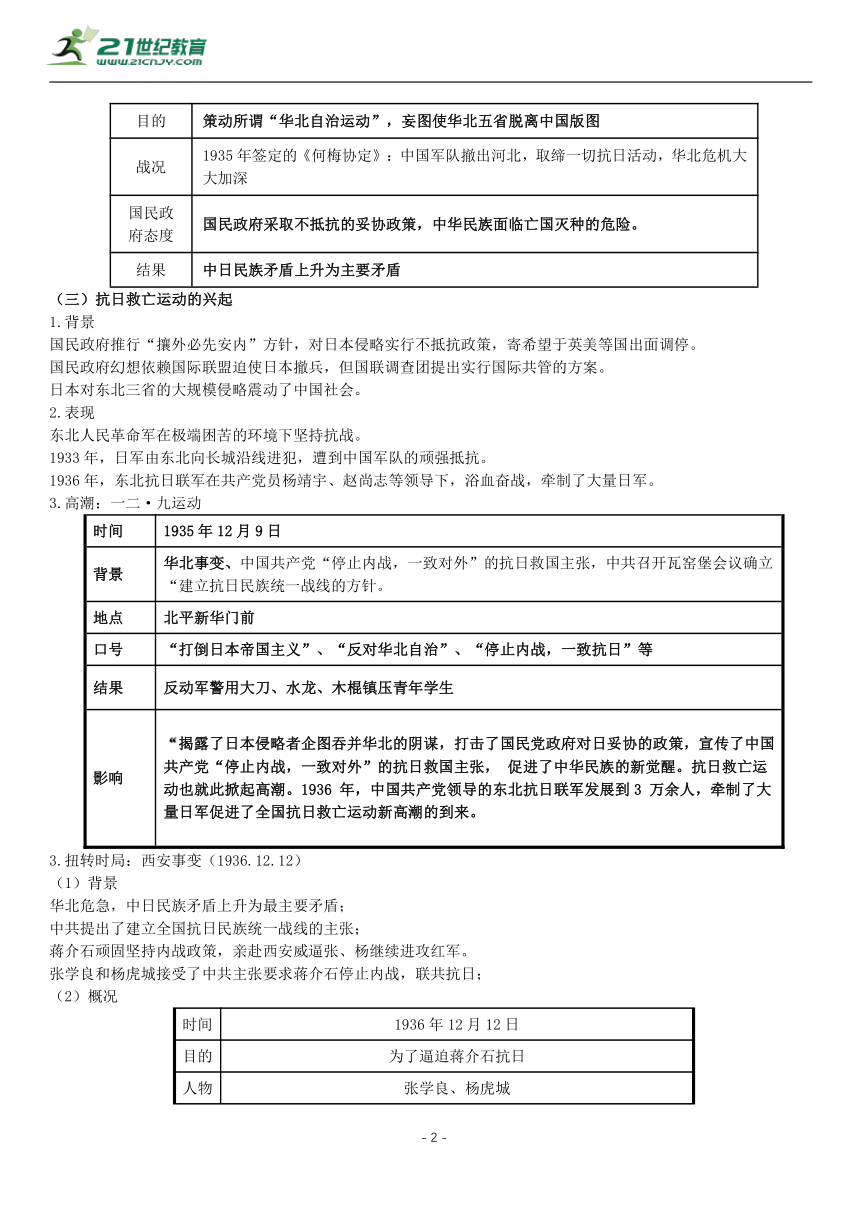

(三)抗日救亡运动的兴起

1.背景

国民政府推行“攘外必先安内”方针,对日本侵略实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停。

国民政府幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵,但国联调查团提出实行国际共管的方案。

日本对东北三省的大规模侵略震动了中国社会。

2.表现

东北人民革命军在极端困苦的环境下坚持抗战。

1933年,日军由东北向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。

1936年,东北抗日联军在共产党员杨靖宇、赵尚志等领导下,浴血奋战,牵制了大量日军。

3.高潮:一二·九运动

时间 1935年12月9日

背景 华北事变、中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张,中共召开瓦窑堡会议确立“建立抗日民族统一战线的方针。

地点 北平新华门前

口号 “打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等

结果 反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

影响 “揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民党政府对日妥协的政策,宣传了中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张, 促进了中华民族的新觉醒。抗日救亡运动也就此掀起高潮。1936 年,中国共产党领导的东北抗日联军发展到3 万余人,牵制了大量日军促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

3.扭转时局:西安事变(1936.12.12)

(1)背景

华北危急,中日民族矛盾上升为最主要矛盾;

中共提出了建立全国抗日民族统一战线的主张;

蒋介石顽固坚持内战政策,亲赴西安威逼张、杨继续进攻红军。

张学良和杨虎城接受了中共主张要求蒋介石停止内战,联共抗日;

(2)概况

时间 1936年12月12日

目的 为了逼迫蒋介石抗日

人物 张学良、杨虎城

经过 张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

(3)西安事变的和平解决

态度 亲日派何应钦 主张武力讨伐张杨,炸平西安,欲置蒋于死地,自己取而代之;

亲英美派宋美龄等 主张与张杨谈判,以和平的方式营救蒋介石;

中国共产党 主张:民族利益高于一切!和平解决

意义 揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。 十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

二、全面抗战的开始

(一)日本全面扩大侵华:七七事变

时 间 1937年7月7日

地 点 北平卢沟桥

原因 蓄谋已久政策,咽喉要道、借口士兵失踪

简单 经过 日军借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军的拒绝,遂向中国守军开火,中国守军奋起抗战。

影 响 标志着中国全民族抗战的开始。

(二)抗日民族统一战线的形成

1.原因:

(1)外因:日本帝国主义的野蛮侵略,使中华民族处于生死存亡的紧要关头,民族矛盾上升为主要矛盾。

(2)内因:

国情的需要。日本的全面侵华使中国处于生死存亡的危急关头,为了民族独立,国共两党联合抗日势在必行。

共产党的努力。中共为了团结国民党联合抗日,先后召开了瓦窑堡会议、和平解决了西安事变、向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。

全国各种抗日力量和有识之士的共同努力和推动。当时国共两党是中国的两大武装力量,摒弃前嫌,联合抗日,共同面对民族危亡,是各界有识之士的共同期待。

2.初步形成:

1935年,中共发表《八一-宣言》,号召“停止内战,一致抗日”;

1935年12月,中共瓦窑堡会议制定建立抗日民族统--战线的策略方针;

一二九运动推动抗日救亡运动的高涨;

1936年西安事变发生并得到和平解决,成为扭转时局的关键。

3.最终形成:

(1)国共双方的态度:

①中共:卢沟桥事变第二天,通电全国,主张全民族实行抗战。

②国民党:中央政治会议上蒋介石发表了准备抗战的讲话。

(2)国共第二次合作的实现:

①提交宣言:“中共向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。

②改编军队:红军主力正式改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军新编第四军。

③最终形成:国民党发表了国共合作抗战宣言,承认中国共产党的合法地位。至此,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。

4.概念

抗日民族统一战线指包括农民、工人、城市小资产阶级和民族资产阶级以及除了汉奸、大地主大资产阶级投降派以外的一切抗日政治力量。

5.意义

(1)抗日民族统一战线成为反抗日本帝国主义侵略的中流砥柱,中国共产党所领导的人民革命力量在抗日战争中得到了空前壮大,成为决定中国政治前途的根本力量。

(2)在抗日民族统一战线的伟大旗帜下,中华民族实现了大团结,共同抵抗日本帝国主义的武装入侵,终于赢得了近代百余年来反对帝国主义侵略的民族解放战争的第一次完全胜利。

(3)中共更加成熟,中共领导的人民革命力量得到空前发展壮大,为夺取新民主主义革命的伟大胜利和建立新中国,奠定了坚实的基础,从而加速了中国人民革命胜利的历史进程。

探究:比较下面两条统一战线的异同,并分析抗日民族统一战线的特点

三、日军的侵华暴行

实行殖民统治 政治上,“以华制华 ” 在占领区扶植傀儡政权。1940年3月,在日本扶植下,汪精卫 在南京成立伪国民政府,并签订大量卖国协定。

文化上,“奴化教育” 摧残民族意识,消灭抗日民主力量

经济上,“以战养战” 对占领区大肆进行野蛮的经济掠夺垄断沦陷区工矿、金融、交通业。实行“粮食统制”,强行“争购”和“配给”,还强迫青壮年到日本和中国东北做苦力。

烧杀抢掠,无恶不作 1937年12月,日军攻陷南京,制造了惨绝人寰的南京大屠杀

“三光”政策

重庆大轰炸

实施细菌战

强征慰安妇

本课要点:

局部抗战:

①日本:1931年九一八事变,占领东北三省,中国局部抗战的开始;1932年一 二八事变:上海的十九路军奋起抵抗;1932年3月扶植清废帝溥仪建立伪满;1933年日军进犯长城沿线;1935年华北事变,策动“华北五省自治运动”。

②国民政府:“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略实行不抵抗政策

③民众:东北人民革命军和东北抗日联军

④爱国学生:1935年“一二·九”运动

⑤中共:1935年,中共在长征途中发表《八一宣言》,主张“停止内战,一致抗日”;1935年12月,在瓦窑堡会议上,中共中央做出建立抗日民族统一战线的决定。

⑥西安事变(1936 年12月):西安事变的和平解决,成为扭转时局的枢纽;促进了中共中央联蒋抗日方针的实现;十年内战的局面基本结束,全国团结抗战的局面初步形成。标志着抗日民族统一战线初步形成。

第23课 从局部抗战到全面抗战

一、局部抗战

(一)日本侵华原因

(1)根本原因:日本资本主义发展的需要。

(2)历史原因:征服满蒙是日本的既定国策。

(3)客观原因:西方大国实施绥靖主义政策。

(4)现实原因:受资本主义经济危机的影响。

(5)思想原因:日本军国主义思想浓厚。

(6)有利时机:

①西方资本主义国家陷入经济金融恐慌,忙于解决本国的的经济危机,无暇东顾

②中国国民政府全力围剿红军,给日本以可乘之机。

(二)日本局部侵华(1931年9月18日—-1937年7月7日)

1.开始标志:九一八事变(1931年9月18日)

借口 柳条湖事件战场:北大营、沈阳

各方态度 ①蒋介石:实行不抵抗政策,寄希望国联。 ②张学良:执行不抵抗政策,撤出东北 ③国联:实施所谓“调停” ④中共及广大军民掀起抗日救亡运动。

结果 日军占领沈阳,进一步占据中国东北; 1932年3月,日本扶植溥仪做傀儡,建立伪满洲国

影响 ①中日民族矛盾逐渐成为最主要矛盾②冲击世界原有格局。

2.扩大侵华:一二八事变(1932年1月28日)

时间 1932年1月28日

地点 上海

目的 迫使国民政府投降

战况 蔡廷锴、蒋光鼐率十九路军 奋起抵抗,全国民众积极支援

国民政府态度 国民政府推行“攘外必先安内” 方针,主力“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略依旧实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停,幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵。国联1932年提出对东北实行国际共管 的方案,日本拒绝这个方案,宣布退出国联

结果 1932.5.5日,国民政府和日本签订《淞沪停战协定》

3.长城抗战

概况:1933年,日军由东北向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。

结果:1933年5月31日中日签订《塘沽停战协定》

4.主要矛盾:华北事变(1935年)

时间 1935年

地点 华北

目的 策动所谓“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图

战况 1935年签定的《何梅协定》:中国军队撤出河北,取缔一切抗日活动,华北危机大大加深

国民政府态度 国民政府采取不抵抗的妥协政策,中华民族面临亡国灭种的危险。

结果 中日民族矛盾上升为主要矛盾

(三)抗日救亡运动的兴起

1.背景

国民政府推行“攘外必先安内”方针,对日本侵略实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停。

国民政府幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵,但国联调查团提出实行国际共管的方案。

日本对东北三省的大规模侵略震动了中国社会。

2.表现

东北人民革命军在极端困苦的环境下坚持抗战。

1933年,日军由东北向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。

1936年,东北抗日联军在共产党员杨靖宇、赵尚志等领导下,浴血奋战,牵制了大量日军。

3.高潮:一二·九运动

时间 1935年12月9日

背景 华北事变、中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张,中共召开瓦窑堡会议确立“建立抗日民族统一战线的方针。

地点 北平新华门前

口号 “打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等

结果 反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

影响 “揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民党政府对日妥协的政策,宣传了中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张, 促进了中华民族的新觉醒。抗日救亡运动也就此掀起高潮。1936 年,中国共产党领导的东北抗日联军发展到3 万余人,牵制了大量日军促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

3.扭转时局:西安事变(1936.12.12)

(1)背景

华北危急,中日民族矛盾上升为最主要矛盾;

中共提出了建立全国抗日民族统一战线的主张;

蒋介石顽固坚持内战政策,亲赴西安威逼张、杨继续进攻红军。

张学良和杨虎城接受了中共主张要求蒋介石停止内战,联共抗日;

(2)概况

时间 1936年12月12日

目的 为了逼迫蒋介石抗日

人物 张学良、杨虎城

经过 张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

(3)西安事变的和平解决

态度 亲日派何应钦 主张武力讨伐张杨,炸平西安,欲置蒋于死地,自己取而代之;

亲英美派宋美龄等 主张与张杨谈判,以和平的方式营救蒋介石;

中国共产党 主张:民族利益高于一切!和平解决

意义 揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。 十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

二、全面抗战的开始

(一)日本全面扩大侵华:七七事变

时 间 1937年7月7日

地 点 北平卢沟桥

原因 蓄谋已久政策,咽喉要道、借口士兵失踪

简单 经过 日军借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军的拒绝,遂向中国守军开火,中国守军奋起抗战。

影 响 标志着中国全民族抗战的开始。

(二)抗日民族统一战线的形成

1.原因:

(1)外因:日本帝国主义的野蛮侵略,使中华民族处于生死存亡的紧要关头,民族矛盾上升为主要矛盾。

(2)内因:

国情的需要。日本的全面侵华使中国处于生死存亡的危急关头,为了民族独立,国共两党联合抗日势在必行。

共产党的努力。中共为了团结国民党联合抗日,先后召开了瓦窑堡会议、和平解决了西安事变、向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。

全国各种抗日力量和有识之士的共同努力和推动。当时国共两党是中国的两大武装力量,摒弃前嫌,联合抗日,共同面对民族危亡,是各界有识之士的共同期待。

2.初步形成:

1935年,中共发表《八一-宣言》,号召“停止内战,一致抗日”;

1935年12月,中共瓦窑堡会议制定建立抗日民族统--战线的策略方针;

一二九运动推动抗日救亡运动的高涨;

1936年西安事变发生并得到和平解决,成为扭转时局的关键。

3.最终形成:

(1)国共双方的态度:

①中共:卢沟桥事变第二天,通电全国,主张全民族实行抗战。

②国民党:中央政治会议上蒋介石发表了准备抗战的讲话。

(2)国共第二次合作的实现:

①提交宣言:“中共向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。

②改编军队:红军主力正式改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军新编第四军。

③最终形成:国民党发表了国共合作抗战宣言,承认中国共产党的合法地位。至此,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。

4.概念

抗日民族统一战线指包括农民、工人、城市小资产阶级和民族资产阶级以及除了汉奸、大地主大资产阶级投降派以外的一切抗日政治力量。

5.意义

(1)抗日民族统一战线成为反抗日本帝国主义侵略的中流砥柱,中国共产党所领导的人民革命力量在抗日战争中得到了空前壮大,成为决定中国政治前途的根本力量。

(2)在抗日民族统一战线的伟大旗帜下,中华民族实现了大团结,共同抵抗日本帝国主义的武装入侵,终于赢得了近代百余年来反对帝国主义侵略的民族解放战争的第一次完全胜利。

(3)中共更加成熟,中共领导的人民革命力量得到空前发展壮大,为夺取新民主主义革命的伟大胜利和建立新中国,奠定了坚实的基础,从而加速了中国人民革命胜利的历史进程。

探究:比较下面两条统一战线的异同,并分析抗日民族统一战线的特点

三、日军的侵华暴行

实行殖民统治 政治上,“以华制华 ” 在占领区扶植傀儡政权。1940年3月,在日本扶植下,汪精卫 在南京成立伪国民政府,并签订大量卖国协定。

文化上,“奴化教育” 摧残民族意识,消灭抗日民主力量

经济上,“以战养战” 对占领区大肆进行野蛮的经济掠夺垄断沦陷区工矿、金融、交通业。实行“粮食统制”,强行“争购”和“配给”,还强迫青壮年到日本和中国东北做苦力。

烧杀抢掠,无恶不作 1937年12月,日军攻陷南京,制造了惨绝人寰的南京大屠杀

“三光”政策

重庆大轰炸

实施细菌战

强征慰安妇

本课要点:

局部抗战:

①日本:1931年九一八事变,占领东北三省,中国局部抗战的开始;1932年一 二八事变:上海的十九路军奋起抵抗;1932年3月扶植清废帝溥仪建立伪满;1933年日军进犯长城沿线;1935年华北事变,策动“华北五省自治运动”。

②国民政府:“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略实行不抵抗政策

③民众:东北人民革命军和东北抗日联军

④爱国学生:1935年“一二·九”运动

⑤中共:1935年,中共在长征途中发表《八一宣言》,主张“停止内战,一致抗日”;1935年12月,在瓦窑堡会议上,中共中央做出建立抗日民族统一战线的决定。

⑥西安事变(1936 年12月):西安事变的和平解决,成为扭转时局的枢纽;促进了中共中央联蒋抗日方针的实现;十年内战的局面基本结束,全国团结抗战的局面初步形成。标志着抗日民族统一战线初步形成。

同课章节目录