【备战中考】语文分类专项复习6——记叙文阅读综合考查【知识梳理+典型例题】(含答案)

文档属性

| 名称 | 【备战中考】语文分类专项复习6——记叙文阅读综合考查【知识梳理+典型例题】(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 69.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-24 17:41:33 | ||

图片预览

文档简介

函谷关纷纷发

中考语文分类专项复习

记叙文阅读综合考查

(

知识梳理

)

【记叙文阅读步骤】

1、阅读全文,全面感知:速读文章,对文章内容有一个整体把握。

2、浏览考题:粗略了解考察内容。

3、再读文章:与题目相关的内容仔细阅读

4、解决问题:找准答题区域,注意关键句、主旨句、抒情议论段。

5、对考题做进一步审视,并对所做答案进行认定、补充。

(

典型例题

)

【题一】

用生命诠释“仁者寿”

任春魁

①提到自己的长寿秘诀,严仁英教授笑盈盈地说:“就8个字,能吃能睡,没心没肺。”而和她相处了几十年的学生、同事和朋友们,在严仁英教授90寿辰的纪念册封底上只写了3个大字:仁者寿。严仁英教授的“仁”到底包含怎样的含义呢

②在北医妇幼医院的一间办公室里,我见到了95岁的严仁英教授。老人背不驼,腰不弯,牙没掉,每周还上两个半天的班。这让人不由得想对她的健康长寿秘诀探个究竟。

③严仁英的祖父严修是前清翰林,却不保守,他是中国近代教育的先驱,曾先后创办了严氏女子学堂、保姆讲习所(相当于幼儿师范)、蒙养院(幼儿园)、南开中学、南开大学。因为祖父的开明,严仁英和家里的姐妹们没有人裹脚。但是,放了足,祖父对她们的教育却没有放开,亲自编写了《教女歌》,让女孩子们学唱:“女儿家要柔顺,跟着娘听教训;姐妹们须和美,莫怄气莫拌嘴;女儿家要早起,一起来就梳洗;父母前问早安,他二人也喜欢……”在严家,女孩子们也要和男孩子们一样上学,从小接受教育。严仁英在90寿辰时写的回忆文章里说,严格的学校教育和家庭教育使她“养成了顺从、宽容、乐观、知足和勤俭的习惯和心态”。而这些习惯和心态,让她受益终身。

④严仁英中学毕业后考上了清华大学生物系,但她想学医。于是,她找来协和医科大学预科的教材自学,三年后考了进去。她的老师里有著名的妇产科专家林巧稚。林大夫高超的医术和高尚的医德,使严仁英下决心把妇产科学作为自己终生钻研的领域,她心中和顺而善良的仁义种子由此萌芽长大。

⑤严仁英教授的“仁”,是“仁厚”的仁,不管是对人、对事,她都包容而宽厚。纯粹西医出身的她,对于中医并不排斥。中国科学院生物物理所研究员祝总骧按照我国中医理论编写了“321经络锻炼法”,严教授80多岁开始学,并坚持练。练了“321经络锻炼法”,她发现自己的安眠药很少服了,兜里的速效救心丸也很少动了,心脏频发的期外收缩不见了,她的空腹血糖恢复正常,尿糖消失,血压平稳,上街购物也不用半路上歇一会儿,可以一口气走到家了。她积极地向别人推荐“321经络锻炼法”:“请先放弃‘中医不科学’的成见,相信实践是检验真理的唯一标准,承认老祖先传下来的经络学说是科学的。”

⑥“文革”中,严仁英教授被贬到产科病房当卫生员,还少不了戴高帽,挨批斗。宽厚的她并不把逆境看得多么可怕,在她的理解中,批斗她的人是因为“他们认为那是对的”,所以她也并不怨恨那些人。当时她正患有甲状腺亢进,但是她干什么都不糊弄,和其他卫生员打成一片,把厕所打扫得干干净净。做了卫生员的工作,她还不忘反省自己,说自己从前当主任,怎么就没想到卫生员的工作这么辛苦,这么脏,应该多给他们点衣服,补助什么的。把打扫卫生的工作做好了,还交了很多朋友,严教授反而“没觉得有多大的痛苦”。包容而宽容的她,也因此得到大家的爱戴。1979年,北京大学医学院第一附属医院民主评选院长,德高望重的严仁英教授以全票当选。

⑦1964年,严教授刚到北大医院工作的时候,产科收治的患者要么濒危,产科难产率特别高;要么来就诊的是子宫颈癌症患者,常已是晚期,特别是农村妇女。而这时,医生的作用已经很小了。面对患者垂危却无可奈何,这使慈善博爱的严教授心痛不已。她要到基层去,到农村去,把“一个对一个”变成“一个对一群”,把对患者的爱放大,再放大。上世纪80年代初,严教授在北京郊区进行围产保健试点研究并在全国推广,使围产儿的死亡率由1988年的15.13‰降低到1997年的10.93‰。严教授也因此被誉为“中国围产保健之母”。

⑧人们往往把保健、健康和个人的情感等精神因素分开,其实,“善、怒、忧、思、悲、恐、惊”七情失调,是很多疾病的根源。严教授的事迹充分体现了博爱和仁义,这是她健康长寿的秘诀;而仁者寿,是被无数事实证明了的真理。

(有删改)

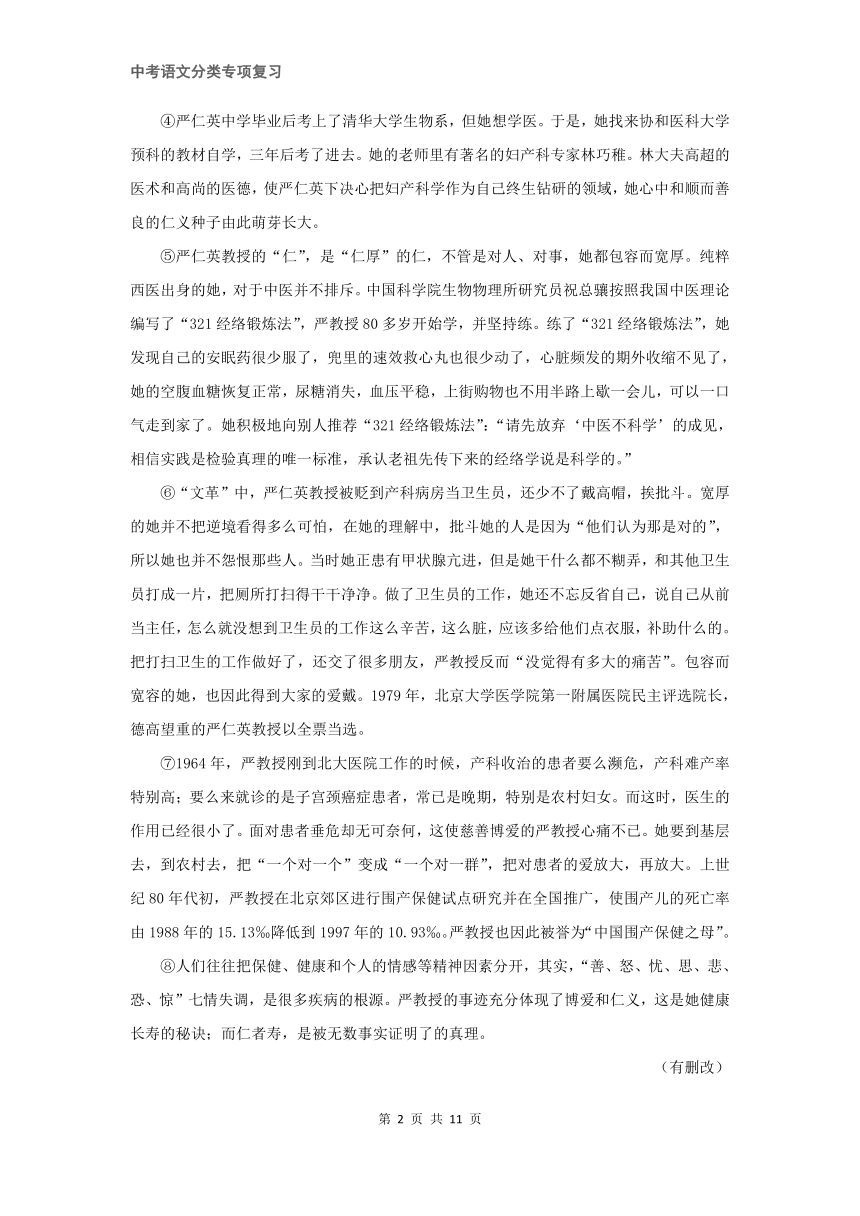

15.文章⑤—⑦段记叙了严仁英教授的三件事,从不同侧面诠释了严教授“仁”的含义。阅读⑤—⑦段,填写表格。(4分)

主要内容 “仁”的含义

第一件事 ① ②

第二件事 ③ 宽厚

第三件事 到农村去建立围产保健试点 ④

16.阅读第②段画线句子,结合文章内容,揣摩作者“探个究竟”的原因和内容。(4分)

①“探个究竟”的原因:

②“探个究竟”的内容:

17.文章寄寓了作者丰富的情感,就其中你感触最深的一点,结合文章谈谈你的理解。(不超过150字)(6分)

答:

【参考答案】

15.(4分)答案示例:

①不排斥中医,坚持练了“321经络锻炼法”。 ②包容

③作卫生员时反省自己,体贴别人。 ④博爱

16.(4分)答案示例:

①作者见95岁的严教授背不驼,腰不弯,牙没掉,每周还上两个半天班,感到好奇。

②作者想了解严仁英教授怎样用生命诠释“仁者寿”。

17.(6分)答案示例:

本文表达了作者对严教授丰富的情感,由一开始的好奇,发展到理解和感动,最后上升到佩服和赞美。如写严教授在“文革”中被贬当卫生员,但她并不怨恨别人,不但把打扫工作做好了,还交了很多朋友,以全票当选了院长这件事,赞美了严教授的包容和宽容,表达了对严教授的爱戴。

【题二】

荷包蛋

①在田野里画水彩写生,画完时夕阳斜铺过来,各种植物的气息氤氲入鼻,身心大畅。携着画具,慢慢往我书房所在的村子移步。四周全是绿野,忽见百米外大片藕田一侧,有间小砖房,坡顶上的烟囱逸出白烟,便朝那里拐去。小屋里是位五十来岁的藕农,我边喝他递来的热茶,边跟他聊天。

②他从南方来,承包了这百亩湿地,不仅种藕,还种茭白,经济效益很好。我去时他已烧好饭准备吃,大钵的白米饭上盖浇着清炒藕丁茭白,闻着好馋!他问我要不要吃一碗,我说买一碗吧。他说卖是不卖的,信得过就吃。他给我舀了一碗,又到锅上去煎荷包蛋。我说这菜已经很香,何必再煎蛋?他说藕和茭白吃腻了,只有荷包蛋百吃不厌,你不来我也还是要煎的。他把煎好的蛋往我那碗盖浇好菜的饭上一搁,真像一只荷包,热腾腾,滋滋响,被蛋白裹住的蛋黄微微跳动着,仿佛是他把自己那一颗好客的心,揣在荷包里,奉献给我了。

③鸡蛋是全球性食物,到处都有人煎蛋吃,但是,荷包蛋这个称谓,似乎只是我们中国才有。出国访问时,吃过典型的西式早餐,一份煎蛋端上来,蛋白铺得很开,蛋黄跟没受过火似地裸露着,完全产生不了荷包的联想,吃起来感到半生不熟。记得小时候看母亲煎蛋,总要用锅铲把边上已经凝固的蛋白,轻轻往当中卷铺过来,把蛋黄裹上;后来自己成家立业,煎蛋时也这样处理。记得我头一回离家住校读书,临行前母亲往我的榨菜肉丝面上,又搁了一个热乎乎的荷包蛋,咬开那蛋白形成的“荷包”,里面的蛋黄刚好脱生,不过嫩,更不老硬,那味道真是妙极了!还记得我头一回出国访问归来,妻子也是煎荷包蛋给我吃,吃着那香喷喷的荷包蛋,回国回家的感觉,浓酽到眼睛发热。有一回在饭馆,我非要点他们菜单上没有的荷包蛋,人家服务态度很好,给我端上来了,但一看吓了一跳,油汪汪的,不像荷包倒像个拳头。也不能怪人家,荷包蛋原是家里小锅小灶的产物,它满溢着太平岁月里小康生活中的温馨亲情,那是所谓仕宦情、商海情都绝对不可与之相比的。

④藕农兄弟跟我说,他儿子去年考上了本省的大学,前些时暑假里还来这里帮他。他也是常煎荷包蛋给儿子吃,儿子说这荷包蛋真香死人了。我说:“等你儿子有了成就,在这边买栋别墅,把你老伴也从家乡接来,你们住小楼,坐小车到处玩,那可就苦尽甘来啦!”他挑起蛋头:“苦?现在我真是一点不觉得苦!我冬天回去,春尽过来,我在这边做自己喜欢做的事,过自己喜欢过的日子,煎自己喜欢的荷包蛋吃,我觉得成了活神仙呢!儿子以后就是成了你说的那样,我也不想去沾他的光,他能知道我心里喜欢什么才叫真孝顺!”

⑤从藕农兄弟那小屋道谢出来,消化着那美味的荷包蛋盖浇饭,漫步在田野里,晚风爱抚着我整个身心,西边绿野尽头晚霞裹护着落日,恰似一份足够天下百姓共享的荷包蛋,引出我缕缕不绝的感悟。莫道藕农不起眼,人微言深耐寻味。小康胜大富,难得是怡然。试问熙熙攘攘人世中,有几多能心怀对平凡的敬畏,对纯情的依恋?

(有改动)

16.阅读文章第②~③段,说出“荷包蛋”承载了哪些情意。(4分)

答:

17.作者为什么写西式煎蛋和饭馆里的荷包蛋?请从写法和目的两个方面加以分析。(4分)

答:

18.文章第⑤段,作者为什么说“人微言深耐寻味”?请结合文章内容,谈谈你的理解。(150字以内)(7分)

答:

【参考答案】

16.答案要点:

①藕农的好客之情

②家人的温馨亲情

(共4分。每点2分)

17. 答案要点:

①写法:对比(衬托)

②目的:突出家里的“荷包蛋”不但形美味美,还蕴含着亲人的浓浓情意。

(共4分。写法2分,目的2分)

18.答案示例:

“人微”是因为他是一位不起眼的平凡藕农,他简单的话语“做自己喜欢做的事,过自己喜欢过的日子,煎自己喜欢的荷包蛋吃,我觉得成了活神仙呢”中蕴含着对幸福生活的独到感受:做自己喜欢的就是幸福。这也引发了作者对幸福的思考:其实,生活的甜就在于平凡简单的追求与纯真质朴的情感之中。

(共7分。“人物身份”2分,“话语及理解”2分,“作者的感悟”2分,“语言表达”1分)

【题三】

时间怎样地行走

迟子建

①墙上的挂钟,曾是我童年最爱的一道风景。我对它有一种说不出的崇拜,因为它掌管着时间,我们的作息似乎都受着它的支配。

②到了指定的时间,我们得起床上学,我们得做课间操,我们得被父母吆喝着去睡觉。虽然说有的时候我们还没睡够不想起床,在户外的月光下还没有戏耍够不想回屋睡觉,却都必须因为时间的关系而听从父母的吩咐。他们理直气壮呵斥我们的话与挂钟息息相关:“都几点了,还不起床!”要么就是:“都几点了,还在外面疯玩,快睡觉去!”这时候,我觉得挂钟就是一个拿着烟袋锅磕着我们脑门的狠心的老头,又凶又倔,真想把它给掀翻在地,让它永远不能再行走。在我的想像中,时间就是一个看不见形影的家长,严厉而古板。

③我那时天真地以为时间是被一双神秘的大手给放在挂钟里的,从来不认为那是机械的产物。它每时每刻地行走着,走得不慌不忙,气定神凝。不会因为贪恋窗外鸟语花香的美景而放慢脚步,也不会因为北风肆虐、大雪纷飞而加快脚步。它的脚是世界上最能禁得起诱惑的脚,从来都是循着固定的轨迹行走。

④我上初中以后,手表就比较普及了。我看见时间躲在一个小小的圆盘里,在我们手腕上跳舞。它跳得静悄悄的,不像墙上的挂钟,行进得那么清脆悦耳,“滴答——滴答——”的声音不绝于耳。手表里的时间给我一种鬼鬼祟祟的感觉,从这里走出来的时间因为没有声色,而少了几分气势。这样的时间仿佛也没了威严,不值得尊重。所以明明到了上课时间,我还会磨蹭一两分钟再进教室,手表里的时间也就因此显得有些落寞。

⑤后来,生活变得丰富多彩了,时间栖身的地方就多了。项链坠可以隐藏着时间,让时间和心脏一起跳动;台历上镶嵌着时间,时间和日子交相辉映;至于计算机和手提电话,只要我们一打开它们,率先映入眼帘的就有时间。时间如繁星一样到处闪烁着,它越来越多,也就越来越显得匆匆了。

⑥十几年前的一天,我在北京第一次发现了时间的痕迹。我在梳头时发现了一根白发,它在清晨的曙光中像一道明丽的雪线一样刺痛了我的眼睛。我知道时间其实一直悄悄地躲在我的头发里行走,只不过它这一次露出了痕迹而已。我还看见,时间在母亲的口腔里行走,她的牙齿脱落得越来越多。我明白时间让花朵绽放的时候,也会让人的眼角绽放出花朵——鱼尾纹。时间让一棵青春的小树越来越枝繁叶茂,让车轮的辐条越来越沾染上锈迹,让一座老屋逐渐地驼了背。时间还会变戏法,它能让一个活生生的人瞬间消失在他们曾为之辛勤劳作过的土地上,我的祖父、外祖父和父亲,就让时间给无声地接走了,再也看不到他们的脚印,只能在清冷的梦中见到他们依稀的身影。他们不在了,可时间还在,它总是持之以恒、激情澎湃地行走着——在我们看不到的角落,在我们不经意走过的地方,在日月星辰中,在梦中。

⑦我终于明白挂钟上的时间和手表里的时间只是时间的一个表象而已,它存在于更丰富的日常生活中——在涨了又枯的河流中,在小孩子戏耍的笑声中,在花开花落中,在候鸟的一次次迁徙中,在我们岁岁不同的脸庞中,在桌子椅子不断新添的划痕中,在一个人的声音由清脆而变得沙哑的过程中,在一场接着一场去了又来的寒冷和飞雪中。只要我们在行走,时间就会行走。我们和时间是一对伴侣,相依相偎着,不朽的它会在我们不知不觉间,引领着我们一直走到地老天荒。

(选自《迟子建散文》浙江文艺出版社2009年版,有改动)

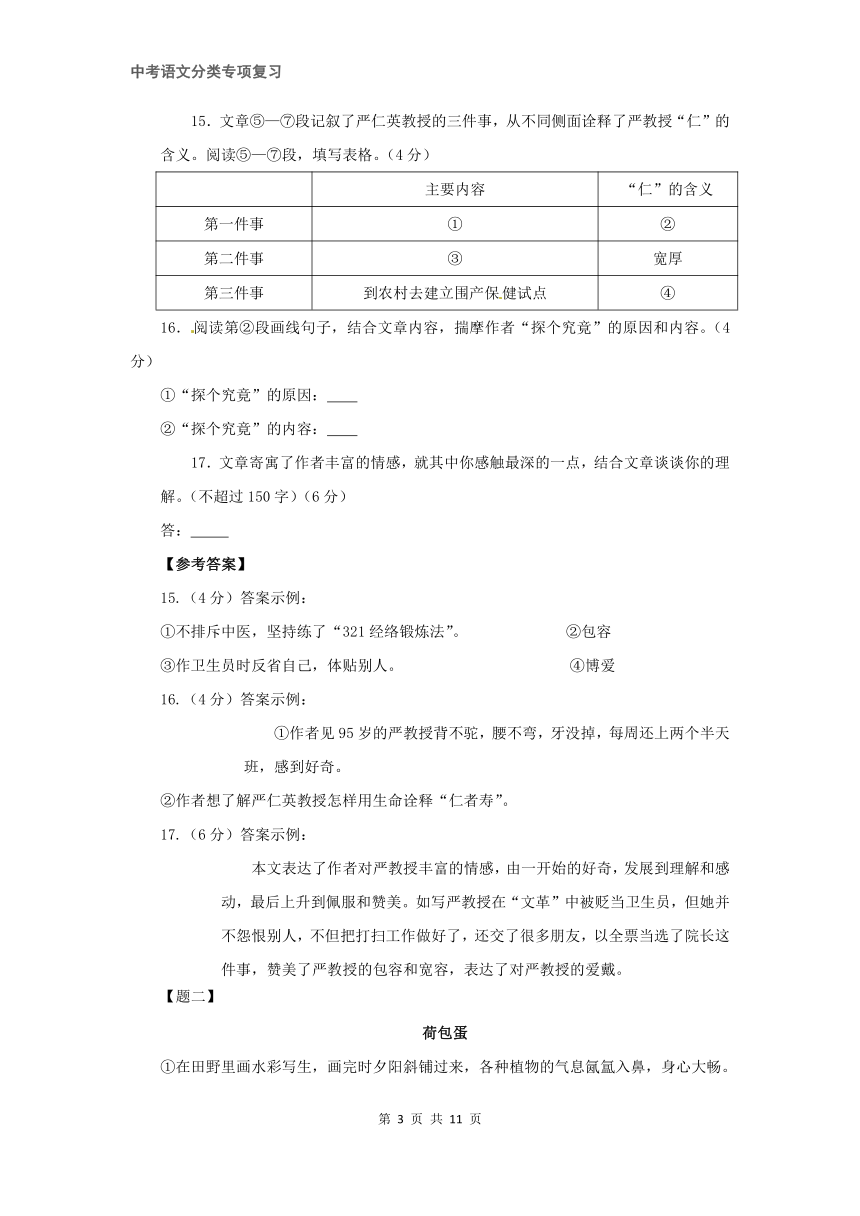

15.作者写出在人生的不同时期,时间不同的栖身之处,以及时间带给她的不同感受。阅读文章,填写表格。(4分)

人生的不同时期 时间的栖身之处 时间带给作者的感受

童年 挂钟

上了初中以后 手表 ②

后来 各种能显示时间的器物 ③

十几年前到现在 ④ 时间永伴身边

16.联系上下文,分析第⑥段划线句中“刺痛”的原因有哪些。(4分)

答:

17.结合文章第⑥⑦两段简要分析作者是如何把抽象的时间写得真切可感的。并模仿作者的写法,写出在你的生活中时间是如何行走的。(不超过150字)(7分)

答:

【参考答案】

15.答案示例:①严厉而古板 ②鬼鬼祟祟,没了威严,不值得尊重

③越来越显得匆匆 ④存在于更丰富的日常生活中

评分标准:共4分。共4点,每点1分。

16.答案示例:我从第一次发现的白发中感到时光飞逝,人生苦短。

评分标准:共4分。“白发”(或“时间一直悄悄地躲在我的头发里行走,这一次露出了痕迹”)2分,“感到时光飞逝,人生苦短”2分。

17.分析示例1:作者写时间“躲在我的头发里行走”,“在母亲的口腔里行走”,“会变戏法”……用了拟人的修辞方法,表现出时间无处不在而又形色匆匆的特点,将抽象的时间写得生动形象,具体可感。

分析示例2:作者从视觉角度写时间,“在母亲的口腔里行走,她的牙齿脱落得越来越多”,“让一棵青春的小树越来越枝繁叶茂,让车轮的辐条越来越沾染上锈迹,让一座老屋逐渐地驼了背”,写出了时间悄无声息而又处处留痕的特点,将抽象的时间清晰地展现在读者眼前。

仿写示例1:我的时间行走在上学的公交车里,行走在上课的铃声里,行走在课后的作业里。

仿写示例2:我的时间在开了又关了的校门中,在长了又短了的校服中,在哭了又笑了的脸庞中。

评分标准:共7分。分析4分。用具体事物表现抽象时间的写法,2分;结合第⑥⑦两段,2分。(例子如超出第⑥⑦两段内容,扣1分。)仿写2分。内容结合学生生活,1分;写法与原文一致,1分。语言表达1分。

【题四】

两棵树的守望

①一粒树种被埋在瓦罐下已有些时日了,在昏昏沉沉中,她忽然听到一声很轻微的爆裂声,她一下子被同类的这种声音鼓舞了,开始没日没夜地试着冲出黑暗。她的努力没有白费,在这个春天即将结束的时候,她终于咬破了瓦罐的一丝缝隙,顶出了一片嫩黄的叶子。

②好不容易探出头来的她还没来得及站稳脚跟,就开始迫不及待地寻找先她破土的那粒种子。她发现他就在离她不远的院子里,已有半米多高了,而自己却被压在一堵高墙下。

③为了往上长,她拼命地吮吸着阳光和雨露,不管雷雨大作还是狂风肆虐,她都挺直腰杆努力向上。尽管瓦罐刺破了她的脚掌,墙壁划伤了她的肌肤,她都心无旁骛。冬天到来的时候,她终于长到半米高了,但他却早已越过墙头,任她怎么努力也够不着他一根细微的枝条。

④这个冬天似乎特别漫长,她常常在朔风中抖动着细细的枝条向他招手。他却根本没有发现她对他的仰慕。既然牵不到他的手,那就缠绕住他的根须吧。于是,她竭尽全力将根须向他的方向爬去,全然不顾瓦片的锋利和墙壁的挤压。当春天到来的时候,她细小的根须终于接触到了他的根须。

⑤一股轻轻切切的缠绕终于使他注意到了她的存在,他这才发现她和她满身的伤痕。他把自己有力的根须小心地从那些伤口绕过去,再将她密密地包裹起来。

⑥春去春又来,他的枝叶已覆盖了半个院子,他已能傲视整个院子里所有的花草树木了。望着他伟岸挺拔的身躯,再看看自己尚嫌弱小的身躯,似乎永远也无法达到和他并肩的高度。她有些灰心也有些胆怯了。他仿佛看穿了她的心事,根须更有力地攀紧她。她被他有力的筋骨提携着,一点一点地变高变粗。现在,她也能越过高高的墙头,和他一起倾听微风的呢喃,细数天上的白云了。

⑦那是一个狂风大作的深夜,风狞笑着一次次向她发起进攻,每一次摇动都会使她的肌肤与石墙摩擦并留下道道伤痕,根部更是撕裂般的疼痛。为了减轻她的痛苦,他的身子尽量向她倾斜,像老鹰保护自己的雏儿一样把所有的枝条伸展开,全力遮住向她席卷而来的风暴,他的条条根须像一根根细小的绷带,将她密密麻麻地缠绕起来;数不清的根须你缠我,我绕你,已分不清谁是谁——在暴风雨面前,他们已融为一体。

⑧斗转星移。一个月华如水的秋夜,她感到自己的身体鼓胀得有些莫名其妙。继而,她抑制不住内心的狂跳而颤抖了:等待了多年的那个心愿终于就要实现了!纷纷扬扬的米粒般的花苞铺天盖地洒满了她的树冠。第二天,整座院子飘满了优雅的清香,他一下子被这少有的奇香唤醒了,他要叫醒她,和她一块分享这份美好。但是他呆住了:她正以前所未有的美丽向他微笑,她身上的每一朵细小的花瓣里都灌满了这醉人的甜香。

⑨他默默地注视着她,为她的美丽,为她的绽放而感动。只有他知道,为了这一天,她付出了多大的痛苦和代价,那些斑斑驳驳的伤痕就是最好的证明。

⑩天大亮的时候,大院里的人们都惊叹起来:“这棵桂树真是奇怪,一夜之间花儿全开了。”听到人们赞美她,他的叶子舞得更响了。

⑾第二天,一些人推倒了院墙,比比划划地来到他们跟前:“这棵桂树的花可真香啊,就留下吧,把白杨刨了。”随着镐头的深入,他们盘根错节的根须裸露在人们面前,任人们怎么分都分不开。“真是奇怪,两棵树的根长在一起了。”很多人在小声嘀咕。人们哪里知道:为了能彼此拥有,他们经过十多年的努力才成为现在这个样子,每一镐下去,都是在挖他们的心呀!

⑿在白杨倒下的一刹那,所有的桂花纷纷坠地,洋洋洒洒地仿佛下了一场桂花雨。过了没几天,人们发现:桂树死了,倾斜着倒在白杨残余的树干上……

15.作者在文中主要描写了“两棵树的守望”,请你阅读①—⑨段,填写表格。(5分)

情境 行为、变化

① 破土而出

被忽视 ②

③ ④

被注视、被欣赏 ⑤

16.文章第⑩段作者写道:“听到人们赞美她,他的叶子舞得更响了”,请结合文章内容说说为什么“他的叶子舞得更响了”。(3分)

答:

17.文章第⑿段画线句对桂树的描写生动感人,试简要分析。(7分)

答:

【参考答案】

15.答案示例:

①被鼓舞

②努力生长(伸展根须)

③被发现,被保护

④变粗变高

⑤美丽绽放(绽放鲜花)。

(共5分。每空1分)

16.答案示例:

为桂树走出了风风雨雨的日子获得今天的成功而自豪;为桂树的美丽绽放而感动;为人们对桂树的赞许(认可)而骄傲。

(共3分。每个要点1分)

17.答案示例:

这句话运用了比喻的修辞方法,形象生动地展现了桂树以满树的桂花祭奠白杨,来寄托哀思的凄美情景。其中,“一刹那”“所有的”“坠”等词语体现了桂树在白杨倒下的瞬间内心极度的悲伤和随白杨同死的决绝。桂树把白杨作为一生追寻的目标,因此桂树甘愿用生命追随这份爱的守望,表现了桂花树令人肃然起敬的守望之情。

(共7分。分析3分,情感2分,语言表达2分)

:

中考语文分类专项复习

记叙文阅读综合考查

(

知识梳理

)

【记叙文阅读步骤】

1、阅读全文,全面感知:速读文章,对文章内容有一个整体把握。

2、浏览考题:粗略了解考察内容。

3、再读文章:与题目相关的内容仔细阅读

4、解决问题:找准答题区域,注意关键句、主旨句、抒情议论段。

5、对考题做进一步审视,并对所做答案进行认定、补充。

(

典型例题

)

【题一】

用生命诠释“仁者寿”

任春魁

①提到自己的长寿秘诀,严仁英教授笑盈盈地说:“就8个字,能吃能睡,没心没肺。”而和她相处了几十年的学生、同事和朋友们,在严仁英教授90寿辰的纪念册封底上只写了3个大字:仁者寿。严仁英教授的“仁”到底包含怎样的含义呢

②在北医妇幼医院的一间办公室里,我见到了95岁的严仁英教授。老人背不驼,腰不弯,牙没掉,每周还上两个半天的班。这让人不由得想对她的健康长寿秘诀探个究竟。

③严仁英的祖父严修是前清翰林,却不保守,他是中国近代教育的先驱,曾先后创办了严氏女子学堂、保姆讲习所(相当于幼儿师范)、蒙养院(幼儿园)、南开中学、南开大学。因为祖父的开明,严仁英和家里的姐妹们没有人裹脚。但是,放了足,祖父对她们的教育却没有放开,亲自编写了《教女歌》,让女孩子们学唱:“女儿家要柔顺,跟着娘听教训;姐妹们须和美,莫怄气莫拌嘴;女儿家要早起,一起来就梳洗;父母前问早安,他二人也喜欢……”在严家,女孩子们也要和男孩子们一样上学,从小接受教育。严仁英在90寿辰时写的回忆文章里说,严格的学校教育和家庭教育使她“养成了顺从、宽容、乐观、知足和勤俭的习惯和心态”。而这些习惯和心态,让她受益终身。

④严仁英中学毕业后考上了清华大学生物系,但她想学医。于是,她找来协和医科大学预科的教材自学,三年后考了进去。她的老师里有著名的妇产科专家林巧稚。林大夫高超的医术和高尚的医德,使严仁英下决心把妇产科学作为自己终生钻研的领域,她心中和顺而善良的仁义种子由此萌芽长大。

⑤严仁英教授的“仁”,是“仁厚”的仁,不管是对人、对事,她都包容而宽厚。纯粹西医出身的她,对于中医并不排斥。中国科学院生物物理所研究员祝总骧按照我国中医理论编写了“321经络锻炼法”,严教授80多岁开始学,并坚持练。练了“321经络锻炼法”,她发现自己的安眠药很少服了,兜里的速效救心丸也很少动了,心脏频发的期外收缩不见了,她的空腹血糖恢复正常,尿糖消失,血压平稳,上街购物也不用半路上歇一会儿,可以一口气走到家了。她积极地向别人推荐“321经络锻炼法”:“请先放弃‘中医不科学’的成见,相信实践是检验真理的唯一标准,承认老祖先传下来的经络学说是科学的。”

⑥“文革”中,严仁英教授被贬到产科病房当卫生员,还少不了戴高帽,挨批斗。宽厚的她并不把逆境看得多么可怕,在她的理解中,批斗她的人是因为“他们认为那是对的”,所以她也并不怨恨那些人。当时她正患有甲状腺亢进,但是她干什么都不糊弄,和其他卫生员打成一片,把厕所打扫得干干净净。做了卫生员的工作,她还不忘反省自己,说自己从前当主任,怎么就没想到卫生员的工作这么辛苦,这么脏,应该多给他们点衣服,补助什么的。把打扫卫生的工作做好了,还交了很多朋友,严教授反而“没觉得有多大的痛苦”。包容而宽容的她,也因此得到大家的爱戴。1979年,北京大学医学院第一附属医院民主评选院长,德高望重的严仁英教授以全票当选。

⑦1964年,严教授刚到北大医院工作的时候,产科收治的患者要么濒危,产科难产率特别高;要么来就诊的是子宫颈癌症患者,常已是晚期,特别是农村妇女。而这时,医生的作用已经很小了。面对患者垂危却无可奈何,这使慈善博爱的严教授心痛不已。她要到基层去,到农村去,把“一个对一个”变成“一个对一群”,把对患者的爱放大,再放大。上世纪80年代初,严教授在北京郊区进行围产保健试点研究并在全国推广,使围产儿的死亡率由1988年的15.13‰降低到1997年的10.93‰。严教授也因此被誉为“中国围产保健之母”。

⑧人们往往把保健、健康和个人的情感等精神因素分开,其实,“善、怒、忧、思、悲、恐、惊”七情失调,是很多疾病的根源。严教授的事迹充分体现了博爱和仁义,这是她健康长寿的秘诀;而仁者寿,是被无数事实证明了的真理。

(有删改)

15.文章⑤—⑦段记叙了严仁英教授的三件事,从不同侧面诠释了严教授“仁”的含义。阅读⑤—⑦段,填写表格。(4分)

主要内容 “仁”的含义

第一件事 ① ②

第二件事 ③ 宽厚

第三件事 到农村去建立围产保健试点 ④

16.阅读第②段画线句子,结合文章内容,揣摩作者“探个究竟”的原因和内容。(4分)

①“探个究竟”的原因:

②“探个究竟”的内容:

17.文章寄寓了作者丰富的情感,就其中你感触最深的一点,结合文章谈谈你的理解。(不超过150字)(6分)

答:

【参考答案】

15.(4分)答案示例:

①不排斥中医,坚持练了“321经络锻炼法”。 ②包容

③作卫生员时反省自己,体贴别人。 ④博爱

16.(4分)答案示例:

①作者见95岁的严教授背不驼,腰不弯,牙没掉,每周还上两个半天班,感到好奇。

②作者想了解严仁英教授怎样用生命诠释“仁者寿”。

17.(6分)答案示例:

本文表达了作者对严教授丰富的情感,由一开始的好奇,发展到理解和感动,最后上升到佩服和赞美。如写严教授在“文革”中被贬当卫生员,但她并不怨恨别人,不但把打扫工作做好了,还交了很多朋友,以全票当选了院长这件事,赞美了严教授的包容和宽容,表达了对严教授的爱戴。

【题二】

荷包蛋

①在田野里画水彩写生,画完时夕阳斜铺过来,各种植物的气息氤氲入鼻,身心大畅。携着画具,慢慢往我书房所在的村子移步。四周全是绿野,忽见百米外大片藕田一侧,有间小砖房,坡顶上的烟囱逸出白烟,便朝那里拐去。小屋里是位五十来岁的藕农,我边喝他递来的热茶,边跟他聊天。

②他从南方来,承包了这百亩湿地,不仅种藕,还种茭白,经济效益很好。我去时他已烧好饭准备吃,大钵的白米饭上盖浇着清炒藕丁茭白,闻着好馋!他问我要不要吃一碗,我说买一碗吧。他说卖是不卖的,信得过就吃。他给我舀了一碗,又到锅上去煎荷包蛋。我说这菜已经很香,何必再煎蛋?他说藕和茭白吃腻了,只有荷包蛋百吃不厌,你不来我也还是要煎的。他把煎好的蛋往我那碗盖浇好菜的饭上一搁,真像一只荷包,热腾腾,滋滋响,被蛋白裹住的蛋黄微微跳动着,仿佛是他把自己那一颗好客的心,揣在荷包里,奉献给我了。

③鸡蛋是全球性食物,到处都有人煎蛋吃,但是,荷包蛋这个称谓,似乎只是我们中国才有。出国访问时,吃过典型的西式早餐,一份煎蛋端上来,蛋白铺得很开,蛋黄跟没受过火似地裸露着,完全产生不了荷包的联想,吃起来感到半生不熟。记得小时候看母亲煎蛋,总要用锅铲把边上已经凝固的蛋白,轻轻往当中卷铺过来,把蛋黄裹上;后来自己成家立业,煎蛋时也这样处理。记得我头一回离家住校读书,临行前母亲往我的榨菜肉丝面上,又搁了一个热乎乎的荷包蛋,咬开那蛋白形成的“荷包”,里面的蛋黄刚好脱生,不过嫩,更不老硬,那味道真是妙极了!还记得我头一回出国访问归来,妻子也是煎荷包蛋给我吃,吃着那香喷喷的荷包蛋,回国回家的感觉,浓酽到眼睛发热。有一回在饭馆,我非要点他们菜单上没有的荷包蛋,人家服务态度很好,给我端上来了,但一看吓了一跳,油汪汪的,不像荷包倒像个拳头。也不能怪人家,荷包蛋原是家里小锅小灶的产物,它满溢着太平岁月里小康生活中的温馨亲情,那是所谓仕宦情、商海情都绝对不可与之相比的。

④藕农兄弟跟我说,他儿子去年考上了本省的大学,前些时暑假里还来这里帮他。他也是常煎荷包蛋给儿子吃,儿子说这荷包蛋真香死人了。我说:“等你儿子有了成就,在这边买栋别墅,把你老伴也从家乡接来,你们住小楼,坐小车到处玩,那可就苦尽甘来啦!”他挑起蛋头:“苦?现在我真是一点不觉得苦!我冬天回去,春尽过来,我在这边做自己喜欢做的事,过自己喜欢过的日子,煎自己喜欢的荷包蛋吃,我觉得成了活神仙呢!儿子以后就是成了你说的那样,我也不想去沾他的光,他能知道我心里喜欢什么才叫真孝顺!”

⑤从藕农兄弟那小屋道谢出来,消化着那美味的荷包蛋盖浇饭,漫步在田野里,晚风爱抚着我整个身心,西边绿野尽头晚霞裹护着落日,恰似一份足够天下百姓共享的荷包蛋,引出我缕缕不绝的感悟。莫道藕农不起眼,人微言深耐寻味。小康胜大富,难得是怡然。试问熙熙攘攘人世中,有几多能心怀对平凡的敬畏,对纯情的依恋?

(有改动)

16.阅读文章第②~③段,说出“荷包蛋”承载了哪些情意。(4分)

答:

17.作者为什么写西式煎蛋和饭馆里的荷包蛋?请从写法和目的两个方面加以分析。(4分)

答:

18.文章第⑤段,作者为什么说“人微言深耐寻味”?请结合文章内容,谈谈你的理解。(150字以内)(7分)

答:

【参考答案】

16.答案要点:

①藕农的好客之情

②家人的温馨亲情

(共4分。每点2分)

17. 答案要点:

①写法:对比(衬托)

②目的:突出家里的“荷包蛋”不但形美味美,还蕴含着亲人的浓浓情意。

(共4分。写法2分,目的2分)

18.答案示例:

“人微”是因为他是一位不起眼的平凡藕农,他简单的话语“做自己喜欢做的事,过自己喜欢过的日子,煎自己喜欢的荷包蛋吃,我觉得成了活神仙呢”中蕴含着对幸福生活的独到感受:做自己喜欢的就是幸福。这也引发了作者对幸福的思考:其实,生活的甜就在于平凡简单的追求与纯真质朴的情感之中。

(共7分。“人物身份”2分,“话语及理解”2分,“作者的感悟”2分,“语言表达”1分)

【题三】

时间怎样地行走

迟子建

①墙上的挂钟,曾是我童年最爱的一道风景。我对它有一种说不出的崇拜,因为它掌管着时间,我们的作息似乎都受着它的支配。

②到了指定的时间,我们得起床上学,我们得做课间操,我们得被父母吆喝着去睡觉。虽然说有的时候我们还没睡够不想起床,在户外的月光下还没有戏耍够不想回屋睡觉,却都必须因为时间的关系而听从父母的吩咐。他们理直气壮呵斥我们的话与挂钟息息相关:“都几点了,还不起床!”要么就是:“都几点了,还在外面疯玩,快睡觉去!”这时候,我觉得挂钟就是一个拿着烟袋锅磕着我们脑门的狠心的老头,又凶又倔,真想把它给掀翻在地,让它永远不能再行走。在我的想像中,时间就是一个看不见形影的家长,严厉而古板。

③我那时天真地以为时间是被一双神秘的大手给放在挂钟里的,从来不认为那是机械的产物。它每时每刻地行走着,走得不慌不忙,气定神凝。不会因为贪恋窗外鸟语花香的美景而放慢脚步,也不会因为北风肆虐、大雪纷飞而加快脚步。它的脚是世界上最能禁得起诱惑的脚,从来都是循着固定的轨迹行走。

④我上初中以后,手表就比较普及了。我看见时间躲在一个小小的圆盘里,在我们手腕上跳舞。它跳得静悄悄的,不像墙上的挂钟,行进得那么清脆悦耳,“滴答——滴答——”的声音不绝于耳。手表里的时间给我一种鬼鬼祟祟的感觉,从这里走出来的时间因为没有声色,而少了几分气势。这样的时间仿佛也没了威严,不值得尊重。所以明明到了上课时间,我还会磨蹭一两分钟再进教室,手表里的时间也就因此显得有些落寞。

⑤后来,生活变得丰富多彩了,时间栖身的地方就多了。项链坠可以隐藏着时间,让时间和心脏一起跳动;台历上镶嵌着时间,时间和日子交相辉映;至于计算机和手提电话,只要我们一打开它们,率先映入眼帘的就有时间。时间如繁星一样到处闪烁着,它越来越多,也就越来越显得匆匆了。

⑥十几年前的一天,我在北京第一次发现了时间的痕迹。我在梳头时发现了一根白发,它在清晨的曙光中像一道明丽的雪线一样刺痛了我的眼睛。我知道时间其实一直悄悄地躲在我的头发里行走,只不过它这一次露出了痕迹而已。我还看见,时间在母亲的口腔里行走,她的牙齿脱落得越来越多。我明白时间让花朵绽放的时候,也会让人的眼角绽放出花朵——鱼尾纹。时间让一棵青春的小树越来越枝繁叶茂,让车轮的辐条越来越沾染上锈迹,让一座老屋逐渐地驼了背。时间还会变戏法,它能让一个活生生的人瞬间消失在他们曾为之辛勤劳作过的土地上,我的祖父、外祖父和父亲,就让时间给无声地接走了,再也看不到他们的脚印,只能在清冷的梦中见到他们依稀的身影。他们不在了,可时间还在,它总是持之以恒、激情澎湃地行走着——在我们看不到的角落,在我们不经意走过的地方,在日月星辰中,在梦中。

⑦我终于明白挂钟上的时间和手表里的时间只是时间的一个表象而已,它存在于更丰富的日常生活中——在涨了又枯的河流中,在小孩子戏耍的笑声中,在花开花落中,在候鸟的一次次迁徙中,在我们岁岁不同的脸庞中,在桌子椅子不断新添的划痕中,在一个人的声音由清脆而变得沙哑的过程中,在一场接着一场去了又来的寒冷和飞雪中。只要我们在行走,时间就会行走。我们和时间是一对伴侣,相依相偎着,不朽的它会在我们不知不觉间,引领着我们一直走到地老天荒。

(选自《迟子建散文》浙江文艺出版社2009年版,有改动)

15.作者写出在人生的不同时期,时间不同的栖身之处,以及时间带给她的不同感受。阅读文章,填写表格。(4分)

人生的不同时期 时间的栖身之处 时间带给作者的感受

童年 挂钟

上了初中以后 手表 ②

后来 各种能显示时间的器物 ③

十几年前到现在 ④ 时间永伴身边

16.联系上下文,分析第⑥段划线句中“刺痛”的原因有哪些。(4分)

答:

17.结合文章第⑥⑦两段简要分析作者是如何把抽象的时间写得真切可感的。并模仿作者的写法,写出在你的生活中时间是如何行走的。(不超过150字)(7分)

答:

【参考答案】

15.答案示例:①严厉而古板 ②鬼鬼祟祟,没了威严,不值得尊重

③越来越显得匆匆 ④存在于更丰富的日常生活中

评分标准:共4分。共4点,每点1分。

16.答案示例:我从第一次发现的白发中感到时光飞逝,人生苦短。

评分标准:共4分。“白发”(或“时间一直悄悄地躲在我的头发里行走,这一次露出了痕迹”)2分,“感到时光飞逝,人生苦短”2分。

17.分析示例1:作者写时间“躲在我的头发里行走”,“在母亲的口腔里行走”,“会变戏法”……用了拟人的修辞方法,表现出时间无处不在而又形色匆匆的特点,将抽象的时间写得生动形象,具体可感。

分析示例2:作者从视觉角度写时间,“在母亲的口腔里行走,她的牙齿脱落得越来越多”,“让一棵青春的小树越来越枝繁叶茂,让车轮的辐条越来越沾染上锈迹,让一座老屋逐渐地驼了背”,写出了时间悄无声息而又处处留痕的特点,将抽象的时间清晰地展现在读者眼前。

仿写示例1:我的时间行走在上学的公交车里,行走在上课的铃声里,行走在课后的作业里。

仿写示例2:我的时间在开了又关了的校门中,在长了又短了的校服中,在哭了又笑了的脸庞中。

评分标准:共7分。分析4分。用具体事物表现抽象时间的写法,2分;结合第⑥⑦两段,2分。(例子如超出第⑥⑦两段内容,扣1分。)仿写2分。内容结合学生生活,1分;写法与原文一致,1分。语言表达1分。

【题四】

两棵树的守望

①一粒树种被埋在瓦罐下已有些时日了,在昏昏沉沉中,她忽然听到一声很轻微的爆裂声,她一下子被同类的这种声音鼓舞了,开始没日没夜地试着冲出黑暗。她的努力没有白费,在这个春天即将结束的时候,她终于咬破了瓦罐的一丝缝隙,顶出了一片嫩黄的叶子。

②好不容易探出头来的她还没来得及站稳脚跟,就开始迫不及待地寻找先她破土的那粒种子。她发现他就在离她不远的院子里,已有半米多高了,而自己却被压在一堵高墙下。

③为了往上长,她拼命地吮吸着阳光和雨露,不管雷雨大作还是狂风肆虐,她都挺直腰杆努力向上。尽管瓦罐刺破了她的脚掌,墙壁划伤了她的肌肤,她都心无旁骛。冬天到来的时候,她终于长到半米高了,但他却早已越过墙头,任她怎么努力也够不着他一根细微的枝条。

④这个冬天似乎特别漫长,她常常在朔风中抖动着细细的枝条向他招手。他却根本没有发现她对他的仰慕。既然牵不到他的手,那就缠绕住他的根须吧。于是,她竭尽全力将根须向他的方向爬去,全然不顾瓦片的锋利和墙壁的挤压。当春天到来的时候,她细小的根须终于接触到了他的根须。

⑤一股轻轻切切的缠绕终于使他注意到了她的存在,他这才发现她和她满身的伤痕。他把自己有力的根须小心地从那些伤口绕过去,再将她密密地包裹起来。

⑥春去春又来,他的枝叶已覆盖了半个院子,他已能傲视整个院子里所有的花草树木了。望着他伟岸挺拔的身躯,再看看自己尚嫌弱小的身躯,似乎永远也无法达到和他并肩的高度。她有些灰心也有些胆怯了。他仿佛看穿了她的心事,根须更有力地攀紧她。她被他有力的筋骨提携着,一点一点地变高变粗。现在,她也能越过高高的墙头,和他一起倾听微风的呢喃,细数天上的白云了。

⑦那是一个狂风大作的深夜,风狞笑着一次次向她发起进攻,每一次摇动都会使她的肌肤与石墙摩擦并留下道道伤痕,根部更是撕裂般的疼痛。为了减轻她的痛苦,他的身子尽量向她倾斜,像老鹰保护自己的雏儿一样把所有的枝条伸展开,全力遮住向她席卷而来的风暴,他的条条根须像一根根细小的绷带,将她密密麻麻地缠绕起来;数不清的根须你缠我,我绕你,已分不清谁是谁——在暴风雨面前,他们已融为一体。

⑧斗转星移。一个月华如水的秋夜,她感到自己的身体鼓胀得有些莫名其妙。继而,她抑制不住内心的狂跳而颤抖了:等待了多年的那个心愿终于就要实现了!纷纷扬扬的米粒般的花苞铺天盖地洒满了她的树冠。第二天,整座院子飘满了优雅的清香,他一下子被这少有的奇香唤醒了,他要叫醒她,和她一块分享这份美好。但是他呆住了:她正以前所未有的美丽向他微笑,她身上的每一朵细小的花瓣里都灌满了这醉人的甜香。

⑨他默默地注视着她,为她的美丽,为她的绽放而感动。只有他知道,为了这一天,她付出了多大的痛苦和代价,那些斑斑驳驳的伤痕就是最好的证明。

⑩天大亮的时候,大院里的人们都惊叹起来:“这棵桂树真是奇怪,一夜之间花儿全开了。”听到人们赞美她,他的叶子舞得更响了。

⑾第二天,一些人推倒了院墙,比比划划地来到他们跟前:“这棵桂树的花可真香啊,就留下吧,把白杨刨了。”随着镐头的深入,他们盘根错节的根须裸露在人们面前,任人们怎么分都分不开。“真是奇怪,两棵树的根长在一起了。”很多人在小声嘀咕。人们哪里知道:为了能彼此拥有,他们经过十多年的努力才成为现在这个样子,每一镐下去,都是在挖他们的心呀!

⑿在白杨倒下的一刹那,所有的桂花纷纷坠地,洋洋洒洒地仿佛下了一场桂花雨。过了没几天,人们发现:桂树死了,倾斜着倒在白杨残余的树干上……

15.作者在文中主要描写了“两棵树的守望”,请你阅读①—⑨段,填写表格。(5分)

情境 行为、变化

① 破土而出

被忽视 ②

③ ④

被注视、被欣赏 ⑤

16.文章第⑩段作者写道:“听到人们赞美她,他的叶子舞得更响了”,请结合文章内容说说为什么“他的叶子舞得更响了”。(3分)

答:

17.文章第⑿段画线句对桂树的描写生动感人,试简要分析。(7分)

答:

【参考答案】

15.答案示例:

①被鼓舞

②努力生长(伸展根须)

③被发现,被保护

④变粗变高

⑤美丽绽放(绽放鲜花)。

(共5分。每空1分)

16.答案示例:

为桂树走出了风风雨雨的日子获得今天的成功而自豪;为桂树的美丽绽放而感动;为人们对桂树的赞许(认可)而骄傲。

(共3分。每个要点1分)

17.答案示例:

这句话运用了比喻的修辞方法,形象生动地展现了桂树以满树的桂花祭奠白杨,来寄托哀思的凄美情景。其中,“一刹那”“所有的”“坠”等词语体现了桂树在白杨倒下的瞬间内心极度的悲伤和随白杨同死的决绝。桂树把白杨作为一生追寻的目标,因此桂树甘愿用生命追随这份爱的守望,表现了桂花树令人肃然起敬的守望之情。

(共7分。分析3分,情感2分,语言表达2分)

: