7.2 万有引力定律-说课课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.2 万有引力定律-说课课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-01 16:47:49 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

7.2 万有引力定律说课

§7.2 万有引力定律 说课

7.2 万有引力定律说课

说 课 环

节

一、课标要求

二、 核心素

养

三、教材分析

四、 学情分析

五、 教法学法

六、教学过程

7.2 万有引力定律说课

一、 课标要

求

通过史实,了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定 律。认识发现万有引力定律的重要意义。

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

构建任何物体间都存在引 力的物理观念,能科学描述 与万有引力定律相关的运动 和相互作用观 .

二、核心素养

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

通过构建匀速圆周运动模型

,推导太阳与行星间的引力 公式,体会逻辑推理在物理 学中的重要性 .

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

经历探究万有引力定律发现 的过程,培养学生的模型建 构能力和科学推理能力;利 用“月地检验”培养学生的 科学论证能力 .

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

通过认识万有引力定律发现的 重要意义,体会科学家们实事 求是、坚持真理、勇于创新的 科学精神 , 落实立德树人的根 本任务。

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

三、 教材分析

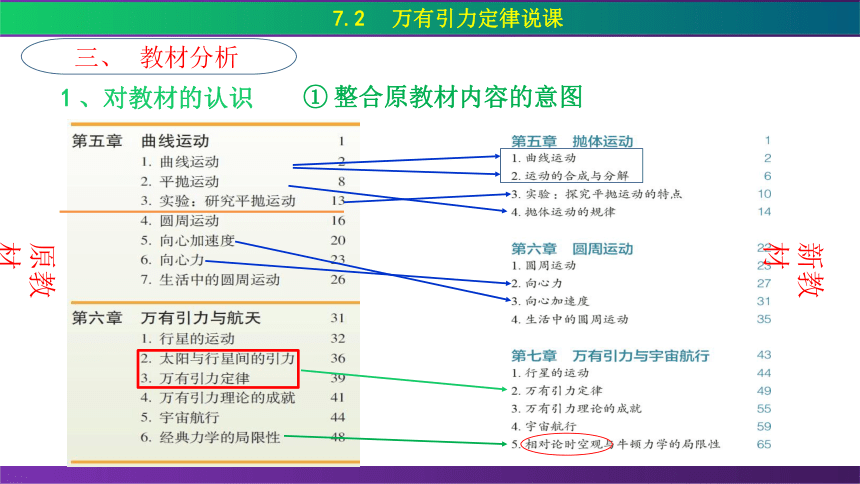

1 、对教材的认识

原教材

新教材

① 整合原教材内容的意图

7.2 万有引力定律说课

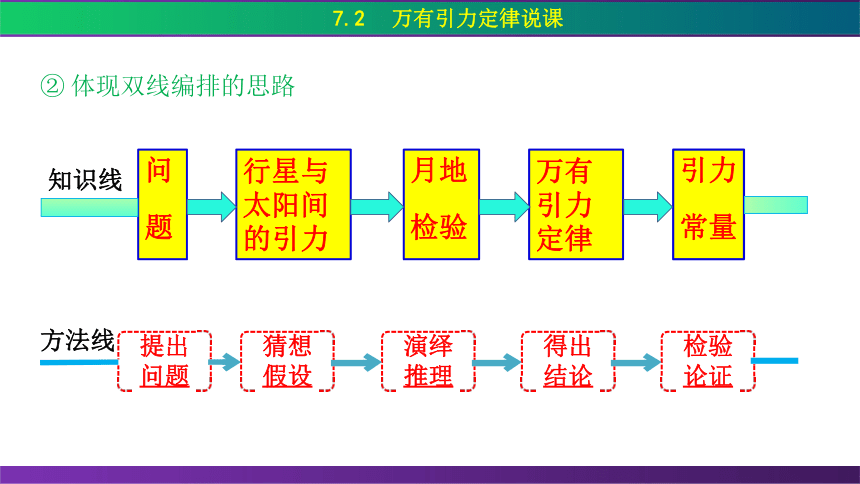

② 体现双线编排的思路

问

题

行星与 太阳间 的引力

月地

检验

万有 引力 定律

引力

常量

知识线

提出 问题

猜想 假设

演绎 推理

得出 结论

检验 论证

方法线

7.2 万有引力定律说课

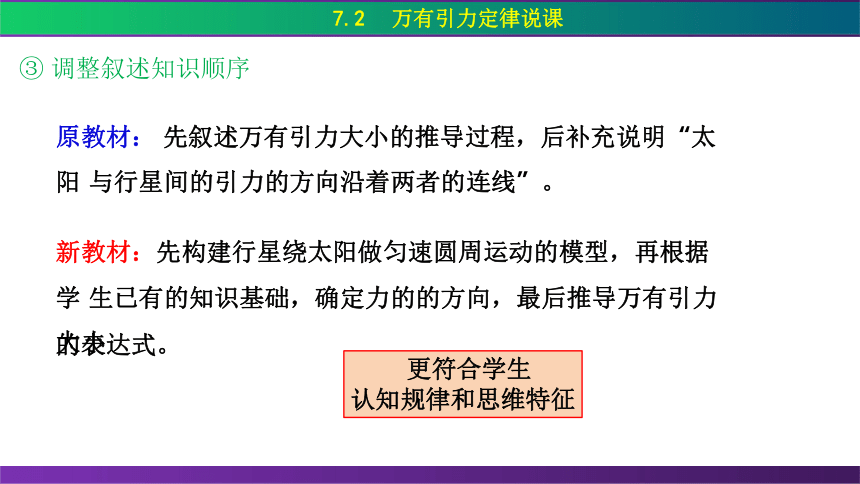

③ 调整叙述知识顺序

原教材: 先叙述万有引力大小的推导过程,后补充说明“太阳 与行星间的引力的方向沿着两者的连线”。

新教材:先构建行星绕太阳做匀速圆周运动的模型,再根据学 生已有的知识基础,确定力的的方向,最后推导万有引力大小

更符合学生

认知规律和思维特征

的表达式。

7.2 万有引力定律说课

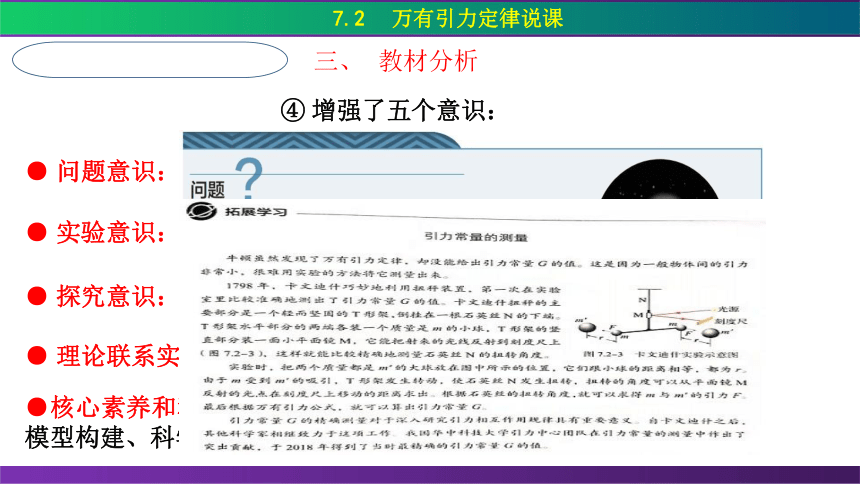

三、 教材分析

④ 增强了五个意识:

问题意识:教材开头以问题开篇

实验意识:引力常量的测定

探究意识:探究万有引力定律的完整过程

理论联系实际意识:来自现实生活中的真实情景

核心素养和科学思想方法意识:运动和相互作用观、放大思想、 模型构建、科学探究、演绎推理、科学论证、统一观念

在物理学 体系中的 地位

在教材体 系中的地 位

7.2 万有引力定律说课

三、 教材分析

丰碑

承上启下

7.2 万有引力定律说课

2 、教学目标

( 1 )知道万有引力存在于任意两个物体之间,知道其表达式和适用范 围。

( 2 )知道万有引力定律的发现,完成了人类认识上的统一。

( 3 )理解万有引力定律的推导过程,认识到大胆猜想与严格求证的重 要性。

( 4 )会用万有引力定律解决简单的引力计算问题。

7.2 万有引力定律说课

万有引力定律的 推导以及内容和 表达式。

万有引力定律 发现的思路

重点

难点

3 、教学重难点

7.2 万有引力定律说课

从知识层面

1

学生具有初步的运动 和相互作用观。学过 力、重力、速度、加 速度、向心力、向心 加速度等重要概念, 也知道牛顿运动定律 和匀速圆周运动有关 知识。

从认知层面

3

对天体运动的实际 图景缺乏真实的感 性认识,对天体运 动的本质原因缺乏 认真的思考和研究。 对牛顿发现万有引 力定律的过程了解 不够系统和准确。

从能力层面

2

学生具备一定的探 究能力,但与探究 万有引力定律所需 要的思维能力相比 还略显不足,教学 中要适当引导。

四、 学情分析

7.2 万有引力定律说课

教法、学法

思维能力、分析能力、理解能力、探究能力、运用能力

以启发归纳为增长点

以创设问题情景为突破点

以视频动画为切入点

以科学探究为落脚点

以学生交流发言为中心

以问题引领为中心

以学生探究为中心

以自主学习为中心

五、教法学法分析

7.2 万有引力定律说课

1 、新课导入

用视频动画导入新课,激发兴趣,吸引注意力。

六、教学过程

7.2 万有引力定律说课

2 、新课教学 ( 七个活动)

活动一:搜集史实——了解科学家们对行星运动原因的猜想

(提前 1-2 天布置给同学们)

学生交流发言

科学家 主要猜想

吉尔伯特

开普勒

笛卡儿

伽利略

布利奥

胡克、哈雷

牛顿

牛顿之前或与牛顿同时代的科学家在探究引力问题上,前进道路上的困难 是什么?为什么牛顿能取得成功? 7.2 万有引力定律说课

一切物体都有合并的趋势。

总结

:

1 、伽利略

2 、开普勒

行星的运动是受到了来自太阳的类似于磁力的作用,与距离 成反比。

在行星的周围有旋转的物质 ( 以太 ) 作用在行星上,使得行 星绕太阳运动。

3 、笛卡 儿

胡克、哈雷等人认为行星受到了太阳对它的引力,甚至证明了 如果行星的轨道是圆形的,其所受的引力大小跟行星到太阳的

距离的二次方成反比,但没法证明在椭圆轨道规律也成立。

4 、胡克

哈雷

主要猜想

7.2 万有引力定律说课

牛顿在前人对惯性研究的基础上,开始思考“物体怎样才会不沿 直线运动”这一问题。他的回答是:以任何方式改变速度(包括改 变速度的方向)都需要力。这就是说使行星沿圆或椭圆运动,需要 指向圆心或椭圆焦点的力,这个力应该就是太阳对它的引力。

5 、牛顿 (1643—1727)

7.2 万有引力定律说课

牛顿解决了前进道路上的三大困难

三大困难 解决办法

困难之一:行星沿椭圆轨道运行,速度 的大小、方向不断发生变化,如何解决 这种变化的曲线运动问题,但是还缺乏 牛顿利用了他发明的微积分方法,越过 了变速运动的障碍。

相应的数学工具。

困难之二:天体是一个庞然大物,如果 他运用模型的方法,提出了质点的概念

认为物体间有引力,那么如何计算天体 ,并通过微积分运算的论证,把庞大天

各部分对行星产生的力的总效果呢?当 体的质量集中于球心,这样就方便地计

时同样缺乏理论上的工具。 算出了天体间引力的总效果。

困难之三:如果天体间是互相吸引的, 牛顿大胆地撇开其他天体的作用,只考

那么在众多天体共存的太阳系中,如何 虑太阳对行星的作用——合理的简化

解决它们之间相互干扰这一复杂的问题 使他能不受干扰地直达问题的本质。

呢?

活动二:再现历史

7.2 万有引力定律说课

——让学生经历“发现”万有引力定律

的过程

设置的问题链

环节 1

简化模型:行星轨道按照“圆”来处理

问题 1 :开普勒三定律解决了行星“如何动”的问题,那么,又是什么原因使行 星绕太阳运动呢?

问题 2 :若行星绕太阳的运动可看作是匀速圆周运动,太阳与行星间的引力方向 是什么方向?为什么?

环节 太阳对行星的引力 2

问题 3 :设行星的质量为 m ,速度为 v ,行星与太阳间的距离为 r ,要得到太阳和行星间引力大小的表达 式,你会利用哪方面知识进行推导?结果如何?

问题 4 :如果我们要通过天文观测验证上述表达式,可以吗?天文观测容易测量的量是什么?代换后的表达式

如何?

问题 5 :不同的行星轨道半径不同,周期也不同。在我们学过的物理规律中,有描述轨道半径 r 与周期 T 之间 的关系的吗? 进一步代换后又会得到怎样的表达式?结论是什么?

环节 3

行星对太阳的引力

问题 6 :太阳对行星的作用力只跟行星的质量有关吗?还能从什么角度帮助我们向前更进一步?

问题 7 :牛顿第三定律能否帮助我们得到 ?想到 的原因是什么?这是推理还是创新?

环节 4

问题 8 :根据 、 和 ,你能归纳出什么?

r 2

m

太

F

F F 太阳与行星间的引力

7.2 万有引力定律说课

活动三:月地检验——通过比较月球和苹果的运动检验规律正确性

行星围绕太阳运转 月球围绕地球运转 苹果熟透落向地球

这些力的性质和规律是否相同呢?

认真观察、大胆假设、小心求证

F=G Mm

r 2

F =?

F =?

7.2 万有引力定律说课

教师活动 学生活动

假设“地球对月球的引力”和“地球对苹果的 引力”与“太阳对行星的引力”是同一种性质 的力。 他们的表达式分别是怎样的?

在这个引力下,它们分别做什么运动?

月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度表达 式? 苹果自由落体的加速度表达式?

能直接求出 a月 和a苹 吗?你有什么办法解决这个 问题?

那 a月 等于多少? a苹

由天文观测知: 自由落体加速度 g 9.8 m s2 ,月球中心距离地球 中心的距离为r 3.8 108 m ,月球公转周期为 27.3 天,约2.36 106 s 。则 a月 等于多少? a苹

a月 (假设推导) a月 (实际计算), 由此可得到什么结 g苹 g苹 论?

7.2 万有引力定律说课

【理论分析】 对月球绕地球做匀速圆周运动 a

对苹果自由落体

【天文观测】 当时已知的一些量:

地表重力加速度: g = 9.8 m/s2

地球半径: R = 6400×103 m

月 球 周 期 : T = 27.3 天 ≈

2.36×106 s

月球轨道半径: r ≈ 60R

r =0.00272m/s2

M

r 2

=G

地

月

R 2

a =G M 地

苹果

R2

r 2

a

a

月 =

苹

r 60R

2

1

a月 =

60

a苹

2

1

60

a月

a苹

a g 9.8 m/s2

苹

4 2

a月= T 2

7.2 万有引力定律说课

活动四:大胆推广 ——得出普遍意义下的万有引力定律

我们的思想还可以更解放。既然太阳与行星之间、地 球与月球之间,以及地球与

地面物体之间具有“与两个物 体的质量成正比、与它们之间距离的二次方成反比”的 吸引力,是否任意两个物体之间都有这样的力呢?很可能有, 只是由于身边物体的质 量比天体的质量小得多,不易觉察 罢了。

牛顿并没有轻易的下这个结论,他花了二十年的时间发现了海洋与月球之间 有引力、行星之间也有引力、彗星和太阳之间也有引力,才大胆的推广得到了具有划 时代意义的万有引力定律。

【万有引力定律】自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上, 引力的大小与物体的质量 m1 、 m2 的乘积成正比、与它们之间的距离 r 的二次方成反

比。

r 2

m1 m

F G 2

7.2 万有引力定律说课

合理的外推

地球

太阳

其他行星

月球

地面物体

地面物体

天上

天地

天上

7.2 万有引力定律说课

活动五:实验验证 ——引力常量的测定

7.2 万有引力定律说课

.证明了万有引力的存在及万有引力定律的正确性.

.开创了微小量测量的先河,使科学放大思想得到了推广.

3.“ 开创了测量弱力的新时代” (英国物理学家玻印廷语).

4 .使得万有引力定律有了真正的实用价值,可测定远离地球的一些 天体的质量、平均密度等.如根据地球表面的重力加速度可以测定 地球的质量.

卡文迪什扭秤实验的意义

7.2 万有引力定律说课

罗俊,引力物理专家,中科院院士。

“G 值的测量并非一劳永逸, 它需要有科学家持续为它‘保 鲜’,但是对它的测量又及其 艰辛,而罗俊团队通过 30 年 的努力,贡献了目前世界上最 为精确的G 值,中国应该为拥 有这样一个能够持之以恒并永 远保有热情的团队而骄傲! 我国华中科技大学引力中心团 队在引力常量的测量中作出了 突出贡献,于 2018 年得到了 当时最精确的引力常量 G 的 值。

”

7.2 万有引力定律说课

活动六:规律应用 ——进一步理解万有引力定律

应用 1 :

?

思考:我们人与人之间也应该存在万有引力,可是为什么我们感受不到呢

估算两个质量 50 kg 的同学相距 0.5 m 时之间的万有引力约有多大

?

解:

N =6.67×10-7 N

是一粒芝麻重的几千分之一,这么小的力人根本无法察觉到。

在我们的生活尺度内,万有引力的影响忽略不计

1 2

r 2

F

Gm m 6.67 10 11 50 50

0.5 2

7.2 万有引力定律说课

应用 2 :已知地球的质量约为 6.0×1024kg ,地球的半径为 6.4×106m ,请 估算其中一位同学和地球之间的万有引力又是多大?已知地球表面的重力 加速度,则其中这位同学所受重力是多少?并比较万有引力和重力?

应用 3 : 一个篮球的质量为 0.6 kg, 它所受的重力有多大?试估算操场 上相距 0.5 m 的两个篮球之间的万有引力。

根据万有引力: G=mg=0.6×9.8N=5.88N

r=12.3cm

N 4.315 10 11 N

这样小的力我们是无法察觉的,所以我们通常分析物体受力时不需要 考虑物体间的万有引力。

0.6 0.6

r 2

(0.5 0.123 0.123)2

F G m1m2 6.67 10 11

7.2 万有引力定律说课

活动七:课堂小结—— 温故知新

建构匀速圆周运动模型,太阳对行

星的引力提供向心力,推导

月球围绕地球公转的向 心力是地球对月球引力

地面上苹果下落所受重 力来自地球对苹果引力

一切物体间都存在引力(万有引力定律)

检验

测定万有引力常量 G 猜想

猜想

猜想

猜想

猜想

月地检验

万有引力定律思维导 图

Mm r 2

F G

r 2

F G Mm

7.2 万有引力定律说课

万有引力定律的提出

跟大胆猜想

月地检验

同性质猜想

对行星运动原因的猜想

用视频引入课题

引力常量的测定

科学真是迷人!根据零星的事实

,增添一点猜想,竟能取得这么 大的成就!

—— 马克 · 吐温

7.2 万有引力定律说课

科学漫步

牛顿的科学生涯

牛顿于 1684 年 8 10 月先后写了《论运动》《论物体在均匀介质 中的运动》, 1687 年出 版了《自然哲学的数学原理》 ,1704 年出版了

《光学》,在科学方法上,他以培根的实验归纳方法为基础,又吸收了 笛卡儿的数学演绎体系,形成了比较全面的科学方法。

7.2 万有引力定律说课

4 、课后作业

( 1 )复习今天学习的内容 .

( 2 )课本 P54 第 1—4 题.

( 3 )查阅资料,写一篇关于卡文迪什实验室的科技小论 文,内容包含卡文迪什实验室的发展历程和作出的主要贡 献等。

7.2 万有引力定律说课

5 、板书设计

7.2 万有引力定律

一、对行星运动原因的猜想

二、再现历史 三、月地检验

四、大胆推广 五、实验验证

六、规律应用

7.2 万有引力定律说课

谢谢聆听

!

7.2 万有引力定律说课

§7.2 万有引力定律 说课

7.2 万有引力定律说课

说 课 环

节

一、课标要求

二、 核心素

养

三、教材分析

四、 学情分析

五、 教法学法

六、教学过程

7.2 万有引力定律说课

一、 课标要

求

通过史实,了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定 律。认识发现万有引力定律的重要意义。

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

构建任何物体间都存在引 力的物理观念,能科学描述 与万有引力定律相关的运动 和相互作用观 .

二、核心素养

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

通过构建匀速圆周运动模型

,推导太阳与行星间的引力 公式,体会逻辑推理在物理 学中的重要性 .

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

经历探究万有引力定律发现 的过程,培养学生的模型建 构能力和科学推理能力;利 用“月地检验”培养学生的 科学论证能力 .

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

科学探究

科学思维

物理观念

科学态度与责任

通过认识万有引力定律发现的 重要意义,体会科学家们实事 求是、坚持真理、勇于创新的 科学精神 , 落实立德树人的根 本任务。

二、核心素养分析

7.2 万有引力定律说课

三、 教材分析

1 、对教材的认识

原教材

新教材

① 整合原教材内容的意图

7.2 万有引力定律说课

② 体现双线编排的思路

问

题

行星与 太阳间 的引力

月地

检验

万有 引力 定律

引力

常量

知识线

提出 问题

猜想 假设

演绎 推理

得出 结论

检验 论证

方法线

7.2 万有引力定律说课

③ 调整叙述知识顺序

原教材: 先叙述万有引力大小的推导过程,后补充说明“太阳 与行星间的引力的方向沿着两者的连线”。

新教材:先构建行星绕太阳做匀速圆周运动的模型,再根据学 生已有的知识基础,确定力的的方向,最后推导万有引力大小

更符合学生

认知规律和思维特征

的表达式。

7.2 万有引力定律说课

三、 教材分析

④ 增强了五个意识:

问题意识:教材开头以问题开篇

实验意识:引力常量的测定

探究意识:探究万有引力定律的完整过程

理论联系实际意识:来自现实生活中的真实情景

核心素养和科学思想方法意识:运动和相互作用观、放大思想、 模型构建、科学探究、演绎推理、科学论证、统一观念

在物理学 体系中的 地位

在教材体 系中的地 位

7.2 万有引力定律说课

三、 教材分析

丰碑

承上启下

7.2 万有引力定律说课

2 、教学目标

( 1 )知道万有引力存在于任意两个物体之间,知道其表达式和适用范 围。

( 2 )知道万有引力定律的发现,完成了人类认识上的统一。

( 3 )理解万有引力定律的推导过程,认识到大胆猜想与严格求证的重 要性。

( 4 )会用万有引力定律解决简单的引力计算问题。

7.2 万有引力定律说课

万有引力定律的 推导以及内容和 表达式。

万有引力定律 发现的思路

重点

难点

3 、教学重难点

7.2 万有引力定律说课

从知识层面

1

学生具有初步的运动 和相互作用观。学过 力、重力、速度、加 速度、向心力、向心 加速度等重要概念, 也知道牛顿运动定律 和匀速圆周运动有关 知识。

从认知层面

3

对天体运动的实际 图景缺乏真实的感 性认识,对天体运 动的本质原因缺乏 认真的思考和研究。 对牛顿发现万有引 力定律的过程了解 不够系统和准确。

从能力层面

2

学生具备一定的探 究能力,但与探究 万有引力定律所需 要的思维能力相比 还略显不足,教学 中要适当引导。

四、 学情分析

7.2 万有引力定律说课

教法、学法

思维能力、分析能力、理解能力、探究能力、运用能力

以启发归纳为增长点

以创设问题情景为突破点

以视频动画为切入点

以科学探究为落脚点

以学生交流发言为中心

以问题引领为中心

以学生探究为中心

以自主学习为中心

五、教法学法分析

7.2 万有引力定律说课

1 、新课导入

用视频动画导入新课,激发兴趣,吸引注意力。

六、教学过程

7.2 万有引力定律说课

2 、新课教学 ( 七个活动)

活动一:搜集史实——了解科学家们对行星运动原因的猜想

(提前 1-2 天布置给同学们)

学生交流发言

科学家 主要猜想

吉尔伯特

开普勒

笛卡儿

伽利略

布利奥

胡克、哈雷

牛顿

牛顿之前或与牛顿同时代的科学家在探究引力问题上,前进道路上的困难 是什么?为什么牛顿能取得成功? 7.2 万有引力定律说课

一切物体都有合并的趋势。

总结

:

1 、伽利略

2 、开普勒

行星的运动是受到了来自太阳的类似于磁力的作用,与距离 成反比。

在行星的周围有旋转的物质 ( 以太 ) 作用在行星上,使得行 星绕太阳运动。

3 、笛卡 儿

胡克、哈雷等人认为行星受到了太阳对它的引力,甚至证明了 如果行星的轨道是圆形的,其所受的引力大小跟行星到太阳的

距离的二次方成反比,但没法证明在椭圆轨道规律也成立。

4 、胡克

哈雷

主要猜想

7.2 万有引力定律说课

牛顿在前人对惯性研究的基础上,开始思考“物体怎样才会不沿 直线运动”这一问题。他的回答是:以任何方式改变速度(包括改 变速度的方向)都需要力。这就是说使行星沿圆或椭圆运动,需要 指向圆心或椭圆焦点的力,这个力应该就是太阳对它的引力。

5 、牛顿 (1643—1727)

7.2 万有引力定律说课

牛顿解决了前进道路上的三大困难

三大困难 解决办法

困难之一:行星沿椭圆轨道运行,速度 的大小、方向不断发生变化,如何解决 这种变化的曲线运动问题,但是还缺乏 牛顿利用了他发明的微积分方法,越过 了变速运动的障碍。

相应的数学工具。

困难之二:天体是一个庞然大物,如果 他运用模型的方法,提出了质点的概念

认为物体间有引力,那么如何计算天体 ,并通过微积分运算的论证,把庞大天

各部分对行星产生的力的总效果呢?当 体的质量集中于球心,这样就方便地计

时同样缺乏理论上的工具。 算出了天体间引力的总效果。

困难之三:如果天体间是互相吸引的, 牛顿大胆地撇开其他天体的作用,只考

那么在众多天体共存的太阳系中,如何 虑太阳对行星的作用——合理的简化

解决它们之间相互干扰这一复杂的问题 使他能不受干扰地直达问题的本质。

呢?

活动二:再现历史

7.2 万有引力定律说课

——让学生经历“发现”万有引力定律

的过程

设置的问题链

环节 1

简化模型:行星轨道按照“圆”来处理

问题 1 :开普勒三定律解决了行星“如何动”的问题,那么,又是什么原因使行 星绕太阳运动呢?

问题 2 :若行星绕太阳的运动可看作是匀速圆周运动,太阳与行星间的引力方向 是什么方向?为什么?

环节 太阳对行星的引力 2

问题 3 :设行星的质量为 m ,速度为 v ,行星与太阳间的距离为 r ,要得到太阳和行星间引力大小的表达 式,你会利用哪方面知识进行推导?结果如何?

问题 4 :如果我们要通过天文观测验证上述表达式,可以吗?天文观测容易测量的量是什么?代换后的表达式

如何?

问题 5 :不同的行星轨道半径不同,周期也不同。在我们学过的物理规律中,有描述轨道半径 r 与周期 T 之间 的关系的吗? 进一步代换后又会得到怎样的表达式?结论是什么?

环节 3

行星对太阳的引力

问题 6 :太阳对行星的作用力只跟行星的质量有关吗?还能从什么角度帮助我们向前更进一步?

问题 7 :牛顿第三定律能否帮助我们得到 ?想到 的原因是什么?这是推理还是创新?

环节 4

问题 8 :根据 、 和 ,你能归纳出什么?

r 2

m

太

F

F F 太阳与行星间的引力

7.2 万有引力定律说课

活动三:月地检验——通过比较月球和苹果的运动检验规律正确性

行星围绕太阳运转 月球围绕地球运转 苹果熟透落向地球

这些力的性质和规律是否相同呢?

认真观察、大胆假设、小心求证

F=G Mm

r 2

F =?

F =?

7.2 万有引力定律说课

教师活动 学生活动

假设“地球对月球的引力”和“地球对苹果的 引力”与“太阳对行星的引力”是同一种性质 的力。 他们的表达式分别是怎样的?

在这个引力下,它们分别做什么运动?

月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度表达 式? 苹果自由落体的加速度表达式?

能直接求出 a月 和a苹 吗?你有什么办法解决这个 问题?

那 a月 等于多少? a苹

由天文观测知: 自由落体加速度 g 9.8 m s2 ,月球中心距离地球 中心的距离为r 3.8 108 m ,月球公转周期为 27.3 天,约2.36 106 s 。则 a月 等于多少? a苹

a月 (假设推导) a月 (实际计算), 由此可得到什么结 g苹 g苹 论?

7.2 万有引力定律说课

【理论分析】 对月球绕地球做匀速圆周运动 a

对苹果自由落体

【天文观测】 当时已知的一些量:

地表重力加速度: g = 9.8 m/s2

地球半径: R = 6400×103 m

月 球 周 期 : T = 27.3 天 ≈

2.36×106 s

月球轨道半径: r ≈ 60R

r =0.00272m/s2

M

r 2

=G

地

月

R 2

a =G M 地

苹果

R2

r 2

a

a

月 =

苹

r 60R

2

1

a月 =

60

a苹

2

1

60

a月

a苹

a g 9.8 m/s2

苹

4 2

a月= T 2

7.2 万有引力定律说课

活动四:大胆推广 ——得出普遍意义下的万有引力定律

我们的思想还可以更解放。既然太阳与行星之间、地 球与月球之间,以及地球与

地面物体之间具有“与两个物 体的质量成正比、与它们之间距离的二次方成反比”的 吸引力,是否任意两个物体之间都有这样的力呢?很可能有, 只是由于身边物体的质 量比天体的质量小得多,不易觉察 罢了。

牛顿并没有轻易的下这个结论,他花了二十年的时间发现了海洋与月球之间 有引力、行星之间也有引力、彗星和太阳之间也有引力,才大胆的推广得到了具有划 时代意义的万有引力定律。

【万有引力定律】自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上, 引力的大小与物体的质量 m1 、 m2 的乘积成正比、与它们之间的距离 r 的二次方成反

比。

r 2

m1 m

F G 2

7.2 万有引力定律说课

合理的外推

地球

太阳

其他行星

月球

地面物体

地面物体

天上

天地

天上

7.2 万有引力定律说课

活动五:实验验证 ——引力常量的测定

7.2 万有引力定律说课

.证明了万有引力的存在及万有引力定律的正确性.

.开创了微小量测量的先河,使科学放大思想得到了推广.

3.“ 开创了测量弱力的新时代” (英国物理学家玻印廷语).

4 .使得万有引力定律有了真正的实用价值,可测定远离地球的一些 天体的质量、平均密度等.如根据地球表面的重力加速度可以测定 地球的质量.

卡文迪什扭秤实验的意义

7.2 万有引力定律说课

罗俊,引力物理专家,中科院院士。

“G 值的测量并非一劳永逸, 它需要有科学家持续为它‘保 鲜’,但是对它的测量又及其 艰辛,而罗俊团队通过 30 年 的努力,贡献了目前世界上最 为精确的G 值,中国应该为拥 有这样一个能够持之以恒并永 远保有热情的团队而骄傲! 我国华中科技大学引力中心团 队在引力常量的测量中作出了 突出贡献,于 2018 年得到了 当时最精确的引力常量 G 的 值。

”

7.2 万有引力定律说课

活动六:规律应用 ——进一步理解万有引力定律

应用 1 :

?

思考:我们人与人之间也应该存在万有引力,可是为什么我们感受不到呢

估算两个质量 50 kg 的同学相距 0.5 m 时之间的万有引力约有多大

?

解:

N =6.67×10-7 N

是一粒芝麻重的几千分之一,这么小的力人根本无法察觉到。

在我们的生活尺度内,万有引力的影响忽略不计

1 2

r 2

F

Gm m 6.67 10 11 50 50

0.5 2

7.2 万有引力定律说课

应用 2 :已知地球的质量约为 6.0×1024kg ,地球的半径为 6.4×106m ,请 估算其中一位同学和地球之间的万有引力又是多大?已知地球表面的重力 加速度,则其中这位同学所受重力是多少?并比较万有引力和重力?

应用 3 : 一个篮球的质量为 0.6 kg, 它所受的重力有多大?试估算操场 上相距 0.5 m 的两个篮球之间的万有引力。

根据万有引力: G=mg=0.6×9.8N=5.88N

r=12.3cm

N 4.315 10 11 N

这样小的力我们是无法察觉的,所以我们通常分析物体受力时不需要 考虑物体间的万有引力。

0.6 0.6

r 2

(0.5 0.123 0.123)2

F G m1m2 6.67 10 11

7.2 万有引力定律说课

活动七:课堂小结—— 温故知新

建构匀速圆周运动模型,太阳对行

星的引力提供向心力,推导

月球围绕地球公转的向 心力是地球对月球引力

地面上苹果下落所受重 力来自地球对苹果引力

一切物体间都存在引力(万有引力定律)

检验

测定万有引力常量 G 猜想

猜想

猜想

猜想

猜想

月地检验

万有引力定律思维导 图

Mm r 2

F G

r 2

F G Mm

7.2 万有引力定律说课

万有引力定律的提出

跟大胆猜想

月地检验

同性质猜想

对行星运动原因的猜想

用视频引入课题

引力常量的测定

科学真是迷人!根据零星的事实

,增添一点猜想,竟能取得这么 大的成就!

—— 马克 · 吐温

7.2 万有引力定律说课

科学漫步

牛顿的科学生涯

牛顿于 1684 年 8 10 月先后写了《论运动》《论物体在均匀介质 中的运动》, 1687 年出 版了《自然哲学的数学原理》 ,1704 年出版了

《光学》,在科学方法上,他以培根的实验归纳方法为基础,又吸收了 笛卡儿的数学演绎体系,形成了比较全面的科学方法。

7.2 万有引力定律说课

4 、课后作业

( 1 )复习今天学习的内容 .

( 2 )课本 P54 第 1—4 题.

( 3 )查阅资料,写一篇关于卡文迪什实验室的科技小论 文,内容包含卡文迪什实验室的发展历程和作出的主要贡 献等。

7.2 万有引力定律说课

5 、板书设计

7.2 万有引力定律

一、对行星运动原因的猜想

二、再现历史 三、月地检验

四、大胆推广 五、实验验证

六、规律应用

7.2 万有引力定律说课

谢谢聆听

!