第12课 宋元时期的都市和文化 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第12课 宋元时期的都市和文化 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 469.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-25 13:55:26 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

宋元时期的都市和文化

1.《清明上河图》(局部)是北宋画家张择端的传世佳作。下列诗句与图中所绘内容相符的是 ( )

A.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C.宋家汴都全盛时,四方玉帛梯航随

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

2.假如你穿越时空来到两宋时期,可能经历的事情有 ( )

①用“交子”在脚店换酒喝 ②在瓦子里听说书 ③在苑囿里赏花、品茶 ④去夜市吃夜宵

⑤在勾栏里听当时流行的散曲,看《窦娥冤》

A.①②④⑤ B.①②③⑤

C.①②③④ D.②③④⑤

3.宋词的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是 ( )

A.宦官专权,藩镇割据严重

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

4.宋词是在唐诗的基础上,为适应社会生活需求对诗进行改良而成的。元曲则是在宋词的基础上,融入了胡人特色的词,是随着元朝统治者入主中原而强制性推行的表现形式,所以元曲也叫胡曲。宋词、元曲兴盛的根本原因是 ( )

A.统治者的提倡 B.科举制的推动

C.市民阶层壮大 D.民族交融加强

5.李清照后期的词主要反映了战乱带来的灾难,抒写了深沉的忧患情怀;辛弃疾的词继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀。这里的“情怀”都与下列哪一背景有关 ( )

A.宋辽对峙 B.宋元对峙

C.宋金对峙 D.南宋灭亡

6.《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”,这部著作中有可能记述的历史人物是 ( )

A.齐桓公 B.唐太宗

C.宋太祖 D.元世祖

7.《资治通鉴》的内容偏重政治史,多次着墨政治清明时期,如“文景之治”等。作者还根据才能,把历代君主分为创业、守成、陵夷、中兴、乱亡五类。该书编写的主要目的是( )

A.增强北宋经济实力

B.传承中国科技文化

C.缓和国内民族矛盾

D.提供国家治理参考

8.南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自于全国各地的各种货物。这表明宋元时期( )

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

9.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

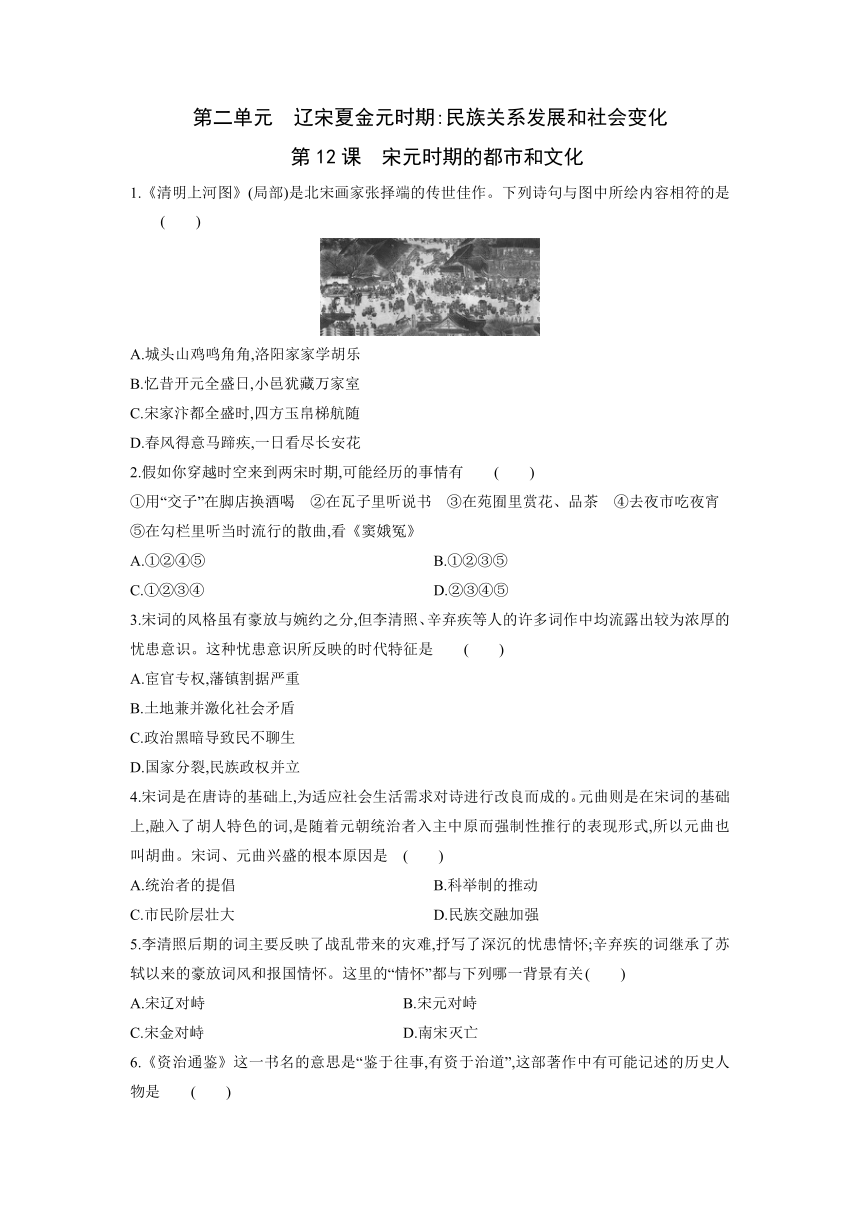

10.右图是《元代戏曲家分布图》。据此可以说明当时( )

A.广大民众生活安逸

B.北方文人大量南迁

C.戏曲广泛流行南北

D.戏曲表演形式多样

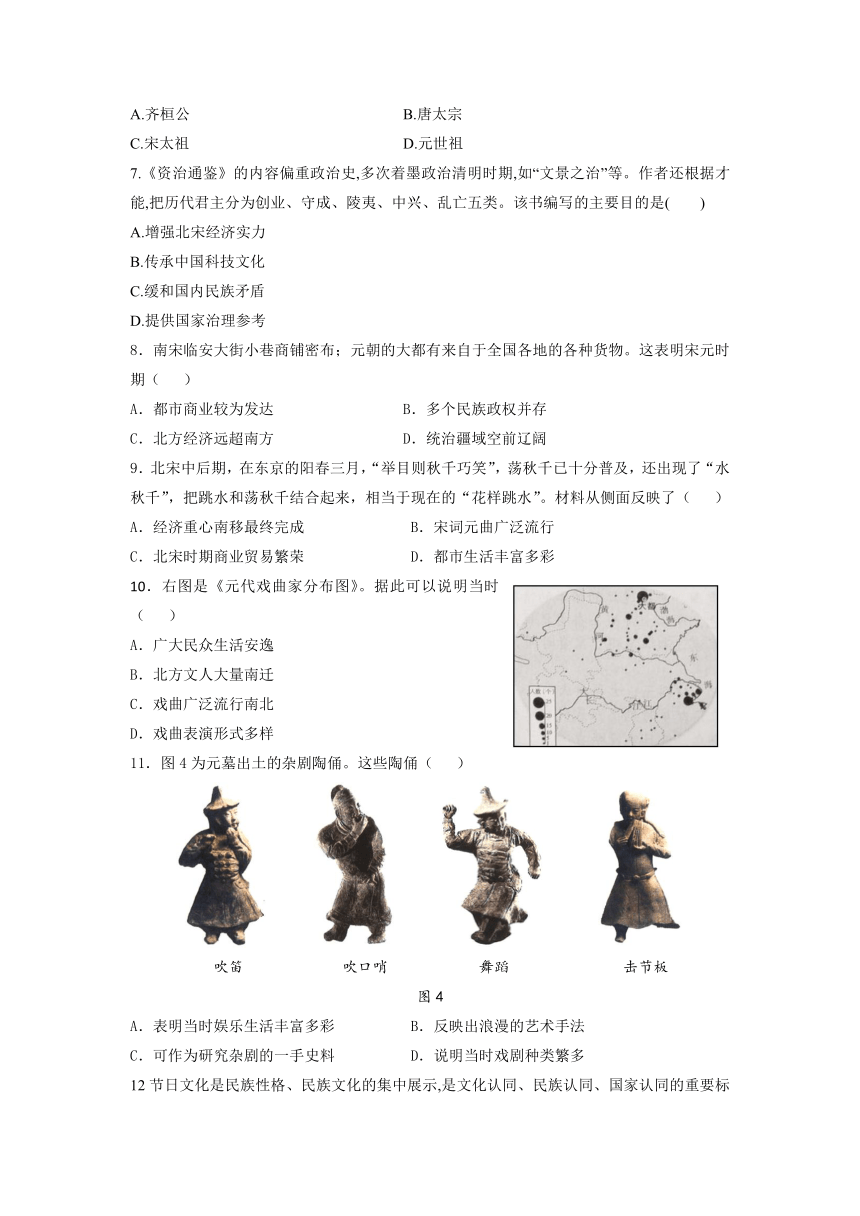

11.图4为元墓出土的杂剧陶俑。这些陶俑( )

吹笛 吹口哨 舞蹈 击节板

图4

A.表明当时娱乐生活丰富多彩 B.反映出浪漫的艺术手法

C.可作为研究杂剧的一手史料 D.说明当时戏剧种类繁多

12节日文化是民族性格、民族文化的集中展示,是文化认同、民族认同、国家认同的重要标志。阅读材料,回答问题。

材料一 如图

(1)根据所学知识和材料一提供的信息,请列举出三个在两宋时期受到重视并沿袭至今的传统节日。

材料二 宋代传统节日作为中华传统文化的重要组成部分和表现形态,千百年来经久不衰,历久弥新。它以寓教于乐的形式,展示着中华民族的精神世界,表达着对美好的理想、智慧与伦理道德的追求和向往。透过宋代流传至今的节日,我们可以清晰地看到当时社会生活的精彩画面。陈元靓在《岁时广记·元旦上》中记载:家家饮屠苏酒、吃面条,从早晨开始,百姓穿上新衣,往来拜节,并燃放爆竹。

(2)从材料二中可以看出宋代哪一重要的节日 它与我们今天的春节有哪些相同之处

材料三 由于民族交融加强、商品经济发展,城市兴起,奠定了新的城市格局。社会政治结构也在发生变化,人们开始务实,追求理性,这种社会变革影响到当时社会各个层面。人们对待节日的理念悄然发生变化,宋代节日中的宗教、祭祀因素减少,节日娱乐性增强,其中以官定节日最为丰富。

(3)根据材料三,归纳宋代节日文化兴盛的原因。

(4)作为中华文化的继承者和弘扬者,我们应该如何继承和弘扬中华优秀传统文化

答案

1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.B 7.D 8.A9.D 10.C 11.C

12.(1)春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。

(2)元旦。穿新衣、往来拜年、燃放爆竹等。

(3)民族交融加强;商品经济发展;宋代城市兴起;社会政治结构发生变化;人们开始务实,追求理性;等等。

(4)我们要做到尊重、继承优秀传统文化,使其发扬光大;珍惜民族优秀传统文化不等于盲目崇拜,继承优秀传统文化也不是要回到过去;我们要做好对优秀传统文化的维护、弘扬、宣传工作;等等。

宋元时期的都市和文化

1.《清明上河图》(局部)是北宋画家张择端的传世佳作。下列诗句与图中所绘内容相符的是 ( )

A.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C.宋家汴都全盛时,四方玉帛梯航随

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

2.假如你穿越时空来到两宋时期,可能经历的事情有 ( )

①用“交子”在脚店换酒喝 ②在瓦子里听说书 ③在苑囿里赏花、品茶 ④去夜市吃夜宵

⑤在勾栏里听当时流行的散曲,看《窦娥冤》

A.①②④⑤ B.①②③⑤

C.①②③④ D.②③④⑤

3.宋词的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是 ( )

A.宦官专权,藩镇割据严重

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

4.宋词是在唐诗的基础上,为适应社会生活需求对诗进行改良而成的。元曲则是在宋词的基础上,融入了胡人特色的词,是随着元朝统治者入主中原而强制性推行的表现形式,所以元曲也叫胡曲。宋词、元曲兴盛的根本原因是 ( )

A.统治者的提倡 B.科举制的推动

C.市民阶层壮大 D.民族交融加强

5.李清照后期的词主要反映了战乱带来的灾难,抒写了深沉的忧患情怀;辛弃疾的词继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀。这里的“情怀”都与下列哪一背景有关 ( )

A.宋辽对峙 B.宋元对峙

C.宋金对峙 D.南宋灭亡

6.《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”,这部著作中有可能记述的历史人物是 ( )

A.齐桓公 B.唐太宗

C.宋太祖 D.元世祖

7.《资治通鉴》的内容偏重政治史,多次着墨政治清明时期,如“文景之治”等。作者还根据才能,把历代君主分为创业、守成、陵夷、中兴、乱亡五类。该书编写的主要目的是( )

A.增强北宋经济实力

B.传承中国科技文化

C.缓和国内民族矛盾

D.提供国家治理参考

8.南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自于全国各地的各种货物。这表明宋元时期( )

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

9.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

10.右图是《元代戏曲家分布图》。据此可以说明当时( )

A.广大民众生活安逸

B.北方文人大量南迁

C.戏曲广泛流行南北

D.戏曲表演形式多样

11.图4为元墓出土的杂剧陶俑。这些陶俑( )

吹笛 吹口哨 舞蹈 击节板

图4

A.表明当时娱乐生活丰富多彩 B.反映出浪漫的艺术手法

C.可作为研究杂剧的一手史料 D.说明当时戏剧种类繁多

12节日文化是民族性格、民族文化的集中展示,是文化认同、民族认同、国家认同的重要标志。阅读材料,回答问题。

材料一 如图

(1)根据所学知识和材料一提供的信息,请列举出三个在两宋时期受到重视并沿袭至今的传统节日。

材料二 宋代传统节日作为中华传统文化的重要组成部分和表现形态,千百年来经久不衰,历久弥新。它以寓教于乐的形式,展示着中华民族的精神世界,表达着对美好的理想、智慧与伦理道德的追求和向往。透过宋代流传至今的节日,我们可以清晰地看到当时社会生活的精彩画面。陈元靓在《岁时广记·元旦上》中记载:家家饮屠苏酒、吃面条,从早晨开始,百姓穿上新衣,往来拜节,并燃放爆竹。

(2)从材料二中可以看出宋代哪一重要的节日 它与我们今天的春节有哪些相同之处

材料三 由于民族交融加强、商品经济发展,城市兴起,奠定了新的城市格局。社会政治结构也在发生变化,人们开始务实,追求理性,这种社会变革影响到当时社会各个层面。人们对待节日的理念悄然发生变化,宋代节日中的宗教、祭祀因素减少,节日娱乐性增强,其中以官定节日最为丰富。

(3)根据材料三,归纳宋代节日文化兴盛的原因。

(4)作为中华文化的继承者和弘扬者,我们应该如何继承和弘扬中华优秀传统文化

答案

1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.B 7.D 8.A9.D 10.C 11.C

12.(1)春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。

(2)元旦。穿新衣、往来拜年、燃放爆竹等。

(3)民族交融加强;商品经济发展;宋代城市兴起;社会政治结构发生变化;人们开始务实,追求理性;等等。

(4)我们要做到尊重、继承优秀传统文化,使其发扬光大;珍惜民族优秀传统文化不等于盲目崇拜,继承优秀传统文化也不是要回到过去;我们要做好对优秀传统文化的维护、弘扬、宣传工作;等等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源