第18课 科技文化成就 课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

首先请大家回忆一下中国古代的四大发明有哪些?

造纸术

火药

指南针

印刷术

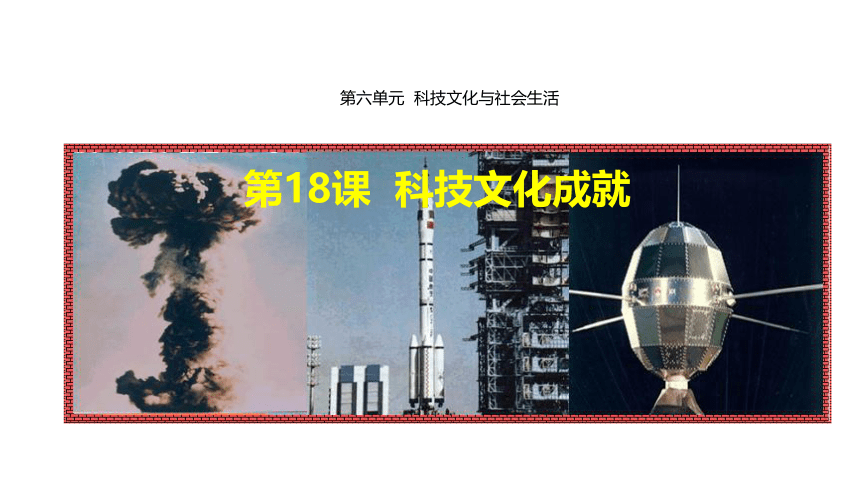

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

分析中华人民共和国成立后我国科技文化发展的原因。

知道“两弹一星”的成功研制、袁隆平培育籼型杂交水稻、屠呦呦发现青蒿素等标志性成果,屠呦呦获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖;“双百”方针及《红岩》等优秀作品,莫言获得诺贝尔文学奖。

1

2

(重点)

(难点)

材料一 朝鲜战争爆发后,杜鲁门说:“要采取一切必要措施,挽回朝鲜战局。”在场的记者马上提问:“您所讲的一切必要措施,是否包括使用原子弹 ”杜鲁门明确回答:“当然包括原子弹。”……朝鲜战争停战后,美国向中国扔原子弹的核威胁一直存在。”

新中国成立初期,美国在核武器上对中国持什么态度

(核威胁、核讹诈)

两弹

原子弹威力极大,杀伤力强,而我国作为爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?

材料二 “中国要是没有原子弹这个东西,人家就要欺负我们。帝国主义看不起我们,是因为我们没有原子弹,只有手榴弹。”

——毛泽东

为了保卫国家安全,免受核战争的威胁;打破帝国主义的核垄断,维护世界和平,最终消灭核武器。

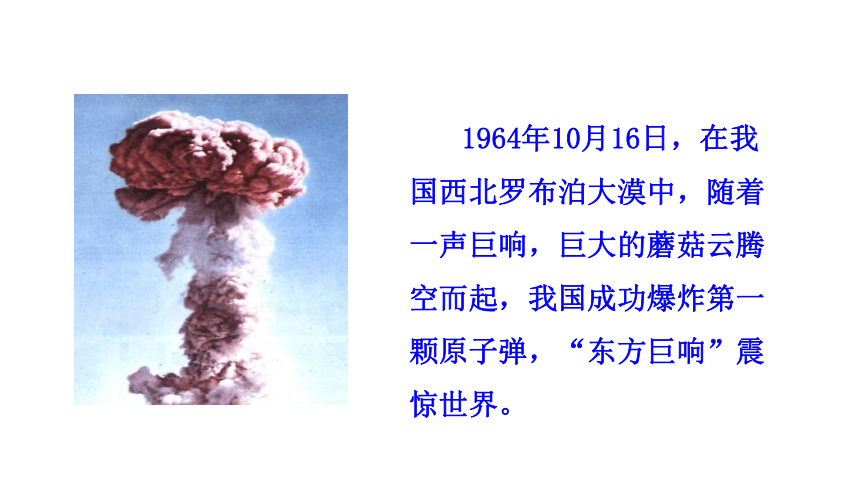

1964年10月16日,在我国西北罗布泊大漠中,随着一声巨响,巨大的蘑菇云腾空而起,我国成功爆炸第一颗原子弹,“东方巨响”震惊世界。

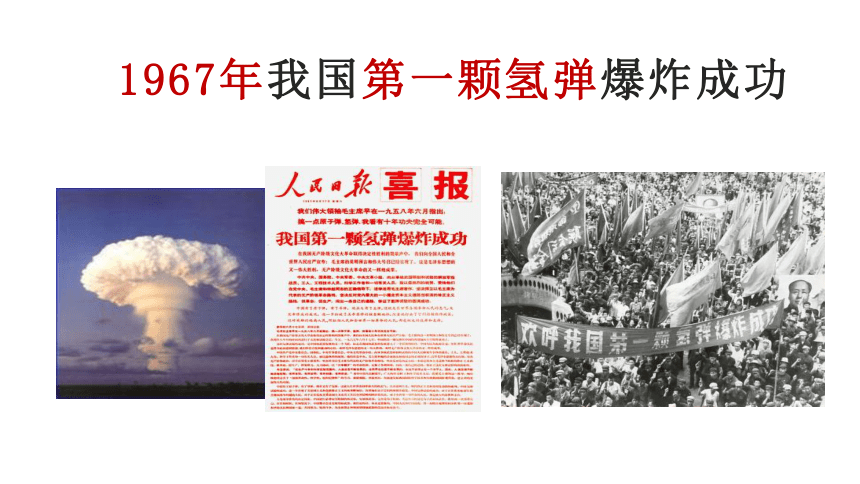

1967年我国第一颗氢弹爆炸成功

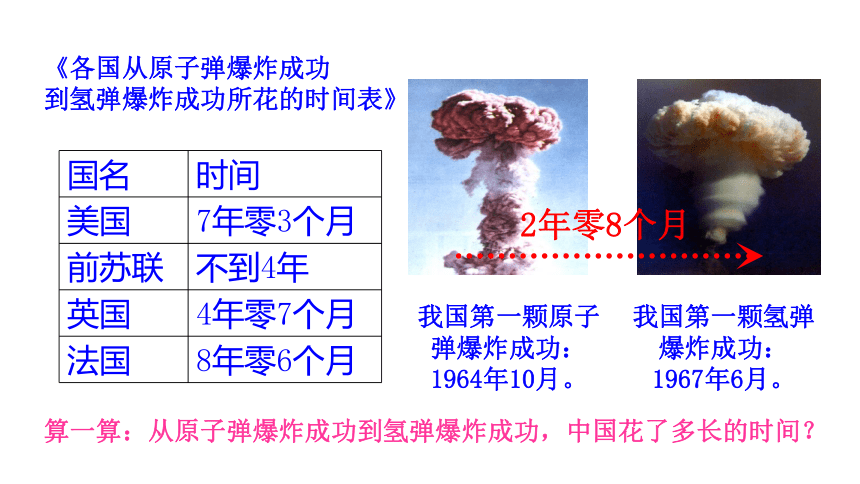

我国第一颗原子弹爆炸成功:

1964年10月。

我国第一颗氢弹爆炸成功:

1967年6月。

2年零8个月

《各国从原子弹爆炸成功

到氢弹爆炸成功所花的时间表》

国名 时间

美国 7年零3个月

前苏联 不到4年

英国 4年零7个月

法国 8年零6个月

算一算:从原子弹爆炸成功到氢弹爆炸成功,中国花了多长的时间?

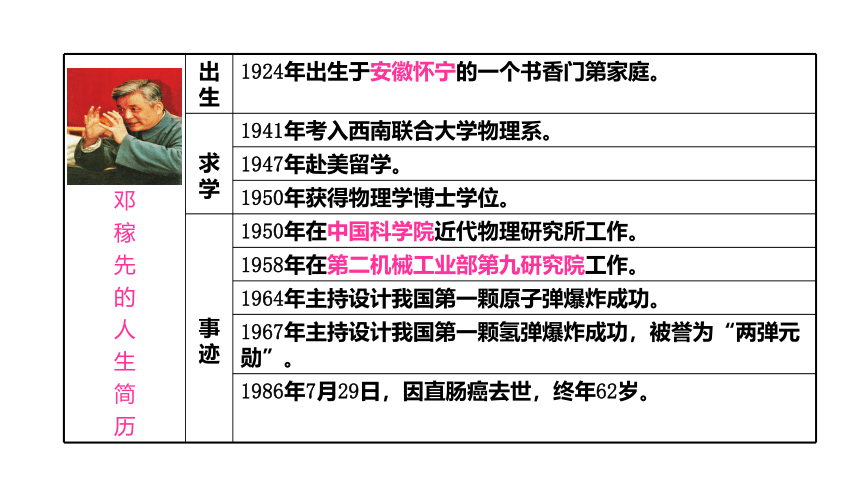

邓 稼 先 的 人 生 简 历 出生 1924年出生于安徽怀宁的一个书香门第家庭。

求学 1941年考入西南联合大学物理系。

1947年赴美留学。

1950年获得物理学博士学位。

事迹 1950年在中国科学院近代物理研究所工作。

1958年在第二机械工业部第九研究院工作。

1964年主持设计我国第一颗原子弹爆炸成功。

1967年主持设计我国第一颗氢弹爆炸成功,被誉为“两弹元勋”。

1986年7月29日,因直肠癌去世,终年62岁。

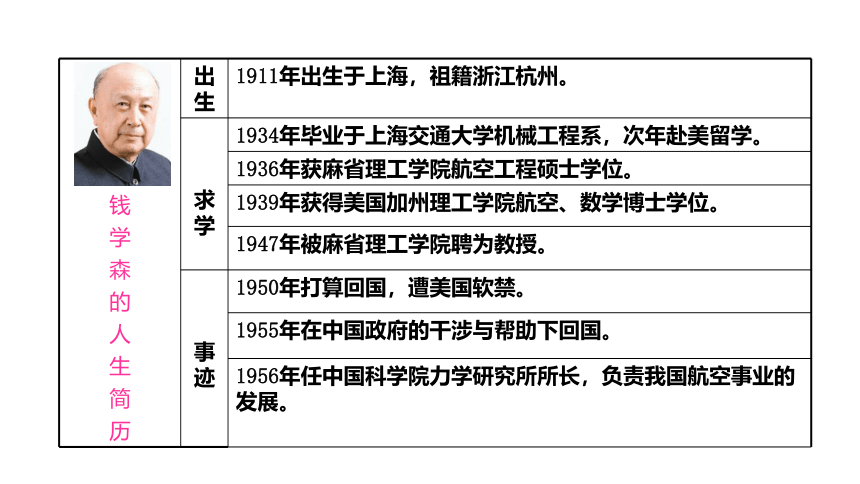

钱 学 森 的 人 生 简 历 出生 1911年出生于上海,祖籍浙江杭州。

求学 1934年毕业于上海交通大学机械工程系,次年赴美留学。

1936年获麻省理工学院航空工程硕士学位。

1939年获得美国加州理工学院航空、数学博士学位。

1947年被麻省理工学院聘为教授。

事迹 1950年打算回国,遭美国软禁。

1955年在中国政府的干涉与帮助下回国。

1956年任中国科学院力学研究所所长,负责我国航空事业的发展。

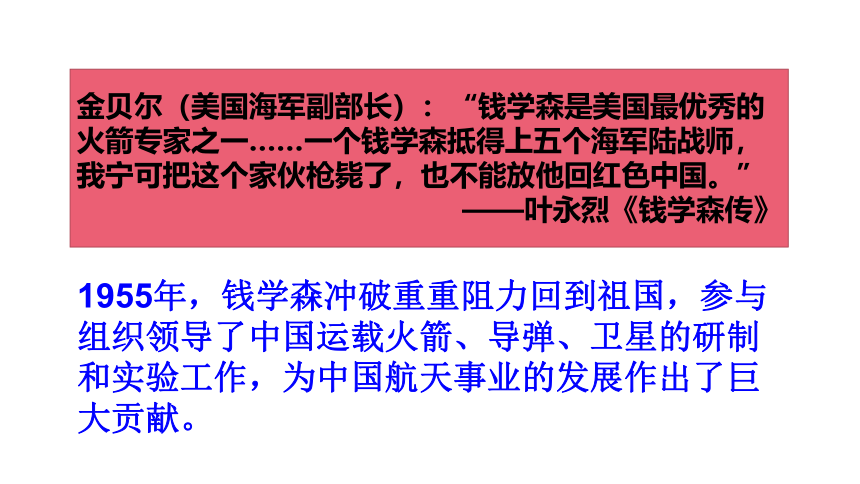

1955年,钱学森冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和实验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

金贝尔(美国海军副部长):“钱学森是美国最优秀的火箭专家之一……一个钱学森抵得上五个海军陆战师,我宁可把这个家伙枪毙了,也不能放他回红色中国。”

——叶永烈《钱学森传》

1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

广大指战员热烈庆祝我国第一枚导弹核武器试验取得成功。

1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来。

一星——人造卫星

东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射,拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。

一星

成功原因

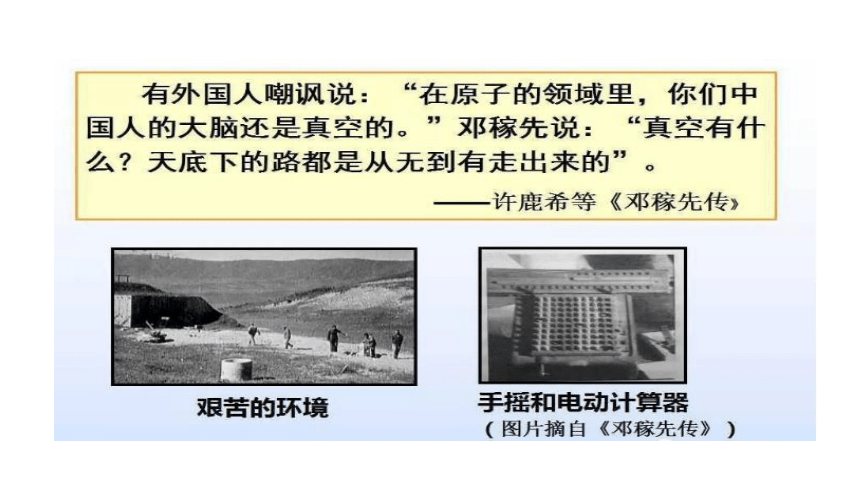

“两弹一星”的成功,是在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就。

两弹一星功勋奖章

两

弹

一

星

精

神

意义

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价

两弹一星

领域 时间 成就

国防 两弹 核弹 原子弹

氢弹

导弹

一星

1964.10.16

第一颗原子弹爆炸成功。

1967.6.17

第一颗氢弹爆炸成功。

1966.10.27

第一颗装有核弹头的地地导弹发射成功。

1970.4.24

第一颗人造地球卫星——东方红一号。

科技发展

1986年,根据王淦昌、王大珩等科学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。

1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家发展科技计划

在这些计划的推动下,我国取得了一大批先进的科技成果,培养了优秀科技人才,科技研究水平不断提升。

载人航天工程

1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

神舟一号飞船发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。

②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟五号飞船是在无人飞船的基础上研制的我国第1艘载人飞船,乘有1名航天员:杨利伟,在轨道运行了1天。此次飞行打破了由美国和前苏联(俄罗斯)在载人航天领域的独霸局面,提高了我国的国际地位。

③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

神舟七号载人航天飞船共计飞行2天20小时27分钟。神舟七号是中国第三个载人航天飞船,突破和掌握了出舱活动相关技术。

人教版八年级下册

载人航天工程

议一议:我国航天事业的发展对我们的生活产生了哪些影响?

通信实验卫星帮助我们传播电视、电话信号;气象卫星帮助我们准确预报天气;卫星导航系统帮助我们走遍天下不迷路。

杂交水稻

①时间:

20世纪70年代。

②培育者:

袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,比常规水稻增产20%左右。

袁隆平,1930年生于北京。中国杂交水稻育种专家,“杂交水稻之父”,中国工程院院士。2006年4月当选美国国家科学院外籍院士。

袁隆平致力于杂交水稻的研究,先后成功研发出籼型杂交水稻、超级杂交稻。2017年9月,袁隆平宣布一项剔除水稻中重金属镉的新成果。

③意义:

为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

国内

新中国成立以来第一个特等发明奖

我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平

③意义:

袁隆平的杂交水稻技术对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

国际

袁隆平曾获得联合国世界知识产权组织“杰出发明家”金质奖、联合国教科文组织科学奖、联合国粮农组织粮食安全保障奖等国际奖,享有很高的国际声望,被誉为“杂交水稻之父”。

联合国教科文组织科学奖

袁隆平的国际奖

马来西亚马哈蒂尔科学奖

CCTV“感动中国2004年度人物”

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽(shū )千重浪,最是风流袁隆平!

2017年10月,袁隆平院士培育的超级杂交水稻亩产再创新高,在邯郸市永年区广府镇的百亩水稻高产攻关示范田内,平均亩产达1149.02千克,刷新了世界水稻单产纪录。

1149.02千克!袁隆平“超级稻”再创世界新纪录

青蒿素

①时间:

20世纪70年代初。

②发现者:

屠呦呦领导的科研团队。

开创了治疗疟疾的新方法。青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

③ 意义:

青蒿素

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。中国药学家屠呦呦领导的科研团队,从中国医药古典文献中获得灵感,终于在70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家。

2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。

……屠呦呦发现的青蒿素应用在治疗中……为每年数百万感染相关疾病的人们提供了“强有力的治疗新方式”,在改善人类健康和减少患者病痛方面的成果无法估量……

——诺贝尔奖评

双百方针

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上

“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

①提出:

"百花齐放、百家争鸣",具体地说就是,在文艺创作上,允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在,自由发展;在学术理论上,提倡不同学派、不同观点互相争鸣,自由讨论。

许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

②成果:

《茶馆》

《红岩》

《青春之歌》

《东方红》

《英雄儿女》 《林则徐》

进一步发展

中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。

莫言,1955年2月17日出生,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。2000年,莫言的《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。2012年莫言获得诺贝尔文学奖。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

材料研读

结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。我们有博大精深的优秀传统文化。社会主义先进文化是一种有生命力的文化,是一种体现人类文明发展进步方向的文化。

“两弹一星”

籼型杂交水稻

科学技术是第一生产力

文化事业进一步发展

论

证

推

动

漫步太空

青蒿素

1.“我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”此材料表明我国研制核武器的根本目的是( )

A.发展科学技术 B.增强国防力量

C.维护民族独立 D.稳定国际局势

C

2.(2021 江苏盐城)2021年我国科技喜讯不断:5月15日,天问一号携带的“祝融号”成功登陆火星;5月30日,天舟二号与天和核心舱完成自主交会对接。下列成就与此属一个领域的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.导弹核武器试验成功进行

C.“东方红一号”发射成功 D.屠呦呦团队发现了青蒿素

C

3.(2021 内蒙古赤峰)右图人物是一位著名

的农业科学家,他的杰出贡献印证了“科学

技术是第一生产力”这一光辉论断。他是( )

A.钱学森 B.邓稼先

C.袁隆平 D.屠呦呦

C

4.下图是中国人民邮政为纪念某次会议的召开而发行的纪念邮票。

请判断这次会议讨论的内容应属于哪方面工作( )

A. 经济建设 B. 文学艺术

C. 国防科技 D. 民族宗教

B

首先请大家回忆一下中国古代的四大发明有哪些?

造纸术

火药

指南针

印刷术

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

分析中华人民共和国成立后我国科技文化发展的原因。

知道“两弹一星”的成功研制、袁隆平培育籼型杂交水稻、屠呦呦发现青蒿素等标志性成果,屠呦呦获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖;“双百”方针及《红岩》等优秀作品,莫言获得诺贝尔文学奖。

1

2

(重点)

(难点)

材料一 朝鲜战争爆发后,杜鲁门说:“要采取一切必要措施,挽回朝鲜战局。”在场的记者马上提问:“您所讲的一切必要措施,是否包括使用原子弹 ”杜鲁门明确回答:“当然包括原子弹。”……朝鲜战争停战后,美国向中国扔原子弹的核威胁一直存在。”

新中国成立初期,美国在核武器上对中国持什么态度

(核威胁、核讹诈)

两弹

原子弹威力极大,杀伤力强,而我国作为爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?

材料二 “中国要是没有原子弹这个东西,人家就要欺负我们。帝国主义看不起我们,是因为我们没有原子弹,只有手榴弹。”

——毛泽东

为了保卫国家安全,免受核战争的威胁;打破帝国主义的核垄断,维护世界和平,最终消灭核武器。

1964年10月16日,在我国西北罗布泊大漠中,随着一声巨响,巨大的蘑菇云腾空而起,我国成功爆炸第一颗原子弹,“东方巨响”震惊世界。

1967年我国第一颗氢弹爆炸成功

我国第一颗原子弹爆炸成功:

1964年10月。

我国第一颗氢弹爆炸成功:

1967年6月。

2年零8个月

《各国从原子弹爆炸成功

到氢弹爆炸成功所花的时间表》

国名 时间

美国 7年零3个月

前苏联 不到4年

英国 4年零7个月

法国 8年零6个月

算一算:从原子弹爆炸成功到氢弹爆炸成功,中国花了多长的时间?

邓 稼 先 的 人 生 简 历 出生 1924年出生于安徽怀宁的一个书香门第家庭。

求学 1941年考入西南联合大学物理系。

1947年赴美留学。

1950年获得物理学博士学位。

事迹 1950年在中国科学院近代物理研究所工作。

1958年在第二机械工业部第九研究院工作。

1964年主持设计我国第一颗原子弹爆炸成功。

1967年主持设计我国第一颗氢弹爆炸成功,被誉为“两弹元勋”。

1986年7月29日,因直肠癌去世,终年62岁。

钱 学 森 的 人 生 简 历 出生 1911年出生于上海,祖籍浙江杭州。

求学 1934年毕业于上海交通大学机械工程系,次年赴美留学。

1936年获麻省理工学院航空工程硕士学位。

1939年获得美国加州理工学院航空、数学博士学位。

1947年被麻省理工学院聘为教授。

事迹 1950年打算回国,遭美国软禁。

1955年在中国政府的干涉与帮助下回国。

1956年任中国科学院力学研究所所长,负责我国航空事业的发展。

1955年,钱学森冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和实验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

金贝尔(美国海军副部长):“钱学森是美国最优秀的火箭专家之一……一个钱学森抵得上五个海军陆战师,我宁可把这个家伙枪毙了,也不能放他回红色中国。”

——叶永烈《钱学森传》

1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

广大指战员热烈庆祝我国第一枚导弹核武器试验取得成功。

1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来。

一星——人造卫星

东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射,拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。

一星

成功原因

“两弹一星”的成功,是在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家自力更生,克服重重困难取得的伟大成就。

两弹一星功勋奖章

两

弹

一

星

精

神

意义

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。

——法国评价

两弹一星

领域 时间 成就

国防 两弹 核弹 原子弹

氢弹

导弹

一星

1964.10.16

第一颗原子弹爆炸成功。

1967.6.17

第一颗氢弹爆炸成功。

1966.10.27

第一颗装有核弹头的地地导弹发射成功。

1970.4.24

第一颗人造地球卫星——东方红一号。

科技发展

1986年,根据王淦昌、王大珩等科学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。

1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家发展科技计划

在这些计划的推动下,我国取得了一大批先进的科技成果,培养了优秀科技人才,科技研究水平不断提升。

载人航天工程

1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

神舟一号飞船发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。

②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟五号飞船是在无人飞船的基础上研制的我国第1艘载人飞船,乘有1名航天员:杨利伟,在轨道运行了1天。此次飞行打破了由美国和前苏联(俄罗斯)在载人航天领域的独霸局面,提高了我国的国际地位。

③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

神舟七号载人航天飞船共计飞行2天20小时27分钟。神舟七号是中国第三个载人航天飞船,突破和掌握了出舱活动相关技术。

人教版八年级下册

载人航天工程

议一议:我国航天事业的发展对我们的生活产生了哪些影响?

通信实验卫星帮助我们传播电视、电话信号;气象卫星帮助我们准确预报天气;卫星导航系统帮助我们走遍天下不迷路。

杂交水稻

①时间:

20世纪70年代。

②培育者:

袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,比常规水稻增产20%左右。

袁隆平,1930年生于北京。中国杂交水稻育种专家,“杂交水稻之父”,中国工程院院士。2006年4月当选美国国家科学院外籍院士。

袁隆平致力于杂交水稻的研究,先后成功研发出籼型杂交水稻、超级杂交稻。2017年9月,袁隆平宣布一项剔除水稻中重金属镉的新成果。

③意义:

为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

国内

新中国成立以来第一个特等发明奖

我国将首届最高科学技术奖授予了袁隆平

③意义:

袁隆平的杂交水稻技术对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

国际

袁隆平曾获得联合国世界知识产权组织“杰出发明家”金质奖、联合国教科文组织科学奖、联合国粮农组织粮食安全保障奖等国际奖,享有很高的国际声望,被誉为“杂交水稻之父”。

联合国教科文组织科学奖

袁隆平的国际奖

马来西亚马哈蒂尔科学奖

CCTV“感动中国2004年度人物”

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽(shū )千重浪,最是风流袁隆平!

2017年10月,袁隆平院士培育的超级杂交水稻亩产再创新高,在邯郸市永年区广府镇的百亩水稻高产攻关示范田内,平均亩产达1149.02千克,刷新了世界水稻单产纪录。

1149.02千克!袁隆平“超级稻”再创世界新纪录

青蒿素

①时间:

20世纪70年代初。

②发现者:

屠呦呦领导的科研团队。

开创了治疗疟疾的新方法。青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

③ 意义:

青蒿素

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。中国药学家屠呦呦领导的科研团队,从中国医药古典文献中获得灵感,终于在70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家。

2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。

……屠呦呦发现的青蒿素应用在治疗中……为每年数百万感染相关疾病的人们提供了“强有力的治疗新方式”,在改善人类健康和减少患者病痛方面的成果无法估量……

——诺贝尔奖评

双百方针

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上

“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

①提出:

"百花齐放、百家争鸣",具体地说就是,在文艺创作上,允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在,自由发展;在学术理论上,提倡不同学派、不同观点互相争鸣,自由讨论。

许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

②成果:

《茶馆》

《红岩》

《青春之歌》

《东方红》

《英雄儿女》 《林则徐》

进一步发展

中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。

莫言,1955年2月17日出生,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。2000年,莫言的《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。2012年莫言获得诺贝尔文学奖。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

材料研读

结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。我们有博大精深的优秀传统文化。社会主义先进文化是一种有生命力的文化,是一种体现人类文明发展进步方向的文化。

“两弹一星”

籼型杂交水稻

科学技术是第一生产力

文化事业进一步发展

论

证

推

动

漫步太空

青蒿素

1.“我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”此材料表明我国研制核武器的根本目的是( )

A.发展科学技术 B.增强国防力量

C.维护民族独立 D.稳定国际局势

C

2.(2021 江苏盐城)2021年我国科技喜讯不断:5月15日,天问一号携带的“祝融号”成功登陆火星;5月30日,天舟二号与天和核心舱完成自主交会对接。下列成就与此属一个领域的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.导弹核武器试验成功进行

C.“东方红一号”发射成功 D.屠呦呦团队发现了青蒿素

C

3.(2021 内蒙古赤峰)右图人物是一位著名

的农业科学家,他的杰出贡献印证了“科学

技术是第一生产力”这一光辉论断。他是( )

A.钱学森 B.邓稼先

C.袁隆平 D.屠呦呦

C

4.下图是中国人民邮政为纪念某次会议的召开而发行的纪念邮票。

请判断这次会议讨论的内容应属于哪方面工作( )

A. 经济建设 B. 文学艺术

C. 国防科技 D. 民族宗教

B

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化