高中语文部编版选择性必修上册 第二单元5.《论语》大学之道十二章 人皆有不忍人之心)课件(80张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修上册 第二单元5.《论语》大学之道十二章 人皆有不忍人之心)课件(80张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-25 17:52:59 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

学段一 文本前置学习

第5课

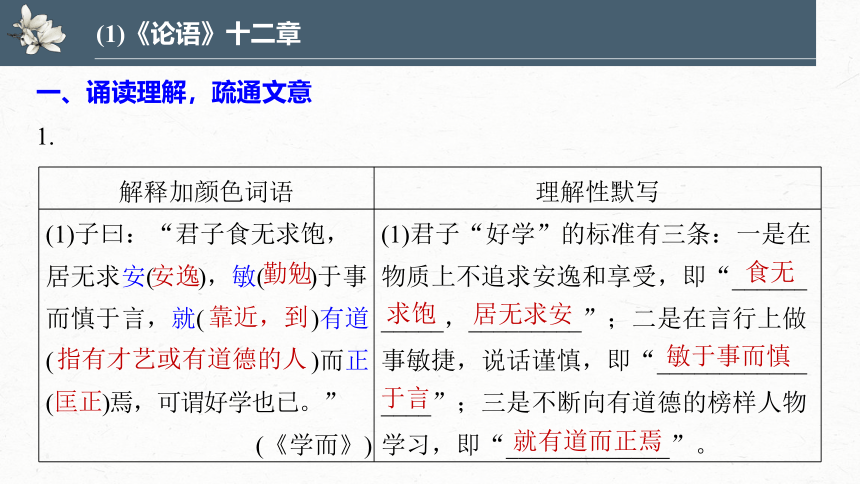

解释加颜色词语 理解性默写

(1)子曰:“君子食无求饱,居无求安( ),敏( )于事而慎于言,就( )有道( )而正( )焉,可谓好学也已。” (《学而》) (1)君子“好学”的标准有三条:一是在物质上不追求安逸和享受,即“______

_____,_________”;二是在言行上做事敏捷,说话谨慎,即“____________

____”;三是不断向有道德的榜样人物学习,即“_____________”。

(1)《论语》十二章

一、诵读理解,疏通文意

1.

安逸

勤勉

靠近,到

指有才艺或有道德的人

匡正

食无

求饱

居无求安

敏于事而慎

于言

就有道而正焉

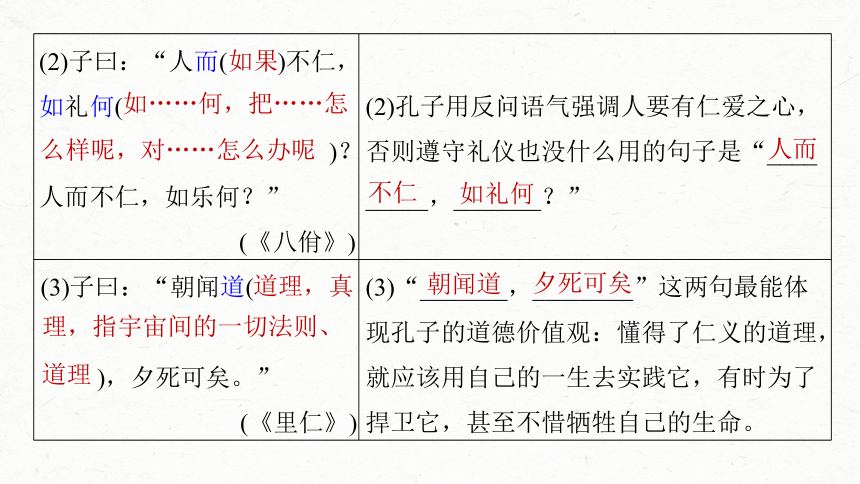

(2)子曰:“人而( )不仁,如礼何( )?人而不仁,如乐何?” (《八佾》) (2)孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“____

_____,_______?”

(3)子曰:“朝闻道( ),夕死可矣。” (《里仁》) (3)“_______,________”这两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

如果

如……何,把……怎

么样呢,对……怎么办呢

道理,真

理,指宇宙间的一切法则、

道理

人而

不仁

如礼何

朝闻道

夕死可矣

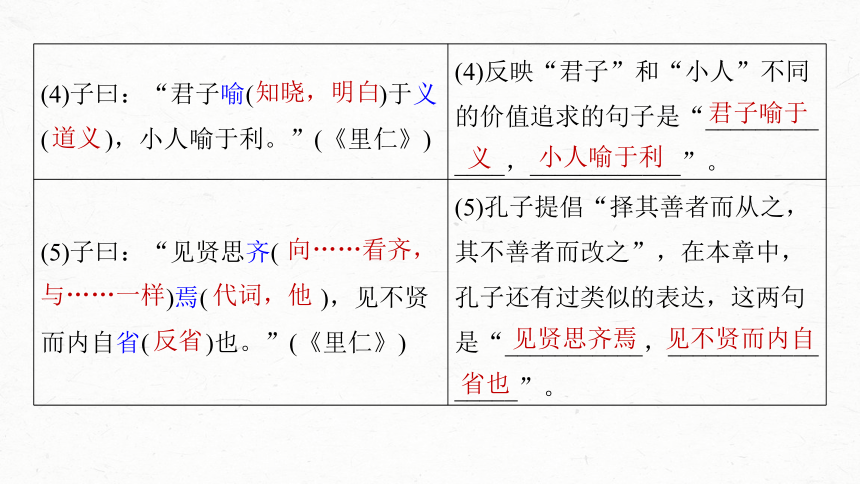

(4)子曰:“君子喻( )于义( ),小人喻于利。”(《里仁》) (4)反映“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“_________

____,____________”。

(5)子曰:“见贤思齐( )焉( ),见不贤而内自省( )也。”(《里仁》) (5)孔子提倡“择其善者而从之,其不善者而改之”,在本章中,孔子还有过类似的表达,这两句是“___________,____________

_____”。

知晓,明白

道义

向……看齐,

与……一样

代词,他

反省

君子喻于

义

小人喻于利

见贤思齐焉

见不贤而内自

省也

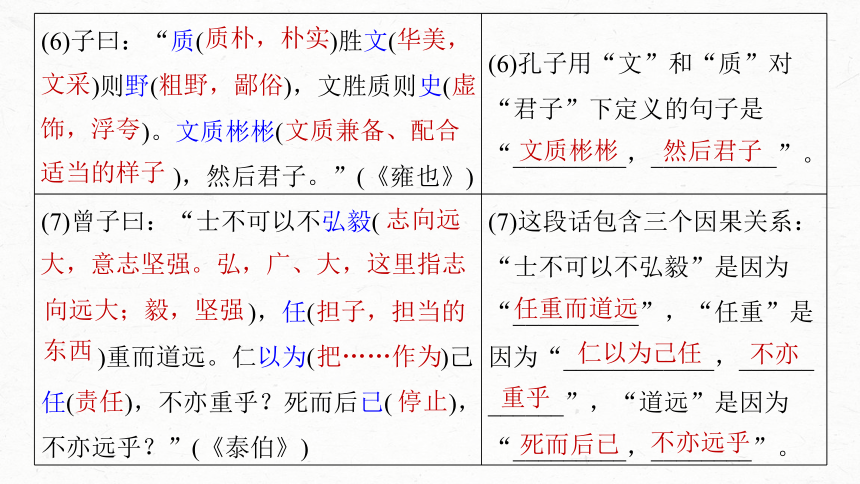

(6)子曰:“质( )胜文( )则野( ),文胜质则史( )。文质彬彬( ),然后君子。”(《雍也》) (6)孔子用“文”和“质”对

“君子”下定义的句子是“_________,__________”。

(7)曾子曰:“士不可以不弘毅( ),任( )重而道远。仁以为( )己任( ),不亦重乎?死而后已( ),不亦远乎?”(《泰伯》) (7)这段话包含三个因果关系:“士不可以不弘毅”是因为

“__________”,“任重”是因为“____________,______

______”,“道远”是因为“_________,________”。

质朴,朴实

华美,

文采

粗野,鄙俗

虚

饰,浮夸

文质兼备、配合

适当的样子

志向远

大,意志坚强。弘,广、大,这里指志

向远大;毅,坚强

担子,担当的

东西

把……作为

责任

停止

文质彬彬

然后君子

任重而道远

仁以为己任

不亦

重乎

死而后已

不亦远乎

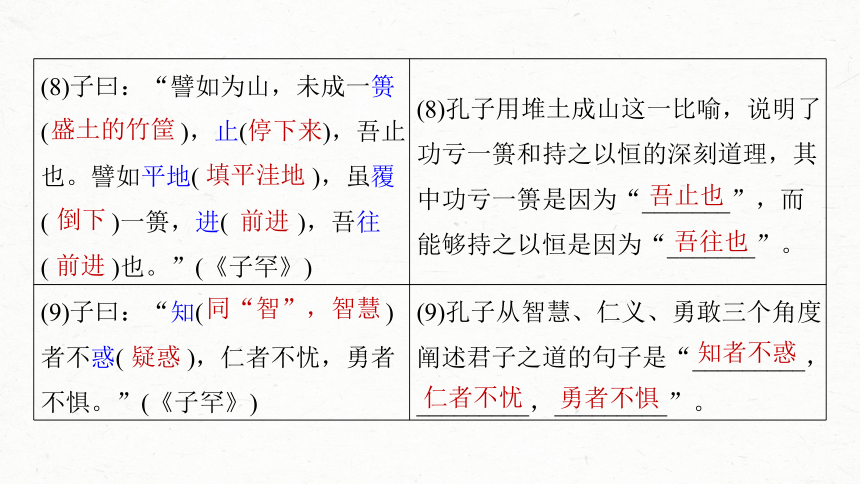

(8)子曰:“譬如为山,未成一篑 ( ),止( ),吾止也。譬如平地( ),虽覆 ( )一篑,进( ),吾往 ( )也。”(《子罕》) (8)孔子用堆土成山这一比喻,说明了功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“_______”,而能够持之以恒是因为“_______”。

(9)子曰:“知( )者不惑( ),仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》) (9)孔子从智慧、仁义、勇敢三个角度阐述君子之道的句子是“_________,

_________,_________”。

盛土的竹筐

停下来

填平洼地

倒下

前进

前进

同“智”,智慧

疑惑

吾止也

吾往也

知者不惑

仁者不忧

勇者不惧

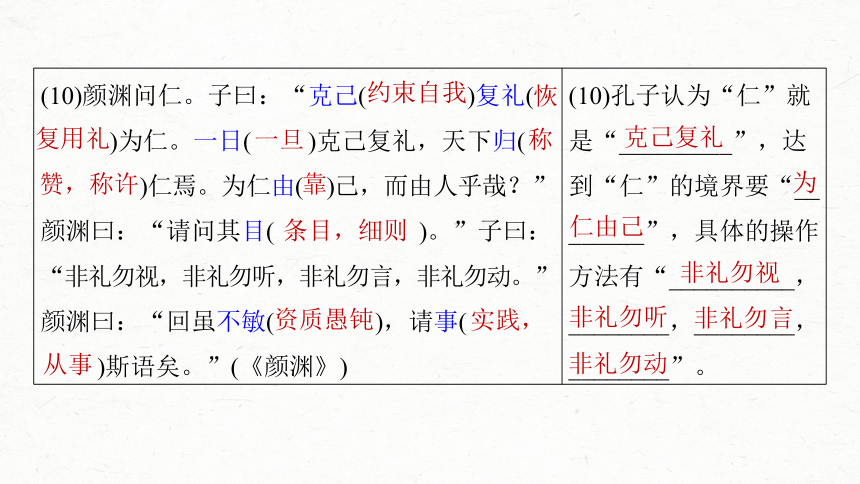

(10)颜渊问仁。子曰:“克己( )复礼( )为仁。一日( )克己复礼,天下归( )仁焉。为仁由( )己,而由人乎哉?” 颜渊曰:“请问其目( )。”子曰: “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏( ),请事( )斯语矣。”(《颜渊》) (10)孔子认为“仁”就是“_________”,达到“仁”的境界要“__

______”,具体的操作方法有“__________,________,________,________”。

约束自我

恢

复用礼

一旦

称

赞,称许

靠

条目,细则

资质愚钝

实践,

从事

克己复礼

为

仁由己

非礼勿视

非礼勿听

非礼勿言

非礼勿动

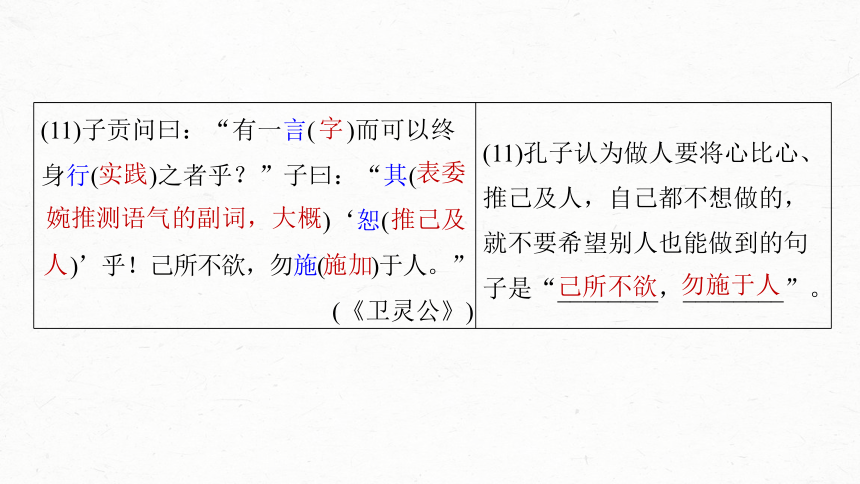

(11)子贡问曰:“有一言( )而可以终身行( )之者乎?”子曰:“其( )‘恕( )’乎!己所不欲,勿施( )于人。” (《卫灵公》) (11)孔子认为做人要将心比心、推己及人,自己都不想做的,就不要希望别人也能做到的句子是“________,________”。

字

实践

表委

婉推测语气的副词,大概

推己及

人

施加

己所不欲

勿施于人

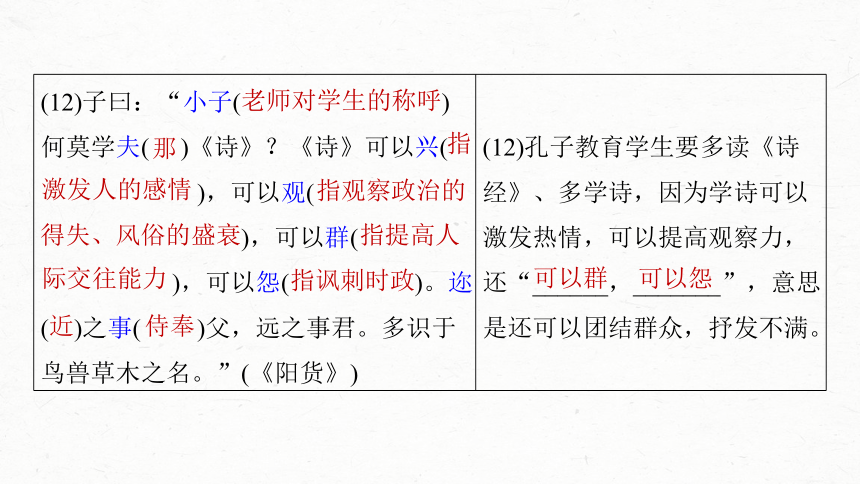

(12)子曰:“小子( )何莫学夫( )《诗》?《诗》可以兴( ),可以观( ),可以群( ),可以怨( )。迩( )之事( )父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》) (12)孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“______,_______”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

老师对学生的称呼

那

指

激发人的感情

指观察政治的

得失、风俗的盛衰

指提高人

际交往能力

指讽刺时政

近

侍奉

可以群

可以怨

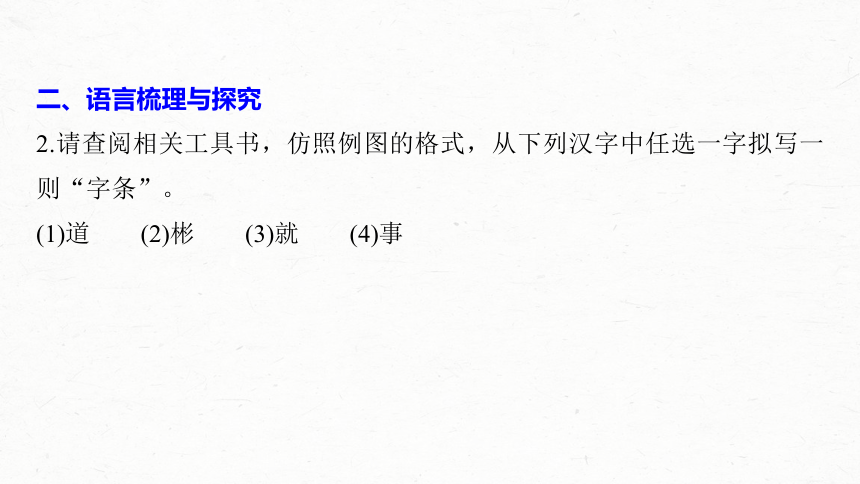

二、语言梳理与探究

2.请查阅相关工具书,仿照例图的格式,从下列汉字中任选一字拟写一则“字条”。

(1)道 (2)彬 (3)就 (4)事

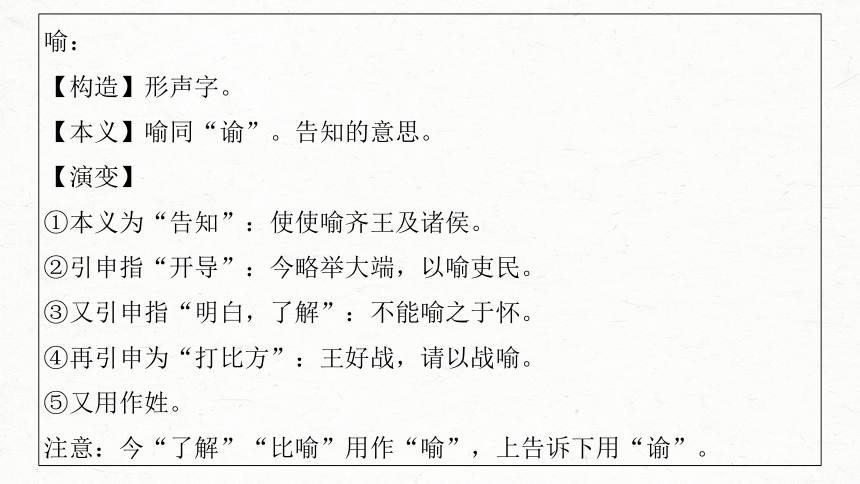

喻:

【构造】形声字。

【本义】喻同“谕”。告知的意思。

【演变】

①本义为“告知”:使使喻齐王及诸侯。

②引申指“开导”:今略举大端,以喻吏民。

③又引申指“明白,了解”:不能喻之于怀。

④再引申为“打比方”:王好战,请以战喻。

⑤又用作姓。

注意:今“了解”“比喻”用作“喻”,上告诉下用“谕”。

答案 例图参考《汉字源流字典》,《汉字源流字典》是一部兼具古汉语字典和现代汉语字典功能的通用字典。拟写“字条”必须查阅工具书,联系所学,拓展新知。具体略。

3.自古以来,人们对于“克己复礼”的理解往往大相径庭:有人认为,“克”是“约束”的意思,也就是约束自己,使言行符合礼;有人认为,“克”是“能够”的意思,也就是能够按照自我意愿行事,又合于礼。你赞同哪一个观点?从《〈论语〉十二章》或其他章节中任选几则材料来证明你的观点。

答案 (提示)关于“克己复礼”的论争持续至今日,能通过阅读《论语》形成自己的判断即可。表示“约束”的证据有“君子喻于义,小人喻于利”“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”“士不可以不弘毅”“己所不欲,勿施于人”“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言”等。表示“能够”的证据有“为仁由己,而由人乎哉”“七十而从心所欲,不逾矩”等。

三、导图引路,概览全文

4.请在理解全文的基础上填出下图的空白内容。

论“仁”

论“道”

论修己与待人

四、辨析概念,深入理解

5.理解“好学”概念

(1)请结合《〈论语〉十二章》,说说“好学”的标准或条件。

答案 ①坚定学习的志向,切忌分心于物质享受,以免陷于物欲,进而降低了学习的效果。

②学习(工作)中应是多做少说。

③遇到机会,时常向道德高的人学习并改正自己的缺点。

(2)孔子认为“好学”之“学”学什么?请结合第十二章谈谈。

答案 孔子认为,“学”主要是学《诗经》经典。不学诗,无以言。学习《诗经》,可以培养自己的联想与观察能力,可以锻炼自己的合群性,不仅可以学到自然知识,还可以用在与父母、国君的相处上。总之,要“学”的内容很广泛。

6.理解“仁”概念

(1)什么是“仁”?孔子的解释是“克己复礼为仁”。请解释“克己复礼”的内涵。

答案 “克己”是克制自己的欲望,自觉地约束自己;“复礼”是践行礼仪,一切言行要纳于礼。前者为内,后者为外;前者为知,后者为行。总之,就是通过人们的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。

(2)下面的句子都带有“仁”字,说说它们分别是从哪些角度阐释“仁”的。

①人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

②仁以为己任,不亦重乎?

③仁者不忧。

④为仁由己,而由人乎哉?

答案 第①句是说“仁”与“礼”“乐”的关系。“仁”是“礼”“乐”的根本要求,“礼”“乐”是“仁”的外在表现。一个人如果没有仁德,就根本谈不上礼乐的问题。

第②句是说践行仁德是一个人的使命担当、沉重责任。士人应用一生乃至生命去践行它。

第③句是说评判一个人是不是“仁”的标准,“不忧”是其重要指标。一个人如果真正明白何为仁的时候,他会坦然面对人生的喜乐,不庸人自扰。

第④句讲践行仁德完全取决于自己,不能由别人强制。强调践行的主动性和内在性。

7.理解“道”概念

下列句子中“道”的含义是否相同?哪个“道”才是孔子心中的“道”?

(1)朝闻道,夕死可矣。

(2)士不可以不弘毅,任重而道远。

(3)就有道而正焉。

答案 第一个“道”是道理、真理。第二个“道”是路。第三个“道”是道德,侧重指品德、学问。

第一个“道”才是孔子心中的“道”。因为这句话是孔子爱真理甚于爱生命的誓言。生命不是我们自己选择的,但是,有了生命的我们应懂得人生的真理,知道怎样活着才是有价值的。

8.理解“君子”概念

“君子”是《论语》中十分重要的词语,同时,作为中华民族道德评价的标准,源远流长,深入人心。“君子”在春秋早期是一个地位词,主要指各级贵族。到了孔子心中,就变成了道德修养高尚的代名词。请结合《〈论语〉十二章》中的重点内容,谈谈如何成为君子或者成为君子的条件是什么。

答案 (提示)①重义轻利。

②见贤思齐。

③文质彬彬。

④推己及人。

⑤勇于担当。

⑥追求真理。

⑦敏慎好学。

⑧克己复礼。

五、体味语言,赏析表达

9.《论语》语言精微、凝练、隽永,又不乏生动,请结合这一特点品味下列句子中加颜色的词语。

(1)朝闻道,夕死可矣。

答案 “可”包含了闻道的欣悦、殉道的宁静与平和,用语寻常却极其隽永。

(2)文质彬彬,然后君子。

答案 “彬彬”形容两者配合得十分适当,既不偏胜于文,也不偏胜于质,不偏不倚,恰到好处。叠字的使用,很有形象感。

(3)譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

答案 “譬如”一词表明堆土成山用了比喻,说明功亏一篑的深刻道理,只出现喻体,未出现本体,给人很多联想。

10.《〈论语〉十二章》在说理上运用了哪些方法?请简要分析。

答案 ①运用比喻来说明深刻的道理。如“譬如为山,未成一篑”等。

②运用对比,使语义更加鲜明。如“君子喻于义,小人喻于利”。

③运用对偶、排比的句式,使语言整饬,朗朗上口。如“质胜文则野,文胜质则史”“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”等。

1.《论语》成“经”

《论语》全书共20章,首创“语录体”。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”,和《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》合称“五经”,总称“四书五经”。“十三经”是儒家文化的基本著作,一般来说,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》称为“经”,《左传》《公羊传》《谷梁传》属于“传”,《传记》《孝经》《论语》《孟子》都是“记”,而《尔雅》则为训诂之作。

附 助读资源

2.儒家千年史

儒家学说为春秋时期孔子所创立,战国孟子、荀子加以继承发展。西汉董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,主张“天人感应”“君权神授”,儒家地位得到飞跃性提升。两宋程颐、程颢及朱熹倡导理学,将儒家思想概念化、系统化、逻辑化、心性化,合称为“程朱理学”。明朝严格执行八股取士制,儒家地位得到强化,陆九渊、王阳明将儒学发展成为影响深广的“心学”。明末清初李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等进步思想家,批判继承传统儒家思想,提倡经世致用,反对君主专制,让儒学焕发了新的生机。晚清康有为等则重新审视儒家学说,将西方资产阶级思想与儒家思想结合起来,针对时弊推陈出新,使之成为维新变法的重要理论依据。

3.名家评点

(1)道所以济民,圣人存身,为行道也。济民以道,非为济身也。故云诚令道朝闻于世,虽夕死可也。伤道不行,且明己忧世不为身也。

——[南朝·梁]皇侃《论语义疏》引栾肇语

(2)见贤思齐,见不贤内省,见义不为,见其过而内自讼,见善如不及,见不善如探汤,数处“见”字皆是人所易见者,难处全在下截。徒责其知之不真,而不责其志之不笃、行之不勇,非圣人当下立言之意也。

——[清]焦袁熹《此木轩四书说》

(3)弘毅以器识言,重远以事功言。盖必有此器识,而后能建此事功也。士之义推十合一,通古今而任事者也。由士而大夫,由大夫而卿相,而君,皆由士推而上之。

——[魏]何晏集注[南朝·梁]皇侃疏《论语集解义疏》

(4)夫《诗》,温柔敦厚者也。不质直言之,而比兴言之,不言理而言情,不务胜人而务感人。自理道之说起,人各挟其是非以逞其血气。激浊扬清,本非谬戾,而言不本于性情,则听者厌倦,至于倾轧之不已而忿毒之相寻。以同为党,即以比为争,甚而假宫闱庙祀储贰之名,动辄千百人哭于朝门,自鸣忠孝,以激其君之怒,害及其身,祸于其国,全戾乎所以事君父之道。余读《明史》,每叹诗教之亡,莫此为甚。

——[清]焦循《毛诗补疏序》

1.古今异义词

附 积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

史 文胜质则史 古义:虚饰,浮夸。

今义:历史。

一日 一日克己复礼 古义:一旦。

今义:一天。

小子 小子何莫学夫《诗》 古义:老师对学生的称呼。

今义:①男孩子;②人(用于男性,含轻蔑意)。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

弘 士不可以不弘毅 形容词,广、大

子曰:人能弘道,非道弘人 动词,扩大

事 迩之事父 动词,侍奉

请事斯语矣 动词,实践,从事

敏 敏于事而慎于言 形容词,勤勉

回虽不敏 形容词,灵敏

3.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

已 死而后已 停止

可谓好学也已 同“矣”,表陈述语气

而 人而不仁 连词,表假设,如果

见不贤而内自省也 连词,表顺承,就

任重而道远 连词,表递进,而且

其 其“恕”乎 副词,表委婉推测语气,大概

其闻道也固先乎吾 人称代词,他

于 君子喻于义 介词,对

勿施于人 介词,给

4.特殊句式

句式 例句 解析

固定句式 人而不仁,如乐何? “如……何”,“把……怎么样呢”

“对……怎么办呢”

宾语前置句 见不贤而内自省也 “自”作“省”的宾语前置

宾语前置句,固定句式 仁以为己任,不亦重乎? 正常语序为“以仁为己任”;“不亦……乎”,“不也……吗”

定语后置句 有一言而可以终身行之者乎 “而……者”为语言标志,正常语序为“有可以终身行之(之)一言乎”

5.文中成语

(1)食无求饱:饮食不要求饱。指饮食有节制,生活要求不高。

(2)居无求安:居住不要求舒适。指不追求物质方面的享受。

(3)见贤思齐:见到贤能的人就想向他看齐。

(4)文质彬彬:文质兼备、配合适当的样子。

(5)任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大,需要长期艰苦奋斗。

(6)克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一、诵读理解,疏通文意

1.

(2)大学之道

解释加颜色词语 理解性默写

(第1段)大学( )之道( ),在明( )明德( ),在亲民( ),在止于至善( )。知止而后有定( ),定而后能静 ( ),静而后能安( ),安而后能虑( ),虑而后能得( )。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。 (1)《大学之道》开篇即点出了“三纲八目”

的“三纲”,即“__________,________,__________”。这是“大学之道”的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。

(2)“___________,___________,_______

_____,___________”四句,层层深入、逻辑严密地论述了志向坚定带来的一系列益处,也是达到“至善”境界的过程。

穷理、正心、修身、治人的

学问

根本原则

彰明

美好的

德行

亲近爱抚民众。一说“亲”当

作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去

恶向善

道德修养的最高境界

志向坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

在明明德

在亲民

在止于至善

定而后能静

静而后能安

安而后

能虑

虑而后能得

(第2段)古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐

( )其家。欲齐其家者,先修( )其身。欲修其身者,先正( )其心。欲正其心者,先诚( )其意。欲诚其意者,先致其知( )。致知在格物( )。物格而后知至( ),知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治( ),国治而后天下平。自天子以至于庶人( ),壹是( )皆以修身为本( )。

使……整齐有序

修养

使……端正

使……真诚

获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致

推究事物的原理

对外物之理认识充分

治理得好

平民百姓

一概,一律

根本

(3)《大学之道》中,“_____________________,_________”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

(4)《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,

“__________,_________。___________”道出了认识事物的智慧。

(5)《大学之道》中,写获取知识的途径在于探究事理的句子是“____

_______”。

(6)《大学之道》中,阐明修身、齐家、治国、平天下四者之间关系的句子是“____________,_____________,_______________”。

古之欲明明德于天下者

先治其国

欲诚其意者

先致其知

致知在格物

致知

在格物

身修而后家齐

家齐而后国治

国治而后天下平

(7)《大学之道》中,写通过推究事物的原理然后才能获得学问的句子是“______________”。

(8)《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目,“_________________,_________________”说明了“修身”是其中最根本的一条。

(9)《大学之道》中,由“________________,__________________”可知,“修身”与每个人都息息相关,上至国君、下至黎民,无一例外。

物格而后知至

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

二、语言梳理与探究

2.解释下列各组句子中加颜色词的含义,从中体悟形容词活用的规律特点。

知至而后意诚:_____

先诚其意: ___________

(1)

意诚而后心正:_____

先正其心:___________

(2)

家齐而后国治:_________

先齐其家:_______________

(3)

真诚

端正

整齐有序

使……整齐有序

使……端正

使……真诚

规律特点:____________________________________________________

_________________________________________________________

大学之道,在明明德:_______

古之欲明明德于天下者:___________

(4)

美好的

使……彰明

形容词放在主语或名词后面,充当谓语与修饰成分,其后

一旦带了宾语(或名词),该词可能活用为使动用法(或意动用法)。

三、导图引路,概览全文

3.《大学之道》围绕“三纲”和“八目”谈儒家成人进修的基本原理。请根据“三纲”“八目”具体所指,思考其联系,补写下面的结构导图。

明明德

亲民

止于至善

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

四、“三纲八目”,深入理解

4.结合《大学》的相关论述,理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部的关键。

答案 “三纲”是指明明德、亲民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。“八目”是指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。朱熹认为,这是“大学之条目也”。它既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学展示的人生进修阶梯。儒家的全部学说实际上都是循着这“三纲”“八目”展开的。“八目”实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面的“格物、致知、诚意、正心”是“内修”,对应的是“三纲”中的明明德阶段;后面的“齐家、治国、平天下”是“外治”,对应的是“三纲”中的亲民阶段。中间的“修身”,则是联结“内修”和“外治”两方面的枢纽。它与前面的“内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

5.《大学》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,请简要阐释这种关系。

答案 修己是治人的前提,修己的目的是治国平天下,这种关系强调治国平天下与个人道德修养的一致性。修己是治国平天下的前提和基础;治国平天下,是以提高个人修养为途径的。

1.《大学》简介

《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是中国古代一部讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

附 助读资源

《大学》文辞简约,内涵深刻,影响深远,主要概括总结了先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,对儒家政治哲学也有系统的论述,对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

2.《礼记》简介

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一、“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,以及社会主义和谐社会建设有重要影响。

3.名家评点

(1)大学者,大人之学也。明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。——[宋]朱熹《四书章句集注》

(2)须是到至当处而不迁,方是止至善。故自理之得于心者言则曰“明德”,自理之见于事者言则曰“至善”,求其初则非二物也。止者,必至于是而不迁之意。言明德、新民两事皆当止于此而不可迁也。总而言之,“至善”是“明德”本然之则,“止至善”又是“明明德”之则,“明明德”又为下两句纲领,“至善”又为上两句标准。

——[元]景星《大学中庸集说启蒙》

1.多义实词

附 积累卡片

词语 例句 释义项(或用法)

知 知止而后有定 动词,知道

致知在格物 名词,知识

则知明而行无过矣 名词,同“智”,见识

客亦知夫水与月乎 动词,了解

安 居无求安 安逸

静而后能安 性情安和

道 大学之道 根本原则

则近道矣 道理、规律

止 止,吾止 停止

在止于至善 达到

2.词类活用

词语 例句 解析

明 大学之道,在明明德 形容词作动词,彰明

齐 先齐其家 形容词的使动用法,使……整齐有序

正 先正其心 形容词的使动用法,使……端正

诚 先诚其意 形容词的使动用法,使……真诚

3.《礼记》名言警句

(1)古之君子,举大事,必慎其终始。

(2)玉不琢,不成器。人不学,不知道。

(3)一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让。

(4)是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

(5)人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

(6)是故恶言不出于口,忿言不反于身。

(7)记问之学,不足以为人师。

(8)博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

(9)教也者,长善而救其失者也。

(10)论其诗不如听其声,听其声不如察其形。

(11)师也者,教之以事而喻诸德者也。

(12)是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

一、解释词语,疏通文意

1.

孟子曰:“人皆有不忍人( )之心。先王有不忍人之心,斯( )有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以( )谓人皆有不忍人之心者:今( )人乍( )见孺子( )将入于井,皆有怵惕( )恻隐[

]之心;非所以内交( )于孺子之父母也,非所以要誉( )于乡党( )朋友也,非恶其声而然( )也。

(3)人皆有不忍人之心

狠心对待别人

就

……的原因

假如,如果

忽然

儿童,小孩

惊骇,恐惧

哀痛,

怜悯(别人的不幸)

结交。内,同“纳”

博取名誉

同乡

这样

由是观之( ),无恻隐之心,非人也;无羞恶(

)之心,非人也;无辞让( )之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端( )也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹( )其有四体( )也。有是四端而自谓( )不能者,自贼( )者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然( ),泉之始达( )。苟( )能充之,足以保( )四海( );苟不充之,不足以事( )父母。”

音节助词

对自身的不善感到

羞耻,对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

好像

四肢

说

伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

天下

侍奉

意义或用法 例句

代词

助词

二、语言梳理

2.本文中“之”字出现频率颇高。试找出它在本文及《〈论语〉十二章》中的用法与例句,填写下表。

第三人称代词

有一言而可以终身行之者乎?/苟能充之,足以保四海

结构助词,相当于“的”

用在主谓之间,取消句子独立性

恻隐之心,仁之端也

人之有是四端也

用于调整音节

迩之事父,远之事君

三、导图引路,概览全文

3.《人皆有不忍人之心》层层分析,表达了人性本善的观点。请结合课文内容补写下面的结构导图。

人皆有不忍人之心

明观点:(1)__________________

举事例:列举人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应,并分析

其原因

推导

四心

恻隐之心→仁

羞恶之心→义

辞让之心→礼

是非之心→智

提出四端

巧譬喻:将“四端”喻为“四体”,进一步强调这四种善性为人

所固有

对比分析:(2)____________________________________________

______

人皆有不忍人之心

强调后天努力(“扩而充之”)对发扬“四端”的重

要意义

四、深入文本,重点理解

4.我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就已经具备了“仁义礼智”这四种品德?

答案 孟子告诉我们,拥有了“仁义礼智”四种发端并不意味着我们就拥有了“仁义礼智”,只是说我们具备了达到“仁义礼智”境界的潜能。问题的关键就在于有没有去发现并挖掘这种固有的潜能,也就是文中所说的“扩而充之”,如果你挖掘了你的潜能,你就一步一步走向成功;如果你自暴自弃了,你也就流入了凡庸甚至堕入了邪恶。

5.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

6.本文以“人乍见孺子将入于井”时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。试结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性。

答案 孟子认为,“恻隐之心”(也就是“不忍人之心”)是人人都有的。为了证明这一论断,他举了“人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这一雄辩的例子。

孟子所举的这个例子具有极大的普遍性,但它不是由逻辑推理而是由生活实践所证明的,其根据就在每个(正常)人的心里。每个人都可以“将心比心”,得出这样的结论。这就是所谓直觉的证明。而从这个例子中,我们也能得出恻隐之心的两个基本特征:一是它涉及心灵的内容,即一个人设身处地所感觉到的他人的痛苦(现在的或将来的);二是它涉及心灵指向,即一个人在体验到恻隐之情时心灵是指向他人的,表现出一种对他人的关切,而这一指向是纯粹道德的指向。

孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。“羞恶之心”是“不忍人之心”的反面表达;“辞让之心”(“恭敬之心”)出于对他人的尊重,与“不忍人之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

孟子指出,上述“四心”分别是“仁”“义”“礼”“智”四种重要美德的发端、萌芽,是人之为人的内在根据,只要人后天去“扩而充之”,就可以达到相当高的道德境界,就可以“事父母”“保四海”。由此,孟子得出了他的著名的“性善论”,即人有内在向善的坚实基础,在这个基础上“扩而充之”,就可以成就极高的道德境界。孟子将道德情感视为人性论的基础,开启了儒家文化以情感而不是以知性为主要特征的发展道路。“性善论”也从孟子时代众多的人性论中脱颖而出,一直影响至今。

但仔细想想,孟子的论证过程却是有问题的。我们从“人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这一例子说起。我们知道,特定年龄段的小孩子通常很容易得到正常人的爱的。因而在孟子这里,快要掉进井里的孩子可以让所有目睹的正常人产生恻隐之心。但是,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人物,那么又有多少人会产生同样强烈的恻隐之心呢?恐怕未必会有多少吧。

也就是说,在大多数情况下,人们只能对身处(或即将身处)险境的陌生人、没有仇恨的熟人、无辜的孩子产生强烈的恻隐之心,而对有矛盾、有仇恨的熟人则要相对冷漠。换言之,人的恻隐之心是分对象的、有场合差别的。对前者完全可以产生强烈的恻隐之心;而对后者,强烈的怨气、仇恨已经抵消了相当部分的同情,从而转为心理上的冷漠、行动上的不作为。同一个人在不同的情况下可以体验到两种完全不同的强烈情感,做出完全不同的举动。在这里举一个也许并不完全恰当的例子。我们知道,关于是否废除死刑,向来是有极大争议的。许多支持废除死刑的个人、组织,在平时经常发出相关的呼吁。可是,在某些惨案发生之后,许多之前持废除死刑观点的个人却完全转变立场,相关组织也暂时减少了发声。在这里,孟子的“无恻隐之心,非人也”恐怕多少有些片面、武断、粗暴。

当然,举的这个例子并不足以推翻孟子的论断,而只能说明人性的复杂:人既有向善的潜能、渴望,但同时在强烈的意志、情感、欲望的支配、裹挟下,完全有可能走上另一条完全相反的路。

1.写作背景

战国时期,七雄并立,相互之间战事频仍。战争的规模也远远超过了既往任何一个时代。在这个动荡不安的时代里,人民的生活极端痛苦,“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,“老弱转乎沟壑,壮者散而之四方”。孟子目睹当时社会的纷乱之景,认为天下“定于一”,主张通过施行仁政来“王天下”,所以他游说梁惠王、齐宣王,乃至宋、滕等小国的统治者。但是他的理想终究未能成功。大国忙于逐鹿中原,攻城略地;小国则苟延残喘,希求自保。孟子的理想与社会的现实脱节,这就使他的主张不可能付诸实施。

附 助读资源

2.孟母三迁

孟子小时候最初住在墓地附近,年幼的孟子和邻居家的孩子常常在墓地间玩耍,模仿大人的丧葬仪式捶胸顿足,跪拜号哭,以此为游戏。寡居的孟母看到后说,这里不适合我的孩子居住,于是带着孟子搬到市集附近居住。没想到孟子在这里又把学商贩叫卖、讨价还价当作游戏,孟母发现这里也不适合她的孩子居住,于是带着孟子再次搬家。这次搬到了学宫旁边,孟子的游戏内容就改为了模仿大人鞠躬行礼和进退的礼仪。孟母见状说,这才真正是适合我的孩子居住的地方,从此在那里定居。

1.通假字

附 积累卡片

词语 例句 解析

内 非所以内交于孺子之父母也 同“纳”,“内交”即“结交”

然 若火之始然 同“燃”,燃烧

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

端 恻隐之心,仁之端也 古义:萌芽,发端。

今义:(东西的)头。

贼 有是四端而自谓不能者,自贼者也 古义:伤害。

今义:偷东西的人。

3.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

忍 人皆有不忍人之心 形容词,狠心、残忍

是可忍,孰不可忍 动词,容忍、忍耐

吾不忍其觳觫 动词,忍心

君王为人不忍 形容词,狠心、残忍

辞 辞让之心,礼之端也 动词,推让、谦让

欲加之罪,何患无辞 名词,借口

辞曰:“臣之壮也,犹不如人。” 动词,推辞

今者出,未辞也 动词,告辞

大礼不辞小让 动词,讲究

要 非所以要誉于乡党朋友也 求取

张良要项伯 同“邀”,邀请

北收要害之郡 重要,关键

4.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

于 今人乍见孺子将入于井 介词,到

非所以内交于孺子之父母也 介词,同、和

是 是非之心,智之端也 形容词,正确

人之有是四端也 代词,这

5.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 无恻隐之心,非人也 “非……也”表否定判断

恻隐之心,仁之端也 “也”表判断

状语后置句 非所以内交于孺子之父母也 正常语序为“于孺子之父母内交”

非所以要誉于乡党朋友也 正常语序为“于乡党朋友要誉”

学段一 文本前置学习

第5课

解释加颜色词语 理解性默写

(1)子曰:“君子食无求饱,居无求安( ),敏( )于事而慎于言,就( )有道( )而正( )焉,可谓好学也已。” (《学而》) (1)君子“好学”的标准有三条:一是在物质上不追求安逸和享受,即“______

_____,_________”;二是在言行上做事敏捷,说话谨慎,即“____________

____”;三是不断向有道德的榜样人物学习,即“_____________”。

(1)《论语》十二章

一、诵读理解,疏通文意

1.

安逸

勤勉

靠近,到

指有才艺或有道德的人

匡正

食无

求饱

居无求安

敏于事而慎

于言

就有道而正焉

(2)子曰:“人而( )不仁,如礼何( )?人而不仁,如乐何?” (《八佾》) (2)孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“____

_____,_______?”

(3)子曰:“朝闻道( ),夕死可矣。” (《里仁》) (3)“_______,________”这两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

如果

如……何,把……怎

么样呢,对……怎么办呢

道理,真

理,指宇宙间的一切法则、

道理

人而

不仁

如礼何

朝闻道

夕死可矣

(4)子曰:“君子喻( )于义( ),小人喻于利。”(《里仁》) (4)反映“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“_________

____,____________”。

(5)子曰:“见贤思齐( )焉( ),见不贤而内自省( )也。”(《里仁》) (5)孔子提倡“择其善者而从之,其不善者而改之”,在本章中,孔子还有过类似的表达,这两句是“___________,____________

_____”。

知晓,明白

道义

向……看齐,

与……一样

代词,他

反省

君子喻于

义

小人喻于利

见贤思齐焉

见不贤而内自

省也

(6)子曰:“质( )胜文( )则野( ),文胜质则史( )。文质彬彬( ),然后君子。”(《雍也》) (6)孔子用“文”和“质”对

“君子”下定义的句子是“_________,__________”。

(7)曾子曰:“士不可以不弘毅( ),任( )重而道远。仁以为( )己任( ),不亦重乎?死而后已( ),不亦远乎?”(《泰伯》) (7)这段话包含三个因果关系:“士不可以不弘毅”是因为

“__________”,“任重”是因为“____________,______

______”,“道远”是因为“_________,________”。

质朴,朴实

华美,

文采

粗野,鄙俗

虚

饰,浮夸

文质兼备、配合

适当的样子

志向远

大,意志坚强。弘,广、大,这里指志

向远大;毅,坚强

担子,担当的

东西

把……作为

责任

停止

文质彬彬

然后君子

任重而道远

仁以为己任

不亦

重乎

死而后已

不亦远乎

(8)子曰:“譬如为山,未成一篑 ( ),止( ),吾止也。譬如平地( ),虽覆 ( )一篑,进( ),吾往 ( )也。”(《子罕》) (8)孔子用堆土成山这一比喻,说明了功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“_______”,而能够持之以恒是因为“_______”。

(9)子曰:“知( )者不惑( ),仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》) (9)孔子从智慧、仁义、勇敢三个角度阐述君子之道的句子是“_________,

_________,_________”。

盛土的竹筐

停下来

填平洼地

倒下

前进

前进

同“智”,智慧

疑惑

吾止也

吾往也

知者不惑

仁者不忧

勇者不惧

(10)颜渊问仁。子曰:“克己( )复礼( )为仁。一日( )克己复礼,天下归( )仁焉。为仁由( )己,而由人乎哉?” 颜渊曰:“请问其目( )。”子曰: “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏( ),请事( )斯语矣。”(《颜渊》) (10)孔子认为“仁”就是“_________”,达到“仁”的境界要“__

______”,具体的操作方法有“__________,________,________,________”。

约束自我

恢

复用礼

一旦

称

赞,称许

靠

条目,细则

资质愚钝

实践,

从事

克己复礼

为

仁由己

非礼勿视

非礼勿听

非礼勿言

非礼勿动

(11)子贡问曰:“有一言( )而可以终身行( )之者乎?”子曰:“其( )‘恕( )’乎!己所不欲,勿施( )于人。” (《卫灵公》) (11)孔子认为做人要将心比心、推己及人,自己都不想做的,就不要希望别人也能做到的句子是“________,________”。

字

实践

表委

婉推测语气的副词,大概

推己及

人

施加

己所不欲

勿施于人

(12)子曰:“小子( )何莫学夫( )《诗》?《诗》可以兴( ),可以观( ),可以群( ),可以怨( )。迩( )之事( )父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》) (12)孔子教育学生要多读《诗经》、多学诗,因为学诗可以激发热情,可以提高观察力,还“______,_______”,意思是还可以团结群众,抒发不满。

老师对学生的称呼

那

指

激发人的感情

指观察政治的

得失、风俗的盛衰

指提高人

际交往能力

指讽刺时政

近

侍奉

可以群

可以怨

二、语言梳理与探究

2.请查阅相关工具书,仿照例图的格式,从下列汉字中任选一字拟写一则“字条”。

(1)道 (2)彬 (3)就 (4)事

喻:

【构造】形声字。

【本义】喻同“谕”。告知的意思。

【演变】

①本义为“告知”:使使喻齐王及诸侯。

②引申指“开导”:今略举大端,以喻吏民。

③又引申指“明白,了解”:不能喻之于怀。

④再引申为“打比方”:王好战,请以战喻。

⑤又用作姓。

注意:今“了解”“比喻”用作“喻”,上告诉下用“谕”。

答案 例图参考《汉字源流字典》,《汉字源流字典》是一部兼具古汉语字典和现代汉语字典功能的通用字典。拟写“字条”必须查阅工具书,联系所学,拓展新知。具体略。

3.自古以来,人们对于“克己复礼”的理解往往大相径庭:有人认为,“克”是“约束”的意思,也就是约束自己,使言行符合礼;有人认为,“克”是“能够”的意思,也就是能够按照自我意愿行事,又合于礼。你赞同哪一个观点?从《〈论语〉十二章》或其他章节中任选几则材料来证明你的观点。

答案 (提示)关于“克己复礼”的论争持续至今日,能通过阅读《论语》形成自己的判断即可。表示“约束”的证据有“君子喻于义,小人喻于利”“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”“士不可以不弘毅”“己所不欲,勿施于人”“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言”等。表示“能够”的证据有“为仁由己,而由人乎哉”“七十而从心所欲,不逾矩”等。

三、导图引路,概览全文

4.请在理解全文的基础上填出下图的空白内容。

论“仁”

论“道”

论修己与待人

四、辨析概念,深入理解

5.理解“好学”概念

(1)请结合《〈论语〉十二章》,说说“好学”的标准或条件。

答案 ①坚定学习的志向,切忌分心于物质享受,以免陷于物欲,进而降低了学习的效果。

②学习(工作)中应是多做少说。

③遇到机会,时常向道德高的人学习并改正自己的缺点。

(2)孔子认为“好学”之“学”学什么?请结合第十二章谈谈。

答案 孔子认为,“学”主要是学《诗经》经典。不学诗,无以言。学习《诗经》,可以培养自己的联想与观察能力,可以锻炼自己的合群性,不仅可以学到自然知识,还可以用在与父母、国君的相处上。总之,要“学”的内容很广泛。

6.理解“仁”概念

(1)什么是“仁”?孔子的解释是“克己复礼为仁”。请解释“克己复礼”的内涵。

答案 “克己”是克制自己的欲望,自觉地约束自己;“复礼”是践行礼仪,一切言行要纳于礼。前者为内,后者为外;前者为知,后者为行。总之,就是通过人们的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。

(2)下面的句子都带有“仁”字,说说它们分别是从哪些角度阐释“仁”的。

①人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

②仁以为己任,不亦重乎?

③仁者不忧。

④为仁由己,而由人乎哉?

答案 第①句是说“仁”与“礼”“乐”的关系。“仁”是“礼”“乐”的根本要求,“礼”“乐”是“仁”的外在表现。一个人如果没有仁德,就根本谈不上礼乐的问题。

第②句是说践行仁德是一个人的使命担当、沉重责任。士人应用一生乃至生命去践行它。

第③句是说评判一个人是不是“仁”的标准,“不忧”是其重要指标。一个人如果真正明白何为仁的时候,他会坦然面对人生的喜乐,不庸人自扰。

第④句讲践行仁德完全取决于自己,不能由别人强制。强调践行的主动性和内在性。

7.理解“道”概念

下列句子中“道”的含义是否相同?哪个“道”才是孔子心中的“道”?

(1)朝闻道,夕死可矣。

(2)士不可以不弘毅,任重而道远。

(3)就有道而正焉。

答案 第一个“道”是道理、真理。第二个“道”是路。第三个“道”是道德,侧重指品德、学问。

第一个“道”才是孔子心中的“道”。因为这句话是孔子爱真理甚于爱生命的誓言。生命不是我们自己选择的,但是,有了生命的我们应懂得人生的真理,知道怎样活着才是有价值的。

8.理解“君子”概念

“君子”是《论语》中十分重要的词语,同时,作为中华民族道德评价的标准,源远流长,深入人心。“君子”在春秋早期是一个地位词,主要指各级贵族。到了孔子心中,就变成了道德修养高尚的代名词。请结合《〈论语〉十二章》中的重点内容,谈谈如何成为君子或者成为君子的条件是什么。

答案 (提示)①重义轻利。

②见贤思齐。

③文质彬彬。

④推己及人。

⑤勇于担当。

⑥追求真理。

⑦敏慎好学。

⑧克己复礼。

五、体味语言,赏析表达

9.《论语》语言精微、凝练、隽永,又不乏生动,请结合这一特点品味下列句子中加颜色的词语。

(1)朝闻道,夕死可矣。

答案 “可”包含了闻道的欣悦、殉道的宁静与平和,用语寻常却极其隽永。

(2)文质彬彬,然后君子。

答案 “彬彬”形容两者配合得十分适当,既不偏胜于文,也不偏胜于质,不偏不倚,恰到好处。叠字的使用,很有形象感。

(3)譬如为山,未成一篑,止,吾止也。

答案 “譬如”一词表明堆土成山用了比喻,说明功亏一篑的深刻道理,只出现喻体,未出现本体,给人很多联想。

10.《〈论语〉十二章》在说理上运用了哪些方法?请简要分析。

答案 ①运用比喻来说明深刻的道理。如“譬如为山,未成一篑”等。

②运用对比,使语义更加鲜明。如“君子喻于义,小人喻于利”。

③运用对偶、排比的句式,使语言整饬,朗朗上口。如“质胜文则野,文胜质则史”“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”等。

1.《论语》成“经”

《论语》全书共20章,首创“语录体”。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”,和《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》合称“五经”,总称“四书五经”。“十三经”是儒家文化的基本著作,一般来说,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》称为“经”,《左传》《公羊传》《谷梁传》属于“传”,《传记》《孝经》《论语》《孟子》都是“记”,而《尔雅》则为训诂之作。

附 助读资源

2.儒家千年史

儒家学说为春秋时期孔子所创立,战国孟子、荀子加以继承发展。西汉董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,主张“天人感应”“君权神授”,儒家地位得到飞跃性提升。两宋程颐、程颢及朱熹倡导理学,将儒家思想概念化、系统化、逻辑化、心性化,合称为“程朱理学”。明朝严格执行八股取士制,儒家地位得到强化,陆九渊、王阳明将儒学发展成为影响深广的“心学”。明末清初李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等进步思想家,批判继承传统儒家思想,提倡经世致用,反对君主专制,让儒学焕发了新的生机。晚清康有为等则重新审视儒家学说,将西方资产阶级思想与儒家思想结合起来,针对时弊推陈出新,使之成为维新变法的重要理论依据。

3.名家评点

(1)道所以济民,圣人存身,为行道也。济民以道,非为济身也。故云诚令道朝闻于世,虽夕死可也。伤道不行,且明己忧世不为身也。

——[南朝·梁]皇侃《论语义疏》引栾肇语

(2)见贤思齐,见不贤内省,见义不为,见其过而内自讼,见善如不及,见不善如探汤,数处“见”字皆是人所易见者,难处全在下截。徒责其知之不真,而不责其志之不笃、行之不勇,非圣人当下立言之意也。

——[清]焦袁熹《此木轩四书说》

(3)弘毅以器识言,重远以事功言。盖必有此器识,而后能建此事功也。士之义推十合一,通古今而任事者也。由士而大夫,由大夫而卿相,而君,皆由士推而上之。

——[魏]何晏集注[南朝·梁]皇侃疏《论语集解义疏》

(4)夫《诗》,温柔敦厚者也。不质直言之,而比兴言之,不言理而言情,不务胜人而务感人。自理道之说起,人各挟其是非以逞其血气。激浊扬清,本非谬戾,而言不本于性情,则听者厌倦,至于倾轧之不已而忿毒之相寻。以同为党,即以比为争,甚而假宫闱庙祀储贰之名,动辄千百人哭于朝门,自鸣忠孝,以激其君之怒,害及其身,祸于其国,全戾乎所以事君父之道。余读《明史》,每叹诗教之亡,莫此为甚。

——[清]焦循《毛诗补疏序》

1.古今异义词

附 积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

史 文胜质则史 古义:虚饰,浮夸。

今义:历史。

一日 一日克己复礼 古义:一旦。

今义:一天。

小子 小子何莫学夫《诗》 古义:老师对学生的称呼。

今义:①男孩子;②人(用于男性,含轻蔑意)。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

弘 士不可以不弘毅 形容词,广、大

子曰:人能弘道,非道弘人 动词,扩大

事 迩之事父 动词,侍奉

请事斯语矣 动词,实践,从事

敏 敏于事而慎于言 形容词,勤勉

回虽不敏 形容词,灵敏

3.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

已 死而后已 停止

可谓好学也已 同“矣”,表陈述语气

而 人而不仁 连词,表假设,如果

见不贤而内自省也 连词,表顺承,就

任重而道远 连词,表递进,而且

其 其“恕”乎 副词,表委婉推测语气,大概

其闻道也固先乎吾 人称代词,他

于 君子喻于义 介词,对

勿施于人 介词,给

4.特殊句式

句式 例句 解析

固定句式 人而不仁,如乐何? “如……何”,“把……怎么样呢”

“对……怎么办呢”

宾语前置句 见不贤而内自省也 “自”作“省”的宾语前置

宾语前置句,固定句式 仁以为己任,不亦重乎? 正常语序为“以仁为己任”;“不亦……乎”,“不也……吗”

定语后置句 有一言而可以终身行之者乎 “而……者”为语言标志,正常语序为“有可以终身行之(之)一言乎”

5.文中成语

(1)食无求饱:饮食不要求饱。指饮食有节制,生活要求不高。

(2)居无求安:居住不要求舒适。指不追求物质方面的享受。

(3)见贤思齐:见到贤能的人就想向他看齐。

(4)文质彬彬:文质兼备、配合适当的样子。

(5)任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大,需要长期艰苦奋斗。

(6)克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一、诵读理解,疏通文意

1.

(2)大学之道

解释加颜色词语 理解性默写

(第1段)大学( )之道( ),在明( )明德( ),在亲民( ),在止于至善( )。知止而后有定( ),定而后能静 ( ),静而后能安( ),安而后能虑( ),虑而后能得( )。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。 (1)《大学之道》开篇即点出了“三纲八目”

的“三纲”,即“__________,________,__________”。这是“大学之道”的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。

(2)“___________,___________,_______

_____,___________”四句,层层深入、逻辑严密地论述了志向坚定带来的一系列益处,也是达到“至善”境界的过程。

穷理、正心、修身、治人的

学问

根本原则

彰明

美好的

德行

亲近爱抚民众。一说“亲”当

作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去

恶向善

道德修养的最高境界

志向坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

在明明德

在亲民

在止于至善

定而后能静

静而后能安

安而后

能虑

虑而后能得

(第2段)古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐

( )其家。欲齐其家者,先修( )其身。欲修其身者,先正( )其心。欲正其心者,先诚( )其意。欲诚其意者,先致其知( )。致知在格物( )。物格而后知至( ),知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治( ),国治而后天下平。自天子以至于庶人( ),壹是( )皆以修身为本( )。

使……整齐有序

修养

使……端正

使……真诚

获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致

推究事物的原理

对外物之理认识充分

治理得好

平民百姓

一概,一律

根本

(3)《大学之道》中,“_____________________,_________”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

(4)《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,

“__________,_________。___________”道出了认识事物的智慧。

(5)《大学之道》中,写获取知识的途径在于探究事理的句子是“____

_______”。

(6)《大学之道》中,阐明修身、齐家、治国、平天下四者之间关系的句子是“____________,_____________,_______________”。

古之欲明明德于天下者

先治其国

欲诚其意者

先致其知

致知在格物

致知

在格物

身修而后家齐

家齐而后国治

国治而后天下平

(7)《大学之道》中,写通过推究事物的原理然后才能获得学问的句子是“______________”。

(8)《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目,“_________________,_________________”说明了“修身”是其中最根本的一条。

(9)《大学之道》中,由“________________,__________________”可知,“修身”与每个人都息息相关,上至国君、下至黎民,无一例外。

物格而后知至

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

二、语言梳理与探究

2.解释下列各组句子中加颜色词的含义,从中体悟形容词活用的规律特点。

知至而后意诚:_____

先诚其意: ___________

(1)

意诚而后心正:_____

先正其心:___________

(2)

家齐而后国治:_________

先齐其家:_______________

(3)

真诚

端正

整齐有序

使……整齐有序

使……端正

使……真诚

规律特点:____________________________________________________

_________________________________________________________

大学之道,在明明德:_______

古之欲明明德于天下者:___________

(4)

美好的

使……彰明

形容词放在主语或名词后面,充当谓语与修饰成分,其后

一旦带了宾语(或名词),该词可能活用为使动用法(或意动用法)。

三、导图引路,概览全文

3.《大学之道》围绕“三纲”和“八目”谈儒家成人进修的基本原理。请根据“三纲”“八目”具体所指,思考其联系,补写下面的结构导图。

明明德

亲民

止于至善

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

四、“三纲八目”,深入理解

4.结合《大学》的相关论述,理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部的关键。

答案 “三纲”是指明明德、亲民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。“八目”是指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。朱熹认为,这是“大学之条目也”。它既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学展示的人生进修阶梯。儒家的全部学说实际上都是循着这“三纲”“八目”展开的。“八目”实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面的“格物、致知、诚意、正心”是“内修”,对应的是“三纲”中的明明德阶段;后面的“齐家、治国、平天下”是“外治”,对应的是“三纲”中的亲民阶段。中间的“修身”,则是联结“内修”和“外治”两方面的枢纽。它与前面的“内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

5.《大学》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,请简要阐释这种关系。

答案 修己是治人的前提,修己的目的是治国平天下,这种关系强调治国平天下与个人道德修养的一致性。修己是治国平天下的前提和基础;治国平天下,是以提高个人修养为途径的。

1.《大学》简介

《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是中国古代一部讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

附 助读资源

《大学》文辞简约,内涵深刻,影响深远,主要概括总结了先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,对儒家政治哲学也有系统的论述,对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

2.《礼记》简介

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一、“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,以及社会主义和谐社会建设有重要影响。

3.名家评点

(1)大学者,大人之学也。明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。——[宋]朱熹《四书章句集注》

(2)须是到至当处而不迁,方是止至善。故自理之得于心者言则曰“明德”,自理之见于事者言则曰“至善”,求其初则非二物也。止者,必至于是而不迁之意。言明德、新民两事皆当止于此而不可迁也。总而言之,“至善”是“明德”本然之则,“止至善”又是“明明德”之则,“明明德”又为下两句纲领,“至善”又为上两句标准。

——[元]景星《大学中庸集说启蒙》

1.多义实词

附 积累卡片

词语 例句 释义项(或用法)

知 知止而后有定 动词,知道

致知在格物 名词,知识

则知明而行无过矣 名词,同“智”,见识

客亦知夫水与月乎 动词,了解

安 居无求安 安逸

静而后能安 性情安和

道 大学之道 根本原则

则近道矣 道理、规律

止 止,吾止 停止

在止于至善 达到

2.词类活用

词语 例句 解析

明 大学之道,在明明德 形容词作动词,彰明

齐 先齐其家 形容词的使动用法,使……整齐有序

正 先正其心 形容词的使动用法,使……端正

诚 先诚其意 形容词的使动用法,使……真诚

3.《礼记》名言警句

(1)古之君子,举大事,必慎其终始。

(2)玉不琢,不成器。人不学,不知道。

(3)一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让。

(4)是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

(5)人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

(6)是故恶言不出于口,忿言不反于身。

(7)记问之学,不足以为人师。

(8)博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

(9)教也者,长善而救其失者也。

(10)论其诗不如听其声,听其声不如察其形。

(11)师也者,教之以事而喻诸德者也。

(12)是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

一、解释词语,疏通文意

1.

孟子曰:“人皆有不忍人( )之心。先王有不忍人之心,斯( )有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以( )谓人皆有不忍人之心者:今( )人乍( )见孺子( )将入于井,皆有怵惕( )恻隐[

]之心;非所以内交( )于孺子之父母也,非所以要誉( )于乡党( )朋友也,非恶其声而然( )也。

(3)人皆有不忍人之心

狠心对待别人

就

……的原因

假如,如果

忽然

儿童,小孩

惊骇,恐惧

哀痛,

怜悯(别人的不幸)

结交。内,同“纳”

博取名誉

同乡

这样

由是观之( ),无恻隐之心,非人也;无羞恶(

)之心,非人也;无辞让( )之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端( )也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹( )其有四体( )也。有是四端而自谓( )不能者,自贼( )者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然( ),泉之始达( )。苟( )能充之,足以保( )四海( );苟不充之,不足以事( )父母。”

音节助词

对自身的不善感到

羞耻,对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

好像

四肢

说

伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

天下

侍奉

意义或用法 例句

代词

助词

二、语言梳理

2.本文中“之”字出现频率颇高。试找出它在本文及《〈论语〉十二章》中的用法与例句,填写下表。

第三人称代词

有一言而可以终身行之者乎?/苟能充之,足以保四海

结构助词,相当于“的”

用在主谓之间,取消句子独立性

恻隐之心,仁之端也

人之有是四端也

用于调整音节

迩之事父,远之事君

三、导图引路,概览全文

3.《人皆有不忍人之心》层层分析,表达了人性本善的观点。请结合课文内容补写下面的结构导图。

人皆有不忍人之心

明观点:(1)__________________

举事例:列举人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应,并分析

其原因

推导

四心

恻隐之心→仁

羞恶之心→义

辞让之心→礼

是非之心→智

提出四端

巧譬喻:将“四端”喻为“四体”,进一步强调这四种善性为人

所固有

对比分析:(2)____________________________________________

______

人皆有不忍人之心

强调后天努力(“扩而充之”)对发扬“四端”的重

要意义

四、深入文本,重点理解

4.我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就已经具备了“仁义礼智”这四种品德?

答案 孟子告诉我们,拥有了“仁义礼智”四种发端并不意味着我们就拥有了“仁义礼智”,只是说我们具备了达到“仁义礼智”境界的潜能。问题的关键就在于有没有去发现并挖掘这种固有的潜能,也就是文中所说的“扩而充之”,如果你挖掘了你的潜能,你就一步一步走向成功;如果你自暴自弃了,你也就流入了凡庸甚至堕入了邪恶。

5.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

6.本文以“人乍见孺子将入于井”时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。试结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性。

答案 孟子认为,“恻隐之心”(也就是“不忍人之心”)是人人都有的。为了证明这一论断,他举了“人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这一雄辩的例子。

孟子所举的这个例子具有极大的普遍性,但它不是由逻辑推理而是由生活实践所证明的,其根据就在每个(正常)人的心里。每个人都可以“将心比心”,得出这样的结论。这就是所谓直觉的证明。而从这个例子中,我们也能得出恻隐之心的两个基本特征:一是它涉及心灵的内容,即一个人设身处地所感觉到的他人的痛苦(现在的或将来的);二是它涉及心灵指向,即一个人在体验到恻隐之情时心灵是指向他人的,表现出一种对他人的关切,而这一指向是纯粹道德的指向。

孟子论证了“恻隐之心”(“不忍人之心”)之后,其他三种道德情感也就不证自明了。在孟子看来,其余“三心”与“恻隐之心”同出一源,只是在不同场合有不同表现而已。“羞恶之心”是“不忍人之心”的反面表达;“辞让之心”(“恭敬之心”)出于对他人的尊重,与“不忍人之心”互为表里;“是非之心”是道德判断,其标准就是恻隐、羞恶、辞让。

孟子指出,上述“四心”分别是“仁”“义”“礼”“智”四种重要美德的发端、萌芽,是人之为人的内在根据,只要人后天去“扩而充之”,就可以达到相当高的道德境界,就可以“事父母”“保四海”。由此,孟子得出了他的著名的“性善论”,即人有内在向善的坚实基础,在这个基础上“扩而充之”,就可以成就极高的道德境界。孟子将道德情感视为人性论的基础,开启了儒家文化以情感而不是以知性为主要特征的发展道路。“性善论”也从孟子时代众多的人性论中脱颖而出,一直影响至今。

但仔细想想,孟子的论证过程却是有问题的。我们从“人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这一例子说起。我们知道,特定年龄段的小孩子通常很容易得到正常人的爱的。因而在孟子这里,快要掉进井里的孩子可以让所有目睹的正常人产生恻隐之心。但是,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著、大家厌恶至极、人人得而诛之的人物,那么又有多少人会产生同样强烈的恻隐之心呢?恐怕未必会有多少吧。

也就是说,在大多数情况下,人们只能对身处(或即将身处)险境的陌生人、没有仇恨的熟人、无辜的孩子产生强烈的恻隐之心,而对有矛盾、有仇恨的熟人则要相对冷漠。换言之,人的恻隐之心是分对象的、有场合差别的。对前者完全可以产生强烈的恻隐之心;而对后者,强烈的怨气、仇恨已经抵消了相当部分的同情,从而转为心理上的冷漠、行动上的不作为。同一个人在不同的情况下可以体验到两种完全不同的强烈情感,做出完全不同的举动。在这里举一个也许并不完全恰当的例子。我们知道,关于是否废除死刑,向来是有极大争议的。许多支持废除死刑的个人、组织,在平时经常发出相关的呼吁。可是,在某些惨案发生之后,许多之前持废除死刑观点的个人却完全转变立场,相关组织也暂时减少了发声。在这里,孟子的“无恻隐之心,非人也”恐怕多少有些片面、武断、粗暴。

当然,举的这个例子并不足以推翻孟子的论断,而只能说明人性的复杂:人既有向善的潜能、渴望,但同时在强烈的意志、情感、欲望的支配、裹挟下,完全有可能走上另一条完全相反的路。

1.写作背景

战国时期,七雄并立,相互之间战事频仍。战争的规模也远远超过了既往任何一个时代。在这个动荡不安的时代里,人民的生活极端痛苦,“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,“老弱转乎沟壑,壮者散而之四方”。孟子目睹当时社会的纷乱之景,认为天下“定于一”,主张通过施行仁政来“王天下”,所以他游说梁惠王、齐宣王,乃至宋、滕等小国的统治者。但是他的理想终究未能成功。大国忙于逐鹿中原,攻城略地;小国则苟延残喘,希求自保。孟子的理想与社会的现实脱节,这就使他的主张不可能付诸实施。

附 助读资源

2.孟母三迁

孟子小时候最初住在墓地附近,年幼的孟子和邻居家的孩子常常在墓地间玩耍,模仿大人的丧葬仪式捶胸顿足,跪拜号哭,以此为游戏。寡居的孟母看到后说,这里不适合我的孩子居住,于是带着孟子搬到市集附近居住。没想到孟子在这里又把学商贩叫卖、讨价还价当作游戏,孟母发现这里也不适合她的孩子居住,于是带着孟子再次搬家。这次搬到了学宫旁边,孟子的游戏内容就改为了模仿大人鞠躬行礼和进退的礼仪。孟母见状说,这才真正是适合我的孩子居住的地方,从此在那里定居。

1.通假字

附 积累卡片

词语 例句 解析

内 非所以内交于孺子之父母也 同“纳”,“内交”即“结交”

然 若火之始然 同“燃”,燃烧

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

端 恻隐之心,仁之端也 古义:萌芽,发端。

今义:(东西的)头。

贼 有是四端而自谓不能者,自贼者也 古义:伤害。

今义:偷东西的人。

3.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

忍 人皆有不忍人之心 形容词,狠心、残忍

是可忍,孰不可忍 动词,容忍、忍耐

吾不忍其觳觫 动词,忍心

君王为人不忍 形容词,狠心、残忍

辞 辞让之心,礼之端也 动词,推让、谦让

欲加之罪,何患无辞 名词,借口

辞曰:“臣之壮也,犹不如人。” 动词,推辞

今者出,未辞也 动词,告辞

大礼不辞小让 动词,讲究

要 非所以要誉于乡党朋友也 求取

张良要项伯 同“邀”,邀请

北收要害之郡 重要,关键

4.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

于 今人乍见孺子将入于井 介词,到

非所以内交于孺子之父母也 介词,同、和

是 是非之心,智之端也 形容词,正确

人之有是四端也 代词,这

5.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 无恻隐之心,非人也 “非……也”表否定判断

恻隐之心,仁之端也 “也”表判断

状语后置句 非所以内交于孺子之父母也 正常语序为“于孺子之父母内交”

非所以要誉于乡党朋友也 正常语序为“于乡党朋友要誉”