《记念刘和珍君》

图片预览

文档简介

课件40张PPT。 译书尚未成功,惊闻殒星,

中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,

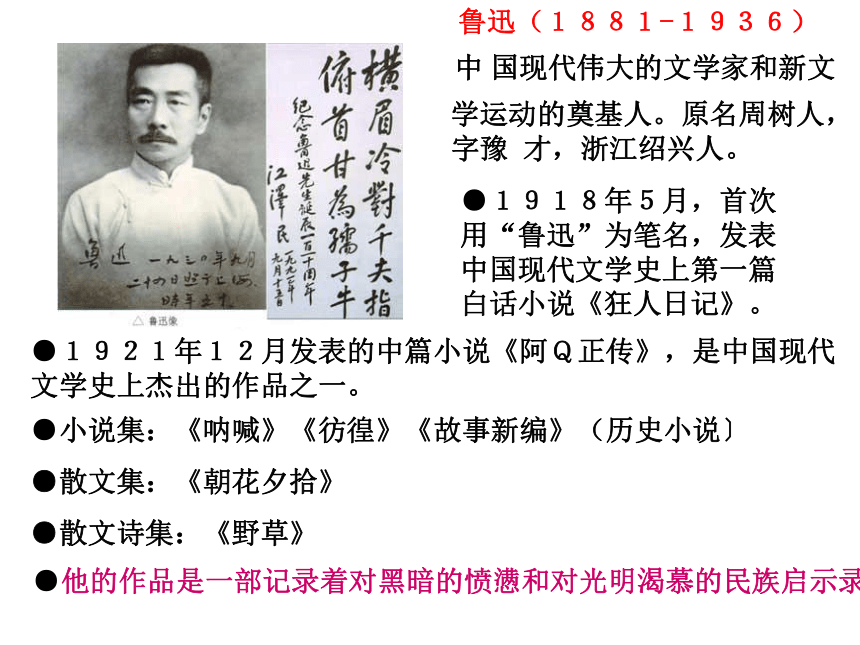

文坛从此感彷徨。 鲁迅(1881-1936)

中 国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫 才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。●1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录选自《华盖集续编》

华盖:古代的星名。传说和尚交华盖运是成佛作主之兆,而俗人只好碰钉子。鲁迅取名“华盖”,是暗喻反动派的围攻和迫害.有关时代背景: 1926年初,在人民革命浪涛的冲击下,帝国主义扶植的段祺瑞临时执政府摇摇欲坠。3月12日下午,为了帮助奉系军阀消灭当时倾向于革命的国民军,日本帝国主义的两艘驱逐舰悍然进攻大沽口,炮击国民军。国民军忍无可忍,被迫还击。16日,日本帝国主义反而借口国民军违反《辛丑条约》,向中国提出抗议,并纠集英、美、法、意、荷、比、西等帝国主义国家,向段政府提出最后通牒,限48小时内,即18日午前作出答复。 3月18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会。会后,游行示威,去执政府请愿。当游行队伍抵达政府国务院东辕门时,早已戒备森严的府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀、铁棍追打砍杀,制造了死47人、伤200多人的“三·一八”惨案。

惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等等,并把杀人的罪责推在他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,“罪孽当然不下于开枪杀人者”。 当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》。他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的四至九则,揭露控诉反动派的这一暴行,严正指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

继《无花的蔷薇之二》之后,鲁迅相继写了《死地》和《可惨与可笑》,4 月1 日又写了《记念刘和珍君》。民国以来最黑暗的一天李大钊是请愿的领导者之一,被土兵用棍棒打伤;中共北方区负贵人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤;(《怀旧集》郑超麟)

惨案发生后,鲁迅先后写了《“死地”》《可惨与可笑》《记念刘和珍君》《空谈》《如此“讨赤”》《无花的蔷薇之三》等文章,控诉执政府的血腥暴行。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》《闲话四则》《死法》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;因病动手术的梁启超先生也在医院向记者表示了自己的愤慨;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”;

刘半农也写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

《现代评论》周刊主编、北大法学教授王世杰也写了《论三月十八日惨剧》,并提出要法律制裁段祺瑞及其帮凶;

著名报人邵飘萍的《京报》,接连发表消息,深入地报道惨案真相。

鲁迅在这一时期写下的《无花的蔷薇之三》《空谈》(如此“讨赤”)等文中,一再表现出对枪杀事件的意料不及,越是如此,越说明段政府的无耻和凶残。

据三一八请愿参加者回忆,学生请愿时是很遵守秩序的,当请愿队伍发现段祺瑞不在政府,准备转去段公馆请愿。正在转移时,卫队突然开枪,造成血案。这就更说明执政府是蓄意谋杀学生。

刘和珍简介 刘和珍(1904--1926),江西省南昌市人。

1918年,刘和珍考入南昌省立女子师范学校,并担任校刊《江西女子师范周刊》编辑。课余常常阅读《新青年》、《新潮》、上海《时事新报》副刊《学灯》等书刊。1921年冬发起创办“觉社”,提倡白话文,并组织各校青年积极参加学生爱国运动,和媚外卖国的军阀作斗争。 1923年秋天,刘和珍从南昌省立女子师范师范学校毕业后,考入国立北京女子高等学校预科,后升入英文系。入校不到一年,就被选为学生自治会主席。

在女师大风潮期间,刘和珍立场坚定,旗帜鲜明,坚持和广有羽翼的校长杨荫榆作斗争。当杨荫榆阴谋将她和许广平等六人开除时,她愤慨地对张静淑说:“开除我不要紧。可是杨荫榆不走,学校就不能改进。”刘百昭还打算派军警押送刘和珍回南昌。刘和珍听到消息后说:“这事倒极有趣,押回去,我又来,其将奈我何。” 1926年3月18日,刘和珍为了组织女师大学生参加集会、游行,不顾身患感冒,欣然前往,奋勇前进,最后在段政府前英勇牺牲。刘和珍烈士遗像杨德群烈士遗像三·一八天安门前集会游 行 队 伍请 愿挽 歌 ——刘半农、赵元任呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!民贼大试毒辣手,半天黄尘翻血花!晚来城郭啼寒鸦,悲风带雪吹!地流赤血成血洼!死者血中躺,伤者血中爬!

呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!养官本是为卫国,谁知化作豺与蛇!高标廉价卖中华,甘拜异种作爹妈!愿枭其首籍其家!死者今已矣!生者肯放他?!

呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!记念刘和珍君

鲁迅

第一、二部分 :

本文的写作缘由,为什么要写这篇文章。

三、四、五部分 :

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第六、七部分 :

在叙事的基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和意义。 本文的情感线索是什么?提问:鲁迅感情悲在何处?愤又在何处?

悲 悼死难烈士 ? ? ? ? ? 愤 揭反动当局 ? 悲 ? 忆交往经过 ? ? ? ? 愤 ? 斥文人嘴脸

悲 议意义教训 ? ? ? ? ??愤 批庸人麻木 第一、二小节

本文写作的缘由是什么?

以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。 造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给暂得偷生,维持着这似人非人的世界 悼念、祭奠遇害者 唤醒庸人 既然如此,为什么作者又说“我实在无话可说”? ①青年的血:

艰于呼吸视听。

②文人学者:

悲哀,出离愤怒。 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?

然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

二真的猛士?哀痛者和幸福者 ?惨淡的人生?真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

一、刘和珍事迹?神情举止的词语?品质、精神、性格?作者情感?●预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想●参加师大学潮斗争——“反抗”;

“微笑”、“温和”;

“黯然”、“泣下”斗争精神

温和善良

有责任感●前往执政府请

愿并被戕害——“欣然”爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有责任感, 温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 讨论:文章反复写她”常常微笑,态度很温和“有什么作用? 既写出了刘和珍的善良、温柔,又驳斥了反动派诬陷的卑劣无耻以及暴行的惨无人道。 作者先肯定刘和珍是“我的学生”,接着又否定刘和珍“是我的学生”, 这是否矛盾?为什么? 这里前后两次判断并不矛盾,肯定是从“师生关系”角度讲,否定是从“革命精神”角度讲,而“苟活到现在的我”是作者的自谦之词,表达了作者对刘和珍由衷的敬意和深沉的自责。 四

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。· ●四

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。●● ● ●●● ● ● ● ● ●● ●●● ● ● ● ●●● ●●● ● ● ●● ●●●转折词频频使用,

曲折叙事;

情绪步步蓄积,

渐至高潮。词实词虚词表实在意义 名 动 形 数 量 代连接句子语法手段 介 连 助20虚词鲁迅消息闭塞噩耗传来神速卫队惨无人道刘遇害出人意料事实之确凿凶残+无耻 惨象+流言表意丰富 惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

四默无声息的缘由?不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

反动政府:残忍走狗文人:无耻惨象+流言号召爆发,号召反抗。 默无声息地忍受,走向灭亡

沉默到极点便会爆发,人民会起来反抗句中的“爆发”、“沉默”两词顺序是否能换?为什么? ? 不能换。作者以选择关系的复句,列举两种沉默后的结果,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。现有的顺序更能体现文章的主旨。 “当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“伟大”指什么?划线部分可否去掉?为什么? “伟大”一词有 “赞颂”说与 “反语”说。持“赞颂”说的认为这一部分的中心是赞颂刘和珍等爱国青年沉勇友爱、临危不惧的精神;持“反语”说的认为这是讽刺执政府对爱国青年的攒射,这样也就能与下文的伟绩、武功等反语相谐调一致。

划线部分不能去掉,正是这项状语,使三个女子的“从容辗转”变得“惊心动魄”的伟大。六 时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

探究思考:作者对这一事件的思考和感想有哪些?教训:徒手请愿,意义寥寥 ?饭后的谈资,

流言的种子,牺牲给亲人带来了巨大的悲痛? ?讴歌:弹雨中互相救助,虽殒身不恤,

足为.....明证 临难从容,干练坚决,

百折不回 ?

希望:苟活者……看见……希望,真的猛

士将更奋然而前行。大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。 意义: 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的理由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。训练分析以上句子的特点,并进行仿写

中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,

文坛从此感彷徨。 鲁迅(1881-1936)

中 国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫 才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。●1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录选自《华盖集续编》

华盖:古代的星名。传说和尚交华盖运是成佛作主之兆,而俗人只好碰钉子。鲁迅取名“华盖”,是暗喻反动派的围攻和迫害.有关时代背景: 1926年初,在人民革命浪涛的冲击下,帝国主义扶植的段祺瑞临时执政府摇摇欲坠。3月12日下午,为了帮助奉系军阀消灭当时倾向于革命的国民军,日本帝国主义的两艘驱逐舰悍然进攻大沽口,炮击国民军。国民军忍无可忍,被迫还击。16日,日本帝国主义反而借口国民军违反《辛丑条约》,向中国提出抗议,并纠集英、美、法、意、荷、比、西等帝国主义国家,向段政府提出最后通牒,限48小时内,即18日午前作出答复。 3月18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会。会后,游行示威,去执政府请愿。当游行队伍抵达政府国务院东辕门时,早已戒备森严的府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀、铁棍追打砍杀,制造了死47人、伤200多人的“三·一八”惨案。

惨案发生后,反动军阀的走狗文人极力为其主子开脱罪责,诬蔑参加请愿的群众是“暴徒”,是“自蹈死地”等等,并把杀人的罪责推在他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,“罪孽当然不下于开枪杀人者”。 当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》。他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的四至九则,揭露控诉反动派的这一暴行,严正指出:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

继《无花的蔷薇之二》之后,鲁迅相继写了《死地》和《可惨与可笑》,4 月1 日又写了《记念刘和珍君》。民国以来最黑暗的一天李大钊是请愿的领导者之一,被土兵用棍棒打伤;中共北方区负贵人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤;(《怀旧集》郑超麟)

惨案发生后,鲁迅先后写了《“死地”》《可惨与可笑》《记念刘和珍君》《空谈》《如此“讨赤”》《无花的蔷薇之三》等文章,控诉执政府的血腥暴行。

周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》《闲话四则》《死法》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;因病动手术的梁启超先生也在医院向记者表示了自己的愤慨;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”;

刘半农也写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城;

《现代评论》周刊主编、北大法学教授王世杰也写了《论三月十八日惨剧》,并提出要法律制裁段祺瑞及其帮凶;

著名报人邵飘萍的《京报》,接连发表消息,深入地报道惨案真相。

鲁迅在这一时期写下的《无花的蔷薇之三》《空谈》(如此“讨赤”)等文中,一再表现出对枪杀事件的意料不及,越是如此,越说明段政府的无耻和凶残。

据三一八请愿参加者回忆,学生请愿时是很遵守秩序的,当请愿队伍发现段祺瑞不在政府,准备转去段公馆请愿。正在转移时,卫队突然开枪,造成血案。这就更说明执政府是蓄意谋杀学生。

刘和珍简介 刘和珍(1904--1926),江西省南昌市人。

1918年,刘和珍考入南昌省立女子师范学校,并担任校刊《江西女子师范周刊》编辑。课余常常阅读《新青年》、《新潮》、上海《时事新报》副刊《学灯》等书刊。1921年冬发起创办“觉社”,提倡白话文,并组织各校青年积极参加学生爱国运动,和媚外卖国的军阀作斗争。 1923年秋天,刘和珍从南昌省立女子师范师范学校毕业后,考入国立北京女子高等学校预科,后升入英文系。入校不到一年,就被选为学生自治会主席。

在女师大风潮期间,刘和珍立场坚定,旗帜鲜明,坚持和广有羽翼的校长杨荫榆作斗争。当杨荫榆阴谋将她和许广平等六人开除时,她愤慨地对张静淑说:“开除我不要紧。可是杨荫榆不走,学校就不能改进。”刘百昭还打算派军警押送刘和珍回南昌。刘和珍听到消息后说:“这事倒极有趣,押回去,我又来,其将奈我何。” 1926年3月18日,刘和珍为了组织女师大学生参加集会、游行,不顾身患感冒,欣然前往,奋勇前进,最后在段政府前英勇牺牲。刘和珍烈士遗像杨德群烈士遗像三·一八天安门前集会游 行 队 伍请 愿挽 歌 ——刘半农、赵元任呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!民贼大试毒辣手,半天黄尘翻血花!晚来城郭啼寒鸦,悲风带雪吹!地流赤血成血洼!死者血中躺,伤者血中爬!

呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!养官本是为卫国,谁知化作豺与蛇!高标廉价卖中华,甘拜异种作爹妈!愿枭其首籍其家!死者今已矣!生者肯放他?!

呜呼三月十八,北京杀人乱如麻!记念刘和珍君

鲁迅

第一、二部分 :

本文的写作缘由,为什么要写这篇文章。

三、四、五部分 :

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第六、七部分 :

在叙事的基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和意义。 本文的情感线索是什么?提问:鲁迅感情悲在何处?愤又在何处?

悲 悼死难烈士 ? ? ? ? ? 愤 揭反动当局 ? 悲 ? 忆交往经过 ? ? ? ? 愤 ? 斥文人嘴脸

悲 议意义教训 ? ? ? ? ??愤 批庸人麻木 第一、二小节

本文写作的缘由是什么?

以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。 造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给暂得偷生,维持着这似人非人的世界 悼念、祭奠遇害者 唤醒庸人 既然如此,为什么作者又说“我实在无话可说”? ①青年的血:

艰于呼吸视听。

②文人学者:

悲哀,出离愤怒。 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?

然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

二真的猛士?哀痛者和幸福者 ?惨淡的人生?真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

一、刘和珍事迹?神情举止的词语?品质、精神、性格?作者情感?●预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想●参加师大学潮斗争——“反抗”;

“微笑”、“温和”;

“黯然”、“泣下”斗争精神

温和善良

有责任感●前往执政府请

愿并被戕害——“欣然”爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有责任感, 温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 讨论:文章反复写她”常常微笑,态度很温和“有什么作用? 既写出了刘和珍的善良、温柔,又驳斥了反动派诬陷的卑劣无耻以及暴行的惨无人道。 作者先肯定刘和珍是“我的学生”,接着又否定刘和珍“是我的学生”, 这是否矛盾?为什么? 这里前后两次判断并不矛盾,肯定是从“师生关系”角度讲,否定是从“革命精神”角度讲,而“苟活到现在的我”是作者的自谦之词,表达了作者对刘和珍由衷的敬意和深沉的自责。 四

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。· ●四

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。●● ● ●●● ● ● ● ● ●● ●●● ● ● ● ●●● ●●● ● ● ●● ●●●转折词频频使用,

曲折叙事;

情绪步步蓄积,

渐至高潮。词实词虚词表实在意义 名 动 形 数 量 代连接句子语法手段 介 连 助20虚词鲁迅消息闭塞噩耗传来神速卫队惨无人道刘遇害出人意料事实之确凿凶残+无耻 惨象+流言表意丰富 惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

四默无声息的缘由?不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

反动政府:残忍走狗文人:无耻惨象+流言号召爆发,号召反抗。 默无声息地忍受,走向灭亡

沉默到极点便会爆发,人民会起来反抗句中的“爆发”、“沉默”两词顺序是否能换?为什么? ? 不能换。作者以选择关系的复句,列举两种沉默后的结果,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。现有的顺序更能体现文章的主旨。 “当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“伟大”指什么?划线部分可否去掉?为什么? “伟大”一词有 “赞颂”说与 “反语”说。持“赞颂”说的认为这一部分的中心是赞颂刘和珍等爱国青年沉勇友爱、临危不惧的精神;持“反语”说的认为这是讽刺执政府对爱国青年的攒射,这样也就能与下文的伟绩、武功等反语相谐调一致。

划线部分不能去掉,正是这项状语,使三个女子的“从容辗转”变得“惊心动魄”的伟大。六 时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

探究思考:作者对这一事件的思考和感想有哪些?教训:徒手请愿,意义寥寥 ?饭后的谈资,

流言的种子,牺牲给亲人带来了巨大的悲痛? ?讴歌:弹雨中互相救助,虽殒身不恤,

足为.....明证 临难从容,干练坚决,

百折不回 ?

希望:苟活者……看见……希望,真的猛

士将更奋然而前行。大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。 意义: 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的理由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。训练分析以上句子的特点,并进行仿写