《烛之武退秦师》课件

图片预览

文档简介

课件57张PPT。烛之武退秦师选自《左 传》执教者:广西师大附中 欧云兰精微的语言

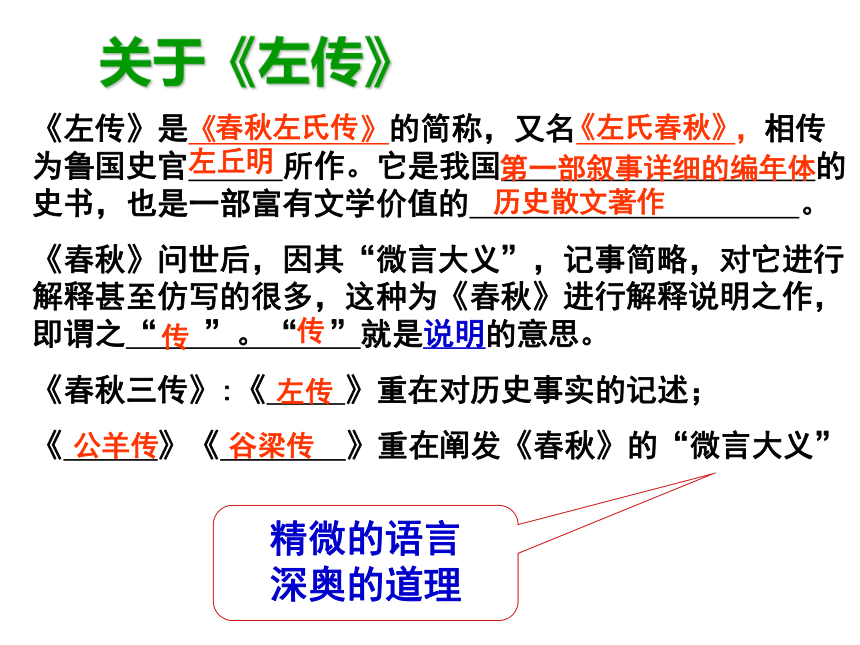

深奥的道理《左传》是《 》的简称,又名 ,相传为鲁国史官 所作。它是我国 的史书,也是一部富有文学价值的 。

《春秋》问世后,因其“微言大义”,记事简略,对它进行解释甚至仿写的很多,这种为《春秋》进行解释说明之作,即谓之“ ”。“ ”就是说明的意思。

《春秋三传》:《 》重在对历史事实的记述;

《 》《 》重在阐发《春秋》的“微言大义”

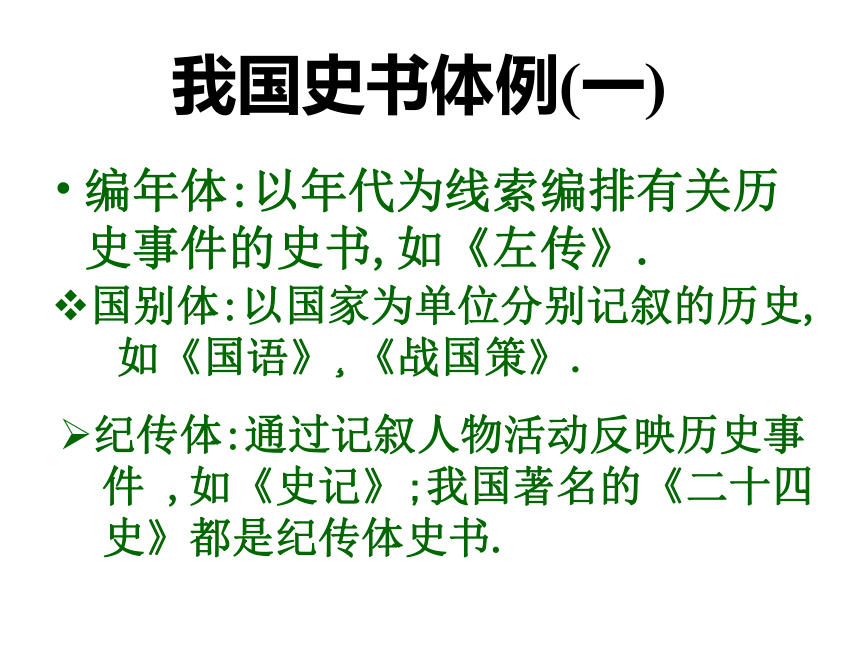

关于《左传》春秋左氏传 左丘明《左氏春秋》第一部叙事详细的编年体历史散文著作传传左传 公羊传 谷梁传 我国史书体例(一)编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》.国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》.纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》.断代史:记录某一时期或某一朝代的历

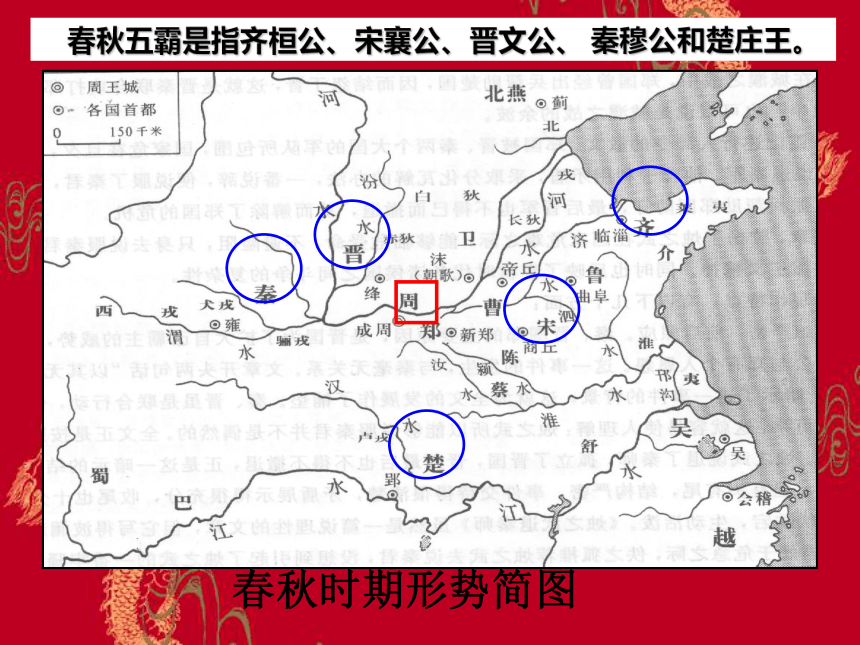

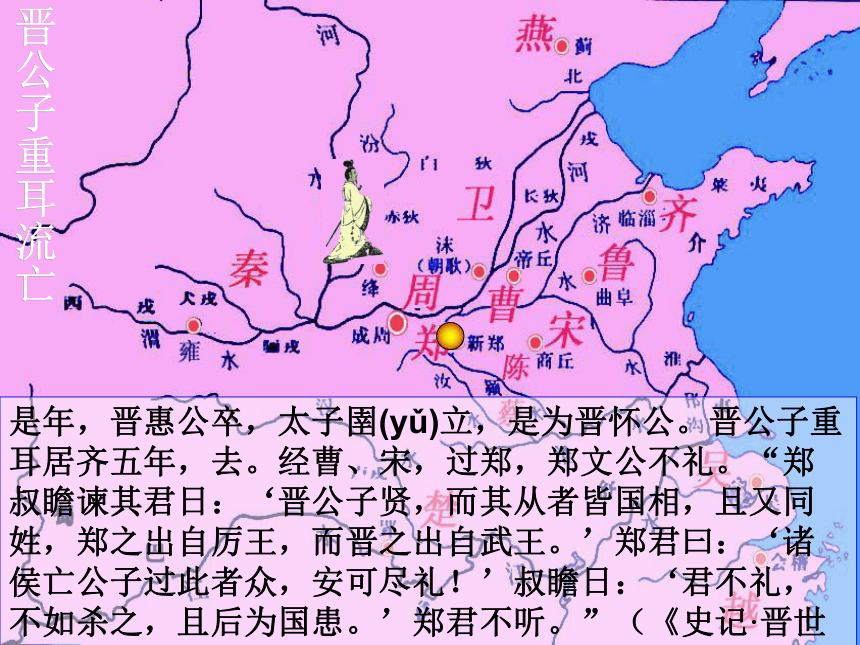

史,如《汉书》.我国史书体例(二) 春秋时期形势简图 春秋五霸是指齐桓公、宋襄公、晋文公、 秦穆公和楚庄王。 晋公子重耳流亡是年,晋惠公卒,太子圉(yǔ)立,是为晋怀公。晋公子重耳居齐五年,去。经曹、宋,过郑,郑文公不礼。“郑叔瞻谏其君日:‘晋公子贤,而其从者皆国相,且又同姓,郑之出自厉王,而晋之出自武王。’郑君曰:‘诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!’叔瞻日:‘君不礼,不如杀之,且后为国患。’郑君不听。”(《史记·晋世家》)前632年 城 濮 之 战秦晋之好

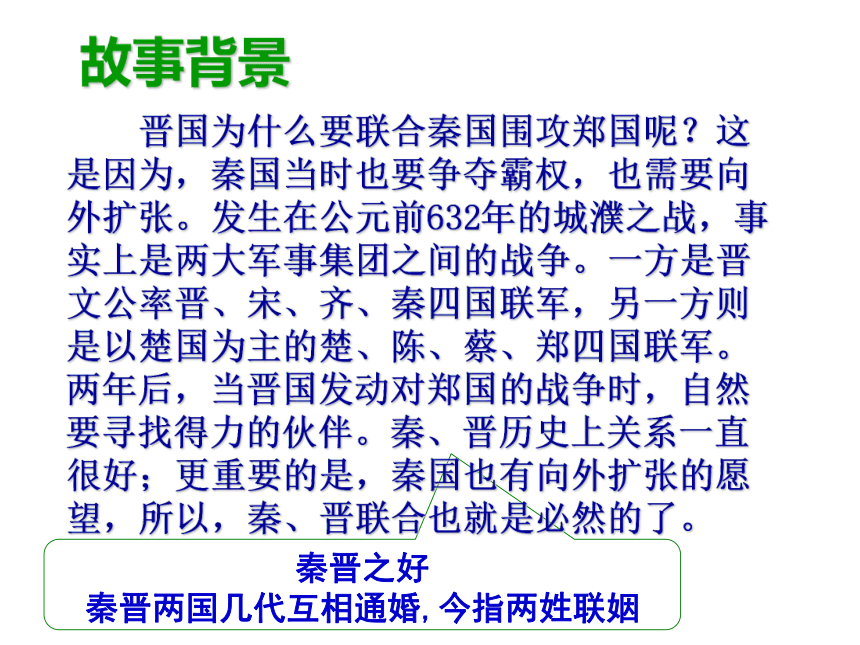

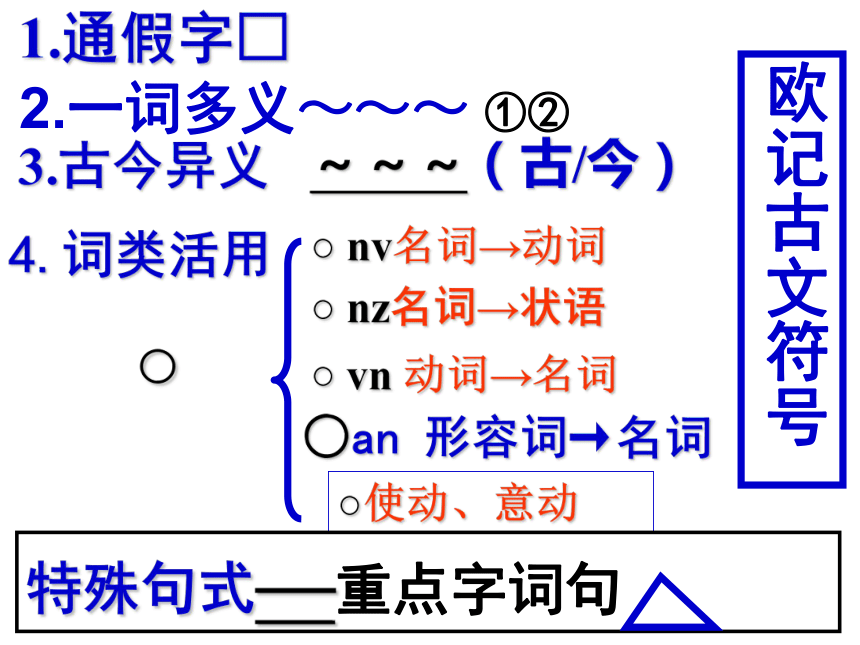

秦晋两国几代互相通婚,今指两姓联姻 晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。故事背景4.词类活用○ nv名词→动词○ nz名词→状语○ vn 动词→名词○an 形容词→名词○使动、意动1.通假字□~~~(古/今)3.古今异义2.一词多义~~~ ①②特殊句式—重点字词句欧记古文符号○我来译译我来测测我来读读我来析析无能为( )也矣

共( )其乏困秦伯说( ),与郑人盟夫( )晋,何厌之有微夫( )人之力不及此wéifúgōngyuèfú 佚之狐( )fán zhuìquē秦军氾( )南若不阙( )秦夜缒( )而出失其所与,不知( )使杞( )子、逢( )孙戍( )之 zhìqǐpángyìshù我来读读

我来译译?? 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞课文读译,落实字词,整体把握以:因为于:对无礼于晋=于晋无礼军:驻军。n→v言于郑伯=于郑伯言使:派若:如果师:军队辞:推辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围之:用于主谓之间,取消句子的独立性,助词。犹:尚且为:做(什么)用:重用而:表承接,才是:这过:过错然:可是(烛之武)许之(烛之武)曰夜:在夜里。n→状(烛之武)夜缒(n-v)而出郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝既:已经亡:使…灭亡。使动用法 敢以(这事)烦……越:跨过。以:而,来。鄙:把…当作边邑。n意动其:这件事焉:为什么用:介,表原因以:而陪:增加厚:雄厚薄:削弱以为:把(它)作为东道主:东边道路上的主人行李:使者共:通“供”乏困:缺少的(东西)。a→n所害:所+动尝:曾经为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,为:给济:渡河(晋君)许君焦、瑕版:防御工事所知:所+动夫fú发语词有何厌厌:同“餍” ,满足之:宾语前置的标志东:向东。名→状封:使……作疆界。使动肆:扩张。阙:削减焉:哪里以:而唯:希望图:考虑说:通“悦”盟:结盟戍:守卫形→动乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。乃:于是之:代指秦军微:没有夫人:那人及:达到因:依靠而:却蔽:损害所与:所亲附的人。所+动知:通“智”乱:(军队)散乱易:交换武:战时应遵守的道义准则其:还是。表商量语气去:离开之:代郑国微夫人之力不及此微斯人,吾谁与归?因人之力而敝之,不仁失其所与,不知与嬴而不助五国也

朝过夕改,君子与焉

咸与维新

陈涉少时,尝与人佣耕以乱易整,不武愿以十五城请易璧

缙绅而能不易其志者

贼易之,对饮,酒醉吾其还也①其真无马邪?表反问语气,难道

②其真不知马也?表推测语气,大概

③安陵君其许寡人. 表祈使语气亦去之因人成事我来析析各用一个四字短语概括每段内容秦晋围郑临危受命说退秦师迫晋退兵文 章 结 构秦晋围郑秦晋围郑秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:1 以其无理于晋2 郑贰于楚(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)(郑从属于晋的同时又从属于楚) 晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。交代秦晋围郑的理由有何作用?秦晋围郑形势图?国危矣1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化伏笔。交代秦晋围郑的形势有何作用?临危受命:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。“壮士不遇,英雄末路” 虽满腹牢骚但深明大义,顾全大局。吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。大度,屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理从谏如流

知错能改

谦恭明理郑伯说烛之武有充分洞察力和预见性

(侧面写烛之武)佚之狐:若使烛之武见秦君,师必退”,

一个“必”字,尽显烛之武的才华。 说退秦师:夜缒而出知难而上、义无反顾 勇敢无畏说退秦师: 夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”烛之武善于利用秦晋矛盾,打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的?欲扬先抑,

以退为进.

替秦着想,

以利相诱.引史为例,

挑拨秦晋.推测未来,

劝秦谨慎.阐明利害动摇秦君烛之武说秦伯示弱

欲扬先抑

以退为进陈弊

阐明利害,

动摇秦君述利既知亡矣亡郑陪邻晋之无信晋之无厌共其乏困现实问题历史问题潜在问题亡郑:阙秦以利晋舍郑:君亦无所害结局 迫晋退兵替秦着想,

以利相诱烛之武的游说艺术为对方打算——不暴露游说目的 烛之武先讲明秦晋围郑,即使攻下郑国,秦国亦无大裨益;进而分析晋侯出征目的在于扩张领土,且欲壑难填。一方面使秦伯觉得枉费心机,一方面顿感危机所在。于是,烛之武“一心为秦”地挑拨离间了“秦晋之好”。18巧施攻心术——先对方之忧而忧 烛之武抓住秦伯担忧“帮晋灭郑后反而惹火烧身”之心理,步步深人,层层逼紧,透辟申明围郑对秦无任何好处,晓之以害,动之以利,所以得以解郑国之围。婉言相劝——忠言顺耳更利于听 虽然烛之武年岁已高,但在秦穆公眼前岂敢倚老卖老,婉言以说,“良言一句三冬暖”,秦穆公怎能不爱听,又怎能不依计行事。“不仁、不知、不武”最关键是哪一点?由此可见晋文公什么特点?问:第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?1.照应上文。2.使故事情节再掀波澜。迫晋退兵晋文公:虽贪婪,但理智,能隐忍不发,

随机应变,审时度势,雄才大略。烛之武的形象烛之武志士勇士辩士以国家利益为重,深明大义的爱国志士两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。不卑不亢,机智善辩人物形象小结 1、烛之武:(1)深明大义的爱国志士。 ?????????? (2)知难而上,义无返顾的勇士。 ?????????? (3)口若悬河,巧言善辩的辩士。 2、郑伯:(1)善于纳谏。 ????????? (2)勇于自责。 ????????? (3)善于言辩。 3、秦伯:贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。 4、晋文公:贪婪,但理智,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。 5、佚之狐:慧眼识才的伯乐。 1.情节波澜起伏一波三折,跌宕起伏: 大军压境(十万火急)

——佚之狐荐烛之武(一线生机)

——烛之武发牢骚(波澜)

——郑公平息烛之武的怨气(转机)

——烛之武出使退敌成功(大功告成)

——子犯建议攻秦(出现危机)

——晋公再晓之以理(一场虚惊)。 文章张弛有度,曲折有致,富于艺术感染力。本文写作特点:2.叙事结构

伏笔和照应:

以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

夜缒而出

详略得当

重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作了简单的交代。 探究1、烛之武能言善辩,才智过人。这样的人为何老不见用?

? 郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训? 佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢??他这是一种什么心理? 当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!? ——嫉妒、红眼病。2、从文中可看出,烛之武对国家大事了解得很透彻。既然他一直不被用,他了解得那么透彻想干什么??与诸葛亮一样 未出山前就做着出山的准备。?尽管怀才不遇,但他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。我来测测词类活用晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

与郑人盟

唯君图之

既东封郑

阙秦以利晋(驻军,驻扎)(意动,以……为边邑)(订了盟约;建立同盟)(计划,考虑)(使…成为疆界)(使…得利)○ (nv)名词→动词既东封郑

又欲肆其西封

夜缒而出

朝济而夕设版焉词类活用(在东边)(在西边)(在晚上,当晚)(在早上;到黄昏)○ (n状)名词→状语且君尝为晋君赐矣词类活用(恩惠,好处)○ ( vn )动词→名词臣之壮也

越国以鄙远

共其乏困词类活用(壮年)

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)○an 形容词→名词因人之利而敝之

肆其西封词类活用○(损害)(扩张、延伸)av形容词→动词烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君(使…灭亡)(使…亏损)(使….退却)使动用法词类活用○无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)通假字□~~~(古/今)贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

微夫人之力古今异义(从属二主、有二心/数词二的大写)(东方道路上的主人/泛指主人)(出使的人/指外出的人携带的随身物品)(您,多指男子/儿子)

(那个人/尊称人的妻子)一词多义~~~ 1.而

①今急而求子

②夜缒而出

③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。 (表承接,才)(表修饰,不译)(表承接,不译)(表承接,就或

表转折,但是) 2.以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主 (因为,连词)(拿,用,介词)(表顺承,连词 来)(表顺承,连词 来)(把,介词) 3.焉

①子亦有不利焉

②焉用亡郑以陪邻

③若不阙秦,将焉取之

④且焉置土石

⑤以俟夫观人风者得焉

⑥永之人争奔走焉(语气词,表陈述)(疑问副词,为什么)(疑问代词,哪里)疑问代词,哪里 代词,之 兼词,于之 其:

1.以其无礼于晋,且贰于楚也

2.越国以鄙远,君知其难也

3.失其所与,不知

4.吾其还也

5.其真无马也?

6.其真不知马也?

7.安陵君其许寡人. 代词,它郑国

代词 ,这件事

自己的

副词,还是

表反问语气

表推测语气

表祈使语气(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)特殊句式—省略句以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

倒装句特殊句式—判断句邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)是寡人之过也。特殊句式—

深奥的道理《左传》是《 》的简称,又名 ,相传为鲁国史官 所作。它是我国 的史书,也是一部富有文学价值的 。

《春秋》问世后,因其“微言大义”,记事简略,对它进行解释甚至仿写的很多,这种为《春秋》进行解释说明之作,即谓之“ ”。“ ”就是说明的意思。

《春秋三传》:《 》重在对历史事实的记述;

《 》《 》重在阐发《春秋》的“微言大义”

关于《左传》春秋左氏传 左丘明《左氏春秋》第一部叙事详细的编年体历史散文著作传传左传 公羊传 谷梁传 我国史书体例(一)编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书,如《左传》.国别体:以国家为单位分别记叙的历史,

如《国语》?《战国策》.纪传体:通过记叙人物活动反映历史事

件 ,如《史记》;我国著名的《二十四

史》都是纪传体史书.通史:不间断的记叙自古及今的历史事件,如《史记》.断代史:记录某一时期或某一朝代的历

史,如《汉书》.我国史书体例(二) 春秋时期形势简图 春秋五霸是指齐桓公、宋襄公、晋文公、 秦穆公和楚庄王。 晋公子重耳流亡是年,晋惠公卒,太子圉(yǔ)立,是为晋怀公。晋公子重耳居齐五年,去。经曹、宋,过郑,郑文公不礼。“郑叔瞻谏其君日:‘晋公子贤,而其从者皆国相,且又同姓,郑之出自厉王,而晋之出自武王。’郑君曰:‘诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!’叔瞻日:‘君不礼,不如杀之,且后为国患。’郑君不听。”(《史记·晋世家》)前632年 城 濮 之 战秦晋之好

秦晋两国几代互相通婚,今指两姓联姻 晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。故事背景4.词类活用○ nv名词→动词○ nz名词→状语○ vn 动词→名词○an 形容词→名词○使动、意动1.通假字□~~~(古/今)3.古今异义2.一词多义~~~ ①②特殊句式—重点字词句欧记古文符号○我来译译我来测测我来读读我来析析无能为( )也矣

共( )其乏困秦伯说( ),与郑人盟夫( )晋,何厌之有微夫( )人之力不及此wéifúgōngyuèfú 佚之狐( )fán zhuìquē秦军氾( )南若不阙( )秦夜缒( )而出失其所与,不知( )使杞( )子、逢( )孙戍( )之 zhìqǐpángyìshù我来读读

我来译译?? 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞课文读译,落实字词,整体把握以:因为于:对无礼于晋=于晋无礼军:驻军。n→v言于郑伯=于郑伯言使:派若:如果师:军队辞:推辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围之:用于主谓之间,取消句子的独立性,助词。犹:尚且为:做(什么)用:重用而:表承接,才是:这过:过错然:可是(烛之武)许之(烛之武)曰夜:在夜里。n→状(烛之武)夜缒(n-v)而出郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝既:已经亡:使…灭亡。使动用法 敢以(这事)烦……越:跨过。以:而,来。鄙:把…当作边邑。n意动其:这件事焉:为什么用:介,表原因以:而陪:增加厚:雄厚薄:削弱以为:把(它)作为东道主:东边道路上的主人行李:使者共:通“供”乏困:缺少的(东西)。a→n所害:所+动尝:曾经为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,为:给济:渡河(晋君)许君焦、瑕版:防御工事所知:所+动夫fú发语词有何厌厌:同“餍” ,满足之:宾语前置的标志东:向东。名→状封:使……作疆界。使动肆:扩张。阙:削减焉:哪里以:而唯:希望图:考虑说:通“悦”盟:结盟戍:守卫形→动乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。乃:于是之:代指秦军微:没有夫人:那人及:达到因:依靠而:却蔽:损害所与:所亲附的人。所+动知:通“智”乱:(军队)散乱易:交换武:战时应遵守的道义准则其:还是。表商量语气去:离开之:代郑国微夫人之力不及此微斯人,吾谁与归?因人之力而敝之,不仁失其所与,不知与嬴而不助五国也

朝过夕改,君子与焉

咸与维新

陈涉少时,尝与人佣耕以乱易整,不武愿以十五城请易璧

缙绅而能不易其志者

贼易之,对饮,酒醉吾其还也①其真无马邪?表反问语气,难道

②其真不知马也?表推测语气,大概

③安陵君其许寡人. 表祈使语气亦去之因人成事我来析析各用一个四字短语概括每段内容秦晋围郑临危受命说退秦师迫晋退兵文 章 结 构秦晋围郑秦晋围郑秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:1 以其无理于晋2 郑贰于楚(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)(郑从属于晋的同时又从属于楚) 晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。交代秦晋围郑的理由有何作用?秦晋围郑形势图?国危矣1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化伏笔。交代秦晋围郑的形势有何作用?临危受命:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。“壮士不遇,英雄末路” 虽满腹牢骚但深明大义,顾全大局。吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。大度,屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理从谏如流

知错能改

谦恭明理郑伯说烛之武有充分洞察力和预见性

(侧面写烛之武)佚之狐:若使烛之武见秦君,师必退”,

一个“必”字,尽显烛之武的才华。 说退秦师:夜缒而出知难而上、义无反顾 勇敢无畏说退秦师: 夜,缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其

难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以

为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君

尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所

知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若

不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”烛之武善于利用秦晋矛盾,打动了秦伯,使秦退兵,他是如何做到这一点的?欲扬先抑,

以退为进.

替秦着想,

以利相诱.引史为例,

挑拨秦晋.推测未来,

劝秦谨慎.阐明利害动摇秦君烛之武说秦伯示弱

欲扬先抑

以退为进陈弊

阐明利害,

动摇秦君述利既知亡矣亡郑陪邻晋之无信晋之无厌共其乏困现实问题历史问题潜在问题亡郑:阙秦以利晋舍郑:君亦无所害结局 迫晋退兵替秦着想,

以利相诱烛之武的游说艺术为对方打算——不暴露游说目的 烛之武先讲明秦晋围郑,即使攻下郑国,秦国亦无大裨益;进而分析晋侯出征目的在于扩张领土,且欲壑难填。一方面使秦伯觉得枉费心机,一方面顿感危机所在。于是,烛之武“一心为秦”地挑拨离间了“秦晋之好”。18巧施攻心术——先对方之忧而忧 烛之武抓住秦伯担忧“帮晋灭郑后反而惹火烧身”之心理,步步深人,层层逼紧,透辟申明围郑对秦无任何好处,晓之以害,动之以利,所以得以解郑国之围。婉言相劝——忠言顺耳更利于听 虽然烛之武年岁已高,但在秦穆公眼前岂敢倚老卖老,婉言以说,“良言一句三冬暖”,秦穆公怎能不爱听,又怎能不依计行事。“不仁、不知、不武”最关键是哪一点?由此可见晋文公什么特点?问:第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?1.照应上文。2.使故事情节再掀波澜。迫晋退兵晋文公:虽贪婪,但理智,能隐忍不发,

随机应变,审时度势,雄才大略。烛之武的形象烛之武志士勇士辩士以国家利益为重,深明大义的爱国志士两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。不卑不亢,机智善辩人物形象小结 1、烛之武:(1)深明大义的爱国志士。 ?????????? (2)知难而上,义无返顾的勇士。 ?????????? (3)口若悬河,巧言善辩的辩士。 2、郑伯:(1)善于纳谏。 ????????? (2)勇于自责。 ????????? (3)善于言辩。 3、秦伯:贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。 4、晋文公:贪婪,但理智,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。 5、佚之狐:慧眼识才的伯乐。 1.情节波澜起伏一波三折,跌宕起伏: 大军压境(十万火急)

——佚之狐荐烛之武(一线生机)

——烛之武发牢骚(波澜)

——郑公平息烛之武的怨气(转机)

——烛之武出使退敌成功(大功告成)

——子犯建议攻秦(出现危机)

——晋公再晓之以理(一场虚惊)。 文章张弛有度,曲折有致,富于艺术感染力。本文写作特点:2.叙事结构

伏笔和照应:

以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

夜缒而出

详略得当

重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作了简单的交代。 探究1、烛之武能言善辩,才智过人。这样的人为何老不见用?

? 郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训? 佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢??他这是一种什么心理? 当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!? ——嫉妒、红眼病。2、从文中可看出,烛之武对国家大事了解得很透彻。既然他一直不被用,他了解得那么透彻想干什么??与诸葛亮一样 未出山前就做着出山的准备。?尽管怀才不遇,但他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。我来测测词类活用晋军函陵,秦军氾南

越国以鄙远

与郑人盟

唯君图之

既东封郑

阙秦以利晋(驻军,驻扎)(意动,以……为边邑)(订了盟约;建立同盟)(计划,考虑)(使…成为疆界)(使…得利)○ (nv)名词→动词既东封郑

又欲肆其西封

夜缒而出

朝济而夕设版焉词类活用(在东边)(在西边)(在晚上,当晚)(在早上;到黄昏)○ (n状)名词→状语且君尝为晋君赐矣词类活用(恩惠,好处)○ ( vn )动词→名词臣之壮也

越国以鄙远

共其乏困词类活用(壮年)

(远方,边远的地方)

(缺少的东西)○an 形容词→名词因人之利而敝之

肆其西封词类活用○(损害)(扩张、延伸)av形容词→动词烛之武退秦师

若不阙秦,将焉取之?

若亡郑而有益于君(使…灭亡)(使…亏损)(使….退却)使动用法词类活用○无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)通假字□~~~(古/今)贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

微夫人之力古今异义(从属二主、有二心/数词二的大写)(东方道路上的主人/泛指主人)(出使的人/指外出的人携带的随身物品)(您,多指男子/儿子)

(那个人/尊称人的妻子)一词多义~~~ 1.而

①今急而求子

②夜缒而出

③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。 (表承接,才)(表修饰,不译)(表承接,不译)(表承接,就或

表转折,但是) 2.以

①以其无礼于晋

②敢以(之)烦执事

③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻?

⑤若舍郑以(之)为东道主 (因为,连词)(拿,用,介词)(表顺承,连词 来)(表顺承,连词 来)(把,介词) 3.焉

①子亦有不利焉

②焉用亡郑以陪邻

③若不阙秦,将焉取之

④且焉置土石

⑤以俟夫观人风者得焉

⑥永之人争奔走焉(语气词,表陈述)(疑问副词,为什么)(疑问代词,哪里)疑问代词,哪里 代词,之 兼词,于之 其:

1.以其无礼于晋,且贰于楚也

2.越国以鄙远,君知其难也

3.失其所与,不知

4.吾其还也

5.其真无马也?

6.其真不知马也?

7.安陵君其许寡人. 代词,它郑国

代词 ,这件事

自己的

副词,还是

表反问语气

表推测语气

表祈使语气(烛之武)许之(主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)特殊句式—省略句以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

倒装句特殊句式—判断句邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

以乱易整,不武。(否定判断句)是寡人之过也。特殊句式—