《生于忧患,死于安乐》导学案

文档属性

| 名称 | 《生于忧患,死于安乐》导学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-11-21 14:56:23 | ||

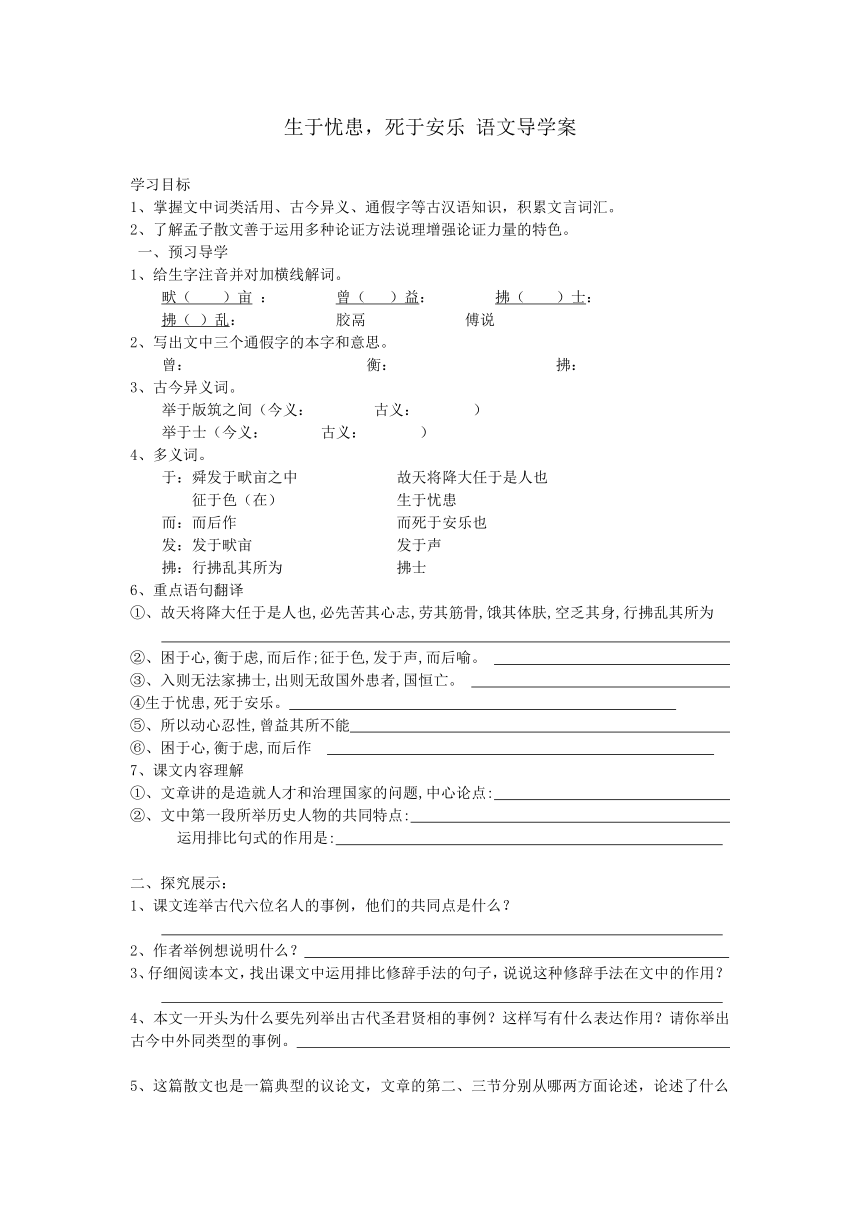

图片预览

文档简介

生于忧患,死于安乐 语文导学案

学习目标

1、掌握文中词类活用、古今异义、通假字等古汉语知识,积累文言词汇。

2、了解孟子散文善于运用多种论证方法说理增强论证力量的特色。

一、预习导学

1、给生字注音并对加横线解词。

畎( )亩 : 曾( )益: 拂( )士:

拂( )乱: 胶鬲 傅说

2、写出文中三个通假字的本字和意思。

曾: 衡: 拂:

3、古今异义词。

举于版筑之间(今义: 古义: )

举于士(今义: 古义: )

4、多义词。

于:舜发于畎亩之中 故天将降大任于是人也

征于色(在) 生于忧患

而:而后作 而死于安乐也

发:发于畎亩 发于声

拂:行拂乱其所为 拂士

6、重点语句翻译

①、故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为

②、困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

③、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

④生于忧患,死于安乐。

⑤、所以动心忍性,曾益其所不能

⑥、困于心,衡于虑,而后作

7、课文内容理解

①、文章讲的是造就人才和治理国家的问题,中心论点:

②、文中第一段所举历史人物的共同特点:

运用排比句式的作用是:

二、探究展示:

1、课文连举古代六位名人的事例,他们的共同点是什么?

2、作者举例想说明什么?

3、仔细阅读本文,找出课文中运用排比修辞手法的句子,说说这种修辞手法在文中的作用?

4、本文一开头为什么要先列举出古代圣君贤相的事例?这样写有什么表达作用?请你举出古今中外同类型的事例。

5、这篇散文也是一篇典型的议论文,文章的第二、三节分别从哪两方面论述,论述了什么道理?

6、齐读写个人成才的主观条件的句子( ),写成才的客观条件的句子( )。从国家存亡的反面来论述受磨砺的好处的句子是( )你知道历史上有哪些因此而亡国的例子 ( )

7、得出的结论句是( )

8、这篇议论文的中心论点位置在( )

9、文章运用的论证方法有( )

10、第一段的修辞手法是什么?这修辞方法有什么作用?答:

11、第一段属于什么论据?用了什么论证方法?有什么作用?

答:

12、“是人”指什么人?人能担大任的先决条件是什么?(人能担大任的客观条件是什么?)文章从哪几方面阐述?

答:

13、受磨难为什么能使人承受大任?(能担大任者必须具备哪些性格?)

答:

14、人在磨难中有什么益处?(人能担大任的主观条件?)

答:

15、人怎样才能生存发展?(用文中几个字作答)答:

16、作者认为导致国家灭亡的原因是什么?怎样才能使国家生存发展?

答:

21、拓展: 学了课文,你打算怎样面对生活或学习中的困难、挫折,使自己的人生之花开得更灿烂、美好,使自己的未来日子更幸福?

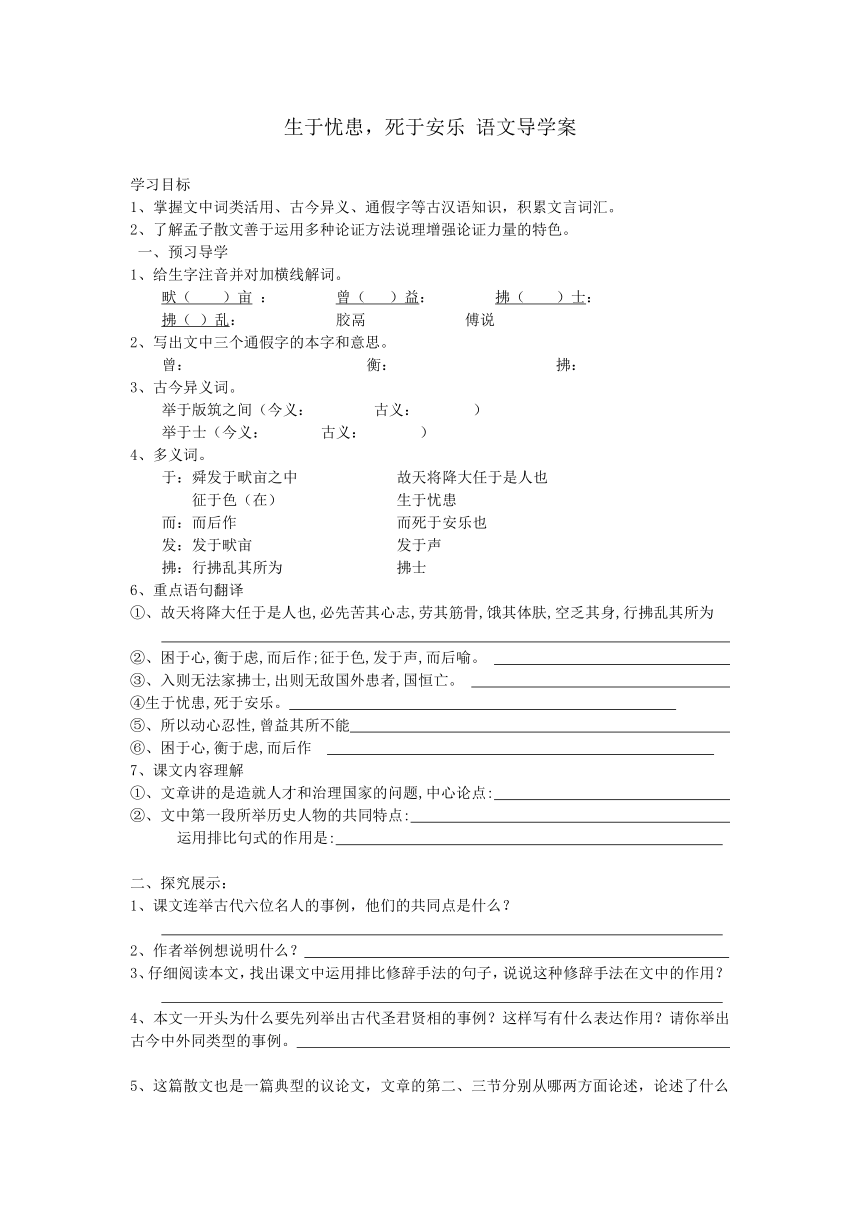

学习目标

1、掌握文中词类活用、古今异义、通假字等古汉语知识,积累文言词汇。

2、了解孟子散文善于运用多种论证方法说理增强论证力量的特色。

一、预习导学

1、给生字注音并对加横线解词。

畎( )亩 : 曾( )益: 拂( )士:

拂( )乱: 胶鬲 傅说

2、写出文中三个通假字的本字和意思。

曾: 衡: 拂:

3、古今异义词。

举于版筑之间(今义: 古义: )

举于士(今义: 古义: )

4、多义词。

于:舜发于畎亩之中 故天将降大任于是人也

征于色(在) 生于忧患

而:而后作 而死于安乐也

发:发于畎亩 发于声

拂:行拂乱其所为 拂士

6、重点语句翻译

①、故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为

②、困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

③、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

④生于忧患,死于安乐。

⑤、所以动心忍性,曾益其所不能

⑥、困于心,衡于虑,而后作

7、课文内容理解

①、文章讲的是造就人才和治理国家的问题,中心论点:

②、文中第一段所举历史人物的共同特点:

运用排比句式的作用是:

二、探究展示:

1、课文连举古代六位名人的事例,他们的共同点是什么?

2、作者举例想说明什么?

3、仔细阅读本文,找出课文中运用排比修辞手法的句子,说说这种修辞手法在文中的作用?

4、本文一开头为什么要先列举出古代圣君贤相的事例?这样写有什么表达作用?请你举出古今中外同类型的事例。

5、这篇散文也是一篇典型的议论文,文章的第二、三节分别从哪两方面论述,论述了什么道理?

6、齐读写个人成才的主观条件的句子( ),写成才的客观条件的句子( )。从国家存亡的反面来论述受磨砺的好处的句子是( )你知道历史上有哪些因此而亡国的例子 ( )

7、得出的结论句是( )

8、这篇议论文的中心论点位置在( )

9、文章运用的论证方法有( )

10、第一段的修辞手法是什么?这修辞方法有什么作用?答:

11、第一段属于什么论据?用了什么论证方法?有什么作用?

答:

12、“是人”指什么人?人能担大任的先决条件是什么?(人能担大任的客观条件是什么?)文章从哪几方面阐述?

答:

13、受磨难为什么能使人承受大任?(能担大任者必须具备哪些性格?)

答:

14、人在磨难中有什么益处?(人能担大任的主观条件?)

答:

15、人怎样才能生存发展?(用文中几个字作答)答:

16、作者认为导致国家灭亡的原因是什么?怎样才能使国家生存发展?

答:

21、拓展: 学了课文,你打算怎样面对生活或学习中的困难、挫折,使自己的人生之花开得更灿烂、美好,使自己的未来日子更幸福?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)