孟子二章

图片预览

文档简介

课件15张PPT。诵读欣赏得道多助,失道寡助《孟子》学习目标1 、掌握文言实词

2 、学习短论运用对比,逐层深入的论证方法。

3、理解“得道多助,失道寡助” 并从中受到教益。

作者简介 孟子,名轲,字子舆。战国时期儒家学派的代表人物。著名的思想家、政治家、教育家、散文家。他继承孔子的学说,与孔子并称。元明时称为“亚圣”。主张实行“仁政”, 君王要“与民同乐”, 人与人之间要相亲相爱,希望人们能安居乐业 。其在教育方面的思想、主张,有不少是值得我们借鉴的。孟子的文章自成风格,其文思想深刻,说理透彻,气势充沛,开合自如,长于论辩,有很强的说服力。

作品简介 《孟子》是一部记录子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。诵读通读全文。

要求:1.读准字音、断句;

2.根据课下注解,疏解文意;

3.勾画出不解的词、句;

4.思考课文的中心论点。阅读第一节思考问题解释字词天时

地利

人和时令、气候、政治形势等条件。有利的地理形势。人心所向、上下团结等。这两句谈的是什么问题?提出什么看法? 讨论问题[谈的是战争中的攻守问题,提出具备“人

和”这个条件才最有利于攻守。这两句揭

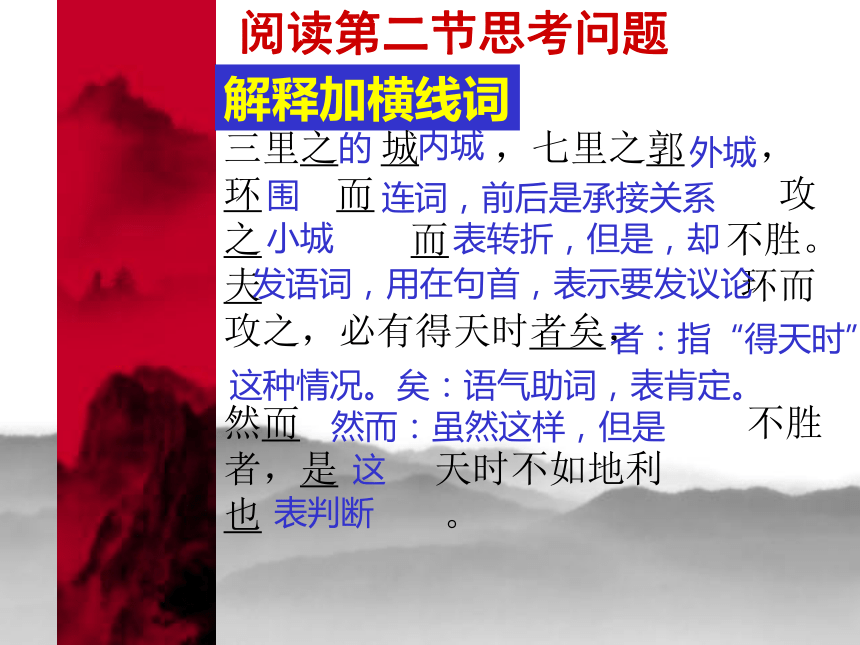

示本篇的中心论点。]阅读第二节思考问题解释加横线词三里之 城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之 而 不胜。夫 环而攻之,必有得天时者矣,

然而 不胜者,是 天时不如地利也 。的内城外城 围连词,前后是承接关系 小城 表转折,但是,却 发语词,用在句首,表示要发议论 者:指“得天时”然而:虽然这样,但是 这表判断 这种情况。矣:语气助词,表肯定。

讨论 本段(第二段)摆出了什么论据?有何作用?

围攻一座小城但不能取胜。论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利” ,强调了“地利”重要性。阅读第三节思考问题解释加横线词城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。城墙护城河泛指武器装备。兵,兵器。

革,甲,甲衣坚韧锐利放弃离开所守之城这城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城

而逃。论证中心论点的后半部分内容:

“地利不如人和”,突出人和的重要性 。讨论a本段摆出了什么论据?有何作用?b本段运用了什么修辞方法?句式上有何特点?讨论其作用?

运用了排比和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。阅读第四节思考问题故 曰,域 民不以封疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威

天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 , 亲戚

畔 之。多助之至,

天下顺之。以 天下之所顺 ,

攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。因此,所以限制疆界的国防靠 震慑施行仁政的君主到极点内外亲戚通“叛”,背叛凭归顺,服从行仁政的君主或者1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比5、本段在全文中有何作用?总结全文,

深化论点讨论生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说(yuè)举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂(bì)士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。 译文 舜从田野中发迹,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲从卖鱼盐的商贩中被举用起来,管夷吾(作为罪人被押解回国,关押起来)从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边被举用进了朝廷,百里奚从市井之间被举用登上了相位。

所以,上天将要下达重要使命给这个人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,使他经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受到贫困之苦,所行不顺,使他所做的事颠倒错乱。(通过这些)使他内心惊动,性格坚韧起来,增加他所不能做的,使他增长才干。 人经常犯错误,这样以后才能改过;使他内心困扰,思绪阻塞,然后才能有所作为。憔悴枯槁表现在脸色上,吟咏叹息表现在声音上,(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。(一个国家)内部如果没有能坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,外部如果没有敌对的国家和外来的祸患,这个国家常常会导致灭亡。

这样以后才明白,因为忧患而生存发展,因为安乐而灭亡的道理。

2 、学习短论运用对比,逐层深入的论证方法。

3、理解“得道多助,失道寡助” 并从中受到教益。

作者简介 孟子,名轲,字子舆。战国时期儒家学派的代表人物。著名的思想家、政治家、教育家、散文家。他继承孔子的学说,与孔子并称。元明时称为“亚圣”。主张实行“仁政”, 君王要“与民同乐”, 人与人之间要相亲相爱,希望人们能安居乐业 。其在教育方面的思想、主张,有不少是值得我们借鉴的。孟子的文章自成风格,其文思想深刻,说理透彻,气势充沛,开合自如,长于论辩,有很强的说服力。

作品简介 《孟子》是一部记录子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。诵读通读全文。

要求:1.读准字音、断句;

2.根据课下注解,疏解文意;

3.勾画出不解的词、句;

4.思考课文的中心论点。阅读第一节思考问题解释字词天时

地利

人和时令、气候、政治形势等条件。有利的地理形势。人心所向、上下团结等。这两句谈的是什么问题?提出什么看法? 讨论问题[谈的是战争中的攻守问题,提出具备“人

和”这个条件才最有利于攻守。这两句揭

示本篇的中心论点。]阅读第二节思考问题解释加横线词三里之 城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之 而 不胜。夫 环而攻之,必有得天时者矣,

然而 不胜者,是 天时不如地利也 。的内城外城 围连词,前后是承接关系 小城 表转折,但是,却 发语词,用在句首,表示要发议论 者:指“得天时”然而:虽然这样,但是 这表判断 这种情况。矣:语气助词,表肯定。

讨论 本段(第二段)摆出了什么论据?有何作用?

围攻一座小城但不能取胜。论证了中心论点的前半部分内容:“天时不如地利” ,强调了“地利”重要性。阅读第三节思考问题解释加横线词城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。城墙护城河泛指武器装备。兵,兵器。

革,甲,甲衣坚韧锐利放弃离开所守之城这城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城

而逃。论证中心论点的后半部分内容:

“地利不如人和”,突出人和的重要性 。讨论a本段摆出了什么论据?有何作用?b本段运用了什么修辞方法?句式上有何特点?讨论其作用?

运用了排比和双重否定句式。从多个方面强调守城一方占尽地利,但结果却弃城而逃,从而有力证明了“人和”的重要。整齐的句式,使得文章气势奔放,具有很强的说服力。阅读第四节思考问题故 曰,域 民不以封疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威

天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 , 亲戚

畔 之。多助之至,

天下顺之。以 天下之所顺 ,

攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。因此,所以限制疆界的国防靠 震慑施行仁政的君主到极点内外亲戚通“叛”,背叛凭归顺,服从行仁政的君主或者1、划出文中的排比句,说说其作用。从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力2、在此基础上,作者得出什么结论?得道者多助,失道者寡助3、“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。4、下文作者运用了什么论证方法?对比5、本段在全文中有何作用?总结全文,

深化论点讨论生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说(yuè)举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂(bì)士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。 译文 舜从田野中发迹,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲从卖鱼盐的商贩中被举用起来,管夷吾(作为罪人被押解回国,关押起来)从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边被举用进了朝廷,百里奚从市井之间被举用登上了相位。

所以,上天将要下达重要使命给这个人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,使他经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受到贫困之苦,所行不顺,使他所做的事颠倒错乱。(通过这些)使他内心惊动,性格坚韧起来,增加他所不能做的,使他增长才干。 人经常犯错误,这样以后才能改过;使他内心困扰,思绪阻塞,然后才能有所作为。憔悴枯槁表现在脸色上,吟咏叹息表现在声音上,(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。(一个国家)内部如果没有能坚持法度的大臣和辅佐君主的贤士,外部如果没有敌对的国家和外来的祸患,这个国家常常会导致灭亡。

这样以后才明白,因为忧患而生存发展,因为安乐而灭亡的道理。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)