第五章第4节眼睛和眼镜教案2021-2022学年人教版八年级物理上册

文档属性

| 名称 | 第五章第4节眼睛和眼镜教案2021-2022学年人教版八年级物理上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 745.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

眼睛和眼镜

教材分析

眼睛是人体的重要器官,教材将这个内容作为独立的一节学习内容安排,其目的是落实课程标准以人为本的教学理念,从生活走向物理,从物理走向生活,具有较高的教育功能。

从知识层面讲,在生物课上已经对眼球的结构、近视眼和良好的用眼习惯有所介绍,本节课的内容是建立在学生学习了凸透镜成像的规律、照相机成像原理等内容的基础上,继续从物理的角度学习眼睛是如何看物体的、近视眼和远视眼的成因及矫正、眼镜的度数等内容,是光学知识综合应用的一节课。

从方法层面讲,内容涉及近视眼(远视眼)的成因及矫正,需要学生进行问题归因并分析解释。另外,眼睛作为生物学器官,揭秘其结构特点的过程就是学生对眼晴结构与功能相适应的核心观念的理解。

教学建议

1.学生对眼睛的生理结构有了一定的感性认识,但是对于“眼睛是如何看清物体的”这一问题尚且不能进行科学的解释。教师可利用照相机成像的原理并结合生物学的相关知识讲解。

2.学生对近视镜、远视镜的凹凸有了一定的认知,但是对它们如此设计的原因尚且认识不足,需要利用凸透镜成像规律的相关知识做进一步科学的解释。

3.在凸透镜成像规律的认识中,学生对物距的变化对像距变化的影响关系有了一定的认识,但是对于透镜焦距的变化造成的各种影响尚且缺乏分析,也存在比较大的困难。教学时,教师应适时让学生回忆凸透镜的成像规律,引导学生分析遇到的问题。

教学目标

1.通过自主阅读教材和观看多媒体课件了解眼球的构造,通过观看视频了解眼睛的成像特点。

2.通过实验探究“晶状体的焦距与其薄厚的关系”,从而理解人眼是如何调节晶状体形状来看清近处和远处的物体的。

3.通过实验经历对“近视眼和远视眼的诊断和矫正”的探究过程,进一步理解凸透镜的成像规律,学习科学探究方法,发展初步的科学探究能力。

4.通过用眼护眼教育,强化科学用眼、保护眼睛的意识。

重点难点

重点

近视眼与远视眼的成因与矫正。

难点

眼睛看物体的原理。

教学准备

教师准备

凸透镜、光具座、光屏、多媒体课件等。

学生准备

课前预习相关知识。

教学设计

一、眼睛的结构与功能

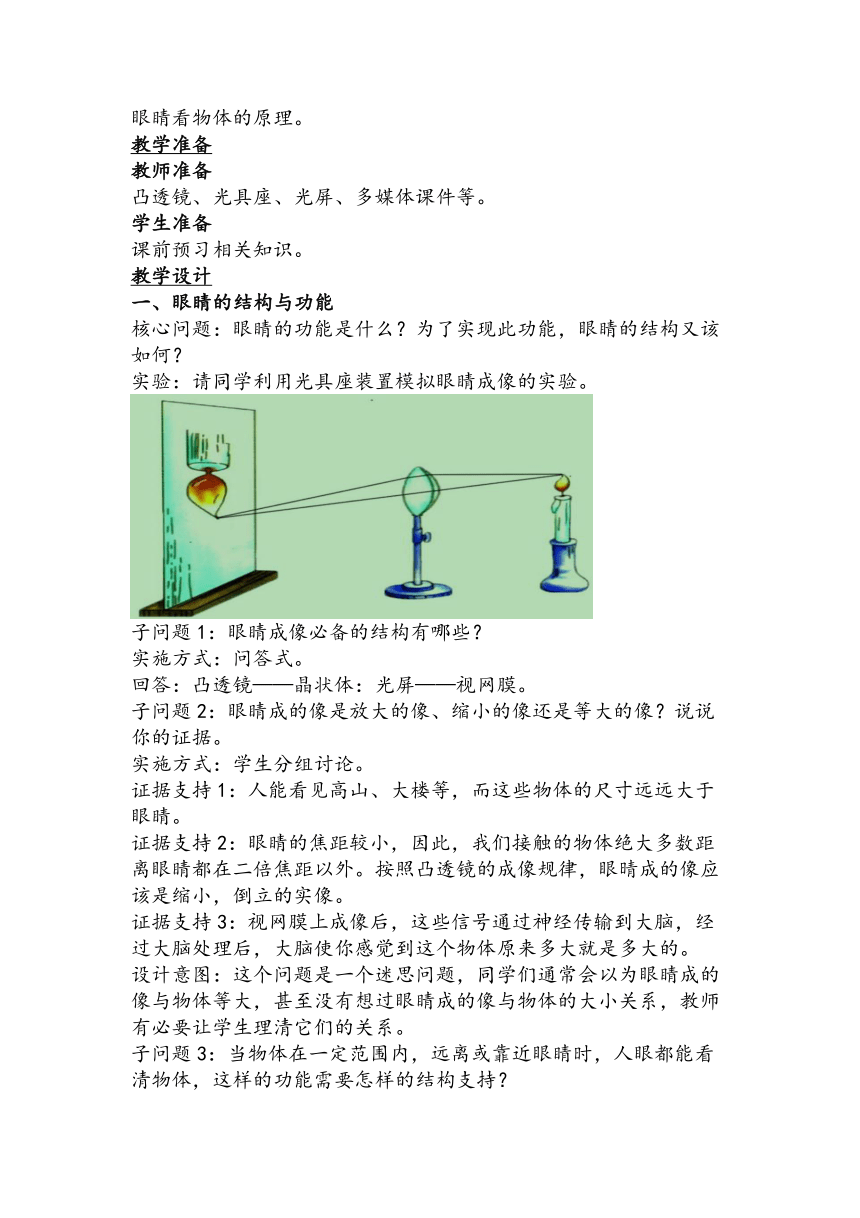

核心问题:眼睛的功能是什么?为了实现此功能,眼睛的结构又该如何?

实验:请同学利用光具座装置模拟眼睛成像的实验。

子问题1:眼睛成像必备的结构有哪些?

实施方式:问答式。

回答:凸透镜——晶状体:光屏——视网膜。

子问题2:眼睛成的像是放大的像、缩小的像还是等大的像?说说你的证据。

实施方式:学生分组讨论。

证据支持1:人能看见高山、大楼等,而这些物体的尺寸远远大于眼睛。

证据支持2:眼睛的焦距较小,因此,我们接触的物体绝大多数距离眼睛都在二倍焦距以外。按照凸透镜的成像规律,眼晴成的像应该是缩小,倒立的实像。

证据支持3:视网膜上成像后,这些信号通过神经传输到大脑,经过大脑处理后,大脑使你感觉到这个物体原来多大就是多大的。

设计意图:这个问题是一个迷思问题,同学们通常会以为眼睛成的像与物体等大,甚至没有想过眼睛成的像与物体的大小关系,教师有必要让学生理清它们的关系。

子问题3:当物体在一定范围内,远离或靠近眼睛时,人眼都能看清物体,这样的功能需要怎样的结构支持?

分析1:实验演示,利用光具座装置固定透镜和光屏,移动物体,观察实验现象。(像会变模糊)

分析2:理论分析,在透镜位置、光屏位置都不动的情况下,当物距改变时,如何形成清晰的像?(光屏——视网膜的位置无法变化,只能改变透镜的焦距——调节晶状体的厚度来实现)

分析3:实验探究1——凸透镜的焦距与晶状体厚度的关系。

透镜 透镜1 透镜2

厚度d/cm

焦距f/cm

结论:当凸透镜变厚时,焦距变小,折光能力变强,当凸透镜变薄时,焦距变大,折光能力变弱。

分析4:实验探究2——凸透镜成实像时像距与焦距的关系。

透镜 透镜1 透镜2

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

结论:物距不变时,焦距变小,像距将变_______;物距不变时,焦距变大,像距将变________。

子问题4:眼睛的结构与功能总结。

眼睛的结构

深入理解:结构与功能相适应。

晶状体——凸透镜;视网膜——光屏;睫状体——调节晶状体的厚度,适应远近。

分析5:眼睛看清远近物体的原理。

正常人眼观察近处的物体时,晶状体变厚,观察远处的物体时,晶状体变薄,从面使近处和远处的物体的像均呈现在视网膜上,人就能看清近处和远处的物体了,如下表所示。

类别 看远处物体 看近处物体

原理 当睫状体放松时,晶状体比较______,对光的偏折能力变_______,远处物体射过来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清远处的物体。 当睫状体收缩时,晶状体比较______,对光的偏折能力变_______,近处物体射过来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清近处的物体。

光路图

二、近(远)视眼的成因与矫正

子问题1:长时间看近处的物体会有什么感受?为什么?

实施方式:学生体验,将一个物体放在眼前观察一段时间。

提示:睫状体持续处于收缩状态,时间久了会致使其疲劳,调节能力减弱。

问题2:画出近视眼成因的光路图,并思考其矫正措施。

实施方式:学生分组讨论,汇报展示。

类别 近视

症状表现 只能看清近处物体,看不清远处物体

产生原因及光路 晶状体太厚折光能力太强或眼球前后径过长

成像位置 视网膜前方

矫正方法及光路 佩戴凹透镜

子问题3:画出远视眼成因的光路图,并思考其矫正措施。

实施方式:学生分组讨论,汇报展示。

子问题4:如何保证用眼健康?

1.明视距离

通过晶状体的调节,眼睛可以使不同远近的物体在视网膜上成清晰的像。眼睛调节的两个极限点叫远点和近点,正常眼睛的远点在无限远,近点大约在10cm处。正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是25cm,这个距离叫做明视距离。

2.生活中有哪些不良的用眼习惯?

3.有哪些健康的用眼习惯?

三、眼镜

眼镜的度数和其焦距有怎样的关联?

1.什么是透镜焦度?

透镜焦距的倒数叫做透镜焦度,即,单位:m-1

2.什么是眼镜的度数?

镜片的度数:透镜焦度乘100的值,D=100Φ,单位:度。

3.眼镜的正、负度数是什么意思?

眼镜的正、负度数分别表示的是凸透镜和凹透镜的度数。

4.已知小明带的眼镜度数是250度,他配戴的是什么眼镜?镜片的焦距是多少?

提示:度数为正,小明配戴的是远视眼镜,可得m=0.4m。

板书设计

第4节 眼睛和眼镜

结构

眼睛

原理

成因

眼睛和眼镜 近视眼

矫正方法

成因

远视眼

矫正方法

教学反思

本节课的教学设计体现了学生的主体地位,在教学中使用了问题的形式让学生讨论、思考,学生的参与程度较高,课堂氛围活跃,学生通过实验和小组合作学习的形式总结得出了所要学习的知识,既加深了学生对概念的理解,又培养了学生的实验操作能力和归纳总结的能力。

教材分析

眼睛是人体的重要器官,教材将这个内容作为独立的一节学习内容安排,其目的是落实课程标准以人为本的教学理念,从生活走向物理,从物理走向生活,具有较高的教育功能。

从知识层面讲,在生物课上已经对眼球的结构、近视眼和良好的用眼习惯有所介绍,本节课的内容是建立在学生学习了凸透镜成像的规律、照相机成像原理等内容的基础上,继续从物理的角度学习眼睛是如何看物体的、近视眼和远视眼的成因及矫正、眼镜的度数等内容,是光学知识综合应用的一节课。

从方法层面讲,内容涉及近视眼(远视眼)的成因及矫正,需要学生进行问题归因并分析解释。另外,眼睛作为生物学器官,揭秘其结构特点的过程就是学生对眼晴结构与功能相适应的核心观念的理解。

教学建议

1.学生对眼睛的生理结构有了一定的感性认识,但是对于“眼睛是如何看清物体的”这一问题尚且不能进行科学的解释。教师可利用照相机成像的原理并结合生物学的相关知识讲解。

2.学生对近视镜、远视镜的凹凸有了一定的认知,但是对它们如此设计的原因尚且认识不足,需要利用凸透镜成像规律的相关知识做进一步科学的解释。

3.在凸透镜成像规律的认识中,学生对物距的变化对像距变化的影响关系有了一定的认识,但是对于透镜焦距的变化造成的各种影响尚且缺乏分析,也存在比较大的困难。教学时,教师应适时让学生回忆凸透镜的成像规律,引导学生分析遇到的问题。

教学目标

1.通过自主阅读教材和观看多媒体课件了解眼球的构造,通过观看视频了解眼睛的成像特点。

2.通过实验探究“晶状体的焦距与其薄厚的关系”,从而理解人眼是如何调节晶状体形状来看清近处和远处的物体的。

3.通过实验经历对“近视眼和远视眼的诊断和矫正”的探究过程,进一步理解凸透镜的成像规律,学习科学探究方法,发展初步的科学探究能力。

4.通过用眼护眼教育,强化科学用眼、保护眼睛的意识。

重点难点

重点

近视眼与远视眼的成因与矫正。

难点

眼睛看物体的原理。

教学准备

教师准备

凸透镜、光具座、光屏、多媒体课件等。

学生准备

课前预习相关知识。

教学设计

一、眼睛的结构与功能

核心问题:眼睛的功能是什么?为了实现此功能,眼睛的结构又该如何?

实验:请同学利用光具座装置模拟眼睛成像的实验。

子问题1:眼睛成像必备的结构有哪些?

实施方式:问答式。

回答:凸透镜——晶状体:光屏——视网膜。

子问题2:眼睛成的像是放大的像、缩小的像还是等大的像?说说你的证据。

实施方式:学生分组讨论。

证据支持1:人能看见高山、大楼等,而这些物体的尺寸远远大于眼睛。

证据支持2:眼睛的焦距较小,因此,我们接触的物体绝大多数距离眼睛都在二倍焦距以外。按照凸透镜的成像规律,眼晴成的像应该是缩小,倒立的实像。

证据支持3:视网膜上成像后,这些信号通过神经传输到大脑,经过大脑处理后,大脑使你感觉到这个物体原来多大就是多大的。

设计意图:这个问题是一个迷思问题,同学们通常会以为眼睛成的像与物体等大,甚至没有想过眼睛成的像与物体的大小关系,教师有必要让学生理清它们的关系。

子问题3:当物体在一定范围内,远离或靠近眼睛时,人眼都能看清物体,这样的功能需要怎样的结构支持?

分析1:实验演示,利用光具座装置固定透镜和光屏,移动物体,观察实验现象。(像会变模糊)

分析2:理论分析,在透镜位置、光屏位置都不动的情况下,当物距改变时,如何形成清晰的像?(光屏——视网膜的位置无法变化,只能改变透镜的焦距——调节晶状体的厚度来实现)

分析3:实验探究1——凸透镜的焦距与晶状体厚度的关系。

透镜 透镜1 透镜2

厚度d/cm

焦距f/cm

结论:当凸透镜变厚时,焦距变小,折光能力变强,当凸透镜变薄时,焦距变大,折光能力变弱。

分析4:实验探究2——凸透镜成实像时像距与焦距的关系。

透镜 透镜1 透镜2

焦距f/cm

物距u/cm

像距v/cm

结论:物距不变时,焦距变小,像距将变_______;物距不变时,焦距变大,像距将变________。

子问题4:眼睛的结构与功能总结。

眼睛的结构

深入理解:结构与功能相适应。

晶状体——凸透镜;视网膜——光屏;睫状体——调节晶状体的厚度,适应远近。

分析5:眼睛看清远近物体的原理。

正常人眼观察近处的物体时,晶状体变厚,观察远处的物体时,晶状体变薄,从面使近处和远处的物体的像均呈现在视网膜上,人就能看清近处和远处的物体了,如下表所示。

类别 看远处物体 看近处物体

原理 当睫状体放松时,晶状体比较______,对光的偏折能力变_______,远处物体射过来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清远处的物体。 当睫状体收缩时,晶状体比较______,对光的偏折能力变_______,近处物体射过来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清近处的物体。

光路图

二、近(远)视眼的成因与矫正

子问题1:长时间看近处的物体会有什么感受?为什么?

实施方式:学生体验,将一个物体放在眼前观察一段时间。

提示:睫状体持续处于收缩状态,时间久了会致使其疲劳,调节能力减弱。

问题2:画出近视眼成因的光路图,并思考其矫正措施。

实施方式:学生分组讨论,汇报展示。

类别 近视

症状表现 只能看清近处物体,看不清远处物体

产生原因及光路 晶状体太厚折光能力太强或眼球前后径过长

成像位置 视网膜前方

矫正方法及光路 佩戴凹透镜

子问题3:画出远视眼成因的光路图,并思考其矫正措施。

实施方式:学生分组讨论,汇报展示。

子问题4:如何保证用眼健康?

1.明视距离

通过晶状体的调节,眼睛可以使不同远近的物体在视网膜上成清晰的像。眼睛调节的两个极限点叫远点和近点,正常眼睛的远点在无限远,近点大约在10cm处。正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是25cm,这个距离叫做明视距离。

2.生活中有哪些不良的用眼习惯?

3.有哪些健康的用眼习惯?

三、眼镜

眼镜的度数和其焦距有怎样的关联?

1.什么是透镜焦度?

透镜焦距的倒数叫做透镜焦度,即,单位:m-1

2.什么是眼镜的度数?

镜片的度数:透镜焦度乘100的值,D=100Φ,单位:度。

3.眼镜的正、负度数是什么意思?

眼镜的正、负度数分别表示的是凸透镜和凹透镜的度数。

4.已知小明带的眼镜度数是250度,他配戴的是什么眼镜?镜片的焦距是多少?

提示:度数为正,小明配戴的是远视眼镜,可得m=0.4m。

板书设计

第4节 眼睛和眼镜

结构

眼睛

原理

成因

眼睛和眼镜 近视眼

矫正方法

成因

远视眼

矫正方法

教学反思

本节课的教学设计体现了学生的主体地位,在教学中使用了问题的形式让学生讨论、思考,学生的参与程度较高,课堂氛围活跃,学生通过实验和小组合作学习的形式总结得出了所要学习的知识,既加深了学生对概念的理解,又培养了学生的实验操作能力和归纳总结的能力。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活