语文(粤教版必修4):2.5《拿来主义》课件

文档属性

| 名称 | 语文(粤教版必修4):2.5《拿来主义》课件 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-02-08 14:47:00 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。拿 来 主 义鲁迅写作背景 清朝政府开始实行“闭关主义”,结果处处落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府、北洋军阀和国民党反动政府又奉行卖国政策即“送去主义” 。

当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来,就是“全盘否定”(实质是“闭关主义”)和“全盘西化” (实质是错误的“拿来主义”) 。

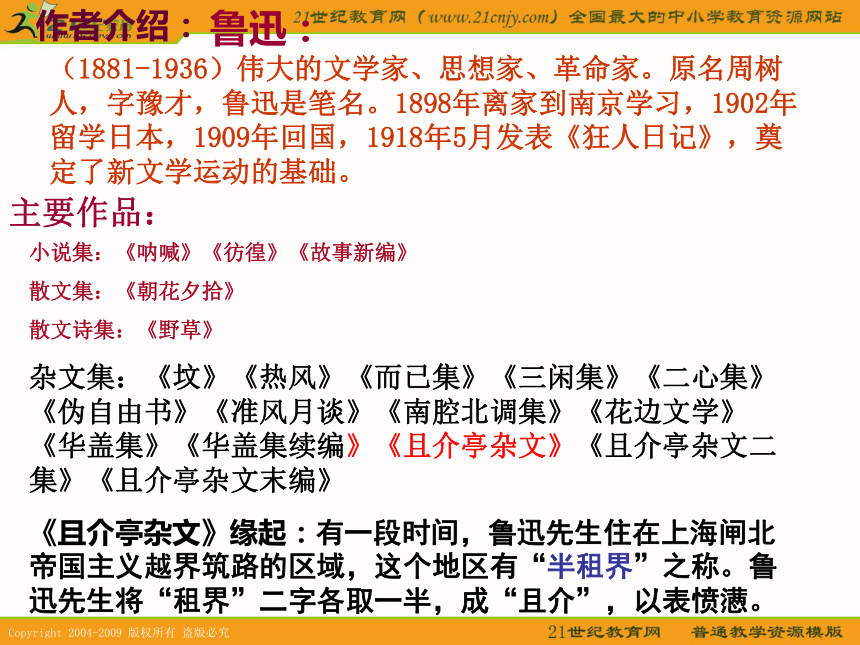

针对这些错误认识,鲁迅提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。作者介绍:鲁迅:(1881-1936)伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名。1898年离家到南京学习,1902年留学日本,1909年回国,1918年5月发表《狂人日记》,奠定了新文学运动的基础。主要作品:小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《热风》《而已集》《三闲集》《二心集》《伪自由书》《准风月谈》《南腔北调集》《花边文学》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》

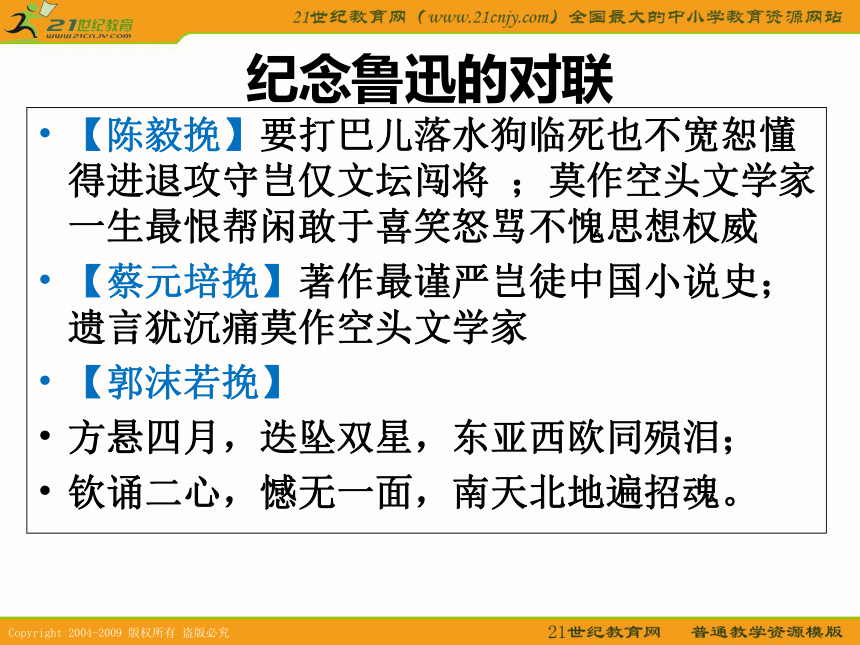

《且介亭杂文》缘起:有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。纪念鲁迅的对联【陈毅挽】要打巴儿落水狗临死也不宽恕懂得进退攻守岂仅文坛闯将 ;莫作空头文学家一生最恨帮闲敢于喜笑怒骂不愧思想权威

【蔡元培挽】著作最谨严岂徒中国小说史; 遗言犹沉痛莫作空头文学家

【郭沫若挽】

方悬四月,迭坠双星,东亚西欧同殒泪;

钦诵二心,憾无一面,南天北地遍招魂。

纪念鲁迅的对联【斯若挽】

译著尚未成书,惊闻殒星,中国何人领吶喊;先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

【唐弢挽】

痛不哭、苦不哭、屈辱不哭,今年诚何年,四个月前流过两行泪,又谁料,这番重为先生湿

言可传、行可传、牙眼可传,斯老真大老,三十载来打出一条路,待吩咐,此贵端赖后死肩

【日本挚友佐藤村夫挽】

有名作,有群众,有青年,先生未死;

不做官,不爱钱,不变节,是我导师。

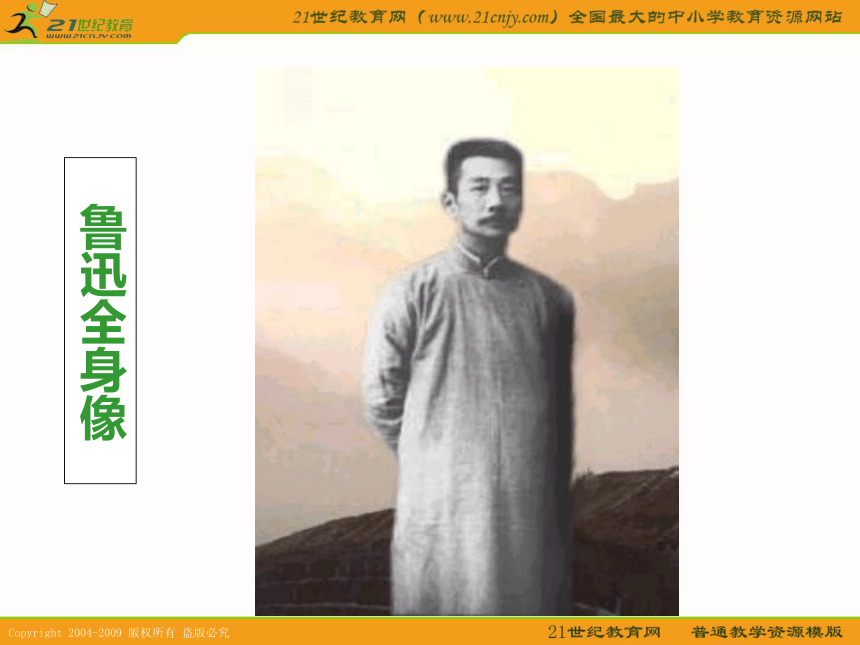

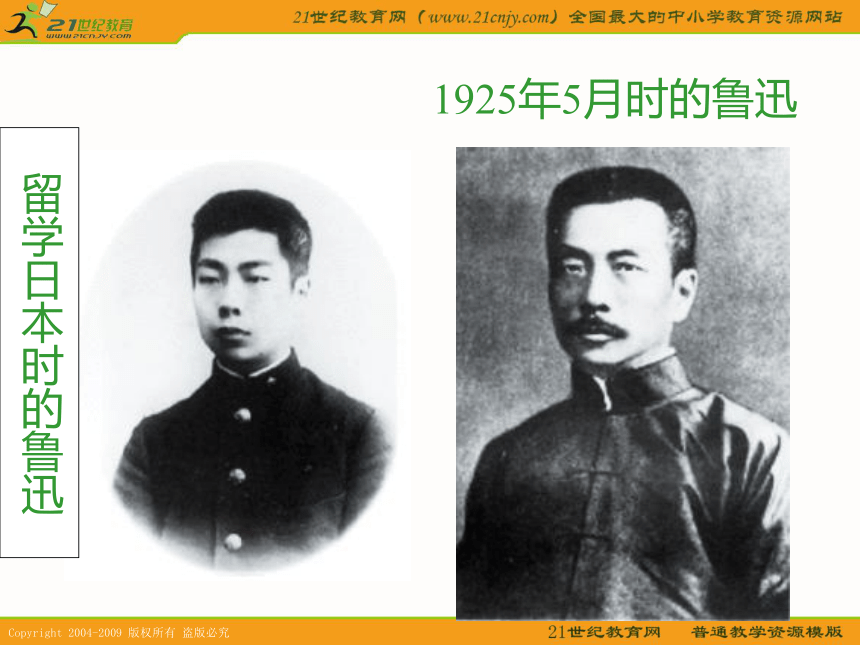

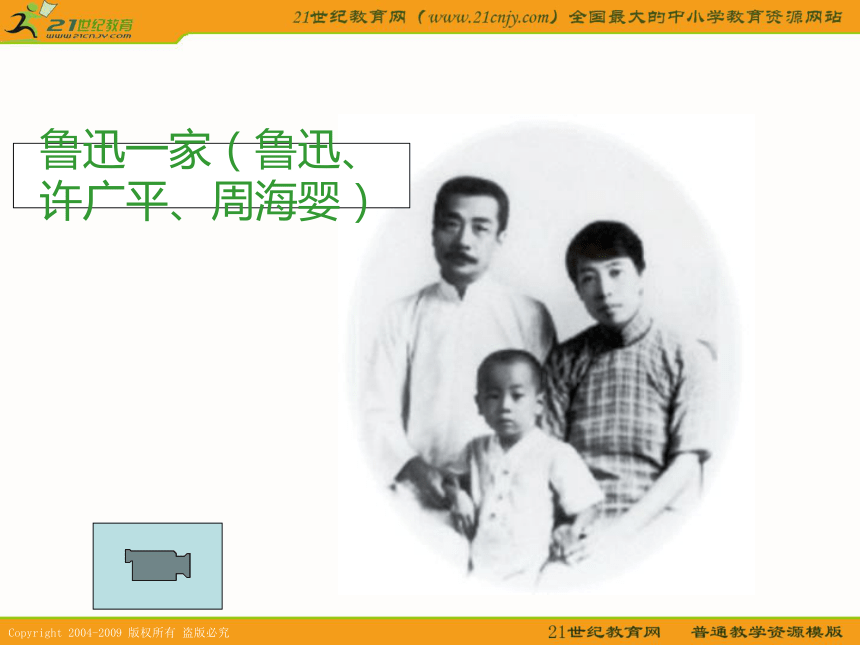

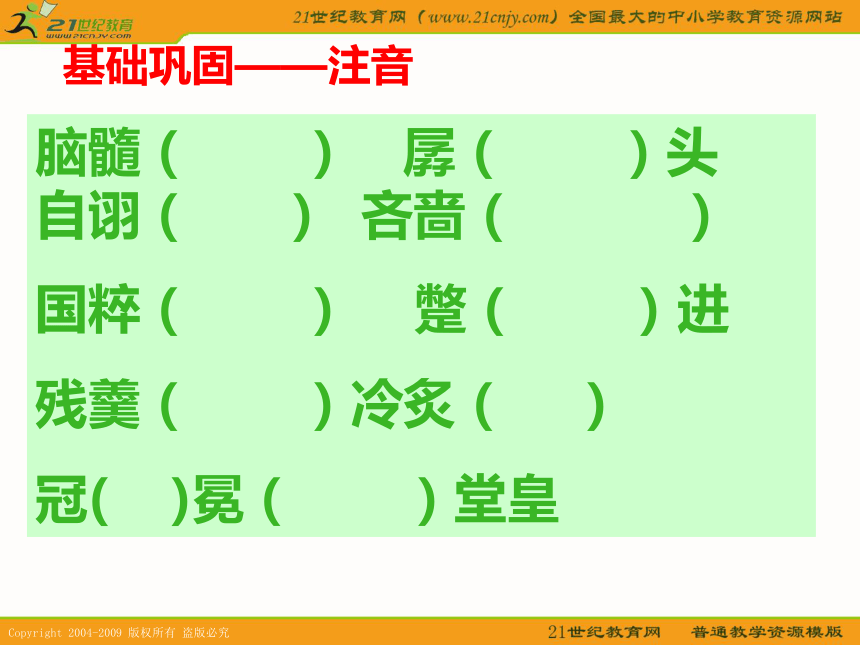

鲁迅全身像留学日本时的鲁迅1925年5月时的鲁迅鲁迅一家(鲁迅、许广平、周海婴)脑髓( ) 孱( )头 自诩( ) 吝啬( )

国粹( ) 蹩( )进

残羹( )冷炙( )

冠( )冕( )堂皇基础巩固——注音脑髓(suǐ) 孱(càn)头 自诩(xǔ) 吝啬(lìn sè)

国粹(cuì) 蹩(bié)进

残羹(gēng)冷炙(zhì )

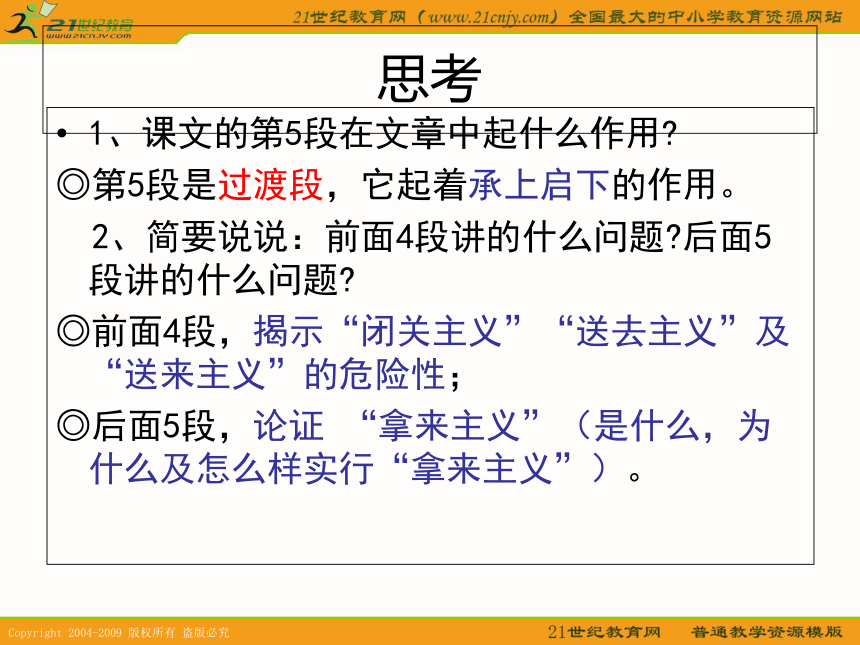

冠(guān)冕( miǎn)堂皇思考1、课文的第5段在文章中起什么作用?

◎第5段是过渡段,它起着承上启下的作用。

2、简要说说:前面4段讲的什么问题?后面5段讲的什么问题?

◎前面4段,揭示“闭关主义”“送去主义”及“送来主义”的危险性;

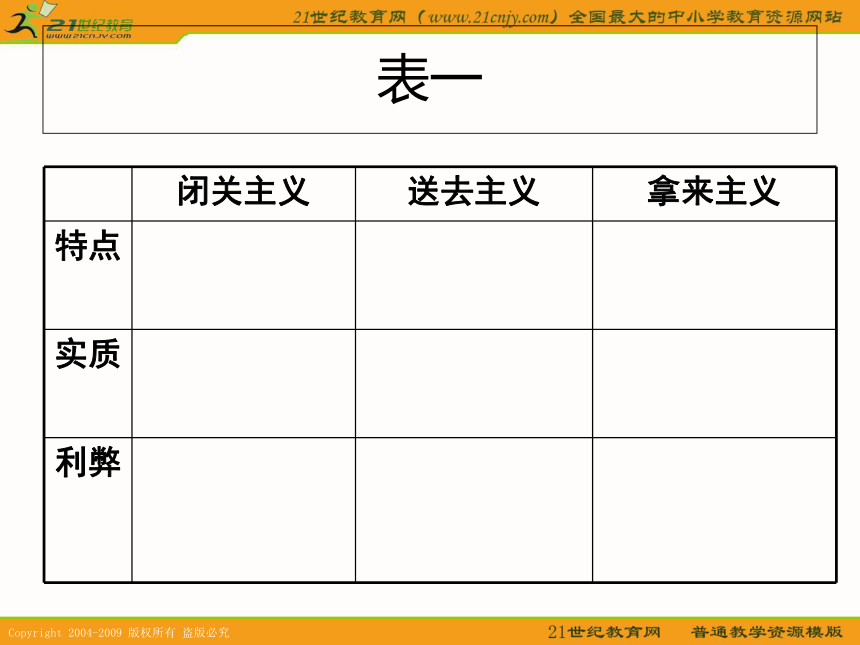

◎后面5段,论证 “拿来主义”(是什么,为什么及怎么样实行“拿来主义”)。表一表一表一表一思考3、作者要论说的是“拿来主义”,为什么课文前半部分写“闭关主义”和“送去主义”?

◎这样写更有现实意义和论述的针对性。 “送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是为了“立”(批判“送去主义”正是为了论证“拿来主义” )。两者构成对比,突出了“拿来主义”的正确性、唯一性和必要性。 闭关主义(排外)送去主义(媚外)拿来主义破先破后立论证思路小结:文章结构 第一部分(第1—4段):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第二部分(第5—9段):阐明“拿来主义”的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。◎4、作者列举了哪些事例来揭露国民党政府实行“送去主义”的媚外丑态的?“先送”古董到巴黎展览,“不知后事如何”,即有去无回,这是媚外的可耻行径;

几位“大师”捧几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去。“捧”何其郑重、恭敬,巴结讨好之媚态可掬;“一路的挂”,何其卖力,何其寒伧可笑;“发扬国光”,反语,讽刺不以为耻,反以为荣。

“还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’……也可以算得显出一点进步了”,用这种方式来显示一点进步,多么可怜,暗示“学艺”上的东西已经相当贫乏。

作者讽刺批判的锋芒不是对着几位艺术家,而是指向卖国媚外的反动当局及其御用文人,字里行间充满着憎恶和鄙视。 ◎5、一味奉行“送去主义”会产生什么严重后果及危害?作者以尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得作类比,“尼采究竟不是太阳,他发了疯”;中国若“只是送出去”,同样是愚蠢可笑的。说“掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用”,“几百年之后呢”?我们的子孙,“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。

“磕头”、“讨”和“残羹冷炙”、“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了“送”的结果是我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。 ◎6、“抛来”和“抛给”有何区别?抛来指把无用的东西抛弃掉,或者无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。

抛给指有目的的、带恶意的输出。◎7、第6段的“送来”与“拿来”有何区别?“送来”是帝国主义对我国进行的经济、军事、文化侵略、掠夺,是“抛给”的同义语;

“拿来”是根据需要自己拿,二者本质不同,内容迥异。 ◎8、第7段的“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”怎么理解?“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见;

“放出眼光”指要看得清,有辨别力;

“自己来拿”指要有选择,自己拿。 “大宅子”比喻什么?对此,文章一共列举了几种错误态度?完成表二。文 化 遗 产孱头

不敢进门昏蛋

放火烧光表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?是怎样说理的?完成表三

鱼翅 鸦 片 姨太太烟枪烟灯喻文化精华喻益害并存喻文化糟粕喻封建文化一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:比喻说理:吸取精华,剔除糟粕!形象生动,幽默含蓄,而锋芒毕露!

表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义9、文章结尾共有五个句子组成, 如果这五句话是五个问题的答案,应提哪五个问题?问题设计:(1).对待文化遗产,我们应该怎么办?(2).“拿来”之后,怎么办?(3).“拿来”有何意义?(4).怎样才能“拿来”?(5).“拿来”的最终目的是什么?(两个字概括)破昏蛋拿来主义完全否定闭关主义(排外)反对三种态度拿 来 主 义送去主义(媚外)立破立:新人孱头消极逃避废物全盘接受存放或利用(鸦片与部分烟具)使用(鱼翅与部分鸦片)毁灭(烟具与姨太太)占有挑选提出三种方式10、本文主要采用了什么论证方法?1、因果论证2、比喻论证 3、举例论证作者是如何围绕“为什么要拿来主义”进行因果论证的?请概括回答脉络思路闭关主义送去主义拿来主义排外 媚外误国卖国因为所以 因为闭关主义、送去主义都不好,所以只能拿来主义 先讲闭关主义和送去主义,之后再提出拿来主义因果论证体会比喻论证:历史烟尘遗产撷英“新”拿来主义来源于2000年3月28日 03:25 江淮晨报

面对积弱的祖国,六十多年前的鲁迅先生曾大力提倡拿来主义,意在激励国人以“取以精华,弃其糟粕”的态度将外来文化大胆拿来为我所用。

中国六年的足球职业化进程,也是一个全方位接受外来足球文化的过程。但是六年来,少见精妙绝伦的巴西技术,也少见攻守完备的欧洲战术。却见到许多令人瞠目结舌的东西。

屡战屡败的中国足球也很会重新“阐释”拿来主义,也很大胆地将外国足球的东西拿来。这些人“以职业的标准拿钱,以非职业的标准比赛训练(国安教练乔利奇语)”,每年拿着大把大把的票子不仅脸不红心不跳,而且依然心安理得地干着糟踏中国足球的龌龃之事。令人心寒的是,六年来,中国球员所干出的有违体育道德精神的事已不是极个别的个人行为了,大有愈演愈烈之势,这次深圳平安队的“六人夜不归宿事件”很能证明“新”拿来主义在中国足坛已占有相当规模的市场。

鲁迅先生若是黄泉有知,不知对其后辈的所做所为会作何感想? 中国足球队又输了,先输日本,再输韩国,输给了同属东亚文明,而在现代化过程中成绩远远好于我们的两个邻居。我时常在想,中国足球的多舛命运与我们160余年的现代化进程是何等相似,为学巴西还是学欧洲拉丁派争论,直到今天惊呼日本队为我们找到了正确的发展方向,不正与当年的“以X为师”的争执直到最后大举留学东洋相仿佛?

这种相似是否也意味着什么,是否意味着我们民族百余年来的苦难与我们的知识活动,尤其是与学习或拿来有关?我的一个朋友曾经不无愤慨地说:“中华民族确实不是优秀民族,一个搞现代化搞了150年还没有成功的民族怎么能算得上优秀民族?”话虽愤激,但相比东邻,能无愧乎?

正如在足球上我们喜欢争论哪种“风格”适合国情一样,在现代化进程中我们也热衷于“哪种”道路适合的问题,可我们似乎从来没有仔细研究过东邻是如何学习或拿来的,以及这是否可能正是两国,在包括足球在内的现代事物的学习上存在差距的原因。姨太太、烟枪与中国足球的“拿来主义” 在有关外来事物的态度上,大家其实都在某种程度上赞同“拿来主义”,也都在不同程度上希望“取其精华,去其糟粕”,但是如何“拿来”和“取去”,无疑仍有分歧的存在。鲁迅有言,鼓励大家“运用眼光,自己来拿”,但似乎他忽略了一个问题,即眼光是否存在或眼光的正确性如何保证的问题,毕竟,对外来知识的认识和判断,不象烟枪和姨太太那样可以一目了然。

事实上,在关于西方现代知识进入中国的问题上,一直存在着两种不同的拿来主义思路,一种思路是用事先就存在的眼光有目的地拿来,这应是鲁迅和毛泽东式“拿来主义”的本义,姑且名为“先选择后引入”;另一种思路则不妨称之为“先引入后选择”,即对于外来知识不加事先选择,先引入再说,这大概更近于日本的路数,因为早在上个世纪,他们就号称凡在西方有所建树或有新意的书,三月后必有日文译本。这里不是讨论两种思路谁对谁错的地方,尽管我无疑是倾向于后一种思路。 也许哈耶克这段话有助于我们对这一问题的看法:“历史学家通过某种建构或解释的行动……在某些方面,诸如语言学、经济体制和法律团体等问题,当我们处理它们时,这些事物的结构非常复杂,如果没有精细技术的帮助,就不再可能在没有错误和造成矛盾的危险下将它们重建起来。”“历史学家……在关系不太复杂的领域,他的本能可能引导他走向正确。当他转向诸如语言、法律或经济学等比较复杂的现象,并仍然不屑于利用理论家为他制造的模型时,他几乎注定会失败。”(《个人主义与经济秩序》)

哈耶克或许仅仅是在说历史学家,但在我的理解,曾国藩、康有为、孙中山……这一长串可以一直排到今天也包括你我的整个名单,在面对西方复杂的工商、金融、学术甚至仅仅是足球时的窘迫,其实不正表示了仅仅依靠常识和本能的窘迫,并且也近乎宣告了鲁迅式拿来主义的某种局限? 我以为,对于中国这样的后发现代化国家而言,主要来自于西方的现代性知识是不能被事先划分为“糟粕”和“精华”的,因为很难设想一个有待现代化的前现代社会中人,能够事先获得对于现代性知识的正确的判断和选择标准,相反,我们只有在尽最大可能地引入西方现代性知识的基础上,才可能开始形成自己对于西方现代性知识的判断和选择标准。

然而,可以肯定地说,鲁迅式拿来主义是本世纪后半部分我们对待西方现代性知识进入的主流态度,并支配着我们的实践行为,而另一路径的拿来主义却从未被认真地看待过。大名鼎鼎的商务版“汉译世界学术名著丛书”,但凡是或者自居是知识分子的,大概没有不读上两本的,从中获益,应该不在话下。然而,这套“致力于翻译出版马克思主义诞生以前的古典学术著作,同时适当介绍当代具有定评的各派代表作品”的丛书,以“每年刊行五十种”的速度,是否可能以及如果可能又到底在多大程度上反映了西方学术的原貌,所谓“定评”的标准何在,在我看来,是检验鲁迅式拿来主义成果的一个标志。但很遗憾的是,我不认为这套享有大名的丛书的成果值得欢呼。 由于兴趣所在,我对“汉译世界学术名著丛书”丛书的绿色部分(政治)更感兴趣,可以说几乎全部披阅一过,而越是读到后来,关于上述两种拿来主义之对错的困惑就越是强烈,而对于“汉译世界学术名著丛书”至少在绿色部分是否名实相符就越是怀疑:首先,是其远远未能反映西方学术之原貌,随便举一例,以泰戈尔的《民族主义》入此丛书,即属不伦不类,盖泰氏既非西方,也非学术。而既然民族主义为近世主要社会思想之一,断不应该以此薄本抵充就足够。

其次,是所谓“定评”云云,难晓其义。一般理解,对政治思想有承启作用者,方称得上“定评”,比如霍布斯的《利维坦》,而如《温斯坦莱选集》、《雪莱政治论文选》等,却难以称得上政治学和政治哲学史上有“定评”的著作。 相反,不少可以入选的作品,却未曾入选或姗姗来迟得让人难以理解,比如我久购未得的洛克《政府论》下篇,又比如杰弗逊。这一困惑伴我良久,并且我相信,商务印书馆如此编选,应该不是学力和眼界的原因。

不过,我在阅读过程中发现了一个有趣的现象,或许可以对此有所解释:即似乎存在着一个比例,在社会主义-个人主义、理性主义-经验主义、社会民主-自由主义民主……之间,前一知识谱系的出版物远远多于后一知识谱系的出版物(为怕记忆有误,我特意到商务印书馆的网站检索了一下1981~2000年的出版目录,结果是进一步强化了我的感觉,有兴趣的读者也可以前往)。

在我的理解,这应该与沿笛卡儿(甚至可以上溯柏拉图)——卢梭——黑格尔的这一知识谱系与马克思主义的亲和性,和沿休谟——洛克——康德(包括其后继如韦伯)这一知识谱系与马克思主义的抵触有关。而如果这一解释确实成立的话,则它依然表明我们在西方现代性知识的进入上的既定思路——先选择后进入的鲁迅式拿来主义,只不过在这里,某种意识形态取代了常识成为了选择的标准。

(来源于2001年01月04日11:31 新浪体育沙龙网友)

当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来,就是“全盘否定”(实质是“闭关主义”)和“全盘西化” (实质是错误的“拿来主义”) 。

针对这些错误认识,鲁迅提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。作者介绍:鲁迅:(1881-1936)伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名。1898年离家到南京学习,1902年留学日本,1909年回国,1918年5月发表《狂人日记》,奠定了新文学运动的基础。主要作品:小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《热风》《而已集》《三闲集》《二心集》《伪自由书》《准风月谈》《南腔北调集》《花边文学》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》

《且介亭杂文》缘起:有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。纪念鲁迅的对联【陈毅挽】要打巴儿落水狗临死也不宽恕懂得进退攻守岂仅文坛闯将 ;莫作空头文学家一生最恨帮闲敢于喜笑怒骂不愧思想权威

【蔡元培挽】著作最谨严岂徒中国小说史; 遗言犹沉痛莫作空头文学家

【郭沫若挽】

方悬四月,迭坠双星,东亚西欧同殒泪;

钦诵二心,憾无一面,南天北地遍招魂。

纪念鲁迅的对联【斯若挽】

译著尚未成书,惊闻殒星,中国何人领吶喊;先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

【唐弢挽】

痛不哭、苦不哭、屈辱不哭,今年诚何年,四个月前流过两行泪,又谁料,这番重为先生湿

言可传、行可传、牙眼可传,斯老真大老,三十载来打出一条路,待吩咐,此贵端赖后死肩

【日本挚友佐藤村夫挽】

有名作,有群众,有青年,先生未死;

不做官,不爱钱,不变节,是我导师。

鲁迅全身像留学日本时的鲁迅1925年5月时的鲁迅鲁迅一家(鲁迅、许广平、周海婴)脑髓( ) 孱( )头 自诩( ) 吝啬( )

国粹( ) 蹩( )进

残羹( )冷炙( )

冠( )冕( )堂皇基础巩固——注音脑髓(suǐ) 孱(càn)头 自诩(xǔ) 吝啬(lìn sè)

国粹(cuì) 蹩(bié)进

残羹(gēng)冷炙(zhì )

冠(guān)冕( miǎn)堂皇思考1、课文的第5段在文章中起什么作用?

◎第5段是过渡段,它起着承上启下的作用。

2、简要说说:前面4段讲的什么问题?后面5段讲的什么问题?

◎前面4段,揭示“闭关主义”“送去主义”及“送来主义”的危险性;

◎后面5段,论证 “拿来主义”(是什么,为什么及怎么样实行“拿来主义”)。表一表一表一表一思考3、作者要论说的是“拿来主义”,为什么课文前半部分写“闭关主义”和“送去主义”?

◎这样写更有现实意义和论述的针对性。 “送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是为了“立”(批判“送去主义”正是为了论证“拿来主义” )。两者构成对比,突出了“拿来主义”的正确性、唯一性和必要性。 闭关主义(排外)送去主义(媚外)拿来主义破先破后立论证思路小结:文章结构 第一部分(第1—4段):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第二部分(第5—9段):阐明“拿来主义”的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。◎4、作者列举了哪些事例来揭露国民党政府实行“送去主义”的媚外丑态的?“先送”古董到巴黎展览,“不知后事如何”,即有去无回,这是媚外的可耻行径;

几位“大师”捧几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去。“捧”何其郑重、恭敬,巴结讨好之媚态可掬;“一路的挂”,何其卖力,何其寒伧可笑;“发扬国光”,反语,讽刺不以为耻,反以为荣。

“还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’……也可以算得显出一点进步了”,用这种方式来显示一点进步,多么可怜,暗示“学艺”上的东西已经相当贫乏。

作者讽刺批判的锋芒不是对着几位艺术家,而是指向卖国媚外的反动当局及其御用文人,字里行间充满着憎恶和鄙视。 ◎5、一味奉行“送去主义”会产生什么严重后果及危害?作者以尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得作类比,“尼采究竟不是太阳,他发了疯”;中国若“只是送出去”,同样是愚蠢可笑的。说“掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用”,“几百年之后呢”?我们的子孙,“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。

“磕头”、“讨”和“残羹冷炙”、“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了“送”的结果是我们的子孙后代无法立足于世界民族之林。 ◎6、“抛来”和“抛给”有何区别?抛来指把无用的东西抛弃掉,或者无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。

抛给指有目的的、带恶意的输出。◎7、第6段的“送来”与“拿来”有何区别?“送来”是帝国主义对我国进行的经济、军事、文化侵略、掠夺,是“抛给”的同义语;

“拿来”是根据需要自己拿,二者本质不同,内容迥异。 ◎8、第7段的“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”怎么理解?“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见;

“放出眼光”指要看得清,有辨别力;

“自己来拿”指要有选择,自己拿。 “大宅子”比喻什么?对此,文章一共列举了几种错误态度?完成表二。文 化 遗 产孱头

不敢进门昏蛋

放火烧光表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度表二:对待外来文化的错误态度“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?是怎样说理的?完成表三

鱼翅 鸦 片 姨太太烟枪烟灯喻文化精华喻益害并存喻文化糟粕喻封建文化一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:比喻说理:吸取精华,剔除糟粕!形象生动,幽默含蓄,而锋芒毕露!

表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义表三:理解比喻的含义9、文章结尾共有五个句子组成, 如果这五句话是五个问题的答案,应提哪五个问题?问题设计:(1).对待文化遗产,我们应该怎么办?(2).“拿来”之后,怎么办?(3).“拿来”有何意义?(4).怎样才能“拿来”?(5).“拿来”的最终目的是什么?(两个字概括)破昏蛋拿来主义完全否定闭关主义(排外)反对三种态度拿 来 主 义送去主义(媚外)立破立:新人孱头消极逃避废物全盘接受存放或利用(鸦片与部分烟具)使用(鱼翅与部分鸦片)毁灭(烟具与姨太太)占有挑选提出三种方式10、本文主要采用了什么论证方法?1、因果论证2、比喻论证 3、举例论证作者是如何围绕“为什么要拿来主义”进行因果论证的?请概括回答脉络思路闭关主义送去主义拿来主义排外 媚外误国卖国因为所以 因为闭关主义、送去主义都不好,所以只能拿来主义 先讲闭关主义和送去主义,之后再提出拿来主义因果论证体会比喻论证:历史烟尘遗产撷英“新”拿来主义来源于2000年3月28日 03:25 江淮晨报

面对积弱的祖国,六十多年前的鲁迅先生曾大力提倡拿来主义,意在激励国人以“取以精华,弃其糟粕”的态度将外来文化大胆拿来为我所用。

中国六年的足球职业化进程,也是一个全方位接受外来足球文化的过程。但是六年来,少见精妙绝伦的巴西技术,也少见攻守完备的欧洲战术。却见到许多令人瞠目结舌的东西。

屡战屡败的中国足球也很会重新“阐释”拿来主义,也很大胆地将外国足球的东西拿来。这些人“以职业的标准拿钱,以非职业的标准比赛训练(国安教练乔利奇语)”,每年拿着大把大把的票子不仅脸不红心不跳,而且依然心安理得地干着糟踏中国足球的龌龃之事。令人心寒的是,六年来,中国球员所干出的有违体育道德精神的事已不是极个别的个人行为了,大有愈演愈烈之势,这次深圳平安队的“六人夜不归宿事件”很能证明“新”拿来主义在中国足坛已占有相当规模的市场。

鲁迅先生若是黄泉有知,不知对其后辈的所做所为会作何感想? 中国足球队又输了,先输日本,再输韩国,输给了同属东亚文明,而在现代化过程中成绩远远好于我们的两个邻居。我时常在想,中国足球的多舛命运与我们160余年的现代化进程是何等相似,为学巴西还是学欧洲拉丁派争论,直到今天惊呼日本队为我们找到了正确的发展方向,不正与当年的“以X为师”的争执直到最后大举留学东洋相仿佛?

这种相似是否也意味着什么,是否意味着我们民族百余年来的苦难与我们的知识活动,尤其是与学习或拿来有关?我的一个朋友曾经不无愤慨地说:“中华民族确实不是优秀民族,一个搞现代化搞了150年还没有成功的民族怎么能算得上优秀民族?”话虽愤激,但相比东邻,能无愧乎?

正如在足球上我们喜欢争论哪种“风格”适合国情一样,在现代化进程中我们也热衷于“哪种”道路适合的问题,可我们似乎从来没有仔细研究过东邻是如何学习或拿来的,以及这是否可能正是两国,在包括足球在内的现代事物的学习上存在差距的原因。姨太太、烟枪与中国足球的“拿来主义” 在有关外来事物的态度上,大家其实都在某种程度上赞同“拿来主义”,也都在不同程度上希望“取其精华,去其糟粕”,但是如何“拿来”和“取去”,无疑仍有分歧的存在。鲁迅有言,鼓励大家“运用眼光,自己来拿”,但似乎他忽略了一个问题,即眼光是否存在或眼光的正确性如何保证的问题,毕竟,对外来知识的认识和判断,不象烟枪和姨太太那样可以一目了然。

事实上,在关于西方现代知识进入中国的问题上,一直存在着两种不同的拿来主义思路,一种思路是用事先就存在的眼光有目的地拿来,这应是鲁迅和毛泽东式“拿来主义”的本义,姑且名为“先选择后引入”;另一种思路则不妨称之为“先引入后选择”,即对于外来知识不加事先选择,先引入再说,这大概更近于日本的路数,因为早在上个世纪,他们就号称凡在西方有所建树或有新意的书,三月后必有日文译本。这里不是讨论两种思路谁对谁错的地方,尽管我无疑是倾向于后一种思路。 也许哈耶克这段话有助于我们对这一问题的看法:“历史学家通过某种建构或解释的行动……在某些方面,诸如语言学、经济体制和法律团体等问题,当我们处理它们时,这些事物的结构非常复杂,如果没有精细技术的帮助,就不再可能在没有错误和造成矛盾的危险下将它们重建起来。”“历史学家……在关系不太复杂的领域,他的本能可能引导他走向正确。当他转向诸如语言、法律或经济学等比较复杂的现象,并仍然不屑于利用理论家为他制造的模型时,他几乎注定会失败。”(《个人主义与经济秩序》)

哈耶克或许仅仅是在说历史学家,但在我的理解,曾国藩、康有为、孙中山……这一长串可以一直排到今天也包括你我的整个名单,在面对西方复杂的工商、金融、学术甚至仅仅是足球时的窘迫,其实不正表示了仅仅依靠常识和本能的窘迫,并且也近乎宣告了鲁迅式拿来主义的某种局限? 我以为,对于中国这样的后发现代化国家而言,主要来自于西方的现代性知识是不能被事先划分为“糟粕”和“精华”的,因为很难设想一个有待现代化的前现代社会中人,能够事先获得对于现代性知识的正确的判断和选择标准,相反,我们只有在尽最大可能地引入西方现代性知识的基础上,才可能开始形成自己对于西方现代性知识的判断和选择标准。

然而,可以肯定地说,鲁迅式拿来主义是本世纪后半部分我们对待西方现代性知识进入的主流态度,并支配着我们的实践行为,而另一路径的拿来主义却从未被认真地看待过。大名鼎鼎的商务版“汉译世界学术名著丛书”,但凡是或者自居是知识分子的,大概没有不读上两本的,从中获益,应该不在话下。然而,这套“致力于翻译出版马克思主义诞生以前的古典学术著作,同时适当介绍当代具有定评的各派代表作品”的丛书,以“每年刊行五十种”的速度,是否可能以及如果可能又到底在多大程度上反映了西方学术的原貌,所谓“定评”的标准何在,在我看来,是检验鲁迅式拿来主义成果的一个标志。但很遗憾的是,我不认为这套享有大名的丛书的成果值得欢呼。 由于兴趣所在,我对“汉译世界学术名著丛书”丛书的绿色部分(政治)更感兴趣,可以说几乎全部披阅一过,而越是读到后来,关于上述两种拿来主义之对错的困惑就越是强烈,而对于“汉译世界学术名著丛书”至少在绿色部分是否名实相符就越是怀疑:首先,是其远远未能反映西方学术之原貌,随便举一例,以泰戈尔的《民族主义》入此丛书,即属不伦不类,盖泰氏既非西方,也非学术。而既然民族主义为近世主要社会思想之一,断不应该以此薄本抵充就足够。

其次,是所谓“定评”云云,难晓其义。一般理解,对政治思想有承启作用者,方称得上“定评”,比如霍布斯的《利维坦》,而如《温斯坦莱选集》、《雪莱政治论文选》等,却难以称得上政治学和政治哲学史上有“定评”的著作。 相反,不少可以入选的作品,却未曾入选或姗姗来迟得让人难以理解,比如我久购未得的洛克《政府论》下篇,又比如杰弗逊。这一困惑伴我良久,并且我相信,商务印书馆如此编选,应该不是学力和眼界的原因。

不过,我在阅读过程中发现了一个有趣的现象,或许可以对此有所解释:即似乎存在着一个比例,在社会主义-个人主义、理性主义-经验主义、社会民主-自由主义民主……之间,前一知识谱系的出版物远远多于后一知识谱系的出版物(为怕记忆有误,我特意到商务印书馆的网站检索了一下1981~2000年的出版目录,结果是进一步强化了我的感觉,有兴趣的读者也可以前往)。

在我的理解,这应该与沿笛卡儿(甚至可以上溯柏拉图)——卢梭——黑格尔的这一知识谱系与马克思主义的亲和性,和沿休谟——洛克——康德(包括其后继如韦伯)这一知识谱系与马克思主义的抵触有关。而如果这一解释确实成立的话,则它依然表明我们在西方现代性知识的进入上的既定思路——先选择后进入的鲁迅式拿来主义,只不过在这里,某种意识形态取代了常识成为了选择的标准。

(来源于2001年01月04日11:31 新浪体育沙龙网友)

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》