浙江省余姚五中(“同舟”联盟)2012-2013学年高一上学期期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 浙江省余姚五中(“同舟”联盟)2012-2013学年高一上学期期中考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-11-22 08:06:18 | ||

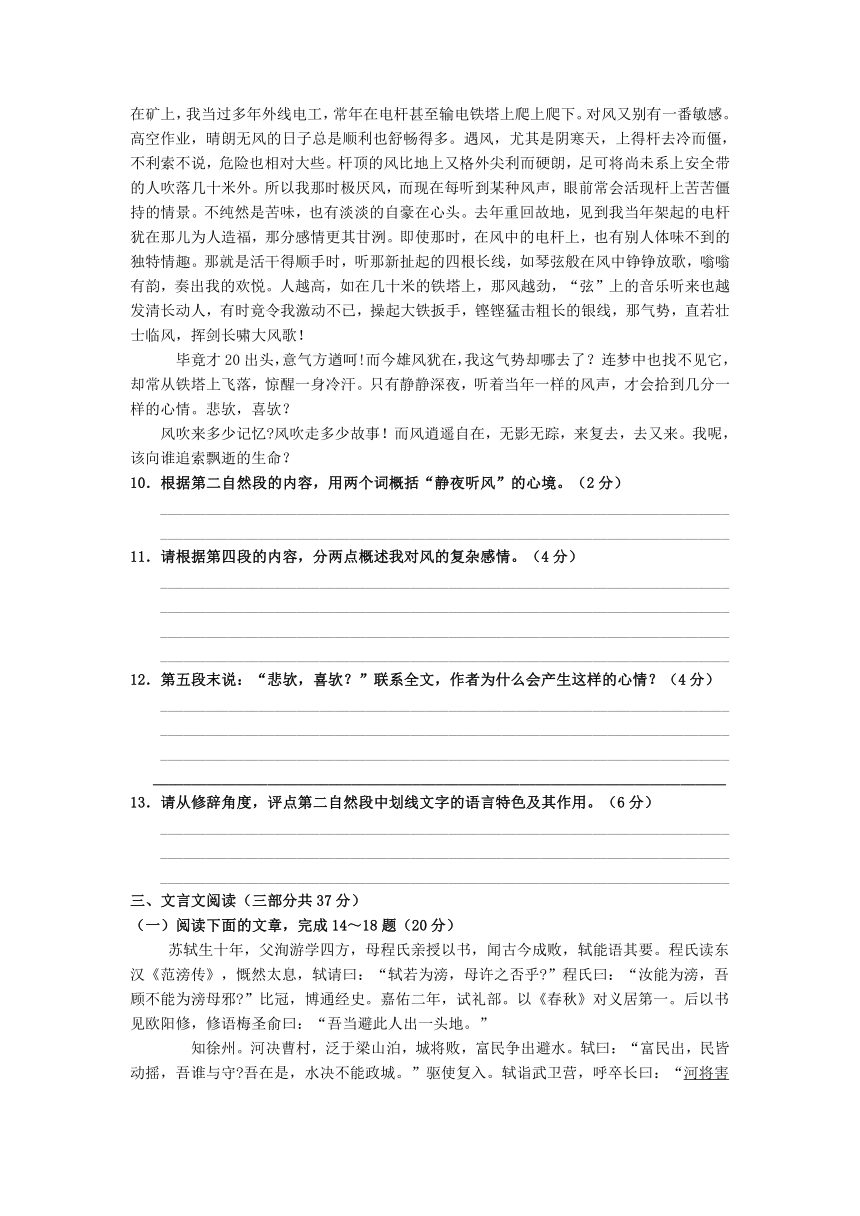

图片预览

文档简介

“同舟”2012学年第一学期期中联考试卷

高一语文试卷

一、语言文字运用(1-4题每题3分,第5题2分,第6题4分,共18分)

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是( )

A.灰烬(jìn) 遒劲(qiú) 怪癖(pì) 按捺不住(nài)

B.句读(dòu) 慰藉(jiè) 饿殍(piǎo) 铩羽而归(shā)

C.静谧(mì) 矫饰(jiǎo) 翘首(qiào) 悄无声息(qiāo)

D.诳语(kuáng) 愀然(qiǎo) 瘴气(zhāng) 什刹海(shā)

2.下列句子中没有错别字的一句是( )

A.中国人历来讲究礼上往来,于是每逢年节便有“礼”往来穿梭,甚至发生“礼”游一圈终又回到起点的怪事。

B.辛勤的汗水、不懈的努力、数十年如一日的耕耘,铺就了李欣通往成功的道路,如同水道渠成,瓜熟蒂落。

C.在哲学漫漫的长途上,康德仿佛是一片宁静的湖,因为浩瀚,所以既使有翻卷不已的波澜也被人们忽略了。

D.没有了愚公移山的大气、精卫填海的执著、夸父逐日的热烈和嫦娥奔月的飘逸,故少儿时所读的神话不再。

3. 下列各句中,加点的词语使用恰当的一项是( )

A. 尊严就是最能使人高尚起来、使他的活动和他的一切努力具有崇高品质的东西,就是使他无可厚非、受到众人钦佩并高出于众人之上的东西。

B.由于对AC米兰队缺乏足够的了解,加上双方实力悬殊,中国足球队此次出征意大利虽然作了充分的准备,最后还是铩羽而归。

C. 在学习的道路上是没有捷径可寻的,要有一股韧劲。如果遇到一点困难就畏缩不前,功败垂成,是不会有什么成就的。

D. 其实,在这“两代的矛盾”中,许多做父母的“错”,都依然出身于爱……虽然是自以为是的爱。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.中国网通在“优质服务年”活动中,从客户利益为出发点,全面向社会提供了装、移、修机的入户预约服务。

B.科学技术直接影响着人们的生活,以网络技术为重要支撑的“知识经济”革命,不但加速了社会文明的进步,而且极大地改变了我们的生产、生活方式。

C.教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越多地取决于劳动者素质的提高,取决于各类人才培养的质量和数量。

D.我吃惊地发现,每个人留在纸上的物件,万千气象,绝不雷同,有些简直让人瞠目结舌。

5、下列这段文字正确的排列顺序应该是 (2分)

当樱花,得宠得像无以复加的贵妃最美丽的脸,倾国倾城的时候, , 。 , , , ,喝醉了,脸红起来。一红,红到脖颈,红得透明,红得不敢照镜子,红得自己也变成“醉酒”的杨贵妃了。

①但樱花谢了以后

②所有的工作仅仅是站在后面陪同

③枫叶不胜杯酌

④在秋霜更浓、秋月更白的明月之夜,大山便天天向枫叶劝酒

⑤枫叶还像一个侍从

⑥经过夏天的历练

6.温家宝总理曾化用吴敬梓的对联“读书好,耕田好,学好便好;创业难,守业难,知难不难”巧答记者。

根据你的生活体验,从寓意角度写出对这副对联的理解(至少两点)。(4分)

二、现代文阅读(两部分共25分)

(一)阅渎下面的文字,完成7—9题(9分)

古琴,蕴含着丰富而深刻的文化内涵,千百年来一直是中国古代文人、士大夫手中爱不释手的器物。特殊的身份使得琴乐在整个中国音乐结构中属于具有高度文化属性的一种音乐形式。“和雅”、“清淡”是琴乐标榜和追求的审美情趣,“味外之旨、韵外之致、弦外之音”是琴乐深远意境的精髓所在。

古琴的韵味是虚静高雅的,要达到这样的意境,则要求弹琴者必须将外在环境与平和闲适的内在心境合而为一,只有这样,才能达到琴曲中追求的心物相和、人琴合一的艺术境界。在这一方面,伯牙的经历可称为后世的典范。传说,伯牙曾跟随成连学琴,虽用功勤奋,但终难达到神情专一的境界。于是成连带领伯牙来到蓬莱仙境,自己划桨而去。伯牙左等右盼,始终不见成连先生回来。此时,四周一片寂静,只听到海浪汹涌澎湃地拍打着岩石,发出崖崩谷裂的涛声;天空群鸟悲鸣,久久回荡。

见此情景,伯牙不禁触动心弦,于是拿出古琴,弹唱起来。他终于明白成连先生正是要他体会这种天人交融的意境,来转移他的性情。后来,伯牙果真成为天下鼓琴高手。

琴者,禁也。作为“圣人之器”的琴,演奏时自然有其独特而严格的规范。《红楼梦》第八十六回,贾宝玉得知林黛玉会弹琴时,便要妹妹为自己演奏一曲。林黛玉这时讲到:“若要抚琴,必择静室高斋,或在层楼的上头,在石林的里面,或是山巅上,或是水涯上。再遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想。”又说:“若必要抚琴,先须衣冠整齐,或鹤氅,或深衣,要如古人的像表,那才能称圣人之器,然后盥了手,焚上香。”

在中国众多的音乐形式中,古琴集儒道两家思想精髓于一身。

儒家主张入世哲学,重视人生的现实问题,强调艺术对人伦的教化作用。儒家所提倡的音乐讲究中正平和,不追求声音华美富丽的外在效果。“琴者,禁也。禁止于邪,以正人心。”古琴首当其冲地担负起禁止淫邪、端正人心的道德责任。唐代薛易简在《琴诀》中讲:“琴为之乐,可以观风教,可以摄心魄,可以辨喜怒,可以悦情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗,可以格鬼神,此琴之善者也。”

道家崇尚自然,强调无为和逍遥,反对人们强加于自然的各种行为。道家最理想的音乐应该是“大音希声”、“至乐无乐”的境界。庄子进一步将音乐分成“天籁”、“地籁”与“人籁”三类,认为只有“天籁”才是音乐的最高层面,其根本也是提倡自然天成,反对人工雕琢的音乐。

这些思想深深影响了以后的琴人。陶渊明的琴桌上常年摆着一张琴,既无弦也无徽。每当他酒酣耳热、兴致盎然时,总要在琴上按一曲。李白有诗写道:“大音自成曲,但奏无弦琴。”从中我们不难悟出道家思想对琴乐的渗透与融合。

7. 下列关于“古琴”的表述,错误的一项是(3分)

A.古琴是中国古代文人、士大夫爱不释手的器物,集儒道两家的思想精髓于一身。

B.琴乐追求“和雅”“清淡”的审美情趣,追求“味外之旨、韵外之致、弦外之音”的深远意境。

C.古琴要担负起禁止淫邪、端正人心的道德责任。林黛玉关于弹琴要求的言论诠释了这一点。

D.古琴虚静高雅的韵味要求弹琴者必须将外在环境与平和闲适的内在心境合而为一。

8. 下列表述符合原文意思的一项是(3分)

A. 伯牙在蓬莱仙境,心弦被触动,便拿出古琴,弹奏起来。他意识到古琴演奏应达到天、人、琴合一的意境。

B. 儒家入世的哲学主张,使弹琴者在演奏时自然有其独特而严格的规范,《琴诀》阐发的正是这一点。

C. 道家思想对琴乐的渗透与融合是古琴“清淡”审美情趣形成的原因,作者引用李白的诗句,增强了说服力。

D.文章依次阐述了琴乐的审美情趣和深远意境,古琴的韵味和演奏时应有的规范,古琴对儒家和道家的巨大影响。

9. 结尾为什么说从李白的诗中“不难悟出道家思想对琴乐的渗透与融合”?(3分)

(二)阅读下面的文字,完成10~13题(16分)

静夜听风

姜琍敏

静夜听雨,仅仅这几个字,就赋予我们多少诗意!最是那温馨的春夜,淅淅沥沥的细雨,抚着恬怡的春梦、绿肥红瘦的江南,是何等美妙意境?

?静夜听风可就大不同了。如果说前者宛如丝竹悠悠、清泉淙淙,后者则浑似江河破堤、大漠飞沙。尤其是无雨的冬夜,听虎啸龙吟般朔风动地而来,门窗劈啪,雨蓬呻吟,耳畔嗖嗖如有利箭飞掠,心头瑟缩似万马狂踏,落英狼籍。那心境,无论如何是找不到一丝美感来的。何况晚来的风总给人以凄凉的暗示,静夜的喧嚣声不免让人心惊肉跳。所以,我们难听到对夜风的欣赏或讴歌。尤其是不眠的长夜或病痛的僵卧中,听萧萧风过,黯淡的心境更如夏日雷雨将骤,飞沙走石,天昏地暗。?

?当然,也有例外的人。诸如我,每于无眠之夜听风,便别有一番滋味在心头。风似乎会吹开记忆之门,听不同的风声,如同听到久远而淡忘的歌声,会将不同的往事纷纷乱乱地勾陈于眼前,牵起种种沉溺的情愫,有时竟也因之温情绵绵甚或慷慨激昂。因为我与风,曾有过一段特殊的因缘。

?早年我下放煤矿,矿在太湖之中。按月休假。而休假前夜,总特别关注风情。因为交通全靠班轮,遇有6~7级风便要停航。夜来无风,睡眠便稳,有风则忧不能行,常至不寐。而假毕前夜,心情又正相反,夜风越大越是窃喜,为可在家多呆一日也。由是对风的感情忽喜忽憎,可谓自私无理,却又大可理解。这也是矿上大多数人的一般心态,算是一种特色。在矿上,我当过多年外线电工,常年在电杆甚至输电铁塔上爬上爬下。对风又别有一番敏感。高空作业,晴朗无风的日子总是顺利也舒畅得多。遇风,尤其是阴寒天,上得杆去冷而僵,不利索不说,危险也相对大些。杆顶的风比地上又格外尖利而硬朗,足可将尚未系上安全带的人吹落几十米外。所以我那时极厌风,而现在每听到某种风声,眼前常会活现杆上苦苦僵持的情景。不纯然是苦味,也有淡淡的自豪在心头。去年重回故地,见到我当年架起的电杆犹在那儿为人造福,那分感情更其甘洌。即使那时,在风中的电杆上,也有别人体味不到的独特情趣。那就是活干得顺手时,听那新扯起的四根长线,如琴弦般在风中铮铮放歌,嗡嗡有韵,奏出我的欢悦。人越高,如在几十米的铁塔上,那风越劲,“弦”上的音乐听来也越发清长动人,有时竟令我激动不已,操起大铁扳手,铿铿猛击粗长的银线,那气势,直若壮士临风,挥剑长啸大风歌!

?毕竟才20出头,意气方遒呵!而今雄风犹在,我这气势却哪去了?连梦中也找不见它,却常从铁塔上飞落,惊醒一身冷汗。只有静静深夜,听着当年一样的风声,才会拾到几分一样的心情。悲欤,喜欤?

风吹来多少记忆?风吹走多少故事!而风逍遥自在,无影无踪,来复去,去又来。我呢,该向谁追索飘逝的生命?

10.根据第二自然段的内容,用两个词概括“静夜听风”的心境。(2分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.请根据第四段的内容,分两点概述我对风的复杂感情。(4分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.第五段末说:“悲欤,喜欤?”联系全文,作者为什么会产生这样的心情?(4分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13.请从修辞角度,评点第二自然段中划线文字的语言特色及其作用。(6分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

三、文言文阅读(三部分共37分)

(一)阅读下面的文章,完成14~18题(20分)

苏轼生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,轼能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”比冠,博通经史。嘉佑二年,试礼部。以《春秋》对义居第一。后以书见欧阳修,修语梅圣俞曰:“吾当避此人出一头地。”

??? 知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能政城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”雨日夜不止,轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

??? 过金陵,见王安石,曰:“大兵大狱,汉、唐灭亡之兆。祖宗以仁厚治天下,正欲革此。今西方用兵,连年不解,东南数起大狱,公独无一言以救之乎?”安石曰:“二事皆吕惠卿启之,安石在外,安敢言?”轼曰:“在朝则言,在外则不言,事君之常礼耳。上所以待公者非常礼,公所以待上者,岂可以常礼乎?”安石厉声曰:“安石须说。”又曰:“出在安石口,入在子瞻耳。”又曰:“人须是知行一不义杀一不辜得天下弗为乃可。”轼戏曰:“今之君子,争减半年磨勘①,虽杀人亦为之。”安石笑而不言。

??? 仁宗初读轼、辙制策,退而喜曰:“朕今日为子孙得两宰相矣。”神宗尤爱其文,宫中读之,膳进忘食,称为天下奇才。而卒不得大用。

??????????????????? ???????????????????????????????(选自《宋史?苏轼列传》)

14.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(2分)

A.比冠,博通经史???????????? ?比:等到

B.知徐州 知:主持,管理

C.轼庐于其上,过家不入??????? 庐:建房

D.大兵大狱,汉、唐灭亡之兆??? 狱:监狱

15.下列句中加点字意义和用法相同的一项是(2分)

A. 慨然太息 何为其然也

B. 吾在是,水决不能政城 是造物者之无尽藏也

C. 祖宗以仁厚治天下 作《师说》以贻之

D. 博通经史?? 六艺经传皆通习之

16.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(2分)

A.苏轼从小就以东汉范滂为榜样,母亲赞许他的志向,并说儿子你能做范滂那样的人,母亲我也能像范母一样。

B.苏轼在徐州当政期间,遇到水灾,他身先士卒,发动城里的富人和禁军一起修筑城墙,最后徐州城得以保全。

C.路过金陵,苏轼劝王安石面对国家危险的政治局势要勇于向皇上进言,两人针砭官场现状,相谈甚欢。

D.苏轼才学受到欧阳修称颂,文章得到宋仁宗、宋神宗夸赞,可惜他最终没有得到重用。

17、用“/”给文中画线的部分断句。(3分)

人 须 是 知 行 一 不 义 杀 一 不 辜 得 天 下 弗 为 乃 可

18.把文中画横线及课文中的句子翻译成现代汉语。(11分)

(1) 河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。(3分)

(2) 上所以待公者非常礼,公所以待上者, 岂可以常礼乎?(3分)

(3)此非孟德之困于周郎者乎?(2分)

(4)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。(3分)

(二)阅读下面诗歌,完成19~20题(7分)

日暮①

杜甫

牛羊下来久,各已闭柴门。风月自清夜,江山非故园。

石泉流暗壁,草露滴秋根。头白灯明里,何须花烬②繁。

【注】:①大历二年(767)秋,晚年杜甫流寓夔州(重庆奉节),写下了这首诗。

②花烬:灯芯结花,民俗中有“预报喜兆”之意。

19.诗中第一、第二句描绘了一幅怎样的图景?(3分)

20.在全诗中,杜甫表达了自己怎样的复杂情感?(4分)

(三)课内填空

21. 补写出下列名句名篇中的空缺部分。(每格1分,共10分)

①携来百侣曾游, 。

②故木受绳则直, ,君子博学而日参省乎己, 。

③______________________,____________________。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

④余音袅袅,不绝如缕;舞幽壑之潜蛟,____________________。

⑤哀吾生之须臾,羡长江之无穷。___________________,___________________。

⑥ __________ ,而未尝往也;盈虚者如彼, ____________ 。

四、作文(40分)

22.阅读下面的材料,按照要求作文。

如果一个孩子生活在恐惧中,那么他就学会了忧虑;如果一个孩子生活在讽刺中,那么他就学会了自卑;如果一个孩子生活在鼓励中,那么他就学会了自信;如果一个孩子生活在真诚中,那么他就学会了头脑平静地生活。

请你以“我生活在??????? 中”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①可以从所给材料中选择一个加点的词,也可以另外选择一个更适合你自身情况的词,填在横线上;②立意自定,文体不限;③字迹清楚,标点使用规范正确;④不得抄袭。

命题学校:余姚五学

审稿学校:明港中学

“同舟”2012学年第一学期期中联考参考答案及评分标准

高一语文

1、B 2、D 3、B 4、D 5、⑤②①⑥④③

6、①无论做什么事,学好才是根本,行行能出状元;②难与不难是辨证的,若能知难而上,谨慎为之,则能化难为不难。(每点2分)

7、C林黛玉的言论诠释了作为“圣人之器”的琴,演奏时自然就有其独特而严格的规范,对应第三自然段

8、A(B琴,圣人之器也,对弹奏有规范性要求;而《琴诀》的引用是为了说明“古琴”担负起的道德责任。C作者引用李白的诗句,是为了印证“这些思想深深影响了以后的琴人。”D应为儒道思想对古琴的影响。)

9、它们都崇尚自然,强调无为和逍遥,追求“至乐无乐”的境界。

10. 凄凉(黯淡)、惊恐。

评分标准: 答对“凄凉”或“黯淡”,得1分,答对“惊恐”,得1分。

11.①休假前后的风,常使“我”的感情忽喜忽憎。(2分) ②野外作业时的风,既让“我”苦恼、厌恶,又让“我”欢悦、自豪(激动)。(2分)

12.因为现今的“我”失却当年的意气和豪情,因此感到悲。因为现今的“我”不用再经受当年那种忽忧忽喜的悲苦,因此感到喜。(意思对即可,每点各2分)

13.①运用比喻手法,具体、形象地写出了“静夜听雨”与“静夜听风”的迥乎不同。 ②运用了对比手法,突出了“静夜听风”与“静夜听雨”的迥乎不同。 ③运用了比拟手法,形象地写出了听雨时的心境。 (答对修辞手法得1分,须点出修辞手法在文句中的具体运用,答对其作用意思的得1分。)

14、D (名作动,实施刑罚)

15、B (B同为代词,这;A形容词词尾,……的样子/代词,这样;C介词,用/目的连词,来;D动词,通晓/副词,普遍)

16、B (未发动城里的富人和禁军一起修筑城墙)

17、人须是知行一不义,杀一不辜,得天下弗为,乃可。

18.(1)河水将要毁坏城墙,情势危急了,即使是禁军也暂且替我竭尽全力(抗洪)。

?? (2)皇帝用来对待您的是非同寻常的礼数,您用来对待皇上的,难道可以是寻常礼数吗?

(3)(4)略

参考译文:

苏轼十岁时,父亲苏洵到四方游历求学,母亲程氏亲自教他读书。听有关古今成败的事,苏轼都能马上说出它们的要点。程氏读东汉《范滂传》,发出长长的叹息。苏轼问道:我如果做范滂,母亲会应允吗?程氏说:你都能做范滂,我反而不能做范滂的母亲了么?”等到二十岁的时候(行冠礼的年龄),苏轼对经典和史籍都很精通了

苏轼(到徐州赴任),有洪水决堤要淹没曹村,在梁山伯上泛滥,就要溢出南清河。水汇集在城下,涨水时不时地会泄入城中,城市就要败了,富民们争着要逃出城避水。苏轼说:富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只要我在,水就绝不会冲了城。将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,将卒长呼出说:河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军也要为我尽力。卒长说:太守尚且不逃走,我们这些小人一定效命于您。于是率领众人拿着畚锸出城,从东南方向筑起长堤,首起戏马台,一直到城门口。雨日夜不停的下,但城却没有沉。苏轼住在那上面,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方,士兵们全都出了城。做了木岸,以防洪水再至,朝廷很赞赏他。

苏轼路过金陵(今南京),拜见王安石,说:“大兴战争和刑罚,是汉、唐两朝灭亡的征兆。祖宗先帝用仁厚治理天下,正打算改革这些事。如今西边正在打仗,多年都不见停战,东南地区发生多起重大犯罪事件,您就不说一个字来解决这种局面吗”王安石曰:“这两件事都是吕惠卿引起的,我不在朝为官,怎么敢去进言?”苏轼说:“在朝做官就进言,不在朝做官就不进言,这是侍奉皇帝的常理。皇上不按一般礼节对待您,您对待皇上,怎么也可以用一般的礼节呢?”王安石大声说:“那我必须得要进言了。”又说:“今天这些话从我的最里说出来,从你的耳朵听进去(意思是不要外传,保密)。”又说:“人一定要明白每一个不正确的行为,处死的每一个人都不是无辜的,直到天下人都不做(错误的事),才可以。”苏轼开玩笑说:“现在的当官的,都为了争取减少半年的磨勘(相当于磨合、试用期)时间,就算杀人也敢了。”王安石笑笑没有回答。

宋仁宗初次读到苏轼,苏辙的制政方略,下来后非常高兴,说:我今天为子孙寻到了两位可作宰相的谋士,宋神宗更是喜爱他们的文章,在宫中不断品读他们的文章,常常专研得忘了进食,称他们为天下奇才。然而他们(苏轼,苏辙)最后却没有得到重用。

19、描绘了一幅牛羊归来、柴门深闭,寂静、冷清的山村日暮图景。(点明景物1分,说明特点1分,总结性的词语1分)

20、杜甫在诗中表达了自己怀念故乡,思乡恋亲之情,以及人至迟暮,济世渺茫的悲凉之感。(点出“思乡”2分,点出“迟暮”2分)

21、略

高一语文试卷

一、语言文字运用(1-4题每题3分,第5题2分,第6题4分,共18分)

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是( )

A.灰烬(jìn) 遒劲(qiú) 怪癖(pì) 按捺不住(nài)

B.句读(dòu) 慰藉(jiè) 饿殍(piǎo) 铩羽而归(shā)

C.静谧(mì) 矫饰(jiǎo) 翘首(qiào) 悄无声息(qiāo)

D.诳语(kuáng) 愀然(qiǎo) 瘴气(zhāng) 什刹海(shā)

2.下列句子中没有错别字的一句是( )

A.中国人历来讲究礼上往来,于是每逢年节便有“礼”往来穿梭,甚至发生“礼”游一圈终又回到起点的怪事。

B.辛勤的汗水、不懈的努力、数十年如一日的耕耘,铺就了李欣通往成功的道路,如同水道渠成,瓜熟蒂落。

C.在哲学漫漫的长途上,康德仿佛是一片宁静的湖,因为浩瀚,所以既使有翻卷不已的波澜也被人们忽略了。

D.没有了愚公移山的大气、精卫填海的执著、夸父逐日的热烈和嫦娥奔月的飘逸,故少儿时所读的神话不再。

3. 下列各句中,加点的词语使用恰当的一项是( )

A. 尊严就是最能使人高尚起来、使他的活动和他的一切努力具有崇高品质的东西,就是使他无可厚非、受到众人钦佩并高出于众人之上的东西。

B.由于对AC米兰队缺乏足够的了解,加上双方实力悬殊,中国足球队此次出征意大利虽然作了充分的准备,最后还是铩羽而归。

C. 在学习的道路上是没有捷径可寻的,要有一股韧劲。如果遇到一点困难就畏缩不前,功败垂成,是不会有什么成就的。

D. 其实,在这“两代的矛盾”中,许多做父母的“错”,都依然出身于爱……虽然是自以为是的爱。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.中国网通在“优质服务年”活动中,从客户利益为出发点,全面向社会提供了装、移、修机的入户预约服务。

B.科学技术直接影响着人们的生活,以网络技术为重要支撑的“知识经济”革命,不但加速了社会文明的进步,而且极大地改变了我们的生产、生活方式。

C.教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越多地取决于劳动者素质的提高,取决于各类人才培养的质量和数量。

D.我吃惊地发现,每个人留在纸上的物件,万千气象,绝不雷同,有些简直让人瞠目结舌。

5、下列这段文字正确的排列顺序应该是 (2分)

当樱花,得宠得像无以复加的贵妃最美丽的脸,倾国倾城的时候, , 。 , , , ,喝醉了,脸红起来。一红,红到脖颈,红得透明,红得不敢照镜子,红得自己也变成“醉酒”的杨贵妃了。

①但樱花谢了以后

②所有的工作仅仅是站在后面陪同

③枫叶不胜杯酌

④在秋霜更浓、秋月更白的明月之夜,大山便天天向枫叶劝酒

⑤枫叶还像一个侍从

⑥经过夏天的历练

6.温家宝总理曾化用吴敬梓的对联“读书好,耕田好,学好便好;创业难,守业难,知难不难”巧答记者。

根据你的生活体验,从寓意角度写出对这副对联的理解(至少两点)。(4分)

二、现代文阅读(两部分共25分)

(一)阅渎下面的文字,完成7—9题(9分)

古琴,蕴含着丰富而深刻的文化内涵,千百年来一直是中国古代文人、士大夫手中爱不释手的器物。特殊的身份使得琴乐在整个中国音乐结构中属于具有高度文化属性的一种音乐形式。“和雅”、“清淡”是琴乐标榜和追求的审美情趣,“味外之旨、韵外之致、弦外之音”是琴乐深远意境的精髓所在。

古琴的韵味是虚静高雅的,要达到这样的意境,则要求弹琴者必须将外在环境与平和闲适的内在心境合而为一,只有这样,才能达到琴曲中追求的心物相和、人琴合一的艺术境界。在这一方面,伯牙的经历可称为后世的典范。传说,伯牙曾跟随成连学琴,虽用功勤奋,但终难达到神情专一的境界。于是成连带领伯牙来到蓬莱仙境,自己划桨而去。伯牙左等右盼,始终不见成连先生回来。此时,四周一片寂静,只听到海浪汹涌澎湃地拍打着岩石,发出崖崩谷裂的涛声;天空群鸟悲鸣,久久回荡。

见此情景,伯牙不禁触动心弦,于是拿出古琴,弹唱起来。他终于明白成连先生正是要他体会这种天人交融的意境,来转移他的性情。后来,伯牙果真成为天下鼓琴高手。

琴者,禁也。作为“圣人之器”的琴,演奏时自然有其独特而严格的规范。《红楼梦》第八十六回,贾宝玉得知林黛玉会弹琴时,便要妹妹为自己演奏一曲。林黛玉这时讲到:“若要抚琴,必择静室高斋,或在层楼的上头,在石林的里面,或是山巅上,或是水涯上。再遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想。”又说:“若必要抚琴,先须衣冠整齐,或鹤氅,或深衣,要如古人的像表,那才能称圣人之器,然后盥了手,焚上香。”

在中国众多的音乐形式中,古琴集儒道两家思想精髓于一身。

儒家主张入世哲学,重视人生的现实问题,强调艺术对人伦的教化作用。儒家所提倡的音乐讲究中正平和,不追求声音华美富丽的外在效果。“琴者,禁也。禁止于邪,以正人心。”古琴首当其冲地担负起禁止淫邪、端正人心的道德责任。唐代薛易简在《琴诀》中讲:“琴为之乐,可以观风教,可以摄心魄,可以辨喜怒,可以悦情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗,可以格鬼神,此琴之善者也。”

道家崇尚自然,强调无为和逍遥,反对人们强加于自然的各种行为。道家最理想的音乐应该是“大音希声”、“至乐无乐”的境界。庄子进一步将音乐分成“天籁”、“地籁”与“人籁”三类,认为只有“天籁”才是音乐的最高层面,其根本也是提倡自然天成,反对人工雕琢的音乐。

这些思想深深影响了以后的琴人。陶渊明的琴桌上常年摆着一张琴,既无弦也无徽。每当他酒酣耳热、兴致盎然时,总要在琴上按一曲。李白有诗写道:“大音自成曲,但奏无弦琴。”从中我们不难悟出道家思想对琴乐的渗透与融合。

7. 下列关于“古琴”的表述,错误的一项是(3分)

A.古琴是中国古代文人、士大夫爱不释手的器物,集儒道两家的思想精髓于一身。

B.琴乐追求“和雅”“清淡”的审美情趣,追求“味外之旨、韵外之致、弦外之音”的深远意境。

C.古琴要担负起禁止淫邪、端正人心的道德责任。林黛玉关于弹琴要求的言论诠释了这一点。

D.古琴虚静高雅的韵味要求弹琴者必须将外在环境与平和闲适的内在心境合而为一。

8. 下列表述符合原文意思的一项是(3分)

A. 伯牙在蓬莱仙境,心弦被触动,便拿出古琴,弹奏起来。他意识到古琴演奏应达到天、人、琴合一的意境。

B. 儒家入世的哲学主张,使弹琴者在演奏时自然有其独特而严格的规范,《琴诀》阐发的正是这一点。

C. 道家思想对琴乐的渗透与融合是古琴“清淡”审美情趣形成的原因,作者引用李白的诗句,增强了说服力。

D.文章依次阐述了琴乐的审美情趣和深远意境,古琴的韵味和演奏时应有的规范,古琴对儒家和道家的巨大影响。

9. 结尾为什么说从李白的诗中“不难悟出道家思想对琴乐的渗透与融合”?(3分)

(二)阅读下面的文字,完成10~13题(16分)

静夜听风

姜琍敏

静夜听雨,仅仅这几个字,就赋予我们多少诗意!最是那温馨的春夜,淅淅沥沥的细雨,抚着恬怡的春梦、绿肥红瘦的江南,是何等美妙意境?

?静夜听风可就大不同了。如果说前者宛如丝竹悠悠、清泉淙淙,后者则浑似江河破堤、大漠飞沙。尤其是无雨的冬夜,听虎啸龙吟般朔风动地而来,门窗劈啪,雨蓬呻吟,耳畔嗖嗖如有利箭飞掠,心头瑟缩似万马狂踏,落英狼籍。那心境,无论如何是找不到一丝美感来的。何况晚来的风总给人以凄凉的暗示,静夜的喧嚣声不免让人心惊肉跳。所以,我们难听到对夜风的欣赏或讴歌。尤其是不眠的长夜或病痛的僵卧中,听萧萧风过,黯淡的心境更如夏日雷雨将骤,飞沙走石,天昏地暗。?

?当然,也有例外的人。诸如我,每于无眠之夜听风,便别有一番滋味在心头。风似乎会吹开记忆之门,听不同的风声,如同听到久远而淡忘的歌声,会将不同的往事纷纷乱乱地勾陈于眼前,牵起种种沉溺的情愫,有时竟也因之温情绵绵甚或慷慨激昂。因为我与风,曾有过一段特殊的因缘。

?早年我下放煤矿,矿在太湖之中。按月休假。而休假前夜,总特别关注风情。因为交通全靠班轮,遇有6~7级风便要停航。夜来无风,睡眠便稳,有风则忧不能行,常至不寐。而假毕前夜,心情又正相反,夜风越大越是窃喜,为可在家多呆一日也。由是对风的感情忽喜忽憎,可谓自私无理,却又大可理解。这也是矿上大多数人的一般心态,算是一种特色。在矿上,我当过多年外线电工,常年在电杆甚至输电铁塔上爬上爬下。对风又别有一番敏感。高空作业,晴朗无风的日子总是顺利也舒畅得多。遇风,尤其是阴寒天,上得杆去冷而僵,不利索不说,危险也相对大些。杆顶的风比地上又格外尖利而硬朗,足可将尚未系上安全带的人吹落几十米外。所以我那时极厌风,而现在每听到某种风声,眼前常会活现杆上苦苦僵持的情景。不纯然是苦味,也有淡淡的自豪在心头。去年重回故地,见到我当年架起的电杆犹在那儿为人造福,那分感情更其甘洌。即使那时,在风中的电杆上,也有别人体味不到的独特情趣。那就是活干得顺手时,听那新扯起的四根长线,如琴弦般在风中铮铮放歌,嗡嗡有韵,奏出我的欢悦。人越高,如在几十米的铁塔上,那风越劲,“弦”上的音乐听来也越发清长动人,有时竟令我激动不已,操起大铁扳手,铿铿猛击粗长的银线,那气势,直若壮士临风,挥剑长啸大风歌!

?毕竟才20出头,意气方遒呵!而今雄风犹在,我这气势却哪去了?连梦中也找不见它,却常从铁塔上飞落,惊醒一身冷汗。只有静静深夜,听着当年一样的风声,才会拾到几分一样的心情。悲欤,喜欤?

风吹来多少记忆?风吹走多少故事!而风逍遥自在,无影无踪,来复去,去又来。我呢,该向谁追索飘逝的生命?

10.根据第二自然段的内容,用两个词概括“静夜听风”的心境。(2分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.请根据第四段的内容,分两点概述我对风的复杂感情。(4分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.第五段末说:“悲欤,喜欤?”联系全文,作者为什么会产生这样的心情?(4分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13.请从修辞角度,评点第二自然段中划线文字的语言特色及其作用。(6分)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

三、文言文阅读(三部分共37分)

(一)阅读下面的文章,完成14~18题(20分)

苏轼生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,轼能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”比冠,博通经史。嘉佑二年,试礼部。以《春秋》对义居第一。后以书见欧阳修,修语梅圣俞曰:“吾当避此人出一头地。”

??? 知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能政城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”雨日夜不止,轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。

??? 过金陵,见王安石,曰:“大兵大狱,汉、唐灭亡之兆。祖宗以仁厚治天下,正欲革此。今西方用兵,连年不解,东南数起大狱,公独无一言以救之乎?”安石曰:“二事皆吕惠卿启之,安石在外,安敢言?”轼曰:“在朝则言,在外则不言,事君之常礼耳。上所以待公者非常礼,公所以待上者,岂可以常礼乎?”安石厉声曰:“安石须说。”又曰:“出在安石口,入在子瞻耳。”又曰:“人须是知行一不义杀一不辜得天下弗为乃可。”轼戏曰:“今之君子,争减半年磨勘①,虽杀人亦为之。”安石笑而不言。

??? 仁宗初读轼、辙制策,退而喜曰:“朕今日为子孙得两宰相矣。”神宗尤爱其文,宫中读之,膳进忘食,称为天下奇才。而卒不得大用。

??????????????????? ???????????????????????????????(选自《宋史?苏轼列传》)

14.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(2分)

A.比冠,博通经史???????????? ?比:等到

B.知徐州 知:主持,管理

C.轼庐于其上,过家不入??????? 庐:建房

D.大兵大狱,汉、唐灭亡之兆??? 狱:监狱

15.下列句中加点字意义和用法相同的一项是(2分)

A. 慨然太息 何为其然也

B. 吾在是,水决不能政城 是造物者之无尽藏也

C. 祖宗以仁厚治天下 作《师说》以贻之

D. 博通经史?? 六艺经传皆通习之

16.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(2分)

A.苏轼从小就以东汉范滂为榜样,母亲赞许他的志向,并说儿子你能做范滂那样的人,母亲我也能像范母一样。

B.苏轼在徐州当政期间,遇到水灾,他身先士卒,发动城里的富人和禁军一起修筑城墙,最后徐州城得以保全。

C.路过金陵,苏轼劝王安石面对国家危险的政治局势要勇于向皇上进言,两人针砭官场现状,相谈甚欢。

D.苏轼才学受到欧阳修称颂,文章得到宋仁宗、宋神宗夸赞,可惜他最终没有得到重用。

17、用“/”给文中画线的部分断句。(3分)

人 须 是 知 行 一 不 义 杀 一 不 辜 得 天 下 弗 为 乃 可

18.把文中画横线及课文中的句子翻译成现代汉语。(11分)

(1) 河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。(3分)

(2) 上所以待公者非常礼,公所以待上者, 岂可以常礼乎?(3分)

(3)此非孟德之困于周郎者乎?(2分)

(4)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。(3分)

(二)阅读下面诗歌,完成19~20题(7分)

日暮①

杜甫

牛羊下来久,各已闭柴门。风月自清夜,江山非故园。

石泉流暗壁,草露滴秋根。头白灯明里,何须花烬②繁。

【注】:①大历二年(767)秋,晚年杜甫流寓夔州(重庆奉节),写下了这首诗。

②花烬:灯芯结花,民俗中有“预报喜兆”之意。

19.诗中第一、第二句描绘了一幅怎样的图景?(3分)

20.在全诗中,杜甫表达了自己怎样的复杂情感?(4分)

(三)课内填空

21. 补写出下列名句名篇中的空缺部分。(每格1分,共10分)

①携来百侣曾游, 。

②故木受绳则直, ,君子博学而日参省乎己, 。

③______________________,____________________。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

④余音袅袅,不绝如缕;舞幽壑之潜蛟,____________________。

⑤哀吾生之须臾,羡长江之无穷。___________________,___________________。

⑥ __________ ,而未尝往也;盈虚者如彼, ____________ 。

四、作文(40分)

22.阅读下面的材料,按照要求作文。

如果一个孩子生活在恐惧中,那么他就学会了忧虑;如果一个孩子生活在讽刺中,那么他就学会了自卑;如果一个孩子生活在鼓励中,那么他就学会了自信;如果一个孩子生活在真诚中,那么他就学会了头脑平静地生活。

请你以“我生活在??????? 中”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:①可以从所给材料中选择一个加点的词,也可以另外选择一个更适合你自身情况的词,填在横线上;②立意自定,文体不限;③字迹清楚,标点使用规范正确;④不得抄袭。

命题学校:余姚五学

审稿学校:明港中学

“同舟”2012学年第一学期期中联考参考答案及评分标准

高一语文

1、B 2、D 3、B 4、D 5、⑤②①⑥④③

6、①无论做什么事,学好才是根本,行行能出状元;②难与不难是辨证的,若能知难而上,谨慎为之,则能化难为不难。(每点2分)

7、C林黛玉的言论诠释了作为“圣人之器”的琴,演奏时自然就有其独特而严格的规范,对应第三自然段

8、A(B琴,圣人之器也,对弹奏有规范性要求;而《琴诀》的引用是为了说明“古琴”担负起的道德责任。C作者引用李白的诗句,是为了印证“这些思想深深影响了以后的琴人。”D应为儒道思想对古琴的影响。)

9、它们都崇尚自然,强调无为和逍遥,追求“至乐无乐”的境界。

10. 凄凉(黯淡)、惊恐。

评分标准: 答对“凄凉”或“黯淡”,得1分,答对“惊恐”,得1分。

11.①休假前后的风,常使“我”的感情忽喜忽憎。(2分) ②野外作业时的风,既让“我”苦恼、厌恶,又让“我”欢悦、自豪(激动)。(2分)

12.因为现今的“我”失却当年的意气和豪情,因此感到悲。因为现今的“我”不用再经受当年那种忽忧忽喜的悲苦,因此感到喜。(意思对即可,每点各2分)

13.①运用比喻手法,具体、形象地写出了“静夜听雨”与“静夜听风”的迥乎不同。 ②运用了对比手法,突出了“静夜听风”与“静夜听雨”的迥乎不同。 ③运用了比拟手法,形象地写出了听雨时的心境。 (答对修辞手法得1分,须点出修辞手法在文句中的具体运用,答对其作用意思的得1分。)

14、D (名作动,实施刑罚)

15、B (B同为代词,这;A形容词词尾,……的样子/代词,这样;C介词,用/目的连词,来;D动词,通晓/副词,普遍)

16、B (未发动城里的富人和禁军一起修筑城墙)

17、人须是知行一不义,杀一不辜,得天下弗为,乃可。

18.(1)河水将要毁坏城墙,情势危急了,即使是禁军也暂且替我竭尽全力(抗洪)。

?? (2)皇帝用来对待您的是非同寻常的礼数,您用来对待皇上的,难道可以是寻常礼数吗?

(3)(4)略

参考译文:

苏轼十岁时,父亲苏洵到四方游历求学,母亲程氏亲自教他读书。听有关古今成败的事,苏轼都能马上说出它们的要点。程氏读东汉《范滂传》,发出长长的叹息。苏轼问道:我如果做范滂,母亲会应允吗?程氏说:你都能做范滂,我反而不能做范滂的母亲了么?”等到二十岁的时候(行冠礼的年龄),苏轼对经典和史籍都很精通了

苏轼(到徐州赴任),有洪水决堤要淹没曹村,在梁山伯上泛滥,就要溢出南清河。水汇集在城下,涨水时不时地会泄入城中,城市就要败了,富民们争着要逃出城避水。苏轼说:富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只要我在,水就绝不会冲了城。将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,将卒长呼出说:河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军也要为我尽力。卒长说:太守尚且不逃走,我们这些小人一定效命于您。于是率领众人拿着畚锸出城,从东南方向筑起长堤,首起戏马台,一直到城门口。雨日夜不停的下,但城却没有沉。苏轼住在那上面,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方,士兵们全都出了城。做了木岸,以防洪水再至,朝廷很赞赏他。

苏轼路过金陵(今南京),拜见王安石,说:“大兴战争和刑罚,是汉、唐两朝灭亡的征兆。祖宗先帝用仁厚治理天下,正打算改革这些事。如今西边正在打仗,多年都不见停战,东南地区发生多起重大犯罪事件,您就不说一个字来解决这种局面吗”王安石曰:“这两件事都是吕惠卿引起的,我不在朝为官,怎么敢去进言?”苏轼说:“在朝做官就进言,不在朝做官就不进言,这是侍奉皇帝的常理。皇上不按一般礼节对待您,您对待皇上,怎么也可以用一般的礼节呢?”王安石大声说:“那我必须得要进言了。”又说:“今天这些话从我的最里说出来,从你的耳朵听进去(意思是不要外传,保密)。”又说:“人一定要明白每一个不正确的行为,处死的每一个人都不是无辜的,直到天下人都不做(错误的事),才可以。”苏轼开玩笑说:“现在的当官的,都为了争取减少半年的磨勘(相当于磨合、试用期)时间,就算杀人也敢了。”王安石笑笑没有回答。

宋仁宗初次读到苏轼,苏辙的制政方略,下来后非常高兴,说:我今天为子孙寻到了两位可作宰相的谋士,宋神宗更是喜爱他们的文章,在宫中不断品读他们的文章,常常专研得忘了进食,称他们为天下奇才。然而他们(苏轼,苏辙)最后却没有得到重用。

19、描绘了一幅牛羊归来、柴门深闭,寂静、冷清的山村日暮图景。(点明景物1分,说明特点1分,总结性的词语1分)

20、杜甫在诗中表达了自己怀念故乡,思乡恋亲之情,以及人至迟暮,济世渺茫的悲凉之感。(点出“思乡”2分,点出“迟暮”2分)

21、略

同课章节目录