鲁人语文选修《唐宋八大家散文选读》:《后赤壁赋》

文档属性

| 名称 | 鲁人语文选修《唐宋八大家散文选读》:《后赤壁赋》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-11-22 09:45:21 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。鲁人语文选修《唐宋八大家散文选读》课件:《后赤壁赋》第1课 后赤壁赋诗海探珠 知能优化演练基础自主学案课堂互动探究美文佳作欣赏第1课

后赤壁赋江城子·密州出猎

[宋]苏 轼

老夫聊发少年狂。左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨。持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。【赏析】 这首词上片写出猎。“老夫聊发少年狂。左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈”。作者一上来就描写了自己人老心不老的英雄豪气;而下三句“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎”则是写为了回报大家倾心追随的深情厚意,亲自为大家作射虎表演,突出了自己的英武有为,也为下片请战做了铺垫。下片则充分抒发了自己杀敌报国的强烈愿望。“酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨”,意思是自己虽然老了,但依旧壮心不已,还可以再立新功;“持节云中,何日遣冯唐?”借用典故,表达自己愿意戍守边疆为国出力的心情;而最后三句“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”是全诗的主旨句,可谓卒章显志,画龙点睛。

【思考】 这首词的上片主要记叙了什么事情?下片主要抒发了什么感情?二者之间有什么关系?

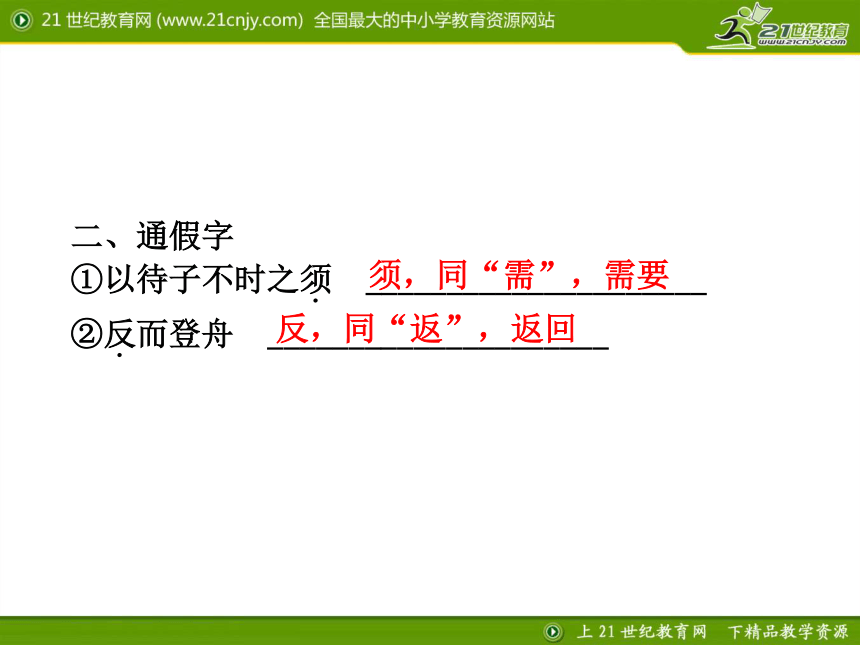

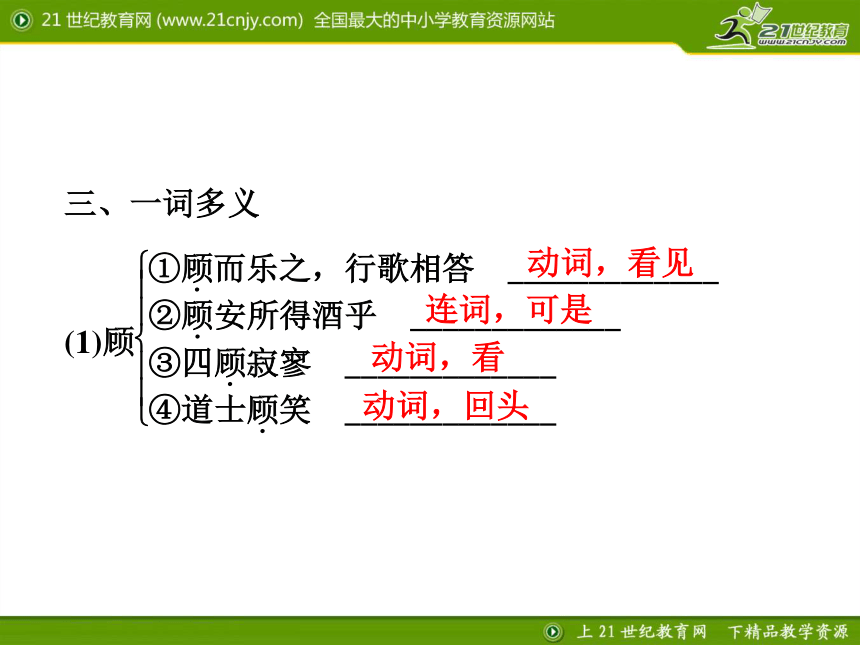

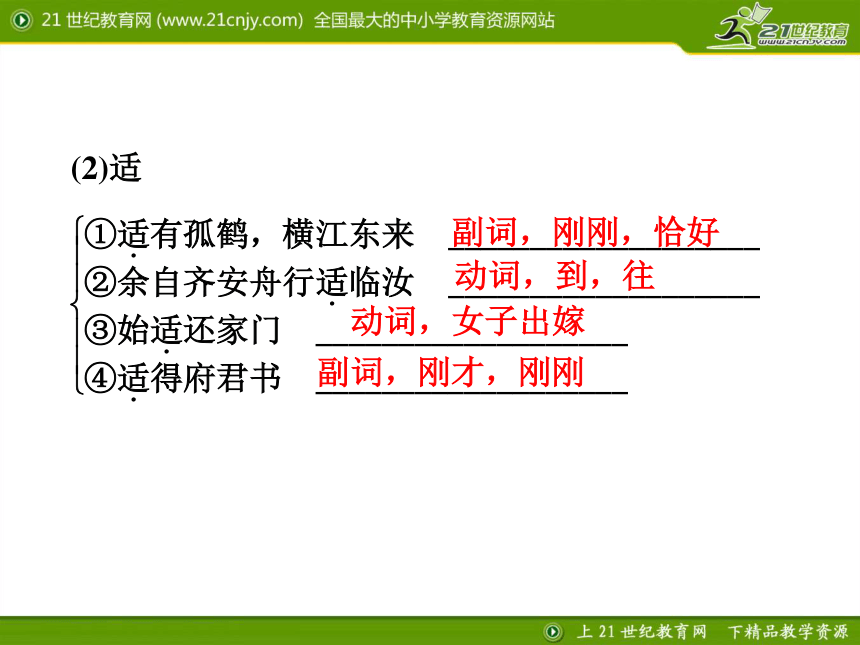

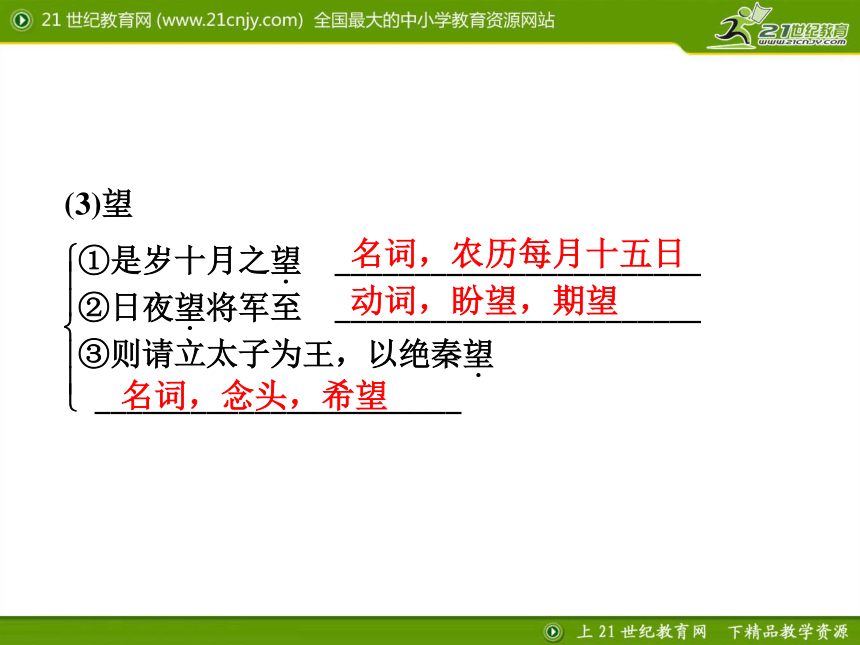

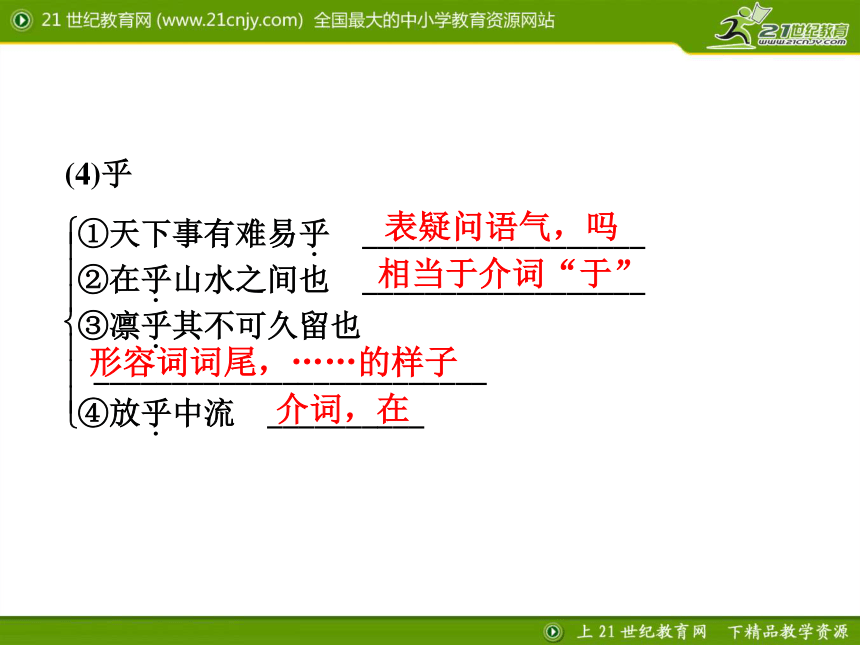

【提示】 画线部分为思考答案。基础自主学案须,同“需”,需要反,同“返”,返回动词,看见连词,可是动词,看动词,回头副词,刚刚,恰好动词,到,往动词,女子出嫁副词,刚才,刚刚名词,农历每月十五日动词,盼望,期望名词,念头,希望表疑问语气,吗相当于介词“于”形容词词尾,……的样子介词,在名词作动词,向上登名词作动词,向西飞行名词作状语,从东面多少山川景物忧伤的样子六、特殊句式

①复游于赤壁之下 ____________

②草木震动 ________

③步自雪堂,将归于临皋 ________

④问其姓名,俯而不答 ________状语后置句被动句省略句省略句七、文学常识

1.走近作者

苏轼,字_____,号__________。

宋代眉州(今四川省眉山市)人,是

北宋著名文学家、书画家。父苏洵、

弟苏辙都是著名古文家,世称“______”。嘉祐进士,任凤翔府签判,主张改革弊政,神宗时反对变法。在密州、徐州任上抗洪灭蝗,赈贫救孤,颇多政绩。后以“谤讪朝廷”贬黄州。哲宗时任翰林学士,出知杭、颍、扬、定四州。徽宗初遇赦召还。其诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。子瞻东坡居士三苏嘉祐元年(1056年),虚岁二十的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。

嘉祐二年(1057年),他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚论》获得主考官欧阳修的赏识,高中进士。

嘉祐六年(1061年)苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父于汴京病故,丁忧服丧归里。

熙宁二年(1069年),服满还朝,仍授本职。2.资料链接

1080年,苏轼被贬黄州。在这里,他经常来到赤鼻矶头游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《_________________》。这年苏轼又两次泛舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《___________》和《后赤壁赋》。念奴娇·赤壁怀古前赤壁赋课堂互动探究1.第一自然段写了什么?“霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月”写出了怎样的氛围,有什么作用?

【提示】 第一自然段主要描写夜游黄泥坂的时间及同行者,为游赤壁作准备。“霜露”几句寥寥十六字,逼真地写出初冬月夜静谧温馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。2.如何理解“曾日月之几何,而江山不可复识矣”?

【提示】 从两个方面理解:(1)由秋入冬,江山的景色发生了很大的变化。因为上次游赤壁时所见之景是——“清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天”,那是何等邈远辽阔!现在反差如此之大,作者就不能不生感慨了。

(2)历史背景:宋与西夏交战惨败,全军覆没,死者约60万,宋神宗抑郁而死,大宋王朝一蹶不振,美好河山满目凄凉。3.就在“山鸣谷应,风起水涌”之际,作者却“悄然而悲,肃然而恐”,感到这里“凛乎其不可久留也”,这是为什么?

【提示】 作者被贬黄州,政治上受到沉重打击;在黄州,仍是戴罪之身,起居行动还受到监视、管制,心中恐惧的阴影实在是挥之不去,沉痛、悲凉时不时地向作者袭来,所以这正是他艰难的政治处境和惊恐的心理状态的反映。4.文中的鹤有什么象征意义?作者借道士化鹤这一情节表达了什么思想感情?你又如何理解作者在梦见鹤化为道士后又增添醒来寻找道士一笔?

【名师点拨】 鹤的象征意义有形貌出众、高贵优雅、超凡脱俗、仙风道骨的特征,有高人隐士之风,被视作仙禽和长寿之物。传说中鹤能翩翩于仙凡之间,不受任何拘束。传说中修道之人可以化而为鹤。所以鹤是超然物外的道家精神的象征。作者写了梦见所遇道士为鹤的化身这一情节,暗示作者希望在精神上升腾入自然,将自己升华而与大自然合为一体。

梦是一种追求,而现实是可追求但未必能获得的。“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。5.找出文中体现作者情感的句子,说说作者情感变化的过程和原因。

【名师点拨】 句子:顾而乐之,行歌相答→已而叹曰→划然长啸→予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可久留也→听其所止而休焉→道士顾笑,予亦惊悟。开户视之,不见其处。

感情变化的过程:平静的乐→有景无酒的遗憾→激昂的乐→悲→平静→内心的虚无无着

诗人因见到美景而乐,乐而歌,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁。又因景物生忧,忧而长啸,长啸之后又归于寂静孤寂和悲伤之中。回到船上之后,放任漂流,心情又归于平静,梦醒后又虚无无着。知能优化演练美文佳作欣赏喜欢苏东坡(节选)

方 方

中华几千年的文明史中,名垂青史

的文人多如牛毛,被 后人格外喜欢

的诗人亦不计其数。但往往诗文却

作得好的,人并不可爱;人品相当不错的,诗文却不过尔尔。而像苏东坡这样诗文书画和人品道德都趋于完美都富于魅力者实在是凤毛麟角。所以,我总觉得自从有了苏东坡后,除去李白之外的其他中国文人都在他的光照对比下显得黯然失色。喜欢苏东坡当然最先是由他的诗文开始。对于苏子诗文,用什么样的溢美之词都不觉得过。在中国,如若游历名山名水,如若中秋月下饮酒,人们往往会情不自禁地提到苏东城,仿佛离了苏东坡,山、水、月都会大为逊色。历史上最具文化意义的山是庐山,将庐山写得最有意味的是苏东坡(“不识庐山真面目,只缘身在此山中”);最具文化意义的水是西湖,将西湖写得最为传神的也是苏东坡(“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”);而中秋自有了苏东坡大醉而作的“明月几时有?把酒问青天”后,其他便都“余词尽废”。无论苏东坡是在思

亲,或在怀旧,无论他自品孤傲,或自作潇洒,无论他心情畅快,或心情苦闷,总而言之,但凡他有所作,其作品都几乎可列入同类作品“之最”,当年神宗陛下每逢“举箸不食”时,人们就知道他必是在读苏东坡的文章;学者章元弼家有美妻,可因太爱苏子诗文,每日读之不肯放手,其妻难以忍受,章便为苏而休了妻。一个人的才华到了这种地步,实在是让人除却佩服仰慕,再无话可说。苏东坡之让无数的后人崇敬和偏爱,除了他的才华盖世,还因为他的既智慧又仁厚、既旷达又幽默、既儒雅又豪放、既富于正义又富于情感的天性所致。他的性格色彩层次丰富,太具魅力,人们不由自主地为他倾倒。他的人生经历也算是够坎坷的了,因为才华太出众而一生受小人陷害:坐牢于京城,遭贬于黄州,浪迹于天涯,最后还上了个“元祜党人碑”,累及子女。观其一生,其实他并没有过多少太平宁静的日子,然而他也并没有因了这些而整日蓬头垢面哀哀切切,见人便“痛诉革命家史”。困惑虽有过,烦恼也有过,但这些到底也还是如同烟云从他悟性非凡的心里只作穿行而从不停滞。他依然我行我素地热爱着生活,乐观着人生,使他的天才横溢一生:他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。一个人能活得如此举足轻重,那该是件多么有趣的事。中国的文化倘若将苏东坡连根须带枝蔓地挖取出来,我相信整个中国文化史都会因之而失重。正是有了苏东坡的存在,有了他的生活态度和人生精神的存在,才让我们后人真正见识到什么叫做天才诗人,什么叫做大家气度。我喜欢苏东坡有些入迷,甚至听不得别人不喜欢苏东坡。如有听之,便一定是红下脸来,意欲一争高低。这种态度,使得我家先生一次不由得问:如果你同苏东坡活在同一时代,你是不是会嫁给他?只要苏东坡肯娶我的话,回答自然是肯定的。他不知道,能成为世上第一个阅读苏东坡诗文的人,能一天到晚听到苏东坡谈笑风生的人该是怎样的幸福!本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

后赤壁赋江城子·密州出猎

[宋]苏 轼

老夫聊发少年狂。左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨。持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。【赏析】 这首词上片写出猎。“老夫聊发少年狂。左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈”。作者一上来就描写了自己人老心不老的英雄豪气;而下三句“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎”则是写为了回报大家倾心追随的深情厚意,亲自为大家作射虎表演,突出了自己的英武有为,也为下片请战做了铺垫。下片则充分抒发了自己杀敌报国的强烈愿望。“酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨”,意思是自己虽然老了,但依旧壮心不已,还可以再立新功;“持节云中,何日遣冯唐?”借用典故,表达自己愿意戍守边疆为国出力的心情;而最后三句“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”是全诗的主旨句,可谓卒章显志,画龙点睛。

【思考】 这首词的上片主要记叙了什么事情?下片主要抒发了什么感情?二者之间有什么关系?

【提示】 画线部分为思考答案。基础自主学案须,同“需”,需要反,同“返”,返回动词,看见连词,可是动词,看动词,回头副词,刚刚,恰好动词,到,往动词,女子出嫁副词,刚才,刚刚名词,农历每月十五日动词,盼望,期望名词,念头,希望表疑问语气,吗相当于介词“于”形容词词尾,……的样子介词,在名词作动词,向上登名词作动词,向西飞行名词作状语,从东面多少山川景物忧伤的样子六、特殊句式

①复游于赤壁之下 ____________

②草木震动 ________

③步自雪堂,将归于临皋 ________

④问其姓名,俯而不答 ________状语后置句被动句省略句省略句七、文学常识

1.走近作者

苏轼,字_____,号__________。

宋代眉州(今四川省眉山市)人,是

北宋著名文学家、书画家。父苏洵、

弟苏辙都是著名古文家,世称“______”。嘉祐进士,任凤翔府签判,主张改革弊政,神宗时反对变法。在密州、徐州任上抗洪灭蝗,赈贫救孤,颇多政绩。后以“谤讪朝廷”贬黄州。哲宗时任翰林学士,出知杭、颍、扬、定四州。徽宗初遇赦召还。其诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。子瞻东坡居士三苏嘉祐元年(1056年),虚岁二十的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。

嘉祐二年(1057年),他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚论》获得主考官欧阳修的赏识,高中进士。

嘉祐六年(1061年)苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父于汴京病故,丁忧服丧归里。

熙宁二年(1069年),服满还朝,仍授本职。2.资料链接

1080年,苏轼被贬黄州。在这里,他经常来到赤鼻矶头游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《_________________》。这年苏轼又两次泛舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《___________》和《后赤壁赋》。念奴娇·赤壁怀古前赤壁赋课堂互动探究1.第一自然段写了什么?“霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月”写出了怎样的氛围,有什么作用?

【提示】 第一自然段主要描写夜游黄泥坂的时间及同行者,为游赤壁作准备。“霜露”几句寥寥十六字,逼真地写出初冬月夜静谧温馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。2.如何理解“曾日月之几何,而江山不可复识矣”?

【提示】 从两个方面理解:(1)由秋入冬,江山的景色发生了很大的变化。因为上次游赤壁时所见之景是——“清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天”,那是何等邈远辽阔!现在反差如此之大,作者就不能不生感慨了。

(2)历史背景:宋与西夏交战惨败,全军覆没,死者约60万,宋神宗抑郁而死,大宋王朝一蹶不振,美好河山满目凄凉。3.就在“山鸣谷应,风起水涌”之际,作者却“悄然而悲,肃然而恐”,感到这里“凛乎其不可久留也”,这是为什么?

【提示】 作者被贬黄州,政治上受到沉重打击;在黄州,仍是戴罪之身,起居行动还受到监视、管制,心中恐惧的阴影实在是挥之不去,沉痛、悲凉时不时地向作者袭来,所以这正是他艰难的政治处境和惊恐的心理状态的反映。4.文中的鹤有什么象征意义?作者借道士化鹤这一情节表达了什么思想感情?你又如何理解作者在梦见鹤化为道士后又增添醒来寻找道士一笔?

【名师点拨】 鹤的象征意义有形貌出众、高贵优雅、超凡脱俗、仙风道骨的特征,有高人隐士之风,被视作仙禽和长寿之物。传说中鹤能翩翩于仙凡之间,不受任何拘束。传说中修道之人可以化而为鹤。所以鹤是超然物外的道家精神的象征。作者写了梦见所遇道士为鹤的化身这一情节,暗示作者希望在精神上升腾入自然,将自己升华而与大自然合为一体。

梦是一种追求,而现实是可追求但未必能获得的。“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。5.找出文中体现作者情感的句子,说说作者情感变化的过程和原因。

【名师点拨】 句子:顾而乐之,行歌相答→已而叹曰→划然长啸→予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可久留也→听其所止而休焉→道士顾笑,予亦惊悟。开户视之,不见其处。

感情变化的过程:平静的乐→有景无酒的遗憾→激昂的乐→悲→平静→内心的虚无无着

诗人因见到美景而乐,乐而歌,得鱼酒更乐,乐而再游赤壁。又因景物生忧,忧而长啸,长啸之后又归于寂静孤寂和悲伤之中。回到船上之后,放任漂流,心情又归于平静,梦醒后又虚无无着。知能优化演练美文佳作欣赏喜欢苏东坡(节选)

方 方

中华几千年的文明史中,名垂青史

的文人多如牛毛,被 后人格外喜欢

的诗人亦不计其数。但往往诗文却

作得好的,人并不可爱;人品相当不错的,诗文却不过尔尔。而像苏东坡这样诗文书画和人品道德都趋于完美都富于魅力者实在是凤毛麟角。所以,我总觉得自从有了苏东坡后,除去李白之外的其他中国文人都在他的光照对比下显得黯然失色。喜欢苏东坡当然最先是由他的诗文开始。对于苏子诗文,用什么样的溢美之词都不觉得过。在中国,如若游历名山名水,如若中秋月下饮酒,人们往往会情不自禁地提到苏东城,仿佛离了苏东坡,山、水、月都会大为逊色。历史上最具文化意义的山是庐山,将庐山写得最有意味的是苏东坡(“不识庐山真面目,只缘身在此山中”);最具文化意义的水是西湖,将西湖写得最为传神的也是苏东坡(“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”);而中秋自有了苏东坡大醉而作的“明月几时有?把酒问青天”后,其他便都“余词尽废”。无论苏东坡是在思

亲,或在怀旧,无论他自品孤傲,或自作潇洒,无论他心情畅快,或心情苦闷,总而言之,但凡他有所作,其作品都几乎可列入同类作品“之最”,当年神宗陛下每逢“举箸不食”时,人们就知道他必是在读苏东坡的文章;学者章元弼家有美妻,可因太爱苏子诗文,每日读之不肯放手,其妻难以忍受,章便为苏而休了妻。一个人的才华到了这种地步,实在是让人除却佩服仰慕,再无话可说。苏东坡之让无数的后人崇敬和偏爱,除了他的才华盖世,还因为他的既智慧又仁厚、既旷达又幽默、既儒雅又豪放、既富于正义又富于情感的天性所致。他的性格色彩层次丰富,太具魅力,人们不由自主地为他倾倒。他的人生经历也算是够坎坷的了,因为才华太出众而一生受小人陷害:坐牢于京城,遭贬于黄州,浪迹于天涯,最后还上了个“元祜党人碑”,累及子女。观其一生,其实他并没有过多少太平宁静的日子,然而他也并没有因了这些而整日蓬头垢面哀哀切切,见人便“痛诉革命家史”。困惑虽有过,烦恼也有过,但这些到底也还是如同烟云从他悟性非凡的心里只作穿行而从不停滞。他依然我行我素地热爱着生活,乐观着人生,使他的天才横溢一生:他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。一个人能活得如此举足轻重,那该是件多么有趣的事。中国的文化倘若将苏东坡连根须带枝蔓地挖取出来,我相信整个中国文化史都会因之而失重。正是有了苏东坡的存在,有了他的生活态度和人生精神的存在,才让我们后人真正见识到什么叫做天才诗人,什么叫做大家气度。我喜欢苏东坡有些入迷,甚至听不得别人不喜欢苏东坡。如有听之,便一定是红下脸来,意欲一争高低。这种态度,使得我家先生一次不由得问:如果你同苏东坡活在同一时代,你是不是会嫁给他?只要苏东坡肯娶我的话,回答自然是肯定的。他不知道,能成为世上第一个阅读苏东坡诗文的人,能一天到晚听到苏东坡谈笑风生的人该是怎样的幸福!本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用