高中化学苏教版(2019)必修第二册 专题七 氮与社会可持续发展——氮的固定(16张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中化学苏教版(2019)必修第二册 专题七 氮与社会可持续发展——氮的固定(16张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-01 08:17:35 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

氮及其化合物

氮及其化合物

——氮的固定

——氮的固定

农作物需要的营养成分

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

氮的固定

将游离态氮转化为化合态的氮

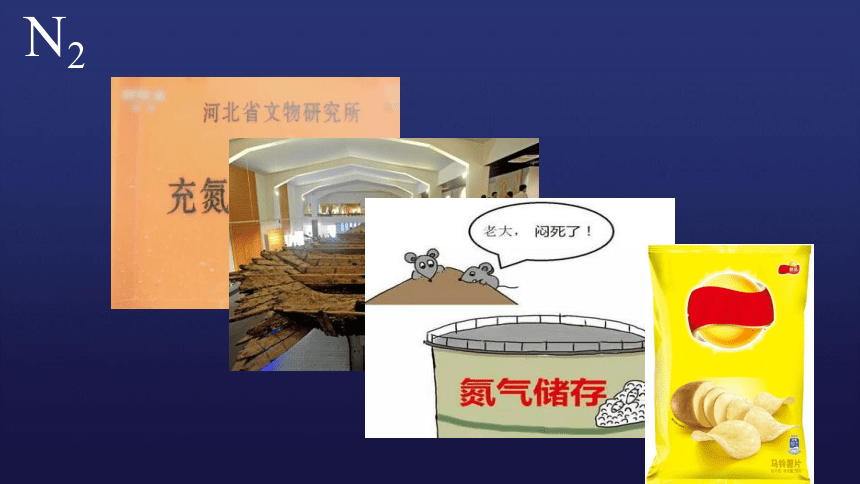

N2

固氮方式

自然固氮

人工固氮

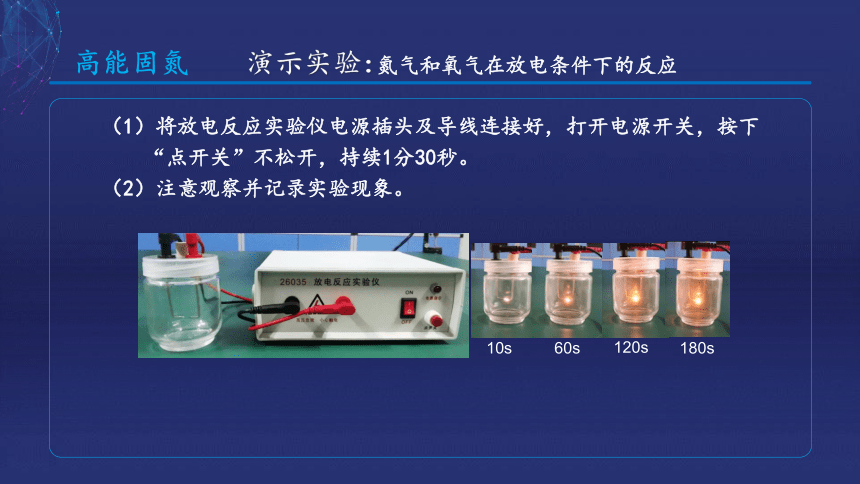

高能固氮 演示实验:氮气和氧气在放电条件下的反应

120s

180s

10s

60s

(1)将放电反应实验仪电源插头及导线连接好,打开电源开关,按下

“点开关”不松开,持续1分30秒。

(2)注意观察并记录实验现象。

资料:NO为无色无味的有毒气体

NO2为红棕色有刺激性气味的有毒气体

探究实验:NO与NO2的性质

探究实验1:NO的性质

(1)旋转三通阀,仅使针筒1和针筒2连通,将针筒1内6mLO2迅速

注入装有12mL NO的针筒2。

(2)关闭三通阀,观察混合气体的颜色和体积变化。

探究实验2:NO2的性质

(1)取下针筒1,吸取4mL石蕊试液后装回三通阀接口,旋转三通

阀,仅使针筒1和针筒2连通。

(2)将针筒1内溶液缓缓注入针筒2,关闭三通阀。

(3)观察针筒2内石蕊溶液颜色变化和气体颜色、体积变化。

雷雨

拓展视野

·贾思勰《齐民要术》:“凡美田之法,绿豆为上,小豆、

胡麻次之 ”。

·陈旉《农书》指出收稻后种豆,可以“熟土壤而肥沃之”

·宋元间的《农桑衣食撮要》说桑间如种大豆等作物,可使“明年增叶二三分”。

·明代《农政全书》也说杉苗的“空地之中仍要种豆,使之

二物争长”。

·谚语“种豆不施肥,越种地越肥”。

拓展视野

N2

NH3

固氮方式 自然固氮 人工固氮

高能固氮 生物固氮

每年固氮总量 约20亿吨 约2亿吨

约2亿吨

(2018年)

人工固氮——合成氨

N2 + 3H2 2NH3

高温、高压

催化剂

哈伯因发明用氮气和氢气直接合成氨的方法而荣获1918年度诺贝尔化学奖。1904年他研究合成氨主要遇到了两个难题:一是组成氮气分子的两个氮原子结合得非常紧密,很难把它们分离开,除非加热到1000℃以上;二是氮原子和氢原子结合成氨分子时,会产生大量的热能,如果不能快速地对氨进行冷却处理,氨分子很容易吸热分解。

1907年改进实验装置、加大反应压强,对合成氨展开了一系列研究,但该项技术离工业化生产的要求还有相当大的距离。

此后重点研究100~200个大气压下的氨的合成情况。实验结果表明,随着压强的不断提升,氨的产率不断增大。当压强加大到200个大气压时,温度即使下降到500~600℃之间,氨的产率也不会明显减少。

为了进一步提高氨的生成速度,哈伯集中精力对触媒进行筛选。他先后对粉状镍、镁、铂等进行了测试,但效果均不理想。之后,他又把稀有物质试料拿出来进行测试,并于1909年3月发现使用锇做触媒可以大幅提高氨的生成速度。之后,哈伯找到了跟锇的功效同样显著的新触媒——铀。终于在1909年7月的一次模拟实验中,使整个系统持续稳定地运转了5小时之久。当时,被转化成氨的氮气达6%~8%。

不服输的哈伯

合成氨反应对人类的发展意义

人工固氮

物质类别

有机氮

N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NH3 NH4Cl

化合价

单质

氧化物

酸

盐

-3

0

+5

+4

+1

+2

+3

碱

氢化物

N2

NO

NO2

HNO3

NaNO3

NH4Cl

NH3

物质类别

化合价

单质

氧化物

酸

盐

-3

0

+5

+4

+1

+2

+3

碱

氢化物

N2

NO

NO2

HNO3

NaNO3

NH3

NH4Cl

有机氮

N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NH3 NH4Cl

感 谢 倾 听

氮及其化合物

氮及其化合物

——氮的固定

——氮的固定

农作物需要的营养成分

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S

Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni等

氮的固定

将游离态氮转化为化合态的氮

N2

固氮方式

自然固氮

人工固氮

高能固氮 演示实验:氮气和氧气在放电条件下的反应

120s

180s

10s

60s

(1)将放电反应实验仪电源插头及导线连接好,打开电源开关,按下

“点开关”不松开,持续1分30秒。

(2)注意观察并记录实验现象。

资料:NO为无色无味的有毒气体

NO2为红棕色有刺激性气味的有毒气体

探究实验:NO与NO2的性质

探究实验1:NO的性质

(1)旋转三通阀,仅使针筒1和针筒2连通,将针筒1内6mLO2迅速

注入装有12mL NO的针筒2。

(2)关闭三通阀,观察混合气体的颜色和体积变化。

探究实验2:NO2的性质

(1)取下针筒1,吸取4mL石蕊试液后装回三通阀接口,旋转三通

阀,仅使针筒1和针筒2连通。

(2)将针筒1内溶液缓缓注入针筒2,关闭三通阀。

(3)观察针筒2内石蕊溶液颜色变化和气体颜色、体积变化。

雷雨

拓展视野

·贾思勰《齐民要术》:“凡美田之法,绿豆为上,小豆、

胡麻次之 ”。

·陈旉《农书》指出收稻后种豆,可以“熟土壤而肥沃之”

·宋元间的《农桑衣食撮要》说桑间如种大豆等作物,可使“明年增叶二三分”。

·明代《农政全书》也说杉苗的“空地之中仍要种豆,使之

二物争长”。

·谚语“种豆不施肥,越种地越肥”。

拓展视野

N2

NH3

固氮方式 自然固氮 人工固氮

高能固氮 生物固氮

每年固氮总量 约20亿吨 约2亿吨

约2亿吨

(2018年)

人工固氮——合成氨

N2 + 3H2 2NH3

高温、高压

催化剂

哈伯因发明用氮气和氢气直接合成氨的方法而荣获1918年度诺贝尔化学奖。1904年他研究合成氨主要遇到了两个难题:一是组成氮气分子的两个氮原子结合得非常紧密,很难把它们分离开,除非加热到1000℃以上;二是氮原子和氢原子结合成氨分子时,会产生大量的热能,如果不能快速地对氨进行冷却处理,氨分子很容易吸热分解。

1907年改进实验装置、加大反应压强,对合成氨展开了一系列研究,但该项技术离工业化生产的要求还有相当大的距离。

此后重点研究100~200个大气压下的氨的合成情况。实验结果表明,随着压强的不断提升,氨的产率不断增大。当压强加大到200个大气压时,温度即使下降到500~600℃之间,氨的产率也不会明显减少。

为了进一步提高氨的生成速度,哈伯集中精力对触媒进行筛选。他先后对粉状镍、镁、铂等进行了测试,但效果均不理想。之后,他又把稀有物质试料拿出来进行测试,并于1909年3月发现使用锇做触媒可以大幅提高氨的生成速度。之后,哈伯找到了跟锇的功效同样显著的新触媒——铀。终于在1909年7月的一次模拟实验中,使整个系统持续稳定地运转了5小时之久。当时,被转化成氨的氮气达6%~8%。

不服输的哈伯

合成氨反应对人类的发展意义

人工固氮

物质类别

有机氮

N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NH3 NH4Cl

化合价

单质

氧化物

酸

盐

-3

0

+5

+4

+1

+2

+3

碱

氢化物

N2

NO

NO2

HNO3

NaNO3

NH4Cl

NH3

物质类别

化合价

单质

氧化物

酸

盐

-3

0

+5

+4

+1

+2

+3

碱

氢化物

N2

NO

NO2

HNO3

NaNO3

NH3

NH4Cl

有机氮

N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NH3 NH4Cl

感 谢 倾 听