语文九年级下册《得道多助,失道寡助》优秀实用课件:25页

文档属性

| 名称 | 语文九年级下册《得道多助,失道寡助》优秀实用课件:25页 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-11-22 13:19:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。 记得有首歌曲是这样唱的:“数英雄论成败,古今谁能说明白,千秋功罪任评说,海雨天风独往来,一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来……有道是得民心者得天下,看江山由谁来主宰……”

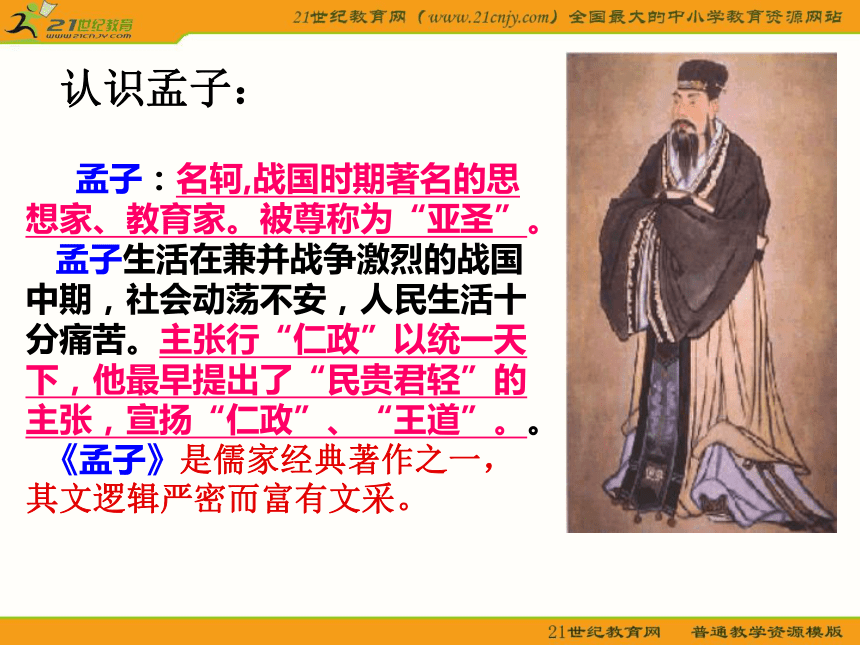

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国历史,我们知道当旧王朝腐朽不堪而使民心背离,新王朝就会顺应民意而夺取天下。《孟子》两章得道多助 失道寡助 孟子:名轲,战国时期著名的思想家、教育家。被尊称为“亚圣”。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,社会动荡不安,人民生活十分痛苦。主张行“仁政”以统一天下,他最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”、“王道”。。

《孟子》是儒家经典著作之一,其文逻辑严密而富有文采。认识孟子:听读课文,要求:

1、听准字音;

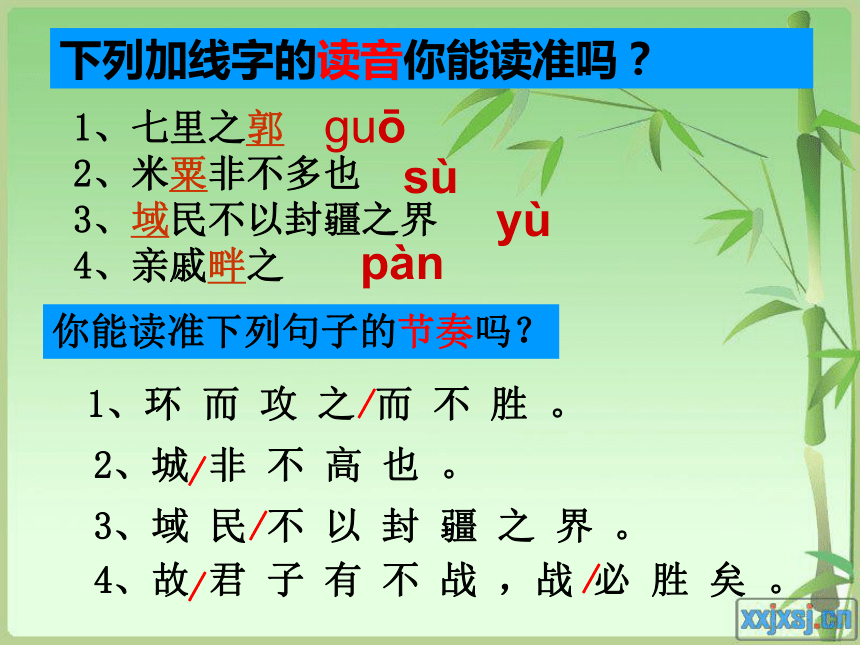

2、分清句读。下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。3、域 民 不 以 封 疆 之 界 。2、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////朗读要求:读音准确、停顿恰当

重点突出、富有节奏感知课文 自由朗读课文,在预习的基础上思考以下问题:

本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

论点:天时不如地利,地利不如人和。三个因素:

天时、地利、人和。

可以看出作战胜负最主要的因素是什么?

“人和” 是克敌制胜,决定战争胜负最

主要的条件。这两句揭示本篇的中心论点。翻译步骤:读一读----------文章

想一想----------意思

看一看----------注释

议一议----------难点

说一说----------理解

评一评----------正误翻译重点和难点提示七里之郭夫环而攻之是天时不如地利也.委而去之一、解释词语域民不以封疆之界亲戚畔之寡助之至,二、翻译句子得道者多助,失道者寡助天时不如地利,地利不如人和。重点检测:七里之郭:今义:姓氏 古义:外城夫环而攻之:夫fú,句首发语词。是天时不如地利也:.这,代词委而去之古义:离开 。今义:到……去域民不以封疆之界:名词用作动词,限制. 寡助之至,之,动词,到. guō放弃委:去:畔, 通“叛”, 背叛. 翻译句子得道者多助,失道者寡助亲戚亲戚畔之天时不如地利,地利不如人和。 有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的

地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中

人心所向、内部团结.

能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行

“仁政”的君主,支持帮助他的人就少.朗读要求:读音准确、停顿恰当

重点突出、富有节奏课文用了什么事例来论证“天时不

如地利,地利不如人和”的观点?第一个事例中哪些词语能突出

“天时不如地利”?分析课文:三里、

七里是天时不如地利也。→→→环而攻之不胜第二个事例用了什么句式?

什么修辞?有何作用?排比:

加强语言的气势和感情的表达双重否定句,加强肯定的语气。城

池

兵革

米粟委而去之,是地利不如人和也。→→“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”谈的是哪方面的问题?谈的是“治国”的道理。在此基础上,作者得出结论是:得道者多助,失道者寡助“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得

人民的支持和拥护。域民----

固国----

威天下---

战必胜矣。得道者多助

失道者寡助顺叛→→→课堂小结: 本文一开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一观点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。“人和”,就是文中的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护,这反映了孟子的“民贵君轻”的思想,同时也向我们提出了团结协作精神的重要性。拓展研究请结合历史和现实,再举

一个例子阐述“人和”思想

的重要性? 拓展延伸:布置作业1、背诵全文.

2、收集有关“人和”的

名言警句再 见!

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国历史,我们知道当旧王朝腐朽不堪而使民心背离,新王朝就会顺应民意而夺取天下。《孟子》两章得道多助 失道寡助 孟子:名轲,战国时期著名的思想家、教育家。被尊称为“亚圣”。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,社会动荡不安,人民生活十分痛苦。主张行“仁政”以统一天下,他最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”、“王道”。。

《孟子》是儒家经典著作之一,其文逻辑严密而富有文采。认识孟子:听读课文,要求:

1、听准字音;

2、分清句读。下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。3、域 民 不 以 封 疆 之 界 。2、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////朗读要求:读音准确、停顿恰当

重点突出、富有节奏感知课文 自由朗读课文,在预习的基础上思考以下问题:

本文提出了什么论点?

由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

论点:天时不如地利,地利不如人和。三个因素:

天时、地利、人和。

可以看出作战胜负最主要的因素是什么?

“人和” 是克敌制胜,决定战争胜负最

主要的条件。这两句揭示本篇的中心论点。翻译步骤:读一读----------文章

想一想----------意思

看一看----------注释

议一议----------难点

说一说----------理解

评一评----------正误翻译重点和难点提示七里之郭夫环而攻之是天时不如地利也.委而去之一、解释词语域民不以封疆之界亲戚畔之寡助之至,二、翻译句子得道者多助,失道者寡助天时不如地利,地利不如人和。重点检测:七里之郭:今义:姓氏 古义:外城夫环而攻之:夫fú,句首发语词。是天时不如地利也:.这,代词委而去之古义:离开 。今义:到……去域民不以封疆之界:名词用作动词,限制. 寡助之至,之,动词,到. guō放弃委:去:畔, 通“叛”, 背叛. 翻译句子得道者多助,失道者寡助亲戚亲戚畔之天时不如地利,地利不如人和。 有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的

地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中

人心所向、内部团结.

能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行

“仁政”的君主,支持帮助他的人就少.朗读要求:读音准确、停顿恰当

重点突出、富有节奏课文用了什么事例来论证“天时不

如地利,地利不如人和”的观点?第一个事例中哪些词语能突出

“天时不如地利”?分析课文:三里、

七里是天时不如地利也。→→→环而攻之不胜第二个事例用了什么句式?

什么修辞?有何作用?排比:

加强语言的气势和感情的表达双重否定句,加强肯定的语气。城

池

兵革

米粟委而去之,是地利不如人和也。→→“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”谈的是哪方面的问题?谈的是“治国”的道理。在此基础上,作者得出结论是:得道者多助,失道者寡助“人和”的实质是什么?在于“得道”,即施行仁政,取得

人民的支持和拥护。域民----

固国----

威天下---

战必胜矣。得道者多助

失道者寡助顺叛→→→课堂小结: 本文一开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一观点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。“人和”,就是文中的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护,这反映了孟子的“民贵君轻”的思想,同时也向我们提出了团结协作精神的重要性。拓展研究请结合历史和现实,再举

一个例子阐述“人和”思想

的重要性? 拓展延伸:布置作业1、背诵全文.

2、收集有关“人和”的

名言警句再 见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)