2.2 声音的发生和传播 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.2 声音的发生和传播 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 349.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-30 11:36:07 | ||

图片预览

文档简介

2.2 声音的发生和传播

一、选择题

1.在敲打大钟后,同学们发现,即使停止了对大钟的撞击,大钟也会“余音不止”,其根本原因是( )

A.一定是大钟的回声

B.大钟虽然停止振动,但空气仍在振动

C.是因为人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟仍在振动

2.下列的实验和实例,能说明声音的产生或传播条件的一组是( )

①在鼓面上放些碎纸屑,敲鼓时可观察到纸屑在不停地跳动;②放在真空罩里的手机有来电时,只见指示灯闪烁,听不见铃声;③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,发现两次的声音不同;④锣发声时用手按住锣,锣声立即消失了

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.手机A拨手机B时,手机B发出铃声屏上显示A的号码。若将手机A置于一真空玻璃罩中,用手机B拨叫手机A,则( )

A.能听到A发出的铃声,并看到A显示B的号码

B.不能听到A发出的铃声,但看到A显示B的号码

C.不能听到A发出的铃声,但看到A显示A的号码

D.既不能听到A发出的铃声,也不能显示B的号码

4.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,原因是手( )

A.使鼓面停止了振动

B.吸收了声波

C.改变了鼓面的振动频率

D.把声音反射回去了

5.如图所示为一款新型耳机,佩戴时不堵塞耳朵,将耳机贴在额骨两侧,耳机发出的振动信号传到听觉神经后,我们就可以听到声音了。下列有关说法错误的是( )

A.佩戴者能听到声音说明固体可以传声

B.使用时产生听觉的部位是耳朵

C.这种耳机可以帮助部分听力障碍患者听到声音

D.听力健全的人在户外活动时使用这款耳机,也不影响他听周周围环境中的声音,从而可在一定程度上保障使用者的安全

6.声无小而不闻,行无隐而不行。下列关于声音的叙述中,正确的是( )

A.只要物体振动,就能听到声音

B.耳朵能听到声音,是由于声波激起人体的神经振动

C.声音在水中传播最快

D.声音在空气中的传播速度可以大于或小于340米/秒

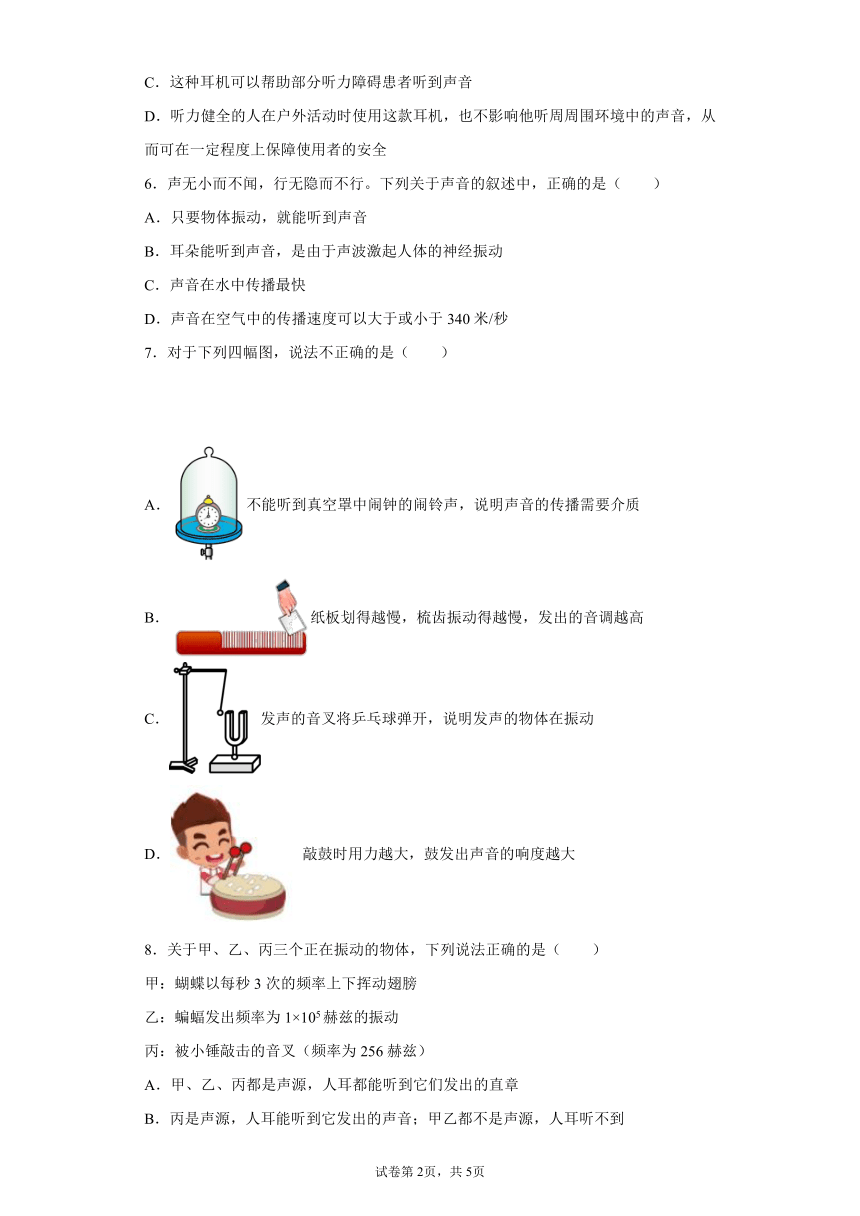

7.对于下列四幅图,说法不正确的是( )

A.不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声音的传播需要介质

B.纸板划得越慢,梳齿振动得越慢,发出的音调越高

C.发声的音叉将乒乓球弹开,说明发声的物体在振动

D.敲鼓时用力越大,鼓发出声音的响度越大

8.关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是( )

甲:蝴蝶以每秒3次的频率上下挥动翅膀

乙:蝙蝠发出频率为1×105赫兹的振动

丙:被小锤敲击的音叉(频率为256赫兹)

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的直章

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲乙都不是声源,人耳听不到

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声言

D.甲、乙、丙都不是声源,人耳只能听不到它们发出的声音

9.将一只电铃放在密闭的玻璃瓶内,如图所示。接通电源可看到电铃在振动并发出铃声,在逐渐抽出玻璃瓶内的空气时,听到的铃声会越来越小。依据该实验不能得出的结论是( )

A.玻璃能传播声音

B.空气是传播声音的介质

C.发声的物体在振动

D.空气减少使电铃的振动减弱

二、填空题

10.我国古书《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭的敌人的马啼声,其原因是___________。

11.请根据所学知进解释以下现象。

(1)在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用______来感知“象”的形状,“象”的形状的形成部位是______

(2)如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生______,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少女感觉到音乐节奏的变化。

12.当宇航员登上月球后,大喊一声“我登上月球了”。请问他自己 (选填“能”或“不能”)听到自己的声音;而这时他身边的同伴不借助通信器材 (选填“能”或“不能”)听到他的声音,这是因为 。

13.声音可以在___________体、___________体、___________体中传播,但不能在真空中传播。声音的传播需要物质,科学上把这样的物质叫做___________。

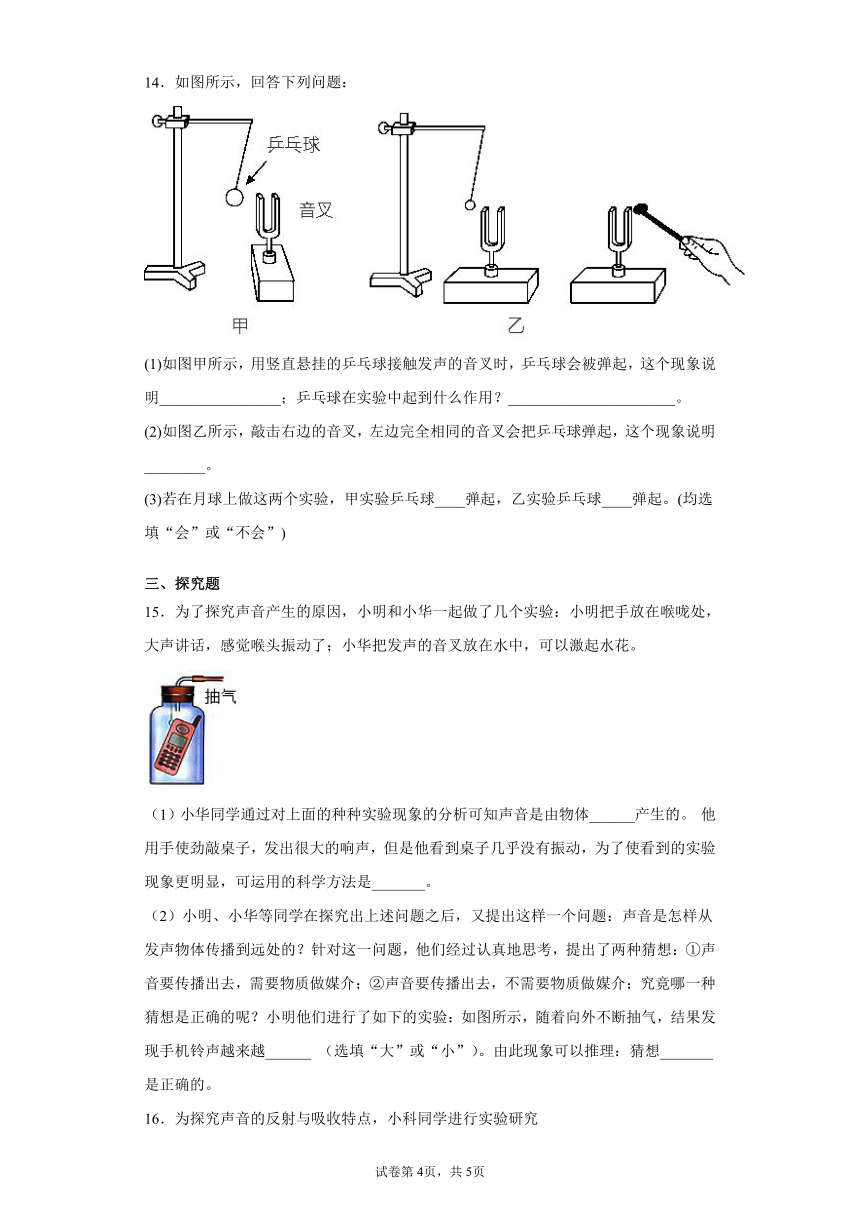

14.如图所示,回答下列问题:

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明________________;乒乓球在实验中起到什么作用?______________________。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明________。

(3)若在月球上做这两个实验,甲实验乒乓球____弹起,乙实验乒乓球____弹起。(均选填“会”或“不会”)

三、探究题

15.为了探究声音产生的原因,小明和小华一起做了几个实验:小明把手放在喉咙处,大声讲话,感觉喉头振动了;小华把发声的音叉放在水中,可以激起水花。

(1)小华同学通过对上面的种种实验现象的分析可知声音是由物体______产生的。 他用手使劲敲桌子,发出很大的响声,但是他看到桌子几乎没有振动,为了使看到的实验现象更明显,可运用的科学方法是_______。

(2)小明、小华等同学在探究出上述问题之后,又提出这样一个问题:声音是怎样从发声物体传播到远处的?针对这一问题,他们经过认真地思考,提出了两种猜想:①声音要传播出去,需要物质做媒介;②声音要传播出去,不需要物质做媒介;究竟哪一种猜想是正确的呢?小明他们进行了如下的实验:如图所示,随着向外不断抽气,结果发现手机铃声越来越______ (选填“大”或“小”)。由此现象可以推理:猜想_______是正确的。

16.为探究声音的反射与吸收特点,小科同学进行实验研究

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械手表,耳朵靠近玻璃圆筒门正上方处,能清晰地听见表声,表声是通过_____传播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离后,如图甲所示位置,恰好听不见表声,在玻璃圆筒口正上方处安放一块玻璃板,调整玻璃板的角度直到眼睛能从镜面里看到表,如图乙所示,则是该光路的_____(入射角/反射角),此时耳朵又能清晰的听见表声了,说明声音_____(能/不能)像光一样反射。

(3)当用海绵板代替玻璃板,听见的声音明显减弱,说明海绵吸收声音的能力_____(强/弱)于玻璃板。

四、简答题

17.北宋时代的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着,行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早地听到夜袭的敌人的马蹄声。沈括的这段记载有何科学道理?

18.我们常用“钻牛角尖”来形容一个人的固执和呆板,可你见过声音也会“钻牛角尖”吗 如图所示,形象地描述了声波能钻进楔形物体的缝中,由此可知,由很多小楔形物体组成的墙面有何功效呢?

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【解析】

“余音不止”,其原因是大钟虽然停止振动,但空气仍在振动,选B

2.D

【详解】

①敲鼓时,鼓面的纸屑跳动,说明发声体在振动;

②真空罩中响铃的手机听不到铃声,说明真空不能传声;

③用相同的力度以快慢不同的速度划过木梳齿,发出的声音音调不同,说明音调与物体振动的频率有关;

④用手按住发声的锣,其声音会消失,说明声音是由物体振动产生的,振动停止,声音也停止。故①②④能说明声音的产生或传播条件。

故选D。

3.B

【详解】

声音不能在真空中传播,拨打真空罩中手机,不能听到手机铃声;手机接收的是电磁波信号,电磁波能在真空中传播,真空罩中的手机能接收到呼叫信号;所以,不能听到手机A发出的铃声,但能看到手机A显示出了手机B的号码。

故选B。

4.A

【分析】

声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。

【详解】

手掌按住正在发声的鼓面,手使鼓面停止了振动,声音的产生停止,因此鼓声消失。

故选A。

5.B

【详解】

A.声音的传播需要介质,佩戴耳机能听到声音,说明固体可以传声,故A正确,不符合题意;

B.听觉感受器产生神经冲动沿与听觉有关的神经传到大脑皮层的听觉中枢,形成听觉。故人产生听觉的部位是大脑皮层的听觉中枢,故B错误,符合题意;

C.人听到的声音是通过头骨、颌骨等骨骼传播到听觉神经,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作:骨传导;听力障碍者可以用这种方法听到声音,故C正确,不符合题意;

D.听力健全的人使用这款耳机,可以通过骨传声听到声音,也不影响他听周围环境中的声音,可以保障使用者的安全,故D正确,不符合题意。

故选B。

6.D

【详解】

A.物体振动,产生声音,如果没有传播声音的介质,不能听到声音,故A错误;

B.耳朵能够听到声音是声波引起鼓膜振动,并把这种振动通过听小骨、耳蜗,传给听觉神经造成的,故B错误;

C.声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢,故C错误;

D.声速除了与介质种类有关外,还与温度有关,在15℃的空气中传播速度是340m/s,温度升高,声速变大,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

A.不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声音的传播需要介质,真空不能传声,故A正确,不符合题意;

B.纸板划得越慢,梳齿振动得越慢,发出的音调越低,故B错误,符合题意;

C.将乒乓球靠近正在发声的音叉时,乒乓球被弹开,说明发声的物体在振动,故C正确,不符合题意;

D.用力敲击鼓面,鼓面振幅越大,发出声音的响度就越大,故D正确,不符合题意。

故选B。

8.C

【详解】

甲、手臂以每秒2次的频率上下挥动,发出了声音,是声源,但这个发声体振动的频率过低,不在人耳的听觉频率范围之内,所以人耳听不到;

乙、蝙蝠发出频率为1×105 Hz的振动,也发出了声音,是声源,但这个发声体振动的频率过高,也不在人耳的听觉频率范围之内,所以人耳听不到;

丙、用小锤敲击频率为256Hz的音叉,音叉发出声音,是声源,音叉的振动频率在人耳的听觉频率范围之内,所以我们可以听到音叉的声音。

故选C。

9.D

【详解】

AB.铃声能通过空气、玻璃传到外面,说明玻璃能传播声音,空气是传播声音的介质,故AB不符合题意,AB错误;

C.声音是由物体振动产生的,既然能听到声音,说明发声的物体在振动,故C不符合题意,C错误;

D.铃声越来越小,是因为传播介质减少造成的,不能得出电铃的振动减弱结论,故D符合题意,D正确。

故选D。

10.大地(固体)能传声,且比空气传声的速度快

【解析】

【详解】

行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭的敌人的马蹄声,声音是通过土地、竹筒等固体传过来的,其原因是固体能传声,且比空气传声速度快,传声性能好。

11.触觉 大脑皮层 振动

【详解】

(1)[1][2]盲人的触觉发达,盲人摸象就是利用触觉,触觉形成的部位是大脑皮层。

(2)[3]声波是一种能量,能使音响、舞台产生振动,从而使聋哑少女感觉到音乐节奏的变化。

12.能 不能 真空不能传声

【分析】

解决此题的关键是要知道声音的传播是需要介质的,它可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播,但不能在真空中传播.人听到的声音可以是由耳朵传播的也可以是由骨骼传播的.

【详解】

月球上没有气体,所以当宇航员喊的时候他自己可以通过骨骼传声而听到声音,但是他身边的同伴却由于缺少传播声音的介质,如果不借助任何的通信器材的话就不能听到他得声音.

故答案为能;不能;真空不能传声.

13.固 液 气 介质

【详解】

[1][2][3][4]声音的传播需要物质,物理学中把传播声音的物质叫介质,传播声音的介质可以是固体、液体和气体,真空中没有介质,所以真空不能传声。

14.发声的物体在振动 将微小的振动放大 空气能传播声音 会 不会

【详解】

(1)[1]如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明发声的物体在振动;

[2]音叉的振动我们是不容易看到的,所以乒乓球在实验中起到的作用是:将微小的振动放大。

(2)[3]如图乙所示,敲击右边的音叉,音叉振动激起声波,声波由空气传递到左边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,所以这个现象说明空气能传播声音。

(3)[4]若在月球上做这两个实验,甲实验音叉仍然能够振动,所以乒乓球会弹起;

[5]由于月球上没有空气,是真空环境,不能传递声音,所以乙实验乒乓球不会弹起。

15.振动 转换法 小 ①

【详解】

(1)[1]大声讲话时喉头振动,发声的音叉激起水花,都说明声音是由物体振动产生的。

[2]桌子是较大的物体,发声振动不易观察,可以利用转换法,所以可在桌子上放一些小纸屑,敲桌子观察桌面上小纸屑的振动。

(2)[3][4]由于瓶内空气越来越少,声音就越来越小,是声音传播的物质(空气)逐渐减少造成的,所以,猜想①是正确的。

16.空气 入射角 能 强

【详解】

(1)[1]耳朵在玻璃圆筒口上方清晰地听到的声音是通过空气传播的;

(2)[2][3]人看见表,是表的光经平面镜反射后进入眼睛形成的,所以光线AO是入射光,所以∠AOB是入射角;参照光的反射规律可知声音也可以发生反射;

(3)[4]因为海绵板代替玻璃板后,听见的声音明显减弱,所以海绵板吸收声音的能力强于玻璃板。

17.见解析

【解析】

【详解】

因为固体可以传播声音,而且固体传播声音的速度比空气传播声音的速度快,所以士兵能及早听到敌军马蹄的声音.

18.有良好的吸音效果

【解析】

【详解】

由图可知,声波遇到这种墙面后会经过多次反射而钻进缝隙中,所以这种墙面能够很好的将声波吸收掉。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.在敲打大钟后,同学们发现,即使停止了对大钟的撞击,大钟也会“余音不止”,其根本原因是( )

A.一定是大钟的回声

B.大钟虽然停止振动,但空气仍在振动

C.是因为人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟仍在振动

2.下列的实验和实例,能说明声音的产生或传播条件的一组是( )

①在鼓面上放些碎纸屑,敲鼓时可观察到纸屑在不停地跳动;②放在真空罩里的手机有来电时,只见指示灯闪烁,听不见铃声;③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,发现两次的声音不同;④锣发声时用手按住锣,锣声立即消失了

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.手机A拨手机B时,手机B发出铃声屏上显示A的号码。若将手机A置于一真空玻璃罩中,用手机B拨叫手机A,则( )

A.能听到A发出的铃声,并看到A显示B的号码

B.不能听到A发出的铃声,但看到A显示B的号码

C.不能听到A发出的铃声,但看到A显示A的号码

D.既不能听到A发出的铃声,也不能显示B的号码

4.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,原因是手( )

A.使鼓面停止了振动

B.吸收了声波

C.改变了鼓面的振动频率

D.把声音反射回去了

5.如图所示为一款新型耳机,佩戴时不堵塞耳朵,将耳机贴在额骨两侧,耳机发出的振动信号传到听觉神经后,我们就可以听到声音了。下列有关说法错误的是( )

A.佩戴者能听到声音说明固体可以传声

B.使用时产生听觉的部位是耳朵

C.这种耳机可以帮助部分听力障碍患者听到声音

D.听力健全的人在户外活动时使用这款耳机,也不影响他听周周围环境中的声音,从而可在一定程度上保障使用者的安全

6.声无小而不闻,行无隐而不行。下列关于声音的叙述中,正确的是( )

A.只要物体振动,就能听到声音

B.耳朵能听到声音,是由于声波激起人体的神经振动

C.声音在水中传播最快

D.声音在空气中的传播速度可以大于或小于340米/秒

7.对于下列四幅图,说法不正确的是( )

A.不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声音的传播需要介质

B.纸板划得越慢,梳齿振动得越慢,发出的音调越高

C.发声的音叉将乒乓球弹开,说明发声的物体在振动

D.敲鼓时用力越大,鼓发出声音的响度越大

8.关于甲、乙、丙三个正在振动的物体,下列说法正确的是( )

甲:蝴蝶以每秒3次的频率上下挥动翅膀

乙:蝙蝠发出频率为1×105赫兹的振动

丙:被小锤敲击的音叉(频率为256赫兹)

A.甲、乙、丙都是声源,人耳都能听到它们发出的直章

B.丙是声源,人耳能听到它发出的声音;甲乙都不是声源,人耳听不到

C.甲、乙、丙都是声源,人耳只能听到丙发出的声言

D.甲、乙、丙都不是声源,人耳只能听不到它们发出的声音

9.将一只电铃放在密闭的玻璃瓶内,如图所示。接通电源可看到电铃在振动并发出铃声,在逐渐抽出玻璃瓶内的空气时,听到的铃声会越来越小。依据该实验不能得出的结论是( )

A.玻璃能传播声音

B.空气是传播声音的介质

C.发声的物体在振动

D.空气减少使电铃的振动减弱

二、填空题

10.我国古书《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭的敌人的马啼声,其原因是___________。

11.请根据所学知进解释以下现象。

(1)在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用______来感知“象”的形状,“象”的形状的形成部位是______

(2)如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生______,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少女感觉到音乐节奏的变化。

12.当宇航员登上月球后,大喊一声“我登上月球了”。请问他自己 (选填“能”或“不能”)听到自己的声音;而这时他身边的同伴不借助通信器材 (选填“能”或“不能”)听到他的声音,这是因为 。

13.声音可以在___________体、___________体、___________体中传播,但不能在真空中传播。声音的传播需要物质,科学上把这样的物质叫做___________。

14.如图所示,回答下列问题:

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明________________;乒乓球在实验中起到什么作用?______________________。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明________。

(3)若在月球上做这两个实验,甲实验乒乓球____弹起,乙实验乒乓球____弹起。(均选填“会”或“不会”)

三、探究题

15.为了探究声音产生的原因,小明和小华一起做了几个实验:小明把手放在喉咙处,大声讲话,感觉喉头振动了;小华把发声的音叉放在水中,可以激起水花。

(1)小华同学通过对上面的种种实验现象的分析可知声音是由物体______产生的。 他用手使劲敲桌子,发出很大的响声,但是他看到桌子几乎没有振动,为了使看到的实验现象更明显,可运用的科学方法是_______。

(2)小明、小华等同学在探究出上述问题之后,又提出这样一个问题:声音是怎样从发声物体传播到远处的?针对这一问题,他们经过认真地思考,提出了两种猜想:①声音要传播出去,需要物质做媒介;②声音要传播出去,不需要物质做媒介;究竟哪一种猜想是正确的呢?小明他们进行了如下的实验:如图所示,随着向外不断抽气,结果发现手机铃声越来越______ (选填“大”或“小”)。由此现象可以推理:猜想_______是正确的。

16.为探究声音的反射与吸收特点,小科同学进行实验研究

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械手表,耳朵靠近玻璃圆筒门正上方处,能清晰地听见表声,表声是通过_____传播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离后,如图甲所示位置,恰好听不见表声,在玻璃圆筒口正上方处安放一块玻璃板,调整玻璃板的角度直到眼睛能从镜面里看到表,如图乙所示,则是该光路的_____(入射角/反射角),此时耳朵又能清晰的听见表声了,说明声音_____(能/不能)像光一样反射。

(3)当用海绵板代替玻璃板,听见的声音明显减弱,说明海绵吸收声音的能力_____(强/弱)于玻璃板。

四、简答题

17.北宋时代的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着,行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早地听到夜袭的敌人的马蹄声。沈括的这段记载有何科学道理?

18.我们常用“钻牛角尖”来形容一个人的固执和呆板,可你见过声音也会“钻牛角尖”吗 如图所示,形象地描述了声波能钻进楔形物体的缝中,由此可知,由很多小楔形物体组成的墙面有何功效呢?

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【解析】

“余音不止”,其原因是大钟虽然停止振动,但空气仍在振动,选B

2.D

【详解】

①敲鼓时,鼓面的纸屑跳动,说明发声体在振动;

②真空罩中响铃的手机听不到铃声,说明真空不能传声;

③用相同的力度以快慢不同的速度划过木梳齿,发出的声音音调不同,说明音调与物体振动的频率有关;

④用手按住发声的锣,其声音会消失,说明声音是由物体振动产生的,振动停止,声音也停止。故①②④能说明声音的产生或传播条件。

故选D。

3.B

【详解】

声音不能在真空中传播,拨打真空罩中手机,不能听到手机铃声;手机接收的是电磁波信号,电磁波能在真空中传播,真空罩中的手机能接收到呼叫信号;所以,不能听到手机A发出的铃声,但能看到手机A显示出了手机B的号码。

故选B。

4.A

【分析】

声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。

【详解】

手掌按住正在发声的鼓面,手使鼓面停止了振动,声音的产生停止,因此鼓声消失。

故选A。

5.B

【详解】

A.声音的传播需要介质,佩戴耳机能听到声音,说明固体可以传声,故A正确,不符合题意;

B.听觉感受器产生神经冲动沿与听觉有关的神经传到大脑皮层的听觉中枢,形成听觉。故人产生听觉的部位是大脑皮层的听觉中枢,故B错误,符合题意;

C.人听到的声音是通过头骨、颌骨等骨骼传播到听觉神经,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作:骨传导;听力障碍者可以用这种方法听到声音,故C正确,不符合题意;

D.听力健全的人使用这款耳机,可以通过骨传声听到声音,也不影响他听周围环境中的声音,可以保障使用者的安全,故D正确,不符合题意。

故选B。

6.D

【详解】

A.物体振动,产生声音,如果没有传播声音的介质,不能听到声音,故A错误;

B.耳朵能够听到声音是声波引起鼓膜振动,并把这种振动通过听小骨、耳蜗,传给听觉神经造成的,故B错误;

C.声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢,故C错误;

D.声速除了与介质种类有关外,还与温度有关,在15℃的空气中传播速度是340m/s,温度升高,声速变大,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

A.不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声音的传播需要介质,真空不能传声,故A正确,不符合题意;

B.纸板划得越慢,梳齿振动得越慢,发出的音调越低,故B错误,符合题意;

C.将乒乓球靠近正在发声的音叉时,乒乓球被弹开,说明发声的物体在振动,故C正确,不符合题意;

D.用力敲击鼓面,鼓面振幅越大,发出声音的响度就越大,故D正确,不符合题意。

故选B。

8.C

【详解】

甲、手臂以每秒2次的频率上下挥动,发出了声音,是声源,但这个发声体振动的频率过低,不在人耳的听觉频率范围之内,所以人耳听不到;

乙、蝙蝠发出频率为1×105 Hz的振动,也发出了声音,是声源,但这个发声体振动的频率过高,也不在人耳的听觉频率范围之内,所以人耳听不到;

丙、用小锤敲击频率为256Hz的音叉,音叉发出声音,是声源,音叉的振动频率在人耳的听觉频率范围之内,所以我们可以听到音叉的声音。

故选C。

9.D

【详解】

AB.铃声能通过空气、玻璃传到外面,说明玻璃能传播声音,空气是传播声音的介质,故AB不符合题意,AB错误;

C.声音是由物体振动产生的,既然能听到声音,说明发声的物体在振动,故C不符合题意,C错误;

D.铃声越来越小,是因为传播介质减少造成的,不能得出电铃的振动减弱结论,故D符合题意,D正确。

故选D。

10.大地(固体)能传声,且比空气传声的速度快

【解析】

【详解】

行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭的敌人的马蹄声,声音是通过土地、竹筒等固体传过来的,其原因是固体能传声,且比空气传声速度快,传声性能好。

11.触觉 大脑皮层 振动

【详解】

(1)[1][2]盲人的触觉发达,盲人摸象就是利用触觉,触觉形成的部位是大脑皮层。

(2)[3]声波是一种能量,能使音响、舞台产生振动,从而使聋哑少女感觉到音乐节奏的变化。

12.能 不能 真空不能传声

【分析】

解决此题的关键是要知道声音的传播是需要介质的,它可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播,但不能在真空中传播.人听到的声音可以是由耳朵传播的也可以是由骨骼传播的.

【详解】

月球上没有气体,所以当宇航员喊的时候他自己可以通过骨骼传声而听到声音,但是他身边的同伴却由于缺少传播声音的介质,如果不借助任何的通信器材的话就不能听到他得声音.

故答案为能;不能;真空不能传声.

13.固 液 气 介质

【详解】

[1][2][3][4]声音的传播需要物质,物理学中把传播声音的物质叫介质,传播声音的介质可以是固体、液体和气体,真空中没有介质,所以真空不能传声。

14.发声的物体在振动 将微小的振动放大 空气能传播声音 会 不会

【详解】

(1)[1]如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明发声的物体在振动;

[2]音叉的振动我们是不容易看到的,所以乒乓球在实验中起到的作用是:将微小的振动放大。

(2)[3]如图乙所示,敲击右边的音叉,音叉振动激起声波,声波由空气传递到左边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,所以这个现象说明空气能传播声音。

(3)[4]若在月球上做这两个实验,甲实验音叉仍然能够振动,所以乒乓球会弹起;

[5]由于月球上没有空气,是真空环境,不能传递声音,所以乙实验乒乓球不会弹起。

15.振动 转换法 小 ①

【详解】

(1)[1]大声讲话时喉头振动,发声的音叉激起水花,都说明声音是由物体振动产生的。

[2]桌子是较大的物体,发声振动不易观察,可以利用转换法,所以可在桌子上放一些小纸屑,敲桌子观察桌面上小纸屑的振动。

(2)[3][4]由于瓶内空气越来越少,声音就越来越小,是声音传播的物质(空气)逐渐减少造成的,所以,猜想①是正确的。

16.空气 入射角 能 强

【详解】

(1)[1]耳朵在玻璃圆筒口上方清晰地听到的声音是通过空气传播的;

(2)[2][3]人看见表,是表的光经平面镜反射后进入眼睛形成的,所以光线AO是入射光,所以∠AOB是入射角;参照光的反射规律可知声音也可以发生反射;

(3)[4]因为海绵板代替玻璃板后,听见的声音明显减弱,所以海绵板吸收声音的能力强于玻璃板。

17.见解析

【解析】

【详解】

因为固体可以传播声音,而且固体传播声音的速度比空气传播声音的速度快,所以士兵能及早听到敌军马蹄的声音.

18.有良好的吸音效果

【解析】

【详解】

由图可知,声波遇到这种墙面后会经过多次反射而钻进缝隙中,所以这种墙面能够很好的将声波吸收掉。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空