青海省海东市2021-2022学年高二上学期市属学校互助期末考试生物试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省海东市2021-2022学年高二上学期市属学校互助期末考试生物试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 196.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

海东市2021-2022学年高二上学期市属学校互助期末考试

生物试卷

考生注意:

1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:人教版必修3。

第I卷 (选择题 共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1.下列有关内环境稳态的叙述,错误的是

A.内环境稳态的基础是人体各器官、系统协调一致地正常运行

B.内环境稳态就是指内环境的三种理化性质保持相对稳定的状态

C.内环境稳态的失调往往会引发疾病

D.内环境稳态不仅与外部环境有关,与机体的自身代谢也有关

2.下列有关内环境的叙述,错误的是

A.内环境主要由三种细胞外液构成

B.呼吸酶不属于内环境的成分

C.正常情况下内环境的理化性质保持相对稳定

D.食物的消化过程发生在内环境中

3.糖尿病是因血糖调节障碍而形成的一种人类常见疾病。下列关于血糖调节的叙述,错误的是

A.饭后半小时,骨骼肌和肝脏中糖原合成会增加

B.长跑过程中,肝糖原会分解以补充血糖

C.血糖浓度的下降可能与胰岛B细胞的分泌活动有关

D.胰岛素和胰高血糖素呈协同关系,共同维持血糖的稳定

4.水盐调节是维持人体内环境稳态的重要调节方式。下列关于水盐平衡调节的叙述,错误的是

A.细胞外液渗透压升高,使大脑皮层产生渴觉,此过程中只有神经调节

B.水盐平衡调节对维持细胞外液渗透压的相对稳定具有重要的作用

C.喝了过多的水以后,垂体分泌的抗利尿激素会减少

D.流汗过多不仅要补充水分,还要补充无机盐

5.下列关于体温调节的叙述,正确的是

A.若脊踳在胸段部断裂,则下肢在冷水中大脑皮层也不会产生冷觉

B.感受器指的是人的皮肤或腺体

C.在体温调节过程中,甲状腺激素和肾上腺素的作用呈拮抗关系

D.在寒冷环境中人体会出现打寒战、汗腺分泌活动减弱和毛细血管舒张等现象

6.下列有关神经调节与体液调节的叙述,错误的是

A.与神经调节相比,体液调节的范围更为广泛

B.某些激素的释放又受到神经调节的调控

C.体液调节可以对神经调节产生影响

D.两种调节方式中,体液调节占主要地位

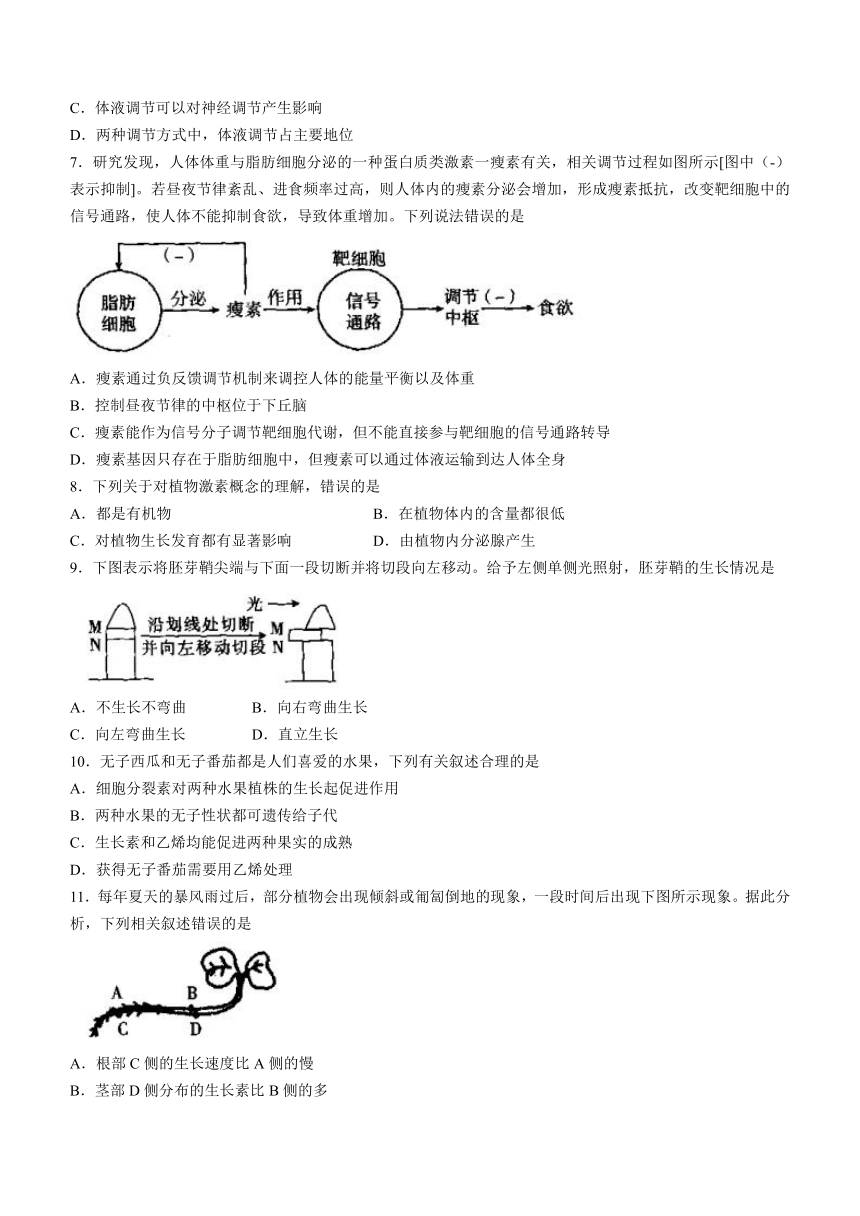

7.研究发现,人体体重与脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素一瘦素有关,相关调节过程如图所示[图中(-)表示抑制]。若昼夜节律紊乱、进食频率过高,则人体内的瘦素分泌会增加,形成瘦素抵抗,改变靶细胞中的信号通路,使人体不能抑制食欲,导致体重增加。下列说法错误的是

A.瘦素通过负反馈调节机制来调控人体的能量平衡以及体重

B.控制昼夜节律的中枢位于下丘脑

C.瘦素能作为信号分子调节靶细胞代谢,但不能直接参与靶细胞的信号通路转导

D.瘦素基因只存在于脂肪细胞中,但瘦素可以通过体液运输到达人体全身

8.下列关于对植物激素概念的理解,错误的是

A.都是有机物 B.在植物体内的含量都很低

C.对植物生长发育都有显著影响 D.由植物内分泌腺产生

9.下图表示将胚芽鞘尖端与下面一段切断并将切段向左移动。给予左侧单侧光照射,胚芽鞘的生长情况是

A.不生长不弯曲 B.向右弯曲生长

C.向左弯曲生长 D.直立生长

10.无子西瓜和无子番茄都是人们喜爱的水果,下列有关叙述合理的是

A.细胞分裂素对两种水果植株的生长起促进作用

B.两种水果的无子性状都可遗传给子代

C.生长素和乙烯均能促进两种果实的成熟

D.获得无子番茄需要用乙烯处理

11.每年夏天的暴风雨过后,部分植物会出现倾斜或匍匐倒地的现象,一段时间后出现下图所示现象。据此分析,下列相关叙述错误的是

A.根部C侧的生长速度比A侧的慢

B.茎部D侧分布的生长素比B侧的多

C.根部和茎部生长素的分布都受重力的影响

D.植物根和茎的生长都具有向光性和向地性

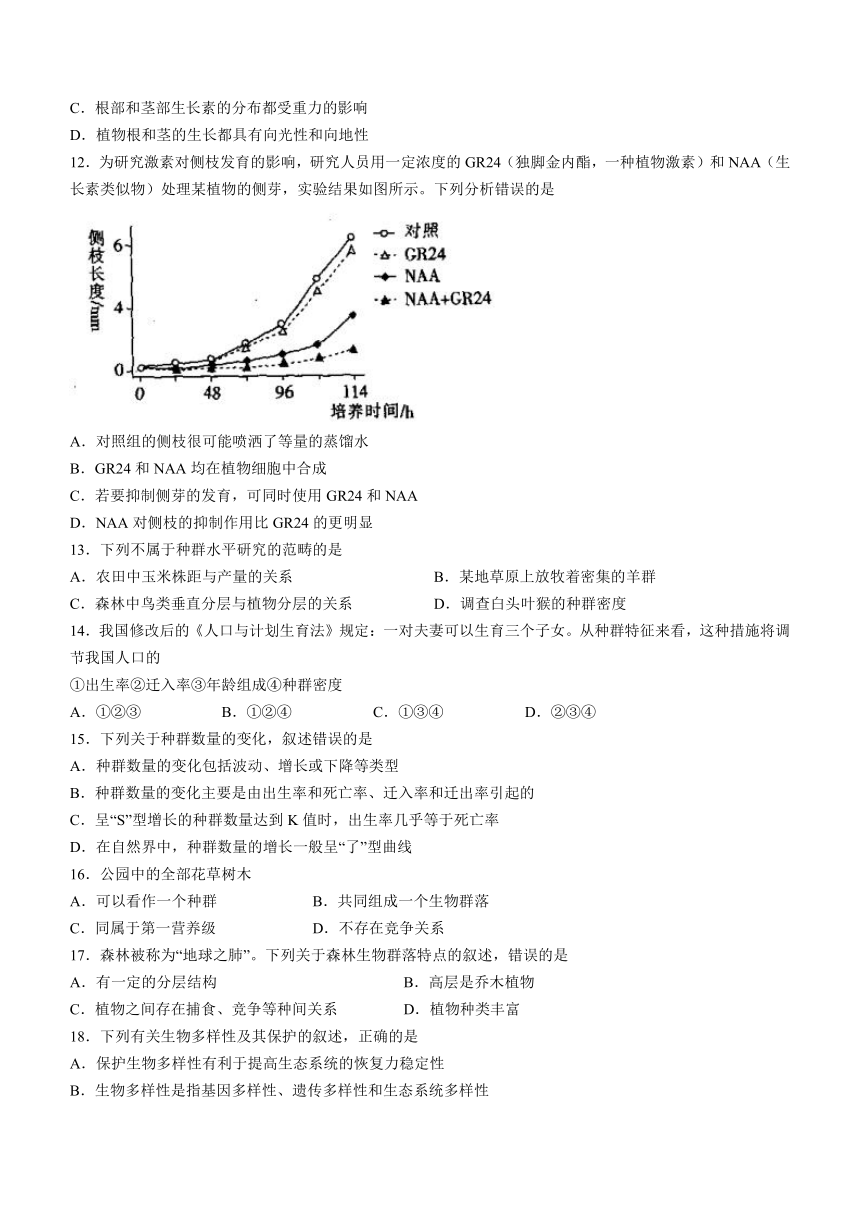

12.为研究激素对侧枝发育的影响,研究人员用一定浓度的GR24(独脚金内酯,一种植物激素)和NAA(生长素类似物)处理某植物的侧芽,实验结果如图所示。下列分析错误的是

A.对照组的侧枝很可能喷洒了等量的蒸馏水

B.GR24和NAA均在植物细胞中合成

C.若要抑制侧芽的发育,可同时使用GR24和NAA

D.NAA对侧枝的抑制作用比GR24的更明显

13.下列不属于种群水平研究的范畴的是

A.农田中玉米株距与产量的关系 B.某地草原上放牧着密集的羊群

C.森林中鸟类垂直分层与植物分层的关系 D.调查白头叶猴的种群密度

14.我国修改后的《人口与计划生育法》规定:一对夫妻可以生育三个子女。从种群特征来看,这种措施将调节我国人口的

①出生率②迁入率③年龄组成④种群密度

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.下列关于种群数量的变化,叙述错误的是

A.种群数量的变化包括波动、增长或下降等类型

B.种群数量的变化主要是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率引起的

C.呈“S”型增长的种群数量达到K值时,出生率几乎等于死亡率

D.在自然界中,种群数量的增长一般呈“了”型曲线

16.公园中的全部花草树木

A.可以看作一个种群 B.共同组成一个生物群落

C.同属于第一营养级 D.不存在竞争关系

17.森林被称为“地球之肺”。下列关于森林生物群落特点的叙述,错误的是

A.有一定的分层结构 B.高层是乔木植物

C.植物之间存在捕食、竞争等种间关系 D.植物种类丰富

18.下列有关生物多样性及其保护的叙述,正确的是

A.保护生物多样性有利于提高生态系统的恢复力稳定性

B.生物多样性是指基因多样性、遗传多样性和生态系统多样性

C.生物多样性和环境气候之间是相互影响、相互作用的

D.易地保护是对生物多样性最有效的保护措施

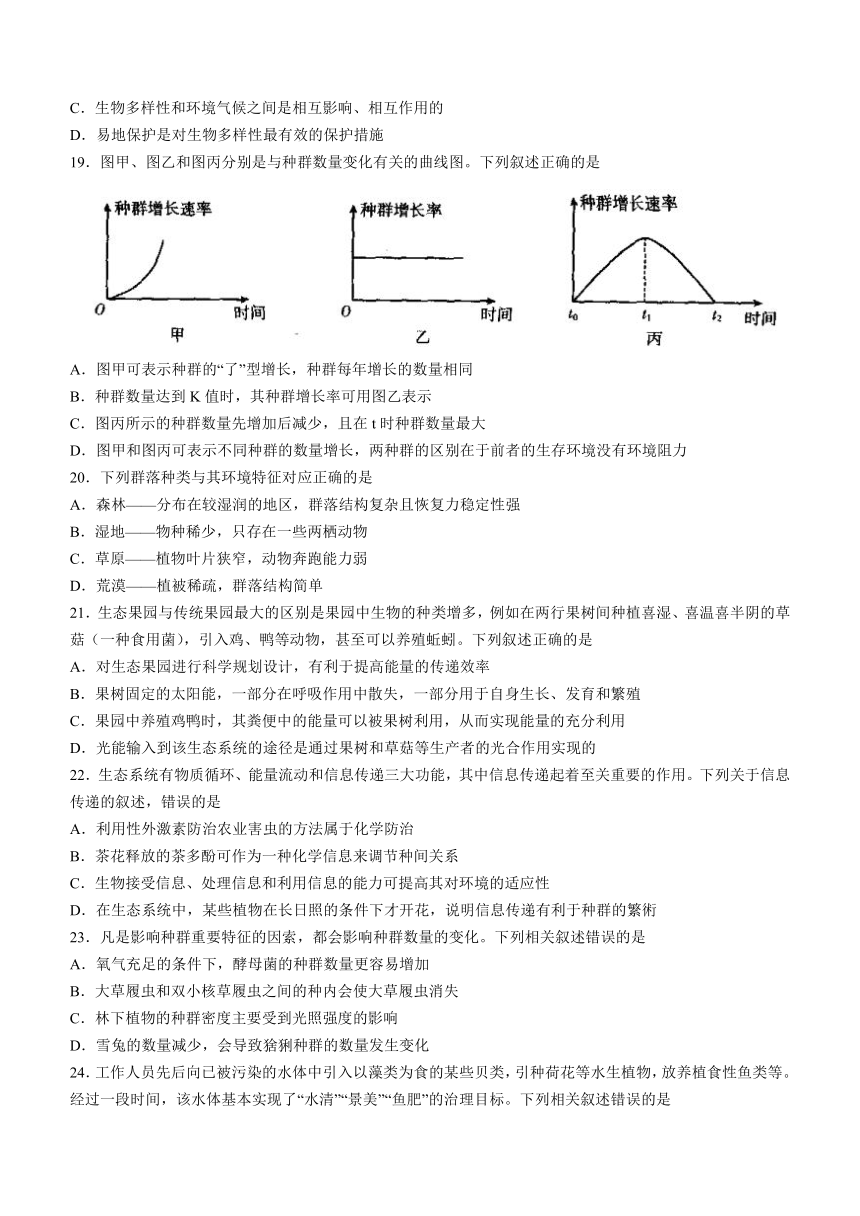

19.图甲、图乙和图丙分别是与种群数量变化有关的曲线图。下列叙述正确的是

A.图甲可表示种群的“了”型增长,种群每年增长的数量相同

B.种群数量达到K值时,其种群增长率可用图乙表示

C.图丙所示的种群数量先增加后减少,且在t时种群数量最大

D.图甲和图丙可表示不同种群的数量增长,两种群的区别在于前者的生存环境没有环境阻力

20.下列群落种类与其环境特征对应正确的是

A.森林——分布在较湿润的地区,群落结构复杂且恢复力稳定性强

B.湿地——物种稀少,只存在一些两栖动物

C.草原——植物叶片狭窄,动物奔跑能力弱

D.荒漠——植被稀疏,群落结构简单

21.生态果园与传统果园最大的区别是果园中生物的种类增多,例如在两行果树间种植喜湿、喜温喜半阴的草菇(一种食用菌),引入鸡、鸭等动物,甚至可以养殖蚯蚓。下列叙述正确的是

A.对生态果园进行科学规划设计,有利于提高能量的传递效率

B.果树固定的太阳能,一部分在呼吸作用中散失,一部分用于自身生长、发育和繁殖

C.果园中养殖鸡鸭时,其粪便中的能量可以被果树利用,从而实现能量的充分利用

D.光能输入到该生态系统的途径是通过果树和草菇等生产者的光合作用实现的

22.生态系统有物质循环、能量流动和信息传递三大功能,其中信息传递起着至关重要的作用。下列关于信息传递的叙述,错误的是

A.利用性外激素防治农业害虫的方法属于化学防治

B.茶花释放的茶多酚可作为一种化学信息来调节种间关系

C.生物接受信息、处理信息和利用信息的能力可提高其对环境的适应性

D.在生态系统中,某些植物在长日照的条件下才开花,说明信息传递有利于种群的繁術

23.凡是影响种群重要特征的因索,都会影响种群数量的变化。下列相关叙述错误的是

A.氧气充足的条件下,酵母菌的种群数量更容易增加

B.大草履虫和双小核草履虫之间的种内会使大草履虫消失

C.林下植物的种群密度主要受到光照强度的影响

D.雪兔的数量减少,会导致猞猁种群的数量发生变化

24.工作人员先后向已被污染的水体中引入以藻类为食的某些贝类,引种荷花等水生植物,放养植食性鱼类等。经过一段时间,该水体基本实现了“水清”“景美”“鱼肥”的治理目标。下列相关叙述错误的是

A.若水体受污染较严重,则其抵抗力稳定性可能下降,生物多样性减少

B.改造后的水体,其群落的结构更合理,能够实现自身的物质循环

C.放养植食性鱼类会改变水体生态系统能量流动的关系,从而使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.治理后,水体的自我调节能力增强,生态系统基本达到相对稳定的状态

25.研究者采取“以蛛控虫,养螺灭草肥田”的主要措施,在某地实施了“稻—蛛—螺”的生态调控大田实验,并将该实验结果与化学防治效果作比较,以研究其生态、经济和社会效益。下列叙述错误的是

A.在稻田中引入蜘蛛和螺增加了生物的种类,提高了该生态系统中营养结构的复杂性,提高了其抵抗力稳定性

B.该农田生态系统中的能量流动总是逐级递减的,因此其能量金字塔是上窄下宽的

C.引入稻田和螺可以提高该生态系统营养结构的复杂性,使生态系统可通过正反馈调节有效控制虫害

D.“稻—蛛—螺”模式既有利于保护生物多样性,又能大大提高能量的利用率

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

二、非选择题(本大题共5小题,共50分。)

26.(9分)绣娘是古今人们对掌握一定刺绣技艺的女性的总称,她们高超的刺绣技艺是长久训练而来的,而她们在刺绣过程中经常被针刺。下图是绣娘的手被针刺后发生反射的过程简图,其中字母表示反射弧的有关结构,甲、乙分别存在于大脑和脊髓中。据图回答下列问题:

(1)绣娘的手被针刺后感到疼痛的过程中,兴奋在其传入神经纤维上的传导是________(填“单向”或“双向”)的。

(2)绣娘的手被针刺后立即缩回属于非条件反射。形成该反射弧的效应器为__________(填字母)、神经中枢为__________(填“甲”或“乙”)。

(3)下表表示绣娘的手被针刺后缩手这一反射过程中传入神经在兴奋传导前后膜电位的表现及形成机制,请补充完整:

项目 皮肤被针刺前 皮肤被针刺后

膜电位状态 静息电位 ①__________

形成机理 ②__________ Na+内流

离子运输方式 协助扩散 ③__________

27.(11分)下图1为人体免疫部分过程示意图(字母表示细胞,序号表示过程),图2表示第一次感染某病原体时机体中的抗体浓度和患病程度的变化。回答下列问题:

(1)图1中的多种免疫细胞中,能识别抗原的有__________(填字母)。a细胞在图1过程中的作用是_____________________。

(2)如果某人感染了新冠病毒,且该病毒侵入到了靶细胞内,请结合图1简述机体最终将新冠病毒消灭的过程:__________________________________________________。

(3)请在图2中画出再次免疫过程中抗体浓度和患病程度的变化,该变化主要与图1中的__________(填字母)细胞有关。

28.(9分)为推进生态文明建设,某地对不宜耕作的农田和土地实行退耕还林还草,生态环境逐步得到改善。回答下列相关问题:

(1)实施退耕还林后,耕地逐步过渡到灌木丛甚至小树林,这一过程叫作____________。弃耕后的地段和退耕还林之前的农田主要区别在于____________,耕作的农田中的物种类群较少,是因为受_____________影响较大。

(2)调查发现,某地段不同区域分布着不同种群,同一地域上种群密度也有差异,且呈镶嵌分布,这种差异称为群落的___________结构。

(3)研究者跟踪研究了某种乔木。该乔木种群最基本的数量特征是__________;调查时发现,植物间存在激烈的竞争,造成竞争的原因是_____________________。

29.(9分)2020年起源于东非的蝗灾数月就席卷了东非、西非的10多个国家,此后蝗虫群又进入亚洲的部分国家。根据媒体报道,当时蝗虫的数量已经达到4000亿只。这次蝗灾的主角沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏性的迁徙性害虫,严重威胁当地的农业生产和人民生计。回答下列问题:

(1)若要有效治理蝗灾,则可以通过调查跳蝻的种群密度来为蝗灾的治理提供依据。调查跳蝻的密度时,常采用的调查方法是______________,使用该方法时,最后得出的结果要取_______________作为跳蝻密度的估算值。

(2)面对蝗灾,人们想出了很多灭蝗办法,我国科研人员在研究“牧鸭治蝗”时构建的鸭—蝗虫模型如图所示,图中箭头所指的方向代表曲线变化趋势。该模型中,蝗虫数量由N1变为N3的过程中,鸭的数量变化趋势为__________,治理蝗虫的最佳时机为图中的__________点,请再提出一种治蝗的措施:__________。

(3)蝗虫群经过某地区时遇到秋天过早降温,许多蝗虫在产卵前死亡,导致该地区次年蝗虫的种群密度明显下降,原因是______________________________。

30.(12分)下图是某自然生态系统中部分生物关系的示意图。回答下列问题:

(1)图中生态系统的基石是____________。图中属于分解者的有__________,其作用是__________。

(2)图中蝗虫和杂食性鸟的种间关系是__________,杂食性鸟可用眼睛辨别蝗虫,这是物理信息在发挥作用,说明信息传递具有____________的功能。

(3)该生态系统与人工生态系统相比,在能量来源上两者的区别是_____________。若只考虑杂食性鸟、蜘蛛、蝗虫和草的情况下,图中的杂食性鸟需要获取1kJ的能量,营养级之间的传递效率为10%~20%,那么草占据的营养级最多需要提供的能量是____________________________________kJ。

高二生物试卷参考答案

1.B2.D3.D4.C5.A6.D7.D8.D9.B10.A11.D12.B13.C14.C15.D

16.C17.C18.C19.D20.D21.B22.A23.B24.B25.C

26.(1)单向(2分)

(2)E(2分) 乙(2分)

(3)①动作电位(1分)②K+外流(1分)③协助扩散(1分)

27.(1)abcdfg(2分)对抗原进行摄取、处理和呈递,吞噬消化抗原和抗体结合形成的沉淀或细胞集团(2分)

(2)先通过g细胞将感染病毒的靶细胞裂解,释放出的抗原再与e细胞产生的抗体结合成沉淀,再被细胞a吞噬并分解(合理即得分,3分)

(3)如图所示(3分)d(1分)

28.(1)演替(或次生演替)(1分)物种组成(2分)人类活动(2分)

(2)水平(1分)

(3)种群密度(1分)植物间会争夺资源和空间(或资源和空间有限)(2分)

29.(1)样方法(1分)平均值(1分)

(2)先减少后增多(2分)N1(1分)利用化学物质诱杀蝗虫的雄性个体,改变蝗虫种群的性别比例,从而

降低蝗虫种群的出生率(合理即可给分,2分)

(3)产卵数量少,出生率下降(2分)

30.(1)乔木、草本植物等生产者(1分)大型真菌、跳虫(2分)将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物(2分)

(2)捕食和种间竞争(2分)调节种间关系,维持生态系统的稳定(2分)

(3)自然生态系统的能量来自生产者通过光合作用固定的太阳能,而人工生态系统还需要人工投入物质和能量(2分)1000(1分)

生物试卷

考生注意:

1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:人教版必修3。

第I卷 (选择题 共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1.下列有关内环境稳态的叙述,错误的是

A.内环境稳态的基础是人体各器官、系统协调一致地正常运行

B.内环境稳态就是指内环境的三种理化性质保持相对稳定的状态

C.内环境稳态的失调往往会引发疾病

D.内环境稳态不仅与外部环境有关,与机体的自身代谢也有关

2.下列有关内环境的叙述,错误的是

A.内环境主要由三种细胞外液构成

B.呼吸酶不属于内环境的成分

C.正常情况下内环境的理化性质保持相对稳定

D.食物的消化过程发生在内环境中

3.糖尿病是因血糖调节障碍而形成的一种人类常见疾病。下列关于血糖调节的叙述,错误的是

A.饭后半小时,骨骼肌和肝脏中糖原合成会增加

B.长跑过程中,肝糖原会分解以补充血糖

C.血糖浓度的下降可能与胰岛B细胞的分泌活动有关

D.胰岛素和胰高血糖素呈协同关系,共同维持血糖的稳定

4.水盐调节是维持人体内环境稳态的重要调节方式。下列关于水盐平衡调节的叙述,错误的是

A.细胞外液渗透压升高,使大脑皮层产生渴觉,此过程中只有神经调节

B.水盐平衡调节对维持细胞外液渗透压的相对稳定具有重要的作用

C.喝了过多的水以后,垂体分泌的抗利尿激素会减少

D.流汗过多不仅要补充水分,还要补充无机盐

5.下列关于体温调节的叙述,正确的是

A.若脊踳在胸段部断裂,则下肢在冷水中大脑皮层也不会产生冷觉

B.感受器指的是人的皮肤或腺体

C.在体温调节过程中,甲状腺激素和肾上腺素的作用呈拮抗关系

D.在寒冷环境中人体会出现打寒战、汗腺分泌活动减弱和毛细血管舒张等现象

6.下列有关神经调节与体液调节的叙述,错误的是

A.与神经调节相比,体液调节的范围更为广泛

B.某些激素的释放又受到神经调节的调控

C.体液调节可以对神经调节产生影响

D.两种调节方式中,体液调节占主要地位

7.研究发现,人体体重与脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素一瘦素有关,相关调节过程如图所示[图中(-)表示抑制]。若昼夜节律紊乱、进食频率过高,则人体内的瘦素分泌会增加,形成瘦素抵抗,改变靶细胞中的信号通路,使人体不能抑制食欲,导致体重增加。下列说法错误的是

A.瘦素通过负反馈调节机制来调控人体的能量平衡以及体重

B.控制昼夜节律的中枢位于下丘脑

C.瘦素能作为信号分子调节靶细胞代谢,但不能直接参与靶细胞的信号通路转导

D.瘦素基因只存在于脂肪细胞中,但瘦素可以通过体液运输到达人体全身

8.下列关于对植物激素概念的理解,错误的是

A.都是有机物 B.在植物体内的含量都很低

C.对植物生长发育都有显著影响 D.由植物内分泌腺产生

9.下图表示将胚芽鞘尖端与下面一段切断并将切段向左移动。给予左侧单侧光照射,胚芽鞘的生长情况是

A.不生长不弯曲 B.向右弯曲生长

C.向左弯曲生长 D.直立生长

10.无子西瓜和无子番茄都是人们喜爱的水果,下列有关叙述合理的是

A.细胞分裂素对两种水果植株的生长起促进作用

B.两种水果的无子性状都可遗传给子代

C.生长素和乙烯均能促进两种果实的成熟

D.获得无子番茄需要用乙烯处理

11.每年夏天的暴风雨过后,部分植物会出现倾斜或匍匐倒地的现象,一段时间后出现下图所示现象。据此分析,下列相关叙述错误的是

A.根部C侧的生长速度比A侧的慢

B.茎部D侧分布的生长素比B侧的多

C.根部和茎部生长素的分布都受重力的影响

D.植物根和茎的生长都具有向光性和向地性

12.为研究激素对侧枝发育的影响,研究人员用一定浓度的GR24(独脚金内酯,一种植物激素)和NAA(生长素类似物)处理某植物的侧芽,实验结果如图所示。下列分析错误的是

A.对照组的侧枝很可能喷洒了等量的蒸馏水

B.GR24和NAA均在植物细胞中合成

C.若要抑制侧芽的发育,可同时使用GR24和NAA

D.NAA对侧枝的抑制作用比GR24的更明显

13.下列不属于种群水平研究的范畴的是

A.农田中玉米株距与产量的关系 B.某地草原上放牧着密集的羊群

C.森林中鸟类垂直分层与植物分层的关系 D.调查白头叶猴的种群密度

14.我国修改后的《人口与计划生育法》规定:一对夫妻可以生育三个子女。从种群特征来看,这种措施将调节我国人口的

①出生率②迁入率③年龄组成④种群密度

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.下列关于种群数量的变化,叙述错误的是

A.种群数量的变化包括波动、增长或下降等类型

B.种群数量的变化主要是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率引起的

C.呈“S”型增长的种群数量达到K值时,出生率几乎等于死亡率

D.在自然界中,种群数量的增长一般呈“了”型曲线

16.公园中的全部花草树木

A.可以看作一个种群 B.共同组成一个生物群落

C.同属于第一营养级 D.不存在竞争关系

17.森林被称为“地球之肺”。下列关于森林生物群落特点的叙述,错误的是

A.有一定的分层结构 B.高层是乔木植物

C.植物之间存在捕食、竞争等种间关系 D.植物种类丰富

18.下列有关生物多样性及其保护的叙述,正确的是

A.保护生物多样性有利于提高生态系统的恢复力稳定性

B.生物多样性是指基因多样性、遗传多样性和生态系统多样性

C.生物多样性和环境气候之间是相互影响、相互作用的

D.易地保护是对生物多样性最有效的保护措施

19.图甲、图乙和图丙分别是与种群数量变化有关的曲线图。下列叙述正确的是

A.图甲可表示种群的“了”型增长,种群每年增长的数量相同

B.种群数量达到K值时,其种群增长率可用图乙表示

C.图丙所示的种群数量先增加后减少,且在t时种群数量最大

D.图甲和图丙可表示不同种群的数量增长,两种群的区别在于前者的生存环境没有环境阻力

20.下列群落种类与其环境特征对应正确的是

A.森林——分布在较湿润的地区,群落结构复杂且恢复力稳定性强

B.湿地——物种稀少,只存在一些两栖动物

C.草原——植物叶片狭窄,动物奔跑能力弱

D.荒漠——植被稀疏,群落结构简单

21.生态果园与传统果园最大的区别是果园中生物的种类增多,例如在两行果树间种植喜湿、喜温喜半阴的草菇(一种食用菌),引入鸡、鸭等动物,甚至可以养殖蚯蚓。下列叙述正确的是

A.对生态果园进行科学规划设计,有利于提高能量的传递效率

B.果树固定的太阳能,一部分在呼吸作用中散失,一部分用于自身生长、发育和繁殖

C.果园中养殖鸡鸭时,其粪便中的能量可以被果树利用,从而实现能量的充分利用

D.光能输入到该生态系统的途径是通过果树和草菇等生产者的光合作用实现的

22.生态系统有物质循环、能量流动和信息传递三大功能,其中信息传递起着至关重要的作用。下列关于信息传递的叙述,错误的是

A.利用性外激素防治农业害虫的方法属于化学防治

B.茶花释放的茶多酚可作为一种化学信息来调节种间关系

C.生物接受信息、处理信息和利用信息的能力可提高其对环境的适应性

D.在生态系统中,某些植物在长日照的条件下才开花,说明信息传递有利于种群的繁術

23.凡是影响种群重要特征的因索,都会影响种群数量的变化。下列相关叙述错误的是

A.氧气充足的条件下,酵母菌的种群数量更容易增加

B.大草履虫和双小核草履虫之间的种内会使大草履虫消失

C.林下植物的种群密度主要受到光照强度的影响

D.雪兔的数量减少,会导致猞猁种群的数量发生变化

24.工作人员先后向已被污染的水体中引入以藻类为食的某些贝类,引种荷花等水生植物,放养植食性鱼类等。经过一段时间,该水体基本实现了“水清”“景美”“鱼肥”的治理目标。下列相关叙述错误的是

A.若水体受污染较严重,则其抵抗力稳定性可能下降,生物多样性减少

B.改造后的水体,其群落的结构更合理,能够实现自身的物质循环

C.放养植食性鱼类会改变水体生态系统能量流动的关系,从而使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.治理后,水体的自我调节能力增强,生态系统基本达到相对稳定的状态

25.研究者采取“以蛛控虫,养螺灭草肥田”的主要措施,在某地实施了“稻—蛛—螺”的生态调控大田实验,并将该实验结果与化学防治效果作比较,以研究其生态、经济和社会效益。下列叙述错误的是

A.在稻田中引入蜘蛛和螺增加了生物的种类,提高了该生态系统中营养结构的复杂性,提高了其抵抗力稳定性

B.该农田生态系统中的能量流动总是逐级递减的,因此其能量金字塔是上窄下宽的

C.引入稻田和螺可以提高该生态系统营养结构的复杂性,使生态系统可通过正反馈调节有效控制虫害

D.“稻—蛛—螺”模式既有利于保护生物多样性,又能大大提高能量的利用率

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

二、非选择题(本大题共5小题,共50分。)

26.(9分)绣娘是古今人们对掌握一定刺绣技艺的女性的总称,她们高超的刺绣技艺是长久训练而来的,而她们在刺绣过程中经常被针刺。下图是绣娘的手被针刺后发生反射的过程简图,其中字母表示反射弧的有关结构,甲、乙分别存在于大脑和脊髓中。据图回答下列问题:

(1)绣娘的手被针刺后感到疼痛的过程中,兴奋在其传入神经纤维上的传导是________(填“单向”或“双向”)的。

(2)绣娘的手被针刺后立即缩回属于非条件反射。形成该反射弧的效应器为__________(填字母)、神经中枢为__________(填“甲”或“乙”)。

(3)下表表示绣娘的手被针刺后缩手这一反射过程中传入神经在兴奋传导前后膜电位的表现及形成机制,请补充完整:

项目 皮肤被针刺前 皮肤被针刺后

膜电位状态 静息电位 ①__________

形成机理 ②__________ Na+内流

离子运输方式 协助扩散 ③__________

27.(11分)下图1为人体免疫部分过程示意图(字母表示细胞,序号表示过程),图2表示第一次感染某病原体时机体中的抗体浓度和患病程度的变化。回答下列问题:

(1)图1中的多种免疫细胞中,能识别抗原的有__________(填字母)。a细胞在图1过程中的作用是_____________________。

(2)如果某人感染了新冠病毒,且该病毒侵入到了靶细胞内,请结合图1简述机体最终将新冠病毒消灭的过程:__________________________________________________。

(3)请在图2中画出再次免疫过程中抗体浓度和患病程度的变化,该变化主要与图1中的__________(填字母)细胞有关。

28.(9分)为推进生态文明建设,某地对不宜耕作的农田和土地实行退耕还林还草,生态环境逐步得到改善。回答下列相关问题:

(1)实施退耕还林后,耕地逐步过渡到灌木丛甚至小树林,这一过程叫作____________。弃耕后的地段和退耕还林之前的农田主要区别在于____________,耕作的农田中的物种类群较少,是因为受_____________影响较大。

(2)调查发现,某地段不同区域分布着不同种群,同一地域上种群密度也有差异,且呈镶嵌分布,这种差异称为群落的___________结构。

(3)研究者跟踪研究了某种乔木。该乔木种群最基本的数量特征是__________;调查时发现,植物间存在激烈的竞争,造成竞争的原因是_____________________。

29.(9分)2020年起源于东非的蝗灾数月就席卷了东非、西非的10多个国家,此后蝗虫群又进入亚洲的部分国家。根据媒体报道,当时蝗虫的数量已经达到4000亿只。这次蝗灾的主角沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏性的迁徙性害虫,严重威胁当地的农业生产和人民生计。回答下列问题:

(1)若要有效治理蝗灾,则可以通过调查跳蝻的种群密度来为蝗灾的治理提供依据。调查跳蝻的密度时,常采用的调查方法是______________,使用该方法时,最后得出的结果要取_______________作为跳蝻密度的估算值。

(2)面对蝗灾,人们想出了很多灭蝗办法,我国科研人员在研究“牧鸭治蝗”时构建的鸭—蝗虫模型如图所示,图中箭头所指的方向代表曲线变化趋势。该模型中,蝗虫数量由N1变为N3的过程中,鸭的数量变化趋势为__________,治理蝗虫的最佳时机为图中的__________点,请再提出一种治蝗的措施:__________。

(3)蝗虫群经过某地区时遇到秋天过早降温,许多蝗虫在产卵前死亡,导致该地区次年蝗虫的种群密度明显下降,原因是______________________________。

30.(12分)下图是某自然生态系统中部分生物关系的示意图。回答下列问题:

(1)图中生态系统的基石是____________。图中属于分解者的有__________,其作用是__________。

(2)图中蝗虫和杂食性鸟的种间关系是__________,杂食性鸟可用眼睛辨别蝗虫,这是物理信息在发挥作用,说明信息传递具有____________的功能。

(3)该生态系统与人工生态系统相比,在能量来源上两者的区别是_____________。若只考虑杂食性鸟、蜘蛛、蝗虫和草的情况下,图中的杂食性鸟需要获取1kJ的能量,营养级之间的传递效率为10%~20%,那么草占据的营养级最多需要提供的能量是____________________________________kJ。

高二生物试卷参考答案

1.B2.D3.D4.C5.A6.D7.D8.D9.B10.A11.D12.B13.C14.C15.D

16.C17.C18.C19.D20.D21.B22.A23.B24.B25.C

26.(1)单向(2分)

(2)E(2分) 乙(2分)

(3)①动作电位(1分)②K+外流(1分)③协助扩散(1分)

27.(1)abcdfg(2分)对抗原进行摄取、处理和呈递,吞噬消化抗原和抗体结合形成的沉淀或细胞集团(2分)

(2)先通过g细胞将感染病毒的靶细胞裂解,释放出的抗原再与e细胞产生的抗体结合成沉淀,再被细胞a吞噬并分解(合理即得分,3分)

(3)如图所示(3分)d(1分)

28.(1)演替(或次生演替)(1分)物种组成(2分)人类活动(2分)

(2)水平(1分)

(3)种群密度(1分)植物间会争夺资源和空间(或资源和空间有限)(2分)

29.(1)样方法(1分)平均值(1分)

(2)先减少后增多(2分)N1(1分)利用化学物质诱杀蝗虫的雄性个体,改变蝗虫种群的性别比例,从而

降低蝗虫种群的出生率(合理即可给分,2分)

(3)产卵数量少,出生率下降(2分)

30.(1)乔木、草本植物等生产者(1分)大型真菌、跳虫(2分)将动植物遗体和动物的排遗物分解为无机物(2分)

(2)捕食和种间竞争(2分)调节种间关系,维持生态系统的稳定(2分)

(3)自然生态系统的能量来自生产者通过光合作用固定的太阳能,而人工生态系统还需要人工投入物质和能量(2分)1000(1分)

同课章节目录