2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-02 08:54:59 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第20课 社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展、改革与解体

前苏联历任最高领导人

(一)赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

自主学习:阅读并梳理教材,分析赫鲁晓夫和勃列日涅夫

所改变的以及未能改变的?

一、苏联的发展、改革与解体

人物 所改变的 未能改变的

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

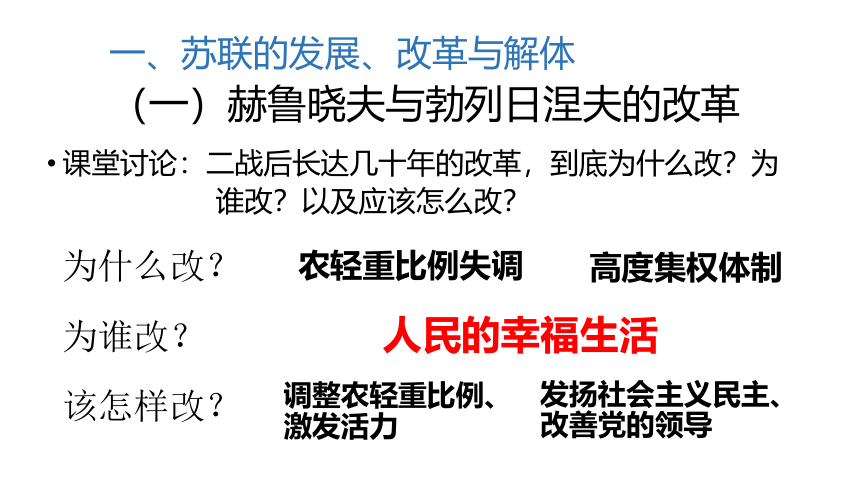

(一)赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

课堂讨论:二战后长达几十年的改革,到底为什么改?为

谁改?以及应该怎么改?

一、苏联的发展、改革与解体

为谁改?

为什么改?

该怎样改?

农轻重比例失调

高度集权体制

人民的幸福生活

调整农轻重比例、激发活力

发扬社会主义民主、改善党的领导

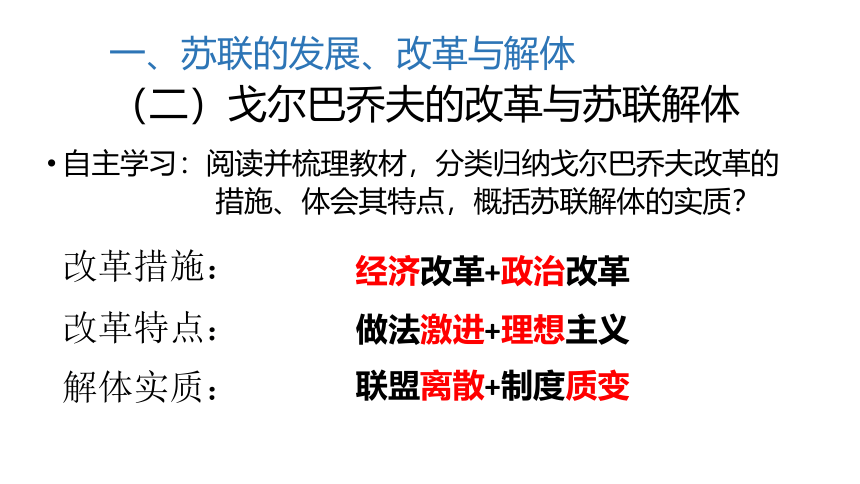

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

自主学习:阅读并梳理教材,分类归纳戈尔巴乔夫改革的

措施、体会其特点,概括苏联解体的实质?

一、苏联的发展、改革与解体

改革措施:

改革特点:

解体实质:

经济改革+政治改革

做法激进+理想主义

联盟离散+制度质变

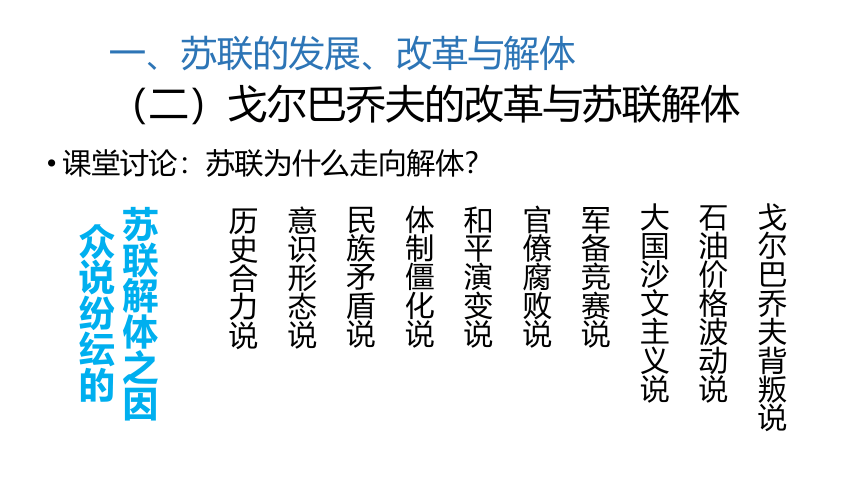

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

课堂讨论:苏联为什么走向解体?

一、苏联的发展、改革与解体

历史合力说

意识形态说

和平演变说

体制僵化说

民族矛盾说

官僚腐败说

军备竞赛说

石油价格波动说

戈尔巴乔夫背叛说

大国沙文主义说

众说纷纭的

苏联解体之因

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

学习延伸:苏联解体的反思与启示?

一、苏联的发展、改革与解体

这样的人有理想、有信仰、有情怀、有敬畏吗?

是人天性就喜欢如此吗?

是这种制度缺乏对人民的真诚和尊重,是制度对人性的扭曲和人的尊严的践踏,出于生存和自保的需要,人变得趋炎附势!

缺乏对制度的真诚

缺少对信仰的忠诚

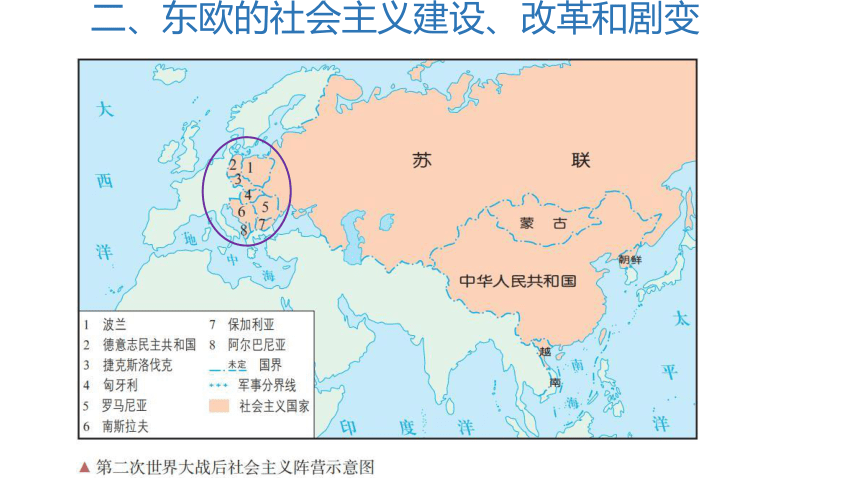

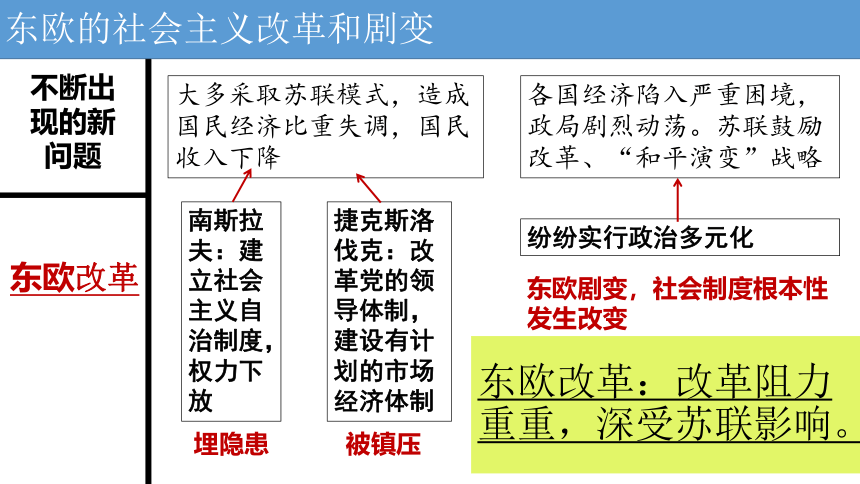

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉夫:建立社会主义自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变,社会制度根本性发生改变

东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

实践是检验真理的唯一标准

改革要立足本国国情,破除僵化、与时俱进

要有科学的战略思维,循序渐进,切忌操之过急

为人民着想,走群众路线,积极发动群众力量

处理好 “改革、发展、稳定”三者之间的关系

必须坚持正确的方向,不能将改革变为“改向”

坚持对外开放,积极推进融入全球化浪潮

苏联解体、东欧剧变给我们今天的社会主义经济改革带来什么启示呢?

1.中国的社会主义革命与探索发展(1949-1978)

1949

中华人民共和国成立

1950

抗美援朝战争打响

《中华人民共和国土地改革法》颁布

1953

和平共处五项原则的首次提出

抗美援朝胜利

一五计划开始实施

1954

第一届全国人大召开,通过《宪法》

参加日内瓦会议

1955

参加万隆会议

1956

三大改造基本完成

1958

“大跃进”和人民公社化运动开始

1964

第一颗原子弹爆炸成功

“四个现代化”伟大目标的提出

1966

1970

1971

1972

1976

1978

“文化大革命”开始

第一颗人造卫星发射成功

恢复联合国合法席位

中日正式建交

中美关系开始走向正常化

十一届三中全会召开

“文化大革命”结束,粉碎“四人帮”

新民主主义向社会主义过渡时期

全面建设社会主义时期

“文化大革命”时期

1967

第一颗氢弹爆炸成功

第一颗原子弹爆炸成功

装载着核弹的导弹成功发射

东方红一号卫星

三、中国社会主义的发展

2.中国特色社会主义道路的探索(1978年至今)

复兴号高铁

港珠澳大桥

大兴国际机场

青岛港

农业现代化

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

以社会主义市场经济的建立为核心,中国的社会主义建设走出了斯大林模式的怪圈,开辟了中国特色社会主义的全新道路。全面深化改革将使中国进入社会更加和谐、人民生活更加幸福的社会主义新阶段。

中国社会主义的发展

课堂检测

1.有学者提出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主要是指赫鲁晓夫

A.改革缺乏正确指导思想

B.坚持斯大林模式,不愿进行改革

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大林模式的束缚

D.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是

【答案】C

【解析】

【详解】

依据所学可知,赫鲁晓夫对斯大林进行了批判,同时对斯大林时期的经济体制进行了有限的改革,但没有从根本上改变斯大林体制,因此赫鲁晓夫“既是斯大林模式的掘墓人,又是守墓人”,故C项正确,B项排除; A项是赫鲁晓夫改革失败的原因,体现了守墓人的角色,排除;D项只体现了掘墓人的角色,排除。

2.1957年,赫鲁晓夫将原来一百人的中央委员会会议人数扩大到数百人。1962 年,又将地方党委- -分为二, 分别负责农业和工业,并实行干部队伍的任期制和轮换制。这些措施

A.具有明显的盲目性和随意性 B.是高度集中行政模式的体现

C.冲击了传统政治体制的弊端 D.为当时的农业改革铺平道路

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

赫鲁晓夫的做法在一定程度上改革了斯大林体制,对原有体制弊端进行了冲击,故选C;“盲目性和随意性”的评价有误,排除A;赫鲁晓夫的措施不是高度集中行政模式的体现,排除B;D项与题意无关,排除。故选C。

3.苏联官员巴卡京在评价戈尔巴乔夫改革时称:“改革我们制度的最高任务在于改造它的经济,在于确定由高度集中的计划经济向企业家自由活动过渡的最佳途径。这是解决这一问题的钥匙,其余(如国家制度、政治结构等)都是次要的。”这一论述实际上是指

A.苏联改革重心转移过快导致局势失控

B.苏联社会问题的解决推动经济体制改革

C.戈尔巴乔夫采取的改革措施得到认可

D.戈尔巴乔夫经济改革的成效被全盘否定

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

考查二战后苏联的经济改革。巴卡京认为苏联改革的根本在于经济体制改革,只有经济体制改革取得成效,才能为政治等其他领域的改革提供良好的基础,结合所学知识可知,这实质上是在批评戈尔巴乔夫在经济改革没有取得成效的前提下,贸然转向政治领域改革,结果导致局势失控,社会矛盾激化,最终导致苏联解体,故A项正确;巴卡京希望通过经济体制改革推动苏联其他社会问题的解决,故排除B项;根据材料信息可知,巴卡京对戈尔巴乔夫改革由经济领域转向政治领域是非常不满的,故排除C项;D项中“全盘否定”的说法过于绝对,故排除

4.20世纪60年代,美国著名学者杜兰特夫妇在《历史的教训》中指出:“现在俄国的社会主义,正在逐步恢复个人主义的激励机制,以使得这个体制拥有更大的生产动力。”这里主要评价的是

A.战时共产主义政策

B.赫鲁晓夫改革

C.新经济政策

D.戈尔巴乔夫改革

【答案】B

【解析】

赫鲁晓夫的改革在农业方面鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权;在工业方面给企业部分权利,一定程度上承认企业和个人的物质利益,调动生产者的积极性,符合材料中的“正在逐步恢复个人主义的激励机制”,故答案为B项。A项是在1918—1920年,B项是在20世纪20年代实施,D项是在20世纪80年代,均与材料中的时间信息“20世纪60年代”不符,排除A、C、D项。

5.戈尔巴乔夫上台后,进行经济体制改革,改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令。这实际上是

A.承认市场调节作用 B.放弃对经济的计划指导

C.恢复部门管理体制 D.接受西方自由放任原则

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

“经济管理方法”就是利用商品、货币关系,发挥市场调节作用,发展经济,A项正确;经济的“计划指导”、“部门管理体制”是原有的用“行政命令”管理经济的活动方式,排除BC两项;接受西方自由放任原则不是戈尔巴乔夫改革的重点,排除D项。

谢谢观看!

第20课 社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展、改革与解体

前苏联历任最高领导人

(一)赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

自主学习:阅读并梳理教材,分析赫鲁晓夫和勃列日涅夫

所改变的以及未能改变的?

一、苏联的发展、改革与解体

人物 所改变的 未能改变的

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

(一)赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

课堂讨论:二战后长达几十年的改革,到底为什么改?为

谁改?以及应该怎么改?

一、苏联的发展、改革与解体

为谁改?

为什么改?

该怎样改?

农轻重比例失调

高度集权体制

人民的幸福生活

调整农轻重比例、激发活力

发扬社会主义民主、改善党的领导

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

自主学习:阅读并梳理教材,分类归纳戈尔巴乔夫改革的

措施、体会其特点,概括苏联解体的实质?

一、苏联的发展、改革与解体

改革措施:

改革特点:

解体实质:

经济改革+政治改革

做法激进+理想主义

联盟离散+制度质变

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

课堂讨论:苏联为什么走向解体?

一、苏联的发展、改革与解体

历史合力说

意识形态说

和平演变说

体制僵化说

民族矛盾说

官僚腐败说

军备竞赛说

石油价格波动说

戈尔巴乔夫背叛说

大国沙文主义说

众说纷纭的

苏联解体之因

(二)戈尔巴乔夫的改革与苏联解体

学习延伸:苏联解体的反思与启示?

一、苏联的发展、改革与解体

这样的人有理想、有信仰、有情怀、有敬畏吗?

是人天性就喜欢如此吗?

是这种制度缺乏对人民的真诚和尊重,是制度对人性的扭曲和人的尊严的践踏,出于生存和自保的需要,人变得趋炎附势!

缺乏对制度的真诚

缺少对信仰的忠诚

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉夫:建立社会主义自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变,社会制度根本性发生改变

东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

实践是检验真理的唯一标准

改革要立足本国国情,破除僵化、与时俱进

要有科学的战略思维,循序渐进,切忌操之过急

为人民着想,走群众路线,积极发动群众力量

处理好 “改革、发展、稳定”三者之间的关系

必须坚持正确的方向,不能将改革变为“改向”

坚持对外开放,积极推进融入全球化浪潮

苏联解体、东欧剧变给我们今天的社会主义经济改革带来什么启示呢?

1.中国的社会主义革命与探索发展(1949-1978)

1949

中华人民共和国成立

1950

抗美援朝战争打响

《中华人民共和国土地改革法》颁布

1953

和平共处五项原则的首次提出

抗美援朝胜利

一五计划开始实施

1954

第一届全国人大召开,通过《宪法》

参加日内瓦会议

1955

参加万隆会议

1956

三大改造基本完成

1958

“大跃进”和人民公社化运动开始

1964

第一颗原子弹爆炸成功

“四个现代化”伟大目标的提出

1966

1970

1971

1972

1976

1978

“文化大革命”开始

第一颗人造卫星发射成功

恢复联合国合法席位

中日正式建交

中美关系开始走向正常化

十一届三中全会召开

“文化大革命”结束,粉碎“四人帮”

新民主主义向社会主义过渡时期

全面建设社会主义时期

“文化大革命”时期

1967

第一颗氢弹爆炸成功

第一颗原子弹爆炸成功

装载着核弹的导弹成功发射

东方红一号卫星

三、中国社会主义的发展

2.中国特色社会主义道路的探索(1978年至今)

复兴号高铁

港珠澳大桥

大兴国际机场

青岛港

农业现代化

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

以社会主义市场经济的建立为核心,中国的社会主义建设走出了斯大林模式的怪圈,开辟了中国特色社会主义的全新道路。全面深化改革将使中国进入社会更加和谐、人民生活更加幸福的社会主义新阶段。

中国社会主义的发展

课堂检测

1.有学者提出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主要是指赫鲁晓夫

A.改革缺乏正确指导思想

B.坚持斯大林模式,不愿进行改革

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大林模式的束缚

D.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是

【答案】C

【解析】

【详解】

依据所学可知,赫鲁晓夫对斯大林进行了批判,同时对斯大林时期的经济体制进行了有限的改革,但没有从根本上改变斯大林体制,因此赫鲁晓夫“既是斯大林模式的掘墓人,又是守墓人”,故C项正确,B项排除; A项是赫鲁晓夫改革失败的原因,体现了守墓人的角色,排除;D项只体现了掘墓人的角色,排除。

2.1957年,赫鲁晓夫将原来一百人的中央委员会会议人数扩大到数百人。1962 年,又将地方党委- -分为二, 分别负责农业和工业,并实行干部队伍的任期制和轮换制。这些措施

A.具有明显的盲目性和随意性 B.是高度集中行政模式的体现

C.冲击了传统政治体制的弊端 D.为当时的农业改革铺平道路

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

赫鲁晓夫的做法在一定程度上改革了斯大林体制,对原有体制弊端进行了冲击,故选C;“盲目性和随意性”的评价有误,排除A;赫鲁晓夫的措施不是高度集中行政模式的体现,排除B;D项与题意无关,排除。故选C。

3.苏联官员巴卡京在评价戈尔巴乔夫改革时称:“改革我们制度的最高任务在于改造它的经济,在于确定由高度集中的计划经济向企业家自由活动过渡的最佳途径。这是解决这一问题的钥匙,其余(如国家制度、政治结构等)都是次要的。”这一论述实际上是指

A.苏联改革重心转移过快导致局势失控

B.苏联社会问题的解决推动经济体制改革

C.戈尔巴乔夫采取的改革措施得到认可

D.戈尔巴乔夫经济改革的成效被全盘否定

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

考查二战后苏联的经济改革。巴卡京认为苏联改革的根本在于经济体制改革,只有经济体制改革取得成效,才能为政治等其他领域的改革提供良好的基础,结合所学知识可知,这实质上是在批评戈尔巴乔夫在经济改革没有取得成效的前提下,贸然转向政治领域改革,结果导致局势失控,社会矛盾激化,最终导致苏联解体,故A项正确;巴卡京希望通过经济体制改革推动苏联其他社会问题的解决,故排除B项;根据材料信息可知,巴卡京对戈尔巴乔夫改革由经济领域转向政治领域是非常不满的,故排除C项;D项中“全盘否定”的说法过于绝对,故排除

4.20世纪60年代,美国著名学者杜兰特夫妇在《历史的教训》中指出:“现在俄国的社会主义,正在逐步恢复个人主义的激励机制,以使得这个体制拥有更大的生产动力。”这里主要评价的是

A.战时共产主义政策

B.赫鲁晓夫改革

C.新经济政策

D.戈尔巴乔夫改革

【答案】B

【解析】

赫鲁晓夫的改革在农业方面鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权;在工业方面给企业部分权利,一定程度上承认企业和个人的物质利益,调动生产者的积极性,符合材料中的“正在逐步恢复个人主义的激励机制”,故答案为B项。A项是在1918—1920年,B项是在20世纪20年代实施,D项是在20世纪80年代,均与材料中的时间信息“20世纪60年代”不符,排除A、C、D项。

5.戈尔巴乔夫上台后,进行经济体制改革,改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令。这实际上是

A.承认市场调节作用 B.放弃对经济的计划指导

C.恢复部门管理体制 D.接受西方自由放任原则

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

“经济管理方法”就是利用商品、货币关系,发挥市场调节作用,发展经济,A项正确;经济的“计划指导”、“部门管理体制”是原有的用“行政命令”管理经济的活动方式,排除BC两项;接受西方自由放任原则不是戈尔巴乔夫改革的重点,排除D项。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体