3.1构成物质的颗粒-2021-2022学年九年级化学仁爱版上册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 3.1构成物质的颗粒-2021-2022学年九年级化学仁爱版上册(word版 含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 仁爱科普版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.1构成物质的颗粒

一、选择题(共16题)

1.“吸烟有害健康”,从分子和原子的有关知识来看,造成非吸烟者在公共场所吸食“二手烟”的主要原因是

A.分子在不断运动 B.分子之间有间隙

C.分子的体积很小 D.分子的质量很小

2.用分子、原子的知识对下列现象进行解释,正确的是

A.水凝结成冰,说明水分子发生改变,产生了新的分子

B.大块石头碎成小块石头,说明分子可以被分裂

C.水银温度计受热汞柱上升,说明汞原子受热体积变大

D.墙内开花墙外香,说明分子在不断运动

3.下列描述错误的是

A.微观粒子总是在不断运动着

B.决定原子质量大小的主要是质子和中子

C.原子中一定含有质子和电子

D.钠原子和钠离子具有相似的化学性质

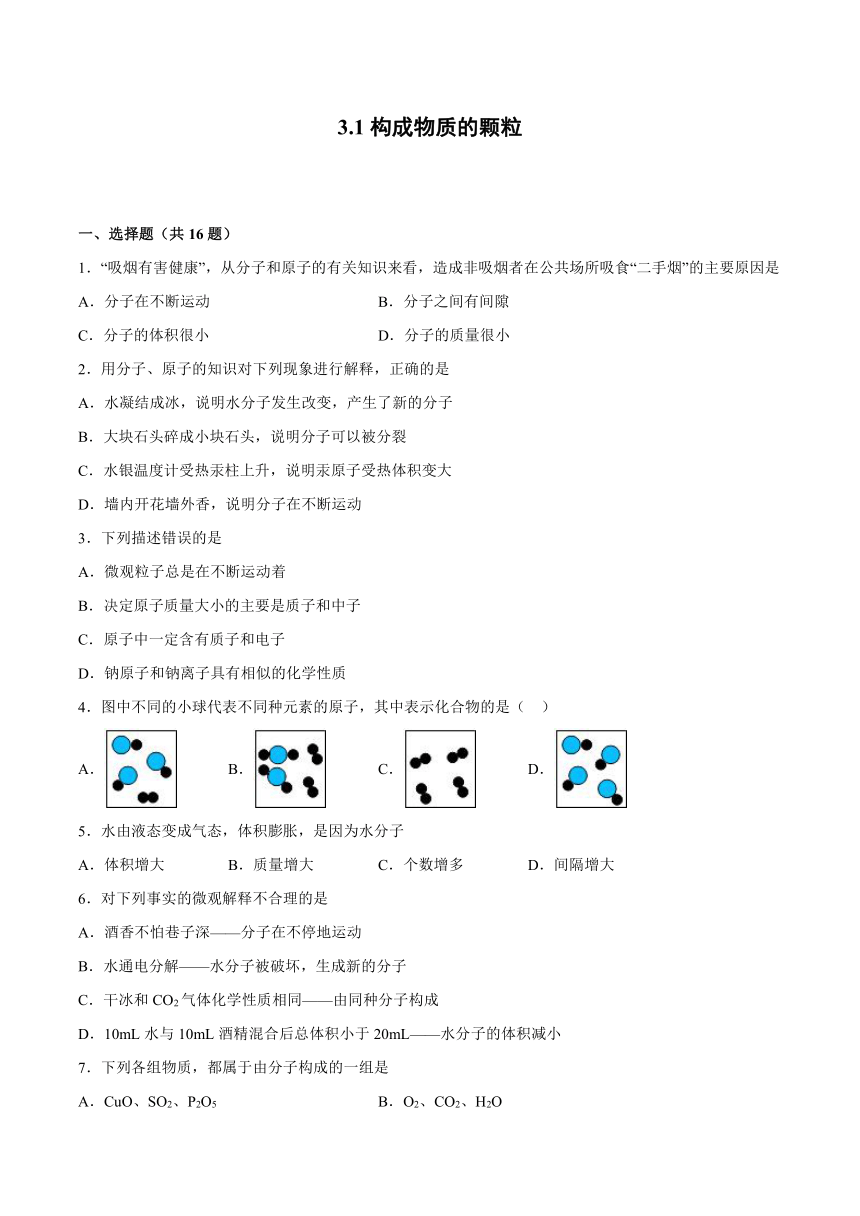

4.图中不同的小球代表不同种元素的原子,其中表示化合物的是( )

A. B. C. D.

5.水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子

A.体积增大 B.质量增大 C.个数增多 D.间隔增大

6.对下列事实的微观解释不合理的是

A.酒香不怕巷子深——分子在不停地运动

B.水通电分解——水分子被破坏,生成新的分子

C.干冰和CO2气体化学性质相同——由同种分子构成

D.10mL水与10mL酒精混合后总体积小于20mL——水分子的体积减小

7.下列各组物质,都属于由分子构成的一组是

A.CuO、SO2、P2O5 B.O2、CO2、H2O

C.Na2O、H2O、KClO3 D.SO2、KOH、CH4O

8.下列实验操作能达到预期目的是( )

A.用湿毛巾包裹加热后的试管以便快速降温

B.用托盘天平称取碳酸钠粉末

C.用10mL的量筒量取6mL水

D.用150mL酒精和50mL水精确配制200mL医用酒精

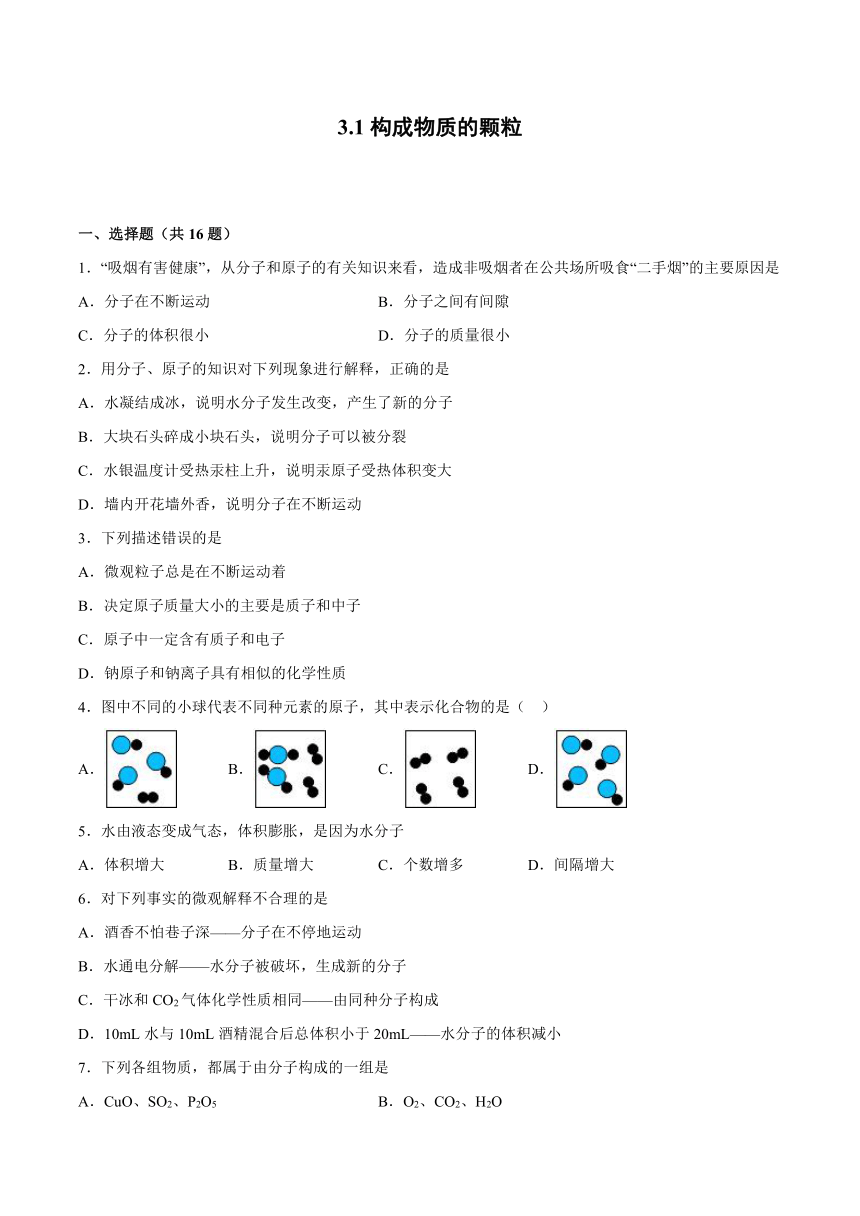

9.下列模型能表示化合反应的是( )

A. B. C. D.

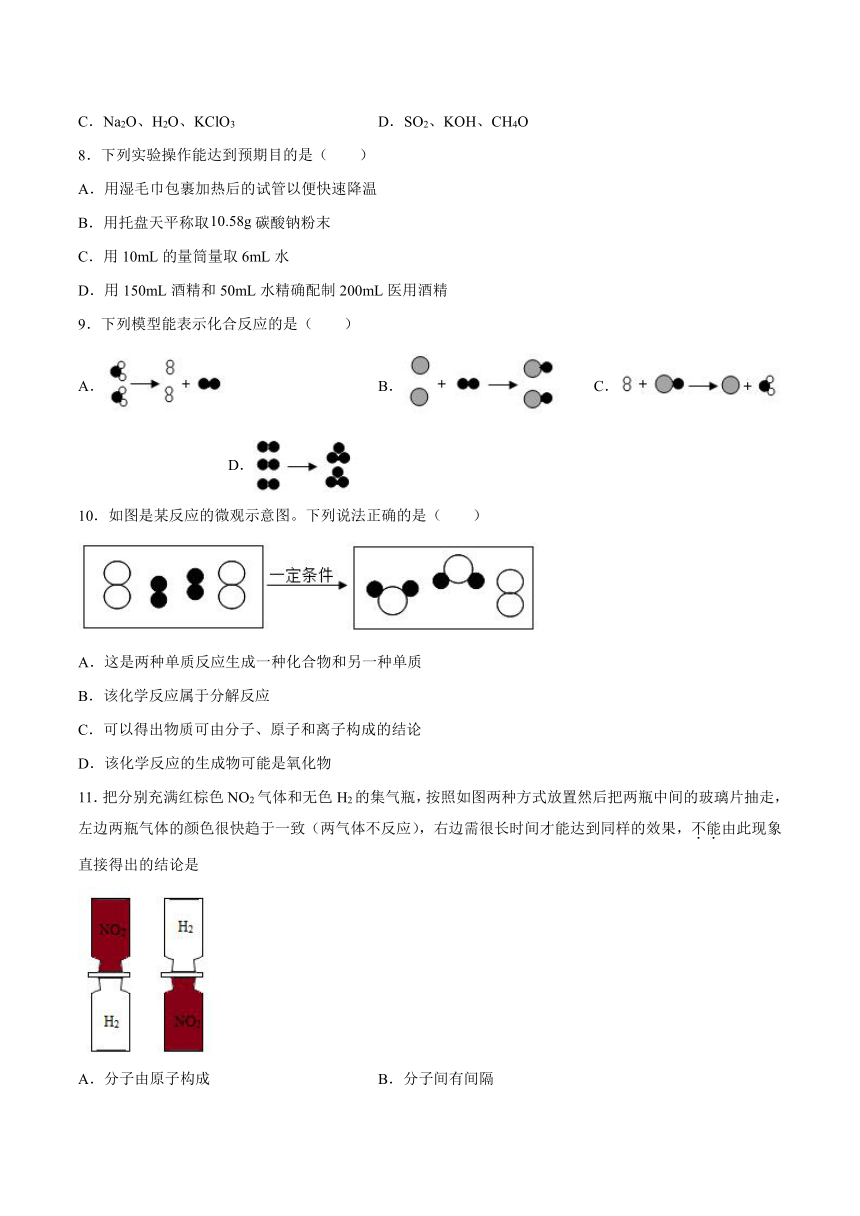

10.如图是某反应的微观示意图。下列说法正确的是( )

A.这是两种单质反应生成一种化合物和另一种单质

B.该化学反应属于分解反应

C.可以得出物质可由分子、原子和离子构成的结论

D.该化学反应的生成物可能是氧化物

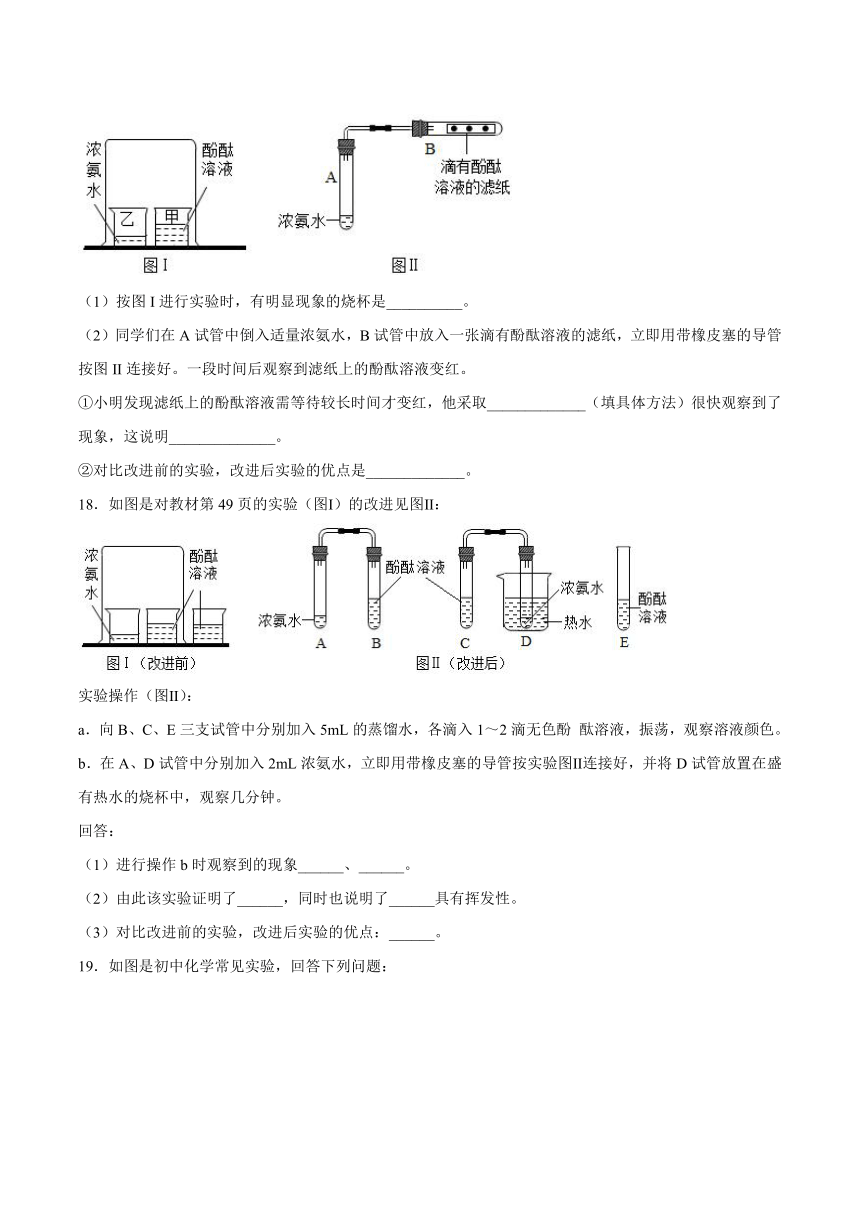

11.把分别充满红棕色NO2气体和无色H2的集气瓶,按照如图两种方式放置然后把两瓶中间的玻璃片抽走,左边两瓶气体的颜色很快趋于一致(两气体不反应),右边需很长时间才能达到同样的效果,不能由此现象直接得出的结论是

A.分子由原子构成 B.分子间有间隔

C.H2的密度比NO2的密度小 D.分子是不断运动的

12.从分子的角度分析,下列生活事例解释错误的是

A.6000L氧气可以被压缩在40L的钢瓶中——氧分子间间隔变小

B.氢气球内的气体受热膨胀——温度升高时氢分子质量和体积都增大

C.液氧和氧气都能助燃——同种分子化学性质相同

D.缉毒犬能根据气味发现毒品——分子在不断地运动

13.已知M2-离子核外有n个电子,则该元素的原子核内质子数为

A.n B.n-2 C.n+2 D.2-n

14.宏观辨识与微观探析是化学学科的重要核心素养。如图为某化学反应的微观模拟示意图,下列说法中,正确的是

A.反应前后氧元素的化合价没有改变

B.生成的丙、丁两物质的分子个数比为2:1

C.该反应属于置换反应

D.参加反应的甲、乙两物质的质量比为13:16

15.用水壶烧水,水开时壶盖被顶开。对这一现象的解释正确的是

A.水分解成氢气和氧气

B.水分子分解成氢原子和氧原子,粒子数目增多了

C.水沸腾时掀起壶盖,说明分子大小随温度升高而增大

D.水受热时分子间间隔增大,所占体积变大

16.测量体温时,水银温度计内的汞柱会上升。用微粒的观点解释该现象正确的是

A.原子间间隔变大 B.原子数目增多 C.原子体积变大 D.原子质量变大

二、综合题(共6题)

17.课堂上老师按图I装置进行分子运动探究实验时,同学们闻到了一般难闻的刺激性气味,课后在老师的指导下,化学兴趣小组对原实验装置进行了改进,改进装置如图II所示(夹持装置已省略)。

(1)按图I进行实验时,有明显现象的烧杯是__________。

(2)同学们在A试管中倒入适量浓氨水,B试管中放入一张滴有酚酞溶液的滤纸,立即用带橡皮塞的导管按图II连接好。一段时间后观察到滤纸上的酚酞溶液变红。

①小明发现滤纸上的酚酞溶液需等待较长时间才变红,他采取_____________(填具体方法)很快观察到了现象,这说明______________。

②对比改进前的实验,改进后实验的优点是_____________。

18.如图是对教材第49页的实验(图Ⅰ)的改进见图Ⅱ:

实验操作(图Ⅱ):

a.向B、C、E三支试管中分别加入5mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚 酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

回答:

(1)进行操作b时观察到的现象______、______。

(2)由此该实验证明了______,同时也说明了______具有挥发性。

(3)对比改进前的实验,改进后实验的优点:______。

19.如图是初中化学常见实验,回答下列问题:

(1)实验A的目的是_____。

(2)实验B中,烧杯b中溶液变红,说明分子具有的性质是_____。

(3)实验C中,若向左推动注射器活塞,观察到_____现象,说明装置气密性良好。

20.某同学设计如下实验装置探究“分子的性质实验”。请你认真思考后回答以下问题:

已知:①浓氨水显碱性,易挥发;

②酚酞溶液遇碱性物质变红;

③氨气极易溶于水,且氨气遇水生成氨水

(1)按照图1的操作进行实验,观察到的实验现象是__________(填序号)。

A.甲变红,乙、丙不变红 B.甲、乙变红,丙不变红

C.丙变红,甲、乙不变红 D.甲、乙、丙均变红

(2)在完成图1的实验时,同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图2所示,根据图2装置中观察到的现象,可以得到的实验结论是___________,对比改进前后的实验装置,改进后实验装置的优点是_________。

(3)某同学收集了一圆底烧瓶氨气后,组装了如图3所示的装置,现将图3中胶头滴管里的水轻轻挤压到烧瓶中,则可能观察到的现象是____,氨气(NH3)能在纯氧中燃烧生成空气中体积分数最多的气体和水,请写出该反应的符号表达式____。

21.图1是小红按课本进行的一个化学实验,在实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,这种气体对人体的呼吸道有刺激和腐蚀作用。于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图2所示。

(实验操作)

a.向B、C、E三支试管中分别加入5mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡胶塞的导管按图2连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

(分析讨论)

(1)E试管放有酚酞溶液的目的是________。

(2)进行操作b时观察到的现象是________。

(3)由此可以得到的实验结论是:_______(任答一条)。

(4)对比改进前的实验,改进后实验的优点是______(任答一条)。

22.已知碱性溶液能使无色酚酞试液变红,氨的水溶液具有碱性。某兴趣小组设计以下实验,探究分子运动的有关情况,请回答实验中的有关问题:

(1)实验1:在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴入2~3滴酚酞试液,再向其中滴加浓氨水,可观察到的实验现象是 __________ ,由实验1得出的结论有 _____ 。

(2)为了展示兴趣小组的工作成果,兴趣小组的一位同学在工作展示会上给全班同学表演了一个魔术节目,道具如下图所示。

①该节目可观察到的实验现象是:棉花团由 ___ 色变 ____ 色,大烧杯中出现了一株美丽的“铁树”。

②请你用学过的化学知识对此现象加以说明: ______________ 。

参考答案

1.A

【详解】

由分析得:

A、分子在不断运动,正确;

B、分子之间有间隙,错误;

C、分子的体积很小,错误;

D、分子的质量很小,错误;

故选A。

2.D

【详解】

A、水凝结成冰,冰和水都是由水分子构成的,说明水分子不发生改变,没有产生了新的分子,选项A错误;

B、大块石头碎成小块石头,只是形状发生了改变,没有新物质生成,大块石头和小块石头中的分子没有改变,选项B错误;

C、水银是金属汞,是由汞原子直接构成的,温度计中的水银球受热体积膨胀是利用了汞原子的间隔受热变大,而不是体积变大,选项C错误;

D、墙内开花墙外香是因为分子在不停运动,向四周扩散,花香的分子运动到空气中,进入人们的鼻孔,闻到香味,选项D正确。

故选:D。

3.D

【详解】

A 、微观粒子总是在不断运动着,故选项A不符合题意;

B 、电子的质量很小,可以忽略不计,决定原子质量大小的主要是质子和中子,故选项B不符合题意;

C 、原子中一定含有质子和电子,故选项C不符合题意;

D 、1个钠原子失去1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的最外层电子数不同,化学性质不相似,故选项D符合题意。

故选:D 。

4.D

【详解】

A、该图示中含有两种不同的分子,是混合物,不是化合物;

B、该图示中含有两种不同的分子,是混合物,不是化合物;

C、该图示中含有一种分子,是纯净物,但该分子由一种原子构成是单质,不是化合物;

D、该图示中含有一种分子,是纯净物,且该分子是由不同的原子构成,是化合物;

故选D。

5.D

【详解】

试题分析:水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔发生的改变(变大了);A、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是体积增大,故选项错误;B、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是质量增大,故选项错误;C、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是个数增多,故选项错误;D、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,故选项正确.

6.D

【详解】

A、酒香不怕巷子深说明分子在不停地运动,故A不符合题意;

B、水通电分解说明在化学变化中,水分子被破坏,生成新的分子,故B不符合题意;

C、干冰和CO2气体化学性质相同说明由同种分子构成,故C不符合题意;

D、10mL水与10mL酒精混合后总体积小于20mL说明水分子间有间隔,故D符合题意;

故选D。

7.B

【详解】

A、氧化铜由铜离子和氧离子构成,二氧化硫由二氧化硫分子构成,五氧化二磷由五氧化二磷分子构成,不符合题意;

B、氧气由氧分子构成;二氧化碳由二氧化碳分子构成,水由水分子构成,符合题意;

C、氧化钠由钠离子和氧离子构成,水由水分子构成,氯酸钾由钾离子和氯酸根离子构成,不符合题意;

D、二氧化硫由二氧化硫分子构成,氢氧化钾由钾离子和氢氧根离子构成,甲醇由甲醇分子构成,不符合题意。

故选B。

8.C

【详解】

A、加热后的试管遇水可能会发生炸裂,不能用湿毛巾包裹加热后的试管,故选项说法错误。

B、托盘天平用于粗略称量药品的质量,能准确到0.1g,不能精确到0.01g,不能用托盘天平称取10.58g碳酸钠粉末,故选项说法错误。

C、量筒量程选择的依据有两点:一是保证量取一次,二是量程与液体的取用量最接近,10mL量筒能保证量取一次,且量程与液体的取用量最接近,误差最小,故选项说法正确。

D、分子之间有间隔,一部分水分子和酒精分子会互相占据分子之间的间隔,用150mL酒精和50mL水配制的医用消毒酒精体积小于200mL,故选项说法错误。

故选C。

9.B

【详解】

A、该图示中反应物是一种分子(一种物质)生成物是两种分子(两种物质),所以不是化合反应,而是“一变多”的分解反应;

B、该图示中反应物是一种分子构成的物质和一种原子构成的物质生成物是一种分子构成的物质,所以是化合反应;

C、该图示反应物中有两种物质分别是一种单质与一种化合物,生成物是另一种单质与另一种化合物,符合置换反应的特征,所以是置换反应;

D、该图示中反应物是一种分子(一种物质)生成物是也是一种新分子(一种物质),故该反应不属于四种基本反应类型;

故选B

10.D

【详解】

由反应微观示意图,根据质量守恒定律得出各物质反应的微粒个数关系:

;

A、由反应微观示意图可知,反应物是两种单质,生成物是一种化合物,故A说法不正确;

B、由反应微观示意图可知,反应物是两种单质,生成物是一种化合物,属于化合反应,故B说法不正确;

C、由由反应微观示意图可知,可以得出物质可由分子、原子构成的结论,故C说法不正确;

D、由微粒的变化可知,该化学反应的生成物是一种化合物,可能是氧化物,故D说法正确。

故选D。

11.A

【详解】

A、该实验中没有发生化学变化,故不能说明分子是由原子构成的,不能得出此结论,符合题意;

B、两种气体能混合,说明分子间有间隔,能得出结论,不符合题意;

C、左边两瓶气体的颜色很快趋于一致(两气体不反应),右边需很长时间才能达到同样的效果,说明氢气的密度比二氧化氮密度小,能得出结论,不符合题意;

D、该实验中两瓶气体颜色趋于一致,能直接得出分子在不断运动的结论,不符合题意。

故选:A。

12.B

【详解】

A、6000L氧气可以被压缩在40L的钢瓶中,是因为受压后,氧分子间间隔变小,不符合题意;

B、氢气球内的气体受热膨胀,是因为温度升高,分子之间的间隔变大,分子的质量和体积都不变,符合题意;

C、液氧是液态氧气,液氧和氧气均是由氧分子构成,分子构成相同,化学性质相同,故都能助燃,不符合题意;

D、缉毒犬能根据气味发现毒品,是因为分子在不断地运动,不符合题意。

故选B。

13.B

【详解】

M2-离子核外有n个电子,则该元素的原子内电子数为n-2,在原子中元素的原子核内质子数等于该元素的原子的电子数。故选B。

14.B

【详解】

由反应的图示可知,依据反应前后原子的种类不变可得:x的数值为4,故方程式为:2C2H2+5O24CO2+2H2O;

A、有单质参加或有单质生成的反应一定有元素的化合价的变化,反应前单质中的氧元素变成了化合物中的氧元素,化合价由0价变成﹣2价,故错误

B、由方程式可知,生成的丙、丁两物质的分子个数比为4:2=2:1,故正确;

C、该反应的生成物是两种化合物,不属于置换反应,故C错误;

D、由方程式可知,参加反应的甲、乙两物质的质量比为(26×2):(32×5)=13:40,故错误。

故选B

15.D

【详解】

A、水通电时,水能够分解成氢气和氧气,与题干现象不符,错误;

B、水壶烧水,水开时壶盖被顶开没有发生化学变化,因此水分子不能分解成氢原子和氧原子,错误;

C、水沸腾时掀起壶盖时分子的大小不变,错误;

D、水受热时分子间间隔增大,所占体积变大,正确;

故选D。

16.A

【详解】

水银是金属汞的俗称,是由汞原子直接构成的,水银温度计量体温时汞柱上升,是因为汞原子间的间隔随着温度升高而增大,原子自身体积是不会变的。

故选:A。

17.甲 用酒精灯加热A试管(或把A试管放入盛有热水的烧杯中等合理即可) 温度越高,分子运动速率越快 能防止氨气扩散到空气中(合理即可)

【详解】

(1)浓氨水中氨分子运动速度较快,故有明显现象的烧杯是甲。

(2)①小明发现滤纸上的酚酞溶液需等待较长时间才变红,他用酒精灯加热A试管,很快观察到了滤纸上的酚酞溶液变红,这说明温度越高,分子运动速率越快。②对比改进前的实验,改进后实验的优点是能防止氨气扩散到空气中。

18.C中酚酞变红的快 B中酚酞变红的慢 分子在不断的运动;温度越高分子运动的越快 浓氨水 有利于环境保护

【详解】

(1)在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,在热水中分子的运动速度快,故可以观察到C中变红的快,B中变红的慢;

(2)根据实验可以看出,分子在不断的运动;分子的运动与温度有关,温度越高分子运动的越快,同时也说明浓氨水具有挥发性;

(3)对比改进前的实验,改进后实验在密闭容器中进行,有利于环境保护。

19.比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量 分子在不断运动 玻璃管内液面上升,停止推动活塞,玻璃管内形成一段稳定水柱

【详解】

(1)比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量时使用澄清石灰水,呼出气体中的澄清石灰水变浑浊,而空气中的澄清石灰水没有明显变化,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量多;

(2)实验B中,氨分子运动到烧杯b中,使酚酞溶液变红,说明分子在不断运动;

(3)若采用图C所示的方法对装置进行气密性检查,向左推动右侧注射器活塞时,观察到玻璃管内液面上升,停止推动活塞,玻璃管内形成一段稳定水柱的现象时,说明装置气密性良好。

20.

(1)A

(2) 温度越高,分子运动的越快 节约药品,环境污染小等

(3) 烧杯中的溶液进入烧瓶中并变为红色,进入的水几乎将烧瓶装满

【分析】

(1)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气溶于甲中形成氨水,氨水显碱性使酚酞溶液变红。乙无法接触会发出的氨气无变化。酚酞不易挥发,丙中无变化。所以观察到的现象是甲变红,乙、丙不变红。选A。

(2)

图2实验可看到BC变红,且C比B变红的更迅速。根据实验目的探究“分子的性质实验”,可以得到的实验结论是温度越高,分子运动的越快。对比改进前后的实验装置,改进后实验装置的优点是节约药品(改进后使用试管,药品用量小),环境污染小(环境密闭,挥发出的氨气不易进入空气中)等。

(3)

氨气极易溶于水,且遇水生产氨水。胶头滴管里的水轻轻挤压到烧瓶中,氨气溶于水,烧瓶内气压减小,烧杯中的水被大气压压入烧瓶形成喷泉,氨气溶于水形成氨水能使酚酞变红。所以看到的现象是烧杯中的溶液进入烧瓶中并变为红色,进入的水几乎将烧瓶装满。空气中体积分数最多的气体是氮气,所以氨气燃烧的符号表达式为:。

21.

(1)对比实验

(2)B、C试管中的酚酞溶液红色,且C试管中变红速率快

(3)分子在不断运动,温度越高,分子的运动速率越快

(4)比较环保,且能说明温度对分子运动速率的影响

【分析】

(1)

E试管放有酚酞溶液的目的是:对比实验,说明空气中的物质不能使无色酚酞试液变色;

(2)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨分子不断运动,当运动到酚酞溶液中时,氨气溶于水形成氨水,氨水显碱性,能使无色酚酞试液变红,A试管是常温,D试管放在热水中,温度不同,分子的运动速率不同,故进行操作b时观察到的现象是:B、C试管中的酚酞溶液红色,且C试管中变红速率快;

(3)

根据反应的现象,可以得到的实验结论是①分子在不断运动;②温度越高,分子运动速率

(4)

改进前因为气密性不好,能闻到氨气的刺激性气味,且在同一温度下不能说明温度对分子运动速率的影响,改进后的实验在密闭容器中进行,能防止氨气逸出,比较环保,且能说明温度对分子运动速率的影响。

22.酚酞试液遇浓氨水变红色 酚酞试液遇蒸馏水不变色,遇浓氨水变红色 白 红 分子在不断运动,氨气分子(或浓氨水易挥发)能使无色酚酞试液变红

【详解】

(1)酚酞试液遇显碱性的溶液变红色,遇中性溶液不变色,故现象为酚酞试液遇浓氨水变红色。该实验说明酚酞试液遇浓氨水由无色变红色,酚酞试液遇蒸馏水不变色。

(2)氨分子不断运动,向四周扩散,遇到脱脂棉中的水形成氨水,氨水显碱性,能使酚酞试液变红色,故可以看到棉花由无色变为红色。此实验中,浓氨水具有挥发性,不断运动,遇到棉花上的水溶于水形成氨水,使酚酞棉变红。

一、选择题(共16题)

1.“吸烟有害健康”,从分子和原子的有关知识来看,造成非吸烟者在公共场所吸食“二手烟”的主要原因是

A.分子在不断运动 B.分子之间有间隙

C.分子的体积很小 D.分子的质量很小

2.用分子、原子的知识对下列现象进行解释,正确的是

A.水凝结成冰,说明水分子发生改变,产生了新的分子

B.大块石头碎成小块石头,说明分子可以被分裂

C.水银温度计受热汞柱上升,说明汞原子受热体积变大

D.墙内开花墙外香,说明分子在不断运动

3.下列描述错误的是

A.微观粒子总是在不断运动着

B.决定原子质量大小的主要是质子和中子

C.原子中一定含有质子和电子

D.钠原子和钠离子具有相似的化学性质

4.图中不同的小球代表不同种元素的原子,其中表示化合物的是( )

A. B. C. D.

5.水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子

A.体积增大 B.质量增大 C.个数增多 D.间隔增大

6.对下列事实的微观解释不合理的是

A.酒香不怕巷子深——分子在不停地运动

B.水通电分解——水分子被破坏,生成新的分子

C.干冰和CO2气体化学性质相同——由同种分子构成

D.10mL水与10mL酒精混合后总体积小于20mL——水分子的体积减小

7.下列各组物质,都属于由分子构成的一组是

A.CuO、SO2、P2O5 B.O2、CO2、H2O

C.Na2O、H2O、KClO3 D.SO2、KOH、CH4O

8.下列实验操作能达到预期目的是( )

A.用湿毛巾包裹加热后的试管以便快速降温

B.用托盘天平称取碳酸钠粉末

C.用10mL的量筒量取6mL水

D.用150mL酒精和50mL水精确配制200mL医用酒精

9.下列模型能表示化合反应的是( )

A. B. C. D.

10.如图是某反应的微观示意图。下列说法正确的是( )

A.这是两种单质反应生成一种化合物和另一种单质

B.该化学反应属于分解反应

C.可以得出物质可由分子、原子和离子构成的结论

D.该化学反应的生成物可能是氧化物

11.把分别充满红棕色NO2气体和无色H2的集气瓶,按照如图两种方式放置然后把两瓶中间的玻璃片抽走,左边两瓶气体的颜色很快趋于一致(两气体不反应),右边需很长时间才能达到同样的效果,不能由此现象直接得出的结论是

A.分子由原子构成 B.分子间有间隔

C.H2的密度比NO2的密度小 D.分子是不断运动的

12.从分子的角度分析,下列生活事例解释错误的是

A.6000L氧气可以被压缩在40L的钢瓶中——氧分子间间隔变小

B.氢气球内的气体受热膨胀——温度升高时氢分子质量和体积都增大

C.液氧和氧气都能助燃——同种分子化学性质相同

D.缉毒犬能根据气味发现毒品——分子在不断地运动

13.已知M2-离子核外有n个电子,则该元素的原子核内质子数为

A.n B.n-2 C.n+2 D.2-n

14.宏观辨识与微观探析是化学学科的重要核心素养。如图为某化学反应的微观模拟示意图,下列说法中,正确的是

A.反应前后氧元素的化合价没有改变

B.生成的丙、丁两物质的分子个数比为2:1

C.该反应属于置换反应

D.参加反应的甲、乙两物质的质量比为13:16

15.用水壶烧水,水开时壶盖被顶开。对这一现象的解释正确的是

A.水分解成氢气和氧气

B.水分子分解成氢原子和氧原子,粒子数目增多了

C.水沸腾时掀起壶盖,说明分子大小随温度升高而增大

D.水受热时分子间间隔增大,所占体积变大

16.测量体温时,水银温度计内的汞柱会上升。用微粒的观点解释该现象正确的是

A.原子间间隔变大 B.原子数目增多 C.原子体积变大 D.原子质量变大

二、综合题(共6题)

17.课堂上老师按图I装置进行分子运动探究实验时,同学们闻到了一般难闻的刺激性气味,课后在老师的指导下,化学兴趣小组对原实验装置进行了改进,改进装置如图II所示(夹持装置已省略)。

(1)按图I进行实验时,有明显现象的烧杯是__________。

(2)同学们在A试管中倒入适量浓氨水,B试管中放入一张滴有酚酞溶液的滤纸,立即用带橡皮塞的导管按图II连接好。一段时间后观察到滤纸上的酚酞溶液变红。

①小明发现滤纸上的酚酞溶液需等待较长时间才变红,他采取_____________(填具体方法)很快观察到了现象,这说明______________。

②对比改进前的实验,改进后实验的优点是_____________。

18.如图是对教材第49页的实验(图Ⅰ)的改进见图Ⅱ:

实验操作(图Ⅱ):

a.向B、C、E三支试管中分别加入5mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚 酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

回答:

(1)进行操作b时观察到的现象______、______。

(2)由此该实验证明了______,同时也说明了______具有挥发性。

(3)对比改进前的实验,改进后实验的优点:______。

19.如图是初中化学常见实验,回答下列问题:

(1)实验A的目的是_____。

(2)实验B中,烧杯b中溶液变红,说明分子具有的性质是_____。

(3)实验C中,若向左推动注射器活塞,观察到_____现象,说明装置气密性良好。

20.某同学设计如下实验装置探究“分子的性质实验”。请你认真思考后回答以下问题:

已知:①浓氨水显碱性,易挥发;

②酚酞溶液遇碱性物质变红;

③氨气极易溶于水,且氨气遇水生成氨水

(1)按照图1的操作进行实验,观察到的实验现象是__________(填序号)。

A.甲变红,乙、丙不变红 B.甲、乙变红,丙不变红

C.丙变红,甲、乙不变红 D.甲、乙、丙均变红

(2)在完成图1的实验时,同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图2所示,根据图2装置中观察到的现象,可以得到的实验结论是___________,对比改进前后的实验装置,改进后实验装置的优点是_________。

(3)某同学收集了一圆底烧瓶氨气后,组装了如图3所示的装置,现将图3中胶头滴管里的水轻轻挤压到烧瓶中,则可能观察到的现象是____,氨气(NH3)能在纯氧中燃烧生成空气中体积分数最多的气体和水,请写出该反应的符号表达式____。

21.图1是小红按课本进行的一个化学实验,在实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,这种气体对人体的呼吸道有刺激和腐蚀作用。于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图2所示。

(实验操作)

a.向B、C、E三支试管中分别加入5mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡胶塞的导管按图2连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

(分析讨论)

(1)E试管放有酚酞溶液的目的是________。

(2)进行操作b时观察到的现象是________。

(3)由此可以得到的实验结论是:_______(任答一条)。

(4)对比改进前的实验,改进后实验的优点是______(任答一条)。

22.已知碱性溶液能使无色酚酞试液变红,氨的水溶液具有碱性。某兴趣小组设计以下实验,探究分子运动的有关情况,请回答实验中的有关问题:

(1)实验1:在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴入2~3滴酚酞试液,再向其中滴加浓氨水,可观察到的实验现象是 __________ ,由实验1得出的结论有 _____ 。

(2)为了展示兴趣小组的工作成果,兴趣小组的一位同学在工作展示会上给全班同学表演了一个魔术节目,道具如下图所示。

①该节目可观察到的实验现象是:棉花团由 ___ 色变 ____ 色,大烧杯中出现了一株美丽的“铁树”。

②请你用学过的化学知识对此现象加以说明: ______________ 。

参考答案

1.A

【详解】

由分析得:

A、分子在不断运动,正确;

B、分子之间有间隙,错误;

C、分子的体积很小,错误;

D、分子的质量很小,错误;

故选A。

2.D

【详解】

A、水凝结成冰,冰和水都是由水分子构成的,说明水分子不发生改变,没有产生了新的分子,选项A错误;

B、大块石头碎成小块石头,只是形状发生了改变,没有新物质生成,大块石头和小块石头中的分子没有改变,选项B错误;

C、水银是金属汞,是由汞原子直接构成的,温度计中的水银球受热体积膨胀是利用了汞原子的间隔受热变大,而不是体积变大,选项C错误;

D、墙内开花墙外香是因为分子在不停运动,向四周扩散,花香的分子运动到空气中,进入人们的鼻孔,闻到香味,选项D正确。

故选:D。

3.D

【详解】

A 、微观粒子总是在不断运动着,故选项A不符合题意;

B 、电子的质量很小,可以忽略不计,决定原子质量大小的主要是质子和中子,故选项B不符合题意;

C 、原子中一定含有质子和电子,故选项C不符合题意;

D 、1个钠原子失去1个电子形成钠离子,钠原子和钠离子的最外层电子数不同,化学性质不相似,故选项D符合题意。

故选:D 。

4.D

【详解】

A、该图示中含有两种不同的分子,是混合物,不是化合物;

B、该图示中含有两种不同的分子,是混合物,不是化合物;

C、该图示中含有一种分子,是纯净物,但该分子由一种原子构成是单质,不是化合物;

D、该图示中含有一种分子,是纯净物,且该分子是由不同的原子构成,是化合物;

故选D。

5.D

【详解】

试题分析:水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔发生的改变(变大了);A、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是体积增大,故选项错误;B、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是质量增大,故选项错误;C、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,而不是个数增多,故选项错误;D、水由液态变成气态,体积膨胀,是因为水分子间的间隔变大,故选项正确.

6.D

【详解】

A、酒香不怕巷子深说明分子在不停地运动,故A不符合题意;

B、水通电分解说明在化学变化中,水分子被破坏,生成新的分子,故B不符合题意;

C、干冰和CO2气体化学性质相同说明由同种分子构成,故C不符合题意;

D、10mL水与10mL酒精混合后总体积小于20mL说明水分子间有间隔,故D符合题意;

故选D。

7.B

【详解】

A、氧化铜由铜离子和氧离子构成,二氧化硫由二氧化硫分子构成,五氧化二磷由五氧化二磷分子构成,不符合题意;

B、氧气由氧分子构成;二氧化碳由二氧化碳分子构成,水由水分子构成,符合题意;

C、氧化钠由钠离子和氧离子构成,水由水分子构成,氯酸钾由钾离子和氯酸根离子构成,不符合题意;

D、二氧化硫由二氧化硫分子构成,氢氧化钾由钾离子和氢氧根离子构成,甲醇由甲醇分子构成,不符合题意。

故选B。

8.C

【详解】

A、加热后的试管遇水可能会发生炸裂,不能用湿毛巾包裹加热后的试管,故选项说法错误。

B、托盘天平用于粗略称量药品的质量,能准确到0.1g,不能精确到0.01g,不能用托盘天平称取10.58g碳酸钠粉末,故选项说法错误。

C、量筒量程选择的依据有两点:一是保证量取一次,二是量程与液体的取用量最接近,10mL量筒能保证量取一次,且量程与液体的取用量最接近,误差最小,故选项说法正确。

D、分子之间有间隔,一部分水分子和酒精分子会互相占据分子之间的间隔,用150mL酒精和50mL水配制的医用消毒酒精体积小于200mL,故选项说法错误。

故选C。

9.B

【详解】

A、该图示中反应物是一种分子(一种物质)生成物是两种分子(两种物质),所以不是化合反应,而是“一变多”的分解反应;

B、该图示中反应物是一种分子构成的物质和一种原子构成的物质生成物是一种分子构成的物质,所以是化合反应;

C、该图示反应物中有两种物质分别是一种单质与一种化合物,生成物是另一种单质与另一种化合物,符合置换反应的特征,所以是置换反应;

D、该图示中反应物是一种分子(一种物质)生成物是也是一种新分子(一种物质),故该反应不属于四种基本反应类型;

故选B

10.D

【详解】

由反应微观示意图,根据质量守恒定律得出各物质反应的微粒个数关系:

;

A、由反应微观示意图可知,反应物是两种单质,生成物是一种化合物,故A说法不正确;

B、由反应微观示意图可知,反应物是两种单质,生成物是一种化合物,属于化合反应,故B说法不正确;

C、由由反应微观示意图可知,可以得出物质可由分子、原子构成的结论,故C说法不正确;

D、由微粒的变化可知,该化学反应的生成物是一种化合物,可能是氧化物,故D说法正确。

故选D。

11.A

【详解】

A、该实验中没有发生化学变化,故不能说明分子是由原子构成的,不能得出此结论,符合题意;

B、两种气体能混合,说明分子间有间隔,能得出结论,不符合题意;

C、左边两瓶气体的颜色很快趋于一致(两气体不反应),右边需很长时间才能达到同样的效果,说明氢气的密度比二氧化氮密度小,能得出结论,不符合题意;

D、该实验中两瓶气体颜色趋于一致,能直接得出分子在不断运动的结论,不符合题意。

故选:A。

12.B

【详解】

A、6000L氧气可以被压缩在40L的钢瓶中,是因为受压后,氧分子间间隔变小,不符合题意;

B、氢气球内的气体受热膨胀,是因为温度升高,分子之间的间隔变大,分子的质量和体积都不变,符合题意;

C、液氧是液态氧气,液氧和氧气均是由氧分子构成,分子构成相同,化学性质相同,故都能助燃,不符合题意;

D、缉毒犬能根据气味发现毒品,是因为分子在不断地运动,不符合题意。

故选B。

13.B

【详解】

M2-离子核外有n个电子,则该元素的原子内电子数为n-2,在原子中元素的原子核内质子数等于该元素的原子的电子数。故选B。

14.B

【详解】

由反应的图示可知,依据反应前后原子的种类不变可得:x的数值为4,故方程式为:2C2H2+5O24CO2+2H2O;

A、有单质参加或有单质生成的反应一定有元素的化合价的变化,反应前单质中的氧元素变成了化合物中的氧元素,化合价由0价变成﹣2价,故错误

B、由方程式可知,生成的丙、丁两物质的分子个数比为4:2=2:1,故正确;

C、该反应的生成物是两种化合物,不属于置换反应,故C错误;

D、由方程式可知,参加反应的甲、乙两物质的质量比为(26×2):(32×5)=13:40,故错误。

故选B

15.D

【详解】

A、水通电时,水能够分解成氢气和氧气,与题干现象不符,错误;

B、水壶烧水,水开时壶盖被顶开没有发生化学变化,因此水分子不能分解成氢原子和氧原子,错误;

C、水沸腾时掀起壶盖时分子的大小不变,错误;

D、水受热时分子间间隔增大,所占体积变大,正确;

故选D。

16.A

【详解】

水银是金属汞的俗称,是由汞原子直接构成的,水银温度计量体温时汞柱上升,是因为汞原子间的间隔随着温度升高而增大,原子自身体积是不会变的。

故选:A。

17.甲 用酒精灯加热A试管(或把A试管放入盛有热水的烧杯中等合理即可) 温度越高,分子运动速率越快 能防止氨气扩散到空气中(合理即可)

【详解】

(1)浓氨水中氨分子运动速度较快,故有明显现象的烧杯是甲。

(2)①小明发现滤纸上的酚酞溶液需等待较长时间才变红,他用酒精灯加热A试管,很快观察到了滤纸上的酚酞溶液变红,这说明温度越高,分子运动速率越快。②对比改进前的实验,改进后实验的优点是能防止氨气扩散到空气中。

18.C中酚酞变红的快 B中酚酞变红的慢 分子在不断的运动;温度越高分子运动的越快 浓氨水 有利于环境保护

【详解】

(1)在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,在热水中分子的运动速度快,故可以观察到C中变红的快,B中变红的慢;

(2)根据实验可以看出,分子在不断的运动;分子的运动与温度有关,温度越高分子运动的越快,同时也说明浓氨水具有挥发性;

(3)对比改进前的实验,改进后实验在密闭容器中进行,有利于环境保护。

19.比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量 分子在不断运动 玻璃管内液面上升,停止推动活塞,玻璃管内形成一段稳定水柱

【详解】

(1)比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量时使用澄清石灰水,呼出气体中的澄清石灰水变浑浊,而空气中的澄清石灰水没有明显变化,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量多;

(2)实验B中,氨分子运动到烧杯b中,使酚酞溶液变红,说明分子在不断运动;

(3)若采用图C所示的方法对装置进行气密性检查,向左推动右侧注射器活塞时,观察到玻璃管内液面上升,停止推动活塞,玻璃管内形成一段稳定水柱的现象时,说明装置气密性良好。

20.

(1)A

(2) 温度越高,分子运动的越快 节约药品,环境污染小等

(3) 烧杯中的溶液进入烧瓶中并变为红色,进入的水几乎将烧瓶装满

【分析】

(1)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气溶于甲中形成氨水,氨水显碱性使酚酞溶液变红。乙无法接触会发出的氨气无变化。酚酞不易挥发,丙中无变化。所以观察到的现象是甲变红,乙、丙不变红。选A。

(2)

图2实验可看到BC变红,且C比B变红的更迅速。根据实验目的探究“分子的性质实验”,可以得到的实验结论是温度越高,分子运动的越快。对比改进前后的实验装置,改进后实验装置的优点是节约药品(改进后使用试管,药品用量小),环境污染小(环境密闭,挥发出的氨气不易进入空气中)等。

(3)

氨气极易溶于水,且遇水生产氨水。胶头滴管里的水轻轻挤压到烧瓶中,氨气溶于水,烧瓶内气压减小,烧杯中的水被大气压压入烧瓶形成喷泉,氨气溶于水形成氨水能使酚酞变红。所以看到的现象是烧杯中的溶液进入烧瓶中并变为红色,进入的水几乎将烧瓶装满。空气中体积分数最多的气体是氮气,所以氨气燃烧的符号表达式为:。

21.

(1)对比实验

(2)B、C试管中的酚酞溶液红色,且C试管中变红速率快

(3)分子在不断运动,温度越高,分子的运动速率越快

(4)比较环保,且能说明温度对分子运动速率的影响

【分析】

(1)

E试管放有酚酞溶液的目的是:对比实验,说明空气中的物质不能使无色酚酞试液变色;

(2)

浓氨水具有挥发性,挥发出的氨分子不断运动,当运动到酚酞溶液中时,氨气溶于水形成氨水,氨水显碱性,能使无色酚酞试液变红,A试管是常温,D试管放在热水中,温度不同,分子的运动速率不同,故进行操作b时观察到的现象是:B、C试管中的酚酞溶液红色,且C试管中变红速率快;

(3)

根据反应的现象,可以得到的实验结论是①分子在不断运动;②温度越高,分子运动速率

(4)

改进前因为气密性不好,能闻到氨气的刺激性气味,且在同一温度下不能说明温度对分子运动速率的影响,改进后的实验在密闭容器中进行,能防止氨气逸出,比较环保,且能说明温度对分子运动速率的影响。

22.酚酞试液遇浓氨水变红色 酚酞试液遇蒸馏水不变色,遇浓氨水变红色 白 红 分子在不断运动,氨气分子(或浓氨水易挥发)能使无色酚酞试液变红

【详解】

(1)酚酞试液遇显碱性的溶液变红色,遇中性溶液不变色,故现象为酚酞试液遇浓氨水变红色。该实验说明酚酞试液遇浓氨水由无色变红色,酚酞试液遇蒸馏水不变色。

(2)氨分子不断运动,向四周扩散,遇到脱脂棉中的水形成氨水,氨水显碱性,能使酚酞试液变红色,故可以看到棉花由无色变为红色。此实验中,浓氨水具有挥发性,不断运动,遇到棉花上的水溶于水形成氨水,使酚酞棉变红。

同课章节目录

- 专题一 走进化学殿堂

- 单元1 化学使生活更美好

- 单元2 如何学习化学

- 专题二 空气和水

- 单元1 多组分的空气

- 单元2 氧气

- 单元3 自然界的水

- 专题三 物质的构成

- 单元1 构成物质的微粒

- 单元2 组成物质的元素

- 单元3 纯净物组成的表示方法

- 专题四 燃料与燃烧

- 单元1 燃烧与灭火

- 单元2 碳及其化合物

- 单元3 化石燃料的利用

- 专题五 化学变化及其表示

- 单元1 化学变化是有条件的

- 单元2 质量守恒定律

- 单元3 化学方程式

- 专题六 物质的溶解

- 单元1 物质的溶解过程

- 单元2 物质的溶解性

- 单元3 物质的溶解性的改变

- 学生实验

- 实验1 实验基本操作

- 实验2 氧气的实验室制取与性质

- 实验3 燃烧的条件

- 实验4 二氧化碳的实验室制取与性质

- 实验5 一定浓度溶液的配置