重庆市部分名校2021-2022学年高二上学期期末语文试卷分类汇编:语言文字运用专题(含答案)

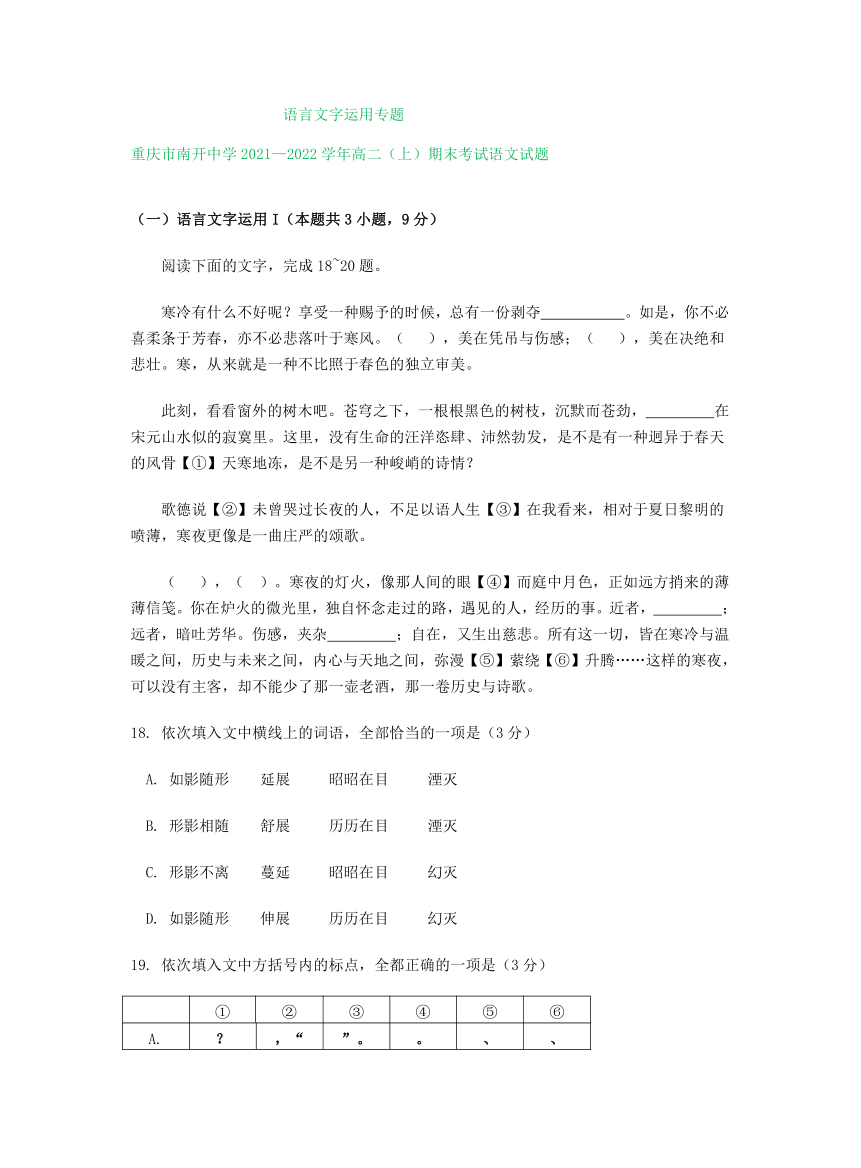

文档属性

| 名称 | 重庆市部分名校2021-2022学年高二上学期期末语文试卷分类汇编:语言文字运用专题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 51.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-31 13:22:18 | ||

图片预览

文档简介

语言文字运用专题

重庆市南开中学2021—2022学年高二(上)期末考试语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

寒冷有什么不好呢?享受一种赐予的时候,总有一份剥夺 。如是,你不必喜柔条于芳春,亦不必悲落叶于寒风。( ),美在凭吊与伤感;( ),美在决绝和悲壮。寒,从来就是一种不比照于春色的独立审美。

此刻,看看窗外的树木吧。苍穹之下,一根根黑色的树枝,沉默而苍劲, 在宋元山水似的寂寞里。这里,没有生命的汪洋恣肆、沛然勃发,是不是有一种迥异于春天的风骨【①】天寒地冻,是不是另一种峻峭的诗情?

歌德说【②】未曾哭过长夜的人,不足以语人生【③】在我看来,相对于夏日黎明的喷薄,寒夜更像是一曲庄严的颂歌。

( ),( )。寒夜的灯火,像那人间的眼【④】而庭中月色,正如远方捎来的薄薄信笺。你在炉火的微光里,独自怀念走过的路,遇见的人,经历的事。近者, ;远者,暗吐芳华。伤感,夹杂 ;自在,又生出慈悲。所有这一切,皆在寒冷与温暖之间,历史与未来之间,内心与天地之间,弥漫【⑤】萦绕【⑥】升腾……这样的寒夜,可以没有主客,却不能少了那一壶老酒,那一卷历史与诗歌。

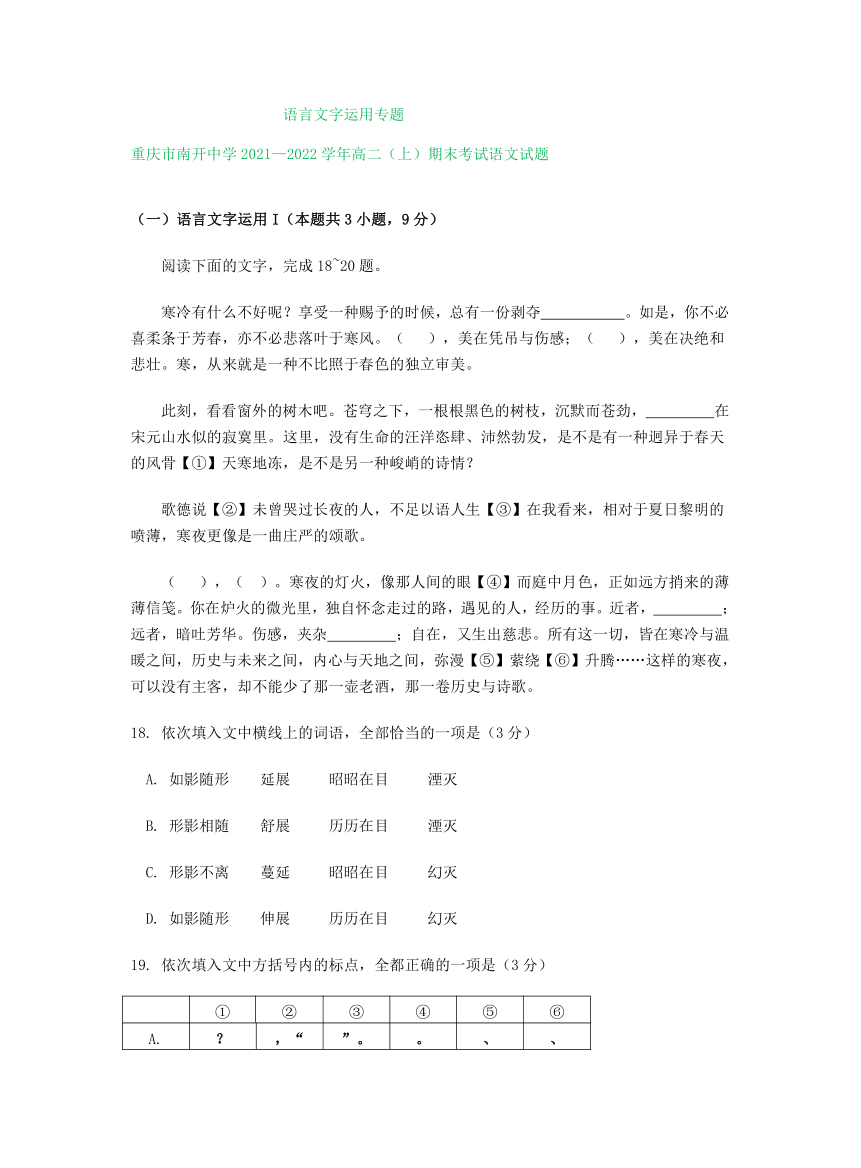

18. 依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是(3分)

A. 如影随形 延展 昭昭在目 湮灭

B. 形影相随 舒展 历历在目 湮灭

C. 形影不离 蔓延 昭昭在目 幻灭

D. 如影随形 伸展 历历在目 幻灭

19. 依次填入文中方括号内的标点,全都正确的一项是(3分)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A. ? ,“ ”。 。 、 、

B. ? :“ 。” ; , ,

C. , :“ ”。 。 , ,

D. , ,“ 。” ; 、 、

20. 将下面四个句子按恰当的顺序填入文中括号内,使内容贴切,逻辑严密。请将答案填写在

答题卡上。(3分)

甲. 冷夜如铁 乙. 虫声隐退

丙. 西风愁起绿波间 丁. 风萧萧兮易水寒

顺序:

重庆市七校2021-2022学年度第一学期二期末考试语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成各个小题。

______,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,很多人都感慨“书太难读”,似乎以前啃艰涩的大部头小说却______的日子一去不复返了。

阅读,绝不仅仅是一个信息获取的过程,更关乎人的精神趣味。正如一句名言所说,“未经反省的人生不值得过”,未经筛选的信息同样不值得读。而这,恐怕就是读屏与读书的区别所在。换而言之,虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变。曾经,电视的到来引发了人们对“沙发土豆”的深刻担忧,而身处“读屏时代”,比蜷缩在沙发带来的“肢体萎缩”更危险的,无疑是“大脑萎缩”:思维在__________中变得僵化,在众声喧哗中变得无知。习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和___________,( )。

数字化浪潮中,“会阅读”是一种能力。对于读过万卷书的一代人来说,再去强调阅读的重要性,或许是一种讽刺。但事实证明,我们不得不重新去认识和讨论阅读的意义。当然,我并不是一个反对科技进步的保守派,我非常愿意看到科技推动进步力量的成长,但这并不妨碍我们对科技的副作用保持警惕。“能阅读”和“会阅读”是两个概念,我们的生活让前者保持了趣味性,而能塑造和培养我们的思维和精神的后者,却推动了文明的进步。

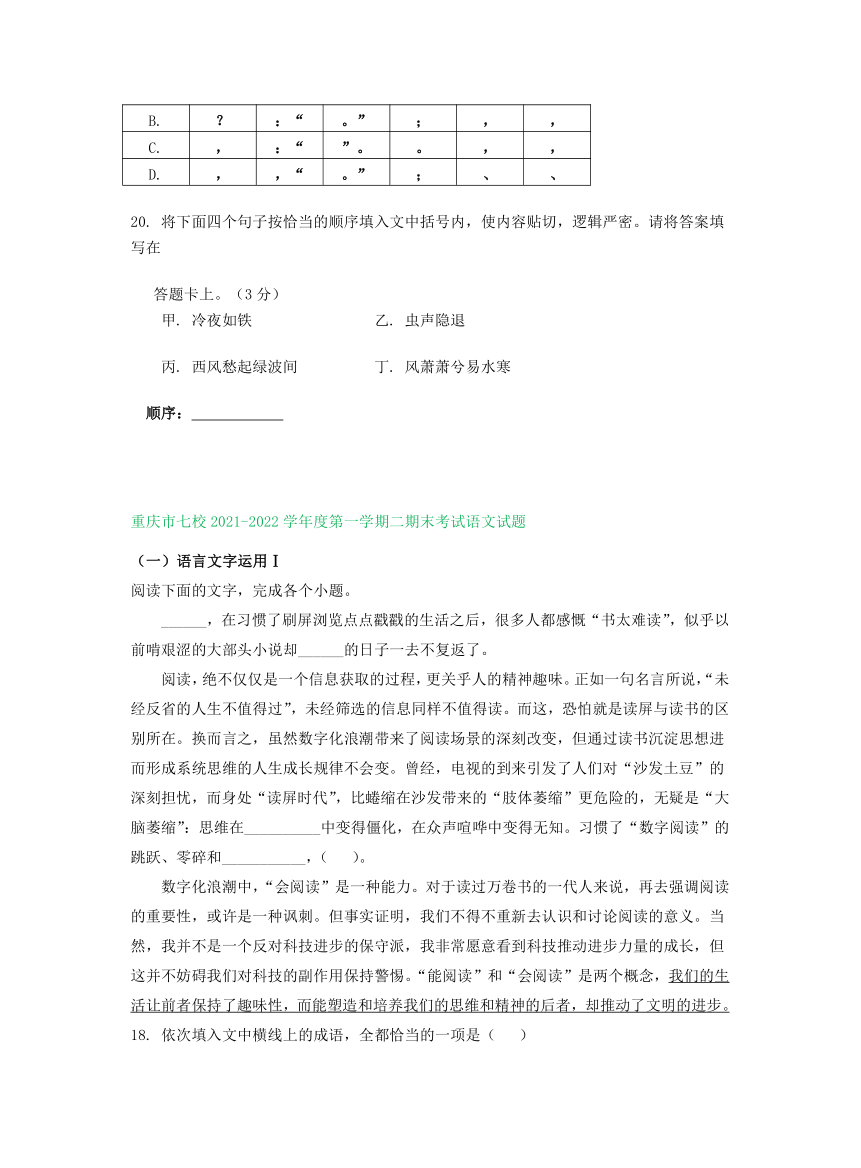

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 毋庸置疑 安之若素 光怪陆离 走马观花

B. 毋庸讳言 甘之如饴 光怪陆离 浮光掠影

C. 毋庸置疑 甘之如饴 斑驳陆离 浮光掠影

D. 毋庸讳言 安之若素 斑驳陆离 走马观花

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 我们应回归数字化阅读的本质属性,并对其进行辨析,从而使自己不至于在网络信息的汪洋大海中迷失。

B. 我们年轻人,更应该坚持认真阅读,坚持阅读经典,从而使自己的知识更有系统性和深度。

C. 我们或许更需要回归传统阅读的节奏,系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。

D. 我们应该树立数字时代的“大阅读观”,注意给深思考深阅读留下空间。

20. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 前者让我们对生活保持趣味性,而后者却能打造我们的思维和精神,推动文明的进步。

B. 前者保持了生活对我们的趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

C. 前者让我们的生活保持了趣味性,而后者却能在我们的思维和精神进行塑造和培养的过程中,推动文明的进步。

D. 前者让我们的生活保持趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

重庆市2021年秋高二上学期期末联合检测语文试卷

(一)语言文字运用l(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成各题。

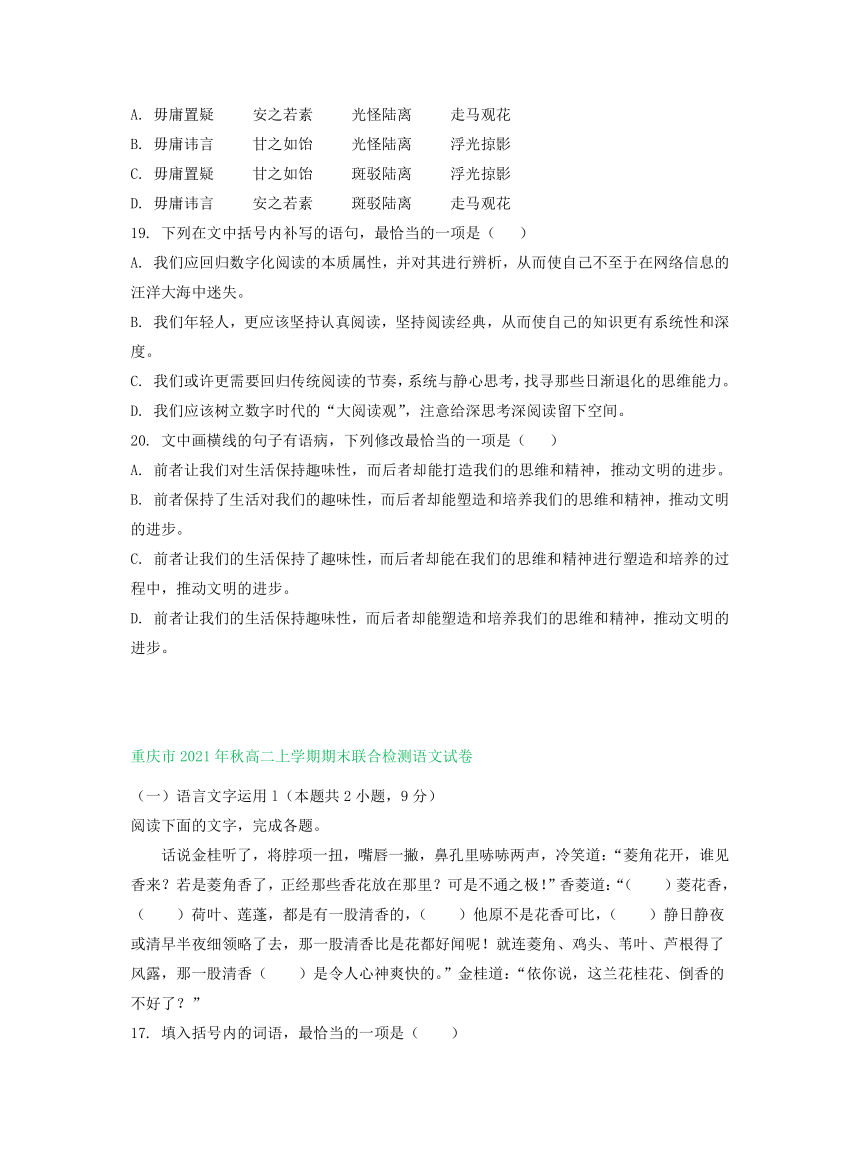

话说金桂听了,将脖项一扭,嘴唇一撇,鼻孔里哧哧两声,冷笑道:“菱角花开,谁见香来?若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极!”香菱道:“( )菱花香,( )荷叶、莲蓬,都是有一股清香的,( )他原不是花香可比,( )静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢!就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露,那一股清香( )是令人心神爽快的。”金桂道:“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了?”

17. 填入括号内的词语,最恰当的一项是( )

A. 不独 就连 但 若 也

B. 虽然 可是 但 所以 也

C. 不仅 而且 因 若 便

D. 若是 那 因 所以 便

18. 金桂在和香菱对话时,多次进行了推理。请选择其中一次,写出其完整的推理过程,并指出其结论错误的原因。

重庆缙云教育联盟2021-2022学年上学期期末考试高二语文试题

阅读下面的文字,完成下列题目。

世间任何生命都是一个独立的存在。一朵花,一棵草,一只蝼蚁,一缕残阳,都在天地光阴里默默生长,在风霜雨雪中让自己越来越丰盈饱满。人也是如此。一个人,若能够摆脱欲望对生命的钳制,宁定心神,遗忘万物;让心如汪洋中的一叶扁舟,从流飘荡,任意东西,必能目及万里,思接千载,在直觉的把握中,与自然之道相融合,与天地精神相往来。这就是禅宗中所说的“见独”。

生活在尘世,就如置身于染缸之中,在摇荡奔突中,难免会沾上赤橙黄绿青蓝紫,这并不可怕。可怕的是内心认同了这些花花绿绿,久而久之,以为这些斑斓的色彩就是自己本来的颜色,或者正是自己需要的颜色,于是处心积虑,再往更热闹的去处去,追求更多更斑驳的色彩,直至追逐一生,回过头才发现自己已变成模糊的一片,再也看不清本来的面貌。

见独,就是要摒弃这些纷扰,泰然自处。神秀说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”心如镜子,镜子脏了,再干净的世界映现在镜中也是脏的。心灵的镜子通透明亮,才能照得见天地万物、山河岁月,照见自我的内心深处。它能让人清醒独立,告别人云亦云的附庸,告别随波逐流的庸俗,告别过多的贪婪和私欲,走向大自在的境界。唯其如此,有限之生才能焕发无限之生意,生命的价值和意义才能够得以彰显。独立的思想,独立的人格,独立的精神,没有一个不是植根于心灵的净土之中。一念心清净,处处莲花开。

(1)下列各句中的引号和文中第一段“见独”的引号作用相同的一项是( )

A.说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了。

B.唐朝的张嘉贞说它“制造奇特,人不知其所为”。

C.我有个邻居,今年十二岁,外号叫“没头脑”。

D.人,不能低下高贵的头,只有怕死鬼才乞求“自由”。

(2)比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

(3)文中画波浪线的句子可改写成:“独立的精神,独立的人格,独立的思想,都植根于心灵的净土之中。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么

重庆八中2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

(1)曾有一个时期,新上市的慢锅成为主妇的新宠。把要煮的东西一股脑儿地丢进去,不管三七二十一,煮它一个天翻地覆,完完全全不用守候看火,非常省事。对职场女性来说,慢锅当然是时代的恩赐:①上班之前,锅子里,肉是肉,菜是菜,“泾渭分明”,②下班回来,掀开锅盖,肉和菜,早已“你侬我侬”地融进汤里了。

(2)我家孩子百喝不厌的是鱼翅瓜熬汤。鱼翅瓜,看起来活脱脱就像是冬瓜的雏,然而让人( )的是,这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕的细条状,像极了鱼翅,既好看又清口。我常用老母鸡、干贝、红枣、枸杞、墨鱼干和鱼翅瓜同煮。熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻!③

(3)女儿负笈英伦之后,对鱼翅瓜汤( )。有一回,在大雪纷飞的冬天,她竟然拨来长途电话,苦苦( )我给她寄一钵好汤,我回应着:“好,好,明天就用快邮寄出。④”汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去( )孩子的成长岁月。孩子长大后,离家万里,汤的浓香,如同一根细细长长、柔柔韧韧的线,一生一世牵动着游子的心。

18. 依次填入文中括号处的词语,全都恰当的一项是( )

A. 叹为观止 如痴如醉 央求 浸润

B. 叹为观止 魂牵梦萦 哀求 浸透

C. 啧啧称奇 魂牵梦萦 央求 浸润

D. 啧啧称奇 如痴如醉 哀求 浸透

19. 文段中画横线的四处标点,使用有误的一项是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

20. 文中画波浪线的句子可以改写成:“一生一世牵动着游子的心的是汤的浓香,那浓香如同一根细长、柔韧的线。”从语义看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?请任意选择一个角度作答。

语言文字运用专题

重庆市南开中学2021—2022学年高二(上)期末考试语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

寒冷有什么不好呢?享受一种赐予的时候,总有一份剥夺 。如是,你不必喜柔条于芳春,亦不必悲落叶于寒风。( ),美在凭吊与伤感;( ),美在决绝和悲壮。寒,从来就是一种不比照于春色的独立审美。

此刻,看看窗外的树木吧。苍穹之下,一根根黑色的树枝,沉默而苍劲, 在宋元山水似的寂寞里。这里,没有生命的汪洋恣肆、沛然勃发,是不是有一种迥异于春天的风骨【①】天寒地冻,是不是另一种峻峭的诗情?

歌德说【②】未曾哭过长夜的人,不足以语人生【③】在我看来,相对于夏日黎明的喷薄,寒夜更像是一曲庄严的颂歌。

( ),( )。寒夜的灯火,像那人间的眼【④】而庭中月色,正如远方捎来的薄薄信笺。你在炉火的微光里,独自怀念走过的路,遇见的人,经历的事。近者, ;远者,暗吐芳华。伤感,夹杂 ;自在,又生出慈悲。所有这一切,皆在寒冷与温暖之间,历史与未来之间,内心与天地之间,弥漫【⑤】萦绕【⑥】升腾……这样的寒夜,可以没有主客,却不能少了那一壶老酒,那一卷历史与诗歌。

18. 依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是(3分)

A. 如影随形 延展 昭昭在目 湮灭

B. 形影相随 舒展 历历在目 湮灭

C. 形影不离 蔓延 昭昭在目 幻灭

D. 如影随形 伸展 历历在目 幻灭

19. 依次填入文中方括号内的标点,全都正确的一项是(3分)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A. ? ,“ ”。 。 、 、

B. ? :“ 。” ; , ,

C. , :“ ”。 。 , ,

D. , ,“ 。” ; 、 、

20. 将下面四个句子按恰当的顺序填入文中括号内,使内容贴切,逻辑严密。请将答案填写在

答题卡上。(3分)

甲. 冷夜如铁 乙. 虫声隐退

丙. 西风愁起绿波间 丁. 风萧萧兮易水寒

顺序:

18. D 如影随形,比喻两个事物关系密切或两个人关系密切不能分离。形影不离,形容关系亲密,无时无处不在一起。延展,延长伸展。舒展,伸展张开;不蜷缩。昭昭在目,意思是大家看得明明白白。历历在目,指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情仿佛清清楚楚地重现在眼前。湮灭,具有淹没,消失,毁灭的含义,表示着一种东西的完全消失。幻灭,希望、理想等像幻境一样地消失。或指示美好的事物残酷地消失。

19. B

20. 丙 丁 乙 甲

重庆市七校2021-2022学年度第一学期二期末考试语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成各个小题。

______,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,很多人都感慨“书太难读”,似乎以前啃艰涩的大部头小说却______的日子一去不复返了。

阅读,绝不仅仅是一个信息获取的过程,更关乎人的精神趣味。正如一句名言所说,“未经反省的人生不值得过”,未经筛选的信息同样不值得读。而这,恐怕就是读屏与读书的区别所在。换而言之,虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变。曾经,电视的到来引发了人们对“沙发土豆”的深刻担忧,而身处“读屏时代”,比蜷缩在沙发带来的“肢体萎缩”更危险的,无疑是“大脑萎缩”:思维在__________中变得僵化,在众声喧哗中变得无知。习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和___________,( )。

数字化浪潮中,“会阅读”是一种能力。对于读过万卷书的一代人来说,再去强调阅读的重要性,或许是一种讽刺。但事实证明,我们不得不重新去认识和讨论阅读的意义。当然,我并不是一个反对科技进步的保守派,我非常愿意看到科技推动进步力量的成长,但这并不妨碍我们对科技的副作用保持警惕。“能阅读”和“会阅读”是两个概念,我们的生活让前者保持了趣味性,而能塑造和培养我们的思维和精神的后者,却推动了文明的进步。

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 毋庸置疑 安之若素 光怪陆离 走马观花

B. 毋庸讳言 甘之如饴 光怪陆离 浮光掠影

C. 毋庸置疑 甘之如饴 斑驳陆离 浮光掠影

D. 毋庸讳言 安之若素 斑驳陆离 走马观花

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 我们应回归数字化阅读的本质属性,并对其进行辨析,从而使自己不至于在网络信息的汪洋大海中迷失。

B. 我们年轻人,更应该坚持认真阅读,坚持阅读经典,从而使自己的知识更有系统性和深度。

C. 我们或许更需要回归传统阅读的节奏,系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。

D. 我们应该树立数字时代的“大阅读观”,注意给深思考深阅读留下空间。

20. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 前者让我们对生活保持趣味性,而后者却能打造我们的思维和精神,推动文明的进步。

B. 前者保持了生活对我们的趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

C. 前者让我们的生活保持了趣味性,而后者却能在我们的思维和精神进行塑造和培养的过程中,推动文明的进步。

D. 前者让我们的生活保持趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

【答案】18. B 19. C 20. D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,毋庸讳言:用不着隐讳,可以直说。毋庸置疑:不必怀疑,根本就没有怀疑的余地。第一处横线后面直接写出很多人的感慨,应用“毋庸讳言”。

第二空,甘之如饴:感到像糖一样甜,形容甘愿承受艰难,痛苦。安之若素:(遇到不顺利情况或反常现象)像平常一样对待,毫不在意。第二处横线的语境是“啃艰涩的大部头小说却像吃糖一样甜”,应用“甘之如饴”。

第三空,光怪陆离:形容现象奇异,色彩繁杂。斑驳陆离:形容色彩繁杂。第三处横线的成语应是对“读屏”现象的形容,应用“光怪陆离”。

第四空,浮光掠影:像水面光和掠过的影子一样,一晃就消逝,形容印象不深刻。走马观花:比喻粗略地观察事物。第四处应该说的是“数字阅读”具有跳跃、零碎和让人印象不慎的特点,应用“浮光掠影”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

从上文“虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变”以及“思维……僵化”以及所填成语“浮光掠影”可推知,作者是对数字阅读的否定,排除A项;本段就整体社会而言,B项“我们年轻人”缩小了范围;上文未提及“大阅读观”,D项排除。故C项正确。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

本语句有三处错误:一,“我们的生活让前者保持了趣味性”不合逻辑,应是“前者让我们的生活保持了趣味性”;二,“而能塑造和培养我们的思维和精神的后者”应和前面保持句式上的一致性,应改为“而后者却能塑造和培养我们的思维和精神”;三,“却推动了文明的进步”连词使用不当以及时态错误,应改为“推动文明的进步”。

故选D。

重庆市2021年秋高二上学期期末联合检测语文试卷

(一)语言文字运用l(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成各题。

话说金桂听了,将脖项一扭,嘴唇一撇,鼻孔里哧哧两声,冷笑道:“菱角花开,谁见香来?若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极!”香菱道:“( )菱花香,( )荷叶、莲蓬,都是有一股清香的,( )他原不是花香可比,( )静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢!就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露,那一股清香( )是令人心神爽快的。”金桂道:“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了?”

17. 填入括号内的词语,最恰当的一项是( )

A. 不独 就连 但 若 也

B. 虽然 可是 但 所以 也

C. 不仅 而且 因 若 便

D. 若是 那 因 所以 便

18. 金桂在和香菱对话时,多次进行了推理。请选择其中一次,写出其完整的推理过程,并指出其结论错误的原因。

【答案】17. A 18. 答案示例一:①凡是花香都能被人闻到:菱角花香没有人闻到:所以菱角花不香。②大小前提都虚假。

答案示例二:①如果菱角花香,那么正经的香花就不香:正经的香花是香的:所以菱角花不香。②大前提虚假。

答案示例三:①或者菱角花等香的好,或者兰花桂花香的好:菱角花等香的好:所以兰花桂花香的不好。②推理形式不正确。

【解析】

【17题详解】

本题考查学生正确使用关联词语的能力。

第一第二空:“不独”,指不但,不仅;与后文“就连”构成递进关系。“虽然……可是”表转折关系的关联词,一般情况,转折复句前面分句提出某种事实或情况,后面分句转而述说与前面分句相反或相对的意思。“不仅……而且”,是表递进关系的关联词。“若是……那”,表是假设关系。“若是”相当于如果,“那”相当于就。根据语境“菱花香……荷叶、莲蓬,都是有一股清香的”可知前后是递进关系,排除BD。

第三空:“但”,但是,表转折。“因”,因为,表示原因,表因果关系。前文“清香”与后文“他原不是花香可比”是转折关系,不是因果关系,所以选“但”,排除C。

第四空:“若”,如果,表假设关系。“所以”,因此、因而,表因果关系。“所”“静日静夜或清早半夜细领略了去”是假设的条件,“那一股清香比是花都好闻呢”是结果,所以这里应用表假设的“若”。

第五空:“也”,副词,表示同样、并行的意思。“便”,就,连词,表承接关系。语境指菱角、鸡头、苇叶、芦根的清香同样令人心神爽快,用“也”。

故选A。

【18题详解】

本题考查学生掌握逻辑推理的能力。

金桂说“菱角花开,谁见香来”,她的推理是:凡是花香都能被人闻到;菱角花香没有人闻到;所以菱角花不香。

首先大前提即凡是花香都能被人闻到是虚假命题,有些花香人的鼻子不一定闻到;小前提即“谁见香来”“菱角花香没有人闻到”也是虚假命题,由后文“静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢”可知香菱就闻到了菱角花香。所以结论也是错误的。

“若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极”,金桂认为如果菱角花香,那么正经的香花就不香;正经的香花是香的;所以菱角花不香。

“如果菱角花香,那么正经香花就不香”这个大前提是虚假命题。菱角花香与正经的香花的香并不冲突,不是矛盾对立关系。所以推理也是错的。

“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了”金桂认为或者菱角花等香的好,或者兰花桂花香的好;菱角花等香的好;所以兰花桂花香的不好。

推理形式不正确,这是相容选言推理,相容选言推理有两条规则:

规则1:否定一部分选言支,就要肯定另一部分选言支。

规则2:肯定一部分选言支,不能否定另一部分选言支。

根据规则,相容选言推理只有一个正确的形式,即否定肯定式;不能肯定一选言支,否定另一个选言支。所以“菱角花等香的好;所以兰花桂花香的不好”的推理是错误的。

重庆缙云教育联盟2021-2022学年上学期期末考试高二语文试题

阅读下面的文字,完成下列题目。

世间任何生命都是一个独立的存在。一朵花,一棵草,一只蝼蚁,一缕残阳,都在天地光阴里默默生长,在风霜雨雪中让自己越来越丰盈饱满。人也是如此。一个人,若能够摆脱欲望对生命的钳制,宁定心神,遗忘万物;让心如汪洋中的一叶扁舟,从流飘荡,任意东西,必能目及万里,思接千载,在直觉的把握中,与自然之道相融合,与天地精神相往来。这就是禅宗中所说的“见独”。

生活在尘世,就如置身于染缸之中,在摇荡奔突中,难免会沾上赤橙黄绿青蓝紫,这并不可怕。可怕的是内心认同了这些花花绿绿,久而久之,以为这些斑斓的色彩就是自己本来的颜色,或者正是自己需要的颜色,于是处心积虑,再往更热闹的去处去,追求更多更斑驳的色彩,直至追逐一生,回过头才发现自己已变成模糊的一片,再也看不清本来的面貌。

见独,就是要摒弃这些纷扰,泰然自处。神秀说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”心如镜子,镜子脏了,再干净的世界映现在镜中也是脏的。心灵的镜子通透明亮,才能照得见天地万物、山河岁月,照见自我的内心深处。它能让人清醒独立,告别人云亦云的附庸,告别随波逐流的庸俗,告别过多的贪婪和私欲,走向大自在的境界。唯其如此,有限之生才能焕发无限之生意,生命的价值和意义才能够得以彰显。独立的思想,独立的人格,独立的精神,没有一个不是植根于心灵的净土之中。一念心清净,处处莲花开。

(1)下列各句中的引号和文中第一段“见独”的引号作用相同的一项是( )

A.说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了。

B.唐朝的张嘉贞说它“制造奇特,人不知其所为”。

C.我有个邻居,今年十二岁,外号叫“没头脑”。

D.人,不能低下高贵的头,只有怕死鬼才乞求“自由”。

(2)比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

(3)文中画波浪线的句子可改写成:“独立的精神,独立的人格,独立的思想,都植根于心灵的净土之中。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么

18.【答案】(1)A

(2)①句中把尘世比作染缸,把尘世万象比作赤橙黄绿青蓝紫,体现了比喻的相似性;②尘世和染缸在容积方面相似,尘世中万象(或“污染”)与染缸里的颜料赤橙黄绿青蓝紫相似;③生活在世间,难免要被周围或好或坏的人或事影响,如同布料在染缸中被染成五颜六色。

(3)①语序不同:改句的语序“独立的精神,独立的人格,独立的思想”存在逻辑错误,“思想、人格、精神”存在由小到大的语言逻辑顺序,原句呈递进语气,更符合原文的逻辑。②句式不同:改句“都植根于心灵的净土之中”用了肯定的句式,而原句用了双重否定的句式,语气比肯定句更为强烈,起到不容置疑的进一步的肯定作用,加强了肯定的效果。

【解析】(1)依据第一段“这就是禅宗中所说的‘见独’”可知,“这就是”意在提示引号的作用是强调。A项,“一定遇见‘美女蛇’了”,词句中的“一定”表判断,说明“美女蛇”表示有强调的作用,故A项引号用法与文中“见独”用法相同。B项,“制造奇特,人不知其所为”是唐朝张嘉贞的话,故引号表示引用他人的话。C项,“没头脑”在句子中指“外号”,故引号表示特殊称谓。D项,句子的“自由”是指怕死鬼乞求来的苟且偷生,故引号表示否定和讽刺。

重庆八中2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

(1)曾有一个时期,新上市的慢锅成为主妇的新宠。把要煮的东西一股脑儿地丢进去,不管三七二十一,煮它一个天翻地覆,完完全全不用守候看火,非常省事。对职场女性来说,慢锅当然是时代的恩赐:①上班之前,锅子里,肉是肉,菜是菜,“泾渭分明”,②下班回来,掀开锅盖,肉和菜,早已“你侬我侬”地融进汤里了。

(2)我家孩子百喝不厌的是鱼翅瓜熬汤。鱼翅瓜,看起来活脱脱就像是冬瓜的雏,然而让人( )的是,这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕的细条状,像极了鱼翅,既好看又清口。我常用老母鸡、干贝、红枣、枸杞、墨鱼干和鱼翅瓜同煮。熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻!③

(3)女儿负笈英伦之后,对鱼翅瓜汤( )。有一回,在大雪纷飞的冬天,她竟然拨来长途电话,苦苦( )我给她寄一钵好汤,我回应着:“好,好,明天就用快邮寄出。④”汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去( )孩子的成长岁月。孩子长大后,离家万里,汤的浓香,如同一根细细长长、柔柔韧韧的线,一生一世牵动着游子的心。

18. 依次填入文中括号处的词语,全都恰当的一项是( )

A. 叹为观止 如痴如醉 央求 浸润

B. 叹为观止 魂牵梦萦 哀求 浸透

C. 啧啧称奇 魂牵梦萦 央求 浸润

D. 啧啧称奇 如痴如醉 哀求 浸透

19. 文段中画横线的四处标点,使用有误的一项是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

20. 文中画波浪线的句子可以改写成:“一生一世牵动着游子的心的是汤的浓香,那浓香如同一根细长、柔韧的线。”从语义看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?请任意选择一个角度作答。

【答案】18. C 19. B

20. ①语意重心不同:改句重心在“如同”上,强调“浓香”像什么;原句重心在“牵动”上,强调“浓香”的作用,更符合原文表意逻辑。

②语意轻重不同:改句用“细长、柔韧”形容张,不如原句词语叠用更能起到突出强调作用。

③语意连贯不同:改句变换陈述对象,语意不连贯;原句陈述主体“浓香”与上文一致,语意贯通。

④适应语境不同:改句用于结尾,似乎话未说完;原句“汤的浓香牵动游子的心”的语句结构,宜于收束文段。

【解析】

【分析】

【18题详解】

本题考查学生辨析并正确使用词语的能力。

第一空,“叹为观止”,指赞美所见到的事物好到了极点。“啧啧称奇”,指咂着嘴称赞它的奇妙。

从语境“这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕细条状,像极了鱼翅,既好看又清口”看,侧重强调奇妙,用“啧啧称奇”,排除AB。

第二空,“如痴如醉”,多用于形容读文章、听音乐时忘我的精神状态。“魂牵梦萦”,形容万分思念。

从语境看,侧重强调女儿对鱼翅瓜汤对的思念,用“魂牵梦萦”,排除D。

第三空,“央求”,恳求;“哀求”,苦苦请求。

语境中已有“苦苦”意思,不宜用“哀求”,“央求”更符合语境。

第四空,“浸润”,滋润;“浸透”,饱含。

“浸润”更符合“汤的味道”的语境。

故选C。

【19题详解】

本题考查学生正确使用标点符号的能力。

B.“上班之前”与“下班回来”内容上形成对比,是两个分句,所以逗号应改为分号。

故选B。

【20题详解】

本题考查学生鉴赏语句表达效果的能力。

从表达重点上看,原句强调的是“汤的浓香”对游子的影响,永远牵动着游子的心;而改句表达的重心在“如同”上,强调的是“浓香”像一根线。结合上文来看,“我以汤的味道去浸润孩子的成长岁月”,更多的是表达出“浓香”对孩子成长的作用,因此原句更符合文章的主题和表意逻辑。

从用词上来看,原句使用了叠词“细细长长”“柔柔韧韧”,更富有确切性、形象性和音乐性,更能强调出“汤的浓香”虽然无形无色,但却始终让游子惦记牵挂、无法忘怀。改句中没有叠词,只用“细长、柔韧”来形容线,不如原句词语叠用更能起到突出强调作用,也没有了音韵美。

从逻辑上来看,上文说“熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻”“汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去浸润孩子的成长岁月”,可见“汤的味道”是陈述的主题。原句的陈述主体是“汤的浓香”,和上文的陈述主体一致,表达更连贯。改句不如原句语意贯通、逻辑合理。

从语境的角度看,原句卒章显志,用“一生一世牵动着游子的心”作为收束语,生动形象地揭示了“浓香”和游子之间的关系,表现出游子那深重思乡之情,彰显主题,深化了文章的内涵。而改句说“那浓香如同一根细长、柔韧的线”,放在结尾,不能表达文段内涵、升华主题,而且有语意未完的感觉,不如原句合适。

重庆市南开中学2021—2022学年高二(上)期末考试语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

寒冷有什么不好呢?享受一种赐予的时候,总有一份剥夺 。如是,你不必喜柔条于芳春,亦不必悲落叶于寒风。( ),美在凭吊与伤感;( ),美在决绝和悲壮。寒,从来就是一种不比照于春色的独立审美。

此刻,看看窗外的树木吧。苍穹之下,一根根黑色的树枝,沉默而苍劲, 在宋元山水似的寂寞里。这里,没有生命的汪洋恣肆、沛然勃发,是不是有一种迥异于春天的风骨【①】天寒地冻,是不是另一种峻峭的诗情?

歌德说【②】未曾哭过长夜的人,不足以语人生【③】在我看来,相对于夏日黎明的喷薄,寒夜更像是一曲庄严的颂歌。

( ),( )。寒夜的灯火,像那人间的眼【④】而庭中月色,正如远方捎来的薄薄信笺。你在炉火的微光里,独自怀念走过的路,遇见的人,经历的事。近者, ;远者,暗吐芳华。伤感,夹杂 ;自在,又生出慈悲。所有这一切,皆在寒冷与温暖之间,历史与未来之间,内心与天地之间,弥漫【⑤】萦绕【⑥】升腾……这样的寒夜,可以没有主客,却不能少了那一壶老酒,那一卷历史与诗歌。

18. 依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是(3分)

A. 如影随形 延展 昭昭在目 湮灭

B. 形影相随 舒展 历历在目 湮灭

C. 形影不离 蔓延 昭昭在目 幻灭

D. 如影随形 伸展 历历在目 幻灭

19. 依次填入文中方括号内的标点,全都正确的一项是(3分)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A. ? ,“ ”。 。 、 、

B. ? :“ 。” ; , ,

C. , :“ ”。 。 , ,

D. , ,“ 。” ; 、 、

20. 将下面四个句子按恰当的顺序填入文中括号内,使内容贴切,逻辑严密。请将答案填写在

答题卡上。(3分)

甲. 冷夜如铁 乙. 虫声隐退

丙. 西风愁起绿波间 丁. 风萧萧兮易水寒

顺序:

重庆市七校2021-2022学年度第一学期二期末考试语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成各个小题。

______,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,很多人都感慨“书太难读”,似乎以前啃艰涩的大部头小说却______的日子一去不复返了。

阅读,绝不仅仅是一个信息获取的过程,更关乎人的精神趣味。正如一句名言所说,“未经反省的人生不值得过”,未经筛选的信息同样不值得读。而这,恐怕就是读屏与读书的区别所在。换而言之,虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变。曾经,电视的到来引发了人们对“沙发土豆”的深刻担忧,而身处“读屏时代”,比蜷缩在沙发带来的“肢体萎缩”更危险的,无疑是“大脑萎缩”:思维在__________中变得僵化,在众声喧哗中变得无知。习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和___________,( )。

数字化浪潮中,“会阅读”是一种能力。对于读过万卷书的一代人来说,再去强调阅读的重要性,或许是一种讽刺。但事实证明,我们不得不重新去认识和讨论阅读的意义。当然,我并不是一个反对科技进步的保守派,我非常愿意看到科技推动进步力量的成长,但这并不妨碍我们对科技的副作用保持警惕。“能阅读”和“会阅读”是两个概念,我们的生活让前者保持了趣味性,而能塑造和培养我们的思维和精神的后者,却推动了文明的进步。

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 毋庸置疑 安之若素 光怪陆离 走马观花

B. 毋庸讳言 甘之如饴 光怪陆离 浮光掠影

C. 毋庸置疑 甘之如饴 斑驳陆离 浮光掠影

D. 毋庸讳言 安之若素 斑驳陆离 走马观花

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 我们应回归数字化阅读的本质属性,并对其进行辨析,从而使自己不至于在网络信息的汪洋大海中迷失。

B. 我们年轻人,更应该坚持认真阅读,坚持阅读经典,从而使自己的知识更有系统性和深度。

C. 我们或许更需要回归传统阅读的节奏,系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。

D. 我们应该树立数字时代的“大阅读观”,注意给深思考深阅读留下空间。

20. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 前者让我们对生活保持趣味性,而后者却能打造我们的思维和精神,推动文明的进步。

B. 前者保持了生活对我们的趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

C. 前者让我们的生活保持了趣味性,而后者却能在我们的思维和精神进行塑造和培养的过程中,推动文明的进步。

D. 前者让我们的生活保持趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

重庆市2021年秋高二上学期期末联合检测语文试卷

(一)语言文字运用l(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成各题。

话说金桂听了,将脖项一扭,嘴唇一撇,鼻孔里哧哧两声,冷笑道:“菱角花开,谁见香来?若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极!”香菱道:“( )菱花香,( )荷叶、莲蓬,都是有一股清香的,( )他原不是花香可比,( )静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢!就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露,那一股清香( )是令人心神爽快的。”金桂道:“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了?”

17. 填入括号内的词语,最恰当的一项是( )

A. 不独 就连 但 若 也

B. 虽然 可是 但 所以 也

C. 不仅 而且 因 若 便

D. 若是 那 因 所以 便

18. 金桂在和香菱对话时,多次进行了推理。请选择其中一次,写出其完整的推理过程,并指出其结论错误的原因。

重庆缙云教育联盟2021-2022学年上学期期末考试高二语文试题

阅读下面的文字,完成下列题目。

世间任何生命都是一个独立的存在。一朵花,一棵草,一只蝼蚁,一缕残阳,都在天地光阴里默默生长,在风霜雨雪中让自己越来越丰盈饱满。人也是如此。一个人,若能够摆脱欲望对生命的钳制,宁定心神,遗忘万物;让心如汪洋中的一叶扁舟,从流飘荡,任意东西,必能目及万里,思接千载,在直觉的把握中,与自然之道相融合,与天地精神相往来。这就是禅宗中所说的“见独”。

生活在尘世,就如置身于染缸之中,在摇荡奔突中,难免会沾上赤橙黄绿青蓝紫,这并不可怕。可怕的是内心认同了这些花花绿绿,久而久之,以为这些斑斓的色彩就是自己本来的颜色,或者正是自己需要的颜色,于是处心积虑,再往更热闹的去处去,追求更多更斑驳的色彩,直至追逐一生,回过头才发现自己已变成模糊的一片,再也看不清本来的面貌。

见独,就是要摒弃这些纷扰,泰然自处。神秀说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”心如镜子,镜子脏了,再干净的世界映现在镜中也是脏的。心灵的镜子通透明亮,才能照得见天地万物、山河岁月,照见自我的内心深处。它能让人清醒独立,告别人云亦云的附庸,告别随波逐流的庸俗,告别过多的贪婪和私欲,走向大自在的境界。唯其如此,有限之生才能焕发无限之生意,生命的价值和意义才能够得以彰显。独立的思想,独立的人格,独立的精神,没有一个不是植根于心灵的净土之中。一念心清净,处处莲花开。

(1)下列各句中的引号和文中第一段“见独”的引号作用相同的一项是( )

A.说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了。

B.唐朝的张嘉贞说它“制造奇特,人不知其所为”。

C.我有个邻居,今年十二岁,外号叫“没头脑”。

D.人,不能低下高贵的头,只有怕死鬼才乞求“自由”。

(2)比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

(3)文中画波浪线的句子可改写成:“独立的精神,独立的人格,独立的思想,都植根于心灵的净土之中。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么

重庆八中2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

(1)曾有一个时期,新上市的慢锅成为主妇的新宠。把要煮的东西一股脑儿地丢进去,不管三七二十一,煮它一个天翻地覆,完完全全不用守候看火,非常省事。对职场女性来说,慢锅当然是时代的恩赐:①上班之前,锅子里,肉是肉,菜是菜,“泾渭分明”,②下班回来,掀开锅盖,肉和菜,早已“你侬我侬”地融进汤里了。

(2)我家孩子百喝不厌的是鱼翅瓜熬汤。鱼翅瓜,看起来活脱脱就像是冬瓜的雏,然而让人( )的是,这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕的细条状,像极了鱼翅,既好看又清口。我常用老母鸡、干贝、红枣、枸杞、墨鱼干和鱼翅瓜同煮。熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻!③

(3)女儿负笈英伦之后,对鱼翅瓜汤( )。有一回,在大雪纷飞的冬天,她竟然拨来长途电话,苦苦( )我给她寄一钵好汤,我回应着:“好,好,明天就用快邮寄出。④”汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去( )孩子的成长岁月。孩子长大后,离家万里,汤的浓香,如同一根细细长长、柔柔韧韧的线,一生一世牵动着游子的心。

18. 依次填入文中括号处的词语,全都恰当的一项是( )

A. 叹为观止 如痴如醉 央求 浸润

B. 叹为观止 魂牵梦萦 哀求 浸透

C. 啧啧称奇 魂牵梦萦 央求 浸润

D. 啧啧称奇 如痴如醉 哀求 浸透

19. 文段中画横线的四处标点,使用有误的一项是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

20. 文中画波浪线的句子可以改写成:“一生一世牵动着游子的心的是汤的浓香,那浓香如同一根细长、柔韧的线。”从语义看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?请任意选择一个角度作答。

语言文字运用专题

重庆市南开中学2021—2022学年高二(上)期末考试语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

寒冷有什么不好呢?享受一种赐予的时候,总有一份剥夺 。如是,你不必喜柔条于芳春,亦不必悲落叶于寒风。( ),美在凭吊与伤感;( ),美在决绝和悲壮。寒,从来就是一种不比照于春色的独立审美。

此刻,看看窗外的树木吧。苍穹之下,一根根黑色的树枝,沉默而苍劲, 在宋元山水似的寂寞里。这里,没有生命的汪洋恣肆、沛然勃发,是不是有一种迥异于春天的风骨【①】天寒地冻,是不是另一种峻峭的诗情?

歌德说【②】未曾哭过长夜的人,不足以语人生【③】在我看来,相对于夏日黎明的喷薄,寒夜更像是一曲庄严的颂歌。

( ),( )。寒夜的灯火,像那人间的眼【④】而庭中月色,正如远方捎来的薄薄信笺。你在炉火的微光里,独自怀念走过的路,遇见的人,经历的事。近者, ;远者,暗吐芳华。伤感,夹杂 ;自在,又生出慈悲。所有这一切,皆在寒冷与温暖之间,历史与未来之间,内心与天地之间,弥漫【⑤】萦绕【⑥】升腾……这样的寒夜,可以没有主客,却不能少了那一壶老酒,那一卷历史与诗歌。

18. 依次填入文中横线上的词语,全部恰当的一项是(3分)

A. 如影随形 延展 昭昭在目 湮灭

B. 形影相随 舒展 历历在目 湮灭

C. 形影不离 蔓延 昭昭在目 幻灭

D. 如影随形 伸展 历历在目 幻灭

19. 依次填入文中方括号内的标点,全都正确的一项是(3分)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A. ? ,“ ”。 。 、 、

B. ? :“ 。” ; , ,

C. , :“ ”。 。 , ,

D. , ,“ 。” ; 、 、

20. 将下面四个句子按恰当的顺序填入文中括号内,使内容贴切,逻辑严密。请将答案填写在

答题卡上。(3分)

甲. 冷夜如铁 乙. 虫声隐退

丙. 西风愁起绿波间 丁. 风萧萧兮易水寒

顺序:

18. D 如影随形,比喻两个事物关系密切或两个人关系密切不能分离。形影不离,形容关系亲密,无时无处不在一起。延展,延长伸展。舒展,伸展张开;不蜷缩。昭昭在目,意思是大家看得明明白白。历历在目,指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情仿佛清清楚楚地重现在眼前。湮灭,具有淹没,消失,毁灭的含义,表示着一种东西的完全消失。幻灭,希望、理想等像幻境一样地消失。或指示美好的事物残酷地消失。

19. B

20. 丙 丁 乙 甲

重庆市七校2021-2022学年度第一学期二期末考试语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成各个小题。

______,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,很多人都感慨“书太难读”,似乎以前啃艰涩的大部头小说却______的日子一去不复返了。

阅读,绝不仅仅是一个信息获取的过程,更关乎人的精神趣味。正如一句名言所说,“未经反省的人生不值得过”,未经筛选的信息同样不值得读。而这,恐怕就是读屏与读书的区别所在。换而言之,虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变。曾经,电视的到来引发了人们对“沙发土豆”的深刻担忧,而身处“读屏时代”,比蜷缩在沙发带来的“肢体萎缩”更危险的,无疑是“大脑萎缩”:思维在__________中变得僵化,在众声喧哗中变得无知。习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和___________,( )。

数字化浪潮中,“会阅读”是一种能力。对于读过万卷书的一代人来说,再去强调阅读的重要性,或许是一种讽刺。但事实证明,我们不得不重新去认识和讨论阅读的意义。当然,我并不是一个反对科技进步的保守派,我非常愿意看到科技推动进步力量的成长,但这并不妨碍我们对科技的副作用保持警惕。“能阅读”和“会阅读”是两个概念,我们的生活让前者保持了趣味性,而能塑造和培养我们的思维和精神的后者,却推动了文明的进步。

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 毋庸置疑 安之若素 光怪陆离 走马观花

B. 毋庸讳言 甘之如饴 光怪陆离 浮光掠影

C. 毋庸置疑 甘之如饴 斑驳陆离 浮光掠影

D. 毋庸讳言 安之若素 斑驳陆离 走马观花

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 我们应回归数字化阅读的本质属性,并对其进行辨析,从而使自己不至于在网络信息的汪洋大海中迷失。

B. 我们年轻人,更应该坚持认真阅读,坚持阅读经典,从而使自己的知识更有系统性和深度。

C. 我们或许更需要回归传统阅读的节奏,系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。

D. 我们应该树立数字时代的“大阅读观”,注意给深思考深阅读留下空间。

20. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 前者让我们对生活保持趣味性,而后者却能打造我们的思维和精神,推动文明的进步。

B. 前者保持了生活对我们的趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

C. 前者让我们的生活保持了趣味性,而后者却能在我们的思维和精神进行塑造和培养的过程中,推动文明的进步。

D. 前者让我们的生活保持趣味性,而后者却能塑造和培养我们的思维和精神,推动文明的进步。

【答案】18. B 19. C 20. D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,毋庸讳言:用不着隐讳,可以直说。毋庸置疑:不必怀疑,根本就没有怀疑的余地。第一处横线后面直接写出很多人的感慨,应用“毋庸讳言”。

第二空,甘之如饴:感到像糖一样甜,形容甘愿承受艰难,痛苦。安之若素:(遇到不顺利情况或反常现象)像平常一样对待,毫不在意。第二处横线的语境是“啃艰涩的大部头小说却像吃糖一样甜”,应用“甘之如饴”。

第三空,光怪陆离:形容现象奇异,色彩繁杂。斑驳陆离:形容色彩繁杂。第三处横线的成语应是对“读屏”现象的形容,应用“光怪陆离”。

第四空,浮光掠影:像水面光和掠过的影子一样,一晃就消逝,形容印象不深刻。走马观花:比喻粗略地观察事物。第四处应该说的是“数字阅读”具有跳跃、零碎和让人印象不慎的特点,应用“浮光掠影”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

从上文“虽然数字化浪潮带来了阅读场景的深刻改变,但通过读书沉淀思想进而形成系统思维的人生成长规律不会变”以及“思维……僵化”以及所填成语“浮光掠影”可推知,作者是对数字阅读的否定,排除A项;本段就整体社会而言,B项“我们年轻人”缩小了范围;上文未提及“大阅读观”,D项排除。故C项正确。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

本语句有三处错误:一,“我们的生活让前者保持了趣味性”不合逻辑,应是“前者让我们的生活保持了趣味性”;二,“而能塑造和培养我们的思维和精神的后者”应和前面保持句式上的一致性,应改为“而后者却能塑造和培养我们的思维和精神”;三,“却推动了文明的进步”连词使用不当以及时态错误,应改为“推动文明的进步”。

故选D。

重庆市2021年秋高二上学期期末联合检测语文试卷

(一)语言文字运用l(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成各题。

话说金桂听了,将脖项一扭,嘴唇一撇,鼻孔里哧哧两声,冷笑道:“菱角花开,谁见香来?若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极!”香菱道:“( )菱花香,( )荷叶、莲蓬,都是有一股清香的,( )他原不是花香可比,( )静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢!就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露,那一股清香( )是令人心神爽快的。”金桂道:“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了?”

17. 填入括号内的词语,最恰当的一项是( )

A. 不独 就连 但 若 也

B. 虽然 可是 但 所以 也

C. 不仅 而且 因 若 便

D. 若是 那 因 所以 便

18. 金桂在和香菱对话时,多次进行了推理。请选择其中一次,写出其完整的推理过程,并指出其结论错误的原因。

【答案】17. A 18. 答案示例一:①凡是花香都能被人闻到:菱角花香没有人闻到:所以菱角花不香。②大小前提都虚假。

答案示例二:①如果菱角花香,那么正经的香花就不香:正经的香花是香的:所以菱角花不香。②大前提虚假。

答案示例三:①或者菱角花等香的好,或者兰花桂花香的好:菱角花等香的好:所以兰花桂花香的不好。②推理形式不正确。

【解析】

【17题详解】

本题考查学生正确使用关联词语的能力。

第一第二空:“不独”,指不但,不仅;与后文“就连”构成递进关系。“虽然……可是”表转折关系的关联词,一般情况,转折复句前面分句提出某种事实或情况,后面分句转而述说与前面分句相反或相对的意思。“不仅……而且”,是表递进关系的关联词。“若是……那”,表是假设关系。“若是”相当于如果,“那”相当于就。根据语境“菱花香……荷叶、莲蓬,都是有一股清香的”可知前后是递进关系,排除BD。

第三空:“但”,但是,表转折。“因”,因为,表示原因,表因果关系。前文“清香”与后文“他原不是花香可比”是转折关系,不是因果关系,所以选“但”,排除C。

第四空:“若”,如果,表假设关系。“所以”,因此、因而,表因果关系。“所”“静日静夜或清早半夜细领略了去”是假设的条件,“那一股清香比是花都好闻呢”是结果,所以这里应用表假设的“若”。

第五空:“也”,副词,表示同样、并行的意思。“便”,就,连词,表承接关系。语境指菱角、鸡头、苇叶、芦根的清香同样令人心神爽快,用“也”。

故选A。

【18题详解】

本题考查学生掌握逻辑推理的能力。

金桂说“菱角花开,谁见香来”,她的推理是:凡是花香都能被人闻到;菱角花香没有人闻到;所以菱角花不香。

首先大前提即凡是花香都能被人闻到是虚假命题,有些花香人的鼻子不一定闻到;小前提即“谁见香来”“菱角花香没有人闻到”也是虚假命题,由后文“静日静夜或清早半夜细领略了去,那一股清香比是花都好闻呢”可知香菱就闻到了菱角花香。所以结论也是错误的。

“若是菱角香了,正经那些香花放在那里?可是不通之极”,金桂认为如果菱角花香,那么正经的香花就不香;正经的香花是香的;所以菱角花不香。

“如果菱角花香,那么正经香花就不香”这个大前提是虚假命题。菱角花香与正经的香花的香并不冲突,不是矛盾对立关系。所以推理也是错的。

“依你说,这兰花桂花、倒香的不好了”金桂认为或者菱角花等香的好,或者兰花桂花香的好;菱角花等香的好;所以兰花桂花香的不好。

推理形式不正确,这是相容选言推理,相容选言推理有两条规则:

规则1:否定一部分选言支,就要肯定另一部分选言支。

规则2:肯定一部分选言支,不能否定另一部分选言支。

根据规则,相容选言推理只有一个正确的形式,即否定肯定式;不能肯定一选言支,否定另一个选言支。所以“菱角花等香的好;所以兰花桂花香的不好”的推理是错误的。

重庆缙云教育联盟2021-2022学年上学期期末考试高二语文试题

阅读下面的文字,完成下列题目。

世间任何生命都是一个独立的存在。一朵花,一棵草,一只蝼蚁,一缕残阳,都在天地光阴里默默生长,在风霜雨雪中让自己越来越丰盈饱满。人也是如此。一个人,若能够摆脱欲望对生命的钳制,宁定心神,遗忘万物;让心如汪洋中的一叶扁舟,从流飘荡,任意东西,必能目及万里,思接千载,在直觉的把握中,与自然之道相融合,与天地精神相往来。这就是禅宗中所说的“见独”。

生活在尘世,就如置身于染缸之中,在摇荡奔突中,难免会沾上赤橙黄绿青蓝紫,这并不可怕。可怕的是内心认同了这些花花绿绿,久而久之,以为这些斑斓的色彩就是自己本来的颜色,或者正是自己需要的颜色,于是处心积虑,再往更热闹的去处去,追求更多更斑驳的色彩,直至追逐一生,回过头才发现自己已变成模糊的一片,再也看不清本来的面貌。

见独,就是要摒弃这些纷扰,泰然自处。神秀说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”心如镜子,镜子脏了,再干净的世界映现在镜中也是脏的。心灵的镜子通透明亮,才能照得见天地万物、山河岁月,照见自我的内心深处。它能让人清醒独立,告别人云亦云的附庸,告别随波逐流的庸俗,告别过多的贪婪和私欲,走向大自在的境界。唯其如此,有限之生才能焕发无限之生意,生命的价值和意义才能够得以彰显。独立的思想,独立的人格,独立的精神,没有一个不是植根于心灵的净土之中。一念心清净,处处莲花开。

(1)下列各句中的引号和文中第一段“见独”的引号作用相同的一项是( )

A.说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了。

B.唐朝的张嘉贞说它“制造奇特,人不知其所为”。

C.我有个邻居,今年十二岁,外号叫“没头脑”。

D.人,不能低下高贵的头,只有怕死鬼才乞求“自由”。

(2)比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

(3)文中画波浪线的句子可改写成:“独立的精神,独立的人格,独立的思想,都植根于心灵的净土之中。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么

18.【答案】(1)A

(2)①句中把尘世比作染缸,把尘世万象比作赤橙黄绿青蓝紫,体现了比喻的相似性;②尘世和染缸在容积方面相似,尘世中万象(或“污染”)与染缸里的颜料赤橙黄绿青蓝紫相似;③生活在世间,难免要被周围或好或坏的人或事影响,如同布料在染缸中被染成五颜六色。

(3)①语序不同:改句的语序“独立的精神,独立的人格,独立的思想”存在逻辑错误,“思想、人格、精神”存在由小到大的语言逻辑顺序,原句呈递进语气,更符合原文的逻辑。②句式不同:改句“都植根于心灵的净土之中”用了肯定的句式,而原句用了双重否定的句式,语气比肯定句更为强烈,起到不容置疑的进一步的肯定作用,加强了肯定的效果。

【解析】(1)依据第一段“这就是禅宗中所说的‘见独’”可知,“这就是”意在提示引号的作用是强调。A项,“一定遇见‘美女蛇’了”,词句中的“一定”表判断,说明“美女蛇”表示有强调的作用,故A项引号用法与文中“见独”用法相同。B项,“制造奇特,人不知其所为”是唐朝张嘉贞的话,故引号表示引用他人的话。C项,“没头脑”在句子中指“外号”,故引号表示特殊称谓。D项,句子的“自由”是指怕死鬼乞求来的苟且偷生,故引号表示否定和讽刺。

重庆八中2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

(1)曾有一个时期,新上市的慢锅成为主妇的新宠。把要煮的东西一股脑儿地丢进去,不管三七二十一,煮它一个天翻地覆,完完全全不用守候看火,非常省事。对职场女性来说,慢锅当然是时代的恩赐:①上班之前,锅子里,肉是肉,菜是菜,“泾渭分明”,②下班回来,掀开锅盖,肉和菜,早已“你侬我侬”地融进汤里了。

(2)我家孩子百喝不厌的是鱼翅瓜熬汤。鱼翅瓜,看起来活脱脱就像是冬瓜的雏,然而让人( )的是,这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕的细条状,像极了鱼翅,既好看又清口。我常用老母鸡、干贝、红枣、枸杞、墨鱼干和鱼翅瓜同煮。熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻!③

(3)女儿负笈英伦之后,对鱼翅瓜汤( )。有一回,在大雪纷飞的冬天,她竟然拨来长途电话,苦苦( )我给她寄一钵好汤,我回应着:“好,好,明天就用快邮寄出。④”汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去( )孩子的成长岁月。孩子长大后,离家万里,汤的浓香,如同一根细细长长、柔柔韧韧的线,一生一世牵动着游子的心。

18. 依次填入文中括号处的词语,全都恰当的一项是( )

A. 叹为观止 如痴如醉 央求 浸润

B. 叹为观止 魂牵梦萦 哀求 浸透

C. 啧啧称奇 魂牵梦萦 央求 浸润

D. 啧啧称奇 如痴如醉 哀求 浸透

19. 文段中画横线的四处标点,使用有误的一项是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

20. 文中画波浪线的句子可以改写成:“一生一世牵动着游子的心的是汤的浓香,那浓香如同一根细长、柔韧的线。”从语义看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?请任意选择一个角度作答。

【答案】18. C 19. B

20. ①语意重心不同:改句重心在“如同”上,强调“浓香”像什么;原句重心在“牵动”上,强调“浓香”的作用,更符合原文表意逻辑。

②语意轻重不同:改句用“细长、柔韧”形容张,不如原句词语叠用更能起到突出强调作用。

③语意连贯不同:改句变换陈述对象,语意不连贯;原句陈述主体“浓香”与上文一致,语意贯通。

④适应语境不同:改句用于结尾,似乎话未说完;原句“汤的浓香牵动游子的心”的语句结构,宜于收束文段。

【解析】

【分析】

【18题详解】

本题考查学生辨析并正确使用词语的能力。

第一空,“叹为观止”,指赞美所见到的事物好到了极点。“啧啧称奇”,指咂着嘴称赞它的奇妙。

从语境“这瓜在汤里煮熟后,用汤匙压它,它竟散成千丝万缕细条状,像极了鱼翅,既好看又清口”看,侧重强调奇妙,用“啧啧称奇”,排除AB。

第二空,“如痴如醉”,多用于形容读文章、听音乐时忘我的精神状态。“魂牵梦萦”,形容万分思念。

从语境看,侧重强调女儿对鱼翅瓜汤对的思念,用“魂牵梦萦”,排除D。

第三空,“央求”,恳求;“哀求”,苦苦请求。

语境中已有“苦苦”意思,不宜用“哀求”,“央求”更符合语境。

第四空,“浸润”,滋润;“浸透”,饱含。

“浸润”更符合“汤的味道”的语境。

故选C。

【19题详解】

本题考查学生正确使用标点符号的能力。

B.“上班之前”与“下班回来”内容上形成对比,是两个分句,所以逗号应改为分号。

故选B。

【20题详解】

本题考查学生鉴赏语句表达效果的能力。

从表达重点上看,原句强调的是“汤的浓香”对游子的影响,永远牵动着游子的心;而改句表达的重心在“如同”上,强调的是“浓香”像一根线。结合上文来看,“我以汤的味道去浸润孩子的成长岁月”,更多的是表达出“浓香”对孩子成长的作用,因此原句更符合文章的主题和表意逻辑。

从用词上来看,原句使用了叠词“细细长长”“柔柔韧韧”,更富有确切性、形象性和音乐性,更能强调出“汤的浓香”虽然无形无色,但却始终让游子惦记牵挂、无法忘怀。改句中没有叠词,只用“细长、柔韧”来形容线,不如原句词语叠用更能起到突出强调作用,也没有了音韵美。

从逻辑上来看,上文说“熬好的汤,那种鲜味啊,会化成千万只馋虫,直往你心里钻”“汤的味道就是家的味道,我以汤的味道去浸润孩子的成长岁月”,可见“汤的味道”是陈述的主题。原句的陈述主体是“汤的浓香”,和上文的陈述主体一致,表达更连贯。改句不如原句语意贯通、逻辑合理。

从语境的角度看,原句卒章显志,用“一生一世牵动着游子的心”作为收束语,生动形象地揭示了“浓香”和游子之间的关系,表现出游子那深重思乡之情,彰显主题,深化了文章的内涵。而改句说“那浓香如同一根细长、柔韧的线”,放在结尾,不能表达文段内涵、升华主题,而且有语意未完的感觉,不如原句合适。

同课章节目录