2021-2022学年统编版高中语文必修上册7《志士与隐士的对话》(课件28张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册7《志士与隐士的对话》(课件28张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-02 18:10:28 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

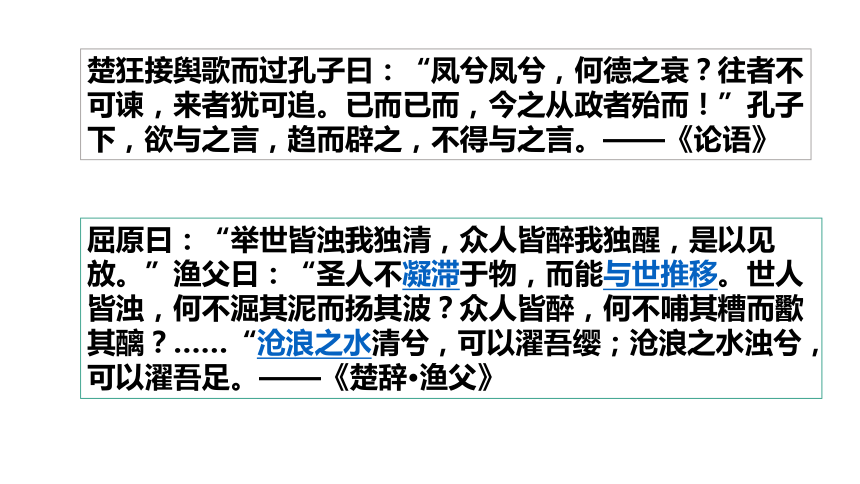

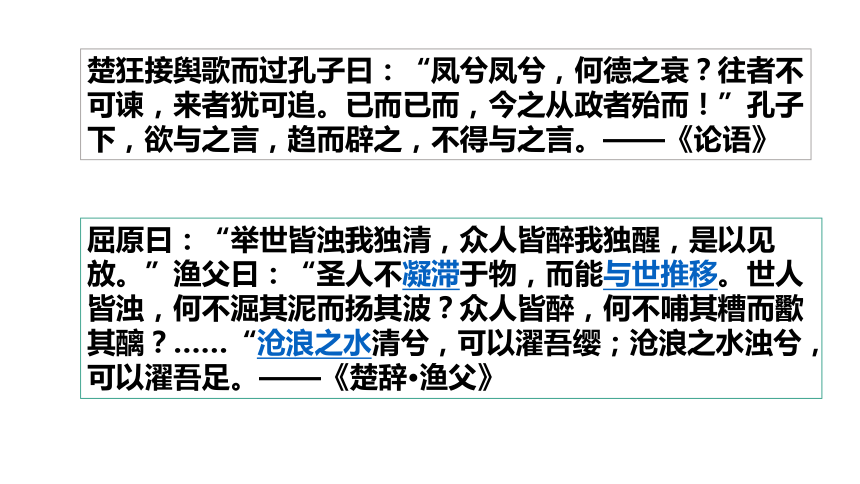

楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而,今之从政者殆而!”孔子下,欲与之言,趋而辟之,不得与之言。——《论语》

屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?……“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。——《楚辞·渔父》

志士与隐士的对话

《短歌行》《归园田居》对比阅读

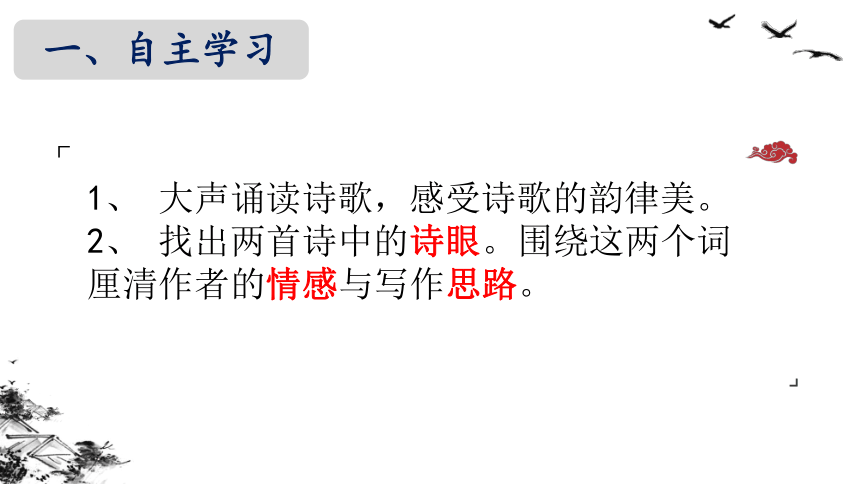

一、自主学习

1、 大声诵读诗歌,感受诗歌的韵律美。

2、 找出两首诗中的诗眼。围绕这两个词厘清作者的情感与写作思路。

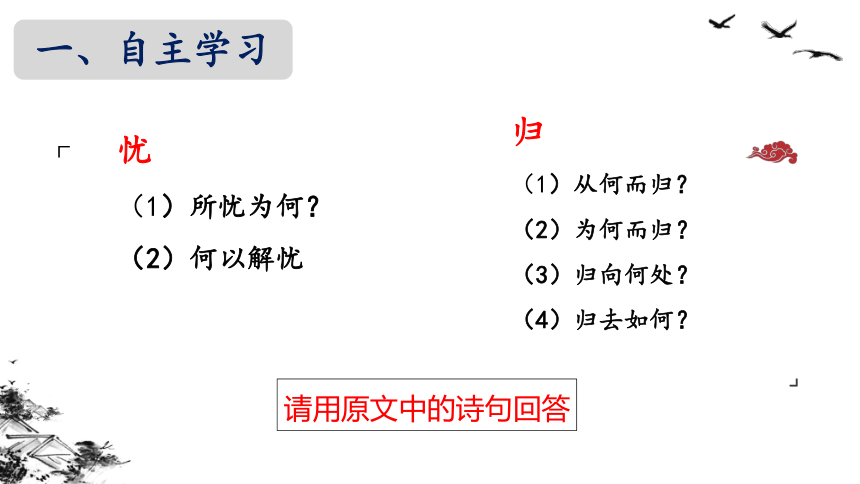

一、自主学习

忧

(1)所忧为何?

(2)何以解忧

归

(1)从何而归?

(2)为何而归?

(3)归向何处?

(4)归去如何?

请用原文中的诗句回答

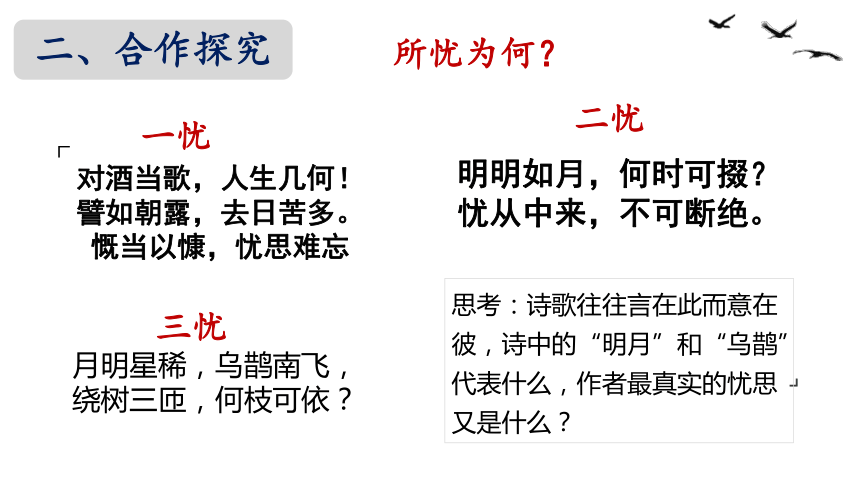

二、合作探究

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘

明明如月,何时可掇?

忧从中来,不可断绝。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依?

一忧

二忧

三忧

思考:诗歌往往言在此而意在彼,诗中的“明月”和“乌鹊”代表什么,作者最真实的忧思又是什么?

所忧为何?

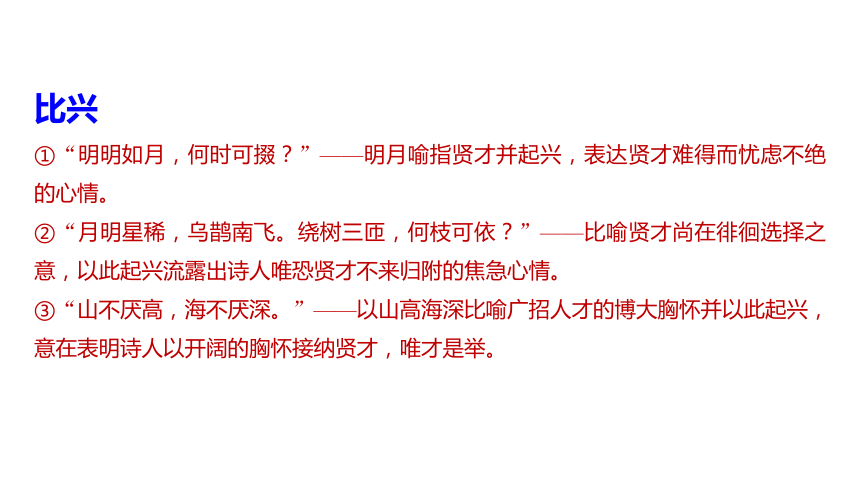

比兴

①“明明如月,何时可掇?”——明月喻指贤才并起兴,表达贤才难得而忧虑不绝的心情。

②“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”——比喻贤才尚在徘徊选择之意,以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来归附的焦急心情。

③“山不厌高,海不厌深。”——以山高海深比喻广招人才的博大胸怀并以此起兴,意在表明诗人以开阔的胸怀接纳贤才,唯才是举。

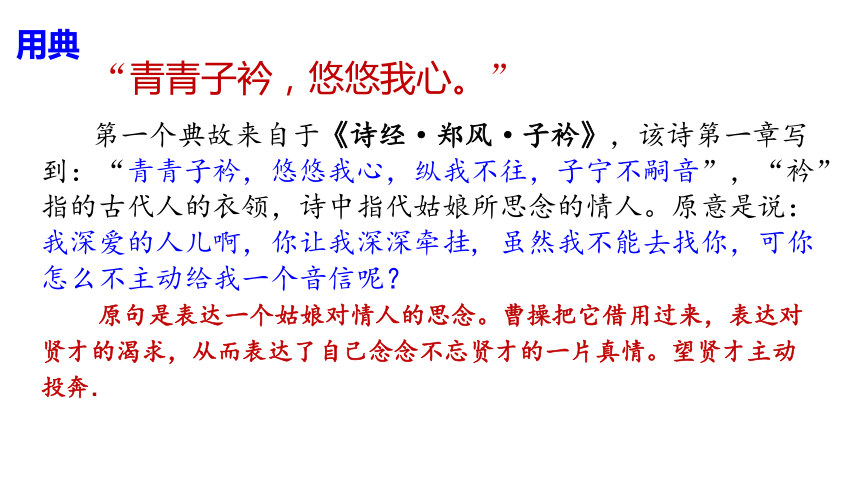

第一个典故来自于《诗经·郑风·子衿》,该诗第一章写到:“青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音”,“衿”指的古代人的衣领,诗中指代姑娘所思念的情人。原意是说:我深爱的人儿啊,你让我深深牵挂, 虽然我不能去找你,可你怎么不主动给我一个音信呢?

原句是表达一个姑娘对情人的思念。曹操把它借用过来,表达对贤才的渴求,从而表达了自己念念不忘贤才的一片真情。望贤才主动投奔.

“青青子衿,悠悠我心。”

用典

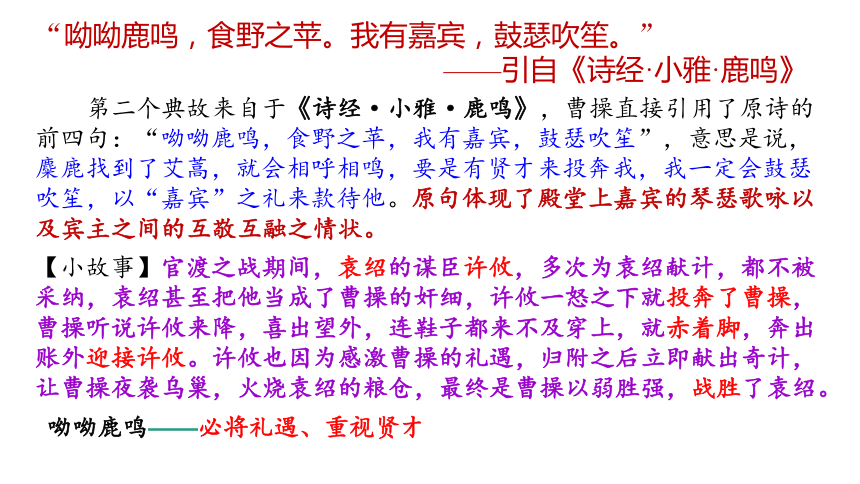

第二个典故来自于《诗经·小雅·鹿鸣》,曹操直接引用了原诗的前四句:“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,意思是说,麋鹿找到了艾蒿,就会相呼相鸣,要是有贤才来投奔我,我一定会鼓瑟吹笙,以“嘉宾”之礼来款待他。原句体现了殿堂上嘉宾的琴瑟歌咏以及宾主之间的互敬互融之情状。

【小故事】官渡之战期间,袁绍的谋臣许攸,多次为袁绍献计,都不被采纳,袁绍甚至把他当成了曹操的奸细,许攸一怒之下就投奔了曹操,曹操听说许攸来降,喜出望外,连鞋子都来不及穿上,就赤着脚,奔出账外迎接许攸。许攸也因为感激曹操的礼遇,归附之后立即献出奇计,让曹操夜袭乌巢,火烧袁绍的粮仓,最终是曹操以弱胜强,战胜了袁绍。

“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”

——引自《诗经·小雅·鹿鸣》

呦呦鹿鸣——必将礼遇、重视贤才

“山不厌高,海不厌深。”——出自《管子·形解》:“海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众;士不厌学,故能成其圣……”原句运用比喻手法说明无论治国还是治学,都应有兼容并包的宏大气度。曹操化用了这几句,说明自己渴望多纳贤才,多多益善。

“山不厌高,海不厌深。”——出自《管子·形解》

“周公吐哺,天下归心。”——出自《史记·周鲁公世家》,书中记载,周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”曹操引用此事,是以周公自比,表达求贤之诚恳,并以周公礼贤下士的精神自励。

“周公吐哺,天下归心。”——出自《史记·周鲁公世家》

人生短暂

贤才难得

功业未就

忧

统一天下

志

所忧为何?

唯有杜康

契阔谈 ,心念旧恩

周公吐哺,天下归心

何以解忧

二、合作探究

二、合作探究

从何而归?

误落尘网中,一去三十年

久在樊笼里,复得返自然。

少无适俗韵,性本爱丘山。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

为何而归?

开荒南野际,守拙归园田

归向何处?

思考:这些诗句中的尘网、樊笼、羁鸟、池鱼、故渊、南野、田园,分别指什么?作者使用这些意象表达了自己什么样的情感?

(1)“尘网”“樊笼”比喻官场,写出了官场的污浊、肮脏、压抑,以及对人性的束缚。这两个比喻,表明诗人已经看透了官场的污秽黑暗,从而表达了他对官场极大的厌恶。

(2)“羁鸟”“池鱼”比喻误入官场的人,是陶渊明的自比。这两个比喻,意在说明自己误入官场后深受束缚,极不自由,表明了他迫切要求摆脱束缚,回归田园的心志。

比喻

二、合作探究

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归去如何?

思考:作者在归园之后,看到的是怎样的景象?

(1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

景在笔下

三、拓展延伸

曹操生于东汉末年,陶渊明生于东晋末年,两个人的时代相隔并不久远,生活的背景极为相似,但二人做出的选择却大有不同。请诵读诗歌,体悟情感,结合背景知识谈谈你对他们人生选择的看法。

建安文学新局面的开创者——曹操

曹操(155—220),字孟德,小字阿瞒,沛国谯(今安徽亳州)人,东汉末年著名政治家、军事家、文学家。曹操雄才大略,“外定武功,内兴文学”,对历史的发展有不可泯灭的功勋。①

作为军事家,指挥了官渡之战这个中国历史上著名的以弱胜强的战例。著有《孙子略解》《兵书接要》等书。

作为文学家,曹操精音律,善诗歌,即使在鞍马劳顿中,也常常横槊赋诗,随章命题。他的诗歌内容较为丰富,风格苍劲悲凉。有反映战乱和民生疾苦的《蒿里行》,有反映个人政治抱负的《短歌行》,有写景的《观沧海》和抒情的《龟虽寿》等。②

“建安风骨”:雄健深沉、慷慨悲凉

陶渊明是这一时期成就最高的诗人,他的出现不仅成为中国士大夫精神的一个象征,而且在古典诗歌发展史上树立了一座里程碑,他所开创的田园诗以及“平淡自然”的诗风,把诗歌艺术提高到一种美的至境,标志着汉魏以来古典诗歌所能达到的高度。

隐逸的田园诗人——陶渊明

四、众说纷纭

1.这两首诗歌分别塑造了怎样的抒情主人公形象?

《短歌行》塑造了一位具有统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士形象。

《归园田居》塑造了一位不与世俗同流合污、向往怡然自得的田园生活的隐士形象。

四、众说纷纭

出世与入世,江湖与庙堂,历来都是一个相互矛盾却又相辅相成的问题。在东汉末年乱世中,曹操和陶渊明作为身份地位截然不同的两个人,借助诗歌传达出了自己的心声。

历朝历代,许多仁人志士都具有强烈的忧国忧民思想,这种可贵的精神,使中华民族历经劫难而不衰。而隐士思想,也历来占据传统文化精神最崇高、最重要的地位。古往今来,很多人同时具备隐士情怀和志士节操,在历史上留下浓墨重彩的一笔。他们可能没有实现“大济苍生”的理想,却能造就人格的丰碑。

四、众说纷纭

2.鲁迅先生评价曹操:“是一个很有本事的人,至少是一个英雄。”

他评价陶渊明:“陶潜正因为并非浑身静穆,所以他伟大。”

你如何理解呢?请根据曹操和陶渊明的作品进行评价。

四、众说纷纭

曹操名作有《蒿里行》《观沧海》和《龟虽寿》等,这些作品风格慷慨悲凉而沉郁雄健,从这些作品可以看出,曹操是一个在乱世中有顽强进取精神的人,称之为“英雄”也是实至名归。而陶渊明因为自己的性格与世俗官场生活不适应,不适应仕途中繁文缛节的限制和尔虞我诈的权势之争,尽管反复多次出仕,但是最终归隐田园。正是因为他并未完全脱离现实,却有这样的精神气节,“并非浑身静穆”,他才如此伟大。

苏轼——儒家用世的志意

苏轼读到《后汉书·范滂传》,范滂是东汉党锢之祸时被迫害的一个人,而他不逃避,为了理想付出生命。范滂有用世的志意,登车揽辔,乘车上任,慨然有澄清天下之志意。当他遇到迫害灾难,他不逃避,不委曲求全,不逢迎苟合,宁可付上生命。苏东坡读到范滂传,内心激动感发,问他母亲说:“他日儿做范滂,母亲能做范滂的母亲吗?”因为《范滂传》记载着范滂为了理想要以生命作代价的时候,他跟母亲说,我是对不起母亲的。他母亲说,一个人要想有美好的品德节义、又想有富贵寿考,两者不可得全,我愿意你去完成你的理想。

所以他才能在王安石的新党当政的时候,不苟从于新党,司马光的旧党当政的时候,他也不苟从于旧党。他每次不管受到什么样的政治迫害,只要是回到朝廷上来,仍然坚持政治上的理想,不盲从当权一派的人物。所以,他平生才遭遇这么多的贬逐,而他的志意理想操守一直不曾改变。新党时他曾因直言被贬逐到杭州作通判,由杭州转到密州,再转到徐州,再转到湖州。在湖州时写了谢上的表文,他说:“臣愚不识时,难以追陪新进,老不生事,或可牧养小民。”但他在密州时,救过旱灾。在徐州时,救过黄河水灾。在杭州时,疏浚西湖的淤泥而建了苏堤。

苏轼——道家超旷的襟怀

东坡小时读《庄子》,他说:“吾昔有见未能言,今见是书,得吾心矣。”(《宋史·苏轼传》)

云散月明谁点缀,天容海色本澄清——“吾侪虽老且穷,而道理贯心肝,忠义填骨髓,直须谈笑于死生之际。若见仆困穷,便相于邑,则与不学道者,大不相远矣。”

人生如梦,一尊还酹江月。——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。……盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。——苏轼《赤壁赋》

归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。坐见黄州再闰,儿童尽、楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。

云何。当此去,人生底事,来往如梭。待闲看,秋风洛水清波。好在堂前细柳,应念我、莫翦柔柯。仍传语,江南父老,时与晒渔蓑。——苏轼《满庭芳》

穷则独善其身,达则兼济天下。——《孟子·尽心》

欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食;饱则鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。——北宋文学家苏轼

晋人多放达,独渊明有忧勤语,有自托语,有知足语,有悲愤语,有乐天安命语。——清代诗人、学者沈德潜

孔融、杨修俱毙其手,操之高深安在?身为汉相,而时人目以汉贼,乃以周公自拟,谬矣。——南宋文学家、宋末文坛领袖刘克庄

此诗即汉高(祖)《大风歌》思猛士之旨也。——清代文学家陈沆

言当及时为乐也。“月明星稀”四句,喻客子无所依托。“山不厌高”四句,言王者不却众庶,故能成其大也。——清代诗人、学者沈德潜

班级辩论会

正方:积极入世不负青春

反方:归隐山林返归自然

谢谢大家

人教版高中语文必修二第二单元第4课

楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而,今之从政者殆而!”孔子下,欲与之言,趋而辟之,不得与之言。——《论语》

屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?……“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。——《楚辞·渔父》

志士与隐士的对话

《短歌行》《归园田居》对比阅读

一、自主学习

1、 大声诵读诗歌,感受诗歌的韵律美。

2、 找出两首诗中的诗眼。围绕这两个词厘清作者的情感与写作思路。

一、自主学习

忧

(1)所忧为何?

(2)何以解忧

归

(1)从何而归?

(2)为何而归?

(3)归向何处?

(4)归去如何?

请用原文中的诗句回答

二、合作探究

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘

明明如月,何时可掇?

忧从中来,不可断绝。

月明星稀,乌鹊南飞,

绕树三匝,何枝可依?

一忧

二忧

三忧

思考:诗歌往往言在此而意在彼,诗中的“明月”和“乌鹊”代表什么,作者最真实的忧思又是什么?

所忧为何?

比兴

①“明明如月,何时可掇?”——明月喻指贤才并起兴,表达贤才难得而忧虑不绝的心情。

②“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”——比喻贤才尚在徘徊选择之意,以此起兴流露出诗人唯恐贤才不来归附的焦急心情。

③“山不厌高,海不厌深。”——以山高海深比喻广招人才的博大胸怀并以此起兴,意在表明诗人以开阔的胸怀接纳贤才,唯才是举。

第一个典故来自于《诗经·郑风·子衿》,该诗第一章写到:“青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音”,“衿”指的古代人的衣领,诗中指代姑娘所思念的情人。原意是说:我深爱的人儿啊,你让我深深牵挂, 虽然我不能去找你,可你怎么不主动给我一个音信呢?

原句是表达一个姑娘对情人的思念。曹操把它借用过来,表达对贤才的渴求,从而表达了自己念念不忘贤才的一片真情。望贤才主动投奔.

“青青子衿,悠悠我心。”

用典

第二个典故来自于《诗经·小雅·鹿鸣》,曹操直接引用了原诗的前四句:“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,意思是说,麋鹿找到了艾蒿,就会相呼相鸣,要是有贤才来投奔我,我一定会鼓瑟吹笙,以“嘉宾”之礼来款待他。原句体现了殿堂上嘉宾的琴瑟歌咏以及宾主之间的互敬互融之情状。

【小故事】官渡之战期间,袁绍的谋臣许攸,多次为袁绍献计,都不被采纳,袁绍甚至把他当成了曹操的奸细,许攸一怒之下就投奔了曹操,曹操听说许攸来降,喜出望外,连鞋子都来不及穿上,就赤着脚,奔出账外迎接许攸。许攸也因为感激曹操的礼遇,归附之后立即献出奇计,让曹操夜袭乌巢,火烧袁绍的粮仓,最终是曹操以弱胜强,战胜了袁绍。

“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”

——引自《诗经·小雅·鹿鸣》

呦呦鹿鸣——必将礼遇、重视贤才

“山不厌高,海不厌深。”——出自《管子·形解》:“海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众;士不厌学,故能成其圣……”原句运用比喻手法说明无论治国还是治学,都应有兼容并包的宏大气度。曹操化用了这几句,说明自己渴望多纳贤才,多多益善。

“山不厌高,海不厌深。”——出自《管子·形解》

“周公吐哺,天下归心。”——出自《史记·周鲁公世家》,书中记载,周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”曹操引用此事,是以周公自比,表达求贤之诚恳,并以周公礼贤下士的精神自励。

“周公吐哺,天下归心。”——出自《史记·周鲁公世家》

人生短暂

贤才难得

功业未就

忧

统一天下

志

所忧为何?

唯有杜康

契阔谈 ,心念旧恩

周公吐哺,天下归心

何以解忧

二、合作探究

二、合作探究

从何而归?

误落尘网中,一去三十年

久在樊笼里,复得返自然。

少无适俗韵,性本爱丘山。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

为何而归?

开荒南野际,守拙归园田

归向何处?

思考:这些诗句中的尘网、樊笼、羁鸟、池鱼、故渊、南野、田园,分别指什么?作者使用这些意象表达了自己什么样的情感?

(1)“尘网”“樊笼”比喻官场,写出了官场的污浊、肮脏、压抑,以及对人性的束缚。这两个比喻,表明诗人已经看透了官场的污秽黑暗,从而表达了他对官场极大的厌恶。

(2)“羁鸟”“池鱼”比喻误入官场的人,是陶渊明的自比。这两个比喻,意在说明自己误入官场后深受束缚,极不自由,表明了他迫切要求摆脱束缚,回归田园的心志。

比喻

二、合作探究

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

归去如何?

思考:作者在归园之后,看到的是怎样的景象?

(1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

景在笔下

三、拓展延伸

曹操生于东汉末年,陶渊明生于东晋末年,两个人的时代相隔并不久远,生活的背景极为相似,但二人做出的选择却大有不同。请诵读诗歌,体悟情感,结合背景知识谈谈你对他们人生选择的看法。

建安文学新局面的开创者——曹操

曹操(155—220),字孟德,小字阿瞒,沛国谯(今安徽亳州)人,东汉末年著名政治家、军事家、文学家。曹操雄才大略,“外定武功,内兴文学”,对历史的发展有不可泯灭的功勋。①

作为军事家,指挥了官渡之战这个中国历史上著名的以弱胜强的战例。著有《孙子略解》《兵书接要》等书。

作为文学家,曹操精音律,善诗歌,即使在鞍马劳顿中,也常常横槊赋诗,随章命题。他的诗歌内容较为丰富,风格苍劲悲凉。有反映战乱和民生疾苦的《蒿里行》,有反映个人政治抱负的《短歌行》,有写景的《观沧海》和抒情的《龟虽寿》等。②

“建安风骨”:雄健深沉、慷慨悲凉

陶渊明是这一时期成就最高的诗人,他的出现不仅成为中国士大夫精神的一个象征,而且在古典诗歌发展史上树立了一座里程碑,他所开创的田园诗以及“平淡自然”的诗风,把诗歌艺术提高到一种美的至境,标志着汉魏以来古典诗歌所能达到的高度。

隐逸的田园诗人——陶渊明

四、众说纷纭

1.这两首诗歌分别塑造了怎样的抒情主人公形象?

《短歌行》塑造了一位具有统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士形象。

《归园田居》塑造了一位不与世俗同流合污、向往怡然自得的田园生活的隐士形象。

四、众说纷纭

出世与入世,江湖与庙堂,历来都是一个相互矛盾却又相辅相成的问题。在东汉末年乱世中,曹操和陶渊明作为身份地位截然不同的两个人,借助诗歌传达出了自己的心声。

历朝历代,许多仁人志士都具有强烈的忧国忧民思想,这种可贵的精神,使中华民族历经劫难而不衰。而隐士思想,也历来占据传统文化精神最崇高、最重要的地位。古往今来,很多人同时具备隐士情怀和志士节操,在历史上留下浓墨重彩的一笔。他们可能没有实现“大济苍生”的理想,却能造就人格的丰碑。

四、众说纷纭

2.鲁迅先生评价曹操:“是一个很有本事的人,至少是一个英雄。”

他评价陶渊明:“陶潜正因为并非浑身静穆,所以他伟大。”

你如何理解呢?请根据曹操和陶渊明的作品进行评价。

四、众说纷纭

曹操名作有《蒿里行》《观沧海》和《龟虽寿》等,这些作品风格慷慨悲凉而沉郁雄健,从这些作品可以看出,曹操是一个在乱世中有顽强进取精神的人,称之为“英雄”也是实至名归。而陶渊明因为自己的性格与世俗官场生活不适应,不适应仕途中繁文缛节的限制和尔虞我诈的权势之争,尽管反复多次出仕,但是最终归隐田园。正是因为他并未完全脱离现实,却有这样的精神气节,“并非浑身静穆”,他才如此伟大。

苏轼——儒家用世的志意

苏轼读到《后汉书·范滂传》,范滂是东汉党锢之祸时被迫害的一个人,而他不逃避,为了理想付出生命。范滂有用世的志意,登车揽辔,乘车上任,慨然有澄清天下之志意。当他遇到迫害灾难,他不逃避,不委曲求全,不逢迎苟合,宁可付上生命。苏东坡读到范滂传,内心激动感发,问他母亲说:“他日儿做范滂,母亲能做范滂的母亲吗?”因为《范滂传》记载着范滂为了理想要以生命作代价的时候,他跟母亲说,我是对不起母亲的。他母亲说,一个人要想有美好的品德节义、又想有富贵寿考,两者不可得全,我愿意你去完成你的理想。

所以他才能在王安石的新党当政的时候,不苟从于新党,司马光的旧党当政的时候,他也不苟从于旧党。他每次不管受到什么样的政治迫害,只要是回到朝廷上来,仍然坚持政治上的理想,不盲从当权一派的人物。所以,他平生才遭遇这么多的贬逐,而他的志意理想操守一直不曾改变。新党时他曾因直言被贬逐到杭州作通判,由杭州转到密州,再转到徐州,再转到湖州。在湖州时写了谢上的表文,他说:“臣愚不识时,难以追陪新进,老不生事,或可牧养小民。”但他在密州时,救过旱灾。在徐州时,救过黄河水灾。在杭州时,疏浚西湖的淤泥而建了苏堤。

苏轼——道家超旷的襟怀

东坡小时读《庄子》,他说:“吾昔有见未能言,今见是书,得吾心矣。”(《宋史·苏轼传》)

云散月明谁点缀,天容海色本澄清——“吾侪虽老且穷,而道理贯心肝,忠义填骨髓,直须谈笑于死生之际。若见仆困穷,便相于邑,则与不学道者,大不相远矣。”

人生如梦,一尊还酹江月。——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。……盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。——苏轼《赤壁赋》

归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。坐见黄州再闰,儿童尽、楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。

云何。当此去,人生底事,来往如梭。待闲看,秋风洛水清波。好在堂前细柳,应念我、莫翦柔柯。仍传语,江南父老,时与晒渔蓑。——苏轼《满庭芳》

穷则独善其身,达则兼济天下。——《孟子·尽心》

欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食;饱则鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。——北宋文学家苏轼

晋人多放达,独渊明有忧勤语,有自托语,有知足语,有悲愤语,有乐天安命语。——清代诗人、学者沈德潜

孔融、杨修俱毙其手,操之高深安在?身为汉相,而时人目以汉贼,乃以周公自拟,谬矣。——南宋文学家、宋末文坛领袖刘克庄

此诗即汉高(祖)《大风歌》思猛士之旨也。——清代文学家陈沆

言当及时为乐也。“月明星稀”四句,喻客子无所依托。“山不厌高”四句,言王者不却众庶,故能成其大也。——清代诗人、学者沈德潜

班级辩论会

正方:积极入世不负青春

反方:归隐山林返归自然

谢谢大家

人教版高中语文必修二第二单元第4课

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读